事業の成功は、その拠点となる「不動産」選びから始まるといっても過言ではありません。飲食店を開業する、オフィスを移転する、商品を保管する倉庫を確保するなど、あらゆるビジネスシーンで事業用不動産は不可欠な存在です。しかし、私たちが普段馴染みのある居住用のマンションやアパートとは、契約形態、法律、税金など、多くの点で大きく異なります。

これらの違いを理解しないまま物件探しを進めてしまうと、「希望の業種で営業許可が下りない」「想定外の費用が発生して資金繰りが悪化する」「契約更新ができず移転を余儀なくされる」といった深刻なトラブルに繋がりかねません。

この記事では、これから事業を始める方や、事業拡大のために新たな物件を探している方に向けて、事業用不動産の基礎知識を網羅的に解説します。事業用不動産の定義から、居住用との具体的な違い、物件の主な種類、効率的な探し方、優良物件を見極めるためのポイント、そして契約時に失敗しないための注意点まで、順を追って詳しく説明します。

この記事を最後まで読めば、事業用不動産に関する全体像を掴み、自社のビジネスに最適な物件を、自信を持って選ぶための知識が身につくでしょう。

目次

事業用不動産とは?

事業用不動産とは、その名の通り「事業の用に供する不動産」の総称です。具体的には、企業の営利活動や公共の目的のために使用される土地や建物を指します。私たちが生活の拠点とする「居住用不動産」以外の、商業活動や生産活動が行われるすべての不動産がこれに該当すると考えてよいでしょう。

事業用不動産の範囲は非常に広く、街中で目にするさまざまな施設が含まれます。例えば、商品を販売する「店舗」、事務作業を行う「事務所・オフィス」、商品を保管・管理する「倉庫」、製品を製造する「工場」、さらには「病院」や「ホテル」、「商業施設」全体も事業用不動産の一種です。また、建物を建てるための「土地」や、駐車場、資材置き場として利用される土地も事業用不動産に含まれます。

これらの不動産は、ビジネスの根幹を支える重要な経営資源です。単なる「場所」としての機能だけでなく、企業の収益性、生産性、ブランドイメージ、そして従業員の働きやすさにも直結します。例えば、飲食店の立地が売上を大きく左右することは誰もが理解できるでしょう。また、交通の便が良く快適なオフィスは、優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上に繋がります。ECビジネスが隆盛を極める現代においては、物流の効率を最大化できる倉庫の確保が、企業の競争力を決定づける重要な要素となっています。

このように、事業用不動産は、企業の成長戦略を実現するための基盤となる、極めて戦略的な資産なのです。

一方で、事業用不動産は「投資」の対象としても注目されています。不動産投資には、毎月の賃料収入によって安定した利益を得る「インカムゲイン」と、不動産そのものの価値が上昇した際に売却して利益を得る「キャピタルゲイン」の2種類があります。事業用不動産は、一般的に居住用不動産よりも賃料が高く設定される傾向があるため、高い利回りを期待したインカムゲイン目的の投資対象として人気があります。特に、好立地のオフィスビルや需要が拡大している物流施設などは、国内外の投資家から活発な投資対象とされています。

現在の事業用不動産市場は、社会や経済の変化を色濃く反映しています。例えば、インターネット通販の普及は、商品を保管・配送するための「物流倉庫」の需要を爆発的に増加させました。また、働き方改革やリモートワークの浸透により、従来の大規模なオフィスだけでなく、サテライトオフィスやコワーキングスペースといった新しい形の「オフィス」の需要も高まっています。

このように、事業用不動産は社会の動向と密接に連動しており、その役割や価値は時代とともに変化し続けています。だからこそ、これから事業用不動産を探す方は、単に物件のスペックを見るだけでなく、自社の事業内容や将来のビジョンに合致するか、そして社会のトレンドを踏まえた上で長期的な視点を持って選ぶことが何よりも重要になります。

次の章では、より具体的に、私たちが普段接することの多い「居住用不動産」と「事業用不動産」が、具体的にどのように違うのかを詳しく比較・解説していきます。この違いを理解することが、事業用不動産探しの第一歩となります。

事業用不動産と居住用不動産との違い

事業用不動産と居住用不動産は、どちらも「不動産」という点では共通していますが、その性質は大きく異なります。この違いを理解することは、物件探しや契約交渉をスムーズに進め、将来的なトラブルを回避するために不可欠です。ここでは、特に重要な「使用目的」「契約の種類」「ローンの種類」「税金」「適用される法律」という5つの観点から、両者の違いを詳しく解説します。

| 比較項目 | 事業用不動産 | 居住用不動産 |

|---|---|---|

| 使用目的 | 営利活動(店舗、オフィス、工場など) | 生活の拠点(住居) |

| 契約の種類 | 定期借家契約が主流 | 普通借家契約が主流 |

| ローンの種類 | 事業用ローン、不動産投資ローン(審査が厳しく、金利が高い) | 住宅ローン(審査が比較的緩やかで、金利が低い) |

| 賃料への消費税 | 原則として課税(※土地の貸付は非課税) | 非課税 |

| 適用される法律 | 民法、借地借家法に加え、都市計画法、建築基準法、消防法などの規制が厳しい | 民法、借地借家法(特に借主保護の規定が強く適用)、消費者契約法など |

使用目的

最も根本的な違いは、その使用目的です。

- 事業用不動産: 収益を生み出すための営利活動を目的として使用されます。物販、飲食、サービス提供、製造、事務処理など、ビジネスを行うための「場」です。そのため、物件選びにおいては「いかにして売上や生産性を向上させるか」という視点が最優先されます。

- 居住用不動産: 人が生活するための拠点(住居)として使用されます。安全性、快適性、プライバシーの確保など、「いかにして心地よく暮らすか」という視点が重視されます。

この目的の違いが、後述する契約の種類や法律、税金の扱いに大きな影響を与えています。事業用不動産は、不特定多数の人が出入りしたり、大きな機械を設置したり、あるいは在庫を保管したりするため、安全性や周辺環境への配慮から、居住用不動産よりも多くの法的な規制を受けることになります。

契約の種類

不動産を借りる際の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、どちらの契約が主流かという点で事業用と居住用は大きく異なります。

- 事業用不動産: 「定期借家契約」が主流です。これは、契約期間の満了によって確定的に契約が終了する形態です。

- 居住用不動産: 「普通借家契約」が主流です。これは、借主が希望する限り、原則として契約が更新される形態です。

この違いは、貸主(オーナー)と借主(テナント)の力関係や、不動産を利用する期間の考え方に起因します。

普通借家契約

普通借家契約は、借主の居住の安定を保護することに重きを置いた契約です。契約期間は通常1年以上(多くは2年)で設定されますが、期間が満了しても、借主が更新を希望すれば、貸主側に「正当事由」がない限り更新を拒否できません。

この「正当事由」は非常に厳格に判断され、単に「貸主が自分で使いたいから」「もっと高い賃料で他の人に貸したいから」といった理由だけでは認められにくいのが実情です。そのため、借主は安定して長期間住み続けることが可能です。この特徴から、生活の基盤となる居住用不動産の賃貸借契約で広く採用されています。

定期借家契約

一方、定期借家契約は、契約期間の満了をもって、更新されることなく確定的に契約関係が終了するという点が最大の特徴です。契約を続けたい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。

この契約形態は、貸主にとってメリットが大きいと言えます。例えば、「5年後にはビルを建て替える計画がある」「将来的に市況が良くなったら賃料を上げて新しいテナントを募集したい」といった場合でも、期間満了とともに確実に物件を返還してもらえます。

事業者側にとっても、「まずは3年間だけ出店して、事業の成否を見極めたい」といった期間限定の事業計画に対応しやすいというメリットがあります。このような貸主・借主双方の計画性や柔軟性の観点から、事業用不動産の賃貸借では定期借家契約が主流となっています。ただし、借主側は「事業が順調でも、貸主の都合で再契約できずに退去しなければならないリスク」を常に念頭に置く必要があります。

ローンの種類

不動産を購入する際に利用するローンも、事業用と居住用では全く異なります。

- 事業用不動産: 「事業用ローン」や「不動産投資ローン」を利用します。これらのローンは、住宅ローンに比べて審査が格段に厳しく、金利も高く設定される傾向があります。審査では、個人の信用情報に加えて、事業計画の妥当性、収益性、将来性が厳しく評価されます。金融機関は「この事業で得られる収益から、きちんとローンを返済できるか」という点を最も重視します。そのため、詳細な事業計画書や収支予測表の提出が求められます。

- 居住用不動産: 「住宅ローン」を利用します。住宅ローンは、個人の生活基盤を支えるためのローンであるため、政策的な後押しもあり、金利が非常に低く設定されています。審査で重視されるのは、申込者個人の返済能力、つまり年収、勤務先、勤続年数、他の借入状況といった個人の信用情報です。事業計画の提出は必要ありません。

このように、ローンはその資金使途によって明確に区別されており、住宅ローンを組んで購入した物件を、金融機関に無断で事業用に転用することは契約違反となるため、絶対に行ってはいけません。

税金

税金の面でも重要な違いがあります。特に、賃料にかかる消費税の有無は、事業者の資金繰りに直接影響するため、必ず理解しておく必要があります。

- 事業用不動産: 店舗やオフィスの賃料(家賃)には、原則として消費税が課税されます。例えば、月額賃料が30万円であれば、支払う総額は消費税を含めた33万円(消費税率10%の場合)となります。ただし、土地そのものの貸付(駐車場や資材置き場など)は非課税です。

- 居住用不動産: アパートやマンションの家賃は、社会政策的な配慮から消費税が非課税とされています。

このほか、不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」や、所有している間にかかる「固定資産税・都市計画税」においても、居住用不動産には様々な軽減措置が設けられていますが、事業用不動産で適用されるケースは限定的です。これらの税金の違いは、不動産の購入時および保有期間中のコストに大きく影響します。

適用される法律

不動産取引の基本となる「民法」や「借地借家法」は、事業用・居住用ともに適用されます。しかし、事業用不動産には、これらに加えて様々な法律が複雑に関わってきます。

- 事業用不動産: 「都市計画法」や「建築基準法」による規制が非常に重要です。特に、土地の利用目的を定めた「用途地域」の制限は厳しく、地域によっては特定の業種の店舗や工場の建設・営業ができない場合があります。また、不特定多数の人が利用することから、「消防法」に基づく消防設備の設置義務も厳格に定められています。これらの法律をクリアしなければ、事業を始めること自体ができません。

- 居住用不動産: 主に借地借家法が適用されますが、特に借主を保護する規定が強く働くのが特徴です。また、契約内容が事業者と個人の間で情報格差があることを前提とした「消費者契約法」の適用対象となる場合もあります。

このように、事業用不動産は、居住用不動産に比べて考慮すべき側面が多岐にわたります。これらの違いを正しく理解し、専門家である不動産会社の助言も仰ぎながら、慎重に物件選びを進めることが成功への鍵となります。

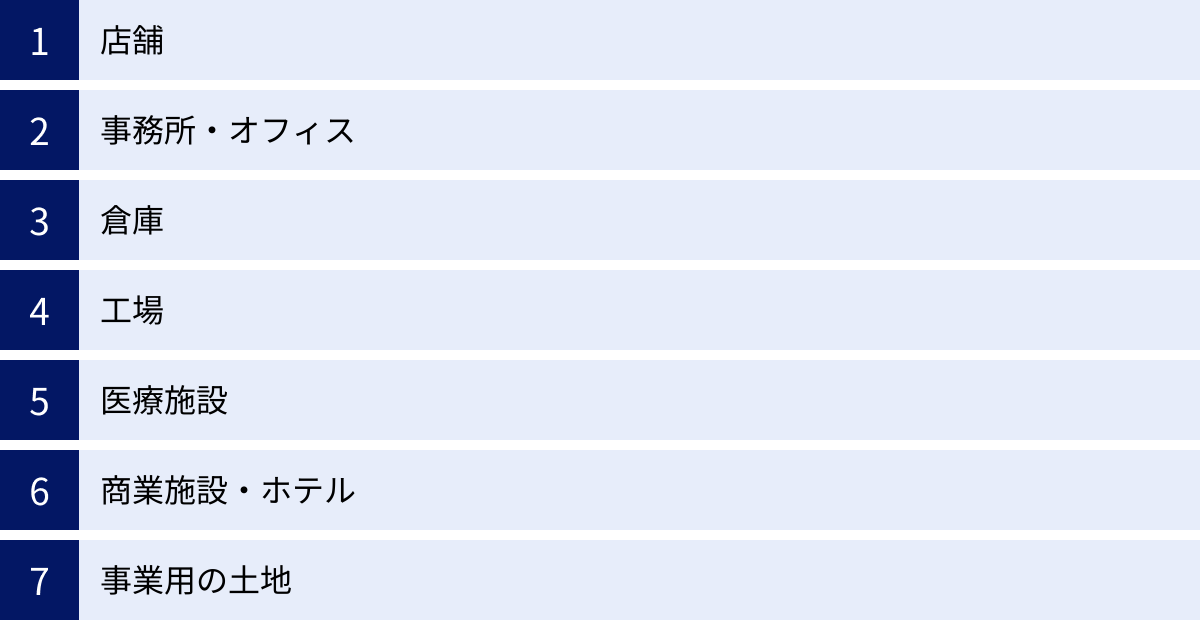

事業用不動産の主な種類

事業用不動産と一言でいっても、その種類は多岐にわたります。展開するビジネスの業種や業態によって、求められる不動産の特性は全く異なります。ここでは、代表的な事業用不動産の種類を挙げ、それぞれの特徴や選ぶ際のポイントを解説します。自社の事業に最適なのはどのタイプの不動産なのかを考える上で、ぜひ参考にしてください。

店舗

店舗は、物販店、飲食店、美容室、塾、クリニックなど、不特定多数の顧客に対して商品やサービスを提供する事業のための施設です。事業用不動産の中でも、特に立地が売上に直結する代表的なタイプと言えるでしょう。

- 特徴: 集客力が最も重要な要素であり、前面道路の人通り(通行量)、視認性(お店の存在がどれだけ目立つか)、周辺に住んでいる、あるいは訪れる人々の属性(ターゲット層)が成功を大きく左右します。また、看板の設置場所やデザインの自由度も重要なポイントになります。

- 種類:

- 路面店: 道路に直接面している1階の店舗。視認性が高く、入店しやすいのが最大のメリットですが、賃料は高額になる傾向があります。

- 空中階・地下店舗: ビルの2階以上や地下にある店舗。賃料は路面店より安いですが、看板や入口の工夫で、いかに顧客を誘導するかが課題となります。目的来店型の業種(例:予約制のサロン、専門的なクリニックなど)に向いています。

- ビルイン店舗: オフィスビルや商業施設の中にある店舗。ビルの集客力を利用できるメリットがありますが、営業時間や定休日がビルの規定に縛られる、内装デザインに制限があるなどのデメリットも考えられます。

- ロードサイド店舗: 郊外の幹線道路沿いにある店舗。広い駐車場を確保しやすく、自動車での来店客をメインターゲットとする業態(例:ファミリーレストラン、カー用品店、大型スーパーなど)に適しています。

- 選ぶ際のポイント: 自社の業種・業態と店舗のタイプが合致しているかが最も重要です。飲食店であれば厨房設備を設置できるか、排気・排水の処理は問題ないか。物販店であれば商品の搬入経路やストックスペースは確保できるかなど、具体的なオペレーションを想定して物件を評価する必要があります。

事務所・オフィス

事務所・オフィスは、企業の事務作業、会議、企画開発といった頭脳的・管理的活動を行うための拠点です。従業員が1日の大半を過ごす場所であり、その環境は生産性や創造性、さらには人材確保にも大きな影響を与えます。

- 特徴: かつては都心の一等地に大規模なオフィスを構えることがステータスとされていましたが、近年は働き方の多様化に伴い、オフィスのあり方も変化しています。従業員の通勤のしやすさ(交通の便)、周辺の利便性(飲食店、銀行、郵便局など)が依然として重要な要素である一方、ITインフラの充実度や、従業員が快適に働ける空間デザインも重視されるようになっています。

-

- 種類:

- 一般の賃貸オフィス: ビルの一区画を借りる最も一般的な形態。内装やレイアウトの自由度が高いのが特徴です。

- サービスオフィス: 机や椅子、インターネット回線、電話、受付サービスなど、事業に必要な設備や機能が予め備わっているオフィス。初期投資を抑え、すぐに入居できるのがメリットです。

- コワーキングスペース: 一つの大きな空間を、複数の企業や個人が共有して利用する形態。フリーランスやスタートアップ企業に人気で、異業種交流の場としての価値もあります。

- SOHO(Small Office/Home Office): 小規模なオフィスや、住居兼用のオフィス。職住近接を実現できますが、事業用と居住用が混在するため、契約内容や管理規約の確認が特に重要です。

- 選ぶ際のポイント: まずは事業内容や従業員数に適した広さを確保することが基本です。その上で、今後の人員増加を見越した拡張性も考慮に入れると良いでしょう。また、電気容量やインターネット回線の速度・安定性といったITインフラは、現代のビジネスにおいて生命線とも言えます。ビルのグレード(耐震性、セキュリティ、管理体制)や、従業員のリフレッシュスペースを確保できるかなども、長期的な視点で見ると重要な選択基準となります。

倉庫

倉庫は、商品、製品、原材料、資材などを保管・管理するための施設です。かつては単なる「物置き」というイメージでしたが、EC(電子商取引)市場の急速な拡大に伴い、物流戦略の要となる「物流施設」としての重要性が飛躍的に高まっています。

- 特徴: 物流の効率性を最大化することが最大のテーマです。主要な高速道路のインターチェンジへのアクセス、配送エリア全体をカバーできる立地、大型トラックがスムーズに出入り・荷捌きできるスペースの確保などが求められます。

- 種類:

- 普通倉庫: 一般的な商品を常温で保管する倉庫。

- 冷蔵・冷凍倉庫: 生鮮食品や医薬品など、徹底した温度管理が必要な物品を保管するための倉庫。設備投資が大きいため、賃料も高額になります。

- 危険物倉庫: 消防法などで定められた危険物を保管するための特殊な倉庫。厳しい法令基準をクリアした構造・設備が求められます。

- マルチテナント型倉庫: 大規模な倉庫を複数の企業で分割して利用する形態。様々な広さの区画が用意されており、企業の規模や成長段階に合わせて柔軟に利用できます。

- BTS型(Build to Suit)倉庫: 特定の企業の要望に合わせてオーダーメイドで建設される倉庫。自社のオペレーションに最適化された施設を利用できますが、長期の契約が前提となります。

- 選ぶ際のポイント: 保管する物に合わせて、床の耐荷重、天井の有効高、柱の間隔(スパン)などを確認する必要があります。また、荷物の積み下ろしを行う「トラックバース」の数や形式(高床式か低床式か)、雨天でも作業できる「庇(ひさし)」の有無も、作業効率を左右する重要なチェックポイントです。

工場

工場は、製品の製造や加工を行うための生産拠点です。特殊な機械を設置したり、大きな音や振動、熱が発生したりすることも多く、事業用不動産の中でも特に法的な制約が厳しい種類の一つです。

- 特徴: 最も重要なのが「用途地域」の確認です。都市計画法により、工場を建設・操業できるエリアは「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」などに限定されています。希望する物件が見つかっても、用途地域の条件が合わなければ事業を始めることはできません。

- 選ぶ際のポイント: 製造する製品や導入する機械に応じて、十分な電力容量、安定した給排水能力、産業廃棄物の処理方法などを事前に確認する必要があります。クレーンを設置する場合は天井高や床の強度が、精密機械を扱う場合は振動や埃を制御できる環境が求められます。また、騒音、振動、臭いなどが周辺環境に与える影響も考慮し、法規制を遵守しなければなりません。従業員の通勤の便や、原材料の搬入・製品の搬出経路の確保も忘れてはならないポイントです。

医療施設

病院、クリニック(診療所)、歯科医院、薬局など、医療行為を提供するための施設です。人々の健康や生命に直接関わるため、極めて高いレベルの安全性と機能性が求められます。

- 特徴: 医療法や建築基準法、バリアフリー法など、関連する法規の基準をすべて満たす必要があります。例えば、診療室の面積、待合室の広さ、廊下の幅、バリアフリー対応のトイレの設置などが細かく定められています。また、患者のプライバシーに配慮した動線計画や、清潔な環境を維持できる内装材の選定も重要です。

- 選ぶ際のポイント: 「診療圏調査」を行い、地域の人口、年齢構成、競合する医療機関の状況などを分析し、事業としての採算性を見極めることが不可欠です。また、高齢者や体の不自由な方でも安心して来院できるよう、公共交通機関からのアクセス、十分な駐車・駐輪スペースの確保、建物内のバリアフリー設計は必須条件となります。

商業施設・ホテル

複数の店舗が集まったショッピングセンターや百貨店、あるいは宿泊機能を提供するホテルなども、大規模な事業用不動産です。

- 特徴: 個別の店舗やオフィスとは異なり、施設全体のコンセプトや魅力、集客力が成否を分けます。多額の初期投資と長期的な運営ノウハウが必要となるため、主に不動産デベロッパーや専門の運営会社が手掛けることがほとんどです。

- 選ぶ際のポイント: 綿密なマーケット調査に基づいた事業計画が不可欠です。商圏の人口や所得水準、観光需要、交通インフラなどを総合的に分析し、ターゲット顧客に響く独自のコンセプトを打ち出すことが求められます。

事業用の土地

上記のような建物を建設するための更地や、駐車場、資材置き場などとして利用される土地も事業用不動産です。

- 特徴: 建物がない分、自由な活用が可能に見えますが、実際には建築基準法や都市計画法による制限を最も強く受けます。

- 選ぶ際のポイント: まずは「用途地域」を確認し、計画している建物を建てられるかどうかを判断します。次に、敷地面積に対する建築面積の割合である「建ぺい率」と、敷地面積に対する延床面積の割合である「容積率」を確認し、どのくらいの規模の建物が建てられるかを把握します。さらに、道路に接しているか(接道義務)、上下水道、ガス、電気といったインフラが引き込まれているかも、土地の価値を左右する重要な要素です。

事業用不動産の探し方

自社のビジネスに最適な事業用不動産を見つけ出すには、どのような方法があるのでしょうか。やみくもに探し始めても、時間と労力がかかるばかりで、良い物件にはなかなか巡り会えません。ここでは、代表的な4つの探し方を紹介し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。これらの方法を組み合わせ、段階的に活用していくのが効率的です。

| 探し方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 不動産ポータルサイト | ・情報量が豊富で比較しやすい ・24時間いつでも検索可能 ・市場の相場感を掴める |

・情報が古い場合がある ・非公開の優良物件は掲載されない ・情報が多すぎて絞り込みが大変 |

| 不動産会社の公式サイト | ・ポータルサイトにない独自物件がある ・その会社の専門性や強みがわかる ・地域に密着した情報が見つかることも |

・複数のサイトを見る手間がかかる ・情報量自体はポータルサイトに劣る |

| 不動産会社に直接相談 | ・非公開物件を紹介してもらえる可能性が高い ・専門的なアドバイスを受けられる ・条件交渉や契約手続きを任せられる |

・担当者との相性が重要 ・希望をうまく伝えないと的外れな提案になる ・訪問や連絡の手間がかかる |

| 知人や地域のネットワーク | ・掘り出し物の物件が見つかることがある ・信頼性の高い情報が多い ・好条件で契約できる可能性がある |

・偶然性やタイミングに大きく左右される ・常に使える方法ではない ・断りにくい場合がある |

不動産ポータルサイトで探す

現代の物件探しで、最も手軽で一般的な方法が「不動産ポータルサイト」の活用です。インターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもどこでも、膨大な数の物件情報にアクセスできます。

- メリット:

- 圧倒的な情報量: 全国各地の多数の不動産会社が物件情報を掲載しているため、選択肢が非常に豊富です。

- 検索の利便性: エリア、物件種別(店舗、オフィスなど)、賃料、広さ、駅からの距離といった基本的な条件はもちろん、「居抜き」「駐車場あり」「1階路面店」など、事業用ならではの細かい条件で絞り込み検索ができます。

- 相場感の把握: 多くの物件を比較検討する中で、希望するエリアや条件の賃料相場が自然と身につきます。これは、後の交渉段階で非常に役立つ知識となります。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに契約済みになってしまうため、サイト上の情報が必ずしも最新とは限りません。問い合わせてみたら「すでに申し込みが入っています」と言われることも少なくありません。

- 非公開物件の不在: 本当に条件の良い「優良物件」は、ポータルサイトに掲載される前に、既存の顧客や直接相談に来た人へ優先的に紹介されることが多々あります。いわゆる「未公開物件」「非公開物件」と呼ばれるもので、これらはポータルサイト上には出てきません。

- 情報過多: あまりに情報が多すぎて、どの物件が良いのか判断に迷ってしまうことがあります。

- 効果的な活用法: 物件探しの初期段階で利用するのが最も効果的です。まずはポータルサイトで広く情報を集め、「このエリアなら、このくらいの広さで賃料は〇〇円くらいだな」という相場観を養いましょう。また、様々な物件を見る中で、自社が求める条件(譲れない条件と、妥協できる条件)を具体的に整理していくことができます。

不動産会社の公式サイトで探す

不動産ポータルサイトと並行してチェックしたいのが、個別の不動産会社の公式サイトです。特に、特定のエリアや物件種別(例:倉庫専門、飲食店店舗専門など)に強みを持つ不動産会社のサイトは、有益な情報源となります。

- メリット:

- 独自物件の発見: 不動産会社が自社で管理している物件(元付物件)や、特別なルートで仕入れた情報を、ポータルサイトに先駆けて自社サイトだけで公開することがあります。

- 専門性の把握: サイトの内容を見れば、その会社がどのような物件を得意とし、どのようなノウハウを持っているのかを推し量ることができます。例えば、飲食店の開業支援実績が豊富に掲載されていれば、物件探しだけでなく、内装や資金調達に関する相談にも乗ってもらえる可能性が高いと判断できます。

- デメリット:

- 手間と時間: 複数の会社のサイトを一つひとつチェックする必要があるため、手間がかかります。

- 情報量の限界: 一つの会社のサイトで得られる情報量は、当然ながらポータルサイトには及びません。

- 効果的な活用法: ポータルサイトで気になる物件を見つけたら、その物件を取り扱っている不動産会社の公式サイトを訪れてみましょう。会社の強みや他の取扱物件を見ることで、より深い情報を得られます。また、「〇〇市 倉庫 専門 不動産」のように、エリアと物件種別を絞って検索し、専門性の高そうな会社のサイトを直接探すのも有効な手段です。

不動産会社に直接相談する

オンラインでの情報収集がある程度進み、希望条件が固まってきたら、次のステップはプロである不動産会社に直接アプローチすることです。店舗を訪問したり、電話や問い合わせフォームでコンタクトを取ったりします。これが、最終的に理想の物件に出会うための最も重要なアクションと言えるでしょう。

- メリット:

- 非公開物件へのアクセス: これが最大のメリットです。不動産会社は、オーナーの意向(公に募集したくない等)や、情報が拡散する前に優良なテナントを決めたいという理由から、多くの物件を非公開で抱えています。直接相談することで、こうした水面下の優良物件を紹介してもらえる可能性が飛躍的に高まります。

- 専門的な助言: 事業内容や希望条件を伝えれば、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。自分では気づかなかったようなエリアの将来性や、物件のメリット・デメリットについて客観的なアドバイスをもらえます。

- 交渉・手続きの代行: 気に入った物件が見つかった後の、賃料や契約条件の交渉、煩雑な契約手続きなどを代行してもらえるため、時間と労力を大幅に削減できます。

- デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の知識レベルや熱意、人柄によって、得られる情報の質や満足度が大きく変わります。相性が合わないと感じたら、担当者を変えてもらうか、別の会社に相談することも必要です。

- コミュニケーションの重要性: 自社の希望を曖昧にしか伝えられないと、的外れな物件ばかり紹介されてしまい、時間を無駄にすることになります。事前に希望条件を明確に整理しておくことが重要です。

- 効果的な活用法: 本気で物件を探すフェーズに入ったら、この方法が中心となります。複数の不動産会社に相談し、各社の提案内容や担当者の対応を比較検討するのがおすすめです。

知人や地域のネットワークから探す

経営者仲間、取引先、所属している地域の商工会議所や業界団体など、人脈を活かした情報収集も、意外な優良物件に繋がることがあります。

- メリット:

- 掘り出し物情報: 「今のテナントが近々移転するらしい」「あの空き地を誰か探していると聞いた」といった、公になる前の貴重な情報を得られることがあります。

- 信頼性の高さ: 知人からの紹介であれば、信頼できる情報である可能性が高いです。また、オーナーとの関係性によっては、通常よりも有利な条件で契約できるケースもあります。

- デメリット:

- 不確実性: 常に利用できる方法ではなく、タイミングや運に左右されます。この方法だけに頼って物件を探すのは現実的ではありません。

- 人間関係の配慮: 紹介してもらった物件を断る際に、紹介者の顔を立てる必要があり、気を使う場面が出てくる可能性があります。

- 効果的な活用法: 他の方法と並行して、常にアンテナを張っておくというスタンスが良いでしょう。日頃から周囲に「今、〇〇な物件を探している」と公言しておくことで、思わぬところから情報が舞い込んでくるかもしれません。

事業用不動産探しにおすすめのポータルサイト5選

事業用不動産を探す第一歩として、不動産ポータルサイトの活用は非常に有効です。しかし、数あるサイトの中からどれを使えば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、事業用不動産探しで特に評価が高く、多くのユーザーに利用されている代表的なポータルサイトを5つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、目的に合わせて使い分けることで、効率的に物件探しを進めることができます。

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| at home(アットホーム) 事業用 | アットホーム株式会社 | 業界最大級の掲載物件数。店舗・事務所から工場・倉庫まで幅広い種別を網羅。詳細な検索機能が強み。 |

| SUUMO(スーモ) 貸店舗 | 株式会社リクルート | 抜群の知名度と使いやすいUI。特に店舗・オフィスの情報が豊富。地図からの検索機能などがユニーク。 |

| LIFULL HOME’S(ライフルホームズ) 事業用 | 株式会社LIFULL | 大手総合ポータルサイト。物件情報の見やすさに定評。不動産会社情報も充実しており相談先を探しやすい。 |

| テナントショップネットワーク | テナントショップネットワーク | 事業用不動産に特化した専門サイト。地域密着型の加盟店が多く、専門性の高い情報が期待できる。 |

| 不動産ジャパン | 公益財団法人不動産流通推進センター | 公的機関が運営するサイトで信頼性が高い。全国の不動産流通団体が情報を提供し、網羅性も確保。 |

① at home(アットホーム) 事業用

「at home(アットホーム)」は、全国の不動産情報を提供する大手ポータルサイトであり、その事業用不動産部門も非常に充実しています。業界最大級の豊富な物件掲載数を誇り、あらゆる業種・規模のビジネスに対応できる懐の深さが魅力です。

- 特徴と強み:

- 圧倒的な情報網: 全国多数の不動産会社が加盟しており、都市部から地方まで、幅広いエリアの物件情報を網羅しています。貸店舗や貸事務所はもちろん、貸倉庫、貸工場、貸土地といった専門的な物件種別も豊富に揃っています。

- 詳細な検索条件: 「飲食店可」「美容室・サロン向け」「1階」「居抜き」「スケルトン」といった人気の条件はもちろん、「大型車進入可(倉庫)」「天井クレーン付き(工場)」など、より専門的な条件での絞り込みが可能です。これにより、自社の事業要件に合致した物件を効率的に探し出すことができます。

- 目的別の特集ページ: 「開業・開店・独立支援特集」「居抜き物件特集」など、ユーザーの目的に合わせた特集が組まれており、テーマに沿った物件探しがしやすい点も特徴です。これから事業を始める方にとっては、物件探しのヒントが得られるでしょう。

- こんな人におすすめ:

- まずは多くの物件を比較検討して、市場の相場観を掴みたい方。

- 店舗やオフィスだけでなく、倉庫や工場といった専門的な物件を探している方。

- 特定のこだわり条件で、ピンポイントに物件を探したい方。

(参照:アットホーム株式会社 公式サイト)

② SUUMO(スーモ) 貸店舗

「SUUMO(スーモ)」は、株式会社リクルートが運営する、抜群の知名度を誇る不動産情報サイトです。居住用のイメージが強いですが、事業用の「貸店舗」や「貸事務所」のセクションも非常に使いやすく、情報も豊富です。

- 特徴と強み:

- 直感的で使いやすいインターフェース(UI): SUUMOの最大の強みは、誰にとっても分かりやすく、直感的に操作できるサイトデザインです。スマートフォンアプリの使い勝手も良く、移動中などでも手軽に物件探しができます。

- 豊富な店舗・オフィス情報: 特に、多くの人が開業を目指す飲食店や小売店、サービス業向けの店舗物件や、様々な規模のオフィス物件情報が充実しています。

- ユニークな検索機能: 地図をなぞって検索エリアを指定できる機能や、「〇〇(有名チェーン店)の近くで探す」といったユニークな検索軸があり、ユーザー目線での探しやすさが追求されています。

- こんな人におすすめ:

- 初めて事業用不動産を探す方で、まずは手軽に情報収集を始めたい方。

- 飲食店や物販店、小規模オフィスを探している方。

- PCだけでなく、スマートフォンでもストレスなく物件探しをしたい方。

(参照:株式会社リクルート SUUMO公式サイト)

③ LIFULL HOME’S(ライフルホームズ) 事業用

「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」も、at homeやSUUMOと並ぶ日本最大級の不動産・住宅情報サイトです。事業用不動産のセクションも設けられており、質の高い情報提供に定評があります。

- 特徴と強み:

- 情報の見やすさと透明性: 各物件ページの情報が整理されており、写真も多く掲載されているため、物件のイメージを掴みやすいのが特徴です。また、「この物件の問合せが多い注目ポイント」といった独自の分析データを表示するなど、ユーザーの判断を助ける工夫がされています。

- 不動産会社情報の充実: 物件情報だけでなく、それを取り扱う不動産会社の情報(得意な物件種別、スタッフの紹介など)も詳しく掲載されています。これにより、物件探しと並行して、相談先となる信頼できる不動産会社を探しやすいというメリットがあります。

- 多様な物件種別への対応: 店舗や事務所はもちろん、倉庫、工場、さらにはサテライトオフィスやレンタルオフィスといった新しい働き方に対応した物件も検索できます。

- こんな人におすすめ:

- 物件そのものの情報だけでなく、取り扱う不動産会社も吟味して選びたい方。

- 豊富な写真やデータで、じっくりと物件を比較検討したい方。

- 多様な働き方に合わせたオフィス形態を探している方。

(参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S公式サイト)

④ テナントショップネットワーク

「テナントショップネットワーク」は、その名の通り、店舗や事務所、倉庫といった事業用不動産(テナント)に特化した専門ポータルサイトです。総合ポータルサイトとは一味違う、専門性の高さが魅力です。

- 特徴と強み:

- 事業用専門ならではの深い情報: 全国の事業用不動産を専門に扱う不動産会社が加盟しており、地域に密着した質の高い情報が集まっています。

- 業種に特化した検索機能: 例えば飲食店を探す場合、「重飲食可」「軽飲食のみ」といった基本的な条件に加え、「ラーメン・中華」「焼肉・韓国料理」「カフェ・喫茶店」など、より細かい業態で絞り込むことができます。これにより、業態に合った物件を極めて効率的に探せます。

- 専門家によるサポート: サイトを運営しているのも、加盟しているのも事業用不動産のプロフェッショナルです。そのため、サイトを通じて問い合わせることで、物件探しから契約、開業支援に至るまで、専門的なサポートが期待できます。

- こんな人におすすめ:

- 探している物件の業種・業態が明確に決まっている方。

- 一般的な情報だけでなく、より専門的で地域に密着した情報を求めている方。

- 物件探しの段階から、専門家のコンサルティングを受けたいと考えている方。

(参照:テナントショップネットワーク公式サイト)

⑤ 不動産ジャパン

「不動産ジャパン」は、公益財団法人不動産流通推進センターが運営する不動産総合情報サイトです。他の民間ポータルサイトとは異なり、公的な性格を持っている点が最大の特徴です。

- 特徴と強み:

- 高い信頼性と網羅性: 全国の主要な不動産流通団体(ハトマークの宅建協会やウサギマークの全日本不動産協会など)が情報を提供しているため、情報の信頼性が非常に高く、全国を網羅した物件情報にアクセスできます。

- 公的な情報へのアクセス: 物件情報だけでなく、不動産取引に関する法律、税制、トラブル事例といった公的な情報や解説コンテンツも充実しています。物件を探しながら、不動産取引に関する正しい知識を学ぶことができます。

- 安心感: 営利目的のサイトではないため、広告が少なくシンプルな作りになっており、安心して利用できます。

- こんな人におすすめ:

- 情報の正確性や信頼性を最も重視する方。

- 物件探しと同時に、不動産取引に関する基礎知識もしっかりと身につけたい方。

- 全国規模で、偏りのない網羅的な情報を探したい方。

(参照:公益財団法人不動産流通推進センター 不動産ジャパン公式サイト)

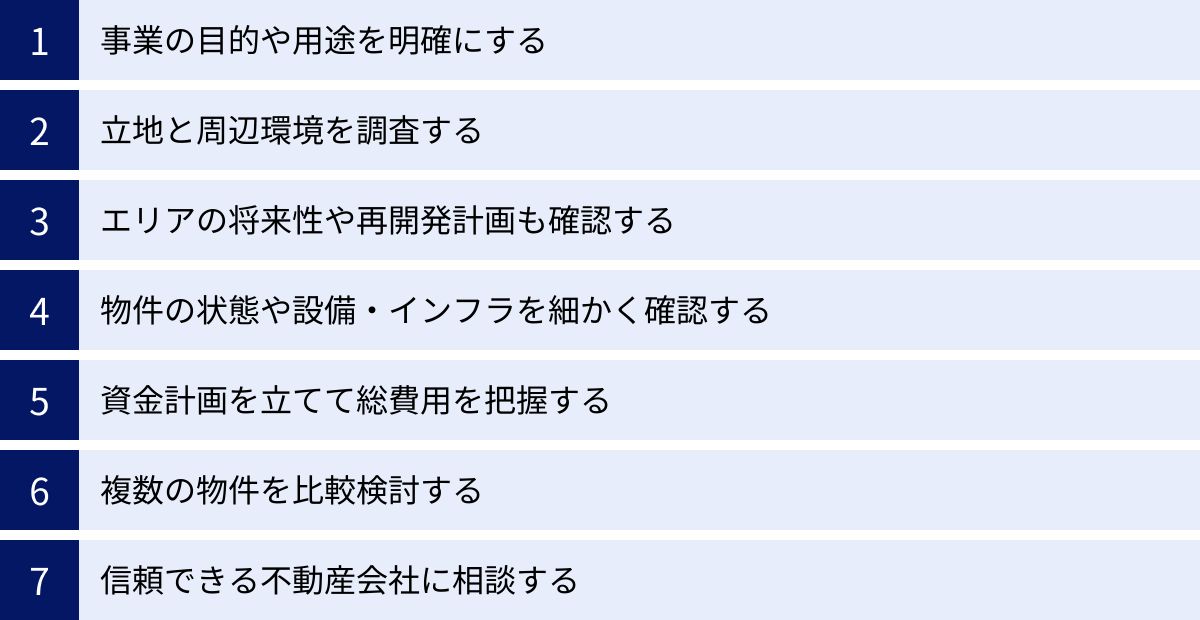

事業用不動産を選ぶ際のポイント

理想の事業用不動産を見つけ出すためには、探し方だけでなく、「選び方」の基準をしっかりと持つことが重要です。デザインや賃料の安さといった表面的な情報だけで判断してしまうと、後になって「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、事業の成功確率を高めるために、物件を選ぶ際に必ず押さえておきたい7つの重要なポイントを解説します。

事業の目的や用途を明確にする

物件探しを始める前に、まず最初に行うべき最も重要なステップは、「その不動産を何のために、どのように使うのか」を徹底的に明確にすることです。この軸が定まっていないと、物件情報に振り回され、判断基準がぶれてしまいます。

- 具体的に何をすべきか:

- 事業計画の再確認: どのような事業を展開するのか。ターゲット顧客は誰か。提供する商品やサービスの価格帯は。これらの基本的な事業計画が、必要な立地や物件のグレードを決定します。

- 必須要件のリストアップ: 事業を運営する上で絶対に欠かせない条件を書き出しましょう。例えば、飲食店であれば「重飲食が可能で、ダクト工事ができること」、IT企業であれば「高速な光回線が引き込めて、24時間利用できること」、倉庫であれば「4tトラックが進入可能で、天井高が5m以上あること」など、具体的であればあるほど良いです。

- 希望要件の整理: 必須ではないが、あれば嬉しい条件も整理しておきます。「駅からの距離は徒歩5分以内が理想だが、10分までなら許容できる」「内装は綺麗な方が良いが、DIYで改装するのも面白い」など、優先順位をつけておくと、物件を比較検討する際に役立ちます。

この作業を丁寧に行うことで、膨大な物件情報の中から、自社にとって本当に見るべき価値のある物件だけを効率的に絞り込むことができます。

立地と周辺環境を調査する

物件の良し悪しは、建物の中だけで決まるものではありません。特に店舗やオフィスにとって、立地と周辺環境は、事業の売上や人材確保に直接的な影響を与える極めて重要な要素です。必ず現地に足を運び、自分の目で確かめる「フィールドワーク」が不可欠です。

- 調査すべき項目:

- アクセス: 最寄り駅からの実際の所要時間(広告の「徒歩〇分」は坂道などを考慮していない場合があります)、主要な道路へのアクセス、駐車場の有無や周辺のコインパーキングの状況を確認します。

- 人流・交通量: 平日と休日、朝・昼・夜で、物件の前の人通りや車の交通量がどのように変化するかを調査します。ターゲットとする顧客層が、実際にその時間帯にその場所を通行しているかを確認することが重要です。

- 周辺の住民・来街者層: 周辺にはどのような人が住んでいるのか(ファミリー層、単身者、学生など)。オフィス街なのか、住宅街なのか、繁華街なのか。地域の特性を理解し、自社のターゲット層と合致しているかを見極めます。

- 周辺施設: 競合となる店舗の状況(価格帯、品揃え、繁盛具合など)は必ずチェックします。また、銀行、郵便局、コンビニ、従業員がランチで利用できる飲食店など、事業運営や従業員の福利厚生に関わる施設の有無も確認しておきましょう。

エリアの将来性や再開発計画も確認する

不動産契約は、数年から十年以上にも及ぶ長期的な関係となります。そのため、契約時点での状況だけでなく、そのエリアが5年後、10年後にどうなっているかという将来性を見据える視点が求められます。

- 確認すべき情報:

- 都市計画情報: 物件がある市区町村のウェブサイトでは、都市計画に関する情報が公開されています。近隣での大規模な再開発計画、新しい道路の建設予定、公園の整備計画などを確認しましょう。新しい駅ができたり、大型商業施設が誘致されたりすれば、エリアの価値は大きく向上する可能性があります。

- 人口動態: 国勢調査などの公的なデータから、そのエリアの人口が増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのかを確認します。特に、生産年齢人口やターゲットとする年齢層の増減は、長期的な事業の見通しに影響します。

- 嫌悪施設(けんおしせつ)の建設計画: ゴミ処理場や騒音・悪臭を発生させる可能性のある工場など、一般的に敬遠されがちな施設の建設計画がないかも確認しておくと安心です。

エリアの将来性を見極めることは、長期的な事業の安定化だけでなく、将来的な資産価値(購入の場合)にも繋がる重要な投資判断となります。

物件の状態や設備・インフラを細かく確認する

内見(内覧)は、物件を詳細にチェックする絶好の機会です。図面や写真だけではわからない部分を五感で確認し、入居後のトラブルや想定外のコスト発生を防ぎましょう。

- 内見時のチェックリスト:

- 建物全体: 築年数、建物の構造(RC造、S造など)、耐震基準(新耐震基準を満たしているか)、外壁や屋根、共用廊下や階段の状態。

- 室内: 床・壁・天井の傷や汚れ、雨漏りの跡がないか、レイアウト変更の自由度(壁を撤去できるかなど)、窓の大きさや方角(採光)。

- 設備・インフラ:

- 電気: 契約アンペア数(容量は十分か)、コンセントの位置と数。

- 空調: 設置されているか、正常に作動するか、メンテナンスの状況。

- 給排水・ガス: 水回りの状態(水圧、排水)、ガスの種類と容量。特に飲食店の場合は容量が重要です。

- 換気: 換気扇の性能、排気ダクトの設置状況。

- インターネット: どの回線事業者が利用可能か、光回線は導入済みか。

- 共用部: エレベーターの有無とサイズ・台数、トイレ(専用か共用か、清潔さ)、駐車場・駐輪場の有無と利用ルール。

内見時には、メジャー、スマートフォン(写真撮影用)、メモ帳、チェックリストを持参することを強く推奨します。あらゆる場所のサイズを測り、気になる点は写真に撮り、不動産会社の担当者にその場で質問して疑問を解消しましょう。

資金計画を立てて総費用を把握する

物件の賃料だけを見て判断するのは非常に危険です。事業用不動産の契約には、賃料以外にも様々な費用がかかります。初期費用と月々のランニングコストを全て洗い出し、総費用を正確に把握した上で、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。

- 把握すべき費用の内訳:

- 初期費用(イニシャルコスト):

- 保証金(敷金): 賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還される。

- 礼金: 貸主へのお礼。賃料の1~2ヶ月分が相場。返還されない。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。賃料の1ヶ月分+消費税が上限。

- 前払賃料: 入居する月の賃料(日割り+翌月分)。

- 火災保険料: 加入が義務付けられることがほとんど。

- 内装・外装工事費: スケルトン物件の場合は多額の費用がかかる。

- 造作譲渡料: 居抜き物件の場合、前のテナントから設備を買い取る費用。

- 運営費用(ランニングコスト):

- 月額賃料

- 共益費(管理費)

- 水道光熱費、通信費

- 看板使用料、駐車場代など

- 初期費用(イニシャルコスト):

これらの費用を全てリストアップし、自己資金と融資を合わせて、開業後しばらく売上が安定しなくても事業を継続できるだけの運転資金を確保しておくことが、事業を軌道に乗せるための鍵となります。

複数の物件を比較検討する

最初に見た物件が魅力的に思えても、即決するのは避けましょう。必ず2~3件以上の物件を比較検討し、客観的な視点で判断することが、後悔のない選択に繋がります。

比較検討を効果的に行うためには、自作の「比較検討表」を作成するのがおすすめです。エクセルなどで、物件名、賃料、広さ、駅からの距離、築年数、設備の状況、メリット、デメリットといった項目を一覧にし、それぞれの物件を評価・点数化します。こうすることで、各物件の長所・短所が可視化され、感情に流されない冷静な判断がしやすくなります。

信頼できる不動産会社に相談する

最後に、最も重要なポイントの一つが、信頼できるパートナーとなる不動産会社を見つけることです。特に事業用不動産は、専門的な知識や法規制が複雑に絡み合うため、プロのサポートは欠かせません。

- 信頼できる不動産会社の選び方:

- 事業用不動産の取引実績が豊富か: 会社のウェブサイトで実績を確認しましょう。

- 希望するエリアや物件種別に精通しているか: 地域密着型や特定の種別に特化した会社は、深い情報を持っていることが多いです。

- レスポンスが迅速で丁寧か: 問い合わせへの対応の速さや丁寧さは、その会社の姿勢を反映します。

- メリットだけでなく、デメリットも正直に伝えてくれるか: 物件の良い点ばかりを強調するのではなく、リスクや懸念点についても正直に説明してくれる担当者は信頼できます。

良い不動産会社は、単に物件を紹介するだけでなく、事業計画に寄り添い、最適な提案をし、有利な条件を引き出すための交渉まで行ってくれる、強力な味方となります。

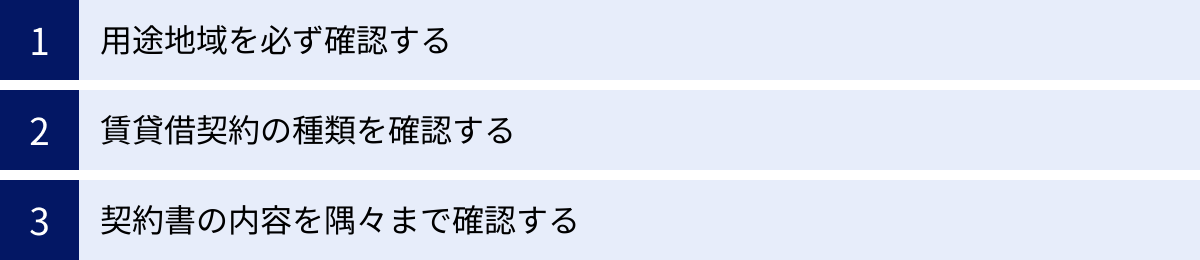

事業用不動産を契約する際の注意点

希望の物件が見つかり、いよいよ契約へ。この最終段階で気を抜いてしまうと、後々大きなトラブルに見舞われる可能性があります。事業用不動産の契約は、居住用とは比較にならないほど複雑で、事業者側に重い責任が課されるケースも少なくありません。ここでは、契約書に署名・捺印する前に、必ず確認すべき3つの重要な注意点を解説します。

用途地域を必ず確認する

これは契約前の最終確認として、絶対に見過ごしてはならない最重要項目です。「用途地域」とは、都市計画法に基づき、計画的な市街地を形成するために、土地の利用目的を定めたエリア区分のことです。用途地域は全部で13種類あり、それぞれ建てられる建物の種類や規模、用途が厳しく制限されています。

- なぜ重要か:

いくら物件自体が気に入っても、その物件が立地するエリアの用途地域で、あなたの事業を行うことが許可されていなければ、そもそも営業を始めることができません。例えば、閑静な住宅街のイメージがある「第一種低層住居専用地域」では、原則として店舗や事務所を構えることはできず、住宅兼用の小規模なものであっても厳しい制限があります。一方で、「商業地域」であれば、ほとんどの商業施設や事務所が営業可能です。 - 具体例:

- 飲食店を開業したい: カラオケボックスや深夜営業の飲食店は「近隣商業地域」や「商業地域」でしか営業できない場合があります。「第一種住居地域」では、店舗面積の制限が厳しく、希望の規模での開業は難しいかもしれません。

- 小規模な工場を始めたい: 危険性や環境への影響が少ない小規模な工場であっても、「準工業地域」以上に立地する必要があります。住宅地で操業することは不可能です。

- 確認方法:

用途地域は、物件の市区町村役場の都市計画担当課に問い合わせるか、自治体のウェブサイトに掲載されている「都市計画図」で確認できます。もちろん、仲介を依頼している不動産会社は、重要事項説明でこの用途地域について説明する義務があります。しかし、事業者自身も当事者意識を持ち、「自分の事業はこの用途地域で本当に問題ないのか」を主体的に確認する姿勢が重要です。不明な点があれば、納得できるまで不動産会社や役所に質問しましょう。

賃貸借契約の種類を確認する

「事業用不動産と居住用不動産との違い」の章でも触れましたが、契約の種類は事業の継続性に直結するため、契約締結時に改めてその内容を精査する必要があります。事業用不動産では「定期借家契約」が主流ですが、その特性を正確に理解しておくことが不可欠です。

- 確認すべきポイント:

- 契約形態の明記: 契約書の冒頭部分や条項の中に、「普通賃貸借契約」なのか「定期建物賃貸借契約」なのかが明確に記載されていることを確認します。

- 定期借家契約のリスクの理解: 定期借家契約は、契約期間の満了とともに、更新されることなく確定的に契約が終了します。たとえ事業が順調で、賃料の滞納なども一切なかったとしても、貸主が「再契約はしない」と判断すれば、期間満了をもって退去しなければなりません。このリスクは、多額の初期投資をかけて内装工事などを行った事業者にとっては非常に大きいものです。

- 再契約の条件: 契約書に「再契約の協議を行う」といった条項があるか、また、再契約時の条件(賃料改定など)について、事前に貸主側とどのような協議ができるのかを確認しておきましょう。法的に再契約が保証されているわけではありませんが、貸主の意向を探っておくことは重要です。

普通借家契約であれば、正当事由がない限り更新されるため、比較的安定して事業を継続できます。一方、定期借家契約の場合は、事業計画そのものを契約期間に合わせて考える必要があります。どちらの契約形態が自社の事業戦略に適しているかを、リスクを含めて慎重に判断してください。

契約書の内容を隅々まで確認する

事業用不動産の賃貸借契約書は、専門用語が多く、ページ数も多いため、つい読み飛ばしてしまいがちです。しかし、ここに書かれているすべての条項が、あなたと貸主との間のルールブックとなります。トラブルが発生した際には、この契約書の内容に基づいて全てが判断されます。不明な点や不利に感じられる点があれば、絶対に曖昧なままにせず、署名・捺印する前に一つひとつ解消していかなければなりません。

- 特に注意して確認すべき重要項目:

- 保証金(敷金)の返還条件: 退去時にいくら返還されるのか。「償却」や「敷引き」という条項に注意してください。これは、契約期間に関わらず、保証金の一部を返還しないという特約です。例えば「保証金10ヶ月、うち償却2ヶ月」とあれば、退去時には最大でも8ヶ月分しか返還されません。

- 原状回復義務の範囲: これが最もトラブルになりやすい項目の一つです。退去時に、物件をどこまでの状態に戻す義務があるのかを明確に確認します。「入居時の状態に戻す」のか、内装などをすべて撤去して建物の骨組みだけの状態にする「スケルトン返し」なのかで、かかる費用は天と地ほどの差があります。国土交通省のガイドラインはありますが、事業用物件では契約書の特約が優先される傾向が強いため、契約書の文言が全てです。工事の範囲、業者指定の有無などを細かく確認しましょう。

- 修繕義務の範囲: エアコンが故障した、雨漏りが発生した、といった場合に、その修繕費用を貸主と借主のどちらが負担するのかを定めた条項です。通常、建物の構造部分に関する大規模な修繕は貸主負担、消耗品や借主の過失による破損は借主負担となりますが、その範囲が契約書でどう定められているかを確認します。

- 禁止事項・制限事項: 看板の設置場所やサイズ・デザインの制限、内装変更工事の際の貸主の承諾要否、深夜営業の可否、指定業者以外の立ち入り禁止など、事業運営に直接関わる制限がないかを確認します。

- 解約予告期間: 借主側から中途解約する場合、何ヶ月前に予告する必要があるかを確認します。通常、6ヶ月前予告が一般的ですが、契約によってはそれ以上の期間が定められていることもあります。

- 特約事項: 上記以外の、その契約独自の特別なルールが記載されています。契約書の最後にまとめられていることが多いですが、ここに事業者にとって不利な内容が書かれている可能性もあるため、一言一句見逃さずに読み込んでください。

契約書の内容は非常に重要です。少しでも疑問があれば不動産会社の担当者に説明を求め、それでも不安が残る場合は、費用を払ってでも弁護士などの法律専門家に契約書をチェックしてもらう(リーガルチェック)ことを強くお勧めします。契約は、未来の安心を買うための重要な投資です。この最後のステップを慎重に行うことが、事業を成功に導くための確かな土台となります。