ECサイトの運営、メーカーの在庫管理、物流の中継拠点など、現代のビジネスにおいて「事業用倉庫」は欠かせないインフラとなっています。しかし、いざ倉庫を探そうとしても、「どんな種類の倉庫があるのか」「どうやって探せばいいのか」「契約時に何に注意すべきか」など、多くの疑問に直面するのではないでしょうか。

事業用倉庫探しは、オフィスや住居を探すのとは異なる専門的な知識が求められます。安易に物件を決めてしまうと、「保管したい荷物に適していなかった」「トラックの出入りがしにくく作業効率が悪い」「法律上の問題で想定していた事業ができない」といった深刻な問題につながりかねません。

この記事では、事業用倉庫を探している担当者様や経営者様に向けて、倉庫の基本的な種類から、具体的な探し方、物件選びで失敗しないためのチェックポイント、費用、契約の流れ、そして注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。最適な事業用倉庫を選ぶことは、企業の競争力を高め、将来の成長を支える重要な経営判断です。ぜひ本記事を参考に、自社のビジネスを加速させる理想の倉庫を見つけてください。

目次

事業用倉庫とは?

事業用倉庫とは、その名の通り、企業が事業活動のために使用する物品の保管、管理、荷役、加工、配送などを行うための建物や施設を指します。個人が家財などを保管するトランクルームとは異なり、企業のサプライチェーンやロジスティクス戦略の根幹を担う、極めて重要な役割を持つ不動産です。

一般的な住居用物件(アパートやマンション)やオフィスビルとは、その目的、規模、構造、設備、そして適用される法律や契約慣行において大きな違いがあります。例えば、住居用物件が「人が快適に暮らすこと」を目的とするのに対し、事業用倉庫は「物品を安全かつ効率的に管理すること」が最優先されます。そのため、床の耐荷重、天井の高さ、大型車両がアクセスしやすい搬入口やヤード、温度・湿度管理設備など、特殊な仕様が求められることがほとんどです。

近年、事業用倉庫の重要性はますます高まっています。その背景には、以下のような社会経済の変化があります。

- EC市場の爆発的な拡大:オンラインショッピングの普及により、消費者に商品を届けるための保管・ピッキング・梱包・発送を行う「物流センター」の需要が急増しています。

- サプライチェーンの高度化・複雑化:企業がグローバルに事業を展開する中で、製品の安定供給を維持するため、部品や製品の在庫を国内の適切な場所に配置する戦略的な倉庫の必要性が高まっています。

- 労働力不足への対応:物流業界における人手不足を背景に、マテハン機器(マテリアルハンドリング機器)やロボットを導入し、省人化・自動化を図る「次世代型物流施設」へのニーズが拡大しています。これらの設備を導入するには、十分な広さや床の強度、電力容量などを備えた倉庫が不可欠です。

事業用倉庫を確保する方法は、大きく分けて「自社で建設・所有する」方法と「賃貸する」方法があります。自社所有は自由な設計が可能ですが、莫大な初期投資と維持管理コスト、そして事業環境の変化に対応しにくいというリスクが伴います。一方、賃貸倉庫は、初期投資を抑えつつ、事業規模の拡大・縮小に合わせて柔軟に拠点を変更できるという大きなメリットがあり、多くの企業にとって現実的な選択肢となっています。

この記事では、主にこの「賃貸」の事業用倉庫に焦点を当てて解説を進めていきます。事業用倉庫は単なる「モノを置く箱」ではありません。企業の成長戦略、物流効率、顧客満足度、そして従業員の働きやすさまで左右する、きわめて戦略的な経営資源であるという認識を持つことが、最適な物件選びの第一歩と言えるでしょう。

事業用倉庫の主な種類

事業用倉庫は、法律(倉庫業法)上の観点から「営業倉庫」と「自家用倉庫」の2つに大別されます。この違いを理解することは、自社の目的に合った倉庫を選ぶための基本となります。

| 倉庫の種類 | 目的 | 法的要件 |

|---|---|---|

| 営業倉庫 | 他人の物品を預かり、保管する事業を行うための倉庫 | 倉庫業法に基づき、国土交通大臣の登録が必要 |

| 自家用倉庫 | 自社の物品のみを保管するための倉庫 | 倉庫業登録は不要(ただし建築基準法や消防法は遵守) |

最大の違いは、「誰の荷物を保管するか」という点です。 他社から寄託された物品を保管するサービス(倉庫業)を営む場合は「営業倉庫」の登録が必須ですが、自社製品や資材の保管のみを目的とする場合は「自家用倉庫」となり、倉庫業登録は必要ありません。

これから倉庫を借りようとする企業にとっては、この分類自体が直接的な影響を持つわけではありません。しかし、物件情報に「営業倉庫としての登録可」といった記載がある場合もあり、その倉庫が持つスペックや法的な位置づけを理解する上で、この分類を知っておくことは非常に重要です。

営業倉庫

営業倉庫とは、倉庫業法に基づき、国土交通大臣の登録を受けた倉庫のことです。第三者の物品を有償で預かる事業を行うためには、この登録が不可欠です。登録を受けるには、建物の強度、耐火・防火性能、防湿性能など、法律で定められた厳しい施設設備基準をクリアしなければなりません。

このため、「営業倉庫」として利用できる物件は、一定以上の品質と安全性が担保されていると言えます。営業倉庫は、保管する物品の種類や特性に応じて、さらに以下の8つの種類に細分化されています。

1類~3類倉庫

1類、2類、3類倉庫は、一般的な貨物を保管する「普通倉庫」に分類されます。それぞれの違いは、主に建物の設備や性能に基づいています。

| 種類 | 主な設備要件 | 保管できる物品の例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1類倉庫 | 耐火性能、防火性能、防水性能、防湿性能、遮熱性能、防犯設備、防鼠設備など最も厳しい基準を満たす | 第1類~第5類物品(ほぼ全ての普通品)、穀物、飼料、肥料など | 精密機器、電子部品、医薬品、高級アパレル、美術品など、最もデリケートな管理が求められる物品の保管に適しています。 |

| 2類倉庫 | 1類倉庫の要件から耐火性能を除いたもの。防火性能は必要。 | 第2類~第5類物品(湿気や温度変化に比較的強いもの) | 1類ほどの厳格な管理は不要だが、一定の品質保持が必要な物品(紙製品、繊維製品、一部の食料品など)に向いています。 |

| 3類倉庫 | 1類倉庫の要件から耐火性能、防火性能、防湿性能を除いたもの。遮熱や防鼠は簡易で可。 | 第3類~第5類物品(湿気、温度変化、火災などに強いもの) | 陶磁器、ガラス製品、鉄鋼、セメントなど、比較的丈夫で変質しにくい物品の保管に利用されます。 |

このように、保管したい物品の価値や特性に応じて、適切なクラスの倉庫を選ぶ必要があります。 例えば、高価な電子部品を保管するのに3類倉庫を選ぶのはリスクが高く、逆にセメントを保管するために高スペックな1類倉庫を借りるのはコスト的に非効率です。

野積倉庫

野積(のづみ)倉庫は、柵や塀で囲まれた区画内で、屋外に物品を保管する施設です。建築物ではなく、土地そのものが倉庫として機能します。

- 保管できる物品: 鉱物(石炭、砂利など)、木材、自動車、コンテナなど、雨風にさらされても品質に影響がないものに限られます。

- 特徴: 建築コストがかからないため、賃料が比較的安価です。広大な敷地を確保しやすく、大型の資材や車両の保管に適しています。

貯蔵槽倉庫

貯蔵槽(ちょぞうそう)倉庫は、サイロやタンクといった工作物で、液体や粉粒体などの「バラ状の貨物」を保管します。

- 保管できる物品: 小麦、トウモロコシなどの穀物、砂糖、セメント、石油、化学薬品など。

- 特徴: 物品を直接タンクやサイロに投入して保管するため、包装の手間が省け、大量の貨物を効率的に管理できます。特定の産業(製粉、飼料、石油化学など)で利用される専門的な倉庫です。

危険品倉庫

危険品倉庫は、消防法や高圧ガス保安法などで定められた「危険品」を専門に保管するための倉庫です。

- 保管できる物品: 引火性液体(ガソリン、灯油など)、可燃性物質、火薬類、高圧ガス、毒物など。

- 特徴: 法令で極めて厳しい基準が定められており、壁や床は耐火構造であること、適切な消火設備や避雷針、通風・換気装置を備えることなどが義務付けられています。他の施設や住居から一定の距離を保つ必要もあり、立地が限られます。専門性が非常に高く、物件数も多くはありません。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、常に摂氏10度以下で物品を保管する倉庫です。低温で管理することで、食品などの品質劣化を防ぎます。

- 保管できる物品: 生鮮食料品(肉、魚、野菜)、冷凍食品、乳製品、医薬品など。

– 特徴: 「F級(フローズン)」「C級(チルド)」など、設定温度帯によってさらに細かく分類されます。例えば、F1級は-20℃以下、C3級は-2℃以上10℃以下といった基準があります。維持管理に多大な光熱費がかかるため、一般的な倉庫に比べて賃料は高額になる傾向があります。

水面倉庫

水面倉庫は、水面を利用して原木などを保管する施設です。海や川、貯木池などの水面を柵などで区画して使用します。

- 保管できる物品: 主に原木(丸太)。水中に保管することで、乾燥によるひび割れや虫害を防ぎます。

- 特徴: 製材業や木材輸入業など、特定の業種で利用される非常に特殊な倉庫です。

自家用倉庫

自家用倉庫とは、企業が自社の荷物(製品、商品、原材料、設備など)を保管するためだけに使用する倉庫です。他社の荷物を預かる「倉庫業」を営むわけではないため、倉庫業法に基づく登録は必要ありません。

一般的に事業用倉庫として賃貸市場に出回っている物件の多くは、この自家用倉庫として利用されることを想定しています。借り手は、自社の物流拠点、在庫保管スペース、作業場など、様々な目的で利用できます。

ただし、倉庫業登録が不要だからといって、何の制約もないわけではありません。

- 建築基準法: 建物の構造や安全性に関する基準を満たしている必要があります。

- 消防法: 保管する物品の種類や量に応じて、適切な消火器、スプリンクラー、火災報知器などの設置が義務付けられます。

- 都市計画法: 後述する「用途地域」によって、倉庫の建設や操業が制限される場合があります。

自家用倉庫として物件を借りる場合、これらの法規制を自社の責任で遵守する必要があります。「この物件で自社の事業を行っても法的に問題ないか」を契約前に必ず確認することが極めて重要です。

このように、事業用倉庫には様々な種類があります。まずは自社が「何を」「どのように」保管・運用したいのかを明確にし、それに合った種類の倉庫をターゲットにすることが、効率的な物件探しの第一歩となります。

事業用倉庫の探し方

自社の目的に合った倉庫の種類を把握したら、次はいよいよ具体的な物件探しです。事業用倉庫を探す主な方法には、「不動産ポータルサイト」「事業用物件専門の不動産会社」「地元の不動産会社」の3つのチャネルがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、状況に応じて使い分けるのが賢明です。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな場合におすすめ |

|---|---|---|---|

| 不動産ポータルサイト | ・手軽に検索できる ・物件数が豊富 ・相場観を掴みやすい |

・情報が古い場合がある ・専門的な相談が難しい ・非公開物件がない |

・初めて倉庫を探す ・希望エリアの相場を知りたい ・まだ要件が固まっていない初期段階 |

| 事業用物件専門の不動産会社 | ・専門知識が豊富 ・非公開物件の情報を持つ ・交渉力が高い ・ワンストップでサポート |

・会社ごとに得意不得意がある ・相談にある程度の準備が必要 |

・大規模な倉庫を探している ・特殊な設備(冷蔵・冷凍など)が必要 ・プロの視点でアドバイスが欲しい |

| 地元の不動産会社 | ・地域に密着した情報を持つ ・オーナーとの繋がりが強い ・掘り出し物が見つかる可能性 |

・物件数が限られる ・事業用物件の専門知識が不足している場合も |

・特定の狭いエリアで探している ・小規模な倉庫を探している |

不動産ポータルサイトで探す

現在、最も手軽で一般的な探し方が、インターネットの不動産ポータルサイトを利用する方法です。「アットホーム」や「SUUMO」、「LIFULL HOME’S」などの大手サイトには、事業用物件専門のセクションが設けられており、全国の膨大な倉庫物件情報を24時間いつでも検索できます。

【メリット】

- 手軽さと情報量: エリア、賃料、面積、倉庫の種類といった基本的な条件を入力するだけで、数多くの候補物件を一覧で比較検討できます。これは、希望エリアの賃料相場や物件の傾向を把握する上で非常に有効です。

- 初期段階での情報収集: 「まずはどんな物件があるのか見てみたい」という、まだ具体的な要件が固まっていない段階でも気軽に利用できます。写真や図面も掲載されていることが多く、物件のイメージを掴みやすいのも利点です。

【デメリット】

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに契約済みになってしまうため、サイト上の情報が最新でない場合があります。気になる物件を見つけたら、すぐに問い合わせて空き状況を確認する必要があります。

- 専門性の限界: ポータルサイトはあくまで情報掲載のプラットフォームです。そのため、「この倉庫で〇〇という作業は可能か」「この地域の条例で注意すべきことはあるか」といった専門的な相談には対応できません。

- 非公開物件の不在: 事業用物件、特に好条件の大型倉庫などは、情報が一般公開される前に水面下で取引が決まってしまうことが少なくありません。ポータルサイトに掲載されているのは、あくまで氷山の一角と考えるべきです。

【活用法】

まずはポータルサイトで希望条件に合う物件をいくつかピックアップし、大まかな相場観を養いましょう。そして、気になる物件を扱っている不動産会社に問い合わせる、という流れがスムーズです。

事業用物件専門の不動産会社に相談する

倉庫や工場、店舗など、事業用不動産を専門に扱う不動産会社に直接相談する方法は、本気で最適な倉庫を見つけたい企業にとって最も確実で効果的なアプローチと言えます。

【メリット】

- 豊富な専門知識と経験: 事業用物件のプロは、物流の動線、床荷重、天井高、用途地域、関連法規といった専門的な知識を深く理解しています。企業の事業内容や要望をヒアリングした上で、素人では気づかないようなプロの視点から最適な物件を提案してくれます。

- 非公開物件(未公開物件)へのアクセス: 専門の不動産会社は、独自のネットワークやオーナーとの長年の信頼関係から、ポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有しています。これらの物件は条件が良いことが多く、理想の倉庫に出会える確率が格段に高まります。

- 交渉力とサポート体制: 賃料や契約条件の交渉は、専門知識を持つプロに任せるのが安心です。また、物件探しから内見、契約、引き渡しに至るまで、複雑なプロセスをワンストップでサポートしてくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

【デメリット】

- 会社による得意分野の違い: 不動産会社によって、「大型物流センターに強い」「都心部の小規模倉庫に強い」「特定の工業団地を専門に扱っている」など、得意なエリアや物件種別が異なります。自社のニーズに合った不動産会社を見極める必要があります。

【活用法】

企業のウェブサイトなどで実績を確認し、自社の探している倉庫のタイプに近い実績を持つ会社をいくつか選び、相談してみるのが良いでしょう。相談の際は、事前に「目的」「予算」「希望エリア」「必要なスペック」などを整理しておくと、話がスムーズに進みます。

地元の不動産会社に相談する

特定のエリアで長年営業している地元の不動産会社も、有力な相談先の一つです。

【メリット】

- 地域密着の情報網: 大手にはない、地域ならではのニッチな情報を持っていることがあります。地元の土地オーナーと直接的な繋がりが強く、「もうすぐ空きが出る」「まだ表に出ていないが貸し手を探している」といった掘り出し物の情報を提供してくれる可能性があります。

- 柔軟な対応: 小規模な会社ならではのフットワークの軽さや、親身な対応が期待できる場合もあります。

【デメリット】

- 物件数の限界: 取り扱い物件は、その地域内に限られるため、選択肢は少なくなります。

- 専門知識のばらつき: 住居用物件をメインに扱っている会社の場合、事業用倉庫に関する専門知識や経験が十分でない可能性も否定できません。契約内容の確認などは、自社でも慎重に行う必要があります。

【活用法】

「この町で小規模な倉庫を借りたい」というように、探しているエリアが非常に限定的である場合に有効な方法です。ポータルサイトや専門の不動産会社と並行して、地元の会社にも声をかけておくと、思わぬ情報が得られるかもしれません。

これらの3つの方法を組み合わせ、段階的に絞り込んでいくことが、事業用倉庫探しの成功の秘訣です。まずはポータルサイトで広く情報を集め、方向性が見えてきたら専門の不動産会社に具体的な相談を持ちかける、という流れが最も効率的でおすすめです。

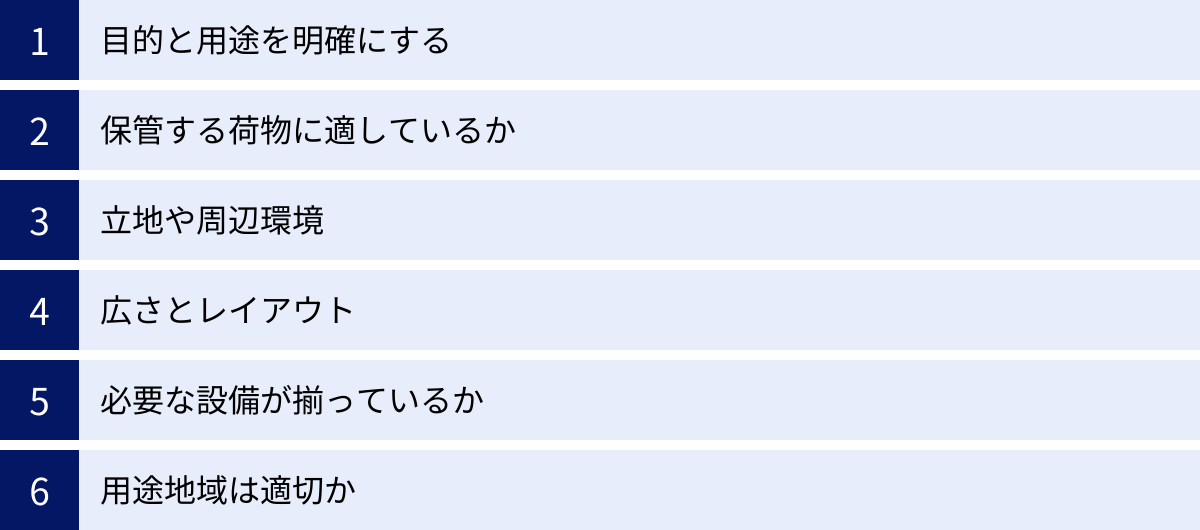

事業用倉庫を探す際に確認すべき6つのポイント

理想の倉庫を見つけるためには、やみくもに物件を探すのではなく、事前に確認すべきポイントを明確にしておくことが不可欠です。ここでは、物件選びで失敗しないために必ずチェックしたい6つの重要なポイントを解説します。これらの項目をリスト化し、内見時などに一つひとつ確認していきましょう。

① 目的と用途を明確にする

「なぜ倉庫が必要なのか」「その倉庫で何をするのか」を具体的に定義することが、すべての始まりです。目的が曖昧なままでは、適切な物件を判断する基準が持てません。

- 保管: 何を、どれくらいの期間、どのような状態で保管しますか?(例:ECサイトの商品在庫を、年間を通じて常温で保管)

- 物流拠点: どこから荷物を受け入れ、どこへ配送しますか?(例:関東一円の店舗へ商品を配送するための中継拠点)

- 加工・作業: 倉庫内でどのような作業を行いますか?(例:輸入した部品の検品・組み立て、商品のピッキング・梱包)

- 事務所併設: 倉庫に従業員が常駐し、事務作業も行いますか?

これらの目的を明確にすることで、後述する立地、広さ、設備といった要件が自ずと定まってきます。目的の明確化は、物件探しの羅針盤となる最も重要なステップです。

② 保管する荷物に適しているか

倉庫の最も基本的な機能は「物品の保管」です。したがって、保管する荷物の特性に倉庫のスペックが合っているかどうかの確認は必須です。

温度・湿度の管理は可能か

荷物によっては、厳格な温度・湿度管理が求められます。

- 常温倉庫: 一般的な倉庫。温度管理機能はなく、外気温に連動します。書類、家具、機械部品など、温湿度変化に強い荷物に適しています。

-

- 定温倉庫: 一定の温度(例:15℃~20℃)を保つ機能を持つ倉庫。ワイン、米、美術品、一部の精密機器など、急激な温度変化を嫌う荷物に向いています。

- 冷蔵・冷凍倉庫: 10℃以下で保管する倉庫。前述の通り、食品や医薬品など、低温管理が不可欠な荷物用です。

自社で扱う商品がどの温度帯での管理を必要とするのかを正確に把握し、それに合った設備を持つ倉庫を選ばなければ、商品価値を損なう重大な事故につながる可能性があります。

荷物の出し入れはしやすいか

物流の効率は、荷物の搬出入のしやすさ(荷役効率)に大きく左右されます。

- 床の耐荷重: 1平方メートルあたり何kgまで耐えられるかを示す数値です。重量のある機械や、商品を高く積み上げる(高積みする)場合は、十分な耐荷重があるか必ず確認が必要です。建築図面などで確認しましょう。

- 天井の高さ: 有効天井高(梁下までの高さ)が重要です。保管効率を高めるためにラック(棚)を設置する場合、ラックの高さとフォークリフトの可動域を考慮した天井高が求められます。一般的に5~6m以上あると効率的な保管が可能です。

- 搬入口(シャッター)のサイズ: トラックの大きさに合った幅と高さがあるかを確認します。大型トラック(10t車など)が頻繁に出入りする場合は、特に重要です。

- プラットフォーム(バース): トラックの荷台と倉庫の床面の高さを合わせるための設備です。プラットフォームがあると、フォークリフトや台車がスムーズに荷台との間を行き来でき、荷役作業の時間を大幅に短縮できます。 有無だけでなく、一度に何台のトラックを接車できるかも確認しましょう。

セキュリティ対策は万全か

高価な商品や個人情報を含む書類などを保管する場合、盗難や情報漏洩のリスク対策は不可欠です。

- 防犯設備: 防犯カメラ、人感センサー、機械警備システム(警備会社へのオンライン通報システム)などが設置されているか。

- 入退室管理: 誰が、いつ、どこに入退室したかを記録・管理できるシステムがあるか。

- 建物の構造: 窓やシャッターの強度、フェンスや塀の有無など、物理的な侵入のしにくさもチェックポイントです。

③ 立地や周辺環境

倉庫の立地は、物流コスト、人材確保、近隣との関係性など、事業運営全体に影響を与える重要な要素です。

配送に便利な場所か

物流拠点として利用する場合、立地の良し悪しが配送効率とコストを直接左右します。

- 主要幹線道路・高速道路へのアクセス: 高速道路のインターチェンジ(IC)から近い立地は、広域への配送において圧倒的に有利です。ICまで5km以内などが一つの目安になります。

- 配送エリアとの位置関係: 主要な納品先へのアクセス時間や距離を考慮し、配送網全体の中心となるような場所を選ぶのが理想です。

- 前面道路の幅員: 倉庫に出入りする道路の幅が狭いと、大型トラックが通行できなかったり、すれ違いに時間がかかったりして、大きなロスになります。前面道路の幅や、右左折のしやすさを必ず確認しましょう。

従業員は通勤しやすいか

倉庫で働く従業員を確保するためには、通勤のしやすさも無視できません。

- 公共交通機関: 最寄り駅やバス停からの距離、運行本数などを確認します。駅から遠い場合は、送迎バスの運行などを検討する必要があるかもしれません。

- 自動車・バイク通勤: 従業員用の駐車場や駐輪場が確保できるかは非常に重要です。必要な台数を確保できるか、事前に確認が必要です。

- 周辺施設: 近くにコンビニや飲食店、スーパーなどがあると、従業員の利便性が高まり、働きやすい環境につながります。

近隣への影響は問題ないか

倉庫の操業は、騒音や振動、交通量の増加などを通じて周辺環境に影響を与える可能性があります。

- 騒音・振動: 早朝や深夜にトラックが出入りする場合、騒音が近隣住民とのトラブルの原因になることがあります。周辺に住宅地が密集していないか、事前に確認が必要です。

- 操業時間: 24時間操業が可能かどうかは、物件や地域によって異なります。契約前に必ず確認しましょう。

- 周辺の交通状況: 朝夕の通勤ラッシュ時に周辺道路が渋滞しないかなど、時間帯を変えて現地の状況を確認することも有効です。

④ 広さとレイアウト

必要な面積(坪数)を算出することは基本ですが、それだけでなく、倉庫の「形」も重要です。

- 面積(坪数): 現在の荷物量だけでなく、将来の事業拡大を見越して、少し余裕のある広さを検討することが望ましいです。ただし、広すぎると無駄な賃料が発生するため、慎重な計画が必要です。

- レイアウトの自由度: 倉庫の形状が長方形や正方形に近いほど、デッドスペースが少なくなり、ラックの配置や動線の設計がしやすくなります。柱の位置や数、間隔(スパン)も保管効率や作業効率に大きく影響するため、図面でしっかり確認しましょう。柱が少ない(無柱空間)倉庫は、レイアウトの自由度が高く人気があります。

⑤ 必要な設備が揃っているか

倉庫本体だけでなく、付帯する設備も業務の効率を左右します。

- 事務所スペース: 事務作業や休憩スペースとして利用できる事務所が併設されているか。広さや空調の有無も確認します。

- トイレ・給湯室: 従業員が快適に働くために不可欠な設備です。

- 空調設備(HVLSファンなど): 夏場の熱中症対策や、荷物の品質保持、従業員の労働環境改善のために、空調設備の有無は重要です。特に大規模な倉庫では、巨大な羽根で空気を循環させるHVLS(大風量低速回転)ファンが設置されている場合があります。

- 電力容量・コンセント: フォークリフトの充電や、PC、加工機械などを使用する場合、十分な電力容量があるか、必要な場所にコンセントが設置されているかを確認します。

- インターネット回線: 光回線が引き込み可能か、事前に確認が必要です。

⑥ 用途地域は適切か

これは法的な観点から最も重要なチェックポイントの一つです。 都市計画法により、土地はその利用目的に応じて「用途地域」が定められており、地域ごとに建てられる建物の種類や用途が制限されています。

倉庫業を営む倉庫を建てたり、借りたりできるのは、原則として以下の用途地域です。

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域など)では、原則として倉庫の操業はできません。 また、工業専用地域は工場の操業が優先されるため、住宅の建設が禁止されており、周辺環境が特殊である場合があります。

万が一、契約した倉庫の用途地域が自社の事業内容と適合していなかった場合、操業停止を命じられるリスクすらあります。 不動産会社に確認するとともに、自治体のウェブサイトなどで自らも用途地域を必ず確認しましょう。

事業用倉庫を借りる際の費用

事業用倉庫を賃貸する際には、住居用物件と同様に、契約時に支払う「初期費用」と、毎月支払う「ランニングコスト」が発生します。特に初期費用は高額になることが多いため、事前に資金計画をしっかりと立てておく必要があります。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 【初期費用】 | ||

| 保証金(敷金) | 賃料滞納や原状回復費用の担保 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金 | 賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 契約開始月の賃料 | 賃料の1ヶ月分(日割り計算あり) |

| 火災保険料 | 万が一の火災に備える保険 | 数万円~(規模や構造による) |

| 【毎月の費用】 | ||

| 賃料 | 倉庫の使用料。坪単価で表示されることが多い。 | 物件による |

| 共益費・管理費 | 共用部分の維持管理費用 | 賃料の5~15%程度、または定額 |

| 光熱費 | 電気、水道、ガスなどの使用料 | 使用量による(特に冷蔵・冷凍は高額) |

初期費用

契約時にまとめて支払う費用です。一般的に、賃料の10ヶ月分以上が必要になるケースも珍しくありません。

保証金(敷金)

住居用物件の「敷金」に相当するもので、事業用物件では「保証金」と呼ばれるのが一般的です。賃料の滞納があった場合や、退去時の原状回復費用に充当される担保金です。

- 相場: 賃料の6ヶ月分から12ヶ月分が相場とされています。住居用物件(1~2ヶ月分)に比べて非常に高額になるのが特徴です。これは、事業用物件の方が賃料が高く、また企業の倒産リスクや原状回復費用が高額になる可能性を貸主が考慮しているためです。

- 返還: 原則として、退去時に未払い賃料や原状回復費用を差し引いた額が返還されます。ただし、後述する「償却」の特約が付いている場合があるため注意が必要です。

礼金

貸主(オーナー)に対して、謝礼の意味で支払う費用です。こちらは返還されません。

- 相場: 賃料の1ヶ月分から2ヶ月分が一般的ですが、近年では礼金なし(ゼロ)の物件も増えています。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法で上限が定められています。

- 相場: 賃料の1ヶ月分 + 消費税が上限であり、この金額が請求されるのが一般的です。

前家賃

契約開始月の賃料を前払いで支払います。月の途中から入居する場合は、その月の日割り賃料と、翌月分の賃料を合わせて支払うことが多くあります。

火災保険料

万が一の火災や水漏れなどの損害に備えるための保険です。ほとんどの賃貸契約で加入が義務付けられています。保険料は、倉庫の規模、構造(木造、鉄骨造など)、保管する物品の種類によって変動します。

毎月の費用

契約期間中、継続的に発生するランニングコストです。

賃料

倉庫を使用するための対価です。事業用倉庫の賃料は「坪単価」で表示されることが多く、「坪単価 × 面積(坪)」で月額賃料が計算されます。例えば、「坪単価8,000円」の100坪の倉庫であれば、月額賃料は80万円となります。

共益費・管理費

エレベーターや廊下、トイレといった共用部分の清掃、点検、電気代など、建物の維持管理に必要な費用です。賃料とは別に請求されるのが一般的で、賃料の数%、あるいは定額で設定されています。

光熱費

電気、水道、ガスなどの料金です。自社が使用した分を、各供給会社に直接支払います。特に注意が必要なのは電気代です。照明、空調、マテハン機器、そして特に冷蔵・冷凍設備は大量の電力を消費するため、光熱費が想定以上に高額になる可能性があります。事前に電力容量を確認し、コストをシミュレーションしておくことが重要です。

これらの費用を総合的に考慮し、自社の事業計画に見合った資金計画を立てることが、安定した事業運営の鍵となります。

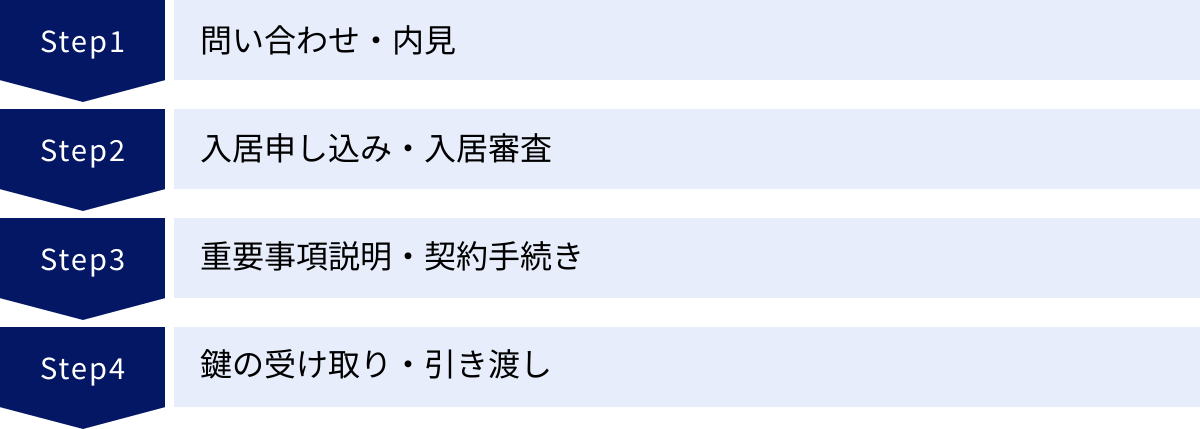

事業用倉庫の契約の流れ【4ステップ】

気になる物件が見つかってから、実際に倉庫を利用し始めるまでの一般的な流れは、大きく4つのステップに分かれます。スムーズに手続きを進めるためにも、全体の流れを把握しておきましょう。

① 問い合わせ・内見

ポータルサイトや不動産会社の紹介で候補物件が見つかったら、まずは不動産会社に問い合わせて、物件の詳細な情報(図面など)を取り寄せ、空き状況を確認します。

情報だけではわからないことが多いため、必ず現地を訪れて「内見(内覧)」を行いましょう。 内見は、単に物件の綺麗さを見るだけでなく、前述の「事業用倉庫を探す際に確認すべき6つのポイント」を一つひとつ自分の目で確かめる絶好の機会です。

【内見時のチェックリスト例】

- 周辺環境: 前面道路の幅、交通量、トラックの出入りはスムーズか?

- 荷役効率: 搬入口の高さ・幅、プラットフォームの使い勝手、ヤードの広さは十分か?

- 倉庫内部: 床の状態、柱の位置と間隔、天井高(梁下)、照明の明るさは?

- 設備: 電源の位置と容量、空調の有無、トイレや事務所スペースの状態は?

- その他: 雨漏りの跡はないか、携帯電話の電波は入るか?

できれば、実際に現場で作業する責任者や担当者と一緒に内見することをお勧めします。複数の視点で確認することで、見落としを防ぐことができます。

② 入居申し込み・入居審査

内見して物件が気に入ったら、次に入居の意思を示すために「入居申込書」を不動産会社経由で貸主に提出します。申込書には、主に以下の情報を記載します。

- 借主情報: 会社名、所在地、代表者名、設立年月日、資本金など

- 事業内容: 具体的にどのような事業で倉庫を使用するのか

- 連帯保証人情報: 代表者が連帯保証人になることが多いですが、保証会社の利用を求められる場合もあります。

- 希望条件: 希望する賃料や入居日など

提出された申込書と、追加で求められる提出書類(会社謄本、決算書、事業計画書など)をもとに、貸主による「入居審査」が行われます。審査では、「安定して賃料を支払えるか」「トラブルを起こさずに倉庫を使用してくれるか」といった点が総合的に判断されます。審査にかかる期間は、数日から1週間程度が一般的です。

③ 重要事項説明・契約手続き

入居審査に無事通過すると、いよいよ賃貸借契約の締結に進みます。契約の締結に先立ち、宅地建物取引業法に基づき、国家資格を持つ「宅地建物取引士」から「重要事項説明」を受けることが義務付けられています。

重要事項説明書には、物件の基本的な情報から、契約期間、賃料、禁止事項、解約に関する取り決め、後述する原状回復の範囲など、契約に関する非常に重要な内容が記載されています。専門用語が多く難解に感じるかもしれませんが、ここで内容をしっかり理解し、疑問点をすべて解消しておくことが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

説明内容に納得したら、賃貸借契約書に署名・捺印します。同時に、初期費用(保証金、礼金、仲介手数料など)を指定された期日までに支払います。

④ 鍵の受け取り・引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、契約開始日に貸主または不動産会社から倉庫の鍵が渡されます。これをもって物件の「引き渡し」が完了し、いよいよ倉庫の利用を開始できます。

引き渡し時には、物件の状態を貸主・借主双方で確認し、「現状確認書」のような書類を作成しておくと、退去時の原状回復に関するトラブルを未然に防ぐのに役立ちます。室内の傷や汚れ、設備の不具合などがあれば、この時点で写真に撮って記録しておくのが賢明です。

事業用倉庫の契約における4つの注意点

事業用倉庫の賃貸借契約は、住居用の契約とは異なる特有のルールや商慣行が存在します。契約書にサインする前に、特に以下の4つの点については、内容を十分に理解し、納得した上で手続きを進める必要があります。後々の「知らなかった」を防ぐために、しっかりと確認しましょう。

① 契約形態を確認する

賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。どちらの契約形態かによって、契約期間や更新の扱いが大きく異なるため、必ず確認が必要です。

普通借家契約

- 特徴: 借地借家法に基づき、借主の権利が強く保護されている契約形態です。契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、「正当な事由」(建物の老朽化による建て替えなど、非常に厳しい要件)が必要となります。

- メリット: 長期間にわたって安定的に事業を続けたい借主にとっては、安心して利用できる契約です。

- 注意点: 貸主にとってはリスクがあるため、事業用物件、特に好条件の物件では少なくなってきている傾向があります。

定期借家契約

- 特徴: あらかじめ定めた契約期間の満了によって、契約が確定的に終了する契約形態です。更新という概念はなく、契約期間満了後も利用を続けたい場合は、貸主・借主双方の合意のもとで「再契約」を結ぶ必要があります。

- メリット: 貸主にとっては、将来の計画が立てやすいというメリットがあります。そのため、現在の事業用倉庫の賃貸契約では、この定期借家契約が主流となっています。

- 注意点: 借主にとっては、契約期間満了時に再契約できる保証がないというリスクがあります。貸主の都合で再契約が拒否されれば、移転を余儀なくされます。自社の事業計画と契約期間が合致しているか、また再契約の条件について事前に確認しておくことが重要です。

② 原状回復の範囲を確認する

「原状回復」とは、退去時に物件を借りた時の状態に戻す義務のことです。この「どこまで元に戻すか」という範囲が、住居用と事業用では大きく異なり、トラブルの最大の原因となりがちです。

- 住居用の場合: 通常の使用による損耗や経年劣化(壁紙の日焼け、畳のすり減りなど)は、原状回復の義務に含まれないのが一般的です。

- 事業用の場合: 通常損耗や経年劣化も含めて、すべて借主の負担で入居時の状態に戻す(スケルトン返し)ことを求める特約が契約書に盛り込まれているケースが非常に多くあります。つまり、壁や床の傷はもちろん、内装や自社で設置した設備をすべて撤去し、コンクリート打ちっ放しの状態に戻すことまで求められる可能性があります。

原状回復工事は数百万円以上の高額な費用がかかることも珍しくありません。契約時に、原状回復の具体的な範囲を定めた特約の有無とその内容を必ず確認し、どの程度の費用負担が発生しうるのかを把握しておくことが不可欠です。

③ 保証金の償却について確認する

保証金(敷金)は、原則として退去時に返還されるものですが、契約に「償却」や「敷引き」に関する特約が付いている場合があります。

- 保証金の償却(敷引き)とは: 預けた保証金のうち、一定の割合または金額が、理由の如何を問わず返還されないという特約です。例えば、「保証金10ヶ月、うち2ヶ月分を償却」という契約の場合、退去時に何も問題がなくても、保証金のうち2ヶ月分は差し引かれ、残り8ヶ月分から原状回復費用などを引いた額が返還されます。

- 償却のタイミング: 契約時、更新時、解約時など、償却が発生するタイミングは契約によって異なります。

この特約は、貸主にとっては一種の権利金のような意味合いを持ちます。「保証金=全額返ってくるお金」ではない可能性があることを理解し、償却の有無と、その割合・タイミングを契約前に必ず確認しましょう。

④ 用途地域を再度確認する

物件探しの段階でも確認すべき重要なポイントですが、契約締結前の最終確認として、重要事項説明の際に改めて用途地域を確認することが極めて重要です。

- 確認すべきこと: 契約する倉庫が立地する用途地域が、自社が行おうとしている事業(例:24時間稼働、特定の物品の保管、加工作業など)を法的に許容しているか。

- なぜ重要か: 万が一、用途地域の制限に違反して操業した場合、行政から操業停止命令や移転命令を受ける可能性があります。そうなれば、移転費用や事業機会の損失など、計り知れない損害を被ることになります。

「不動産会社が大丈夫と言ったから」と鵜呑みにするのではなく、重要事項説明書に記載された用途地域を自らの目で確認し、少しでも不安があればその場で質問・解消する姿勢が大切です。

事業用倉庫探しにおすすめのポータルサイト3選

専門の不動産会社への相談が最良の選択肢であることは間違いありませんが、情報収集の第一歩として不動産ポータルサイトを活用するのは非常に有効です。ここでは、事業用倉庫探しで特に評価の高い代表的な3つのサイトをご紹介します。

(※各サイトの情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。)

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| アットホーム 事業用 | アットホーム株式会社 | ・業界最大級の物件情報量 ・倉庫、工場、店舗、事務所など幅広い種別を網羅 ・詳細な条件で絞り込み検索が可能 |

| SUUMO for an(スーモフォーアン) | 株式会社リクルート | ・主に店舗、事務所向けだが倉庫物件も多数掲載 ・使いやすいインターフェースと豊富な写真 ・エリアや沿線からの検索がしやすい |

| LIFULL HOME’S 事業用 | 株式会社LIFULL | ・全国の豊富な物件情報を掲載 ・地図からの検索機能が便利 ・テーマや特集から物件を探すことも可能 |

① アットホーム 事業用

- 運営会社: アットホーム株式会社

- 特徴: 不動産情報サイトの老舗として、圧倒的な情報量を誇ります。倉庫や工場に特化した検索機能も充実しており、「1階建て」「大型車進入可」「クレーン付き」など、事業用物件ならではの専門的なこだわり条件で絞り込むことが可能です。全国の不動産会社が加盟しており、多種多様な物件が掲載されているため、まずはここで相場観を掴むという使い方に適しています。

- 参照: アットホーム株式会社 公式サイト

② SUUMO for an(スーモフォーアン)

- 運営会社: 株式会社リクルート

- 特徴: 「SUUMO」の事業用物件に特化したサイトです。元々は店舗(for an)に強みを持っていましたが、現在では倉庫や事務所の物件も豊富に掲載されています。直感的で分かりやすいウェブサイトのデザインが特徴で、豊富な写真やパノラマ画像から物件のイメージを掴みやすい点が魅力です。特に首都圏や大都市圏の物件情報が充実している傾向があります。

- 参照: 株式会社リクルート 公式サイト

③ LIFULL HOME’S 事業用

- 運営会社: 株式会社LIFULL

- 特徴: こちらも国内最大級の不動産情報サイトの一つです。全国を網羅する豊富な物件情報に加え、地図上で物件の位置を確認しながら探せる機能が非常に便利です。希望のエリアやその周辺の地理的な関係性を視覚的に把握しながら物件を探したい場合に役立ちます。また、「居抜き」や「ロードサイド」といったテーマ別の特集も組まれており、様々な切り口から物件探しができます。

- 参照: 株式会社LIFULL 公式サイト

これらのポータルサイトは、あくまで物件探しの「入口」です。気になる物件を見つけたら、それを扱っている不動産会社に問い合わせ、より詳細な情報や、サイトには掲載されていない非公開物件の提案を受けるというステップに進むことが、成功への近道となります。

まとめ

事業用倉庫探しは、企業の物流戦略や成長を左右する重要なプロジェクトです。住居探しとは異なり、確認すべき項目が多岐にわたり、専門的な知識も求められます。しかし、正しい手順とポイントを押さえて進めれば、自社のビジネスに最適なパートナーとなる倉庫を見つけることが可能です。

本記事で解説した内容を、最後にもう一度おさらいしましょう。

- 倉庫の種類を理解する: まずは「営業倉庫」と「自家用倉庫」の違いや、保管する物に応じた倉庫の分類(普通、冷蔵、危険品など)を把握し、自社のニーズを明確にしましょう。

- 探し方のチャネルを使い分ける: 「ポータルサイト」で広く情報を集めて相場観を掴み、「事業用専門の不動産会社」に具体的な相談を持ちかけて専門的な提案や非公開物件の紹介を受ける、という流れが最も効率的です。

- 6つの確認ポイントを徹底する: 内見時には、「①目的と用途」「②荷物への適性」「③立地」「④広さとレイアウト」「⑤設備」「⑥用途地域」という6つの観点から、物件を厳しくチェックすることが不可欠です。

- 費用と契約内容を精査する: 高額になりがちな「初期費用」と毎月の「ランニングコスト」を把握し、資金計画を立てましょう。契約時には特に「契約形態(普通 or 定期)」「原状回復の範囲」「保証金の償却」「用途地域」の4点に注意し、納得いくまで確認することが後のトラブルを防ぎます。

事業用倉庫は、単なる「モノを置く場所」ではありません。効率的な物流オペレーションを実現し、コストを最適化し、顧客満足度を高め、そして従業員が安全で快適に働ける環境を提供する、まさに「事業を支える基盤」です。

この記事が、皆様の事業用倉庫探しの一助となり、ビジネスのさらなる発展に貢献できれば幸いです。