近年、街中や郊外で、倉庫や工場を改装したユニークな店舗を目にする機会が増えました。インダストリアルな雰囲気を活かしたカフェやアパレルショップ、広大な空間を利用した家具店など、その形態は多岐にわたります。これらは「倉庫型店舗」と呼ばれ、新しいビジネスの形として多くの事業者から注目を集めています。

なぜ今、倉庫型店舗が選ばれるのでしょうか。その背景には、コスト削減という経営的なメリットだけでなく、消費者の価値観の変化も大きく影響しています。単にモノを買うだけでなく、その場所でしか得られない「体験」や「世界観」を重視する傾向が強まる中で、倉庫型店舗が持つ独特の雰囲気や開放感が、強力な魅力となっているのです。

しかし、その一方で、倉庫型店舗には特有の課題やデメリットも存在します。開業を検討する際には、メリットとデメリットを正しく理解し、自身のビジネスモデルに適しているかを慎重に見極める必要があります。

この記事では、倉庫型店舗の基本的な知識から、開業のメリット・デメリット、向いている業種、人気ブランドの店舗戦略、そして開業までの具体的なステップと注意点までを網羅的に解説します。これから倉庫型店舗での開業を目指す方、新しい店舗形態に興味がある方にとって、事業計画を具体化するための羅針盤となる情報を提供します。

目次

倉庫型店舗とは

倉庫型店舗という言葉を耳にする機会が増えましたが、具体的にどのような店舗を指すのでしょうか。ここでは、倉庫型店舗の基本的な定義と、なぜ現代においてこれほどまでに注目を集めているのか、その背景にある理由を詳しく掘り下げていきます。

倉庫をリノベーションした店舗のこと

倉庫型店舗とは、その名の通り、もともと物流倉庫や工場、作業場として利用されていた建物をリノベーション(改装)し、カフェ、レストラン、アパレルショップ、家具店などの商業施設として再活用する業態を指します。物流機能の集約や産業構造の変化によって使われなくなった「遊休倉庫」を有効活用する手法の一つとしても知られています。

従来の店舗開発が、商業地に新たに建物を建てるか、既存のテナントビルに入居するのが一般的であったのに対し、倉庫型店舗は既存の建物の骨格や歴史を活かす点が大きな特徴です。

主な特徴としては、以下のような点が挙げられます。

- 高い天井と広大なフロア: 倉庫は荷物の保管や大型機械の設置を前提としているため、天井が非常に高く、柱が少ない(あるいは太い柱で広いスパンを確保している)大空間が特徴です。この開放感が、一般的な店舗にはない独特の雰囲気とゆとりを生み出します。

- インダストリアルなデザイン: 鉄骨がむき出しになった天井、コンクリート打ちっぱなしの床や壁、大きな搬入口のシャッターなど、倉庫ならではの無骨で機能的なデザイン要素がそのまま活かされることが多くあります。この「インダストリアルデザイン」が、洗練された非日常的な空間を演出し、多くの人々を惹きつけます。

- スケルトン状態からの自由な設計: 倉庫の内部は、間仕切りなどがほとんどない「スケルトン」状態であることが多いです。これにより、事業主はゼロから自由に内装やレイアウトを設計でき、ブランドのコンセプトや世界観をダイレクトに表現できます。

- 郊外や湾岸エリアの立地: 大規模な倉庫は、都心部よりも土地が確保しやすい郊外や工業地帯、湾岸エリアに立地していることが一般的です。そのため、車でのアクセスが前提となるケースが多く見られます。

これらの特徴を活かし、倉庫型店舗は単なる商品を売る場所ではなく、ブランドの世界観を丸ごと体験できる空間として機能します。結果として、顧客に強い印象を与え、リピート利用や口コミによる拡散を促す効果が期待できるのです。

倉庫型店舗が注目される理由

倉庫型店舗が近年、多くの事業者や消費者の心を掴んでいる背景には、いくつかの社会的なトレンドや価値観の変化が複雑に絡み合っています。

1. 消費者ニーズの「モノ消費」から「コト消費」へのシフト

現代の消費者は、単に商品を手に入れる「モノ消費」から、その商品やサービスを通じて得られる体験や経験に価値を見出す「コト消費」へと移行しています。インターネットで何でも手軽に購入できる時代だからこそ、人々はわざわざ店舗に足を運ぶ理由を求めるようになりました。

倉庫型店舗が提供する、非日常的で開放的な空間、インダストリアルでおしゃれな雰囲気は、まさにこの「コト消費」のニーズに応えるものです。コーヒーを一杯飲むにしても、ありふれたカフェではなく、焙煎機が置かれた広大な倉庫カフェで過ごす時間は、特別な「体験」として記憶されます。この「そこでしか味わえない体験価値」が、強力な集客力につながっています。

2. リノベーション文化の浸透とサステナビリティへの関心

古い建物を壊して新しいものを建てる「スクラップ&ビルド」の考え方から、既存の建物を活かして新たな価値を創造する「リノベーション」という考え方が、住宅だけでなく商業施設においても広く浸透してきました。古いものが持つ歴史や風合いを尊重し、それをデザインの一部として取り入れるスタイルが、一つの文化として定着しています。

同時に、環境負荷を低減するサステナビリティ(持続可能性)への関心も高まっています。既存の建物を解体せずに再利用することは、建設廃棄物の削減や資源の節約につながり、環境に配慮した取り組みとして社会的に評価されやすい側面も持ち合わせています。

3. SNSによる「写真映え」の重要性の高まり

InstagramをはじめとするSNSの普及により、「写真映え(フォトジェニック)」するかどうかが、店舗の人気を左右する重要な要素となりました。倉庫型店舗の無骨な鉄骨、コンクリートの壁、ヴィンテージ感のある内外装は、それ自体が非常に絵になる被写体です。

来店客が撮影した魅力的な写真がSNS上で拡散されることで、広告費をかけずとも自然な形で店舗の認知度が高まり、新たな顧客を呼び込む好循環が生まれます。事業者側も、SNSでの拡散を意識した空間づくりやメニュー開発を行うことが、現代のマーケティング戦略において不可欠となっています。

4. 事業者側のコストメリットと自由度の高さ

事業者にとって、倉庫型店舗は魅力的な選択肢です。都心の一等地に店舗を構えるのに比べて、郊外の倉庫は賃料が比較的安価な傾向にあります。また、内装をあえて作り込まず、躯体(建物の構造部分)を現しにすることで、内装工事費を大幅に削減できる可能性もあります。

こうした初期投資やランニングコストの抑制は、特にスタートアップや個人経営の事業者にとって大きなメリットです。さらに、前述の通り、レイアウトやデザインの自由度が高いため、独自のコンセプトを追求し、他店との差別化を図りやすいという利点も見逃せません。

これらの要因が複合的に作用し、倉庫型店舗は単なる一過性のブームではなく、現代のビジネスとライフスタイルに深く根差した一つの潮流として、その存在感を増しているのです。

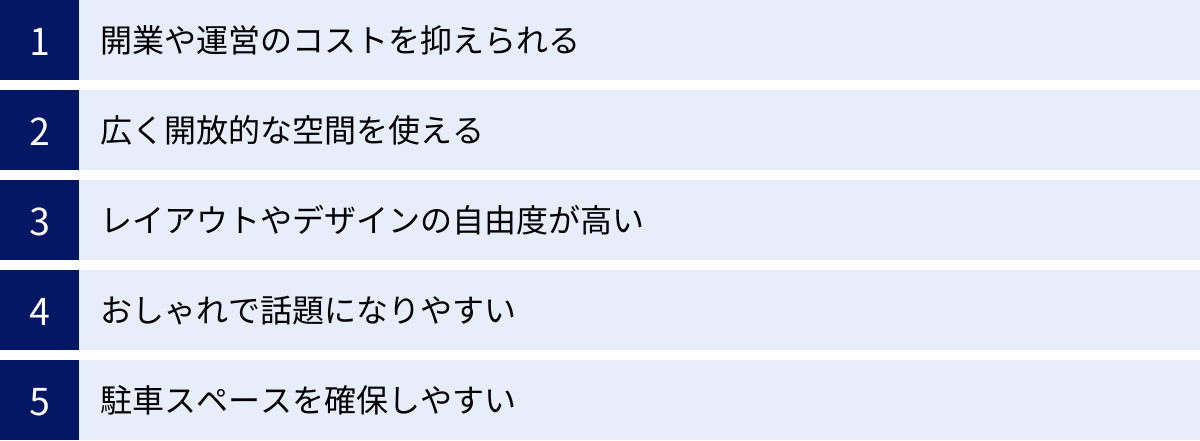

倉庫型店舗で開業する5つのメリット

倉庫型店舗での開業は、多くの事業者にとって魅力的な選択肢ですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。コスト面からデザイン、運営面に至るまで、倉庫型店舗ならではの5つの大きな利点を詳しく解説します。

① 開業や運営のコストを抑えられる

事業を始める上で最も重要な要素の一つがコスト管理です。倉庫型店舗は、この点で大きなアドバンテージを持っています。

家賃が比較的安い

店舗運営における固定費の大部分を占めるのが家賃です。倉庫は、その性質上、駅前や繁華街といった商業一等地ではなく、郊外の工業地帯や準工業地域、湾岸エリアなどに立地していることが一般的です。これらのエリアは、商業地に比べて土地の価格や坪単価が低く設定されているため、結果として月々の家賃を大幅に抑えることが可能です。

例えば、都心部の路面店で同じ面積を借りる場合と比較すると、家賃が半分以下になるケースも珍しくありません。この削減できた家賃分を、商品開発や人材育成、マーケティング費用などに充当することで、より健全で競争力のある事業運営が実現できます。ランニングコストである家賃を低く抑えられることは、長期的な経営安定性の確保に直結する最大のメリットと言えるでしょう。

内装工事費を節約できる

新規で店舗を開業する際、家賃と並んで大きな負担となるのが内装工事費です。一般的なスケルトン物件(内装が何もない状態の物件)では、床・壁・天井のすべてをゼロから作り上げる必要があり、多額の費用がかかります。

一方、倉庫型店舗では、倉庫が元々持っている特徴を「味」として活かすことで、内装工事費を賢く節約できます。

- 天井: 鉄骨や配管がむき出しのままでも、それがインダストリアルなデザインとして成立します。新たに天井を張る工事が不要になるため、材料費と工賃を大幅に削減できます。

- 壁・床: コンクリート打ちっぱなしの状態をそのまま活かす、あるいは塗装するだけで仕上げるケースが多く見られます。壁紙やフローリングを全面的に施工する必要がないため、コストを抑えられます。

- 間仕切り: 広大な空間をあえて仕切らず、オープンなレイアウトにすることで、間仕切り壁の造作費用を節約できます。

もちろん、厨房設備やトイレなど、衛生面や機能面で必要な工事は発生しますが、装飾的な内装工事を最小限に留めることが可能です。「作り込まないこと」がおしゃれに見えるという倉庫型店舗の特性は、デザイン性とコスト削減を両立させる上で非常に有効なアプローチです。

② 広く開放的な空間を使える

倉庫型店舗の物理的な最大の特徴は、「天井高」と「広大なフロア面積」です。通常の店舗物件では得難い、この圧倒的な空間の広さが、事業に様々な可能性をもたらします。

高い天井は、視覚的な開放感を与え、来店客にリラックスした心地よさを提供します。圧迫感がなく、ゆったりとした時間を過ごせる空間は、顧客満足度の向上に直結します。また、空間に余白があることで、店舗全体が洗練された印象になります。

実用面でも、広い空間は大きなメリットとなります。

- 大型商品の展示: 家具店やインテリアショップであれば、ソファやダイニングテーブルといった大型商品を、実際の生活シーンを再現するようにゆったりと展示できます。

- 大型設備の設置: カフェやレストランであれば、大型の焙煎機やピザ窯、醸造タンクなどを設置し、それ自体を店舗のアイキャッチにすることができます。

- 多様なアクティビティ: フィットネスジムであれば、ボルダリングウォールや天井から吊るすタイプのトレーニング器具も設置可能です。また、ワークショップや音楽ライブ、展示会といったイベントスペースとしても活用しやすく、店舗の利用シーンを広げることができます。

このように、物理的な空間の広さは、提供できるサービスや体験の幅を広げ、ビジネスの可能性を大きく拡張してくれるのです。

③ レイアウトやデザインの自由度が高い

倉庫物件の多くは、内部に余計な間仕切りや柱が少ない「がらんどう」の状態です。この「スケルトン」の状態から店舗づくりを始められるため、レイアウトやデザインの自由度が非常に高いというメリットがあります。

事業主は、自身のブランドコンセプトやターゲット顧客に合わせて、空間をゼロから創造できます。例えば、

- ミニマルで洗練された空間: コンクリートと鉄骨の素材感を活かし、余計な装飾を排したシンプルな空間。

- 緑あふれるボタニカルな空間: 高い天井から植物を吊るしたり、大きな観葉植物を配置したりして、倉庫の中にオアシスのような空間を創出。

- ヴィンテージ感漂う秘密基地のような空間: 古材やアンティーク家具を多用し、温かみと懐かしさを感じる空間。

このように、思い描く世界観をダイレクトに表現できるため、他店との差別化が図りやすく、独自性の高い店舗を作り上げることが可能です。また、将来的な業態変更やレイアウト変更にも柔軟に対応しやすいという利点もあります。商品やサービスの陳列方法も工夫しやすく、顧客の動線を意識した魅力的な売り場づくりが実現します。

④ おしゃれで話題になりやすい

倉庫型店舗が持つ独特の雰囲気は、それ自体が強力な集客ツールとなります。コンクリート、鉄、古材といった素材が織りなすインダストリアルなデザインは、非日常的で洗練された印象を与え、「おしゃれな場所」として認知されやすい傾向があります。

特に、InstagramなどのSNSを利用する若い世代にとって、倉庫型店舗の「写真映え」する空間は非常に魅力的です。来店客が撮影した写真や動画がSNS上で共有・拡散されることで、広告費をかけずに多くの人々に店の存在を知ってもらうことができます。

「あの倉庫をリノベーションしたカフェ、すごくおしゃれだよ」といった口コミは、強力な宣伝効果を持ちます。わざわざ足を運びたくなるような「目的地の価値」を店舗自体が持つことで、立地の不利を克服し、遠方からの集客も期待できるのです。店舗の空間そのものがメディアとなり、自然発生的なPRを生み出す力は、倉庫型店舗ならではの大きな強みです。

⑤ 駐車スペースを確保しやすい

多くの倉庫は、荷物の搬入・搬出のために広い敷地を確保しており、大型トラックが出入りできるスペースが備わっています。このスペースを来客用の駐車場として転用できるケースが非常に多いです。

都心部の店舗では駐車場の確保が難しく、コインパーキングの利用が前提となることが多いですが、倉庫型店舗では敷地内に十分な駐車スペースを用意できるため、車での来店客にとって非常に便利です。特に、ファミリー層や、大きな商品を購入する可能性がある家具店・雑貨店などにとっては、駐車場が完備されていることは大きな来店動機となります。

また、事業者側にとっても、商品の搬入や在庫の保管がスムーズに行えるというメリットがあります。店舗と倉庫機能が一体化しているため、物流コストの削減や効率的な在庫管理にもつながります。顧客の利便性向上と運営の効率化を同時に実現できる点は、見逃せないメリットです。

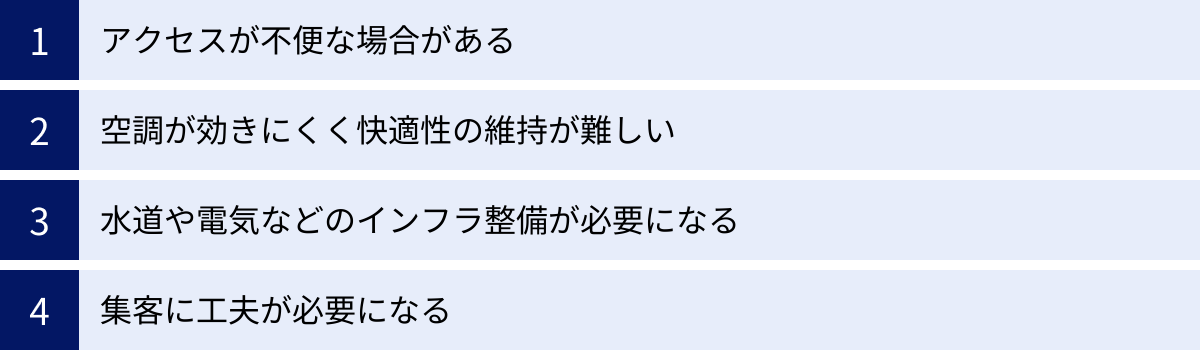

倉庫型店舗で開業する4つのデメリット

多くの魅力を持つ倉庫型店舗ですが、その特殊な性質ゆえのデメリットや課題も存在します。開業を成功させるためには、これらのネガティブな側面を事前に理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。ここでは、倉庫型店舗で開業する際に直面しがちな4つのデメリットを詳しく解説します。

① アクセスが不便な場合がある

倉庫型店舗のメリットである「安い家賃」は、裏を返せば「立地の不便さ」と表裏一体の関係にあります。多くの倉庫物件は、最寄り駅から徒歩圏外であったり、公共交通機関の路線が少なかったりする郊外や工業地域に位置しています。

そのため、顧客の来店手段は自家用車やバイク、自転車が中心とならざるを得ません。車を所有していない層、特に学生や都心部に住む若者にとっては、来店へのハードルが高くなります。また、アルコールを提供する飲食店の場合、運転代行やタクシーを利用する必要があるため、顧客単価や来店頻度に影響が出る可能性も考慮しなければなりません。

【対策】

このデメリットを克服するためには、「わざわざ行きたい」と思わせる強力な付加価値が不可欠です。

- 独自のコンセプト: 他では体験できないユニークな空間やサービスを提供する。

- 高品質な商品: 専門性の高い商品や、そこでしか手に入らない限定品を用意する。

- 魅力的なイベント: ワークショップやライブなどを定期的に開催し、来店動機を作る。

- 積極的な情報発信: SNSやウェブサイトで店舗の魅力を継続的に伝え、オンラインでの認知度を高める。

また、最寄り駅から店舗までのアクセス方法(バスの時刻表、タクシーの目安料金など)をウェブサイトで丁寧に案内したり、場合によっては送迎サービスを検討したりすることも有効な対策となります。立地の不便さを上回る魅力をいかに創出できるかが、成功の鍵を握ります。

② 空調が効きにくく快適性の維持が難しい

倉庫型店舗の魅力である「広大な空間」と「高い天井」は、快適性の維持という観点では大きな課題となります。通常の店舗に比べて空間の体積が圧倒的に大きいため、冷暖房の効率が著しく悪くなるのです。

夏は、屋根や壁から伝わる熱で室内が温まりやすく、冷房がなかなか効きません。特に鉄骨造の倉庫は熱を吸収しやすいため、猛暑日にはサウナのような状態になることもあります。逆に冬は、広い空間の空気が暖まりにくく、大きな窓やシャッター部分から冷気が侵入し、足元から底冷えします。

これにより、光熱費が想定以上に高騰するリスクがあります。また、室温が快適に保たれていないと、顧客の滞在時間が短くなったり、再来店への意欲が削がれたりする可能性があります。スタッフの労働環境にも影響を及ぼすため、決して軽視できない問題です。

【対策】

設計段階から空調効率を考慮した対策を講じることが重要です。

- 断熱対策: 屋根や壁に断熱材を入れる、断熱効果の高い塗料を塗る、窓を二重サッシにするなどの工事を行う。初期投資はかかりますが、長期的な光熱費の削減と快適性向上につながります。

- シーリングファンの設置: 天井に大型のシーリングファンを設置し、空気を循環させる。夏は上から下へ風を送り体感温度を下げ、冬は暖かい空気を下へ送ることで暖房効率を高めます。

- スポット空調の活用: 店舗全体を均一に冷暖房するのではなく、客席エリアや作業エリアなど、人がいる場所に集中して空調を効かせるスポットクーラーやヒーターを併用する。

- 部分的な間仕切り: 空間の開放感を損なわない程度に、ガラスやパーテーションでエリアを区切ることで、空調効率を改善できます。

これらの対策を組み合わせ、デザイン性と快適性のバランスを取ることが求められます。

③ 水道や電気などのインフラ整備が必要になる

倉庫はもともと、人が長時間滞在したり、調理をしたりすることを想定して作られていません。そのため、店舗として利用するには、電気、ガス、水道、通信といったインフラ設備の仕様が不十分なケースが多く、追加の工事が必要になることがあります。

- 電気: 照明や厨房機器、多数のコンセントを使用する場合、倉庫の既存の電気容量では全く足りないことがほとんどです。幹線ケーブルの引き直しや、キュービクル(高圧受電設備)の設置など、大規模な電気工事が必要となり、高額な費用が発生する可能性があります。

- 水道・排水: 倉庫にはトイレが一つしかない、あるいは給排水設備が全くない場合もあります。飲食店であれば厨房、美容室であればシャンプー台など、業種に応じた給排水管の新規設置や増設が必要です。床下の配管工事は、コストも工期もかさむ要因となります。

- ガス: 厨房で火力を必要とする場合、都市ガスが引き込まれていなければ、プロパンガスを設置する必要があります。引き込み工事や設置費用は事業者負担となるのが一般的です。

- 通信: 高速なインターネット回線やWi-Fi環境は、現代の店舗運営に不可欠です。光回線の引き込み工事が必要になる場合があります。

これらのインフラ整備費用は、物件の契約前に必ず確認し、事業計画の初期投資に盛り込んでおく必要があります。見積もりを取らずに契約してしまうと、後から想定外の巨額な出費に頭を悩ませることになりかねません。

④ 集客に工夫が必要になる

前述の通り、倉庫型店舗は人通りの少ないエリアに立地することが多いため、「待ち」の姿勢では顧客は訪れません。路面店のように、前を通りかかった人がふらっと立ち寄る、といった偶発的な来店はほとんど期待できないのです。

したがって、顧客に店舗の存在を認知してもらい、目的地として選んでもらうための、戦略的で能動的な集客活動が不可欠となります。

【対策】

- オンラインマーケティングの徹底:

- ウェブサイト/SNS: 店舗のコンセプトや世界観が伝わる質の高い写真や動画を掲載し、継続的に情報を発信します。イベントの告知や新商品の紹介、店づくりの裏側など、フォロワーとのエンゲージメントを高めるコンテンツが重要です。

- MEO対策(Googleビジネスプロフィール): Googleマップで「地域名+カフェ」などで検索された際に上位に表示されるよう、情報を正確に登録し、口コミへの返信を丁寧に行います。

- ウェブ広告: 商圏エリアのターゲット層に的を絞って、SNS広告やリスティング広告を配信するのも有効です。

- メディアへのアプローチ: 建築・デザイン系の雑誌やウェブメディア、地域の情報誌などにプレスリリースを送付し、取材を働きかけます。ユニークな店舗はメディアに取り上げられやすく、大きなPR効果が期待できます。

- リピーターを育てる仕組み: ポイントカードや会員制度、限定イベントの開催などを通じて、一度訪れた顧客との関係を深め、再来店を促します。満足した顧客による口コミが、最も信頼性の高い広告となります。

集客は開業前から始めることが重要です。工事の進捗状況をSNSで発信するなどして、オープン前からファンを育てていく意識が成功の確率を高めます。

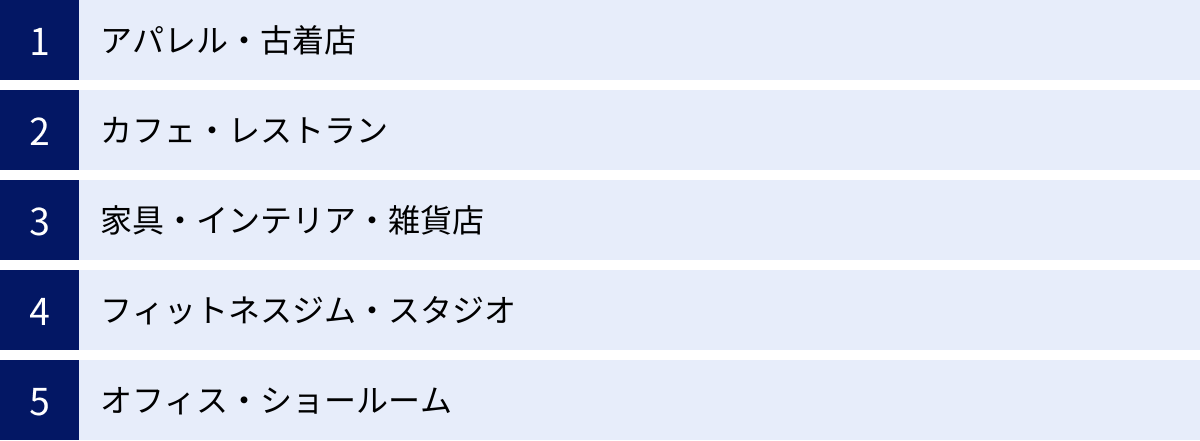

倉庫型店舗に向いている業種

倉庫型店舗が持つ「広大な空間」「高い天井」「デザインの自由度」といった特性は、特定の業種と非常に相性が良いです。ここでは、倉庫型店舗のポテンシャルを最大限に引き出せる代表的な業種を5つ挙げ、それぞれの相性の良さについて具体的に解説します。

アパレル・古着店

アパレルショップ、特に独自の世界観を重視するセレクトショップや古着店にとって、倉庫型店舗は理想的な空間と言えます。

- 世界観の構築: 倉庫の無骨でインダストリアルな雰囲気は、ヴィンテージの古着や、モード系のエッジの効いたブランド、アウトドアウェアなどのテイストと非常にマッチします。コンクリートや鉄骨の質感が、商品の魅力を一層引き立て、店舗全体でブランドの世界観を表現できます。

- 自由な陳列とディスプレイ: 広大な空間を活かして、商品をゆったりと陳列できます。ハンガーラックを並べるだけでなく、古材で作った棚やアンティークの什器を大胆に配置したり、アート作品を飾ったりと、独創的なディスプレイが可能です。これにより、単なる売り場ではなく、ギャラリーのような魅力的な空間を創出できます。

- 豊富な在庫の展示: 通常の店舗ではバックヤードに保管しがちな在庫も、倉庫型店舗なら「見せる収納」として店内に大量に陳列できます。山のように積まれたTシャツやデニムは、それ自体が圧巻のディスプレイとなり、顧客の購買意欲を刺激します。

- イベントスペースとしての活用: 店内の一部をイベントスペースとして活用し、デザイナーのトークショーやポップアップストア、小規模なファッションショーなどを開催することも容易です。これにより、コミュニティのハブとしての役割も担うことができます。

架空の例を挙げると、アメリカの古着を専門に扱うショップが、古い倉庫を改装し、店内にヴィンテージの看板やジュークボックスを配置。コンクリートの床にはバスケットボールのゴールを描き、来店客が楽しめる空間を作る、といった演出が可能です。買い物だけでなく、その世界観に浸る体験を提供できるのが大きな強みです。

カフェ・レストラン

倉庫型店舗のブームを牽引してきたのが、カフェやレストランといった飲食業です。その理由は、機能性と体験価値の両面で多くのメリットがあるからです。

- 開放感と居心地の良さ: 高い天井と広々とした空間は、顧客に圧迫感を与えず、リラックスした時間を提供します。席の間隔をゆったりと取ることができるため、プライベート感も保ちやすく、顧客満足度の向上につながります。

- 大型設備の設置と演出: コーヒーの自家焙煎を行うカフェでは、大型の焙煎機を客席から見える位置に設置することで、豆を焙煎する音や香りがライブ感あふれる演出となります。レストランでは、本格的なピザ窯や薪火グリルなどを導入し、調理過程そのものをエンターテイメントとして見せることができます。

- 多様な客席の配置: 広さを活かして、カウンター席、テーブル席、ソファ席、テラス席など、様々なタイプの客席を用意できます。一人で静かに過ごしたい人から、グループで賑やかに楽しみたい人まで、多様なニーズに対応可能です。

- 付加価値の提供: カフェにギャラリーやブックストアを併設したり、地元の農産物を販売するマルシェスペースを設けたりと、飲食以外の付加価値を提供しやすいのも特徴です。「コーヒーを飲む」という目的だけでなく、「その場所で時間を過ごす」という目的で来店する顧客を増やすことができます。

例えば、湾岸エリアの倉庫を改装したシーフードレストラン。大きな窓から港の景色を眺めながら、オープンキッチンで調理される新鮮な魚介料理を楽しむ、といった非日常的な食体験を提供できます。

家具・インテリア・雑貨店

大型の商品を扱う家具・インテリア店や、多種多様な商品を展開する雑貨店にとって、倉庫型店舗の広さは絶対的なアドバンテージとなります。

- 大型商品の実物展示: ソファやベッド、ダイニングセットといった大型家具を、実際のサイズ感や質感を確かめながら選んでもらうことができます。小さな店舗ではカタログや写真でしか見せられない商品も、倉庫型店舗なら現物を展示し、顧客の購買決定を後押しできます。

- シーン展示(ルームセット): 空間の広さを利用して、リビングやダイニング、寝室といった生活シーンを丸ごと再現する「ルームセット」を複数作ることができます。顧客は自身のライフスタイルを具体的にイメージしながら商品を選べるため、セットでの購入(クロスセル)にもつながりやすくなります。

- 在庫保管との一体化: 店舗の奥や2階部分を在庫保管スペースとして活用できます。IKEAのように、顧客がショールームで商品を選び、倉庫エリアで自分でピックアップする形式を取り入れることも可能です。これにより、店舗と倉庫の機能を一体化させ、物流コストの削減と効率的な運営を実現できます。

- 世界観の統一: 取り扱う商品のテイストと倉庫のインダストリアルな雰囲気を合わせることで、強力なブランドイメージを構築できます。例えば、アイアンとウッドを組み合わせた家具を扱うブランドなら、倉庫の鉄骨やコンクリートは最高の背景となります。

フィットネスジム・スタジオ

近年の健康志向の高まりを受け、フィットネスジムやヨガスタジオ、ダンススタジオなどの需要も増加しています。これらの業態にも倉庫型店舗は非常に適しています。

- 天井高を活かしたトレーニング: 天井が高いことで、クロスフィットのようなダイナミックな動きや、吊り輪、ロープクライミングといった器具を使ったトレーニングが可能になります。一般的なテナントビルでは難しい、高さ方向の空間を活かした多彩なプログラムを提供できます。

- 大型マシンの自由な配置: 広大なフロアには、パワーラックやランニングマシンといった大型のトレーニングマシンを多数、かつゆったりと配置できます。利用者がストレスなくトレーニングに集中できる環境は、ジムの評価を高める重要な要素です。

- 多様なスタジオの併設: ジムエリアとは別に、ヨガスタジオやダンススタジオ、格闘技用のリングなどを併設することも可能です。一つの施設で多様なニーズに応えることで、幅広い層の会員を獲得できます。ボルダリングウォールの設置も、倉庫型店舗ならではの魅力的な選択肢です。

- 音や振動への配慮: 倉庫が立地する工業地域などは、近隣に住宅が少ない場合が多く、トレーニング中の音楽やマシンの音、ダンベルを落とす際の振動などが問題になりにくいという利点があります。周辺環境への気兼ねなく、存分にトレーニングに打ち込める環境を提供できます。

オフィス・ショールーム

クリエイティブな発想や社員間のコラボレーションを重視する企業にとって、従来の画一的なオフィスではなく、倉庫をリノベーションしたオフィスが注目されています。

- クリエイティブなワークスペース: 倉庫の開放的で自由な雰囲気は、固定観念にとらわれない新しいアイデアを生み出すのに適した環境です。IT企業やデザイン事務所、設計事務所などが、社員の創造性を刺激する目的で倉庫オフィスを選ぶケースが増えています。

- 柔軟なレイアウト: 固定のデスクを設けず、フリーアドレス制にしたり、集中作業用のブース、リラックスできるソファエリア、大規模なミーティングスペースなどを自由にゾーニングしたりできます。社員がその日の気分や業務内容に合わせて働く場所を選べる、ABW(Activity Based Working)の考え方を実現しやすい空間です。

- ショールームの併設: 自社製品を展示するショールームをオフィスに併設するのに、倉庫の広い空間は最適です。顧客や取引先を招き、実際に製品を手に取ってもらいながら商談を進めることができます。オフィス自体が、企業のブランドイメージやカルチャーを伝える強力なメディアとなります。

- コミュニケーションの活性化: 壁の少ないオープンな空間は、部署間の垣根を越えた偶発的なコミュニケーションを生み出しやすく、組織全体の連携強化やイノベーションの創出につながると期待されています。

これらの業種はほんの一例ですが、いずれも倉庫型店舗の「空間的なポテンシャル」を事業の強みに転換できるという共通点を持っています。

人気の倉庫型店舗のブランド4選

倉庫型店舗という業態を理解する上で、実際に成功しているブランドの戦略を見ることは非常に参考になります。ここでは、それぞれ異なるアプローチで倉庫型店舗の魅力を最大限に活用している4つの人気ブランドを紹介します。これらの事例は、特定の成功事例の紹介ではなく、あくまで倉庫型店舗という形態がどのようにビジネスに活かされているかを分析するためのものです。

① コストコホールセール

倉庫型店舗と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが「コストコ」ではないでしょうか。コストコは、「会員制倉庫店(メンバーシップ・ウェアハウス・クラブ)」というビジネスモデルを確立した、この分野のパイオニアであり代表格です。

- コンセプトと特徴: コストコは「高品質な優良ブランド商品をできる限りの低価格にて提供すること」をミッションに掲げています。(参照:コストコホールセールジャパン公式サイト)その低価格を実現しているのが、倉庫型店舗の特性を徹底的に活用したローコストオペレーションです。

- 簡易な内装と陳列: 店舗の内装はコンクリートの床に高いスチールラックが並ぶだけのシンプルなもので、内装コストを極限まで削減しています。商品は段ボール箱のままや、パレットに積まれたまま陳列されており、品出しにかかる人件費も抑制しています。

- 大量仕入れ・大ロット販売: 一度に大量の商品を仕入れ、大容量パックで販売することで、仕入れ単価と販売管理費を下げています。このビジネスモデルには、商品を大量にストックできる倉庫の広大なスペースが不可欠です。

- 会員制: 年会費という安定した収益源を確保することで、商品販売による利益率を低く抑えることが可能になっています。

コストコは、倉庫の「保管機能」と「販売機能」を完全に一体化させ、徹底したコスト削減によって顧客に価値を還元するという、倉庫型店舗の合理性を突き詰めたモデルと言えます。その非日常的な買い物体験は「トレジャーハント」とも評され、多くのファンを魅了し続けています。

② IKEA

スウェーデン発祥の世界最大の家具・インテリア量販店である「IKEA」も、倉庫型店舗の特性を巧みに活用しているブランドです。

- コンセプトと特徴: IKEAのビジョンは「より快適な毎日を、より多くの方々に」です。(参照:IKEA公式サイト)これを実現するため、優れたデザインと機能性を備えた商品を、手ごろな価格で提供しています。その店舗構造は、顧客体験と運営効率を両立させる見事な設計になっています。

- ショールームとマーケットホール: 店舗の前半は、実際の部屋のようにコーディネートされた「ルームセット」が広がるショールームです。顧客はここでインスピレーションを得て、自分の暮らしを具体的にイメージします。後半の「マーケットホール」では、小物や雑貨をカートに入れて買い物を楽しみます。

- セルフサービス・フラットパック: 大型家具は、ショールームで商品番号を控えた後、店舗の最終エリアにある広大な「セルフサービスエリア(倉庫)」で、顧客自身が棚から商品を探し出してピックアップします。商品は「フラットパック(平らに梱包された状態)」になっており、持ち帰りや輸送のコストを削減しています。

IKEAの店舗は、インスピレーションを与える「ショールーム」と、効率的な在庫管理と商品提供を可能にする「倉庫」が、一つの建物の中で見事に融合しています。顧客がセルフサービスに参加することでコスト削減に貢献するというユニークな仕組みは、倉庫型店舗の可能性を広げた好例です。

③ DULTON

インダストリアルなデザインの家具や雑貨で人気のブランド「DULTON(ダルトン)」は、自社のブランドイメージと倉庫型店舗の持つ雰囲気を完璧にシンクロさせています。

- コンセプトと特徴: DULTONは「便利ではないかもしれないが、心に豊かさを与えてくれるもの」を創り出すことを目指しています。(参照:DULTON公式サイト)その商品は、どこか無骨で、機能美にあふれ、長く使い込むほどに味が出るようなものばかりです。

- 世界観を体現する空間: DULTONの直営店の多くは、元倉庫や工場をリノベーションした、あるいはそれを模した作りになっており、天井が高く広々とした空間が特徴です。鉄骨むき出しの天井やコンクリートの床が、同社のインダストリアルな商品の魅力を最大限に引き立てています。

- 圧倒的な物量と発見の楽しさ: 店内には、キッチン用品からガーデニングツール、家具、DIYパーツまで、膨大な数の商品が所狭しと並べられています。この物量感が、宝探しのようなワクワク感を生み出し、来店客を飽きさせません。

DULTONは、コスト削減という側面よりも、倉庫という空間が持つ「世界観」や「物語性」をブランドの表現方法として積極的に活用している例です。店舗に足を踏み入れた瞬間からDULTONの世界に没入できる体験は、強力なファンを育成する上で重要な役割を果たしています。

④ ブルーボトルコーヒー

「サードウェーブコーヒー」の旗手として知られる「ブルーボトルコーヒー」も、倉庫リノベーションをブランドイメージの構築に巧みに利用しています。

- コンセプトと特徴: ブルーボトルコーヒーは「おいしさのピークにあるコーヒー」を提供することにこだわり、豆の選定から焙煎、抽出まで、すべての工程を徹底して管理しています。(参照:ブルーボトルコーヒー公式サイト)そのこだわりは、店舗の空間づくりにも色濃く反映されています。

- 清澄白河ロースタリー&カフェ: 日本1号店である「清澄白河ロースタリー&カフェ」は、元倉庫をリノベーションした店舗です。高い天井と大きな窓が開放的な空間を演出し、店内には大型の焙煎機が設置されています。コーヒーが作られるプロセスをオープンにすることで、ブランドの透明性と品質への自信を示しています。

- ミニマルで機能的なデザイン: ブルーボトルコーヒーの店舗デザインは、白を基調としたミニマルでクリーンな空間が特徴です。倉庫の持つ素材感を活かしつつ、余計な装飾を排することで、主役であるコーヒーへの集中を促します。この洗練された空間デザインが、ブランドの先進的なイメージを強化しています。

ブルーボトルコーヒーの事例は、倉庫の持つ開放感や素材感を活かしながら、自社のミニマルでクリーンなブランド哲学を融合させ、独自の空間体験を創出している点で非常に示唆に富んでいます。倉庫リノベーションが、単なるコスト削減やインダストリアルデザインの模倣ではなく、深いブランドストーリーを語るための手法となり得ることを示しています。

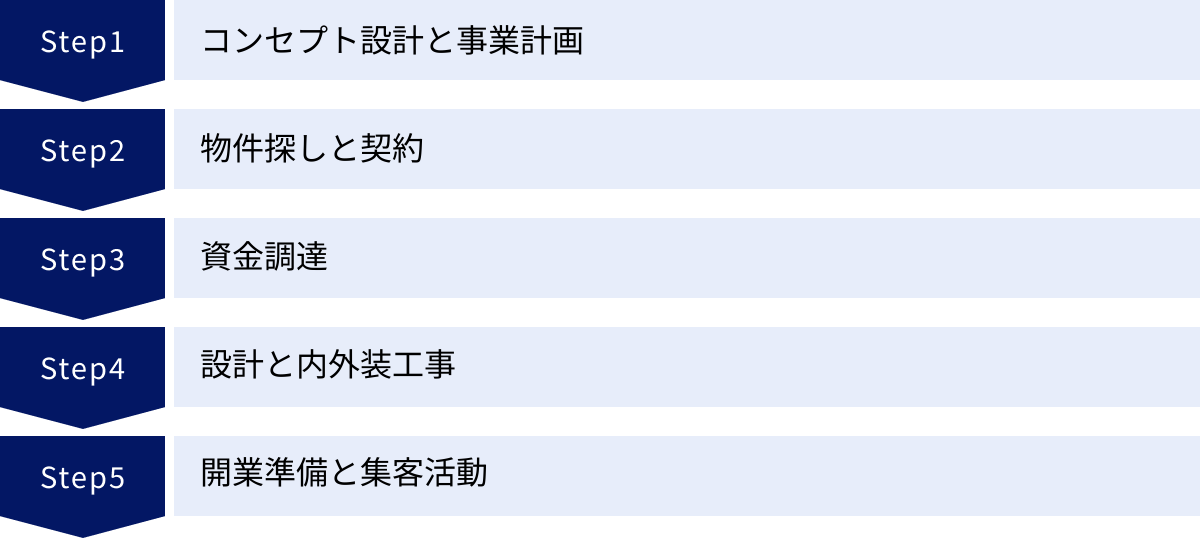

倉庫型店舗を開業する5つのステップ

倉庫型店舗での開業は、魅力的なビジネスチャンスですが、その成功は周到な準備にかかっています。思いつきで進めるのではなく、明確なビジョンと計画に基づき、一つひとつのステップを着実にクリアしていくことが重要です。ここでは、コンセプト設計から開業準備まで、倉庫型店舗を開業するための5つの基本的なステップを解説します。

① コンセプト設計と事業計画

すべてのビジネスの出発点は、明確なコンセプト設計から始まります。これは、あなたの店舗が「誰に、何を、どのように提供するのか」という事業の根幹を定義する作業です。

- コンセプトの明確化:

- ターゲット顧客: どんな年齢層、ライフスタイル、価値観を持つ人々を主な顧客としたいのか?(例:30代のファミリー層、デザインに敏感な20代の若者、健康志向のシニア層など)

- 提供価値: 顧客に何を提供したいのか?高品質な商品、ユニークな体験、リラックスできる空間、専門的な知識? あなたの店舗でしか得られない独自の価値(UVP: Unique Value Proposition)は何かを考え抜きます。

- 店舗の雰囲気・世界観: インダストリアル、ミニマル、ナチュラル、ヴィンテージなど、どんな空間を創りたいのか?ブランドイメージを具体化します。

- 事業計画の策定:

- 収支計画: 開業に必要な初期投資(物件取得費、内外装工事費、設備費、備品費など)と、月々の運転資金(家賃、人件費、水道光熱費、仕入費、広告宣伝費など)を詳細に洗い出します。その上で、売上目標を設定し、損益分岐点(利益がゼロになる売上高)や投資回収期間をシミュレーションします。特に倉庫型店舗では、想定外のインフラ工事費や高額になりがちな光熱費を保守的に見積もることが肝心です。

- マーケティング戦略: 誰に、どのようにして店舗の存在を知ってもらい、来店してもらうのか。SNS活用、ウェブサイト制作、プレスリリース、地域メディアとの連携など、具体的な集客プランを立てます。

- 商品・サービス計画: 何を、いくらで販売するのか。メニュー構成や商品ラインナップ、価格設定を決定します。競合店の調査も欠かせません。

この最初のステップで事業の骨格をしっかりと固めることが、後々の意思決定のブレを防ぎ、プロジェクトを成功に導くための羅針盤となります。

② 物件探しと契約

コンセプトと事業計画が固まったら、次はそのビジョンを実現するための「舞台」となる物件を探します。倉庫物件は一般的な店舗物件とは探し方が異なる場合があり、注意が必要です。

- 物件の探し方:

- 事業用不動産専門のウェブサイト: 倉庫や工場に特化した不動産情報サイトで検索します。

- 地元の不動産会社: 特に郊外や工業地域に強い不動産会社に相談すると、公開されていない物件情報を持っている場合があります。

- 自分の足で探す: 開業したいエリアを実際に歩き回り、使われていない倉庫や「貸倉庫」の看板を探すのも有効な手段です。

- 物件選定のポイント:

- 立地: コンセプトに合ったエリアか?ターゲット顧客がアクセスしやすいか?駐車スペースは確保できるか?

- 広さと形状: 事業計画に必要な面積があるか?天井高は十分か?レイアウトしやすい形状か?

- 法規制: 後述する「用途地域」や「建築基準法」をクリアできる物件か、必ず確認が必要です。これが最も重要なチェックポイントの一つです。

- インフラ状況: 電気、ガス、水道の容量や引き込み状況はどうか?追加工事にどれくらいの費用がかかりそうか、専門家(電気工事業者や設備業者)に同行してもらい、内見時に確認するのが理想です。

- 契約:

条件に合う物件が見つかったら、賃貸借契約を結びます。契約書の内容(賃料、契約期間、更新条件、原状回復義務の範囲など)は隅々まで確認し、不明な点は必ず質問しましょう。特に、どの範囲までの改装が許可されるのか(躯体に手を入れても良いかなど)は、後々のトラブルを避けるために書面で明確にしておくことが重要です。

③ 資金調達

事業計画で算出した初期投資と運転資金を準備します。自己資金だけでまかなうのが難しい場合は、外部からの資金調達が必要になります。

- 主な資金調達方法:

- 自己資金: 最もリスクの低い資金です。ある程度の自己資金があることは、融資を受ける際の信用にもつながります。

- 日本政策金融公庫からの融資: 新規開業を支援する様々な融資制度があります。民間の金融機関に比べて金利が低く、審査のハードルも比較的低いとされています。実績がなくても事業計画の将来性や実現可能性を評価してもらえます。

- 制度融資: 地方自治体、金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。自治体による利子補給など、有利な条件で借り入れができる場合があります。

- 補助金・助成金: 国や地方自治体が提供する、返済不要の資金です。創業補助金や事業再構築補助金など、様々な種類があります。公募期間や要件が定められているため、常に最新の情報をチェックする必要があります。

- クラウドファンディング: プロジェクトに共感してくれた不特定多数の人々から、インターネットを通じて資金を集める方法です。資金調達と同時に、開業前のファン獲得やPRにもつながるというメリットがあります。

融資を受けるためには、説得力のある事業計画書が不可欠です。なぜこの事業が成功するのか、どのように返済していくのかを、客観的なデータと熱意をもって説明できるように準備しましょう。

④ 設計と内外装工事

物件の契約と資金調達の目処が立ったら、いよいよ店舗の具現化、設計と工事のフェーズに入ります。

- 設計会社・施工会社の選定:

倉庫リノベーションの実績が豊富な設計事務所や工務店を探すことが成功の鍵です。過去の事例を見せてもらい、自分のイメージに近いデザインを手がけているか、また、予算内で最大限の提案をしてくれるかを見極めます。複数の会社から相見積もりを取り、比較検討しましょう。 - 設計:

設計士と何度も打ち合わせを重ね、コンセプトに基づいた店舗のレイアウト、デザイン、動線、必要な設備などを詳細な図面に落とし込んでいきます。この段階で、建築基準法や消防法などの法規制をクリアできる設計になっているかを、専門家と共に厳密にチェックします。 - 内外装工事:

設計図面に基づいて、施工会社が実際の工事を行います。解体工事、インフラ工事、内装工事、外装工事と進んでいきます。工事期間中は、定期的に現場に足を運び、設計図通りに進んでいるか、問題が発生していないかを確認し、現場監督や職人と密にコミュニケーションを取ることが大切です。

⑤ 開業準備と集客活動

工事と並行して、オープンに向けた具体的な準備を進めます。この段階は非常に多忙になりますが、一つひとつ着実にこなしていきましょう。

- 開業準備:

- 各種許認可の申請: 飲食店であれば保健所の「飲食店営業許可」、深夜にお酒を提供するなら警察署の「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」など、業種に応じた許認可の申請手続きを行います。

- 備品・什器の調達: テーブル、椅子、厨房機器、レジシステム、食器、装飾品などを購入・手配します。

- 人材の採用と教育: 必要なスタッフを募集・採用し、店舗のコンセプトやオペレーションについての研修を行います。

- 仕入先の確保: 商品や食材の仕入先を選定し、契約します。

- 集客活動:

集客はオープン前から始まっています。- プレオープン: 本格的なオープンの前に、友人や知人、近隣住民、メディア関係者などを招待してプレオープンイベントを開催します。オペレーションの最終確認を行うと同時に、口コミによる初期の話題作りを狙います。

- SNSでの情報発信: 工事の進捗や、こだわりの内装、メニュー開発の様子などをSNSで発信し続け、オープンへの期待感を高めます。オープン日の告知も大々的に行いましょう。

これらのステップをすべて完了し、いよいよグランドオープンを迎えます。開業はゴールではなく、新たなスタートです。顧客の声に耳を傾け、常に改善を重ねていくことで、長く愛される店舗へと成長させていきましょう。

倉庫型店舗の物件探しで確認すべき4つの注意点

倉庫型店舗の開業において、物件探しは成功を左右する最も重要なステップの一つです。デザインや広さといった見た目の魅力だけで物件を決めてしまうと、後から「法律上、店舗として営業できない」「想定外の工事費がかかる」といった深刻な問題に直面する可能性があります。ここでは、倉庫物件を契約する前に必ず確認すべき、4つの専門的な注意点を解説します。

① 用途地域

「用途地域」とは、都市計画法に基づき、その地域をどのような目的で利用するかを定めたルールのことです。土地を計画的に利用するために、エリアごとに「住居系」「商業系」「工業系」など13種類の用途地域が定められており、それぞれ建てられる建物の種類や用途に制限があります。

店舗を開業しようとしている倉庫が、どの用途地域に立地しているかを最初に確認しなければなりません。 これを怠ると、契約・改装した後に営業許可が下りないという最悪の事態になりかねません。

用途地域の確認は、自治体の都市計画課などの窓口や、ウェブサイトで公開されている都市計画図で確認できます。不動産会社に問い合わせるのが最も確実です。

| 用途地域の種類(代表例) | 店舗の開業(飲食店・物販店) | 備考 |

|---|---|---|

| 商業系地域 | ||

| 商業地域 | ◎ 可能 | ほとんどの種類の店舗が開業可能。 |

| 近隣商業地域 | ◎ 可能 | 商業地域とほぼ同様に開業可能。 |

| 住居系地域 | ||

| 第一種・第二種住居地域 | ○ 可能 | 床面積に制限がある場合がある。 |

| 準住居地域 | ○ 可能 | 比較的制限は緩やか。 |

| 工業系地域 | ||

| 準工業地域 | ○ 可能 | 危険性や環境悪化の恐れがなければ、ほとんどの店舗が開業可能。倉庫物件が多いエリア。 |

| 工業地域 | △ 条件付きで可能 | 店舗の開業は可能だが、住宅や学校、病院などは建設できない。周辺環境の確認が重要。 |

| 工業専用地域 | × 原則不可 | 工場のための地域であり、店舗、住宅、学校、病院、ホテルなどの建設は一切認められていない。 |

工業専用地域では店舗が開業できない

特に注意が必要なのが「工業専用地域」です。この地域は、コンビナート地帯など、危険物を扱う工場や騒音・振動を発生させる工場が集積するエリアであり、環境保全の観点から、工場の運営に関わらない建物の建築が厳しく制限されています。したがって、この地域にある倉庫をリノベーションして、不特定多数の客が出入りするカフェやアパレルショップなどを開業することは、原則として不可能です。

倉庫物件を探す際は、まずその物件が「工業専用地域」にないことを大前提として確認しましょう。「工業地域」や「準工業地域」であれば店舗を開業できる可能性が高いですが、周辺環境(騒音、臭い、交通量など)が店舗運営に適しているか、現地でしっかり確認することが重要です。

② 建築基準法・消防法

既存の建物の用途を「倉庫」から「店舗」に変更する場合、建築基準法や消防法の規制をクリアする必要があります。人々の安全を守るための非常に重要な法律であり、遵守は絶対です。

- 建築基準法:

- 用途変更の確認申請: 店舗部分の床面積が200㎡(約60坪)を超える場合、建物の用途を「倉庫」から「特殊建築物(店舗)」に変更するための「用途変更確認申請」を役所(または指定確認検査機関)に提出し、許可を得る必要があります。この申請には、建物の構造が現在の耐震基準を満たしていることの証明などが求められ、手続きが複雑で時間も費用もかかります。

- 耐震性: 1981年(昭和56年)6月1日より前に建てられた旧耐震基準の建物の場合、現行の新耐震基準を満たすための耐震診断や耐震補強工事が必要になる可能性が非常に高いです。これは極めて高額な費用がかかるため、築年数は必ず確認しましょう。

- 採光・換気・排煙: 飲食店などでは、窓の面積や排煙設備の設置など、法律で定められた基準を満たす必要があります。

- 消防法:

不特定多数の人が利用する店舗は、火災発生時の安全確保のため、消防法によって厳しい規制が課せられます。- 防火対象物: 店舗は「防火対象物」となり、建物の規模や収容人数に応じて、消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備などの設置が義務付けられます。

- 避難経路の確保: 出入口や通路など、非常時の避難経路を確保することが求められます。

- 防火区画: 一定以上の面積を持つ建物では、火災が燃え広がらないように、耐火性能のある壁や扉(防火戸)で空間を区切る「防火区画」の設置が必要になる場合があります。倉庫の開放的な空間をそのまま使えないケースもあるため、注意が必要です。

これらの法規制については、倉庫リノベーションの実績が豊富な設計士や建築士に相談し、物件の契約前に法的に店舗化が可能かどうかを調査してもらうことが不可欠です。

③ インフラ設備(電気・ガス・水道・通信)

デメリットの項でも触れましたが、インフラ設備の確認は資金計画に直結する重要なポイントです。

- 電気: 必要な電気容量は業種によって大きく異なります。特に多くの厨房機器や大型の空調、多数の照明を使用する場合は、高圧電力(動力)の引き込みが必要になることが多く、キュービクル(高圧受電設備)の設置には数百万円単位の費用がかかることもあります。電力会社に相談し、引き込み工事の可否と概算費用を確認しましょう。

- ガス: 都市ガスが前面道路まで来ているか、敷地内に引き込むことは可能かを確認します。引き込み工事費は自己負担となるのが一般的です。都市ガスが利用できない場合は、プロパンガス(LPガス)を利用することになりますが、一般的に都市ガスよりも料金が割高になる傾向があります。

- 水道・排水: 水道管の口径(太さ)が、店舗で必要な水量に対して十分かを確認します。口径が細いと、引き直し工事が必要になります。また、排水設備の有無と場所も重要です。特に飲食店の場合、油を分離して下水に流すための「グリストラップ」の設置が義務付けられており、設置場所の確保と工事費用を考慮する必要があります。

- 通信: 今や店舗運営に不可欠なインターネット回線。光回線が引き込み可能か、事前に通信事業者に確認しておきましょう。

これらのインフラ状況は、必ず物件の内見時に専門業者に同行してもらい、現状の確認と追加工事が必要な場合の概算見積もりを取ることを強く推奨します。

④ 建物の構造と耐震性

建物の基本的な健全性も、長期的な事業運営と安全確保のために見過ごせないポイントです。

- 構造の種類: 倉庫には鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などがあります。それぞれの構造によって、耐久性やリノベーションのしやすさが異なります。

- 建物の状態:

- 雨漏り: 天井や壁にシミがないか、雨の日に確認できると理想的です。雨漏りは建物の劣化を早める大きな要因であり、修繕には高額な費用がかかります。

- コンクリートのひび割れ(クラック): 構造的に問題のない軽微なものから、補修が必要な深刻なものまで様々です。専門家に見てもらい、建物の安全性に影響がないかを確認しましょう。

- 断熱材の有無: 壁や屋根に断熱材が入っているかどうかが、空調効率、ひいては光熱費に大きく影響します。断熱材がない場合は、追加の断熱工事を検討する必要があります。

- 耐震性: 建築基準法の項目でも触れましたが、特に旧耐震基準の建物は要注意です。デザインが気に入ったとしても、耐震補強に莫大な費用がかかり、事業計画そのものが成り立たなくなるケースもあります。建物の「検査済証」や「構造計算書」といった書類の有無を確認し、専門家による耐震診断を行うことが賢明です。

これらの注意点を一つひとつクリアしていくことは、時間と手間がかかる作業です。しかし、この初期段階での慎重な調査が、将来の予期せぬトラブルや出費を防ぎ、安心して事業を継続するための最も確実な土台となります。

まとめ

倉庫型店舗は、初期投資や運営コストを抑えながら、他にはない独創的で魅力的な空間を創出できる、大きな可能性を秘めたビジネスモデルです。消費者が「モノ」だけでなく「体験(コト)」を求める現代において、その開放的な空間とインダストリアルなデザインは、強力な集客力とブランド構築の武器となり得ます。

この記事で解説したように、倉庫型店舗には以下のような多くのメリットがあります。

- コスト抑制: 郊外立地による比較的安価な家賃と、内装を活かした工事費の節約。

- 空間の魅力: 天井が高く広大な空間がもたらす開放感と、多様な活用方法。

- 自由度の高さ: ブランドコンセプトをダイレクトに表現できる、自由なレイアウトとデザイン。

- 話題性: SNS映えするおしゃれな空間が、自然な口コミと集客を生み出す。

- 利便性: 広い敷地を活かした駐車スペースの確保。

しかしその一方で、成功のためには乗り越えるべき特有のデメリットや課題も存在します。

- アクセスの課題: 公共交通機関でのアクセスが不便な立地。

- 快適性の維持: 広大な空間ゆえの空調効率の悪さと、高額になりがちな光熱費。

- インフラ整備: 電気・水道・ガスなど、店舗利用に対応するための追加工事の必要性。

- 集客の工夫: 偶発的な来店が期待できないため、戦略的なマーケティング活動が不可欠。

- 法規制の壁: 用途地域、建築基準法、消防法といった専門的な規制のクリア。

これらのメリットを最大限に活かし、デメリットを的確な対策によって克服できるかどうかが、事業の成否を分けます。そのためには、明確なコンセプト設計と、実現可能性を冷静に見極めた事業計画が何よりも重要です。そして、物件探しの段階では、デザイン性だけでなく、法律やインフラ、建物の状態といった目に見えにくい部分まで、専門家の協力を得ながら慎重に調査することが不可欠です。

倉庫型店舗での開業は、決して簡単な道ではありません。しかし、その困難を乗り越えた先には、訪れる人々の心に深く刻まれるような、唯一無二の場所を創り上げるという大きなやりがいが待っています。本記事が、あなたの挑戦の一助となれば幸いです。