EC市場の拡大や食生活の変化に伴い、冷凍食品やチルド商品の需要は年々増加しています。この流れを受け、商品を最適な温度で保管・管理するための「冷凍倉庫」の重要性が高まっています。しかし、自社で冷凍倉庫を建設するには莫大な初期投資と専門知識が必要です。そこで注目されているのが、必要な期間・規模に応じて利用できる「貸し冷凍倉庫」です。

この記事では、冷凍倉庫の基本的な知識から、賃料相場、メリット・デメリット、そして最適な物件を見つけるための具体的な探し方まで、網羅的に解説します。契約前に必ず確認すべき9つのチェックポイントや、おすすめのポータルサイトも紹介するため、初めて冷凍倉庫を探す方でも、安心して物件選びを進めることができます。

ビジネスの成長を支える重要なインフラである冷凍倉庫について、本記事を通して理解を深め、自社に最適な一棟を見つけるための第一歩を踏み出しましょう。

目次

冷凍倉庫とは

冷凍倉庫とは、-10℃以下の温度で商品を保管するために設計された特殊な倉庫のことです。一般的に「冷凍倉庫」と一括りにされがちですが、その定義や種類、冷蔵倉庫との違いを正確に理解することが、適切な倉庫選びの第一歩となります。ここでは、冷凍倉庫の基本的な概念と、その需要が高まっている社会的な背景について掘り下げていきます。

冷蔵倉庫との違い

冷凍倉庫と冷蔵倉庫の最も大きな違いは、保管する商品の温度帯です。この温度帯は、倉庫業法という法律によって明確に定義されています。

| 倉庫の種類 | 倉庫業法上の定義 | 主な保管品目 |

|---|---|---|

| 冷凍倉庫 | 庫内温度が-10℃以下のもの | 冷凍食品、アイスクリーム、冷凍肉、冷凍魚介類、一部の医薬品など |

| 冷蔵倉庫 | 庫内温度が10℃以下のもの(冷凍倉庫を除く) | 生鮮食品(野菜、果物、乳製品、精肉、鮮魚)、飲料、一部の化学製品など |

このように、法律上は「-10℃」を境に冷凍と冷蔵が区別されています。 冷凍倉庫は、食品の細胞内にある水分を凍結させることで微生物の活動を停止させ、長期間にわたる品質保持を可能にします。代表的な例が、家庭用冷凍庫でもおなじみの-18℃以下で管理される冷凍食品です。

一方、冷蔵倉庫は0℃~10℃程度の「チルド帯」や、凍る直前の「氷温帯」で商品を保管します。こちらは凍らせるのではなく、低温状態を保つことで微生物の増殖を抑制し、食品の鮮度を維持することが目的です。

この温度管理の違いは、倉庫の設備構造にも大きな影響を与えます。冷凍倉庫は、極低温を維持するために、より高性能な冷却設備、分厚い断熱材、そして外気の侵入を徹底的に防ぐための気密性の高い扉(エアシャッターや高速シートシャッターなど)が不可欠です。そのため、建設コストや運用にかかる電気代は、冷蔵倉庫や常温倉庫に比べて格段に高くなる傾向があります。

営業倉庫と自家用倉庫の違い

倉庫は、その利用目的によって「営業倉庫」と「自家用倉庫」の2種類に大別されます。この違いを理解することは、貸し倉庫を探す上で非常に重要です。

- 営業倉庫: 他人の物品を預かり、保管料を受け取ることを目的とした倉庫です。不特定多数の荷主の重要な資産を預かるため、倉庫業法に基づき、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。登録には、建物の強度や耐火性、防火性能など、厳しい施設設備基準をクリアしなければなりません。一般的に「貸し倉庫」として市場に出回っている物件の多くは、この営業倉庫に該当します。荷主は、倉庫業登録を受けている倉庫を利用することで、安心して自社の商品を預けることができます。

- 自家用倉庫: 自社の製品や商品、資材など、自己の所有物のみを保管するための倉庫です。他人の物品を預かることはないため、倉庫業法の登録は必要ありません(ただし、建築基準法や消防法などの規制は遵守する必要があります)。メーカーが自社工場に併設する製品倉庫や、小売業者が自社店舗のバックヤードに設置する在庫倉庫などがこれにあたります。

貸し冷凍倉庫を探す際には、その物件が「営業倉庫」として正式に登録されているかを確認することが重要です。営業倉庫であれば、法律で定められた基準を満たした信頼性の高い施設であることの一つの証明になります。もし、自家用倉庫を又貸ししているような物件の場合、万が一の事故(火災、盗難、温度異常など)が発生した際の補償範囲が曖昧になるリスクがあるため、注意が必要です。

冷凍倉庫の需要が高まる背景

近年、冷凍倉庫の需要は著しく高まっています。その背景には、私たちのライフスタイルや社会構造の変化が深く関わっています。

- EC市場の拡大と食品ECの浸透:

インターネット通販(EC)の利用が日常的になり、特にコロナ禍を経て、これまでEC化が遅れていた生鮮食品や冷凍食品をオンラインで購入する消費者が急増しました。これにより、全国の消費者へ商品を届けるための物流網のハブとして、冷凍・冷蔵機能を備えた物流センターの必要性が飛躍的に高まっています。 - ライフスタイルの変化と冷凍食品市場の成長:

共働き世帯の増加や単身世帯の増加に伴い、調理の手間を省ける冷凍食品やミールキットの需要が拡大し続けています。日本冷凍食品協会の統計によると、冷凍食品の国内生産額は年々増加傾向にあり、それに伴い、メーカーから小売店へ、そして消費者へと商品を届ける過程で、大量の冷凍品を保管するスペースが必要となっています。 - フードロス削減への意識向上:

食品の長期保存が可能な冷凍技術は、フードロス問題の解決策としても注目されています。豊漁や豊作で一時的に供給過多になった食材を冷凍保存することで、廃棄されることなく、需要のある時期に供給できます。こうしたサステナビリティへの取り組みも、冷凍倉庫の価値を高める一因です。 - 外食産業の構造変化:

人手不足が深刻化する外食産業では、各店舗での調理負担を軽減するため、セントラルキッチンで一括調理した食材を冷凍し、各店舗に配送するというビジネスモデルが主流になりつつあります。このセントラルキッチンと店舗網を結ぶ物流拠点として、冷凍倉庫が不可欠な役割を担っています。 - 非食品分野での需要拡大:

冷凍保管技術は食品だけに留まりません。特定の温度管理が求められる医薬品(ワクチンなど)や、精密な温度管理が必要な化学製品、半導体関連部材など、非食品分野でも冷凍・冷蔵倉庫の活用が進んでいます。

これらの要因が複合的に絡み合い、冷凍倉庫は単なる「モノを冷やして置く場所」から、現代のサプライチェーンを支える極めて重要な社会インフラへと進化しています。この旺盛な需要に対し、供給が追い付いていないエリアも多く、貸し冷凍倉庫の賃料は上昇傾向にあり、優良物件は市場に出るとすぐに契約が決まってしまう状況が続いています。

冷凍倉庫の種類と温度帯

冷凍倉庫と一言でいっても、その内部で維持される温度帯にはいくつかの段階があります。保管する商品の特性や求められる品質保持期間によって、最適な温度帯は異なります。倉庫業法施行規則では、倉庫の種類を1類から3類、そして冷蔵倉庫(C&F級)に分類していますが、実務上ではより分かりやすく「F級(フローズン級)」「C級(チルド級)」「H級(氷温級)」といった等級で呼ばれることが一般的です。ここでは、それぞれの温度帯の特徴と、どのような商品に適しているかを詳しく解説します。

F級(フローズン級):-18℃以下

F級(フローズン級)は、庫内温度を-18℃以下に保つ、最も一般的なタイプの冷凍倉庫です。この「-18℃」という温度は、食品衛生法やJAS法(日本農林規格等に関する法律)において、冷凍食品の品質を維持するための基準温度として定められています。

なぜ-18℃以下なのでしょうか。それは、食品の腐敗や劣化の原因となる微生物の多くが、この温度帯では活動をほぼ完全に停止するからです。また、食品の品質を損なう酵素の働きも著しく抑制されます。これにより、食品の鮮度、風味、栄養価を長期間にわたって保持することが可能になります。

| 等級 | 温度帯 | 主な保管対象商品 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| F1級 | -20℃以下 | 魚介類、食肉、調理済み冷凍食品全般 | 長期保存向け。一般的な冷凍食品の保管に最適。 |

| F2級 | -30℃以下 | マグロ、カツオなど高度な鮮度維持が求められる水産物 | 超低温での保管により、品質劣化を最大限に防ぐ。 |

| F3級 | -40℃以下 | アイスクリーム(特に高級品)、一部の医療品 | 温度変化に非常にデリケートな商品の保管。 |

| F4級 | -50℃以下 | 超低温での長期保管が必要な特殊な品目 | 特殊な冷凍倉庫で、数は少ない。 |

一般的に貸し冷凍倉庫で「F級」という場合、F1級(-20℃~-25℃程度)を指すことがほとんどです。私たちがスーパーマーケットなどで目にするほとんどの冷凍食品は、このF級倉庫で保管・管理されています。

C級(チルド級):-10℃~-20℃

C級(チルド級)の冷凍倉庫は、庫内温度を-10℃から-20℃の範囲で管理する倉庫を指します。ここで注意が必要なのは、一般的に「チルド」と聞くと冷蔵(0℃~10℃)をイメージしますが、倉庫の等級におけるC級は、まぎれもなく「冷凍」のカテゴリに属するという点です。この名称は倉庫業法上の分類に由来しており、C1級からC3級までが存在します。

- C3級: -2℃以上 10℃以下(いわゆる冷蔵倉庫)

- C2級: -10℃以上 -2℃未満

- C1級: -20℃以上 -10℃未満

このうち、冷凍倉庫として扱われるのがC1級とC2級です。F級ほどの低温は必要ないものの、確実に凍結状態を維持する必要がある商品の保管に適しています。例えば、バターやチーズといった一部の乳製品や、特定の加工食品などが該当します。

しかし、実際の運用では、-10℃~-20℃という温度帯は、F級倉庫の温度設定範囲内に含まれることがほとんどです。そのため、多くのF級対応倉庫はC級の役割も兼ねることができます。物件を探す際には、「F級(-18℃以下対応)」という記載があれば、C級で求められる温度帯での運用も可能かどうかを個別に確認すると良いでしょう。

H級(氷温級):0℃~-10℃

H級(氷温級)は、C級(チルド級)の温度帯の一部と重なりますが、特に0℃から-10℃の範囲、とりわけ食品が凍り始める直前の「氷温域(0℃~-2℃程度)」での精密な温度管理を特徴とする倉庫を指すことがあります。「H」は氷温(Hyo-on)の頭文字です。

この温度帯は、食品を凍らせずに熟成させたり、鮮度を極限まで保ったりするのに非常に有効です。

- 熟成効果: 肉や魚を氷温帯で貯蔵すると、細胞が凍結による破壊を免れながら自己消化酵素の働きが緩やかに進み、アミノ酸などのうまみ成分が増加します。これにより、より美味しく、付加価値の高い食材にすることができます。

- 鮮度保持: 野菜や果物なども、氷温で保管することで呼吸作用が抑制され、収穫したての瑞々しさを長く保つことができます。

H級倉庫は、高級な鮮魚や精肉、特定の青果物など、付加価値の高いデリケートな生鮮食品の保管に利用されることが多いです。F級やC級とは異なり、「凍らせないギリギリの低温」を安定して維持する必要があるため、より高度な温度制御システムが求められます。このため、H級に対応できる貸し倉庫は比較的数が限られます。

保管する商品に合わせた温度帯の選び方

自社の商品に最適な冷凍倉庫を選ぶためには、商品の特性を正しく理解し、それに合った温度帯を見極めることが不可欠です。以下に、代表的な商品と推奨される温度帯の対応表をまとめました。

| 保管する商品の種類 | 推奨される倉庫の等級(温度帯) | 選定のポイント |

|---|---|---|

| 調理済み冷凍食品(唐揚げ、ピラフ等) | F級 (-18℃以下) | JAS法で定められた基準温度。品質を長期間安定して保つための基本。 |

| 冷凍された食肉・魚介類 | F級 (-18℃以下) | 長期保存が前提。特にマグロなど高品質な魚はF2級(-30℃以下)が望ましい。 |

| アイスクリーム類 | F3級 (-40℃以下) or F2級 (-30℃以下) | 温度変化による再結晶化(シャリシャリ感の原因)を防ぐため、-25℃以下の超低温管理が推奨される。 |

| バター、チーズなどの乳製品 | C級 (-10℃~-20℃) or 冷蔵 | 商品の特性による。凍結させて長期保存する場合はC級、風味を重視し短期で出荷する場合は冷蔵で管理。 |

| 熟成させたい精肉・鮮魚 | H級 (0℃~-10℃) | 凍らせずに旨味を引き出す「熟成」が目的。精密な温度管理が必須。 |

| 医薬品・ワクチン | 製品ごとに厳密に指定された温度帯 | 医薬品の保管はGDPガイドラインに準拠する必要がある。-20℃、-70℃など製品ごとに要求が異なるため、専用の設備が必要。 |

商品に最適な温度帯を選ぶことは、単に商品を腐らせないというレベルの話ではありません。 それは、消費者に届ける商品の品質、味、安全性を守り、ひいては自社のブランド価値を守るための最も重要な要素です。

倉庫を選ぶ際には、カタログスペック上の温度帯だけでなく、実際にその温度を年間を通して安定的に維持できる性能があるか、温度管理の記録は徹底されているかといった、運用の質も合わせて確認することが極めて重要になります。

冷凍倉庫の賃料相場と費用内訳

貸し冷凍倉庫を利用する上で、最も気になるのがコスト面でしょう。冷凍倉庫は、常温倉庫や冷蔵倉庫と比較して、特殊な設備が必要となるため、賃料や関連費用は高くなる傾向にあります。ここでは、冷凍倉庫の賃料相場と、契約時に発生する費用の内訳について詳しく解説します。

冷凍倉庫の賃料相場

冷凍倉庫の賃料は、エリア、立地、築年数、設備仕様など様々な要因によって変動しますが、一般的な常温倉庫の坪単価と比較して、おおむね1.5倍から2倍以上になることが珍しくありません。これは、高価な冷却設備や断熱構造の建設コスト、そしてそれを維持するためのランニングコストが賃料に反映されるためです。

エリア別の坪単価の目安

賃料相場は、物流の結節点である大都市圏で高く、地方へ行くほど安くなる傾向があります。以下は、あくまで一般的な目安であり、実際の賃料は個別の物件条件によって大きく異なります。

| エリア | 冷凍倉庫の坪単価(月額)の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉) | 12,000円 ~ 25,000円 | 日本最大の消費地であり、需要が極めて高い。特に東京湾岸エリアや主要高速IC周辺は高額になる。 |

| 関西圏(大阪・兵庫・京都) | 10,000円 ~ 20,000円 | 首都圏に次ぐ大消費地。大阪湾岸エリアや内陸の物流ハブ周辺に物件が集中している。 |

| 中京圏(愛知・岐阜・三重) | 9,000円 ~ 18,000円 | 製造業が盛んな地域。東西日本の物流を結ぶ中継地点としての役割も大きい。 |

| その他主要都市(福岡・仙台など) | 8,000円 ~ 15,000円 | 各地方の中核都市。地域内配送の拠点として需要があるが、大都市圏に比べると物件数は限られる。 |

※上記は共益費を含まない賃料の目安です。

※最新の相場については、後述するポータルサイトや不動産会社で具体的な物件情報を確認することをおすすめします。

賃料に影響を与える要素

同じエリア内でも、以下の要素によって賃料は大きく変動します。

- 立地: 高速道路のインターチェンジからの距離は最も重要な要素です。ICに近いほど輸送効率が良く、ドライバーの労働時間短縮にも繋がるため、賃料は高くなります。また、主要幹線道路へのアクセス性や、周辺の交通渋滞の状況も考慮されます。

- 築年数と設備: 築浅の物件は、最新の断熱技術や省エネ性能の高い冷却設備を備えていることが多く、ランニングコスト(特に電気代)を抑えられるため、賃料が高くても人気があります。逆に築年数が古い物件は賃料が安い場合がありますが、設備の老朽化による故障リスクやエネルギー効率の悪さを考慮する必要があります。

- 倉庫のスペック: 天井高が高い(有効天井高7m以上など)倉庫は、ラックを高く積むことで保管効率を高められるため、坪単価が高くなる傾向があります。また、多数のトラックが同時に接車できるトラックバースや、荷役作業を効率化するドックレベラーの有無も賃料に影響します。

- 契約面積と期間: 一般的に、契約する面積が大きいほど、また契約期間が長いほど、坪単価の交渉がしやすくなる場合があります。

賃料以外にかかる費用

冷凍倉庫の契約では、月々の賃料以外にも様々な費用が発生します。予算を組む際には、これらの費用も漏れなく計算に入れることが重要です。

初期費用(保証金・敷金・礼金)

物件を借りる際に、最初にまとめて支払う費用です。

- 保証金・敷金: 賃料の滞納や、退去時の原状回復費用に充当される担保金です。相場は月額賃料の6ヶ月~12ヶ月分と、オフィスや住居に比べて高額になる傾向があります。これは、冷凍設備の原状回復に高額な費用がかかるリスクを貸主が考慮しているためです。保証金は契約終了時に原則返還されますが、「償却」といって、契約期間に応じて一定割合が差し引かれる(返還されない)特約が付いている場合も多いので、契約内容をよく確認する必要があります。

- 礼金: 貸主に対して支払う謝礼金で、返還されません。相場は月額賃料の1~2ヶ月分ですが、物件によっては不要な場合もあります。

- 仲介手数料: 不動産会社を介して契約した場合に支払う手数料で、一般的に月額賃料の1ヶ月分(+消費税)です。

月額費用(管理費・共益費)

賃料とは別に、毎月支払う費用です。

- 管理費・共益費: エレベーターや廊下、駐車場といった共用部分の清掃、維持管理、警備などにかかる費用です。坪単価で設定されることが多く、相場は坪あたり500円~1,500円程度です。賃料に含まれている場合(「共益費込み」と表記)と、別途請求される場合があります。

変動費用(電気代のデマンド料金)

冷凍倉庫のコストを考える上で、最も注意すべきなのが電気代です。 特に、業務用電力契約の基本料金は「デマンド料金制度」によって決まるため、その仕組みを理解しておくことが不可欠です。

- デマンド料金とは: 電力会社は、各需要家(この場合は倉庫)が過去1年間(当月と過去11ヶ月)で使用した電力のうち、30分単位での最大需要電力(デマンド値)を基準に、翌年1年間の電気の基本料金を決定します。

- 仕組み: 例えば、夏場の非常に暑い日に、冷却設備がフル稼働し、フォークリフトの充電も重なって、ある30分間に多くの電力を消費したとします。この瞬間の最大値が、その後1年間の基本料金の算定基準となってしまうのです。たとえ他の時期の電力使用量が少なくても、たった一度のピークによって高い基本料金を1年間払い続けることになります。

- 注意点: したがって、冷凍倉庫を選ぶ際には、省エネ性能の高い新しい冷却設備が導入されているか、建物の断熱性能は十分かといった点が、月々の賃料以上にトータルのランニングコストに大きく影響します。また、電気の契約主体が貸主か借主か、デマンド料金の管理をどのように行うかについても、契約前に必ず確認が必要です。

このように、冷凍倉庫のコストは単純な坪単価だけでは判断できません。初期費用から日々の電気代まで含めたトータルコストを算出し、自社の事業計画と照らし合わせることが、賢い倉庫選びの鍵となります。

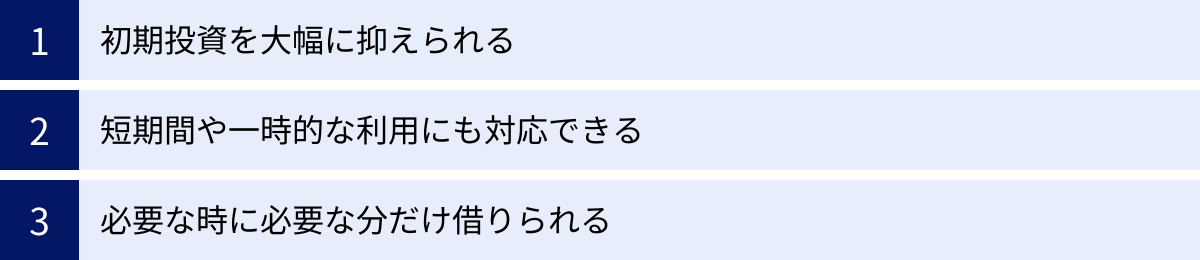

貸し冷凍倉庫を利用するメリット

自社で冷凍倉庫を建設・所有するのではなく、専門業者が提供する「貸し冷凍倉庫」を利用することには、多くのメリットがあります。特に、事業の立ち上げ期や、需要が変動しやすいビジネスモデルにおいては、その恩恵は計り知れません。ここでは、貸し冷凍倉庫を活用する主なメリットを3つの観点から解説します。

初期投資を大幅に抑えられる

貸し冷凍倉庫を利用する最大のメリットは、事業開始にあたっての莫大な初期投資を回避できることです。

自社で冷凍倉庫を建設する場合、そのコストは数千万円から、大規模なものになれば数十億円にものぼります。具体的には、以下のような費用が発生します。

- 土地取得費用: 立地条件の良い土地は高額です。

- 建築費用: 特殊な断熱構造や基礎工事が必要です。

- 設備導入費用: 高性能な冷却ユニット、冷凍機、防熱扉、温度管理システムなど、専門設備は非常に高価です。

- 設計・申請費用: 建築確認申請や倉庫業登録(必要な場合)など、各種手続きにもコストと時間がかかります。

これらの投資は、企業の財務状況に大きな負担をかけるだけでなく、一度投資してしまうと、事業計画が変更になった際に簡単に売却したり、他の用途に転用したりすることが難しいという「固定資産リスク」を抱えることになります。

一方で、貸し冷凍倉庫を利用する場合、必要な初期費用は主に保証金(敷金)や礼金、仲介手数料といった賃貸借契約に関わるものに限られます。 これらは建設費用と比較すればはるかに少額であり、企業のキャッシュフローを圧迫することなく、スピーディに事業をスタートさせることが可能です。特に、新規事業やスタートアップ企業にとって、この初期投資の抑制効果は、事業の成否を分けるほどの大きなメリットと言えるでしょう。

短期間や一時的な利用にも対応できる

ビジネスには、季節やイベントによって物量が大きく変動する「繁閑差」がつきものです。貸し冷凍倉庫は、こうした需要の波に柔軟に対応できるという強みがあります。

例えば、以下のようなケースで貸し倉庫は非常に有効です。

- 季節商品の保管: お歳暮やお中元向けのギフト商品、クリスマスケーキ、バレンタインチョコなど、特定の時期にのみ出荷が集中する商品を扱う場合、繁忙期の数ヶ月間だけ保管スペースを増やすといった利用が可能です。自社倉庫で年間の最大物量に合わせてスペースを確保しておくと、閑散期には無駄なスペースとコストが発生してしまいますが、貸し倉庫なら必要な時だけ借りることで、コストの最適化が図れます。

- キャンペーンや特売対応: 大規模なセールやキャンペーンを実施する際、一時的に在庫量を増やす必要があります。こうした短期的な在庫増加にも、スポット(短期)で利用できる貸し倉庫が対応します。最近では、1ヶ月単位だけでなく、1坪・1日単位で借りられる倉庫シェアリングサービスも登場しており、より機動的な在庫管理が実現できます。

- テストマーケティング: 新しい冷凍商品を市場に投入する際、本格的な全国展開の前に、特定のエリアでテスト販売を行いたい場合があります。このようなケースでも、小規模な冷凍倉庫を短期間借りることで、低リスクで市場の反応を見ることが可能になります。

このように、恒久的な利用だけでなく、「一時的な避難場所」として貸し倉庫を活用できることは、変化の激しい現代の市場環境において、事業の柔軟性と競争力を高める上で大きなアドバンテージとなります。

必要な時に必要な分だけ借りられる

事業は常に成長・変化するものです。貸し冷凍倉庫は、こうした事業フェーズの変化に合わせて、保管スペースを柔軟に調整できる「スケーラビリティ(拡張性)」を提供します。

- 事業拡大への対応: ビジネスが順調に成長し、取り扱い物量が増加した場合、より広い倉庫へ移転したり、別の場所に新たな倉庫を借り増したりすることが比較的容易です。自社所有の場合、増築や建て替えには多大な時間とコストがかかりますが、賃貸であれば、契約更新のタイミングや中途解約条項を利用して、事業規模に合った最適な物件へスムーズに移行できます。

- 事業縮小・拠点再編への対応: 反対に、事業戦略の見直しにより、特定のエリアから撤退したり、物流網を再編したりする場合でも、賃貸契約であれば比較的容易に拠点を整理できます。自社所有の不動産を売却するとなると、買い手を見つけるのに時間がかかったり、市況によっては希望価格で売れなかったりするリスクが伴いますが、賃貸なら契約を終了させることで、固定費を削減し、迅速に経営資源を再配分することが可能です。

- 複数拠点展開: 全国展開を目指す企業が、各エリアに物流拠点を設置する場合も、貸し倉庫は有効です。各地で物件を賃借することで、自社で土地勘のない場所でも、リスクを抑えながらスピーディに物流網を構築できます。

貸し冷凍倉庫を利用することは、物理的な「スペース」を借りるだけでなく、事業環境の変化に対応するための「柔軟性」と「時間」を手に入れることに他なりません。これにより、企業はコア業務に経営資源を集中させることができ、より持続的な成長を目指すことが可能になるのです。

貸し冷凍倉庫を利用するデメリット

貸し冷凍倉庫は初期投資を抑えられ、柔軟性が高いという大きなメリットがある一方で、もちろんデメリットも存在します。メリットとデメリットの両方を正しく理解し、自社の事業戦略と照らし合わせることで、後悔のない選択ができます。ここでは、貸し冷凍倉庫を利用する際に注意すべき2つの主なデメリットを解説します。

カスタマイズの自由度が低い

貸し冷凍倉庫を利用する際の最も大きな制約の一つが、自社の業務に合わせて倉庫内を自由にカスタマイズすることが難しいという点です。

貸し倉庫は、あくまで「既存の建物と設備を借りる」という形態です。そのため、以下のような制約が発生することがあります。

- レイアウトの制限: 倉庫内の柱の位置や数、壁の配置などは基本的に変更できません。そのため、自社が理想とするマテハン機器(マテリアルハンドリング機器:フォークリフト、コンベアなど)の動線や、保管棚(ラック)の最適なレイアウトを実現できない場合があります。これにより、作業効率が思うように上がらない、保管効率が悪いといった問題が生じる可能性があります。

- 設備の追加・変更の制約: 自社の扱う商品に特化した特殊な設備(例えば、急速凍結機や特定のガスを充填する設備など)を後から追加することは、原則として困難です。貸主の許可が必要であり、建物の構造や電気容量の問題で許可が下りないケースも少なくありません。また、許可されたとしても、設置費用は借主負担となり、退去時には自費で撤去し、元の状態に戻す「原状回復」義務を負うのが一般的です。

- 原状回復義務: 契約終了時には、借りた時の状態に戻して返却する「原状回復義務」が発生します。軽微な傷や汚れ(通常損耗)は貸主負担となることが多いですが、借主の故意・過失による損傷や、特別に許可を得て行った改造などは、借主の費用で修復しなければなりません。この原状回復の範囲については、契約時に貸主と借主の間で認識の齟齬が生まれやすいポイントであり、トラブルの原因にもなるため、契約書で明確に定めておく必要があります。

自社のオペレーションが非常に特殊で、独自の作業フローや専用設備が不可欠な場合は、既存の貸し倉庫では対応しきれない可能性があります。その場合は、オーダーメイドで倉庫を建設する「BTS型(Build to Suit)」の賃貸契約や、自社での建設を検討する必要があるでしょう。

長期利用の場合はコストが割高になる可能性

初期投資を抑えられるのが貸し倉庫の魅力ですが、視点を変えて長期間のトータルコストで比較した場合、必ずしも自社所有より安くなるとは限りません。

賃貸契約である以上、事業を継続する限り、毎月の賃料を支払い続ける必要があります。例えば、10年、20年といった長期間にわたって同じ倉庫を利用し続ける場合、その間に支払う賃料の総額は、自社で建設した場合のコストを上回ってしまう可能性があります。

- コストのシミュレーション:

- 貸し倉庫の場合の総コスト = (月額賃料 + 月額管理費 + 月額変動費) × 契約月数 + 初期費用

- 自社所有の場合の総コスト = 土地取得費 + 建築・設備費 + 維持管理費(固定資産税、修繕費、保険料など)

どちらが有利になるかの損益分岐点は、賃料水準、金利、地価、税制など、多くの要因によって変動します。そのため、自社の事業継続性や将来の物量予測を慎重に見極めた上で、長期的な視点でのコストシミュレーションを行うことが重要です。

- 資産にならない: 賃料はあくまで経費(コスト)であり、どれだけ長く支払い続けても、その不動産が自社の資産になることはありません。一方、自社で所有すれば、建物や土地は企業の資産としてバランスシートに計上され、担保としての活用も可能です。

- 賃料上昇のリスク: 契約更新の際に、周辺の相場上昇などを理由に賃料の値上げを要求されるリスクがあります。特に、需要の高いエリアでは、賃料が将来的に上昇していく可能性も考慮に入れておく必要があります。

結論として、5年未満の短期的な利用や、将来の事業規模が不透明な段階では、貸し倉庫が圧倒的に有利です。しかし、10年以上にわたって安定した物量が見込まれ、特定の場所で事業を継続する計画が明確な場合は、自社での建設・所有も選択肢として十分に検討する価値があると言えるでしょう。

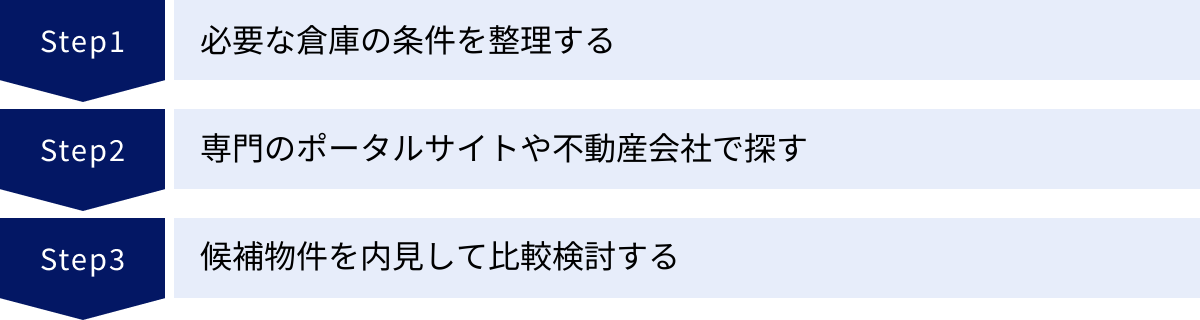

冷凍倉庫の探し方3つのステップ

自社に最適な貸し冷凍倉庫を見つけるためには、やみくもに情報を集めるのではなく、順序立てて効率的に進めることが重要です。ここでは、冷凍倉庫探しのプロセスを、大きく3つのステップに分けて具体的に解説します。

① 必要な倉庫の条件を整理する

物件探しを始める前に、まずは「自社がどのような倉庫を必要としているのか」を明確に言語化することが、最も重要な準備となります。この条件整理が曖昧なままだと、不動産会社に問い合わせても的確な提案を受けられなかったり、内見に行っても判断基準がぶれてしまったりする原因になります。

以下の項目について、社内で検討し、優先順位をつけながらリストアップしてみましょう。

【冷凍倉庫の必須条件チェックリスト】

- 希望エリア:

- 都道府県、市区町村レベルで具体的に指定します。(例:埼玉県三郷市、神奈川県厚木市など)

- 主要な配送先や、工場所在地からの距離を考慮して決定します。

- 許容できる高速ICからの所要時間(例:ICから15分以内)も決めておくと良いでしょう。

- 必要な面積(坪数):

- 現在保管している商品の物量と、将来的な増加予測から算出します。

- 「坪数」だけでなく、パレットが何枚置けるか(パレット枚数)で考えると、より具体的になります。

- 荷役スペースや事務所スペースが別途必要かどうかも検討します。

- 希望の温度帯:

- 保管する商品に合わせて、F級(-18℃以下)、C級(-10℃~-20℃)、H級(0℃~-10℃)など、必要な温度帯を明確にします。

- 複数の温度帯が必要な場合は、2温度帯対応の倉庫を探す必要があります。

- 予算:

- 支払える月額賃料の上限(坪単価と総額)を決めます。

- 保証金などの初期費用にいくらまでかけられるかも算出しておきましょう。

- 搬入出の条件:

- 使用するトラックの種類(4t、10t、トレーラーなど)と、必要なバース(トラックを接車する場所)の数を決めます。

- 高床式か低床式か、ドックレベラー(トラックの荷台と倉庫の床面の段差をなくす設備)が必要かどうかも重要な条件です。

- 利用開始希望時期:

- いつから倉庫を利用したいかを明確にします。「なるべく早く」「半年後」など、具体的な時期を設定します。

- その他の希望条件:

- 天井の高さ(有効天井高)

- 床の耐荷重(kg/㎡)

- 事務所や休憩スペースの有無

- 駐車場の必要台数

- 24時間稼働の可否

これらの条件を整理し、「絶対に譲れない条件」と「できれば満たしたい条件」に分けておくと、物件を比較検討する際に、よりスムーズな意思決定ができます。

② 専門のポータルサイトや不動産会社で探す

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しに移ります。冷凍倉庫のような特殊な物件は、一般的な住宅やオフィスの不動産サイトではほとんど見つかりません。物流不動産に特化した専門のチャネルを活用することが不可欠です。

主な探し方には、以下の2つの方法があります。

- 物流不動産専門のポータルサイトを利用する:

インターネット上には、貸し倉庫や物流施設の情報を専門に集めたポータルサイトが複数存在します。- メリット: 24時間いつでも、自分のペースで情報を探せます。エリアや面積、温度帯といった条件で絞り込み検索ができるため、相場感を掴んだり、どのような物件があるのかを大まかに把握したりするのに非常に便利です。

- デメリット: サイトに掲載されているのは公開情報のみです。好条件の物件は「非公開」で取引されることも多いため、ポータルサイトだけでは全ての情報にアクセスできるわけではありません。また、情報が更新されておらず、既に契約済みになっているケースもあります。

- 物流不動産を専門に扱う不動産会社に相談する:

CBREのようなグローバル企業から、地域に密着した専門業者まで、物流不動産を専門に扱う不動産会社に直接問い合わせる方法です。- メリット: 非公開物件や、これから市場に出てくる予定の最新情報を紹介してもらえる可能性があります。また、専門知識豊富な担当者が、整理した希望条件をヒアリングした上で、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。賃料交渉や契約条件の調整など、煩雑なプロセスを代行してくれるのも大きな利点です。

- デメリット: 担当者とのコミュニケーションが必要になります。相性や提案力は会社や担当者によって差があるため、複数の会社に相談してみるのも一つの手です。

おすすめのアプローチは、まずポータルサイトで大まかな情報収集と相場感の把握を行い、その上で信頼できそうな専門の不動産会社に相談するというハイブリッドな方法です。最初に整理した条件リストを提示することで、話がスムーズに進み、より的確な提案を受けやすくなります。

③ 候補物件を内見して比較検討する

ポータルサイトや不動産会社からいくつか候補物件の提案を受けたら、必ず現地に足を運んで内見(内覧)しましょう。図面や写真だけでは分からない、実際の使い勝手や周辺環境を確認する非常に重要なステップです。

内見では、以下の点を特に注意してチェックします。

- 実際の広さ・空間の印象: 図面で見るのと、実際にその場に立つのとでは、広さの感覚が大きく異なることがあります。天井の高さ、柱の間隔や太さなどを自分の目で確認し、想定しているラック配置や作業動線が確保できるかをシミュレーションします。

- 搬入出のしやすさ: 前面道路の広さや交通量、トラックがスムーズに出入り・転回できるかを確認します。トラックバースの高さや広さ、ドックシェルター(倉庫とトラックの隙間を塞ぎ、外気の侵入を防ぐ設備)の状態もチェックします。

- 設備の状況: 冷却ユニットのメーカー、型式、製造年を確認し、異音や振動がないかを見ます。メンテナンスが定期的に行われているか、記録を見せてもらうのも良いでしょう。壁や床の断熱材の状態、扉の気密性なども重要です。

- 周辺環境: 騒音や振動、臭いなど、周辺に自社の操業に影響を与えそうな施設がないかを確認します。また、従業員の通勤のしやすさ(最寄り駅からの距離、バス便の有無、駐車場の広さ)や、近隣にコンビニや飲食店があるかなども、働きやすさの観点からチェックしておくと良いでしょう。

複数の物件を内見した後は、あらかじめ作成しておいたチェックリストに基づいて各物件を採点・比較し、自社の要件に最も合致する物件を絞り込んでいきます。この比較検討プロセスを丁寧に行うことが、契約後のミスマッチを防ぐための鍵となります。

冷凍倉庫を探せるおすすめのポータルサイト・不動産会社5選

冷凍倉庫のような専門性の高い物件を探すには、物流不動産に特化した情報源を活用することが成功の鍵です。ここでは、豊富な物件情報や専門知識を持つ、代表的なポータルサイトや不動産会社を5つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合わせて活用しましょう。

① CBRE

CBRE(シービーアールイー)は、世界最大級の事業用不動産サービス会社です。日本国内でも、物流施設を含む商業用不動産の仲介、コンサルティング、プロパティマネジメントなど、幅広いサービスを展開しています。

- 特徴:

- 大規模・高機能な物流施設に強い: 特に、最新の設備を備えた大規模なマルチテナント型物流センター(複数の企業が入居する大型倉庫)の取り扱いが豊富です。首都圏や関西圏などの主要な物流ハブにおける大型案件を探している企業に適しています。

- グローバルなネットワークと情報力: 世界中の不動産市場に関する深い知見とデータを保有しており、市場動向の分析や将来予測に基づいた専門的なアドバイスを受けられます。外資系企業や、グローバルなサプライチェーンを構築したい企業にとって、心強いパートナーとなります。

- コンサルティング能力の高さ: 単なる物件の仲介に留まらず、企業の物流戦略に基づいた最適な不動産ソリューションを提案してくれます。物流拠点の再編や、コスト削減といった経営課題の解決に向けたコンサルティングも依頼できます。

- こんな企業におすすめ:

- 数千坪単位の大規模な冷凍倉庫を探している企業

- 最新鋭の物流施設を利用したい企業

- 専門的なコンサルティングを受けながら物件を選びたい企業

参照:CBRE公式サイト

② e-sohko(イーソーコ)

e-sohko(イーソーコ)は、日本最大級の物流不動産情報を提供するポータルサイトであり、全国の倉庫物件情報を網羅しています。物流不動産の専門家集団「イーソーコグループ」が運営しており、情報の信頼性が高いのが特徴です。

- 特徴:

- 圧倒的な情報量: 全国各地の大小様々な倉庫物件情報が掲載されており、冷凍・冷蔵倉庫の専用カテゴリも設けられています。エリアや面積、賃料などの基本的な条件に加え、「冷凍冷蔵」「高床」「平屋建て」といった細かい条件での絞り込み検索が可能です。

- 中小規模の物件も豊富: 大規模な物流センターだけでなく、中小企業が利用しやすい数百坪クラスの物件情報も多数掲載されています。

- 関連サービスとの連携: 物件探しだけでなく、倉庫の運用、3PL(サードパーティ・ロジスティクス)、マテハン機器の導入、人材派遣まで、物流に関するあらゆる相談に対応できる体制が整っています。

- こんな企業におすすめ:

- まずはWebサイトで幅広く物件情報を集め、相場観を掴みたい企業

- 中小規模の冷凍倉庫を探している企業

- 物件探しと合わせて、物流業務全般のアウトソーシングも検討している企業

参照:e-sohko公式サイト

③ 倉庫市場

倉庫市場は、株式会社ギガ・ジャパンが運営する貸し倉庫専門の検索サイトです。シンプルで分かりやすいインターフェースが特徴で、直感的に物件を探すことができます。

- 特徴:

- 検索のしやすさ: 都道府県や市区町村、路線・駅などから希望のエリアの物件を簡単に検索できます。フリーワード検索にも対応しており、「冷凍」と入力すれば関連物件を素早くリストアップできます。

- 豊富な写真と図面: 各物件ページには、外観や内観の写真、間取り図などが豊富に掲載されており、オンライン上で物件のイメージを掴みやすいです。

- 地域に密着した情報: 全国をカバーしつつも、各地域の不動産会社と連携しており、地域ごとの細かな情報にもアクセスしやすい構成になっています。

- こんな企業におすすめ:

- Webサイト上で、視覚的に分かりやすく物件を比較検討したい企業

- 特定のエリアに絞って、ピンポイントで物件を探したい企業

参照:倉庫市場公式サイト

④ LOGI-BIZ online

LOGI-BIZ onlineは、株式会社ライノス・パブリケーションズが発行する物流専門誌「LOGI-BIZ」のオンライン版です。物流業界の最新ニュースや動向を発信するメディアですが、「物流施設・倉庫情報」のコーナーで物件情報を探すこともできます。

- 特徴:

- 業界ニュースと連動した情報収集: 物流業界全体のトレンドや、新たな物流施設の開発計画といったニュースを読みながら、物件情報を探せるのが最大の特長です。市場の動向を理解した上で、物件選びを進めたい場合に非常に役立ちます。

- 新規開発物件の情報が早い: デベロッパーが新たに開発する物流施設の竣工情報などがニュースとして取り上げられるため、最新の物件情報をいち早くキャッチできる可能性があります。

- 専門誌ならではの深い視点: 物件情報だけでなく、物流業界が抱える課題や先進的な取り組みに関する記事も豊富なため、多角的な視点から自社の物流戦略を考えるきっかけになります。

- こんな企業におすすめ:

- 物件情報だけでなく、物流業界全体の最新動向も合わせて把握したい企業

- 新規に開発される最新の物流施設に興味がある企業

参照:LOGI-BIZ online公式サイト

⑤ souco

souco(ソウコ)は、倉庫の空きスペースを貸したい企業と、短期・小ロットで借りたい企業をマッチングするシェアリングサービスです。従来の賃貸借契約とは異なり、より手軽で柔軟な倉庫利用を実現します。

- 特徴:

- 短期・小ロットに対応: 「1坪・1日から」という単位で倉庫スペースを借りることができます。繁忙期の数週間だけ、特定のキャンペーン期間中だけといった、超短期のニーズに最適です。

- 手続きの簡便さ: 面倒な保証金や敷金、長期契約の縛りがなく、Web上で手続きが完結します。必要な時に必要な分だけ、スピーディに保管場所を確保できます。

- 全国の登録倉庫ネットワーク: 全国に登録されているパートナー倉庫の空きスペースを利用するため、様々なエリアで保管場所を見つけることが可能です。冷凍・冷蔵対応の倉庫も登録されています。

- こんな企業におすすめ:

- 季節波動などで一時的に保管スペースが必要になる企業

- 数パレット単位の小規模な保管ニーズがある企業

- テスト販売など、低リスクで新しい物流網を試したい企業

参照:souco公式サイト

これらのサイトや会社を複数活用し、それぞれの強みを理解した上で情報収集を進めることが、自社の要件に完全に合致する、理想の冷凍倉庫を見つけるための最も確実な方法です。

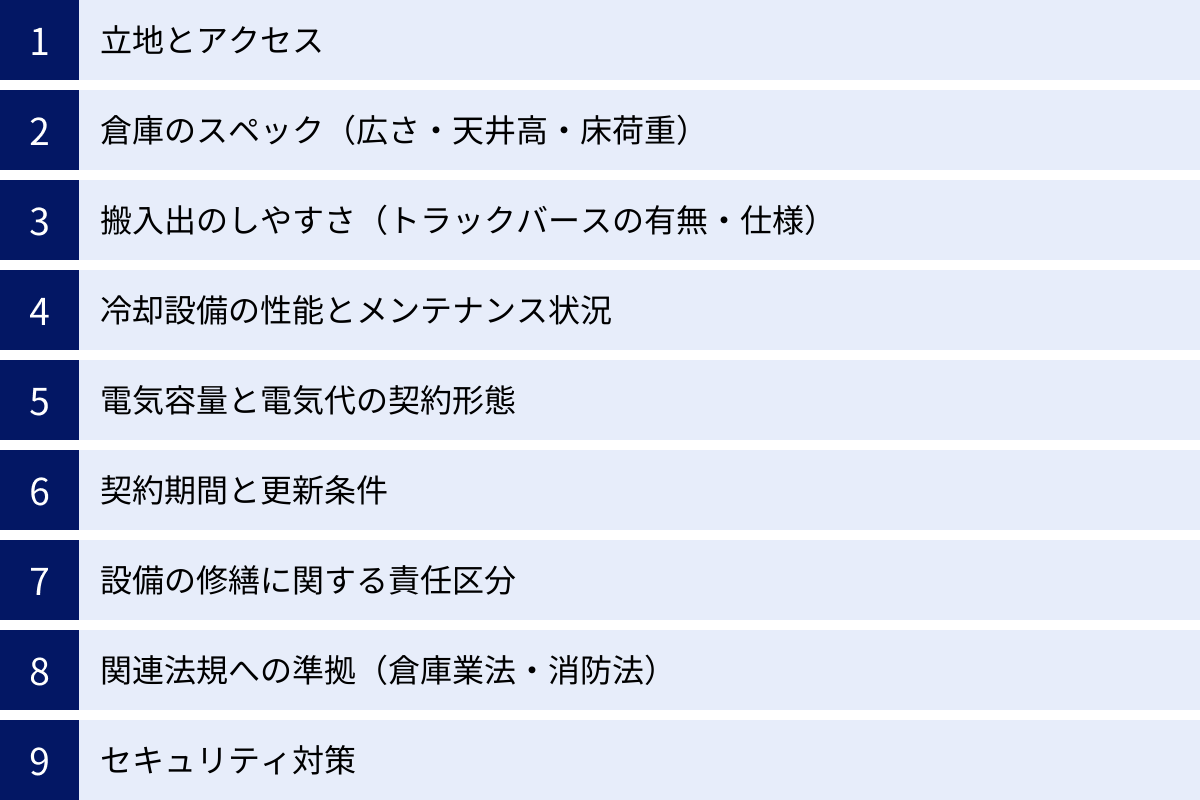

契約前に必ず確認すべき9つのチェックポイント

候補となる冷凍倉庫が見つかり、契約に向けて話が進み始めたら、最終確認として必ずチェックすべき重要項目がいくつかあります。ここで見落としがあると、契約後に「こんなはずではなかった」というトラブルに繋がりかねません。内見時や契約交渉の場で、以下の9つのポイントを一つひとつ丁寧に確認しましょう。

① 立地とアクセス

物流の効率を左右する最も基本的な要素です。

- 主要道路へのアクセス: 最寄りの高速道路インターチェンジまでの距離と所要時間は必ず確認します。ルート上に渋滞しやすい箇所はないか、時間帯による交通量の変化も考慮しましょう。配送先への主要ルートも実際に走行してみるのが理想です。

- 前面道路の状況: 倉庫の目の前の道路が、自社で利用するトラック(例:10t車、トレーラー)が安全に通行できる幅員を持っているかを確認します。大型車通行禁止などの規制がないかもチェックが必要です。

- 従業員の通勤利便性: 最寄り駅からの距離、バスの運行本数、駐車場の確保台数など、従業員がストレスなく通勤できる環境かどうかも、長期的な人材確保の観点から重要です。

② 倉庫のスペック(広さ・天井高・床荷重)

保管効率と作業の安全性に直結する項目です。

- 有効面積: 賃貸借契約書に記載される面積(契約面積)と、実際に荷物を置いたり作業したりできる「有効面積」は異なります。柱や壁、設備スペースなどを除いた実質的なスペースが、自社の要件を満たしているかを確認します。

- 有効天井高: 梁(はり)の下から床面までの高さを「有効天井高」と呼びます。この高さが、使用予定の保管ラックの高さや、荷物を積み上げる高さをクリアしているかを確認します。5.5m以上あると、比較的効率的な保管が可能です。

- 床荷重: 倉庫の床が、1㎡あたり何kgの重さに耐えられるかを示す数値です。一般的な倉庫では1.5t/㎡(1,500kg/㎡)が多いですが、重量物を扱う場合や、段積みのラックを設置する場合は、より高い床荷重(2.0t/㎡など)が求められます。フォークリフトの重量と積載物の重量を足した総重量が、床荷重を超えないように注意が必要です。

③ 搬入出のしやすさ(トラックバースの有無・仕様)

荷役作業の効率と安全性を決定づける重要な設備です。

- バースの数と形状: 同時に何台のトラックが接車できるかを確認します。1時間に何台のトラックが出入りするかをシミュレーションし、十分なバース数があるかを見極めます。また、倉庫の床面がトラックの荷台と同じ高さになっている「高床式」か、地面と同じ高さの「低床式」かを確認します。

- ドックレベラー/ドックシェルター: ドックレベラーは、トラックの荷台とバースの間の段差を解消する装置で、フォークリフトがスムーズに乗り入れできるため、荷役効率が飛躍的に向上します。ドックシェルターは、トラック後部と倉庫の開口部を密着させ、外気や雨風の侵入を防ぐ設備です。冷凍倉庫では、冷気を逃さず、外気を入れないためにドックシェルターの有無は極めて重要です。

④ 冷却設備の性能とメンテナンス状況

冷凍倉庫の心臓部であり、最もトラブルが起きやすい箇所です。

- 設備の仕様: 冷却ユニット(冷凍機)のメーカー、型番、製造年、能力(kW)を確認します。製造から年数が経っている設備は、故障リスクやエネルギー効率の低下が懸念されます。

- メンテナンス履歴: 過去の定期点検や修理の記録を見せてもらいましょう。信頼できる業者によって、適切な頻度でメンテナンスが実施されているかを確認します。

- 故障時の対応: 万が一、冷却設備が故障した場合の緊急連絡先、修理業者が到着するまでの時間、代替機の有無など、貸主側の緊急時対応フローを具体的に確認しておくことが不可欠です。

⑤ 電気容量と電気代の契約形態

ランニングコストに直結する非常に重要なポイントです。

- 電気容量: 倉庫に引き込まれている電気の最大容量(契約アンペアやkVA)が、自社で使用する冷凍機、照明、フォークリフト充電器などの総電力に見合っているかを確認します。容量が不足している場合、増設工事が必要となり、多額の費用と時間がかかります。

- 電気代の契約: 電気の契約名義が貸主か借主かを確認します。また、電気代の請求方法が、「実費精算」なのか、「固定費」や「共益費への上乗せ」なのかを明確にします。特に、基本料金がデマンド値で決まる契約の場合、その管理責任がどちらにあるのかは、後のトラブルを避けるために必ず書面で確認しましょう。

⑥ 契約期間と更新条件

事業の継続性に関わる契約の根幹です。

- 契約形態: 「普通借家契約」か「定期借家契約」かを確認します。「普通借家契約」は、借主が希望すれば原則として契約を更新できますが、「定期借家契約」は契約期間が満了すると確定的に契約が終了し、更新は保証されません。長期的な利用を考えている場合は、普通借家契約が望ましいです。

- 契約期間と中途解約: 契約期間が何年か、更新料は発生するかを確認します。また、契約期間の途中で解約する場合のペナルティ(違約金の額や解約予告期間)についても、「中途解約条項」をよく読んで理解しておく必要があります。

⑦ 設備の修繕に関する責任区分

予期せぬ出費を避けるために、必ず明確にすべき項目です。

- 修繕義務の範囲: 経年劣化による冷却設備や建具(扉など)の故障が発生した場合、その修繕費用を貸主と借主のどちらが負担するのかを契約書で明確に確認します。一般的には、大規模な修繕や経年劣化によるものは貸主負担、借主の通常の使用方法に起因する小規模な修繕は借主負担となることが多いですが、この区分は物件や契約内容によって異なります。特に高額な修理費が発生しがちな冷凍機については、責任の所在をはっきりさせておくことが極めて重要です。

⑧ 関連法規への準拠(倉庫業法・消防法)

コンプライアンスに関わる、見過ごせないポイントです。

- 倉庫業法: 他人の物品を預かる「営業倉庫」として利用する場合は、その物件が倉庫業法の基準を満たし、登録されているかを確認します。

- 消防法: 建物の規模や用途に応じたスプリンクラー設備、自動火災報知設備、消火器などが正しく設置され、定期的に点検されているかを確認します。消防署の査察で指摘を受けると、改善命令が出され、営業に支障をきたす可能性があります。

⑨ セキュリティ対策

大切な商品を盗難やいたずらから守るための対策です。

- 防犯設備: 防犯カメラの設置場所と台数、録画期間を確認します。夜間や休日のセキュリティは機械警備システム(警備会社と契約)が導入されているか、人の巡回があるのかを確認しましょう。

- 入退室管理: 誰がいつ倉庫に出入りしたかを記録するシステム(カードキー、指紋認証など)が導入されているかを確認します。部外者の侵入を防ぎ、内部不正を抑止する効果があります。

これらの9つのポイントを網羅したチェックリストを作成し、内見や契約交渉の場に持参することをおすすめします。 疑問点はその場で解消し、全ての条件に納得した上で契約に臨むことが、安心して事業を運営するための鉄則です。

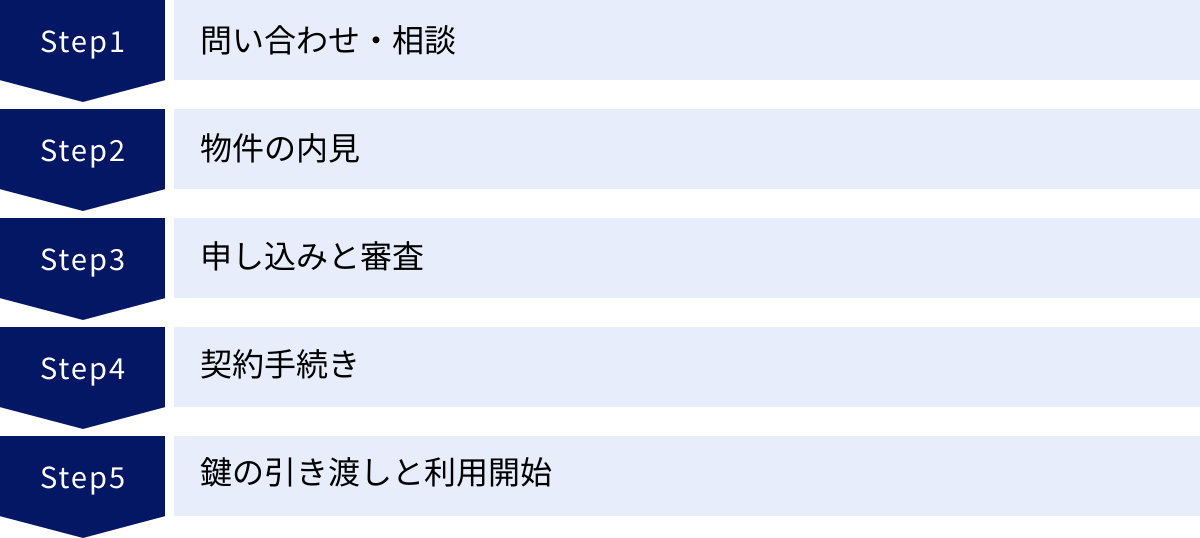

冷凍倉庫の契約から利用開始までの流れ

理想の冷凍倉庫を見つけ、契約条件にも合意できたら、いよいよ契約手続きに進みます。ここでは、問い合わせから実際に倉庫の利用を開始するまでの一般的な流れを、5つのステップに分けて解説します。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

問い合わせ・相談

最初のステップは、不動産会社やポータルサイトへの問い合わせです。

- アクション: Webサイトのフォームや電話で、興味のある物件について問い合わせます。この時、事前に整理しておいた「必要な倉庫の条件リスト」を伝えると、話がスムーズに進みます。

- ポイント: 1つの物件に絞らず、複数の候補物件について同時に問い合わせることで、比較検討がしやすくなります。不動産会社に相談する場合は、物件探しの依頼として、希望条件を詳細に伝えます。担当者から、公開物件だけでなく非公開物件の提案を受けられることもあります。

物件の内見

提案された物件の中から、有望なものをいくつか絞り込み、現地を訪れて内見します。

- アクション: 不動産会社の担当者と日程を調整し、物件の所有者(オーナー)や管理会社の立ち会いのもと、倉庫の内部や周辺環境を確認します。

- ポイント: 「契約前に必ず確認すべき9つのチェックポイント」で挙げた項目を網羅した自作のチェックリストを持参し、一つひとつ確認しながら見て回ります。メジャーを持参して実際の寸法を測ったり、写真を撮ったりして記録を残しましょう。疑問点はその場で担当者やオーナーに質問し、曖昧な点を残さないようにします。

申し込みと審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、入居の意思を示すために「入居申込書」を提出します。

- アクション: 不動産会社から渡される所定の申込書に、会社情報(名称、所在地、代表者名など)、連帯保証人の情報、事業内容などを記入し、必要書類(会社謄本、決算書など)を添えて提出します。

- ポイント: 申込書の提出をもって、貸主(オーナー)による入居審査が開始されます。審査では、企業の財務状況や事業の継続性、社会的信用度などがチェックされます。 決算内容によっては、保証会社の利用を求められたり、保証金を多めに積むことを条件とされたりする場合があります。審査には通常、数日から1週間程度の時間がかかります。

契約手続き

無事に審査を通過したら、賃貸借契約の締結手続きに進みます。これは最も重要なステップであり、慎重に行う必要があります。

- アクション:

- 重要事項説明: 宅地建物取引士から、契約内容に関する重要な事項(物件の概要、契約期間、賃料、禁止事項、解約条件など)について、書面(重要事項説明書)を用いて説明を受けます。

- 契約書の読み合わせと調印: 重要事項説明の内容に同意したら、次に賃貸借契約書の内容を確認します。全ての条文に目を通し、不明な点や不利な条項がないかを最終チェックします。問題がなければ、契約書に署名・捺印します。

- 初期費用の支払い: 契約書に記載された期日までに、保証金、礼金、前払賃料、仲介手数料などの初期費用を、指定された口座に振り込みます。

- ポイント: 契約書は法的な効力を持つ非常に重要な書類です。 専門用語が多くて難解な部分もありますが、分からないことは遠慮なく質問し、完全に納得した上で調印してください。特に、修繕の責任範囲、原状回復の範囲、中途解約に関する条項は、後のトラブルを防ぐためにも熟読が必要です。

鍵の引き渡しと利用開始

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、いよいよ倉庫の鍵が引き渡され、利用を開始できます。

- アクション: 不動産会社や貸主から倉庫の鍵を受け取ります。鍵の受け渡し日(=契約開始日)から、賃料が発生します。

- ポイント: 利用開始前に、貸主立ち会いのもとで倉庫の現状を確認(現況確認)し、既存の傷や汚れなどを写真に撮って記録しておくことをお勧めします。これにより、退去時の原状回復をめぐるトラブルを防ぐことができます。また、電気、水道などのライフラインの使用開始手続きも忘れずに行いましょう。

以上の流れを経て、晴れて冷凍倉庫の利用がスタートします。各ステップで必要な準備を怠らず、丁寧に進めていくことが、円滑な拠点開設に繋がります。

冷凍倉庫に関するよくある質問

最後に、冷凍倉庫を探している方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の疑問や不安を解消するためにお役立てください。

短期間でもレンタルできますか?

はい、短期間でのレンタルも可能です。

従来の冷凍倉庫の賃貸借契約は、2年以上の普通借家契約が主流でしたが、近年の多様なニーズに応えるため、より柔軟な契約形態が増えています。

- 短期契約: 物件によっては、1ヶ月単位や3ヶ月、半年といった期間での短期契約を結べる場合があります。ただし、長期契約に比べて坪単価が割高に設定されることが一般的です。お中元やお歳暮の時期だけのスポット利用や、急な在庫増への対応などで活用されています。

- 倉庫シェアリングサービス: 「souco」のような倉庫シェアリングサービスを利用すれば、1坪・1日単位といった、さらに短い期間と小さなスペースからレンタルすることが可能です。保証金や敷金も不要で、Web上で手軽に契約できるため、機動的な在庫保管に適しています。

ただし、全ての冷凍倉庫が短期利用に対応しているわけではありません。短期利用を希望する場合は、その旨を不動産会社に明確に伝え、対応可能な物件を紹介してもらう必要があります。

個人でも借りることはできますか?

条件付きで可能ですが、法人契約が一般的です。

貸し倉庫、特に規模の大きい冷凍倉庫の契約は、事業としての利用が前提となるため、貸主は安定した賃料支払いを期待できる法人との契約を優先する傾向が強いです。

- 個人事業主の場合: 個人事業主として事業を営んでおり、確定申告書などで事業の実態や収益状況を証明できれば、審査の上で契約できる可能性は十分にあります。この場合、代表者個人が連帯保証人になることを求められるのが一般的です。

- 全くの個人の場合: 事業目的ではなく、個人的な物品(例えば、趣味で釣った魚を大量に保管したいなど)のために借りたいというケースは、貸主から敬遠されることが多く、契約は難しいのが実情です。

- シェアリングサービスの活用: このような場合でも、倉庫シェアリングサービスであれば、個人名義での利用登録が可能な場合があります。小規模な保管であれば、こちらを検討するのが現実的な選択肢となります。

結論として、個人事業主であれば交渉の余地はありますが、貸主からの信用を得るために、事業計画書や収支計画書などを準備しておくと、審査がスムーズに進む可能性があります。

倉庫業の登録は必要ですか?

ケースバイケースですが、自社の荷物だけを保管する場合は不要です。

倉庫業の登録が必要かどうかは、「誰の荷物を預かるか」によって決まります。これは倉庫業法で定められており、非常に重要なポイントです。

- 倉庫業登録が不要なケース(自家用倉庫としての利用):

借りた冷凍倉庫を、自社で仕入れた商品や製造した製品など、自社の所有物のみを保管するために利用する場合は、「自家用倉庫」の扱いとなり、倉庫業の登録は必要ありません。多くの企業がこの形態で貸し倉庫を利用しています。 - 倉庫業登録が必要なケース(営業倉庫としての利用):

借りた冷凍倉庫を利用して、他の会社(荷主)から物品を預かり、保管料を受け取るビジネスを行う場合は、「営業倉庫」にあたります。この場合、倉庫を借りた事業者自身が、その施設について国土交通大臣の行う「倉庫業登録」を受ける必要があります。登録には、施設の設備基準や倉庫管理主任者の選任など、厳しい要件をクリアしなければなりません。

要するに、他社のお金をもらって荷物を預かるのであれば登録が必要、自社の荷物を置くだけなら不要と覚えておくと良いでしょう。もし、将来的に3PL事業(他社の物流業務を代行するサービス)などを展開する可能性がある場合は、その物件が営業倉庫としての登録基準を満たしているかどうかも、契約前に確認しておくことが賢明です。