食品のEC需要拡大やグローバル化に伴い、厳格な温度管理が求められる商品の保管・輸送、いわゆる「コールドチェーン」の重要性が高まっています。その中核を担うのが、商品を最適な温度で保管する冷蔵倉庫です。自社で建設するには莫大な初期投資と専門知識が必要となるため、多くの事業者がレンタルサービスを活用しています。

しかし、いざ冷蔵倉庫をレンタルしようとしても、「料金相場はどのくらい?」「どんな料金体系があるの?」「どの会社を選べばいいかわからない」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。料金体系は複雑で、立地や温度帯、契約形態によって大きく変動するため、自社のニーズに合わない倉庫を選んでしまうと、コストが想定以上にかさんだり、商品の品質を損なったりするリスクがあります。

この記事では、冷蔵倉庫のレンタルを検討している事業者様に向けて、以下の内容を網羅的に解説します。

- 冷蔵倉庫の基本的な役割と種類

- レンタル利用のメリット・デメリット

- 詳細な料金相場と複雑な料金体系の仕組み

- 失敗しないためのレンタル会社の選び方

- 契約前に必ず確認すべき注意点

この記事を最後まで読めば、冷蔵倉庫レンタルの全体像を深く理解し、自社の事業に最適なパートナーを見つけるための具体的な知識と判断基準を身につけることができます。

目次

冷蔵倉庫とは?

冷蔵倉庫とは、その名の通り、商品を低温で保管するための専門的な倉庫を指します。法律(倉庫業法)上では、「10℃以下で貨物を保管する倉庫」と定義されており、常温での保管が難しい商品の品質や鮮度を維持するために不可欠な社会インフラです。

常温倉庫が主に温度管理を必要としない雑貨やアパレル、加工食品などを扱うのに対し、冷蔵倉庫は温度変化に非常にデリケートな商品を専門に取り扱います。具体的には、以下のような商品が保管されています。

- 食品: 生鮮食品(野菜、果物、鮮魚、精肉)、乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)、冷凍食品、アイスクリーム、惣菜、弁当、飲料など。

- 医薬品: ワクチンや特定の医薬品など、厳格な温度管理が必要なもの。

- 化学製品: 定温保管が求められる特定の化学薬品や素材。

- 植物: 生花や球根など。

冷蔵倉庫の最も重要な役割は、設定された温度帯を24時間365日、安定的に維持することです。わずかな温度変化でも商品の劣化や腐敗につながるため、高性能な冷却設備や断熱構造はもちろん、停電に備えた自家発電装置、温度異常を即座に検知する監視システムなど、高度な設備が備わっています。

また、単に冷やすだけでなく、徹底した衛生管理も求められます。特に食品を扱う倉庫では、食中毒などを防ぐためにHACCP(ハサップ)などの衛生管理手法に基づいた管理体制が敷かれていることが多く、倉庫内の清掃や防虫・防鼠対策が厳格に行われています。

近年、ライフスタイルの変化やテクノロジーの進化に伴い、冷蔵倉庫の重要性はますます高まっています。例えば、インターネット通販(EC)の普及により、消費者が冷凍・冷蔵食品をオンラインで購入する機会が急増しました。これにより、BtoC向けの小口多頻度な出荷に対応できる冷蔵倉庫の需要が拡大しています。

さらに、食の安全性に対する意識の高まりや、生産地から消費地まで一貫して低温を保つ「コールドチェーン」のグローバルな進展も、冷蔵倉庫の役割を押し上げています。高品質な日本の食品を海外へ輸出する際や、海外からデリケートな食材を輸入する際にも、冷蔵倉庫は欠かせない中継地点となります。

このように、冷蔵倉庫は単なる「冷えた箱」ではなく、私たちの食生活や健康を支え、企業の経済活動を円滑にするための高度な機能とノウハウが凝縮された専門施設なのです。事業者が自社の商品の品質を守り、競争力を維持するためには、この冷蔵倉庫の機能をいかにうまく活用するかが重要な鍵となります。

冷蔵倉庫をレンタルする3つのメリット

自社で冷蔵倉庫を建設・保有するのではなく、レンタル(賃貸借契約や寄託契約)を選択することには、特に事業の立ち上げ期や成長期の企業にとって多くのメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 初期投資を大幅に抑えられる

冷蔵倉庫をレンタルする最大のメリットは、事業開始にあたっての莫大な初期投資を回避できる点です。

自社で冷蔵倉庫を建設する場合、そのコストは数億円から、規模によっては数十億円にものぼります。具体的には、以下のような費用が発生します。

- 土地取得費: 倉庫を建設するための土地を購入する費用。立地によっては最も大きなコスト要因となります。

- 建設費: 断熱性能の高い壁や床、特殊な扉など、冷蔵倉庫専用の建物を建設する費用。

- 設備投資費: 冷却ユニット、冷凍機、コンプレッサーといった心臓部となる冷却設備、温度管理システム、停電時の自家発電装置など、高額な専門設備の導入費用。

- 許認可取得費: 倉庫業法に基づく登録や、関連法規(食品衛生法、建築基準法など)をクリアするための申請・手続き費用。

これらの費用を自己資金や融資でまかなうことは、特にスタートアップや中小企業にとっては非常に大きな負担となり、経営の柔軟性を著しく損なうリスクがあります。

一方で、レンタルであれば、これらの初期投資は一切不要です。必要なのは、契約時の保証金(敷金)や初月の利用料金のみ。事業者は、本来であれば倉庫建設に投じるはずだった資金を、商品開発やマーケティング、人材採用といった、事業の成長に直結するコア業務に集中投下できます。これにより、スピーディーな事業展開と健全なキャッシュフローの維持が可能になるのです。財務的なリスクを最小限に抑えながら、必要な時に必要な規模の物流インフラを確保できる点は、レンタルならではの大きな魅力と言えるでしょう。

② 需要の変動に合わせて柔軟に利用できる

第二のメリットは、ビジネスの状況や季節的な需要の波に合わせて、保管スペースや利用期間を柔軟に調整できることです。

多くの業界、特に食品業界では、需要が年間を通じて一定であることは稀です。

- 季節性商品: クリスマスケーキ、おせち料理、バレンタインチョコ、お中元・お歳暮ギフト、夏場のアイスクリームや飲料など、特定の時期に需要が集中する商品。

- イベント・キャンペーン: 新商品発売キャンペーンや特売セールなど、一時的に物量が急増するケース。

- 事業の成長段階: 事業が拡大するにつれて、必要な保管スペースも増加していく。

自社で倉庫を保有している場合、こうした需要の変動に対応するのは容易ではありません。需要のピーク時に合わせて大きな倉庫を建ててしまうと、閑散期には広大な空きスペースが生まれ、光熱費やメンテナンス費といった固定費が経営を圧迫します。逆に、平均的な物量に合わせて倉庫を建てると、繁忙期にはスペースが足りなくなり、販売機会を逃す「機会損失」につながる恐れがあります。

レンタル倉庫、特に物量に応じて料金が決まる「寄託契約」を活用すれば、こうした問題を解決できます。繁忙期には契約スペースを一時的に増やしたり、スポットで別の倉庫を追加利用したりすることが可能です。逆に閑散期には、契約内容を見直して保管量を減らし、コストを最適化できます。

このように、需要の波に乗りながら、コストの無駄を最小限に抑える「アジリティ(俊敏性)」の高い物流体制を構築できるのが、レンタルの大きな強みです。固定資産を持たないことで、市場の変化に素早く対応し、常に最適なコストで事業を運営できるのです。

③ 専門的な管理や知識が不要になる

三つ目のメリットは、冷蔵倉庫の運用に不可欠な専門的な管理業務やノウハウを、倉庫会社に一任できる点です。

冷蔵倉庫の運用は、単に温度を管理するだけではありません。その裏側には、非常に高度で多岐にわたる専門業務が存在します。

- 厳格な温度管理: 24時間体制での温度監視、逸脱時の緊急対応、定期的な設備メンテナンス。

- 高度な衛生管理: HACCPなどに準拠した清掃・消毒スケジュールの策定と実施、防虫・防鼠対策、作業員の衛生教育。

- 法令遵守: 倉庫業法、食品衛生法などの関連法規を遵守した運用体制の構築と維持。

- 労務管理: 荷役作業員や倉庫管理スタッフの採用、教育、シフト管理。特に低温環境での作業は身体への負担も大きく、専門的な安全管理が求められます。

- 在庫管理: 正確な在庫数を維持するためのWMS(倉庫管理システム)の運用や棚卸作業。

これらの業務をすべて自社で行うには、専門知識を持つ人材の確保や育成、管理体制の構築に多大な時間とコストがかかります。

レンタル倉庫、特に商品の保管から入出庫までを委託する「寄タック契約」を利用すれば、これらの複雑で専門的な業務をすべてプロフェッショナルである倉庫会社にアウトソーシングできます。事業者は、物流管理というノンコア業務から解放され、自社の強みである商品開発、販売戦略、顧客対応といったコア業務に経営資源を集中させることが可能になります。

結果として、業務効率が向上し、より質の高いサービスを顧客に提供できるようになります。専門家に任せることで、自社で運用するよりも高いレベルの品質管理や安全管理が実現できるケースも少なくありません。

冷蔵倉庫をレンタルする2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、冷蔵倉庫のレンタルには注意すべきデメリットも存在します。メリットとデメリットの両方を理解し、自社の状況と照らし合わせて最適な選択をすることが重要です。

① 長期利用すると割高になる可能性がある

レンタル利用の最も大きなデメリットは、長期間にわたって利用し続ける場合、総支払額が自社で倉庫を建設・保有するコストを上回ってしまう可能性があることです。

レンタル料金には、倉庫会社の土地・建物・設備の減価償却費、人件費、光熱費、管理費、そして利益が含まれています。そのため、月々の支払いは手軽に見えても、それが5年、10年、20年と積み重なっていくと、かなりの金額になります。

一方、自社保有の場合は、初期に莫大な投資が必要ですが、建設後はローン返済や減価償却が主なコストとなり、長期的には月々のランニングコスト(光熱費、メンテナンス費、人件費など)はレンタル料よりも低く抑えられる可能性があります。ある一定の期間を超えると、レンタル料の総額が自社保有の総コストを上回る「損益分岐点」が存在します。

この損益分岐点は、事業の規模や物量の安定性によって大きく異なります。

- 物量が安定しており、今後10年以上にわたって事業を継続する確実な見通しがある場合: 自社保有の方が、トータルコストで有利になる可能性があります。

- 事業の先行きが不透明、物量の変動が激しい、あるいは数年単位のプロジェクトで利用したい場合: 初期投資がなく、いつでも撤退・縮小できるレンタルの方がリスクが低く、合理的です。

したがって、冷蔵倉庫の利用を検討する際には、短期的な視点だけでなく、5年後、10年後を見据えた長期的な事業計画と照らし合わせ、コストシミュレーションを行うことが極めて重要です。単純に月々の料金だけで判断するのではなく、自社の事業フェーズに合った選択を冷静に判断する必要があります。

② 倉庫のカスタマイズ性が低い

二つ目のデメリットは、自社の独自の商品やオペレーションに合わせた倉庫のカスタマイズが難しい点です。

レンタル倉庫は、基本的に倉庫会社が設計した標準的なレイアウトや設備を、複数の荷主で共有(あるいは専有)して利用する形態です。そのため、自社の都合に合わせて以下のような特別なカスタマイズを行うことには制約があります。

- 特殊な保管棚の設置: 商品の形状や荷姿に最適化された独自の棚やラックを設置したい場合、許可されないことがあります。

- 独自の作業動線の確保: 自社独自のピッキングフローや検品プロセスに合わせたレイアウト変更は、基本的に困難です。

- 専用の機械やシステムの導入: 自社開発の在庫管理システムや、特殊なマテハン機器(マテリアルハンドリング機器)を持ち込んで利用することは、セキュリティや他の荷主との兼ね合いから制限されることが多いです。

- 特定の流通加工: 大規模な加工ラインを倉庫内に設置するなど、建物の構造に関わるような変更はほぼ不可能です。

もちろん、倉庫会社によっては、ある程度のカスタマイズに柔軟に対応してくれる場合や、特定の荷主専用の倉庫(専用センター)を構築するサービスを提供していることもあります。しかし、一般的なレンタル契約の範囲内では、基本的に「既存の設備やルールに合わせて自社のオペレーションを最適化する」というアプローチが求められます。

もし、自社の商品が非常に特殊で、汎用的な設備では品質管理や作業効率が著しく低下する場合や、物流オペレーションそのものが競争力の源泉である場合は、レンタルのカスタマイズ性の低さが大きな足かせとなる可能性があります。このようなケースでは、コストがかかっても自社の要件を100%満たせる自社保有型倉庫や、オーダーメイドで構築するBTS型倉庫(Build to Suit)などを検討する必要があるでしょう。

冷蔵倉庫レンタルの料金相場

冷蔵倉庫のレンタル料金は、常温倉庫と比較して高額になる傾向があります。これは、高度な冷却設備や断熱構造、24時間体制での温度管理にかかる莫大な電気代、専門的な管理体制の維持コストなどが価格に反映されるためです。

料金相場は、立地、温度帯、契約形態、荷物の量や種類など、様々な要因によって大きく変動するため、一概に「いくら」と断定することは困難です。しかし、一般的な目安を知っておくことは、見積もりを比較検討する上で非常に重要です。

ここでは、代表的な契約形態である「坪貸し契約」と「寄託契約」における料金相場を解説します。以下の金額はあくまで一般的な目安であり、実際の料金は個別の見積もりで必ず確認してください。

| 契約形態 | 温度帯 | 料金相場の目安(月額) |

|---|---|---|

| 坪貸し契約 | C級(チルド) | 首都圏: 8,000円~15,000円/坪 地方: 5,000円~10,000円/坪 |

| F級(フローズン) | 首都圏: 10,000円~20,000円/坪 地方: 7,000円~15,000円/坪 |

|

| 寄託契約 | – | 保管料のほか、入出庫料、荷役料などが別途発生するため、単純な坪単価での比較は困難。物量や作業内容に応じて大きく変動する。 |

坪貸し契約(賃貸借)の場合

スペース(坪単位)を借りるこの契約形態では、立地と温度帯が料金を決定する最も大きな要因となります。

- 立地: 高速道路のインターチェンジに近い、都心部へのアクセスが良いといった利便性の高い首都圏や大都市圏では坪単価が高くなります。一方、地方都市や郊外では比較的安価になる傾向があります。

- 温度帯: より低い温度を維持する必要があるフローズン(F級)は、チルド(C級)に比べて冷却にかかる電気代や設備コストが高くなるため、坪単価も高めに設定されています。特に-30℃以下の超低温倉庫はさらに高額になります。

寄託契約の場合

商品の保管から管理までを委託するこの契約形態では、料金体系が変動費中心となり、より複雑になります。料金は「保管料」「荷役料」など複数の項目で構成され、保管する商品の量、入出庫の頻度、付帯作業の内容によって総額が大きく変わります。

例えば、同じ100ケースの商品を1ヶ月保管する場合でも、

- A社: 1ヶ月間まったく動かさず、月末に一括で出庫する。

- B社: 毎日10ケースずつ入庫し、毎日5ケースずつ様々な宛先に出庫する。

といったケースでは、B社の方が圧倒的に入出庫作業や事務処理が多くなるため、総額の料金は高くなります。

このように、寄託契約では単純な保管スペースの単価だけでなく、自社の物流オペレーション全体を考慮してコストをシミュレーションする必要があります。複数の会社から見積もりを取り、料金の内訳を詳細に比較検討することが不可欠です。

冷蔵倉庫のレンタル料金体系

冷蔵倉庫のレンタル契約には、大きく分けて「坪貸し契約」と「寄託契約」の2つの料金体系が存在します。どちらの契約形態が自社に適しているかは、物量、オペレーション内容、自社の人員体制などによって異なります。それぞれの特徴を正しく理解し、自社のビジネスモデルに合った選択をしましょう。

固定費で計算される「坪貸し契約」

「坪貸し契約」は、法的には「倉庫賃貸借契約」と呼ばれるものです。これは、冷蔵倉庫内の特定の区画(スペース)を、月額いくらという固定料金で借りる契約形態です。オフィスや住居の賃貸借契約と似たイメージで、決められたスペースを契約期間中、自社で専有して利用する権利を得ます。

坪貸し契約の主な特徴

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 料金体系 | 固定費。毎月「坪単価 × 契約坪数」で計算される家賃が発生。物量の増減に関わらず料金は一定。 |

| 管理・作業 | 原則として借主(自社)が行う。商品の搬入・搬出、在庫管理、棚卸しなどの作業は自社のスタッフで行うか、別途荷役会社に委託する必要がある。 |

| 責任の所在 | 保管している商品に対する管理責任は、原則として借主(自社)が負う。盗難や品質劣化などのリスクは自社で管理・対応する必要がある。 |

メリット

- スペースの自由度が高い: 契約したスペース内であれば、自社のルールで自由に棚を配置したり、作業スペースを確保したりできます。

- コストの予測が容易: 毎月の支払額が固定されているため、予算管理がしやすいです。

- 物量が多いと割安に: スペースを効率的に活用し、保管密度を高めれば、1商品あたりの保管コストを低く抑えることができます。物量が多く、スペースを常に満杯近くで使える事業者にとってはコストメリットが大きくなります。

デメリット

- 管理・作業の手間とコスト: 自社で荷役スタッフを雇用・教育したり、WMS(倉庫管理システム)を導入したりする必要があり、家賃以外のコストと手間がかかります。

- 物量が少ないと割高に: 物量が少なく、スペースに空きが多い状態でも固定費は満額発生するため、コスト効率が悪くなります。

- 専門ノウハウが必要: 冷蔵倉庫内での適切な在庫管理や作業員の安全管理など、専門的なノウハウが求められます。

坪貸し契約が向いている事業者

- 物量が多く、年間を通じて安定している。

- 自社で荷役スタッフやフォークリフトを保有している。

- 自社のオペレーションに合わせた自由な倉庫レイアウトを構築したい。

変動費で計算される「寄託契約」

「寄託契約」は、倉庫業法に基づく契約形態で、単にスペースを借りるのではなく、商品の保管そのものを倉庫会社に委託するサービス契約です。倉庫会社は、善良な管理者として商品を預かり、保管・管理する責任を負います。

寄託契約の主な特徴

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 料金体系 | 変動費。保管料(在庫量や期間に応じて変動)、入出庫料、荷役料など、作業の実績に応じて料金が計算される。 |

| 管理・作業 | 原則として倉庫会社が行う。商品の入出庫、在庫管理、温度管理、衛生管理など、倉庫内オペレーションのすべてを委託する。 |

| 責任の所在 | 保管している商品に対する管理責任は、原則として倉庫会社が負う(ただし、契約内容による)。火災や事故などで商品に損害が出た場合、倉庫会社が賠償責任を負うことが多い。 |

メリット

- 物流業務をアウトソースできる: 専門的な管理業務をすべてプロに任せられるため、自社はコア業務に集中できます。

- 物量の変動に柔軟に対応: 保管料や作業料は物量や作業量に応じた従量課金制のため、需要の波に合わせてコストを最適化できます。閑散期に無駄なコストが発生しません。

- 専門知識が不要: 自社で専門スタッフを抱える必要がなく、高度な品質管理や在庫管理が実現できます。

デメリット

- 料金体系が複雑: 料金項目が多く、計算方法も独特(三期制など)なため、コストの全体像が掴みにくく、見積もりの比較が難しい場合があります。

- カスタマイズ性が低い: 倉庫のレイアウトや作業手順は倉庫会社の標準ルールに従う必要があり、自由度は低くなります。

- 物量が多いと割高になる可能性: 坪貸しに比べて単価は高めに設定されているため、物量が多くオペレーションが単純な場合、坪貸しよりもトータルコストが高くなることがあります。

寄託契約が向いている事業者

- 物量の季節変動が激しい。

- EC事業者など、小口多頻度の入出庫が多い。

- 物流に関する専門知識やリソースがなく、コア業務に集中したい。

- 事業の立ち上げ期で、初期投資や固定費を抑えたい。

レンタル料金の詳しい内訳

寄託契約を選択した場合、毎月の請求書には複数の料金項目が記載されます。見積もりを正しく理解し、他社と比較するためには、それぞれの項目がどのような作業やサービスに対する費用なのかを把握しておくことが重要です。ここでは、寄託契約における一般的な料金の内訳を詳しく解説します。

保管料

保管料は、商品を倉庫に預けている期間に応じて発生する基本的な費用で、倉庫レンタル料金の根幹をなす部分です。いわば「商品の家賃」のようなものです。料金は、保管する商品の量(個数、重量、容積、パレット数など)と保管期間によって決まります。計算方法は倉庫会社によって異なりますが、「三期制」という独特な方法が採用されることが多いです(詳しくは後述)。温度帯が低いほど、また商品の価値が高いほど、保管料の単価は高くなる傾向があります。

荷役料

荷役(にやく)料は、倉庫内で商品を物理的に動かす作業全般にかかる費用です。これには以下のような作業が含まれます。

- トラックから商品を降ろす「荷下ろし(デバンニング)」

- 商品をトラックに積み込む「積み込み(バンニング)」

- 倉庫内の指定されたロケーション(棚)へ商品を格納する「棚入れ」

- 出庫指示のあった商品を棚から取り出す「ピッキング」

- フォークリフトやハンドリフトを使用した倉庫内での移動作業

荷役料は、作業の発生都度、取り扱う商品の重量(kgあたりいくら)や個数(ケースあたりいくら)を基準に計算されるのが一般的です。入出庫の頻度が高いほど、この荷役料の割合が大きくなります。

入庫料・出庫料

入庫料・出庫料は、商品の入庫時および出庫時に発生する事務手数料や検品作業に対する費用です。荷役料と混同されがちですが、荷役料が「物理的な移動」に対する費用であるのに対し、こちらは「手続きと確認」に対する費用と考えると分かりやすいでしょう。

- 入庫料: 商品が倉庫に到着した際に、伝票と実際の商品が合っているか(品番、数量、状態など)を確認する「検品作業」や、倉庫管理システム(WMS)に在庫データを登録する作業などにかかる費用。

- 出庫料: 出荷指示書に基づいて商品をピッキングし、出荷前に数量や状態を最終確認する作業や、配送伝票を発行する作業などにかかる費用。

これも、入庫・出庫の都度、ケース単位や伝票単位で課金されます。

デバンニング料

デバンニング料は、海上コンテナから荷物を取り出す作業に特化した費用です。海外から輸入した商品を冷蔵倉庫に保管する場合などに発生します。コンテナ内の荷物は、パレットに積まれている場合と、段ボールケースなどが直接積み上げられている(手積み)場合があります。特に手積みのコンテナは、作業員が一つひとつ手作業で荷物を降ろすため、時間と労力がかかり、デバンニング料も高額になる傾向があります。コンテナのサイズ(20フィート、40フィート)や荷物の状態によって料金が設定されます。

事務管理費

事務管理費は、在庫管理や請求書発行など、日々の管理業務にかかる固定費用です。月額固定で請求されることが多く、「システム利用料」「業務管理料」といった名称で記載されることもあります。これには、WMS(倉庫管理システム)の利用料や、定期的な在庫報告書の作成、電話やメールでの問い合わせ対応などの費用が含まれます。事業規模や管理の手間に応じて金額が設定されます。

オプションサービス費用

上記の基本料金に加えて、荷主の要望に応じて提供される付帯サービス(流通加工)に対する費用です。これらを活用することで、物流センターを単なる保管場所ではなく、付加価値を生み出す拠点として機能させることができます。

- ラベル貼り: 商品への値札、品質表示ラベル、キャンペーンシールなどの貼り付け。

- 検品・検針: アパレル製品の検針作業や、商品の詳細な品質チェック。

- 梱包・アソート: ギフト用のラッピング、複数商品を組み合わせたセット組(アソート)作業。

- シュリンク包装: 商品を保護フィルムで覆う作業。

- 返品処理: 消費者から返品された商品の受け入れ、検品、再商品化、廃棄処理。

これらのオプション費用は、作業内容の難易度や作業時間に応じて、1個あたりいくら、という形で個別に見積もられます。どこまでの業務を委託するかによって、月々の総コストは大きく変わるため、自社に必要なサービスを慎重に見極めることが重要です。

料金相場を左右する4つの要因

冷蔵倉庫のレンタル料金は、なぜ会社や倉庫によってこれほどまでに差が出るのでしょうか。その背景には、料金を決定づけるいくつかの重要な要因があります。これらの要因を理解することで、見積もり金額の妥当性を判断し、自社にとってコストパフォーマンスの高い倉庫を見つける手助けになります。

① 倉庫の立地

倉庫の所在地は、料金を決定する最も基本的な要因の一つです。これは不動産の家賃と同じで、利便性が高く需要の多いエリアほど料金は高くなります。

- 都市部 vs 地方: 首都圏、関西圏、中京圏といった大都市圏やその近郊は、地価が高く、労働力確保のコストもかかるため、坪単価や保管料が高騰する傾向にあります。一方で、地方都市や郊外の倉庫は比較的安価です。

- 交通アクセス: 高速道路のインターチェンジ、主要な港、空港、大規模な消費地へのアクセスが良い倉庫は、輸送効率が高いため人気があり、料金も高めに設定されます。幹線道路からの距離や、大型トラックがスムーズに出入りできるかどうかも価格に影響します。

ただし、倉庫のレンタル料金が安いという理由だけで、配送先から遠く離れた地方の倉庫を選ぶのは得策ではありません。倉庫から主要な納品先までの輸送コスト(トラックの燃料費、高速代、ドライバーの人件費)が増大し、結果として物流トータルコストが高くついてしまう可能性があります。また、配送リードタイムが長くなり、顧客満足度の低下につながる恐れもあります。倉庫のレンタル料金と輸送コストのバランスを総合的に見て、最適な立地を選択することが重要です。

② 温度帯

保管する温度帯は、料金に直接的に影響を与える極めて重要な要因です。一般的に、設定温度が低いほど、料金は高くなります。

その理由は主に2つあります。

- 光熱費(電気代): 外気温との差が大きいほど、倉庫内を低い温度に保つために多くのエネルギーが必要になります。特に、-20℃以下のF級(フローズン)倉庫は、C級(チルド)倉庫に比べて冷却にかかる電気代が格段に高くなります。

- 設備コスト: 超低温を実現するためには、より高性能で高価な冷凍機や断熱材、特殊な防熱扉などが必要となり、建設コストやメンテナンスコストが高くなります。

具体的には、以下のような順で料金が高くなるのが一般的です。

C級(チルド) < F1級(-20℃前後) < F2級(-25℃前後) < F3級(-30℃以下) < F4級(-40℃以下)

自社の商品にとって必要十分な温度帯を選ぶことがコスト最適化の鍵です。例えば、-18℃で品質が保てる一般的な冷凍食品を、オーバースペックな-30℃のF3級倉庫で保管すると、不必要に高い保管料を支払うことになります。商品の特性を正確に把握し、最適な温度帯を提供できる倉庫を選ぶことが求められます。

③ 契約期間

倉庫会社との契約期間の長さも、料金単価に影響を与えることがあります。

- 長期契約: 1年、3年、5年といった長期で契約する場合、倉庫会社は安定した収益を見込めるため、月々の坪単価や保管料単価を割引してくれる傾向があります。物量が安定しており、長期的な利用が確定している場合は、長期契約を結ぶことでコストメリットを享受できる可能性があります。

- 短期契約(スポット利用): 数週間から数ヶ月といった短期での利用や、繁忙期のみの一時的な利用(スポット利用)は、倉庫会社にとって手間がかかる割に収益が不安定なため、料金は割高に設定されるのが一般的です。

ただし、長期契約は途中で解約する場合に違約金が発生するリスクも伴います。事業の将来的な見通しを慎重に検討し、安定性と柔軟性のどちらを優先するかによって、最適な契約期間を選択する必要があります。

④ 荷物の量と種類

最後に、預ける荷物そのものの「量」と「性質」も料金を左右します。

- 荷物の量(物量): 寄託契約の場合、保管する物量が多ければ多いほど、倉庫会社との価格交渉において有利になることがあります。大口の顧客に対しては、スケールメリットを活かした割引単価が提示されるのが一般的です。

- 荷姿: 商品がどのような形で保管されるか(荷姿)も重要です。フォークリフトで効率的に作業できるパレット単位での保管は、作業効率が良いため料金が比較的安価です。一方、サイズや形状がバラバラで、一つひとつ手作業で扱わなければならない「バラ積み」の荷物は、手間がかかるため割高になります。

- 商品の価値: 宝石や高価な医薬品など、非常に高価な商品を預ける場合、万が一の事故に備えた保険料や、より厳重なセキュリティ体制のコストが保管料に上乗せされることがあります。

- 取り扱いの難易度: 壊れやすい商品、危険物、悪臭を発する商品など、特別な注意や設備を要する荷物は、通常の商品よりも高い料金が設定されます。

このように、自社が取り扱う商品の特性を正確に倉庫会社に伝えることが、適正な見積もりを得るための第一歩となります。

知っておきたい保管料の計算方法

寄託契約における「保管料」は、単純に月末の在庫数で計算されるわけではありません。多くの冷蔵倉庫では、「三期制」や「二期制」といった、業界独特の計算方法が採用されています。この仕組みを知らないと、「思ったより請求額が高い」ということになりかねません。契約前に計算方法をしっかり理解しておきましょう。

三期制

三期制は、1ヶ月を3つの期間(期)に区切って、それぞれの期間ごとに保管料を計算し、最後に合算する方法です。これは、倉庫業界で最も広く採用されている伝統的な計算方式です。

- 第1期: 1日 ~ 10日

- 第2期: 11日 ~ 20日

- 第3期: 21日 ~ 月末日

各期の保管料は、その期間中における「最高在庫数(または最高在庫量)」に基づいて計算されます。

具体的な計算例

ある商品の1ヶ月の在庫推移が以下のようだったとします。(保管料単価:1ケースあたり30円/期)

- 第1期(1日~10日):

- 1日に100ケース入庫。

- 5日に50ケース出庫。(残50ケース)

- 8日に80ケース入庫。(残130ケース)

- この期間の最高在庫数は130ケース。

- 第1期の保管料: 130ケース × 30円 = 3,900円

- 第2期(11日~20日):

- 11日時点で在庫は130ケース。

- 15日に100ケース出庫。(残30ケース)

- 20日に20ケース入庫。(残50ケース)

- この期間の最高在庫数は130ケース(11日時点の在庫)。

- 第2期の保管料: 130ケース × 30円 = 3,900円

- 第3期(21日~末日):

- 21日時点で在庫は50ケース。

- 25日に30ケース出庫。(残20ケース)

- この期間の最高在庫数は50ケース(21日時点の在庫)。

- 第3期の保管料: 50ケース × 30円 = 1,500円

月間合計保管料 = 3,900円 + 3,900円 + 1,500円 = 9,300円

三期制のポイントは、たとえ1日でも在庫がピークになったら、その期の保管料はそのピーク時の数量で計算されるという点です。月末の在庫が20ケースでも、合計9,300円が請求されます。この方式は、入出庫が頻繁で在庫の回転が速い商品に適しているとされています。

二期制

二期制は、三期制の考え方を簡略化したもので、1ヶ月を2つの期間に区切って計算する方法です。

- 前期: 1日 ~ 15日

- 後期: 16日 ~ 月末日

計算ロジックは三期制と同じで、各期間の最高在庫数に対して保管料が課金されます。三期制に比べて計算期間が長くなるため、一度高い在庫レベルになると、それが半月分の料金に影響を与えることになります。

その他の計算方法

上記以外にも、以下のような計算方法が存在します。

- 一期制(月間最高在庫方式): 1ヶ月を1つの期間とみなし、その月で最も多かった在庫数(月間最高在庫数)を基準に1ヶ月分の保管料を計算する方法。計算はシンプルですが、一度でも大量入庫があると、その月の保管料が跳ね上がります。

- 前期繰越・当月入庫合算方式: 前月末の在庫数と当月に入庫した数の合計を基準に計算する方法。在庫の回転率が低い、長期保管型の商品に適しています。

- 日割り計算: 預けた日数に応じて日割りで計算する方法。短期のスポット利用などで採用されることがあります。

契約前に必ず確認すべきこと

どの計算方法が採用されているかによって、同じ在庫推移でも請求額は大きく変わります。見積もりを取得する際には、必ず保管料の計算方式が何であるかを確認し、可能であれば自社の入出庫パターンを伝えた上でシミュレーションを依頼することをお勧めします。これにより、契約後の「想定外のコスト」を防ぐことができます。

冷蔵倉庫の主な温度帯の種類

冷蔵倉庫と一言で言っても、保管される商品によって求められる温度は様々です。倉庫業法施行規則では、冷蔵倉庫の性能を「C級(チルド)」と「F級(フローズン)」に大別し、さらに細かくクラス分けしています。自社の商品の品質を最適に保つためには、どの温度帯が適しているのかを正しく理解することが不可欠です。

| 温度帯クラス | 温度範囲 | 主な保管品目 |

|---|---|---|

| C3級 | 10℃ ~ -2℃ | 野菜、果物、乳製品、卵、惣菜、飲料など |

| C2級 | -2℃ ~ -10℃ | 鮮魚、精肉(パーシャルチルド)など |

| C1級 | -10℃ ~ -20℃ | 加工食品、一部の冷凍食品など |

| F1級 | -20℃以下 | 一般的な家庭用・業務用冷凍食品 |

| F2級 | -20℃以下 | アイスクリーム類、長期保管用冷凍食品 |

| F3級 | -30℃以下 | 高級鮮魚(マグロなど)、輸出用水産物 |

| F4級 | -40℃以下 | 超低温マグロ、医療用検体、学術研究品など |

C級(チルド)

C級は、0℃前後の凍らない温度帯で商品を保管するクラスで、一般的に「チルド」と呼ばれます。主に生鮮食品の鮮度を維持するために利用されます。C級はさらに3つのクラスに分かれています。

- C3級(10℃ ~ -2℃): 最も一般的なチルド帯。野菜や果物、牛乳、ヨーグルト、チーズといった乳製品、加工された惣菜や弁当など、凍らせてはいけないが低温での管理が必要な多くの食品がこの温度帯で保管されます。

- C2級(-2℃ ~ -10℃): 「パーシャル(氷温)帯」とも呼ばれ、食品が凍り始める直前の温度で管理します。鮮魚や精肉など、鮮度が非常に重要な商品の保管に適しています。

- C1級(-10℃ ~ -20℃): チルドとフローズンの中間に位置する温度帯です。一部の加工食品や、特定の性質を持つ商品の保管に利用されます。

F級(フローズン)

F級は、商品を凍結させて保管するクラスで、「フローズン」や「冷凍」と呼ばれます。食品の長期保存を目的としており、食品衛生法では冷凍食品を「-15℃以下で保存すること」と定めていますが、業界基準としては-18℃以下での管理が一般的です。これは、微生物の活動がほぼ停止し、食品の品質劣化を大幅に遅らせることができる温度だからです。F級は、その温度の低さに応じて4つのクラスに分けられています。

F1級(-18℃~-22℃)

最も一般的な冷凍倉庫の温度帯です。スーパーマーケットやコンビニで販売されているほとんどの冷凍食品(冷凍野菜、調理済み食品、冷凍麺類など)は、このF1級で保管・流通されています。多くの事業者にとって、まず検討対象となるのがこのクラスです。

F2級(-22℃~-30℃)

F1級よりもさらに低い温度帯です。アイスクリーム類は、温度変化による品質劣化(氷結晶の粗大化)を防ぐため、-25℃前後で管理されることが多く、このF2級倉庫が利用されます。また、より長期間の品質保持が求められる冷凍食品の保管にも使われます。

F3級(-30℃~-40℃)

「超低温倉庫」の領域に入ります。この温度帯が求められる代表的な商品はマグロです。マグロは-30℃以下で保管しないと、鮮やかな赤色が酸化して黒ずんでしまい、商品価値が著しく低下します。そのため、特に高品質なマグロや輸出用の水産物などは、このF3級倉庫で厳重に管理されます。

F4級(-40℃以下)

最も低い温度を保つことができる最高クラスの冷凍倉庫です。-50℃から-60℃といった超低温環境を維持します。最高級のマグロ(特に脂の多い部位)の長期保管や、ワクチン、研究用検体、細胞といった医療・学術研究分野で利用される特殊な倉庫です。設備コスト、運用コストともに非常に高額になります。

自社の商品に最適な温度帯を選ぶことは、品質維持とコスト管理の両面で非常に重要です。必要以上に低い温度帯の倉庫を選ぶと無駄なコストがかかり、逆に温度が高いと商品の品質を損なうリスクがあります。商品の特性を正確に把握し、倉庫会社と相談しながら最適なクラスを選択しましょう。

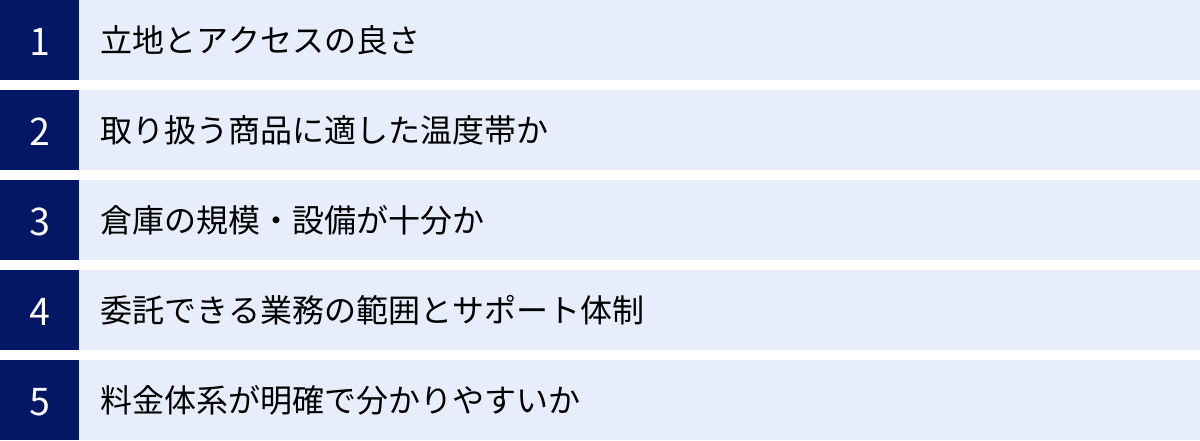

冷蔵倉庫レンタル会社の選び方で失敗しない5つのポイント

冷蔵倉庫は、単に安ければ良いというものではありません。自社の事業内容や商品の特性に合わない倉庫を選んでしまうと、後々コスト増や品質問題といった深刻なトラブルにつながりかねません。ここでは、数ある冷蔵倉庫レンタル会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけるための5つの重要なチェックポイントを解説します。

① 立地とアクセスの良さ

倉庫の立地は、物流全体のコストと効率を左右する最重要ポイントです。以下の観点から、自社の物流網にとって最適な場所にあるかを確認しましょう。

- 主要な配送先との距離: 自社の主要な顧客や納品先(店舗、工場など)への距離は適切か。倉庫が遠すぎると、輸送コストがかさむだけでなく、配送リードタイムが長くなり、顧客満足度の低下や販売機会の損失につながります。

- 生産拠点や港との距離: 商品を製造している工場や、海外から輸入する場合の主要な港・空港からの距離も重要です。ここが近いと、入荷までのコストと時間を削減できます。

- 交通インフラ: 高速道路のインターチェンジや主要幹線道路へのアクセスは良好か。渋滞の多いエリアを避けられるか。これにより、輸送の安定性と定時性が確保されます。

- 周辺環境: 大型トラックが安全かつスムーズに出入りできる十分な道幅や敷地があるか。待機スペースは確保されているか。近隣住民とのトラブルのリスクはないか。

物流コストは、倉庫の保管料だけでなく、輸送費も含めたトータルで考える必要があります。複数の倉庫候補の立地を地図上でプロットし、自社の物流フロー全体をシミュレーションしてみることが失敗を防ぐ鍵です。

② 取り扱う商品に適した温度帯か

自社の商品の品質を維持するために、最適な温度帯での管理が可能かを必ず確認します。

- 対応温度帯の確認: 自社が必要とするC級(チルド)やF級(フローズン)の各クラスに対応しているか。特に、-30℃以下の超低温など、特殊な温度帯が必要な場合は対応できる会社が限られます。

- 温度管理の精度と体制: 倉庫内の温度は24時間365日、どのように監視されているか。万が一、設定温度から逸脱した場合(温度異常)のアラートシステムや、緊急時の対応フローはどのようになっているか。停電時の自家発電装置の有無とその稼働時間も重要な確認項目です。

- ドックシェルターの有無: トラックと倉庫の荷捌き場を密閉する「ドックシェルター」が設置されているかも確認しましょう。これがあれば、荷役作業中に外気が倉庫内に流入するのを防ぎ、商品の温度変化を最小限に抑えることができます。

商品の品質は、事業の生命線です。価格の安さだけで選ばず、最も重要な品質管理体制が信頼できるかどうかを厳しくチェックしましょう。

③ 倉庫の規模・設備が十分か

倉庫のハードウェア(建物や設備)の状態も、長期的に安心して利用できるかを見極める上で重要です。

- 保管キャパシティ: 現在の物量だけでなく、将来的な事業拡大による物量増加にも対応できる十分な保管能力があるか。繁忙期のスポット利用などにも柔軟に対応可能かを確認します。

- 衛生管理レベル: 倉庫内は清潔に保たれ、整理整頓されているか。HACCP(ハサップ)やISO22000といった食品安全に関する認証を取得しているかは、衛生管理レベルの高さを客観的に示す指標となります。

- 防災・防犯対策: 地震に備えた耐震構造になっているか。火災報知器やスプリンクラーは設置されているか。監視カメラや入退室管理システムなど、セキュリティ対策は万全か。これらの対策は、預けている自社資産(商品)を守る上で不可欠です。

これらの点は、パンフレットやウェブサイトだけでは分かりません。必ず現地に足を運び、倉庫見学で自分の目で確かめることが極めて重要です。

④ 委託できる業務の範囲とサポート体制

寄託契約を利用する場合、どこまでの業務を、どのような品質で委託できるかがパートナー選定の鍵となります。

- 対応業務の範囲: 基本的な保管・荷役だけでなく、ラベル貼り、セット組み(アソート)、梱包、検品といった流通加工や、返品処理など、自社が必要とする業務に対応しているか。ワンストップで任せられる範囲が広いほど、自社の手間は削減されます。

- WMS(倉庫管理システム): どのような倉庫管理システムを導入しているか。Web上でリアルタイムに在庫状況を確認できるか、入出庫データはどのような形式で連携できるか、などを確認します。システムの使いやすさや機能性は、日々の業務効率に直結します。

- サポート体制: 窓口となる担当者は誰か。気軽に相談できるか。トラブルが発生した際に、迅速かつ的確に対応してくれるか。担当者とのコミュニケーションの相性も、長期的な関係を築く上では意外と重要です。

複数の会社と面談し、自社の物流課題に対してどれだけ親身に、そして具体的な提案をしてくれるかを見極めましょう。

⑤ 料金体系が明確で分かりやすいか

最後に、料金体系が透明で、納得感があるかを確認します。

- 見積もりの明瞭さ: 提示された見積書の内訳は詳細で分かりやすいか。「〇〇一式」といった曖昧な項目がなく、保管料、荷役料、事務管理費などがそれぞれ明確に記載されているか。

- 追加料金の有無: 基本料金以外に、どのような場合に、いくらの追加料金が発生するのか。残業代、休日対応費、緊急出荷対応費などの条件を事前にしっかりと確認しておくことで、後々のトラブルを防げます。

- 相見積もりの実施: 必ず2~3社から相見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討しましょう。料金が安すぎる場合は、なぜ安いのか(サービス品質が低い、後から追加料金が多いなど)を疑ってみる姿勢も必要です。

最も重要なのは、料金とサービス内容のバランスです。自社が求めるサービスレベルを満たした上で、最もコストパフォーマンスの高い会社を選ぶことが、賢い冷蔵倉庫の選び方です。

おすすめの冷蔵倉庫レンタル会社5選

ここでは、国内で豊富な実績と高い信頼性を持つ、代表的な冷蔵倉庫会社を5社ご紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社のニーズと照らし合わせながら比較検討する際の参考にしてください。なお、各社のサービス内容は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。

① 株式会社ニチレイロジグループ本社

業界最大手として、圧倒的な物量と全国ネットワークを誇るのがニチレイロジグループです。日本のコールドチェーンを支えるリーディングカンパニーであり、その規模と品質管理能力は他社の追随を許しません。

- 特徴:

- 全国を網羅する拠点網: 北海道から沖縄まで、全国に約130ヶ所の冷蔵倉庫拠点を持ち、地域に密着した物流サービスを提供。

- 高度な品質管理体制: 長年培ってきたノウハウに基づき、厳格な温度管理と衛生管理を徹底。HACCP認証の取得も推進。

- 幅広い温度帯への対応: チルドから超低温まで、あらゆる商品の特性に合わせた最適な温度管理が可能。

- 総合的な3PLサービス: 単なる保管だけでなく、輸配送、通関、情報システムを組み合わせた包括的な物流ソリューションを提供。

- こんな事業者におすすめ:

- 全国規模で事業を展開しており、安定した物流網を必要とする大手企業。

- 品質管理に一切の妥協をしたくない事業者。

- 複雑な物流課題を抱え、包括的なソリューションを求める事業者。

参照:株式会社ニチレイロジグループ本社 公式サイト

② 株式会社キーペックス

首都圏を中心に事業を展開し、特に冷凍・冷蔵分野におけるきめ細やかなサービスで評価の高い会社です。中小企業やEC事業者からの支持も厚く、柔軟な対応力が魅力です。

- 特徴:

- 小ロット・多品種への対応力: EC事業などで見られる、小口で多頻度の入出庫にも柔軟に対応。

- 充実した流通加工サービス: ラベル貼り、検品、セット組など、顧客の細かいニーズに応える付帯サービスが充実。

- EC事業者向けソリューション: ECサイトの受注処理から在庫管理、梱包、発送までを一括で代行するフルフィルメントサービスを提供。

- 都心へのアクセス: 東京都江戸川区や江東区など、都心への配送に便利な立地に倉庫を構えています。

- こんな事業者におすすめ:

- 首都圏を主要なマーケットとするEC事業者。

- 小ロットでの保管や、細かい流通加工を依頼したい事業者。

- スピーディーで柔軟な対応を求める事業者。

参照:株式会社キーペックス 公式サイト

③ 中央冷凍株式会社

1948年創業という長い歴史を持つ、冷蔵倉庫業界の草分け的存在です。特に、輸入水産物や畜産物の取り扱いに強みを持ち、全国の主要港湾に拠点を展開しています。

- 特徴:

- 水産・畜産物への深い知見: 長年の経験から、水産物や畜産物の特性を熟知した高品質な保管サービスを提供。

- 超低温倉庫の実績: マグロなどの保管に不可欠なF3級(-35℃以下)の超低温倉庫を多数保有。

- 保税蔵置場の機能: 主要な倉庫は保税蔵置場の許可を得ており、輸入貨物の通関手続きから保管までをスムーズに行える。

- 全国ネットワーク: 全国各地の港や空港に隣接した戦略的な立地で、グローバルなサプライチェーンに対応。

- こんな事業者におすすめ:

- 水産物や畜産物を大量に取り扱う輸入業者や卸売業者。

- 超低温での保管が必要な商品を扱う事業者。

- 通関業務を含めた一貫した物流サービスを求める事業者。

参照:中央冷凍株式会社 公式サイト

④ 株式会社ダイワコーポレーション

常温倉庫から危険物倉庫まで、多岐にわたる物流施設を運営する総合物流企業です。その中で、冷蔵・冷凍倉庫サービスも重要な柱の一つとして展開しています。

- 特徴:

- 多温度帯対応: 常温、定温、チルド、フローズンといった複数の温度帯に対応した倉庫を保有しており、様々な商品を一括で管理できる。

- 総合物流企業としての強み: 倉庫保管だけでなく、自社グループで陸上輸送、海上輸送、通関までを手掛けており、複合的な物流提案が可能。

- 危険物倉庫の実績: 消防法で定められた危険物の保管ノウハウも豊富。

- 3PLプロバイダー: 顧客の物流部門を包括的に受託し、戦略的な物流改善を提案・実行する3PL(サードパーティ・ロジスティクス)に強み。

- こんな事業者におすすめ:

- 常温品と冷蔵・冷凍品の両方を取り扱っており、物流拠点を集約したい事業者。

- 化学品など、温度管理が必要な危険物を取り扱う事業者。

- 物流全体の最適化を目指す事業者。

参照:株式会社ダイワコーポレーション 公式サイト

⑤ SBSフレック株式会社

食品物流に特化した大手物流企業グループ「SBSグループ」の中核を担う会社です。特にチルド・フローズン食品の全国共同配送網に強みを持っています。

- 特徴:

- 食品物流への特化: 食品の特性を熟知した専門的なノウハウと、徹底した品質管理体制が強み。

- 全国共同配送ネットワーク: 全国のメーカーから集荷した商品を、スーパーやコンビニなどの小売店へ効率的に配送する共同配送システムを構築。

- 3PLサービスの展開: 顧客のニーズに合わせた専用センターの運営や、物流システムの設計・提案を行う。

- 徹底した安全・品質管理: デジタルタコグラフやドライブレコーダーの全車導入など、輸送中の品質・安全管理も徹底。

- こんな事業者におすすめ:

- スーパー、コンビニ、外食チェーンなどに商品を納入している食品メーカーや卸売業者。

- 全国規模での効率的な小口配送網を必要とする事業者。

- 食品物流のプロフェッショナルによる高品質な3PLサービスを求める事業者。

参照:SBSフレック株式会社 公式サイト

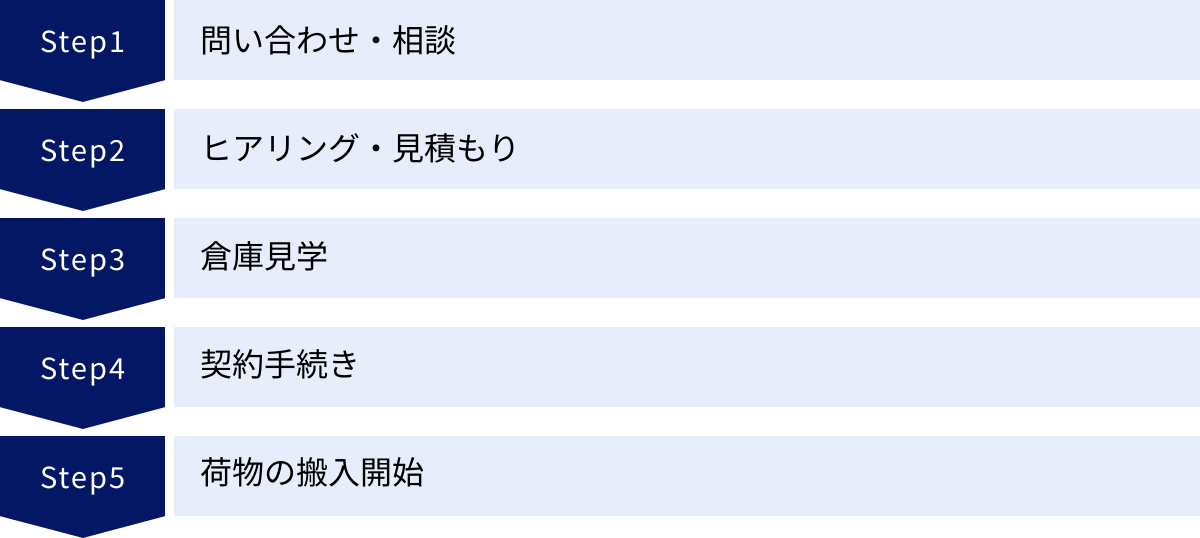

冷蔵倉庫のレンタル契約までの5ステップ

自社に合いそうな倉庫会社を見つけたら、次はいよいよ具体的な契約プロセスに進みます。問い合わせから実際の利用開始まで、どのような流れで進むのかを事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、一般的な契約までの5つのステップを解説します。

① 問い合わせ・相談

まずは、候補となる倉庫会社のウェブサイトにある問い合わせフォームや電話を通じて、最初のコンタクトを取ります。この段階で、できるだけ具体的な情報を伝えることが、その後のプロセスを円滑に進めるための鍵となります。

伝えるべき情報:

- 会社名・担当者名・連絡先

- 保管を希望する商品の概要: (例: 冷凍シーフードミックス、チルドデザート)

- 希望する温度帯: (例: -20℃以下のF級、0~5℃のC級)

- 想定される保管物量: (例: 〇〇パレット、〇〇ケース)

- 荷姿: (パレット、ケース、バラなど)

- 入出庫の頻度や量: (例: 週に2回、1回あたり5パレット程度入庫)

- 希望する利用開始時期

- その他、依頼したい業務: (ラベル貼り、セット組など)

すべての情報が確定していなくても構いません。「〇〇のような商品の保管を検討している」といった大まかな相談からでも、専門の担当者が対応してくれます。

② ヒアリング・見積もり

問い合わせ内容に基づき、倉庫会社の営業担当者から連絡があります。より詳細な要件を把握するため、打ち合わせ(対面またはオンライン)の場が設けられます。ここでは、自社が抱える物流上の課題や要望を率直に伝えましょう。

ヒアリングのポイント:

- 現状の物流フローと課題

- 将来的な事業計画や物量の増減予測

- コストに関する要望

- システム連携(WMS)に関する要件

担当者はこれらの情報を基に、最適な保管プランや料金体系を提案し、正式な見積書を作成します。この見積書には、保管料、荷役料、各種オプション料金などの内訳が詳細に記載されています。複数の会社から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。

③ 倉庫見学

見積もりと提案内容に納得できたら、契約前に必ず倉庫を実際に見学しましょう。これは、失敗しない倉庫選びにおいて最も重要なステップの一つです。

見学時のチェックポイント:

- 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底: 倉庫内は清潔で、物がきちんと整理されているか。

- 現場の雰囲気: 働いているスタッフの様子や、作業の丁寧さ。

- 設備の状況: 冷却設備やフォークリフトなどのメンテナンスは行き届いているか。

- 衛生・防虫対策: 具体的にどのような対策が取られているか。

- 担当者の説明: 質問に対して、的確で誠実な回答が得られるか。

パンフレットやウェブサイトの綺麗な写真だけでは分からない、現場の「生の情報」を自分の目で確かめることで、その会社が本当に信頼できるパートナーかどうかを判断できます。

④ 契約手続き

倉庫見学を経て、サービス内容、料金、現場の状況すべてに納得したら、いよいよ契約手続きに進みます。倉庫会社から提示される契約書(倉庫寄託契約書、倉庫賃貸借契約書など)の内容を隅々まで確認します。

特に、料金体系、責任の範囲、免責事項、契約期間、解約条件といった重要な項目は、不明な点があれば必ず担当者に質問し、理解・納得した上で署名・捺印します。必要であれば、法務担当者や弁護士にリーガルチェックを依頼することも検討しましょう。

⑤ 荷物の搬入開始

契約が締結されれば、いよいよ冷蔵倉庫の利用を開始できます。事前に倉庫会社と調整したスケジュールに従って、商品を倉庫に搬入します。初回の搬入は、今後のオペレーションの基準となるため、倉庫会社のスタッフと連携し、スムーズな受け入れができるように準備を進めましょう。WMS(倉庫管理システム)を利用する場合は、事前に商品マスタの登録なども必要になります。

これで一連のプロセスは完了です。その後は、日々の入出庫指示を出し、定期的に在庫状況を確認しながら、倉庫を自社の重要な物流拠点として活用していくことになります。

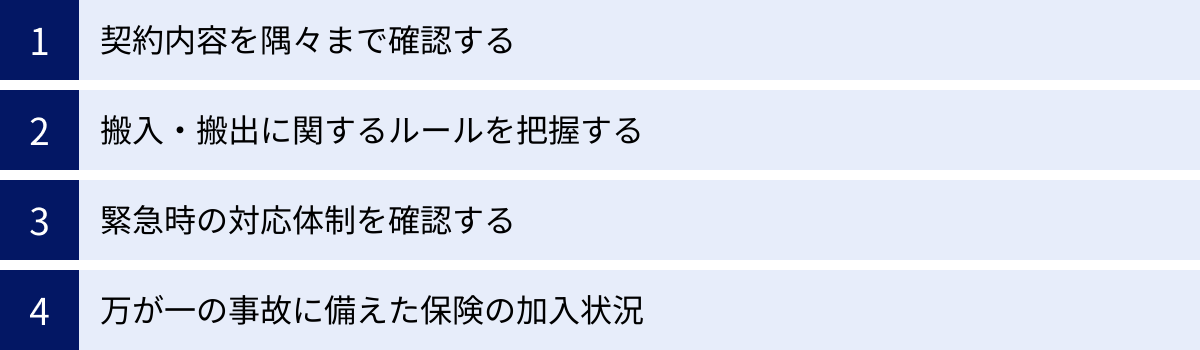

契約前に確認すべき4つの注意点

冷蔵倉庫のレンタル契約は、長期にわたる取引となることが多く、契約書の内容も専門的で複雑です。後々の「知らなかった」「聞いていない」といったトラブルを避けるため、契約を締結する前に、以下の4つのポイントを必ず確認しておきましょう。

① 契約内容を隅々まで確認する

提示された契約書は、ただ署名するだけの書類ではありません。自社と倉庫会社との間の権利と義務を定めた、非常に重要な法的文書です。専門用語が多くて面倒に感じるかもしれませんが、以下の項目は特に注意深く読み込み、理解する必要があります。

- 料金の確定条件: 見積もりで提示された単価はいつまで有効か。燃料費や最低賃金の上昇に伴う料金改定の可能性とその条件は明記されているか。

- 責任範囲と賠償上限: 万が一、倉庫会社の過失(温度管理ミス、荷役中の破損など)で商品に損害が生じた場合、どこまで、いくらまで補償してくれるのか。賠償責任の上限額が、預ける商品の価値に見合っているかを確認します。

- 免責事項: 地震、台風、洪水といった天災地変など、倉庫会社が責任を負わない「免責事項」の範囲を正確に把握しておくことが重要です。

- 契約期間と更新・解約条件: 契約期間はいつまでか。自動更新なのか、都度更新なのか。中途解約は可能か、その場合に違約金は発生するのか。解約を申し出る場合は、何か月前に通知する必要があるのか。

不明な点や、自社にとって不利だと感じる条項があれば、必ず署名する前に担当者に質問し、必要であれば修正を求めましょう。口頭での約束は証拠に残らないため、重要な合意事項は必ず書面(契約書や覚書)に記載してもらうことが鉄則です。

② 搬入・搬出に関するルールを把握する

スムーズな倉庫運営のためには、現場の運用ルールを事前に正確に把握しておくことが不可欠です。

- 受付時間: 商品の搬入・搬出が可能な曜日や時間帯。時間外の対応は可能か、その場合の追加料金はいくらか。

- 事前予約の要否: 入出庫作業には事前の予約が必要か。何日前までに、どのような方法で予約すればよいのか。

- 車両の制限: 倉庫に出入りできるトラックのサイズ(2t、4t、10tなど)に制限はあるか。

- 作業手順: 搬入時の受付方法、伝票の渡し方、待機場所など、具体的な作業フローを確認しておきます。

これらのルールを守らないと、作業を受け付けてもらえなかったり、想定外の追加料金を請求されたりする可能性があります。運送を委託している会社にも、これらのルールを正確に共有しておくことが重要です。

③ 緊急時の対応体制を確認する

冷蔵倉庫にとって最大の敵は、停電や冷却設備の故障といった不測の事態です。こうした緊急時に、倉庫会社がどのような対応体制を整えているかは、自社の資産である商品を守る上で極めて重要です。

- BCP(事業継続計画)の有無: 地震や停電などの災害発生時に、事業を継続・復旧させるための計画(BCP)が策定されているか。

- 自家発電装置: 停電時に備えた自家発電装置は設置されているか。その容量と稼働可能時間はどのくらいか。

- 緊急連絡体制: 深夜や休日にトラブルが発生した場合の連絡先と、対応フローはどのようになっているか。

- 代替保管場所: 万が一、契約している倉庫が使用不能になった場合に、近隣の別の倉庫で代替保管してもらえるか。

信頼できる倉庫会社は、こうしたリスク管理体制について明確に説明できるはずです。質問に対して曖ímavな回答しか得られない場合は、注意が必要かもしれません。

④ 万が一の事故に備えた保険の加入状況

倉庫会社は、通常、寄託された貨物に対する賠償責任をカバーするため、「倉庫業者賠償責任保険」に加入しています。しかし、その補償内容が自社の商品にとって十分とは限りません。

- 保険の補償範囲と上限額: 倉庫会社が加入している保険で、どのような事故が補償対象となるのか、また、1事故あたりの支払限度額はいくらかを確認します。

- 自社での保険加入の検討: もし預ける商品が非常に高価で、倉庫会社の保険だけでは補償が不十分な場合は、自社で別途「運送保険」や「貨物保険」に加入することを検討する必要があります。これにより、輸送中から保管中までのリスクを包括的にカバーできます。

「保険に入っているから安心」と安易に考えず、その中身をしっかり確認することが、万が一の際の損失を最小限に食い止めるために重要です。

自社保有とレンタルはどちらが良い?

これまで冷蔵倉庫のレンタルについて詳しく解説してきましたが、最終的に「自社で保有するのと、レンタルするのはどちらが良いのか?」という疑問に突き当たる事業者も多いでしょう。この問いに唯一絶対の正解はなく、企業のフェーズ、事業戦略、財務状況によって最適な答えは異なります。

ここでは、意思決定の助けとなるよう、両者のメリット・デメリットを整理し、それぞれどのような企業に向いているのかをまとめます。

| 項目 | 冷蔵倉庫レンタル | 冷蔵倉庫の自社保有 |

|---|---|---|

| 初期投資 | 不要(保証金等は必要) | 莫大(土地、建設、設備で数億円~) |

| コスト構造 | 変動費中心(寄託の場合) | 固定費中心(ローン返済、減価償却費) |

| 柔軟性 | 高い。物量変動や事業撤退に柔軟に対応可能。 | 低い。一度建てると簡単には変更・売却できない。 |

| 管理・運営 | 委託可能(寄託の場合)。専門知識不要。 | 自社で行う必要。専門人材とノウハウが必須。 |

| カスタマイズ性 | 低い。既存の設備・ルールに合わせる必要。 | 高い。自社の要件に合わせて自由に設計可能。 |

| 長期コスト | 長期間利用すると割高になる可能性。 | 長期間利用すると割安になる可能性。 |

【冷蔵倉庫レンタルが向いているケース】

- スタートアップ・新規事業: 初期投資を極限まで抑え、スピーディーに事業を立ち上げたい。

- 物量の変動が激しい事業者: 季節商品やキャンペーン商品を扱い、需要の波に合わせて保管スペースを柔軟に変えたい。

- 事業の先行きが不透明な場合: 市場の変化に備え、固定資産を持たずに身軽な経営を維持したい。

- 物流の専門知識がない企業: 複雑な倉庫管理をプロに任せ、商品開発や販売といったコア業務に集中したい。

レンタルは、いわば「持たざる経営」の実践です。財務的なリスクを抑え、経営の柔軟性とスピードを重視する企業にとって、非常に有効な戦略的選択肢となります。

【冷蔵倉庫の自社保有が向いているケース】

- 物量が安定的かつ大規模な企業: 長期にわたって安定した物量が見込める、事業基盤の固まった企業。

- 特殊な要件を持つ事業者: 独自の商品やオペレーションに合わせた特殊な設備やレイアウトが不可欠な場合。

- 物流を競争力の源泉としたい企業: 物流機能を内製化し、他社には真似のできない高度なサービスレベルを構築したい。

- ブランディング: 「自社物流センター」を持つことが、企業の信頼性やブランドイメージ向上につながると考える場合。

自社保有は、大きな投資とリスクを伴いますが、成功すれば長期的なコスト削減と、他社との差別化を実現する強力な武器となり得ます。これは、物流をコストセンターではなく、プロフィットセンターとして捉える戦略的な判断と言えるでしょう。

最終的には、短期的なコストだけでなく、5年後、10年後を見据えた事業計画と照らし合わせ、どちらが自社の成長戦略に合致するかを総合的に判断することが重要です。

まとめ

本記事では、冷蔵倉庫のレンタルを検討している事業者様に向けて、その基本から料金相場、会社の選び方、契約時の注意点までを網羅的に解説しました。

冷蔵倉庫のレンタルは、莫大な初期投資を回避し、季節的な需要の波にも柔軟に対応できる、非常に有効な経営戦略です。専門的な温度管理や在庫管理をプロフェッショナルに委託することで、事業者は自社のコア業務に集中し、ビジネスの成長を加速させることができます。

しかしその一方で、料金体系は複雑で、会社によってサービス内容も様々です。安易に価格だけで選んでしまうと、品質問題や想定外のコスト増に見舞われるリスクも少なくありません。

冷蔵倉庫のレンタルで成功を収めるための鍵は、以下の3点に集約されます。

- 自社の物流ニーズを正確に把握すること: どのような商品を、どのくらいの量、どの温度帯で、どれくらいの頻度で入出庫するのか。自社の現状と将来像を明確にすることが、最適な倉庫選びの第一歩です。

- 料金とサービス内容を多角的に比較検討すること: 料金体系の仕組みを理解し、複数の会社から相見積もりを取得しましょう。保管料だけでなく、荷役料やオプション料金も含めたトータルコストで判断することが重要です。

- 必ず現地を訪れ、自分の目で確かめること: 倉庫の清潔さ、設備の状態、現場の雰囲気は、資料だけでは決して分かりません。倉庫見学は、信頼できるパートナーを見極めるための最も重要なプロセスです。

冷蔵倉庫は、もはや単なる「保管場所」ではありません。企業の競争力を左右する重要な「戦略拠点」です。この記事で得た知識を活用し、ぜひ貴社の事業を力強くサポートしてくれる、最高のパートナーを見つけてください。