オフィスの移転や閉鎖を検討する際に、多くの経営者や総務担当者の頭を悩ませるのが「原状回復費用」です。新しいオフィスへの期待に胸を膨らませる一方で、「一体いくらかかるのだろうか」「予期せぬ高額請求をされたらどうしよう」といった不安は尽きません。

オフィスの原状回復は、単に「入居前の状態に戻す」という単純なものではなく、賃貸借契約書の内容やビルのグレード、内装の仕様によって、その範囲と費用が大きく変動します。特に、住宅の原状回復とは異なる商慣習が存在するため、知識がないまま進めてしまうと、数百万円、場合によっては数千万円もの想定外のコストが発生するリスクも潜んでいます。

この記事では、オフィスの原状回復に関するあらゆる疑問を解消するために、以下の点を網羅的に解説します。

- 原状回復の基本的な定義と法的義務

- 規模別・グレード別の詳細な費用相場(坪単価)

- 見積書に記載される費用の具体的な内訳

- 費用が高騰する典型的なケースとその理由

- コストを賢く抑えるための5つの実践的なコツ

- 解約予告から引き渡しまでの具体的な流れ

- トラブルを未然に防ぐための重要な注意点

本記事を最後までお読みいただくことで、原状回復費用の相場観を養い、コスト削減に向けた具体的なアクションプランを描けるようになります。計画的な準備と正しい知識を武器に、円満かつ経済的なオフィス退去を実現させましょう。

目次

オフィスの原状回復とは

オフィスの移転や閉鎖プロジェクトにおいて、避けては通れない「原状回復」。この言葉は頻繁に使われますが、その正確な意味や法的な義務、範囲について正しく理解しているでしょうか。ここでは、原状回復の基本を掘り下げ、特に住宅賃貸との違いや契約書の重要性について詳しく解説します。この基礎知識が、後の費用交渉やトラブル回避の鍵となります。

原状回復の義務について

オフィスの原状回復義務とは、「賃借人(借り手)が、賃貸借契約が終了して物件を明け渡す際に、借りた当時の状態に戻して貸主(オーナー)に返還する義務」を指します。この義務の根拠は民法に定められていますが、その解釈はオフィスの賃貸借契約において特有の側面を持ちます。

具体的には、賃借人の故意(わざと)や過失(うっかり)、あるいは「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」に違反するような、通常の使用を超える使い方によって生じた損耗や毀損を復旧するのが、本来の原状回復の趣旨です。例えば、以下のようなケースが該当します。

- 会議室などを設置するために新たに取り付けた間仕切り壁の撤去

- 業務上の都合で増設した電源コンセントやLANケーブルの撤去

- 壁に空けてしまった目立つ穴や、床につけてしまった落ちないシミの修繕

- 喫煙によって変色した壁紙(クロス)の張り替え

これらの復旧工事を行い、入居時の何もないスケルトン状態、あるいは契約で定められた状態に戻すことが求められます。この義務を怠ると、貸主側で工事が行われ、その費用が敷金から差し引かれたり、別途請求されたりすることになります。多くの場合、その費用は借主が自ら工事業者を手配するよりも高額になる傾向があるため、原状回復は借主が責任をもって主体的に進めるべき重要な義務と言えます。

原状回復と現状回復の違い

ここで、「原状回復」とよく似た「現状回復」という言葉との違いを明確にしておきましょう。結論から言うと、法律や契約で用いられる正式な用語は「原状回復」です。「現状回復」は誤用、あるいは話し言葉として使われることがある程度で、法的な意味合いはありません。

この違いを理解する上で極めて重要なのが、「通常損耗」と「経年劣化」の扱いです。

- 通常損耗: 普通に生活したり、業務を行ったりする中で発生する、避けられない軽微な傷や汚れのこと。例えば、家具の設置による床のへこみ、日光による壁紙の色褪せなどが該当します。

- 経年劣化: 時間の経過とともに自然に発生する建物の品質低下のこと。建材の自然な劣化や色褪せなどが含まれます。

実は、住宅の賃貸においては、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、「通常損耗・経年劣化による損耗の修繕費用は、貸主が負担すべき」という考え方が示されています。これは、月々の家賃にその分の減価償却費が含まれていると解釈されるためです。

しかし、オフィスの賃貸借契約では、この原則が当てはまらないケースがほとんどです。多くのオフィス賃貸借契約書には、「通常損耗や経年劣化を含め、借主の責任と負担において原状に復するものとする」といった趣旨の特約が盛り込まれています。この特約は、消費者保護法が適用される住宅賃貸と異なり、事業者間取引であるオフィス賃貸では有効と判断されるのが一般的です。

つまり、オフィスの場合、「借りたままの状態(=新品同様の状態)」に戻すことを求められるケースが多く、これが住宅の原状回復と根本的に異なる点です。この認識のズレが、後々の高額請求やトラブルの大きな原因となるため、十分に注意が必要です。

原状回復の範囲は賃貸借契約書で決まる

では、具体的にどこまで元に戻せば良いのでしょうか。その答えは、法律で一律に決まっているわけではありません。最終的な拠り所となるのは、貸主と借主の間で交わされた「賃貸借契約書」です。

原状回復の範囲は、契約書に記載されている内容によって大きく変わります。契約書を確認する際は、特に以下の点に注意深く目を通しましょう。

- 原状回復の定義: 契約書内で「原状回復」がどのように定義されているかを確認します。「入居時の状態に復する」「スケルトン状態(建物の構造躯体だけの状態)にて返還する」など、具体的な文言が記載されています。

- 特約事項: 前述の通り、「通常損耗・経年劣化」の負担区分に関する特約は最重要チェックポイントです。この一文があるかないかで、負担する費用が大きく変わります。

- 工事区分の指定: 後述するA工事・B工事・C工事の区分について、どの工事がどの区分に該当するかが定められている場合があります。特に、貸主が指定する業者でなければ工事ができない「B工事」の範囲は、費用に直結するため注意が必要です。

- 図面の添付: 入居時の状態を示す図面(竣工図など)が契約書に添付されているかを確認します。これが、回復すべき「原状」の具体的な基準となります。

例えば、「スケルトン返し」が義務付けられている場合、自社で設置した間仕切りや床、天井はもちろん、入居時に既に設置されていた空調や照明設備まで撤去し、コンクリート打ちっ放しの状態に戻す必要があるかもしれません。一方で、「入居時状態への復旧」であれば、入居時の内装仕様(壁紙や床材の品番など)に合わせて復旧すればよいということになります。

このように、原状回復のゴールは、個々の契約書によって全く異なります。 したがって、オフィスを借りる契約時にはもちろんのこと、退去を考え始めた段階で、まず賃貸借契約書を隅々まで読み返し、自社が負うべき義務の範囲を正確に把握することが、適正な原状回復プロジェクトの第一歩となるのです。

オフィス原状回復費用の坪単価相場

オフィスの原状回復にかかる費用を把握する上で、最も一般的な指標となるのが「坪単価」です。ただし、この坪単価はあくまで目安であり、オフィスの規模、立地、ビルのグレード、内装の仕様など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、オフィスの規模別に坪単価の相場を解説し、費用に影響を与える要素についても掘り下げていきます。

| オフィスの規模 | 坪単価相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 小規模オフィス(~30坪) | 3万円~8万円 | 最低工事費が設定されることがあり、坪単価は割高になる傾向。シンプルな内装が多いため、上限は抑えめ。 |

| 中規模オフィス(30~100坪) | 5万円~12万円 | 最も一般的な価格帯。会議室の間仕切りや造作のデザインによって費用が大きく変動する。 |

| 大規模オフィス(100坪~) | 8万円~15万円以上 | 特殊な設備や複雑な間仕切りが多く、坪単価は高くなる傾向。ビルのグレードによる影響も受けやすい。 |

小規模オフィス(~30坪)

坪単価の相場は、おおむね3万円~8万円程度です。一見すると、大規模オフィスよりも単価が安いように感じられるかもしれませんが、実際には坪数が小さいほど坪単価は割高になる傾向にあります。

その理由はいくつかあります。まず、小規模な工事であっても、職人の人件費、車両費、資材の運搬費、現場管理費といった固定費は一定額かかります。また、工事会社によっては「最低工事費」を設定している場合があり、総額がその金額に満たない場合でも、最低料金が請求されることがあります。これらの固定費を少ない坪数で割るため、結果的に坪単価が上がってしまうのです。

例えば、20坪のオフィスを考えてみましょう。

- 坪単価4万円の場合:20坪 × 4万円 = 80万円

- 坪単価6万円の場合:20坪 × 6万円 = 120万円

小規模オフィスは、内装がシンプルで大掛かりな造作が少ないため、坪単価の上限は比較的抑えられることが多いです。しかし、デザイン性の高い内装を施していたり、ビル側の指定(B工事)が厳しかったりすると、相場を上回る可能性も十分にあります。

中規模オフィス(30~100坪)

坪単価の相場は、5万円~12万円程度と、最も価格帯の幅が広くなります。これは、中規模オフィスが最も一般的なサイズであり、内装のバリエーションが非常に豊富であることが理由です。

この規模のオフィスでは、執務スペースの他に、複数の会議室、役員室、リフレッシュスペース、エントランスなどを設けることが多くなります。これらの間仕切りの数や材質(スチール、アルミ、ガラスなど)、造作家具の有無、床の仕様(OAフロア化など)が、費用を大きく左右します。

例えば、50坪のオフィスで比較してみましょう。

- シンプルなケース(間仕切りが少なく、内装も標準仕様)

坪単価6万円の場合:50坪 × 6万円 = 300万円 - 複雑なケース(ガラス間仕切りが多く、デザイン性の高いエントランスや造作がある)

坪単価10万円の場合:50坪 × 10万円 = 500万円

このように、同じ面積でも内装の作り込み次第で、費用に数百万円の差が出ることが珍しくありません。特に、ガラスを多用した間仕切りや、特殊な塗装、左官仕上げなどを施した壁は、解体・撤去・処分に手間とコストがかかるため、坪単価を押し上げる大きな要因となります。

大規模オフィス(100坪~)

坪単価の相場は、8万円~15万円以上と、規模が大きくなるにつれて高くなる傾向があります。大規模なオフィスでは、単に空間が広いだけでなく、それに伴い各種設備も複雑化するためです。

大規模オフィスで坪単価が高騰する主な要因は以下の通りです。

- 防災設備の複雑化: フロア面積が広くなると、消防法の規定によりスプリンクラーヘッドや煙感知器、誘導灯などの増設・移設が必要になるケースが多くなります。これらの防災設備関連の工事は、専門性が高く、費用も高額になりがちです。

- 空調設備の調整: 間仕切りを多く設置した場合、それぞれの区画で空調が適切に機能するように、空調機の移設やダクトの再配管が必要になります。これも専門的な工事であり、コストを押し上げます。

- 電気容量の変更: 多くの人員やIT機器を収容するため、分電盤の増設や幹線工事など、大規模な電気工事を行っている場合があります。これらを契約前の状態に戻す工事は、多額の費用がかかります。

- 搬入・搬出の手間: 解体で生じる大量の廃棄物を効率的に搬出するための計画や、多数の作業員を管理するための現場管理費も、小規模オフィスに比べて増加します。

150坪のオフィスを例にとると、坪単価10万円でも1,500万円、坪単価12万円なら1,800万円と、非常に高額な費用になることがわかります。

ビルのグレードや立地も費用に影響する

坪数だけでなく、入居しているビルの「グレード」や「立地」も、坪単価を左右する見過ごせない要素です。

- ビルのグレード:

一般的に、オフィスビルはグレードによってS(プレミアム)、A、B、Cといったランクに分けられます。グレードの高いビルほど、原状回復費用も高くなる傾向があります。その理由は、ビル全体の資産価値を維持するために、使用する建材の仕様(壁紙、床材、天井材など)が高品質なものに指定されていたり、共用部の養生ルールが厳格だったりするためです。また、後述する貸主指定業者(B工事)の費用設定が、そもそも高めに設定されているケースも少なくありません。 - 立地:

都心の一等地にあるビルか、郊外にあるビルかによっても費用は変わります。都心部では、工事車両の駐車スペース確保が難しかったり、搬入出のルートが限られていたりと、作業効率の面で制約が多く、結果として人件費や運搬費が割高になることがあります。 - 作業時間の制約:

多くのオフィスビルでは、他のテナントの業務に支障が出ないよう、工事時間を夜間や休日に限定しています。夜間・休日作業は、作業員の人件費が割増になるため、全体の工事費用を押し上げる一因となります。

これらの要素が複合的に絡み合うことで、最終的な原状回復費用が決定されます。したがって、提示された見積もりが高いか安いかを判断する際には、自社のオフィスの坪数だけでなく、ビルのグレードや立地、契約内容といった固有の条件を総合的に考慮する必要があります。

オフィス原状回復費用の主な内訳

原状回復費用の見積書には、専門的な工事項目が並び、一見すると内容を理解するのが難しいかもしれません。しかし、費用を適正化するためには、どのような工事にどれくらいの費用がかかっているのか、その内訳を把握することが不可欠です。ここでは、オフィス原状回復費用の主な内訳項目について、それぞれの内容と費用の目安を詳しく解説します。

| 項目 | 費用割合の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 仮設工事費 | 5~10% | 養生、仮設電気・水道、清掃片付けなど、工事準備と後片付けの費用。 |

| 内装・建具工事費 | 40~60% | 天井、壁、床の解体・撤去・再仕上げ、間仕切り撤去、建具撤去など。費用の中心となる項目。 |

| 設備関連工事費 | 20~30% | 電気、空調、防災、給排水衛生設備の撤去・移設・復旧の費用。専門性が高く高額になりやすい。 |

| 廃棄物処理費 | 5~10% | 工事で発生した産業廃棄物の運搬・処分費用。マニフェスト発行も含まれる。 |

| クリーニング費 | 1~3% | 工事完了後の全体の清掃費用。ワックスがけや窓清掃など。 |

| 諸経費 | 10~15% | 現場管理費、会社の利益など。工事全体の管理・運営に必要な経費。 |

仮設工事費

仮設工事費は、本格的な解体・内装工事を安全かつスムーズに進めるための準備と後片付けにかかる費用です。工事そのものではありませんが、プロジェクト全体に不可欠なコストとなります。

- 主な内容:

- 養生(ようじょう): 工事中にエレベーターや共用廊下、室内の既存設備などを傷つけないように、シートやベニヤ板で保護する作業です。ビルのグレードが高いほど、養生の範囲や仕様が厳しく指定され、費用も高くなる傾向があります。

- 仮設電気・水道: 工事用の照明や電動工具を使用するための仮設電源や、清掃用の仮設水道を設置する費用です。

- 墨出し: 解体する壁の位置や、新たに復旧する壁の位置などを、床や天井に正確に記す作業です。

- 清掃・片付け: 工事中に出るゴミの日常的な清掃や、工事完了後の片付けにかかる費用です。

これらの費用は、工事全体の品質と安全を担保するために必要不可欠なものと理解しましょう。

内装・建具工事費

内装・建具工事費は、原状回復費用の中で最も大きな割合を占める中心的な項目です。借主がオフィスを利用するために施した内装や造作を解体・撤去し、入居時の状態に戻すための工事全般が含まれます。

- 主な内容:

- 天井工事: 既存の天井材(岩綿吸音板などが一般的)を剥がし、新しいものに張り替える工事です。天井を抜いてスケルトン天井にしていた場合は、軽量鉄骨(LGS)で下地を組み直すところから作業が必要となり、費用は高くなります。

- 壁工事: 新設した間仕切り壁(LGS壁、スチールパーテーション、アルミパーテーション、ガラスパーテーションなど)の解体・撤去が主です。既存の壁については、汚れや傷があればクロスの張り替えを行います。

- 床工事: タイルカーペットの張り替えが最も一般的です。入居時に敷設したOAフロア(配線を床下に隠すための二重床)の撤去や、Pタイル・フローリングなどの剥がし作業も含まれます。

- 建具・造作工事: 会議室のドアや造作で作った受付カウンター、収納棚などの解体・撤去費用です。材質や構造が複雑なほど、解体手間がかかり費用が増加します。

- 塗装工事: 壁や建具、窓枠などの塗装を剥がしたり、再塗装したりする費用です。

これらの費用は、「何を」「どれだけ」変更したかによって大きく変動します。内装にこだわって作り込んだオフィスほど、この内装・建具工事費が高額になることを覚えておく必要があります。

設備関連工事費

設備関連工事費は、目に見える内装工事とは異なり、建物のインフラに関わる専門的な工事費用です。専門の技術者が必要となるため、一つ一つの単価が高くなりがちで、総額を押し上げる大きな要因となります。

- 主な内容:

- 電気設備工事: 増設した照明器具の撤去と指定照明への交換、コンセントやスイッチの移設・撤去、LAN配線の撤去、分電盤の復旧などが含まれます。

- 空調設備工事: 間仕切り設置に伴い移設・増設した空調機や吹き出し口、吸い込み口の撤去・復旧、ダクト配管の再接続などです。

- 防災設備工事: 間仕切りで区画が変更されたことに伴い、移設・増設した煙感知器、熱感知器、スプリンクラーヘッド、誘導灯などを消防法の規定に沿って元の状態に戻す工事です。ビルの安全に関わるため、貸主指定業者によるB工事となることがほとんどです。

- 給排水衛生設備工事: 給湯室やパントリー、室内トイレなどを増設した場合の、シンクや給排水管の撤去・復旧工事です。

これらの設備工事は、ビルの基本性能や安全性に直結するため、貸主側のチェックが厳しく、多くがB工事の対象範囲となります。

廃棄物処理費

解体工事によって発生した壁材、床材、ガラス、金属などのガラ(産業廃棄物)を、法律(廃棄物処理法)に基づいて適正に処理するための費用です。

- 主な内容:

- 運搬費: 現場から中間処理施設や最終処分場まで廃棄物を運ぶトラックの費用や人件費です。

- 処分費: 廃棄物を種類ごとに分別し、処分するのにかかる費用です。石膏ボードやガラスなど、リサイクルが難しいものは処分費が高くなる傾向があります。

- マニフェスト発行費: 産業廃棄物が適正に処理されたことを証明する「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の発行にかかる費用です。不法投棄などのトラブルを避けるために非常に重要です。

この費用は、解体する内装の量に比例して増減します。

クリーニング費

すべての工事が完了した後、引き渡しができる状態にするための最終的な清掃費用です。

- 主な内容:

- 床の洗浄・ワックスがけ

- 窓ガラスやサッシの清掃

- 照明器具やエアコンフィルターの清掃

- 工事で発生した粉塵などの全体の拭き掃除

工事内容によっては不要な場合もありますが、ほとんどのケースで契約書に「専門業者によるクリーニングの実施」が義務付けられています。

諸経費

諸経費は、個別の工事費とは別に計上される費用で、工事全体を管理・運営するために必要な経費です。見積書では「現場管理費」「一般管理費」などと記載されます。

- 現場管理費: 現場監督の人件費、工事の進捗管理、安全管理、近隣への対応など、工事現場を円滑に運営するための費用です。工事費総額の10~15%程度が目安です。

- 一般管理費: 工事会社の事務所の家賃、事務員の人件費、広告宣伝費、保険料など、会社を維持していくための経費です。工事会社の利益もここに含まれます。

見積書で「諸経費一式」としか書かれておらず、その割合が不自然に高い(例:20%を超える)場合は、内容の明細を業者に確認することが重要です。

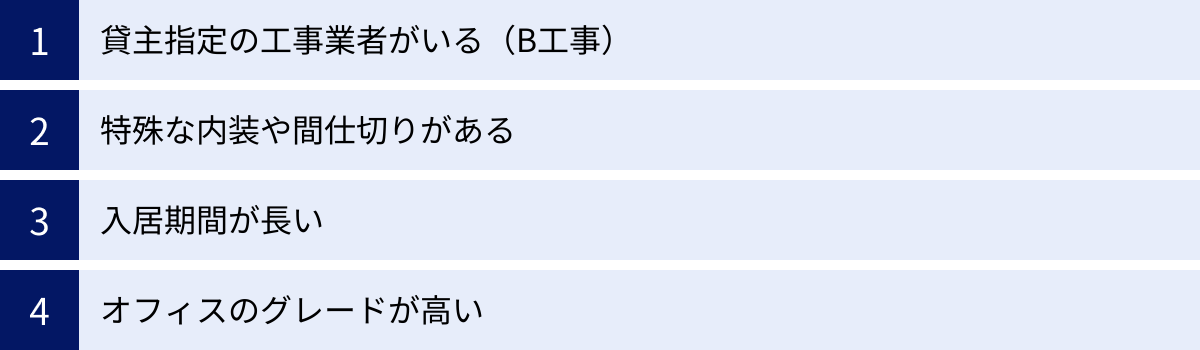

オフィス原状回復費用が高くなるケース

多くの企業が、貸主から提示された原状回復費用の見積もりを見て、「なぜこんなに高いのか」と驚くことがあります。費用が高騰するには、いくつかの典型的な理由が存在します。これらのケースを事前に理解しておくことで、予期せぬ出費を防ぎ、適切な対策を講じることが可能になります。

貸主指定の工事業者がいる(B工事)

オフィス原状回復費用が高くなる最大の要因は、「B工事」の存在です。B工事とは、建物の構造や安全性、他のテナントに影響を及ぼす可能性のある工事について、ビルのオーナー(貸主)が指定した業者に施工させる工事区分のことです。工事費用は借主が負担しますが、業者の選定権は借主にありません。

- なぜ高くなるのか?

B工事では、借主が複数の業者から見積もりを取って比較検討する「相見積もり」ができないため、競争原理が働きません。指定業者は、ビルオーナーとの継続的な関係を重視し、価格競争にさらされることがないため、提示する見積もりが市場価格よりも割高になる傾向があります。いわゆる「言い値」になりやすく、見積もりの内訳も「一式」で記載されるなど不透明なケースが少なくありません。 - B工事の対象となりやすい工事

- 防災設備(スプリンクラー、火災報知器、誘導灯など)の移設・増設

- 空調設備(エアコン本体、室外機、ダクトなど)の移設・増設

- 電気設備(分電盤、幹線工事など)

- 給排水設備(給湯室、トイレなど)の増設

- 外壁や窓に関わる工事

これらの工事は、ビルの資産価値や安全性に直結するため、貸主側が管理できる指定業者を使わせたいという意図があります。この仕組み自体には一定の合理性がありますが、費用負担者である借主にとっては、コストコントロールが極めて難しい領域となっているのが実情です。

特殊な内装や間仕切りがある

入居時に、企業のブランドイメージを表現するために、あるいは機能性を追求するために、こだわりの内装を施したオフィスは少なくありません。しかし、標準仕様から外れた特殊な内装や間仕切りは、退去時の原状回復費用を押し上げる大きな要因となります。

- 費用が高くなる内装の例:

- デザイン性の高いエントランス: 特殊な素材(天然石、木材、ガラスなど)や複雑な形状の造作、間接照明などを多用したエントランスは、解体・撤去・処分に手間がかかります。

- ガラスパーテーション: 開放感を演出するガラス張りの会議室は人気ですが、通常の壁に比べて解体・撤去に専門技術が必要で、ガラス自体の処分費用も高額です。

- 床の嵩上げ(かさあげ): プレゼンテーションステージや小上がりスペースなど、床を部分的に高くしている場合、その解体と下地の復旧に費用がかかります。

- 天井の抜き(スケルトン天井): おしゃれなカフェのような雰囲気を出すために天井を抜いている場合、元の天井下地を組み直し、指定の天井材を張る作業が必要になり、高額な工事となります。

- 防音室・サーバールーム: 特殊な機能を持つ部屋は、防音材や断熱材、専用の空調・電気設備などが設置されており、これらの撤去は複雑でコストがかかります。

入居時に内装へ投資する際は、退去時の「解体・撤去コスト」も念頭に置くという視点が、長期的なコスト管理において非常に重要です。

入居期間が長い

「長く入居していたのだから、経年劣化で多少は考慮してもらえるだろう」と考えるのは自然なことですが、オフィスの原状回復においては、逆に入居期間が長いほど費用が高くなるケースがあります。

その主な理由は、建物や設備の仕様が、入居当時から変化している可能性があるためです。

- 具体例:

- 照明器具のLED化: 10年前に入居した当時は蛍光灯が標準だったビルが、現在では全館LED照明に切り替わっている場合があります。この場合、退去時には蛍光灯に戻すのではなく、現在のビル標準仕様である「LED照明」に交換するよう求められることがあります。

- 空調設備の更新: ビル全体の空調システムが新しいものに更新されている場合、それに合わせて室内の吹き出し口などを変更する必要が出てくる可能性があります。

- 消防法や建築基準法の改正: 入居期間中に法律が改正され、より厳しい基準が適用されるようになった場合、現在の法規に適合する形で原状回復を行うよう求められることがあります。

賃貸借契約書に「原状回復とは、本契約締結時の状態ではなく、明け渡し時点におけるビル標準仕様に復旧することをいう」といった条項が含まれている場合、こうした追加費用が発生するリスクが高まります。長期入居の場合は特に、現在のビル標準仕様がどうなっているかを貸主側に確認することが重要です。

オフィスのグレードが高い

いわゆるSクラス、Aクラスといったハイグレードビルに入居している場合も、原状回復費用は高騰する傾向にあります。これは、ビルのブランド価値や資産価値を維持するために、あらゆる面で高い品質基準が設けられているためです。

- ハイグレードビルで費用が高くなる理由:

- 高品質な指定建材: 壁紙、床のタイルカーペット、天井材など、復旧時に使用する建材が、ビル側によって高品質・高単価な製品に指定されています。市中の安価な汎用品を使うことは許されません。

- 厳格な施工ルール: 共用部の養生範囲が広かったり、二重三重の養生が求められたり、搬入出のルートや時間が厳しく制限されたりします。

- 作業時間の制約: 他のテナントへの配慮から、騒音や振動を伴う工事は平日の日中を避け、夜間や休日に限定されることがほとんどです。これにより、作業員の人件費が割増料金となり、全体のコストを押し上げます。

- 管理費・諸経費の割増: ビル全体の管理体制が厳格であるため、現場監督の業務も複雑化し、現場管理費が高めに設定されることがあります。

ハイグレードビルが提供する優れたビジネス環境やステータスには、退去時にも相応のコストがかかることを認識しておく必要があります。

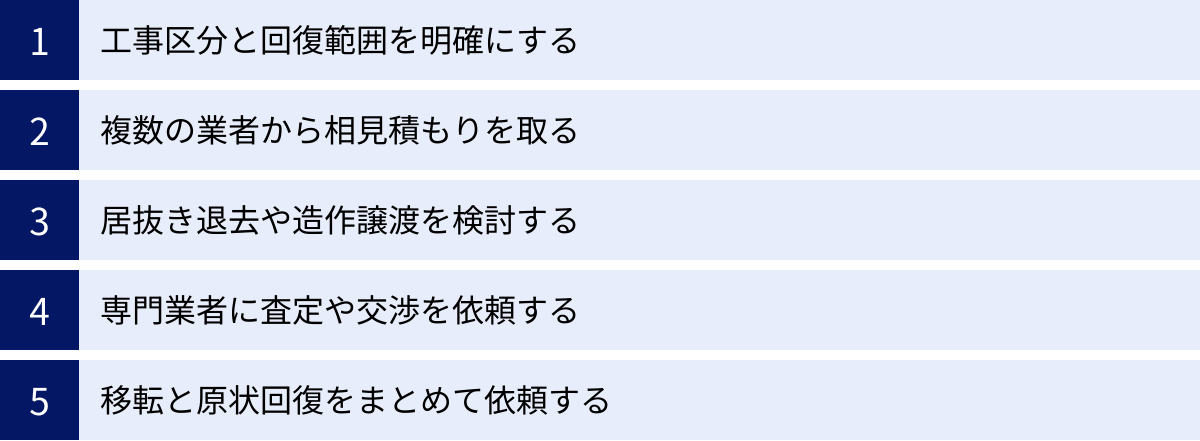

オフィス原状回復費用を安く抑える5つのコツ

高額になりがちなオフィスの原状回復費用ですが、正しい知識を持ち、計画的に行動することで、無駄な出費を大幅に削減することが可能です。ここでは、コストを賢く抑えるための5つの実践的なコツを紹介します。これらを一つずつ実行することが、適正価格での退去につながります。

① 工事区分と回復範囲を明確にする

コスト削減の最も基本的かつ重要な第一歩は、「支払う必要のない工事費用を支払わない」ことです。そのためには、まず自社が負担すべき工事の範囲を正確に把握する必要があります。

- 賃貸借契約書の再読: まず、原状回復に関する条項と特約を隅々まで読み返します。「通常損耗はどちらの負担か」「スケルトン返しが義務か」「どこまでが原状回復の範囲か」といった定義を正確に理解します。

- 工事区分表の入手: ビル管理会社から、A工事・B工事・C工事の区分が明記された「工事区分表」や「ビル管理規程」といった書類を入手します。

- 貸主提示の見積もりと照合: 貸主側から提示された原状回復の工事範囲や見積書の内容と、①と②の資料を照らし合わせます。

この作業により、本来は貸主が負担すべきA工事や、契約上は借主負担となっていない通常損耗の修繕が、見積もりに紛れ込んでいないかをチェックできます。例えば、「共用廊下の壁の傷の補修」や「経年劣化した空調本体の交換」などが含まれていた場合、それはA工事に該当する可能性が高く、借主が負担する義務はありません。

疑問点があれば、「この項目が当社の負担となる根拠を、契約書の第〇条に基づいて示してください」といった形で、明確な説明を求めましょう。曖昧な要求を鵜呑みにせず、契約書を盾に交渉することが、不要なコストを削減する上で不可欠です。

② 複数の業者から相見積もりを取る

貸主指定業者に依頼せざるを得ないB工事とは異なり、借主が自由に工事業者を選べる「C工事」については、必ず複数の業者から相見積もりを取りましょう。 これが、コスト削減の最も直接的で効果的な方法です。

- C工事の対象となりやすい工事:

- 間仕切り壁の解体・撤去

- 床(タイルカーペットなど)の張り替え

- 壁紙(クロス)の張り替え

- 電話・LAN配線の撤去

- オフィス家具や什器の廃棄処分

- 相見積もりの進め方:

- 最低3社から取得: 比較検討するためには、少なくとも3社程度の業者に見積もりを依頼するのが理想です。

- 見積もり条件を統一: 各社に同じ条件(工事範囲、仕様、図面など)を提示し、正確に比較できるようにします。

- 項目別の単価を比較: 「一式」ではなく、項目ごとに単価と数量が記載された詳細な見積書の提出を求めます。「解体工事」「内装仕上げ工事」「廃棄物処理費」など、各項目の金額を比較し、極端に高い項目がないかを確認します。

- 安さだけで選ばない: 金額はもちろん重要ですが、安すぎる見積もりには注意が必要です。工事の品質が低かったり、後から追加費用を請求されたりするリスクがあります。業者の実績、担当者の対応の質、保証の有無なども総合的に判断して、信頼できるパートナーを選びましょう。

相見積もりを取ることで、C工事部分の適正な市場価格を把握でき、交渉の材料としても活用できます。

③ 居抜き退去や造作譲渡を検討する

原状回復工事そのものを実施しない「居抜き退去」は、コストを劇的に削減できる可能性を秘めた選択肢です。居抜き退去とは、設置した内装や設備、什器などをそのままの状態で、次の入居者に引き継いで退去する方法です。

- メリット:

- 原状回復費用の大幅削減・ゼロ化: 数百万円から数千万円かかることもある解体工事費が不要になります。

- 廃棄物の削減: 環境負荷の低減にも貢献できます。

- 退去までの期間短縮: 解体工事の期間が不要になるため、スムーズな移転が可能です。

- 成功させるためのポイント:

- 貸主(ビルオーナー)の承諾が必須: 居抜き退去は、必ず貸主の許可が必要です。無断で話を進めることはできません。まずは貸主に居抜き退去の意向を伝え、承諾を得ることが大前提です。

- 後継テナント探し: 貸主が後継テナント探しに協力的でない場合は、自社で内装を引き継いでくれる次の入居者を見つける必要があります。居抜き物件専門の不動産仲介会社やマッチングサイトを活用するのが効率的です。

- 造作譲渡: 内装すべてではなく、会議室の間仕切りや受付カウンターなど、一部の設備(造作)だけでも次の入居者や貸主に買い取ってもらう「造作譲渡」という方法もあります。これにより、その部分の解体費用を削減できます。

居抜き退去は、貸主、自社、後継テナントの三者すべてにメリットがある「三方よし」の退去方法となる可能性があります。特に、レイアウトの汎用性が高く、内装が比較的新しい状態であれば、成功の確率は高まります。

④ 専門業者に査定や交渉を依頼する

B工事の見積もりが高額で納得できない、あるいは貸主との交渉が難航している、といった場合には、原状回復費用の査定や減額交渉を専門に行うコンサルティング会社に依頼するのも有効な手段です。

- 専門業者の役割:

- 見積もりの適正査定: 専門的な知見から、貸主指定業者(B工事)の見積もりを精査し、単価や数量、工事項目に過剰な請求や不適切な部分がないかを洗い出します。

- 交渉の代行: 借主に代わって、ビルオーナーや管理会社、指定工事業者と直接交渉します。建築や法律の専門知識を基に、論理的に減額を働きかけます。

- 工事区分の見直し: 本来C工事で実施できるはずの工事がB工事として計上されていないかなどをチェックし、工事区分の適正化を求めます。

- 依頼するメリット:

- 減額成功率の向上: 一般の担当者が交渉するよりも、専門家が介入する方が、大幅なコスト削減を実現できる可能性が高まります。

- 担当者の負担軽減: 煩雑で精神的なストレスも大きい交渉業務を、専門家に一任できます。

- 成功報酬型の料金体系: 多くの専門業者では、「減額できた金額の〇%」といった成功報酬型の料金体系を採用しているため、初期投資のリスクを抑えて依頼できます。

自社だけでの対応に限界を感じた場合は、こうした外部の専門家の力を借りることを検討してみましょう。

⑤ 移転と原状回復をまとめて依頼する

オフィスの移転は、「旧オフィスの原状回復工事」と「新オフィスの内装工事」という2つの大きなプロジェクトが同時に進行します。これらを別々の業者に依頼するのではなく、両方を一括で請け負ってくれる業者に依頼することで、コストメリットが生まれる場合があります。

- 一括依頼のメリット:

- セット割引: 大口の取引となるため、業者側も価格交渉に応じやすくなり、「セット割引」として全体の費用をディスカウントしてくれる可能性があります。

- 交渉力の強化: 原状回復と移転先の両方の工事を依頼することで、業者との関係性が強まり、B工事の価格交渉などにおいても、業者がより親身に協力してくれることが期待できます。

- プロジェクト管理の効率化: 窓口が一本化されるため、打ち合わせや連絡の手間が省け、移転担当者の業務負担を大幅に軽減できます。設計から工事、引越しまでワンストップで対応してくれる業者を選べば、非常にスムーズにプロジェクトを進行できます。

移転を伴う場合は、原状回復工事単体で業者を探すだけでなく、移転プロジェクト全体を任せられるパートナーを探すという視点を持つことが、結果的にコストと手間の両方を削減する賢い選択となるでしょう。

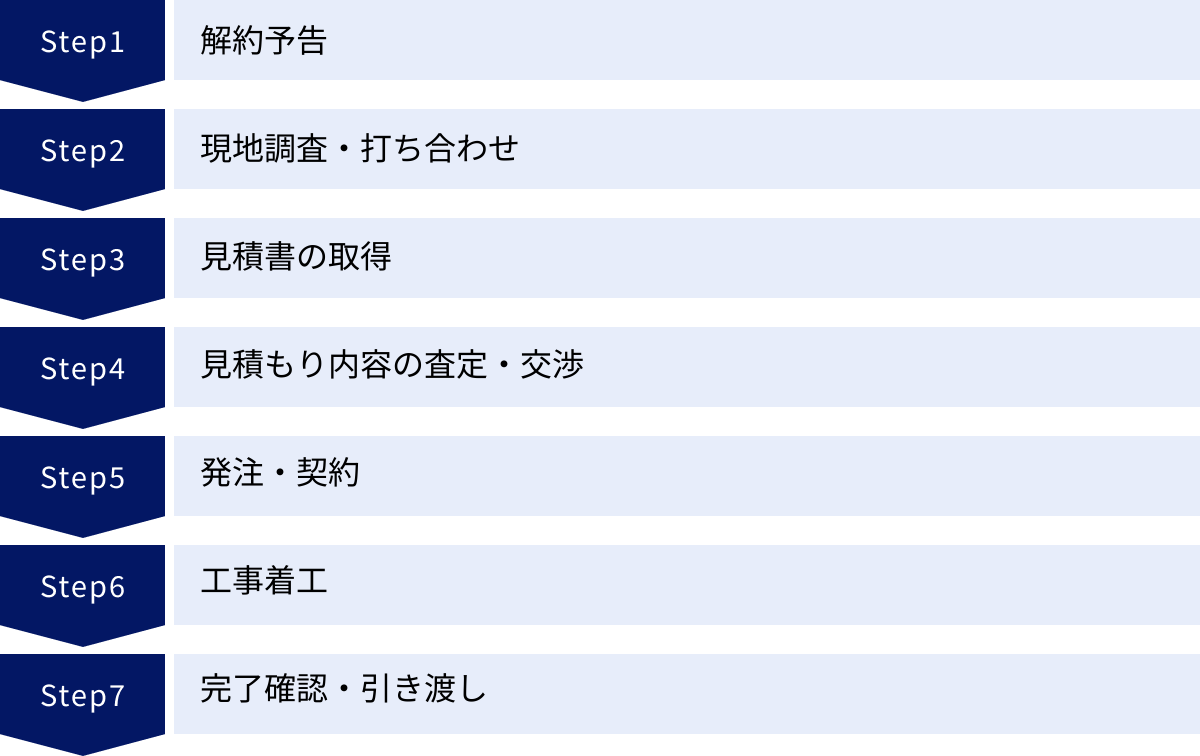

オフィス原状回復工事の流れ【7ステップ】

オフィスの原状回復は、思い立ってすぐに完了するものではありません。解約の意思を伝えてから、実際に物件を引き渡すまでには、いくつかの段階を踏む必要があり、通常は数ヶ月の期間を要します。ここでは、一般的な原状回復工事の流れを7つのステップに分けて解説します。各ステップでやるべきことを把握し、計画的に進めましょう。

① 解約予告

すべての始まりは、貸主(ビルオーナーまたは管理会社)に対して、賃貸借契約を解約する意思を正式に通知する「解約予告」からスタートします。

- 予告期間の確認: まず、賃貸借契約書を確認し、「解約予告期間」が何ヶ月前に設定されているかを確認します。オフィス賃貸の場合、一般的に6ヶ月前と定められていることが多く、小規模なビルでは3ヶ月前というケースもあります。

- 書面での通知: 解約予告は、口頭ではなく、必ず契約書に定められた方法(通常は書面)で行います。後々のトラブルを防ぐため、配達証明付き内容証明郵便などを利用して、通知した日付が客観的に証明できるようにしておくと万全です。

- スケジュールの起点: この解約予告日が、退去日(契約終了日)を決定し、そこから逆算して原状回復工事のスケジュールを組むための起点となります。予告期間を遵守しないと、余分な賃料が発生する可能性があるので注意が必要です。

② 現地調査・打ち合わせ

解約予告を提出すると、貸主側から連絡があり、原状回復の具体的な内容を決定するための現地調査と打ち合わせが行われます。

- 参加者: 通常、借主(自社の担当者)、貸主(ビル管理会社の担当者)、そして貸主が指定する工事業者(B工事担当)が立ち会います。C工事を依頼する業者も、この段階で同席させると話がスムーズに進むことがあります。

- 確認事項:

- 原状回復範囲の確定: 契約書と現状を照らし合わせながら、どこを、どのように、どのレベルまで復旧させるのか、具体的な工事範囲を双方で確認・合意します。

- 工事区分の確認: どの工事がA工事・B工事・C工事に該当するのかを、一つずつ明確にしていきます。このすり合わせが非常に重要です。

- 図面の確認: 入居時の図面やビル標準仕様書など、回復すべき「原状」の基準となる資料を共有します。

この打ち合わせの内容が、後の見積もりの基礎となります。議事録を作成し、双方で合意した内容を書面に残しておくことが、後の「言った・言わない」のトラブルを防ぐために有効です。

③ 見積書の取得

現地調査と打ち合わせで確定した工事範囲に基づき、工事業者から見積書を取得します。

- B工事の見積もり: 貸主指定業者から、B工事分の見積書が提出されます。これは1社のみからの提出となります。

- C工事の見積もり: 自社で選定した複数の工事業者(最低3社推奨)に、C工事分の見積もりを依頼します(相見積もり)。

見積書は、通常1~2週間程度で提出されます。B工事の見積もり提示が遅れるケースもあるため、早めに催促することが大切です。

④ 見積もり内容の査定・交渉

取得した見積書の内容を精査し、価格交渉を行う、コスト削減において最も重要なフェーズです。

- C工事の査定: 相見積もりを比較検討し、最もコストパフォーマンスに優れた業者を選定します。単に総額が安いだけでなく、工事項目に漏れがないか、実績は十分かなども考慮します。

- B工事の査定: 競争原理が働かないB工事の見積もりは、特に注意深くチェックする必要があります。

- 単価・数量のチェック: 各項目の単価が市場価格と比べて著しく高くないか、数量が過大に計上されていないかを確認します。C工事の見積もりを参考に比較するのも一つの手です。

- 不要な項目のチェック: 本来C工事で実施できるものがB工事に含まれていないか、あるいは不要な工事が計上されていないかを確認します。

- 価格交渉: 査定で洗い出した疑問点や不審な点を基に、貸主側(または指定業者)と価格交渉を行います。感情的にならず、客観的な根拠(C工事の見積もりなど)を示しながら、冷静に交渉を進めることが成功の鍵です。必要であれば、前述の専門コンサルタントにこの段階で依頼することも検討します。

⑤ 発注・契約

見積もり内容と金額について、貸主・借主・工事業者の三者間で合意に至れば、正式に工事を発注し、契約を締結します。

- 契約書の確認: 工事請負契約書の内容を十分に確認し、工事範囲、金額、工期、支払い条件などが、合意した内容と相違ないことを確かめてから署名・捺印します。

- 工事スケジュールの確定: 最終的な工事スケジュールを確定させ、関係者間で共有します。

⑥ 工事着工

契約とスケジュールに基づき、いよいよ原状回復工事が始まります。

- 事前準備: 工事開始前に、ビル管理会社への工事届の提出や、近隣テナントへの挨拶回りなどを行います。これにより、工事を円滑に進めることができます。

- 進捗確認: 工事期間中も、任せきりにするのではなく、定期的に現場を訪れて進捗状況を確認することが望ましいです。仕様と異なる工事が行われていないか、工期に遅れは出ていないかなどをチェックします。

工事期間は、オフィスの規模や工事内容によりますが、数週間から1ヶ月以上かかることもあります。

⑦ 完了確認・引き渡し

工事が完了したら、物件を貸主に引き渡すための最終確認を行います。

- 完了検査(竣工検査): 貸主の担当者立ち会いのもと、工事が契約書や打ち合わせ通りに完了しているか、隅々までチェックします。傷や汚れ、施工不良などがないか、細かく確認します。

- 是正指示: もし不具合が見つかった場合は、その場で指摘し、手直し(是正工事)を依頼します。

- 引き渡し・鍵の返却: すべての是正が完了し、貸主の承認が得られたら、物件の引き渡しは完了です。オフィスの鍵をすべて返却します。

- 敷金の返還: 引き渡し完了後、契約に基づき、預けていた敷金(保証金)から原状回復費用(貸主が立て替えた場合)や未払い賃料などを差し引いた額が返還されます。返還時期や計算明細についても、このタイミングで最終確認しておきましょう。

原状回復工事で注意すべきポイント

オフィスの原状回復は、多額の費用と時間がかかるだけでなく、貸主との間でトラブルが発生しやすいプロジェクトでもあります。最後に、こうしたトラブルを未然に防ぎ、スムーズに退去を完了させるために、特に注意すべき2つの重要なポイントを解説します。これらの知識は、あなたを不要なリスクから守るための盾となります。

賃貸借契約書の特約事項を必ず確認する

これまで何度も触れてきましたが、オフィス原状回復の成否は、賃貸借契約書の読解にかかっていると言っても過言ではありません。特に、通常の条文に加えて定められている「特約事項」は、法律の一般原則よりも優先されるため、絶対に見逃してはならない最重要項目です。

- なぜ特約が重要なのか?

民法では、賃借人は通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)や経年変化については、原状回復義務を負わないのが原則です。しかし、事業者間の契約であるオフィス賃貸では、この原則を覆す特約が有効とされています。つまり、特約に書かれている内容は、たとえ借主に不利なものであっても、原則として守らなければならないのです。 - 注意すべき特約の具体例:

- 「通常損耗・経年変化の負担に関する特約」:

(例)「本物件の明け渡しにあたり、通常損耗および経年変化であるか否かを問わず、乙(借主)の費用負担において、本物件を本契約締結時の状態に復さなければならない。」

この一文があるだけで、住宅賃貸の常識は通用しなくなり、壁紙の日焼けやカーペットの通常使用による擦り切れなども、すべて借主の費用で新品同様に復旧する義務を負うことになります。 - 「スケルトン返しに関する特約」:

(例)「乙は、本物件をスケルトン(建物の構造躯体以外の内装・設備が何もない状態)にして、甲(貸主)に明け渡すものとする。」

この特約がある場合、たとえ入居時に内装や設備が整っていたとしても、それらをすべて撤去し、コンクリート打ちっ放しの状態に戻す必要があります。費用は極めて高額になります。 - 「ビル標準仕様への復旧に関する特約」:

(例)「原状回復とは、明け渡し時点における、甲が別途定める本件ビルの標準仕様に復旧させることをいう。」

この特約は、入居期間が長い場合に特に注意が必要です。前述の通り、入居時よりもグレードの高い仕様に復旧する義務が生じ、想定外のコストが発生する原因となります。

- 「通常損耗・経年変化の負担に関する特約」:

これらの特約は、契約締結時にその意味とリスクを十分に理解しておくことが最も重要です。そして、退去時には、これらの特約を基に貸主と交渉に臨む必要があります。契約書こそが、あなたの権利と義務を定義する唯一の拠り所なのです。

工事区分(A・B・C工事)を理解する

オフィスビルの内装工事において用いられる「A工事」「B工事」「C工事」という区分は、原状回復の費用と責任の所在を理解する上で欠かせない概念です。この区分を知らないままだと、なぜ費用が高くなるのか、どこに交渉の余地があるのかが全く分かりません。

| 工事区分 | 工事内容 | 発注者 | 費用負担者 | 業者選定 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| A工事 | ビル全体の構造や共用部に関わる工事(外壁、エレベーター、共用廊下、ビル全体の空調設備など) | 貸主 | 貸主 | 貸主が指定 | 借主の費用負担はない。ビルの資産価値を維持するための工事。 |

| B工事 | ビルの基本性能に影響する専有部内の工事(防災設備、空調、分電盤、給排水管の接続など) | 借主 | 借主 | 貸主が指定 | 費用が高額になりやすいトラブルの元。借主は費用を払うが、業者を選べない。 |

| C工事 | 借主の意向で行う専有部内の工事(内装仕上げ、間仕切り設置、電話・LAN配線、什器設置など) | 借主 | 借主 | 借主が自由に選定 | 相見積もりでコスト削減が可能。借主が主体的にコントロールできる工事。 |

この中で、トラブルの最大の温床となるのが「B工事」です。借主が費用を負担するにもかかわらず、貸主が指定した業者しか使えないため、価格が不透明で高額になりがちです。貸主側には「ビルの安全性を確保し、資産価値を維持するために、信頼できる業者に施工させたい」という正当な理由がありますが、借主側からすればコストコントロールができない悩ましい存在です。

原状回復においては、入居時にC工事で行った間仕切り設置に伴う防災設備や空調の増設などが、退去時にはB工事として扱われることが多く、これが高額請求につながります。

トラブルを避けるための対策:

- 契約前の確認: 賃貸借契約を結ぶ前に、工事区分表をよく確認し、どの工事がB工事に該当するのかを正確に把握します。B工事の範囲が広すぎる場合は、契約前に交渉する余地があります。

- 工事前の合意形成: 原状回復工事を開始する前の打ち合わせで、どの工事項目がB工事で、どれがC工事なのかを、貸主側と書面で明確に合意します。C工事として実施できるものは、積極的にC工事として進めることで、コストを大幅に削減できます。

この工事区分を正しく理解し、自社の費用負担で、かつ自由に業者を選べるC工事の範囲を最大化すること。そして、避けられないB工事については、その見積もり内容を徹底的に精査すること。これが、原状回復費用を適正化するための極めて重要な戦略となります。

オフィスの原状回復は、複雑で骨の折れるプロセスですが、正しい知識と計画的な準備があれば、必ず乗り越えられます。本記事で解説したポイントを参考に、円満かつ経済的なオフィス退去を実現してください。