都市の風景を彩る多種多様なビル。その中でも、私たちが日常的に利用する「商業ビル」と、働く場所として馴染み深い「オフィスビル」は、似ているようでその目的や構造、役割が大きく異なります。これらの違いを理解することは、不動産投資やビジネスの出店戦略、あるいは単に街歩きを楽しむ上でも非常に有益です。

この記事では、「商業ビル」とは何かという基本的な定義から、オフィスビルとの具体的な違い、さらには商業ビルの多様な種類やその特徴、そしてビル経営における重要なポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、商業ビルに関する全体像を掴み、その奥深さを理解できるでしょう。

商業ビルとは

まずはじめに、「商業ビル」と、比較対象となる「オフィスビル」がそれぞれどのようなものであり、社会の中でどのような役割を担っているのか、基本的な定義から確認していきましょう。

商業ビルの定義と主な役割

商業ビルとは、一言で表すと「不特定多数の消費者が、物品の購入やサービスの提供を受けることを主目的として利用する建物」です。テナントとして入居するのは、アパレルショップ、飲食店、雑貨店、美容室、クリニック、映画館など、消費者向けのビジネス(BtoC)を展開する店舗が中心となります。

商業ビルの最も重要な役割は、人々が集い、交流し、消費活動を行う「場」を提供することです。その役割は多岐にわたります。

- 物販機能: ファッション、食料品、家電、書籍など、あらゆる商品を販売する店舗が集積し、消費者の購買ニーズに応えます。

- 飲食機能: レストラン、カフェ、バーなどが軒を連ね、食事や休憩の場を提供します。友人とのランチや仕事帰りの一杯など、人々の生活に彩りを与えます。

- サービス機能: 美容室、ネイルサロン、リラクゼーション施設、各種スクール、クリニックなど、生活の質を高めるための多様なサービスを提供します。

- エンターテイメント機能: 映画館、ゲームセンター、ボウリング場などがテナントとして入ることもあり、人々に楽しみや娯楽を提供します。

これらの機能が集約されることで、商業ビルは単なる「モノを売る場所」から、「トキを過ごす場所(コト消費の拠点)」へと進化しています。特に大規模な商業ビルは、その地域におけるランドマークとなり、街の賑わいを創出する中心的な役割を担います。週末には多くの家族連れやカップルで賑わい、地域のコミュニティが形成されるハブとしての機能も果たします。

また、経済的な側面から見ると、商業ビルは多くの雇用を生み出し、地域経済の活性化に大きく貢献します。テナントの売上が地域の税収に繋がり、ビル自体の存在が周辺の地価や不動産価値にも影響を与えるなど、その影響力は計り知れません。

よくある質問として「商業ビルと商業施設はどう違うのか?」というものがあります。基本的にはほぼ同義で使われることが多いですが、厳密にはニュアンスの違いがあります。「商業施設」は機能に着目したより広い概念であり、ショッピングセンターや商店街なども含みます。一方で「商業ビル」は、主に都市部に見られる多層階の建物形状(ビルディング)を指して使われることが多いです。この記事では、主に建物としての側面に焦点を当てて解説を進めます。

オフィスビルの定義と主な役割

一方、オフィスビルは「企業や団体が事業活動を行うための執務空間(オフィス)を提供することを主目的とした建物」です。商業ビルのように不特定多数の消費者が自由に出入りするのではなく、そこで働く従業員や取引先など、特定の関係者が利用することを前提として設計されています。

オフィスビルの主な役割は、知的生産活動の拠点となることです。企業が効率的かつ快適に業務を遂行できる環境を提供することが、その最大の使命と言えるでしょう。

- 執務空間の提供: 企業の規模や業態に応じて、オープンなレイアウトから個室まで、多様なワークスペースを提供します。従業員が集中して業務に取り組める環境が求められます。

- 企業の信頼性・ブランドイメージの向上: 一等地に立地するグレードの高いオフィスビルに入居することは、企業の社会的信用やブランドイメージを高める効果があります。優秀な人材の採用においても有利に働くことがあります。

- 従業員の労働環境の向上: 快適な空調設備、明るい照明、清潔なトイレ、リフレッシュできるラウンジスペースなど、従業員の満足度(ES)や生産性を高めるための設備・環境を提供します。

- BCP(事業継続計画)対策: 地震などの自然災害や不測の事態が発生した際に、事業を継続できるようにするための機能も重要です。高い耐震性能や非常用発電機、データのバックアップ体制などがこれにあたります。

近年では、単に「働く場所」を提供するだけでなく、ワーカーのウェルビーイング(心身の健康)を重視する傾向が強まっています。ビル内にフィットネスジムや仮眠室、健康的な食事を提供するカフェテリアなどを併設したり、緑豊かな屋上庭園を設けたりと、付加価値の高いオフィスビルが増えています。

また、スタートアップ企業やフリーランスの増加に伴い、従来のオフィス賃貸借契約だけでなく、より柔軟な契約が可能なシェアオフィスやコワーキングスペースといった新しい形態のオフィスも、オフィスビルの一角を占めるようになっています。

このように、商業ビルが「外向き」に開かれ、不特定多数の集客を目指すのに対し、オフィスビルは「内向き」に機能し、特定の利用者の生産性や快適性を追求するという、根本的な目的の違いが存在します。この違いが、次に解説する立地や構造、収益性など、あらゆる側面に影響を与えていくのです。

商業ビルとオフィスビルの5つの違い

商業ビルとオフィスビルは、その根本的な目的が異なるため、様々な側面に明確な違いが現れます。ここでは、特に重要な5つの違い「①目的・用途」「②入居テナント」「③構造・設備」「④立地」「⑤収益性」について、具体的な例を挙げながら詳しく解説します。

| 比較項目 | 商業ビル | オフィスビル |

|---|---|---|

| ① 目的・用途 | 消費活動の場(不特定多数の集客と購買促進) | 生産活動の場(特定従業員の業務効率と快適性) |

| ② 入居テナント | 小売、飲食、サービスなど(BtoC事業が中心) | 一般企業、士業事務所など(BtoB事業・本社機能が中心) |

| ③ 構造・設備 | 開放的な空間、回遊性を促す動線、強力なインフラ | 均質的なフロア、高度なセキュリティ、情報通信インフラ |

| ④ 求められる立地 | 視認性とアクセスが最重要(駅前、繁華街、幹線道路沿い) | ビジネス上の利便性とステータスが重要(ビジネス一等地) |

| ⑤ 収益性 | 売上歩合賃料が多く、収益変動が大きい(ハイリスク・ハイリターン) | 固定賃料が基本で、収益が安定的(ローリスク・ローリターン) |

① 目的・用途の違い

すでにお伝えした通り、両者の最も本質的な違いは、その存在目的にあります。

商業ビルの目的は、徹底して「消費活動を促進する」ことです。いかにして多くの人をビルに呼び込み(集客)、ビルの中を歩き回ってもらい(回遊性)、一つでも多くの店舗で商品を購入したりサービスを利用してもらったりするか(購買促進)が至上命題となります。そのため、ビル全体が華やかで、人々を惹きつける魅力的な空間として設計されます。滞在時間を延ばすための工夫、例えば快適なベンチの設置や魅力的なイベントの開催なども、この目的に沿った戦略です。つまり、商業ビルは「不特定多数の来館者」を主役とした、外向きのベクトルを持つ建物と言えます。

一方、オフィスビルの目的は、「知的生産活動を最大化する」ことです。主役はビル内で働く従業員であり、彼らがいかに効率よく、快適に、そして安全に業務を遂行できるかが最も重要視されます。そのため、外部からの騒音を遮断し、集中できる静かな環境を維持することが求められます。セキュリティを確保し、部外者が安易に立ち入れないようにすることも不可欠です。つまり、オフィスビルは「特定の利用者」のために最適化された、内向きのベクトルを持つ建物なのです。

この「消費」と「生産」という根本的な目的の違いが、これから説明するテナント、構造、立地、収益性のすべての違いの源泉となっています。

② 入居するテナントの違い

目的が異なれば、当然ながらそこに入居するテナント(店子)の種類も全く異なります。

商業ビルに入居するのは、BtoC(Business to Consumer)、つまり一般消費者を直接の顧客とするビジネスがほとんどです。具体的には、以下のような多種多様な業種が挙げられます。

- 物販: アパレル、化粧品、宝飾品、雑貨、家具、家電、書籍、食料品など

- 飲食: レストラン、カフェ、居酒屋、フードコート、デパ地下惣菜など

- サービス: 美容室、ネイルサロン、エステ、リラクゼーション、クリニック、銀行、旅行代理店、各種教室など

- エンターテイメント: 映画館、ゲームセンター、劇場など

商業ビルの経営において非常に重要なのが「テナントミックス」という考え方です。これは、どのような業種のテナントを、どのフロアに、どのように組み合わせて配置するかという戦略です。例えば、アパレル店と雑貨店を近くに配置して買い回りを促したり、レストランフロアに多様なジャンルの飲食店を集めて顧客の選択肢を増やしたりします。魅力的なテナントミックスは、相乗効果を生み出し、ビル全体の集客力と売上を大きく左右します。

対照的に、オフィスビルに入居するのは、BtoB(Business to Business)ビジネスを行う企業や、企業の管理部門(本社機能)が中心です。彼らは一般消費者をビルに呼び込む必要はありません。

- 一般企業: メーカー、商社、IT企業、金融機関、コンサルティングファームなど

- 士業事務所: 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士など

- 各種団体: 業界団体、NPO法人など

オフィスビルの場合、テナント構成は企業の「格」や業種のバランスが考慮されることはありますが、商業ビルのような積極的な相乗効果を狙う「テナントミックス」とは少し意味合いが異なります。むしろ、同業他社が同じビルに入ることを嫌うケースもあります。重要なのは、安定した賃料を長期的に支払える、与信の高い優良な企業に入居してもらうことです。

③ 構造・設備の違い

目的とテナントが違えば、求められる建物の構造や設備も根本から異なります。これは、両者を比較する上で最も分かりやすい違いの一つかもしれません。

商業ビルの構造・設備は、「集客」と「回遊性」を最大化するために最適化されています。

- 外観・エントランス: 視認性が高く、人々が思わず入りたくなるような開放的で魅力的なデザインが採用されます。1階部分はガラス張りにしたり、大きな吹き抜けを設けたりすることが一般的です。

- 動線計画: 顧客がビル内をスムーズに、そしてできるだけ長く滞在するように、エスカレーターやエレベーターが戦略的に配置されます。特にエスカレーターは、上下階への移動を促し、各フロアへのシャワー効果(上層階の集客が下層階に波及すること)を狙って、わざとフロアの対角線上に配置されることもあります。

- 共用部: 不特定多数の来客に対応するため、トイレの数が多く、パウダールームや授乳室、おむつ交換台、キッズスペース、インフォメーションカウンターなどが充実しています。

- 設備インフラ: 飲食店に必要な大容量の電気・ガス、強力な給排水・排気設備や、物販店の商品搬入をスムーズにするための大型荷物用エレベーターやバックヤードが不可欠です。

- 内装の自由度: テナントがブランドイメージを表現できるよう、店舗ごとの内装工事の自由度が高いのが特徴です。

一方、オフィスビルの構造・設備は、「業務効率」と「セキュリティ」を最優先に考えられています。

- 外観・エントランス: 重厚感があり、企業のステータスを象徴するような落ち着いたデザインが好まれます。エントランスにはセキュリティゲートが設置され、部外者の侵入を物理的に防ぎます。

- フロアプラン: 効率的に執務スペースをレイアウトできるよう、柱が少なく、正方形に近い「整形な」フロアが一般的です。配線を床下に収納できるOAフロアや、照明や空調の吹き出し口が均等に配置されたグリッド式天井が標準装備です。

- セキュリティ: ICカードによる入退館管理システム、エレベーターの不停止階設定、監視カメラ網など、高度なセキュリティ設備が導入されています。

- 設備インフラ: 全従業員が同時に利用しても安定した通信が可能な高速大容量のインターネット回線や、災害時にも事業を継続するための非常用発電機、高い耐震性能などが重視されます。

- 空調・照明: ゾーンごとや個人単位で温度調整が可能な個別空調システムや、省エネ性能の高いLED照明が普及しています。

このように、建物のハード面を見ても、両者の思想の違いは明らかです。

④ 求められる立地の違い

ビルの価値を大きく左右する「立地」。商業ビルとオフィスビルでは、それぞれ求められる理想の立地条件が異なります。

商業ビルにとって、立地は成功を左右する最も重要な要素と言っても過言ではありません。求められるのは、とにかく「人通りが多く、目立つ場所」です。

- 最重要視される要素: アクセスの良さ(駅直結、駅徒歩5分圏内など)と視認性(大通り沿いの角地など)。

- 具体的な立地:

- 都心部の主要駅前や繁華街: 多くの路線が乗り入れ、昼夜問わず人通りが絶えないエリア。

- 郊外のターミナル駅周辺: 広域からの集客が見込めるエリア。

- 幹線道路沿い(ロードサイド): 自動車での来店を主眼に置いた立地。広大な駐車場が必須。

商圏調査を徹底し、ターゲットとする顧客層がどれだけいるか、競合となる施設はどこにあるかなどを綿密に分析した上で立地が選定されます。「人がいるから出店する」のが商業ビルの鉄則です。

一方、オフィスビルの立地選定では、「ビジネス上の利便性」と「ステータス」が重視されます。

- 最重要視される要素: 交通の利便性(複数路線利用可能)、取引先へのアクセス、そしてエリアが持つブランドイメージ。

- 具体的な立地:

- 伝統的なビジネス一等地: 東京の丸の内・大手町、大阪の梅田・淀屋橋など、大企業や金融機関が集積するエリア。

- 新興のビジネスエリア: 東京の渋谷・品川、福岡の天神など、IT企業やベンチャー企業に人気のエリア。

- 郊外の業務拠点: コスト削減や職住近接の観点から、あえて都心から少し離れたターミナル駅周辺に拠点を構えるケースも増えています。

もちろんオフィスビルも交通の便が良いことは重要ですが、商業ビルのように「不特定多数の通行量」は必ずしも必要ではありません。むしろ、繁華街の喧騒から少し離れた、静かで落ち着いた環境が好まれることもあります。「ビジネスの中心地だからオフィスを構える」のがオフィスビルの考え方です。

⑤ 収益性の違い

ビル経営の観点から見ると、収益の上げ方(ビジネスモデル)にも大きな違いがあります。

商業ビルの賃料形態は、「売上歩合賃料」が採用されることが多いのが特徴です。これは、毎月定額の「最低保証賃料」に加えて、テナントの売上の一定割合(歩率)を賃料として徴収する方式です。

- メリット: テナントの売上が伸びれば、オーナーの収益も青天井で増加する可能性があります。ビル全体の魅力向上や集客イベントの成功が、直接オーナーの収入増に繋がります。

- デメリット: 景気の悪化や競合施設の出現などでテナントの売上が落ち込むと、オーナーの収益も減少します。収益の変動が大きく、予測が難しいハイリスク・ハイリターンなモデルと言えます。

このため、商業ビルのオーナー(デベロッパー)は、単に場所を貸すだけでなく、テナントの売上を向上させるための販促活動やイベント企画など、積極的な運営管理(プロパティマネジメント)に関与することが求められます。

それに対して、オフィスビルの賃料は、ほぼ「固定賃料」です。契約時に定められた賃料(坪単価 × 面積)を、契約期間中、毎月定額で支払う方式が一般的です。

- メリット: テナント企業の業績に左右されず、毎月安定した賃料収入が見込めます。長期契約(通常2年~)が基本のため、収益予測が立てやすいです。

- デメリット: 景気が良くても賃料が急に上がることはありません(契約更新時に見直しはある)。空室が発生すると、その期間は全く収入がなくなります(空室リスク)。商業ビルに比べて、収益は安定的ですが、爆発的な伸びは期待しにくいローリスク・ローリターンなモデルです。

このように、商業ビルとオフィスビルは、収益構造そのものが大きく異なり、オーナーに求められる経営手腕や戦略も全く違うものになるのです。

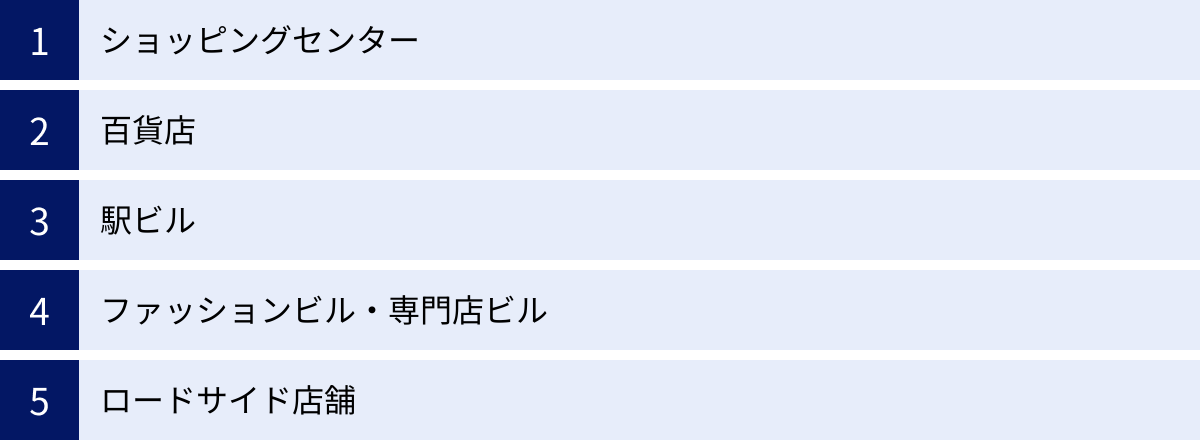

商業ビルの主な種類と特徴

一口に「商業ビル」と言っても、その規模や立地、テナント構成によって様々な種類に分類されます。ここでは、代表的な商業ビルの種類とその特徴について、詳しく見ていきましょう。それぞれの特徴を理解することで、街で見かけるビルがどのような役割を持っているのかがより深く分かります。

ショッピングセンター

ショッピングセンター(SC)は、「一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるもの」と定義されています(参照:一般社団法人日本ショッピングセンター協会)。デベロッパーと呼ばれる開発業者が主体となり、明確なコンセプトのもとにキーテナント(核となる店舗)と多数の専門店を集めて構成されるのが特徴です。

SCは主にその商圏規模や立地によって、以下の3つのタイプに分類されます。

#### 近隣型ショッピングセンター(NSC)

- 英語名: Neighborhood Shopping Center

- 商圏: 半径2km~3km程度、自動車で5分~10分程度の比較的小さな範囲を対象とします。

- キーテナント: スーパーマーケットが中心です。

- 特徴: 「日常生活の利便性」を追求した最も身近なタイプのSCです。スーパーマーケットを核に、ドラッグストア、100円ショップ、クリーニング店、ベーカリー、小規模なクリニックなど、住民が日常的に利用する店舗で構成されます。目的が明確な短時間の利用が多く、普段着で気軽に立ち寄れる「ご近所のアシ」のような存在です。

#### コミュニティ型ショッピングセンター(CSC)

- 英語名: Community Shopping Center

- 商圏: 半径5km~10km程度、自動車で10分~20分程度のより広い範囲を対象とします。NSCよりも広域からの集客を目指します。

- キーテナント: 総合スーパー(GMS)や大型ディスカウントストア、複数の大型専門店などが核となります。

- 特徴: NSCが提供する日常的な買い物機能に加え、衣料品、家電、書籍、雑貨など、少し専門性の高い商品を扱う店舗が入居します。週末に家族でまとめ買いをしたり、ちょっとしたお出かけ気分で訪れたりするような利用シーンを想定しています。NSCと後述するRSCの中間的な規模と機能を持ちます。

#### リージョナル型ショッピングセンター(RSC)

- 英語名: Regional Shopping Center

- 商圏: 半径10km~20km以上、自動車で30分以上かかるような非常に広大な範囲を商圏とします。「リージョナル」の名の通り、地域を代表する広域からの集客を目指す超大型施設です。

- キーテナント: 百貨店や、複数の大型専門店(ファッション、家電、スポーツ用品など)が核となります。

- 特徴: 一日中滞在して楽しめる「コト消費」の拠点としての性格が非常に強いです。多種多様なファッションブランド、豊富なレストランやフードコート、シネマコンプレックス(複合映画館)、アミューズメント施設などが集積し、買い物だけでなく、食事や娯楽まで、あらゆるニーズにワンストップで応えます。広大な駐車場を備え、高速道路のインターチェンジ近くなど、車でのアクセスが便利な郊外に立地することが多いです。イオンモールに代表される(企業名はあくまで参考例)、いわゆる「モール」と呼ばれる施設の多くがこのRSCに分類されます。

百貨店

百貨店(デパートメントストア)は、衣・食・住にわたる多種多様な商品を部門別に構成し、対面販売を基本とする大規模な小売業態です。経済産業省の商業動態統計調査においても、ひとつの業態として確立されています。

- 特徴:

- 高いブランドイメージ: 高級ブランドや高品質な商品を数多く取り扱い、富裕層や贈答品需要に応えます。

- 質の高い接客: 専門知識を持った販売員による丁寧なコンサルティングセールスが特徴です。

- 文化・情報の発信: 催事場での物産展や美術展、文化的なイベントを頻繁に開催し、単なる物販に留まらない価値を提供します。

- 都市のランドマーク: 伝統的に都市の一等地に立地し、その街の「顔」としての役割を長年担ってきました。

近年は、ECサイトの台頭や消費者のライフスタイルの変化により、厳しい経営環境に置かれていますが、体験型コンテンツの導入や富裕層向けサービスの強化、オンラインとの融合(OMO)など、新たな生き残りの道を模索しています。

駅ビル

駅ビルは、鉄道の駅舎と一体的に建設された商業施設です。その名の通り、駅の真上や隣接地に位置し、鉄道会社やそのグループ企業が運営しているケースがほとんどです。

- 特徴:

- 究極の好立地: 駅直結という最高のアクセスを誇ります。通勤・通学客や乗り換え客、旅行者など、膨大な数の鉄道利用者をメインターゲットとします。

- 利便性の高いテナント構成: 天候に左右されずに利用できるため、日常的に立ち寄れる店舗が中心です。ファッション、雑貨、書店、カフェ、レストランのほか、特に「駅ナカ」や地下フロアでは、惣菜や弁当、スイーツなどを販売する「デパ地下」のような食料品売り場(いわゆる駅ナカグルメ)が非常に充実しています。

- 時間消費型テナント: 短時間で利用できる店舗だけでなく、待ち合わせや食事に使えるレストラン街や、カルチャースクール、クリニックなどを併設し、多様なニーズに応えています。

駅ビルは、鉄道利用者の利便性を高めると同時に、鉄道会社にとって重要な収益源となっており、駅を中心とした街づくりの中核を担う存在です。

ファッションビル・専門店ビル

ファッションビルや専門店ビルは、特定のジャンルやターゲット層に特化したテナントで構成される商業ビルです。

- ファッションビル:

- ターゲットの明確化: 主に10代~20代の若者をターゲットとし、その時々の流行を反映したアパレルブランドや雑貨店を集積させています。東京・渋谷のSHIBUYA109(企業名はあくまで参考例)などがその典型です。

- トレンドの発信地: 最新のファッショントレンドを体感できる場所として、情報感度の高い層から支持されます。ビル全体で統一感のあるプロモーションやイベントを展開するのも特徴です。

- 専門店ビル:

- ジャンルの特化: ファッションに限らず、例えば「食」をテーマに全国の有名ラーメン店だけを集めたビルや、アニメ・ホビー関連の店舗だけを集めたビルなど、特定の趣味や嗜好を持つ顧客層(マニア層)をターゲットとします。

- 強力な集客力: ニッチなジャンルであっても、品揃えの深さや専門性で他を圧倒することで、遠方からでも目的を持って訪れる顧客を惹きつけます。

これらのビルは、大手百貨店やSCとは異なる独自のポジションを築き、多様な消費者ニーズに応えています。

ロードサイド店舗

ロードサイド店舗は、幹線道路や生活道路といった「道路沿い」に立地する店舗形態を指します。独立した建物である場合もあれば、複数の店舗が同じ敷地内に集まる「近隣型商業施設(パワーセンターなど)」を形成することもあります。

- 特徴:

- 車でのアクセスが前提: 来店客のほとんどが自動車を利用するため、視認性の良い立地と、広く停めやすい駐車場が不可欠です。

- 目的買いの顧客: 通りがかりにふらっと立ち寄るよりも、「あの店に行こう」と明確な目的を持って訪れる顧客が多いです。

- 多様な業態: ファミリーレストラン、回転寿司、カフェといった飲食店のほか、家電量販店、ホームセンター、ドラッグストア、カー用品店、衣料品チェーンなど、郊外の生活を支える様々な業態が出店しています。

- 効率的な店舗運営: 比較的賃料が安価な郊外に立地するため、広い売り場面積を確保しやすく、商品の大量陳列や効率的なオペレーションが可能です。

ロードサイド店舗は、モータリゼーション(車社会)の進展とともに発展してきた商業形態であり、現代の郊外における消費活動の重要な一翼を担っています。

商業施設とオフィスを兼ね備えた「複合ビル」とは

これまで商業ビルとオフィスビルを対比的に解説してきましたが、近年、都市部の再開発などで主流となっているのが、両者の機能を併せ持つ「複合ビル(複合用途ビル)」です。

複合ビルとは、商業施設、オフィス、ホテル、レジデンス(住宅)、文化施設(劇場や美術館)、カンファレンスセンターなど、異なる2つ以上の用途を一つの建物や敷地内に組み合わせた建築物を指します。東京の六本木ヒルズや東京ミッドタウン(企業名はあくまで参考例)などが、その代表的な例としてよく知られています。

複合ビルの典型的な構成としては、低層階に不特定多数の人が利用する商業施設や文化施設を配置し、セキュリティが必要な中層階以上にオフィスやホテル、高層階に眺望の良いレジデンスを配置するといったパターンが多く見られます。

では、なぜ今、複合ビルが注目され、多くの都市開発で採用されているのでしょうか。その背景には、単一用途のビルにはない、数多くのメリットが存在します。

1. 多様な機能の連携による相乗効果(シナジー)

複合ビルの最大の魅力は、異なる用途が互いに連携し、付加価値を生み出す点にあります。

- オフィスワーカーと商業施設: ビル内のオフィスで働くワーカーは、ランチや仕事帰りのディナー、買い物に低層階の商業施設を利用します。これにより、商業施設は平日の安定した顧客を確保できます。

- 来街者とビルの活性化: 商業施設やホテル、文化施設に訪れる人々が、ビル全体に賑わいや活気を生み出します。この活気は、オフィスのブランドイメージ向上にも繋がります。

- 居住者と生活利便性: ビル内のレジデンスに住む人々は、日々の買い物や食事が同じ建物内で完結するという、非常に高い利便性を享受できます。

このように、「働く(オフィス)」「住む(レジデンス)」「遊ぶ(商業・文化施設)」「泊まる(ホテル)」といった都市機能が集約されることで、ビル全体、ひいては街全体の魅力が向上します。

2. 収益のリスク分散

単一用途のビルは、その市場の動向に収益が大きく左右されます。例えば、オフィスビルは景気後退期に空室率が上昇するリスクがあり、商業ビルは消費の冷え込みやEコマースの拡大といった脅威に晒されます。

一方、複合ビルは複数の収益源を持つため、特定市場の不振を他の用途の収益でカバーできる可能性があります。例えば、オフィスの需要が低迷しても、商業施設やホテルの収益が好調であれば、ビル全体の収益の落ち込みを緩和できます。この「ポートフォリオ効果」によるリスク分散は、事業の安定性を高める上で非常に大きなメリットです。

3. 時間帯による賑わいの創出

オフィスビルは、主に平日の昼間に利用が集中し、夜間や休日は閑散としがちです。逆に、商業施設は平日夜や休日に最も賑わいます。

複合ビルは、これらの異なる利用パターンを組み合わせることで、一日を通じて、また平日・休日を問わず、常に人々が集う「24時間型の街」を創出できます。

- 平日昼: オフィスワーカーで賑わう。

- 平日夜: 仕事帰りのワーカーやディナー客で賑わう。

- 休日: 買い物やレジャーを楽しむ家族連れやカップルで賑わう。

このような継続的な賑わいは、エリアの治安向上にも貢献すると言われています。

4. 都市の持続可能性への貢献

職・住・遊の機能が近接することで、人々は長い時間をかけて通勤・移動する必要がなくなります。これは、個人の生活の質(QOL)を向上させるだけでなく、交通渋滞の緩和や環境負荷の低減といった、社会的な課題の解決にも繋がります。都市機能をコンパクトに集約させる「コンパクトシティ」の考え方を具現化したものとも言え、持続可能な都市開発のモデルとして注目されています。

もちろん、複合ビルの開発は、権利関係が複雑になり、高度な設計・建築技術や莫大な開発費用が必要となるなど、多くの困難を伴います。しかし、それらを乗り越えて生み出される価値は非常に大きく、今後の都市開発において、この複合化の流れはますます加速していくと考えられます。商業ビルとオフィスビルは対立する概念ではなく、融合することで新たな価値を生み出すパートナーとして捉える視点が、現代の都市を理解する上で重要です。

商業ビルを建設する・経営する際のポイント

これまで商業ビルの種類や特徴について解説してきましたが、ここでは視点を変え、これから商業ビルを建てよう、あるいは経営しようと考えている事業者や投資家の方向けに、成功のために押さえておくべき重要なポイントを4つに絞って解説します。

コンセプトや事業計画を明確にする

何事も最初が肝心です。特に、多額の投資と長い時間を要する商業ビル開発においては、プロジェクトの根幹となるコンセプトと、それを支える緻密な事業計画がなければ、成功はおぼつきません。

1. コンセプトの明確化

「どんなビルを作りたいのか」という問いに、明確に答えられる必要があります。

- ターゲット顧客の設定: 誰に、どのような価値を提供したいのかを具体的に定義します。例えば、「子育て世代のファミリー層」「流行に敏感な20代の女性」「地域の高齢者」「インバウンド観光客」など、ターゲットを絞り込むことで、ビルの方向性が定まります。

- ビルのポジショニング: 周辺の競合施設とどう差別化を図るのかを考えます。「地域一番の食の集積地」「最新アートと触れ合える文化発信拠点」「健康とウェルネスをテーマにした施設」など、独自の強みや世界観を表現するコンセプトを打ち立てることが、数ある商業施設の中で埋もれないために不可欠です。このコンセプトが、後のテナント選定やデザインの指針となります。

2. 事業計画の策定

コンセプトという「夢」を、現実に落とし込む作業が事業計画の策定です。

- 収支計画: 最も重要な部分です。想定される賃料収入(固定賃料、売上歩合賃料のシミュレーション)、管理運営にかかるコスト(人件費、水道光熱費、修繕費、販促費など)、税金などを算出し、長期的な収益性を予測します。特に、売上歩合賃料を採用する場合は、楽観的なシナリオだけでなく、悲観的なシナリオも想定したストレステストが重要です。

- 資金調達計画: 建設費用や開業準備資金など、必要な自己資金はいくらか、金融機関からの融資はいくら必要か、具体的な計画を立てます。事業計画の精度が、融資審査の結果を大きく左右します。

- テナントリーシング計画: どのような業種のテナントを、いつまでに、どの区画に誘致するのか、具体的な戦略を立てます。キーテナントの誘致がプロジェクト全体の成否を分けることも少なくありません。

- スケジュール: 設計、許認可取得、建設工事、テナント内装工事、開業準備、そして開業まで、現実的で無理のないマイルストーンを設定します。

これらの計画を曖昧なまま進めてしまうと、途中で資金がショートしたり、魅力のないテナント構成になったりと、失敗に繋がる可能性が極めて高くなります。

立地を慎重に選定する

商業ビル経営において、「立地は9割」と言われるほど、その重要性は計り知れません。一度建ててしまえば動かすことのできない立地の選定は、絶対に失敗が許されないプロセスです。

1. 商圏分析の徹底

感覚や思い込みで判断するのではなく、客観的なデータに基づいて候補地を評価する必要があります。

- 人口動態: 候補地周辺の居住者人口、年齢構成、世帯構成、所得水準などを調査します。今後、人口が増加するエリアか、減少するエリアかという将来予測も重要です。

- 昼間人口・夜間人口: 昼間は周辺のオフィスや学校から人が集まるのか、夜間はどのような人がいるのかを把握します。これにより、時間帯ごとの集客ポテンシャルが分かります。

- 交通量・通行量調査: ビルの前を通る歩行者や自動車の量を、曜日や時間帯別に計測します。ターゲット顧客層が実際にその場所を通行しているかを確認します。

- アクセス: 最寄り駅からの距離、利用可能な路線数、バス停の有無、主要な幹線道路からのアクセス性、駐車場の確保のしやすさなどを評価します。

2. 競合分析

商圏内にどのような競合施設が存在するかを徹底的に調査します。

- 競合施設のリストアップ: 百貨店、SC、スーパー、専門店ビルなど、全ての競合を洗い出します。

- 競合の強み・弱みの分析: それぞれの競合がどのような顧客層に支持され、どのような点が強み(品揃え、価格、イベント力など)で、逆に弱みは何かを分析します。

- 差別化戦略の構築: 競合分析の結果を踏まえ、自らのビルがそのエリアでどのような独自の価値を提供できるのか、勝てるポジションを見つけ出します。

3. 将来性の見極め

現在の状況だけでなく、10年後、20年後を見据えた視点も必要です。

- 都市計画・再開発計画: 周辺エリアで新たな駅や道路の建設計画、大規模な再開発計画がないかを確認します。これらの計画は、将来の人の流れを大きく変える可能性があります。

これらの多角的な分析を経て、自らのコンセプトを最も実現しやすい、ポテンシャルの高い立地を慎重に選定することが成功への第一歩となります。

集客を意識したデザイン性と機能性を両立させる

立地が決まったら、次はその土地の上にどのような建物を建てるかです。商業ビルは、ただの「箱」であってはなりません。人々を惹きつけ、快適な時間を過ごしてもらうための「装置」として、デザインと機能の両面から細やかに設計する必要があります。

1. 人々を惹きつけるデザイン

- ファサード(外観): 街のランドマークとなり、遠くからでも「あのビルだ」と認識できるような象徴的なデザインが求められます。また、ビルの前を通りかかった人が、思わず中に入ってみたくなるような、開放的で魅力的な入り口の演出も重要です。

- 空間デザイン: コンセプトやターゲット顧客層が好む世界観を、内装デザイン、照明、BGMなどで表現します。高級感を演出するのか、アットホームな雰囲気にするのか、あるいは非日常的な空間を創り出すのか、一貫したデザイン思想がビルの個性を生み出します。

- サイン計画: どこに何があるのか、トイレやエレベーターはどこか、などが直感的に分かる、分かりやすく美しいサイン(案内表示)は、利用者のストレスを軽減し、満足度を高める上で非常に重要です。

2. 回遊性を高める動線計画

顧客がビル内を自然に、そして楽しく歩き回れるように工夫された動線は、滞在時間を延ばし、売上向上に直結します。

- エスカレーター・エレベーターの配置: 上下階への移動をスムーズに促すことはもちろん、あえてフロアをジグザグに回遊させるような戦略的な配置も有効です(シャワー効果・噴水効果)。

- 共用通路の幅: ゆったりとした通路幅は、ベビーカーや車椅子利用者も快適に通行できるだけでなく、開放感を与え、店舗への入りやすさにも繋がります。

- 魅力的な共用スペース: 吹き抜けや広場、季節の装飾が施された空間は、人々が集う「溜まり」となり、回遊の起点になります。

3. すべての利用者に配慮した機能性(ユニバーサルデザイン)

- バリアフリー: 段差の解消、スロープの設置、手すりの設置など、高齢者や障害を持つ方々が安全・快適に利用できる設計は今や必須です。

- アメニティの充実: 清潔で十分な数のトイレ、多機能トイレ(オストメイト対応)、授乳室、おむつ交換台、キッズスペース、パウダールームなど、細やかな配慮がビルの評価を高めます。

- 休憩スペース: 買い物に疲れた時に一息つけるベンチやソファを適所に配置することは、顧客の滞在時間を延ばす上で効果的です。

これらのデザインと機能は、単に見栄えを良くするためだけではなく、商業ビルとしての収益性を最大化するための重要な投資であると認識することが大切です。

建築基準法や関連法規を遵守する

商業ビルは、不特定多数の人が利用する「特殊建築物」に該当するため、利用者の安全を確保する目的で、オフィスビル以上に厳しい法規制が課せられています。これらの法規を無視して計画を進めることはできず、設計段階から専門家と連携し、確実に遵守する必要があります。

- 建築基準法:

- 耐震基準: 大地震でも倒壊・崩壊しないための構造計算が求められます。

- 防火・避難規定: 火災発生時に安全に避難できるよう、内装制限(燃えにくい材料の使用)、防火区画の設置、避難階段や非常口の設置基準などが厳しく定められています。

- 消防法:

- スプリンクラー設備、屋内消火栓、自動火災報知設備などの消防用設備の設置が義務付けられています。建物の規模や用途によって必要な設備が異なります。

- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法):

- 床面積が2,000平方メートル以上の商業施設(特別特定建築物)は、バリアフリー化が義務付けられています。通路幅の確保、段差の解消、多機能トイレの設置などが具体的な要件です。

- 大規模小売店舗立地法(大店立地法):

- 店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模な小売店舗を出店する際に適用されます。交通渋滞、騒音、廃棄物処理など、周辺地域の生活環境への影響を考慮し、地元自治体や住民への説明会開催などの手続きが求められます。

これらの法規制は非常に専門的かつ複雑です。計画の初期段階から、経験豊富な設計事務所や建築コンサルタント、法規の専門家と緊密に連携し、すべての規制をクリアできる設計・計画を進めることが、プロジェクトを円滑に進めるための絶対条件となります。

まとめ

本記事では、「商業ビル」をテーマに、その基本的な定義からオフィスビルとの明確な違い、多様な種類と特徴、そして建設・経営における重要なポイントまで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- 商業ビルとオフィスビルの本質的な違い: 両者の最も根本的な違いは、その目的にあります。商業ビルが「不特定多数の消費活動の場」であるのに対し、オフィスビルは「特定の組織の生産活動の場」です。

- 目的が規定する5つの相違点: この目的の違いは、①入居テナント(BtoC vs BtoB)、②構造・設備(開放性 vs 均質性・セキュリティ)、③立地(視認性・アクセス vs ステータス・利便性)、④収益性(売上歩合 vs 固定賃料)といったあらゆる側面に決定的な違いをもたらします。

- 商業ビルの多様な種類: 商業ビルには、商圏規模に応じたショッピングセンター(NSC, CSC, RSC)、伝統的な百貨店、駅直結の駅ビル、ターゲットを絞ったファッションビル、車社会を支えるロードサイド店舗など、それぞれ異なる役割を持つ多様な形態が存在します。

- 複合化という現代のトレンド: 近年の都市開発では、商業、オフィス、住宅などの機能を組み合わせた「複合ビル」が主流です。これは、相乗効果の創出、リスク分散、街の活性化など、多くのメリットをもたらします。

- 商業ビル経営成功の鍵: 成功する商業ビルを創り出すためには、①明確なコンセプトと緻密な事業計画、②徹底した分析に基づく慎重な立地選定、③集客を意識したデザインと機能性の両立、そして④関連法規の厳格な遵守が不可欠です。

商業ビルは、単にモノやサービスを売買するだけの場所ではありません。人々が集い、交流し、新たな文化が生まれる、まさに「街の心臓部」とも言える存在です。この記事を通じて、普段何気なく利用している商業ビルの裏側にある思想や戦略、そしてその社会的な役割について、少しでも理解を深める一助となれば幸いです。