街の中心部や駅前にそびえ立ち、多くの人々で賑わう商業ビル。私たちは日常的に買い物をしたり、食事をしたり、映画を観たりと、様々な目的で商業ビルを利用しています。しかし、「商業ビルとは具体的にどのような建物を指すのか?」「オフィスビルや雑居ビルとは何が違うのか?」と問われると、明確に答えられる人は少ないかもしれません。

この記事では、商業ビルの基本的な定義から、その主な種類、他のビルとの違い、そしてテナントとして入居する際のメリット・デメリットまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。これから商業ビルへの出店を検討している事業者の方、不動産投資の対象として商業ビルに興味がある方、あるいは単純に街の建物の違いについて知りたい方にとっても、有益な情報を提供します。

この記事を最後まで読めば、商業ビルの全体像を深く理解し、ビジネスや資産形成、あるいは日常の街歩きにおいても、新たな視点を得られるでしょう。

目次

商業ビルとは

まずはじめに、「商業ビル」という言葉が何を指すのか、その基本的な定義と特徴について掘り下げていきましょう。このセクションを理解することで、以降の解説がよりスムーズに頭に入ってくるはずです。

商業ビルの定義

商業ビルとは、一言でいえば「不特定多数の顧客を対象とした商業活動を主目的とする建物」のことです。ここでいう商業活動には、物品の販売(物販)、飲食サービスの提供、さらには映画館やアミューズメント施設のようなサービス業まで、幅広い業種が含まれます。

実は、「商業ビル」という言葉は、建築基準法などの法律で明確に定義されているわけではありません。法律上の用途分類では、「物品販売業を営む店舗」「飲食店」「サービス業を営む店舗」「劇場、映画館、演芸場又は観覧場」といった個別の用途が定められており、これらの商業用途の店舗が一つまたは複数入居している建物を、一般的に「商業ビル」と呼んでいます。

重要なのは、その建物の根本的な目的が「商い(あきない)」、つまりビジネスを行うために設計・運営されている点です。訪れる人々が商品やサービスを消費しやすいように、また、テナントとして入居する企業が事業を成功させやすいように、様々な工夫が凝らされているのが商業ビルなのです。オフィスビルが「働く場所」であるのに対し、商業ビルは「消費する場所」であると考えると、その違いがイメージしやすいかもしれません。

商業ビルの特徴

商業ビルは、その目的に基づいて、他の種類のビルとは異なるいくつかの際立った特徴を持っています。

- 卓越した立地とアクセス性

商業ビルの最も重要な特徴の一つは、その立地にあります。多くの商業ビルは、ターミナル駅の直上や駅前、繁華街の中心、あるいは郊外の幹線道路沿いなど、人々が集まりやすい一等地に建設されます。公共交通機関からのアクセスが良く、自動車で訪れる顧客のために大規模な駐車場を備えていることも少なくありません。これは、集客こそが商業ビルの生命線であるためです。 - 集客を最大化するための空間設計

建物の設計自体も、顧客を惹きつけ、内部を回遊させるための工夫に満ちています。例えば、1階部分はガラス張りのファサード(建物の正面デザイン)にして、外から中の賑わいや魅力的な商品が見えるようにし、入店のハードルを下げています。内部には、開放感あふれる吹き抜け(アトリウム)や、上下階の移動をスムーズにするエスカレーターが効果的に配置され、顧客がストレスなく施設全体を見て回れるように設計されています。このような「回遊性」を高める工夫は、顧客の滞在時間を延ばし、購買機会を増やす上で非常に重要です。 - 多様なテナント構成(テナントミックス)

多くの商業ビル、特に大規模な施設では、「テナントミックス」と呼ばれる戦略的な店舗構成が行われています。これは、物販店(アパレル、雑貨、家電など)、飲食店(レストラン、カフェ)、サービス店(美容室、クリニック、スクール)、エンターテインメント施設(映画館、ゲームセンター)などをバランス良く配置することで、多様な目的を持つ顧客を惹きつけ、一日中滞在しても飽きさせないようにする手法です。例えば、「アパレル店で服を見た後にカフェで休憩し、夕食を食べてから映画を観る」といったように、施設内で複数の消費活動を完結させることができます。この相乗効果が、ビル全体の魅力を高めるのです。 - 充実した共用設備とサービス

訪れる顧客の利便性と快適性を高めるため、商業ビルは共用設備が非常に充実しています。清潔なトイレはもちろんのこと、女性向けのパウダールーム、乳幼児連れのための授乳室やおむつ交換台、買い物の合間に一休みできる休憩スペースやベンチなどが随所に設けられています。バリアフリー設計も重視されており、車椅子やベビーカーでも移動しやすいよう、通路幅が広く取られ、多目的トイレやスロープが設置されています。 - 統一された運営管理とプロモーション

多くの商業ビルでは、デベロッパーやプロパティマネジメント会社といった専門の事業者が、ビル全体の運営管理を一元的に行っています。これには、テナントの誘致(リーシング)、清掃や警備といった日常的な施設管理、そしてビル全体の魅力を高めるための販売促進活動(プロモーション)が含まれます。季節ごとのセールやクリスマスイルミネーション、キャラクターとのタイアップイベントなど、ビル全体で統一されたプロモーションを展開することで、個々の店舗だけでは実現不可能な大規模な集客を図っています。

これらの特徴はすべて、商業ビルが「商い」の場として最大の効果を発揮するために考え抜かれたものです。顧客にとっては魅力的で便利な場所であり、テナントにとってはビジネスチャンスに満ちた場所、それが商業ビルなのです。

商業ビルの主な4つの種類

「商業ビル」と一括りにいっても、その規模や形態、コンセプトによっていくつかの種類に分類できます。ここでは、代表的な4つの種類を取り上げ、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

| 種類 | 主な特徴 | テナント構成 | 具体的なイメージ(架空) |

|---|---|---|---|

| ① 複合商業施設 | 商業機能に加え、オフィス、ホテル、住宅など複数の都市機能を持つ超大規模施設。 | 多種多様な物販・飲食・サービスに加え、シネコン、劇場なども含む。 | 「ベイフロントシティ」「グランドセントラルタワー」など |

| ② 百貨店・スーパーマーケット | 百貨店またはスーパーマーケットが核となり、建物全体を形成する形態。 | 直営の売場と専門店のテナントで構成される。 | 創業〇〇年の老舗百貨店ビル、駅前の大手スーパーマーケットビルなど |

| ③ ショッピングセンター | デベロッパー主導で計画・開発・運営される商業施設の集合体。駐車場を完備。 | 核となるキーテナントと多数の専門店で構成される。 | 郊外の「〇〇モール」、駅直結の「〇〇ステーションスクエア」など |

| ④ 専門店ビル | 特定のテーマやジャンルに特化した専門店が集積するビル。 | ファッション、アニメ、ホビー、家具など、特定の分野の専門店。 | 渋谷のファッションビル、秋葉原のホビービル、新宿の家具ビルなど |

① 複合商業施設

複合商業施設は、現代の都市開発において中心的な役割を果たす、最も大規模で多機能な商業ビルの一形態です。これは単なるショッピングの場に留まらず、商業、業務(オフィス)、宿泊(ホテル)、居住(レジデンス)、文化(劇場、美術館)といった複数の都市機能を一つの敷地内に集約させた施設を指します。

都市の再開発プロジェクトなどで建設されることが多く、そのエリアのランドマークとなるような超高層ビルや複数の建物群で構成されるのが一般的です。代表的なイメージとしては、「六本木ヒルズ」や「東京ミッドタウン」などが挙げられます(※これらはあくまでイメージを掴むための参考例です)。

複合商業施設の最大の特徴は、異なる目的を持って訪れた人々が相互に交流し、新たな賑わいを生み出す点にあります。例えば、オフィスワーカーが仕事終わりに施設内のレストランで食事をしたり、買い物をしたり、ホテルに宿泊している観光客がショッピングを楽しんだり、近隣住民が週末に映画を観に来たりと、多様な人々が24時間、曜日を問わず施設を利用します。これにより、平日の昼間だけ、あるいは週末だけといった特定の時間帯に客足が偏ることがなく、安定した集客が見込めるのです。テナントにとっては、多様な客層にアプローチできるという大きなメリットがあります。

② 百貨店・スーパーマーケット

百貨店(デパートメントストア)やスーパーマーケットも、商業ビルの代表的な一形態です。これらは、建物そのものが一つの大きな小売店舗として機能している点が特徴です。

百貨店は、衣料品、化粧品、宝飾品、食料品(デパ地下)、家具、雑貨など、衣食住に関する多岐にわたる商品を、主にフルサービスの対面販売で提供する大規模な小売業態です。建物は、百貨店自身が運営する「直営売場」と、ブランドショップなどの「テナント区画」で構成されているのが一般的です。特に、都心の一等地に建つ歴史ある百貨店ビルは、その建物自体が街の象徴となっていることも少なくありません。

一方、スーパーマーケットは、食料品を中心に、洗剤やトイレットペーパーなどの日用品をセルフサービス方式で販売する業態です。特に駅前や住宅地の近くに立地し、地域住民の日常生活を支える役割を担っています。建物はスーパーマーケット単体の場合もあれば、上層階が住居やオフィスになっている場合もあります。また、100円ショップやクリーニング店、ドラッグストアなどの小規模なテナントを併設し、利便性を高めているケースも多く見られます。

③ ショッピングセンター

ショッピングセンター(SC)は、現代の商業施設の中で最も一般的な形態の一つです。日本ショッピングセンター協会によると、ショッピングセンターは「一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体」であり、「駐車場を備える」ことが原則とされています。(参照:一般社団法人 日本ショッピングセンター協会)

この定義のポイントは、「一つの単位として計画・運営される」という点です。つまり、デベロッパーと呼ばれる開発事業者が、敷地全体のコンセプトを策定し、そのコンセプトに基づいて戦略的にテナントを誘致・配置(リーシング)します。

多くのショッピングセンターは、集客の核となる「キーテナント」と、多数の「専門店テナント」で構成されます。キーテナントには、総合スーパー(GMS)や百貨店、家電量販店、大型スポーツ用品店などがなることが多く、その集客力を活かして施設全体の売上を牽引します。専門店テナントは、ファッション、雑貨、飲食、サービスなど多岐にわたり、キーテナントではカバーしきれない多様なニーズに応えます。

立地としては、広大な土地を確保しやすい郊外の幹線道路沿いに建設される大規模な「モール型SC」や、駅直結・駅近で利便性の高い「都市型SC」などがあります。天候に左右されない屋内型の施設が多く、快適な買い物環境が提供されるのも大きな特徴です。

④ 専門店ビル

専門店ビルは、その名の通り、特定のジャンルやテーマに特化した専門店を集積させた商業ビルです。総合的な品揃えを目指すショッピングセンターとは対照的に、特定の分野を深く掘り下げているのが特徴です。

例えば、以下のような種類があります。

- ファッションビル: 10代〜20代の若者向け、あるいは30代以上の大人向けなど、ターゲットを絞ったアパレルブランドやセレクトショップが集まるビル。

- 家電量販店ビル: ビル全体が一つの巨大な家電量販店となっており、フロアごとにパソコン、白物家電、カメラなどの売場が分かれている。

- ホビー・カルチャービル: アニメ、漫画、ゲーム、アイドルグッズ、模型、トレーディングカードといった、特定の趣味を持つ人々をターゲットにした店舗が集まるビル。

- 家具・インテリアビル: 国内外の様々な家具ブランドやインテリアショップが一堂に会し、新生活の準備や部屋の模様替えを考える顧客が訪れる。

専門店ビルの強みは、明確な目的を持った顧客層を効率的に集められる点にあります。「あのビルに行けば、欲しいジャンルのものが何でも揃う」という認知が広がることで、その分野に関心のある人々にとっての「聖地」のような存在になります。マニアックな品揃えや専門知識豊富なスタッフによる接客も、顧客を引きつける重要な要素です。

商業ビルと他のビルの違い

商業ビルの特徴をより深く理解するために、他の代表的なビルである「オフィスビル」や「雑居ビル」との違いを比較してみましょう。それぞれのビルの目的や構造、収益性の違いを知ることで、商業ビルの独自性がより明確になります。

オフィスビルとの3つの違い

商業ビルとオフィスビルは、どちらも都市部を代表する大規模な建築物ですが、その目的と設計思想は全く異なります。両者の違いを「建物の目的」「構造」「収益性」の3つの観点から見ていきましょう。

| 比較項目 | 商業ビル | オフィスビル |

|---|---|---|

| ① 建物の目的 | 不特定多数の来客者による消費活動(買い物、飲食など)を促すこと。 | 特定企業の従業員が業務を効率的かつ快適に遂行すること。 |

| ② 構造 | 開放性・回遊性を重視。ガラス張りのファサード、吹き抜け、エスカレーター、広い共用部。 | セキュリティと機能性を重視。入退館管理システム、個別区画、高速エレベーター。 |

| ③ 収益性 | 固定賃料に加え、売上歩合賃料(売上連動型)が採用されることも。短期契約も多い。 | 主に固定賃料(坪単価 × 面積)。中長期の安定した契約が基本。 |

① 建物の目的

最も根本的な違いは、建物の存在目的にあります。

商業ビルの目的は、不特定多数の来場者に商品やサービスを購入・利用してもらい、テナントの売上を最大化することです。そのため、いかに多くの人をビルに引き込み、長く滞在させ、楽しくお金を使ってもらうか、という視点で全ての要素が設計されています。いわば「外向き」の建物と言えるでしょう。

一方、オフィスビルの目的は、入居する企業の従業員が、安全かつ快適な環境で効率的に働けるようにすることです。主役は不特定多数の来場者ではなく、特定の企業の従業員です。そのため、部外者の侵入を防ぐセキュリティや、集中して仕事に取り組める静かな執務空間、効率的な業務を支える通信インフラなどが重視されます。こちらは「内向き」の建物と言えます。

② 構造

建物の目的が異なれば、当然その構造も大きく変わってきます。

商業ビルは、人々を迎え入れるため「開放性」と「回遊性」がキーワードとなります。

- 開放性: 誰でも気軽に入れるよう、1階や低層階の壁はガラス張りになっていることが多く、エントランスも広々と作られています。

- 回遊性: 顧客が自然と様々な店舗を巡るように、吹き抜けを囲むように通路が配置されたり、エスカレーターが上下階へスムーズに誘導したりする設計がなされています。また、休憩用のベンチやカフェなど、滞在を促すためのスペースも豊富です。

対して、オフィスビルでは「セキュリティ」と「機能性」が最優先されます。

- セキュリティ: 不審者の侵入を防ぐため、エントランスにはセキュリティゲートが設置され、IDカードがなければ執務フロアに入れないのが一般的です。受付も設けられ、来訪者は厳しく管理されます。

- 機能性: 従業員がスムーズに自分のオフィスにたどり着けるよう、エレベーターは多数設置され、待ち時間を減らすための工夫(行先階予約システムなど)が凝らされています。各フロアは、テナント企業が自由にレイアウトできるよう、柱の少ない整形な空間(無柱空間)になっていることが多いです。

③ 収益性

ビルのオーナー(貸主)がテナント(借主)から得る収益の仕組みも異なります。

商業ビルの賃料形態は、オフィスビルよりも複雑です。月々の固定額を支払う「固定賃料」に加え、「売上歩合賃料(売上連動型賃料)」が採用されるケースが少なくありません。これは、テナントの月々の売上の数パーセントを賃料として支払う仕組みで、ビルのオーナーとテナントが運命共同体となり、共に売上向上を目指す関係性を生み出します。契約期間も、数年程度の短期契約が比較的多いのが特徴です。

これに対し、オフィスビルの賃料は、「1坪あたり〇〇円」といった坪単価で計算される「固定賃料」がほとんどです。企業の業績が良くても悪くても、賃料は基本的に変わりません。契約期間も5年〜10年といった中長期契約が基本となり、オーナーにとっては安定的・継続的な収入が見込めます。この安定性が、オフィスビル投資の大きな魅力となっています。

雑居ビルとの違い

次に、「雑居ビル」との違いを見てみましょう。「雑居ビル」にも法的な定義はありませんが、一般的には、駅前や繁華街に多く見られる、比較的小規模で、様々な業種のテナントが統一性なく入居しているビルを指す言葉として使われます。スナックやバー、小規模な事務所、マッサージ店、個人のクリニックなどが同じビルに入っているようなイメージです。

商業ビルと雑居ビルは、計画性や管理体制の面で大きな違いがあります。

| 比較項目 | 商業ビル(特にSCや複合施設) | 雑居ビル |

|---|---|---|

| 計画性・統一性 | デベロッパーによる計画的なテナントミックス。ビル全体のコンセプトが明確。 | テナントの業種やコンセプトに統一性がなく、空きが出次第、個別に入居。 |

| 管理体制 | 統一された管理会社による積極的な販促活動、イベント開催、高いレベルの清掃・警備。 | オーナーや管理会社による最低限のビルメンテナンス(共用部の清掃、設備点検など)が主。 |

| 規模・設備 | 大規模で、駐車場、授乳室、休憩スペースなどの共用設備が充実。 | 小〜中規模で、エレベーターや階段、トイレなど基本的な共用設備のみの場合が多い。 |

| ターゲット顧客 | 幅広い客層をターゲットに、ビル全体で集客を図る。 | 各テナントが個別に集客を行う。特定の目的を持った顧客が訪れる。 |

雑居ビルは、商業ビルほどの集客力やブランド力は期待できませんが、その分、賃料が比較的安価であったり、営業時間の自由度が高かったりするメリットがあります。一方、商業ビルは、賃料やルールの面で制約があるものの、施設の集客力やブランドイメージを活用できるという、他には代えがたい大きな利点があります。

このように、商業ビルは、その目的、構造、収益モデル、計画性において、オフィスビルや雑居ビルとは一線を画す、独自の存在であることがわかります。

商業ビルが建てられる場所(用途地域)

商業ビルは、街のどこにでも自由に建てられるわけではありません。日本では、都市計画法に基づき、土地の利用目的を定めた「用途地域」という制度があります。これは、都市を「住宅地」「商業地」「工業地」などに区分し、それぞれの地域にふさわしい建物の種類、大きさ、高さなどを制限することで、機能的で住みよい街づくりを目指すものです。

商業ビルは、その名の通り、主に「商業系」の用途地域に建設が許可されます。ここでは、商業ビル建設と特に関わりの深い2つの用途地域、「近隣商業地域」と「商業地域」について解説します。

(参照:国土交通省ウェブサイト 都市計画法、建築基準法)

近隣商業地域

近隣商業地域は、都市計画法第九条で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

簡単に言うと、住宅地の近くにあって、住民が日常的な買い物や用事を済ませるためのエリアです。駅前の商店街や、幹線道路沿いにスーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店、銀行などが立ち並ぶ地域をイメージすると分かりやすいでしょう。

この地域では、住民の生活利便性を高めるための店舗や施設の建設が奨励されます。そのため、物品販売店、飲食店、サービス業の店舗はもちろん、比較的小規模な商業ビルの建設が可能です。ただし、大規模な集客施設や、風俗営業、工場の建設には一定の制限があります。あくまでも「近隣住民の利便性」が主目的であるため、都心のような大規模な商業集積地とは性格が異なります。中規模のスーパーマーケットを核としたコミュニティ型の商業施設などが、この地域に適した商業ビルと言えます。

商業地域

商業地域は、同じく都市計画法第九条で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

こちらは、近隣商業地域よりもさらに規制が緩和された、まさに商業活動の中心地と言えるエリアです。多くの都市で、都心部やターミナル駅の周辺がこの商業地域に指定されています。

この地域では、百貨店、大規模な複合商業施設、ショッピングセンター、専門店ビル、オフィスビル、銀行の本支店、映画館、ホテルなど、ほぼすべての種類の商業・業務施設を建設することができます。建物の高さや容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)の制限も最も緩やかで、高層・大規模な建物を建てやすいのが特徴です。私たちが普段「繁華街」や「ビジネス街」と呼んでいるエリアの多くは、この商業地域にあたります。

風俗営業に関する施設も、この地域であれば(条例などによる制限はありますが)原則として建築可能です。まさに多種多様な人々が集い、経済活動が最も活発に行われる場所、それが商業地域なのです。

テナントとして出店を考える場合、この用途地域を意識することは非常に重要です。自店のターゲット顧客がどのような人々で、どのような立地がビジネスに適しているのかを考える上で、その場所が「近隣商業地域」なのか「商業地域」なのかを把握しておくことは、出店戦略の第一歩となります。

テナントとして商業ビルに入居する2つのメリット

個人経営の路面店や雑居ビルではなく、あえて商業ビルにテナントとして入居することには、多くのメリットが存在します。ここでは、事業者にとって特に大きな魅力となる2つのメリット、「高い集客力」と「利用者の利便性」について詳しく解説します。

① 高い集客力が見込める

商業ビルに入居する最大のメリットは、何と言っても「施設そのものが持つ圧倒的な集客力」を活用できる点です。個人店が一から知名度を上げて顧客を獲得していくのは大変な労力とコストがかかりますが、商業ビルに入居すれば、そのスタートラインを大きく前進させることができます。

- 施設のブランド力とプロモーション効果

有名で人気の商業施設は、それ自体が強力なブランドです。「〇〇モールに行けば、何か楽しいことがある」「最新のトレンドは△△ビルでチェックしよう」といったように、多くの人々にとって目的地そのものになっています。テナントは、この施設のブランドイメージを自店舗の信頼性向上に繋げることができます。

また、商業施設はテレビCMや雑誌広告、ウェブプロモーション、SNSでの情報発信など、大規模な広告宣伝活動を年間を通じて行っています。クリスマスやバレンタイン、夏休みといったシーズンごとのイベントやセールも、施設全体で大々的に展開されます。これらのプロモーションは、個々のテナントでは到底不可能な規模であり、その恩恵を直接受けることができるのです。 - 他のテナントとの相乗効果(シャワー効果・噴水効果)

商業ビルでは、他のテナントの集客力が自店舗の売上にも繋がるという、強力な相乗効果が期待できます。

有名な例として「シャワー効果」と「噴水効果」があります。- シャワー効果: 上層階に配置されたレストラン街や映画館、催事場など、集客力の高い施設に集まった顧客が、シャワーが降り注ぐように下の階の店舗にも立ち寄り、買い物をすること。

- 噴水効果: 地下にある食料品売場(デパ地下など)や駅直結の入口から入ってきた顧客が、噴水が湧き上がるように上の階へと回遊し、各フロアの店舗を訪れること。

このように、自分のお店を直接の目的としていなかった顧客(非目的客)にも、来店・購買の機会が生まれるのが商業ビルの大きな強みです。

- 多様な客層へのアプローチ

複合商業施設や大規模なショッピングセンターには、平日には近隣のオフィスワーカーや主婦、休日にはファミリー層やカップル、さらには国内外からの観光客まで、非常に多様な人々が訪れます。路面店ではアプローチが難しいような、幅広い客層に自店の商品やサービスを知ってもらう絶好の機会が常に存在します。

② 利用者にとって利便性が高い

顧客にとっての利便性の高さは、来店の動機付けとなり、リピート率を高める上で極めて重要な要素です。商業ビルは、顧客の利便性を最大化するための様々な要素を備えています。

- ワンストップでの用事が可能

現代の消費者は、限られた時間の中で効率的に用事を済ませたいと考えています。商業ビルでは、買い物、食事、銀行、役所の出張所、クリニックでの診察など、様々な用事を一つの場所で完結させる「ワンストップショッピング(サービス)」が可能です。この利便性の高さは、顧客にとって大きな魅力となり、「どうせ出かけるなら、全部済ませられる〇〇に行こう」という選択に繋がります。テナントにとっては、顧客の滞在時間が長くなることで、「ついで買い」のチャンスが増えるというメリットがあります。 - 天候に左右されない快適な環境

特に日本では、梅雨や台風、夏の猛暑、冬の寒さなど、天候が外出の妨げになることが少なくありません。屋内施設である商業ビルは、雨が降っても雪が降っても、暑くても寒くても、天候を気にすることなく快適に過ごせる空間です。これは、天候によって客足が大きく変動しがちな路面店と比べ、安定した集客を維持する上で非常に有利な点です。 - 優れたアクセスと駐車場の完備

多くの商業ビルは、駅直結や駅から徒歩数分という公共交通機関でのアクセスに優れた立地にあります。また、郊外型の施設では、数百台から数千台規模の広大な無料駐車場が完備されているのが一般的です。車での来店が主なファミリー層などにとって、駐車場の有無や利便性は店選びの重要な決め手となります。顧客が来店する際の物理的なハードルが低いことは、ビジネスを行う上で大きなアドバンテージです。 - 充実したアメニティとバリアフリー設計

清潔なトイレ、授乳室、おむつ交換台、キッズスペース、休憩用のソファなど、顧客の快適性を高めるアメニティが充実していることも、商業ビルの強みです。特に、小さな子供連れのファミリー層や高齢者にとって、これらの設備の有無は施設選びの重要なポイントになります。バリアフリー設計により、ベビーカーや車椅子でも安心して利用できる環境は、より多くの人々を迎え入れることを可能にします。

これらのメリットは、テナントが自力で用意するには莫大なコストと労力がかかるものばかりです。商業ビルに入居するということは、これらの優れたインフラとサービスを初期投資を抑えながら利用できることを意味し、事業の成功確率を大きく高める要因となるのです。

テナントとして商業ビルに入居する2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、商業ビルへの入居にはデメリットや注意すべき点も存在します。メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットを正しく理解し、対策を講じることが、長期的に安定した経営を続けるためには不可欠です。ここでは、代表的な2つのデメリットについて解説します。

① 競合の店舗が多くなる可能性がある

商業ビルが持つ高い集客力は大きな魅力ですが、その裏返しとして、同じ施設内に強力なライバルが出現する可能性が常にあります。これは、商業ビルに入居する上で最も注意すべきデメリットの一つです。

- 同業種・類似業種の存在

商業施設の運営側(デベロッパー)は、顧客の選択肢を増やし、施設全体の魅力を高めるために、あえて同じ業種のテナントを複数誘致することがよくあります。例えば、アパレルなら複数のブランド、飲食店なら和洋中の様々なジャンルの店を集積させます。これにより、施設内での競争は避けられません。自店のすぐ近くに、同じような価格帯やテイストの競合店が出店することも十分に考えられます。 - 価格競争と差別化の必要性

競合店が近くにあると、顧客は容易に商品を比較検討できるため、価格競争に巻き込まれやすくなります。セール時期には、隣の店がより大きな割引率を提示してくるかもしれません。価格だけで勝負しようとすると、利益率が圧迫され、経営が苦しくなる可能性があります。

そのため、価格以外の面で、いかに他店との「差別化」を図るかが極めて重要になります。独自の品揃え、専門性の高い接客、魅力的な店舗デザイン、SNSを活用したファンづくりなど、自店ならではの価値を提供し続ける努力が求められます。商業ビルという同じ土俵で戦うからこそ、個店の魅力がより一層問われるのです。 - 情報の拡散しやすさ

施設内での評判は、良くも悪くも顧客や他のテナントのスタッフを通じてすぐに広まります。もしネガティブな評判が立ってしまうと、回復するのは容易ではありません。常に質の高い商品とサービスを提供し続ける緊張感が求められます。

② 営業時間に制限がある場合がある

路面店であれば、オーナーの判断で自由に営業時間を決められますが、商業ビルに入居する場合、そうはいきません。施設全体で定められたルールに従う必要があり、経営の自由度が制限されるというデメリットがあります。

- 営業時間・休館日の制約

商業ビルは、通常「午前10時開店、午後9時閉店」のように、施設全体の営業時間が定められています。また、年に数回の休館日も一斉に設定されます。「もっと朝早くから営業してモーニングを提供したい」「仕事帰りの顧客のために深夜まで店を開けたい」と考えても、施設のルールで認められていなければ実行できません。逆に、客足が少ない曜日や時間に店を閉めたくても、契約上、営業を続けなければならない場合もあります。営業の効率化を図る上での柔軟性が失われる点は、大きな制約と言えるでしょう。 - 販売促進活動(プロモーション)の制限

独自の販促活動を行いたいと思っても、施設のレギュレーションによって制限されることがあります。例えば、店頭での呼び込み、独自クーポンの配布、のぼりやポスターの掲示などが、施設の景観や統一感を損なうという理由で禁止されているケースは少なくありません。セールを行うタイミングや割引率も、施設全体のプロモーション計画に合わせるよう求められることがあります。自由な発想で販促を行いたい事業者にとっては、窮屈に感じられるかもしれません。 - 内外装デザインの制約

店舗の内装や外装(ファサード)のデザインについても、施設側から一定のガイドラインが示されることが一般的です。使用できる素材や色、看板の大きさやデザインなどに制約があり、ブランドの世界観を100%自由に表現できない可能性があります。退去時には、入居時の状態に戻す「原状回復」の義務があり、その費用も考慮しておく必要があります。

これらのデメリットは、商業ビルという共同体の一員として事業を行う上での宿命とも言えます。入居を検討する際には、賃貸借契約書や出店要項を細部まで読み込み、どのような制約があるのかを事前に正確に把握しておくことが、後のトラブルを防ぐために非常に重要です。

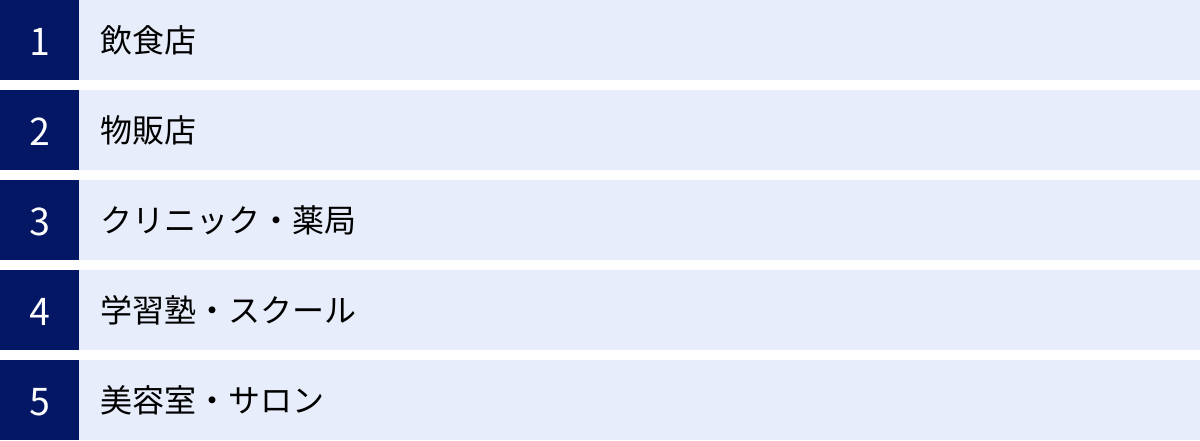

商業ビルに入居しているテナントの具体例

商業ビルには、実に様々な業種のテナントが入居しています。ここでは、代表的な業種をいくつか挙げ、それぞれがなぜ商業ビルという立地を選ぶのか、その理由やメリットを具体的に解説します。

飲食店

レストラン、カフェ、居酒屋、フードコートの店舗など、飲食店は商業ビルの主要なテナントの一つです。

- 集客力と多様な客層: 商業ビルが持つ集客力は、飲食店にとって最大の魅力です。特に、上層階に設けられることが多い「レストランフロア」は、食事目的の顧客が集まるため、効率的な集客が可能です。平日の昼は近隣のオフィスワーカー、午後はカフェ利用の女性客、夜はディナーや宴会、休日はファミリー層と、時間帯や曜日によって異なるターゲット層にアプローチできるのも大きなメリットです。

- 天候に左右されない安定性: 天候が悪くても客足が落ちにくい屋内施設であるため、売上の安定化が図れます。

- 設備面のメリット: 大規模な商業ビルでは、飲食店の出店を想定して、大容量の電力、強力な給排気設備、グリストラップ(油脂分離阻集器)などが予め整備されていることが多く、初期投資を抑えられる場合があります。

物販店

アパレル、雑貨、書籍、化粧品、家電など、物販店は商業ビルの核となる存在です。

- ウィンドウショッピングからの衝動買い: 商業ビルには、明確な購入目的を持たずにぶらぶらと見て回る「ウィンドウショッピング」を楽しむ顧客が多数訪れます。魅力的なディスプレイや店頭での実演販売などを通じて、当初は買うつもりのなかった顧客の「衝動買い(非計画購買)」を誘発できるのが大きな強みです。

- ブランドイメージの向上: トレンドの発信地となるようなお洒落な商業ビルに出店することは、ブランドイメージの向上に直結します。「あのビルに入っているブランドなら間違いない」という信頼感や憧れを顧客に与えることができます。

- 買い回りの利便性: 顧客は複数の店舗を比較検討したり、アパレル店で服を買った後にそれに合う靴やバッグを探したりと、「買い回り」を楽しみます。この買い回り行動の中に自店が入ることで、売上のチャンスが広がります。

クリニック・薬局

内科、皮膚科、小児科、眼科、歯科などのクリニックや調剤薬局も、近年、商業ビル内でよく見かけるテナントです。

- 圧倒的な利便性: 買い物のついでや仕事帰りに気軽に立ち寄れるという利便性が、患者にとって最大のメリットです。特に、子供連れの親にとっては、子供を遊ばせたり買い物をしたりするついでに小児科を受診できるのは非常に助かります。

- 認知度の向上: 商業ビルという人通りの多い場所に出店することで、看板が多くの人の目に触れ、クリニックの存在を広く知ってもらうことができます。ウェブサイトで検索しなくても、通りがかりで存在を知り、いざという時に思い出してもらえる可能性が高まります。

- 連携による相乗効果: 同じフロアに複数の異なる診療科のクリニックが集まる「医療モール」形式をとることも多く、患者は複数の科を一度に受診できます。また、クリニックのすぐ近くに調剤薬局があれば、診察から薬の受け取りまでがスムーズに完結し、患者満足度が向上します。

学習塾・スクール

子供向けの学習塾や英会話教室、大人向けのカルチャースクールや資格取得スクールなども、商業ビルへの出店が増えています。

- 保護者の利便性: 子供を塾やスクールに預けている間、保護者は施設内のカフェで待ったり、買い物を済ませたりと、待ち時間を有効に活用できます。これが、塾選びの大きな決め手になることがあります。

- 安全性とアクセスの良さ: 駅直結や駅近の商業ビルは、子供が一人で通う際の安全性も高く、保護者も安心です。駐車場が完備されている施設なら、車での送迎も容易です。

- 大人向けスクールの集客: 仕事帰りに立ち寄れる立地は、社会人向けの語学スクールやPCスクール、フィットネスクラブなどにとっても魅力的です。

美容室・サロン

美容室、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーションサロンなども、商業ビルの集客力を活かせる業種です。

- 新規顧客の獲得: 商業ビルを訪れる多くの人々の目に触れるため、予約なしで来店する「飛び込み客」や、店の前を通りかかって興味を持つ潜在顧客を獲得しやすいというメリットがあります。

- 複合的な利用の促進: 買い物のついでにヘアカットをしたり、仕事帰りにリラクゼーションを受けたりと、他の用事と組み合わせた利用を促せます。ブライダルを控えた女性が、施設内のエステ、ネイル、美容室をはしごするといった需要も考えられます。

- 信頼性の向上: 清潔感があり、管理の行き届いた商業ビルに入居していることは、サロンの信頼性や高級感の演出にも繋がります。

このように、様々な業種がそれぞれの目的を持って商業ビルを選んでいます。共通しているのは、施設の「集客力」と「利便性」を自社のビジネスに最大限活用しようとしている点です。

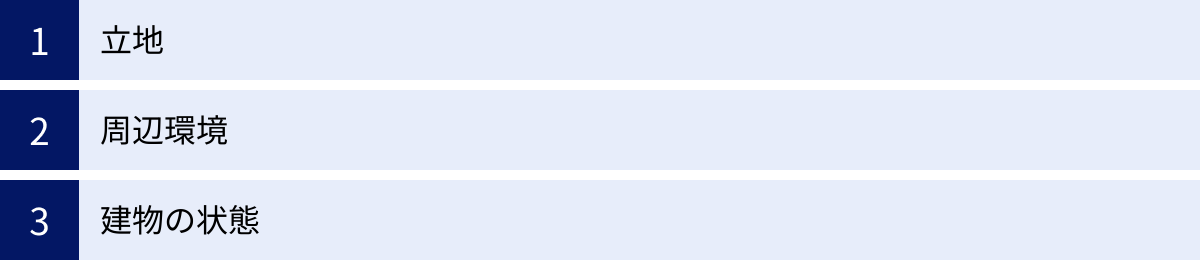

商業ビルを選ぶ際の3つのポイント

テナントとして入居する商業ビルを選ぶことは、事業の成否を左右する極めて重要な経営判断です。施設の知名度や華やかさだけで決めるのではなく、自社の事業コンセプトに本当に合っているかを多角的に分析する必要があります。ここでは、商業ビルを選ぶ際に必ず押さえておきたい3つの重要なポイントを解説します。

① 立地

「立地」と一言で言っても、単に「駅に近い」「人通りが多い」といった表面的なことだけではありません。より深く、自社のビジネスとの相性を考える必要があります。

- ターゲット顧客とのマッチング

最も重要なのは、その商業施設を訪れる顧客層と、自店がターゲットとする顧客層が一致しているかどうかです。例えば、高級志向の婦人服を販売したいのに、若者向けのファストファッションブランドばかりが集まるビルに出店しても、成功は難しいでしょう。ファミリー層をターゲットにするなら、キッズスペースや授乳室が充実している郊外型SCが適しているかもしれません。事前に、その施設を訪れる人々の年齢層、性別、ライフスタイル、所得水準などを徹底的に調査し、自社のペルソナ(理想の顧客像)と重なるかを見極めることが不可欠です。 - 交通アクセスと動線

最寄り駅からの距離やルートも重要です。駅直結なのか、徒歩5分でも大通りに面しているのか、あるいは分かりにくい路地を入るのかで、集客力は大きく変わります。車での来店者が多いエリアであれば、駐車場の収容台数、料金、駐車場から店舗までのアクセスのしやすさ(動線)も確認すべきです。また、ビル内のどのフロアの、どの区画に出店するかも重要です。エスカレーターの近く、メイン通路沿い、レストランフロアの入口など、顧客の目に付きやすい「一等地」は賃料も高くなりますが、その価値があるかを慎重に判断する必要があります。

② 周辺環境

ビルの中だけでなく、その周辺環境も тщательно(※丁寧に)調査する必要があります。周辺環境は、競合との関係性や将来性に大きく影響します。

- 競合店の調査

まずは、自店と競合する可能性のある店舗が、同じビル内や周辺エリアにどれくらい存在するのかを把握します。どのような競合が、どのような品揃え・価格帯で、どのような顧客層に支持されているのかを、実際に店舗を訪れて自分の目で確かめましょう。競合がひしめく激戦区にあえて飛び込む戦略もあれば、競合が少ないエリアで独自の地位を築く戦略もあります。自社の強みを活かせるのはどちらなのか、冷静に分析することが重要です。 - 相乗効果が期待できる施設の有無

競合だけでなく、自店と相乗効果(シナジー)を生み出せるような店舗や施設が近くにあるかもチェックしましょう。例えば、書店やカフェの近くにある雑貨店、シネコンの近くにある飲食店、オフィス街に近い立地なら仕事帰りの需要が見込めるフィットネスクラブなど、互いに顧客を送り合えるような関係性を築ける可能性があります。周辺エリア全体が一体となって集客できるような環境は、長期的な成功の鍵となります。

③ 建物の状態

契約を結ぶ前に、必ず建物のハード面とソフト面を詳細にチェックしましょう。見た目の綺麗さだけでなく、事業運営の基盤となる部分をしっかりと確認することが大切です。

- ハード面(物理的な設備)

- 築年数とメンテナンス状況: 建物の古さだけでなく、清掃が行き届いているか、共用部が清潔に保たれているかなど、管理の質を確認します。

- インフラ設備: 特に飲食店や美容室などは、電気容量、給排水、ガス、空調の能力が事業計画に見合っているかを確認することが死活問題となります。内見時には必ず図面を確認し、専門家にも相談することをおすすめします。

- 搬入動線: 商品の搬入・搬出ルートはスムーズか、専用の搬入口や業務用エレベーターはあるか、バックヤード(倉庫スペース)は十分に確保できるかなどを確認します。

- 防災・防犯体制: スプリンクラーや火災報知器の設置状況、避難経路の確保、警備員の巡回体制など、安全に関わる項目は入念にチェックしましょう。

- ソフト面(運営管理)

- 管理会社の運営方針: 施設の運営管理会社が、どのような方針でプロモーションやイベントを行っているか、テナントとのコミュニケーションは円滑かなどをヒアリングします。

- 契約内容の確認: 賃料(固定・歩合)、共益費、契約期間、更新条件、中途解約の可否、原状回復の範囲、各種の規則(営業時間、デザインの制約など)を、契約前に隅々まで確認し、不明な点はすべて解消しておく必要があります。

これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、総合的に判断することが、失敗しない商業ビル選びの秘訣です。

商業ビルに関するよくある質問

ここまで商業ビルについて様々な角度から解説してきましたが、最後によくある質問とその回答をまとめました。テナントの視点だけでなく、働く人や投資家の視点からの疑問にもお答えします。

商業ビルで働くメリット・デメリットは?

商業ビル内の店舗で従業員として働くことには、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。

メリット

- 活気があり、多くの人と接する機会がある: 常に多くの人で賑わっているため、活気のある環境で働きたい人には魅力的です。接客業であれば、多様な顧客との出会いが刺激になります。

- 通勤に便利な立地が多い: 駅直結や駅近の施設が多いため、通勤の負担が少ないケースが多いです。仕事帰りに買い物や食事をするにも便利です。

- 従業員割引などの特典: 多くの商業ビルでは、従業員向けに施設内の他店舗で利用できる割引制度を設けており、お得に買い物ができます。

- 快適な労働環境: 天候に左右されず、空調の効いた快適な環境で一年中働けるのは大きな利点です。

デメリット

- 土日祝日や大型連休は基本的に出勤: 多くの人が休む時が最も忙しい時期となるため、カレンダー通りの休みを希望する人には向きません。

- 立ち仕事が多く、体力が求められる: 特に物販店や飲食店では、長時間の立ち仕事が基本となり、体力的な負担が大きくなることがあります。

- 繁忙期の忙しさが厳しい: セール期間やクリスマスシーズンなどの繁忙期は、休憩もままならないほどの忙しさになることがあります。

- バックヤードの環境: 華やかな売場とは対照的に、従業員用の休憩室や通路(バックヤード)は手狭で混雑している場合もあります。

商業ビルへの投資(オーナーになる)のメリット・デメリットは?

テナントとして入居するのではなく、商業ビルのオーナーとして不動産投資を行う場合のメリットとデメリットは以下の通りです。専門性が高く、多額の資金が必要となる高度な投資手法です。

メリット

- 高い収益性(利回り)の可能性: オフィスビルや住居系の不動産と比較して、賃料水準が高く、高い運用利回りが期待できる可能性があります。景気が良く、テナントの売上が好調な時期には、売上歩合賃料によって収益がさらに増加することもあります。

- リスク分散効果: 一つのビルに複数のテナントが入居するため、一つのテナントが退去しても、直ちに賃料収入がゼロになるわけではなく、空室リスクを分散できます。多様な業種のテナントを誘致することで、特定の業界の不振による影響を緩和することも可能です。

- インフレへの耐性: 一般的に、インフレ(物価上昇)局面では、物価やテナントの売上上昇に伴い賃料も上昇する傾向があるため、資産価値が目減りしにくいと言われています。

デメリット

- 莫大な初期投資額: 商業ビルの取得には、オフィスビルやマンション一棟買いと比較しても、非常に高額な初期投資が必要となります。金融機関からの融資も大規模になり、個人の投資家にはハードルが高いのが実情です。

- 景気変動の影響を受けやすい: 商業ビルの収益は、テナントの売上、つまり個人消費の動向に大きく左右されます。景気が後退すると、テナントの売上不振や賃料の減額要求、最悪の場合は倒産・撤退リスクが高まります。

- 高度な運営管理ノウハウが必要: テナントの売上を最大化するための戦略的なリーシング(テナント誘致)、効果的なプロモーション、質の高い施設管理など、専門的な運営管理ノウハウ(プロパティマネジメント)が不可欠です。これらを外部の専門会社に委託する場合も、その費用がかかります。

- 高い維持管理コスト: エレベーターやエスカレーター、空調設備など、商業ビルには大規模な設備が多く、その定期的なメンテナンスや更新、大規模修繕には多額のコストがかかります。

まとめ

本記事では、「商業ビル」をテーマに、その定義から種類、他のビルとの違い、テナントとしてのメリット・デメリット、選び方のポイントまで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- 商業ビルとは、「不特定多数の顧客による商業活動」を目的とした建物であり、その目的を達成するために、立地、空間設計、テナント構成、運営管理のすべてが戦略的に考えられています。

- 商業ビルには、都市のランドマークとなる「複合商業施設」、街の顔である「百貨店」、計画的に開発される「ショッピングセンター」、特定のファンを集める「専門店ビル」など、多様な種類があります。

- 「働く場」であるオフィスビルとは目的・構造・収益性の点で大きく異なり、計画性のない「雑居ビル」とも一線を画します。

- テナントとして入居する最大のメリットは、施設の持つ「高い集客力」と顧客にとっての「高い利便性」を活用できる点です。

- 一方で、「競合の多さ」や「営業上の制約」といったデメリットも存在するため、事前の十分な理解と対策が不可欠です。

- 商業ビルを選ぶ際は、「立地(ターゲット層との一致)」「周辺環境(競合とシナジー)」「建物の状態(ハードとソフト)」という3つのポイントを総合的に評価することが重要です。

商業ビルは、単なる建物の集合体ではありません。それは、人々が集い、交流し、消費活動を通じて経済を動かし、時には文化を生み出す、現代社会における「舞台」のような存在です。

これから商業ビルへの出店を考えている事業者の方にとっては、本記事で解説したメリット・デメリットやビルの選び方が、成功への羅針盤となるでしょう。また、普段何気なく利用している私たちにとっても、その裏側にある仕組みや意図を知ることで、街を見る目が少し変わり、日々の買い物がより一層楽しくなるかもしれません。

この記事が、商業ビルという魅力的な世界を深く理解するための一助となれば幸いです。