商業ビルの売買は、一般的な住宅の取引とは異なり、高度な専門知識と戦略が求められる大規模な投資活動です。オフィスビルや店舗、雑居ビルなどの商業用不動産は、適切に運用すれば安定した収益を生み出す魅力的な資産ですが、その売却や購入は、経済動向、エリアの将来性、物件の収益性など、多岐にわたる要素を総合的に判断する必要があります。

「所有しているビルを少しでも高く売りたい」「これから商業ビル投資を始めたいが、何から手をつければいいか分からない」といった悩みを抱えるオーナーや投資家は少なくありません。成功の鍵は、売買の全体像を正確に把握し、計画的に準備を進めることにあります。

この記事では、商業ビル売買の基本的な知識から、具体的な売却方法、価格相場の調べ方、高く売るための秘訣、そして信頼できる不動産会社の選び方まで、一連の流れを網羅的に解説します。専門的な内容も含まれますが、初心者の方にも理解できるよう、具体例を交えながら分かりやすく説明していきます。この記事を読めば、商業ビル売買を成功に導くための確かな知識と自信が身につくはずです。

目次

商業ビル売買とは

商業ビル売買とは、その名の通り、事業目的で使用されるビル(商業用不動産)を対象とした不動産取引のことです。具体的には、オフィスビル、店舗ビル、商業施設、雑居ビル、倉庫、ホテルなどが含まれます。個人が居住目的で利用するマンションや戸建てといった「居住用不動産」の売買とは、その性質や目的、評価方法において大きく異なります。

商業ビル売買の最大の特徴は、「投資」としての側面が非常に強い点にあります。購入者は、そのビルが将来にわたってどれだけの収益(家賃収入)を生み出すかという「収益性」を最も重視します。そのため、売買価格の算定においても、周辺の類似物件の取引価格と比較するだけでなく、そのビルの収益力から逆算して価値を評価する「収益還元法」という専門的な手法が主に用いられます。

居住用不動産との主な違い

| 項目 | 商業用不動産(商業ビル) | 居住用不動産(マンション・戸建て) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 投資(家賃収入、資産価値向上) | 居住(自己使用) |

| 主な購入者層 | 法人、不動産投資ファンド、個人投資家 | 個人(ファミリー層、単身者など) |

| 価格評価の主軸 | 収益性(利回り) | 居住快適性、周辺環境、間取り |

| 主な価格査定方法 | 収益還元法 | 取引事例比較法、原価法 |

| 取引規模 | 数億円〜数百億円規模も珍しくない | 数千万円〜数億円規模が中心 |

| 求められる知識 | 不動産、金融、税務、法務、建築など広範な専門知識 | 生活に関連する知識(学区、商業施設など) |

近年、商業ビル売買が注目される背景には、いくつかの社会的・経済的な要因があります。低金利政策の長期化により、預貯金や国債などでは十分なリターンが期待しにくくなった結果、より高い利回りを求める投資マネーが不動産市場、特に安定したキャッシュフローが期待できる商業ビルへと向かっています。また、インフレヘッジとしての不動産の価値が見直されていることも一因です。物価が上昇すれば、それに伴って家賃も上昇する可能性があるため、インフレに強い資産として商業ビルをポートフォリオに組み入れる投資家が増えています。

さらに、事業承継や相続対策の一環として、創業者が所有するビルを売却し、資産を整理・分割するケースも増加傾向にあります。ビルという「現物資産」を現金化することで、相続人が複数いる場合でも公平な分割が容易になるためです。

商業ビル売買のメリットは、主に以下の2つです。

- インカムゲイン(家賃収入): テナントからの家賃収入により、長期間にわたって安定的かつ継続的なキャッシュフローを得られる可能性があります。複数のテナントが入居するビルであれば、一つのテナントが退去しても収入がゼロになるリスクを分散できます。

- キャピタルゲイン(売却益): 購入時よりも高い価格で売却できれば、大きな売却益を得られます。都市の再開発や交通インフラの整備など、エリアの価値が向上することで、ビルの資産価値も上昇する可能性があります。

一方で、以下のようなデメリットやリスクも存在します。

- 空室リスク: テナントが退去し、次の入居者が決まらない期間は家賃収入が途絶えます。地域の経済状況や競合ビルの出現によって、空室率が上昇する可能性があります。

- 高額な維持・管理コスト: エレベーター、空調設備、給排水管、外壁など、ビルは維持するために定期的なメンテナンスや大規模な修繕が不可欠です。これらの費用は高額になることが多く、収益を圧迫する要因となり得ます。

- 専門知識の必要性: 適切なテナントの募集(リーシング)、賃料交渉、法規制(建築基準法、消防法など)の遵守など、ビル経営には専門的な知識とノウハウが求められます。

結論として、商業ビル売買は単に建物を売り買いする行為ではありません。収益性、将来性、リスクを多角的に分析し、高度な経営判断を下すことが求められる専門的な投資活動であると理解することが、成功への第一歩となります。

商業ビルを売却する3つの方法

商業ビルを売却しようと決めた際、その方法は主に3つ存在します。それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、オーナーが置かれている状況(売却を急ぐのか、価格を重視するのかなど)によって最適な選択肢は異なります。ここでは「仲介」「不動産会社による買取」「個人間での直接売買」の3つの方法を詳しく解説します。

| 売却方法 | メリット | デメリット | こんなオーナーにおすすめ |

|---|---|---|---|

| 仲介 | ・市場価格に近い、またはそれ以上で売れる可能性がある ・幅広い購入希望者から買い手を探せる |

・売却までに時間がかかることがある ・仲介手数料が発生する ・売却活動が周囲に知られる可能性がある |

・少しでも高く売りたい方 ・売却を急いでいない方 |

| 買取 | ・現金化が早い(最短数日〜数週間) ・仲介手数料が不要 ・契約不適合責任が免責されることが多い ・現状のままで売却できることが多い |

・売却価格が市場価格より安くなる傾向がある(一般的に7〜8割程度) | ・すぐに現金が必要な方 ・相続などで早く資産を整理したい方 ・築古や問題を抱える物件を売却したい方 |

| 個人間売買 | ・仲介手数料がかからない | ・適正価格の判断が難しい ・契約書作成や登記手続きが煩雑 ・後々のトラブルリスクが高い ・金融機関の融資がつきにくい場合がある |

・親族間や知人同士など、強い信頼関係がある相手と取引する場合(専門家のサポートは必須) |

① 仲介

仲介とは、不動産会社に売主と買主の間に入ってもらい、売買契約の成立に向けてサポートしてもらう最も一般的な売却方法です。不動産会社は、物件の価格査定から売却活動、購入希望者との交渉、契約手続き、引き渡しまでの一連の業務を代行します。

メリット

仲介の最大のメリットは、市場価格に即した高値での売却が期待できる点です。不動産会社は、自社のネットワークや不動産情報サイト(レインズなど)を活用して、広く購入希望者を探します。複数の購入希望者が現れれば、競争原理が働き、当初の売り出し価格よりも高い金額で成約する可能性もあります。特に、立地が良く、収益性の高い優良な商業ビルであれば、仲介を選択するのが基本戦略となります。

デメリット

一方、デメリットとしては、売却までに時間がかかる可能性がある点が挙げられます。買い手が見つかるまでの期間は、物件の魅力や価格、市場の状況によって大きく変動し、数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。また、売買契約が成立した際には、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。手数料の額は法律で上限が定められており、高額な商業ビルの場合は決して無視できないコストとなります。

こんなケースにおすすめ

時間に余裕があり、少しでも有利な条件で売却したいオーナーには、仲介が最適な方法と言えるでしょう。資産価値を最大化することを第一に考えるならば、信頼できる仲介会社をパートナーに選ぶことが重要です。

② 不動産会社による買取

買取とは、不動産会社が直接、買主としてオーナーからビルを買い取る方法です。仲介のように購入希望者を探すプロセスがないため、スピーディーな取引が可能です。

メリット

買取の最大のメリットは、現金化までのスピードです。不動産会社の査定額に合意すれば、すぐに売買契約を結び、最短で数日から数週間程度で決済(代金の受け取り)が完了します。これは、「急な資金需要ができた」「相続税の納税期限が迫っている」といった、売却を急ぐオーナーにとって非常に大きな利点です。

また、買主が不動産のプロである不動産会社であるため、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)が免責されるケースが多いのも特徴です。契約不適合責任とは、売却した物件に契約内容と異なる欠陥(雨漏り、設備の故障など)が見つかった場合に、売主が負う責任のことです。この責任が免責されれば、売却後に予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクを大幅に軽減できます。

さらに、仲介手数料が不要であることや、売却活動を行わないため周囲に知られずに売却できる(プライバシーが保たれる)点もメリットと言えます。老朽化が進んでいたり、特殊な形状であったりして、一般の買い手が見つかりにくいビルでも、リノベーションなどを前提とした不動産会社なら買い取ってくれる可能性があります。

デメリット

買取の最大のデメリットは、売却価格が仲介に比べて低くなる傾向があることです。一般的に、市場価格の7割〜8割程度が目安とされています。これは、不動産会社がビルを買い取った後、リフォームやリノベーションを施して付加価値を高め、再販売することで利益を得るビジネスモデルだからです。そのためのコストや利益が、買取価格から差し引かれる形になります。

こんなケースにおすすめ

価格よりもスピードや確実性、手間の少なさを重視するオーナーには、買取が適しています。「早く資産を整理したい」「面倒な交渉や手続きを避けたい」「物件に何らかの問題があり、仲介では売れにくい」といった事情を抱えている場合には、有力な選択肢となるでしょう。

③ 個人間での直接売買

個人間売買とは、不動産会社を介さずに、売主と買主が直接交渉して売買契約を結ぶ方法です。親族間や知人同士での取引などがこれに該当します。

メリット

メリットは、仲介手数料がかからないという一点に尽きます。数億円規模の取引であれば、仲介手数料だけでも数百万円から数千万円になるため、この費用を節約できるのは大きな魅力に映るかもしれません。

デメリット

しかし、個人間売買にはそれを上回る大きなデメリットとリスクが伴います。まず、適正な売買価格の設定が非常に困難です。専門家による客観的な評価がないため、売主と買主のどちらかが不利益を被る価格で合意してしまう可能性があります。

さらに、売買契約書の作成、重要事項説明、所有権移転登記といった一連の法的手続きは極めて専門的で煩雑です。書類に不備があれば、後々法的なトラブルに発展するリスクが非常に高くなります。特に、商業ビルの売買では、テナントとの賃貸借契約の引き継ぎや、建物の遵法性の確認など、居住用不動産よりもはるかに複雑な論点が含まれます。

また、買主が金融機関から融資を受けてビルを購入しようとする場合、不動産会社が作成した重要事項説明書や売買契約書がないと、融資の審査が通らないことがほとんどです。

こんなケースにおすすめ

個人間売買は、基本的には推奨される方法ではありません。もし行うのであれば、当事者同士が親族など強い信頼関係で結ばれており、かつ、必ず弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼し、契約内容の精査や手続きの代行をしてもらうことが絶対条件となります。専門家への報酬は発生しますが、仲介手数料に比べれば安価に済む場合があり、将来のトラブルを未然に防ぐための保険と考えるべきです。

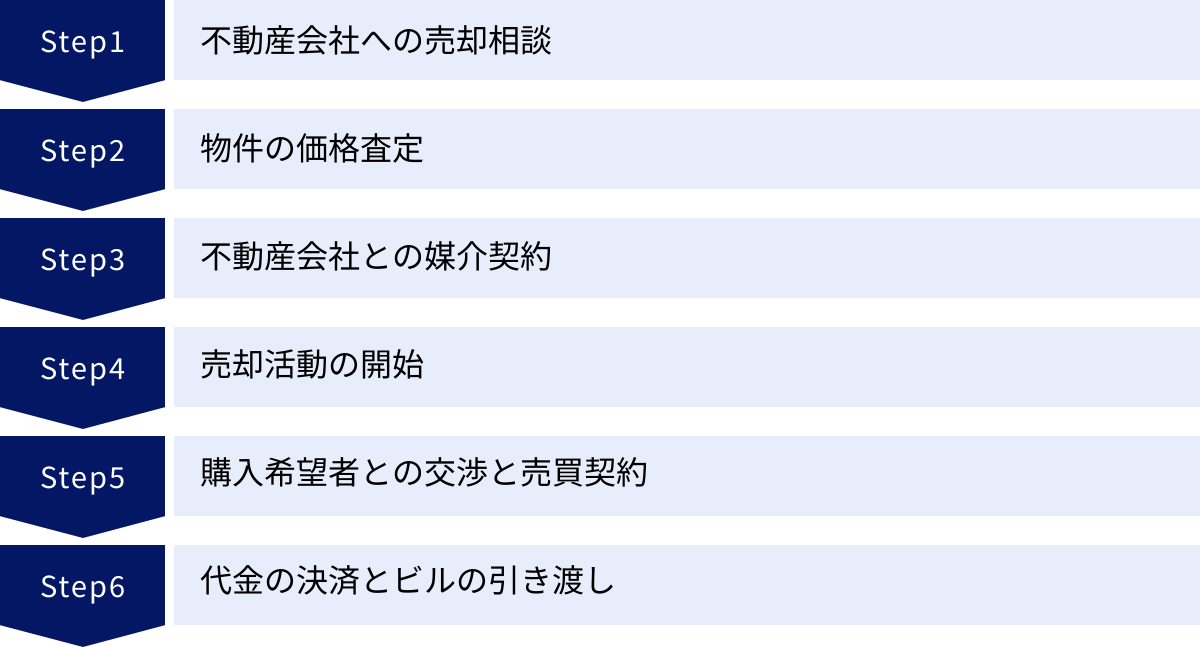

商業ビル売買の基本的な流れ【6ステップ】

商業ビルの売却は、思い立ってすぐに完了するものではありません。物件の調査から始まり、不動産会社との契約、売却活動、そして最終的な引き渡しまで、多くのステップを踏む必要があります。ここでは、最も一般的な「仲介」による売却を想定し、その基本的な流れを6つのステップに分けて詳しく解説します。

① 不動産会社への売却相談

すべての始まりは、信頼できる不動産会社を見つけ、売却の相談をすることからスタートします。この最初のステップが、売却全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

まず、商業ビルの売買実績が豊富な不動産会社を複数社リストアップしましょう。大手の不動産会社から、地域に密着した中小企業、事業用不動産を専門に扱う会社まで、選択肢は様々です。

相談の際には、以下の書類を準備しておくと話がスムーズに進みます。

- 登記簿謄本(全部事項証明書): 物件の所有者や権利関係が記載された公的な書類です。

- レントロール: 各テナントの賃料、共益費、契約期間、敷金などを一覧にした表。ビルの収益性を証明する最も重要な資料です。

- 公図・測量図: 土地の形状や隣地との境界を示す図面。

- 建物の図面(設計図書、竣工図書など): 間取りや設備の仕様が分かる書類。

- 修繕履歴書: これまでに行った大規模修繕やメンテナンスの記録。建物の維持管理状態を示す重要な資料です。

- 固定資産税・都市計画税の納税通知書: 年間の税額を確認するために必要です。

これらの資料を基に、売却を考え始めた理由や希望する売却価格、売却時期などを担当者に伝えます。この段階で、担当者の専門知識や対応の質、自社のビルがあるエリアへの精通度などを見極めることが重要です。

② 物件の価格査定

相談した不動産会社に、実際に物件を調査してもらい、売却価格の査定を依頼します。商業ビルの価格査定では、主に以下の3つの手法が総合的に用いられます。

- 収益還元法: 商業ビル査定で最も重視される評価方法です。そのビルが将来生み出すと予測される純収益(家賃収入から経費を引いたもの)を、特定の利回り(還元利回り)で割り戻して価格を算出します。「直接還元法」と、より精緻な「DCF法(Discounted Cash Flow法)」があります。

- 取引事例比較法: 近隣地域で最近取引された、類似の商業ビルの成約価格を参考に、物件の個別要因(築年数、駅からの距離、規模など)を考慮して価格を算出します。

- 原価法: 今、同じ建物を新しく建てたらいくらかかるか(再調達原価)を計算し、そこから経年による価値の減少分(減価修正)を差し引いて価格を算出する方法です。

不動産会社はこれらの手法を組み合わせて査定価格を算出しますが、なぜその価格になったのか、具体的な根拠を明確に説明してくれるかが、信頼できる会社を見分けるポイントになります。

③ 不動産会社との媒介契約

査定結果や担当者の対応などを比較検討し、売却を任せる不動産会社を1社に絞り込んだら、「媒介契約」を締結します。媒介契約には、以下の3つの種類があります。

| 契約の種類 | 自己発見取引 | 複数社への依頼 | レインズへの登録義務 | 業務報告の義務 |

|---|---|---|---|---|

| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 契約後5日以内 | 1週間に1回以上 |

| 専任媒介契約 | 可能 | 不可 | 契約後7日以内 | 2週間に1回以上 |

| 一般媒介契約 | 可能 | 可能 | 任意 | なし(法令上) |

- 専属専任媒介契約: 1社にしか仲介を依頼できず、自分で買い手を見つけた場合でも、その不動産会社を通して契約しなければなりません。不動産会社にとっては確実に仲介手数料を得られるため、最も積極的に売却活動を行ってくれる傾向があります。

- 専任媒介契約: 1社にしか仲介を依頼できない点は同じですが、自分で見つけた買い手とは直接契約できます(自己発見取引)。

- 一般媒介契約: 複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できます。広く情報を拡散できる可能性がある一方、不動産会社側の販売活動に対する責任が軽くなるため、積極的な活動が期待できない場合もあります。

商業ビルのような高額で専門性の高い物件の場合、1社と深く連携して戦略的に売却活動を進める「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」が一般的です。契約期間は最長で3ヶ月で、その後は更新が可能です。

④ 売却活動の開始

媒介契約を締結すると、いよいよ本格的な売却活動が始まります。不動産会社は、以下のような様々な手法を駆使して購入希望者を探します。

- 不動産流通機構(レインズ)への登録: 全国の不動産会社が閲覧できるデータベースに物件情報を登録し、他の不動産会社にも買い手探しを協力してもらいます。

- 自社ウェブサイトや不動産ポータルサイトへの掲載: LIFULL HOME’S、健美家、楽待といった投資用不動産専門サイトに、物件の写真や詳細情報を掲載します。

- 既存顧客への紹介: 不動産会社が抱える投資家や法人のリストの中から、物件の条件に合う見込み客に直接アプローチします。

- 広告活動: 現地に看板を設置したり、不動産情報誌に広告を出したりします。

売主としては、購入希望者から内覧の希望があった際に、いつでも対応できるよう準備しておくことが重要です。エントランスや廊下、トイレといった共用部分を清潔に保ち、空室がある場合は整理整頓しておくなど、物件の第一印象を良くする努力が、スムーズな売却に繋がります。

⑤ 購入希望者との交渉と売買契約

購入を検討したいという希望者が現れると、具体的な交渉が始まります。交渉の中心となるのは売買価格ですが、その他にも引き渡しの時期、テナント契約の引き継ぎ条件、修繕の要否など、多岐にわたる項目について話し合われます。

不動産会社の担当者が間に入って交渉を進め、双方の条件が合意に至ると、「買付証明書(購入申込書)」が提出されます。これを受けて、売主は「売渡承諾書」を提示し、売買の意思を固めます。

その後、売買契約の締結に向けて、宅地建物取引士による「重要事項説明」が行われます。これは、物件の権利関係、法令上の制限、建物の状況、契約解除に関する事項など、取引の根幹に関わる重要な内容を買主に対して説明する手続きです。

説明内容に買主が納得すれば、正式に「不動産売買契約書」に署名・捺印し、契約を締結します。この際、買主から売主へ、売買代金の一部として「手付金」が支払われるのが一般的です。手付金の額は、売買代金の5%〜10%程度が相場です。

⑥ 代金の決済とビルの引き渡し

売買契約締結後、約1ヶ月〜2ヶ月程度の期間を置いて、最終的な決済と物件の引き渡しが行われます。この日までに、買主は融資の手続きを完了させ、売主はビルから抵当権を抹消する準備などを進めます。

決済日当日、銀行などの金融機関に売主、買主、不動産会社の担当者、司法書士が集まります。

- 残代金の受領: 買主から売主へ、売買代金から手付金を差し引いた残額が支払われます。

- 諸経費の清算: 固定資産税・都市計画税や、テナントからの賃料などを、引き渡し日を基準に日割りで清算します。

- 所有権移転登記: 司法書士が、所有権を売主から買主へ移すための登記申請手続きを行います。

- 鍵の引き渡し: すべての手続きが完了したら、売主から買主へビルの鍵を引き渡します。

以上で、商業ビルの売却に関するすべての手続きが完了となります。この一連の流れを円滑に進めるためには、各ステップで何が必要かを事前に理解し、信頼できる不動産会社と密に連携することが不可欠です。

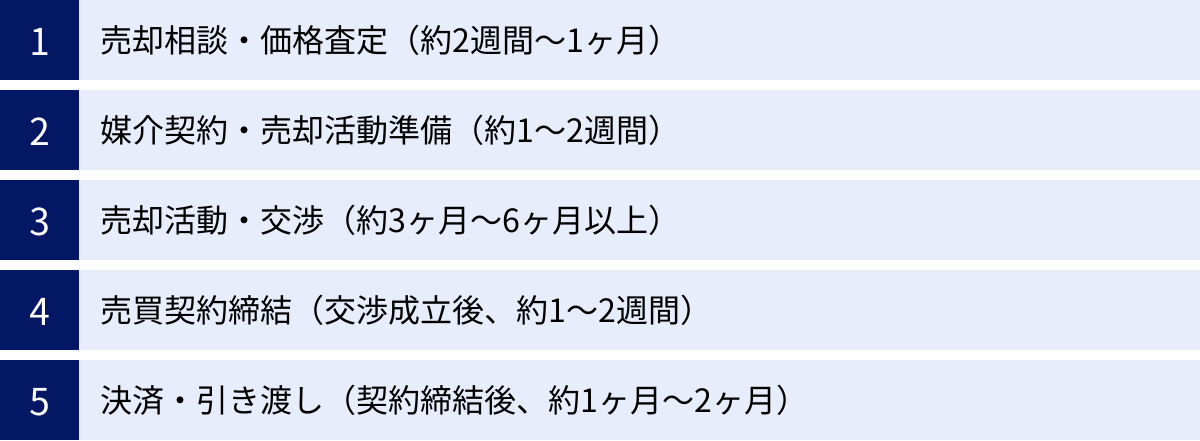

商業ビル売却にかかる期間の目安

商業ビルの売却を考えたとき、多くのオーナーが気になるのが「一体、どれくらいの期間で売れるのか?」という点でしょう。結論から言うと、商業ビルの売却にかかる期間は、相談を開始してから最終的な引き渡しが完了するまで、一般的に6ヶ月から1年程度を見ておくのが現実的です。

ただし、これはあくまで目安であり、物件の特性(立地、規模、収益性、建物の状態など)や売り出し価格、その時々の経済情勢や不動産市況によって、期間は大きく変動します。3ヶ月程度でスムーズに売却できるケースもあれば、2年以上かかるケースも珍しくありません。

売却プロセスを各ステップに分解し、それぞれの所要期間の目安を見てみましょう。

- ① 売却相談・価格査定(約2週間〜1ヶ月)

複数の不動産会社に相談し、物件調査を経て査定価格が出揃うまでの期間です。準備する資料が揃っていればスムーズに進みますが、レントロールの整理や図面の捜索に時間がかかることもあります。 - ② 媒介契約・売却活動準備(約1〜2週間)

依頼する不動産会社を決定し、媒介契約を締結します。その後、不動産会社が広告用の写真撮影や物件資料(マイソク)の作成など、売却活動の準備を行います。 - ③ 売却活動・交渉(約3ヶ月〜6ヶ月以上)

実際に買い手を探す期間であり、売却期間全体の中で最も変動が大きい部分です。人気エリアの高利回り物件であればすぐに買い手が見つかることもありますが、通常は購入検討者の内覧対応や条件交渉に数ヶ月を要します。特に数億円以上の高額物件になるほど、購入者の検討期間も長くなる傾向があります。 - ④ 売買契約締結(交渉成立後、約1〜2週間)

購入希望者と条件が合意に達してから、重要事項説明を経て売買契約を締結するまでの期間です。契約書類の作成や内容の確認に時間を要します。 - ⑤ 決済・引き渡し(契約締結後、約1ヶ月〜2ヶ月)

売買契約を結んでから、最終的な決済を行うまでの期間です。この期間は、買主が金融機関から融資を受けるための手続き(ローン審査など)にかかる時間によって決まることがほとんどです。買主が自己資金で購入する場合は、より短縮されることもあります。

売却期間が長引く主な要因としては、以下のようなものが考えられます。

- 強気すぎる価格設定: 相場からかけ離れた高い価格で売り出すと、購入検討者の目に留まらず、問い合わせすら来ない状況になりがちです。

- 物件のネガティブ要素: 建物の老朽化が激しい、空室が多い、遵法性に問題がある(違法建築など)、立地が悪いといったマイナス面があると、買い手探しは難航します。

- 市場の悪化: 金利の上昇や景気の悪化など、不動産市場全体が冷え込んでいる時期は、投資家のマインドも慎重になり、取引が停滞しやすくなります。

- テナントとの関係: テナントの属性が悪かったり、賃料の滞納があったりすると、購入者は安定した収益を見込めず、購入をためらう原因になります。

売却期間をできるだけ短縮し、スムーズな取引を実現するためには、計画的な準備が不可欠です。適正な価格設定はもちろんのこと、事前に建物の問題点を把握し、可能な範囲で修繕を行ったり、レントロールや修繕履歴といったアピール材料をきちんと整理したりしておくことが重要です。何よりも、焦って不利な条件を飲んでしまわないよう、スケジュールには十分な余裕を持たせておくことが、結果的に満足のいく売却に繋がります。

商業ビルの価格相場を調べる3つの方法

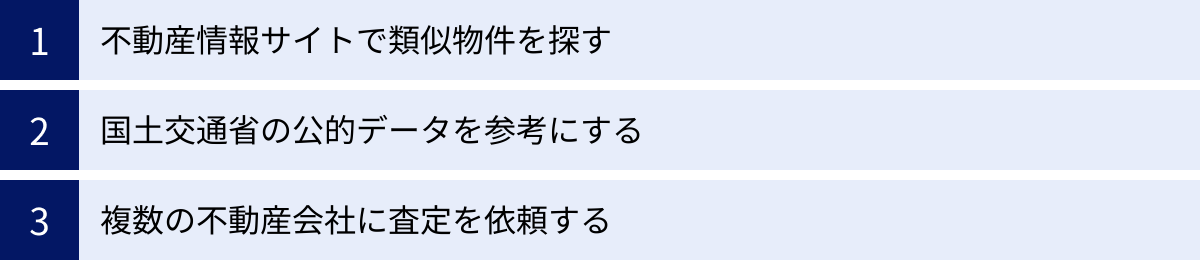

所有する商業ビルを売却するにあたり、最初の関門となるのが「いくらで売れるのか?」という価格相場の把握です。適正な価格を知ることは、不動産会社との交渉を有利に進め、最終的に納得のいく売却を実現するための第一歩です。ここでは、個人でも実践できる価格相場の調べ方を3つの方法に分けて解説します。

① 不動産情報サイトで類似物件を探す

最も手軽に始められるのが、インターネット上の不動産情報サイトで、自分のビルと似た条件の物件がいくらで売りに出されているかを調べる方法です。特に、投資用・事業用不動産を専門に扱うポータルサイトを活用するのが効果的です。

- 主な投資用不動産ポータルサイト:

- LIFULL HOME’S 不動産投資

- 健美家(けんびや)

- 楽待(らくまち)

これらのサイトで、自分のビルが所在する「エリア(市区町村)」、「物件種別(一棟ビル、店舗など)」、「築年数」、「駅からの距離」といった条件で検索をかけます。すると、現在売り出し中の類似物件の価格や、重要な指標である「表面利回り」を確認できます。

表面利回りとは?

年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100 で計算される、投資額に対するリターンの割合を示す指標です。例えば、年間家賃収入が1,000万円のビルが1億円で売りに出されていれば、表面利回りは10%となります。

この調査を行う際の注意点は、サイトに掲載されている価格は「売主の希望売却価格」であり、必ずしも「実際の成約価格」ではないということです。多くの場合、交渉によって掲載価格から値引きされて成約に至ります。そのため、サイトで見つけた価格はあくまで参考値として捉え、相場観を養うためのものと考えるのが良いでしょう。それでも、自分のビルがどの程度の価格帯で評価されそうか、大まかな見当をつける上で非常に有効な手段です。

② 国土交通省の公的データを参考にする

より客観的で信頼性の高い情報を得るためには、国が公開している公的なデータを活用する方法があります。これらは無料で誰でも閲覧でき、実際の取引に基づいたデータが含まれているため、非常に参考になります。

不動産取引価格情報検索

国土交通省が運営するサイトで、アンケート調査に基づいて実際に売買された不動産の取引価格を知ることができます。個人情報が分からない形で、「いつ」「どこで」「どのような種類の不動産が」「いくらで」取引されたかが分かります。

商業ビル(店舗、事務所など)の取引データも含まれており、エリアや取引時期を指定して検索すれば、近隣のリアルな成約事例を確認できます。ただし、個別の物件の詳細(収益性など)までは分からないため、あくまで「点」の情報として捉え、前述のポータルサイトの情報と組み合わせて相場を類推することが重要です。

(参照:国土交通省 不動産取引価格情報検索)

地価公示・都道府県地価調査

これらは、土地の公的な価格指標として毎年公表されるものです。

- 地価公示: 国土交通省が毎年1月1日時点の全国の標準的な地点(標準地)の正常な価格を判定し、3月下旬頃に公表します。

- 都道府県地価調査: 都道府県が毎年7月1日時点の基準地の価格を調査し、9月下旬頃に公表します。

これらのデータは土地のみの価格であり、建物の価値は含まれていません。しかし、自分のビルが建っている土地の周辺の地価動向を把握することで、資産価値の大きなトレンドを掴むことができます。特に、商業地としての土地の価値はビル全体の価格に大きく影響するため、売却のタイミングを計る上での重要な参考情報となります。

(参照:国土交通省 標準地・基準地検索システム)

③ 複数の不動産会社に査定を依頼する

最終的に、最も正確で実践的な価格を知る方法は、プロである不動産会社に直接、価格査定を依頼することです。上記①②の方法で得た相場観を元に、複数の不動産会社にアプローチしましょう。

なぜ「複数社」に依頼することが重要なのでしょうか。その理由は主に3つあります。

- 査定価格の客観性を担保するため: 1社だけの査定では、その価格が高いのか安いのか判断がつきません。3社程度の査定結果を比較することで、より客観的な相場を把握できます。

- 不動産会社の得意分野を見極めるため: 不動産会社にはそれぞれ得意なエリアや物件種別があります。商業ビルに強い会社、地元の情報に精通している会社など、複数の会社と接することで、自分のビルを売却するのに最も適したパートナーを見つけられます。

- 査定の根拠を比較するため: 単に査定額の高さだけで会社を選ぶのは危険です。「なぜその価格になるのか」という根拠(収益性の分析、周辺事例の比較など)を、最も論理的かつ丁寧に説明してくれる会社が、信頼できる会社と言えます。

最近では、インターネット上で物件情報を一度入力するだけで、複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できる「不動産一括査定サイト」も便利です。これらのサービスをうまく活用し、効率的に複数の査定結果を集めることをお勧めします。

これらの3つの方法を段階的に、あるいは並行して進めることで、「世間一般の相場観」「公的なデータに基づく客観的な相場」「不動産のプロによる実践的な査定価格」という多角的な視点から、自分の商業ビルの価値を正確に把握することができるようになります。

商業ビル売買で発生する費用と税金

商業ビルを売却して手元に大きな現金が入ることを期待するオーナーは多いですが、売却プロセスでは様々な費用や税金が発生します。これらを事前に把握し、資金計画に織り込んでおかないと、「思ったより手残りが少なかった」という事態になりかねません。ここでは、売却時にかかる主な費用と税金を具体的に解説します。

売却時にかかる主な費用

仲介手数料

不動産会社の仲介によって売買契約が成立した場合に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法によって上限額が定められており、以下の速算式で計算するのが一般的です。

| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下の部分 | 価格の5% + 消費税 |

| 200万円超400万円以下の部分 | 価格の4% + 消費税 |

| 400万円超の部分 | 価格の3% + 消費税 |

例えば、売買価格が2億円の場合、計算が複雑になるため、通常は以下の速算式が用いられます。

(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税

この式で計算すると、2億円のビルの仲介手数料は(2億円 × 3% + 6万円) + 消費税 = 606万円 + 消費税 となります。売却にかかる費用の中で最も大きな割合を占めるため、必ず念頭に置いておく必要があります。

印紙税

不動産売買契約書に貼付する印紙代で、契約金額に応じて税額が決まります。売主と買主がそれぞれ契約書を1通ずつ保有する場合、各自が自分の契約書に貼る印紙代を負担するのが一般的です。

| 契約金額 | 税額(本則税率) | 軽減税率(2027年3月31日まで) |

|---|---|---|

| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

(参照:国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置)

例えば、2億円で売却した場合、契約書に貼る印紙は6万円となります。

登記費用(登録免許税)

売却に伴い、法務局で登記手続きを行う際に発生する費用です。主に以下の2つがあります。

- 抵当権抹消登記: ビル購入時のローンが残っている場合、売却代金で完済し、設定されている抵当権を抹消するための登記です。不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。

- 司法書士への報酬: 上記の登記手続きは専門知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。その報酬として数万円程度かかります。

測量費用

土地の境界が確定していない場合や、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合に、隣地の所有者と立ち会いの上で測量を行う必要があります。測量費用は土地の広さや形状によって異なり、数十万円から100万円以上かかることもあります。

建物解体費用(必要な場合)

老朽化が著しいビルを、更地にして土地として売却する場合にかかる費用です。建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)や規模によって大きく変動しますが、数百万〜数千万円単位の大きなコストになる可能性があります。

ローン一括返済手数料(残債がある場合)

事業用ローンが残っているビルを売却する場合、売却代金で残債を一括返済する必要があります。その際、金融機関に対して繰り上げ返済のための手数料が発生することがあります。金額は金融機関や契約内容によって異なります。

売却時にかかる主な税金

売却によって利益(譲渡所得)が出た場合には、それに対して税金が課せられます。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される所得税と住民税の総称です。計算方法は以下の通りです。

課税譲渡所得 = 売却価格 – ( 取得費 + 譲渡費用 )

- 取得費: そのビルを購入したときの代金や手数料など。建物の場合は、購入代金から経年による価値の減少分(減価償却費)を差し引きます。購入時の契約書などがなく取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費とすることができます。

- 譲渡費用: 売却のために直接かかった費用のことで、仲介手数料や印紙税などが含まれます。

この計算で算出された課税譲渡所得に、ビルの所有期間に応じた税率を掛けて税額が決まります。

| 所有期間 | 区分 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 所得税の2.1% | 39.63% |

| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 所得税の2.1% | 20.315% |

(参照:国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税))

所有期間が5年を超えるかどうかで税率が約2倍も違うため、売却のタイミングを検討する上で非常に重要なポイントです。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断されます。

消費税

商業ビルの売買において、消費税の扱いは非常に重要です。

- 土地: 土地の売買は非課税取引であり、消費税はかかりません。

- 建物: 建物部分の売却代金には消費税が課税されます。

ただし、消費税の納税義務があるのは「課税事業者」のみです。個人が売主の場合、その年の前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合などに課税事業者となります。法人が売主の場合は、原則として課税事業者です。

売却価格が土地と建物に分かれていない場合は、固定資産税評価額などを基に按分して建物価格を算出し、その金額に対して消費税(10%)がかかります。この消費税は、買主から預かって国に納税するものです。

これらの費用と税金を事前にリストアップし、概算額を把握しておくことで、売却後の手取り額を正確に予測し、次の資金計画を堅実に立てることが可能になります。

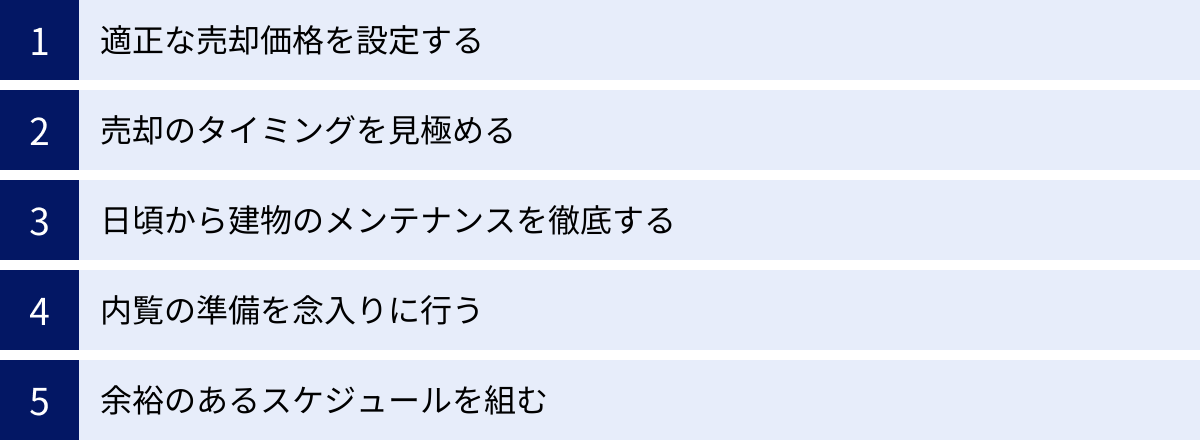

商業ビルをより高く売るための5つの秘訣

商業ビルを売却するなら、誰しも「少しでも高く売りたい」と考えるはずです。売却価格は、物件のポテンシャルだけで決まるわけではありません。売主の戦略や準備次第で、数百万、数千万円単位で変わることもあります。ここでは、ビルの価値を最大化し、高値売却を実現するための5つの秘訣を紹介します。

① 適正な売却価格を設定する

意外に思われるかもしれませんが、高く売るための最も重要な秘訣は、最初に「高すぎない適正な価格」を設定することです。相場からかけ離れた強気な価格で売り出すと、購入検討者の検索条件から外れてしまい、内覧の機会すら得られない「塩漬け物件」になってしまうリスクがあります。

長期間売れ残ってしまうと、「何か問題がある物件なのでは?」というネガティブな印象を与え、結果的に大幅な値下げをせざるを得なくなる悪循環に陥ります。

これを避けるためには、まず複数の不動産会社から査定を取り、客観的な相場を把握します。その上で、不動産会社の担当者と戦略を練り、「売り出し価格」(最初の希望価格)と、交渉の末に譲歩できる「最低売却価格」(指値)のラインを明確に決めておくことが重要です。最初は少し高めの価格で市場の反応を見つつ、状況に応じて段階的に価格を調整していく柔軟な姿勢が、最終的な高値成約に繋がります。

② 売却のタイミングを見極める

不動産の価格は、常に変動しています。売却のタイミングを見極めることで、資産価値を大きく高めることが可能です。タイミングを計る上で考慮すべきは、以下の2つの視点です。

- マクロな視点(経済・市場動向):

- 金利動向: 金利が低い時期は、買主が融資を受けやすいため、不動産投資が活発になります。逆に金利が上昇局面に入ると、市場は冷え込む傾向があります。

- 景気動向: 景気が良い時期は、企業の業績が向上し、オフィスの拡張移転や新規出店が増えるため、テナント需要が高まり、ビルの価値も上昇しやすくなります。

- 不動産市況: J-REIT(不動産投資信託)の価格動向や、都市部のオフィス空室率なども、市場の温度感を測る重要な指標です。

- ミクロな視点(物件・エリアの状況):

- 満室経営の実現: 商業ビルの価値は収益性で決まるため、空室がある状態よりも満室の状態で売り出す方が、圧倒的に高く評価されます。テナントの入れ替え時期などを考慮し、満室に近いタイミングを狙って売却活動を開始するのが理想です。

- 周辺の再開発計画: ビルの近くで新駅の開業や大規模な都市再開発が計画されている場合、将来的なエリアの価値向上が見込まれ、売却価格にプラスに働きます。

これらの要因を総合的に判断し、最適なタイミングで市場に出すことが、高値売却の鍵となります。

③ 日頃から建物のメンテナンスを徹底する

買い手、特にプロの投資家は、ビルの「見た目」だけでなく「健康状態」を厳しくチェックします。日頃から建物のメンテナンスを怠らず、その記録をきちんと保管しておくことが、ビルの資産価値を維持・向上させる上で不可欠です。

- 定期的な点検と修繕: 外壁、屋上防水、エレベーター、空調設備、給排水設備など、主要な項目について定期的な点検と必要な修繕を行いましょう。

- 修繕履歴の保管: いつ、どこを、どの業者で、いくらで修繕したかという記録を「修繕履歴書」としてファイリングしておくことが極めて重要です。これは、ビルが適切に維持管理されてきたことの客観的な証明となり、買い手に大きな安心感を与えます。大規模修繕の計画書(長期修繕計画)があれば、さらに評価は高まります。

多少コストがかかっても、適切なメンテナンスは将来の大きなリターンに繋がる投資と捉えるべきです。

④ 内覧の準備を念入りに行う

内覧は、購入検討者がビルを直接評価する唯一の機会であり、第一印象がその後の交渉を大きく左右します。準備を怠れば、本来の価値を伝えきれず、絶好の機会を逃すことになりかねません。

- 共用部分の徹底清掃: エントランス、廊下、階段、エレベーターホール、トイレなど、共用部分は特に念入りに清掃し、明るく清潔な状態を保ちます。電球が切れていれば交換し、壁の汚れなども可能な範囲で補修しておくと印象が格段に良くなります。

- 空室の演出: 空室がある場合は、単なるガランとした空間ではなく、将来の可能性を感じさせる場所にすることが大切です。清掃はもちろんのこと、そのスペースで可能なレイアウト例や活用方法を提案できる資料を用意しておくと、買い手の購買意欲を刺激します。

- 資料の準備: 内覧時には、レントロール、修繕履歴書、各種図面などをすぐに提示できるように準備しておきましょう。質問に対して即座に正確な情報を提供できる姿勢は、売主としての信頼性を高めます。

「神は細部に宿る」という言葉通り、細やかな配慮が買い手の心に響き、価格交渉を有利に進める力となります。

⑤ 余裕のあるスケジュールを組む

「早く売りたい」という焦りは、売主にとって最大の敵です。足元を見られて買い叩かれたり、不利な条件を飲まされたりする原因になります。

高値売却を目指すのであれば、最低でも1年程度の期間を見込んだ、余裕のある売却スケジュールを組むことが不可欠です。じっくりと腰を据えて売却活動に取り組むことで、複数の購入希望者を比較検討する余裕が生まれ、最も良い条件を提示してくれた買い手を選ぶことができます。

資金繰りの問題などで売却を急ぐ必要がある場合を除き、時間的な余裕は、交渉における最大の武器となります。計画的に準備を進め、焦らずに最適な買い手を待つ姿勢こそが、最終的に商業ビルの価値を最大限に引き出すのです。

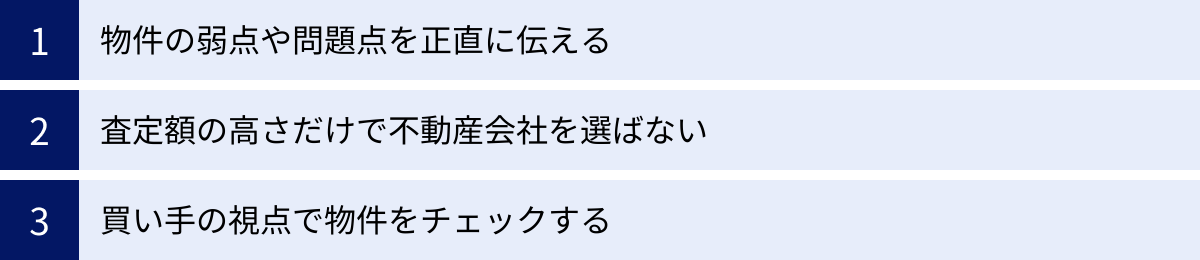

商業ビル売買で失敗しないための注意点

商業ビルの売買は取引額が大きく、専門性も高いため、些細な見落としが大きな失敗に繋がることがあります。成功の秘訣を知ると同時に、陥りがちな失敗パターンとその回避策を理解しておくことが、リスク管理の観点から非常に重要です。

物件の弱点や問題点を正直に伝える

所有するビルを高く売りたい一心で、雨漏りの履歴、設備の不具合、過去のテナントトラブルといったネガティブな情報を隠してしまうケースがあります。しかし、これは絶対に避けるべきです。

なぜなら、売却後、隠していた欠陥が発覚した場合、売主は「契約不適合責任」を問われる可能性があるからです。契約不適合責任とは、売買契約の内容に適合しない物件を引き渡した場合に、買主が売主に対して追完請求(修理の要求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求めることができる権利です。

プロの投資家である買主は、契約前にデューデリジェンス(物件の詳細調査)を徹底的に行います。その過程で問題点が発覚すれば、売主への信頼は失われ、交渉は破談になるでしょう。たとえ契約まで進んでも、後で責任を追及されれば、売却で得た利益を失う以上の損害を被るリスクすらあります。

失敗を避ける最善策は、物件の弱点や問題点を正直に、かつ早期に開示することです。事前に情報を伝えることで、それを織り込んだ上での価格交渉となり、誠実な取引が可能になります。信頼関係を構築することが、結果的にスムーズでトラブルのない売却に繋がるのです。

査定額の高さだけで不動産会社を選ばない

複数の不動産会社に査定を依頼すると、他社よりも明らかに高い査定額を提示してくる会社が現れることがあります。一見魅力的に見えますが、この「高値査定」には注意が必要です。

不動産会社の中には、まず媒介契約を獲得することだけを目的に、意図的に相場からかけ離れた高い査定額を提示するところがあります。このような会社と契約してしまうと、案の定、物件は全く売れず、数ヶ月後に「市場の反応が悪いので、大幅に価格を下げましょう」と提案されることになります。これは「囲い込み」(自社で買主を見つけて両方から仲介手数料を得ようと、他社に物件を紹介しない行為)の前兆である可能性もあり、結果的に売却期間が長引き、相場以下の価格で売らざるを得なくなるという最悪のシナリオに陥りかねません。

不動産会社を選ぶ際は、提示された査定額の数字だけを見るのではなく、「なぜその価格になったのか」という査定の根拠を、論理的かつ具体的に説明できるかを重視しましょう。収益還元法の計算過程や、比較対象とした取引事例などを明確に示し、納得のいく説明をしてくれる会社こそが、信頼に値するパートナーです。

買い手の視点で物件をチェックする

長年所有していると、自分のビルに対する見方が主観的になり、その魅力や欠点を客観的に評価することが難しくなりがちです。売却を成功させるには、一度自分の立場を離れ、「自分がこのビルの買い手だとしたら、何を知りたいか、どこが気になるか」という視点で物件を厳しくチェックすることが重要です。

買い手の主な関心事は以下の点に集約されます。

- 収益性: 現在の家賃収入は安定しているか?将来的に賃料を上げる余地はあるか?空室リスクはどの程度か?

- 維持管理コスト: 今後、大規模修繕にどれくらいの費用がかかりそうか?日常的なメンテナンス費用は適正か?

- 遵法性: 建築基準法や消防法などの法令を遵守しているか?(容積率オーバーや既存不適格などの問題はないか)

- テナントの質: テナントの業種や経営状態は安定しているか?賃料の滞納履歴はないか?

- 権利関係: 複雑な権利関係(借地権など)はないか?

これらの点について、想定される質問への回答をあらかじめ準備しておくことが大切です。弱点があれば、その対策や改善策も併せて考えておくと、交渉の場で説得力が増します。買い手の不安や疑問を先回りして解消する姿勢が、スムーズな合意形成と失敗の回避に繋がるのです。

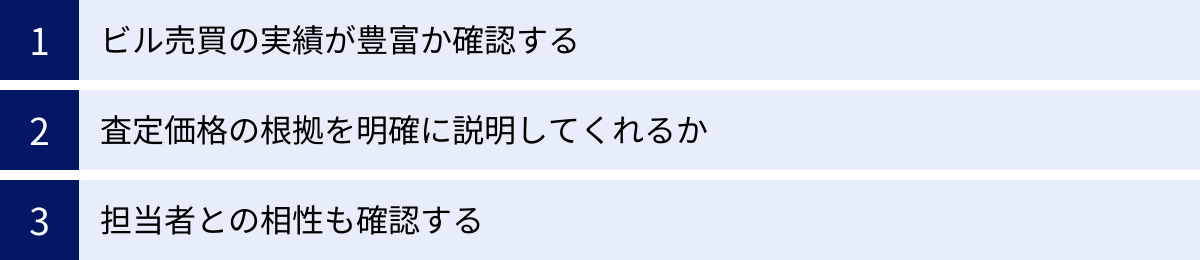

信頼できる不動産会社の選び方

商業ビルの売却は、売主一人で完結できるものではありません。専門知識、販売力、交渉力を兼ね備えた不動産会社という強力なパートナーの存在が不可欠です。しかし、数ある不動産会社の中から、どこを選べば良いのでしょうか。ここでは、信頼できるパートナーを見極めるための3つの重要なポイントを解説します。

ビル売買の実績が豊富か確認する

第一に確認すべきは、商業ビルや事業用不動産の売買における実績です。一般的な居住用不動産の仲介と、商業ビルの売買では、求められる知識やノウハウ、顧客層が全く異なります。

- 会社のウェブサイトを確認する: 多くの不動産会社は、公式サイトに「取引事例」や「実績紹介」のページを設けています。そこに、どのような種類の事業用不動産(オフィスビル、店舗、倉庫など)を、どのエリアで、どのくらいの規模で取り扱ってきたかが掲載されています。自分のビルと似たタイプやエリアの物件を扱った実績があるかは、重要な判断材料になります。

- 専門部署の有無: 大手の不動産会社では、法人や富裕層を対象とした「事業用不動産部」「ソリューション事業部」といった専門部署を設置している場合があります。このような専門チームが存在する会社は、高度なノウハウと独自のネットワークを持っている可能性が高いと言えます。

居住用がメインの会社に依頼してしまうと、ビルの価値を正しく評価できなかったり、適切な買い手(投資家や法人)を見つけられなかったりするリスクがあります。必ず、商業ビルのような専門性の高い不動産取引に精通している会社を選びましょう。

査定価格の根拠を明確に説明してくれるか

価格査定を依頼した際の対応は、その会社の実力と誠実さを見極める絶好の機会です。単に「〇〇億円です」という査定結果だけを提示するのではなく、その価格に至ったプロセスを丁寧に説明してくれるかがポイントです。

信頼できる担当者は、以下のような点を分かりやすく説明してくれます。

- 査定手法の説明: 収益還元法、取引事例比較法、原価法といった査定手法をどのように用いたか。

- 収益性の分析: レントロールを基に、現在の収益性(NOI:純営業収益、利回り)をどう評価したか。将来の賃料変動リスクや空室リスクをどう見ているか。

- 比較事例の提示: 周辺の類似物件の取引事例や募集事例を具体的に示し、それらと比較して物件の優位点・劣位点をどう評価に反映させたか。

- 建物の評価: 築年数、構造、設備の状況、修繕履歴などをどのように価格に織り込んだか。

査定額の「なぜ?」に対して、データや論理に基づいた納得のいく回答をくれる会社は、物件の価値を深く理解しようと努めている証拠です。このような会社であれば、売却活動においても物件の魅力を的確に買い手にアピールしてくれると期待できます。

担当者との相性も確認する

商業ビルの売却は、数ヶ月から1年以上に及ぶ長期戦になることも珍しくありません。その間、売却戦略の立案から条件交渉、契約手続きまで、二人三脚で進めていくのが担当者です。そのため、会社の看板だけでなく、担当者個人のスキルや人柄、そして自分との相性も非常に重要な選択基準となります。

以下の点をチェックしてみましょう。

- レスポンスの速さ: 質問や相談に対する返信は迅速か。スピーディーな対応は、ビジネスチャンスを逃さない上で重要です。

- コミュニケーション能力: 専門的な内容を分かりやすく説明してくれるか。こちらの意図を正確に汲み取り、親身に相談に乗ってくれるか。

- 提案力: ただ売るだけでなく、例えば「一部リフォームすれば、より高く売れる可能性がある」「このタイミングで売るべき理由」など、付加価値のある提案をしてくれるか。

- 誠実さ: メリットだけでなく、デメリットやリスクについても正直に話してくれるか。

複数の会社の担当者と実際に面談し、「この人になら、大切な資産であるビルを任せられる」と心から思えるかどうかを、自分の感覚で判断することが大切です。最終的には、人と人との信頼関係が、困難な交渉を乗り越え、満足のいく売却へと導く力になるのです。

商業ビル売買の相談におすすめの不動産会社・一括査定サイト

信頼できるパートナーを見つけるため、具体的にどこに相談すれば良いのでしょうか。ここでは、商業ビル売買において豊富な実績を持つ大手不動産会社と、効率的に複数の会社を比較できる不動産一括査定サイトの中から、代表的なものを紹介します。

※各社のサービス内容や特徴は変更される可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。

おすすめの大手不動産会社

大手不動産会社は、全国的なネットワーク、豊富なデータ、法人顧客との太いパイプ、そしてブランド力に裏打ちされた信頼性が強みです。特に高額な商業ビルの売買では、その総合力が大きな安心感に繋がります。

三井不動産リアルティ(三井のリハウス)

業界最大手の不動産仲介会社であり、そのネットワークは全国を網羅しています。「リハウス」は居住用のイメージが強いですが、法人や富裕層の資産コンサルティングを行う専門部署も充実しています。長年培ってきた膨大な取引データと、三井不動産グループの総合力を活かした多角的な提案が期待できます。

(参照:三井不動産リアルティ株式会社 公式サイト)

東急リバブル

全国に広がるネットワークと、事業用・投資用不動産に特化した「ソリューション事業本部」の専門性の高さが特徴です。不動産売買仲介だけでなく、CRE(企業不動産)戦略のサポートや、アセットマネジメントまで、企業の不動産に関するあらゆるニーズにワンストップで対応できる体制が強みです。

(参照:東急リバブル株式会社 公式サイト)

三菱地所リアルエステートサービス

三菱地所グループの一員として、特に法人向けの不動産仲介やコンサルティングに強みを持ちます。オフィスビルや商業施設などの事業用不動産に関する深い知見と、グループの総合力を活かした質の高いサービスが魅力です。企業の不動産戦略をトータルでサポートする提案力に定評があります。

(参照:三菱地所リアルエステートサービス株式会社 公式サイト)

住友不動産販売

全国に直営の仲介店舗網を展開しており、地域に密着した情報力と、マンツーマンの営業体制に特徴があります。事業用不動産の取り扱いにも力を入れており、専任の担当者が売却から購入、資産活用まで一貫してサポートしてくれるため、きめ細やかな対応を期待できます。

(参照:住友不動産販売株式会社 公式サイト)

おすすめの不動産一括査定サイト

複数の不動産会社に個別にアプローチするのは手間がかかります。不動産一括査定サイトを利用すれば、一度の入力で複数の会社から査定結果や提案を取り寄せることができ、効率的に比較検討できます。

イエウール

全国4,700社以上(2024年時点)という非常に多くの不動産会社と提携しているのが最大の強みです。大手から地域に密着した中小企業まで、様々なタイプの会社が登録しているため、自分のビルがあるエリアや物件の特性に合った会社を見つけやすいというメリットがあります。

(参照:株式会社Speee イエウール公式サイト)

すまいValue

三井不動産リアルティ、住友不動産販売、東急リバブル、野村の仲介+、三菱地所ハウスネット、小田急不動産という、不動産業界を代表する大手6社が共同で運営している一括査定サイトです。運営元が明確で、参加企業がすべて大手であるという安心感と信頼性が最大の魅力です。取引の約7割が両手仲介(売主・買主双方から手数料を得る)ではなく片手仲介(売主側の代理に徹する)というデータも公表しており、売主の利益を重視した活動が期待できます。

(参照:すまいValue公式サイト)

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

日本最大級の不動産情報サイト「LIFULL HOME’S」が運営する一括査定サービスです。提携不動産会社数は全国3,500社以上(2024年時点)と豊富で、物件情報を入力する前に、サイト上で各不動産会社の特徴や実績、利用者の評判などを確認できるのが特徴です。また、個人情報を入力せずに簡易査定ができる「匿名査定」サービスもあり、気軽に相場を知りたいというニーズにも応えています。

(参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S公式サイト)

これらの会社やサイトをうまく活用し、複数の選択肢を比較検討することが、最適なパートナーを見つけるための第一歩です。まずは気軽に相談や査定を依頼し、各社の対応を見極めることから始めてみましょう。

まとめ:計画的な準備で商業ビル売買を成功に導こう

商業ビルの売買は、人生における一大イベントであり、極めて専門性の高い投資活動です。その成功は、運や偶然によってもたらされるものではなく、正しい知識に基づいた計画的な準備と、信頼できるパートナーとの連携にかかっています。

本記事では、商業ビル売買の全体像を掴むため、以下のポイントを網羅的に解説してきました。

- 商業ビル売買の本質: 居住用不動産とは異なり、収益性を最重視する「投資」であること。

- 3つの売却方法: 高値を目指す「仲介」、スピード重視の「買取」、リスクの高い「個人間売買」それぞれの特徴。

- 売買の基本的な流れ: 相談から引き渡しまでの6つのステップを理解し、見通しを立てることの重要性。

- 価格相場の調べ方: ポータルサイト、公的データ、プロの査定という3つの視点で、客観的な価値を把握すること。

- 費用と税金: 手取り額に大きく影響するコストを事前に把握し、堅実な資金計画を立てること。

- 高く売るための秘訣: 適正価格の設定、タイミングの見極め、日頃のメンテナンスなど、価値を最大化する具体的なアクション。

- 失敗しないための注意点: 情報の正直な開示、査定額に惑わされない会社選び、買い手視点でのチェック。

- 信頼できるパートナー選び: 実績、査定の根拠、担当者との相性を見極めること。

これらの知識を武器に、まずは「複数の不動産会社に相談してみる」という最初の一歩を踏み出してみましょう。査定を依頼し、様々な専門家と話すことで、ご自身のビルの本当の価値や、売却に向けた具体的な道筋が明確になってくるはずです。

商業ビルの売却は、単に資産を現金化するだけの行為ではありません。それは、これまでの資産運用の集大成であり、同時に、次の新たな資産戦略へのスタート地点でもあります。この記事で得た知識が、皆様の大切な資産を守り、そして未来へと繋ぐ一助となれば幸いです。計画的な準備を進め、ぜひ満足のいく商業ビル売買を実現してください。