物流は現代の経済活動を支える重要な基盤であり、その中核をなすのが「倉庫」です。特に、他社の重要な商品を預かり、保管・管理する「営業倉庫」は、サプライチェーンにおいて欠かせない存在となっています。しかし、一言に倉庫といっても、その種類や機能は多岐にわたります。自社の製品や商品を安全かつ効率的に管理するためには、どのような倉庫を選べば良いのでしょうか。

この記事では、事業用の倉庫を探している方、特に「営業倉庫」の利用を検討している方に向けて、その基本的な知識から具体的な探し方、失敗しないための選び方までを網羅的に解説します。

営業倉庫とは何か、一般的な倉庫(自家用倉庫)とは何が違うのか、といった基本的な疑問から、法律上の規定、費用相場、物件探しの実践的な方法まで、詳細に掘り下げていきます。この記事を読めば、自社のビジネスに最適な倉庫を見つけるための確かな知識と視点を得られるでしょう。

目次

営業倉庫とは

営業倉庫とは、一言で表すと「他人の物品を保管するために、倉庫業法に基づいて国土交通大臣の登録を受けた倉庫」のことです。ポイントは「他人の物品を預かる」という点と、「法律(倉庫業法)に基づく登録」という2点です。

自社の荷物だけを保管する「自家用倉庫」とは異なり、営業倉庫は不特定多数の荷主(寄託者)から大切な資産である商品を預かることを事業としています。そのため、誰でも自由に開業できるわけではありません。建物の強度や耐火性能、防火設備といった施設・設備に関する厳しい基準をクリアし、さらに倉庫の適切な管理を行うための専門知識を持つ「倉庫管理主任者」を必ず選任しなければならないなど、法律で定められた厳格な要件を満たした上で、国からの「お墨付き」を得る必要があります。

この法的な裏付けこそが、営業倉庫の最大の価値であり、信頼性の源泉となっています。荷主は、法規制によって安全性が担保された施設に、安心して自社の資産を預けることができます。

営業倉庫の役割は、単に商品を「保管」するだけにとどまりません。現代の物流ニーズの多様化・高度化に伴い、その機能は大きく進化しています。具体的には、以下のような多岐にわたる物流サービスを提供する拠点としての役割を担っています。

- 入出庫管理: 商品の受け入れ(入荷)と出荷を正確に管理します。

- 在庫管理: WMS(倉庫管理システム)などを活用し、リアルタイムで在庫状況を把握・管理します。

- ピッキング・仕分け: 出荷指示に基づき、膨大な在庫の中から必要な商品を正確に取り出し(ピッキング)、配送先ごとに仕分けます。

- 梱包・包装: 商品の特性や配送方法に合わせて、最適な梱包を行います。

- 流通加工: 値札付け、ラベル貼り、アパレル製品の検針、ギフト用のセット組、説明書の封入など、付加価値を高めるための様々な加工作業を行います。

- 配送手配: 提携する運送会社を利用し、全国への配送を手配します。

これらのサービスを包括的に提供する形態は「3PL(サードパーティー・ロジスティクス)」と呼ばれ、多くの企業が物流業務そのものを専門家である営業倉庫業者にアウトソーシングしています。これにより、企業は自社で倉庫を建設・管理したり、専門スタッフを雇用したりする必要がなくなり、経営資源を本来のコア業務(商品開発、マーケティング、販売など)に集中させることが可能になります。

例えば、急成長中のEC(電子商取引)事業者を考えてみましょう。事業開始当初は自宅や小規模な事務所で在庫を管理していても、売上の拡大に伴い在庫量は増加し、日々の発送業務も煩雑になります。このような場合に営業倉庫を利用すれば、プロの品質で在庫管理と発送業務を委託でき、事業成長のボトルネックを解消できます。

また、季節によって需要が大きく変動する商品を扱うメーカーの場合、自社で最大需要に合わせた巨大な倉庫を保有するのは非効率です。営業倉庫を利用すれば、必要な時期に必要な分だけ保管スペースを確保できるため、固定費を変動費化し、コストの最適化を図ることができます。

このように、営業倉庫は単なる「物を置く場所」ではなく、法律に裏付けられた高い安全性と、多様な物流ニーズに応える専門的なサービスを提供する、企業の成長戦略を支える重要なビジネスパートナーと言えるでしょう。

営業倉庫と普通倉庫の3つの違い

営業倉庫と、一般的に「普通倉庫」と呼ばれることのある自家用倉庫(自社の荷物のみを保管する倉庫)は、一見すると同じように見えるかもしれませんが、その性質は根本的に異なります。この違いを理解することは、自社に適した倉庫選びの第一歩です。ここでは、両者を分ける決定的な3つの違いについて詳しく解説します。

| 比較項目 | 営業倉庫 | 自家用倉庫(普通倉庫) |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 倉庫業法 | 特になし(建築基準法、消防法等は遵守) |

| 登録義務 | 国土交通大臣の登録が必須 | 不要 |

| 保管対象 | 他人の物品(寄託物) | 自社の物品 |

| 管理責任者 | 倉庫管理主任者の選任が義務 | 任意 |

| 火災保険 | 寄託物賠償責任保険への加入が義務 | 任意 |

| 信頼性 | 非常に高い(法的担保あり) | 運営企業に依存 |

① 法律(倉庫業法)による登録義務の有無

最も根本的な違いは、倉庫業法に基づく登録義務があるかないかという点です。

営業倉庫は、他人の財産を預かるという事業の公共性に鑑み、倉庫業法によって厳しく規制されています。事業を開始するには、国土交通大臣への登録申請が不可欠です。この登録を受けるためには、倉庫業法が定める「施設設備基準」をクリアしなければなりません。

この基準には、建物の強度、防水性能、防湿性能、遮光性能、耐火性能、防火区画、消火設備、防犯措置など、非常に多岐にわたる項目が含まれています。例えば、最も一般的な「1類倉庫」の場合、壁や床は定められた耐火構造であること、有効な消火設備を備えていることなどが求められます。これは、万が一の火災や自然災害から寄託者の大切な荷物を守るための最低限の要件です。

さらに、営業倉庫には「倉庫管理主任者」の選任が法律で義務付けられています。倉庫管理主任者は、倉庫管理業務に関する専門的な知識と経験を持つ者でなければならず、火災の防止、倉庫の施設・設備の管理、保管業務の適正な運営など、倉庫全体の管理を統括する重要な役割を担います。定期的な研修の受講も義務付けられており、常に最新の知識で倉庫を安全に運営することが求められます。

一方、自家用倉庫は、自社の荷物のみを保管するため、倉庫業法の適用対象外です。したがって、国土交通大臣への登録は不要で、倉庫管理主任者の選任義務もありません。もちろん、建築基準法や消防法といった一般的な法律は遵守する必要がありますが、倉庫業法が定めるような厳しい施設基準や管理体制は法的に求められていません。

この登録義務の有無が、両者の信頼性を大きく分ける要因となっています。営業倉庫は「国が定めた基準をクリアした、安全性の高い倉庫」であるという客観的な証明があるのに対し、自家用倉庫の安全性や管理レベルは、それを運営する企業の自主的な努力に委ねられていると言えます。

② 保管できる荷物の種類

2つ目の違いは、保管できる荷物の種類、特に「他人の荷物を預かることができるか」という点です。

営業倉庫の事業の本質は、寄託者(荷主)との間で「寄託契約」を結び、その対価として料金を受け取り、他人の物品を保管することです。アパレルメーカーの衣料品、食品メーカーの加工食品、電子部品メーカーの精密機器など、様々な企業の多種多様な商品を預かります。

これに対し、自家用倉庫で保管できるのは、原則としてその倉庫を所有または賃借している企業自身の物品のみです。例えば、メーカーであれば自社で製造した製品やその原材料、商社であれば自社で仕入れた商品などが対象です。

もし、自家用倉庫を運営している企業が、取引先など他社の荷物を有償で預かった場合、それは実質的に「倉庫業」を営んでいることになり、倉庫業法違反に問われる可能性があります。無登録で倉庫業を営んだ場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される厳しい罰則があります(倉庫業法 第27条)。(参照:e-Gov法令検索 倉庫業法)

この違いは、倉庫を探す側の視点から見ると非常に重要です。自社の物流業務を外部に委託したい、あるいは自社施設以外の場所に在庫を保管したいと考える場合、その選択肢は必然的に「営業倉庫」となります。逆に、自社専用の物流拠点を持ち、自社のスタッフで完全にコントロールしたいというニーズであれば、自家用倉庫の賃貸や建設が選択肢に入ります。

つまり、「物流機能のアウトソーシング」を検討しているのか、「自社管理の物流拠点」を求めているのかによって、選ぶべき倉庫の種類が根本的に異なってくるのです。

③ 火災保険への加入義務の有無

3つ目の大きな違いは、万が一の事故に備えるための火災保険への加入が義務付けられているかどうかです。

営業倉庫を運営する倉庫業者は、倉庫業法第9条に基づき、国土交通大臣が定める基準に適合する火災保険への加入が義務付けられています。これは単なる火災保険ではなく、「寄託物賠償責任保険」と呼ばれるもので、火災、落雷、破裂・爆発だけでなく、盗難や水濡れ、荷役中の破損など、倉庫業者の管理下で保管中の荷物に損害が生じた場合に、荷主に対して損害を賠償するための保険です。

この保険加入義務は、荷主を保護するための極めて重要なセーフティネットです。高価な商品や代替の効かない商品を預ける荷主にとって、万が一の事故の際に適切な補償が受けられるかどうかは死活問題です。営業倉庫であれば、法律によってこの補償が担保されているため、安心して荷物を預けることができます。

倉庫業者は、荷主に対して「善良な管理者の注意をもって寄託物の保管をしなければならない」という善管注意義務を負っています。これは、その職業や社会的地位において一般的に要求されるレベルの注意を払う義務のことで、これを怠った結果、荷物に損害を与えた場合は賠償責任が生じます。寄託物賠償責任保険は、この賠償責任を履行するための原資となるのです。

一方、自家用倉庫の場合、建物や設備に対する火災保険に加入することは一般的ですが、保管している自社の荷物(在庫)に対する保険(商品総合保険など)への加入は任意です。もし未加入の状態で火災や水害に見舞われ、在庫が全損した場合、その損失はすべて自社で負担しなければなりません。

この保険加入義務の有無は、リスク管理の観点から非常に大きな違いです。営業倉庫を利用するということは、保管スペースを借りるだけでなく、「万が一の際の補償」という安心感も同時に手に入れることを意味します。そのための保険料は、結果的に倉庫の利用料金に含まれていますが、自社で在庫を抱えるリスクをヘッジするための必要不可欠なコストと考えるべきでしょう。

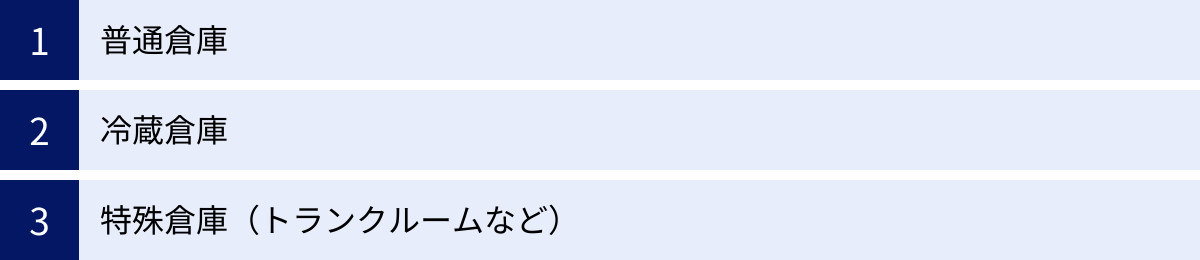

営業倉庫の主な種類

営業倉庫は、保管する物品の性質や状態、倉庫の構造や設備によって、倉庫業法施行規則でいくつかの種類に分類されています。どの種類の倉庫を選ぶかは、自社が扱う商品の特性に直結するため、非常に重要です。ここでは、代表的な営業倉庫の種類とその特徴について詳しく解説します。

普通倉庫

普通倉庫は、農業、鉱業(金属、石炭などを除く)、製造業が扱う一般的な物品を保管するための倉庫で、営業倉庫の中で最も広く利用されています。その中でも、建物の構造や性能によってさらに細かく分類されています。

1類倉庫

1類倉庫は、普通倉庫の中で最も設備基準が厳しい倉庫です。倉庫業法で定められた耐火性能、防水性能、防湿性能、遮光性能、防犯設備などをすべて満たしている必要があります。また、鼠害(そがい:ネズミによる被害)防止の設備も求められます。

- 主な特徴:

- 優れた耐火・防火性能

- 防湿・防水・遮光性能

- 高度なセキュリティ

- 保管に適した品目:

- 第1類~第5類物品: 穀物、食品、飲料、飼料、繊維品、衣料品、紙・パルプ、ゴム製品、皮革製品、日用品など

- 特に品質保持が重要な物品: 精密機械、電子部品、医薬品(常温保管)、美術品、楽器など、湿気や温度変化、光に弱いデリケートな商品の保管に最適です。

2類倉庫

2類倉庫は、1類倉庫ほどの耐火性能は求められませんが、防火性能や防水性能などは必要とされる倉庫です。1類倉庫で保管できる物品のうち、湿気や温度変化の影響を受けにくく、燃えにくいものを保管します。

- 主な特徴:

- 1類倉庫に次ぐ設備基準

- 耐火性能の要件が緩和されている

- 保管に適した品目:

- 第2類~第5類物品: 肥料、飼料、セメント、塩、デンプン、製粉、砂糖など。

- 1類倉庫ほどの厳格な管理を必要としないが、雨風は防ぐ必要がある物品に向いています。

3類倉庫

3類倉庫は、湿気や温度変化に強く、燃えにくく、変質しにくい物品を保管するための倉庫です。耐火・防火性能に関する要件がさらに緩和されています。

- 主な特徴:

- 耐火・防火要件が比較的緩やか

- 屋根や壁、床があり、雨風を防げる構造

- 保管に適した品目:

- 第3類~第5類物品: ガラス製品、陶磁器、タイル、鉄材、鋼材、非鉄金属、セメント製品など。

- 屋外での保管には適さないが、火災や湿気による品質劣化のリスクが低い物品が対象です。

野積倉庫

野積(のづみ)倉庫は、建物ではなく、柵や塀で囲まれた区画で物品を屋外保管する倉庫です。

- 主な特徴:

- 屋外の保管スペース

- 土地が柵や塀で囲われている

- 保管に適した品目:

- 第4類物品: 鉱物(鉱石、石炭など)、木材、自動車、コンテナ、屋外設置用の大型機械など。

- 雨風にさらされても品質に影響がない、または影響が少ない、容積の大きい物品が中心です。

貯蔵槽倉庫

貯蔵槽倉庫は、「サイロ」や「タンク」といった工作物で、粉状または液状の物品を保管するための倉庫です。

- 主な特徴:

- サイロ(円筒形の貯蔵施設)やタンク状の構造

- バラ状のまま大量に保管可能

- 保管に適した品目:

- 第6類物品: 小麦、大麦、トウモロコシなどのバラ状穀物、糖蜜、石油類などの液体。

- 袋詰めや容器に入れることなく、そのままの状態で効率的に保管・荷役できます。

危険品倉庫

危険品倉庫は、消防法で定める危険物や高圧ガス保安法で定める高圧ガスなど、火災や爆発の危険性が高い物品を専門に保管するための倉庫です。

- 主な特徴:

- 関連法規(消防法、高圧ガス保安法など)の厳しい基準をクリア

- 特別な消火設備、通風装置、防火壁などを完備

- 保管に適した品目:

- 第7類物品: 消防法上の危険物(ガソリン、灯油など)、高圧ガス、その他国土交通大臣が指定する危険物。

- 他の物品とは隔離された専用の施設で、厳重な管理のもと保管されます。

水面倉庫

水面倉庫は、その名の通り、海や川などの水面を柵などで区画し、物品を保管する倉庫です。

- 主な特徴:

- 水面を利用した保管スペース

- 保管に適した品目:

- 第8類物品: 主に原木(輸入木材など)が対象です。水中に保管することで、乾燥によるひび割れや虫害を防ぐことができます。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、常に庫内温度を10℃以下に保ち、農産物、水産物、畜産物、冷凍食品などの低温管理が必要な物品を保管するための専門倉庫です。食の安全と品質を支える上で不可欠なインフラであり、普通倉庫とは全く異なる設備と管理ノウハウが求められます。

温度帯によってさらに細かくクラス分けされています。

- C3級: 10℃以下 ~ -2℃未満

- C2級: -2℃以下 ~ -10℃未満

- C1級: -10℃以下 ~ -20℃未満

- F1級: -20℃以下 ~ -30℃未満

- F2級: -30℃以下 ~ -40℃未満

- F3級: -40℃以下 ~ -50℃未満

- F4級: -50℃以下

これらの温度帯を24時間365日、厳密に維持管理するため、高度な冷凍設備、断熱構造、温度監視システムが不可欠です。近年では、医薬品や化学製品など、食品以外でも厳格な温度管理が求められる物品の保管にも利用が広がっています。

特殊倉庫(トランクルームなど)

上記の普通倉庫、冷蔵倉庫のいずれにも該当しない特殊な物品を保管する倉庫を指す場合がありますが、一般消費者や企業にとって最も身近な例が「トランクルーム」です。

トランクルームは、個人の家財道具や季節用品、企業の機密文書や什器などを保管するサービスです。ここで重要なのは、すべてのトランクルームが営業倉庫ではないという点です。

- 認定トランクルーム: 倉庫業法に基づき、国土交通省から「優良トランクルーム」として認定された施設です。これは営業倉庫の一種であり、保管する物品に対して寄託物賠償責任保険が適用されます。つまり、万が一の際には補償が受けられます。

- 非認定トランクルーム: 一般的に「レンタル収納スペース」などと呼ばれるもので、場所貸し(不動産賃貸借契約)のサービスです。倉庫業法の適用外であるため、保管物に対する保険加入義務がなく、荷物の管理責任は利用者自身にあります。

企業の重要な書類や高価な備品を預ける場合は、法的な保護が受けられる「認定トランクルーム」を選ぶことが極めて重要です。

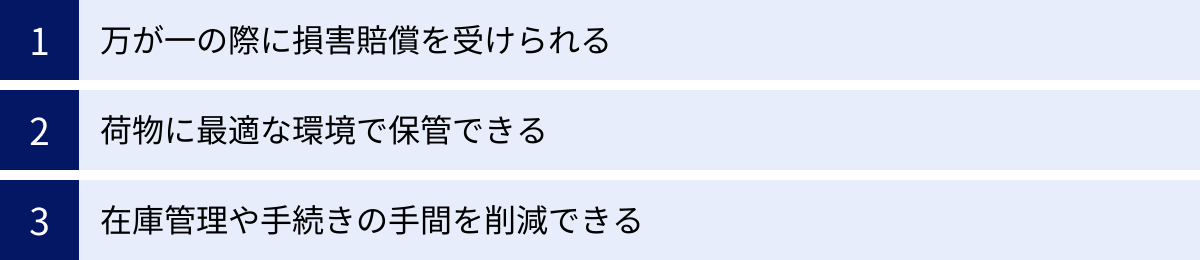

営業倉庫を利用するメリット

自社で倉庫を建設したり、自家用倉庫を賃借したりするのではなく、あえて営業倉庫を利用することには、多くのメリットが存在します。特に、コスト、品質、リスク管理の観点から、その利点は計り知れません。ここでは、営業倉庫を利用する主なメリットを3つの側面に分けて詳しく解説します。

万が一の際に損害賠償を受けられる

これが営業倉庫を利用する最大のメリットであり、安心材料と言えるでしょう。前述の通り、営業倉庫を運営する倉庫業者は、法律(倉庫業法)によって寄託物賠償責任保険への加入が義務付けられています。

この保険は、倉庫業者の管理下にある間に、予期せぬ事故によって荷主の物品(寄託物)に損害が生じた場合に、その損害を賠償するためのものです。対象となる事故は、火災や爆発、落雷といった災害だけでなく、以下のようなケースも含まれます。

- 盗難: 倉庫のセキュリティが破られ、商品が盗まれた場合。

- 水濡れ: 台風や豪雨による浸水、あるいはスプリンクラーの誤作動や水道管の破損で商品が濡れてしまった場合。

- 荷役中の破損: フォークリフトの操作ミスで商品を落下させ破損した場合や、ピッキング中に商品を汚損した場合。

- 管理不備による品質劣化: 例えば、冷蔵倉庫で温度管理のミスがあり、冷凍食品が解凍されてしまった場合など。

これらの事故が発生した際、倉庫業者に「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」違反が認められれば、荷主は損害賠償を請求できます。そして、その賠償は保険によって確実に支払われます。

もし自家用倉庫で同様の事故が起きた場合を想像してみてください。在庫品に対する保険に任意で加入していなければ、その損害はすべて自社の損失となります。特に、高価な商品や代替の効かない商品を大量に保管している場合、そのリスクは経営を揺るがしかねません。

営業倉庫の利用料には、この「リスクの保険料」も含まれていると考えることができます。単純なスペース代だけでなく、自社の重要な資産を守るための保険料を支払っていると捉えることで、その価値を正しく評価できるでしょう。

荷物に最適な環境で保管できる

営業倉庫は、不特定多数の荷主から多種多様な物品を預かることを前提として設計・運営されています。そのため、それぞれの物品の特性に合わせた最適な保管環境を提供するノウハウと設備が整っています。

例えば、「営業倉庫の主な種類」で解説したように、倉庫はその構造や性能によって厳格に分類されています。

- 湿気や温度変化に弱い精密機械や電子部品を保管するなら、空調設備が完備され、防湿・遮光性能に優れた「1類倉庫」が最適です。自社で同等の環境を構築するには、莫大な設備投資が必要になります。

- 生鮮食品や冷凍食品を扱うなら、-20℃以下といった超低温帯まで厳密に管理できる「冷蔵倉庫」が不可欠です。24時間365日の温度監視体制や、万が一の停電に備えた自家発電設備など、専門施設ならではの高度な品質管理が期待できます。

- 消防法上の危険物を扱う場合、法令に準拠した特別な消火設備や構造を持つ「危険品倉庫」を利用しなければ、そもそも保管自体が許可されません。

さらに、ハードウェアである設備だけでなく、ソフトウェアである管理体制も大きなメリットです。営業倉庫には、法律で選任が義務付けられている「倉庫管理主任者」が常駐しています。彼らは倉庫管理のプロフェッショナルであり、物品の特性を理解した上で、適切な保管方法や荷役作業を指示・監督します。これにより、荷物の品質劣化や破損のリスクを最小限に抑えることができます。

自社で倉庫を運営する場合、こうした専門知識を持つ人材を確保し、育成するには時間とコストがかかります。営業倉庫を利用すれば、専門家による高品質な保管・管理サービスを手軽に利用できるのです。

在庫管理や手続きの手間を削減できる

営業倉庫が提供するのは、単なる「保管スペース」だけではありません。多くの倉庫業者は、入庫から出庫、配送に至るまでの一連の物流業務を代行する「3PL(サードパーティー・ロジスティクス)」サービスを提供しています。

このサービスを利用することで、企業は以下のような煩雑な業務から解放され、大幅な効率化と手間の削減を実現できます。

- 入出庫・在庫管理: 商品の入荷検品、棚入れ、在庫数のデータ入力、出荷指示に基づくピッキング、梱包、送り状発行まで、すべてを委託できます。多くの営業倉庫ではWMS(倉庫管理システム)が導入されており、荷主はオンラインでリアルタイムに在庫状況を確認したり、出荷指示を出したりすることが可能です。これにより、自社でシステムを導入・運用するコストや手間が不要になります。

- 流通加工: アパレル製品の値札付けや検針、化粧品のセット組、輸入商品の日本語ラベル貼り、ギフト商品のラッピングなど、商品に付加価値を与えるための加工作業も委託できます。これらの作業を自社で行う場合、作業スペースや人員の確保が必要になりますが、アウトソーシングすれば必要な時に必要な分だけ依頼できます。

- 返品対応: ECビジネスなどで発生する返品の受け入れ、検品、再商品化、在庫への計上といった面倒な業務も任せることができます。

- 各種手続き: 輸出入に伴う通関手続きや、それに付随する書類作成などを代行してくれる倉庫業者もあります。

これらの業務を自社で行う場合、多くの時間と人手、そして管理コストがかかります。特に、事業が成長し、物量が増えてくると、物流業務が本来のコア業務を圧迫しかねません。営業倉庫に物流業務をまるごとアウトソーシングすることで、企業は商品開発やマーケティング、販売といった、自社の強みを活かせる領域に経営資源を集中投下できるようになります。これは、企業の持続的な成長を支える上で非常に大きなメリットです。

営業倉庫を利用するデメリット

多くのメリットがある一方で、営業倉庫の利用にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、利用開始後のミスマッチを防ぎ、より効果的に倉庫を活用できます。

費用が比較的高くなる傾向がある

営業倉庫を利用する上で、最も気になるのが費用面でしょう。単純に坪単価だけで比較すると、自家用倉庫を賃借するよりも営業倉庫の利用料は高くなる傾向があります。

その理由は、営業倉庫の料金が単なるスペース代(賃料)だけでなく、これまで述べてきたような様々な価値やサービスを含んだものだからです。具体的には、以下のようなコストが料金に反映されています。

- 高品質な設備投資・維持費: 耐火・耐震構造の建物、空調設備、セキュリティシステム、WMS(倉庫管理システム)など、高度な設備への初期投資と、その後の維持管理コスト。

- 人件費: 倉庫管理主任者をはじめとする専門スタッフの人件費や教育コスト。

- 保険料: 法律で義務付けられている寄託物賠償責任保険の保険料。

- 各種サービス費用: 在庫管理、ピッキング、梱包、流通加工などの物流サービスにかかる費用。

これらの費用は、荷主の資産を安全に保管し、高品質な物流サービスを提供するために不可欠なものです。そのため、一見すると割高に感じられるかもしれませんが、自社で同等の環境とサービスレベルを実現しようとした場合のトータルコストと比較検討する必要があります。自社で倉庫を建て、設備を導入し、専門スタッフを雇用し、保険に加入する…といったことを考えれば、営業倉庫の利用が結果的にコスト効率の良い選択となるケースは少なくありません。

ただし、注意点として、料金体系が複雑な場合があります。基本となる保管料(賃料)の他に、入出庫時に発生する「荷役料」、伝票処理などに対する「事務管理費」、特定の作業を依頼した場合の「流通加工費」など、様々な名目で費用が発生します。契約前には、どのような作業にいくらかかるのか、料金体系の全体像を詳細に確認し、トータルコストを正確に把握することが重要です。

倉庫内の自由な管理がしにくい

営業倉庫は、倉庫業者がその管理責任を負う施設です。したがって、倉庫内の管理・運営の主導権は基本的に倉庫業者側にあります。これが、自家用倉庫との大きな違いであり、利用者にとってはデメリットと感じられる側面もあります。

具体的には、以下のような制約が考えられます。

- 立ち入りの制限: セキュリティや安全管理の観点から、荷主であっても倉庫内に自由に立ち入ることは通常できません。立ち入りたい場合は、事前に許可を取り、倉庫業者のスタッフの立ち会いが必要となることがほとんどです。自社のスタッフが頻繁に倉庫へ行き、商品の状態を確認したり、急な作業を行ったりしたい、というニーズには応えにくい場合があります。

- レイアウトの固定: 倉庫内の棚の配置(ロケーション)やレイアウトは、倉庫業者が全体の作業効率を考えて最適化しています。そのため、荷主が自社の都合でレイアウトを変更することはできません。

- 作業プロセスの画一化: 入出庫の受付時間、作業手順、使用する伝票のフォーマットなどは、すべて倉庫業者のルールに従う必要があります。例えば、「今日中にどうしてもこの商品を出荷してほしい」といった急な依頼や、通常とは異なるイレギュラーな作業への対応は、断られたり、追加料金が発生したりする可能性があります。

- 直接的なコントロールの喪失: 自社の商品を、自社のスタッフの目の届く範囲で、自分たちのやり方で管理したいという強いこだわりがある企業にとっては、物流業務を外部に委託すること自体がデメリットと感じられるかもしれません。現場の状況を直接把握し、臨機応応変に対応することが難しくなるためです。

これらの制約は、倉庫業者が多くの荷主の物品を公平かつ効率的に、そして安全に管理するために設けられているものです。デメリットと感じるかどうかは、企業のビジネスモデルや物流に対する考え方次第と言えます。どこまでの業務を委託し、どこに自社の関与を残したいのかを明確にし、契約前に倉庫業者と綿密にすり合わせを行うことが、こうした制約による不満を解消する鍵となります。

営業倉庫の賃貸にかかる費用の目安

営業倉庫を利用する際にかかる費用は、様々な要素によって変動します。事前に費用の内訳と相場感を把握しておくことで、予算計画を立てやすくなり、複数の倉庫業者を比較検討する際の重要な判断材料となります。ここでは、主な費用項目とその目安について解説します。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 賃料(坪単価) | 保管スペースを利用するための基本的な料金。 | 首都圏:4,000円~7,000円/坪 地方都市:2,500円~4,500円/坪 |

| 共益費 | 共用部分の維持管理費(電気、水道、清掃など)。 | 賃料の10%~20%程度、または数百円/坪 |

| 保証金・敷金 | 契約時に預ける担保金。 | 賃料の3ヶ月~10ヶ月分 |

| 荷役料 | 商品の入出庫、ピッキングなどの作業料。 | 料金体系による(個数、重量、時間など) |

| その他費用 | 事務管理費、保管料(従量制)、流通加工費など。 | 契約内容による |

※上記の目安は一般的な倉庫の場合であり、立地、築年数、設備、契約形態によって大きく変動します。

賃料(坪単価)

賃料は、倉庫利用にかかる最も基本的な費用で、「坪単価」で示されることが一般的です。1坪は約3.3㎡に相当します。この坪単価は、様々な要因によって決まります。

- エリア: 最も大きな変動要因です。東京、神奈川、埼玉、千葉などの首都圏や、大阪、愛知といった大都市圏は需要が高いため坪単価も高くなります。一方、地方都市や郊外では比較的安価になる傾向があります。

- 首都圏の相場: 坪あたり4,000円〜7,000円程度が目安ですが、湾岸エリアや都心に近い好立地の新築大型物流施設では、坪8,000円を超えることもあります。

- 地方都市の相場: 坪あたり2,500円〜4,500円程度が目安となります。

- 立地: 高速道路のインターチェンジや主要幹線道路に近い、港や空港へのアクセスが良い、といった物流の利便性が高い立地は坪単価が高くなります。

- 築年数・スペック: 築年数が浅く、天井高が高い、床荷重が大きい、多数のバース(トラック接車口)を備えている、空調が完備されているといった高スペックな物件ほど高価になります。

また、賃料の課金方式には、固定制のほかに「三期制(さんきせい)」という従量課金制が採用されることもあります。これは、月を上旬・中旬・下旬の3つの期間(期)に分け、各期の最大在庫量(坪数やパレット数など)に応じて保管料を計算する方式です。物量の変動が大きいビジネスの場合、固定賃料制よりもコストを最適化できる可能性があります。

共益費

共益費(または管理費)は、倉庫の廊下、エレベーター、トイレ、駐車場といった共用部分の維持管理に必要な費用です。具体的には、共用部分の光熱費、清掃費、警備費、エレベーターの保守点検費用などが含まれます。

共益費の計算方法は物件によって異なり、「賃料の〇〇%」と設定される場合や、「坪あたり〇〇円」と固定額で設定される場合があります。賃料とセットで考え、総額で比較することが重要です。一般的には、賃料の10%〜20%程度、あるいは坪あたり数百円が目安となります。

保証金・敷金

保証金や敷金は、契約時に倉庫業者に預ける担保金です。賃料の滞納があった場合や、契約終了後の原状回復費用に充当されます。何も問題がなければ、契約終了時に返還されるのが原則です。

- 保証金: 主に関西地方で使われることが多い用語です。

- 敷金: 主に関東地方で使われることが多い用語です。

その相場は、賃料の3ヶ月分から、大規模な物件や長期契約の場合は10ヶ月分以上になることもあり、物件によって大きく異なります。初期費用の中で最も大きな割合を占めるため、契約前に必ず確認が必要です。

また、「償却」や「敷引き」といった特約が付いている場合もあります。これは、解約時に保証金・敷金の中から一定の割合(例:1ヶ月分)が無条件で差し引かれ、返還されないというものです。この点も契約書でしっかりと確認しましょう。

荷役料などのその他費用

賃料や共益費が「場所代」であるのに対し、ここからは「作業代」や「サービス代」にあたる費用です。契約内容によって大きく異なるため、特に注意が必要です。

- 荷役料(にやくりょう): 商品の入庫、出庫、ピッキング、棚入れ、仕分けといった、物を動かす作業全般にかかる費用です。料金体系は「1ケースあたり〇〇円」「1kgあたり〇〇円」「作業1時間あたり〇〇円」など、倉庫業者や契約内容によって様々です。

- 保管料(従量制): 前述の三期制のように、賃料とは別に、実際の在庫量に応じて計算される保管料です。パレット単位や容積単位(㎥)で課金されることもあります。

- 事務管理費: 在庫データの管理、伝票の発行・処理、各種報告書の作成といった事務作業に対する費用です。月額固定の場合や、伝票1枚あたりで課金される場合があります。

- 流通加工費: 値札付け、ラベル貼り、セット組、検品といった付加価値作業を依頼した場合に、作業内容と量に応じて発生する費用です。

- システム利用料: WMS(倉庫管理システム)を利用するための月額費用が発生する場合もあります。

これらの費用は、自社の物流オペレーションに直結します。見積もりを取る際には、想定される1ヶ月あたりの入庫量、出庫量、平均在庫量、依頼したい加工作業などを具体的に伝え、詳細なシミュレーションを依頼することが、後々の「こんなはずではなかった」という事態を防ぐために不可欠です。

営業倉庫の賃貸物件の探し方

自社のニーズに合った営業倉庫を見つけるためには、適切なチャネルを活用することが重要です。やみくもに探すのではなく、専門家の知見を借りたり、効率的なツールを使ったりすることで、最適な物件にたどり着く可能性が高まります。ここでは、代表的な2つの探し方と、具体的なサービス例を紹介します。

倉庫専門の不動産会社に相談する

最も確実で、質の高い情報を得やすい方法が、倉庫や工場といった事業用不動産を専門に扱う不動産会社に相談することです。住居専門の不動産会社とは異なり、物流不動産に関する深い知識と経験を持っています。

メリット

- 専門的な提案力: 自社が扱う商品の種類、物流量、必要な作業プロセス、配送エリアなどをヒアリングした上で、専門家の視点から最適な立地やスペックの倉庫を提案してくれます。自社では気づかなかったような課題や、より効率的な物流網の構築についてアドバイスをもらえることもあります。

- 非公開物件の情報: Webサイトなどには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有していることがあります。好条件の物件は、公開される前に取引が決まってしまうことも多いため、専門の不動産会社と繋がっておく価値は非常に大きいです。

- 条件交渉の代行: 賃料や保証金、契約期間、フリーレント(一定期間の賃料が無料になるサービス)の付与など、荷主にとって有利な条件になるよう、貸主側と交渉を代行してくれます。

- 複雑な手続きのサポート: 契約書のリーガルチェックや、契約締結までの複雑な手続きをサポートしてくれるため、安心してプロセスを進めることができます。

デメリット

- 仲介手数料: 契約が成立した場合、一般的に賃料の1ヶ月分程度の仲介手数料が発生します。

倉庫専門の不動産会社を選ぶ際は、物流不動産の取り扱い実績が豊富か、自社が希望するエリアに強いか、担当者の対応が迅速で信頼できるか、といった点を見極めることが重要です。

倉庫専門の検索サイトで探す

インターネット上には、倉庫や工場に特化した物件検索サイトが多数存在します。これらのサイトを活用することで、エリアや面積、賃料といった希望条件で絞り込み、多くの物件を効率的に比較検討できます。

メリット

- 手軽さと網羅性: 24時間いつでも、PCやスマートフォンから膨大な数の物件情報にアクセスできます。複数のサイトを併用することで、市場に出ている物件の全体像を把握しやすくなります。

- 具体的な条件での検索: 「大型車進入可」「天井高〇m以上」「クレーン付き」「冷凍・冷蔵設備あり」といった、倉庫ならではの「こだわり条件」で検索できるサイトも多く、ニーズに合った物件を効率的に探し出せます。

デメリット

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに契約済みになってしまうため、サイト上の情報が必ずしも最新ではない場合があります。

- 詳細情報の不足: Webサイトに掲載されている情報だけでは、前面道路の幅やバースの詳細な仕様、周辺の交通状況など、実際のオペレーションに必要な情報が不足していることが多いです。

- 最終的には問い合わせが必要: 気になる物件を見つけたら、結局はサイト運営会社や掲載元の不動産会社に問い合わせて、詳細を確認したり内見を申し込んだりする必要があります。

以下に、代表的な倉庫専門の検索サイトをいくつか紹介します。

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| 倉庫LIFULL | 株式会社LIFULL | 全国規模の物件情報を掲載。エリアや賃料、面積などの基本条件に加え、「大型車進入可」などのこだわり条件で検索可能。 |

| CBRE | CBRE株式会社 | 世界的な事業用不動産サービス企業。特に大規模なマルチテナント型物流施設やBTS型倉庫に強みを持つ。質の高い物件情報が豊富。 |

| e-sohko(イーソーコ) | イーソーコ株式会社 | 物流不動産に特化したポータルサイトの草分け的存在。貸し倉庫情報の検索だけでなく、3PL業者とのマッチングサービスも提供。 |

倉庫LIFULL

株式会社LIFULLが運営する事業用不動産情報サイト「LIFULL HOME’S Business」の倉庫・工場に特化したサービスです。全国を網羅する豊富な物件数が魅力で、中小規模の倉庫から大規模な物流センターまで幅広く探すことができます。地図から探す機能や、詳細なこだわり条件での絞り込み機能が充実しており、初めて倉庫を探す方でも直感的に使いやすいのが特徴です。(参照:倉庫LIFULL公式サイト)

CBRE

CBREは、世界最大級の事業用不動産サービス会社であり、特に物流施設(ロジスティクス)の分野で高い専門性を誇ります。同社が運営する物件検索サイトでは、自社が仲介を手がける先進的な大型物流施設の情報が多数掲載されています。マーケットレポートや調査データも充実しており、物流不動産市場のトレンドを把握する上でも役立ちます。大規模な物流拠点の新設や移転を検討している企業にとっては、非常に有力な情報源となります。(参照:CBRE公式サイト)

e-sohko(イーソーコ)

イーソーコ株式会社が運営する、物流不動産と物流サービスのマッチングプラットフォームです。単に貸し倉庫の情報を検索できるだけでなく、「物流不動産×IT×物流」を融合させた独自のサービスを展開しているのが大きな特徴です。例えば、倉庫を探している荷主と、空きスペースを貸したい倉庫業者や3PLサービスを提供したい業者とをマッチングさせるサービスなどがあり、単なる物件探しにとどまらないソリューションを見つけられる可能性があります。(参照:e-sohko公式サイト)

これらの探し方を組み合わせ、まずは検索サイトで市場の相場観や物件の傾向を掴み、その上で専門の不動産会社に具体的な相談を持ちかける、という進め方が効率的でおすすめです。

失敗しない営業倉庫の選び方!5つのポイント

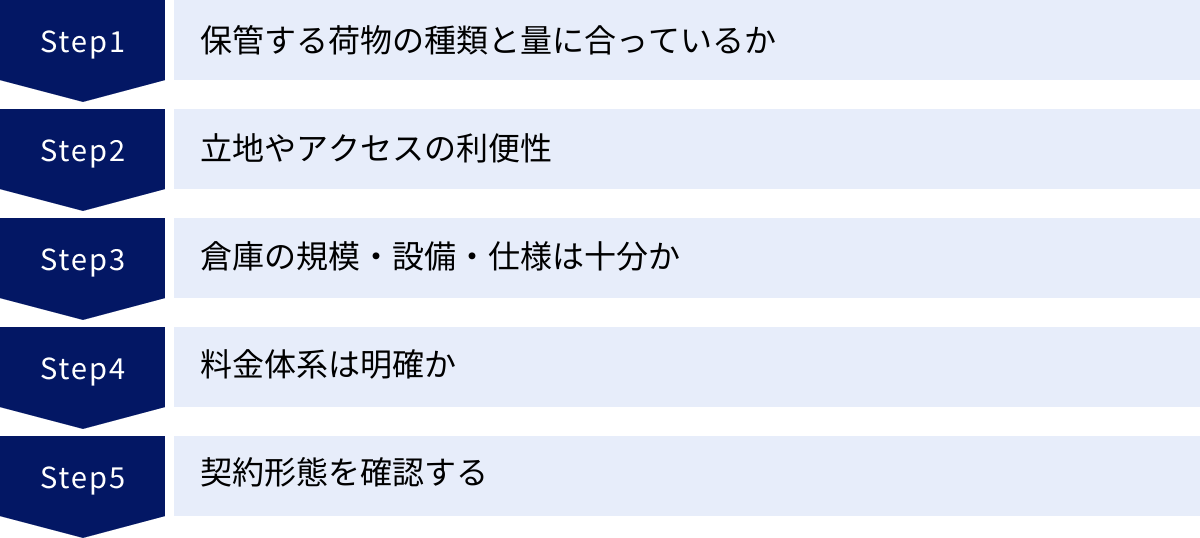

ここまで、営業倉庫の基礎知識から探し方までを解説してきました。最後に、これまでの内容を総括し、実際に倉庫を選ぶ際に必ずチェックすべき5つの重要なポイントを実践的なチェックリストとしてまとめます。これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認することで、契約後のミスマッチを防ぎ、自社のビジネスに最適な物流パートナーを選ぶことができます。

① 保管する荷物の種類と量に合っているか

最も基本的ながら、最も重要なポイントです。倉庫のスペックと自社の荷物の特性が合っていなければ、品質の劣化や無駄なコストにつながります。

- 倉庫の種類は適切か?:

- 自社が扱う商品は、普通倉庫の何類(1類〜5類)に該当しますか? 精密機械やアパレルなら1類、セメントや肥料なら2類など、商品の特性に合った分類の倉庫を選びましょう。

- 食品や医薬品など、厳格な温度管理が必要な場合は、適切な温度帯(C級、F級など)を維持できる冷蔵・冷凍倉庫が必須です。

- 消防法上の危険物であれば、危険品倉庫以外に選択肢はありません。

- 保管量に対応できる面積・容積か?:

- 現在の在庫量だけでなく、将来の事業成長を見越した上で、必要なスペースを確保しましょう。1〜2年後の物量増加を予測し、少し余裕を持った広さを選ぶのが賢明です。

- 季節によって物量が大きく変動するビジネス(例:アパレル、ギフト商材)の場合は、繁忙期の最大在庫量に合わせてスペースを選ぶ必要があります。あるいは、物量に応じて保管料が変わる三期制などの料金プランが適しているかもしれません。

- 面積(坪数)だけでなく、有効天井高も重要です。天井が高い倉庫は、ラックなどを使って立体的に保管することで、床面積あたりの保管効率を大幅に高めることができます。

② 立地やアクセスの利便性

倉庫の立地は、物流コストとリードタイム(商品のお届けにかかる時間)に直接影響します。机上の計算だけでなく、必ず現地に足を運び、自社の物流フローに照らし合わせて確認しましょう。

- 物流動線は最適か?:

- 主要な仕入先や工場、納品先(店舗や顧客)、輸出入で利用する港・空港との位置関係を地図上で確認し、輸送ルートに無駄がないか検討します。

- 高速道路のインターチェンジからの距離は、輸送コストと時間に直結する最重要項目の一つです。特に長距離輸送が多い場合は、ICから5km圏内などが理想的です。

- 車両アクセスはスムーズか?:

- 利用するトラックのサイズ(4t、10t、トレーラーなど)を想定し、倉庫までの進入路や前面道路の幅が十分かを確認します。大型車が問題なく通行し、方向転換できるスペースがあるかは、日々のオペレーション効率を大きく左右します。

- 周辺道路の交通量はどうか、朝夕の渋滞はひどくないか、といった点も実際に走行して確認することをおすすめします。

- 従業員の通勤利便性:

- 自社の社員やパート・アルバイトが通勤する場合、最寄り駅からの距離やバス路線の有無、従業員用の駐車場の確保が可能か、といった点も考慮が必要です。人材確保のしやすさにも関わってきます。

③ 倉庫の規模・設備・仕様は十分か

建物のハードウェアとしての仕様は、荷役効率や保管品質、安全性に大きく関わります。内見時には、メジャーやメモを持参し、細部までしっかりチェックしましょう。

- 床・搬入出設備:

- 床荷重: 保管する商品の重量や、使用するフォークリフトの総重量に床が耐えられるかを確認します(例:1.5t/㎡)。重量物を扱う場合は特に重要です。

- バース(接車ホーム): トラックを何台同時に接車できるか(バース数)、地面からの高さはどうか(高床式か低床式か)、雨天時に荷物が濡れないための庇(ひさし)は十分な大きさか、トラックの荷台と倉庫の床面の高さを調整するドックレベラーは設置されているか、などを確認します。

- 垂直搬送能力:

- 複数階層の倉庫の場合、荷物用エレベーターや垂直搬送機はありますか? そのサイズ(パレットが乗るか)、積載重量、昇降スピードは、作業効率に影響します。

- 倉庫内環境:

- 空調設備(冷暖房)は完備されていますか? 特に温度変化に弱い商品を扱う場合は必須です。

- 倉庫内の明るさは十分か、照明はLEDか、といった点も作業の安全性やコストに関わります。

- その他:

- セキュリティは万全か(監視カメラ、機械警備、入退室管理など)。

- 事務所として利用できるスペースやトイレ、休憩室は併設されているか。

- コンセントの位置や数、アンペア数(動力電源の有無)は十分か。

④ 料金体系は明確か

「費用」の章でも触れましたが、契約後に想定外のコストが発生しないよう、料金体系の透明性を重視しましょう。

- トータルコストの見積もり: 賃料や共益費だけでなく、荷役料、保管料、事務管理費など、発生する可能性のあるすべての費用項目を含んだ、月間のランニングコストのシミュレーションを依頼しましょう。

- 変動費の単価確認: 荷役料や流通加工費について、「1ケースあたり」「1時間あたり」など、課金の単位と単価を明確に確認します。最低料金(ミニマムチャージ)の設定があるかも確認が必要です。

- 追加料金の有無: 緊急の出荷依頼や、休日・夜間作業、通常外の作業(検品項目の追加など)を依頼した場合の料金体系についても、事前に確認しておくと安心です。

- 比較検討: 複数の倉庫業者から同様の条件で見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討することが不可欠です。安さだけで選ばず、コストと品質のバランスが取れた業者を選びましょう。

⑤ 契約形態を確認する

最後に、契約内容を隅々まで確認することがトラブル回避の鍵です。専門用語が多くて分かりにくい場合は、遠慮なく不動産会社や倉庫業者に質問し、納得した上で契約に臨みましょう。

- 契約の種類: 倉庫のスペースを借りる「賃貸借契約」なのか、物品の保管を委託する「寄託契約」なのかを明確に理解します。責任の所在や管理権限が異なります。

- 契約期間と更新条件: 契約期間は何年か、更新は自動更新か、更新時に賃料改定の可能性はあるか、などを確認します。

- 解約条件: 中途解約は可能か、その場合の違約金は発生するか、解約を申し出る場合は何ヶ月前までに予告が必要か(解約予告期間)を確認します。

- 原状回復義務の範囲: 契約終了時に、倉庫をどの状態まで元に戻す必要があるのかを明確にしておきます。床の傷や壁の汚れなど、どこまでが通常損耗で、どこからが借主負担の修繕になるのか、契約書で具体的に定められているかを確認しましょう。

これらの5つのポイントを羅針盤として倉庫選びを進めることで、自社の物流戦略を強力にサポートしてくれる、理想的な営業倉庫との出会いがきっと見つかるはずです。

まとめ

本記事では、営業倉庫の賃貸物件の探し方について、その基礎知識から具体的な選定ポイントまで、幅広く掘り下げて解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 営業倉庫とは、倉庫業法に基づき国の登録を受けた、他人の物品を保管するための信頼性の高い施設です。自家用倉庫とは、法的義務、保管対象、保険加入義務の3点で根本的に異なります。

- 営業倉庫には、1類倉庫や冷蔵倉庫など様々な種類があり、保管する荷物の特性に合わせて選ぶ必要があります。

- 利用するメリットは、①万が一の際の損害賠償、②最適な保管環境、③物流業務のアウトソーシングによる手間削減にあります。一方で、①費用が比較的高くなる、②倉庫内の自由な管理がしにくいといったデメリットも存在します。

- 費用は、賃料、共益費、保証金といった初期・固定費に加え、荷役料などの変動費も考慮し、トータルコストで判断することが重要です。

- 探し方としては、倉庫専門の不動産会社への相談や、倉庫専門の検索サイトの活用が効果的です。

そして、失敗しない営業倉庫を選ぶためには、以下の5つのポイントを総合的に検討することが不可欠です。

- 保管する荷物の種類と量に合っているか

- 立地やアクセスの利便性

- 倉庫の規模・設備・仕様は十分か

- 料金体系は明確か

- 契約形態を確認する

営業倉庫は、もはや単なる「モノを置く箱」ではありません。企業の成長を左右するサプライチェーンの中核を担い、ビジネスの競争力を高めるための戦略的パートナーです。この記事で得た知識を活用し、自社の物流戦略に完璧にフィットする営業倉庫を見つけ出し、事業のさらなる発展へと繋げていきましょう。