「いつかは自分の居酒屋を持ちたい」という夢を抱く方にとって、その成功を左右する最も重要な要素の一つが物件探しです。どんなに素晴らしい料理の腕や接客スキル、魅力的なコンセプトがあっても、物件選びを間違えてしまうと、その後の経営は困難を極めます。立地、広さ、設備、家賃など、考慮すべき点は無数にあり、どこから手をつけていいか分からないという方も少なくないでしょう。

物件探しは、単に「場所を借りる」という行為ではありません。自らの夢と事業の土台を築くための戦略的な投資です。物件探しの段階でどれだけ深く考え、慎重に判断できるかが、開業後の売上や利益、ひいては店の存続に直結します。

この記事では、居酒屋開業を目指すすべての方に向けて、物件探しで失敗しないための「教科書」となるべく、網羅的かつ具体的な情報を提供します。物件探しを始める前の準備から、具体的な探し方、物件の種類、失敗しないための7つの重要ポイント、内見時のチェックリスト、契約の流れ、そしておすすめの専門サイトまで、順を追って詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたは居酒屋の物件探しにおける羅針盤と地図を手に入れることができます。漠然とした不安を解消し、自信を持って最適な物件を選び、成功への確かな第一歩を踏み出しましょう。

目次

居酒屋の物件探しを始める前の準備

成功する居酒屋開業は、物件探しを始める前の「準備」でその大半が決まると言っても過言ではありません。いきなり不動産情報サイトを眺め始めても、膨大な情報の中から自分にとって本当に必要な物件を見つけ出すことは困難です。まずは、物件という「答え」を探す前に、自分の中にある「問い」を明確にする必要があります。

この章では、物件探しという大海原に乗り出すための羅針盤となる、4つの重要な準備について詳しく解説します。これらの準備を怠ると、航海の途中で道に迷い、思わぬ暗礁に乗り上げてしまう可能性があります。一つひとつのステップを丁寧に進め、万全の体制で物件探しに臨みましょう。

開業する居酒屋のコンセプトを固める

物件探しの第一歩は、「どんな居酒屋を作りたいのか?」というコンセプトを徹底的に固めることです。コンセプトとは、お店の根幹をなす基本的な考え方や方向性のことであり、これが物件選びのすべての基準となります。コンセプトが曖昧なまま物件を探すと、判断基準がブレてしまい、結局「家賃が安いから」「見た目がきれいだから」といった短絡的な理由で決めてしまいがちです。

コンセプトを具体的に構成する要素には、以下のようなものがあります。

- ターゲット顧客: どんなお客様に来てほしいですか?(例:20代の学生グループ、30〜40代のビジネスパーソン、近隣に住むファミリー層、カップルなど)

- 提供するメニューとドリンク: メインの料理は何ですか?(例:新鮮な魚介類、こだわりの焼き鳥、創作和食、地酒、ワインなど)

- 価格帯: 客単価はいくらを想定していますか?(例:3,000円前後の大衆的な価格、5,000円〜8,000円の中価格帯、10,000円以上の高価格帯)

- 店の雰囲気・内装: どんな空間を演出したいですか?(例:賑やかで活気のある大衆酒場、落ち着いた雰囲気の隠れ家、モダンでスタイリッシュな空間)

- 店名: コンセプトを象徴する名前を考えましょう。

- 接客スタイル: フレンドリーで元気な接客、丁寧で落ち着いた接客など。

これらの要素を具体的に言語化し、一貫性のあるストーリーを作り上げることが重要です。

例えば、「仕事帰りの30代〜40代の男女が、少し贅沢な気分で美味しい和食と日本酒を楽しめる、落ち着いた大人の隠れ家」というコンセプトを立てたとします。この場合、物件に求める条件は自ずと明確になります。

- 立地: ターミナル駅から少し離れた、落ち着いた裏路地。オフィス街から徒歩圏内だが、喧騒からは離れている場所。

- 物件の広さとレイアウト: 大人数で騒ぐ店ではないため、20〜30坪程度。カウンター席をメインに、2〜4名用の個室や半個室があると良い。

- 内外装: 1階の路面店が理想だが、隠れ家感を演出できるなら2階や地下でも可。ただし、看板や入口の雰囲気作りが重要。内装は、木や和紙など自然素材を活かした上質なデザインが求められる。

一方で、「近隣大学の学生が、サークルの仲間と気軽に安く飲める、活気のあるネオ大衆酒場」というコンセプトならどうでしょうか。

- 立地: 大学の近くや、学生が多く利用する駅の周辺。多少騒がしくても問題ない繁華街。

- 物件の広さとレイアウト: 団体客を想定し、40坪以上の広さが必要。テーブル席を多く配置し、レイアウト変更がしやすい柔軟な空間が望ましい。

- 内外装: 視認性の高い1階路面店が絶対条件。外から中の賑わいが見えるガラス張りのファサードなどが効果的。

このように、コンセプトが明確であればあるほど、物件探しの精度は格段に上がります。コンセプトシートを作成し、いつでも立ち返れるようにしておくことを強くお勧めします。

事業計画書を作成する

コンセプトという「夢」を固めたら、次はその夢を現実に落とし込むための「設計図」である事業計画書を作成します。事業計画書は、金融機関から融資を受ける際に必須となるだけでなく、自分自身の事業を客観的に見つめ、成功確率を高めるための重要なツールです。

物件探しにおいては、特に損益計画(収支計画)が重要になります。どれくらいの売上が見込めて、どれくらいの経費がかかり、最終的にいくらの利益が残るのかをシミュレーションすることで、支払可能な家賃の上限が自ずと決まってきます。

事業計画書に盛り込むべき主な項目は以下の通りです。

- 売上予測:

- 計算式: 客単価 × 席数 × 満席率 × 回転数 × 営業日数

- 現実的な数字を設定することが重要です。満席率や回転数は、平日と週末、ランチとディナーで分けて考え、最初は控えめな数字(例:満席率50%〜60%)から始めると良いでしょう。

- 原価計算:

- FLコスト: 食材費(Food)と人件費(Labor)の合計。飲食店の経営において最も重要な指標で、売上の60%以内に抑えるのが理想とされています。

- 食材原価率は、メニュー構成にもよりますが30%前後が一般的です。

- 販売管理費(販管費):

- 家賃: 売上予測から逆算します。一般的に、家賃は売上の10%以内が健全経営の目安とされています。例えば、月商300万円を見込むなら、家賃は30万円までが上限となります。この上限を超える物件は、どんなに魅力的に見えても避けるべきです。

- その他経費: 水道光熱費、通信費、広告宣伝費、消耗品費、求人費、減価償却費など。

- 損益分岐点売上高:

- 利益がゼロになる売上高のこと。これを下回ると赤字になります。自店が最低限稼がなければならない売上目標を把握するために不可欠です。

事業計画書を作成する過程で、「この立地なら客単価はもう少し上げられるかもしれない」「この広さなら、あと10席増やして売上目標を達成できる」といったように、コンセプトと事業計画が相互に影響し合い、より現実的で精度の高い計画へと磨かれていきます。感覚だけに頼らず、数字という客観的な根拠を持って物件を判断する。これが事業計画書を作成する最大の目的です。

開業に必要な資金を準備する

事業計画書で必要な投資額と運転資金が見えたら、次は具体的な資金準備です。資金が不足すれば、理想の物件を諦めざるを得なかったり、開業後の運転が厳しくなったりと、計画そのものが頓挫してしまいます。

居酒屋の開業に必要な資金は、大きく「設備資金(イニシャルコスト)」と「運転資金」の2つに分けられます。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安(15坪程度の居抜きの場合) |

|---|---|---|

| 設備資金(イニシャルコスト) | 物件取得費 | 保証金(家賃の6〜10ヶ月分)、礼金(1〜2ヶ月分)、仲介手数料(1ヶ月分)、前家賃(1ヶ月分)、造作譲渡料(0〜数百万円) |

| 内装・外装工事費 | 設計費、施工費。居抜きなら数十万〜、スケルトンなら数百万〜 | |

| 厨房設備・什器費 | 調理機器、冷蔵庫、製氷機、食器洗浄機、テーブル、椅子、食器類など | |

| その他 | レジシステム(POS)、広告宣伝費、ユニフォーム、資格取得費用など | |

| 運転資金 | 開業後の経費 | 食材仕入費、人件費、家賃、水道光熱費、その他販管費 |

特に見落としがちなのが運転資金の重要性です。開業してすぐに売上が安定するとは限りません。赤字が続いても事業を継続できるよう、最低でも3ヶ月分、理想は6ヶ月分の運転資金を手元に確保しておく必要があります。この運転資金がショートすることが、早期廃業の最も大きな原因の一つです。

資金調達の方法としては、以下のものが挙げられます。

- 自己資金: 最も基本となる資金。融資を受ける際にも、自己資金の額は審査における重要な評価ポイントになります。

- 日本政策金融公庫からの融資: 政府系金融機関であり、民間の銀行に比べて新規創業者への融資に積極的です。低金利で無担保・無保証の制度もあります。

- 制度融資: 地方自治体、金融機関、信用保証協会が連携して行う融資制度。自治体によっては利子補給などを受けられる場合があります。

- 補助金・助成金: 国や地方自治体が提供する返済不要の資金。創業促進補助金や小規模事業者持続化補助金など、様々な種類があります。公募期間や要件があるため、常に情報をチェックすることが重要です。

物件の契約には、物件取得費としてまとまった現金がすぐに必要になります。融資の実行には時間がかかるため、どのタイミングで資金が手元に入るのかを逆算し、計画的に準備を進めることが不可欠です。

居酒屋の開業に必要な資格を確認する

物件を探す前に、居酒屋の営業に必須となる資格や届出について理解しておくことも重要です。これらの要件は、選ぶべき物件の条件にも影響を与えるため、必ず事前に確認しましょう。

- 食品衛生責任者:

- 飲食店を営業する場合、各店舗に1名以上の設置が義務付けられています。

- 調理師、栄養士などの資格を持っていれば無条件でなれますが、持っていない場合は各都道府県が実施する養成講習会を受講することで取得できます。講習は1日で終わるものがほとんどです。

- 物件の契約前、あるいは契約と並行して取得準備を進めましょう。

- 防火管理者:

- 店舗の収容人数(従業員+客席数)が30人以上の場合に必要となります。

- 店舗の延床面積によって「甲種(500㎡以上)」と「乙種(500㎡未満)」に分かれます。ほとんどの居酒屋は乙種に該当します。

- 日本防火・防災協会などが実施する講習を受講して取得します。甲種は2日間、乙種は1日の講習が必要です。

- 探している物件の規模が30人以上になりそうであれば、あらかじめ取得しておくことをお勧めします。

- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出:

- 深夜0時を超えてお酒を提供する場合に必要となる警察署への届出です。バーやスナックだけでなく、居酒屋でも深夜営業を行う場合は必須です。

- この届出には注意点があり、「用途地域」が大きく関わってきます。原則として、住居専用地域では深夜営業の許可は下りません。商業地域や近隣商業地域など、営業が認められているエリアの物件を選ぶ必要があります。

- また、客室の内部に見通しを妨げる設備(1m以上の仕切りなど)がないこと、ダンスをさせる設備がないことなど、店舗の構造にも一定の要件があります。

これらの資格や届出の要件を理解せずに物件を決めてしまうと、「せっかく契約したのに、深夜営業の許可が下りなかった」「防火管理者の選任が必要な規模だったが、対応できるスタッフがいない」といった問題が発生しかねません。コンセプト(特に営業時間)と物件の法的要件が合致しているかを、準備段階でしっかりと確認しておくことが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

居酒屋の物件の探し方5選

事前の準備が整ったら、いよいよ具体的な物件探しのフェーズに入ります。物件を探す方法は一つではありません。それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の状況や求める物件の特性に合わせて、複数の方法を組み合わせることが成功の秘訣です。ここでは、代表的な5つの探し方について、その特徴と活用法を詳しく解説します。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① 物件情報サイト | 手軽に多くの情報を閲覧できる、相場観を養える | 情報の鮮度が低い場合がある、好条件物件は競争が激しい | まずはどんな物件があるか広く知りたい人、相場観を掴みたい人 |

| ② 飲食店専門の不動産会社 | 非公開物件の情報が得られる、専門的なアドバイス、交渉力 | 担当者との相性がある、仲介手数料がかかる | 初めての開業で不安な人、専門的なサポートが欲しい人 |

| ③ 自分の足で歩いて探す | 現地のリアルな雰囲気がわかる、掘り出し物が見つかる可能性 | 時間と労力がかかる、非効率になりがち | 開業したいエリアが明確に決まっている人 |

| ④ 知人や同業者からの紹介 | 信頼性が高い、好条件で引き継げる可能性がある | 機会が限定的、人間関係のしがらみ | 飲食業界にネットワークがある人 |

| ⑤ 開業コンサルタントに依頼 | 物件探しから開業まで一貫サポート、手間が省ける | 費用が高額になる傾向がある | 資金に余裕があり、全てを専門家に任せたい人 |

① 物件情報サイトで探す

現在、物件探しの主流となっているのが、インターネットの物件情報サイトを利用する方法です。スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも膨大な数の物件情報を閲覧できる手軽さが最大の魅力です。

メリット:

- 情報量の多さ: 数多くの物件が掲載されており、エリアや家賃、広さ、居抜き・スケルトンといった条件で簡単に絞り込み検索ができます。

- 手軽さ: 24時間いつでも、自分のペースで情報を収集できます。複数のサイトを比較検討することも容易です。

- 相場観の醸成: 多くの物件を見ているうちに、希望するエリアの家賃相場や物件の傾向が自然と身についてきます。これは、後の不動産会社との交渉においても重要な武器となります。

デメリット:

- 情報の鮮度: 好条件の物件は、サイトに掲載される前に水面下で決まってしまうことが少なくありません。掲載されている物件が、すでに申し込み済みであるケースもあります。

- 競争の激化: 誰でもアクセスできるため、良い物件には問い合わせが殺到し、すぐに埋まってしまいます。スピード感が求められます。

- 情報だけでは判断できない: 写真や図面だけでは、実際の雰囲気や周辺環境、設備の詳細な状態までは分かりません。

活用法:

物件情報サイトは、「ここで決める」というよりも「相場観を養い、自分の希望条件を整理するためのツール」として活用するのが賢い使い方です。まずは希望エリアの物件を幅広くチェックし、「このくらいの広さだと家賃は〇〇円くらいか」「このエリアは居抜き物件が多いな」といった市場の動向を掴みましょう。

検索する際は、「居酒屋 居抜き」「重飲食可 物件」「1階路面店」のように、具体的なキーワードを組み合わせて検索すると効率的です。気になる物件が見つかったら、すぐに問い合わせて内見のアポイントを取るフットワークの軽さも重要になります。

② 飲食店専門の不動産会社に相談する

ある程度希望が固まってきたら、飲食店専門の不動産会社に相談することをお勧めします。彼らは、一般的な不動産会社とは一線を画す、飲食店の開業に特化したプロフェッショナルです。

メリット:

- 非公開物件(未公開物件)の情報: 不動産会社は、ウェブサイトに掲載される前の「非公開物件」を多数抱えています。これは、大家さんの意向で公にしたくない場合や、条件の良い物件を優良な顧客に優先的に紹介したいためです。本当に魅力的な物件は、こうした非公開情報の中に眠っていることが多いです。

- 専門的な知識とアドバイス: 飲食店の物件には、ガス容量、電気容量、給排水、排気といった専門的な設備要件が伴います。専門の不動産会社はこれらの知識が豊富で、物件があなたのコンセプト(業態)に適しているかをプロの視点で判断してくれます。

- 大家さんとの交渉力: 家賃や保証金、フリーレント(一定期間の家賃免除)などの条件交渉は、開業資金に大きく影響します。実績のある不動産会社は大家さんとの信頼関係を築いていることが多く、個人で交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の知識レベルや熱意にはばらつきがあります。自分のコンセプトを深く理解し、親身になってくれる担当者を見つけられるかどうかが鍵となります。複数の会社を訪ね、比較検討することが重要です。

- 仲介手数料: 契約が成立すると、一般的に家賃の1ヶ月分(+消費税)の仲介手数料が発生します。

選び方のポイント:

良い不動産会社・担当者を見極めるには、「飲食店の開業実績が豊富か」「希望エリアの地域情報に精通しているか」「こちらの話をよく聞き、的確な提案をしてくれるか」といった点を確認しましょう。「何でも大丈夫ですよ」と安請け合いするのではなく、リスクやデメリットについても正直に話してくれる担当者は信頼できます。

③ 自分の足で歩いて探す

デジタルな情報収集と並行して、アナログな方法も非常に有効です。それは、開業を希望するエリアを自分の足で徹底的に歩き回ることです。

メリット:

- リアルな情報の取得: ウェブサイトや地図だけでは決して分からない、街のリアルな空気感、人々の流れ、騒音のレベル、周辺店舗の客層などを肌で感じることができます。時間帯(平日・休日、昼・夜)を変えて何度も訪れることで、その街が持つ様々な「顔」が見えてきます。

- 「貸店舗」の発見: 街を歩いていると、「貸店舗」の貼り紙がされている空き物件に遭遇することがあります。これらはまだウェブサイトに掲載されていない「掘り出し物」である可能性があります。見つけたら、すぐに管理会社に連絡してみましょう。

- 競合店の調査: 周辺にどんな競合店があるのか、どのくらい繁盛しているのかを直接観察できます。これは、自店のコンセプトの差別化を考える上で非常に重要な情報となります。

デメリット:

- 時間と労力がかかる: 希望エリアが広範囲にわたる場合、非常に時間がかかり、非効率になる可能性があります。

- 情報が断片的: 全ての空き物件に貼り紙があるわけではないため、得られる情報は限定的です。

実践法:

この方法は、他の探し方と組み合わせることで最大の効果を発揮します。不動産会社に相談する前に希望エリアを絞り込むため、あるいは紹介された物件の周辺環境を自分の目で確かめるために、積極的に街を歩きましょう。その街を歩く人々が、将来の自分のお客様になるかもしれないと想像しながら観察することが大切です。

④ 知人や同業者から紹介してもらう

飲食業界での修行経験がある方ならば、以前の職場のオーナーや料理人仲間、取引のある業者さんなど、業界内のネットワークも貴重な情報源となります。

メリット:

- 信頼性の高い情報: 親しい間柄からの紹介であるため、情報の信頼性が非常に高いです。前の店の退去理由など、表には出にくい内情についても正直な話が聞ける可能性があります。

- 好条件での引き継ぎ: 後継者を探している店舗をタイミングよく紹介してもらえれば、市場価格よりも安い造作譲渡料で設備を譲り受けられたり、常連客をそのまま引き継げたりと、非常に有利な条件で開業できることがあります。

デメリット:

- 機会の限定性: タイミングや運に左右されるため、この方法だけに頼るのは現実的ではありません。あくまで「良い話があればラッキー」というスタンスでいるのが良いでしょう。

- 人間関係のしがらみ: 紹介であるがゆえに、断りにくかったり、後々トラブルになった際に人間関係がこじれたりするリスクもゼロではありません。契約条件などは、親しい間柄であっても書面で明確に残すことが重要です。

活用法:

日頃から業界の集まりに顔を出したり、同業者とのコミュニケーションを密に取ったりして、良好な関係を築いておくことが大切です。「近々、独立を考えている」という意思を周囲に伝えておくだけで、思わぬところから有益な情報が舞い込んでくるかもしれません。

⑤ 開業コンサルタントに依頼する

資金に余裕があり、物件探しから事業計画、資金調達、店舗設計、販促戦略まで、開業に関するあらゆるプロセスを専門家に任せたいという場合は、開業コンポーサルタントに依頼する選択肢もあります。

メリット:

- ワンストップでのサポート: 煩雑な開業準備の大部分を代行してくれるため、自分はメニュー開発やコンセプト作りといった本質的な部分に集中できます。

- 専門家ネットワークの活用: コンサルタントは、不動産会社、内装デザイナー、税理士、行政書士など、各分野の専門家との独自のネットワークを持っています。これにより、質の高い専門家チームを編成し、スムーズな開業を実現できます。

デメリット:

- 高額な費用: 当然ながら、コンサルティングフィーが発生します。料金体系はコンサルタントによって様々ですが、決して安くはないため、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

どんな人におすすめか:

飲食業界での経験が浅く、何から手をつけていいか全く分からない方や、本業が忙しく開業準備に時間を割けない方などにとっては、心強い味方となるでしょう。ただし、コンサルタントに丸投げするのではなく、自分自身も主体的に関わり、知識を吸収していく姿勢が成功には不可欠です。

物件の種類を理解する:居抜き物件とスケルトン物件

居酒屋の物件を探す上で、必ず理解しておかなければならないのが「居抜き物件」と「スケルトン物件」という2つの種類です。この2つは、初期費用、開業までのスピード、設計の自由度など、あらゆる面で対照的な特徴を持っています。どちらが良い・悪いということではなく、自分のコンセプトや資金計画にどちらが合っているかを見極めることが重要です。

| 項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 状態 | 前のテナントの設備・内装が残っている | 建物の躯体(コンクリート打ちっぱなし等)のみ |

| 初期費用 | 低い傾向(内装・設備費を抑えられる) | 高い傾向(全てゼロから作るため) |

| 開業までの期間 | 短い(工事期間が短いため) | 長い(設計・施工に時間がかかる) |

| 設計の自由度 | 低い(既存のレイアウトに制約される) | 高い(コンセプト通りに自由に設計可能) |

| メリット | 開業コストと時間を大幅に削減できる | オリジナリティの高い、理想の店を作れる |

| デメリット | レイアウトの制約、設備の老朽化リスク | 高額な費用と長い準備期間が必要 |

| 注意点 | 造作譲渡料、設備のリース契約、前の店の評判 | インフラ容量の確認、原状回復義務 |

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナント(特に飲食店)が使用していた厨房設備、空調設備、内装、テーブル、椅子などが、そのままの状態で残されている物件のことです。退去する側は原状回復費用を節約でき、新たに入居する側は初期費用を抑えられるという、双方にとってメリットがある仕組みです。

居抜き物件のメリット

- 初期費用の大幅な削減: 居抜き物件の最大のメリットは、何と言っても開業資金を劇的に抑えられる点です。厨房設備を一から揃えるには数百万円単位の費用がかかりますが、居抜きであればそれらを安価な「造作譲渡料」で買い取るか、無償で引き継ぐことができます。内装工事費も最小限で済むため、スケルトン物件に比べて数百万円から、場合によっては1,000万円近く初期費用を削減できるケースもあります。

- 開業までの期間短縮: 内装工事や設備工事の規模が小さく済むため、物件の契約から短期間で営業を開始できます。スケルトン物件では設計から施工完了まで半年以上かかることも珍しくありませんが、居抜き物件であれば1〜2ヶ月でのオープンも可能です。早く営業を始められるということは、その分早く家賃収入を得られるということであり、キャッシュフローの観点からも非常に有利です。

- 既存顧客を引き継げる可能性: もし前の店が地域で愛された繁盛店であった場合、その店の常連客が「新しい店はどんなだろう?」と興味を持って来店してくれる可能性があります。これは、ゼロから顧客を開拓しなければならないスケルトン物件にはない大きなアドバンテージです。

居抜き物件のデメリット

- レイアウトの制約: 既存の内装や厨房の配置を活かすことが前提となるため、自分のコンセプトに合わせた自由なレイアウト設計が困難です。例えば、「カウンター席中心の店にしたいのに、テーブル席ばかり」「厨房の動線が悪く、作業効率が低い」といった問題が生じる可能性があります。コンセプトとの間に妥協点を見つけられない場合は、いくら初期費用が安くても選ぶべきではありません。

- 設備の老朽化・故障リスク: 残された設備(残置物)は、当然ながら中古品です。見た目はきれいに見えても、内部が劣化していてすぐに故障するリスクがあります。修理や買い替えで、結果的に高くついてしまうケースも少なくありません。設備の年式やメンテナンス履歴は必ず確認し、動作確認も徹底する必要があります。また、リース契約が残っている設備がないかも必ず確認しましょう。知らずに引き継いでしまうと、リース料の支払義務が発生します。

- 前の店のイメージの引きずり: 前の店が繁盛店だった場合はメリットになりますが、逆に評判が悪かったり、不衛生だったり、食中毒などを起こして閉店した場合、その悪いイメージが新しい店にもつきまとう可能性があります。看板を変えただけでは、近隣住民からは「また同じ系列の店か」と思われてしまうことも。前の店の退去理由をしっかりと調査することが不可欠です。

- 造作譲渡料: 設備や内装を前のテナントから買い取るための費用が「造作譲渡料」です。価格は交渉次第ですが、数十万円から数百万円にのぼることもあります。この金額が妥当かどうか、設備の価値を冷静に見極める必要があります。

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、床・壁・天井がコンクリート打ちっぱなしの状態など、建物の構造躯体(スケルトン)のみで、内装や設備が何もない状態の物件を指します。テナントは、この何もない空間に、ゼロから自分の店を創り上げていくことになります。

スケルトン物件のメリット

- 完全自由なレイアウトとデザイン: スケルトン物件最大の魅力は、設計の自由度が非常に高いことです。厨房の配置、客席のレイアウト、内装のデザイン、照明、音響に至るまで、すべてを自分のコンセプトに合わせてゼロから構築できます。ブランドイメージや世界観を徹底的に追求し、完全にオリジナルの店を創りたいというこだわり派のオーナーにとっては、これ以上ない選択肢と言えるでしょう。

- 新品の設備の導入: 全ての設備を新品で導入するため、居抜き物件のような老朽化や故障のリスクは格段に低くなります。最新の省エネ性能が高い厨房機器を選ぶことで、長期的に見てランニングコストを抑えることも可能です。衛生面でも安心感があります。

- 独自のブランディングが可能: 前の店のイメージに一切左右されることなく、まっさらな状態から店の歴史をスタートできます。これにより、強力な独自ブランドを構築しやすくなります。

スケルトン物件のデメリット

- 高額な初期費用: 内装工事費、厨房設備費、電気・ガス・水道のインフラ工事費など、すべてがゼロからの投資となるため、初期費用は非常に高額になります。居抜き物件の数倍のコストがかかることも覚悟しなければなりません。潤沢な自己資金があるか、高額の融資を受けられる見込みがないと、スケルトンでの開業は現実的ではありません。

- 開業までの期間が長い: 店舗の設計に1〜2ヶ月、その後の施工に数ヶ月と、物件契約からオープンまでに半年以上の長い期間を要することが一般的です。その間の家賃(空家賃)も発生するため、資金計画には十分な余裕が必要です。

- 退去時の原状回復義務: 契約終了時には、原則として入居時と同じ「スケルトン状態」に戻して返却する「スケルトン返し」が義務付けられています。この解体工事にも多額の費用がかかることを、開業の段階から念頭に置いておく必要があります。

結局のところ、居抜きとスケルトンのどちらを選ぶべきかは、あなたの「コンセプト」「資金」「時間」という3つの要素によって決まります。初期費用を抑えて早く開業したいなら居抜き、資金と時間に余裕があり、徹底的に理想の店を追求したいならスケルトンが適していると言えるでしょう。

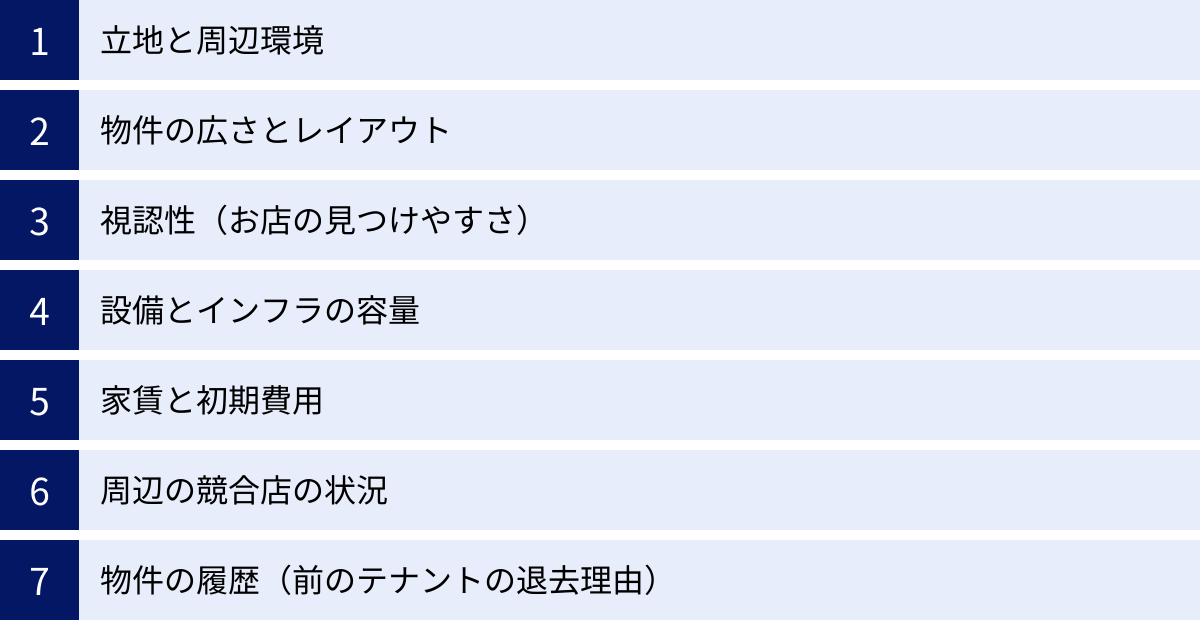

居酒屋開業の物件探しで失敗しないための7つのポイント

これまでの準備と知識を踏まえ、いよいよ具体的な物件を評価する段階に入ります。数多くの物件の中から「運命の一軒」を見つけ出すために、どのような視点でチェックすれば良いのでしょうか。ここでは、物件探しで絶対に外してはならない7つの重要ポイントを、優先順位の高いものから順に解説します。これらのポイントを一つひとつ吟味し、総合的に判断することが、失敗しない物件選びの鍵となります。

① 立地と周辺環境

「飲食業は立地産業である」という言葉があるように、立地選びは居酒屋の成功を左右する最も重要な要素です。どんなに素晴らしい店を作っても、お客様が来ない場所では意味がありません。

- コンセプトとターゲット顧客との一致: まず考えるべきは、「自分の店のターゲット顧客は、どこに最も多く存在するのか?」ということです。

- ビジネスパーソン向けなら、オフィス街や主要駅の周辺。

- 学生向けなら、大学の近くや学生街。

- ファミリー層向けなら、郊外の住宅街やロードサイド。

- 観光客向けなら、観光地の中心部。

コンセプトと立地がミスマッチだと、集客に非常に苦労します。

- アクセスの良さ: 最寄り駅からの距離は重要な指標です。一般的に、徒歩5分以内が一つの目安とされます。駅からの動線上にあるか、分かりやすい場所にあるかも確認しましょう。車での来店を想定する場合は、駐車場の有無や提携駐車場の確保も検討課題になります。

- 人通りの量と質: ただ人通りが多ければ良いというわけではありません。その場所を「どんな人が」「どんな目的で」歩いているのか、その「質」を見極めることが重要です。例えば、通勤で通り過ぎるだけの人が多い場所と、食事や買い物を楽しむ人が多い場所とでは、お客様になる可能性が全く異なります。

- 昼と夜、平日と休日の顔: 街の雰囲気は、時間帯や曜日によって大きく変わります。オフィス街は平日の昼は賑わいますが、夜や休日は閑散とすることがあります。逆に繁華街は夜や休日に人が集まります。必ず複数の時間帯・曜日に現地を訪れ、人の流れや街の雰囲気を自分の目で確かめましょう。

- 周辺環境と治安: 周辺に風俗店が多いエリアや、夜道が暗く治安に不安がある場所は、女性客やファミリー層が敬遠する可能性があります。自店のターゲット層が安心して来店できる環境かどうかをチェックします。

立地は後から変更することができません。家賃が安いという理由だけで安易に妥協せず、コンセプトに合致した最高の立地を粘り強く探すことが、長期的な成功への最短ルートです。

② 物件の広さとレイアウト

立地の次に見るべきは、物件の物理的なスペック、すなわち広さとレイアウトです。

- 適切な席数の確保: 必要な広さは、想定する席数から逆算します。売上計画を達成するためには何席必要かを考えましょう。一般的に、お客様一人あたりに必要な面積は0.5坪(約1.65㎡)、ゆったりした店ならそれ以上が目安とされます。これに厨房やトイレ、バックヤードの面積を加えたものが、必要な物件の総面積となります。

- 売上目標から席数を計算する式: 目標月商 ÷ (客単価 × 1日の回転数 × 営業日数) = 必要な席数

- 厨房の広さと動線: 料理のクオリティと提供スピードを担保するためには、効率的に作業できる厨房が不可欠です。厨房面積は、店舗面積全体の20%〜30%が理想とされています。調理スタッフがスムーズに動ける動線が確保できるか、必要な厨房機器がすべて収まるかを図面上でシミュレーションしてみましょう。特に居抜き物件の場合、厨房が狭すぎたり、動線が悪かったりするケースが多いので注意が必要です。

- 客席のレイアウト: 理想の客席レイアウトが実現できるかを確認します。カウンター席、テーブル席、個室などを、コンセプトに合わせてバランス良く配置できる形状でしょうか。柱の位置や壁の構造によっては、デッドスペースが多くなり、想定していた席数が確保できないこともあります。

- バックヤード・トイレ: 忘れがちですが、スタッフの休憩スペースや着替え場所となるバックヤード、お客様用と従業員用のトイレ、倉庫などのスペースも必要です。これらが確保できないと、営業に支障をきたします。

見た目の広さだけでなく、実際に使える「有効面積」がどれくらいあるかを冷静に判断することが重要です。

③ 視認性(お店の見つけやすさ)

視認性とは、文字通り「お店がお客様からどれだけ見つけやすいか」ということです。視認性が高ければ、それ自体が強力な広告となり、集客に大きく貢献します。

- 階数: 最も視認性が高いのは、通行人の目に直接触れる1階の路面店です。集客力は抜群ですが、その分家賃も高くなります。2階以上の「空中階」や地下の物件は、家賃が安い傾向にありますが、お客様を店まで誘導するための工夫(看板、入口の雰囲気作りなど)が不可欠になります。

- 間口の広さ: 間口(まぐち)、つまり道路に面した部分の幅が広いほど、お店の存在をアピールしやすくなります。間口が狭く、奥に長い「うなぎの寝床」のような物件は、中の様子が分かりにくく、お客様が入りにくい印象を与えがちです。

- 看板の設置場所: どこに、どのくらいの大きさの看板を設置できるかは非常に重要です。物件によっては、看板のサイズやデザイン、設置場所に厳しい制限がある場合があります。契約前に必ず大家さんや管理会社に確認しましょう。

視認性が低い物件を選ぶ場合は、そのハンデを補うための広告宣伝費(グルメサイトへの掲載、SNS広告、チラシ配布など)が余分にかかることを覚悟しなければなりません。そのコストも考慮した上で、家賃とのバランスを判断する必要があります。

④ 設備とインフラの容量

これは特に居酒屋のような「重飲食」業態において、見落とすと致命的になるポイントです。見た目がどんなに良くても、インフラが貧弱では営業 자체가 できません。

- 電気容量: 厨房では、冷蔵庫、フライヤー、電子レンジ、食器洗浄機など、多くの電力を消費する機器を同時に使用します。必要なアンペア数(A)を確保できるかを確認しましょう。容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、建物全体の容量に上限があり増設不可の場合や、高額な工事費用を自己負担しなければならないケースもあります。

- ガス容量: 焼き物や炒め物など、強い火力を必要とする業態ではガスの供給量が重要です。ガスメーターの号数(ガスの供給能力を示す)を確認し、配管が適切な太さであるかを専門家に見てもらうことをお勧めします。プロパンガスか都市ガスかによってもランニングコストが変わります。

- 給排水設備: 厨房での大量の水の使用に耐えられるか、給水管の口径を確認します。また、油や食材カスを流すため、排水管が詰まりやすいのが飲食店の特徴です。排水管の勾配が適切か、清掃口はあるかなどをチェックします。特に重要なのがグリストラップ(油脂分離阻集器)の有無です。自治体の条例で設置が義務付けられている場合が多く、設置スペースがなければ、床を壊す大掛かりな工事が必要になることもあります。

- 排気設備: 煙や臭いを店外に排出するための排気設備は、近隣トラブルを避けるために極めて重要です。排気ダクトが屋上まで伸びているか、排気ファンの能力は十分か、排気口が隣の家の窓に向いていないかなどを必ず確認してください。排気能力不足や臭いの問題によるクレームは、営業停止に追い込まれるリスクもあるため、最も慎重にチェックすべき項目の一つです。

これらのインフラ設備が不十分な物件は、不動産用語で「軽飲食向け」とされ、居酒屋などの「重飲食」は不可とされることが多くあります。契約書に「重飲食不可」の記載がないかしっかりと確認しましょう。

⑤ 家賃と初期費用

事業の継続性を考えた場合、コストの管理は避けて通れません。

- 家賃の適正水準: 前述の通り、家賃は月間売上予測の10%以内に収めるのが経営のセオリーです。この比率を超えると、利益を圧迫し、資金繰りが厳しくなります。希望的観測で高い売上を設定するのではなく、現実的な予測に基づいた家賃上限を厳守しましょう。

- 初期費用の総額把握: 物件取得にかかる初期費用は家賃だけではありません。

- 保証金(敷金): 家賃の6ヶ月〜10ヶ月分が相場。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還される。

- 礼金: 大家さんへのお礼。返還されない。家賃の1〜2ヶ月分が相場。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。家賃の1ヶ月分+消費税が上限。

- 前家賃: 入居する月の家賃。

- 造作譲渡料: 居抜き物件の場合に発生。

これらの総額がいくらになるのかを正確に把握し、自己資金で賄えるか、融資計画に組み込まれているかを確認します。

- 交渉の余地: 家賃や礼金、あるいは一定期間の家賃を免除してもらう「フリーレント」は、交渉の余地がある項目です。特に長期間空室になっている物件などは、大家さんも早く借り手を見つけたいと考えているため、交渉に応じてもらいやすい場合があります。不動産会社と相談しながら、強気すぎず、しかしダメ元で交渉してみる価値はあります。

⑥ 周辺の競合店の状況

自分の店を出すエリアの競合店を調査することは、マーケティング戦略の基本です。

- 競合店のリストアップ: 周辺にどのような飲食店があるか、特に同じ居酒屋業態の店をリストアップします。業態、客単価、席数、店の雰囲気、看板メニューなどを詳しく調べましょう。

- 繁盛度合いの観察: 実際にそれらの店に客として訪れてみるのが最も効果的です。どのくらいの客入りか、客層はどんなか、料理やサービスの質はどうかを体感します。繁盛している店があれば、その成功要因を分析し、逆に閑散としている店があれば、その原因を探ります。

- 差別化戦略の構築: 競合の状況を分析することで、「このエリアで、自分の店が勝てるポジションはどこか?」という差別化のポイントが見えてきます。例えば、「周辺には大衆的な焼き鳥屋が多いから、うちは日本酒と鮮魚を売りにした少し上質な店で勝負しよう」といった戦略が立てられます。

競合が多いことは一見リスクに思えますが、見方を変えれば、それだけ「そのエリアに飲食の需要がある」という証拠でもあります。重要なのは、競合の存在を恐れるのではなく、その中で自店の個性をいかに輝かせるかを考えることです。

⑦ 物件の履歴(前のテナントの退去理由)

特に居抜き物件の場合、「なぜ前の店は辞めてしまったのか?」という退去理由を知ることは、隠れたリスクを察知するために非常に重要です。

- 確認方法: 不動産会社の担当者に正直に尋ねてみましょう。信頼できる担当者であれば、把握している情報を教えてくれます。また、周辺の商店や住民に聞き込みをしてみるのも一つの手です。

- 注意すべき退去理由:

- 売上不振: 最も注意すべき理由です。その原因が、単に前の店の努力不足だったのか、それとも立地や物件自体に集客できない構造的な問題があったのかを深掘りする必要があります。

- 近隣トラブル: 騒音や臭い、ゴミ出しの問題などで近隣住民とトラブルになり、営業継続が困難になったケース。同じ問題が自分の店でも起こる可能性があります。

- 大家さんとのトラブル: 大家さんとの関係性が悪化して退去に至った場合、その大家さんの人柄や物件管理の方針に問題がある可能性も考えられます。

一方で、「事業拡大のための移転」や「オーナーの高齢化による引退」といったポジティブな理由であれば、その物件はむしろ「縁起の良い物件」と捉えることもできます。物件が持つ目に見えない「履歴」を読み解くことで、将来の失敗を未然に防ぐことができるのです。

物件の内見で必ず確認すべきチェックリスト

書類やウェブ上の情報だけでは、物件の本当の姿は分かりません。気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運び、「内見(ないけん)」を行います。内見は、あなたの夢の城となるかもしれない場所を五感で確かめる、最も重要なプロセスです。

ここでは、内見時にメジャーやメモ帳、スマートフォン(写真撮影用)を片手に、必ず確認すべきチェックポイントをリストアップします。見学時の興奮で冷静さを失わないよう、このリストを参考に一つひとつ着実に確認していきましょう。

| チェック項目カテゴリー | 具体的な確認ポイント | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| インフラ設備(ガス・電気・水道) | ガスメーターの号数、配管の太さ、都市ガスかプロパンか | 火力が必要な業態では生命線。容量不足は営業に支障をきたす。 |

| 分電盤のアンペア数、コンセントの位置と数、増設の可否 | 厨房機器の同時使用に耐えられるか。増設費用は高額になる可能性。 | |

| 給水管の口径、蛇口からの水圧、水道メーターの場所 | 水圧が弱いと作業効率が低下。十分な水量を確保できるか。 | |

| 排気・給気・空調設備 | 排気ダクトの経路と排気口の位置、排気ファンの動作・異音 | 煙・臭いによる近隣トラブルは最重要リスク。排気能力は十分か。 |

| 給気口の有無と位置 | 適切な給気がないと、排気がうまく機能せず、ドアが重くなるなどの問題が発生。 | |

| 空調設備の年式、メーカー、動作確認(冷暖房の効き) | 設備の交換は高額。お客様の快適性と従業員の労働環境に直結。 | |

| 防水・排水設備 | 厨房の床の防水処理の状態(ひび割れ、剥がれはないか) | 水漏れは階下への漏水事故につながり、多額の損害賠償を請求されるリスク。 |

| 排水口の位置と数、床の勾配(水はけは良いか) | 水はけが悪いと不衛生になり、作業性も悪化。 | |

| グリストラップの有無、サイズ、清掃状況 | 条例による設置義務の確認。詰まりや悪臭の原因になりやすい。 | |

| 大家さん(物件オーナー) | 不動産会社を通じて人柄や評判を確認。可能であれば面会。 | 長い付き合いになる相手。協力的か、修繕に迅速に対応してくれるか。 |

| 改装工事への理解度、過去のテナントとのトラブルの有無 | 自由な店づくりができるか、安心して営業を続けられるかに関わる。 |

ガス・電気・水道の容量は十分か

前章でも触れましたが、インフラは飲食店の生命線です。内見では、その「現物」を自分の目で確かめます。

- ガス: 厨房の予定地に立ち、ガスの元栓がどこにあるかを確認します。ガスメーターを見つけ、その号数をメモしましょう。一般的に、居酒屋であれば10号以上のメーターが望ましいとされます。容量が足りない場合、増設工事が可能か、その費用は誰が負担するのかを、その場で不動産会社の担当者を通じて大家さんに確認することが重要です。

- 電気: 分電盤を開けて、メインブレーカーに書かれているアンペア数(例:「60A」)を確認します。また、厨房や客席のどの位置にコンセントがいくつあるかをすべてチェックし、図面に書き込みましょう。想定している厨房機器やPOSレジ、音響機器などの配置を考えたときに、数が足りているか、位置は適切かをシミュレーションします。容量増設やコンセント増設の工事費は、通常は借主負担となることを覚えておきましょう。

- 水道: 厨房やトイレの蛇口を実際にひねり、水圧が十分であるかを確認します。特に、古いビルでは水圧が弱いことがあります。また、水道メーターがどこにあるかも確認しておくと、万が一の際に役立ちます。

排気・給気・空調設備は問題ないか

煙、臭い、温度は、お客様の快適性と近隣関係に直結する重要な要素です。

- 排気: 煙や熱気が発生するコンロやフライヤーの上に、排気フードが適切に設置されているかを確認します。スイッチを入れてみて、ファンが正常に作動するか、異音はしないかを耳で確かめます。最も重要なのは、排気ダクトがどこを通って、どこから排出されているかです。ダクトが建物の屋上までしっかりと伸びていれば理想的ですが、壁の途中から出ていて、隣のマンションのベランダに排気が向かうような構造では、ほぼ確実にクレームに繋がります。これは絶対に妥協してはならないポイントです。

- 給気: 強力な排気を行うと、店内の気圧が下がります。それを補うために、外の新鮮な空気を取り入れる「給気」が必要です。給気口が見当たらない場合、排気と給気のバランスが崩れ、換気効率が悪くなったり、入口のドアが気圧差で重くなったりする問題が発生します。

- 空調: エアコンのリモコンを操作し、冷房・暖房がきちんと効くかを確認します。特に居抜き物件の場合、残されたエアコンが古くて効きが悪かったり、すぐに故障したりするケースが多々あります。設備の年式や型番を控え、修理部品の供給があるかなどを事前に調べておくと安心です。業務用エアコンの交換には50万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

防水・排水設備は整っているか

水回りのトラブルは、営業を止めざるを得ない事態や、階下への漏水といった深刻な損害賠償問題に発展する可能性があります。

- 防水: 厨房の床が、水に強い防水シートや塗り床などで適切に防水処理されているかを目視で確認します。ひび割れや剥がれ、つなぎ目の隙間などがないか、入念にチェックしましょう。水を少し流させてもらい、水たまりができずにスムーズに排水口に流れるかも確認できるとベストです。

- 排水: 厨房内に排水口(排水溝)がいくつあり、どこに配置されているかを確認します。シンクや食器洗浄機の下はもちろん、床を水洗いできるよう、床面にも排水口があると衛生的です。実際に水を流してみて、詰まりがなくスムーズに流れるかを確認しましょう。ゴボゴボと音がする場合は、配管に問題がある可能性があります。

- グリストラップ: 厨房の床下や屋外にグリストラップが設置されているかを確認します。蓋を開けて、内部のサイズや状態もチェックできると良いでしょう。ひどく汚れていたり、悪臭がしたりする場合は、清掃が大変なだけでなく、配管が詰まっているサインかもしれません。設置されていない場合は、新たに設置できるスペースがあるか、工事は可能かを確認する必要があります。

大家さん(物件オーナー)の人柄や方針

物件という「ハコ」だけでなく、その所有者である大家さんとの相性も、長期的に見れば非常に重要な要素です。これから何年、何十年と家賃を支払い、関係を築いていく相手です。

- 協力的な姿勢: 店舗の改装や看板の設置など、こちらの要望に対して柔軟に対応してくれる大家さんでしょうか。また、建物の共用部分の清掃や、雨漏りなどの設備トラブルに対して、迅速かつ誠実に対応してくれるでしょうか。こうした点は、不動産会社の担当者に「ここのオーナーさんはどんな方ですか?」と率直に聞いてみることで、ある程度の情報を得られます。

- 過去のトラブル: 以前のテナントが、大家さんとの関係が原因で退去したようなことはないか、それとなく確認してみましょう。高圧的な大家さんや、些細なことでクレームをつけてくるような大家さんの物件では、安心して営業に集中することができません。

- 直接の面会: 可能であれば、契約前に大家さんと一度顔を合わせる機会を持てると理想的です。直接話をすることで、人柄や考え方を感じ取ることができます。こちらも、自分の事業に対する熱意を伝えることで、応援してもらえる良好な関係を築くきっかけになるかもしれません。

内見は、ただ物件を見るだけの場ではありません。不動産会社の担当者や大家さんとコミュニケーションを取り、情報を引き出し、信頼関係を築く場でもあります。疑問に思ったこと、不安に感じたことは、その場で遠慮せずにすべて質問しましょう。その対応からも、彼らの信頼性を見極めることができます。

物件契約の流れと注意すべきポイント

理想の物件が見つかったら、いよいよ契約のステップに進みます。ここからは法律や専門用語が関わってくるため、慎重な対応が求められます。流れを理解し、特に注意すべきポイントを押さえておくことで、後々の「こんなはずではなかった」というトラブルを防ぐことができます。

物件申し込みから契約までのステップ

物件の賃貸契約は、一般的に以下のような流れで進みます。

- 入居申し込み(買付証明書の提出):

- この物件を借りたいという意思を、書面で大家さん(貸主)に示します。これを「入居申込書」や「買付証明書」と呼びます。

- この時点ではまだ法的な拘束力はありませんが、「一番手」の交渉権を得るための重要な手続きです。

- 申込書には、申込者の情報(個人・法人)、連帯保証人の情報、希望する賃料や契約開始日などの条件を記入します。事業計画書の提出を求められることも多いため、事前に準備しておいた事業計画書がここで活きてきます。

- 入居審査:

- 提出された申込書や事業計画書をもとに、大家さんおよび保証会社が「この人に物件を貸して問題ないか」を審査します。

- 審査では、事業の将来性、支払い能力、人柄などが総合的に判断されます。連帯保証人の信用情報もチェックされます。審査期間は数日から1週間程度かかるのが一般的です。

- 重要事項説明:

- 審査に通過すると、契約の前に、宅地建物取引士の資格を持つ不動産会社の担当者から「重要事項説明」を受けます。

- これは、物件の権利関係や法令上の制限、契約条件など、特に重要な内容を書面(重要事項説明書)に基づいて説明するものです。専門用語が多くて難しい部分もありますが、ここで説明される内容は契約の根幹をなす非常に重要な情報です。分からない点は、その場ですべて質問し、完全に理解・納得するまで先に進んではいけません。

- 賃貸借契約の締結:

- 重要事項説明の内容に合意したら、いよいよ「建物賃貸借契約書」に署名・捺印します。

- 契約書は通常2部作成し、貸主と借主がそれぞれ1部ずつ保管します。この時点で、契約は法的に成立します。

- 初期費用の支払い:

- 契約時に定められた期日までに、保証金、礼金、仲介手数料、前家賃などの初期費用を指定された口座に振り込みます。金額が大きいため、振込限度額などを事前に確認しておきましょう。

- 鍵の引き渡し:

- 初期費用の入金が確認されると、契約開始日に物件の鍵が引き渡されます。この瞬間から、いよいよ店舗の内装工事などを始めることができます。

契約書で特に確認すべき項目

賃貸借契約書は、小さな文字で難しい言葉が並んでいますが、隅々まで熟読し、内容を完全に理解することが極めて重要です。後から「知らなかった」は通用しません。特に以下の項目は、トラブルになりやすいため、念入りにチェックしてください。

- 契約期間と更新条件:

- 契約期間は何年か(通常2〜3年)、期間満了後は自動更新なのか、更新手続きが必要なのかを確認します。

- 更新料の有無と金額も必ずチェックしましょう。更新時に賃料が改定される条件についても記載があるはずです。

- 賃料、共益費、その他費用:

- 月々の支払額が、合意した金額と相違ないかを確認します。

- 賃料改定(値上げ)に関する条項も重要です。どのような場合に、どの程度値上げされる可能性があるのかを把握しておきましょう。

- 使用目的・禁止事項・特約:

- 物件の使用目的が「飲食店(居酒屋)」として明確に記載されているかを確認します。

- 営業時間の制限、看板設置のルール、臭いや騒音に関する規定など、営業に影響する禁止事項や特約が盛り込まれていないかを注意深く読みます。ここに「重飲食不可」や「深夜営業不可」といった記載があれば、契約してはいけません。

- 修繕義務の範囲:

- 物件の設備(エアコン、給湯器など)が故障した場合、その修繕費用を貸主と借主のどちらが負担するのかを定めた項目です。一般的に、経年劣化による故障は貸主負担、借主の過失による故障は借主負担となりますが、その区分が明確になっているかを確認します。

- 解約予告期間:

- 万が一、店をたたむことになった場合、何ヶ月前に解約を通知する必要があるかを定めた項目です。通常、店舗物件では6ヶ月前予告が一般的です。この期間を把握しておかないと、閉店後も半年間家賃を払い続けることになります。

- 原状回復義務の範囲:

- これは最もトラブルになりやすい項目の一つです。退去時に、物件をどこまでの状態に戻す必要があるかを定義しています。

- 「入居時の状態に戻す」というのが基本ですが、その範囲は契約によって異なります。特に注意が必要なのは「スケルトン返し」の特約です。居抜きで入居したにもかかわらず、退去時にはスケルトン状態(コンクリート打ちっぱなし)にして返却しなければならないという、借主にとって非常に負担の大きい契約になっている場合があります。この一文を見落とすと、退去時に数百万円の解体費用が発生する可能性があります。

- 保証金の返還条件(償却・敷引き):

- 預けた保証金が、退去時に全額返還されるとは限りません。

- 償却(しょうきゃく)や敷引き(しきびき)という特約があると、契約期間や解約理由にかかわらず、保証金の一部(例:20%や家賃の2ヶ月分など)が無条件で差し引かれます。この割合がどのくらいかを必ず確認しましょう。

契約は、未来のあなたの権利と義務を定める重要な約束事です。少しでも疑問や不安があれば、決して安易に署名・捺印せず、不動産会社に説明を求めるか、場合によっては弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。ここで慎重になることが、未来の自分を守ることに繋がります。

居酒屋の物件探しにおすすめの専門サイト3選

物件探しの第一歩として、また相場観を養うために、ウェブサイトの活用は欠かせません。数ある不動産サイトの中でも、特に飲食店の物件探しに特化した専門サイトは、情報量や専門性の面で非常に頼りになります。ここでは、多くの開業者が利用している代表的な3つのサイトを、それぞれの特徴とともに紹介します。

これらのサイトを複数活用し、それぞれの強みを理解した上で、最終的には飲食店専門の不動産会社や自分の足で得た情報と組み合わせて判断することが、最適な物件を見つけるための王道と言えるでしょう。

(以下のサイト情報は、2024年5月時点の公式サイトの情報に基づき記述しています。)

| サイト名 | 運営会社 | 特徴(強み) | URL(参考) |

|---|---|---|---|

| ① 居抜き市場 | 株式会社シンクロ・フード | 飲食店.COMが運営。圧倒的な居抜き物件情報量と、詳細な設備情報が強み。 | inuki-ichiba.jp |

| ② ぶけなび | 株式会社アイ・コンセプト | 居抜き・スケルトン双方を扱う。専門コンサルタントによる手厚いサポートが特徴。 | bukenavi.jp |

| ③ 店舗そのままオークション | 株式会社M&Aオークション | 店舗の造作をオークション形式で売買するユニークなシステム。 | sonomama.jp |

① 居抜き市場

運営会社: 株式会社シンクロ・フード

(参照:株式会社シンクロ・フード 公式サイト)

「居抜き市場」は、飲食店向けの総合支援サービス「飲食店.COM」を運営する株式会社シンクロ・フードが提供する、居抜き物件に特化した情報サイトです。飲食業界での圧倒的な知名度とネットワークを背景に、豊富な物件情報を誇ります。

特徴と強み:

- 圧倒的な情報量: 日本最大級の飲食店向けサイトが母体であるため、掲載されている居抜き物件の数が非常に多いのが特徴です。全国の物件を網羅しており、希望エリアの物件を見つけやすいでしょう。

- 詳細な物件情報: 単なる広さや家賃だけでなく、厨房設備のリスト、ガスの種類・容量、電気容量、排気ダクトの状況といった、飲食店開業に不可欠なインフラ情報が詳細に記載されているケースが多いです。これにより、問い合わせ前の段階で、物件が自分の業態に適しているかをある程度判断できます。

- 新着物件のアラート機能: 希望のエリアや条件を登録しておくと、合致する新着物件が掲載された際にメールで通知してくれる機能があります。好条件の物件はすぐに埋まってしまうため、この機能を活用することでチャンスを逃しにくくなります。

- 開業ノウハウの提供: 物件情報だけでなく、サイト内で飲食店開業に関する様々なノウハウ記事を読むことができます。物件探しと並行して、開業知識を深めることができるのも魅力です。

こんな人におすすめ:

- 初期費用を抑えるため、居抜き物件に絞って探している人。

- まずは豊富な情報の中から、自分の希望条件に合う物件の相場観を掴みたい人。

- 設備の詳細情報を事前に確認し、効率的に物件探しを進めたい人。

② ぶけなび

運営会社: 株式会社アイ・コンセプト

(参照:株式会社アイ・コンセプト 公式サイト)

「ぶけなび」は、居抜き物件だけでなくスケルトン物件も幅広く扱う、店舗専門の不動産情報サイトです。サイトでの情報提供に加え、専門の店舗コンサルタントによる手厚いサポート体制が大きな特徴です。

特徴と強み:

- コンサルタントによるサポート: 会員登録をすると、店舗探しの専門家であるコンサルタントが担当につき、物件探しをサポートしてくれます。希望条件をヒアリングした上で、サイトには掲載されていない非公開物件を紹介してくれることもあります。初めての開業で不安が多い方にとっては、心強い味方となるでしょう。

- 多様な物件種別: 居抜き物件はもちろん、自由な店づくりが可能なスケルトン物件や、商業施設内のテナントなど、多様な種類の物件を扱っています。幅広い選択肢の中から、自分のコンセプトに最適な物件を検討できます。

- エリアや業態に特化した情報: 各コンサルタントが担当エリアや得意な業態を持っており、地域ごとの特性や業態別の注意点など、専門的なアドバイスを受けることができます。

こんな人におすすめ:

- 初めての飲食店開業で、専門家のアドバイスを受けながら物件探しを進めたい人。

- 居抜きかスケルトンかまだ決めかねており、両方の可能性を検討したい人。

- ウェブサイトに出ていない非公開物件の情報も得たい人。

③ 店舗そのままオークション

運営会社: 株式会社M&Aオークション

(参照:株式会社M&Aオークション 公式サイト)

「店舗そのままオークション」は、その名の通り、店舗の造作(内装・設備)をオークション形式で売買するという、非常にユニークな仕組みを提供しているプラットフォームです。退店を考えているオーナーと、新たに出店したいオーナーを直接マッチングさせます。

特徴と強み:

- オークション形式による価格決定: 出店希望者は、希望する物件(の造作)に対して入札を行います。競争相手がいなければ、最低落札価格で非常に安く造作を手に入れられる可能性があります。逆に、人気物件は価格が上がりますが、市場原理に基づいた公正な価格で取引が行われます。

- 退店者・出店者双方のメリット: 退店者は、通常なら費用をかけて解体するはずの造作を売却することで、原状回復費用を削減し、売却益を得ることができます。出店者は、オークションを通じて割安に居抜き物件を取得できるチャンスがあります。このWin-Winの仕組みが、多くのユーザーに支持されています。

- 詳細な現地調査レポート: サイトには、専門の調査員が作成した詳細なレポートが掲載されています。設備の状況や周辺環境などが客観的に評価されており、入札前の重要な判断材料となります。

こんな人におすすめ:

- できる限り初期費用を抑えたいと考えている人。

- オークションというプロセスを楽しみながら、掘り出し物の物件を見つけたい人。

- 公平性の高いシステムで物件を取得したいと考えている人。

これらのサイトは、それぞれに異なる強みを持っています。一つだけに絞るのではなく、複数のサイトに登録し、それぞれの特徴を活かしながら情報を収集することが、理想の物件にたどり着くための賢い戦略です。ウェブで得た情報を元に、最後は必ず自分の足で現地を確認し、五感で判断することを忘れないでください。あなたの居酒屋開業の成功を心から応援しています。