「いつかは自分のお店を持ちたい」という夢を抱きながらも、高額な初期費用や運転資金、そして失敗したときのリスクを考えると、なかなか一歩を踏み出せない。そんな悩みを抱える起業家や個人事業主にとって、新たな選択肢として注目を集めているのが「店舗シェア」です。

店舗シェアは、既存の店舗の空いている時間やスペースを借りて事業を行う新しいビジネスモデルです。この仕組みを活用すれば、ゼロから店舗を立ち上げるのに比べて、費用とリスクを劇的に抑えながら、自分のビジネスをスタートできます。

この記事では、店舗シェアの基本的な仕組みから、借りる側と貸す側双方のメリット・デメリット、具体的な始め方、さらには物件を探せるおすすめのサービスまで、網羅的に詳しく解説します。店舗シェアという選択肢が、あなたのビジネスの可能性をどう広げるのか、その全貌を明らかにしていきましょう。

目次

店舗シェアとは

店舗シェアとは、その名の通り「一つの店舗を複数の事業者で共有(シェア)する」働き方・経営の形態を指します。従来のように、一事業者が一つの物件を丸ごと借り上げて営業するのではなく、時間や空間を区切って複数の事業者が同じ場所を利用するのが最大の特徴です。

このシェアリングエコノミーの考え方を店舗運営に取り入れたモデルは、働き方の多様化やスモールビジネスの増加といった社会の変化を背景に、近年急速に広がりを見せています。店舗シェアは、共有の仕方によって主に「タイムシェア」と「スペースシェア」の2種類に大別されます。それぞれの特徴を理解することで、自身のビジネスモデルに合った活用法が見えてくるでしょう。

時間帯で場所を共有する「タイムシェア」

タイムシェアは、一つの店舗を、時間帯を区切って複数の事業者が利用する形態です。例えば、昼間はカフェとして営業している店舗が、夜の時間帯はバーとして別の事業者に貸し出されるケースが典型例です。

タイムシェアの仕組みと具体例

このモデルの根幹にあるのは、多くの店舗が抱える「アイドルタイム(非稼働時間)」の有効活用です。飲食店であればランチとディナーの間の時間帯、定休日、あるいは深夜から早朝にかけての営業時間外など、店舗が収益を生み出していない時間は意外に多く存在します。タイムシェアは、このアイドルタイムを「貸したい事業者」と、その時間帯に「借りたい事業者」をマッチングさせることで、双方にメリットをもたらします。

- 昼と夜での業態転換:

- (貸す側) 昼間営業のカフェオーナーAさん:夜間は店舗を閉めているが、家賃や光熱費は発生し続けている。

- (借りる側) 夜専門のバーを開きたいBさん:日中の時間は別の仕事をしており、夜だけ自分の店を持ちたい。

- → Aさんは夜間のアイドルタイムをBさんに貸し出すことで、新たな賃料収入を得られます。Bさんは、高額な初期費用をかけずに、夜間限定でバーを開業するという夢を実現できます。お客様から見れば、昼は落ち着いたカフェ、夜は賑やかなバーとして、同じ場所が全く異なる顔を持つことになります。これは「間借り営業」や「ゴーストレストラン(デリバリー専門)」の拠点としても活用されます。特に「間借りカレー」は、このタイムシェアモデルの代表的な成功事例として広く知られています。

- 平日と週末での利用者交代:

- (貸す側) 平日にビジネスパーソン向けのコワーキングスペースを運営するC社:週末は利用者が少なく、スペースが空きがち。

- (借りる側) 週末に趣味の教室(例:フラワーアレンジメント、プログラミング教室)を開きたいDさん:毎週物件を探すのは手間がかかる。

- → C社は週末の空きスペースをDさんに定期的に貸し出すことで、稼働率を向上させます。Dさんは、安定した活動場所を確保でき、生徒の募集や運営に集中できます。

タイムシェアが向いている業種

タイムシェアは、営業時間が明確に区切られている業種や、特定の時間帯に特化してサービスを提供したい場合に特に有効です。

- 飲食店: カフェ、カレー店、ラーメン店、バー、居酒屋など

- 教室・スクール: 料理教室、語学スクール、学習塾、ヨガスタジオなど

- その他: イベントスペース、撮影スタジオなど

タイムシェアのポイントは、既存の店舗設備をそのまま活用できる点にあります。 厨房設備や客席、トイレといったインフラがすでに整っているため、借りる側は最小限の投資で事業をスタートできるのです。

スペースを区切って共有する「スペースシェア」

スペースシェアは、一つの店舗内の空間を区切って、複数の事業者が同時に営業する形態です。間仕切りや棚などでゾーニングを行い、それぞれの事業者が独立したスペースでビジネスを展開します。

スペースシェアの仕組みと具体例

このモデルは、比較的広い店舗や、デッドスペース(有効活用できていない空間)が生まれやすい業態でよく見られます。一つの店舗内に多様なサービスが存在することで、お客様にとっては一度の来店で複数の楽しみ方ができるという付加価値が生まれます。

- 店舗内の一角を貸し出す:

- (貸す側) 書店を経営するEさん:店舗の奥のスペースがお客様の動線から外れており、有効活用できていない。

- (借りる側) ハンドメイドのアクセサリーを販売したいFさん:路面店を構えるほどの資金はないが、作品を直接見てもらえる場が欲しい。

- → EさんはデッドスペースをFさんに貸し出すことで賃料収入を得ると同時に、書店に新たな魅力を加えます。Fさんは、書店の集客力を活かしながら、低コストで自分の商品を販売できます。本を探しに来たお客様が、素敵なアクセサリーに出会うといった相乗効果が期待できます。

- 複合型施設の運営:

- 美容室の一角にネイルサロンやアイラッシュサロンを併設する。

- カフェの中に、雑貨やアパレルを販売するコーナーを設ける。

- 広い倉庫のような物件を複数のアーティストがアトリエ兼ギャラリーとしてシェアする。

スペースシェアが向いている業種

スペースシェアは、比較的小規模なスペースで完結するビジネスや、他の業種との親和性が高いビジネスに向いています。

- 物販: 雑貨、アクセサリー、アパレル、古着など

- サロン: ネイルサロン、エステサロン、マッサージ、占いなど

- その他: ギャラリー、修理・リペアショップなど

スペースシェアの魅力は、異業種間のコラボレーションによる新たな価値創造にあります。 例えば、美容室で髪を切ったお客様が、そのまま隣のネイルサロンで施術を受けるといった「ついで買い」や「クロスセル」が自然に発生しやすくなります。貸す側も借りる側も、お互いの顧客を共有し、ビジネスを成長させるパートナーとなり得るのです。

レンタルスペースやポップアップストアとの違い

店舗シェアと似たコンセプトとして「レンタルスペース」や「ポップアップストア」があります。これらは混同されがちですが、目的や契約形態に明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解し、自分の目的に合った形態を選ぶことが重要です。

| 項目 | 店舗シェア | レンタルスペース | ポップアップストア |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 継続的な事業運営、独立開業の足がかり | 単発的な利用(会議、パーティー、撮影など) | 期間限定の販売・プロモーション |

| 利用期間 | 中〜長期間(数ヶ月〜数年単位) | 短時間〜短期間(数時間〜数日単位) | 短〜中期間(数日〜数ヶ月単位) |

| 契約形態 | 業務委託契約、転貸借契約など | 利用規約に基づく時間貸し契約 | 短期賃貸借契約、催事出店契約など |

| 関係性 | 貸主と借主がパートナーとして協力関係を築くことが多い | 利用者はあくまでお客様という位置づけ | 商業施設のテナントとして出店する関係に近い |

| 費用 | 月額固定の賃料が一般的 | 時間単位・日単位での利用料 | 売上歩合(マージン)や固定賃料 |

| 提供されるもの | 営業場所、既存設備、場合によっては運営ノウハウ | 場所と基本的な設備 | 催事スペース、商業施設の集客力 |

レンタルスペースとの違い

レンタルスペースは、会議、セミナー、パーティー、撮影など、非事業的な目的や単発のイベントでの利用が主です。時間単位で手軽に借りられますが、継続的な事業運営の拠点とするには安定性に欠け、コストも割高になる可能性があります。一方で、店舗シェアは継続的な事業運営を前提としており、月単位での契約が一般的です。

ポップアップストアとの違い

ポップアップストアは、新商品のプロモーションやブランド認知度向上を目的とした、期間限定の出店形態です。商業施設の一角や路面の空き店舗などを数日から数ヶ月単位で借りて、集中的に販売やPR活動を行います。話題性を生みやすい反面、あくまで一時的な活動であり、継続的な事業基盤にはなりにくい側面があります。

結論として、店舗シェアは「低リスクで自分の事業を継続的に運営したい」と考える人にとって最適な選択肢と言えます。 それは単なる場所借りに留まらず、貸主とのパートナーシップを通じて、ビジネスを成長させていくための土台となるからです。

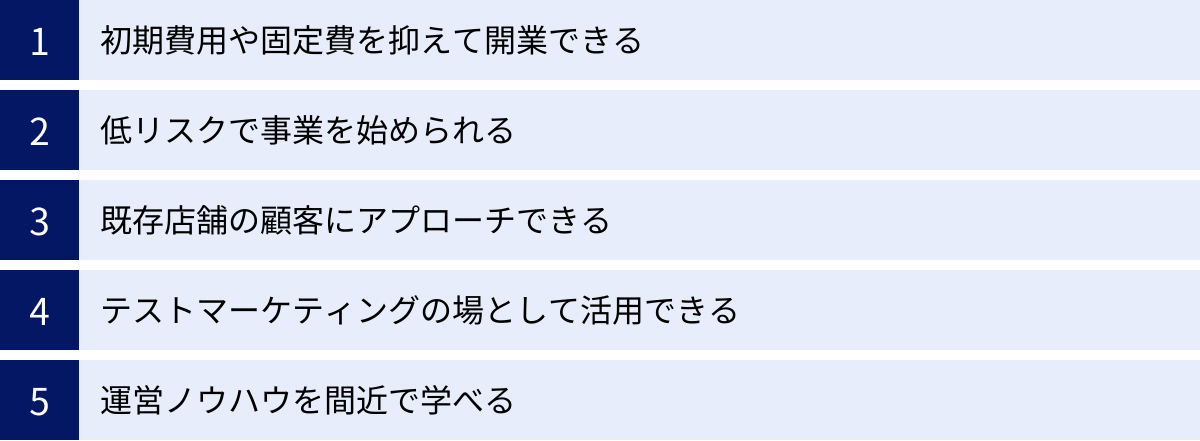

店舗シェアのメリット【借りる側】

店舗シェアを利用することは、これからビジネスを始めようとする起業家にとって、計り知れないほどの恩恵をもたらします。従来型の開業モデルが持つ高いハードルを乗り越え、夢の実現を力強く後押ししてくれるでしょう。ここでは、借りる側が享受できる5つの大きなメリットを具体的に解説します。

初期費用や固定費を抑えて開業できる

店舗シェア最大のメリットは、何と言っても開業にかかるコストを劇的に削減できることです。 通常、飲食店やサロンなどを新規で開業する場合、莫大な初期費用が必要となります。

- 物件取得費: 保証金(敷金)、礼金、仲介手数料など。都心部では家賃の10ヶ月分以上かかることも珍しくありません。

- 内装工事費: デザイン設計から施工まで、業種やコンセプトによっては数百万円から1,000万円を超える投資が必要です。

- 設備購入費: 厨房機器、空調設備、レジシステム、テーブルや椅子などの什器備品をすべて揃えるには、多額の資金が求められます。

これらの費用は、事業が軌道に乗る前の段階で大きな負担となり、多くの起業家が開業を断念する原因にもなっています。

しかし、店舗シェアを利用すれば、これらの費用の大半を回避できます。なぜなら、すでに営業している店舗のインフラをそのまま利用できるからです。

- 保証金や礼金は不要、あるいは非常に少額で済むケースがほとんどです。

- 内装工事は原則として不要です。既存の空間を活かして営業を開始します。

- 厨房設備や客席、空調、トイレといった基本的な設備は、貸主のものを共同で利用できます。

これにより、本来であれば数百万〜数千万円かかる初期投資を、数十万円程度にまで圧縮することも可能になります。浮いた資金は、原材料の仕入れ、広告宣伝費、当面の運転資金など、事業を直接成長させるための投資に回すことができます。さらに、月々の固定費である家賃も、一つの物件を丸ごと借りる場合に比べて低く抑えられるため、損益分岐点が下がり、経営の安定化に繋がります。

低リスクで事業を始められる

開業には常にリスクが伴います。「思ったように顧客が集まらなかった」「急な事情で事業を続けられなくなった」といった事態は誰にでも起こり得ます。従来型の開業では、一度多額の投資をしてしまうと、撤退する際のダメージも甚大です。

- 高額な違約金: 賃貸契約の途中解約には、数ヶ月分の家賃に相当する違約金が発生することがあります。

- 原状回復義務: 店舗を借りる前の状態に戻すための工事費が必要です。内装に凝れば凝るほど、この費用は高額になります。

- 借入金の返済: 開業資金を融資で賄っていた場合、事業が失敗しても返済義務は残ります。

これらの撤退リスクは、起業家の心理的なプレッシャーとなり、大胆な挑戦を躊躇させる要因となります。

一方で、店舗シェアは「お試し感覚」で事業を始められる手軽さがあり、撤退時のリスクも最小限に抑えられます。

- 契約期間が比較的短く、更新の柔軟性も高いため、事業の状況に合わせて継続・終了の判断がしやすいです。

- 大掛かりな内装工事を行わないため、原状回復の負担はほとんどありません。清掃や軽微な修繕で済む場合がほとんどです。

- 初期投資が少ないため、自己資金の範囲内で始められれば、借金を背負うリスクも回避できます。

この「低リスク」という特徴は、特に初めて事業を行う人にとって、かけがえのないセーフティネットとなります。万が一うまくいかなくても、大きな損失を被ることなく再挑戦できる。この安心感が、チャレンジへの第一歩を力強く後押ししてくれるのです。

既存店舗の顧客にアプローチできる

新規開業者が直面する最も大きな壁の一つが「集客」です。どんなに素晴らしい商品やサービスを用意しても、その存在が知られなければビジネスは成り立ちません。ゼロから顧客を開拓するには、多大な時間と労力、そして広告宣伝費が必要です。

店舗シェアを利用すると、この集客のハードルを大きく下げることができます。なぜなら、貸主である既存店舗がすでに抱えている顧客層に、自然な形で認知してもらえるからです。

例えば、人気のカフェで間借りカレー店を開いたとします。

- いつものようにコーヒーを飲みに来た常連客が、カレーの良い香りに気づき、「今度ランチに来てみよう」と思ってくれるかもしれません。

- カフェのSNSアカウントで「夜は〇〇というカレー屋さんが営業しています!」と紹介してもらえれば、一気に多くの潜在顧客にリーチできます。

- カフェのオーナーが、来店客に「夜は美味しいカレーが食べられますよ」と一言添えてくれるだけで、その信頼性から興味を持つ人は増えるでしょう。

これは、単なる場所借りのメリットを超えた、「他人のふんどしで相撲を取る」ことができる強力なアドバンテージです。貸主の店舗が長年かけて築き上げてきた信頼やブランドイメージ、そして顧客との関係性を、自分のビジネスの追い風として活用できるのです。特に、貸主と借り手の業種に親和性がある場合、この相乗効果は絶大なものになります。

テストマーケティングの場として活用できる

「この新商品は本当に売れるだろうか?」「この立地や客層は、自分のビジネスに合っているだろうか?」といった疑問は、事業を始める前に誰もが抱く不安です。本格的な店舗を構えてから「失敗だった」と気づいても、方向転換は容易ではありません。

店舗シェアは、このような事業の不確実性を検証するための、理想的なテストマーケティングの場として機能します。 低コストかつ短期間で出店できるため、本格展開の前に様々な仮説を検証できます。

- 商品・サービスの検証: 開発した新メニューや新商品を実際に提供し、顧客の反応(注文数、リピート率、感想など)を直接確かめることができます。得られたフィードバックを元に、本格展開までに改善を重ねることが可能です。

- 価格設定の検証: 同じ商品でも、場所や客層によって適正な価格は異なります。いくつかの価格帯を試しながら、顧客が最も価値を感じ、かつ収益を最大化できる価格設定を見極めることができます。

- 立地・ターゲット層の検証: 「オフィス街と住宅街、どちらが自分のターゲットに響くか」「若者向けとファミリー層向け、どちらに可能性があるか」など、異なる特徴を持つ複数の店舗で短期間ずつ出店してみることで、最適な市場を見つけ出すことができます。

このように、店舗シェアを活用して入念なテストマーケティングを行うことで、データに基づいた意思決定が可能になり、本格的な事業展開の成功確率を格段に高めることができます。

運営ノウハウを間近で学べる

本を読んだりセミナーに参加したりして知識を学ぶことはできても、実際の店舗運営には、現場でしか得られない生きたノウハウが数多く存在します。接客のコツ、効率的な仕入れや在庫管理の方法、クレーム対応、常連客との関係づくりなど、教科書には載っていない実践的なスキルは、経験を通じてしか身につきません。

店舗シェアは、成功している店舗オーナーの仕事を間近で見ながら、その運営ノウハウを直接学べる絶好の機会を提供してくれます。

- オーナーの顧客への声のかけ方や、スムーズなオペレーションを観察することで、自分の接客や業務プロセスの改善に繋がります。

- 仕入れ先の情報や、原価管理のテクニックについてアドバイスをもらえることもあります。

- トラブルが発生した際に、経験豊富なオーナーがどのように対処するかを学ぶことは、何物にも代えがたい経験となります。

多くの場合、貸主のオーナーは、これから独立を目指す借り手に対して、応援したいという気持ちを持っています。良好な関係を築くことができれば、単なる大家と店子という関係を超えて、ビジネスの師弟やメンターのような存在になってくれる可能性も秘めています。これは、将来的に完全な独立を目指す人にとって、お金では買えない貴重な財産となるでしょう。

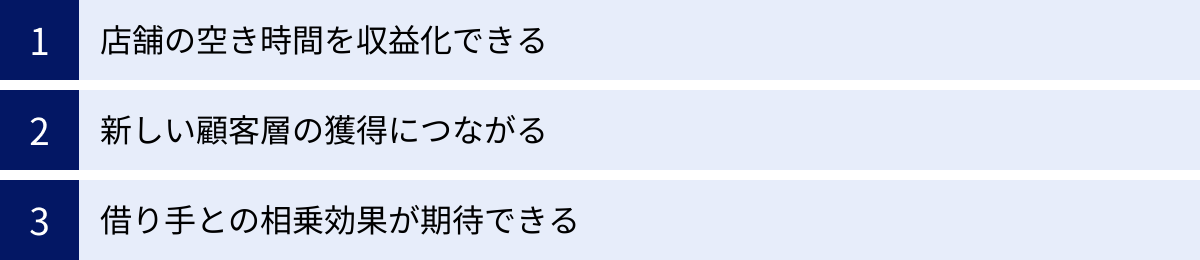

店舗シェアのメリット【貸す側】

店舗シェアは、借りる側だけでなく、場所を提供する貸す側にも多くのメリットをもたらします。店舗の空き時間や遊休スペースは、経営者にとって見過ごせない機会損失です。これを収益源に変え、さらにはビジネスの成長に繋げるための有効な戦略として、店舗シェアの活用を検討する価値は十分にあります。

店舗の空き時間を収益化できる

多くの店舗経営者が抱える課題の一つに、「アイドルタイム(非稼働時間)」の存在があります。店舗を運営しているだけで、営業時間外であっても家賃や減価償却費といった固定費は常に発生し続けます。この収益を生まない時間をいかに有効活用するかは、収益性を高める上で重要なテーマです。

店舗シェアは、このアイドルタイムを直接的な収益に変える最も効果的な手段の一つです。

- 営業時間外の活用: 例えば、ランチ営業のみのレストランが、夜間の時間帯をバーや居酒屋として貸し出す。カフェが、営業終了後の深夜から早朝にかけて、デリバリー専門のゴーストレストランの拠点として貸し出す。これにより、本来であれば収益ゼロだった時間に、安定した賃料収入を得ることができます。

- 定休日の活用: 週に1日または2日の定休日を、別の事業者に丸ごと貸し出すことも可能です。例えば、月曜日が定休日の美容室が、その日だけネイリストやフリーランスの美容師に場所を提供する。これにより、店舗の稼働率を100%に近づけることができます。

- ピークタイム以外の活用: ランチとディナーの間の中休み時間(15時〜17時など)を、少人数向けの料理教室やワークショップの場として提供することも考えられます。

これらの賃料収入は、既存事業の売上に上乗せされるため、経営の安定化に大きく貢献します。 特に、売上が天候や季節によって変動しやすい業種にとっては、毎月決まった額が入ってくる固定収入は、精神的な安定にも繋がるでしょう。家賃の一部をシェア相手からの賃料で賄うことができれば、実質的な固定費削減となり、利益率の改善に直結します。これは、厳しい競争環境を生き抜くための強力な武器となり得ます。

新しい顧客層の獲得につながる

自店の努力だけではアプローチが難しかった、新しい顧客層と出会える可能性があることも、店舗シェアの大きな魅力です。通常、店舗の顧客層は、その店のコンセプトや立地、価格帯などによってある程度固定化されていきます。ビジネスをさらに成長させるためには、この既存の枠を超えて、新たなファンを獲得していく必要があります。

店舗シェアは、そのための有効な起爆剤となり得ます。借り手の事業が持つ独自の顧客層が、自店を訪れるきっかけを生み出してくれるのです。

- 異業種コラボによる新規顧客の流入: 例えば、落ち着いた雰囲気のブックカフェが、週末に若者に人気のハンドメイド作家にスペースを貸したとします。その作家のファンである若い世代が、イベントを目的に初めてブックカフェを訪れるかもしれません。そして、店の居心地の良さを知り、「今度は平日にゆっくり本を読みに来よう」と、新たな常連客になってくれる可能性があります。

- 借り手の集客力が自店のPRに: 借り手は自身のビジネスを成功させるために、SNSや口コミなどで積極的に集客活動を行います。その際、「〇〇(貸主の店名)という素敵なカフェで、ポップアップストアを開きます!」といった形で、自店の名前も一緒に宣伝してくれることになります。これは、費用をかけずに自店の認知度を高める絶好の機会です。

このように、店舗シェアは単なる場所貸しに留まらず、異なるコミュニティ同士が交差するプラットフォームとして機能します。 これまで接点のなかった人々が店を訪れることで、新たな化学反応が生まれ、ビジネスの可能性が大きく広がっていくのです。

借り手との相乗効果が期待できる

店舗シェアを成功させる鍵は、借り手を単なる「間借り人」としてではなく、「ビジネスパートナー」として捉えることにあります。良好な関係を築き、お互いの強みを活かすことができれば、1+1が2以上になるような大きな相乗効果(シナジー)を生み出すことが可能です。

- 共同イベントの開催: 例えば、夜間に間借りしているバーと、昼間に営業しているカフェが共同で、コーヒーカクテルを楽しむイベントを企画する。日中のカフェの常連客も、夜のバーの常連客も楽しめるようなイベントは、双方の顧客満足度を高め、新たな交流を生み出します。

- 相互送客の仕組みづくり: カフェのレジ横にバーのショップカードを置いたり、バーの会計時にカフェの割引券を渡したりといった、積極的な相互送客が可能です。「カフェの利用者はバーのチャージ無料」「バーの利用者は次回のコーヒー100円引き」などの特典を用意すれば、顧客の回遊を促し、双方の売上アップに貢献できます。

- ノウハウの共有と新たなアイデアの創出: 借り手は、貸主とは異なる視点やスキルを持っていることが多くあります。例えば、SNSでの発信が得意な若い借り手から、効果的なプロモーション方法を学ぶことができるかもしれません。逆に、貸主は長年の経営で培った経験を借り手に伝えることで、感謝され、より強固な信頼関係を築けます。お互いに意見交換をする中で、新しいメニューのアイデアや、サービスの改善点が見つかることもあります。

このように、店舗シェアは、経営資源(場所、顧客、ノウハウ)を共有し、お互いを高め合うパートナーシップを築く機会を提供します。 閉鎖的になりがちな個人経営の店舗にとって、外部からの新しい風を取り入れ、ビジネスを活性化させるための非常に有効な戦略と言えるでしょう。

店舗シェアのデメリットと注意点【借りる側】

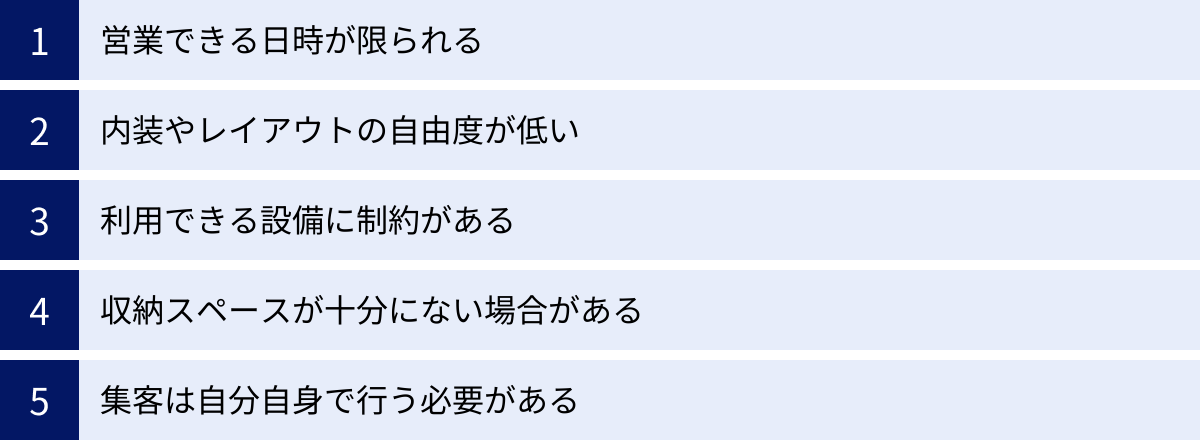

店舗シェアは低リスクで事業を始められる魅力的な選択肢ですが、その手軽さの裏には、借りる側として理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、潜在的な制約やリスクを事前に把握し、対策を講じることが成功への鍵となります。

営業できる日時が限られる

店舗シェアにおける最大の制約は、営業の自由度が低いことです。 特に時間帯を区切って場所を共有する「タイムシェア」の場合、自分の都合だけで営業日時を決めることはできません。

- 貸主の営業時間が優先される: 昼のカフェが夜にバーを貸し出す場合、カフェの営業が長引けば、バーの開店準備が遅れてしまいます。また、カフェ側が臨時休業や貸切営業を行う日は、バーも営業できなくなる可能性があります。

- 機会損失の発生: 「今日は天気が良いから、夜まで営業時間を延長したい」「急な団体予約が入った」といったビジネスチャンスが生まれても、契約で定められた時間になると店を明け渡さなければなりません。これにより、本来得られたはずの売上を逃してしまう(機会損失)リスクが常に伴います。

- 準備・片付け時間の制約: 営業時間の前後に必要な準備や片付けの時間も、契約の範囲内で行う必要があります。思った以上に準備に時間がかかって営業開始が遅れたり、片付けが終わらずに次の事業者に迷惑をかけたりといったトラブルも起こりがちです。

このデメリットを克服するためには、契約時に営業可能時間を厳密に確認し、準備・片付けを含めた余裕のある時間設定で合意することが不可欠です。 また、貸主の都合で営業できなくなった場合の補償などについても、事前に取り決めておくと安心です。

内装やレイアウトの自由度が低い

自分の店を持つなら、内装やインテリアにこだわって、独自のブランドイメージを表現したいと考えるのは自然なことです。しかし、店舗シェアでは、この点においても大きな制約を受けます。

- 大規模な改装は不可能: 壁紙の変更、間取りの改変、造作家具の設置といった、原状回復が難しい大規模な工事は基本的に認められません。あくまで「借り物の空間」であるという認識が必要です。

- 什器の配置に制限: テーブルや椅子、棚などの什器は、貸主と共有で使うことがほとんどです。そのため、自分の好きなようにレイアウトを変更したり、持ち込んだ家具を自由に配置したりすることが難しい場合があります。

- ブランドの世界観を表現しにくい: 既存の店舗の雰囲気やデザインが、自分のビジネスのコンセプトと合わない場合、ブランドイメージの構築に苦労することがあります。例えば、ナチュラルテイストのカフェで、モダンでスタイリッシュな商品を販売しようとしても、空間とのミスマッチが起きてしまう可能性があります。

対策としては、持ち運び可能な什器(ポータブルな棚、看板、タペストリーなど)や、照明、小物などを効果的に活用して、限られたスペースの中で自分らしさを演出する工夫が求められます。また、物件探しの段階で、自分のブランドイメージと親和性の高い内装の店舗を慎重に選ぶことが非常に重要になります。

利用できる設備に制約がある

店舗シェアでは、厨房設備や音響機器、空調などを共有できるのがメリットですが、一方で「使いたい設備が使えない」「性能が不十分」といった問題に直面することもあります。

- 専門的な設備の不足: 例えば、本格的なイタリアンを提供したいシェフが間借りした先の厨房に、パスタを茹でるための大容量の寸胴や、ピザを焼くための高温オーブンがない、といったケースが考えられます。

- 設備の容量や性能の問題: 小規模なカフェの厨房設備では、大量の仕込みが必要な業態には対応できない場合があります。また、古い空調設備では、夏場のピーク時に客席を快適な温度に保てないかもしれません。

- 設備の持ち込みに関するルール: 追加で専門的な機材を持ち込みたい場合でも、電源容量の問題や、消防法の規制、貸主の許可など、クリアすべきハードルがいくつか存在します。持ち込みが一切禁止されているケースも少なくありません。

この問題を避けるためには、契約前の内見時に、利用したい設備が揃っているか、その仕様や状態(年式、メンテナンス状況など)を徹底的にチェックする必要があります。特に飲食店の場合は、コンロの口数、シンクの数、冷蔵・冷凍庫の容量、排気ダクトの性能などは、事業計画の根幹に関わる重要なポイントです。必要な設備が不足している場合は、貸主に追加で設置してもらえるか交渉したり、それが難しい場合は別の物件を探したりする判断が求められます。

収納スペースが十分にない場合がある

店舗運営には、食材や商品在庫、調理器具、販促物、私物など、多くの物を保管するスペースが必要です。しかし、店舗シェアでは、この収納スペース(バックヤード)が十分に確保されていないことが多く、これが日々のオペレーションにおいて大きなストレスとなることがあります。

- 共有スペースのルール: バックヤードや倉庫が共有の場合、置ける物の量や種類に厳しい制限が設けられていることがほとんどです。他の事業者の荷物と混在しないよう、明確に区画を分ける必要があります。

- 毎回の搬入・搬出の手間: 十分な収納スペースがない場合、営業のたびに車などを使って大量の荷物を搬入し、終了後にはすべて搬出しなければなりません。これは相当な時間と労力を要し、長期的には事業継続の障壁になり得ます。

- セキュリティの問題: 貴重な在庫や機材を店舗に置いておくことができず、常に自分で管理しなければならない場合、盗難や紛失のリスクも伴います。

対策としては、契約時に自分専用で使える収納スペースがどの程度あるかを確認することが第一です。もし店舗内に十分なスペースがない場合は、近隣のトランクルームを借りるなどの代替案も検討する必要がありますが、その分の追加コストも事業計画に織り込んでおく必要があります。

集客は自分自身で行う必要がある

「既存店舗の顧客にアプローチできる」というメリットは確かにありますが、それに過度に依存するのは危険です。貸主の集客力はあくまで「追い風」であり、自分のビジネスを成り立たせるための集客活動は、最終的には自分自身の責任で行う必要があります。

- 貸主の協力度合いは未知数: 貸主が積極的にSNSで紹介してくれたり、顧客に口頭で宣伝してくれたりするかどうかは、その人の人柄や考え方次第です。契約書に宣伝協力が明記されているケースは稀であり、過度な期待は禁物です。

- ターゲット層のミスマッチ: 貸主の店の顧客層と、自分のビジネスのターゲット層が必ずしも一致するとは限りません。例えば、高齢者の多い地域の定食屋で、若者向けのタピオカドリンク店を間借りしても、期待したほどの相乗効果は得られないかもしれません。

- 「待ち」の姿勢では成功しない: ただ店を開けているだけで、貸主の客が流れてくるのを待っているだけでは、事業はすぐに立ち行かなくなります。

成功するためには、店舗シェアという形態であっても、独立した一つの事業者として、主体的に集客戦略を立て、実行していく強い意志が求められます。SNSでの情報発信、チラシのポスティング、近隣店舗への挨拶回り、独自のイベント企画など、やれることは無限にあります。貸主の集客力は「ボーナス」程度に考え、自力でファンを掴みに行く努力を怠らないことが、店舗シェアを成功させる上で最も重要な心構えと言えるでしょう。

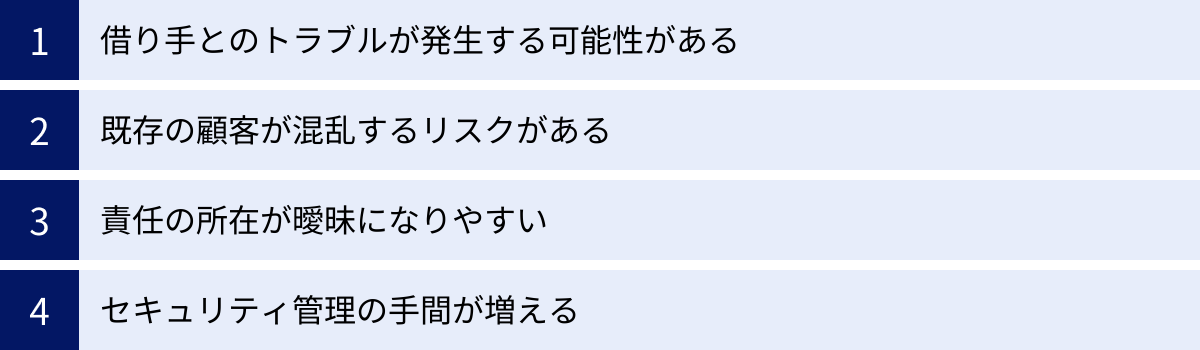

店舗シェアのデメリットと注意点【貸す側】

店舗シェアは遊休資産を収益化できる魅力的な手法ですが、貸す側にとってもリスクや負担が伴います。安易に始めると、予期せぬトラブルに巻き込まれ、本業に支障をきたす可能性もあります。ここでは、貸す側が直面しうるデメリットと、それを回避するための注意点を解説します。

借り手とのトラブルが発生する可能性がある

他人と一つの空間を共有する以上、価値観の違いやコミュニケーション不足から、様々なトラブルが発生するリスクは避けられません。これらのトラブルは、金銭的な損失だけでなく、精神的なストレスの原因にもなり得ます。

- 金銭トラブル: 賃料の支払いが遅れる、滞納するといった問題が最も代表的です。また、光熱費の負担割合を巡って意見が対立したり、共有の消耗品を使いすぎてしまったりといった細かい揉め事も起こりがちです。

- 清掃・衛生管理に関するトラブル: 「使用後の清掃が不十分で、翌朝の営業準備に支障が出た」「厨房の使い方が雑で、衛生状態が悪化した」といった問題は、特に飲食店で頻発します。衛生管理の意識が低い借り手は、食中毒などの重大な事故を引き起こすリスクにも繋がります。

- 騒音・匂いに関するトラブル: 夜間に営業するバーの音楽や客の声が近隣住民からのクレームに繋がったり、匂いの強い料理(カレーやニンニク料理など)の残り香が、翌日の自店の営業に影響を与えたりするケースもあります。

- 人間関係のトラブル: 最も厄介なのが、性格の不一致やコミュニケーションスタイルの違いによる人間関係の悪化です。一度こじれてしまうと、日々の業務連絡すら円滑に行えなくなり、店舗全体の雰囲気が悪くなってしまいます。

これらのトラブルを未然に防ぐためには、契約書に利用ルールをできる限り詳細に明記し、双方で納得した上で署名・捺印することが絶対条件です。清掃の範囲と基準、ゴミ出しのルール、光熱費の精算方法、禁止事項などを具体的に定め、お互いの「当たり前」の認識をすり合わせておく必要があります。

既存の顧客が混乱するリスクがある

貸す側にとって最も大切な資産は、長年かけて築き上げてきた常連客との信頼関係です。店舗シェアの導入が、この大切な顧客に混乱や不信感を与えてしまうリスクがあることを認識しておく必要があります。

- 「いつもの店」が変わってしまう戸惑い: 何も知らずに来店した常連客が、「店休日のはずなのに営業している」「知らない店員が立っている」「店の雰囲気がいつもと違う」といった状況に遭遇すると、混乱や不安を感じさせてしまう可能性があります。

- サービスの質の低下への懸念: 「間貸しを始めたことで、オーナーの目が本業に行き届かなくなり、サービスの質が落ちるのではないか」と心配する顧客もいるかもしれません。

- ブランドイメージの毀損: もし借り手の接客態度が悪かったり、提供する商品の質が低かったりした場合、そのネガティブな評判が、貸主である自店のブランドイメージまで傷つけてしまう恐れがあります。「あの店は、変な店に場所を貸している」というレッテルを貼られかねません。

このようなリスクを回避するためには、顧客に対する丁寧な事前告知と説明が不可欠です。

- 店内のポップや貼り紙、SNS、DMなどで、店舗シェアを始める旨と、その理由(例:「〇〇さんの夢を応援するため」)、借り手の事業内容などを事前に詳しく知らせます。

- 「私たちのカフェはこれまで通り営業しますので、ご安心ください」といったメッセージを添え、既存のサービス品質は維持されることを明確に伝えることが重要です。

そして何よりも、信頼できる誠実な人柄の借り手を選ぶことが、自店のブランドを守る最大の防御策となります。

責任の所在が曖昧になりやすい

一つの店舗で複数の事業者が活動することで、万が一問題が発生した際に、「誰の責任か」という所在が曖昧になりやすいという大きな問題を抱えています。この責任分担が不明確なままだと、いざという時に大きなトラブルに発展します。

- 食中毒や異物混入: 飲食店の場合、最も懸念されるのが食中毒です。もし食中毒が発生した場合、原因が貸主の衛生管理にあるのか、借り手の調理過程にあるのかを特定するのは非常に困難です。

- 設備の故障・破損: 共有で使っている冷蔵庫や空調が故障した場合、その原因が経年劣化なのか、一方の事業者の過失によるものなのか判断がつきにくく、修理費用の負担を巡って争いになる可能性があります。

- 火災や水漏れ: 火の不始末による火災や、水道の閉め忘れによる水漏れなどが発生した場合の損害賠償責任は、非常に大きな問題となります。

- 顧客とのトラブル: 借り手の営業中にお客様が怪我をしたり、クレームが発生したりした場合、店舗の管理者として貸主が対応を求められるケースも考えられます。

こうした事態に備え、契約書の中で、想定されるあらゆるリスクシナリオに対する責任の所在と対応フローを明確に定めておく必要があります。さらに、後述するように、お互いが適切な賠償責任保険に加入していることを契約の条件とすることが、お互いを守るために極めて重要です。

セキュリティ管理の手間が増える

店舗に複数の人間が出入りするようになると、セキュリティ管理の複雑さと手間が増大します。これまで自分(と自店のスタッフ)だけが管理していれば良かったものが、性善説だけでは成り立たなくなります。

- 鍵の管理: 物理的な鍵を複数人に渡すことによる紛失や不正コピーのリスク、返却を巡るトラブルなどが考えられます。スマートロックなどを導入すれば利便性は向上しますが、導入コストがかかります。

- 現金・貴重品の管理: レジ内の現金や、PC、売上金などの管理はより厳重に行う必要があります。共有の金庫を設置するのか、各自が持ち帰るのかなど、ルールを明確にしなければなりません。

- 食材・在庫の管理: 共有の冷蔵庫や倉庫に保管している食材や商品が、誤って使われたり、紛失したりするリスクも考慮しなければなりません。お互いの在庫を明確に区別し、アクセスを制限するなどの工夫が必要です。

- 情報セキュリティ: 顧客情報や売上データなど、店舗が保有するデジタル情報の管理にも注意が必要です。共有PCの利用ルールや、Wi-Fiネットワークのセキュリティ設定などを徹底しないと、情報漏洩のリスクが高まります。

対策としては、防犯カメラの設置や、入退室管理システムの導入などが有効ですが、これらもコストがかかります。まずは、セキュリティに関するルール(例:「退店時は必ず施錠を確認し、連絡ノートに記入する」など)を定め、それを遵守してもらうことが基本となります。信頼できる相手を選ぶことが大前提ですが、万が一の事態を想定した仕組みづくりも同時に進める必要があります。

店舗シェアが向いている人や業種

店舗シェアは、誰もが活用できる万能なソリューションではありません。その特性を最大限に活かせる人と業種が存在します。自分が店舗シェアという働き方、経営スタイルに合っているのか、また、自分のビジネスは店舗シェアに適しているのかを見極めることが、成功への第一歩となります。

店舗シェアでの出店が向いている人

店舗シェアは、特に以下のような目標や状況を持つ人々にとって、非常に有効な選択肢となります。

- 初めて独立開業する人

「いつかは自分の店を」という夢はあるものの、何から手をつけて良いかわからない、失敗が怖いと感じている人にとって、店舗シェアは理想的なスタート地点です。前述の通り、初期費用とリスクを大幅に抑えられるため、事業経験が少ない人でも安心して挑戦できます。また、成功している店舗オーナーの側で働くことで、実践的な経営ノウハウを吸収できる「修行の場」としても最適です。 - 副業・スモールスタートで事業を始めたい人

本業の収入を確保しながら、週末や夜間の時間を使って自分のビジネスを試してみたいと考えている人にも店舗シェアは向いています。「週末だけ開くカレー屋さん」「仕事終わりの時間だけ営業するバー」といった形で、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。フルタイムでコミットする前に、自分の事業の将来性や、そもそも自分が商売に向いているのかどうかを見極めることができます。 - テストマーケティングをしたい人・企業

すでに事業を運営している個人事業主や企業が、新商品や新業態の市場反応を確かめたい場合にも、店舗シェアは絶好のテストの場となります。本格的な店舗展開の前に、特定のエリアやターゲット層に絞って期間限定で出店し、リアルな顧客データを収集できます。複数の場所でテストを行うことで、最適な出店戦略を練るための貴重なインサイトを得られます。 - 多店舗展開を目指す前の足がかりとしたい人

一つの店舗が軌道に乗り、次のステップとして多店舗展開を考えている経営者にとっても、店舗シェアは有効です。いきなり高額な投資をして2号店を出すのではなく、まずは店舗シェアの形で異なるエリアに出店し、その地域の需要や運営の感触を掴むことができます。これにより、出店リスクを最小化し、より確実な成長戦略を描くことが可能になります。 - 特定のスキルや専門知識を持つフリーランス

ネイリスト、エステティシャン、マッサージ師、占い師、料理研究家など、店舗という「ハコ」がなくてもサービスを提供できるスキルを持つフリーランスにとって、店舗シェアは活動の幅を広げる大きなチャンスです。お客様の自宅に出張するスタイルに加えて、固定の営業拠点を持つことで、顧客からの信頼性を高め、新規顧客を獲得しやすくなります。

店舗シェアで人気の業種

店舗シェアの仕組みと親和性が高く、実際に多くの成功事例が生まれている人気の業種があります。これらの業種に共通するのは、「省スペースで運営可能」「既存の設備を有効活用できる」「他の業種との相乗効果が生まれやすい」といった特徴です。

| 業種カテゴリ | 具体的な業種例 | 店舗シェアとの親和性 |

|---|---|---|

| 飲食店 | 間借りカレー、ラーメン、カフェ、バー、ゴーストレストラン(デリバリー専門店) | 既存の厨房設備をフル活用できるため、初期投資を大幅に削減可能。特にアイドルタイムの活用(昼/夜、平日/週末)に適している。 |

| サロン・美容 | ネイルサロン、エステサロン、マッサージ、リラクゼーション、アイラッシュサロン、フリーランス美容師 | 施術用のベッドや椅子を置く比較的小さなスペースで開業可能。美容室やカフェの一角など、親和性の高い業態とのスペースシェアに向いている。 |

| 物販 | ハンドメイドアクセサリー、アパレル、雑貨、古着、焼き菓子、パン | 大きな棚やテーブル一つから販売を開始できるため、省スペースでの出店が可能。カフェや書店、セレクトショップなどでのポップアップ的なスペースシェアが人気。 |

| 教室・ワークショップ | 料理教室、フラワーアレンジメント、ヨガ教室、英会話スクール、プログラミング教室 | 飲食店のアイドルタイムやコワーキングスペースの週末などを活用しやすい。定期的な開催場所を確保できるメリットが大きい。 |

| その他 | 占い、カウンセリング、修理・リペアサービス、ギャラリー | 対面でのサービス提供に必要なスペースが限られており、プライバシーが確保できる個室や一角があれば運営可能。他の店舗の集客力を活かしやすい。 |

特に「間借りカレー」は、店舗シェアの成功モデルとして一つのジャンルを確立しています。昼間のカフェや夜の居酒屋の空き時間を活用し、サラリーマンやOLをターゲットに独自のスパイスカレーを提供するスタイルは、多くのフォロワーを生み出しました。これは、飲食店の厨房設備という高価な資産をシェアすることの合理性と、SNS時代における個人の発信力が組み合わさって生まれた現象と言えるでしょう。

また、美容室の一角を借りる「面貸し」で活動するフリーランス美容師やネイリストも増えています。美容室側は空いている席やスペースを有効活用でき、フリーランス側は高額な設備投資なしで独立できるため、双方にとってwin-winの関係を築きやすいモデルです。

自分のやりたいビジネスがこれらの業種に当てはまるなら、店舗シェアは非常に有力な選択肢となります。もし当てはまらなくても、「自分のビジネスは、どんな店舗のどんな時間・空間とならシナジーを生めるか?」という視点で考えてみることで、思いがけない活用の道が見つかるかもしれません。

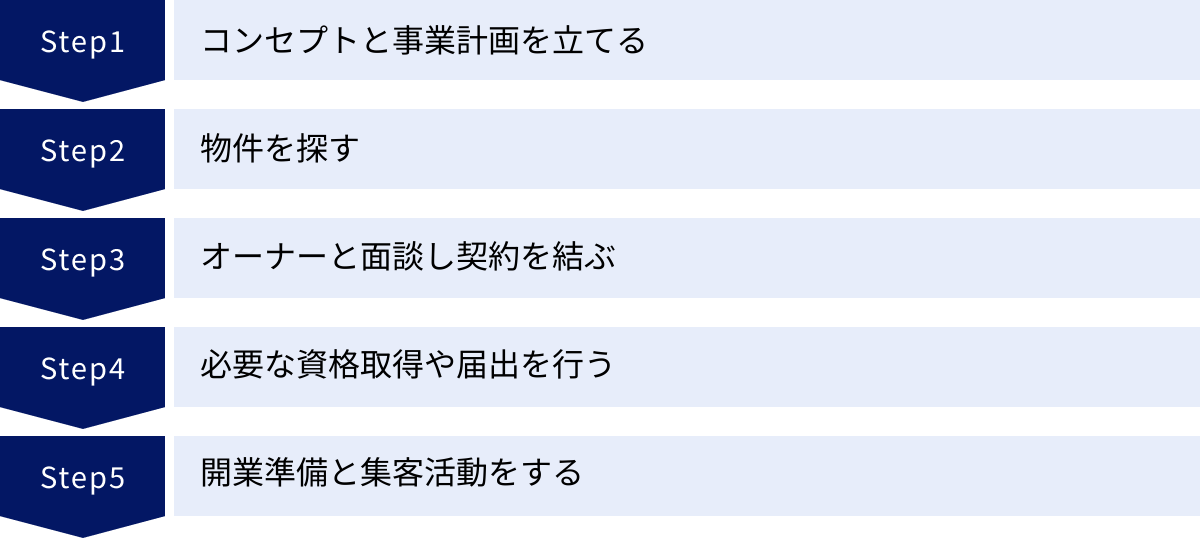

店舗シェアの始め方5ステップ

店舗シェアで自分のビジネスを始めることは、従来型の開業に比べてシンプルですが、成功のためには計画的な準備が不可欠です。ここでは、コンセプト設計から実際の開業までを、具体的な5つのステップに分けて解説します。

① コンセプトと事業計画を立てる

何よりもまず、「何を、誰に、どのようにして提供するのか」という事業の核となるコンセプトを明確にすることから始めます。漠然と「カフェをやりたい」ではなく、「平日のランチタイムに、近隣で働く女性をターゲットにした、野菜たっぷりのヘルシーなワンプレートランチを1,200円で提供する」というように、具体的に掘り下げていくことが重要です。

コンセプトが固まったら、それを実現するための事業計画を立てます。特に重要なのが「収支計画」です。

- 売上予測:

- 客単価 × 席数 × 回転数 × 営業日数 = 1日の売上

- 1日の売上 × 月間営業日数 = 月間売上

- 最初は希望的観測ではなく、控えめな数字(例:満席率50%、回転数1.5回など)で見積もることが肝心です。

- 費用(支出)の洗い出し:

- 変動費(売上に比例して変動する費用): 原材料費、仕入れ費など。売上の30%程度が目安とされます。

- 固定費(売上に関わらず発生する費用):

- 店舗シェアの賃料

- 水道光熱費(負担割合を確認)

- 通信費

- 広告宣伝費

- 消耗品費

- 各種保険料

- 自分の生活費(給与)

これらの数値を元に、損益分岐点(利益がゼロになる売上高)を計算します。これを把握することで、「最低でも月にいくら売り上げなければならないのか」という目標が明確になり、日々の営業活動の指標となります。この計画書は、後述するオーナーとの面談の際にも、自分の本気度と計画性を示す重要な資料となります。

② 物件を探す

事業計画が固まったら、次はそのコンセプトを実現するための最適な場所(物件)を探します。探し方にはいくつかの方法があります。

- マッチングプラットフォームの活用:

後述する「SHOPCOUNTER」や「軒先ビジネス」といった、店舗シェアに特化したマッチングサービスを利用するのが最も効率的です。エリア、業種、利用したい時間帯などの条件で検索でき、様々な物件を比較検討できます。 - 人脈やSNSでの探索:

友人・知人からの紹介や、Facebook、Twitter、InstagramなどのSNSで「〇〇な場所で間借りさせてくれる店舗を探しています」と発信してみるのも有効な手段です。思わぬところから良い縁に繋がることがあります。 - 足で探す(直接交渉):

自分の出店したいエリアを歩き、イメージに合う店舗を見つけたら、直接オーナーに「このお店の定休日に場所を貸していただけませんか?」と交渉する方法です。勇気が必要ですが、熱意が伝われば、まだ公に募集していない優良物件に出会える可能性もあります。

物件を探す際は、賃料だけでなく、以下の点も総合的にチェックすることが重要です。

- 立地と周辺環境: ターゲット顧客は本当にその場所にいるか?

- 貸主の店のコンセプト: 自分のビジネスと親和性はあるか?

- 設備: 必要な厨房設備や什器は揃っているか?

- 衛生状態: 清潔に保たれているか?

③ オーナーと面談し契約を結ぶ

気になる物件が見つかったら、運営者(オーナー)との面談に進みます。面談は、単なる条件交渉の場ではなく、お互いの人柄やビジネスに対する考え方を知り、長期的に良好なパートナーシップを築ける相手かどうかを見極める重要な機会です。

- 面談で伝えるべきこと:

- 作成した事業計画書を見せながら、自分のビジネスのコンセプトや将来のビジョンを熱意を持って伝える。

- なぜこの店舗でやりたいのか、その理由を具体的に話す。

- これまでの経歴や、店舗運営に関する自分の強みをアピールする。

- 面談で確認すべきこと:

- 賃料、光熱費の負担割合、利用可能な日時や範囲、使える設備など、契約条件の詳細。

- 清掃やゴミ出しのルール。

- トラブル発生時の連絡先や対応方法。

- オーナーが店舗シェアに何を期待しているか。

お互いに「この人と一緒にやっていきたい」と合意できたら、契約手続きに進みます。必ず書面で契約書を交わしましょう。 口約束はトラブルの元です。契約書の内容は隅々まで読み込み、少しでも疑問な点があれば、署名する前に必ず確認・質問することが、後々のトラブルを防ぐために最も重要です。

④ 必要な資格取得や届出を行う

店舗シェアであっても、独立した一つの事業であることに変わりはありません。業種に応じて、法令で定められた資格の取得や行政への届出が義務付けられています。

- 飲食店の場合:

- 食品衛生責任者: 各都道府県の食品衛生協会が実施する講習会を受講すれば取得できます。1日の講習で取得可能です。

- 飲食店営業許可: 店舗の所在地を管轄する保健所への申請が必要です。施設の図面や食品衛生責任者の資格証明などを提出し、保健所の担当者による実地検査に合格する必要があります。これは店舗単位で取得するため、すでに貸主が取得している許可をそのまま使える場合と、新たに自分の名前で取得し直す必要がある場合があります。 必ず事前に保健所に確認しましょう。

- 深夜(0時以降)にお酒を提供する場合:

- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書: 店舗の所在地を管轄する警察署への届出が必要です。

- 美容・サロン系の場合:

- 美容師、理容師、あん摩マッサージ指圧師など、国家資格が必要な業種はその資格が必須です。

- 開設届:美容所や施術所として、保健所への届出が必要な場合があります。

これらの許認可は、申請から取得まで時間がかかるものもあります。物件が決まったら、速やかに手続きを開始しましょう。 また、個人事業主として事業を開始したことを税務署に申告する「開業届」の提出も忘れずに行いましょう。

⑤ 開業準備と集客活動をする

契約と許認可の手続きが完了したら、いよいよオープンに向けた最終準備です。

- オペレーションの準備:

- メニューやサービスの最終決定。

- 原材料の仕入れ先の確保。

- 調理や接客のシミュレーション(プレオープン)。

- レジや決済システムの準備(現金のみか、キャッシュレス決済を導入するか)。

- 集客活動:

オープン前から集客活動を始めることが、成功の鍵を握ります。- SNSアカウントの開設: InstagramやTwitterなどで専用アカウントを作成し、店のコンセプト、メニュー、開業までのストーリーなどを発信して、オープン前からファンを増やしていきます。

- プレオープンイベントの告知: オープン前に友人・知人を招待して、実際にサービスを体験してもらい、フィードバックをもらうとともに、SNSでの拡散を狙います。

- チラシやショップカードの作成: 近隣の住宅やオフィスにポスティングしたり、協力してくれるお店に置かせてもらったりします。

貸主のオーナーにも協力をお願いし、お店のSNSで紹介してもらったり、店内に告知物を置かせてもらったりすると、より効果的です。周到な準備と積極的な集客活動が、華々しいオープニングと、その後の順調な事業運営に繋がっていきます。

店舗シェアの物件を探せるおすすめサービス7選

いざ店舗シェアを始めようと思っても、「どうやって物件を探せばいいのかわからない」という方も多いでしょう。幸いなことに、近年は貸したい人と借りたい人を繋ぐ優れたマッチングプラットフォームが数多く登場しています。ここでは、代表的なサービスを7つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを見つけてみましょう。

※ユーザー指示の番号重複および欠落について、指示通りに記述します。

① SHOPCOUNTER

SHOPCOUNTER(ショップカウンター)は、ポップアップストアや催事イベントの出店場所に特化した国内最大級のマッチングプラットフォームです。商業施設内のイベントスペースから路面店、駅ナカ、オフィスビルの一角まで、多種多様なスペースが掲載されています。

- 特徴: 短期利用(数日〜数週間)の物件が中心ですが、中には長期間の店舗シェアに対応している物件もあります。特に物販やプロモーション目的の出店に強いのが特徴です。サイトのデザインが洗練されており、スペースごとの詳細なデータ(通行量、客層など)が掲載されている場合もあり、マーケティング視点での場所選びに役立ちます。

- 料金体系: スペース利用料は物件ごとに異なります。サイト上で見積もりや空き状況の問い合わせが可能です。

- こんな人におすすめ:

- 期間限定のポップアップストアで自社ブランドの認知度を高めたいアパレルや雑貨の事業者。

- 本格出店前のテストマーケティングとして、短期間だけ店を出してみたい人。

参照:SHOPCOUNTER公式サイト

② 軒先ビジネス

軒先ビジネスは、「軒先」という言葉の通り、店舗の軒先や駐車場、オフィスの一角といった、ちょっとした空きスペースを手軽に借りられるサービスです。1日単位での利用が可能な物件が多く、移動販売や小規模な物販に適しています。

- 特徴: 登録から予約、決済までをすべてオンラインで完結できる手軽さが魅力です。保証金や礼金が不要で、低コストで始められます。フードトラック(キッチンカー)の出店場所探しにも広く利用されています。

- 料金体系: 1日単位の利用料が基本。クレジットカードで簡単に決済できます。

- こんな人におすすめ:

- キッチンカーでランチ販売をしたい事業者。

- 週末だけ、駅前などの人通りの多い場所で野菜やハンドメイド品を販売したい人。

参照:軒先ビジネス公式サイト

③ スペースマーケット

スペースマーケットは、店舗シェアに限らず、会議室、パーティールーム、撮影スタジオ、民泊施設まで、あらゆる種類のスペースを時間単位で貸し借りできる日本最大級のプラットフォームです。

- 特徴: 掲載物件数が圧倒的に多く、多様な選択肢の中から探せるのが強みです。飲食店の厨房付きスペースも多数掲載されており、「間借り営業」の場所探しにも活用できます。レビュー機能が充実しているため、利用者のリアルな声(設備の使いやすさ、ホストの対応など)を参考にできるのも安心材料です。

- 料金体系: 時間単位または1日単位の料金設定が中心です。

- こんな人におすすめ:

- 単発の料理教室やイベントを開催したい人。

- まずは1日だけお試しで間借り営業をしてみたい飲食店志望者。

参照:スペースマーケット公式サイト

④ MagaRI

MagaRI(マガリ)は、その名の通り「間借り」に特化したマッチングサービスです。特に飲食店のタイムシェア(昼と夜、定休日など)に強く、これから「間借りカレー」や「間借りバー」を始めたいと考えている人に最適なプラットフォームです。

- 特徴: 飲食店に特化しているため、掲載されている物件はすべて厨房設備付きです。サイトでは、利用可能な時間帯や賃料だけでなく、「オーナーの人柄」や「お店の雰囲気」といった定性的な情報も重視されており、パートナーとして良好な関係を築ける相手を探しやすいように工夫されています。

- 料金体系: 月額の固定賃料が基本です。

- こんな人におすすめ:

- 本格的に飲食店の独立開業を目指しており、その第一歩として間借り営業を始めたい人。

- カレー、ラーメン、バーなど、特定のジャンルで勝負したい料理人。

参照:MagaRI公式サイト

④ TIMEBASE

TIMEBASE(タイムベース)は、美容室のセット面やエステサロンの個室など、美容・ウェルネス業界に特化したスペースシェア(面貸し)サービスです。フリーランスの美容師やネイリスト、セラピストなどが、自分の顧客を施術するための場所を簡単に見つけることができます。

- 特徴: 美容業界に特化しているため、必要な設備(シャンプー台、スチーマー、タオルウォーマーなど)が整った物件が探しやすいのがメリットです。時間単位、日単位、月単位など、柔軟な利用プランが用意されており、自分の働き方に合わせて場所を確保できます。

- 料金体系: 利用時間に応じた料金設定や、月額固定料金など物件によって様々です。

- こんな人におすすめ:

- 独立したばかりで自分の店舗を持たないフリーランスの美容師やネイリスト。

- 出張サービスに加えて、固定の施術場所を持ちたいセラピスト。

参照:TIMEBASE公式サイト

⑤ 間借りドットコム

間借りドットコムも、飲食店の「間借り」に特化した情報サイトです。マッチングプラットフォームというよりは、間借り可能な物件情報を集約して掲載しているポータルサイトに近い形態です。

- 特徴: 全国の間借り物件情報がエリアごとにまとめられており、シンプルで探しやすいのが特徴です。物件情報に加えて、間借り開業に関するノウハウや成功事例などのコラムも掲載されており、情報収集にも役立ちます。

- 料金体系: サイトの利用は無料。実際の契約は物件のオーナーと直接行います。

- こんな人におすすめ:

- できるだけ多くの間借り物件情報を一覧で比較検討したい人。

- 間借り開業の基礎知識から学びたいと考えている人。

参照:間借りドットコム公式サイト

⑥ シェアレストラン

シェアレストランは、飲食店のアイドルタイムを活用した間借り開業を支援するサービスです。単なる物件紹介だけでなく、開業準備から運営までをサポートするコンサルティング的な側面も持っています。

- 特徴: 物件探しのサポートはもちろん、事業計画の相談、許認可取得のアドバイス、さらにはメディアへのプレスリリース配信といったPR支援まで、手厚いサポートを受けられるのが最大の魅力です。成功事例も豊富で、多くの「間借り」スターを輩出しています。

- 料金体系: 月額の利用料(売上に応じた変動制プランなども有り)。

- こんな人におすすめ:

- 初めての飲食店開業で、専門家のアドバイスを受けながら確実に成功させたい人。

- 自分の料理やコンセプトに自信があり、メディア露出なども狙っていきたい人。

参照:シェアレストラン公式サイト

⑦ anemos

anemos(アネモス)は、「好きを仕事に」をコンセプトに、美容・ウェルネス・フィットネス分野のフリーランスと空きスペースを持つサロンを繋ぐシェアサロンサービスです。

- 特徴: TIMEBASEと同様に美容業界に特化していますが、よりフリーランスの活動支援に力を入れているのが特徴です。スペースの予約だけでなく、予約管理システムや決済機能なども提供しており、フリーランスが事業運営に集中できる環境を整えています。

- 料金体系: 時間単位での利用料が基本となります。

- こんな人におすすめ:

- 施術場所の確保だけでなく、予約管理などのバックオフィス業務も効率化したいフリーランス。

- 複数の拠点を持ち、フレキシブルに働きたい美容・ウェルネス従事者。

参照:anemos公式サイト

これらのサービスを複数活用し、それぞれの特徴を比較しながら、自分の夢を実現するための最高のパートナーとなる物件を見つけ出しましょう。

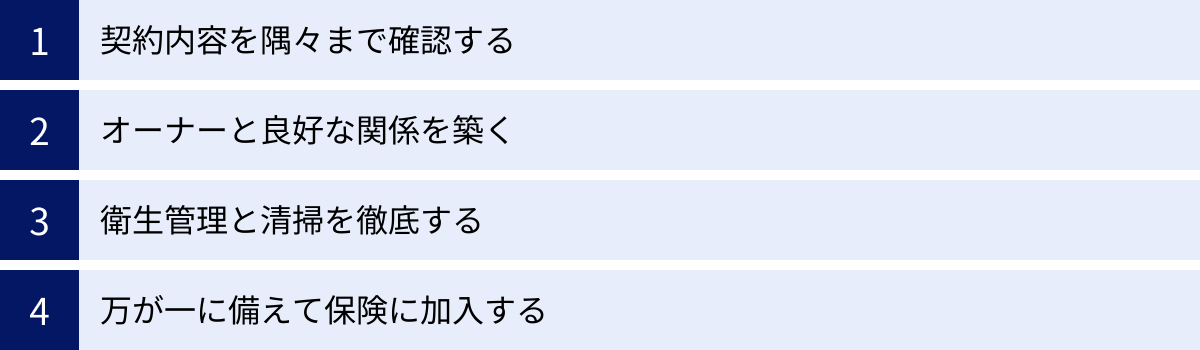

店舗シェアを成功させるためのポイント

店舗シェアは、手軽に始められるからこそ、事前の準備と日々の心がけが成功と失敗を大きく分けます。ただ場所を借りるだけという意識ではなく、一つの事業を責任もって運営し、パートナーであるオーナーと良好な関係を築く努力が不可欠です。ここでは、店舗シェアを成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

契約内容を隅々まで確認する

店舗シェアにおけるトラブルのほとんどは、契約時の認識のズレや、ルールが曖昧であることに起因します。 口約束に頼らず、必ず書面で詳細な契約書を交わし、その内容を隅々まで確認・理解することが、自分自身とビジネスを守る最大の防御策です。契約書にサインする前に、以下の項目が明確に記載されているかを必ずチェックしましょう。

利用可能な日時と範囲

- 日時: 営業できる曜日と時間帯は明確か?(例:「毎週月曜日 10:00〜20:00」)

- 準備・片付け時間: 営業時間外の準備や片付けの時間は、利用時間に含まれるのか、別途考慮されるのか?

- 利用範囲: 客席、厨房、トイレ以外に、バックヤードや倉庫、スタッフルームなどはどこまで利用可能か?

- 貸主の都合による利用不可: 貸主の貸切営業や臨時休業などで利用できない場合のルール(事前告知の時期、代替日の設定、賃料の減額など)は定められているか?

利用できる設備や備品

- 設備リスト: 利用可能な厨房設備、空調、音響機器、什器(テーブル、椅子など)がリストアップされているか?

- 消耗品の扱い: ガス、水道、電気、トイレットペーパー、洗剤などの消耗品の費用負担はどうなるか?(賃料に込みか、実費精算か)

- 持ち込み: 私物の機材や什器を持ち込むことは可能か?その際の制限(電源容量など)はあるか?

- 故障時の対応: 設備が故障した場合の修理費用の負担割合(経年劣化か、過失か)は決められているか?

費用(賃料、光熱費など)の負担割合

- 賃料: 金額、支払日、支払い方法は明確か?

- 保証金: 保証金の有無、金額、返還条件は記載されているか?

- 光熱費: 光熱費の計算方法は明確か?(固定額か、メーターによる実費精算か、売上に応じた按分か)

- その他の費用: 上記以外に発生する可能性のある費用(例:ゴミ処理費用、看板設置費用など)はあるか?

原状回復のルール

- 「原状回復」の定義: 契約終了時に、どの状態まで戻す必要があるのか、お互いの認識をすり合わせる。「借りた時の状態に戻す」というのが基本ですが、通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主負担となるのが一般的です。

- 破損・汚損時の対応: 自分の過失によって店舗の壁や床、設備などを破損・汚損してしまった場合の修繕費用の負担について、明確な取り決めがあるか?

トラブル発生時の対応方法

- 緊急連絡先: 火災、水漏れ、盗難などの緊急事態が発生した際の、お互いの連絡先と連絡手段は明確か?

- 責任の所在: 食中毒、顧客の怪我、近隣からのクレームなど、様々なトラブルに対する責任分担はどのように定められているか?

- 契約解除条項: どのような場合に契約が解除されるのか(賃料の滞納、ルール違反など)、その条件が明記されているか?

これらの項目を一つひとつ丁寧に確認し、不明な点は必ず質問して解消しておくことが、安心して事業に集中するための土台となります。

オーナーと良好な関係を築く

店舗シェアは、単なる物件の賃貸借契約ではありません。同じ場所でビジネスを行う「パートナー」として、オーナー(貸主)と良好なコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが、成功のための極めて重要な要素です。

- 報・連・相の徹底: 日々の業務に関する報告・連絡・相談をこまめに行いましょう。「今日の売上は〇〇でした」「お客様からこんなお褒めの言葉をいただきました」「少し気になる点があるのですが」といった小さなコミュニケーションの積み重ねが、信頼関係を深めます。

- 感謝の気持ちを忘れない: 場所を貸してもらっていることへの感謝を、言葉や態度で示すことが大切です。オーナーの店のサービスを利用したり、知人に紹介したりすることも、良好な関係づくりに繋がります。

- 相手への配慮: 共有スペースは、次に使う人のことを考えて、常に綺麗に使う。騒音や匂いなど、相手の営業に影響が出そうなことは事前に相談する。といった配慮が、円滑な共同運営には不可欠です。

オーナーは、あなたのビジネスの最大の理解者であり、応援者になってくれる可能性を秘めています。困った時に相談に乗ってくれたり、有益なアドバイスをくれたり、新しい顧客を紹介してくれたりと、その協力はビジネスの成長を大きく後押ししてくれます。契約書だけのドライな関係ではなく、人と人との繋がりを大切にする姿勢が、最終的に大きなリターンとなって返ってくるでしょう。

衛生管理と清掃を徹底する

共有の店舗を利用する上で、衛生管理と清掃の徹底は、最低限守るべきマナーであり、最も重要な責務の一つです。 特に飲食店の場合、衛生管理の不徹底は食中毒などの重大な事故に直結し、自分だけでなくオーナーのビジネスの信用をも失墜させることになります。

- 明確な清掃ルールの設定: 「どこを、誰が、いつ、どのレベルまで清掃するのか」を、契約時にオーナーと具体的に取り決めましょう。チェックリストを作成し、毎回退去時に確認し合うのも有効です。

- 自分の店以上に清潔に: 「借り物だから」という意識ではなく、「お借りしている大切な場所だから」という意識を持ち、自分が一人で運営する店舗以上に清潔を保つくらいの心構えが必要です。

- 食品の管理: 共有の冷蔵庫や倉庫を利用する場合は、自分の食材に必ず名前と日付を明記し、他の人のものと混ざらないように厳重に管理します。賞味期限切れの食材は速やかに廃棄しましょう。

徹底した衛生管理と清掃は、顧客に安全と快適さを提供する基本であると同時に、パートナーであるオーナーからの信頼を得るための最もわかりやすい行動です。

万が一に備えて保険に加入する

どれだけ注意していても、事故やトラブルの可能性をゼロにすることはできません。万が一の事態が発生した際に、自分自身とお客様、そしてオーナーを守るために、適切な保険への加入は必須です。

- 施設賠償責任保険: 施設の欠陥や管理の不備が原因でお客様に怪我をさせてしまったり、お客様の持ち物を壊してしまったりした場合の損害賠償をカバーする保険です。

- 生産物賠償責任保険(PL保険): 提供した飲食物が原因で食中毒が発生したり、販売した商品に欠陥があってお客様が怪我をしたりした場合の損害賠償をカバーします。飲食店や物販を行う事業者には必須の保険です。

- 火災保険(借家人賠償責任特約付き): 火の不始末などで火事を起こしてしまい、店舗に損害を与えてしまった場合の賠償をカバーします。

これらの保険に加入しておくことで、高額な損害賠償リスクに備えることができます。オーナー側も同様の保険に加入しているかを確認し、お互いがリスクをカバーし合える体制を整えておくことが、安心して事業を運営するための最後の砦となります。保険料は必要経費と割り切り、必ず加入しておきましょう。

まとめ

店舗シェアは、「自分のお店を持ちたい」という夢を、より現実的で身近なものに変える画期的なビジネスモデルです。高額な初期費用や失敗のリスクといった、従来の開業モデルが抱える高いハードルを取り払い、誰もがスモールスタートで挑戦できる道を開きました。

この記事で解説してきたように、店舗シェアには借りる側・貸す側双方に多くのメリットがあります。

- 【借りる側のメリット】: 初期費用・固定費の抑制、低リスクでの事業開始、既存店舗の顧客へのアプローチ、テストマーケティング、運営ノウハウの学習。

- 【貸す側のメリット】: アイドルタイムの収益化、新規顧客層の獲得、借り手との相乗効果。

一方で、営業日時の制約、自由度の低さ、トラブルの可能性といったデメリットや注意点も存在します。しかし、これらの課題は、「詳細な契約」「良好なコミュニケーション」「徹底した管理」「適切な保険」という4つのポイントを抑えることで、その多くを未然に防ぎ、乗り越えることが可能です。

店舗シェアの成功は、単なる場所の貸し借りというドライな関係ではなく、オーナーと借り手が互いを尊重し、協力し合うパートナーシップを築けるかどうかにかかっています。それは、ビジネスを成長させる上での強力な武器となり、一人では得られない経験やチャンスをもたらしてくれるでしょう。

もしあなたが、資金やリスクを理由に一歩を踏み出せずにいるのなら、まずは店舗シェアという選択肢を真剣に検討してみてはいかがでしょうか。この記事で紹介したマッチングサービスを覗いてみれば、あなたの情熱を受け止め、夢の実現を後押ししてくれる素敵な場所が、きっと見つかるはずです。

この記事を通じて、店舗シェアが単なるコスト削減の手段ではなく、新たなビジネスチャンスを生み出し、多様な働き方を実現するための有効な戦略であることが、深くご理解いただけたことでしょう。 さあ、次はあなたがその可能性を形にする番です。