「いつか自分のお店を持ちたい」「自宅で仕事をしながら、家族との時間も大切にしたい」こうした夢を叶える一つの選択肢として、店舗付き住宅(店舗併用住宅)が注目されています。住まいと仕事場を一つにまとめる「職住一体」のライフスタイルは、多くの魅力を持つ一方で、特有の課題や注意点も存在します。

安易な計画で建ててしまい、「こんなはずではなかった」と後悔することのないよう、事前にメリット・デメリットを深く理解し、綿密な準備を進めることが成功の鍵となります。

この記事では、店舗付き住宅の基本的な知識から、具体的なメリット・デメリット、後悔しないための間取りづくりのポイント、建築前に必ず確認すべき法規制や資金計画、税金の仕組みまで、網羅的に解説します。これから店舗付き住宅を検討する方にとって、確かな一歩を踏み出すための羅針盤となるはずです。

目次

店舗付き住宅(店舗併用住宅)とは?

まずはじめに、「店舗付き住宅」とは具体的にどのような建物を指すのか、その基本的な概念から理解を深めていきましょう。

店舗付き住宅とは、その名の通り、一つの建物の中に「居住スペース」と「事業用の店舗・事務所スペース」が共存している住宅のことを指します。法律上や建築業界では「店舗併用住宅」や「併用住宅」と呼ばれることも多いですが、本質的には同じものを指しています。

この形態の最大の特長は、「職(仕事)」と「住(暮らし)」を物理的に一体化させる「職住一体」を実現できる点にあります。例えば、1階をカフェや美容室、雑貨店などの店舗とし、2階以上を家族が暮らす住居スペースにするといったケースが典型的です。もちろん、店舗の業種はこれに限りません。

- 飲食店: カフェ、レストラン、ベーカリー、ラーメン店など

- 物販店: 雑貨店、アパレルショップ、花屋、書店など

- サービス業: 美容室、理容室、エステサロン、ネイルサロン、学習塾、整体院など

- 事務所・アトリエ: デザイン事務所、設計事務所、法律事務所、アーティストのアトリエ、工房など

このように、さまざまな業種に対応できるのが店舗付き住宅の魅力です。特に、地域に根差した小規模なビジネスを始めたいと考えている方にとって、非常に親和性の高い選択肢と言えるでしょう。

一般的な戸建て住宅やマンションが「住」に特化しているのに対し、店舗付き住宅は「住」と「職」の両方の機能を併せ持つハイブリッドな建物です。これにより、後述するような通勤時間の削減や経費の効率化といった、多くのメリットが生まれます。

一方で、店舗を併設するという特性上、不特定多数の人が敷地内に出入りすることになります。そのため、間取りの設計においては、家族のプライバシー確保や防犯対策、騒音・匂いへの配慮など、一般的な住宅以上に熟慮すべき点が多いのも事実です。

また、建築基準法上の「用途地域」による建築制限や、住宅ローンの利用条件、税金の計算方法なども、通常の住宅とは異なる側面を持ちます。これらの専門的な知識を事前にインプットしておくことが、後悔のない店舗付き住宅づくりには不可欠です。

店舗付き住宅は、単に「家と職場が近い」という利便性を超えて、自分らしい働き方や暮らし方をデザインできる、可能性に満ちた住まいの形です。その可能性を最大限に引き出すためにも、まずはその特性を正しく理解することから始めましょう。次の章からは、この店舗付き住宅がもたらす具体的なメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

店舗付き住宅のメリット

店舗付き住宅には、日々の暮らしや事業運営において多くの利点があります。ここでは、その代表的なメリットを6つの観点から詳しく解説します。これらのメリットを理解することで、ご自身の理想とするライフスタイルや事業計画と合致するかどうかを判断する材料になるでしょう。

通勤時間がゼロになる

店舗付き住宅がもたらす最大のメリットの一つは、通勤時間が完全にゼロになることです。これは、時間的な余裕だけでなく、精神的・身体的な負担を大幅に軽減する効果があります。

都市部で働く多くの人々にとって、通勤は日々の大きなストレス源です。満員電車に揺られ、交通渋滞に巻き込まれる時間は、決して生産的とは言えません。例えば、片道1時間の通勤時間の場合、往復で2時間、1ヶ月(20日勤務)で40時間、1年間では480時間もの時間を移動に費やしている計算になります。これは、丸々20日分に相当する膨大な時間です。

店舗付き住宅では、この通勤時間がすべてなくなります。朝、目を覚ましてから仕事場へ向かうのにかかる時間は、わずか数秒から数分。この浮いた時間を、以下のように有効活用できます。

- 事業の準備: 新メニューの開発、仕入れの確認、販促活動の計画など、事業を成長させるための時間に充てられます。

- 自己投資: スキルアップのための勉強や資格取得、情報収集など、自分自身の価値を高める時間に使えます。

- 家族との時間: 朝食をゆっくりと家族で楽しんだり、子供を学校へ送り出したりする時間に余裕が生まれます。

- 健康管理: 睡眠時間を十分に確保したり、軽い運動やストレッチをしたりする時間に充て、心身のコンディションを整えられます。

さらに、悪天候(台風、大雪など)や交通機関の乱れ(事故、遅延など)に一切影響されない点も大きな強みです。通勤の心配がないため、天候に関わらず安定した店舗運営が可能となり、精神的な安心感にもつながります。通勤という日々のタスクから解放されることは、生活の質(QOL)を大きく向上させ、より創造的で充実した毎日を送るための基盤となるのです。

家賃や光熱費などの固定費を削減できる

経済的な観点から見ると、固定費の大幅な削減が期待できる点も、店舗付き住宅の非常に大きなメリットです。住居と店舗を別々に借りる場合と比較してみましょう。

住居用にマンションやアパートを借り、事業用に店舗物件を借りる場合、当然ながら二重に家賃が発生します。例えば、住居の家賃が15万円、店舗の家賃が20万円だとすると、毎月35万円の家賃負担となります。

一方、店舗付き住宅を自己所有する場合、この「家賃」という支出がなくなります(住宅ローンの返済はありますが、これは資産形成の一部と捉えることもできます)。もし土地から購入して新築する場合でも、長期的に見れば、家賃を払い続けるよりも総支出を抑えられる可能性が高いです。

さらに、水道光熱費や通信費といったランニングコストも効率化できます。住居と店舗で別々に契約すると、それぞれに基本料金がかかりますが、店舗付き住宅では契約を一本化できる場合があります(電力契約など、事業用と家庭用で分ける必要がある場合もあります)。契約を一本化できれば、基本料金が一つになり、全体の使用量に応じた単価で計算されるため、トータルコストを削減しやすくなります。

そして、最も重要なのが「家事按分」という考え方による経費計上です。これについては次の項目で詳しく述べますが、建物の減価償却費や固定資産税、火災保険料、水道光熱費、通信費などの費用の一部を、事業用の経費として計上できます。これにより、所得税や住民税の負担を軽減する効果も期待でき、実質的なコスト削減につながります。

店舗付き住宅は、家賃という大きな固定費をなくし、日々のランニングコストも効率化することで、事業の損益分岐点を下げ、経営の安定化に大きく貢献するのです。

ライフステージの変化に合わせて働ける

店舗付き住宅は、個人のライフステージの変化に柔軟に対応できる働き方を実現します。特に、子育てや介護といった、家庭の状況が変化しやすい時期において、その真価を発揮します。

例えば、子育て世代の場合、子供が小さいうちは目を離すことができず、外で働くことが難しいケースも少なくありません。店舗付き住宅であれば、自宅のすぐそばに職場があるため、子供の様子を見ながら仕事をすることが可能です。休憩時間に子供と触れ合ったり、急な発熱などの際にもすぐに対応できたりと、仕事と育児の両立がしやすくなります。子供が学校から帰宅した際に「おかえり」と迎えてあげられる安心感は、何物にも代えがたいものでしょう。

また、親の介護が必要になった場合も同様です。自宅で介護をしながら、空いた時間で店舗の仕事を進めることができます。外部の施設に預けることなく、住み慣れた家で家族が介護できる環境は、介護される側にとっても、する側にとっても大きな精神的支えとなります。

さらに、自分自身の年齢や体力に合わせて働き方を調整しやすいのもメリットです。若いうちは営業時間を長く設定して精力的に働き、年齢を重ねてきたら営業時間を短縮したり、定休日を増やしたりと、無理のないペースで仕事を続けることができます。定年の概念がない自営業だからこそ、ライフステージの変化に合わせて働き方を柔軟にカスタマイズし、長く仕事を続けられる環境を構築できるのです。

家族との時間を確保しやすい

通勤時間がゼロになること、そしてライフステージの変化に対応しやすいこととも関連しますが、家族と過ごす時間を物理的に確保しやすくなる点も、店舗付き住宅ならではの大きなメリットです。

職場と自宅が離れていると、どうしても家族と過ごす時間は限られてしまいます。長い通勤時間、残業、会食などが重なれば、平日は寝顔を見るだけ、という生活になることも珍しくありません。

店舗付き住宅では、仕事の合間に家族と顔を合わせる機会が自然と増えます。昼食を一緒に食べたり、ちょっとした休憩時間に子供の宿題を見てあげたり、家族とのコミュニケーションが日常の中に溶け込んでいきます。このような日々の何気ないやり取りが、家族の絆を深める上で非常に重要な役割を果たします。

また、店舗の運営に家族が協力してくれる場合、共に働くパートナーとしての一体感も生まれます。もちろん、仕事と家庭の線引きは重要ですが、共通の目標に向かって力を合わせる経験は、家族関係をより強固なものにしてくれるでしょう。

休日も、通勤の疲れがない分、アクティブに過ごす気力が湧きやすくなります。仕事のON/OFFの切り替えさえ意識すれば、店舗付き住宅は、仕事の成功と家庭の円満を両立させるための理想的な環境を提供してくれると言えるでしょう。

経費計上による節税効果が期待できる

事業を運営する上で、税金のコントロールは経営の安定に直結する重要な要素です。店舗付き住宅は、この税金面で大きなメリットを享受できる可能性があります。それが「家事按分」による経費計上です。

家事按分とは、一つの支出の中に事業用と私用(家事用)の両方が含まれている場合、事業で使用した割合分を計算して経費として計上することを指します。店舗付き住宅では、建物そのものや、そこで発生する多くの費用がこの家事按分の対象となります。

具体的に経費計上できる可能性のある費用には、以下のようなものがあります。

| 費用項目 | 按分の考え方(例) |

|---|---|

| 建物の減価償却費 | 店舗部分の床面積割合に応じて按分。建物の取得価額を耐用年数で割った金額のうち、事業割合分を経費に計上。 |

| 住宅ローンの金利 | 店舗部分の床面積割合に応じて按分。元本返済分は経費にならないが、金利部分は経費として計上可能。 |

| 固定資産税・都市計画税 | 店舗部分の床面積割合に応じて按分。 |

| 火災保険料・地震保険料 | 店舗部分の床面積割合に応じて按分。 |

| 水道光熱費 | 使用量や使用時間、床面積などを基に合理的な基準で按分。例えば、電気代はコンセントの数や営業時間で按分するなど。 |

| 通信費(インターネットなど) | 使用時間や用途などを基に合理的な基準で按分。 |

これらの費用を適切に経費として計上することで、事業の所得(売上から経費を差し引いた利益)を圧縮できます。所得が下がれば、それに応じて所得税や住民税、事業税などの納税額も減少するため、結果として手元に残る資金が増えることになります。これを「節税効果」と呼びます。

特に、青色申告を行い、適切な帳簿書類を保存することで、より多くの税制優遇を受けられる可能性があります。店舗付き住宅は、単なる住まいや職場ではなく、賢い節税を実現するためのツールとしても機能するのです。ただし、按分比率の計算には合理的な根拠が必要であり、税務署に説明を求められた際に明確に回答できなければなりません。税理士などの専門家に相談しながら、適切に処理することが重要です。

地域とのつながりが生まれる

最後に、店舗付き住宅は地域社会との深いつながりを育むきっかけになるという、社会的なメリットも持っています。

店舗を構えるということは、その地域の一員としてビジネスを行うということです。お客様として来店する地域住民の方々と日々顔を合わせ、コミュニケーションを取る中で、自然と顔なじみが増えていきます。地域のイベントに参加したり、商店街の活動に協力したりすることで、より深いコミュニティへの参加が促されます。

このような地域とのつながりは、単にビジネスを円滑にするだけでなく、暮らしそのものを豊かにしてくれます。困ったときには近所の人に助けてもらえたり、子供の成長を地域全体で見守ってもらえたりと、都会では希薄になりがちな「ご近所付き合い」の温かさを感じられるかもしれません。

また、自分の店が地域のランドマークとなり、人々の暮らしに彩りを添える存在になることは、大きなやりがいにつながります。地域に愛される店づくりを目指すことで、ビジネスの成功と地域貢献を同時に実現できるのです。店舗付き住宅は、単に商売をする場所ではなく、地域コミュニGティのハブ(中心)となり、人と人とのつながりを生み出す拠点としての役割も担うことができるのです。

店舗付き住宅のデメリット

多くのメリットがある一方で、店舗付き住宅には「職住一体」ならではのデメリットや注意すべき点も存在します。これらの課題を事前に把握し、対策を講じておくことが、後悔しないための重要なステップです。

仕事とプライベートの切り替えが難しい

店舗付き住宅で最も多くの人が懸念するのが、仕事とプライベートの境界線が曖昧になり、精神的な切り替えが難しくなるという点です。職場と自宅が物理的に近すぎるため、24時間仕事のことが頭から離れず、心身ともに休まらない状況に陥る可能性があります。

例えば、休日であっても、店舗スペースが目に入るたびに「明日の仕込みをしなければ」「あの書類を整理しておこう」などと考えてしまい、完全にリラックスできないことがあります。お客様からの急な電話や問い合わせに対応せざるを得ない場面も出てくるかもしれません。

また、家族にとっても、常に仕事の気配を感じながら生活することになり、ストレスを感じる可能性があります。事業がうまくいっていない時期には、その緊張感が家庭内にまで持ち込まれ、雰囲気が悪くなってしまうことも考えられます。

このデメリットを克服するためには、意識的にON/OFFを切り替えるためのルール作りと、それを可能にする間取りの工夫が不可欠です。

- 時間的なルール作り:

- 営業時間は厳守し、時間外の対応は原則として行わない。

- 定休日は完全に仕事から離れ、趣味や家族サービスに時間を使う。

- 店舗スペースに入る時間を明確に決める(例:朝9時から夕方6時まで)。

- 空間的な工夫(間取り):

- 居住スペースから店舗スペースが見えないように設計する。

- 店舗と住居の出入り口を完全に分ける。

- 仕事関連のものは、すべて店舗・事務所スペースにまとめ、居住スペースに持ち込まない。

このように、物理的な距離の近さを、精神的な距離感でコントロールする努力が求められます。自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、仕事モードとプライベートモードを切り替えるスイッチを持つことが、店舗付き住宅で健やかな生活を送るための鍵となります。

来客や騒音・匂いが気になる場合がある

店舗を運営するということは、不特定多数の人が自宅の敷地内に出入りすることを意味します。これが、家族のプライバシーや生活環境に影響を及ぼす可能性があります。

来客によるプライバシーの問題:

お客様が誤って居住スペースに入ってきてしまったり、家族のプライベートな空間がお客様の目に触れてしまったりするリスクがあります。特に、小さな子供がいる家庭では、防犯面での不安も感じるかもしれません。来客用の駐車場と家族用の駐車スペースが同じ場合、車の出入りが頻繁になり、落ち着かないと感じることもあります。

騒音・匂いの問題:

店舗の業種によっては、騒音や匂いが居住スペースにまで及ぶことがあります。これは、家族にとって大きなストレス源となり得ます。

- 騒音:

- 飲食店:お客様の話し声、厨房の調理音、食器の音など。

- 音楽教室や学習塾:楽器の音、子供たちの声など。

- 工場・工房:機械の稼働音など。

- 匂い:

- 飲食店:調理に伴う匂い(特に揚げ物や香りの強い料理)。

- ベーカリー:パンの焼ける良い香りも、四六時中となると苦痛に感じる可能性も。

- 美容室:パーマ液やカラー剤などの薬品臭。

これらの問題は、日常生活の快適性を著しく損なうだけでなく、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もはらんでいます。計画段階で、どのような騒音や匂いが発生しうるかを具体的に想定し、徹底した対策を講じることが極めて重要です。具体的には、防音性の高い壁材や二重窓の採用、高性能な換気扇や排気ダクトの設置、間取りの工夫(居住スペースと店舗を離す、水回りや厨房の位置を工夫するなど)が挙げられます。

一般的な住宅に比べて売却しにくい

将来的なライフプランの変化(リタイア、事業の移転、相続など)を考えたとき、店舗付き住宅は一般的な住宅に比べて売却しにくいという資産価値の観点からのデメリットがあります。

その理由は、店舗付き住宅が非常にニッチな物件だからです。買い手は「その場所で、その規模の店舗を経営しながら住みたい人」に限定されてしまいます。一般的な居住用住宅を探している人にとっては、店舗スペースは不要な部分であり、購入の対象になりにくいのです。

この需要の限定性が、以下の二つの問題を引き起こします。

- 買い手が見つかりにくい: 市場が小さいため、売りに出してもなかなか買い手がつかず、売却までに長い時間がかかる可能性があります。

- 売却価格が低くなりがち: 買い手が限られるため、価格交渉で不利になりやすく、希望する価格で売れない、あるいは相場よりも安く買い叩かれてしまう可能性があります。特に、特殊な内装や設備を施している場合、それが次の買い手にとって価値がないと判断されれば、評価額はさらに低くなります。

もちろん、立地が非常に良く、繁盛している店舗であれば、後継者を見つけて居抜き(内装や設備をそのままの状態で売買すること)で売却できる可能性もあります。しかし、そうでない場合は、売却に苦労するリスクを覚悟しておく必要があります。

対策としては、将来的に店舗部分を居住スペースにリフォームしやすいような、可変性のある設計にしておくことが考えられます。例えば、店舗と住居の間の壁を、構造上取り払いやすいようにしておくなどです。これにより、売却時に「二世帯住宅」や「広いリビングのある家」としてアピールできるようになり、買い手のターゲットを広げることができます。

住宅ローンの利用に制約がある

資金調達の面でも、店舗付き住宅特有のハードルが存在します。それが、住宅ローンの利用に関する制約です。

住宅ローンは、あくまで「自分が住むための家」を取得するためのローンであり、事業用の不動産を取得するためには利用できません。そのため、店舗付き住宅のように居住部分と事業部分が混在する物件の場合、金融機関は融資に対して慎重になります。

多くの金融機関では、住宅ローンを利用するための条件として、建物全体の延床面積のうち、居住部分の面積が50%(1/2)以上であることを定めています。

| 居住部分の面積割合 | ローンの種類 |

|---|---|

| 50%以上 | 住宅ローンを利用できる可能性が高い(ただし、金融機関の審査による) |

| 50%未満 | 原則として住宅ローンは利用できず、金利が高い事業用ローン(アパートローンなど)の対象となる |

この「居住部分50%以上」というルールは、非常に重要なポイントです。例えば、「できるだけ店舗を広くしたい」と考えて設計した結果、居住部分の面積が49%になってしまうと、低金利の住宅ローンが使えず、金利が年1%以上高くなることもある事業用ローンを組まざるを得なくなります。これは、月々の返済額や総返済額に大きな影響を与えます。

また、住宅ローンの中でも、特に金利が低く固定されている「フラット35」を利用する場合、さらに厳しい条件が加わることがあります。例えば、店舗部分が住宅部分と明確に区別されており、行き来ができない構造であることなどが求められる場合があります。(参照:住宅金融支援機構サイト)

このように、理想の店舗スペースと、住宅ローンを利用できる条件との間で、バランスを取る必要があります。設計の初期段階から、利用を検討している金融機関に相談し、ローン条件を確認しながらプランニングを進めることが不可欠です。

後悔しない!店舗付き住宅の間取りづくりのポイント

店舗付き住宅の成功は、間取りづくりにかかっていると言っても過言ではありません。メリットを最大化し、デメリットを最小化するためには、設計段階で細部までこだわり抜く必要があります。ここでは、後悔しないための間取りづくりの4つの重要なポイントを解説します。

プライバシーを確保する

デメリットの章でも触れたように、仕事とプライベートの切り替えや、家族の平穏な暮らしを守るためには、プライバシーの確保が最優先課題です。不特定多数の人が出入りする環境下で、いかにして家族だけの聖域(サンクチュアリ)を作り出すかが鍵となります。

具体的な工夫としては、以下のような点が挙げられます。

- フロアによる完全分離: 最も効果的なのは、1階を店舗、2階以上を居住スペースとするなど、フロアで公私の空間を完全に分離することです。これにより、お客様の視線や気配が居住空間に届きにくくなります。

- 玄関の分離: 店舗用の出入り口と、家族用の玄関を完全に分けることは必須です。できれば、建物の異なる面にそれぞれ配置し、アプローチの動線も交わらないように計画しましょう。これにより、お客様が誤って住居側に入ってくるのを防ぎ、家族は気兼ねなく出入りできます。

- 窓の位置と種類の工夫: 居住スペースの窓は、店舗側や隣地からの視線を遮る位置に設置します。特に、リビングや寝室、浴室などのプライベートな空間の窓は重要です。高い位置に設置するハイサイドライトや、外からの視線を遮りつつ光を取り入れることができる地窓、すりガラスや型板ガラスの採用も有効です。

- バルコニー・庭の配置: 家族がリラックスするためのバルコニーや庭は、道路や店舗の入口から見えない、建物の奥まった位置に配置するのが理想です。洗濯物を干す場所も、お客様の目に触れないように配慮が必要です。

- 内部階段の設置: 1階店舗、2階住居の場合、住居へ上がるための階段をどこに設置するかがポイントです。店舗内を通らないと住居に上がれない「内階段」はプライバシーの観点から避けるべきです。必ず、一度外に出るか、あるいは住居専用の玄関ホール内に階段を設ける「外階段」または「独立階段」の形式としましょう。

これらの工夫により、家族は「ここは自分たちの家だ」という安心感を持ち、心からリラックスできる空間を確保できます。

生活動線と来客動線を分ける

プライバシーの確保と密接に関連するのが、「生活動線」と「来客動線(店舗動線)」を明確に分離することです。動線とは、人が建物の中を移動する軌跡のことで、この二つが交錯すると、ストレスや不便さが生じます。

- 生活動線: 家族が朝起きてから夜寝るまで、家事や身支度などで移動する経路です。(例:寝室→洗面所→LDK→玄関)

- 来客動線: お客様が来店してから退店するまでの移動経路です。(例:店舗入口→客席→トイレ→レジ→店舗入口)

この二つの動線を、計画段階で地図のように描き出し、交わる点がないか、あるいは極力少なくなるように設計することが重要です。

動線分離の具体例:

| 項目 | 良い例(動線が分離されている) | 悪い例(動線が交錯している) |

|---|---|---|

| アプローチ | 店舗入口と住居玄関が建物の別々の面にあり、アプローチも完全に分かれている。 | 店舗入口のすぐ横に住居玄関があり、アプローチを共有している。 |

| トイレ | 店舗用と住居用で完全に分かれている。 | 店舗と住居でトイレを共用している。 |

| 水回り | キッチンや浴室などの水回りが、店舗の壁から離れた位置に集約されている。 | 住居のキッチンの音が、店舗の客席に聞こえてしまう配置になっている。 |

| 駐車場 | お客様用と家族用で駐車スペースが明確に区切られている。 | 駐車場を共用しており、お客様の車で家族の車が出せないことがある。 |

| ゴミ出し | 事業ゴミと家庭ゴミの置き場が分かれており、住居玄関からスムーズにゴミ出しできる。 | ゴミ置き場が店舗の裏口にしかなく、家族がゴミ出しの際に店舗を通る必要がある。 |

特にトイレの分離は必須項目です。お客様に生活感のある住居用トイレを使わせるのは現実的ではありませんし、家族もお客様がいる時間にトイレを使いにくくなります。

このように、家族が普段通りの生活を営む動線と、お客様が快適に過ごすための動線を、立体的に考えて計画することで、職住一体でありながら、双方にとってストレスのない環境を実現できます。

防音・防臭対策を徹底する

業種によっては、騒音や匂いが最も大きな後悔のポイントになり得ます。一度建ててしまうと、後から大規模な対策を施すのは非常に困難でコストもかかるため、設計段階で万全の対策を講じておく必要があります。

防音対策:

音は、空気を伝わる「空気伝播音」と、壁や床を伝わる「固体伝播音」の二種類があります。両方への対策が必要です。

- 壁・床・天井の構造:

- 遮音性能: 壁や床の材料に、石膏ボードを二重に貼ったり、間に遮音シートを挟んだりして、音を跳ね返す性能を高めます。コンクリート構造(RC造)は木造よりも本質的に遮音性が高いです。

- 吸音性能: 壁の内部にグラスウールやロックウールといった吸音材を充填し、音のエネルギーを吸収させます。

- 二重床・二重天井: 床や天井を二重構造にして空気層を設けることで、振動が伝わりにくくなります。

- 開口部(窓・ドア)の対策:

- 二重サッシ(内窓): 既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する方法。非常に高い防音効果が期待できます。

- 防音ガラス: 2枚のガラスの間に特殊なフィルムを挟んだ「合わせガラス」は、防音性能に優れています。

- 防音ドア: ドア本体の重量を重くし、隙間をなくす気密性の高い構造のドアを採用します。

防臭対策:

匂いは、主に換気計画によってコントロールします。

- 換気扇の性能と位置:

- 飲食店の厨房など、強い匂いが発生する場所には、パワフルな業務用換気扇を設置します。

- 匂いが居住スペースに流れないよう、給気口と排気口の位置関係を慎重に計画する必要があります。一般的には、匂いの発生源の近くに排気口を設け、そこから離れた新鮮な空気が入る場所に給気口を設けます。

- 排気ダクトの経路:

- 排気ダクト(換気扇から屋外へ空気を排出する管)を、居住スペースの窓や給気口から離れた位置まで伸ばし、屋根の上などから排出するように設計します。

- 気密性の確保:

- 店舗と住居の間の壁や天井、床の隙間をなくし、気密性を高めることで、匂いの漏れを防ぎます。

業種ごとの対策を、建築を依頼する会社と十分に協議し、予算内で可能な限り最善の策を講じることが、家族全員の快適な暮らしを守るために不可欠です。

防犯対策を考える

店舗は不特定多数の人が出入りし、夜間は無人になるため、一般的な住宅以上に厳重な防犯対策が求められます。狙われるのは店舗の売上金や商品だけでなく、そこから侵入されて居住スペースの安全が脅かされるリスクも考慮しなければなりません。

店舗と住居、両方の視点から防犯対策を計画しましょう。

- 侵入経路を絶つ:

- 窓: 割られにくい防犯ガラスの採用、補助錠の設置、面格子(デザイン性の高いものもあります)の取り付けなどが有効です。

- ドア: ピッキングに強いディンプルキーの採用、サムターン回し対策、バールなどによるこじ開けに強いドアの選択が重要です。店舗の通用口や住居の勝手口なども忘れずに対策します。

- 店舗と住居の間の扉: もし内部で行き来できる扉を設ける場合は、ここにも頑丈な鍵を設置し、就寝時や外出時には必ず施錠するルールを徹底します。

- 侵入を諦めさせる(心理的効果):

- 防犯カメラ: ダミーではなく、実際に録画機能のある防犯カメラを設置します。出入り口や駐車場、建物の死角になる場所に設置することで、犯罪の抑止力になります。

- センサーライト: 人の動きを感知して点灯するセンサーライトは、夜間の侵入者を驚かせ、犯行を諦めさせる効果が期待できます。

- 防犯砂利: 踏むと大きな音がする砂利を建物の周りに敷くのも、手軽で効果的な対策です。

- ホームセキュリティの導入:

- 警備会社のホームセキュリティサービスを導入するのも非常に有効な手段です。異常を感知すると、警備員が駆けつけてくれるだけでなく、火災やガス漏れの監視も行ってくれるサービスもあります。店舗と住居をまとめて契約できるプランを用意している会社も多いです。

「うちは大丈夫だろう」という油断が最も危険です。コストはかかりますが、家族の安全と財産を守るための投資と考え、複数の対策を組み合わせてセキュリティレベルを高めておくことを強く推奨します。

店舗付き住宅を建てる際の注意点

店舗付き住宅の建築は、一般的な住宅建築とは異なる、専門的な知識が求められるプロセスです。特に「法律」「お金」「税金」に関する注意点を事前に理解しておかないと、計画が頓挫したり、後から思わぬ費用が発生したりする可能性があります。

建てられる場所か「用途地域」を確認する

まず最も重要なのが、計画している土地に、そもそも店舗付き住宅を建てられるのかという法的な確認です。都市計画法では、市街化区域内の土地を、その土地の利用目的に応じて13種類の「用途地域」に分類しています。そして、それぞれの用途地域ごとに、建てられる建物の種類や規模(建ぺい率、容積率など)が厳しく定められています。

店舗付き住宅の場合、店舗の「業種」と「面積」によって、建てられる用途地域が異なります。

| 用途地域 | 概要 | 建てられる店舗付き住宅の例(面積などの条件あり) |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域。最も規制が厳しい。 | 事務所兼住宅、アトリエ兼住宅など(床面積50㎡以下など条件あり)。物品販売店、飲食店は原則不可。 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域。 | 小中学校などのほか、床面積150㎡までの一定の店舗(日用品販売、喫茶店など)が可能。 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。 | 大学、病院などのほか、床面積500㎡までの一定の店舗が可能。 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域。 | 床面積1500㎡までの一定の店舗や事務所が可能。 |

| 第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域。 | 床面積3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが可能。 |

| 第二種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域。 | 第一種住居地域で可能なものに加え、パチンコ屋やカラオケボックスなども可能。 |

| 準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などと、住居が調和する地域。 | ほぼすべての業種の店舗が可能(客席200㎡未満の劇場・映画館など)。 |

| 近隣商業地域 | 周辺の住民が日用品の買物をするための地域。 | ほとんどの商業施設、事務所が可能。 |

| 商業地域 | 主に商業などの業務の利便を図る地域。 | ほぼすべての店舗が可能。規制が最も緩い。 |

| 準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域。 | 危険性の大きい工場などを除き、ほとんどの用途の建物が可能。住宅や店舗も建てられる。 |

| 工業地域 | 主に工業の業務の利便を図る地域。 | どんな工場でも建てられる。住宅や店舗も建てられるが、学校や病院、ホテルなどは不可。 |

| 工業専用地域 | 工業のための地域。 | 住宅は建てられない。 したがって店舗付き住宅も建築不可。 |

※上記は概要であり、詳細は各自治体の条例によって異なります。(参照:国土交通省 用途地域に関するホームページなど)

例えば、「閑静な住宅街でカフェを開きたい」と思っても、その土地が「第一種低層住居専用地域」であれば、原則として飲食店は建てられません。このように、土地探しの段階で、その土地の用途地域を必ず確認し、自分のやりたい事業が法的に可能なのかを調査することが絶対条件です。不動産会社や建築会社に相談すれば、調べてもらうことができます。

資金計画を立てる

店舗付き住宅の建築には、多額の資金が必要です。後悔しないためには、現実的で余裕のある資金計画を立てることが不可欠です。

建築費用の目安

店舗付き住宅の建築費用は、「住宅部分の建築費」+「店舗部分の建築費」+「付帯工事費」+「諸費用」で構成されます。

- 住宅部分の建築費: 一般的な住宅と同様、坪単価で計算されます。木造の場合、坪60万円~100万円程度が目安ですが、仕様や設備によって大きく変動します。

- 店舗部分の建築費: 業種によって大きく異なります。

- 事務所やアトリエなど: 内装がシンプルなため、住宅部分と同等か少し高いくらいの坪単価で済むことが多いです。

- 物販店やサロンなど: 内装デザインにこだわる場合、坪100万円以上かかることもあります。

- 飲食店: 厨房設備(業務用冷蔵庫、コンロ、シンク、食洗機など)、給排水設備、排気・換気設備、グリストラップ(油水分離阻集器)の設置などが必要なため、坪単価が最も高くなる傾向があります。坪150万円以上になることも珍しくありません。

- 付帯工事費: 建物本体以外にかかる費用です。解体工事(古い家がある場合)、地盤改良工事、外構工事(駐車場、アプローチ、塀など)、給排水・ガス・電気の引き込み工事などが含まれます。建築費総額の10%~20%程度が目安です。

- 諸費用: 登記費用、ローン手数料、火災保険料、印紙代、不動産取得税など、建築費以外にかかる費用の総称です。建築費総額の5%~10%程度を見ておく必要があります。

これらに加え、店舗の開業資金(什器、備品、商品の仕入れ費用、広告宣伝費など)も別途必要になることを忘れてはいけません。自己資金をどれだけ用意できるか、借入額はいくらにするか、詳細なシミュレーションを行いましょう。

活用できる補助金・助成金

店舗付き住宅の建築や開業にあたっては、国や地方自治体が提供する補助金・助成金を活用できる場合があります。返済不要の資金なので、積極的に情報収集しましょう。

- 小規模事業者持続化補助金: 小規模事業者が販路開拓などに取り組む経費の一部を補助する制度。店舗の改装費用や広告宣伝費などが対象になる場合があります。

- 事業再構築補助金: 新分野展開や業態転換など、思い切った事業再構築に挑戦する中小企業を支援する補助金。大規模な投資を伴う場合に検討の価値があります。

- 各自治体の創業者向け補助金・助成金: 多くの市区町村が、地域内での創業を支援するための独自の補助金制度を設けています。「(自治体名) 創業支援 補助金」などで検索してみましょう。店舗の改修費や設備導入費を補助してくれるケースがあります。

- 住宅関連の補助金: 「こどもエコすまい支援事業」の後継事業など、省エネ性能の高い住宅を新築する場合に利用できる補助金もあります。居住部分が対象となりますが、建築コストの助けになります。

これらの制度は、公募期間や要件が毎年変わるため、中小企業庁の「ミラサポplus」や、各自治体の公式サイトで常に最新の情報を確認することが重要です。

ローンの種類と条件を理解する

前述の通り、店舗付き住宅の資金調達では、どのローンを利用するかが大きな分かれ道となります。

住宅ローン

金利が低く、返済期間も長く設定できるため、最も有利なローンです。しかし、利用するには「居住部分の面積が建物全体の1/2以上」という条件をクリアする必要があります。この条件は、金融機関によって微妙に異なる場合があるため、複数の金融機関に事前に相談することが賢明です。また、フラット35を利用する場合は、店舗部分と住宅部分が壁や扉で明確に区画されている必要があるなど、構造上の要件も加わります。

事業用ローン

居住部分の面積が1/2未満の場合や、事業部分への投資額が大きい場合に利用するローンです。アパートローンやプロパーローン(金融機関独自のローン)などが該当します。

- メリット: 住宅ローンのような面積要件がないため、店舗を広く設計できます。

- デメリット:

- 金利が高い: 住宅ローンに比べて金利が1%~2%以上高くなるのが一般的です。

- 審査が厳しい: 個人の信用情報に加えて、事業計画書の提出が求められ、事業の収益性や将来性が厳しく審査されます。

- 返済期間が短い: 住宅ローンが最長35年なのに対し、15年~20年程度と短くなる傾向があります。

どちらのローンを利用するかで、総返済額は数百万円、場合によっては一千万円以上変わることもあります。設計段階からローン戦略を立て、建築会社や金融機関と緊密に連携することが極めて重要です。

税金の仕組みを把握する

店舗付き住宅を所有し、事業を運営していく上では、様々な税金が関わってきます。その仕組みを理解し、適切に対処することで、無駄な支出を抑えることができます。

住宅ローン控除

住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、年末のローン残高の一定割合が所得税から控除される制度です。店舗付き住宅の場合、控除の対象となるのは、原則として居住部分にかかるローン残高のみです。建物全体のローン残高に、居住部分の床面積割合を乗じて計算されます。店舗部分の割合が大きいと、控除額もその分少なくなります。

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に対して課される税金です。税額は「課税標準額 × 税率」で計算されます。店舗付き住宅の場合、居住部分と店舗部分で評価や軽減措置が異なります。

- 居住部分: 住宅用地として、課税標準額が大幅に軽減される特例があります。

- 店舗部分: 事業用の土地・建物(非住宅用地)として扱われるため、この軽減特例は適用されません。

したがって、店舗部分の面積が大きいほど、固定資産税・都市計画税は高くなる傾向にあります。

不動産取得税

土地や建物を取得した際に一度だけ課される税金です。こちらも固定資産税と同様、居住部分については軽減措置がありますが、店舗部分には適用されません。

確定申告

個人事業主として店舗を運営する場合、毎年2月16日から3月15日までの間に、前年1年間の所得と税額を計算して税務署に申告・納税する「確定申告」が必要です。

店舗付き住宅の場合、メリットの章で述べた「家事按分」が重要なポイントになります。建物の減価償却費、ローンの金利、固定資産税、水道光熱費などを、合理的な基準(床面積比など)で事業用と家事用に分け、事業用部分を経費として計上します。

適切な経費計上は節税に直結しますが、計算には専門的な知識が必要です。特に初年度は、税理士などの専門家に相談し、正しい申告方法を学ぶことをお勧めします。

店舗付き住宅の建築を依頼できる会社の種類

店舗付き住宅という特殊な建物を建てるには、信頼できるパートナー選びが不可欠です。建築を依頼できる会社は、主に「ハウスメーカー」「工務店」「設計事務所」の3種類に大別されます。それぞれの特徴を理解し、自分の計画に最も合った会社を選びましょう。

| 会社の種類 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ハウスメーカー | ・品質が安定している ・ブランド力と安心感 ・工期が比較的短い ・保証やアフターサービスが充実 |

・設計の自由度が低い(規格化) ・広告宣伝費などが上乗せされ、価格が高め ・仕様の変更が難しい場合がある |

・デザインに強いこだわりがない ・品質の安定や保証を重視したい ・実績のある大手企業に任せたい |

| 工務店 | ・設計の自由度が高い ・地域密着で柔軟な対応が期待できる ・コストを抑えやすい傾向 ・施主の要望を細かく反映できる |

・会社によって技術力やデザイン力に差がある ・工期が長くなる場合がある ・保証内容が会社ごとに異なる |

・デザインや間取りにこだわりたい ・地域性を活かした家づくりをしたい ・コストと自由度のバランスを取りたい |

| 設計事務所 | ・設計の自由度が最も高い ・独創的でデザイン性の高い建築が可能 ・施主の立場に立って施工会社を監理してくれる |

・設計料が別途必要(工事費の10~15%程度) ・施工は別の工務店が行うため、やり取りが増える ・完成までの期間が長くなる傾向 |

・唯一無二のオリジナリティを追求したい ・複雑な土地や難しい要望がある ・デザインを最優先したい |

ハウスメーカー

全国展開している大手住宅会社です。テレビCMなどで知名度も高く、ブランド力による安心感が魅力です。

メリット:

最大のメリットは品質の安定性です。部材を工場で生産し、マニュアル化された工法で建てるため、施工者による品質のばらつきが少なくなります。モデルハウスや住宅展示場で実物を確認できるため、完成後のイメージが湧きやすいのも利点です。また、長期保証や定期点検など、アフターサービスが充実している点も安心材料です。

デメリット:

一方で、商品は規格化されていることが多く、設計の自由度は比較的低い傾向にあります。間取りや仕様に独自のこだわりを反映させたい場合、対応が難しかったり、高額なオプション料金が発生したりすることがあります。また、広告宣伝費や研究開発費が価格に上乗せされるため、同規模の建物を工務店で建てる場合に比べて、コストは高めになるのが一般的です。店舗付き住宅の実績が少ないハウスメーカーもあるため、過去の施工例などを確認することが重要です。

工務店

地域に根差して営業している建築会社です。規模は様々ですが、地域での評判を大切にしている会社が多いです。

メリット:

ハウスメーカーに比べて設計の自由度が高く、施主の細かな要望に柔軟に対応してくれるのが最大の魅力です。木材の選び方や造作家具の製作など、こだわりの家づくりが可能です。また、大手のような大規模な広告宣伝を行わないため、コストを抑えやすい傾向にあります。社長や担当者との距離が近く、コミュニケーションを取りながら家づくりを進められる点もメリットと言えるでしょう。店舗付き住宅のような特殊な案件にも、親身に相談に乗ってくれることが多いです。

デメリット:

会社によって技術力やデザイン力、経営状態に差があるため、良い工務店を見極めるのが難しいという側面があります。施工事例などをよく確認し、複数の会社を比較検討することが不可欠です。また、専属のデザイナーがいない場合、デザイン面で物足りなさを感じる可能性もあります。保証制度も会社ごとに異なるため、契約前に内容をしっかり確認する必要があります。

設計事務所

建物の設計と工事監理を専門に行う事務所です。建築家が施主の要望をヒアリングし、オーダーメイドの設計図を作成します。

メリット:

3者の中で最も設計の自由度が高く、独創的でデザイン性に優れた建物を実現できる可能性があります。変形地や狭小地といった難しい条件の土地でも、その土地のポテンシャルを最大限に引き出すプランを提案してくれます。また、設計事務所は施主の代理人として、施工が設計図通りに行われているかを厳しくチェックする「工事監理」の役割も担います。これにより、施工品質を確保しやすくなります。

デメリット:

工事費とは別に、設計監理料が必要になります。一般的には総工事費の10%~15%が相場とされており、トータルコストは高くなる傾向があります。また、設計と施工が分離しているため、設計事務所選びと工務店選びの二段階のプロセスが必要になり、完成までの時間も長くなりがちです。建築家の作風と自分の好みが合うかどうかの相性も非常に重要になります。

どの会社を選ぶにしても、最も重要なのは「店舗付き住宅の建築実績が豊富かどうか」です。法規制や動線計画、防音・防臭対策など、専門的なノウハウを持っている会社を選ぶことが、成功への近道となります。

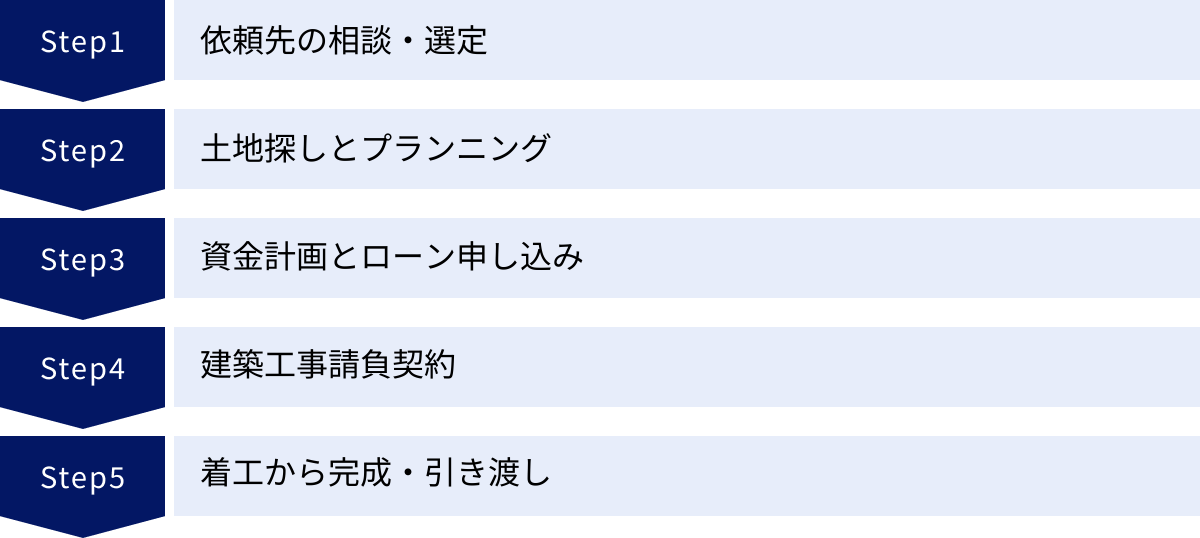

店舗付き住宅を建てるまでの5ステップ

実際に店舗付き住宅を建てることを決めてから、完成・引き渡しまでの大まかな流れを5つのステップで解説します。全体像を把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になります。

① 依頼先の相談・選定

最初のステップは、パートナーとなる建築会社を選ぶことです。前章で解説したハウスメーカー、工務店、設計事務所の中から、自分の希望や予算に合いそうな会社をいくつかリストアップします。

そして、各社に「店舗付き住宅を建てたい」という具体的な要望を伝え、相談会や見学会に参加します。この段階で、これまでの施工事例を見せてもらったり、担当者の知識や人柄を確認したりします。特に、店舗部分の業種を伝え、法規制や設備について的確なアドバイスをくれるかどうかは、重要な判断基準になります。

数社と打ち合わせを重ね、最も信頼できると感じた会社を1~2社に絞り込み、次のステップであるプランニングを依頼します。

② 土地探しとプランニング

すでに土地を持っている場合はその土地で、持っていない場合は土地探しからスタートします。土地探しとプランニングは並行して進めるのが効率的です。

- 土地探し: やりたい事業の業種やターゲット層を考慮し、最適な立地を選びます。同時に、「用途地域」や建ぺい率・容積率といった法的な制約を必ず確認します。不動産会社や建築会社に相談しながら進めましょう。

- プランニング: 建築会社に、事業内容、家族構成、ライフスタイル、予算などの要望を詳細に伝えます。それをもとに、建築会社が間取り図や外観デザイン、概算の見積もりなどを含む「基本設計」を作成してくれます。このプランを基に、プライバシー、動線、防音・防臭対策などが十分に考慮されているかを何度も打ち合わせを重ねて詰めていきます。

納得のいくプランが固まったら、詳細な仕様や設備を決める「実施設計」に進みます。

③ 資金計画とローン申し込み

プランと概算の見積もりが固まった段階で、詳細な資金計画を立て、金融機関にローンの申し込みを行います。

自己資金はいくら投入するのか、不足分をどのローンで賄うのかを決定します。住宅ローンを利用する場合は、居住部分の面積が1/2以上になっているかなど、プランがローンの条件を満たしているかを再確認します。

金融機関に、基本設計図や見積書、事業計画書(事業用ローンの場合)などを提出し、ローンの「事前審査(仮審査)」を申し込みます。ここで融資可能額の目安が分かれば、安心して次のステップに進めます。

④ 建築工事請負契約

実施設計図と最終的な見積書の内容にすべて合意できたら、建築会社と「建築工事請負契約」を締結します。これは、法的に効力を持つ重要な契約です。

契約書には、工事内容、請負代金、支払い方法、工期、引き渡し日、遅延した場合の損害金、保証内容などが明記されています。契約書と添付されている設計図書、見積書、仕様書などの内容を隅々まで確認し、少しでも疑問があれば必ず質問して解消してから署名・捺印しましょう。契約後は、原則として内容の変更は難しくなり、変更できたとしても追加費用が発生します。

契約と同時に、ローンの「本審査」を申し込みます。本審査が承認されれば、金融機関との間で「金銭消費貸借契約(ローン契約)」を結びます。

⑤ 着工から完成・引き渡し

契約が完了し、建築確認申請の許可が下りると、いよいよ工事が始まります(着工)。

工事期間中は、任せきりにするのではなく、定期的に現場に足を運び、工事の進捗状況を確認することをお勧めします。気になる点があれば、現場監督や担当者に質問しましょう。

建物が完成すると、自治体や指定確認検査機関による「完了検査」が行われ、建築確認申請の通りに建てられているかがチェックされます。これに合格すると「検査済証」が交付されます。その後、施主と建築会社の担当者による「施主検査(内覧会)」で、傷や汚れ、不具合がないかを確認します。問題がなければ、残金決済を行い、建物の鍵や保証書などを受け取って「引き渡し」となります。

この引き渡しをもって、夢の店舗付き住宅での新しい生活がスタートします。

まとめ

店舗付き住宅は、「通勤時間ゼロ」「固定費削減」「柔軟な働き方」といった数多くのメリットを提供し、自分らしいワークライフバランスを実現するための強力な選択肢です。家族との時間を大切にしながら、地域に根差したビジネスを展開するという理想の暮らしを、現実のものにできる可能性を秘めています。

しかしその一方で、「プライベートとの切り替えの難しさ」「騒音・匂いの問題」「売却のしにくさ」「ローンや法規制の制約」といった、特有のデメリットやハードルが存在することも事実です。これらの課題を軽視して計画を進めてしまうと、後々「こんなはずではなかった」という後悔につながりかねません。

店舗付き住宅で後悔しないために最も重要なことは、メリットとデメリットの両方を深く理解した上で、周到な準備と計画を行うことです。

本記事で解説した以下のポイントを、ぜひあなたの計画に役立ててください。

- 間取りの工夫: プライバシーの確保と動線の分離を最優先に考え、防音・防臭・防犯対策を徹底する。

- 法規制の確認: 土地探しの段階で、希望する業種と規模の店舗が建てられる「用途地域」であるかを必ず確認する。

- 資金計画とローン: 建築費だけでなく、開業資金や諸費用も含めた余裕のある資金計画を立て、住宅ローンを利用できる条件(居住部分50%以上など)を意識して設計する。

- 税金の知識: 経費計上(家事按分)の仕組みを理解し、専門家のアドバイスも受けながら適切に節税を行う。

- パートナー選び: 店舗付き住宅の実績が豊富な建築会社(ハウスメーカー、工務店、設計事務所)を見つける。

店舗付き住宅の建築は、人生における大きなプロジェクトです。専門的な知識が求められる場面も多いため、一人で抱え込まず、信頼できる建築会社、金融機関、税理士といった専門家の力を借りながら、一歩一歩着実に進めていきましょう。

この記事が、あなたの夢の実現に向けた確かな一助となれば幸いです。