新しい店舗を開業する、あるいは既存の店舗をリニューアルする際、その成功を大きく左右するのが「内装」です。魅力的な内装は、ブランドイメージを顧客に伝え、快適な空間を提供することで集客力や顧客満足度を高める重要な要素となります。しかし、その一方で多くの事業者にとって頭を悩ませるのが、内装工事にかかる「費用」ではないでしょうか。

「一体いくらくらいかかるのか見当もつかない」「費用を抑えたいけれど、どこを削ればいいのかわからない」「悪質な業者に高額な請求をされたらどうしよう」といった不安は尽きません。

店舗の内装工事費用は、坪数、業態、物件の状態(スケルトンか居抜きか)、デザインのこだわりなど、様々な要因によって大きく変動します。そのため、正確な費用相場を把握し、費用の内訳を理解した上で、賢くコストをコントロールする知識が不可欠です。

この記事では、これから店舗の内装工事を検討しているオーナー様に向けて、以下の内容を網羅的かつ分かりやすく解説します。

- 坪数・業態・物件の種類別に見た詳細な費用相場

- 工事費用の具体的な内訳とそれぞれの割合

- コストを賢く抑えるための7つの実践的なコツ

- 企画から完成までの基本的な工事の流れ

- 依頼先となる業者の種類とそれぞれの特徴

- 失敗しない優良な内装業者を見抜くための5つのポイント

- 後悔しないために押さえておくべき重要な注意点

本記事を最後までお読みいただくことで、店舗内装工事に関する不安を解消し、ご自身の理想とする店舗を、適正な価格で、そして確実に実現するための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

店舗内装工事の費用相場

店舗内装工事の費用を考える上で、まず押さえておきたいのが「費用相場」です。しかし、この相場は一律ではなく、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、費用の全体像を掴むために、「坪数」「業態」「物件の種類」という3つの主要な切り口から、具体的な費用相場を詳しく解説していきます。これらの相場感を事前に把握しておくことが、適切な予算計画を立てる第一歩となります。

坪数別の費用相場

店舗内装工事の費用を算出する際、最も基本的な指標となるのが「坪単価」です。坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの工事費用のことを指します。ただし、単純に「坪単価 × 総坪数」で総額が決まるわけではない点に注意が必要です。

一般的に、店舗の坪数が小さいほど坪単価は高くなる傾向があります。これは、店舗の規模に関わらず、厨房設備やトイレ、空調、レジカウンターといった最低限必要な設備や造作は一通り設置する必要があるためです。例えば10坪の店舗と30坪の店舗でも、厨房設備の規模は大きく変わらないかもしれません。その結果、総工費に占める設備費の割合が小規模店舗ほど高くなり、坪単価を押し上げるのです。

以下に、物件の状態(スケルトン・居抜き)ごとの坪数別費用相場の目安をまとめました。

| 坪数 | スケルトン物件の費用相場(坪単価の目安:30万~100万円) | 居抜き物件の費用相場(坪単価の目安:15万~50万円) |

|---|---|---|

| 10坪 | 400万円 ~ 1,000万円 | 200万円 ~ 500万円 |

| 20坪 | 700万円 ~ 1,600万円 | 300万円 ~ 800万円 |

| 30坪 | 900万円 ~ 2,100万円 | 450万円 ~ 1,200万円 |

| 50坪 | 1,500万円 ~ 3,500万円 | 750万円 ~ 2,000万円 |

| 100坪 | 3,000万円 ~ 7,000万円 | 1,500万円 ~ 4,000万円 |

※上記の金額はあくまで一般的な目安であり、業態やデザイン、使用する素材のグレードによって大きく変動します。

例えば、20坪のカフェをスケルトン物件で開業する場合を考えてみましょう。坪単価を50万円と仮定すると、総額は1,000万円となります。しかし、デザインに凝り、ハイグレードな素材や厨房機器を導入すれば、坪単価は80万円(総額1,600万円)を超えることも珍しくありません。逆に、シンプルな内装でコストを抑えれば、坪単価35万円(総額700万円)程度に収まる可能性もあります。

このように、坪単価はあくまで概算を掴むための指標と捉え、ご自身の計画する店舗の業態やコンセプトに合わせて、より詳細な見積もりを取ることが重要です。

業態別の費用相場

坪数と並んで費用を大きく左右するのが「業態」です。業態によって必要となる設備の専門性や工事の複雑さが全く異なるため、坪単価も大きく変わってきます。ここでは代表的な4つの業態について、それぞれの特徴と費用相場を解説します。

飲食店

飲食店は、他の業態と比較して内装工事費用が最も高額になる傾向があります。その最大の理由は、厨房設備にあります。

- 専門的な設備工事: ガス、給排水、排気・換気、防水、グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置など、専門的で大掛かりな設備工事が必須です。特に、重飲食(火を多用する中華料理や焼肉など)は、強力な排気ダクトや大容量の電源が必要となり、費用はさらに高くなります。

- 保健所の基準: 営業許可を得るためには、保健所が定める基準(例:厨房の床は耐水性のある素材にする、従業員用とお客様用の手洗いを分けるなど)をすべてクリアする必要があり、これが工事内容を規定し、費用に影響します。

- 快適性の追求: お客様が快適に過ごせるよう、適切な空調や照明、音響設備も求められます。

【費用相場(坪単価)】

- スケルトン物件: 50万円 ~ 100万円以上

- 居抜き物件: 20万円 ~ 60万円

カフェやバーなどの軽飲食であれば相場の下限に近づき、レストランや焼肉店などの重飲食では上限を超えることもあります。

美容室・サロン

美容室やネイルサロン、エステサロンなども、専門的な設備が必要となるため、比較的高額な工事費がかかります。

- 給排水設備: シャンプー台の設置には、特殊な給排水工事が必要です。床下に配管スペースを確保する必要があるため、床をかさ上げする工事(二重床)が発生することも多く、コストアップの要因となります。

- 電気設備: ドライヤーやパーマ機など、消費電力の大きい機器を多数同時に使用するため、大容量の電気幹線を引き込む工事が必要になる場合があります。

- デザイン性: お客様にリラックスしてもらうための非日常的で洗練された空間づくりが求められます。照明計画や内装材、造作家具などにこだわるケースが多く、デザイン費や材料費が高くなる傾向があります。

【費用相場(坪単価)】

- スケルトン物件: 40万円 ~ 80万円

- 居抜き物件: 20万円 ~ 50万円

シャンプー台の数や、個室の有無などが費用を左右する大きなポイントです。

アパレル・物販店

アパレルショップや雑貨店などの物販店は、飲食店や美容室のような大掛かりな設備工事は少ないため、坪単価は比較的抑えやすい業態です。

- デザインとブランディング: 商品を魅力的に見せ、ブランドの世界観を表現するための内装デザインが最も重要になります。壁、床、天井の仕上げ材や、空間を彩る照明計画が費用の中心となります。

- 什器(じゅうき): 商品を陳列するための棚、ハンガーラック、ショーケース、レジカウンターなどの什器が費用に大きく影響します。既製品を使うか、空間に合わせて造作するかで数十万円から数百万円の差が出ます。

- 動線計画: お客様が店内を回遊しやすく、多くの商品に触れてもらえるような動線計画が売上を左右するため、レイアウト設計が重要です。

【費用相場(坪単価)】

- スケルトン物件: 30万円 ~ 70万円

- 居抜き物件: 15万円 ~ 40万円

物販店は、デザインや使用する素材のグレードによって費用が青天井になりやすいのが特徴です。ラグジュアリーブランドのように内装に徹底的にこだわる場合は、坪単価100万円を超えることもあります。

クリニック

クリニック(診療所)の内装工事は、一般の店舗とは異なり、非常に専門性が高く、法的な規制も多いため、高額になる傾向があります。

- 専門的な設備・設計: レントゲン室のX線防護工事、プライバシーに配慮した診察室の設計、感染対策を考慮した換気設備、車椅子の患者様も利用しやすいバリアフリー設計などが必須です。

- 法規制の遵守: 建築基準法や消防法に加え、医療法で定められた構造設備の基準を満たす必要があります。これらの基準は非常に厳格であり、専門知識を持つ設計・施工業者でなければ対応できません。

- 清潔感と安心感: 患者様に清潔感と安心感を与える内装が求められます。汚れにくく、清掃しやすい素材選びも重要です。

【費用相場(坪単価)】

- スケルトン物件: 50万円 ~ 150万円以上

- 居抜き物件: 30万円 ~ 80万円

診療科目によって必要な設備が大きく異なり、特に歯科や放射線科などは高額になります。

物件の種類(スケルトン・居抜き)による費用相場の違い

最後に、物件の状態が費用に与える影響について詳しく見ていきましょう。賃貸店舗物件は、大きく「スケルトン物件」と「居抜き物件」の2種類に分けられます。

- スケルトン物件: 床・壁・天井がコンクリート打ちっ放しなど、内装が何もない状態の物件です。ゼロからすべてを構築するため、デザインの自由度が非常に高い反面、内装や設備工事のすべてが必要となり、費用は高額に、工期も長くなります。

- 居抜き物件: 前のテナントが使用していた内装や設備(空調、厨房機器、トイレなど)が残されたままの物件です。既存の設備を流用できるため、初期費用を大幅に抑えられ、工期も短縮できるのが最大のメリットです。しかし、デザインの自由度が低く、設備の劣化や故障のリスク、レイアウトの制約といったデメリットもあります。

それぞれのメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。

| 項目 | スケルトン物件 | 居抜き物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 高い | 安い |

| 工期 | 長い | 短い |

| デザインの自由度 | 高い(ゼロから作れる) | 低い(既存のレイアウトに制約される) |

| 設備の状況 | すべて新規で導入 | 既存設備を流用可能(劣化・故障リスクあり) |

| 前の店のイメージ | ない | 残っている場合がある |

| おすすめのケース | ・独自のコンセプトを強く反映させたい ・資金に余裕がある |

・初期費用を抑えたい ・早く開業したい ・同業種の店舗跡地 |

居抜き物件を検討する際は、「造作譲渡料」の有無を確認する必要があります。これは、前のテナントが残した内装や設備を買い取るための費用で、無償の場合もあれば、数十万~数百万円の費用がかかる場合もあります。また、リース契約の機器が残されているケースもあるため、所有権の所在を明確にすることが不可欠です。

このように、店舗内装工事の費用は様々な要素が複雑に絡み合って決まります。まずはご自身の事業計画に基づき、「どの業態で」「どのくらいの規模の」「どのタイプの物件で」開業するのかを明確にすることが、正確な予算を把握するための第一歩と言えるでしょう。

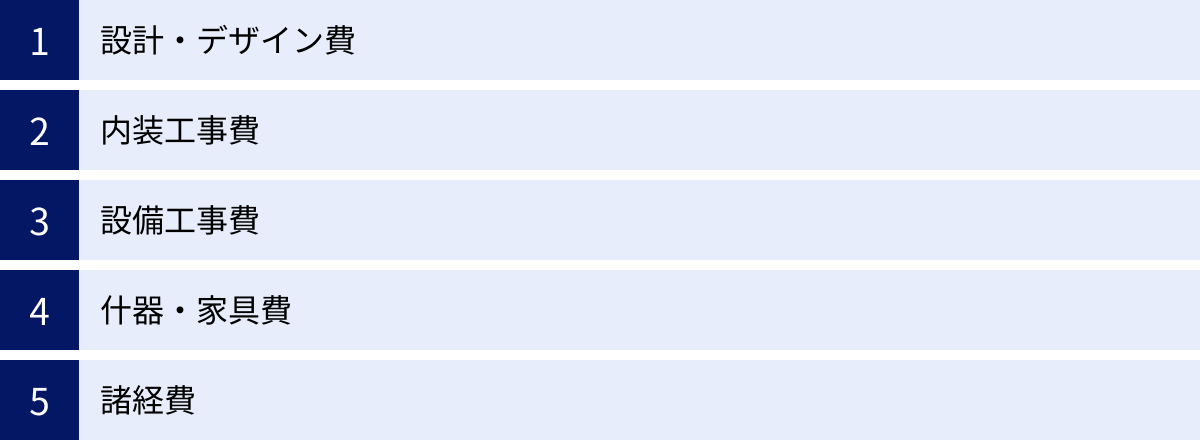

店舗内装工事にかかる費用の内訳

店舗内装工事の総額を把握したら、次に理解すべきは「その費用が何に使われているのか」という内訳です。見積書に記載された項目を正しく理解することは、費用の妥当性を判断し、コスト削減のポイントを見つけるために不可欠です。ここでは、内装工事費用を構成する主要な5つの項目、「設計・デザイン費」「内装工事費」「設備工事費」「什器・家具費」「諸経費」について、それぞれの内容と費用の目安を詳しく解説します。

設計・デザイン費

設計・デザイン費は、店舗のコンセプトを具体的な形に落とし込むための「知的労働」に対する費用です。単に見た目を良くするだけでなく、機能性や安全性、法規遵守など、店舗運営の根幹を支える重要な役割を担っています。

- 業務内容:

- ヒアリング・企画: オーナーの要望やコンセプト、予算などをヒアリングし、事業計画に基づいた空間の方向性を定めます。

- 基本設計: 店舗のレイアウトプラン(ゾーニング)、動線計画、デザインコンセプトを固め、平面図やイメージパースなどを作成します。

- 実施設計: 基本設計を基に、工事に必要な詳細な図面(平面詳細図、展開図、天井伏図、建具図、設備図など)を作成します。使用する素材や什器の仕様もこの段階で決定します。

- 工事監理: 工事が設計図通りに行われているかを、専門家の立場でチェックします。施工業者との調整役も担います。(設計と施工を別々の業者に依頼した場合)

- 費用相場:

一般的に、総工事費の10%~15%が目安とされています。例えば、総工事費が1,000万円の場合、設計・デザイン費は100万円~150万円程度となります。著名なデザイナーや実績豊富な設計事務所に依頼する場合は、20%を超えることもあります。

【注意点】

設計から施工までを一貫して行う「デザイン施工会社」に依頼する場合、見積書上で「設計費」が項目として計上されず、工事費に含まれているケースがあります。一見するとお得に感じられますが、その分、各工事項目に設計費が上乗せされている可能性があります。「設計費無料」という言葉だけに惑わされず、総額で判断することが重要です。

内装工事費

内装工事費は、店舗の「骨格」や「内外装」を作り上げるための費用で、一般的に「内装工事」と聞いて多くの人がイメージする部分です。総工事費の中でも大きな割合を占める中心的な費用となります。

- 主な工事内容:

- 仮設工事: 工事期間中の養生(既存部分の保護)、仮設の電気やトイレの設置など、工事を円滑に進めるための準備工事です。

- 解体工事: 居抜き物件で不要な壁や設備を撤去したり、スケルトン物件で新たな工事のために一部を壊したりする工事です。

- 軽鉄工事(LGS工事): 軽量鉄骨で壁や天井の下地(骨組み)を作る工事です。間取りを決定する重要な工程です。

- ボード工事: 軽鉄下地の上に石膏ボードなどを貼り付けて、壁や天井の面を形成します。

- 造作工事: 設計図に基づいて、カウンターや陳列棚、収納など、既製品では対応できないものを大工が現場で製作・設置する工事です。店舗のオリジナリティを出す上で重要です。

- 仕上げ工事: 壁(クロス、塗装、タイル)、床(フローリング、塩ビタイル、カーペット)、天井(クロス、塗装)など、空間の印象を最終的に決定づける工事です。

- 建具工事: ドアや窓、間仕切りなどを取り付ける工事です。

- 外装・看板工事: ファサード(建物の正面)のデザイン、看板の製作・設置など、店舗の「顔」を作る工事です。

- 費用相場:

総工事費の40%~60%程度を占めることが多く、最も大きなウェイトを持つ費用項目です。使用する素材のグレードや造作工事の量によって金額が大きく変動します。

設備工事費

設備工事費は、店舗のインフラを整え、快適で安全な環境を提供するための工事費用です。目に見えない部分が多いですが、店舗の機能性を支える生命線とも言える重要な部分です。特に飲食店や美容室では、この設備工事費の割合が非常に高くなります。

- 主な工事内容:

- 電気設備工事: 照明器具の設置、配線、コンセントやスイッチの増設、分電盤の設置など。業態によっては高圧電力の引き込み工事も必要です。

- 空調設備工事: 業務用エアコンの設置、ダクトの配管工事など。快適な空間づくりに不可欠です。

- 換気・排煙設備工事: 厨房の排気ダクトや店内の換気扇の設置工事。建築基準法や消防法で設置が義務付けられている場合もあります。

- 給排水・ガス設備工事: 厨房やトイレ、シャンプー台などへの給水・排水管の敷設、ガス管の配管工事。専門的な技術が必要です。

- 防災設備工事: 火災報知器、スプリンクラー、誘導灯、消火器などの設置工事。消防法の基準をクリアするために必須です。

- 厨房設備工事: 業務用冷蔵庫、コンロ、シンク、食洗機などの厨房機器の設置・接続工事。

- 費用相場:

総工事費の20%~40%程度が目安です。ただし、前述の通り、飲食店の場合は50%以上を占めることも珍しくありません。居抜き物件で既存設備を流用できれば、この費用を大幅に削減できます。

什器・家具費

什器(じゅうき)・家具費は、商品を陳列したり、お客様が利用したりするための備品を購入・製作するための費用です。空間の機能性とデザイン性を両立させるための重要な要素です。

- 什器: 商品を陳列・展示するための器具全般を指します。

- 例:商品棚、ハンガーラック、ショーケース、ゴンドラ、レジカウンターなど。

- 家具: お客様やスタッフが使用する家具類です。

- 例:テーブル、椅子、ソファ、受付カウンター、収納棚など。

これらは、既製品を購入する、中古品を探す、リースを利用する、あるいは空間に合わせてオリジナルで製作する(造作)といった選択肢があります。デザイン性や統一感を重視するなら造作が理想ですが、費用は最も高くなります。コストを抑えたい場合は、既製品や中古品をうまく組み合わせる工夫が必要です。

- 費用相場:

総工事費の10%~20%程度が目安ですが、選ぶアイテムのグレードや、造作の割合によって大きく変動します。特にアパレルや物販店では、ブランドイメージを表現するために什器にこだわるケースが多く、費用割合が高くなる傾向があります。

諸経費

諸経費は、工事本体の費用以外に発生する様々な費用の総称です。見積書では「諸経費一式」とまとめられていることもありますが、その内訳を理解しておくことが重要です。

- 主な内容:

- 現場管理費: 施工業者が現場を管理・監督するために必要な人件費や経費です。工事を安全かつ円滑に進めるための費用で、工事費の5~15%程度が一般的です。

- 廃材処分費: 解体工事や工事中に発生した産業廃棄物を適切に処理するための費用です。

- 運搬費: 資材や什器などを現場に運び込むための費用です。

- 各種申請費用: 建築確認申請や消防署、保健所への届出など、各種行政手続きにかかる手数料や代行費用です。

- その他: 工事車両の駐車場代、近隣への挨拶品代、各種保険料(工事保険など)が含まれる場合もあります。

- 費用相場:

総工事費の5%~10%程度が目安です。

見積書を確認する際は、これらの内訳が明確に記載されているかを必ずチェックしましょう。「一式」計上されている場合は、どのような費用が含まれているのかを業者に確認し、不透明な点をなくしておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

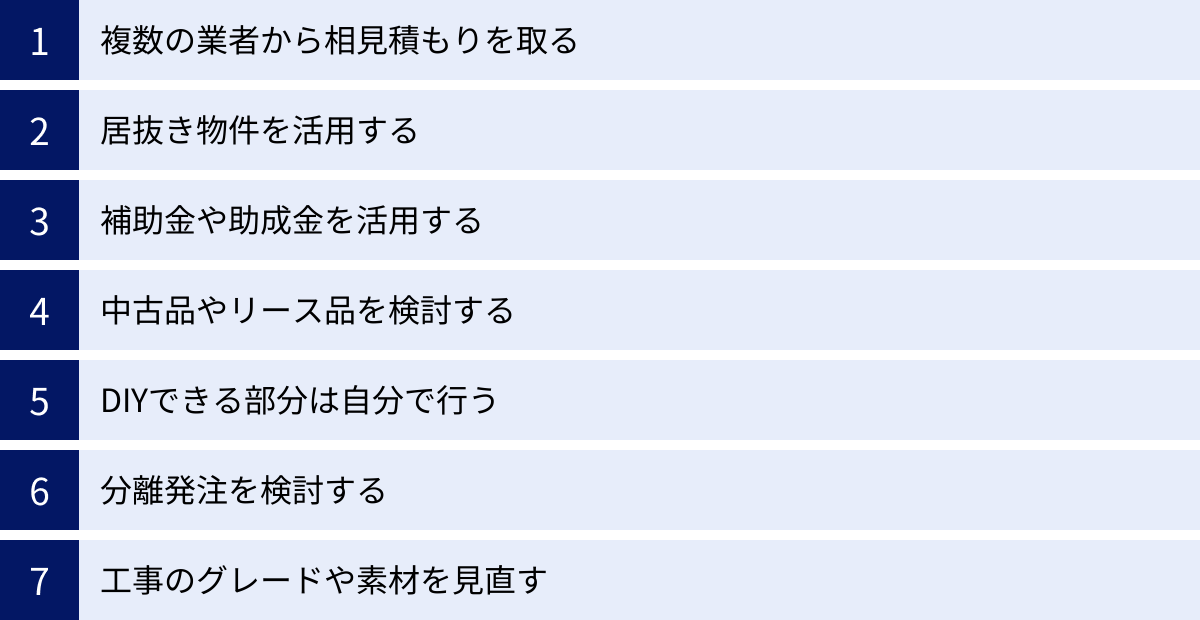

店舗内装工事の費用を安く抑える7つのコツ

理想の店舗を実現したいという想いと、限られた予算との間で、多くの事業者が頭を悩ませます。しかし、やみくもにコストを削るだけでは、店舗の品質や魅力を損ない、長期的に見て失敗につながる可能性があります。大切なのは、「かけるべきところ」と「抑えるべきところ」を見極め、賢く費用をコントロールすることです。ここでは、店舗の質を落とさずに内装工事費用を安く抑えるための、7つの実践的なコツをご紹介します。

① 複数の業者から相見積もりを取る

これはコスト削減の基本中の基本であり、最も重要なステップです。「相見積もり(あいみつもり)」とは、複数の業者に同じ条件で工事の見積もりを依頼し、内容を比較検討することです。

- メリット:

- 適正価格の把握: 1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか判断できません。複数社を比較することで、工事内容に見合った適正な価格帯が見えてきます。

- 提案内容の比較: 価格だけでなく、各社がどのようなデザインや工事方法を提案してくるかを比較できます。自分では思いつかなかったような、より良いアイデアに出会える可能性もあります。

- 悪徳業者の回避: 不当に高額な請求をする業者や、説明が不誠実な業者を見抜くことができます。

- 実践のポイント:

- 最低3社から見積もりを取りましょう。多すぎても比較が大変になるため、3~4社が適切です。

- 見積もりを依頼する際は、必ず同じ条件(設計図や仕様書、要望など)を提示します。条件が異なると、正確な比較ができなくなります。

- 単に総額の安さだけで判断せず、見積書の項目が詳細で明確か、提案内容が魅力的か、担当者の対応は信頼できるか、といった総合的な観点で比較検討することが成功の鍵です。

② 居抜き物件を活用する

前述の通り、居抜き物件は内装工事の初期費用を大幅に削減できる可能性を秘めています。

- メリット:

- 設備工事費の削減: 厨房設備や空調、トイレなどの高額な設備が残っていれば、その分の工事費が丸ごと不要になります。特に飲食店や美容室など、設備投資が大きい業態ほど効果は絶大です。

- 工期の短縮: 大掛かりな設備工事や内装工事が不要なため、契約から開業までの期間を短縮できます。その分、家賃の空払い期間も短くなります。

- 注意点:

- 設備の劣化・故障リスク: 既存の設備は中古品です。すぐに故障するリスクや、性能が低い可能性があります。契約前に必ず動作確認を行い、製造年月日やメンテナンス履歴を確認しましょう。リース品でないかも要確認です。

- レイアウトの制約: 既存の間取りや設備の位置が、自分の理想とする店舗の動線やコンセプトに合わない場合があります。無理に合わせようとすると、使い勝手の悪い店舗になってしまいます。

- 前の店のイメージ: 同業種の居抜きの場合、前の店の評判が良くないと、そのマイナスイメージを引き継いでしまう可能性があります。

自分の計画する店舗コンセプトが、既存のレイアウトや設備を活かせる場合に限り、居抜き物件は非常に強力な選択肢となります。

③ 補助金や助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業や小規模事業者の新たな挑戦を支援するため、様々な補助金・助成金制度を用意しています。内装工事費も対象となる場合が多く、活用しない手はありません。

- 代表的な制度の例:

- 事業再構築補助金: 新市場進出、事業・業種転換、事業再編など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。建物の改修費も補助対象経費に含まれます。

- 小規模事業者持続化補助金: 小規模事業者が販路開拓や生産性向上のために取り組む経費の一部を補助する制度です。店舗の改装による新たな顧客層の獲得なども対象となり得ます。

- 各自治体の創業者向け補助金: 多くの市区町村が、地域経済の活性化を目的として、新たに事業を始める創業者向けに独自の補助金・助成金制度を設けています。店舗の改装費用を対象としているケースも多いです。

- 活用のポイント:

- 最新情報の確認: 補助金制度は、公募期間や要件が頻繁に変更されます。中小企業庁や各自治体のウェブサイトを定期的にチェックし、最新の情報を入手することが不可欠です。

- 早めの準備: 申請には事業計画書の作成など、多くの準備が必要です。公募開始前から準備を進めておきましょう。

- 専門家の活用: 申請手続きが複雑で難しい場合は、中小企業診断士や行政書士などの専門家に相談するのも有効な手段です。

(参照:中小企業庁 ミラサポplus、各都道府県・市区町村の公式サイト)

④ 中古品やリース品を検討する

新品の什器や厨房機器は高額ですが、中古品やリース品をうまく活用することで、初期投資を大きく抑えることができます。

- 対象となるもの: 厨房機器(冷蔵庫、シンク、コンロなど)、什器(陳列棚、ショーケース)、家具(テーブル、椅子)など。

- メリット:

- コスト削減: 新品に比べて大幅に安価に導入できます。

- デメリット・注意点:

- 保証: 中古品は保証がない、または期間が短い場合が多いです。故障した際の修理費は自己負担となります。

- デザインの不統一: 様々なところから集めると、デザインやサイズに統一感がなく、ちぐはぐな印象になる可能性があります。

- リース: 月々の支払いで済みますが、契約期間トータルで見ると購入するより割高になることも。所有権はリース会社にあります。

お客様の目に直接触れないバックヤードの備品や厨房機器に中古品を活用し、お客様が利用するテーブルや椅子はデザイン性を重視して新品を選ぶなど、メリハリをつけた活用がおすすめです。

⑤ DIYできる部分は自分で行う

DIY(Do It Yourself)で、オーナー自身やスタッフが内装工事の一部を行うこともコスト削減に繋がります。

- DIYが可能な範囲の例:

- 壁の塗装(ペンキ塗り)

- 簡単な棚の取り付け

- 既製家具の組み立て

- 壁紙(クロス)貼り(難易度は高め)

- メリット:

- 人件費の削減: 業者に依頼する分の人件費(工賃)を削減できます。

- 愛着の醸成: 自分たちの手で作り上げたという経験が、店舗への愛着を深めます。

- 注意点:

- 専門工事は絶対にNG: 電気、ガス、水道、防災設備、構造に関わる工事は、資格を持つ専門家でなければ絶対に行ってはいけません。法律違反になるだけでなく、火災や事故の原因となり大変危険です。

- 仕上がりの品質: プロのような美しい仕上がりは期待できません。手作り感も味になりますが、店舗のコンセプトに合わない場合もあります。

- 時間と労力: 開業準備で忙しい中、DIYに割く時間と労力を確保する必要があります。

どこまでDIYが可能か、事前に施工業者とよく相談し、無理のない範囲で挑戦してみましょう。

⑥ 分離発注を検討する

通常、内装工事は設計から施工までを一社(デザイン施工会社など)にまとめて依頼する「一括発注」が一般的です。これに対し、「分離発注」は、設計、内装工事、電気工事、水道工事、家具製作などを、それぞれ専門の業者に個別に直接発注する方法です。

- メリット:

- 中間マージンの削減: 一括発注で発生する元請け業者の管理費(中間マージン)をカットできるため、トータルコストを抑えられる可能性があります。

- デメリット:

- 発注者の負担増大: 各業者との打ち合わせ、スケジュール調整、工程管理などをすべて自分で行う必要があり、膨大な手間と時間がかかります。

- 専門知識が必要: 建築や内装に関するある程度の知識がないと、業者とのやり取りや品質の判断が困難です。

- 責任の所在が曖昧に: 工事後に不具合が発生した際、どの業者の責任なのかが分かりにくく、トラブルになる可能性があります。

分離発注は、コスト削減効果が期待できる反面、非常に難易度が高い方法です。建築業界での経験があるなど、よほど知識と時間に自信がある場合を除き、初心者には「一括発注」をおすすめします。

⑦ 工事のグレードや素材を見直す

内装費用を左右する大きな要因の一つが、使用する素材や設備のグレードです。ここにメリハリをつけることで、全体の質感を損なうことなくコストを調整できます。

- 見直しのポイント:

- 素材のグレード: 例えば、床材を無垢材から木目調の塩ビタイルに変える、壁を塗り壁から量産品のクロスに変えるなど、見た目の印象を大きく変えずにコストダウンできる代替案を検討します。

- 造作か既製品か: こだわりのカウンターなどは造作にし、バックヤードの棚や収納は既製品で済ませるなど、場所によって使い分けます。

- お金をかける場所の選定: お客様の視線が集まる場所や、直接手が触れる場所(エントランス、カウンター、テーブルなど)には良い素材を使い、それ以外の場所(バックヤード、トイレの奥など)はコストを抑える、という「選択と集中」が重要です。

業者に予算を正直に伝えた上で、「この予算内で、質感を落とさずにコストダウンできる代替案はありませんか?」とプロの視点から提案を求めるのが効果的です。

これらのコツを組み合わせることで、予算内で最大限のパフォーマンスを発揮する店舗づくりが可能になります。

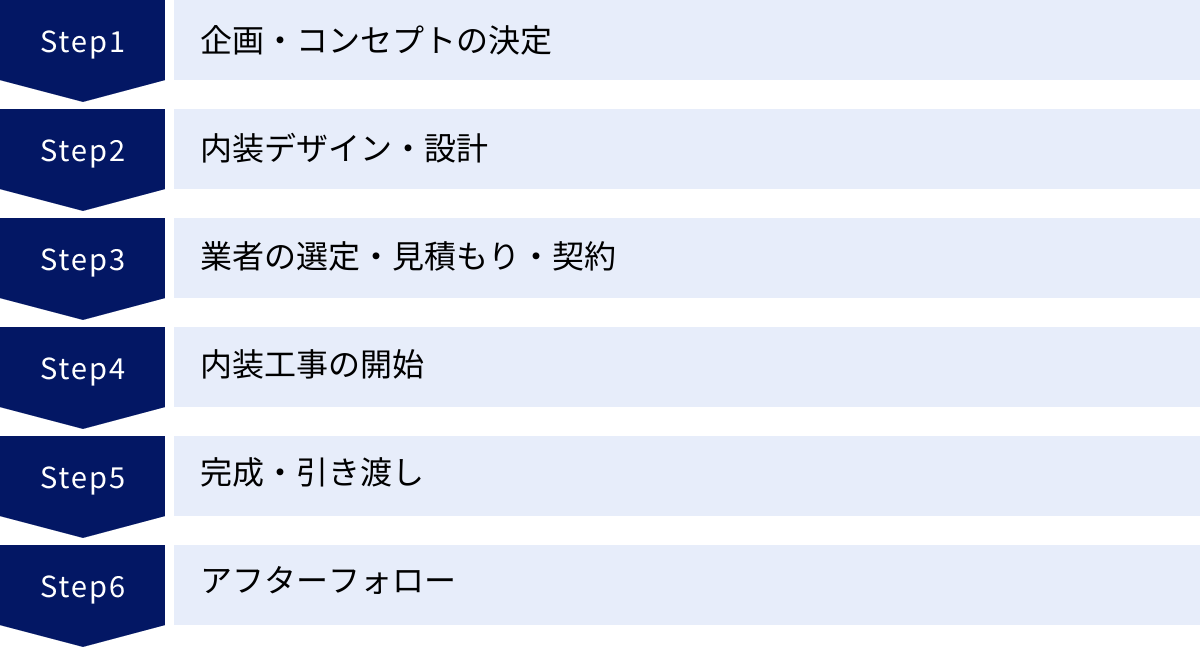

店舗内装工事の基本的な流れ6ステップ

「店舗の内装工事って、何から始めたらいいの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。思いつきで行動すると、手戻りが発生したり、重要なプロセスが抜け落ちたりしてしまいます。ここでは、企画段階から店舗が完成し、引き渡しを受けるまでの基本的な流れを6つのステップに分けて解説します。この全体像を把握しておくことで、計画的に、そしてスムーズに開業準備を進めることができます。

① 企画・コンセプトの決定

すべての始まりであり、最も重要なステップが「企画・コンセプトの決定」です。ここで店舗の骨格を固めることで、その後のプロセスがブレなく進みます。焦らずじっくりと時間をかけて考え抜くことが、成功への第一歩です。

- 検討すべき項目:

- 事業コンセプト: 「誰に(ターゲット顧客)」「何を(商品・サービス)」「どのように(提供方法・価格帯)」提供するのかを明確にします。

- 店舗コンセプト: 事業コンセプトを空間に落とし込みます。「ナチュラルで温かみのある空間」「スタイリッシュでモダンな空間」「非日常を味わえる隠れ家的な空間」など、具体的なイメージを固めます。参考になる店舗の写真や雑誌の切り抜きなどを集めておくと、後のデザイナーとの打ち合わせで役立ちます。

- 事業計画・資金計画: 内装工事費だけでなく、物件取得費、運転資金など、開業に必要な総費用を算出し、自己資金や融資を含めた資金調達の計画を立てます。この段階で、内装工事にかけられる予算の上限を明確にしておくことが重要です。

- タイミングの目安: 開業希望日の6ヶ月~1年以上前

この段階は、物件探しと並行して進めることが多いです。理想のコンセプトが固まっても、それを実現できる物件が見つからなければ意味がありません。逆に、良い物件が見つかっても、コンセプトがなければ内装デザインに進めません。

② 内装デザイン・設計

企画・コンセプトという「想い」を、専門家であるデザイナーや設計者と共に「具体的な形」に落とし込んでいくステップです。

- 主なプロセス:

- 業者選定(設計依頼先): この段階で、デザイン・設計を依頼するパートナー(設計事務所やデザイン施工会社)を探し始めます。

- 基本設計: 決定したコンセプトや予算を基に、デザイナーが平面レイアウト案やデザインの方向性、イメージパース(完成予想図)などを提案します。オーナーはこれに対しフィードバックを行い、何度も打ち合わせを重ねて、店舗の基本的な骨格を固めていきます。顧客動線やスタッフ動線もこの段階で綿密に検討します。

- 実施設計: 基本設計で固まった内容を基に、実際に工事を行うための詳細な図面一式(平面詳細図、展開図、電気設備図、給排水設備図など)を作成します。壁や床の仕上げ材、照明器具、什器の仕様など、細部まで具体的に決定していきます。この実施設計図が、後の見積もりや工事の精度を左右する非常に重要なものとなります。

- タイミングの目安: 開業希望日の4~6ヶ月前

この設計段階で妥協せず、細部までしっかりと要望を伝え、納得のいくまで打ち合わせを行うことが、後悔のない店舗づくりに繋がります。

③ 業者の選定・見積もり・契約

実施設計図が完成したら、次はその図面を基に実際に工事を行ってくれる施工業者を選定するステップです。

- 主なプロセス:

- 相見積もり: 複数の施工業者(工務店や内装会社)に実施設計図を渡し、工事費用の見積もりを依頼します。前述の通り、3社程度から取るのが一般的です。

- 業者選定: 提出された見積書の内容を精査します。金額だけでなく、工事項目が詳細に記載されているか、担当者の対応は誠実か、会社の施工実績は豊富かなどを総合的に比較検討し、依頼する1社を決定します。

- 契約: 業者を決定したら、「工事請負契約」を締結します。契約書には、工事金額、支払い条件(着手金、中間金、残金など)、工期(着工日と完成日)、遅延した場合の規定、保証内容などが明記されています。内容を隅々まで確認し、不明な点があれば必ず質問して解消してから署名・捺印します。

- タイミングの目安: 開業希望日の3~4ヶ月前

設計事務所に設計を依頼している場合は、施工業者の選定や見積もりの比較検討についてもサポートしてくれる場合がほとんどです。

④ 内装工事の開始

契約が完了すると、いよいよ実際の工事が始まります。この期間、オーナーとして現場に任せきりにするのではなく、適切に関わっていくことが重要です。

- 工事期間中の役割:

- 近隣への挨拶: 工事開始前に、業者と共に近隣の店舗や住民へ挨拶回りをします。騒音や車両の出入りなどで迷惑をかけることへの理解を求め、良好な関係を築くための第一歩です。

- 現場確認・定例会議: 定期的に現場を訪れ、工事が図面通りに進んでいるかを確認します。多くの現場では、オーナー、設計者、施工業者で週に1回程度の定例会議を開き、進捗状況の報告や、細部の納まりの確認などを行います。

- 追加・変更工事の確認: 工事中に仕様の変更や追加の要望が出た場合は、必ず追加費用と工期への影響を確認し、書面で合意してから進めてもらうようにします。口約束はトラブルの元です。

- タイミングの目安: 工事期間は1~3ヶ月程度が一般的ですが、店舗の規模や工事内容によって大きく異なります。

⑤ 完成・引き渡し

長かった工事期間が終わり、いよいよ店舗が完成するステップです。しかし、すぐに引き渡しとはなりません。最後に非常に重要な検査が待っています。

- 主なプロセス:

- 施主検査(竣工検査): 工事が完了した段階で、オーナー(施主)が設計者や施工業者と共に現場に立ち会い、仕上がりを隅々までチェックします。

- チェックポイント: 設計図面や仕様書と相違ないか、キズや汚れ、建付けの不具合はないか、設備は正常に作動するか、などを厳しく確認します。

- 手直し工事: 検査で指摘した箇所(是正事項)を、施工業者が修正します。

- 最終確認・引き渡し: 手直し工事が完了したことを確認し、問題がなければ正式に物件の引き渡しとなります。この際、鍵や各種設備の保証書、取扱説明書などを受け取ります。工事代金の残金を支払い、すべての工程が完了です。

- タイミングの目安: 開業希望日の2週間~1ヶ月前

この後、保健所や消防署の検査、商品の搬入、スタッフのオペレーション研修などを経て、晴れてオープンとなります。

⑥ アフターフォロー

引き渡しが終わっても、業者との関係が終わるわけではありません。むしろ、開業後からが本当のお付き合いの始まりとも言えます。

- 確認すべき内容:

- 保証期間と内容: 内装や設備に不具合が生じた場合、どのくらいの期間、どのような内容の保証が受けられるのかを契約時に必ず確認しておきましょう。保証書は大切に保管します。

- メンテナンス: 定期的なメンテナンスの相談に乗ってくれるか、軽微な修繕に迅速に対応してくれるかなど、長期的なサポート体制についても確認しておくと安心です。

信頼できる業者は、引き渡し後のアフターフォローもしっかりしています。長く付き合えるパートナーを選ぶことが、店舗を安定して運営していく上で非常に重要です。

店舗内装工事の依頼先となる業者の種類

店舗内装工事を成功させるためには、プロジェクトのパートナーとなる業者選びが極めて重要です。しかし、一口に「業者」と言っても、その業態や得意分野は様々です。ここでは、主な依頼先となる「設計事務所」「工務店」「内装業者(デザイン施工会社)」の3つの種類を取り上げ、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。ご自身のプロジェクトの目的や規模、予算に合わせて、最適な依頼先を見極めましょう。

設計事務所

設計事務所は、建築や内装の「設計」と、工事が設計図通りに行われているかをチェックする「工事監理」を専門に行うプロフェッショナル集団です。原則として、自社で施工(工事)は行いません。

- 特徴:

- デザイン性の追求: 建築家やデザイナーが所属しており、独創的でデザイン性の高い空間づくりを得意とします。オーナーの抽象的なイメージを汲み取り、唯一無二の店舗デザインを提案してくれます。

- 第三者としての工事監理: 施工業者とは別の立場、つまりオーナー(施主)の代理人として、中立的な視点で工事の品質を厳しくチェックしてくれます。手抜き工事や図面との相違を防ぎ、質の高い仕上がりを担保する上で大きな役割を果たします。

- メリット:

- 高いデザイン力: こだわり抜いたオリジナリティあふれる店舗を実現したい場合に最適です。

- 品質の確保: 第三者による厳しい監理があるため、工事の品質が保たれやすいです。

- コストの透明性: 設計と施工が分離しているため、それぞれの費用が明確になります。また、複数の施工業者から競争入札にかけることで、工事費を適正化しやすいです。

- デメリット:

- 設計監理料が別途必要: 総工事費とは別に、設計・監理に対する報酬(総工事費の10~15%程度)が発生します。

- 手間と時間がかかる: 設計事務所を選んだ後、別に施工業者を探して契約する必要があります(事務所が紹介してくれるケースも多い)。関係者が増える分、コミュニケーションの手間も増えます。

- 向いているケース:

- デザインに徹底的にこだわりたい、ブランドイメージを強く打ち出したい。

- 予算に比較的余裕があり、品質を最優先したい。

- 大規模な店舗や、複雑な構造の建物を扱う場合。

工務店

工務店は、実際に工事を行う「施工」のプロフェッショナルです。特に地域に根ざした活動をしている会社が多く、住宅建築から店舗改装まで幅広く手掛けています。設計部門を持っている工務店も多く、設計から施工まで一貫して依頼することも可能です。

- 特徴:

- 施工技術の高さ: 大工をはじめとする職人を自社で抱えていることも多く、施工の技術力や現場対応力に定評があります。

- 地域密着: 長年その地域で営業しているため、地域の特性や気候、条例などにも精通しています。

- デザイン力は様々: デザインを専門とする設計事務所と比較すると、デザイン提案力にはばらつきがあるのが実情です。実直で機能的なデザインを得意とするところもあれば、デザイン性の高い店舗を手掛けるところもあります。

- メリット:

- 高い施工品質: 現場での細やかな対応や、しっかりとした作り込みが期待できます。

- コストパフォーマンス: 設計施工を一括で依頼した場合、設計事務所に頼むよりはトータルコストを抑えられる傾向があります。

- 顔の見える関係: 経営者や現場監督との距離が近く、相談しやすいアットホームな雰囲気の会社が多いです。

- デメリット:

- デザインの当たり外れ: デザイン提案力は会社によって大きく異なります。過去の施工事例をよく確認し、自分の好みに合うかを見極める必要があります。

- 最新トレンドへの対応: 最新のデザインや素材のトレンドに、必ずしも精通しているとは限りません。

- 向いているケース:

- デザインはシンプルで良いので、頑丈で質の高い施工を重視したい。

- コストを抑えつつ、信頼できる地元の業者に依頼したい。

- 特定のデザインイメージが固まっており、それを忠実に再現してほしい。

内装業者(デザイン施工会社)

内装業者、特に「デザイン施工会社」と呼ばれる業者は、店舗やオフィスなどの内装に特化し、デザイン・設計から施工までをワンストップで請け負う会社です。近年、店舗内装の依頼先として最も一般的な選択肢の一つとなっています。

- 特徴:

- ワンストップサービス: 打ち合わせの窓口が一つで済むため、オーナーの手間が大幅に軽減されます。デザイン段階から施工のことを考慮した提案が可能で、スムーズなプロジェクト進行が期待できます。

- 店舗内装の専門性: 飲食店、美容室、物販店など、特定の業態に特化・精通している会社が多く、その業態ならではのノウハウや成功事例を豊富に持っています。

- メリット:

- 手間が少ない: 契約から引き渡しまで一貫して任せられるため、開業準備で忙しいオーナーの負担が少ないです。

- 責任の所在が明確: 設計と施工が一体なため、何か問題が起きた際の責任の所在がはっきりしています。

- 工期の短縮: 設計と施工の連携がスムーズなため、工期を短縮しやすい傾向があります。

- デメリット:

- 第三者のチェック機能がない: 設計事務所のような中立的な立場での工事監理は期待できません。業者の自己管理に委ねられるため、信頼できる会社を慎重に選ぶ必要があります。

- コストが不透明になりやすい: 見積もりが「一式」で提示されるなど、コストの内訳が見えにくい場合があります。

- デザインの画一化: 多くの案件をこなしているため、デザインがパターン化している(その会社の「色」が出やすい)可能性もあります。

- 向いているケース:

- 初めて店舗を開業する方。

- 開業準備にあまり手間や時間をかけられない方。

- デザインとコスト、手間のバランスを取りたい方。

【依頼先の種類別 特徴比較表】

| 項目 | 設計事務所 | 工務店 | 内装業者(デザイン施工会社) |

|---|---|---|---|

| 主な役割 | 設計・工事監理 | 施工(設計も可) | 設計・施工(ワンストップ) |

| デザイン性 | ◎(非常に高い) | △~◯(会社による) | ◯(得意分野がある) |

| 施工品質 | ◎(監理により担保) | ◎(技術力が高い) | ◯(会社による) |

| コスト | △(設計料が別途) | ◯(比較的安価) | ◯(バランス型) |

| 発注者の手間 | △(業者選定など手間が多い) | ◯(比較的少ない) | ◎(窓口が一つで楽) |

これらの特徴を理解した上で、ご自身の店舗づくりで最も重視するポイントは何か(デザイン性か、コストか、品質か、手間の少なさか)を明確にし、それに最も合致するタイプの業者を選ぶことが、満足のいく結果への近道となります。

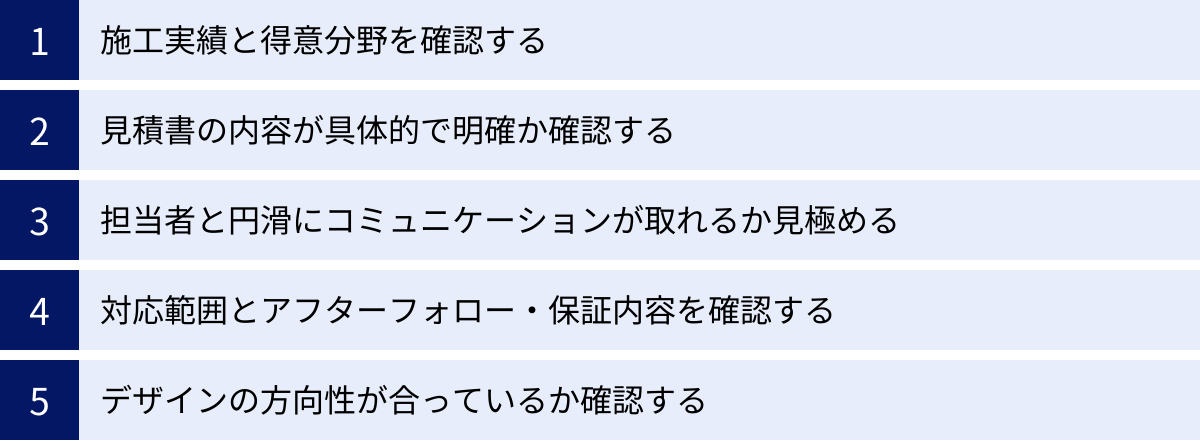

失敗しない店舗内装業者の選び方5つのポイント

依頼先の業者の種類を理解したら、次は数ある会社の中から「この一社」をどうやって見つけ出すか、というステップに進みます。業者選びは、店舗づくりの成否を分けるといっても過言ではありません。価格だけで安易に決めると、「デザインがイメージと違う」「追加料金を次々請求された」「工事の質が低い」といった後悔に繋がりかねません。ここでは、信頼できる優良なパートナーを見極めるための、5つの具体的なチェックポイントを解説します。

① 施工実績と得意分野を確認する

業者の力量とセンスを最も雄弁に物語るのが、過去の「施工実績」です。公式ウェブサイトなどで施工事例をチェックする際は、単に数が多いかどうかだけでなく、以下の点に注目しましょう。

- 業態の一致: 自分が開業したい店舗と同じ業態(飲食店、美容室、物販店など)の実績が豊富かどうか。飲食店なら厨房設計のノウハウ、美容室なら給排水設備の知識など、業態特有の専門知識と経験は、店舗の機能性を大きく左右します。

- テイストの近さ: 自分が思い描く店舗のデザイントーン(例:ナチュラル、モダン、インダストリアル、和風など)と、その業者が手掛けてきた店舗のテイストが近いかどうか。業者のデザインにはそれぞれ得意な「色」があります。自分の好みと近い実績が多ければ、イメージの共有がスムーズに進む可能性が高いです。

- 規模感のマッチング: 自分が計画している店舗の坪数と近い規模の施工実績があるかも確認しましょう。小規模店舗と大規模店舗では、動線計画や空間の使い方のノウハウが異なります。

これらの実績を確認することで、その業者が自分のプロジェクトに適したスキルセットとセンスを持っているかを客観的に判断できます。

② 見積書の内容が具体的で明確か確認する

相見積もりを取った際、提出された見積書は業者の誠実さを測るための重要な判断材料となります。総額だけを見て比較するのは非常に危険です。

- 悪い見積書の例:

- 「内装工事一式 ○○円」「設備工事一式 ○○円」のように、項目が大雑把すぎる。

- 何にいくらかかっているのか内訳が不明で、後から「これは含まれていなかった」と追加費用を請求されるリスクがあります。

- 良い見積書の例:

- 工事項目ごとに「単価」「数量」「金額」が詳細に記載されている。「壁:クロス貼り」だけでなく、「クロス:〇〇(メーカー名)品番〇〇、〇〇㎡、単価〇〇円、計〇〇円」のように、使用する材料まで明記されていると、より信頼性が高いです。

- 「諸経費」の内訳(現場管理費、廃材処分費など)がきちんと記載されている。

- 備考欄などに、見積もりに含まれる工事の範囲や、逆に含まれない工事(別途工事)が明確に書かれている。

見積書に少しでも不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。その際の回答が曖昧だったり、面倒くさそうな態度を取ったりする業者は要注意です。丁寧で分かりやすい説明をしてくれる業者は、信頼できる可能性が高いです。

③ 担当者と円滑にコミュニケーションが取れるか見極める

内装工事は、数ヶ月にわたる長いプロジェクトです。その間、最も密にやり取りをすることになるのが、業者の「担当者」です。会社の評判が良くても、担当者との相性が悪ければ、プロジェクトはスムーズに進みません。

- 見極めるポイント:

- ヒアリング力: こちらの漠然とした要望や想いを、丁寧に根気強く聞き出してくれるか。

- 理解力・説明力: こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか。また、専門的な内容を、素人にも分かるように噛み砕いて説明してくれるか。

- 提案力: こちらの要望をただ聞くだけでなく、「こうした方がもっと良くなりますよ」「この予算なら、こういう方法もあります」といった、プロの視点からの付加価値のある提案をしてくれるか。

- レスポンスの速さ: 質問や相談に対する返信が迅速かつ的確か。レスポンスが遅いと、意思決定が滞り、プロジェクト全体に遅れが生じます。

- 人柄・相性: 純粋に「この人と一緒に店づくりをしたい」と思えるか。信頼感や安心感は、円滑なプロジェクト進行において非常に重要です。

初回の打ち合わせや相談の場は、業者を評価するだけでなく、担当者という「人」を見極める絶好の機会と捉えましょう。

④ 対応範囲とアフターフォロー・保証内容を確認する

店舗は作って終わりではありません。開業後も長く使い続けていくものです。そのため、工事中だけでなく、その前後のサポート体制がどうなっているかを確認することも重要です。

- 対応範囲の確認:

- 工事だけでなく、物件探しや資金調達の相談にも乗ってくれるか。

- ロゴやショップカード、ウェブサイトといった販促物のデザインも依頼できるか。

- どこまでが標準サービスで、どこからがオプション(別途料金)になるのかを明確にしておきましょう。

- アフターフォロー・保証内容の確認:

- 引き渡し後に不具合が発生した場合の対応体制はどうなっているか。迅速に対応してくれるか。

- 保証期間と保証の対象範囲はどのようになっているか。「1年保証」「2年保証」など、期間と内容を必ず契約前に書面で確認します。口約束は避けましょう。

「何かあった時にすぐ相談できる」という安心感は、店舗を長期的に運営していく上で大きな支えとなります。

⑤ デザインの方向性が合っているか確認する

施工実績の確認と重なる部分もありますが、より深く「デザイン」という側面にフォーカスして相性を見極めることも大切です。

- 確認方法:

- 施工実績の写真を見るだけでなく、可能であれば実際にその業者が手掛けた店舗を訪れてみましょう。写真では伝わらない素材の質感や、空間の空気感、動線の使いやすさなどを体感できます。

- 打ち合わせの際に、自分の理想とする店舗のイメージ写真(雑誌の切り抜き、Pinterestのボードなど)を見せてみましょう。そのイメージを的確に言語化し、共感を示し、さらに発展させたアイデアを返してくれるかどうかがポイントです。

- なぜそのデザインになったのか、という「コンセプト」や「背景」を質問してみるのも良い方法です。デザインの意図を論理的に説明できる業者は、深い思考を持って設計に取り組んでいる証拠です。

最終的に、業者選びは「信頼できるパートナー探し」です。価格、実績、コミュニケーション、サポート体制、デザイン性といった複数の視点から総合的に判断し、心から「この会社に任せたい」と思える一社を選ぶことが、後悔しない店舗づくりのための最も重要な鍵となります。

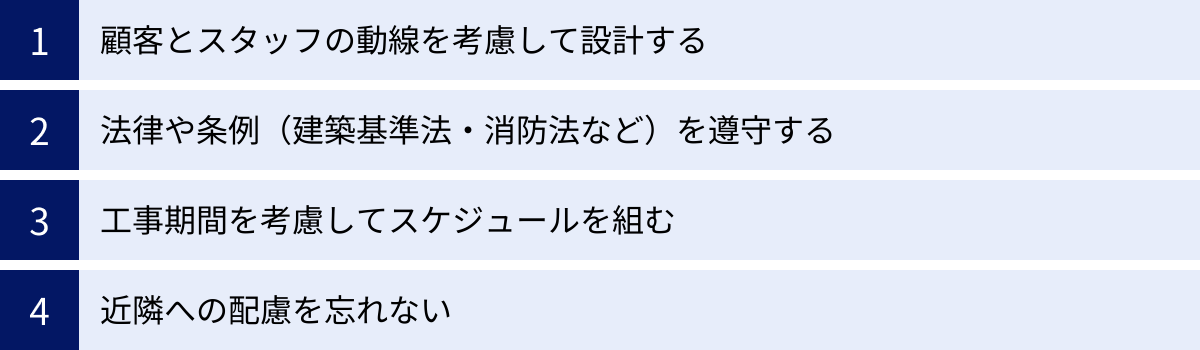

店舗内装工事で後悔しないための注意点

費用を計算し、信頼できる業者を選んだとしても、まだ安心はできません。設計や工事のプロセスで押さえておくべき重要な注意点を見過ごしてしまうと、「見た目はいいけど使いにくい」「法律違反で営業許可が下りない」「開業が大幅に遅れてしまった」といった、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。ここでは、店舗づくりで後悔しないために、絶対に押さえておきたい4つの注意点を解説します。

顧客とスタッフの動線を考慮して設計する

店舗の「動線」とは、店内における顧客やスタッフの動きの軌跡のことです。この動線計画の良し悪しが、顧客満足度とオペレーション効率を決定づけると言っても過言ではありません。

- 顧客動線: お客様が入店してから商品を選び、レジで購入して退店するまでの一連の流れです。

- 考慮すべき点:

- お客様が店内を自然に回遊できるか(物販店)。

- 目的の席までスムーズにたどり着けるか(飲食店)。

- トイレやレジの場所は分かりやすいか。

- 通路の幅は十分か(車椅子やベビーカーも通れるか)。

- 悪い動線は、顧客のストレスとなり、購買意欲の低下や再来店の機会損失に直結します。

- 考慮すべき点:

- スタッフ動線(作業動線): スタッフが接客や調理、品出し、片付けなどの業務を行う際の動きの流れです。

- 考慮すべき点:

- 無駄な動きや移動距離が長くなっていないか。

- スタッフ同士が頻繁にすれ違い、ぶつかるようなレイアウトになっていないか。

- お客様の動線と交錯しすぎていないか。

- バックヤード(ストックルームや厨房)との連携はスムーズか。

- 効率の悪い動線は、作業効率を低下させ、サービスの質の低下やスタッフの疲労蓄積につながります。

- 考慮すべき点:

これら2つの動線は、できるだけ交わらないように設計するのが基本です。設計の段階で平面図を見ながら、実際に人(顧客とスタッフ)がどのように動くかを何度もシミュレーションし、少しでも違和感や問題点があれば、レイアウトを修正することが極めて重要です。

法律や条例(建築基準法・消防法など)を遵守する

店舗の内装工事は、自由に何でもできるわけではありません。人々の安全を守り、快適な環境を保つため、様々な法律や条例で厳しい規制が定められています。これらの法規を遵守することは、事業主としての義務です。

- 建築基準法: 建物の安全性や衛生を確保するための最も基本的な法律です。

- 内装制限: 火災時に燃え広がりにくいよう、店舗の用途や規模に応じて、壁や天井に使用できる材料(不燃材、準不燃材など)が定められています。

- バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律): 一定規模以上の店舗では、スロープの設置や通路幅の確保、多目的トイレの設置などが義務付けられます。

- 消防法: 火災の予防と、万が一火災が発生した際の被害を最小限に抑え、人命を守るための法律です。

- 防災設備の設置義務: 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備などを、建物の規模や用途、収容人数に応じて設置しなければなりません。

- 防炎規制: カーテンやじゅうたん、展示用の合板などは、燃えにくい「防炎物品」の使用が義務付けられています。

- その他の法令・条例:

- 保健所の営業許可基準: 飲食店や美容室などは、保健所の検査をクリアしなければ営業できません。厨房の構造や手洗い設備など、業態ごとに細かな基準が定められています。

- 各自治体の条例: 景観を維持するための看板の大きさやデザインに関する「景観条例」など、地域独自のルールが存在する場合があります。

これらの法規制は非常に専門的で複雑です。信頼できる設計・施工業者であれば、当然これらの法規を熟知し、遵守した設計・工事を行いますが、オーナー自身も無関心ではいけません。法規違反が発覚すれば、工事のやり直しや営業許可が下りないといった最悪の事態になりかねないことを、肝に銘じておく必要があります。

工事期間を考慮してスケジュールを組む

開業日が決まっていると、ついスケジュールを詰め込みがちですが、内装工事の工期は様々な要因で遅れる可能性があります。

- 遅延の主な原因:

- 予期せぬトラブル: 解体してみたら、雨漏りや構造体の腐食など、図面では分からなかった建物の欠陥が見つかることがあります。

- 資材の納期遅れ: 特定の建材や海外からの輸入品が、メーカーの都合や物流の問題で予定通りに届かないことがあります。

- 天候不順: 大雨や台風などが、外装工事や資材の搬入に影響を与えることがあります。

- 仕様変更: 工事の途中でオーナー側の都合で仕様を変更すると、その分の作業時間や資材の手配で工期が延長されます。

工期の遅れは、オープンの延期に直結します。その結果、売上が立たないまま家賃だけが発生する「空家賃」の期間が長くなり、資金計画を圧迫します。また、雇用したオープニングスタッフの待機期間が発生するなど、様々な問題を引き起こします。

これを防ぐためにも、業者から提示された工期に加えて、最低でも2週間~1ヶ月程度の「予備期間」を設けた、余裕のあるスケジュールを組むことが鉄則です。

近隣への配慮を忘れない

店舗が無事にオープンし、地域に愛される存在となるためには、近隣の店舗や住民との良好な関係が不可欠です。その第一歩が、工事期間中の配慮です。

- 工事中に発生する問題:

- 騒音・振動: 解体や建設作業で、大きな音や振動が発生します。

- 粉塵・臭気: 塗装や接着剤の使用で、粉塵や特有の臭いが発生することがあります。

- 車両の出入り: 資材の搬入・搬出で、大型車両が道路を塞いだり、人の通行を妨げたりすることがあります。

これらの迷惑を最小限に抑える努力をすると共に、工事開始前に、必ず施工業者の担当者と一緒に近隣へ挨拶回りを行いましょう。「〇月〇日から〇月〇日まで、〇〇の店舗工事を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします」と、工事の概要と期間を記した書面と、簡単な手土産を持参して丁寧に説明することで、相手の心証は大きく変わります。

特に、同じビル内のテナントや、両隣、向かいの店舗・住宅への配慮は必須です。この事前の気配りが、オープン後の円滑なご近所付き合いの礎となります。

これらの注意点を常に念頭に置き、業者と密に連携しながらプロジェクトを進めることが、デザイン、コスト、機能性、安全性のすべてを満たした、後悔のない店舗づくりの実現に繋がります。