EC市場の拡大や消費者ニーズの多様化に伴い、倉庫業務はますます複雑化・高度化しています。日々の入荷、保管、ピッキング、出荷といった一連の作業において、「在庫数が合わない」「出荷ミスが減らない」「作業効率が上がらない」といった課題を抱えている企業は少なくありません。これらの課題を解決し、物流の品質と生産性を飛躍的に向上させる鍵となるのが、WMS(倉庫管理システム)です。

本記事では、WMSの基本的な概念から、その機能、導入のメリット・デメリット、失敗しない選び方までを網羅的に解説します。さらに、現在市場で提供されている主要なWMS20選を徹底比較し、自社の課題や規模に最適なシステムを見つけるための具体的な情報を提供します。WMS導入を検討している物流担当者、経営者の方は、ぜひ本記事を意思決定の参考にしてください。

目次

WMS(倉庫管理システム)とは

WMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)とは、倉庫内で行われる一連の物流業務(入荷、保管、ピッキング、出荷など)を一元的に管理し、その効率化と正確性の向上を実現するためのITシステムです。従来、人の手やExcelなどで行われてきた煩雑な倉庫作業をデジタル化し、ヒト・モノ・情報をリアルタイムで連携させることで、物流センターの司令塔としての役割を果たします。

多くの倉庫現場では、以下のような課題が日常的に発生しています。

- 在庫差異の発生: Excelなどで手作業で在庫を管理しているため、入力ミスや更新漏れが起こり、帳簿上の在庫数と実際の在庫数が合わない。

- 誤出荷: 商品の取り違えや数量の間違い、送り先の間違いなど、ピッキングや検品時のヒューマンエラーによる誤出荷が後を絶たない。

- 作業効率の低下: ベテラン作業員の経験と勘に頼った非効率なピッキングルート、どこに何があるか分からない煩雑な在庫配置により、作業に無駄な時間がかかっている。

- 属人化: 特定の作業員しか分からない業務が存在し、その人が休むと業務が滞ってしまう。新人教育にも時間がかかる。

- 情報の分断: 在庫状況や出荷進捗がリアルタイムで把握できず、営業部門や顧客からの問い合わせに迅速に答えられない。

WMSは、こうした課題を解決するために開発されました。ハンディターミナルやバーコード、QRコードといった技術を活用し、作業の一つひとつをデジタルデータとして記録・管理します。

例えば、入荷時にはハンディターミナルで商品のバーコードをスキャンし、入荷予定データと照合することで、誤った商品の受け入れを防ぎます。保管時には、システムが最適な保管場所(ロケーション)を指示し、「どこに何がいくつあるか」を正確に記録します。出荷時には、システムが効率的なピッキングルートとリストを作成し、作業者はそれに従って商品をピッキング。最終的な出荷検品でもバーコードをスキャンすることで、誤出荷を限りなくゼロに近づけます。

このように、WMSは単なる在庫管理ツールではなく、倉庫内の作業プロセス全体を標準化・最適化し、品質、コスト、納期(QCD)のすべてを向上させるための経営基盤と言えます。特に、多品種少量の商品を扱うEC事業者、厳密なロット管理や期限管理が求められる食品・医薬品・化粧品業界、複数の荷主の在庫を預かる3PL(サードパーティー・ロジスティクス)事業者などにとって、WMSは不可欠なシステムとなっています。

この記事を読み進めることで、WMSが具体的にどのような機能を持っているのか、類似システムと何が違うのか、そして自社に導入することでどのような変革が期待できるのか、より深く理解できるでしょう。

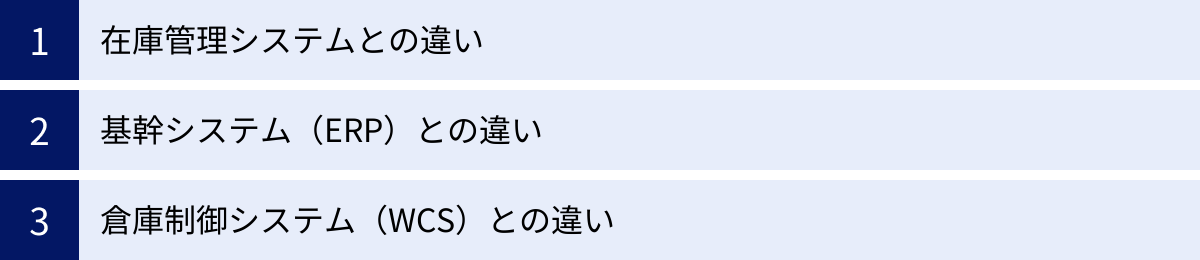

WMSと他のシステムとの違い

WMSを正しく理解するためには、混同されがちな他の関連システムとの違いを明確に把握しておくことが重要です。ここでは、「在庫管理システム」「基幹システム(ERP)」「倉庫制御システム(WCS)」との役割分担と連携関係について解説します。

在庫管理システムとの違い

WMSと最も混同されやすいのが「在庫管理システム」です。両者は在庫を管理するという点では共通していますが、その管理範囲と目的に大きな違いがあります。

- 在庫管理システム: 主な目的は「在庫の数量と価値を正確に把握すること」です。企業の資産である在庫が「どの商品が」「いくつあるか」を管理し、棚卸資産の評価や会計処理に利用されることが多くなります。機能としては、在庫の入出庫記録、棚卸機能、在庫数の照会などが中心です。あくまで「モノの管理」に特化しており、倉庫内での作業効率化までをスコープに含んでいないことが一般的です。

- WMS(倉庫管理システム): 在庫管理システムの機能に加え、「倉庫作業の効率化と品質向上」を目的としています。モノの管理だけでなく、「ヒトの作業」の管理まで踏み込んでいるのが最大の違いです。ロケーション管理による保管場所の最適化、ピッキングルートの指示、作業進捗のリアルタイム管理、作業者ごとの生産性分析など、現場のオペレーションを直接的に支援する機能が豊富に搭載されています。

以下の表は、両者の違いをまとめたものです。

| 比較項目 | WMS(倉庫管理システム) | 在庫管理システム |

|---|---|---|

| 主な目的 | 倉庫作業の効率化・品質向上 | 在庫数量・価値の正確な把握 |

| 管理対象 | モノ(在庫)+ ヒト(作業者) | モノ(在庫) |

| ロケーション管理 | フリーロケーション管理など高度な管理が可能 | 対応していないか、簡易的な固定ロケーション管理のみ |

| 作業支援機能 | ピッキングリスト最適化、作業進捗管理、ハンディターミナル連携 | 限定的、または非対応 |

| 管理の粒度 | ロット別、消費・賞味期限別など詳細な管理 | SKU(商品)単位での管理が中心 |

| 利用部門 | 物流・倉庫部門 | 経理・財務部門、販売部門 |

簡単に言えば、在庫管理システムが「静的な在庫」を管理するのに対し、WMSは「動的な在庫(作業プロセス)」を管理するシステムであると理解すると分かりやすいでしょう。

基幹システム(ERP)との違い

基幹システム、特にERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)は、企業経営における中核的な情報を統合管理するシステムです。会計、人事、生産、販売、購買など、企業活動の根幹をなす業務データを一元管理します。

- 基幹システム(ERP): 全社的な視点から経営資源の最適化を図ることを目的としています。在庫管理機能も標準で搭載されていることが多いですが、その役割は主に「全社レベルでの在庫数の把握」や「販売計画と連携した需要予測」といった、経営戦略に関わるマクロな視点での管理です。倉庫現場の細かいオペレーション(どの棚からどの順番でピッキングするか、など)までは管理しません。

- WMS(倉庫管理システム): ERPから送られてくる出荷指示などを受け、倉庫という「現場」でのオペレーションを最適化することに特化しています。ハンディターミナルを使ったリアルタイムな作業実績の収集や、マテハン機器との連携など、現場レベルのミクロな視点での管理を得意とします。

両者の関係は、ERPが「戦略・計画」を立てる司令塔であり、WMSがその計画を実行する「現場の指揮官」と表現できます。通常、ERPとWMSは連携して使用されます。例えば、ERPで受注情報が登録されると、その情報がWMSに連携されて出荷指示が作成され、WMSが現場作業者にピッキングを指示。作業が完了すると、その実績データがWMSからERPにフィードバックされ、在庫の引き落としや売上計上が行われる、といった流れになります。

倉庫制御システム(WCS)との違い

WCS(Warehouse Control System:倉庫制御システム)は、WMSよりもさらに現場に近い、物理的な機器を制御するためのシステムです。

- 倉庫制御システム(WCS): 自動倉庫、コンベア、ソーター(自動仕分け機)、AGV(無人搬送車)といったマテハン(マテリアルハンドリング)機器を直接コントロールする役割を担います。WMSからの指示(例:「A商品をX地点からY地点へ運べ」)を受け、それを実現するために「どのコンベアを動かし、どのタイミングで商品を仕分けるか」といった具体的な機器の動作を制御します。

- WMS(倉庫管理システム): WCSの上位に位置し、倉庫全体の作業を管理・指示する役割を担います。WMSは「何をすべきか(What)」を決定し、WCSに指示を出します。

WMSとWCSの関係は、オーケストラに例えることができます。WMSが全体の楽曲(=作業計画)を解釈し、各パートに指示を出す「指揮者」だとすれば、WCSは個々の楽器(=マテハン機器)を実際に演奏させる「演奏者」のような存在です。両者がスムーズに連携することで、自動化された高度な倉庫オペレーションが実現します。

このように、WMSは関連システムと明確な役割分担があり、それぞれが連携することで企業全体の物流と経営の最適化に貢献します。自社が抱える課題が「どの領域」にあるのかを正しく見極めることが、適切なシステム選定の第一歩となります。

WMSの主な機能一覧

WMSは、倉庫内の一連の業務フローに対応する多彩な機能を備えています。ここでは、代表的な7つの機能について、その内容と役割を詳しく解説します。

入荷管理

入荷管理は、サプライヤーや自社工場から商品が倉庫に到着した際の業務を管理する機能です。正確な入荷処理は、その後のすべての倉庫業務の品質を左右する非常に重要なプロセスです。

- 入荷予定データ管理: 事前に仕入先から共有された入荷予定データ(ASN:事前出荷通知)をシステムに取り込みます。これにより、いつ、何が、いくつ入荷するのかを正確に把握できます。

- 検品(入荷検収): 商品が到着したら、ハンディターミナルでバーコードをスキャンし、入荷予定データと照合します。商品、数量、ロット、消費期限などに間違いがないかを確認し、ヒューマンエラーによる誤った商品の受け入れを防ぎます。

- 入荷ラベル発行: 検品が完了した商品やパレットに対して、ロケーション管理用のバーコードラベルや商品ラベルを発行・貼付します。これにより、倉庫内でのトレースが可能になります。

- 入荷実績登録: 検品結果をリアルタイムでシステムに登録し、在庫データに反映させます。これにより、即座に販売可能な在庫として計上できます。

この機能により、入荷作業の時間を大幅に短縮し、人的ミスを防止することで、在庫情報の精度を初期段階から確保できます。

在庫管理

在庫管理はWMSの中核をなす機能であり、倉庫内の在庫を常に正確かつ最適な状態で維持する役割を担います。

- ロケーション管理: 「どこに(ロケーション)」「何が(商品)」「いくつあるか(数量)」をリアルタイムで管理します。ロケーション管理には、保管場所を固定する「固定ロケーション」と、空いている場所に効率的に格納していく「フリーロケーション」があり、WMSは両方に対応可能です。フリーロケーションにより、保管効率を最大化できます。

- 多様な在庫属性管理: 通常の商品コードや数量だけでなく、ロット番号、製造年月日、消費・賞味期限、シリアル番号、色、サイズといった細かい属性での在庫管理が可能です。これにより、後述する先入れ先出し(FIFO)などが実現します。

- 先入れ先出し(FIFO)/先入れ後出し(LIFO)管理: 入荷日が古いものから順に出荷する「先入れ先出し(FIFO:First-In, First-Out)」や、新しいものから出荷する「先入れ後出し(LIFO:Last-In, First-Out)」をシステムが自動で管理・指示します。特に食品や医薬品など、鮮度が重要な商品ではFIFO管理が不可欠です。

- 在庫移動・在庫引当: 倉庫内のロケーション間での在庫移動や、出荷指示に基づく在庫の引当を正確に管理します。引当が行われると、その在庫は他の注文には割り当てられないようロックされ、欠品やダブルブッキングを防ぎます。

- 在庫状況の可視化: 現在の在庫状況を、商品別、ロケーション別、ステータス別(良品、不良品、検品中など)にリアルタイムで照会できます。

出荷管理

出荷管理は、顧客からの注文に応じて商品を倉庫から出荷するまでの一連の業務を管理する機能です。誤出荷の防止と出荷作業のスピードアップが主な目的です。

- 出荷指示データ受信: 上位の販売管理システムやECサイトの受注管理システムから出荷指示データを取り込みます。

- 在庫引当とピッキングリスト作成: 出荷指示に基づき、在庫を自動で引き当てます。そして、保管場所や先入れ先出しのルールを考慮し、最も効率的なルートで商品をピッキングできるようなリスト(トータルピッキング、シングルピッキングなど)を自動で作成します。

- ピッキング: 作業者はハンディターミナルに表示される指示(ロケーション、商品、数量)に従ってピッキングを行います。商品をピッキングする際にバーコードをスキャンすることで、取り間違いを防ぎます。

- 出荷検品(仕分け・梱包): ピッキングされた商品を、注文ごとや配送先ごとに仕分けます。梱包時には再度バーコードをスキャンして最終検品を行い、誤出荷を徹底的に防止します。

- 送り状・納品書発行: 運送会社のシステムと連携し、送り状データを自動で作成・発行します。納品書や明細書なども同時に発行できるため、手作業での伝票作成が不要になります。

- 出荷実績登録: 出荷が完了した時点で実績をシステムに登録し、在庫データから減算します。この情報は上位システムにも連携され、売上計上や顧客への発送通知に活用されます。

棚卸管理

棚卸管理は、帳簿上の在庫数と実際の在庫数が一致しているかを確認する作業を支援する機能です。

- 棚卸計画作成: 棚卸の対象範囲(全商品、特定のエリア、特定の商品など)を指定し、計画を作成します。

- ハンディターミナルによる棚卸: 作業者はハンディターミナルで商品のバーコードとロケーションをスキャンし、実際の在庫数量を入力するだけで棚卸作業が完了します。手書きのリストやPCへの再入力が不要になり、作業時間を大幅に削減し、転記ミスも防ぎます。

- 棚卸差異の確認: システムが棚卸結果と帳簿在庫を自動で突合し、差異がある商品リストを出力します。これにより、原因究明や調整作業が迅速に行えます。

- サイクル棚卸(循環棚卸): 倉庫全体の業務を止めず、エリアや商品を区切って日常的に棚卸を行う「サイクル棚卸」をサポートします。これにより、定期的に在庫精度を維持・向上させることが可能です。

帳票・ラベル発行

倉庫業務では、様々な帳票やラベルが必要になります。WMSはこれらの発行を自動化・効率化する機能を持っています。

- 入荷関連: 入荷予定リスト、現品票、入荷検品ラベル

- 在庫関連: 在庫一覧表、ロケーションリスト、在庫移動指示書

- 出荷関連: ピッキングリスト、納品書、商品明細書、送り状、荷札

- 棚卸関連: 棚卸リスト、棚卸差異リスト

これらの帳票類をシステムからワンクリックで出力できるため、手作業による作成の手間とミスを削減できます。

労務管理

WMSは「モノ」だけでなく、「ヒト」の管理にも貢献します。

- 作業実績管理: 「誰が」「いつ」「どの作業を」「どれくらいの時間で」行ったかを自動で記録・集計します。

- 生産性分析: ピッキング件数や出荷件数など、作業者ごとや時間帯ごとの生産性を可視化します。これにより、個人のスキル評価や適正な人員配置、作業のボトルネック特定に活用できます。

- 作業進捗管理: 倉庫全体の作業進捗状況をリアルタイムで把握し、遅れている作業への人員投入などを迅速に判断できます。

外部システム連携

WMSは単体で機能するだけでなく、他のシステムと連携することでその価値を最大限に発揮します。

- 上位システム連携: 販売管理システム、生産管理システム、会計システム、ERPなどと連携し、受注情報や生産計画、マスタデータなどを取り込み、在庫や出荷の実績をフィードバックします。

- ECプラットフォーム連携: Shopify, EC-CUBE, futureshopなどのECカートシステムや、楽天、AmazonなどのECモールとAPI連携し、注文情報を自動で取り込み、出荷実績や追跡番号を自動で反映させます。

- 運送会社システム連携: ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便などのB2C/B2Bの配送管理システムと連携し、送り状の発行や出荷実績の連携を自動化します。

- 倉庫制御システム(WCS)連携: 自動倉庫やソーターなどのマテハン機器を制御するWCSと連携し、自動化された倉庫オペレーションを実現します。

これらの機能が有機的に連携することで、WMSは倉庫業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進します。

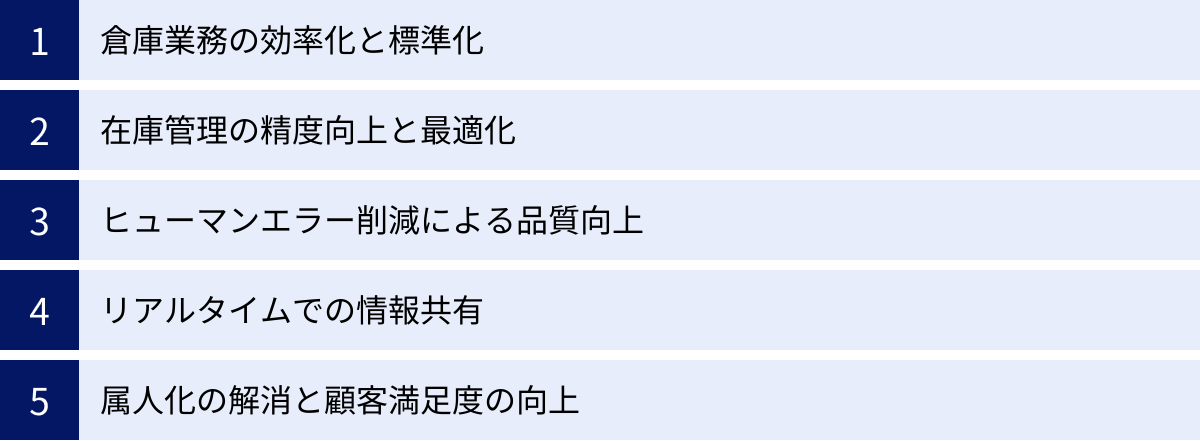

WMSを導入する5つのメリット

WMSを導入することは、単なる業務のデジタル化に留まらず、企業経営に多大なメリットをもたらします。ここでは、WMS導入によって得られる代表的な5つのメリットを掘り下げて解説します。

① 倉庫業務の効率化と標準化

WMS導入の最も直接的なメリットは、倉庫業務の大幅な効率化です。

- 作業時間の短縮: ハンディターミナルによるペーパーレスな作業指示、バーコードスキャンによるデータ入力の自動化、最適なピッキングルートの自動算出などにより、一つひとつの作業にかかる時間が劇的に短縮されます。特に、商品を探し回る時間はほぼゼロになります。

- 業務プロセスの標準化: WMSは、入荷から出荷までの一連の業務フローをシステム上に定義します。これにより、作業は個人の経験や勘に頼るのではなく、システムが示す標準化された手順に従って行われるようになります。その結果、誰が作業しても同じ品質とスピードを維持できるようになり、業務全体の安定性が向上します。新人作業員でも、システムの指示に従うことで短期間で即戦力となり、教育コストの削減にも繋がります。

例えば、従来はベテラン作業員が頭の中にある地図を頼りにピッキングしていた倉庫でも、WMSを導入すれば、システムが最短ルートを算出して新人に指示を出せます。これにより、倉庫全体の生産性が底上げされます。

② 在庫管理の精度向上と最適化

正確な在庫管理は、健全な企業経営の基盤です。WMSは在庫管理の精度を極限まで高めます。

- リアルタイムな在庫情報の把握: 商品が入荷・出荷されるたび、あるいは倉庫内で移動するたびに、その情報がバーコードスキャンによってリアルタイムでWMSに記録されます。これにより、帳簿上の在庫(理論在庫)と倉庫にある在庫(実在庫)の差異がほとんど発生しなくなります。正確な在庫数がいつでも把握できるため、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による保管コストの増大・キャッシュフローの悪化を防ぎます。

- 在庫の最適化: ロット管理や消費・賞味期限管理機能により、商品の鮮度管理が徹底されます。先入れ先出し(FIFO)がシステムによって自動化されるため、期限切れによる廃棄ロスを大幅に削減できます。また、滞留在庫や不動在庫をデータから簡単に抽出できるため、セール販売などの対策を早期に打つことが可能になります。

③ ヒューマンエラー削減による品質向上

物流におけるヒューマンエラー、特に誤出荷は、顧客からの信頼を大きく損なう致命的なミスです。WMSは、このヒューマンエラーを徹底的に排除します。

- バーコード検品によるミス防止: 入荷時、ピッキング時、出荷時の各工程でバーコードによる照合が行われます。作業者が間違った商品を手に取ったり、数量を間違えたりすると、システムが即座にエラーを通知します。これにより、「思い込み」や「うっかりミス」といった人為的な間違いが介在する余地がなくなり、誤出荷率を限りなくゼロに近づけることができます。

- 物流品質の向上: 誤出荷がなくなることで、再発送にかかるコストや顧客対応の工数が削減されるだけでなく、顧客からのクレームが減少し、企業のブランドイメージや顧客満足度の向上に直結します。正確で迅速な配送は、リピート購入を促進する重要な要素です。

④ リアルタイムでの情報共有

WMSによって一元管理された情報は、倉庫部門だけでなく、企業全体にとって価値ある資産となります。

- 部門間のスムーズな連携: 営業担当者やカスタマーサポート担当者が、顧客からの在庫や納期に関する問い合わせに対し、WMSのデータを見て即座に正確な回答ができるようになります。「倉庫に確認しますので、折り返しお電話します」といったタイムラグがなくなり、顧客対応のスピードと質が向上します。

- 経営判断の迅速化: 経営層は、PCやタブレットからいつでも倉庫の稼働状況や在庫状況を正確に把握できます。売れ筋商品や死に筋商品の動向がリアルタイムで分かるため、仕入れ計画や販売戦略といった経営判断を、データに基づいて迅速に行うことが可能になります。

⑤ 属人化の解消と顧客満足度の向上

多くの倉庫現場では、特定のベテラン作業員にしか分からないノウハウや業務が存在する「属人化」が課題となっています。

- ノウハウのシステム化: WMSは、ベテランが持つ「どこに何があるか」「どの順番でピッキングすれば効率的か」といったノウハウを、ロケーション管理やピッキングルート最適化といった機能でシステム化します。これにより、業務が個人に依存しなくなり、組織としての安定した運営が可能になります。

- 人材育成の効率化: 新人でもシステムの指示に従えば一定レベルの作業ができるため、OJT(On-the-Job Training)の期間が大幅に短縮されます。これにより、人材の採用や育成が容易になり、事業拡大にも柔軟に対応できるようになります。

- 顧客満足度の向上への貢献: これまで述べてきた「業務効率化によるリードタイム短縮」「品質向上による誤出荷削減」「リアルタイム情報共有による迅速な顧客対応」といったメリットは、すべて最終的に顧客満足度の向上に繋がります。「注文した商品が、正確に、早く届く」という当たり前のようで難しい体験を提供し続けることが、他社との差別化となり、企業の成長を支えるのです。

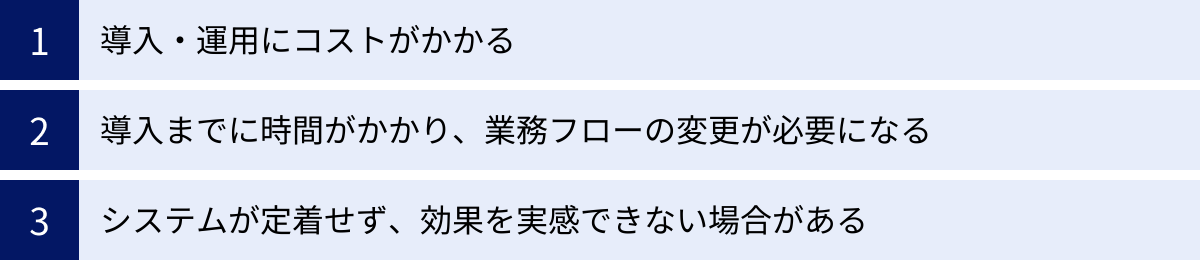

WMS導入前に知っておきたい3つのデメリット

WMS導入は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの課題や注意点も存在します。導入を成功させるためには、これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが不可欠です。

① 導入・運用にコストがかかる

WMSは無料ではありません。導入形態や機能、規模によって費用は大きく異なりますが、一定の投資が必要になります。

- 初期費用: システムのライセンス料、サーバーやハンディターミナルなどのハードウェア購入費、自社の業務に合わせるためのカスタマイズ費、導入コンサルティングや設定作業を依頼する際の導入支援費などが発生します。パッケージ型やフルスクラッチ型の場合、数百万円から数千万円規模になることも珍しくありません。

- 月額・年間費用(ランニングコスト): クラウド型のWMSでは、利用料として月額費用が発生します。パッケージ型でも、システムの保守サポートやアップデートのために年間保守料が必要になるのが一般的です。

- 隠れたコスト: システム導入に伴う従業員へのトレーニング費用や、業務フロー変更に伴う一時的な生産性の低下なども、見えないコストとして考慮しておく必要があります。

対策としては、導入によって得られる効果(人件費削減、誤出荷削減による損失額、保管効率向上による賃料削減など)を具体的に数値化し、投資対効果(ROI)を事前に厳密にシミュレーションすることが重要です。複数のベンダーから見積もりを取り、自社の予算と得られる効果のバランスを慎重に比較検討しましょう。

② 導入までに時間がかかり、業務フローの変更が必要になる

WMSは、購入してすぐに使えるわけではありません。導入には一定の期間とプロセスが必要です。

- 導入期間: WMSの選定から要件定義、設定・カスタマイズ、テスト、データ移行、そして本稼働まで、早くても数ヶ月、大規模なものでは1年以上かかる場合もあります。この間、プロジェクトを推進するための専任の担当者やチームを組織する必要があります。

- 業務フローの抜本的な見直し: WMSを導入するということは、これまでのアナログなやり方や非効率な業務プロセスを、システムに合わせて標準化・最適化するということです。これは、現場の作業員にとって大きな変化を意味します。「今までのやり方の方が早かった」「新しいシステムは使いにくい」といった反発が起こる可能性も十分にあります。

対策として、導入プロジェクトの初期段階から現場の従業員を巻き込むことが極めて重要です。なぜWMSを導入するのか、それによって現場の負担がどう軽減されるのかといった目的やメリットを丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。また、新しい業務フローのマニュアル作成や、十分なトレーニング期間を設けるなど、スムーズな移行を支援する体制を整える必要があります。

③ システムが定着せず、効果を実感できない場合がある

高額な費用と時間をかけて導入したにもかかわらず、WMSが現場で十分に活用されず、期待した効果が得られないという失敗ケースも存在します。

- ミスマッチの発生: 選定したWMSの機能が自社の業務内容や商材の特性に合っていない、操作画面が複雑で現場のITリテラシーに合わない、といったミスマッチがあると、システムは「使われない」ものになってしまいます。例えば、ファッションECなのにアパレル特有のささげ(撮影・採寸・原稿)業務や返品管理に弱いWMSを選んでしまうと、結局Excelでの管理が併用されるなど、非効率な状態に陥ります。

- 導入が目的化してしまう: 「WMSを導入すること」自体が目的になってしまい、導入後に効果測定や改善活動を怠ってしまうケースです。WMSは導入して終わりではなく、そのデータを活用して継続的に業務改善を行っていくためのツールです。定期的に生産性のデータを確認し、ボトルネックの解消や新たな改善策を検討していく運用が伴わなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。

失敗を防ぐためには、システム選定の段階で、機能要件だけでなく、操作性(UI/UX)や自社のカルチャーとの相性も重視することです。無料トライアルやデモンストレーションを活用し、実際にシステムに触れる現場の担当者の意見を必ず聞きましょう。また、導入後のサポート体制が充実しているベンダーを選び、定期的なミーティングなどで活用方法のアドバイスを受けられるようにしておくことも有効です。

WMSの導入形態3種類と費用相場

WMSを導入する際の提供形態は、大きく分けて「クラウド型」「パッケージ型(オンプレミス)」「フルスクラッチ型」の3種類があります。それぞれに特徴、メリット・デメリット、費用相場が異なるため、自社の規模、予算、求める機能の専門性などを考慮して最適な形態を選ぶ必要があります。

| 導入形態 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用相場(初期費用) | 費用相場(月額費用) |

|---|---|---|---|---|---|

| クラウド型 | ベンダーのサーバー上のシステムをインターネット経由で利用する(SaaS) | 初期費用が安い、導入期間が短い、サーバー管理不要、法改正や機能改善が自動で反映される | カスタマイズ性が低い、ランニングコストが継続的に発生する、オフラインでは使えない | 数十万円〜300万円程度 | 5万円〜30万円程度 |

| パッケージ型 | 完成品のソフトウェアを自社のサーバーにインストールして利用する(オンプレミス) | カスタマイズ性が高い、自社のセキュリティポリシーに合わせやすい、買い切りなので長期的なコストは抑えられる場合がある | 初期費用が高い、導入期間が長い、サーバーの構築・運用・保守を自社で行う必要がある | 300万円〜数千万円 | 年間保守費用(初期費用の10〜15%程度) |

| フルスクラッチ型 | 自社の業務に合わせてゼロからオーダーメイドでシステムを開発する | 業務フローに100%適合したシステムを構築できる、独自の競争優位性を生み出せる | 費用が最も高額、開発期間が非常に長い、開発パートナーの選定が難しい、将来の改修も高コスト | 数千万円〜数億円以上 | 年間保守費用 |

① クラウド型

クラウド型は、現在最も主流となっている導入形態です。ベンダーが提供するサーバー上にあるWMSソフトウェアに、インターネットを通じてアクセスして利用します。SaaS(Software as a Service)とも呼ばれます。

- 特徴: 自社でサーバーやネットワーク機器を用意する必要がなく、Webブラウザとインターネット環境があればすぐに利用を開始できます。料金体系は、初期設定費用+月額利用料(従量課金制の場合もあり)が一般的です。

- メリット: 最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられることと、導入までの期間が短いことです。サーバーの運用や保守、セキュリティ対策、法改正への対応などはすべてベンダー側で行ってくれるため、情報システム部門の負担が少ないのも魅力です。小規模から大規模まで柔軟に対応でき、事業の成長に合わせてプランをアップグレードすることも容易です。

- デメリット: パッケージ型やフルスクラッチ型に比べて、カスタマイズの自由度は低くなります。基本的にはベンダーが用意した機能の範囲内で運用することになり、自社の特殊な業務フローに合わせるのが難しい場合があります。また、月額費用が継続的に発生するため、長期的に見ると総コストがパッケージ型を上回る可能性もあります。

- おすすめの企業: 中小企業やEC事業者、初めてWMSを導入する企業、初期投資を抑えたい企業に最適です。

② パッケージ型

パッケージ型は、すでに完成しているWMSのソフトウェアライセンスを購入し、自社で用意したサーバー(オンプレミス)にインストールして利用する形態です。

- 特徴: 買い切り型のライセンスが基本で、導入時にまとまった費用がかかります。導入後は、システムの保守やアップデートのために年間保守契約を結ぶのが一般的です。

- メリット: クラウド型よりもカスタマイズ性が高く、自社の独自の業務フローや帳票に合わせて機能を追加・変更することが可能です。また、自社のネットワーク内でシステムを運用するため、セキュリティポリシーが厳しい企業や、外部にデータを出したくない企業に適しています。

- デメリット: サーバーの購入や構築、ソフトウェアのインストールなどが必要なため、初期費用が高額になりがちです。また、導入にも数ヶ月単位の期間を要します。サーバーの運用・保守、障害発生時の対応、セキュリティ管理などを自社で行う必要があり、専門知識を持つ情報システム担当者の存在が不可欠です。

- おすすめの企業: 独自の業務フローを持つ中規模から大規模の企業、高いレベルのセキュリティを求める企業、社内にIT部門がある企業などに向いています。

③ フルスクラッチ型

フルスクラッチ型は、既存の製品を使わず、自社の要件に合わせて完全にゼロからオーダーメイドでWMSを開発する形態です。

- 特徴: 要件定義から設計、開発、テストまで、すべての工程を自社(または開発パートナー)で行います。

- メリット: 自社の業務に100%完全に合致した、世界に一つだけのシステムを構築できるのが最大の利点です。他社にはない独自の物流オペレーションをシステム化することで、強力な競争優位性を確立できる可能性があります。

- デメリット: 3つの形態の中で、費用と開発期間が最もかかります。開発プロジェクトは大規模かつ複雑になりがちで、失敗するリスクも高まります。また、完成後のシステムの維持・改修も自社の責任で行う必要があり、特定の開発会社や担当者に依存してしまう属人化のリスクも伴います。

- おすすめの企業: 非常に特殊かつ複雑な物流要件を持つ大企業や、物流そのものが事業の核となる企業で、十分な予算とリソース、そして高度なプロジェクトマネジメント能力がある場合に限られる選択肢と言えます。

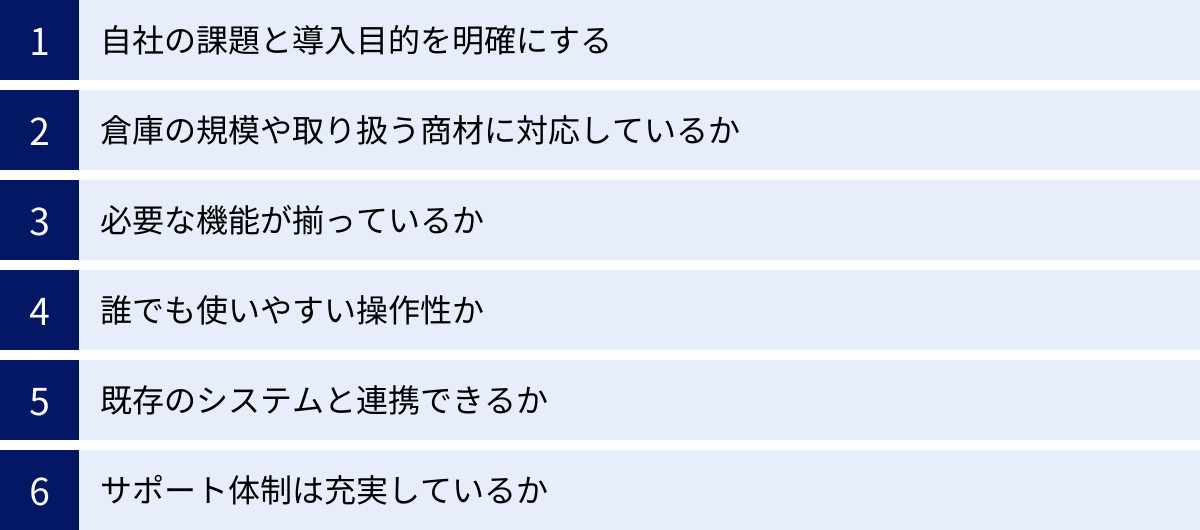

失敗しないWMS(倉庫管理システム)の選び方6つのポイント

数多くのWMSの中から、自社に最適なシステムを選び出すのは簡単なことではありません。ここでは、WMS選びで失敗しないために押さえておくべき6つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題と導入目的を明確にする

WMSの選定を始める前に、まず「なぜWMSを導入するのか?」「WMSで何を解決したいのか?」という目的を明確にすることが最も重要です。目的が曖昧なままでは、各システムの機能を正しく評価できません。

- 課題の洗い出し: 「誤出荷を月間0.1%以下にしたい」「ピッキング作業時間を20%削減したい」「在庫差異をゼロにしたい」「特定のスタッフに依存する属人化を解消したい」など、現状の倉庫業務における課題を定量的・定性的に洗い出します。

- 目的の優先順位付け: 洗い出した課題の中から、最も優先的に解決すべきものは何かを決定します。例えば、「コスト削減」が最優先なのか、「品質向上」が最優先なのかによって、選ぶべきWMSの機能や特性は変わってきます。

この目的が、今後のシステム選定におけるすべての判断基準となります。

② 倉庫の規模や取り扱う商材に対応しているか

WMSには、それぞれ得意とする倉庫の規模や業種・商材があります。自社の事業内容とマッチしているかを確認しましょう。

- 倉庫の規模: 小規模な倉庫向けのシンプルなWMSから、複数の拠点を一元管理できる大規模センター向けのWMSまで様々です。自社の現在の規模だけでなく、将来的な事業拡大の可能性も見越して、拡張性のあるシステムを選ぶことも大切です。

- 商材の特性: 取り扱う商材によって、必要となる管理機能は大きく異なります。

- アパレル: 色・サイズ別の在庫管理(SKU管理)、ささげ(撮影・採寸・原稿)業務との連携、返品管理機能などが重要です。

- 食品・化粧品・医薬品: ロット管理、消費・賞味期限管理、温度帯管理といった、トレーサビリティと品質管理に関わる機能が必須です。

- EC: 多数のSKU、多頻度小ロット出荷への対応、ECカートやモールとの自動連携機能が不可欠です。

- 3PL: 複数の荷主の在庫を同じ倉庫内で管理するための荷主別管理機能や、荷主ごとの課金計算機能が必要です。

自社の商材に特化した機能を持つWMSを選ぶことで、導入後の業務適合性を高めることができます。

③ 必要な機能が揃っているか

①で明確にした導入目的に基づき、自社の業務フローに必要な機能が過不足なく搭載されているかを確認します。

- MUST(必須)機能とWANT(希望)機能の整理: 「これがないと業務が回らない」という必須機能と、「あればもっと便利になる」という希望機能をリストアップします。

- 機能の網羅性と柔軟性: 基本的な入荷・在庫・出荷管理機能はもちろん、自社に必要な特殊な機能(例:セット品の組立・解体管理、クロスドック対応など)があるかを確認します。また、将来的に必要になる可能性のある機能を追加できるか、オプションの豊富さも見ておくと良いでしょう。

ただし、多機能であればあるほど良いというわけではありません。使わない機能が多いと、操作が複雑になったり、コストが無駄になったりする可能性があります。自社の業務にとって本当に必要な機能を見極めることが重要です。

④ 誰でも使いやすい操作性か

WMSを実際に使うのは、現場の作業員です。どんなに高機能なシステムでも、使いにくければ現場に定着せず、宝の持ち腐れとなってしまいます。

- 直感的なUI/UX: マニュアルを熟読しなくても、直感的に操作がわかるようなユーザーインターフェース(UI)になっているか。画面の文字の大きさやボタンの配置など、細かな配慮も重要です。

- 現場担当者による評価: 選定の際には、必ず現場の管理者や作業員にもデモンストレーションを見せたり、無料トライアルで実際に操作してもらったりしましょう。「これなら使えそう」「ここが分かりにくい」といった現場の生の声は、何よりも重要な判断材料になります。

特に、パートやアルバイト、外国人労働者など、多様な人材が働く現場では、誰にとっても分かりやすくシンプルな操作性が求められます。

⑤ 既存のシステムと連携できるか

WMSは単体で完結するシステムではありません。多くの場合、販売管理システムやECカートなど、既存の社内システムと連携させて使用します。

- API連携の可否と実績: 自社で利用している上位システム(ERP、販売管理システムなど)やECプラットフォーム、運送会社システムとスムーズに連携できるかを確認します。標準で連携機能(API)が用意されているか、個別の連携開発が必要か、その場合の実績や費用はどうか、といった点を確認しましょう。

- データ連携の柔軟性: CSVファイルでのデータインポート・エクスポート機能も重要です。連携の形式やフォーマットが柔軟に対応できるかどうかも、運用のしやすさを左右します。

連携がスムーズにいかないと、システム間で手作業によるデータ入力が発生し、WMS導入による効率化の効果が半減してしまいます。

⑥ サポート体制は充実しているか

WMSは導入して終わりではなく、そこからがスタートです。導入時および導入後のサポート体制は、ベンダー選定の非常に重要な要素です。

- 導入支援: 導入時の要件定義のサポート、データ移行の支援、現場への操作トレーニングなど、スムーズな立ち上げを支援してくれる体制があるかを確認します。

- 稼働後のサポート: システムにトラブルが発生した際の対応スピードや対応時間(24時間365日対応か、平日日中のみかなど)はどうか。電話、メール、チャットなど、問い合わせ方法の選択肢は豊富か。

- 継続的な改善支援: 定期的なミーティングを通じて、WMSの活用度を高めるための提案やコンサルティングを行ってくれるか。

特に初めてWMSを導入する企業にとっては、手厚いサポートを提供してくれるベンダーを選ぶことが、プロジェクト成功の鍵となります。

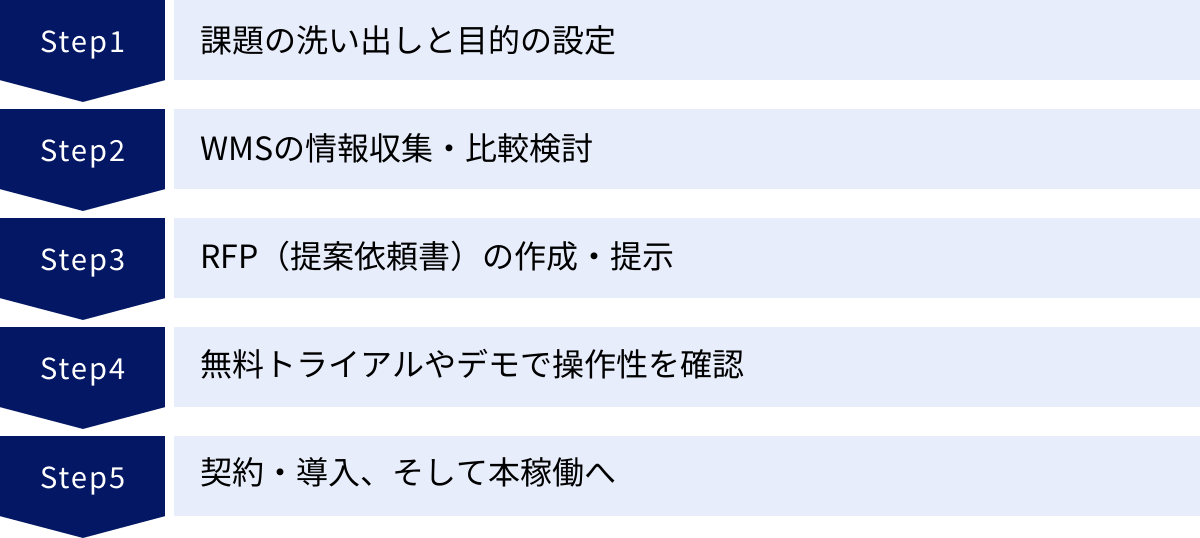

WMS導入までの5ステップ

WMSの導入を成功させるためには、計画的かつ段階的にプロジェクトを進めることが重要です。ここでは、課題の洗い出しから本稼働までの標準的な5つのステップを解説します。

① 課題の洗い出しと目的の設定

これは「選び方」のポイントでも触れた、最も重要な最初のステップです。

- 現状業務の可視化: まず、現在の倉庫業務のフローを最初から最後まで書き出します。「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行っているかを詳細に可視化することで、どこに問題があるのかが明確になります。

- 課題の定量化: 「誤出荷が月に平均5件発生している」「1件あたりのピッキングに平均10分かかっている」など、課題をできるだけ具体的な数値で把握します。これにより、導入後の効果測定がしやすくなります。

- 導入目的の合意形成: これらの課題分析を基に、「WMS導入によって何を実現したいのか」という目的(KGI/KPI)を設定します。この目的は、経営層から現場の担当者まで、プロジェクトに関わるすべてのメンバーで共有し、合意を形成しておくことが不可欠です。

② WMSの情報収集・比較検討

導入目的が明確になったら、その目的を達成できるWMSを探します。

- 情報収集: Webサイト、業界専門誌、展示会、セミナーなどを活用し、様々なWMSの情報を収集します。各システムの公式サイトから資料をダウンロードし、機能や特徴、導入事例(一般的なシナリオ)などを確認します。

- 候補の絞り込み: 収集した情報を基に、自社の要件(業種・商材、規模、予算など)に合わないものを除外し、候補となるWMSを3〜5社程度に絞り込みます。この段階で、各ベンダーに簡単な問い合わせを行い、対応の質などを見ておくのも良いでしょう。

③ RFP(提案依頼書)の作成・提示

候補を絞り込んだら、各ベンダーに対して具体的な提案を依頼します。その際に用いるのがRFP(Request for Proposal:提案依頼書)です。

- RFPの作成: RFPには、ステップ①で明確にした導入の背景や目的、解決したい課題、必要な機能要件、システム連携の要件、予算、導入スケジュールなどを詳細に記述します。

- RFPの提示と提案の受領: 作成したRFPを各候補ベンダーに提示し、提案書と見積書の提出を依頼します。同じRFPに基づいて提案を依頼することで、各社の提案内容を客観的かつ公平に比較することが可能になります。

RFPの作成は手間がかかりますが、自社の要求を正確に伝え、精度の高い提案を引き出すために非常に有効なプロセスです。

④ 無料トライアルやデモで操作性を確認

提案書と見積書の内容を比較検討し、最終候補を2〜3社に絞り込んだら、実際のシステムの操作性を確認します。

- デモンストレーションの実施: ベンダーに来社してもらうか、オンラインで、実際のシステム画面を見ながら操作説明を受けます。この際、自社の業務を想定したシナリオ(例:この商品のピッキング指示を出してほしい)でデモをしてもらうと、より具体的なイメージが掴めます。

- 無料トライアルの活用: クラウド型のWMSの多くは、無料トライアル期間を設けています。この期間を利用して、現場の担当者自身にシステムを操作してもらうことが極めて重要です。画面の見やすさ、操作の分かりやすさ、レスポンス速度などを実際に体感し、現場の意見を最終決定に反映させます。

⑤ 契約・導入、そして本稼働へ

すべての比較検討を終え、導入するWMSを決定したら、契約を締結し、導入プロジェクトを本格的にスタートさせます。

- 契約: 契約内容(機能範囲、費用、サポート内容、納期など)を詳細に確認し、ベンダーと契約を締結します。

- 導入プロジェクトの推進: ベンダーの担当者と協力しながら、詳細な要件定義、パラメータ設定、マスタデータの準備・移行、業務フローの構築、従業員へのトレーニングなどを計画的に進めます。

- テストと本稼働: 本稼働前に、実際の業務に近い形でテスト運用を行い、問題がないかを確認します。すべての準備が整ったら、いよいよ本稼働を開始します。本稼働後も、しばらくはベンダーのサポートを受けながら、運用を安定させていく期間が必要です。

これらのステップを丁寧に踏むことが、WMS導入の成功確率を大きく高めます。

【比較表】WMS(倉庫管理システム)おすすめ20選

以下は、日本国内で利用可能な主要なWMS(倉庫管理システム)20選の概要をまとめた比較表です。各システムの特徴やターゲットを把握し、自社に合ったWMSを見つけるための参考にしてください。料金については非公開のサービスも多いため、詳細は各公式サイトから直接お問い合わせください。

| WMS名 | 提供会社 | 導入形態 | 主な特徴 | 特に適した業種・規模 |

|---|---|---|---|---|

| ロジザードZERO | 株式会社ロジザード | クラウド | 導入実績No.1クラス。3PL、EC、BtoBまで幅広く対応。柔軟な連携性。 | 3PL、EC全般、中〜大規模 |

| L-SPARK | 株式会社ロジスティクス・パートナー | クラウド | 複数拠点・複数荷主管理に強み。月額5万円からのスモールスタートが可能。 | 中小〜中堅3PL、EC事業者 |

| ZIZAIA | 株式会社シーネット | クラウド/パッケージ | 音声認識システムとの連携に強み。食品・医療業界向け機能が豊富。 | 食品、医療、3PL |

| SLIMS | 株式会社セイノー情報サービス | クラウド/パッケージ | 運輸業のノウハウを活かしたシステム。ECから3PL、製造・卸まで対応。 | 3PL、製造・卸売業 |

| INTER-STOCK | 株式会社シーアールイー | クラウド | 不動産事業の知見を活かし、倉庫スペースの効率化も提案。3PL・荷主両対応。 | 3PL、不動産関連 |

| A-WMS | 株式会社Azoop | クラウド | 運送会社向けシステム。配車管理から請求まで一気通貫で管理。 | 運送業、3PL |

| AnyLogi | AnyMind Group株式会社 | クラウド | EC・D2C特化。国内外の倉庫ネットワークと連携し、グローバル展開を支援。 | EC、D2C、越境EC |

| AiR Logi | 株式会社ケイティケイ | クラウド | 中小EC事業者向け。分かりやすい料金体系とシンプルな操作性。 | 中小規模のEC事業者 |

| CLOWMS | 株式会社マテハンソフト | クラウド/パッケージ | 低価格帯から利用可能。アパレル・食品・日用品など幅広い業種に対応。 | 中小企業、幅広い業種 |

| Oracle NetSuite | 日本オラクル株式会社 | クラウド | ERP一体型。在庫管理から会計、CRMまでを単一システムで実現。 | グローバル企業、中〜大規模 |

| ALIS | 株式会社ヴィンクス | クラウド/パッケージ | 流通・小売業に強み。店舗在庫とEC在庫の一元管理(OMS連携)が可能。 | 小売業、オムニチャネル |

| i-ss-WMS | 株式会社アイ・エム・シー | クラウド | 3PL事業者向け。複数荷主・複数拠点管理、請求書発行機能が充実。 | 3PL特化 |

| COOOLa | 株式会社ブライセン | クラウド | 大規模物流センター向け。自動化設備(マテハン)との連携に強み。 | 大規模3PL、自動化倉庫 |

| CiWMS | 株式会社シーイーシー | クラウド | 製造業・流通業向け。基幹システム連携や生産管理連携に強み。 | 製造業、流通業 |

| ULTRA-G | 株式会社ウルトラス | クラウド | アパレル・ファッション業界特化。ささげ連携やB品管理など専用機能が豊富。 | アパレル、ファッションEC |

| W-KEEPER | 株式会社ダブルス | クラウド | 比較的安価な料金設定。小規模からの導入に適している。 | 小規模事業者 |

| LogiMaster | 株式会社清長 | クラウド | 自社物流・物流代行の両方に対応。柔軟なカスタマイズ性が特徴。 | EC、通販事業者 |

| T-WMS | 東芝テック株式会社 | パッケージ | POSや複合機で知られる同社のシステム。製造業や流通業向けの実績豊富。 | 製造業、流通業 |

| SimpWright | Yper株式会社 | クラウド | 配送マッチングプラットフォーム「PickGo」との連携が特徴。 | 物流DXを目指す企業 |

| V-WMS | 株式会社ビジュアルリサーチ | クラウド/パッケージ | 3PL・倉庫業向け。ハンディ・タブレットなど様々なデバイスに対応。 | 3PL、倉庫業 |

おすすめのWMS(倉庫管理システム)20選

ここでは、比較表で挙げた20のWMSについて、それぞれの特徴をより詳しく解説します。

① ロジザードZERO

提供会社: 株式会社ロジザード

導入形態: クラウド

特徴: クラウド型WMSのパイオニア的存在で、20年以上の歴史と2,000以上の現場での導入実績を誇ります(参照:株式会社ロジザード公式サイト)。BtoCのEC物流からBtoBの企業間物流、3PL事業者の複雑な要件まで、幅広い業態に対応できる柔軟性が強みです。豊富な標準機能に加え、多彩なオプション機能、各種カートシステムや上位システムとの連携実績も豊富で、企業の成長に合わせてシステムを拡張していけます。手厚いサポート体制にも定評があります。

こんな企業におすすめ:

- 信頼と実績を重視する企業

- 将来的な事業拡大を見据えているEC事業者や3PL事業者

- 初めてWMSを導入する企業

② L-SPARK

提供会社: 株式会社ロジスティクス・パートナー

導入形態: クラウド

特徴: 複数拠点・複数荷主の管理に強みを持ちながら、月額5万円からというリーズナブルな価格で始められるコストパフォーマンスの高さが魅力です(参照:株式会社ロジスティクス・パートナー公式サイト)。シンプルな料金体系と直感的なインターフェースで、中小規模の3PL事業者やEC事業者でも導入しやすい設計になっています。

こんな企業におすすめ:

- コストを抑えてWMSを導入したい中小規模の3PL事業者

- 複数倉庫の在庫を一元管理したいEC事業者

③ ZIZAIA

提供会社: 株式会社シーネット

導入形態: クラウド/パッケージ

特徴: 音声認識システムとの連携による「ボイスピッキング」に強みを持ち、ハンズフリー・アイズフリーでの作業を実現します。これにより、作業効率と安全性の向上が期待できます。食品業界で求められるロット管理、期限管理、温度帯管理や、医療業界で求められるトレーサビリティ機能などが充実しており、専門性の高い業界で多くの実績を持っています。

こんな企業におすすめ:

- 食品、医療品、化粧品など厳密な品質管理が求められる商材を扱う企業

- 音声システムを導入してピッキング効率を最大化したい企業

④ SLIMS

提供会社: 株式会社セイノー情報サービス

導入形態: クラウド/パッケージ

特徴: 大手運送会社である西濃運輸のグループ企業が開発・提供しており、運輸・倉庫業の現場ノウハウが凝縮されています。ECから3PL、製造・卸売まで、幅広い業種に対応するオールラウンドなWMSです。運輸管理システム(TMS)とのシームレスな連携も強みの一つです。

こんな企業におすすめ:

- 3PL事業者や、輸配送まで含めた物流全体の最適化を目指す企業

- 製造業や卸売業で、安定した基盤を持つシステムを求める企業

⑤ INTER-STOCK

提供会社: 株式会社シーアールイー

導入形態: クラウド

特徴: 物流不動産事業を展開するシーアールイーが提供するWMSです。そのため、単なるシステム提供に留まらず、倉庫スペースの有効活用や最適な倉庫レイアウトの提案といった、不動産の知見を活かしたコンサルティングも受けられる点がユニークです。3PL事業者向け、荷主企業向けの両方の機能を提供しています。

こんな企業におすすめ:

- 倉庫のハード面(不動産)とソフト面(システム)を同時に改善したい企業

- 物流不動産のプロフェッショナルの支援を受けたい3PL事業者

⑥ A-WMS

提供会社: 株式会社Azoop

導入形態: クラウド

特徴: 運送業界向けのサービスを複数展開するAzoop社が提供する、運送会社向けのWMSです。WMS機能に加えて、配車管理、運行管理、請求管理、車両管理といった運送業務に必要な機能が一つのプラットフォームに統合されており、業務全体を一気通貫で効率化できます。

こんな企業におすすめ:

- 自社で倉庫とトラックを保有する運送会社

- 倉庫業務と輸配送業務の連携を強化したい3PL事業者

⑦ AnyLogi

提供会社: AnyMind Group株式会社

導入形態: クラウド

特徴: EC・D2Cブランドの成長支援をグローバルに行うAnyMind Groupが提供する、EC特化型の物流プラットフォームです。WMS機能だけでなく、国内外の提携倉庫ネットワークを活用した物流アウトソーシングも可能です。各種ECカートとの連携や、海外配送にも標準で対応しており、グローバルな事業展開を力強くサポートします。

こんな企業におすすめ:

- EC・D2C事業者

- 越境ECなどグローバルに商品を販売したい企業

⑧ AiR Logi

提供会社: 株式会社ケイティケイ

導入形態: クラウド

特徴: 「使いやすさ」と「分かりやすい料金体系」を追求した、中小規模のEC事業者向けのWMSです。月額費用は出荷件数に応じた従量課金制を採用しており、事業規模に合わせて無駄なく利用できます。シンプルな機能と直感的な操作性で、ITに不慣れな担当者でも安心して導入できます。

こんな企業におすすめ:

- 初めてWMSを導入する小規模〜中規模のEC事業者

- 出荷件数の変動が大きいビジネスモデルの企業

⑨ CLOWMS

提供会社: 株式会社マテハンソフト

導入形態: クラウド/パッケージ

特徴: 初期費用0円、月額3.8万円から利用できるクラウド版(参照:株式会社マテハンソフト公式サイト)から、カスタマイズ可能なパッケージ版まで、幅広いニーズに対応しています。アパレル、食品、日用雑貨、出版など、多様な業種での導入実績があり、コストを抑えつつも自社に必要な機能を実装したい企業に適しています。

こんな企業におすすめ:

- 低コストでWMSを始めたい中小企業

- 将来的にカスタマイズも視野に入れている企業

⑩ Oracle NetSuite

提供会社: 日本オラクル株式会社

導入形態: クラウド

特徴: 世界的なソフトウェア企業であるオラクルが提供する、ERP(統合基幹業務システム)一体型のクラウドビジネススイートです。WMS機能はNetSuiteの一機能として提供され、在庫管理、販売管理、会計、CRM(顧客関係管理)などがすべて単一のプラットフォームで連携します。リアルタイムでの経営状況の可視化に強みを持ちます。

こんな企業におすすめ:

- グローバルに事業展開する中堅〜大企業

- 倉庫管理だけでなく、経営情報全体の一元化を目指す企業

⑪ ALIS

提供会社: 株式会社ヴィンクス

導入形態: クラウド/パッケージ

特徴: 流通・小売業界向けのシステム開発に長年の実績を持つヴィンクスが提供するWMSです。実店舗の在庫とECサイトの在庫を一元管理し、機会損失を防ぐ「オムニチャネル」戦略の実現を支援します。POSシステムや店舗管理システムとの連携にも強みがあります。

こんな企業におすすめ:

- 実店舗とECサイトの両方を運営する小売事業者

- 在庫の一元化による顧客体験向上を目指す企業

⑫ i-ss-WMS

提供会社: 株式会社アイ・エム・シー

導入形態: クラウド

特徴: 3PL事業者に特化して開発されたWMSです。複数荷主の在庫管理、荷主ごとの作業ルール設定、保管料や作業料の自動計算と請求書発行機能など、3PL業務に必要な機能が網羅されています。

こんな企業におすすめ:

- 3PL事業を営む企業

- 煩雑な請求業務の効率化を図りたい3PL事業者

⑬ COOOLa

提供会社: 株式会社ブライセン

導入形態: クラウド

特徴: 大規模な物流センターや自動化倉庫向けのWMSとして知られています。自動倉庫やソーター、AGVといった様々なマテハン(自動化設備)との連携実績が豊富で、WCS(倉庫制御システム)としての役割も担うことができます。複雑なオペレーションの最適化を得意とします。

こんな企業におすすめ:

- 大規模な物流センターを運営する3PL事業者やメーカー

- 倉庫の自動化・省人化を推進したい企業

⑭ CiWMS

提供会社: 株式会社シーイーシー

導入形態: クラウド

特徴: 独立系のIT企業であるシーイーシーが提供するWMSで、製造業や流通業向けの基幹システム(ERP)との連携に強みを持っています。工場の生産ラインとの連携や、部品管理、製造ロット管理など、製造業特有の要件にも柔軟に対応可能です。

こんな企業におすすめ:

- 製造業で、工場内の物流から倉庫管理までを一貫して効率化したい企業

- 既存の基幹システムとスムーズに連携できるWMSを探している企業

⑮ ULTRA-G

提供会社: 株式会社ウルトラス

導入形態: クラウド

特徴: アパレル・ファッション業界に特化したWMSです。色・サイズ別のSKU管理はもちろん、ブランド別管理、B品(訳あり品)管理、サンプル品管理、さらには商品の撮影・採寸・原稿作成を行う「ささげ」業務の進捗管理機能など、業界特有の業務に対応した機能が豊富に揃っています。

こんな企業におすすめ:

- アパレル、シューズ、バッグなどのファッション商材を扱うEC事業者や卸売業者

⑯ W-KEEPER

提供会社: 株式会社ダブルス

導入形態: クラウド

特徴: 比較的安価な料金設定で、基本的なWMSの機能を網羅しています。特に小規模な倉庫からの導入に適しており、Excel管理からのステップアップを目指す企業にとって有力な選択肢となります。シンプルな操作性も特徴です。

こんな企業におすすめ:

- 初めてWMSを導入する小規模事業者

- コストを最優先にWMSを選びたい企業

⑰ LogiMaster

提供会社: 株式会社清長

導入形態: クラウド

特徴: 物流アウトソーシングサービスも手掛ける清長が、自社の現場で培ったノウハウを基に開発したWMSです。自社で物流を行う企業だけでなく、物流代行を利用する企業にも対応しています。柔軟なカスタマイズ性が特徴で、企業の成長や変化に合わせて機能を追加していくことが可能です。

こんな企業におすすめ:

- 自社の業務に合わせて柔軟にシステムを構築したい通販・EC事業者

- 将来的に物流アウトソーシングも検討している企業

⑱ T-WMS

提供会社: 東芝テック株式会社

導入形態: パッケージ

特徴: POSレジや複合機で高いシェアを持つ東芝テックが開発したパッケージ型のWMSです。同社のハードウェア製品との親和性が高く、製造業や流通業、3PLなど、幅広い業種で豊富な導入実績があります。堅牢なシステム基盤と信頼性の高さに定評があります。

こんな企業におすすめ:

- 安定稼働と信頼性を重視する中堅〜大企業

- 東芝テック製の他システムを利用している企業

⑲ SimpWright

提供会社: Yper株式会社

導入形態: クラウド

特徴: ギグワーカーと荷主を繋ぐ配送マッチングプラットフォーム「PickGo」を運営するYper社のWMSです。倉庫管理から最終配送(ラストワンマイル)までをシームレスに連携させることができるのが最大の強みです。物流の新たな形を模索する企業にとって魅力的な選択肢です。

こんな企業におすすめ:

- ラストワンマイル配送の効率化・最適化に課題を持つ企業

- 物流全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したい企業

⑳ V-WMS

提供会社: 株式会社ビジュアルリサーチ

導入形態: クラウド/パッケージ

特徴: 3PLや倉庫業に特化したシステム開発を長年手掛けてきた同社の主力製品です。ハンディターミナルだけでなく、タブレットやスマートフォンなど、様々なデバイスに対応できる柔軟なインターフェースを持っています。現場の使いやすさを追求した設計が特徴です。

こんな企業におすすめ:

- 3PL事業者、倉庫業者

- 多様なデバイスを活用して現場作業の効率化を図りたい企業

WMSに関するよくある質問

ここでは、WMSの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

WMSの費用対効果はどのように測ればよいですか?

WMS導入の費用対効果(ROI:Return on Investment)を測定することは、導入の意思決定や導入後の評価において非常に重要です。測定は、「定量的な効果」と「定性的な効果」の両面から行うことをおすすめします。

【定量的な効果(数値化できる効果)】

これらは、直接的なコスト削減や売上向上として計算できます。

- 人件費の削減: 作業効率化により、残業時間がどれだけ削減されたか、あるいは同じ人員でどれだけ多くの出荷処理が可能になったか。

- 計算例:(削減された残業時間 × 時給) + (増員せずに済んだ人件費)

- 誤出荷関連コストの削減: 誤出荷が減ることで、再送料、返品対応の工数、商品の廃棄ロスなどがどれだけ削減されたか。

- 計算例:(誤出荷件数の削減数 × 1件あたりの損失額)

- 保管効率の向上によるコスト削減: フリーロケーション管理などで保管効率が上がり、倉庫の増床や外部倉庫の利用を回避できた場合の賃料削減効果。

- 機会損失の防止による売上向上: 在庫精度向上により欠品が減り、販売機会の損失を防いだことによる売上増加分。

ROIの計算式:

ROI (%) = (導入による利益増加額 ÷ 導入コスト) × 100

【定性的な効果(数値化しにくい効果)】

これらは直接的な金額には換算しにくいですが、企業の長期的な成長にとって非常に重要です。

- 顧客満足度・信頼度の向上: 誤出荷の削減やリードタイムの短縮による顧客からの評価向上。

- 従業員満足度の向上: 煩雑な手作業や探し物のストレスから解放され、作業負担が軽減されることによるモチベーション向上。

- 属人化の解消と業務標準化: 特定の人に依存しない、安定したオペレーション体制の構築。

- データに基づく意思決定の実現: リアルタイムなデータを基にした、迅速かつ的確な経営判断が可能になること。

これらの定性的な効果もリストアップし、総合的に導入の価値を判断することが重要です。

小規模な倉庫でもWMSは導入すべきですか?

「小規模だからWMSは不要」と一概に言うことはできません。判断のポイントは、現在の規模ではなく、抱えている課題と将来の展望です。

以下のような状況であれば、小規模な倉庫でもWMS導入を積極的に検討する価値があります。

- 誤出荷や在庫差異が頻繁に発生している: 規模が小さくても、物流品質の問題は事業の信頼性を揺るがします。品質改善が急務であれば、導入メリットは大きいです。

- 取り扱い商材が多品種少量である: SKU(商品の種類)が多いと、Excelなどでの手作業管理は限界に達しやすく、ミスも増えます。WMSによるシステム管理が効果を発揮します。

- ロット管理や期限管理が必須の商材を扱っている: 食品や化粧品など、厳密な個体管理が求められる場合は、規模に関わらずWMSが不可欠です。

- 将来的に事業規模の拡大を計画している: 今のうちにWMSを導入して業務フローを標準化しておくことで、将来の規模拡大にスムーズに対応できます。事業が大きくなってから導入するよりも、混乱が少なく済みます。

- 少人数で運営しており、一人あたりの業務負荷が高い: WMSで作業を効率化することで、限られた人員でも業務を回せるようになり、本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。

近年は、月額数万円から利用できる安価なクラウド型WMSも増えています。これらのサービスを活用すれば、小規模事業者でも低リスクでWMSの導入が可能です。まずは自社の課題を整理し、小規模向けWMSの資料請求やデモから始めてみることをおすすめします。

まとめ:自社に最適なWMS導入で倉庫業務を効率化しよう

本記事では、WMS(倉庫管理システム)の基本的な概念から、機能、メリット・デメリット、選び方、そして具体的なおすすめサービスまで、幅広く解説してきました。

WMSは、単に在庫を管理するだけのツールではありません。それは、倉庫内のヒト・モノ・情報を有機的に結びつけ、物流業務全体を最適化するための強力なエンジンです。正確な在庫管理、ヒューマンエラーの撲滅、作業の効率化と標準化、そしてリアルタイムな情報共有。これらを通じて、WMSはコスト削減、品質向上、そして最終的には顧客満足度の向上という、企業経営の根幹に関わる価値をもたらします。

WMS導入を成功させるための鍵は、技術的な側面だけではありません。最も重要なのは、「自社の課題は何か」「WMSで何を成し遂げたいのか」という目的を、経営層から現場の作業員まで全員が共有することです。その上で、自社の事業規模、取り扱い商材、将来の展望に最もマッチしたシステムを、複数の選択肢の中から慎重に比較検討することが求められます。

クラウド型、パッケージ型といった導入形態、アパレルや食品といった特定業種への対応、既存システムとの連携性、そして導入後のサポート体制など、考慮すべき点は多岐にわたります。しかし、この記事で紹介した選び方のポイントや導入ステップを参考に、一つひとつ丁寧に進めていけば、必ず自社にとって最適なパートナーとなるWMSを見つけ出せるはずです。

テクノロジーの力で倉庫業務の非効率や課題を解決し、より付加価値の高い業務へとシフトしていくこと。それが、これからの時代を勝ち抜くための物流戦略の第一歩です。 本記事が、その一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。