「後継者がいない」「事業を整理したい」「新たな挑戦のために資金が必要」など、様々な理由で店舗の売却を検討している経営者の方は少なくないでしょう。しかし、いざ売却を考え始めても、何から手をつければ良いのか、誰に相談すれば良いのか、そして一体いくらで売れるのか、疑問や不安が次々と浮かんでくるはずです。

店舗売却は、単に店を閉める「廃業」とは異なり、築き上げてきた店舗の価値を次の経営者に引き継ぎ、対価を得るための重要な経営判断です。適切に進めれば、廃業にかかるコストを削減できるだけでなく、まとまった資金を確保し、従業員の雇用や地域に愛されたブランドを守ることにも繋がります。

この記事では、店舗売却を検討し始めた方から、具体的な準備を進めている方まで、あらゆる段階の経営者に向けて、店舗売却の全体像を網羅的に解説します。売却方法の種類といった基本的な知識から、査定の仕組み、具体的な手続きの流れ、そして少しでも高く売るための実践的なコツまで、専門的な内容を分かりやすく紐解いていきます。さらに、避けては通れない費用や税金の問題、法律上の注意点についても詳しく触れていきます。

この記事を最後まで読めば、店舗売却という複雑なプロセスを乗り越え、ご自身の店舗の価値を最大化するための道筋が明確になるはずです。 不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

店舗売却とは

店舗売却とは、経営者が運営している店舗の資産や権利を、第三者である買い手に売却し、その対価を受け取ることを指します。これは、単に物理的な店舗や設備を処分する「廃業」とは根本的に異なります。廃業が事業活動を完全に停止させ、資産を清算する「ゼロ」にする行為であるのに対し、店舗売却は事業そのものや、事業が持つ価値を次の運営者に引き継ぐ「プラス」の行為と捉えることができます。

店舗売却が選択される背景には、様々な経営上の動機や社会的な要因が存在します。最も代表的な理由の一つが「後継者不足」です。特に個人経営の店舗では、経営者の高齢化に伴い、親族や従業員の中に事業を引き継ぐ意思のある人が見つからず、やむなく売却を決断するケースが増えています。

また、経営戦略の見直しも大きな動機となります。複数の店舗を運営している企業が、不採算店舗を整理して経営資源を成長分野に集中させる「選択と集中」の一環として売却を行ったり、逆に事業の多角化やエリア拡大を目指す企業が、既存店舗を買収することでスピーディーな事業展開を図る際の受け皿として、売却市場が機能します。

その他にも、経営者の健康上の理由や、アーリーリタイア、全く新しい事業への挑戦に向けた資金調達など、個々の事情は多岐にわたります。どのような理由であれ、店舗売却は経営者にとって、これまで培ってきた事業の価値を現金化し、次のステージへ進むための重要な手段となり得ます。

店舗売却には、売り手にとって多くのメリットがあります。

第一に、「廃業コストの削減」です。店舗を廃業する場合、内装や設備の解体・撤去費用(原状回復費用)、在庫の処分費用、リース契約の違約金など、多額のコストが発生することが少なくありません。特にスケルトン返し(建物の構造躯体だけの状態に戻すこと)を求められる場合、数百万円以上の費用がかかることもあります。店舗売却であれば、これらの費用を負担することなく、むしろ資産として売却できるため、経済的な負担を大幅に軽減できます。

第二に、「投資資金の回収と売却益の獲得」です。店舗を開業する際には、内外装工事や厨房機器、備品の購入など、多額の初期投資が必要です。店舗売却によって、これらの資産価値に加えて、立地やブランド、顧客基盤といった目に見えない価値(営業権・のれん)も含めて現金化できます。これにより、投資した資金を回収し、さらに売却益を得ることで、引退後の生活資金や新規事業の元手とすることが可能になります。

第三に、「従業員の雇用の維持」と「取引先との関係維持」です。廃業となれば、従業員は職を失い、長年の付き合いがある取引先にも迷惑をかけることになります。事業譲渡や株式譲渡といった形で店舗を売却すれば、従業員の雇用契約や取引先との契約を買い手に引き継いでもらえる可能性が高く、関係者への影響を最小限に抑えることができます。

一方で、店舗売却には注意すべきデメリットやリスクも存在します。

最大の懸念は、「希望する価格や条件で売却できるとは限らない」ことです。店舗の収益性や立地、設備の状態などによっては、買い手が見つからなかったり、想定よりも低い価格を提示されたりする可能性があります。

また、「情報漏洩のリスク」も無視できません。売却交渉を進めていることが従業員や取引先、顧客に漏れてしまうと、従業員のモチベーション低下や離職、取引の停止、顧客離れなどを招き、店舗の事業価値そのものを毀損してしまう恐れがあります。そのため、売却プロセスは細心の注意を払い、秘密裏に進める必要があります。

さらに、売却プロセス自体が「時間と手間がかかる」点もデメリットと言えるでしょう。専門家への相談から始まり、書類の準備、買い手探し、交渉、契約まで、一般的には半年から1年以上の期間を要します。この間、通常の店舗運営と並行して売却準備を進める必要があり、経営者には大きな負担がかかります。

このように、店舗売却は大きなメリットをもたらす可能性がある一方で、慎重に進めなければならない複雑なプロセスです。成功の鍵は、これらのメリット・デメリットを正しく理解し、信頼できる専門家のサポートを得ながら、計画的に準備を進めることにあると言えるでしょう。

店舗売却の主な5つの方法

店舗売却と一言で言っても、その手法は一つではありません。店舗の資産状況、経営形態(個人か法人か)、そして売り手が何を重視するかによって、最適な方法は異なります。ここでは、代表的な5つの方法について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 売却方法 | 主な売却対象 | 賃貸借契約 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ① 居抜き売却 | 内装・設備・什器備品 | 既存契約の承継または新規契約 | 売り手:廃業コスト削減、売却益獲得 買い手:初期投資抑制、早期開業 |

売り手:貸主の承諾が必要 買い手:レイアウトの自由度が低い |

| ② 造作譲渡 | 内装・設備・什器備品(店舗の賃借権は含まず) | 新規契約が基本 | 売り手:資産を現金化できる 買い手:居抜きより交渉の自由度が高い |

売り手:貸主の協力が不可欠 買い手:賃貸借契約が別途必要 |

| ③ 事業譲渡 | 有形資産+無形資産(屋号、従業員、顧客リスト等) | 契約内容による(承継が多い) | 売り手:店舗の価値を最大化できる 買い手:事業全体をスムーズに引き継げる |

売り手:手続きが複雑、競業避止義務 買い手:不要な資産も引き継ぐ可能性 |

| ④ 株式譲渡 | 会社の株式(経営権) | 契約は法人に帰属するため継続 | 売り手:手続きが比較的簡便、税負担が軽い場合も 買い手:許認可の再取得が不要な場合が多い |

売り手:会社全体の売却になる 買い手:簿外債務等のリスクを負う |

| ⑤ スケルトン | (売却ではない)内装・設備を解体し返却 | 契約終了 | なし(貸主にとっては原状回復) | 売り手:高額な解体費用が発生 買い手:なし |

① 居抜き売却

居抜き売却とは、店舗の内装、厨房設備、空調設備、什器備品などをそのままの状態で、次の借主(買い手)に売却する方法です。売り手は、本来であれば廃業時にかかるはずの原状回復費用を節約できるだけでなく、これらの設備や内装を「造作」として売却することで、譲渡代金を得られます。一方、買い手にとっても、内装工事や設備購入にかかる初期投資を大幅に抑えられ、スピーディーに開業できるという大きなメリットがあります。

この方法は、特に飲食店や美容室、物販店など、専門的な設備や特徴的な内装が必要な業態で広く活用されています。例えば、ラーメン店を閉店する際に、厨房の寸胴や製麺機、カウンター席などをそのままの状態で次のラーメン店を開業したい人に売却する、といったケースが典型例です。

メリット:

- 売り手: 原状回復費用という大きな支出を回避し、逆に収入を得られる可能性があります。好立地で収益性の高い店舗であれば、造作の価値に加えて場所の価値(営業権)も上乗せできる場合があります。

- 買い手: 数百万円から一千万円以上かかることもある初期投資を劇的に削減できます。また、工事期間が不要なため、物件契約から開業までの時間を大幅に短縮できます。

デメリット:

- 売り手: 建物の貸主(大家)の承諾が必須です。貸主が次の借主を認めなかったり、居抜きでの引き継ぎを許可しなかったりする場合、この方法は成立しません。また、売却できるかどうかは、買い手の需要に大きく左右されます。

- 買い手: 既存のレイアウトや設備をそのまま引き継ぐため、デザインの自由度が低くなります。また、設備の老朽化が進んでいる場合、開業後すぐに修理や買い替えが必要になるリスクも考慮しなければなりません。

居抜き売却は、売り手・買い手・貸主の三者にとってメリットがある場合にスムーズに進みます。成功させるためには、貸主との良好な関係を築き、買い手にとって魅力的な条件を提示することが重要です。

② 造作譲渡

造作譲渡は、居抜き売却と非常に似ていますが、店舗の「造作(内装や設備)」のみを売買の対象とする点で、より厳密な意味合いを持つ言葉です。居抜き売却が「店舗の賃借権と造作をセットで引き継ぐ」というニュアンスで使われることが多いのに対し、造作譲渡は、まず売り手と買い手間で造作の売買契約を結び、その後、買い手が貸主と新たに賃貸借契約を結ぶ、というステップを踏むのが一般的です。

実務上、居抜き売却と造作譲渡はほぼ同義で使われることも多いですが、法的な観点からは、「店舗の賃借権の譲渡」が含まれるかどうかが一つの違いとなります。造作譲渡契約書には、造作の売買代金や引き渡し条件などが明記されますが、賃貸借契約の成立が売買の前提条件となることがほとんどです。

メリット:

- 居抜き売却と同様に、売り手は原状回復費用を免れ、資産を現金化できます。買い手は初期投資を抑えられます。

- 契約を「造作の売買」と「賃貸借契約」に分けて考えるため、当事者間の権利関係がより明確になります。

デメリット:

- これも居抜き売却と同様ですが、貸主の協力がなければ成立しません。 売り手が退去した後に、買い手が貸主とスムーズに賃貸借契約を結べるかどうかが最大の鍵となります。貸主が新しい借主の業態や経営能力に懸念を示した場合、契約が破談になるリスクがあります。

- 買い手にとっては、造作の購入に合意しても、希望する賃料や契約期間で貸主と合意できなければ、計画全体が頓挫してしまいます。

造作譲渡を成功させるには、売却活動の初期段階で貸主の意向を確認し、内諾を得ておくことが極めて重要です。

③ 事業譲渡

事業譲渡は、店舗という「ハコ」だけでなく、そこで営まれている事業そのものを包括的に売却する方法です。具体的には、内装や設備といった有形資産に加えて、屋号(ブランド名)、従業員との雇用契約、顧客リスト、取引先との契約、秘伝のレシピや独自のノウハウといった無形資産も一体として譲渡の対象となります。

この方法は、単なる「場所の売却」ではなく、「ビジネスの売却」です。そのため、売却価格は、設備の時価評価額に加えて、その事業が将来生み出すであろう収益力(キャッシュフロー)を評価した「営業権(のれん代)」が上乗せされるのが一般的です。黒字経営でブランド力のある店舗であれば、居抜き売却よりもはるかに高値での売却が期待できます。

メリット:

- 売り手: 店舗が持つ無形の価値を含めて売却できるため、売却価格を最大化できる可能性があります。また、従業員の雇用や取引先との関係を維持したまま事業を引き継げるため、円満な形でリタイアできます。

- 買い手: ゼロから事業を立ち上げるのに比べて、既に収益基盤や顧客、熟練した従業員がいる状態でスタートできるため、事業リスクを大幅に低減できます。

デメリット:

- 売り手: 譲渡する資産や契約を個別に特定し、それぞれについて買い手の合意や関係者の承諾(従業員の転籍同意、取引先の契約再締結など)を得る必要があり、手続きが非常に複雑になります。また、会社法に基づき、売り手は原則として同一市町村および隣接市町村において、譲渡後20年間は同一の事業を行ってはならないという「競業避止義務」を負います。

- 買い手: 必要な資産だけでなく、不要な資産や契約まで引き継がなければならない場合があります。また、引き継ぐべき債務の範囲などを明確にする必要があり、詳細な調査(デューデリジェンス)が不可欠です。

事業譲渡は、地域で長年愛されてきた優良店や、独自の強みを持つ店舗の価値を正当に評価し、次世代に引き継ぐための最も有効な手段の一つです。

④ 株式譲渡

株式譲渡は、店舗を法人(株式会社など)として経営している場合にのみ選択できる方法です。この方法では、店舗や事業そのものではなく、その会社の発行済み株式の全部または一部を買い手に売却します。株式を過半数以上譲渡することで、会社の経営権が買い手に移転し、結果として、会社が所有する店舗や事業も買い手のものとなります。

メリット:

- 売り手: 事業譲渡に比べて、手続きが格段にシンプルです。株主が変更されるだけなので、資産や契約を個別に移転する手間がかかりません。税務上も、株式の譲渡益にかかる税金は分離課税(所得税・住民税合わせて20.315%)であり、事業譲渡で得た利益が総合課税される個人事業主よりも税負担を抑えられるケースがあります。

- 買い手: 会社の法人格はそのまま維持されるため、従業員との雇用契約や取引先との契約、事業に必要な許認可(飲食店営業許可など)も、原則としてそのまま引き継ぐことができます。 これにより、非常にスムーズな事業承継が可能です。

デメリット:

- 売り手: 会社を丸ごと売却するため、特定の店舗や事業だけを切り離して売ることができません。会社に複数の事業がある場合、すべてを一緒に売却する必要があります。

- 買い手: 会社が抱えるすべての権利義務を引き継ぐことになります。これには、帳簿には現れない「簿外債務」や、将来発生するかもしれない訴訟リスクなども含まれます。そのため、弁護士や会計士による徹底的なデューデリジェンス(買収監査)が必須となり、そのためのコストと時間がかかります。

株式譲渡は、特に許認可の再取得が難しい業態や、複数の店舗を運営する法人のM&Aにおいて非常に有効な手段です。

⑤ スケルトン(原状回復)

スケルトンとは、厳密には「売却」の方法ではありませんが、店舗を閉鎖する際の選択肢として比較対象となるため、ここで解説します。スケルトンとは、賃貸物件を借りた当初の状態、つまり内装や設備が何もない「コンクリート打ちっ放し」の状態に戻して貸主に返却することを指します。これを「原状回復義務」と呼び、多くの賃貸借契約書に盛り込まれています。

買い手が見つからず、居抜き売却や事業譲渡ができなかった場合の最終手段が、このスケルトン解体による廃業となります。

メリット:

- 売り手(借主)にとっては、基本的にメリットはありません。強いて言えば、契約上の義務を果たすことで、貸主とのトラブルを避けられるという点のみです。

デメリット:

- 売り手(借主): 高額な解体費用が発生します。 店舗の規模や構造にもよりますが、坪単価で3万円~10万円程度が相場とされ、小規模な店舗でも100万円以上、大規模な店舗では数百万円の費用がかかることも珍しくありません。これは純粋な支出であり、一切の収入は得られません。

- 産業廃棄物の処理費用や、アスベストが使用されていた場合の除去費用など、追加コストが発生するリスクもあります。

店舗売却を検討する最大の動機の一つは、この高額なスケルトン費用を回避することにあります。 したがって、経営者は廃業という選択肢に至る前に、可能な限り早期の段階で、居抜き売却や事業譲渡の可能性を探ることが賢明です。

店舗売却の相場と査定方法

店舗の売却を決意した経営者が最も気になるのは、「自分の店は一体いくらで売れるのか?」という点でしょう。売却価格は、今後の人生設計や次の事業計画を左右する重要な要素です。ここでは、店舗の売却価格がどのように決まるのか、その計算方法や業態別の相場、そして査定時に専門家がチェックするポイントについて詳しく解説します。

店舗売却価格の計算方法

店舗の売却価格は、画一的な計算式で決まるものではなく、様々な要素を考慮して総合的に算出されます。しかし、基本的な考え方として、以下の2つの要素の合計で構成されると理解すると分かりやすいでしょう。

売却価格 ≒ 造作・設備の時価評価額 + 営業権(のれん代)

- 造作・設備の時価評価額(有形資産の価値)

これは、店舗の内装、厨房機器、空調設備、テーブルや椅子といった什器備品など、目に見える物理的な資産の現在の価値を指します。新品価格ではなく、使用年数や状態に応じた減価償却を考慮した「時価」で評価されます。

例えば、5年前に300万円で購入した厨房機器も、現在の価値は数十万円程度と評価されるかもしれません。一方で、定期的なメンテナンスが行き届き、状態が非常に良好であれば、相場よりも高く評価されることもあります。専門家は、個々の資産の耐用年数や市場での中古価格などを参考に、客観的な評価額を算出します。 - 営業権(のれん代)(無形資産の価値)

こちらが店舗売却価格を大きく左右する、より重要で複雑な要素です。営業権とは、その店舗が持つ目に見えない価値の総称であり、「のれん代」とも呼ばれます。具体的には、以下のような要素が含まれます。- 収益力: 安定した売上や高い利益を上げている実績。

- 立地: 駅からの近さ、人通りの多さ、周辺の競合状況など。

- ブランド・知名度: 地域での評判、メディア掲載歴、SNSでの人気など。

- 顧客基盤: 多くのリピーターや優良な顧客リストを抱えていること。

- 技術・ノウハウ: 他店には真似できない独自のレシピや調理技術、接客マニュアルなど。

この営業権の評価方法に決まったルールはありませんが、実務上、「営業利益の数ヶ月分~数年分」を一つの目安として算出されることが一般的です。営業利益とは、売上から売上原価と販売費及び一般管理費(人件費、家賃、水道光熱費など)を差し引いた、本業での儲けを示す指標です。

- 営業権(のれん代)の目安 = 営業利益 × 3ヶ月~36ヶ月(3年)

この期間(何か月分とするか)は、事業の安定性や将来性によって大きく変動します。例えば、長年安定した黒字を出し続けている老舗であれば3年分(36ヶ月)、流行に左右されやすい業態や業績が不安定な店舗であれば数ヶ月分、といった形で評価が変わります。赤字の店舗の場合、原則として営業権はゼロと評価されますが、立地が抜群に良い、希少な許認可を持っているといった特別な強みがあれば、それが価値として評価されることもあります。

最終的な売却価格は、これらの理論的な評価額をベースに、買い手のニーズや交渉力、市場の需要と供給のバランスによって決定されます。

業態別の売却相場

業態によって、店舗の価値を構成する要素や営業権の評価方法は異なります。ここでは、代表的な業態の売却相場の傾向を見ていきましょう。なお、以下の数値はあくまで一般的な目安であり、個別の案件によって大きく変動する点にご注意ください。

飲食店(レストラン・居酒屋・ラーメン屋など)

飲食店は店舗売却市場で最も取引件数が多い業態です。売却価格は「立地」「収益性」「専門性」の3つが大きく影響します。

- 相場の目安:

- 造作譲渡(居抜き): 50万円~500万円程度。都心の一等地や大規模な店舗では1,000万円を超えるケースもあります。

- 事業譲渡(営業権含む): 年間営業利益の1年~3年分が目安。特に、独自のコンセプトや秘伝のレシピ、固定ファンを持つ店舗は高く評価される傾向にあります。例えば、年間営業利益が300万円の居酒屋であれば、300万円~900万円程度の営業権が上乗せされる可能性があります。

- 特徴: 厨房設備の価値が重要視されます。グリストラップやダクトなどの排気設備がしっかりしている店舗は、幅広い業態の買い手から需要があり、高く売れやすい傾向があります。

カフェ・喫茶店

カフェは初期投資が比較的低く、開業希望者が多い一方で、利益率が低い傾向にあるため、売却価格の幅が広いのが特徴です。

- 相場の目安:

- 造作譲渡(居抜き): 30万円~300万円程度。内装のデザイン性が高い店舗は、付加価値が付きやすいです。

- 事業譲渡(営業権含む): 年間営業利益の6ヶ月~2年分が目安。大手チェーンとの競合が激しいため、常連客の存在や、SNSでのブランドイメージ、コーヒー豆やスイーツへのこだわりといった「独自性」が評価の鍵となります。

- 特徴: 雰囲気を重視する買い手が多いため、内装のセンスや清潔感が査定に大きく影響します。また、住宅街にある地域密着型のカフェは、安定した顧客基盤が評価されやすいです。

美容室・エステサロン

美容室やサロンは、「顧客」と「スタッフ」が価値の源泉となる業態です。

- 相場の目安:

- 造作譲渡(居抜き): 50万円~400万円程度。シャンプー台やセット面、エステ機器の状態が査定のポイントです。

- 事業譲渡(営業権含む): 年間営業利益の1年~3年分が目安。顧客カルテの数と質、リピート率、そしてスタイリストやエステティシャンの技術力と継続雇用の可否が営業権の価値を決定づけます。指名客の多い人気スタイリストが売却後も残ってくれるのであれば、非常に高い評価が期待できます。

- 特徴: 顧客情報(カルテ)は個人情報保護の観点から取り扱いが非常にデリケートです。譲渡にあたっては、顧客一人ひとりから同意を得るなどの適切な手続きが必要となります。この引き継ぎがスムーズに行えるかどうかが、売却成功の大きな分かれ目です。

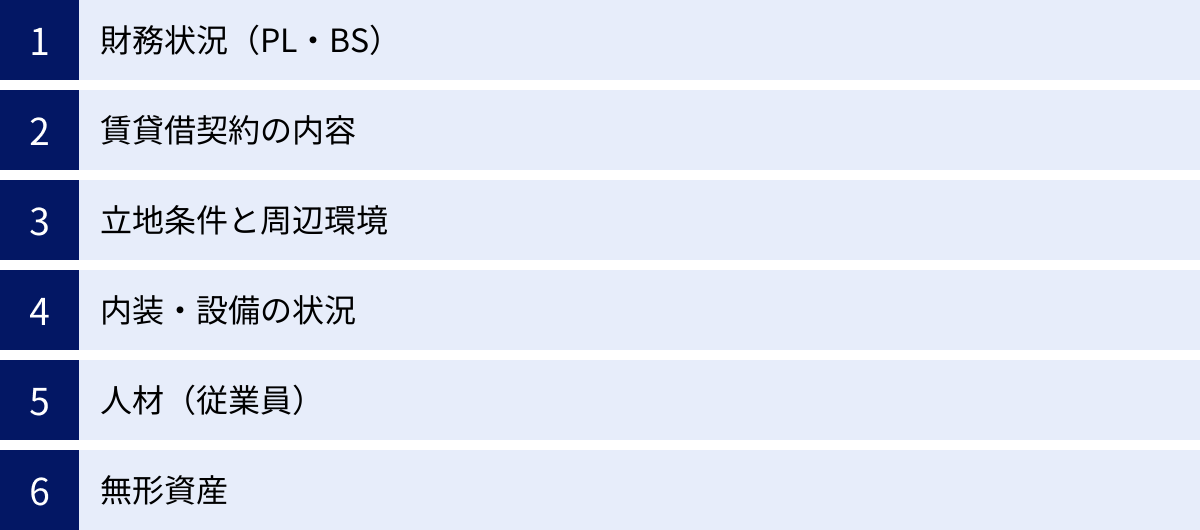

査定時に見られる主なポイント

専門家が店舗の価値を査定する際には、以下のような点を多角的にチェックします。高く売るためには、これらのポイントを意識して日々の店舗運営を行うことが重要です。

- 財務状況(PL・BS):

- 収益性: 過去3期分の損益計算書(PL)から、売上、営業利益、経常利益の推移を確認します。安定して利益が出ているか、成長性はあるかが最も重要なポイントです。

- 資産状況: 貸借対照表(BS)から、資産や負債の状況を確認します。借入金の額や、資産の中に価値のあるものが含まれているかを見ます。

- 賃貸借契約の内容:

- 賃料: 周辺相場と比較して妥当か。高すぎると買い手の収益を圧迫するため、マイナス評価に繋がります。

- 契約期間と更新: 残存契約期間が長いほど、また自動更新の条項があるほど有利です。

- 譲渡承諾: 「賃借権の譲渡や転貸を許可する」という条項があるか、または貸主が譲渡に協力的かが極めて重要です。これがなければ、居抜き売却や事業譲渡は成立しません。

- 立地条件と周辺環境:

- 最寄り駅からの距離、人通りの量、視認性(店舗の見つけやすさ)。

- 周辺の人口動態、競合店の状況、将来的な再開発計画の有無なども評価に影響します。

- 内装・設備の状況:

- 清潔感、デザイン性。

- 設備の製造年月日、使用状況、メンテナンス履歴。特に厨房、空調、給排水設備は入念にチェックされます。法規制(消防法など)に適合しているかも重要です。

- 人材(従業員):

- 店長や料理長など、キーパーソンの勤続年数、スキル、売却後の継続雇用の意思。

- 従業員全体の定着率やチームワークの良さも、買い手にとっては安心材料となります。

- 無形資産:

- 集客力のあるウェブサイトやSNSアカウントの有無と、そのフォロワー数やエンゲージメント率。

- メディア掲載実績や受賞歴。

- 顧客リストの規模と質(リピート率など)。

これらの要素を総合的に評価し、買い手にとってどれだけ魅力的でリスクの少ない投資対象であるかを判断した結果が、最終的な査定額となります。

店舗売却の具体的な流れ【8ステップ】

店舗売却は、思い立ってすぐに完了するものではありません。成功のためには、計画的かつ段階的にプロセスを進める必要があります。ここでは、専門家への相談から最終的な引き渡しまで、一般的な8つのステップに沿って、それぞれの段階で何をすべきかを具体的に解説します。

① 専門家への相談

店舗売却を考え始めたら、最初のステップとして、信頼できる専門家に相談することが極めて重要です。独力で進めようとすると、適正な価格が分からなかったり、法的なトラブルに巻き込まれたり、何より最適な買い手を見つけられない可能性が高くなります。

- 相談先: M&A仲介会社、店舗売却の専門業者、事業承継・引継ぎ支援センターなどが主な相談先です。(詳しくは後述)

- やるべきこと:

- 複数の専門業者にアプローチし、無料相談を利用する。

- 自社の業種や規模に強みを持つ業者か、過去の実績を確認する。

- 担当者との相性や、料金体系(成功報酬の割合など)を比較検討する。

- 相談の段階で「秘密保持契約(NDA)」を締結し、情報漏洩のリスクを防ぐ。

この段階で、売却プロセスの全体像や、自店舗のおおよその市場価値、今後の進め方についてアドバイスを受け、信頼できるパートナーを見つけることが、成功への第一歩となります。

② 事前準備と情報整理

専門家との契約が決まったら、本格的な売却活動に入る前の準備段階に移ります。このステップでは、買い手に対して自店舗の価値を正確にアピールするための資料を整理します。

- やるべきこと:

- 財務資料の準備: 過去3〜5期分の決算書(損益計算書、貸借対照表)や確定申告書を準備する。月別の試算表があれば、より詳細な分析が可能になります。

- 契約書類の整理: 建物の賃貸借契約書、リース契約書(厨房機器、コピー機など)、従業員の雇用契約書などを一箇所にまとめる。

- 資産リストの作成: 厨房機器、什器備品、PCなどの資産について、品名、購入時期、現在の状態などをまとめたリスト(什器備品リスト)を作成する。

- 許認可関連書類の確認: 飲食店営業許可証など、事業に必要な許認可証を準備する。

- 店舗の強みの言語化: 「当店の強みは何か?」を客観的に分析し、文章にまとめる。例えば、「半径500m以内に競合が少ない」「常連客の比率が60%以上」「独自の仕入れルートを持っている」など、具体的なデータや事実を基に整理します。

この準備がしっかりできていると、後の査定や買い手との交渉がスムーズに進みます。

③ 店舗の査定と売却価格の決定

準備した資料を基に、仲介業者などの専門家が店舗の価値を正式に査定します。

- 査定方法: 書類上のデータ(財務情報など)だけでなく、専門家が実際に店舗を訪問し、立地、内外装の状態、設備の稼働状況、周辺環境などを現地調査します。従業員に売却の意図を悟られないよう、営業時間を避けた早朝や深夜、または休業日に行われるのが一般的です。

- やるべきこと:

- 専門家から提示された査定額の根拠について、詳細な説明を求める。

- 査定額と、自身の希望売却価格をすり合わせる。希望額が高すぎる場合は、その理由(例:引退後の生活設計)を伝えた上で、現実的な着地点を探ります。

- 最終的に、売り出し価格(希望売却価格)を決定します。この価格が、今後の買い手探しの基準となります。

④ 買い手探しとマッチング

売却価格が決定したら、いよいよ本格的な買い手探し(マッチング)のフェーズに入ります。仲介業者は、自社が抱える買い手候補のネットワークや、専門のマッチングサイトなどを活用して、最適な相手を探します。

- ノンネームシートの活用: この段階では、店舗名や所在地が特定されないように情報を匿名化した「ノンネームシート」または「企業概要書(IM)」という資料が使われます。これには、業種、おおよそのエリア、売上規模、店舗面積、希望売却価格といった情報が記載されます。

- やるべきこと:

- 仲介業者から、どのような買い手候補にアプローチしているか、定期的に進捗報告を受ける。

- 興味を示した買い手候補が現れたら、より詳細な情報を開示する前に、その候補者とも秘密保持契約を締結します。

⑤ 買い手との条件交渉

複数の買い手候補の中から、最も条件の良い相手が見つかったら、具体的な条件交渉に移ります。通常は仲介業者が間に入り、交渉を代行してくれます。

- 交渉の主な論点:

- 売却価格: 売り手の希望価格と、買い手の購入希望価格(買収監査後の調整も含む)のすり合わせ。

- 譲渡対象: どの資産(有形・無形)を譲渡範囲に含めるかの詳細な確認。

- 引き渡し時期: いつ店舗を引き渡すか。

- 従業員の処遇: 従業員の雇用を継続するか、その際の労働条件はどうするか。

- 売り手の関与: 引き継ぎ期間中、売り手がどの程度業務に関与するか(アドバイザーなど)。

この交渉は、売却の成否を分ける非常に重要なプロセスです。感情的にならず、仲介業者と連携しながら、譲れる点と譲れない点を明確にして臨むことが大切です。

⑥ 基本合意契約の締結

交渉の結果、売り手と買い手の双方が大筋で条件に合意すると、「基本合意書(LOI: Letter of Intent)」を締結します。

- 基本合意書の内容: これまでの交渉で合意した売却価格、譲渡対象、スケジュールなどの主要な条件を明記した書面です。

- 法的拘束力: 一般的に、基本合意書には「独占交渉権」の条項が付与されます。これは、買い手が一定期間(通常1〜3ヶ月)、他の候補者と交渉することなく、安心してデューデリジェンス(次のステップ)に進めるようにするためのものです。この独占交渉権には法的拘束力がありますが、売買の成立自体を約束するものではありません。

⑦ デューデリジェンス(買収監査)の実施

基本合意契約を締結した後、買い手側が、売り手から開示された情報が正確であるか、また帳簿に現れないリスク(簿外債務など)がないかを詳細に調査します。これを「デューデリジェンス(DD)」または「買収監査」と呼びます。

- 調査内容: 買い手が依頼した公認会計士や弁護士などの専門家が、財務、法務、税務、人事など、多岐にわたる項目を精査します。具体的には、決算書の詳細な分析、各種契約書のリーガルチェック、許認可の状況確認、重要な従業員へのインタビューなどが行われます。

- 売り手がやるべきこと: 買い手からの資料提出要求や質問に対して、迅速かつ誠実に対応することが求められます。ここで情報を隠したり、不誠実な対応をしたりすると、買い手の信頼を失い、交渉が決裂したり、売却価格の大幅な減額を要求されたりする原因となります。

⑧ 最終契約の締結と店舗の引き渡し

デューデリジェンスの結果、大きな問題がなければ、最終的な契約条件を盛り込んだ「最終契約書(DA: Definitive Agreement)」の作成に移ります。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」、株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」となります。

- やるべきこと:

- 弁護士などの専門家と共に、契約書の最終的な内容を隅々まで確認する。

- 双方が契約書に署名・捺印し、契約が正式に成立します。

- 契約で定められたクロージング日(決済・引き渡し日)に、買い手から売却代金の振り込みを確認します。

- 代金決済の確認後、店舗の鍵、各種書類、マニュアルなどを買い手に引き渡し、店舗売却の全プロセスが完了します。

以上が店舗売却の基本的な流れです。各ステップを着実に、そして誠実に進めていくことが、円満で満足のいく売却を実現するための鍵となります。

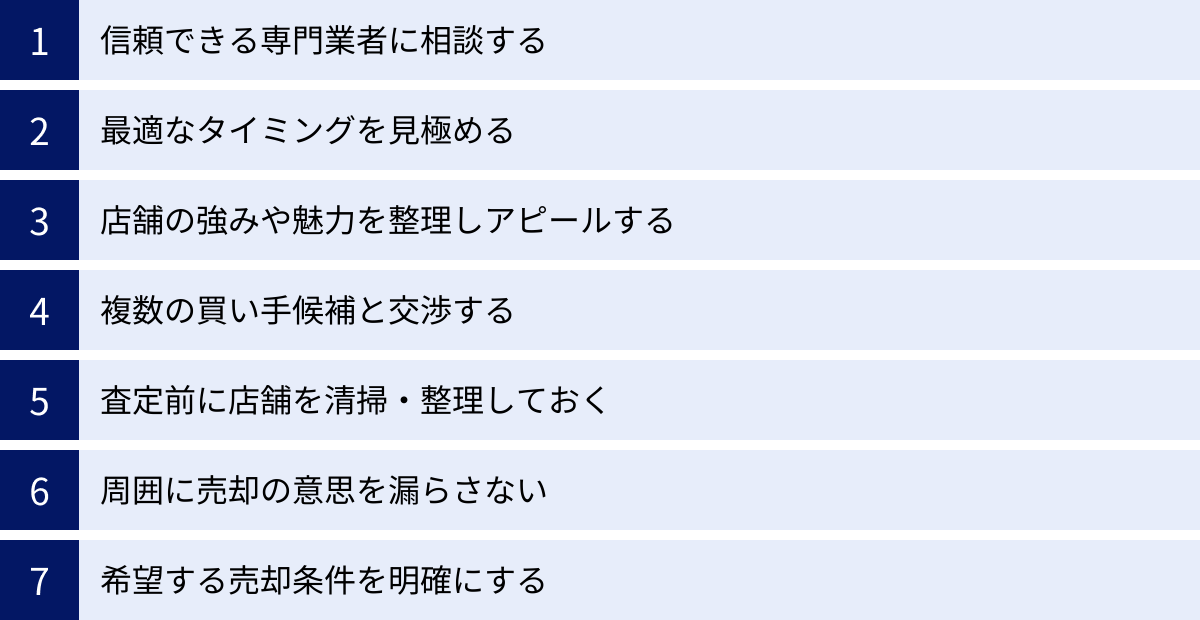

店舗を高く売るための7つのコツ

せっかく大切に育ててきた店舗を売却するなら、少しでも良い条件で、その価値を正当に評価してもらいたいと思うのは当然のことです。ここでは、店舗の売却価格を最大化し、有利な条件を引き出すための7つの実践的なコツを紹介します。

① 信頼できる専門業者に相談する

店舗売却の成否は、パートナーとなる専門業者選びで8割が決まると言っても過言ではありません。優れた専門業者は、豊富な経験とネットワークを駆使して、自店舗の価値を最大限に評価してくれる買い手を見つけ出し、複雑な交渉を有利に進めてくれます。

- 選び方のポイント:

- 実績と専門性: 自社の業態(飲食店、美容室など)や規模に特化した売却実績が豊富かを確認します。ウェブサイトで公開されている事例(特定の企業名がなくても、業種や規模、売却の概要は参考になります)などをチェックしましょう。

- 買い手ネットワーク: どのような買い手候補を抱えているか。全国規模のネットワークを持つ大手か、地域に密着した中小企業か、自店舗の特性に合った方を選びます。

- 料金体系の透明性: 仲介手数料の計算方法(レーマン方式など)や、着手金の有無、最低手数料などが明確に提示されているかを確認します。不明瞭な料金体系の業者は避けるべきです。

- 担当者との相性: 最終的には、担当者との人間的な信頼関係が重要です。親身に相談に乗ってくれるか、レスポンスは迅速か、専門的な質問に的確に答えられるかなど、無料相談の段階で見極めましょう。

複数の業者と面談し、比較検討した上で、最も信頼できると感じたパートナーと二人三脚で進めることが成功への近道です。

② 最適なタイミングを見極める

店舗を売却するタイミングは、売却価格に直接影響します。「いつか売ろう」と先延ばしにするのではなく、戦略的に最適な時期を狙うことが重要です。

- ベストなタイミングとは:

- 業績が好調なとき: 売上や利益が右肩上がりの時期が、最も高く売れるタイミングです。 買い手は将来の収益性を期待して投資するため、業績が良いほど営業権(のれん代)は高く評価されます。業績が悪化してから慌てて売ろうとしても、買い叩かれる原因になります。

- 経営者が健康で意欲があるうち: 売却プロセスは半年から1年以上かかる長期戦です。経営者自身が心身ともに健康で、交渉や準備に前向きに取り組める状態で始めることが、良い結果に繋がります。

- 市場環境が良いとき: 業界全体が成長していたり、周辺で再開発計画が進んでいたりするなど、外部環境が追い風となっている時期は、店舗の将来性が高く評価されやすくなります。

「もう限界だ」と感じる前に、余裕を持って計画を始めることが、高値売却の鍵を握ります。

③ 店舗の強みや魅力を整理しアピールする

買い手は、数字(財務データ)だけでなく、その店舗ならではの「キラリと光る強み」を探しています。自店舗の魅力を客観的に分析し、分かりやすく資料にまとめることで、買い手の購入意欲を刺激することができます。

- アピールポイントの例:

- 独自のコンセプト: 「オーガニック食材に特化」「特定の国や地域の郷土料理を提供」など、他店との明確な差別化ポイント。

- 秘伝のレシピ・独自技術: 真似のできない看板メニューのレシピや、特許取得済みの施術方法など。

- 優良な顧客基盤: リピート率の高さ、SNSのフォロワー数、優良な法人顧客との契約など。

- 効率的なオペレーション: 少人数でも店舗を回せる独自のシフト管理や調理マニュアル。

- 強力な仕入れルート: 他では手に入らない希少な食材を安定的に仕入れられるルートなど。

これらの強みを、具体的な数値やエピソードを交えて「企業概要書(IM)」に盛り込むことで、単なる数字の羅列以上の説得力を持たせることができます。

④ 複数の買い手候補と交渉する

たとえ有力な買い手候補が1社現れたとしても、すぐにその1社に絞ってしまうのは得策ではありません。競争の原理を働かせることで、より良い条件を引き出すことが可能になります。

- 進め方:

- 仲介業者には、複数の候補者に同時にアプローチしてもらうよう依頼します。

- 各候補者から提示された初期条件(希望価格など)を比較検討します。

- 交渉の過程で、ある候補者の条件を別の候補者に伝える(もちろん許される範囲で)ことで、条件の引き上げを促すことができます。

- 最終的に、価格だけでなく、従業員の雇用維持や事業への理解度など、総合的に最も良い条件を提示してくれた相手を選ぶことが重要です。

このプロセスは「オークション(入札)」形式とも呼ばれ、店舗の価値を最大化するための有効な戦略です。

⑤ 査定前に店舗を清掃・整理しておく

専門家による現地査定や、買い手候補による内覧の際、店舗の第一印象は査定額や購入意欲に少なからず影響を与えます。

- チェックすべきポイント:

- 清掃: お客様の目に見える範囲はもちろん、普段は目の届かない厨房の奥やバックヤード、倉庫まで徹底的に清掃します。特に、油汚れがたまりやすい換気扇やグリストラップは念入りに掃除しておきましょう。

- 整理整頓: 不要な在庫や私物は処分し、ストックルームや事務所を整理整頓します。整然とした状態は、効率的な店舗運営が行われているという良い印象を与えます。

- 修繕: 壊れた備品や剥がれた壁紙など、軽微な不具合は事前に修繕しておくと、買い手の心証が良くなります。

「この店舗を大切に運営してきた」という姿勢が伝わることが、目に見えない価値として評価に繋がります。

⑥ 周囲に売却の意思を漏らさない

店舗売却は、最終契約が締結されるまで、絶対に秘密を厳守しなければなりません。 情報が漏洩した場合のデメリットは計り知れません。

- 情報漏洩のリスク:

- 従業員の動揺と離職: 自分の将来に不安を感じた優秀な従業員が、先に転職してしまう可能性があります。人材は店舗の重要な価値の一部であり、これが損なわれると売却価格は下がります。

- 取引先の不安と取引停止: 「あの店は危ないのではないか」と勘繰られ、与信の引き締めや取引の停止に繋がる恐れがあります。

- 顧客離れ: 「もうすぐ閉店するらしい」という噂が広まれば、客足が遠のき、売上が減少してしまいます。

売却の相談は、経営者本人と、守秘義務を負う専門家、そして必要最低限の役員や家族に限定しましょう。従業員や取引先に伝えるのは、売却が正式に決定し、契約が完了した後の適切なタイミングで行うのが鉄則です。

⑦ 希望する売却条件を明確にする

売却価格はもちろん重要ですが、それ以外に「何を大切にしたいか」という譲れない条件をあらかじめ整理しておくことも、満足のいく売却には不可欠です。

- 明確にすべき条件の例:

- 価格: 最低いくらであれば売却に応じるか、という下限(最低売却価格)を設定しておく。

- 従業員の雇用: 全従業員の雇用を継続することを絶対条件とするのか。その際の給与水準や役職はどうなってほしいか。

- 屋号(ブランド)の存続: 長年守ってきた店名を、売却後も使い続けてほしいか。

- 取引先の維持: 地域経済のためにも、既存の仕入れ先との取引を継続してほしいか。

- 引き継ぎ期間: 自分がどのくらいの期間、新しい経営者のサポートに関わるか。

これらの希望条件に優先順位をつけ、仲介業者に明確に伝えておくことで、交渉の軸がぶれることなく、本当に望む形の売却を実現しやすくなります。

店舗売却に必要な費用と税金

店舗売却によって利益を得た場合、そこには様々な費用や税金が発生します。手元に最終的にいくら残るのかを正確に把握するためには、これらのコストについて正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、店舗売却に伴う主な費用と、課される税金について解説します。

店舗売却にかかる主な費用

仲介手数料

店舗売却をM&A仲介会社などの専門業者に依頼した場合に発生する、最も大きな費用です。これは、買い手を見つけ、交渉をまとめ、契約成立までをサポートしてくれたことに対する成功報酬です。

- 計算方法: 多くの仲介会社では「レーマン方式」という計算方法が採用されています。これは、取引金額(売却価格)に応じて手数料率が変動する仕組みです。

| 取引金額 | 手数料率 |

|---|---|

| 5億円以下の部分 | 5% |

| 5億円超~10億円以下の部分 | 4% |

| 10億円超~50億円以下の部分 | 3% |

| 50億円超~100億円以下の部分 | 2% |

| 100億円超の部分 | 1% |

(例)売却価格が8,000万円の場合の計算

8,000万円 × 5% = 400万円(税別)

- 注意点:

- 最低手数料: 多くの仲介会社では、取引金額が小さくても一定の手数料を確保するため、「最低手数料」を設定しています。これは300万円~500万円程度が一般的ですが、小規模案件に強い業者ではそれ以下の場合もあります。契約前に必ず確認しましょう。

- 着手金・中間金: 契約時に支払う「着手金」や、基本合意締結時に支払う「中間金」が必要な業者もあります。最近は完全成功報酬型の業者も増えていますが、料金体系は事前にしっかりと比較検討することが重要です。

専門家への報酬(弁護士・税理士など)

M&Aは法務や税務の専門知識が不可欠なため、仲介業者とは別に、弁護士や税理士にサポートを依頼することがあります。

- 弁護士費用: 最終契約書のリーガルチェックや、法的なリスクの洗い出しなどを依頼した場合に発生します。費用は、タイムチャージ(時間制)か、案件ごとの固定報酬となり、数十万円から数百万円になることもあります。

- 税理士費用: 売却に伴う税務申告や、節税対策に関するアドバイスを依頼した場合に発生します。顧問税理士がいる場合は、その方に依頼するのが一般的です。

これらの費用は、取引の規模や複雑さによって大きく変動します。

デューデリジェンス費用

デューデリジェンス(買収監査)にかかる費用は、原則として買い手側が負担します。 しかし、売り手側も、買い手からの資料提出要求に対応するために、自社の帳簿を整理したり、追加の資料を作成したりする必要があり、その際に顧問税理士などに作業を依頼すれば、間接的に費用が発生することがあります。

店舗売却にかかる税金

店舗売却によって得た利益(譲渡益)には、所得税や法人税などの税金が課されます。課税の仕組みは、経営主体が個人事業主か法人かによって大きく異なります。

個人事業主の場合(譲渡所得税)

個人事業主が店舗を売却した場合、その売却益は「譲渡所得」として扱われ、所得税・住民税・復興特別所得税の課税対象となります。譲渡所得は、売却する資産の内容によって課税方法が異なります。

- 譲渡益の計算式:

譲渡益 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)- 取得費: 売却した資産(建物、設備など)を購入したときの代金や手数料。建物や設備の場合は、ここから減価償却費を差し引きます。

- 譲渡費用: 仲介手数料や印紙代など、売却のために直接かかった費用。

- 課税対象ごとの違い:

- 土地・建物: 「分離課税」の対象となります。他の所得とは合算せず、土地・建物の譲渡益だけで税額を計算します。税率は、所有期間によって異なります。

- 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)

- 長期譲渡所得(所有期間5年超): 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)

- 内装・設備・什器備品など(造作): 「総合課税」の対象となる譲渡所得です。給与所得や事業所得など、他の所得と合算した総所得金額に対して、累進課税(所得が高いほど税率が上がる)で税金が計算されます。

- 営業権(のれん代): これも「総合課税」の対象となる譲渡所得です。

- 土地・建物: 「分離課税」の対象となります。他の所得とは合算せず、土地・建物の譲渡益だけで税額を計算します。税率は、所有期間によって異なります。

総合課税の対象となる譲渡所得には、最高50万円の特別控除があります。個人事業主の場合、税金の計算が非常に複雑になるため、必ず税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

法人の場合(法人税)

法人が店舗(事業)を売却した場合、その方法は「事業譲渡」か「株式譲渡」かで、税金を納める主体と税金の種類が全く異なります。

- 事業譲渡の場合:

- 課税主体: 法人

- 税金の種類: 法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)

- 仕組み: 事業譲渡によって得た売却益は、会社の他の事業の利益(または損失)と合算され、その年度の会社の課税所得全体に対して法人税等が課されます。法人税等の実効税率は、会社の規模や所在地によって異なりますが、およそ30%~34%程度です。

- 消費税: 土地以外の資産(建物、設備、営業権など)の売却には、消費税が課税されます。売り手である法人は、買い手から消費税を預かり、国に納付する必要があります。

- 株式譲渡の場合:

- 課税主体: 株主である個人(または法人)

- 税金の種類: 所得税・住民税(株主が個人の場合)

- 仕組み: 会社自体は売買の当事者ではなく、株主が自分の所有する株式を売却する取引です。そのため、売却益を得るのは株主であり、税金も株主が納めます。

- 税率: 株式の譲渡益は、他の所得とは分離して計算する「申告分離課税」の対象となり、税率は一律で20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)です。

一般的に、株式譲渡の方が事業譲渡よりも税負担が軽くなるケースが多いため、法人オーナー経営者にとっては有利な手法と言えます。ただし、どちらの手法が最適かは、会社の状況や買い手の意向によって異なるため、税理士やM&A専門家と十分に検討することが重要です。

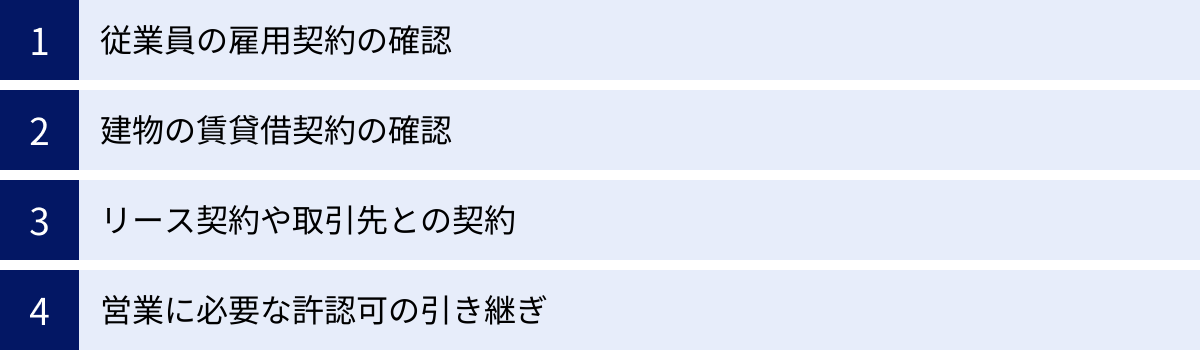

店舗売却を進める上での注意点

店舗売却は、単に売買契約を結べば終わりというわけではありません。特に、事業譲渡や居抜き売却においては、様々な契約関係や法的な権利義務の引き継ぎが発生します。これらの確認を怠ると、後々大きなトラブルに発展しかねません。ここでは、売却プロセスを進める上で特に注意すべき4つのポイントを解説します。

従業員の雇用契約の確認

従業員は店舗にとって最も重要な資産の一つです。彼らの雇用をどう扱うかは、売却交渉における重要な論点となります。

- 事業譲渡の場合の原則: 事業譲渡では、従業員との雇用契約は自動的には買い手に引き継がれません。 買い手が従業員の雇用継続を望む場合、売り手、買い手、そして従業員本人の三者間での合意(転籍同意)が必要となります。従業員には、転籍を拒否して退職する権利もあります。

- 確認すべきこと:

- 買い手の意向: 交渉の早い段階で、買い手が従業員の雇用を継続する意思があるか、またその際の労働条件(給与、役職、勤務地など)はどうなるのかを確認する必要があります。

- 従業員への告知タイミング: 従業員への説明は、基本合意が締結され、売却の方向性が固まった段階で行うのが一般的です。早すぎると動揺や離職を招き、遅すぎると不信感に繋がります。仲介業者と相談の上、慎重にタイミングを見計らいましょう。

- 退職金の扱い: 従業員が転籍する場合、売り手企業での勤続年数に応じた退職金を一度清算するのか、あるいは勤続年数を買い手企業に引き継いでもらうのか、といった点も明確に合意しておく必要があります。

従業員の生活を第一に考え、誠実に対応することが、円満な事業承継と、売却後の店舗の安定運営に繋がります。

建物の賃貸借契約の確認

店舗売却において、建物の貸主(大家)の承諾は、絶対に越えなければならないハードルです。貸主の協力なしに、居抜き売却や事業譲渡は成立しません。

- 最重要ポイント:賃借権の譲渡・転貸の承諾

- 民法上、賃借人(店舗の借り手)は、貸主の承諾なしにその賃借権を第三者に譲渡したり、物件を転貸(また貸し)したりすることはできません。

- 多くの賃貸借契約書には、「無断譲渡・転貸の禁止」条項が明記されています。これに違反すると、契約を解除される可能性があります。

- 確認すべきこと:

- 賃貸借契約書の熟読: まずは手元の契約書を確認し、譲渡や転貸に関する条項をチェックします。承諾料の支払いが規定されている場合もあります。

- 貸主への事前相談(内諾取り付け): 売却活動を本格化させる前に、貸主に対して「後継者を探して店を引き継いでもらいたいと考えている」という形で、事前に相談し、内諾を得ておくことが極めて重要です。この相談を怠ると、いざ買い手が見つかっても、土壇場で貸主から反対され、すべてが白紙に戻るという最悪の事態になりかねません。

- 新規契約の条件: 買い手が貸主と新たに賃貸借契約を結ぶ場合、保証金や賃料などの条件が、現在の契約から変更される可能性があります。買い手にとっては重要な情報なので、可能な範囲で貸主に確認しておくことが望ましいです。

貸主との良好な関係を維持し、早めにコミュニケーションを取ることが、スムーズな店舗売却の生命線となります。

リース契約や取引先との契約

店舗運営には、建物以外にも様々な契約が関わっています。これらの扱いを一つひとつ明確にしておく必要があります。

- リース契約:

- 厨房機器、コピー機、レジシステム、おしぼりなど、リースで利用している物品は多数あります。

- 確認すべきこと: これらのリース契約を買い手に引き継げるのか、それとも売り手が解約して違約金を支払う必要があるのかを、リース会社に確認しなければなりません。引き継ぐ場合は、リース会社の承諾が必要です。買い手が引き継ぎを望まない場合は、売り手の責任で解約・清算することになります。

- 取引先との契約:

- 食材の仕入れ先、清掃業者、警備会社など、様々な取引先との関係をどうするかも決める必要があります。

- 確認すべきこと: 買い手が既存の取引先との関係継続を望むかを確認します。継続する場合は、取引先に事情を説明し、契約の名義変更などの手続きについて協力を仰ぐことになります。これも、関係者に事前に根回ししておくことが円滑な引き継ぎに繋がります。

これらの契約関係をリストアップし、それぞれの処理方針を明確にしておくことで、デューデリジェンスや最終契約の交渉がスムーズに進みます。

営業に必要な許認可の引き継ぎ

飲食店や美容室、深夜営業のバーなど、特定の事業を行うためには行政からの許認可が必要です。この許認可の扱いは非常に重要です。

- 原則:許認可は承継できない

- 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、美容所開設届などの許認可は、一身専属的な性質を持つため、原則として第三者に譲渡・承継することはできません。

- したがって、事業譲渡や居抜き売却の場合、買い手は、自身の名義で新たに許認可を取得し直す必要があります。

- 例外:株式譲渡の場合

- 株式譲渡の場合は、会社の法人格はそのまま維持され、株主が変わるだけです。許認可は法人に対して与えられているため、原則としてそのまま引き継ぐことができ、再取得は不要です。これが株式譲渡の大きなメリットの一つです。

- 売り手が注意すべきこと:

- 買い手がスムーズに新規で許認可を取得できるよう、店舗の図面や設備の仕様書といった関連資料を準備し、協力する姿勢が求められます。

- 買い手が新規許認可を取得するまでの間、営業ができない期間(空白期間)が生じないよう、引き渡しのタイミングなどを調整する必要があります。例えば、売り手の廃業届と買い手の新規申請を保健所などで同日に行うといった連携が必要です。

これらの注意点を事前に把握し、一つひとつ丁寧に対応していくことが、トラブルのない円満な店舗売却を実現するために不可欠です。

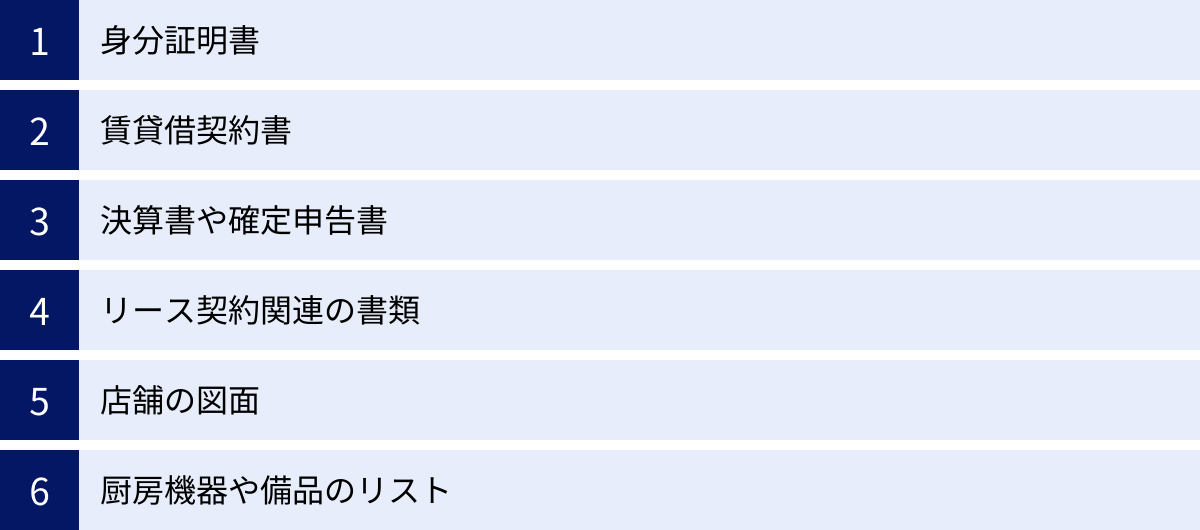

店舗売却に必要な書類リスト

店舗売却をスムーズに進めるためには、事前の書類準備が欠かせません。必要な書類が揃っていることで、専門家による査定が正確に行え、買い手からの信頼も得やすくなります。ここでは、一般的に店舗売却で必要となる主な書類をリストアップし、それぞれの役割を解説します。早めに準備を始めましょう。

身分証明書

売り手本人であることを証明するための基本的な書類です。

- 具体例: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きの公的な身分証明書。

- 必要性: 仲介業者との契約時や、最終契約の締結時に本人確認のために必要となります。

賃貸借契約書

店舗物件の契約内容を確認するための、最も重要な書類の一つです。

- 具体例: 店舗の賃貸借契約書一式(契約書本体、重要事項説明書、更新時の覚書など)。

- 必要性: 賃料、契約期間、更新条件、そして譲渡や転貸に関する条項など、売却の可否や条件を左右する重要情報が記載されています。査定やデューデリジェンスにおいて、専門家が真っ先に確認する書類です。

決算書や確定申告書

店舗の収益性や財務状況を客観的に示すための根幹となる資料です。

- 具体例:

- 法人の場合: 過去3〜5期分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書)、法人税申告書。

- 個人事業主の場合: 過去3〜5年分の確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書を含む)。

- 必要性: 売却価格(特に営業権)を算定する上での基礎データとなります。買い手はこれらの書類を基に、事業の将来性やリスクを判断します。月別の試算表もあれば、より詳細な業績分析が可能となり、アピール材料になります。

リース契約関連の書類

リース物件の契約内容を明確にするために必要です。

- 具体例: 厨房機器、レジ、コピー機、車両などのリース契約書、支払い明細書。

- 必要性: リース契約を買い手に引き継ぐのか、売り手が解約するのかを判断するために不可欠です。月々のリース料は運営コストに直結するため、買い手にとっても重要な情報です。

店舗の図面

店舗の構造やレイアウトを正確に伝えるための書類です。

- 具体例: 平面図、立面図、電気・ガス・水道の配管図、厨房の排気ダクト図など。

- 必要性: 買い手が内装の変更や設備の入れ替えを検討する際に必要となります。また、保健所や消防署への各種申請・届出の際にも求められるため、非常に重要です。

厨房機器や備品のリスト

譲渡対象となる有形資産を明確にするためのリストです。

- 具体例: 「什器備品リスト」「固定資産台帳」など。品名、メーカー、型番、購入年月日、数量、現在の状態(動作状況)などを一覧表にまとめます。

- 必要性: 「何が含まれていて、何が含まれていないのか」を明確にし、引き渡し後のトラブルを防ぐために作成します。造作・設備の時価を評価する際の基礎資料にもなります。

これらの書類以外にも、取引の形態や業種によっては、以下のような書類が必要になる場合があります。

- 従業員名簿、雇用契約書、就業規則

- 取引先との契約書(仕入れ、業務委託など)

- 許認可証(飲食店営業許可証など)

- 販売促進資料(メニュー、チラシ、ウェブサイトのデータなど)

書類の準備は手間がかかる作業ですが、これらを事前に整理しておくことが、売却活動の第一歩であり、誠実な姿勢を示すことにも繋がります。

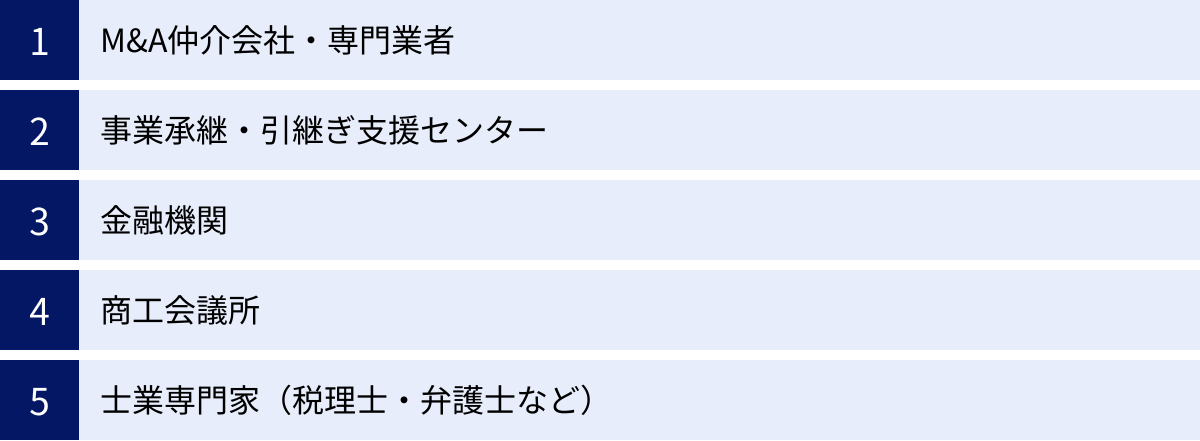

店舗売却の主な相談先

店舗売却は専門性が高く、独力で成功させるのは困難です。信頼できる相談先を見つけることが、成功への鍵となります。ここでは、店舗売却を検討する際に頼りになる主な相談先と、それぞれの特徴を紹介します。自身の状況に合わせて、最適な相談先を選びましょう。

M&A仲介会社・専門業者

店舗売却や事業承継を専門に扱う民間の企業です。最も一般的で、総合的なサポートが期待できる相談先と言えます。

- 特徴:

- 豊富な専門知識と経験を持っています。

- 独自の広いネットワークを通じて、最適な買い手候補を全国から探してくれます。

- 売却価格の査定、交渉の代行、契約書の作成支援、クロージングまで、一連のプロセスをワンストップでサポートしてくれます。

- メリット:

- 高値での売却が期待できる: 競争入札などで買い手間の競争を促し、売却価格の最大化を目指してくれます。

- 秘密保持の徹底: 情報管理のノウハウがあり、従業員や取引先に知られずに水面下で売却を進めることができます。

- 手間と時間の削減: 煩雑な手続きや交渉を任せられるため、経営者は日々の店舗運営に集中できます。

- デメリット:

- 仲介手数料がかかる: 成功報酬として、売却価格に応じた手数料(数百万円以上)が発生します。

- おすすめな人:

- できるだけ高く売りたい人。

- 売却プロセスを専門家に一任したい人。

- 秘密裏に売却を進めたい人。

事業承継・引継ぎ支援センター

中小企業庁が管轄し、各都道府県に設置されている公的な相談機関です。後継者不在に悩む中小企業や小規模事業者の事業承継を支援することを目的としています。

- 特徴:

- 国が設置しているため、安心して相談できます。

- 事業承継に関する専門家が常駐しており、無料で相談に応じてくれます。

- 地域のネットワークを活かして、後継者候補(買い手)とのマッチングを支援してくれます。

- メリット:

- 相談が無料: 何度相談しても費用はかかりません。(M&Aが成約した場合は、登録されている民間仲介業者への手数料が発生する場合があります)

- 中立的な立場からのアドバイス: 営利を目的としていないため、中立的・客観的な視点からアドバイスがもらえます。

- 小規模案件に強い: 大手のM&A仲介会社が扱いにくいような、比較的小規模な店舗の売却相談にも親身に対応してくれます。

- デメリット:

- サポート範囲の限界: あくまで相談やマッチングの「支援」が中心であり、交渉の代行や契約書作成といった実務的なサポートは限定的です。最終的には弁護士などの専門家が別途必要になることが多いです。

- おすすめな人:

- まずは無料で専門家の意見を聞いてみたい人。

- 比較的小規模な店舗の経営者。

- 何から手をつけて良いか分からない、初期段階の人。

- 参照:中小企業庁 事業承継・引継ぎ支援センター

金融機関

日頃から取引のある銀行や信用金庫なども、事業承継の相談に乗ってくれることがあります。

- 特徴:

- 企業の財務状況をよく理解してくれています。

- 取引先のネットワークの中から、買い手候補を紹介してくれる可能性があります。

- 近年はM&A専門の部署を設置している金融機関も増えています。

- メリット:

- 長年の取引による信頼関係: 既に信頼関係が構築されているため、安心して相談しやすいです。

- デメリット:

- 紹介先が限定的: ネットワークが取引先内部に限られるため、最適な買い手が見つかるとは限りません。

- 専門性の限界: 必ずしも店舗売却の専門家ではないため、専門的なアドバイスは期待できない場合もあります。

- おすすめな人:

- まずは身近な相談相手に話を聞いてほしい人。

- メインバンクと深い信頼関係を築いている人。

商工会議所

地域の事業者が会員となっている経済団体です。事業承継に関するセミナーや相談会を実施していることがあります。

- 特徴:

- 地域の経済や事業者の状況に精通しています。

- 事業承継・引継ぎ支援センターや地元の専門家(税理士など)への橋渡し役となってくれることがあります。

- メリット:

- 地域密着のネットワーク: 地元での後継者を探したい場合に、有力な情報が得られる可能性があります。

- デメリット:

- M&Aの実行支援を直接行うわけではありません。あくまで相談窓口や情報提供が中心です。

- おすすめな人:

- 地域内での事業承継を希望する人。

士業専門家(税理士・弁護士など)

顧問契約を結んでいる税理士や弁護士も、相談相手として考えられます。

- 特徴:

- 税理士: 税務の観点から、最適な売却スキーム(事業譲渡か株式譲渡かなど)や、税金計算、節税対策について専門的なアドバイスを提供してくれます。

- 弁護士: 契約書の作成・レビューや、法務デューデリジェンスなど、法的なリスク管理の面で不可欠な存在です。

- メリット:

- 専門分野における高い信頼性: 税務・法務に関するアドバイスは最も信頼できます。

- デメリット:

- 買い手探しは専門外: 彼らの本業は買い手を探すことではないため、マッチング機能は期待できません。

- おすすめな人:

- M&A仲介会社と並行して、セカンドオピニオンを求めたい人。 仲介会社に任せきりにせず、自社の顧問として専門家を関与させることが、より安全で有利な取引に繋がります。

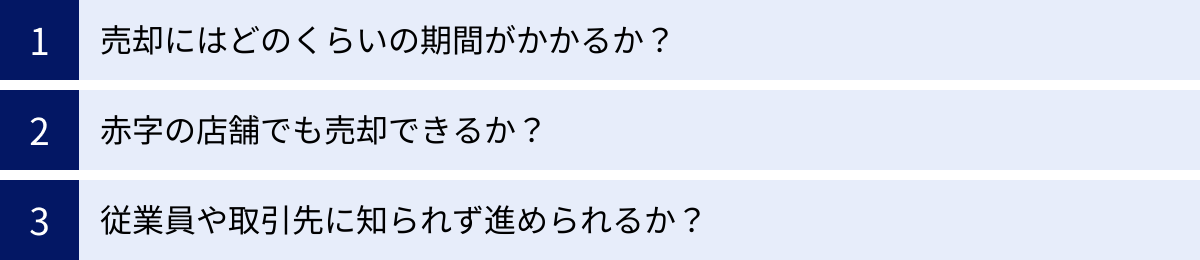

店舗売却に関するよくある質問

店舗売却を検討する中で、多くの経営者が共通の疑問や不安を抱きます。ここでは、特に多く寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

これは最も多く寄せられる質問の一つですが、「ケースバイケース」というのが正直な答えです。ただし、一般的な目安として、専門家への相談を開始してから最終的な引き渡しが完了するまで、およそ半年から1年程度を見込んでおくとよいでしょう。

- 期間が変動する主な要因:

- 事前準備の状況: 必要な書類がすぐに揃うか、財務状況が整理されているかによって、スタートダッシュが変わります。

- 店舗の魅力度: 業績が良く、立地や設備に魅力のある店舗は買い手が見つかりやすく、期間は短縮される傾向にあります。逆に、赤字であったり、特殊な業態であったりすると、マッチングに時間がかかることがあります。

- 買い手の状況: 買い手側の意思決定のスピードや、資金調達の状況によっても期間は左右されます。

- 交渉の複雑さ: 売却条件を巡る交渉が難航すれば、その分だけ期間は長引きます。

短いケースでは3ヶ月程度、長いケースでは2年以上かかることもあります。 焦らず、しかし計画的に進めることが重要です。「いつまでに売却したい」という希望がある場合は、その期限から逆算して、早めに専門家への相談を始めることをお勧めします。

赤字の店舗でも売却できますか?

結論から言うと、赤字の店舗でも売却できる可能性は十分にあります。 諦めるのはまだ早いです。

もちろん、黒字の店舗に比べて買い手が見つかりにくいのは事実です。しかし、買い手は現在の収益性だけでなく、様々な角度から店舗の価値を評価します。

- 赤字でも売却できる店舗の例:

- 立地が非常に良い: 駅前の一等地や、人通りの絶えない商店街など、場所そのものに価値がある場合。買い手は、自身のノウハウで運営すれば黒字化できると判断するかもしれません。

- 内装・設備が新しい、または魅力的: 開業したばかりで、まだ投資を回収できていないが、内装や設備は最新で状態が良い場合。居抜きでの売却価値が高くなります。

- 独自の技術やブランドがある: 赤字であっても、他にはないレシピや技術、地域での知名度など、無形の資産に魅力を感じる買い手もいます。

- 希少な許認可を持っている: 例えば、特定のエリアで新規取得が難しい深夜営業許可などを持っている場合、それが価値となることがあります。

重要なのは、赤字という事実を隠すのではなく、それを補って余りある「将来性」や「ポテンシャル」を買い手にアピールすることです。 「経営者が変われば、これだけの改善が見込める」といった具体的な再建プランを提示できると、交渉を有利に進められます。

従業員や取引先に知られずに売却を進められますか?

はい、可能です。そして、それは店舗売却を成功させるための鉄則でもあります。

店舗売却を進めているという情報が外部に漏れると、従業員のモチベーション低下や離職、取引先からの信用不安、顧客離れなどを招き、店舗の価値そのものを大きく損なってしまう危険性があります。

- 秘密保持の具体的な方法:

- 秘密保持契約(NDA)の締結: 相談先のM&A仲介会社や、興味を示した買い手候補とは、必ず最初に秘密保持契約を締結します。これにより、法的な守秘義務を課すことができます。

- 匿名でのアプローチ: 買い手探しは、店舗名が特定できない「ノンネームシート」を用いて行われます。

- 慎重な情報開示: 買い手の本気度や信頼性を見極めた上で、段階的に情報を開示していきます。

- 関係者の限定: 売却に関する情報は、経営者本人と、守秘義務を負う専門家、必要最小限の役員などに限定し、決して口外しないよう徹底します。

従業員や取引先に正式に報告するのは、最終契約が締結され、売却が確定した後のタイミングがベストです。 買い手と共同で、今後の体制や従業員の処遇について丁寧に説明する場を設けることで、円満な引き継ぎが可能になります。

まとめ

店舗売却は、経営者にとって非常に大きな決断です。それは単なる取引ではなく、これまで時間と情熱を注ぎ込んできた事業の集大成であり、次のステージへと進むための重要な一歩となります。

本記事では、店舗売却の基本的な考え方から、具体的な手法(居抜き、事業譲渡など)、価格が決まる仕組み、手続きの流れ、そして価値を最大化するためのコツまで、網羅的に解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- 店舗売却は廃業ではない: 価値を次の経営者に引き継ぎ、対価を得るポジティブな選択肢です。

- 最適な方法は一つではない: 店舗の状況や目的に応じて、居抜き売却、事業譲渡、株式譲渡など、最適な手法を選択する必要があります。

- 売却価格は「有形資産+無形資産」: 設備の価値だけでなく、立地やブランド、収益力といった「営業権(のれん代)」が価格を大きく左右します。

- 成功の鍵は「準備」と「タイミング」: 業績が良いときに、必要な書類や自社の強みを整理して準備を始めることが、高値売却に繋がります。

- 専門家の活用が不可欠: 複雑なプロセスを円滑に進め、有利な条件を引き出すためには、信頼できるM&A仲介会社などの専門家のサポートが欠かせません。

- 秘密保持の徹底: 情報漏洩は事業価値を毀損します。契約が成立するまで、周囲には絶対に知られないよう慎重に進めることが鉄則です。

店舗売却のプロセスは複雑で、時間も労力もかかります。しかし、正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーと共に計画的に進めることで、不安は解消され、きっと満足のいく結果を得ることができるはずです。

この記事が、あなたの店舗の価値を正当に評価され、輝かしい未来へと繋ぐための一助となれば幸いです。まずは最初の一歩として、無料相談などを活用し、専門家の話を聞いてみてはいかがでしょうか。