店舗開業は、多くの起業家にとって夢の第一歩です。その成功を大きく左右するのが「物件選び」であることは言うまでもありません。立地や物件のコンディションは、売上や集客、さらには運営コストにまで直接的な影響を与えます。しかし、初めて店舗を持つ方にとって、膨大な情報の中から理想の物件を見つけ出す作業は、想像以上に困難で複雑な道のりです。

「何から手をつければいいのか分からない」「良い物件と悪い物件の見分け方が知りたい」「契約で失敗したくない」。このような不安や疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、そんな店舗開業を目指すすべての方に向けて、物件探しの基本的な方法から、開業までの具体的なステップ、失敗しないためのチェックリスト、そして役立つウェブサイトまで、網羅的かつ体系的に解説します。

この記事を最後まで読めば、店舗物件探しの全体像を掴み、自信を持って最適な一歩を踏み出せるようになります。あなたの夢を実現させるための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

店舗物件の主な探し方8選

店舗物件を探す方法は一つではありません。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の状況や希望する業種、エリアによって最適な方法は異なります。ここでは、代表的な8つの探し方を紹介します。複数の方法を組み合わせることで、より理想に近い物件に出会える確率が高まります。

| 探し方 | 主なメリット | 主なデメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① 店舗専門の不動産会社 | 専門知識が豊富、非公開物件が多い、交渉力が高い | 手数料がかかる、担当者との相性が重要 | 初めての開業で不安な方、飲食など専門知識が必要な業種の方 |

| ② 地域の不動産会社 | 地域密着の情報網、家賃相場に詳しい、掘り出し物がある | 店舗物件の取扱数が少ない場合がある、専門性が低い可能性 | 出店エリアが明確に決まっている方、地域との繋がりを重視する方 |

| ③ 不動産ポータルサイト | 情報量が多い、手軽に検索できる、比較検討しやすい | 好条件の物件は競争率が高い、情報が古い場合がある | 広いエリアで物件を比較したい方、まずは相場観を掴みたい方 |

| ④ 自分の足で探す | リアルな街の雰囲気がわかる、ネットにない物件が見つかる | 時間と労力がかかる、効率が悪い可能性がある | 出店希望エリアが絞れており、情熱を持って探せる方 |

| ⑤ 知人・同業者からの紹介 | 信頼性が高い、好条件で契約できる可能性がある | 情報が限定的、断りにくい場合がある、トラブル時の関係悪化リスク | 業界内に広い人脈がある方 |

| ⑥ フランチャイズに加盟 | 物件探しのサポートがある、経営ノウハウが得られる | ロイヤリティが発生する、経営の自由度が低い | 未経験から開業したい方、ブランド力を活用したい方 |

| ⑦ コンサルティング会社に依頼 | 事業計画から一貫してサポート、戦略的な物件選定 | 費用が高額になる傾向がある | 資金に余裕があり、開業全般のサポートを求める方 |

| ⑧ M&A仲介会社に相談 | 居抜き+事業承継が可能、初期投資を抑えられる | 既存の従業員や評判の引き継ぎが必要、選択肢が限られる | 既存事業を引き継ぎたい方、スピーディーな開業を目指す方 |

① 店舗専門の不動産会社に相談する

店舗物件探しにおいて、最も王道かつ確実な方法の一つが、店舗専門の不動産会社に相談することです。住居専門の不動産会社とは異なり、店舗開発に関する深い知識と豊富な経験を持つプロフェッショナルが集まっています。

メリットは、その専門性にあります。飲食、物販、美容、クリニックなど、業種ごとに必要となる設備(電気容量、ガス種別、給排水設備など)や法規制(用途地域、消防法など)は大きく異なります。店舗専門の不動産会社はこれらの複雑な要件を熟知しており、事業計画に合った物件を的確に提案してくれます。また、ウェブサイトなどには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有している点も大きな魅力です。オーナーとの強い信頼関係から、条件の良い物件を優先的に紹介してもらえる可能性があります。さらに、家賃や契約条件の交渉においても、経験豊富なエージェントが代理人として力を発揮してくれるでしょう。

一方で、デメリットとしては、仲介手数料が発生することが挙げられます。また、担当者との相性も重要です。自分の事業コンセプトを正確に理解し、親身になって相談に乗ってくれる担当者を見つけることが成功のカギとなります。複数の会社に相談し、信頼できるパートナーを見極めることが大切です。

② 地域の不動産会社に相談する

出店したいエリアが明確に決まっている場合、その地域に根ざした不動産会社に相談するのも有効な手段です。長年その土地で営業している不動産会社は、大手にはない独自のネットワークや情報網を持っています。

メリットは、その地域密着性にあります。エリアの特性、人の流れ、競合店の状況、さらには地域の有力者や物件オーナーとの繋がりなど、インターネットだけでは得られない生きた情報を豊富に持っています。「もうすぐあの店が閉めるらしい」といった、水面下の情報をキャッチしていることも少なくありません。こうした情報から、思わぬ掘り出し物物件に出会える可能性があります。

ただし、デメリットとして、店舗物件の取り扱い自体が少ない、あるいは専門知識が不十分な場合があります。住居の賃貸や売買をメインに扱っている会社の場合、店舗特有の専門的な要件に対応しきれない可能性も考慮しておく必要があります。相談する際は、過去にどのような店舗物件を扱ったか、実績を確認してみると良いでしょう。

③ 不動産ポータルサイトで探す

現代において、不動産ポータルサイトの活用は物件探しの基本中の基本です。スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも膨大な数の物件情報を閲覧できます。

メリットは、その圧倒的な情報量と手軽さです。エリア、駅からの距離、面積、家賃といった基本的な条件で絞り込み検索ができるため、効率的に物件を比較検討できます。複数のサイトをチェックすることで、出店希望エリアの家賃相場を把握するのにも役立ちます。まずはポータルサイトで大まかな相場観を掴み、物件のイメージを具体化していく、という使い方がおすすめです。

デメリットは、好条件の物件は公開後すぐに申し込みが入ってしまうため、競争率が非常に高い点です。また、情報の更新が間に合わず、すでに契約済みの「おとり物件」が掲載され続けているケースも散見されます。ポータルサイトはあくまで情報収集の入り口と捉え、気になる物件があればすぐに不動産会社に問い合わせるフットワークの軽さが求められます。

④ 自分の足で希望のエリアを歩いて探す

もし出店したいエリアが具体的に決まっているなら、デジタルな情報収集と並行して、アナログな方法も試す価値があります。それは、自分の足で希望のエリアを徹底的に歩き回ることです。

この方法のメリットは、ウェブサイトや資料だけでは決して分からない、街のリアルな空気感や人の流れを肌で感じられる点にあります。平日と休日、昼と夜では、街の表情は全く異なります。ターゲットとする顧客層が実際にそのエリアを歩いているか、競合店はどのようにお客様を集めているかなどを直接観察することで、事業計画の解像度も上がります。また、歩いていると「貸店舗」の張り紙が直接貼られている物件や、空き家になっている物件を発見することもあります。これは、まだポータルサイトなどに出ていない掘り出し物である可能性を秘めています。

もちろん、デメリットは多大な時間と労力がかかることです。やみくもに歩くだけでは非効率なので、あらかじめ地図でルートを決めておくなど、計画的に行うことが重要です。この地道な活動は、物件を見つけるだけでなく、その後の店舗運営においても貴重な財産となるでしょう。

⑤ 知人や同業者から紹介してもらう

個人的なつながり、つまり人脈を活かすのも有効な手段です。特に、同じ業界の経営者仲間や、地域のコミュニティに属している場合、思わぬところから優良物件の情報が舞い込んでくることがあります。

メリットは、その情報の信頼性の高さです。知人を介しているため、悪質な物件やトラブルを抱えた物件を紹介されるリスクは低いでしょう。また、公に募集をかける前の情報を得られることもあり、競争相手がいない状態で交渉を進められる可能性があります。場合によっては、前テナントから什器や備品を格安で譲ってもらえるなど、有利な条件で話が進むことも期待できます。

一方で、デメリットは、紹介である手前、条件が合わなくても断りにくいという心理的なプレッシャーがかかる点です。また、万が一契約後にトラブルが発生した場合、紹介者との人間関係にまで影響が及ぶリスクもゼロではありません。紹介された物件であっても、契約内容は冷静かつ客観的に判断し、不明な点は専門家に相談するなど、慎重に進める姿勢が求められます。

⑥ フランチャイズに加盟する

自分で一からビジネスを立ち上げるのではなく、既存のブランドの傘下に入るフランチャイズ(FC)加盟も、店舗開業の一つの形です。

FCに加盟する最大のメリットは、本部による手厚いサポートが受けられる点です。これには物件探しも含まれます。FC本部は、ブランドイメージや事業モデルに最適な立地条件をデータに基づいて分析しており、その基準に合った物件を提案してくれます。立地開発の専門チームが物件探しから契約交渉まで代行してくれるケースも多く、開業経験がない人にとっては非常に心強い存在です。また、確立されたブランド力や経営ノウハウを活用できるため、開業初期の失敗リスクを低減できます。

デメリットとしては、加盟金やロイヤリティといった費用が発生すること、そして経営の自由度が制限されることが挙げられます。メニュー開発や内装デザイン、営業時間など、多くの点で本部の規定に従う必要があります。独自のアイデアで店づくりをしたいと考えている人には、不向きな選択肢かもしれません。

⑦ コンサルティング会社に依頼する

資金に比較的余裕があり、事業計画の段階から専門家の助言を求めたい場合には、店舗開業専門のコンサルティング会社に依頼する方法もあります。

メリットは、物件探しだけでなく、事業コンセプトの策定、事業計画書の作成、資金調達、内装設計、集客戦略まで、開業プロセス全体をワンストップでサポートしてもらえる点です。コンサルタントは数多くの開業支援実績から得た知見をもとに、事業の成功確率を高めるための戦略的な物件選定を行ってくれます。客観的な第三者の視点から、自分では気づかなかったリスクや可能性を指摘してもらえることも大きな価値です。

デメリットは、やはり費用が高額になりがちなことです。コンサルティングフィーは決して安くはないため、その費用対効果を慎重に見極める必要があります。依頼する際は、過去の実績や得意な業種、料金体系などを複数の会社で比較検討し、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

⑧ M&A仲介会社に相談する

近年、後継者不足などを理由に、既存の店舗を事業ごと売却したいと考えるオーナーが増えています。こうした店舗を買い取る「事業承継(M&A)」も、店舗を持つための一つの選択肢です。この仲介を行うのがM&A仲介会社です。

この方法のメリットは、物件だけでなく、内装、設備、従業員、そして顧客までも引き継げる場合があることです。これにより、開業にかかる初期投資や準備期間を大幅に削減できます。いわゆる「居抜き物件」の究極形とも言え、すでに売上が立っている状態からスタートできるため、事業の立ち上がりが非常にスムーズです。

ただし、デメリットも存在します。それは、既存店の評判や従業員との人間関係といった「負の遺産」も引き継ぐ可能性があることです。前のオーナーの経営方針が原因で評判が悪化していたり、従業員のモチベーションが低かったりするケースも考えられます。M&Aを検討する際は、財務状況はもちろんのこと、目に見えない資産やリスクについても徹底的に調査(デューデリジェンス)する必要があります。

店舗物件探しから開業までの流れ【10ステップ】

理想の物件を見つけることはゴールではなく、あくまでスタートラインです。物件探しから実際の開業までには、数多くのステップを踏む必要があります。ここでは、その全体像を10のステップに分けて具体的に解説します。この流れを事前に把握しておくことで、計画的に準備を進めることができます。

① 店舗のコンセプトを固める

すべての始まりは、「どんなお店にしたいのか」というコンセプトを明確にすることです。これは物件探しの羅針盤であり、その後のすべての意思決定の土台となります。

- ターゲット顧客: どんな年齢層、性別、ライフスタイルの人に来てほしいのか?

- 提供価値: どんな商品やサービスで、お客様にどんな価値(美味しさ、癒し、学びなど)を提供するのか?

- 店舗の雰囲気: どんな内装、音楽、接客で、お客様にどんな時間を過ごしてほしいのか?

- 価格帯: 商品やサービスの価格はどのくらいに設定するのか?

これらの要素を具体的に言語化することで、必要な立地、広さ、設備といった物件の条件が自ずと見えてきます。例えば、「20代女性向けの隠れ家カフェ」であれば、路地裏の小さな物件でも良いかもしれませんが、「ファミリー向けのレストラン」であれば、駐車場があり、ベビーカーでも入りやすい1階の物件が望ましいでしょう。このコンセプトが曖昧なまま物件探しを始めると、判断基準がブレてしまい、時間だけが過ぎていくことになりかねません。

② 事業計画書を作成する

コンセプトが固まったら、それを具体的な数値に落とし込む事業計画書を作成します。これは、自身の事業の実現可能性を検証するだけでなく、後述する資金調達において金融機関などを説得するための非常に重要な書類です。

事業計画書には、主に以下の項目を盛り込みます。

- 創業の動機・目的

- 経営者の経歴

- 事業内容(商品・サービスの詳細)

- 市場環境・競合分析

- 販売戦略・集客方法

- 必要な資金と調達方法(開業資金・運転資金)

- 収支計画(売上予測、経費予測、利益予測)

特に収支計画は重要です。家賃にいくらまで支払えるのかを算出する根拠となります。売上予測に対して家賃が高すぎれば、経営を圧迫することは明らかです。一般的に、家賃は月間売上予測の10%以内に抑えるのが望ましいとされています。この基準を持つことで、物件探しの際に冷静な判断ができます。

③ 資金調達の目処を立てる

事業計画書が完成したら、次はその計画を実行するための資金を確保します。店舗開業には、物件取得費(保証金、礼金、仲介手数料など)、内装工事費、設備購入費、当面の運転資金(仕入れ費、人件費、広告宣伝費など)といった多額の資金が必要です。

資金の調達方法には、主に以下の3つがあります。

- 自己資金: 自分で貯めたお金。多ければ多いほど、後の資金繰りが楽になります。

- 親族・知人からの借入: 協力が得られる場合は選択肢の一つですが、関係性を損なわないよう、契約書を交わすなど慎重に進める必要があります。

- 金融機関からの融資: 最も一般的な方法です。日本政策金融公庫の「新規開業資金」や、地方自治体の制度融資、民間の金融機関のプロパー融資などがあります。

融資の審査には事業計画書の提出が必須であり、審査には1〜2ヶ月程度の時間がかかります。物件の契約を進める前に、融資の目処を立てておくことが極めて重要です。「良い物件が見つかったのに、融資が下りずに契約できなかった」という事態を避けるためにも、早めに準備を始めましょう。

④ 物件を探し始める

コンセプト、事業計画、資金調達の3つの土台が固まったら、いよいよ本格的な物件探しを開始します。前のセクションで紹介した「店舗物件の主な探し方8選」を参考に、自分に合った方法で情報を集めていきましょう。

この段階では、複数の探し方を同時並行で進めるのが効率的です。不動産ポータルサイトで相場観を養いながら、店舗専門の不動産会社に希望条件を伝えて物件提案を依頼し、週末には希望エリアを自分の足で歩いてみる、といったハイブリッドなアプローチが理想です。

不動産会社に相談する際は、作成した事業計画書を持参すると、担当者もあなたの本気度を理解し、より真剣に物件を探してくれます。コンセプトや希望条件を具体的に伝えることで、ミスマッチを防ぎ、精度の高い提案を受けやすくなります。

⑤ 物件の内覧・現地調査を行う

気になる物件が見つかったら、必ず内覧(内見)と現地調査を行います。写真や図面だけでは分からないことが数多くあるため、このステップは絶対に省略してはいけません。

内覧では、物件内部の状態を細かくチェックします。広さや間取りはもちろん、壁や床の傷み、天井のシミ(雨漏りの可能性)、臭い、日当たり、コンセントの位置と数、携帯電話の電波状況など、五感をフル活用して確認しましょう。

現地調査では、物件の周辺環境を徹底的に調べます。

- 人通り: 平日と休日、朝・昼・夜で、人通りはどのように変化するか? ターゲット層は歩いているか?

- アクセス: 最寄り駅からの実際の距離や道のりの分かりやすさはどうか?

- 競合店: 周辺にどんな競合店があるか? 繁盛しているか?

- 周辺施設: 集客につながる施設(オフィス、学校、商業施設など)はあるか? 逆に、騒音や悪臭の原因となる施設はないか?

- 治安: 夜間の雰囲気はどうか?

これらの調査を通じて、「この場所で自分の店が繁盛するイメージが湧くか」を具体的にシミュレーションすることが重要です。

⑥ 入居を申し込む

内覧と現地調査の結果、心から「ここだ!」と思える物件に出会えたら、貸主(オーナー)に対して入居の申し込みを行います。一般的には、不動産会社が用意する「入居申込書」に必要事項を記入して提出します。

入居申込書には、借主の氏名、住所、連絡先、連帯保証人の情報、事業内容などを記載します。この際、事業計画書や自己資金を証明する書類の提出を求められることがほとんどです。貸主は「この人に貸して、毎月きちんと家賃を支払ってくれるだろうか」「トラブルを起こすような人ではないだろうか」といった点を審査します。

人気物件の場合は複数の申し込みが入ることがあり、その際は事業内容の安定性や将来性、人柄などが総合的に判断されます。しっかりと準備した事業計画書が、ここでも力を発揮します。

⑦ 賃貸借契約を結ぶ

無事に審査を通過したら、いよいよ賃貸借契約を結びます。これは法的な拘束力を持つ非常に重要な手続きですので、細心の注意を払って臨む必要があります。

契約に先立ち、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法令上の制限、契約条件など、借主が知っておくべき重要な事柄を説明するものです。専門用語が多くて難しいと感じるかもしれませんが、分からない点は遠慮せずに、その場で必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

特に注意すべきは以下の点です。

- 契約期間と更新の可否(普通借家か定期借家か)

- 禁止事項(看板の設置場所や大きさ、営業時間の制限など)

- 原状回復の範囲(退去時にどこまで元に戻す必要があるか)

- 解約予告期間(何ヶ月前に伝えれば解約できるか)

すべての内容に納得できたら、契約書に署名・捺印し、保証金や礼金、仲介手数料などの初期費用を支払います。これで、晴れて物件を借りる権利が確定します。

⑧ 内装・外装の工事と備品の搬入

契約が完了し、物件の引き渡しを受けたら、店舗の内装・外装工事を開始します。スケルトン物件(コンクリート打ちっぱなしの状態)から始める場合は大掛かりな工事が必要になり、居抜き物件(前のテナントの設備が残っている状態)の場合は、必要な部分だけを改装します。

工事業者を選ぶ際は、複数の会社から見積もり(相見積もり)を取り、費用と提案内容を比較検討しましょう。店舗デザインの実績が豊富な業者を選ぶと、動線やデザインについて専門的なアドバイスがもらえます。

工事と並行して、テーブルや椅子、調理器具、レジ、什器といった備品の選定と発注も進めます。工事の完了時期に合わせて搬入スケジュールを組むことが重要です。

⑨ 開業に必要な各種届出を行う

店舗を運営するには、業種に応じた様々な許認可の取得や届出が必要です。これらを怠ると、営業停止命令を受けたり、罰則が科されたりする可能性があるため、必ず確認し、手続きを行いましょう。

代表的な届出先と許可の種類は以下の通りです。

- 保健所: 飲食店営業許可、菓子製造業許可など(飲食店、食品販売業など)

- 消防署: 防火対象物使用開始届、防火管理者選任届など(収容人数が30人以上の店舗など)

- 警察署: 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜0時以降に酒類を提供する場合)、古物商許可(古着屋、リサイクルショップなど)

- 税務署: 開業届、青色申告承認申請書など(すべての事業者)

- 都道府県税事務所・市町村役場: 事業開始申告書(すべての事業者)

必要な届出は業種や店舗の規模によって異なります。地域の行政書士などの専門家に相談するか、各官公庁のウェブサイトで事前に確認しておくと安心です。

⑩ スタッフの採用と集客活動を開始する

店舗のハード面(物件、内装、設備)とソフト面(許認可)の準備が整ったら、いよいよオープンに向けた最終段階です。

一人で運営するのではない場合、スタッフの採用活動を開始します。求人広告を出したり、ハローワークに登録したりして、お店のコンセプトに共感してくれる人材を探します。

同時に、オープン前から集客活動を始めることが成功の鍵です。

- SNS(Instagram, X, Facebookなど)での情報発信

- プレオープンイベントの企画

- 近隣へのチラシのポスティング

- プレスリリースの配信

- ウェブサイトやブログの開設

オープン日当日、お客様が誰も来ないという寂しい事態を避けるためにも、計画的に「認知度」を高めていく努力が不可欠です。これらの準備がすべて整い、万全の態勢で開業日を迎えましょう。

店舗物件探しを始める最適なタイミング

「いつから物件探しを始めればいいのか?」これは多くの開業希望者が抱く疑問です。結論から言うと、早すぎても遅すぎても理想の開業は難しくなります。ここでは、物件探しを始めるべき最適なタイミングについて解説します。

開業予定日の半年前から1年前が目安

多くの専門家が推奨する、店舗物件探しを始めるタイミングは「開業希望日の半年前から1年前」です。なぜこれほど長い期間が必要なのでしょうか。それは、前述した「開業までの10ステップ」には、それぞれ想像以上に時間がかかるからです。

具体的なタイムラインの内訳を見てみましょう。

| プロセス | 目安となる期間 |

|---|---|

| ① コンセプト固め・事業計画作成 | 1~3ヶ月 |

| ② 資金調達(融資相談・審査) | 1~2ヶ月 |

| ③ 物件探し | 1~3ヶ月 |

| ④ 契約手続き・引き渡し | 2週間~1ヶ月 |

| ⑤ 内装・外装工事 | 1~3ヶ月(※) |

| ⑥ 各種届出・許認可申請 | 1ヶ月~ |

| ⑦ スタッフ採用・集客準備 | 1~2ヶ月 |

(※)内装工事の期間は、物件の状態(スケルトンか居抜きか)や工事の規模によって大きく変動します。スケルトンの場合は半年以上かかることもあります。

これらのプロセスは、必ずしも順番通りに進むわけではなく、並行して進めるものも多くあります。例えば、資金調達の相談と物件探しは同時に進めることが一般的です。しかし、すべてを合計すると、トータルで最低でも6ヶ月、余裕を持つなら1年程度の期間を見ておくのが現実的だということがわかります。

【探し始めるのが早すぎるデメリット】

1年以上前から探し始めると、まだ市場に出ていない物件が多かったり、良い物件が見つかっても「そんなに長くは待てない」とオーナーから契約を断られたりする可能性があります。また、契約できたとしても、オープンまでの期間が長すぎると、その間の家賃(空家賃)が発生してしまい、無駄なコストがかさみます。

【探し始めるのが遅すぎるデメリット】

逆に、開業希望日の3ヶ月前など、直前になってから探し始めると、時間がないという焦りから、本来の希望条件に合わない物件で妥協してしまう危険性が高まります。資金調達や内装工事のスケジュールも非常にタイトになり、準備不足のままオープンを迎えることになりかねません。これは、開業後の事業の成否に大きく影響する、最も避けたいシナリオです。

したがって、まずは開業したい時期をゴールとして設定し、そこから逆算してスケジュールを立てることが重要です。例えば、「来年の4月にオープンしたい」と考えるなら、遅くとも今年の10月、できれば前年の春頃から事業計画の作成に着手し、夏過ぎには不動産会社への相談や情報収集を開始するのが理想的なペースと言えるでしょう。計画的なスケジュール管理こそが、理想の店舗開業を実現するための第一歩なのです。

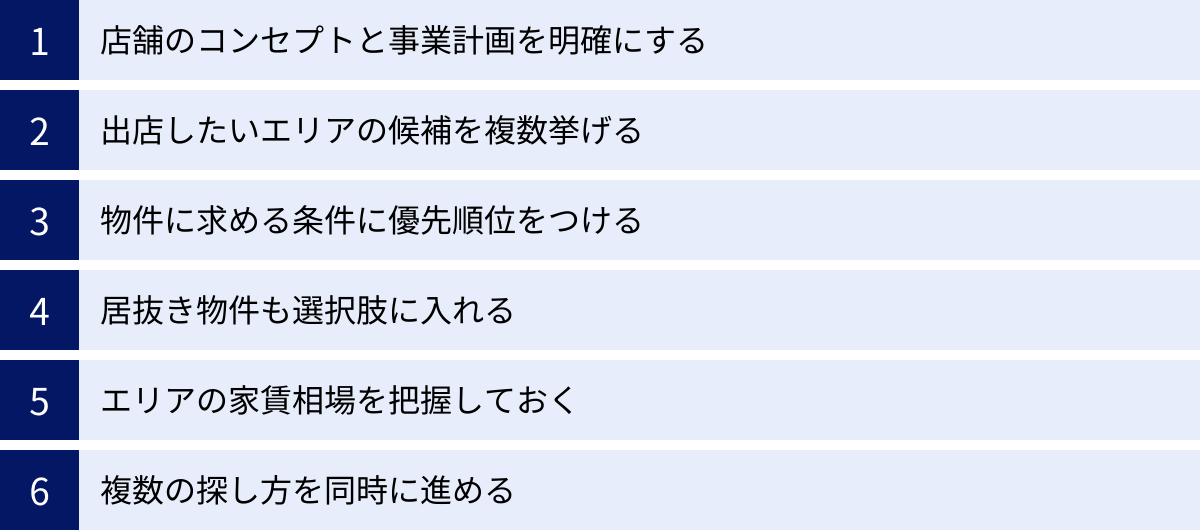

良い店舗物件を見つけるための6つのコツ

数多くの物件情報の中から「当たり」の物件を引き当てるためには、いくつかのコツがあります。やみくもに探すのではなく、戦略を持って臨むことで、成功の確率を格段に高めることができます。

① 店舗のコンセプトと事業計画を明確にする

これは物件探しにおける最も重要な「軸」です。前述の開業ステップでも触れましたが、何度強調してもしすぎることはありません。なぜなら、コンセプトと事業計画が、物件の良し悪しを判断する唯一の物差しになるからです。

例えば、「高級フレンチレストラン」を開業したいのに、学生街の騒がしいエリアにある物件は「悪い物件」です。しかし、同じ物件でも「安くてボリュームのある定食屋」を開業したいのであれば、それは「最高の物件」に変わります。

「良い物件」とは絶対的なものではなく、あなたの事業にとって「合っている物件」のことです。 事業計画が明確であれば、「家賃は売上予測の10%以内だから、月15万円まで」「ターゲット層が多いこのエリアに絞ろう」「厨房には10坪必要だ」といった具体的な条件が定まり、情報過多で迷うことがなくなります。この軸がブレない限り、他人の意見や目先の好条件に惑わされることなく、最適な選択ができるようになります。

② 出店したいエリアの候補を複数挙げる

「この街の、この通りで開業するのが夢だった」という強い思いを持つことは素晴らしいですが、その一つのエリアに固執しすぎると、かえって良い物件との出会いを遠ざけてしまう可能性があります。

理想のエリアで都合よく空き物件が出るとは限りません。何ヶ月も、場合によっては何年も待たなければならないこともあります。その間に、開業資金が減ってしまったり、ビジネスチャンスを逃してしまったりするかもしれません。

そこで重要になるのが、出店エリアの候補を複数(できれば3つ以上)挙げておくことです。それぞれのエリアについて、以下の点をリサーチし、比較検討します。

- ターゲット顧客の多さ

- 競合店の数と質

- 家賃相場

- 将来性(再開発の計画など)

第一希望のAエリアだけでなく、少し条件は違うけれど可能性があるBエリア、意外な穴場かもしれないCエリア、というように選択肢を広げることで、視野が広がり、より柔軟な物件探しが可能になります。不動産会社に相談する際も、「Aエリアが第一希望ですが、BやCのような雰囲気の場所でも探しています」と伝えることで、提案される物件の幅が格段に広がります。

③ 物件に求める条件に優先順位をつける

広さ、家賃、駅からの距離、階数、築年数、視認性…店舗物件に求める条件を挙げればきりがありません。しかし、すべての条件を100%満たす完璧な物件は、ほぼ存在しないと考えた方が良いでしょう。

そこで不可欠なのが、条件に優先順位をつける作業です。

- 絶対に譲れない条件(Must条件): これが満たされなければ、他の条件がいくら良くても選ばない、という最低ライン。

- 例:飲食店の「重飲食が可能であること」、美容室の「給排水設備が設置できること」、クリニックの「バリアフリーであること」など。

- できれば満たしたい条件(Want条件): 満たされていれば嬉しいが、他の要素が良ければ妥協も考えられる条件。

- 例:「駅徒歩5分以内」「1階路面店」「角地」など。

- 妥協できる条件: あまりこだわらない、もしくは他の条件でカバーできる条件。

- 例:「築年数が新しいこと」「内装が綺麗なこと(どうせ改装するため)」など。

この優先順位を自分の中ではっきりとさせておくことで、物件情報を前にしたときに迅速かつ的確な判断が下せるようになります。「家賃は少し高いけれど、絶対に譲れない『駅徒歩1分』という条件を満たしているから、内覧に進もう」といった具体的なアクションにつながります。

④ 居抜き物件も選択肢に入れる

開業時の初期費用を大幅に抑えたいと考えるなら、居抜き物件は非常に魅力的な選択肢です。居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備(厨房機器、空調、テーブル、椅子など)がそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。

最大のメリットは、内装工事費と設備購入費を劇的に削減できる点です。スケルトン物件(何もない状態)から店舗を作り上げる場合、数百万〜一千万円以上の費用がかかることも珍しくありませんが、居抜きであればそのコストを数十万〜数百万円程度に抑えられる可能性があります。また、工事期間が短縮できるため、スピーディーな開業が可能になるというメリットもあります。

ただし、注意点もあります。残された設備が古くて使えなかったり、レイアウトが自分の店のコンセプトに合わなかったりする場合、結局は撤去・改修費用がかさみ、かえって割高になることもあります。また、前の店のイメージが強く残っている場合、それを払拭するための工夫も必要です。居抜き物件を検討する際は、メリットとデメリットを天秤にかけ、慎重に判断しましょう。

⑤ エリアの家賃相場を把握しておく

提示された家賃が、そのエリアや物件の価値に対して「高いのか、安いのか、妥当なのか」を判断するためには、あらかじめ家賃相場を把握しておくことが不可欠です。相場を知らなければ、不利な条件で契約してしまうリスクがあります。

家賃相場の調べ方はいくつかあります。

- 不動産ポータルサイトで調べる: 希望エリア、広さ、駅からの距離などの条件で検索し、複数の物件の坪単価(家賃÷面積)を比較します。

- 不動産会社に聞く: 地域の不動産会社や店舗専門の不動産会社に、「〇〇エリアで△坪くらいの物件を探しているのですが、坪単価の相場はどのくらいですか?」と直接質問してみましょう。プロならではのリアルな情報が得られます。

- 国土交通省の「土地総合情報システム」: 実際に取引された不動産の価格(成約価格)情報を閲覧できます。少し専門的ですが、客観的なデータとして参考になります。(参照:国土交通省 土地総合情報システム)

相場を把握した上で、提示された家賃が高いと感じた場合は、家賃交渉の余地があります。周辺の類似物件の家賃を引き合いに出したり、長期契約をアピールしたりすることで、数千円〜数万円程度の減額に応じてもらえる可能性があります。

⑥ 複数の探し方を同時に進める

「餅は餅屋」という言葉がありますが、一つの不動産会社や一つのポータルサイトだけに頼り切ってしまうのは得策ではありません。良い物件と出会う確率を最大化するためには、考えられる探し方を複数、同時並行で進める「複眼的なアプローチ」が極めて重要です。

例えば、以下のように役割分担をして、多角的に情報を集めます。

- A社(店舗専門大手): 非公開物件や都心部の優良物件の提案を期待する。

- B社(地域密着型): 希望エリアの掘り出し物やローカル情報の提供を期待する。

- ポータルサイト: 自分で毎日チェックし、相場観の維持と新着情報のキャッチアップに努める。

- 自分の足: 週末に希望エリアを歩き、街の変化や「貸店舗」の張り紙がないかを確認する。

- 知人・同業者: 定期的に連絡を取り、水面下の情報がないかヒアリングする。

このように網を広く張ることで、一つのルートでは得られなかった情報が別のルートから入ってくることがあります。手間はかかりますが、この地道な活動が、ライバルに差をつけ、理想の物件を引き寄せるための最も確実な方法と言えるでしょう。

失敗しないための物件チェックリスト8選

理想の物件を見つけ、契約に至るまでには、数多くの落とし穴が潜んでいます。後から「こんなはずではなかった」と後悔しないために、契約前に必ず確認すべき重要なチェック項目を8つにまとめました。

① 物件の種類を理解する(居抜き・スケルトン)

店舗物件は、大きく「居抜き物件」と「スケルトン物件」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を正しく理解し、自分の事業計画や資金計画に合った方を選ぶことが重要です。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 居抜き物件 | ・初期費用を大幅に抑えられる ・開業までの期間を短縮できる ・インフラ設備が整っていることが多い |

・レイアウトの自由度が低い ・設備の老朽化リスクがある ・前の店のイメージが残る ・造作譲渡料が必要な場合がある |

| スケルトン物件 | ・レイアウトやデザインの自由度が高い ・自分のコンセプトを100%反映できる ・すべて新品の設備を導入できる |

・内装工事費が高額になる ・開業までの期間が長くなる ・退去時にスケルトンに戻す義務がある |

居抜き物件

前のテナントが使用していた内装や厨房設備、空調などが残された状態の物件です。最大の魅力は開業資金を大幅に圧縮できる点。特に飲食店の場合、厨房設備を一から揃えると数百万円単位の費用がかかるため、居抜きは非常に魅力的です。ただし、残された設備が古い、自分のやりたい業態に合わない、動線が悪いといったデメリットもあります。また、「造作譲渡料」として、前のテナントに設備の対価を支払う必要があるケースも多いため、契約内容をよく確認する必要があります。

スケルトン物件

建物の構造躯体(床・壁・天井)がコンクリート打ちっぱなしの状態になっている物件です。内装も設備も何もないため、ゼロから自由に店舗空間を創り上げられるのが最大のメリットです。自分のブランドイメージやコンセプトを細部にまでこだわりたい場合に適しています。その反面、内装工事や設備導入に多額の費用と長い時間がかかるのがデメリットです。また、契約によっては退去時に借りた時と同じスケルトン状態に戻す「原状回復義務」が課されることが多く、解体費用も考慮に入れておく必要があります。

② 契約形態を確認する(普通借家・定期借家)

事業用の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つの形態があります。これは契約の更新に関わる非常に重要な違いであり、将来の事業継続性に直結します。

| 契約形態 | 更新の可否 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 原則として可能 | ・借主が希望すれば契約を更新できる ・長期的な事業計画が立てやすい |

・貸主からの解約には正当事由が必要 ・家賃相場が比較的高めな傾向 |

| 定期借家契約 | 期間満了で終了(更新なし) | ・家賃相場が比較的安めな傾向 ・期間限定の出店などに利用しやすい |

・契約期間が満了すると退去が必要 ・再契約できる保証はない ・安定した事業継続が難しい |

普通借家契約

契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約を更新できる形態です。貸主が更新を拒絶するには、「貸主自身がその物件を使用する必要がある」といった「正当事由」が必要となり、法的に借主の立場が強く保護されています。長期間にわたって安定的に事業を続けたいと考えるなら、こちらの契約形態が断然有利です。

定期借家契約

あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する形態です。もし契約を続けたい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶことになりますが、貸主には再契約に応じる義務はありません。貸主側の都合で再契約を拒否されるリスクがあるため、多額の投資をして開業した店が、数年で退去を余儀なくされる可能性もあります。その分、家賃が相場より安く設定されていることが多いですが、契約する際にはそのリスクを十分に理解しておく必要があります。

③ 内見で物件の状況を細かく確認する

物件の内見は、まさに「宝探し」と「地雷探し」の両面を持ち合わせています。図面や写真だけでは絶対に分からない細部を、五感をフル活用してチェックしましょう。

【内見時のチェックリスト例】

- 床・壁・天井: 傾き、ひび割れ、シミ(雨漏りの痕跡)、カビはないか?

- 建具: ドアや窓の開閉はスムーズか? 隙間風はないか?

- 臭い: カビ臭さ、排水溝からの悪臭、前のテナントの臭い(タバコ、油など)は残っていないか?

- 音: 周辺の騒音(交通量、工事、近隣店舗の音)はどの程度か? 逆に、自店の音が外に漏れやすくないか?

- 日当たり・風通し: 昼間の明るさ、風の通りはどうか?

- 採寸: メジャーを持参し、厨房スペースや客席スペース、大型機器の搬入経路などを実測する。

- 携帯の電波: 主要キャリアの電波は問題なく入るか?(電波が悪いと顧客満足度やキャッシュレス決済に影響)

これらの項目を一つ一つ確認し、気になる点があれば必ず不動産会社の担当者に質問し、記録に残しておきましょう。

④ 電気・ガス・水道などのインフラ設備を調べる

特に飲食店や美容室など、大量の電気、ガス、水を使用する業種では、インフラ設備の確認が死活問題となります。

- 電気:

- 契約アンペア数: 現在の契約容量で、使用予定の機器(業務用冷蔵庫、エアコン、調理機器など)をすべて同時に動かせるか?

- 動力電源(三相200V)の有無: 大型エアコンや業務用厨房機器に必要な動力電源が引き込まれているか? なければ引き込み工事が必要になり、高額な費用がかかります。

- ガス:

- ガスの種類: 都市ガスかプロパンガスか? プロパンガスは一般的に料金が割高です。

- ガス管の太さ(号数): 使用したいガス機器(コンロ、給湯器など)の能力に見合った太さのガス管か? 容量が足りないと、機器の性能を最大限に発揮できません。

- 水道・排水:

- 給水管の口径: 十分な水圧と水量を確保できるか?

- 排水管の位置と状態: 詰まりや悪臭はないか?

- グリストラップの有無: 飲食店の場合、油を分離・収集するグリストラップの設置が義務付けられている地域がほとんどです。設置場所が確保できるかを確認する必要があります。

これらの設備が不十分な場合、追加工事に多額の費用と時間がかかります。契約前に必ず専門業者にも確認してもらうことを強くお勧めします。

⑤ 周辺の環境や人通りを調査する

物件そのものだけでなく、その物件を取り巻く「環境」がビジネスの成否を分けます。一度だけでなく、曜日や時間帯を変えて何度も現地に足を運ぶことが重要です。

- 人通りの「量」と「質」:

- 平日の昼はサラリーマン、夜はカップル、休日はファミリー層など、時間帯によって通行人の属性は変わります。自分のターゲット顧客が、どの時間帯に最も多く通るかを見極めます。

- 競合店の調査:

- 周辺にどのような競合店があるか? その店は繁盛しているか? どんな価格帯で、どんな客層を掴んでいるか? 自分の店が入り込む隙はあるか、あるいは差別化できるかを分析します。

- 嫌悪施設の有無:

- 騒音や振動、悪臭などを発生させる工場や施設、風俗店、ゴミ集積所などが近隣にないかを確認します。

- 将来性:

- 近隣で再開発の計画や、大型マンションの建設予定などはないか? 将来的に人流が大きく変わる可能性も視野に入れておきましょう。

⑥ 前のテナントの退去理由を確認する

もし可能であれば、前のテナントがなぜ退去したのかを不動産会社に尋ねてみましょう。もちろん、プライバシーに関わることなので詳細までは教えてもらえないかもしれませんが、ヒントが得られることもあります。

ポジティブな理由(「事業が好調で、もっと広い場所に移転した」など)であれば問題ありません。しかし、ネガティブな理由、特に「売上不振」や「近隣トラブル」が原因だった場合は要注意です。それは、その物件や立地自体に、ビジネスを行う上での何らかの構造的な問題(例:人通りが思ったより少ない、近隣住民からのクレームが多いなど)が潜んでいるサインかもしれません。同じ轍を踏まないためにも、慎重にその原因を探る必要があります。

⑦ 重要事項説明書を隅々まで読み込む

契約直前に行われる「重要事項説明」は、非常に重要なプロセスです。渡される「重要事項説明書」には、契約に関するあらゆる取り決めが法的な言葉で書かれています。面倒くさがらずに、一字一句、隅々まで目を通し、理解できない部分は必ず質問しましょう。

【特に注意して確認すべき項目】

- 用途制限: その物件で営業が禁止されている業種はないか?(例:「重飲食不可」「深夜営業不可」など)

- 禁止事項: 看板の設置場所・サイズ・デザインの制限、改装の制限、ペットの可否など。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのか?「スケルトン返し」なのか、借りた時の状態に戻せば良いのか、その定義を明確に確認します。

- 契約期間と更新条件: 普通借家か定期借家か。更新料はいくらか。

- 解約予告期間: 解約する場合、何ヶ月前に予告する必要があるか?(通常、事業用物件は6ヶ月前が一般的)

- 特約事項: 上記以外の特別な取り決めが記載されている場合があります。不利な内容が含まれていないか、念入りにチェックします。

後々の「言った、言わない」のトラブルを防ぐためにも、ここでしっかりと内容を確認し、納得した上で契約に臨むことが不可欠です。

⑧ 複数の不動産会社に相談して比較する

一つの不動産会社だけに頼ると、その会社が持っている情報や、担当者の意見がすべてになってしまい、視野が狭くなる危険性があります。セカンドオピニオン、サードオピニオンを得るためにも、複数の不動産会社に相談することをお勧めします。

会社によって、得意なエリアや業種、持っている非公開物件の情報は異なります。複数の担当者と話すことで、より客観的な視点から物件を評価できるようになります。また、A社では「良い物件だ」と言われたものが、B社では「このエリアにしては家賃が高い」と指摘されるかもしれません。

何よりも、不動産会社の担当者は、開業準備期間中、最も身近なパートナーとなる存在です。あなたの事業に真剣に耳を傾け、親身になってサポートしてくれる、信頼できる担当者を見つけるという意味でも、複数の会社とコンタクトを取る価値は非常に大きいと言えるでしょう。

店舗物件探しに役立つサイト・サービス

現代の店舗物件探しにおいて、ウェブサイトの活用は欠かせません。ここでは、多くの開業者が利用している代表的な物件検索サイトを、「店舗専門サイト」と「大手ポータルサイト」に分けてご紹介します。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて利用することで、効率的に情報収集を進められます。

※各サイトの情報は、本記事執筆時点の公式サイトに基づいています。

店舗専門の物件検索サイト

店舗物件、特に飲食店向けの居抜き物件などに特化した情報を提供しているサイトです。専門性が高く、ニッチな情報が見つかりやすいのが特徴です。

テンポスマート

株式会社アクトプロが運営する、店舗物件に特化した検索サイトです。特に居抜き物件の情報が豊富で、飲食店だけでなく、物販やサービス業など幅広い業種に対応しています。サイト上で360°パノラマ画像を公開している物件もあり、内覧前に店内の様子を詳しく確認できるのが便利です。(参照:テンポスマート 公式サイト)

店舗そのままオークション

株式会社M&Aオークションが運営する、ユニークなサービスです。退店を希望するオーナーと、出店を希望するユーザーを直接マッチングし、店舗の内装や設備をオークション形式で売買します。造作を無料で引き継げる「0円譲渡」の物件も多数掲載されており、初期費用を極限まで抑えたい場合に有効な選択肢となります。(参照:店舗そのままオークション 公式サイト)

ABC店舗

株式会社ABC店舗が運営する、飲食店の出店・退店支援に特化したサービスです。特に首都圏の飲食店居抜き物件に強みを持ち、物件探しだけでなく、資金調達や事業計画の相談にも応じるなど、手厚いコンサルティングが特徴です。開業セミナーなども定期的に開催しています。(参照:ABC店舗 公式サイト)

inuki-ichiba

飲食業界向けの人材紹介や情報サイト「飲食店.COM」を運営する株式会社シンクロ・フードが提供する、居抜き物件専門のサイトです。飲食業界に特化しているため、専門的な条件での検索がしやすく、業界の動向に詳しい担当者からのサポートが期待できます。姉妹サイトの情報網を活かした豊富な物件数が魅力です。(参照:inuki-ichiba 公式サイト)

大手の不動産ポータルサイト

住居用の物件探しで有名な大手サイトも、事業用テナントの専門ページを設けています。圧倒的な情報量と知名度が強みです。

SUUMO(スーモ) テナント

株式会社リクルートが運営する、日本最大級の不動産情報サイト「SUUMO」のテナント専門ページです。全国の貸店舗、貸事務所、貸倉庫などの情報を網羅しており、その情報量は業界トップクラスです。幅広いエリアと業種で探したい場合に、まずチェックすべきサイトの一つと言えるでしょう。(参照:SUUMO テナント 公式サイト)

at home(アットホーム)

アットホーム株式会社が運営する老舗の不動産情報サイトです。全国の不動産会社が加盟しており、特に地域に根ざした不動産会社からの情報が豊富なのが特徴です。大手サイトには掲載されていない、地域密着型の掘り出し物物件が見つかる可能性があります。(参照:アットホーム 公式サイト)

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

株式会社LIFULLが運営する不動産情報サイトです。こちらもテナント専門のページがあり、多様な検索軸と見やすいインターフェースが特徴です。物件情報だけでなく、開業に関するノウハウやコラム記事も充実しており、情報収集に役立ちます。(参照:LIFULL HOME’S BIZ 公式サイト)

これらのサイトをブックマークし、毎日チェックする習慣をつけることが、良い物件との出会いを逃さないための第一歩です。気になる物件を見つけたら、躊躇せず、すぐに問い合わせのアクションを起こしましょう。

まとめ

店舗の開業は、夢と希望に満ちた挑戦であると同時に、多くの現実的な課題を乗り越える必要がある長い道のりです。その中でも、店舗物件探しは、事業の土台を築く最も重要なプロセスの一つと言っても過言ではありません。立地、広さ、設備、家賃、契約内容。これら一つ一つの選択が、開業後の売上や資金繰り、ひいては事業の継続性そのものを大きく左右します。

本記事では、店舗物件探しの全体像を掴んでいただくために、以下の点について詳しく解説してきました。

- 8つの主な探し方: 不動産会社から人脈、ウェブサイトまで、多様なアプローチを組み合わせることの重要性。

- 開業までの10ステップ: コンセプト設計からオープンまで、計画的に進めるべきプロセスの全体像。

- 最適なタイミング: 焦りと妥協を避けるため、開業の半年前〜1年前から始動する必要性。

- 良い物件を見つける6つのコツ: 明確な軸を持ち、柔軟な視野で戦略的に探すための心構え。

- 失敗しないための8つのチェックリスト: 契約後の後悔を防ぐため、内見から契約書まで徹底的に確認すべき項目。

理想の物件は、ただ待っているだけでは現れません。明確な事業計画という羅針盤を持ち、自ら積極的に情報を集め、自分の足で現地を確認し、専門家の知恵を借りながら、慎重かつ大胆に行動することで、初めて手繰り寄せることができます。

この記事が、あなたの店舗開業という素晴らしい航海の助けとなり、失敗しないための確かな道しるべとなれば幸いです。まずは、あなたの理想の店の姿を具体的に描く「コンセプトの明確化」と「事業計画の作成」から、その第一歩を踏み出してみてください。あなたの挑戦を心から応援しています。