これから自分の店を持ちたい、事業を始めたいと考える方にとって、最初の大きなハードルとなるのが「店舗物件探し」です。夢の実現に向けた第一歩であると同時に、事業の成否を大きく左右する重要なプロセスでもあります。しかし、住居用の物件探しとは勝手が違い、専門的な知識や特有のルールが多く存在するため、何から手をつけて良いか分からないという方も少なくありません。

この記事では、店舗賃貸を検討している初心者の方に向けて、物件探しの準備段階から契約、そして開業に至るまでの全手順を、網羅的かつ分かりやすく解説します。店舗物件の基本的な知識から、具体的な探し方、失敗しないためのチェックポイント、さらには契約に必要な費用や書類まで、知っておくべき情報をすべて詰め込みました。

この記事を読み終える頃には、店舗賃貸に関する不安が解消され、自信を持って物件探しに臨めるようになっているはずです。あなたのビジネスの成功に向けた、確かな土台作りのために、ぜひ最後までじっくりとお読みください。

目次

店舗賃貸の基本知識

店舗物件探しを始める前に、まずは「店舗物件」そのものがどのようなものなのか、そして私たちが普段慣れ親しんでいる「住居用物件」と何が違うのかを正確に理解しておく必要があります。この基本的な知識が、今後の物件選びや契約交渉をスムーズに進めるための土台となります。ここでは、店舗物件の定義から、契約や法律、設備面での違いまで、基礎から丁寧に解説していきます。

店舗物件とは

店舗物件とは、物販店、飲食店、美容室、クリニック、学習塾など、商業活動を行うことを目的として貸し出される不動産を指します。一般的に「テナント」や「事業用物件」とも呼ばれ、不特定多数の顧客が出入りすることを前提として設計・管理されています。

店舗物件には、その立地や建物の形態によって様々な種類があります。

- 路面店: 道路に直接面している1階の店舗です。通行人の目に付きやすく、集客しやすいのが最大のメリットですが、その分家賃は高くなる傾向があります。

- 空中階・地下店舗: ビルの2階以上や地下にある店舗です。路面店に比べて視認性は劣りますが、家賃が比較的安価であるため、隠れ家的なバーや目的買いの多い専門性の高い業種、エステサロンなどに向いています。

- 商業施設内店舗: ショッピングモールや百貨店、駅ビルなどの中にある店舗です。施設自体の集客力が見込める一方で、営業時間や内装デザインに施設のルールが適用される、売上に応じた歩合家賃が発生する場合があるなどの制約もあります。

- ロードサイド店舗: 幹線道路沿いにある店舗で、主に自動車での来店を想定しています。広い駐車場が確保されていることが多く、ファミリーレストランやカー用品店、大型の物販店などが出店するケースが典型的です。

これらの種類の中から、自身の事業コンセプトやターゲット顧客に最も適した形態の物件を選ぶことが、成功への第一歩となります。

住居用物件との主な違い

店舗物件と住居用物件は、同じ「不動産を借りる」という行為でありながら、その目的が異なるため、契約内容や適用される法律、求められる設備などに大きな違いがあります。この違いを理解しないまま住居用の感覚で話を進めてしまうと、思わぬトラブルに繋がる可能性もあるため、注意が必要です。

| 比較項目 | 店舗物件(事業用) | 住居用物件 |

|---|---|---|

| 契約の種類 | 事業用定期借家契約が多い | 普通借家契約が一般的 |

| 適用される法律 | 借地借家法が主。消費者契約法は適用外。 | 借地借家法、消費者契約法が適用される。 |

| 設備・構造 | 防火・排煙設備、電気・ガス・水道の容量などが重要視される。 | 居住の快適性(日当たり、断熱性など)が重視される。 |

| 初期費用 | 保証金が高額(家賃の6~12ヶ月分が目安)。 | 敷金(家賃の1~2ヶ月分が目安)。 |

| 原状回復義務 | 借りた時の状態(スケルトン)に戻すのが原則。範囲が広い。 | 経年劣化・通常損耗は貸主負担。範囲が限定的。 |

契約の種類

住居用の賃貸では「普通借家契約」が一般的です。これは、借主(借りる側)の権利が手厚く保護されており、正当な理由がない限り、貸主(貸す側)から契約の更新を拒絶されたり、一方的に解約されたりすることがない契約形態です。

一方、店舗物件の契約では「事業用定期借家契約」が主流となっています。これは、契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了する形態です。もちろん、貸主と借主の双方が合意すれば「再契約」は可能ですが、自動的に更新されるわけではありません。貸主側からすると、将来的な再開発計画や、より条件の良いテナントに入れ替えたいといった場合に、柔軟な対応が可能になるというメリットがあります。

借主としては、契約期間満了と同時に退去しなければならないリスクを常に念頭に置く必要があります。多額の初期投資をして開業したにもかかわらず、数年で移転を余儀なくされる可能性もあるのです。そのため、契約時には契約期間の長さや、再契約の可否、再契約時の条件などについて、事前にしっかりと確認し、交渉することが極めて重要になります。

適用される法律

不動産の賃貸借契約は、主に「借地借家法」という法律によって規律されています。しかし、住居用と事業用では、もう一つ重要な法律の適用の有無が異なります。それが「消費者契約法」です。

住居用の契約では、借主は「消費者」として扱われるため、消費者契約法が適用されます。この法律は、事業者と消費者との間の情報力や交渉力の格差を是正し、消費者を保護することを目的としています。そのため、消費者に一方的に不利益な契約条項は無効とされる場合があります。

しかし、店舗物件を借りる場合、借主は「事業者」と見なされるため、原則として消費者契約法の適用対象外となります。これは、事業者同士の契約は対等な立場で行われるべき、という考え方に基づいています。その結果、契約書に記載されている内容は、たとえ借主にとって不利な特約であったとしても、原則としてすべて有効と解釈されます。例えば、原状回復の範囲が通常よりも広く設定されていたり、解約に関する厳しい違約金が定められていたりしても、それに合意して契約した以上、従わなければなりません。だからこそ、契約書の内容は一言一句、細心の注意を払って確認する必要があるのです。

設備や構造

住居用物件では、日当たりや風通し、断熱性、収納の多さといった「居住の快適性」が重視されます。一方、店舗物件では「事業を安全かつ円滑に運営できるか」という観点から、全く異なる設備や構造が求められます。

- 電気容量: 飲食店で大型の厨房機器を使用したり、美容室で多数のドライヤーを同時に使ったりする場合、家庭用の電気容量では全く足りません。契約前に必要なアンペア数を確認し、物件の容量が十分か、不足している場合に増設工事が可能か、その費用は誰が負担するのかを必ず確認する必要があります。

- ガス: 都市ガスかプロパンガスかによってランニングコストが大きく変わります。また、厨房で高火力を必要とする場合は、ガスの配管の太さ(ガスメーターの号数)も重要です。

- 給排水・防水: 飲食店や美容室など、水を大量に使う業種では、給排水管の口径や位置、排水設備の能力が非常に重要です。特に2階以上の物件では、階下への漏水を防ぐための防水工事が適切に行われているかどうかの確認が不可欠です。

- 排気・換気設備: 強い匂いや煙が発生する飲食店(焼肉、中華料理など)では、高性能な排気ダクトや換気扇の設置が必須です。ダクトをどこから屋外に出すのか(屋上まで立ち上げるのか、壁から直接出すのか)、近隣への影響はないかなどを事前に調査する必要があります。

- 消防設備: 不特定多数の人が出入りする店舗には、消防法に基づき、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー、避難誘導灯などの設置が義務付けられています。これらの設備の有無や、自身の事業内容によって新たに追加設置が必要かどうかを確認しなければなりません。

これらの設備は、後から変更・追加しようとすると高額な工事費用がかかるケースが多いため、内見の段階で専門家(内装工事業者など)に同行してもらい、チェックすることをおすすめします。

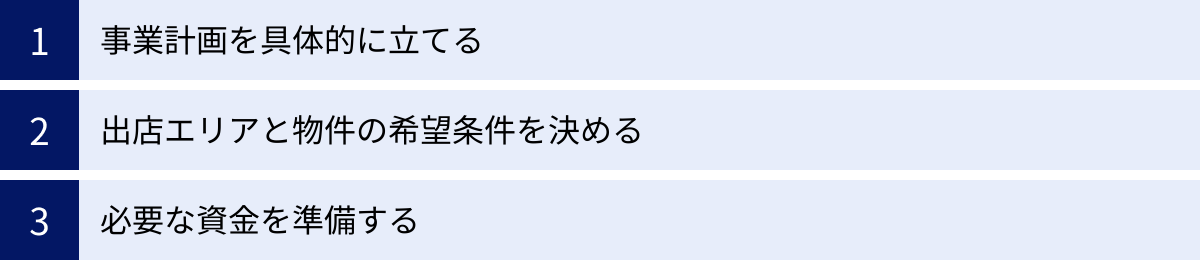

店舗探しを始める前の準備

理想の店舗物件を見つけるためには、やみくもに探し始めるのではなく、事前の周到な準備が欠かせません。この準備段階を丁寧に行うことで、物件探しの軸が定まり、無駄な時間や労力を削減できるだけでなく、契約後の「こんなはずではなかった」という後悔を防ぐことにも繋がります。ここでは、物件探しをスタートする前に必ず固めておくべき3つの重要なポイントについて解説します。

事業計画を具体的に立てる

店舗物件探しは、事業計画を具体的に立てることから始まります。なぜなら、どのような事業を行うのか、誰をターゲットにするのか、どのくらいの売上と利益を見込むのかによって、必要とされる物件の立地、広さ、そして支払える家賃の上限が自ずと決まってくるからです。

事業計画書と聞くと難しく感じるかもしれませんが、最低限、以下の項目は明確にしておきましょう。

- 事業コンセプト: どんな商品やサービスを、誰に、どのように提供するのか。店の雰囲気やブランドイメージはどのようなものか。これを明確にすることで、物件に求める内装やデザインの方向性が定まります。(例:「オーガニック食材にこだわった、30代女性向けの隠れ家的カフェ」「仕事帰りのビジネスマンが気軽に立ち寄れる、立ち飲みスタイルの日本酒バル」など)

- ターゲット顧客: メインターゲットとなる顧客層の年齢、性別、職業、ライフスタイルなどを具体的に描きます。ターゲット層が多く集まるエリアはどこか、どのような生活動線を持っているかを考えることが、出店エリア選定の重要なヒントになります。

- 売上計画: 客単価、想定客数、回転率などから、1日、1ヶ月、1年間の売上目標を立てます。この時、平日と休日、ランチとディナーなど、状況別にシミュレーションすると、より現実的な計画になります。楽観的な予測だけでなく、悲観的なシナリオも想定しておくことが重要です。

- 損益分岐点: 売上と費用がちょうど等しくなり、利益がゼロになる売上高(損益分岐点売上高)を計算します。これを把握することで、最低限達成すべき売上目標が明確になります。そして、その売上を達成するために、家賃にいくらまで支払えるのかという「家賃の上限」を算出することが、物件探しの最も重要な基準となります。一般的に、飲食店の家賃は売上の10%以内が健全な経営の目安とされています。

- 資金計画: 開業に必要な初期費用(後述)と、開業後しばらく売上が安定しなくても事業を継続するための運転資金(最低でも3〜6ヶ月分)がいくら必要かを見積もります。

これらの要素をまとめた事業計画書は、単に物件探しの指針となるだけでなく、後述する金融機関からの融資を受ける際や、物件の入居審査を受ける際に、あなたの事業の信頼性や将来性をアピールするための極めて重要な書類となります。

出店エリアと物件の希望条件を決める

事業計画が固まったら、次はその計画を実現するための具体的な「場所」と「箱」の条件を決めていきます。ここでも、事業計画が羅針盤の役割を果たします。

1. 出店エリアの選定

ターゲット顧客がどこにいるのか、という視点からエリアを絞り込んでいきます。

- マクロな視点(市区町村レベル): ターゲット層が多く居住・勤務しているエリアはどこか。統計データやマーケティング情報を参考に、候補となる市区町村をいくつかリストアップします。

- ミクロな視点(駅・沿線レベル): 絞り込んだ市区町村の中で、どの駅周辺が最適かを考えます。駅の乗降客数、駅周辺の雰囲気(オフィス街、住宅街、学生街など)、競合店の状況などを調査します。実際にその街を歩いて、昼と夜、平日と休日で人の流れや街の雰囲気がどう変わるかを確認することも非常に重要です。

- 立地の種類: 駅からの距離(徒歩5分以内など)、大通り沿いか路地裏か、商店街の中かなど、事業コンセプトに合った立地を検討します。視認性が重要な業種もあれば、あえて分かりにくい場所を選ぶことで特別感を演出する戦略もあります。

2. 物件の希望条件のリストアップ

出店エリアの候補が決まったら、物件そのものに求める条件を具体的にリストアップし、優先順位をつけます。すべての条件を満たす完璧な物件は、まず見つかりません。「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にしておくことが、効率的な物件探しと最終的な意思決定の鍵となります。

- 広さ(面積): 何坪(何㎡)必要か。客席数、厨房やバックヤードのスペース、トイレなどを考慮して算出します。レイアウト図を簡単に描いてみると、必要な広さがイメージしやすくなります。

- 階数: 視認性や集客力を重視するなら1階(路面店)が理想ですが、家賃は高くなります。2階以上や地下でも問題ないか、エレベーターの有無は必要かなどを検討します。

- 家賃・管理費: 事業計画で算出した「支払える家賃の上限」を厳守します。これをオーバーする物件は、どんなに魅力的でも候補から外す勇気が必要です。

- 物件の状態: 内装や設備が何もない「スケルトン」か、前のテナントの設備が残っている「居抜き」か。初期投資額や開業までの期間に大きく影響します。(詳細は後述)

- 設備: 電気・ガス・水道の容量、空調、排気設備、トイレの有無や位置など、業種に応じて必須となる設備条件を洗い出します。

- その他: 間口の広さ、天井の高さ、看板の設置可否、建物の耐震性、周辺の騒音や匂いの状況など、細かい点もチェックリストに入れておきましょう。

必要な資金を準備する

店舗を開業するためには、まとまった資金が必要です。資金が不足すると、理想の物件を諦めざるを得なくなったり、開業後の運転が立ち行かなくなったりする可能性があります。必要な資金は、大きく「物件取得費」「内装・設備投資費」「運転資金」の3つに分けられます。

1. 物件取得費(初期費用)

賃貸契約時に支払う費用の総称です。物件の規模やエリアによって大きく異なりますが、一般的に家賃の10ヶ月分以上が必要とされています。

主な内訳は以下の通りです。(各項目の詳細は後述します)

- 保証金(または敷金): 家賃の6〜12ヶ月分が相場。

- 礼金: 家賃の1〜2ヶ月分が相場。

- 仲介手数料: 家賃の1ヶ月分+消費税が上限。

- 前家賃: 契約月の家賃(日割り+翌月分)。

- 火災保険料: 2〜3万円程度。

- 造作譲渡料: 居抜き物件の場合のみ発生。

2. 内装・設備投資費

物件を借りた後、自分の店の仕様にするための費用です。

- 内装工事費: デザイン設計費、壁・床・天井の工事、電気・ガス・水道工事など。スケルトン物件の場合は高額になり、坪単価30〜100万円以上かかることも珍しくありません。居抜き物件の場合は、既存のものを活かすことで大幅にコストを抑えられます。

- 厨房機器・什器費: 冷蔵庫、コンロ、シンクなどの厨房機器、テーブル、椅子、レジ、棚などの費用。

- 外装・看板工事費: ファサードのデザインや看板の製作・設置費用。

3. 運転資金

開業直後は、売上がすぐに安定するとは限りません。赤字が続いても事業を継続できるように、当面の運転資金を準備しておくことが極めて重要です。

- 数ヶ月分の家賃・共益費

- 人件費

- 水道光熱費

- 原材料の仕入れ費

- 広告宣伝費

- その他雑費

一般的に、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金があると安心とされています。

これらの資金をどうやって準備するか(自己資金、親族からの借入、日本政策金融公庫や制度融資などの公的融資)、その計画も事業計画に盛り込んでおきましょう。金融機関に融資を申し込む場合は、事業計画の具体性と実現可能性が厳しく審査されます。

店舗物件の主な探し方4選

事前の準備が整ったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。店舗物件を探す方法は一つではありません。複数の方法を組み合わせることで、より多くの情報に触れ、理想の物件に出会う確率を高めることができます。ここでは、代表的な4つの探し方と、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

① 不動産ポータルサイトで探す

現在、最も手軽で一般的な探し方が、インターネットの不動産ポータルサイトを活用する方法です。スマートフォンやパソコンさえあれば、いつでもどこでも、膨大な数の物件情報にアクセスできます。エリアや家賃、広さ、業種などの条件で絞り込み検索ができるため、希望条件に合った物件を効率的に探せるのが最大のメリットです。

SUUMO(スーモ)

「SUUMO」は、株式会社リクルートが運営する日本最大級の不動産情報サイトです。住居用のイメージが強いですが、貸店舗や貸事務所といった事業用物件の専門ページも充実しています。

- 特徴: 圧倒的な掲載物件数が魅力です。全国の幅広いエリアと多様な業種に対応した物件が網羅されており、まずは市場にどのような物件が出ているのか、相場観を掴むために利用するのに最適です。

- 探し方のポイント: 「貸店舗」のカテゴリーから、希望のエリアや沿線、駅を選択して検索します。さらに「業種」で絞り込むことができ、「飲食店」「美容・健康・介護」「小売・物販」などから自分の事業に合ったものを選択すると、より効率的に探せます。「こだわり条件」では、「1階路面店」「居抜き」「駐車場あり」といった詳細な条件設定も可能です。

(参照:SUUMO公式サイト)

at home(アットホーム)

「at home」は、アットホーム株式会社が運営する不動産情報サイトです。全国の不動産会社が加盟するネットワークを基盤としており、特に地域に密着した情報に強いとされています。

- 特徴: 事業用物件の専門サイト「at home PRO」と連携しており、店舗、事務所、倉庫、工場など、多岐にわたる事業用物件の情報が豊富です。特に、加盟している不動産会社が直接情報を入力しているため、情報の鮮度が高い傾向にあります。

- 探し方のポイント: 「貸店舗」のページで、地図から探したり、エリアや業種から探したりできます。「アットホーム 事業用」のページでは、より専門的な検索が可能です。「スケルトン」「居抜き」はもちろん、「飲食店の種類(ラーメン、カフェなど)」で細かく絞り込める機能もあり、具体的なイメージを持っている方には非常に便利です。

(参照:at home公式サイト)

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

株式会社LIFULLが運営する「LIFULL HOME’S」も、国内大手の不動産情報サイトです。物件情報の豊富さに加え、ユーザーにとって有益なコンテンツやデータを提供しているのが特徴です。

- 特徴: 「LIFULL HOME’S 事業用」という専門サイトがあり、店舗物件探しに特化した機能が揃っています。サイトのデザインが分かりやすく、直感的に操作できるため、初めてポータルサイトを使う方にもおすすめです。物件ごとにお問い合わせ先の不動産会社の情報が詳しく掲載されているのも安心材料の一つです。

- 探し方のポイント: 「貸店舗」の検索では、「飲食店可」「重飲食可」「軽飲食可」といった飲食関連の条件が細かく設定できるのが強みです。また、「こだわり条件」には「商店街」「ロードサイド」「オフィス街」といった立地に関する項目もあり、事業コンセプトに合わせた検索がしやすくなっています。

(参照:LIFULL HOME’S公式サイト)

店舗専門のポータルサイト(テンポダス、居抜き市場など)

大手総合ポータルサイトの他に、店舗物件、特に飲食店や居抜き物件に特化した専門サイトも存在します。

- 特徴: 専門サイトならではの情報の質と深さが最大のメリットです。例えば、居抜き物件専門サイトでは、造作譲渡料や厨房設備の詳細なリスト、レイアウト図などが掲載されていることが多く、より具体的な検討が可能です。また、サイト運営者が店舗開発のノウハウを持っている場合が多く、物件情報だけでなく、開業に関するコラムやアドバイスが充実していることもあります。

- 代表的なサイト:

- テンポダス: 飲食店、物販、サービス業など幅広い業種の店舗物件を扱う専門サイト。特に首都圏の物件情報が豊富です。

- 居抜き市場(いぬきいちば): その名の通り、居抜き物件に特化した情報サイト。全国の飲食店や美容室などの居抜き情報が検索できます。

- ABC店舗: 首都圏を中心とした飲食店専門の不動産サイト。物件仲介だけでなく、店舗の売却や開業支援も行っています。

(参照:各公式サイト)

ポータルサイト活用の注意点:

手軽で便利な反面、注意点もあります。掲載されている情報が必ずしも最新ではない場合があるため、「おとり物件(契約済みにもかかわらず掲載され続けている物件)」には注意が必要です。気になる物件を見つけたら、すぐに不動産会社に問い合わせて、まだ募集中かどうかを確認しましょう。

② 事業用物件に強い不動産会社に相談する

ポータルサイトでの情報収集と並行して、事業用物件を専門に扱っている、あるいは得意としている不動産会社に直接相談することも非常に有効な方法です。

- メリット:

- 非公開物件の情報: 不動産会社は、オーナーの意向などでインターネット上には公開していない「非公開物件(水面下の物件)」の情報を多数抱えています。条件の良い物件ほど、公開される前に優良な顧客へ紹介されてしまうことが多いため、良い不動産会社と関係を築くことは極めて重要です。

- 専門的なアドバイス: 事業用物件のプロフェッショナルから、エリアの特性、家賃相場、特定の業種に適した物件の条件、契約上の注意点など、専門的なアドバイスを受けられます。事業計画書を持参して相談すれば、より的確な提案を期待できます。

- 交渉力: 家賃や契約条件など、貸主との交渉を代行してくれます。個人で交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 探し方: 「(エリア名) 事業用不動産」「(業種名) 店舗 仲介」などのキーワードで検索し、企業のウェブサイトで実績や得意分野を確認します。複数の会社にコンタクトを取り、対応の質や提案内容を比較検討して、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。

③ 出店希望エリアの不動産会社に直接訪問する

出店したいエリアが具体的に決まっている場合は、その地域の不動産会社に直接足を運んでみるのも古典的ですが効果的な方法です。いわゆる「街の不動産屋さん」です。

- メリット:

- 地域密着の情報: その地域で長年営業している不動産会社は、大家さんとの繋がりが深く、インターネットには載らないような掘り出し物の物件情報を持っていることがあります。

- 詳細な地域情報: 周辺の住民層、人の流れ、競合店の評判、近隣トラブルの有無など、データだけでは分からない「生きた情報」を教えてもらえる可能性があります。

- 熱意が伝わる: 直接訪問することで、開業に対する本気度や熱意が伝わり、親身になって物件を探してくれるケースもあります。

- デメリット:

- 事業用物件を扱っていない、あるいは不得意な会社も多いため、事前に電話などで確認してから訪問するのが効率的です。住居用専門の会社に飛び込んでも、あまり有益な情報は得られないかもしれません。

④ 自分の足で歩いて探す

最後は、最もアナログな方法ですが、出店を希望するエリアを実際に自分の足で歩き回って探すことです。

- 方法:

- 街を散策しながら、「貸店舗」「テナント募集」といった貼り紙や看板を探します。そこに書かれている管理会社やオーナーに直接連絡を取ります。

- シャッターが閉まったままの店舗や、明らかに営業していない様子の空き店舗を見つけたら、登記情報を調べて所有者にアプローチするという、かなり上級者向けの方法もあります。

- メリット:

- まだ市場に出ていない物件を誰よりも早く見つけられる可能性があります。

- 物件そのものだけでなく、周辺環境、人の流れ、競合店の様子などを肌で感じることができ、エリア選定の精度が高まります。

- デメリット:

- 非常に時間と労力がかかり、効率は良くありません。この方法だけで探すのは現実的ではなく、他の方法と組み合わせるのが基本となります。

これらの4つの方法には、それぞれ一長一短があります。最も効果的なのは、ポータルサイトで市場の全体像を把握しつつ、有望なエリアの不動産会社や事業用専門の不動産会社に相談し、並行して自分でも現地を歩いてみる、という複合的なアプローチです。

【9ステップ】店舗探しから契約・開業までの全手順

理想の物件候補を見つけてから、実際に自分の店としてオープンさせるまでには、数多くのステップを踏む必要があります。このプロセスは複雑で、一つ一つの段階で重要な判断が求められます。ここでは、物件の情報収集から契約、そして開業に至るまでの流れを9つのステップに分け、各段階でやるべきことや注意点を具体的に解説します。

① 物件の情報を集めて問い合わせる

前章で紹介した方法で物件情報を集め、「これは」と思う物件が見つかったら、最初の具体的なアクションは「問い合わせ」です。ポータルサイトに掲載されている不動産会社や、相談している不動産会社の担当者に連絡を取ります。

この段階で確認すべきは、まず「その物件がまだ募集中か」ということです。特に人気の物件は、すぐに申し込みが入ってしまうことがあります。募集中であることが確認できたら、内見(現地見学)の日程を調整します。

問い合わせの際には、ただ「見たい」と伝えるだけでなく、自分の事業内容(業種、コンセプトなど)を簡潔に伝えましょう。なぜなら、物件によっては業種に制限がある(例:重飲食不可、深夜営業不可など)場合があるからです。事前に伝えることで、そもそも条件に合わない物件に時間を費やす無駄を防げます。また、不動産会社側も、あなたの事業内容を理解することで、より的確な情報提供やアドバイスをしやすくなります。

② 物件の内見(現地調査)を行う

内見は、物件選びのプロセスで最も重要なステップの一つです。図面や写真だけでは分からない、物件の実際の状態や周辺環境を自分の目で確かめる絶好の機会です。内見時には、以下のチェックリストを参考に、隅々まで確認しましょう。

【内見チェックリスト】

- 広さと形状:

- 図面通りの広さがあるか?(メジャー持参は必須)

- 天井の高さは十分か?(圧迫感がないか、ダクト設置スペースは確保できるか)

- 柱の位置や壁の凹凸は、想定しているレイアウトの妨げにならないか?

- 設備:

- 電気: 分電盤を確認し、契約アンペア数と単相・三相の別をチェック。容量が足りない場合、増設工事は可能か?

- ガス: 都市ガスかプロパンガスか?ガスメーターの号数(供給能力)は?

- 給排水: 給排水管の位置と口径は適切か?グリストラップ(油水分離槽)の設置スペースはあるか、または既に設置されているか?(特に飲食店)

- 空調・換気: エアコンは設置されているか?正常に作動するか?排気ダクトの設置場所やルートは確保できるか?

- 建物の状態:

- 雨漏りの跡や壁のひび割れはないか?

- 入口の広さや形状は、什器の搬入に問題ないか?

- トイレの有無、位置、状態は?(男女別か、増設は可能か)

- 周辺環境:

- 前面道路: 人通りや交通量はどうか?(時間帯や曜日を変えて再訪するのが理想)

- 視認性: 通りから店がどう見えるか?看板はどこに、どのくらいの大きさで設置できそうか?

- 近隣店舗: どのような店があるか?競合店の状況は?相乗効果が期待できる店はあるか?

- 騒音・匂い: 周囲の騒音や、近隣からの匂いの影響はないか?逆に、自店が発生させる音や匂いが問題にならないか?

可能であれば、内装工事を依頼する予定の工事業者にも内見に同行してもらうことを強くおすすめします。プロの視点から、希望のレイアウトが実現可能か、設備工事にどのくらいの費用がかかりそうか、専門的なアドバイスをもらえます。

③ 入居を申し込む

内見の結果、この物件で進めたいと決意したら、次に行うのは「入居の申し込み」です。不動産会社が用意する「入居申込書(またはテナント申込書)」に必要事項を記入して提出します。これは「この物件を借りたいです」という意思表示であり、この申込書の内容を基に、貸主(オーナー)による入居審査が行われます。

入居申込書には、一般的に以下の内容を記入します。

- 申込者情報: (個人の場合)氏名、住所、連絡先、勤務先、年収など。(法人の場合)会社名、所在地、代表者名、事業内容、資本金など。

- 連帯保証人情報: 氏名、住所、連絡先、勤務先、年収、申込者との続柄など。

- 希望条件: 希望する賃料や契約開始日など。交渉したい点があれば、この段階で記載することもあります。

この際、事業計画書や会社のパンフレットなどを添付すると、貸主に対する強力なアピール材料となり、審査を有利に進められる可能性があります。

④ 入居審査を受ける

申込書が提出されると、貸主と保証会社による入居審査が始まります。審査期間は、通常1週間から10日程度です。住居用の審査では主に「家賃を継続的に支払えるか」という個人の支払い能力が重視されますが、店舗物件の審査はより多角的です。

【主な審査ポイント】

- 事業の将来性・安定性: 提出された事業計画書を基に、そのビジネスが本当に成り立つのか、長期的に家賃を支払い続けられるのかが厳しく見られます。

- 事業内容: その物件や地域にふさわしい業種か。例えば、閑静な住宅街にある物件で、深夜まで営業する騒がしい居酒屋の申し込みは敬遠される可能性があります。

- 財務状況: (法人の場合)決算書の内容。(個人の場合)自己資金の額や収入。

- 連帯保証人の支払い能力: 万が一の場合に、代わりに家賃を支払えるだけの十分な資力があるかが確認されます。

- 人柄・信頼性: 不動産会社の担当者を通じて伝えられる、申込者の人柄や対応も、意外と重要な判断材料になります。

この審査を無事に通過すれば、いよいよ契約へと進むことができます。

⑤ 重要事項説明を受ける

入居審査に通過すると、賃貸借契約を結ぶ前に、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、契約に関する非常に重要な内容を、専門家が書面(重要事項説明書)に基づいて口頭で説明する、法律で義務付けられた手続きです。

説明される内容は、物件の基本的な情報から、登記上の権利関係、法令上の制限、契約条件、解約に関する事項まで多岐にわたります。専門用語が多くて難しいと感じるかもしれませんが、ここで説明される内容はすべて契約の根幹をなすものです。分からない点や疑問に思った点は、その場で遠慮なく質問し、完全に理解するまで先に進んではいけません。後から「知らなかった」は通用しないのです。

⑥ 賃貸借契約を結ぶ

重要事項説明の内容に納得できたら、最終ステップである「賃貸借契約」の締結です。「建物賃貸借契約書」に署名・捺印をします。この契約書は、貸主と借主の間の権利と義務を定めた、法的な効力を持つ文書です。

契約書で特に注意して確認すべき項目は以下の通りです。

- 契約形態: 「普通借家契約」か「定期借家契約」か。

- 契約期間と更新: 契約期間は何年か。更新は可能か、更新料は発生するか。

- 賃料・共益費: 金額、支払日、支払方法。

- 禁止事項・制限事項: 営業時間の制限、内外装の変更に関するルール、看板設置のルールなど。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのか。スケルトン返し(建物の構造体以外すべて撤去して返す)が原則か、特約はあるか。これは将来の退去費用に直結する最重要項目の一つです。

- 解約予告期間と違約金: 中途解約する場合、何か月前に予告が必要か。契約期間内に解約した場合の違約金(ペナルティ)は発生するか。

契約書に署名・捺印すると同時に、敷金・保証金や礼金、仲介手数料といった初期費用を支払うのが一般的です。

⑦ 内装工事や設備の搬入を行う

契約が完了し、物件の鍵の引き渡し日が決まったら、いよいよ店舗の内装工事に取り掛かります。通常、家賃が発生する契約開始日(賃料発生日)と、実際に鍵を受け取る日(引渡日)は同じですが、交渉によって、契約開始前に工事期間を設けてもらえる「フリーレント」が付く場合もあります。

内装工事業者と最終的な打ち合わせを行い、工事スケジュールを確定させます。工事期間は、物件の状態や工事の規模によって大きく異なりますが、スケルトン物件であれば2〜3ヶ月、居抜き物件でも1ヶ月程度は見ておくと良いでしょう。工事と並行して、厨房機器や什器、レジなどの搬入も進めます。

⑧ 開業の準備を進める

内装工事と同時進行で、オープンに向けた様々な準備を進める必要があります。

- 許認可の申請: 飲食店なら保健所への「飲食店営業許可」、深夜にお酒を提供するなら警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届」など、業種に応じた許認可の申請を行います。これらの手続きは時間がかかる場合があるため、早めに着手しましょう。

- 人材の確保: スタッフの募集、面接、採用、研修を行います。

- 各種契約: 電話、インターネット回線、BGM、クレジットカード決済、POSレジシステムなどの契約。

- 仕入れ先の選定・契約: 食材や商品の仕入れ先を確保します。

- 集客・販促活動: ウェブサイトやSNSアカウントの開設、プレオープンの案内、チラシの作成など、オープン前から集客活動を始めます。

⑨ 物件の引き渡しを受けてオープンする

内装工事が完了し、保健所などの立ち入り検査にも合格したら、いよいよ物件の引き渡しを受けます。貸主や不動産会社の立ち会いのもと、物件の状態を最終確認し、鍵を受け取ります。

ここからオープン日までの間に、商品の陳列、最終的なオペレーションの確認、スタッフとのシミュレーションなどを行い、万全の態勢を整えます。そして、ついに念願のグランドオープンを迎えることになります。

店舗賃貸契約に必要な初期費用の内訳

店舗物件の契約には、住居用物件とは比較にならないほどの高額な初期費用がかかります。資金計画を誤ると、開業前に資金がショートしてしまう危険性もあるため、どのような費用が、どのくらいかかるのかを正確に把握しておくことが不可欠です。ここでは、店舗賃貸契約時に必要となる主な初期費用の内訳と、その相場について詳しく解説します。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 家賃滞納や原状回復費用に充当される担保金。 | 家賃の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主(オーナー)へのお礼として支払う費用。 | 家賃の1~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬。 | 家賃の1ヶ月分 + 消費税(上限) |

| 前家賃 | 契約した月の家賃と翌月分の家賃。 | 家賃の1~2ヶ月分 |

| 共益費・管理費 | 共用部分の維持管理費用。 | 物件により異なる |

| 火災保険料 | 火災などに備えるための保険料。 | 2~5万円(2年契約など) |

| 造作譲渡料 | (居抜き物件の場合)内装や設備を譲り受ける対価。 | 数十万~数百万円 |

家賃20万円の物件を例にすると、初期費用は250万円~400万円以上になることも珍しくありません。これに加えて内装工事費や運転資金が必要になることを念頭に置いておきましょう。

敷金・保証金

敷金・保証金は、初期費用の中で最も大きな割合を占める費用です。これは、借主が家賃を滞納した場合や、退去時の原状回復工事の費用に充てるために、契約時に貸主へ預けておく担保金のようなものです。関西地方では「保証金」、関東地方では「敷金」と呼ばれることが多いですが、法的な性質はほぼ同じです。

- 相場: 住居用物件の敷金が家賃の1〜2ヶ月分であるのに対し、店舗物件では家賃の6ヶ月分から、繁華街の一等地などでは10〜12ヶ月分に設定されることもあります。これは、事業の売上は不安定で家賃滞納のリスクが高いことや、退去時の原状回復工事が高額になりがちなことから、貸主がリスクヘッジのために高額な担保を求めるためです。

- 償却: 保証金には「償却」という特約が付いている場合があります。これは「解約時に、預けた保証金の中から〇ヶ月分(または〇%)を無条件で差し引きます」という取り決めです。例えば、保証金10ヶ月分・償却2ヶ月分という契約の場合、退去時に家賃滞納や未払いの原状回復費がなくても、保証金のうち2ヶ月分は返還されません。契約時に必ず確認すべき重要なポイントです。

礼金

礼金は、物件を貸してくれる貸主(オーナー)に対して、お礼の意味合いで支払うお金です。敷金や保証金とは異なり、解約・退去時に返還されることは一切ありません。

- 相場: 家賃の1〜2ヶ月分が一般的です。物件によっては礼金が不要な「ゼロゼロ物件」もありますが、その分他の条件(家賃が高い、償却があるなど)でバランスを取っている場合も多いので、総合的に判断することが大切です。礼金は慣習的な費用であり、近年では減少傾向にありますが、まだまだ多くの物件で設定されています。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介から内見のセッティング、契約条件の交渉、契約書の作成など、賃貸借契約を成立させてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 相場: 宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「家賃の1ヶ月分+消費税」と定められています。貸主と借主の双方から受け取る場合でも、合計でこの金額を超えることはできません。通常は、借主が全額を負担するケースが一般的です。この費用は契約が成立して初めて発生するため、物件探しや内見の段階で請求されることはありません。

前家賃

前家賃は、契約時に支払う初月分の家賃のことです。通常、賃貸契約では家賃は前払いとなるため、契約開始日(賃料発生日)からその月末までの日割り家賃と、その翌月分の家賃をまとめて支払うのが一般的です。

- 例: 4月10日に契約を開始(賃料発生)する場合、4月分の日割り家賃(21日分)と、5月分の家賃(1ヶ月分)を契約時に支払います。

共益費・管理費

共益費や管理費は、家賃とは別に支払う費用で、廊下やエレベーター、トイレといった共用部分の清掃費、電気代、水道代、設備の維持管理費などに充てられます。

- 注意点: 金額は物件の規模や設備によって様々です。家賃が安くても管理費が高いケースもあるため、物件を比較検討する際は、家賃と管理費を合計した「総家賃」で考えることが重要です。また、何が管理費に含まれているのか、その範囲を契約前に確認しておくことも大切です。

火災保険料

賃貸物件を借りる際は、火災保険(店舗総合保険)への加入が義務付けられているのが通常です。これは、万が一火災や水漏れなどの事故を起こしてしまった場合に、建物や他のテナントへの損害賠償、自身の店舗内の什器や商品の損害を補償するための保険です。

- 相場: 補償内容や建物の構造によって異なりますが、2年間で2万円〜5万円程度が目安です。不動産会社が指定する保険に加入するのが一般的ですが、自分で保険会社を選べる場合もあります。

造作譲渡料(居抜き物件の場合)

造作譲渡料は、「居抜き物件」にのみ発生する特有の費用です。居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装(壁、床、天井)、厨房設備、空調設備などが残されたままの状態で貸し出される物件のことです。

この残された内装や設備(これらを「造作」と呼びます)を、次の借主が前の借主(またはオーナー)から買い取るための対価が「造作譲渡料」です。

- 相場: 金額は、残されている設備のグレードや状態、物件の立地などによって大きく変動し、数十万円から、場合によっては数百万円以上になることもあります。

- メリット・デメリット: 造作譲渡料は高額になることもありますが、一から内装工事を行ったり設備を揃えたりする費用(スケルトンからの工事)と比較すれば、初期投資を大幅に抑えられるという大きなメリットがあります。一方で、設備の老朽化や、自分の店のコンセプトに合わないレイアウトであるといったデメリットも考慮する必要があります。造作譲渡料は交渉の余地がある場合も多いので、設備の価値を冷静に見極め、不動産会社を通じて価格交渉を試みることも重要です。

契約時に必要となる主な書類

店舗賃貸の契約手続きには、様々な書類の提出が求められます。これらの書類は、申込者の身元や支払い能力、事業の信頼性を証明するために不可欠なものです。契約をスムーズに進めるためにも、どのような書類が必要になるのかを事前に把握し、早めに準備を始めましょう。必要書類は、個人で契約する場合と法人で契約する場合で異なります。

個人で契約する場合

個人事業主として店舗を借りる際には、事業主個人の信用情報が審査の対象となります。そのため、個人の身元を証明する書類と、事業の計画性・安定性を示す書類の両方が求められます。

| 書類の種類 | 取得場所 | 備考 |

|---|---|---|

| 入居申込書 | 不動産会社 | 不動産会社指定の書式に記入。 |

| 身分証明書のコピー | – | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。 |

| 住民票 | 市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの。マイナンバーが記載されていないものを用意するのが一般的。 |

| 印鑑証明書 | 市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの。契約書に実印を捺印する場合に必要。 |

| 収入を証明する書類 | 税務署、勤務先など | 確定申告書の控え、源泉徴収票、課税証明書など。直近2〜3年分を求められることが多い。 |

| 事業計画書 | 自身で作成 | 事業内容、売上計画、資金計画などをまとめたもの。審査における最重要書類の一つ。 |

| 預金通帳のコピー | – | 自己資金が十分にあることを証明するため。表紙と直近の残高が分かるページ。 |

| 連帯保証人の関連書類 | 連帯保証人本人 | 連帯保証人の身分証明書、住民票、印鑑証明書、収入証明書など。 |

特に重要なのが「事業計画書」です。貸主は、あなたの事業が成功し、長期にわたって安定的に家賃を支払ってくれるかどうかを最も気にしています。具体的で説得力のある事業計画書を提出することで、貸主の信頼を得ることができ、審査を有利に進めることができます。

また、連帯保証人は非常に重要な役割を担います。一般的に、親族に依頼するケースが多いですが、安定した収入があることが絶対条件です。万が一、適切な連帯保証人が見つからない場合は、保証会社(家賃保証会社)の利用が必須となります。保証会社の利用には、別途保証料(初回に家賃の50%〜100%、以降は年間の更新料など)が必要になります。

法人で契約する場合

法人が契約者となる場合は、その法人の実在性、事業内容、財務状況が審査の中心となります。個人の場合とは異なる、法人ならではの公的な証明書類が必要です。

| 書類の種類 | 取得場所 | 備考 |

|---|---|---|

| 入居申込書 | 不動産会社 | 不動産会社指定の書式に記入。 |

| 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法務局 | 発行から3ヶ月以内のもの。会社の基本情報を証明する公的書類。 |

| 会社の印鑑証明書 | 法務局 | 発行から3ヶ月以内のもの。契約書に会社の実印(代表者印)を捺印する際に必要。 |

| 会社の定款のコピー | 自社で保管 | 会社の目的や組織などの基本規則を定めたもの。 |

| 決算報告書 | 自社で保管(税理士) | 直近2〜3期分の貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)など。財務の健全性を証明する。 |

| 会社案内・パンフレット | 自社で作成 | 事業内容を分かりやすく説明するための補足資料。ウェブサイトのURLなども有効。 |

| 事業計画書 | 自身で作成 | 新規事業として出店する場合に特に重要。 |

| 代表者の連帯保証関連書類 | 代表者本人 | 多くの場合、法人が契約者であっても、代表者個人が連帯保証人になることを求められる。その際は、個人の場合と同様の書類(身分証明書、住民票、印鑑証明書など)が必要。 |

設立して間もない新設法人の場合、決算書が存在しないため、審査のハードルは高くなる傾向があります。その場合、事業計画の具体性や代表者の経歴、自己資金の潤沢さなどがより一層重要視されます。

これらの書類は、物件や不動産会社、貸主の方針によって求められるものが多少異なる場合があります。申し込みを決めた段階で、不動産会社の担当者に必要書類のリストを正確に確認し、漏れのないように準備を進めましょう。公的な証明書は発行に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで動くことが肝心です。

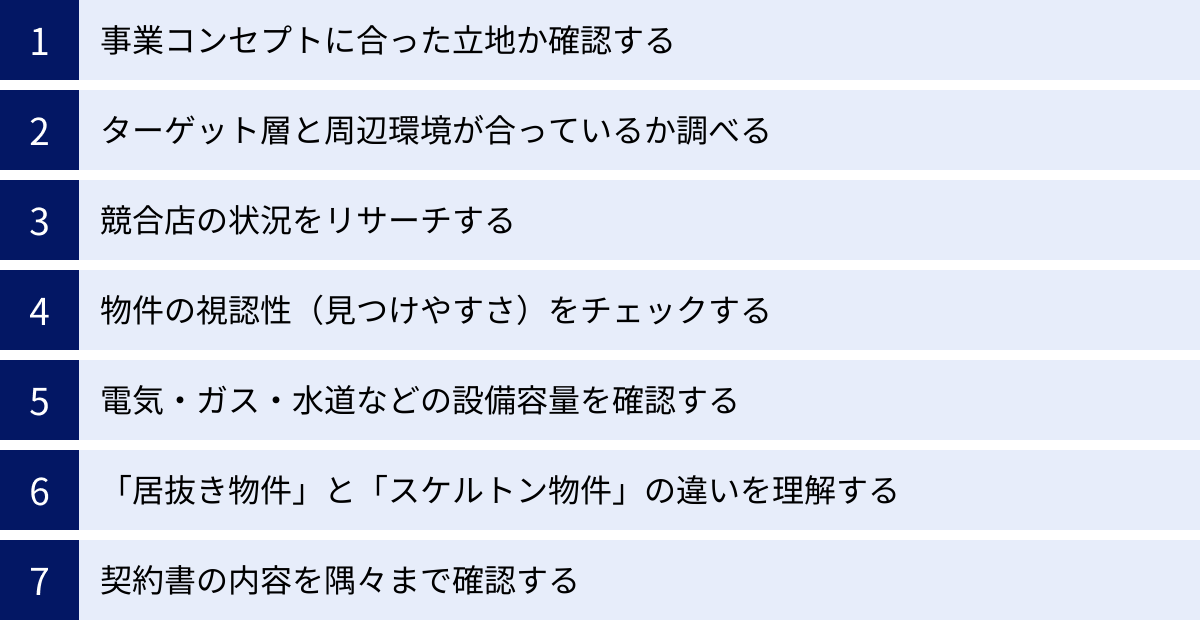

失敗しない店舗物件選びの7つのポイント

店舗物件は、一度契約すると簡単には移転できません。立地や物件の選択ミスは、事業の収益に直接的なダメージを与え、最悪の場合、廃業に追い込まれる原因にもなりかねません。ここでは、これまでの内容を踏まえつつ、後悔しないための最終チェックとして、特に重要な7つのポイントを掘り下げて解説します。

① 事業コンセプトに合った立地か確認する

「誰に、何を、どのように提供したいのか」という事業コンセプトと、物件の立地が一致しているかは、成功の絶対条件です。

例えば、「高級食材を使った創作フレンチを、記念日などで利用するカップルに提供したい」というコンセプトであれば、若者で賑わう雑多な繁華街のど真ん中よりも、少し落ち着いたエリアの、隠れ家的な雰囲気を持つ路地裏の物件の方が適しているかもしれません。逆に、「学生向けの安くてボリュームのある定食屋」であれば、大学のキャンパス近くや学生街の、人通りの多い場所が理想的です。

自店のブランドイメージと、街が持つイメージが合っているか。提供する商品の価格帯と、そのエリアの客層の所得水準がマッチしているか。常に事業コンセプトに立ち返り、その立地が本当に最適なのかを冷静に判断しましょう。

② ターゲット層と周辺環境が合っているか調べる

事業コンセプトで定めたターゲット顧客が、その場所に実際に存在するかを徹底的に調査する必要があります。

- 通行人調査: 平日と休日、朝・昼・夜と時間帯を変えて、物件の前をどのような人々が通るのかを観察します。年齢層、性別、服装、歩くスピードなどから、ターゲット層がどのくらいいるかを見極めます。

- 昼間人口と夜間人口: オフィス街であれば平日の昼間人口は多いですが、夜間や休日は閑散とします。住宅街はその逆です。自店の営業時間と、そのエリアの人口動態が合っているかを確認しましょう。国勢調査などの公的データも参考になります。

- 周辺施設: ターゲット層が集まるような施設(オフィスビル、大学、大型商業施設、公園、駅など)が近くにあるか。逆に、自店のイメージと合わない施設(風俗店、ギャンブル施設など)が近くにないかも確認が必要です。

③ 競合店の状況をリサーチする

出店希望エリアに、どのような競合店が存在するかをリサーチすることは、自店の戦略を立てる上で欠かせません。

- 競合店のリストアップ: 同じ業種や、似たようなターゲット層を持つ店舗をリストアップします。

- 競合店の分析: 実際に客としてその店を訪れ、価格設定、商品の質、接客サービス、店の雰囲気、客層などを分析します。何が強みで、何が弱みなのかを探ります。

- 差別化戦略: 競合店の分析結果を基に、「自店なら、どのような価値を提供して差別化できるか」を考えます。価格で勝負するのか、品質で勝負するのか、特定のメニューに特化するのか、独自のサービスを提供するのか。競合がいるからダメなのではなく、競合がいるからこそ、自店の個性を際立たせるチャンスがあると捉えることが重要です。同業種が集まることで、エリア全体の魅力が高まり、集客の相乗効果が生まれることもあります。

④ 物件の視認性(見つけやすさ)をチェックする

お客様があなたの店を見つけ、入ってみたいと思えるかどうかは、物件の「視認性」にかかっています。

- 間口の広さ: 店舗の入口部分の幅(間口)は、広ければ広いほど開放感があり、中の様子が分かりやすいため、お客様が入りやすくなります。

- ガラス面の大きさ: ガラス面が大きいと、店内の明るい雰囲気や賑わいを外に伝えることができ、強力なアピールになります。

- 看板の設置: どこに、どのような看板を設置できるかは、集客を左右する重要な要素です。建物のルールで設置場所やサイズ、デザインに制限がないか、契約前に必ず確認しましょう。

- 物件までの動線: 最寄り駅から物件までの道のりは分かりやすいか。途中に人の流れを妨げるようなものはないか。実際に歩いて確認します。角地にある物件は、二方向から視認できるため非常に有利です。

⑤ 電気・ガス・水道などの設備容量を確認する

これは特に飲食店や美容室など、多くのエネルギーや水を消費する業種にとって死活問題です。

- 電気容量: 必要な厨房機器や美容機器をすべて同時に使った場合、どのくらいの電力(kW)が必要になるかを事前に計算しておきます。物件の分電盤を確認し、契約アンペア数が足りているか、不足する場合に増設工事(幹線引込工事)が可能か、その費用負担はどうなるのかを必ず確認します。工事費用が数百万に及ぶケースもあります。

- ガス容量: 中華料理やステーキハウスなど高火力を必要とする場合、ガスメーターの号数(供給能力)が十分かを確認します。プロパンガスの場合、ボンベの設置スペースも必要です。

- 給排水設備: 給水管の口径は、同時に複数の蛇口を使っても水圧が落ちないか。排水管の口径は、営業中に詰まるリスクがないか。特に、油を多く使う飲食店では、グリストラップの設置が義務付けられていることがほとんどです。設置スペースの有無や、メンテナンスのしやすさも確認しましょう。

これらのインフラ設備は、後からの変更が非常に困難で高コストなため、内見の段階で専門家(内装工事業者)にチェックしてもらうのが最も確実です。

⑥ 「居抜き物件」と「スケルトン物件」の違いを理解する

どちらのタイプの物件を選ぶかで、初期投資額と開業までのスケジュールが大きく変わります。

- 居抜き物件:

- メリット: 前のテナントの内装や設備を流用できるため、初期費用を大幅に抑えられ、短期間で開業できるのが最大の魅力です。

- デメリット: レイアウトの自由度が低い。設備の老朽化による故障リスクがある(引き渡し後の修理は自己負担が原則)。前の店のイメージが残ってしまう可能性がある。造作譲渡料が必要になる。

- スケルトン物件:

- メリット: 何もないコンクリート打ちっ放しの状態から始めるため、コンセプト通りに、ゼロから自由に店舗をデザインできる。設備もすべて新品を導入できる。

- デメリット: 内装工事費や設備購入費が高額になり、開業までの期間も長くなる。

自分の事業計画、資金計画、そしてコンセプトに照らし合わせて、どちらがより適しているかを慎重に判断する必要があります。

⑦ 契約書の内容を隅々まで確認する

最後の砦は、賃貸借契約書です。一度サインをしてしまうと、そこに書かれている内容にすべて同意したことになります。

- 原状回復義務の範囲: これが最もトラブルになりやすい項目です。「スケルトン返し」が原則なのか、入居時の状態に戻せば良いのか、特約はあるのかを明確に理解します。どこまでが通常損耗で、どこからが借主負担の修繕になるのか、具体的な範囲を確認しましょう。

- 特約事項: 契約書の後ろの方に小さな文字で書かれていることが多い「特約」には、特に注意が必要です。営業時間の制限、看板設置のルール、禁止業種、解約時の違約金など、貸主独自のルールが定められています。

- 不明点は必ず質問する: 少しでも疑問に思う文言や、理解できない条項があれば、絶対に放置してはいけません。不動産会社の担当者に説明を求め、必要であれば弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

契約書を安易に読み飛ばすことは、将来の大きなリスクを自ら抱え込む行為です。時間をかけてでも、すべての内容を完全に理解し、納得した上で契約に臨んでください。

まとめ

店舗の賃貸借契約は、単に「場所を借りる」という行為ではありません。それは、あなたの事業の未来を築くための土台を固める、極めて戦略的な投資です。この記事では、店舗賃貸の初心者の方が安心してその第一歩を踏み出せるよう、基本知識から準備、探し方、契約、そして失敗しないためのポイントまで、一連の流れを網羅的に解説してきました。

最後に、成功する店舗探しのために、特に心に留めておいていただきたいことをまとめます。

- 準備がすべてを左右する: 最も重要なのは、物件を探し始める前の「準備」です。具体的で実現可能な事業計画と、それに基づいた無理のない資金計画がなければ、どんなに良い物件に出会っても、それを活かすことはできません。

- 足と頭を使い、複数のチャネルで探す: 不動産ポータルサイトで手軽に情報を集めるだけでなく、専門の不動産会社に相談してプロの知見を借り、さらには自分の足で街を歩いて生の情報を掴む。こうした複合的なアプローチが、理想の物件との出会いの確率を高めます。

- 内見は「調査」であると心得る: 内見は、単なる下見ではありません。メジャーとチェックリストを手に、物件の隅々まで、そして周辺環境までを徹底的に「調査」する場です。必要であれば、内装工事業者など専門家の同行をためらわないでください。

- 契約書は一言一句、徹底的に読み込む: 事業者間の契約では、「知らなかった」は通用しません。特に、原状回復義務の範囲や特約事項は、将来のキャッシュフローに直結する重要項目です。完全に理解・納得するまで、決して署名・捺印してはいけません。

店舗探しから開業までは、多くの時間と労力、そして資金を要する長い道のりです。しかし、一つ一つのステップを丁寧に進めていけば、必ず道は開けます。この記事が、これから夢の実現に向けて挑戦するすべての創業者の方々にとって、信頼できる道標となることを心から願っています。