企業の成長戦略において、顧客との直接的な接点となる「店舗」は極めて重要な役割を担います。その店舗網を戦略的に拡大し、企業の収益とブランド価値を向上させる最前線に立つのが「店舗開発」という仕事です。

この記事では、華やかさと泥臭さを併せ持つ店舗開発の仕事について、その具体的な業務内容から、求められるスキル、キャリアパス、そして未経験からの挑戦方法まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、店舗開発という職種の全体像を深く理解し、自身がこの仕事に向いているか、どのような準備をすれば目指せるのかが明確になるでしょう。

目次

店舗開発とは?

店舗開発とは、企業の経営戦略や出店戦略に基づき、新規店舗を出店するための一連の業務を担う職種を指します。単に空いている物件を探して契約するだけでなく、事業の成長を見据え、「どこに、どのような店舗を、いつまでに出店するか」を計画し、実行する、非常に戦略的な役割を担います。

この仕事の目的は、単なる店舗数の増加ではありません。売上の最大化、ブランドイメージの向上、新たな顧客層の獲得、エリアごとのシェア拡大など、企業の成長に直結する多岐にわたる目標を達成することがミッションです。そのため、店舗開発担当者は、経営者と同じ視点を持ち、常に投資対効果を意識しながらプロジェクトを推進する必要があります。

店舗開発の仕事は、社内の様々な部署との連携が不可欠です。例えば、以下のような部署と密接に関わります。

- 経営層・事業企画部: 企業全体の経営戦略や事業計画を理解し、それを具体的な出店計画に落とし込みます。出店による投資額や期待されるリターンについて、経営層への説明責任も負います。

- マーケティング部: ブランド戦略やターゲット顧客層の情報を共有し、出店エリアや店舗コンセプトの策定に活かします。また、新店舗のオープンに合わせたプロモーション活動でも連携します。

- 財務・経理部: 出店にかかる莫大なコスト(物件取得費、内装工事費、保証金など)の予算を管理し、投資計画の妥当性を共に検証します。

- 設計・デザイン部: ブランドコンセプトを体現し、かつ顧客にとって魅力的で、従業員が働きやすい店舗空間を創り上げるために、設計士やデザイナーと協働します。

- 店舗運営部・営業部: 新店舗の店長やスタッフと連携し、オープン準備を進めます。また、既存店の売上データや現場の声をヒアリングし、次の出店戦略に活かすことも重要な役割です。

このように、店舗開発は社内におけるハブのような存在であり、多様な専門性を持つ人々とコミュニケーションを取りながら、一つの目標に向かってプロジェクトを牽引するオーケストラの指揮者のような役割と言えるでしょう。

また、店舗開発の業務範囲は新規出店だけに留まりません。既存店の活性化(リロケーションや改装)や、戦略的な閉店業務も重要な職務に含まれます。時代の変化や商圏の変動に合わせて、店舗ポートフォリオを常に最適化し続けることが求められるのです。

具体例として、あるカフェチェーンが未進出の地方都市への出店を計画しているケースを考えてみましょう。

店舗開発担当者は、まずその都市のどのエリアがターゲット顧客層とマッチするかを分析します。駅前、郊外のロードサイド、新興住宅地など、複数の候補エリアをリストアップし、それぞれの商圏人口、競合店の状況、将来性などを徹底的に調査します。

有望なエリアを絞り込んだら、次は具体的な物件探しです。不動産会社からの情報を待つだけでなく、自ら街を歩き、人の流れや街の雰囲気を肌で感じながら、「ここにカフェがあれば、きっとお客様に喜んでもらえる」という場所を見つけ出します。

魅力的な物件が見つかれば、次は物件オーナーとの交渉です。賃料や契約条件について、会社の利益を最大化しつつ、オーナーとも良好な関係を築けるような着地点を探ります。

契約が成立すれば、設計チームや施工会社と協力して、ブランドイメージに合った魅力的な店舗を作り上げ、オープン準備を進める店舗運営チームにバトンを渡します。そして、オープン日には、自分が手掛けた店がお客様で賑わう光景を目の当たりにすることになります。

このように、店舗開発とは、企業の未来を描く地図に、自らの手で新たな拠点を打ち立てていく、ダイナミックで創造的な仕事なのです。

店舗開発の仕事内容と具体的な業務の流れ

店舗開発の仕事は、一つの店舗がオープンするまでに、非常に多くのステップを踏みます。ここでは、その具体的な業務の流れを7つのフェーズに分けて詳しく解説します。

出店戦略の策定

すべての始まりは、企業のトップラインである経営戦略や事業戦略と連動した「出店戦略」の策定から始まります。これは、闇雲に店舗を増やすのではなく、明確な目的意識を持って計画を立てる、最も重要なフェーズです。

まず、経営層や事業企画部門と議論を重ね、「なぜ出店するのか」「出店によって何を達成したいのか」という目的を明確にします。例えば、「首都圏でのブランド認知度を80%に向上させる」「3年後までに地方中核都市でのシェアを10%獲得する」「オンラインと連携した新たな顧客体験を提供するOMO型店舗を確立する」といった、具体的で測定可能な目標を設定します。

次に、この目標を達成するための具体的な戦術を練ります。

- 出店エリアの選定: どの地域・国に重点的に出店するのか(ドミナント戦略、未開拓エリアへの進出など)。

- 店舗フォーマットの決定: 路面店、ショッピングセンター内のテナント、駅ナカ店舗など、エリア特性やターゲット顧客に合わせた店舗形態を決定します。商品のラインナップや店舗面積、求められる機能(例:イートインスペースの有無、ドライブスルーの設置)などもこの段階で定義されます。

- 出店ペースと予算: 年間に何店舗を出店するのか、そして1店舗あたりにかけられる投資額(物件取得費、内装工事費、什器費など)の上限を定めます。この予算は、後の物件選定や交渉の大きな指針となります。

このフェーズでは、マクロな市場動向の分析や競合他社の出店戦略の調査も不可欠です。緻密な情報分析と大胆な構想力が求められる、まさに店舗開発の司令塔としての役割が試される段階です。

店舗物件の情報収集

戦略が固まったら、次はその戦略を実現するための「場所」、つまり店舗物件を探すフェーズに移ります。これは、情報戦であり、足で稼ぐ地道な努力が求められる活動です。

情報収集のチャネルは多岐にわたります。

- 不動産仲介会社: 事業用不動産を専門に扱う仲介会社と密な関係を築き、非公開物件を含む鮮度の高い情報をいち早く入手します。複数の会社と連携し、情報網を広げることが重要です。

- デベロッパー: ショッピングセンターや商業ビルを開発・運営するデベロッパーに直接アプローチし、新規開発計画や空き区画の情報を得ます。大型商業施設への出店を目指す場合は、このルートが中心となります。

- 金融機関や地域の有力者: 地域の情報に精通している銀行の支店や信用金庫、地元の名士などから、独自の情報を得ることもあります。

- 自社の既存店: 既存店の店長やスタッフから、近隣の空き物件情報や地域の評判を聞き出すことも有効な手段です。

- フィールドワーク(足で稼ぐ): 最も重要とも言えるのが、実際に候補エリアを自分の足で歩き回ることです。地図やデータだけでは分からない、街の雰囲気、人の流れ、時間帯による変化などを肌で感じ取ります。空き物件の張り紙を直接見つけたり、閉店しそうな店舗の情報を掴んだりすることもあります。

収集した物件情報は、立地、面積、形状、賃料、契約条件などの基本情報に加え、周辺環境やアクセス、視認性といった定性的な情報も合わせてリスト化し、管理します。戦略に合致する優良物件をいかに多く、そして早く見つけ出せるかが、このフェーズの成功の鍵を握ります。

マーケティング・市場調査

有望な候補物件が見つかったら、その物件が本当に「儲かる場所」なのかを客観的なデータに基づいて徹底的に分析する、マーケティング・市場調査のフェーズに入ります。ここでは、主観や勘に頼るのではなく、出店の成功確率を科学的に高めるための分析力が求められます。

調査項目は多岐にわたりますが、主に以下のような点を詳細に分析します。

| 調査カテゴリ | 具体的な調査項目 |

|---|---|

| 商圏分析 | ・商圏内の人口(昼間人口・夜間人口)、世帯数、年齢構成、所得水準など ・GIS(地理情報システム)を活用したデータの可視化と分析 |

| 通行量調査 | ・店舗前の通行量を曜日別・時間帯別に計測 ・通行者の属性(性別、年齢層、目的など)の観察 |

| 競合分析 | ・周辺の競合店の位置、規模、コンセプト、価格帯、集客状況の調査 ・自社が出店した場合の競合との力関係や差別化ポイントの検討 |

| 視認性・アクセス | ・店舗が歩行者や車からどれだけ見やすいか ・最寄り駅からの距離、駐車場の有無、周辺道路の交通量など |

| 将来性 | ・周辺エリアの再開発計画、大規模マンションの建設計画、新駅開業予定など ・長期的な視点での商圏の成長性やリスクの評価 |

これらの調査結果を基に、売上予測を立てます。過去の類似店舗のデータや商圏データ、競合状況などを加味した独自の予測モデルを用いて、初年度から数年先までの売上と利益をシミュレーションします。この売上予測の精度が、出店判断の根拠となり、投資対効果(ROI)を算出する上で極めて重要になります。この段階での緻密な分析が、出店後の成否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

出店交渉・契約

調査分析の結果、「この物件でなら成功できる」という確信が持てたら、いよいよ物件のオーナー(貸主)やデベロッパーとの交渉に入ります。これは、店舗開発の仕事における腕の見せ所の一つであり、高度な交渉力と専門知識が問われるシビアな場面です。

交渉のテーブルでは、主に以下のような項目について双方の条件をすり合わせていきます。

- 賃料: 最も重要な交渉項目。周辺の相場や売上予測を基に、自社が支払える上限額を念頭に置きつつ、粘り強く交渉します。フリーレント(一定期間の賃料免除)の交渉も行います。

- 契約期間: 長期的に安定した運営が見込めるよう、適切な契約期間を設定します。更新条件についても明確に取り決めます。

- 敷金・保証金: 初期投資を抑えるため、できるだけ有利な条件を引き出します。

- 工事区分: 内装工事を行える範囲や、どちらの負担で工事を行うか(A工事、B工事、C工事)を明確にします。これは後の工事費に大きく影響します。

- 原状回復義務: 契約終了時にどこまで店舗を元の状態に戻す必要があるのか、その範囲を具体的に取り決めます。

交渉は、単に自社の要求を押し通すだけではうまくいきません。オーナー側の事情や懸念を理解し、お互いが「Win-Win」となれるような落としどころを見つけることが重要です。そのためには、論理的な説明能力と、相手との信頼関係を築く人間力の両方が必要になります。

交渉がまとまれば、弁護士などの専門家も交えて契約書の内容を精査し、正式に賃貸借契約を締結します。この契約書には、借地借家法などの法律に関する専門的な内容が含まれるため、法的な知識も不可欠です。

店舗の企画・設計・施工管理

物件の契約が完了すると、いよいよ店舗を具体的に作り上げていくフェーズに移ります。ここからは、社内外の設計士、デザイナー、施工会社など、多くの専門家と連携してプロジェクトを推進するプロジェクトマネージャーとしての役割が強くなります。

まずは、出店戦略で定めた店舗コンセプトを基に、具体的な店舗デザインやレイアウトを決定します。

- 外観(ファサード): ブランドイメージを伝え、入店を促すような魅力的なデザインを追求します。

- 内装・レイアウト: 顧客が快適に過ごせる空間、商品を魅力的に見せる陳列、スタッフが効率的に働ける動線などを考慮して設計します。

- 設備: 空調、照明、厨房設備、音響設備など、店舗の機能に必要な設備を計画します。

設計図が完成したら、施工会社を選定し、工事が始まります。店舗開発担当者は、工事が計画通りに進んでいるか、品質は保たれているか、予算を超過していないかを管理する「施工管理」の役割も担います。定期的に現場に足を運び、進捗を確認し、問題が発生した際には迅速に関係者と調整して解決策を見出します。この段階では、スケジュール管理能力、コスト意識、そして予期せぬトラブルに対応する問題解決能力が試されます。

開店準備

店舗のハード(建物)が完成に近づくと、ソフト(運営)の準備も並行して進めていきます。このフェーズでは、店舗運営部門へのスムーズな引き継ぎが主なミッションとなります。

- 行政への各種届出: 保健所、消防署、警察署など、業態に応じて必要な行政手続きや許認可の申請をサポート、または主導します。これらの手続きが遅れると、オープン日が延期になる可能性もあるため、確実な進行管理が求められます。

- 人材採用・教育のサポート: 店舗運営部と連携し、店長やスタッフの採用活動や研修スケジュールの調整を支援します。

- 備品・什器の搬入: テーブル、椅子、レジ、商品棚などの備品や什器が、計画通りに納品・設置されるよう手配・管理します。

- 販促活動の連携: マーケティング部と協力し、オープン告知のチラシやWeb広告、オープニングイベントなどの準備を進めます。

全ての準備が整い、店長に鍵を渡す瞬間は、店舗開発担当者にとって大きな達成感を感じる一場面です。しかし、仕事はここで終わりではありません。

既存店の管理・閉店業務

店舗開発の仕事は、店舗をオープンさせて終わりではありません。出店した店舗が継続的に利益を生み出し、企業に貢献し続けるかを見守り、時には改善策を講じるのも重要な役割です。

- 既存店のパフォーマンス分析: 定期的に既存店の売上や利益データを分析し、出店時の予測と比較します。予測を下回っている場合は、その原因(商圏の変化、競合の出現など)を調査し、テコ入れ策(改装、プロモーション強化など)を店舗運営部と共に検討・実行します。

- リロケーション(移転): 現在の立地よりもさらに良い条件の物件が近隣で見つかった場合や、商圏の中心が移動した場合には、店舗の移転を計画・実行します。

- 閉店業務: 契約期間の満了、売上の著しい不振、エリア戦略の変更などにより、店舗を閉店するという厳しい判断を下すこともあります。閉店は、顧客や従業員、物件オーナーなど、多くの関係者に影響を与えるため、慎重な対応が求められます。特に、契約書に基づいた原状回復工事の交渉は、最後の重要な業務となります。

このように、店舗開発は「創造」から「育成」、そして時には「終焉」まで、店舗のライフサイクル全体に関わる、息の長い仕事なのです。

店舗開発の仕事のやりがい

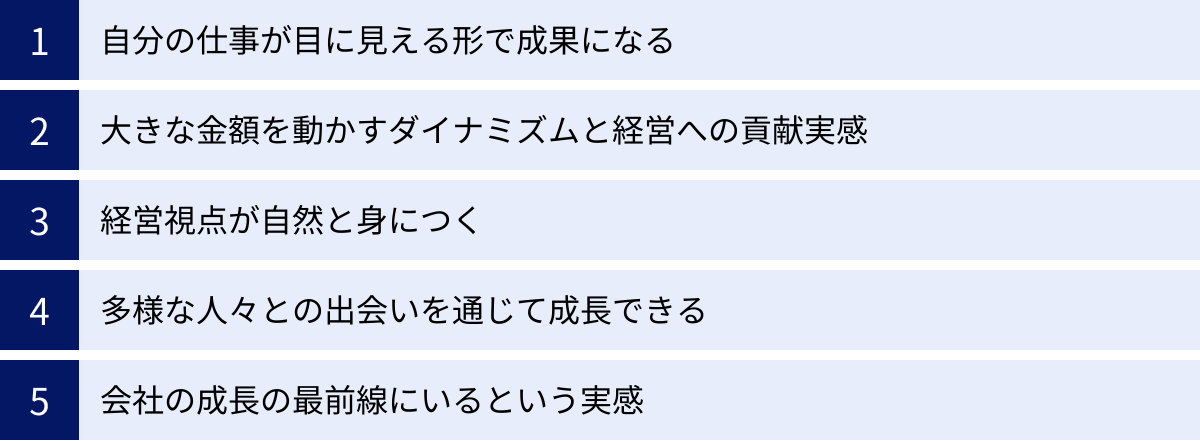

店舗開発の仕事は、多くの困難やプレッシャーを伴いますが、それを上回る大きなやりがいと魅力に満ちています。ここでは、多くの店舗開発担当者が感じる仕事の醍醐味をいくつかご紹介します。

一つ目のやりがいは、「自分の仕事が目に見える形で成果になる」ことです。自分が何ヶ月、時には何年もかけて苦労して手掛けたプロジェクトが、最終的に「店舗」という物理的な形となって街に誕生し、地図に載る。そして、その店舗がお客様で賑わい、地域のランドマークの一つになっていく様子を目の当たりにできるのは、他の職種ではなかなか味わえない大きな達成感と感動をもたらします。更地だった場所に新しい建物を建てたり、古びたビルの一角を全く新しい空間に変えたりと、まさに街づくり、風景づくりに貢献しているという実感を得られます。

二つ目は、「大きな金額を動かすダイナミズムと経営への貢献実感」です。店舗開発は、一件あたり数千万円から、大型店や都心の一等地となれば数億円という莫大な投資を伴うプロジェクトです。このような大きな金額を動かす責任は重いですが、その分、自分の判断一つで会社の未来が大きく左右されるというダイナミックな仕事の面白さがあります。自分の立てた売上予測が達成され、投資が回収され、会社全体の利益に大きく貢献できた時には、経営の一翼を担っているという強い自負と満足感を感じることができるでしょう。

三つ目は、「経営視点が自然と身につく」点です。店舗開発は、単なる物件探しの専門家ではありません。出店戦略を立てる際には、マクロ経済の動向、市場のトレンド、競合の動き、自社の財務状況など、多角的な情報を分析し、判断を下す必要があります。常に「この投資は会社にとって本当に正しいのか?」という問いと向き合い続けることで、自然と物事を俯瞰的に捉える経営者的な視座が養われます。このスキルは、将来的にどのようなキャリアを歩む上でも非常に価値のあるものとなります。

四つ目は、「多様な人々との出会いを通じて成長できる」ことです。店舗開発の仕事は、社内の関連部署はもちろんのこと、社外の様々なプロフェッショナルと協働する機会に溢れています。不動産の目利きである仲介業者、巨大プロジェクトを動かすデベロッパー、地域の情報に精通した金融機関の担当者、独創的な空間を創り出す設計士やデザイナー、そして百戦錬磨の物件オーナー。こうした多種多様なバックグラウンドを持つ人々と交渉し、協力し合う中で、コミュニケーション能力や調整能力が磨かれるだけでなく、彼らの専門知識や価値観に触れることで、自身の知見が飛躍的に広がり、人間的な深みも増していきます。

最後に、「会社の成長の最前線にいるという実感」も大きなやりがいの一つです。特に、成長ステージにある企業において、店舗網の拡大は事業成長のエンジンそのものです。自分がオープンさせた店舗が次々と成功を収め、会社の売上記録を更新し、ブランドの知名度が全国に広がっていく。そのプロセスに直接的に、かつ中心的な役割で関われることは、何物にも代えがたい喜びです。会社の歴史に、自分の仕事の足跡を刻み込んでいるという誇りが、日々の困難を乗り越えるための大きな原動力となるでしょう。

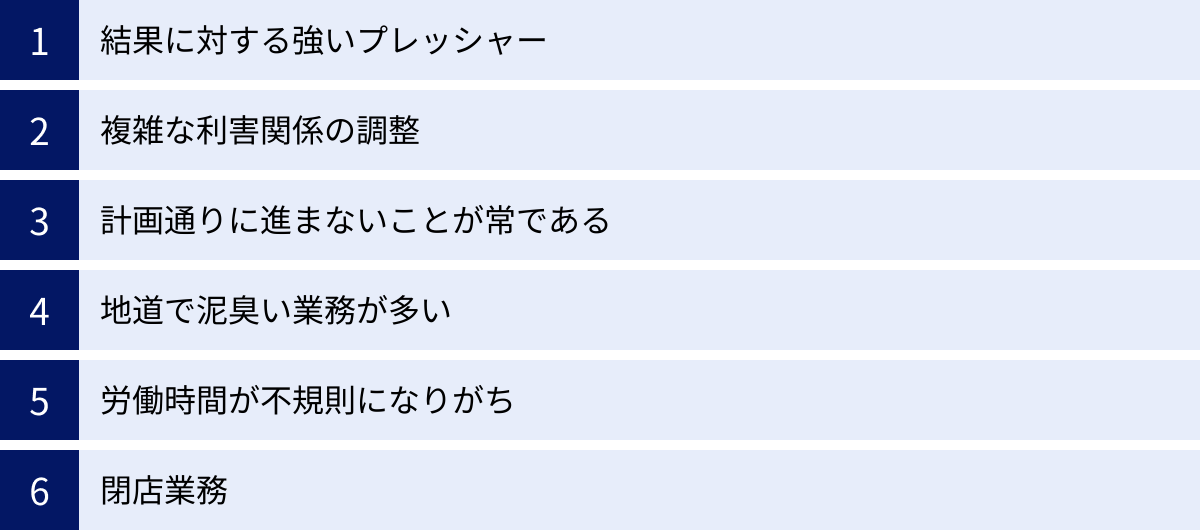

店舗開発の仕事の厳しさ・大変なこと

多くのやりがいがある一方で、店舗開発の仕事には特有の厳しさや大変さも存在します。この仕事を目指す上では、光の部分だけでなく、影の部分も正しく理解しておくことが重要です。

最も大きな厳しさは、「結果に対する強いプレッシャー」です。前述の通り、店舗開発は一件あたり数千万円から数億円という巨額の投資を伴います。この投資が会社の成長に繋がるかどうかは、店舗開発担当者の調査、分析、判断、交渉の質に大きく依存します。万が一、鳴り物入りでオープンした店舗の売上が目標に全く届かなかった場合、その責任は非常に重くのしかかります。「なぜこの場所を選んだのか」「なぜ売上予測を誤ったのか」といった厳しい追及を受けることもあり、精神的なプレッシャーは計り知れません。常に数字という明確な結果で評価されるシビアな世界だという覚悟が必要です。

次に、「複雑な利害関係の調整」も大変な業務の一つです。店舗開発は、多くのステークホルダー(利害関係者)の上に成り立つ仕事です。例えば、物件オーナーはできるだけ高い賃料を望み、会社側はできるだけ安く抑えたいと考えます。社内でも、デザイン性を重視する設計部と、コストを管理したい財務部、オペレーションの効率を求める店舗運営部とで意見が対立することもあります。店舗開発担当者は、これらの異なる立場や思惑の間に立ち、それぞれの意見に耳を傾けながら、プロジェクト全体が前に進むように粘り強く調整し続けなければなりません。時には板挟みになり、理不尽な要求に耐えなければならない場面も少なくありません。

また、「計画通りに進まないことが常である」という点も、この仕事の難しさです。どれだけ綿密に計画を立てても、予期せぬトラブルは必ず発生します。「ようやく見つけた優良物件が、土壇場で他の企業に取られてしまった」「賃料交渉が数ヶ月にわたって難航している」「内装工事中に建物の構造的な問題が発覚し、工期が大幅に遅れてしまった」など、思い通りに進まないことの連続です。こうした不測の事態に直面しても、冷静さを失わず、代替案を考え、関係各所と調整し、問題を解決に導く柔軟性と精神的なタフさが求められます。

華やかなイメージとは裏腹に、「地道で泥臭い業務が多い」という現実もあります。有望なエリアが見つかるまで、炎天下や真冬の寒空の下で何日も歩き回って情報を収集したり、膨大な量の物件資料や契約書を読み込んだり、遅々として進まない交渉のために何度も頭を下げて足を運んだり。こうした地道な作業の積み重ねが、一つの成功に繋がっています。決してスマートな仕事ばかりではないことを理解しておく必要があります。

最後に、ワークライフバランスの観点からの厳しさも挙げられます。良い物件はいつ出てくるか分からず、土日にしか内見できない物件もあります。また、物件オーナーやデベロッパーとの交渉が夜に及ぶことも少なくありません。全国展開している企業であれば、頻繁な出張も伴います。そのため、労働時間が不規則になりがちで、プライベートの時間を確保するのが難しい局面もあります。

そして、精神的に最も辛いのが「閉店業務」です。自分が情熱を注いでオープンさせた店舗を、自らの手で閉める決断を下し、その実行を担わなければならないこともあります。そこには、働いていた従業員の生活や、愛着を持って利用してくれていた顧客の想い、そして協力してくれたオーナーとの関係など、様々なものが関わってきます。こうした痛みを伴う決断も、企業の未来のためには必要であり、それを受け入れる強さも店舗開発担当者には求められるのです。

店舗開発の仕事に向いている人の特徴

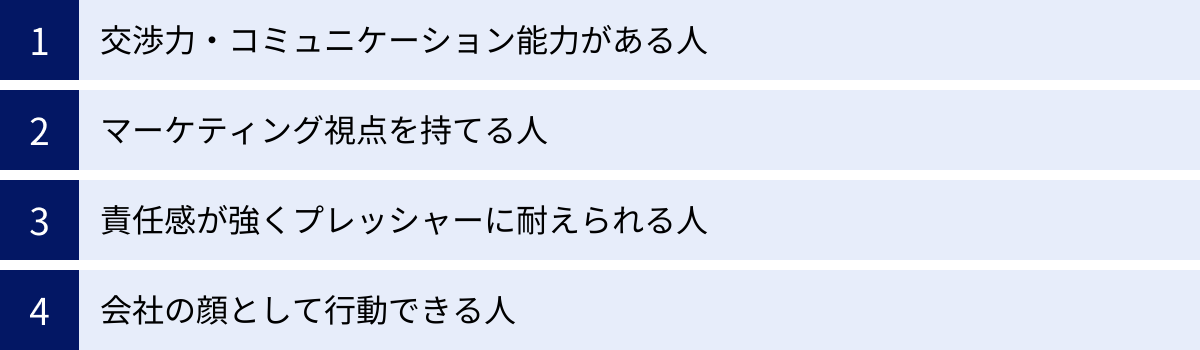

店舗開発は、専門的なスキルや知識だけでなく、個人の資質や性格も大きく影響する仕事です。ここでは、どのような特徴を持つ人が店舗開発の仕事で活躍しやすいのかを具体的に解説します。

交渉力・コミュニケーション能力がある人

店舗開発の仕事は、交渉とコミュニケーションの連続です。物件オーナーやデベロッパー、社内の関連部署、設計会社、施工会社など、日々多くの人々と関わります。多様な立場の人々の間に立ち、それぞれの利害を調整しながら、自社にとって最善のゴールへと導く能力は、この仕事の中核をなすものです。

単に話がうまいだけでは不十分です。相手の真のニーズや懸念を深く理解するための「傾聴力」、複雑な条件や自社の考えを分かりやすく、かつ論理的に伝える「説明能力」、そして困難な状況でも諦めずに合意形成を目指す「粘り強さ」が求められます。相手に信頼され、「この人になら任せても良い」と思わせる人間的な魅力も重要な要素となります。人と話すことが好きで、異なる意見を調整することにやりがいを感じられる人は、この仕事に向いていると言えるでしょう。

マーケティング視点を持てる人

店舗開発は、単なる「場所探し」ではありません。その場所で「いかにして事業を成功させるか」を考える、戦略的なマーケティング活動そのものです。そのため、常にマーケティングの視点を持って物事を考えられる人が求められます。

例えば、街を歩いていても、「なぜこの店は流行っているのだろう?」「このエリアのターゲット顧客はどんな人たちだろう?」「ここに自社の店舗があったら、どんな価値を提供できるだろう?」といったことを自然に考えてしまうような人は、店舗開発の素質があります。人口動態や消費トレンドなどのマクロなデータ分析を得意とする一方で、人々のライフスタイルや心理といったミクロな変化にも敏感であることが重要です。データに基づいた論理的思考と、時代の空気感を捉える感性を併せ持つ人が、成功する店舗を生み出すことができます。

責任感が強くプレッシャーに耐えられる人

前述の通り、店舗開発は会社の大きな投資を背負う、責任の重い仕事です。出店した店舗の成否は、会社の業績に直接的な影響を与えます。そのため、自分が下した判断の結果に対して、最後まで責任を持つという強い覚悟が必要です。

プロジェクトの進行中には、予期せぬトラブルや困難な交渉が次々と発生します。そうした強いプレッシャーのかかる状況でも、冷静さを保ち、感情的にならずに最善の策を考え、実行できる精神的なタフさが不可欠です。困難から逃げずに、むしろそれを乗り越えることに挑戦意欲を燃やせるような、ポジティブで粘り強いマインドセットを持つ人がこの仕事で輝くことができます。

会社の顔として行動できる人

店舗開発担当者は、社外の多くの人々と接する機会があります。物件オーナー、デベロッパー、行政機関の担当者など、その相手は様々です。彼らにとって、目の前にいる店舗開発担当者は「会社の代表」そのものです。したがって、自分の言動の一つひとつが、会社の評判やブランドイメージに直結するという意識を常に持つ必要があります。

高い倫理観を持ち、誠実で真摯な態度で人と接することができるのはもちろんのこと、基本的なビジネスマナーや清潔感のある身だしなみも重要です。社外の重要なパートナーと長期的に良好な関係を築くためには、約束を守る、迅速に対応するなど、信頼に足る人物であることが大前提となります。自らが「会社の顔」であるという自覚と誇りを持って行動できる人は、店舗開発担当者として非常に高く評価されるでしょう。

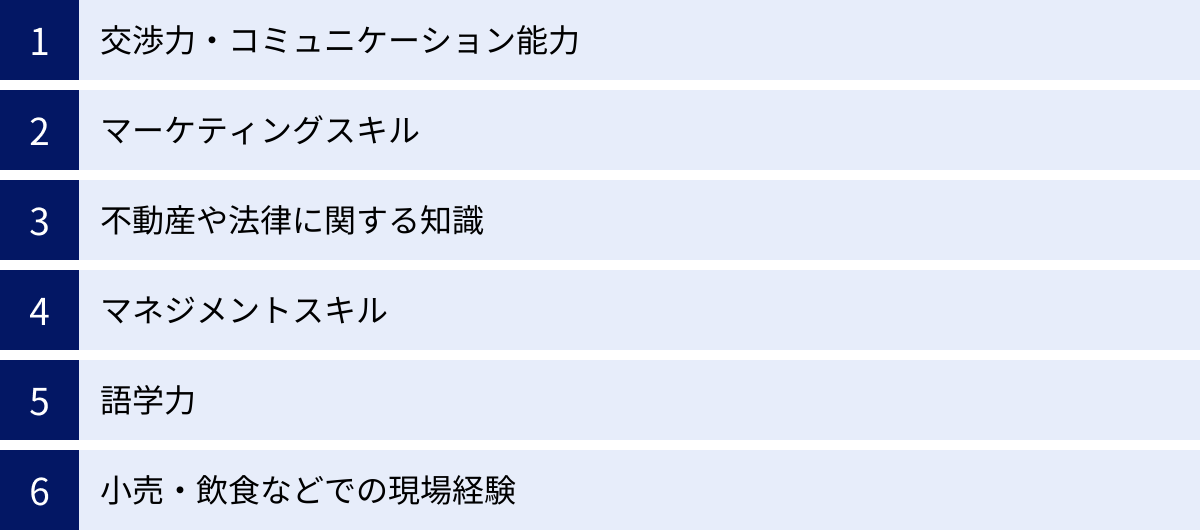

店舗開発の仕事で求められるスキル・経験

店舗開発の職務を遂行するためには、多岐にわたる専門的なスキルと経験が求められます。ここでは、特に重要とされる能力を具体的に解説します。

交渉力・コミュニケーション能力

これは店舗開発担当者にとって最も基本的な、そして最も重要なスキルです。前述の「向いている人の特徴」でも触れましたが、スキルとして見た場合、より具体的な能力が求められます。例えば、相手の言い分を聞きつつも、自社の譲れない一線を明確に示し、お互いの利益が最大化する「Win-Win」の着地点を見つけ出す高度な交渉術。あるいは、社内の経営層に対して、なぜこの物件に出店すべきなのかをデータと情熱をもって説得するプレゼンテーション能力。これらは、経験を通じて磨かれていく実践的なスキルです。

マーケティングスキル

感覚や経験則だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて出店判断の精度を高めるためのマーケティングスキルは不可欠です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 市場調査・分析手法: GIS(地理情報システム)を用いた商圏分析、通行量調査の設計と実施、アンケートやグループインタビューといった定性調査の手法など。

- データ分析能力: Excel(ピボットテーブル、関数など)や、場合によってはBIツールを使いこなし、膨大なデータから意味のある示唆を抽出する能力。

- 売上予測モデリング: 過去の店舗データや商圏データ、競合情報などを変数として、統計的な手法を用いて精度の高い売上予測モデルを構築・運用するスキル。

不動産や法律に関する知識

店舗を契約し、作り上げる過程では、不動産取引と建築に関する法律の知識が必須となります。これらの知識がなければ、会社を大きなリスクに晒してしまう可能性があります。

- 不動産関連法規: 宅地建物取引業法はもちろんのこと、賃貸借契約の根幹をなす借地借家法、建物の用途や規模を制限する都市計画法や建築基準法、商業施設への出店に関わる大規模小売店舗立地法など。

- 不動産取引の実務: 賃貸借契約書に記載される専門用語(敷金・礼金・保証金、更新料、原状回復、A/B/C工事区分など)の意味を正確に理解し、交渉に活かす知識。

- その他関連法規: 店舗の安全に関わる消防法や、飲食店であれば食品衛生法など、業態に応じた法律知識も必要です。

マネジメントスキル

一つの出店プロジェクトは、多くの関係者が関わり、複雑な工程を経て進んでいきます。これを成功に導くためには、優れたマネジメントスキルが欠かせません。

- プロジェクトマネジメント: 目標(オープン日)から逆算して詳細なスケジュール(WBS)を作成し、各工程の進捗を管理する能力。また、定められた予算内でプロジェクトを完遂させるためのコスト管理能力、そして店舗の品質を担保するための品質管理能力も含まれます。

- チームマネジメント: 社内外の設計士、施工業者、デザイナーといった専門家集団を、一つのチームとしてまとめ上げ、プロジェクトの目標達成に向けて牽引していくリーダーシップも求められます。

語学力

国内市場だけでなく、海外への出店を積極的に進めている企業や、日本国内で事業を展開する外資系企業においては、語学力、特にビジネスレベルの英語力が求められるケースが増えています。海外のデベロッパーとの交渉、現地の法律や市場に関する情報収集、海外の設計事務所とのやり取りなど、様々な場面で語学力が必要となります。また、インバウンド需要の高いエリアに出店する際には、その地域の特性を理解する上でも語学力が役立ちます。

小売・飲食などでの現場経験

店舗開発の仕事はデスクワークや交渉だけではありません。最終的に作るのは「お客様が利用し、スタッフが働く現場」です。そのため、小売業や飲食業などでの現場経験、特に店長として店舗運営全体をマネジメントした経験は非常に高く評価されます。

現場を知っているからこそ、図面を見ただけで「このレイアウトではお客様の動線が悪い」「バックヤードが狭すぎて作業効率が落ちる」といった具体的な問題点に気づくことができます。また、現場のオペレーションを理解していることは、より現実的で精度の高い売上予測や事業計画の策定にも繋がります。この現場感覚は、机上の空論ではない、説得力のある店舗開発を行うための強力な武器となります。

店舗開発への転職で有利になる資格

店舗開発の仕事に就くために必須の資格はありませんが、関連する資格を保有していることは、専門知識の証明となり、転職活動において有利に働くことがあります。ここでは、特に評価されやすい資格を3つご紹介します。

| 資格名 | 概要 | 店舗開発で活かせる場面 |

|---|---|---|

| 宅地建物取引士(宅建) | 不動産取引に関する法律や実務知識を証明する国家資格。合格率は例年15%~17%程度。 | 物件の契約交渉、重要事項説明の理解、不動産関連法規(借地借家法など)の確認など、不動産取引のあらゆる場面で専門知識を活かせます。最も直接的に役立つ資格と言えます。 |

| 中小企業診断士 | 企業の経営課題を診断・助言する専門家としての国家資格。経営全般の知識が問われる難関資格。 | 出店戦略の策定、事業計画の作成、マーケティング調査、財務分析など、経営的視点が求められる業務で知識をフル活用できます。経営層とのコミュニケーションも円滑になります。 |

| ファイナンシャルプランナー | 個人の資産設計や資金計画に関するアドバイスを行う専門資格。金融、不動産、税金など幅広い知識が身につきます。 | 出店時の投資対効果(ROI)の算出、資金計画の策定、物件オーナー(特に個人)への提案、フランチャイズオーナーへの説明など、ファイナンスの知識が求められる場面で役立ちます。 |

宅地建物取引士(宅建)

店舗開発との関連性が最も高い資格と言えるのが、宅地建物取引士(通称:宅建)です。宅建の学習を通じて、不動産取引の根幹をなす民法や借地借家法、宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法といった、店舗開発に必須の法律知識を体系的に学ぶことができます。

この知識があれば、賃貸借契約書に書かれている複雑な条文の意味を正確に理解し、自社にとって不利な点はないかチェックできます。また、交渉の場面においても、法律を根拠とした論理的な主張が可能となり、交渉を有利に進めることができます。未経験から店舗開発を目指す場合、学習意欲と専門分野への適性を示す上で、最も効果的なアピール材料となるでしょう。

中小企業診断士

中小企業診断士は、経営コンサルタントとしての唯一の国家資格です。学習範囲は、企業経営理論、財務・会計、運営管理(オペレーション・マネジメント)、経済学・経済政策、経営法務、経営情報システム、そして中小企業経営・政策と、非常に広範囲に及びます。

この資格の知識は、店舗開発の仕事における上流工程、つまり「出店戦略の策定」や「事業計画の作成」といったフェーズで絶大な効果を発揮します。マクロ経済の動向を踏まえた市場分析、精度の高い財務分析に基づいた投資判断、マーケティング戦略の立案など、経営者と同じ視座でプロジェクトを推進する能力があることを証明できます。特に、将来的に店舗開発部門の管理職や経営幹部を目指す上では、非常に強力な武器となる資格です。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)は、一見すると店舗開発とは直接的な関係が薄いように思えるかもしれません。しかし、FPの学習で得られる金融、税務、不動産、相続・事業承継といった知識は、様々な場面で役立ちます。

例えば、出店の際には莫大な初期投資とランニングコストが発生します。その投資が何年で回収できるのか、キャッシュフローはどうなるのかといった投資計画を策定する際に、FPの知識が活かせます。また、物件のオーナーが個人の場合、相続対策や資産活用の一環として土地や建物を貸し出しているケースも少なくありません。そうしたオーナーの背景を理解し、相手のメリットも考慮した提案を行うことで、交渉がスムーズに進むこともあります。特にフランチャイズ展開を行う企業においては、加盟店のオーナーに対する事業計画の説明などでも役立つスキルと言えるでしょう。

これらの資格は、あくまでも知識の証明であり、実務能力そのものを保証するものではありません。しかし、体系的な知識を身につけ、それを実務でどう活かしていくかを具体的に語ることができれば、転職市場での価値を大きく高めることができるはずです。

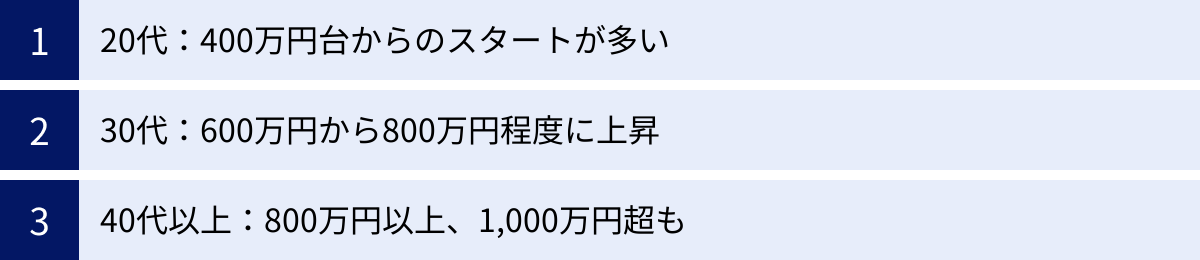

店舗開発の平均年収

店舗開発の仕事は、企業の成長に直結する重要な役割を担うため、その専門性や責任の重さに応じて、年収水準は比較的高い傾向にあります。ただし、年収は個人の経験やスキル、所属する企業の規模や業界、役職などによって大きく変動します。

複数の大手転職情報サイトのデータを総合すると、店舗開発職の平均年収はおよそ500万円から800万円程度がボリュームゾーンとされています。

(参照:doda X、マイナビAGENT、リクナビNEXT 各求人情報 2024年時点)

年代別に見ると、以下のような傾向が見られます。

- 20代: アシスタントや未経験からのスタートの場合、400万円台からのスタートが多いですが、経験を積むことで500万円以上に到達するケースも少なくありません。

- 30代: 実務経験を積み、一人でプロジェクトを任されるようになると、年収は600万円から800万円程度に上昇します。実績次第では1,000万円を超えることも珍しくありません。

- 40代以上: マネージャーや部長クラスになると、年収は800万円以上となり、1,000万円を超えることが一般的になります。企業の開発部門の責任者や役員クラスになれば、1,500万円以上の年収も視野に入ります。

また、年収を左右する大きな要因として、インセンティブ(成果報酬)制度の有無が挙げられます。特に、外資系企業や不動産業界、成長意欲の高いベンチャー企業などでは、基本給に加えて、新規出店の実績(店舗数やオープン後の売上など)に応じてインセンティブが支給される場合があります。この場合、個人の成果次第で年収が大幅にアップする可能性があり、実力のある担当者にとっては大きな魅力となります。

業界によっても年収水準は異なります。一般的に、外食、アパレル、小売業界よりも、ドラッグストア、スーパーマーケット、不動産デベロッパーなどの業界の方が、扱う投資額が大きく、年収も高い傾向にあると言われています。

まとめると、店舗開発は高い専門性と責任が求められる分、それに見合った高い報酬が期待できる職種です。継続的にスキルアップを図り、着実に実績を積み上げていくことで、高年収を実現することが十分に可能な仕事と言えるでしょう。

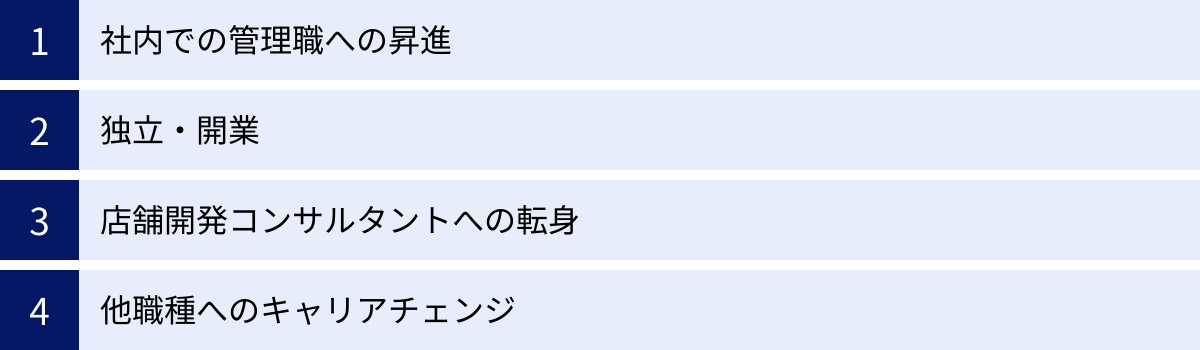

店舗開発のキャリアパス

店舗開発の仕事を通じて得られる高度な専門知識と多様なスキルは、その後のキャリアに幅広い可能性をもたらします。ここでは、店舗開発職の代表的なキャリアパスをいくつかご紹介します。

社内での管理職への昇進

最も一般的で王道とも言えるキャリアパスは、所属する企業内での昇進です。

一担当者として複数の出店プロジェクトを成功に導いた後、チームリーダーや店舗開発マネージャーへとステップアップします。マネージャーになると、個別の案件だけでなく、担当エリア全体の出店戦略の立案や、部下の育成・マネジメントも担うようになります。

さらに実績を積むことで、店舗開発部長や本部長といった役職に就き、会社全体の出店戦略や不動産戦略の最高責任者として、経営に深く関与していくことになります。最終的には、開発担当役員(CDO: Chief Development Officer)として経営陣の一員になる道も開かれています。

独立・開業

店舗開発の仕事を通じて、「どのような立地で、どのようなコンセプトの店が成功するのか」というノウハウを徹底的に学んだ結果、自分自身で事業を立ち上げ、店舗を経営するという道を選ぶ人もいます。

長年携わってきた業界で、独自のブランドを立ち上げて理想の店舗を実現するケースもあれば、全く異なる業態で新たな挑戦をするケースもあります。また、既存のフランチャイズチェーンに加盟し、オーナーとして事業を始めるという選択肢もあります。店舗開発の経験は、事業計画の策定、物件選定、資金調達、店舗設計といった、開業に必要なあらゆるプロセスで大きな強みとなります。

店舗開発コンサルタントへの転身

特定の企業に所属するのではなく、独立したプロフェッショナルとして、複数の企業の店舗開発を支援するコンサルタントとして活躍するキャリアパスもあります。

大手企業で豊富な実績を積んだ後、フリーランスのコンサルタントとして独立したり、店舗開発専門のコンサルティングファームに転職したりするケースが考えられます。コンサルタントとしては、特定の業界に特化した専門家として、出店戦略の立案、市場調査、物件評価、交渉代行など、幅広いサービスを提供します。多様な企業の課題解決に携わることができ、自身の知識と経験を最大限に活かせる働き方です。

他職種へのキャリアチェンジ

店舗開発で培ったスキルセットは、他の職種でも高く評価されます。

- 不動産業界: 不動産に関する深い知識を活かし、商業施設を開発するデベロッパーや、不動産ファンドなどで物件の資産価値向上を目指すアセットマネジメント(AM)、ビルの管理運営を行うプロパティマネジメント(PM)といった専門職への転身が可能です。

- 事業企画・経営企画: 企業の成長戦略を担うという点で店舗開発と共通点が多く、マクロな視点や分析能力を活かして、会社全体の事業計画や新規事業の立案などに携わることができます。

- マーケティング職: 市場調査や消費者分析の経験を活かし、ブランド戦略や商品企画、プロモーションなどを担当するマーケティング職へのキャリアチェンジも考えられます。

このように、店舗開発の経験は、社内外を問わず、多様で豊かなキャリアを築くための強固な土台となるのです。

未経験から店舗開発に転職するには?

専門性が高い店舗開発の仕事ですが、未経験からでも挑戦することは不可能ではありません。ただし、そのためには戦略的なアプローチが必要です。ここでは、未経験者が店舗開発職を目指すための具体的な方法を解説します。

未経験者を採用している企業もあるか確認する

まずは、未経験者の採用に積極的な企業を探すことから始めましょう。一般的に、事業拡大期にあり、全国で急速なチェーン展開を進めている企業は、店舗開発の人員が不足していることが多く、ポテンシャルを重視した未経験者採用を行う傾向があります。特に、外食、小売、フィットネスジム、介護施設といった業界では、未経験者歓迎の求人が見られることがあります。

求人サイトで「店舗開発 未経験」といったキーワードで検索し、どのような企業が募集しているのか、どのような条件を求めているのかをリサーチしましょう。応募資格に「未経験者可」と明記されていなくても、「営業経験者歓迎」「不動産業界経験者優遇」といった記載があれば、関連経験をアピールすることで選考の対象となる可能性があります。

関連業界・職種で経験を積む

いきなり店舗開発職に就くのが難しい場合、まずは店舗開発の仕事に活かせる経験を積むことができる関連業界・職種に転職するというのも有効な戦略です。ワンクッション置くことで、即戦力として評価される可能性が高まります。

不動産業界での経験

店舗開発と最も親和性が高いのが不動産業界での経験です。特に、事業用不動産の仲介(リーシング)や、用地仕入の経験は、店舗開発の「物件情報収集」や「交渉・契約」のフェーズで直接的に活かせます。不動産の専門知識や、物件オーナーとの人脈を築くことができれば、店舗開発職への転職において非常に強力なアピールポイントとなります。

営業職としての経験

業界を問わず、法人営業(BtoB)の経験も高く評価されます。営業職で培われる「目標達成意欲」「交渉力」「顧客との関係構築能力」「プレゼンテーション能力」は、店舗開発の仕事のあらゆる場面で必要とされるからです。特に、高額な商材を扱っていたり、無形商材でソリューション提案型の営業をしていたりした経験は、論理的思考力や課題解決能力の証明となり、有利に働くでしょう。

販売・サービス職での店長経験

小売業や飲食業などで店長として店舗運営をマネジメントした経験も、非常に価値のあるキャリアです。店長は、売上管理、コスト管理、人材育成、顧客対応など、一つの店舗を経営する「小さな経営者」です。この現場経験があることで、店舗のオペレーションを深く理解し、より現実的で成功確率の高い店舗企画を立案できると評価されます。PL(損益計算書)を理解し、売上向上のための施策を考え、実行した経験を具体的にアピールすることが重要です。

店舗開発アシスタントから始める

未経験から即戦力として採用されるのが難しい場合、「店舗開発アシスタント」のポジションからキャリアをスタートするというのも現実的な選択肢です。

アシスタントの主な業務は、担当者のサポート役として、物件情報のリスト作成、市場調査データの収集・整理、契約書類の準備、関係各所とのスケジュール調整などです。一見、地味な仕事に見えるかもしれませんが、これらの業務を通じて、店舗開発の一連の流れを間近で学び、必要な知識やスキルを実務の中で着実に身につけることができます。

アシスタントとして成果を出し、意欲を示すことで、将来的に正規の店舗開発担当者へ登用される道が開けます。急がば回れの精神で、着実なステップアップを目指すのも賢明な方法です。

未経験からの挑戦は簡単ではありませんが、強い意欲と正しい戦略があれば、道は必ず開けます。自身のこれまでの経験を棚卸しし、店舗開発の仕事でどのように活かせるのかを論理的に説明できるように準備することが、成功への鍵となるでしょう。