歯科医院の開業は、多くの歯科医師にとって夢の実現であり、キャリアにおける大きな一歩です。その成功を左右する最も重要な要素の一つが「物件選び」です。どのような場所で、どのような物件を選ぶかによって、集患力、ブランディング、初期投資、ランニングコスト、そして日々のオペレーション効率まで、医院経営のあらゆる側面に大きな影響が及びます。

この記事では、これから歯科医院の開業を目指す方々に向けて、物件選びの重要性から具体的な探し方、立地選定のポイント、内見や契約時の注意点までを網羅的に解説します。長期的に安定した経営基盤を築くための、戦略的な物件選びのノウハウを学び、成功への確かな一歩を踏み出しましょう。

目次

歯科医院の開業における物件選びの重要性

歯科医院の開業準備は、事業計画の策定、資金調達、医療機器の選定、スタッフの採用など、多岐にわたります。その中でも、物件選びは後戻りが極めて難しい、経営の根幹をなす意思決定です。なぜ、これほどまでに物件選びが重要視されるのでしょうか。その理由を多角的に掘り下げていきましょう。

まず第一に、物件の立地は「集患力」に直結します。どれだけ質の高い医療技術や最新の設備、丁寧な接遇を提供していても、患者が「通いにくい」と感じる場所にあっては、その価値を十分に届けることはできません。駅からの距離、交通の便、駐車場の有無、周辺地域の人口動態など、立地条件が開業後の患者数を大きく左右します。特に開業当初は、地域住民への認知度が低いため、「通いやすさ」や「見つけやすさ」が来院のきっかけとなるケースが非常に多くなります。不適切な立地を選んでしまうと、開業後の集患に苦労し、本来不要なはずの過大な広告宣伝費を投じなければならない状況に陥る可能性があります。

第二に、物件は医院の「コンセプト」を具現化する器です。例えば、「親子で安心して通える小児歯科」を目指すのであれば、ベビーカーでもアクセスしやすい1階物件や、キッズスペースを十分に確保できる広さが必要です。一方で、「高度なインプラント治療や審美歯科を提供する」のであれば、プライバシーが保たれやすい落ち着いた環境や、高級感を演出できる内装が求められるでしょう。物件の形状、広さ、周辺環境が、目指す医院のイメージと合致していなければ、患者に伝えたいメッセージがぼやけてしまい、効果的なブランディングが難しくなります。物件選びは、単なる「場所探し」ではなく、自院の理念や診療方針を形にするための重要なプロセスなのです。

第三に、物件に関わるコストは、経営における「固定的支出」の大部分を占めます。賃貸物件であれば毎月の家賃、購入物件であればローン返済や固定資産税が、患者数に関わらず発生し続けます。開業エリアの賃料相場を十分に調査せず、身の丈に合わない高額な物件を契約してしまうと、損益分岐点が高くなり、常に資金繰りに追われることになりかねません。また、物件の状態によっては、想定外の内装工事費やインフラ整備費が発生することもあります。特に歯科医院は、ユニットやレントゲン、コンプレッサーなど、特殊な電気・給排水設備を必要とするため、一般の店舗物件よりも工事内容が複雑化し、費用も高額になる傾向があります。物件選びの段階でこれらのコストを正確に見積もることが、健全な事業計画の前提となります。

物件選びで一度失敗すると、その影響は長期にわたって続きます。賃貸借契約は通常、数年単位の縛りがあり、簡単に移転することはできません。移転には多額の費用と労力がかかるだけでなく、それまで築き上げてきた患者との関係性や地域での認知度をリセットすることにもなりかねません。

このように、物件選びは集患、ブランディング、財務という経営の3つの柱すべてに深く関わっています。成功する開業医は、この重要性を深く理解し、十分な時間と労力をかけて、徹底的な調査と分析に基づいた慎重な意思決定を行っています。この記事を通じて、物件選びの全体像を把握し、失敗を回避するための具体的な知識と視点を身につけていきましょう。

歯科医院の開業物件を探す主な方法

理想の開業物件を見つけるためには、一つの方法に固執せず、複数のチャネルを並行して活用することが重要です。それぞれの方法には異なるメリット・デメリットがあり、それらを理解した上で戦略的に情報収集を進めることが成功のカギとなります。ここでは、歯科医院の開業物件を探すための代表的な5つの方法を詳しく解説します。

歯科専門の開業コンサルタントに相談する

歯科医院の開業に特化したコンサルタントは、物件探しにおいて最も頼りになるパートナーの一つです。彼らは単に物件情報を紹介するだけでなく、開業に関わるあらゆるプロセスをトータルでサポートしてくれます。

最大のメリットは、その専門性と情報力にあります。歯科専門のコンサルタントは、これまでの支援実績から、どのような立地や物件が成功しやすいかを熟知しています。また、一般的な不動産市場には出回らない「非公開物件」や、閉院を考えている医院からの「居抜き物件情報」などを独自に持っているケースが多くあります。

さらに、客観的なデータに基づいた「診療圏調査」を代行してくれる点も大きな魅力です。候補地の人口動態、年齢構成、世帯年収、昼間人口・夜間人口、そして競合医院の状況などを詳細に分析し、データに基づいた立地選定をサポートしてくれます。これにより、自身の感覚だけに頼った判断を避け、事業の成功確率を高めることができます。事業計画書の作成支援や資金調達の相談にも乗ってくれるため、開業準備の強力な羅針盤となるでしょう。

一方で、デメリットとしてはコンサルティング費用が発生する点が挙げられます。料金体系はコンサルタントによって様々ですが、決して安価ではないため、事前にサービス内容と費用を十分に確認する必要があります。また、コンサルタントの質や経験値にはばらつきがあるため、複数のコンサルタントと面談し、実績や担当者との相性を見極めることが重要です。

歯科医療機器メーカー・ディーラーに紹介してもらう

日頃から付き合いのある歯科医療機器のメーカーやディーラーも、物件情報の有力な提供者です。彼らは全国の歯科医院と密接な関係を築いており、業界内の情報網に精通しています。

メリットは、そのネットワークを活かした情報収集力です。閉院や移転を考えている歯科医師から直接相談を受けることも多く、水面下で動いている居抜き物件の情報などを得やすい立場にあります。また、医療機器の導入と並行して物件の相談ができるため、話がスムーズに進みやすいという利点もあります。多くの場合、物件紹介自体に費用はかかりません。

しかし、注意点もあります。彼らの本業はあくまで医療機器の販売であり、物件探しのプロフェッショナルではありません。そのため、診療圏調査の精度や不動産契約に関する専門知識が、専門コンサルタントに比べて劣る可能性があります。また、紹介される物件が、自社の機器を導入してもらうことを前提とした、やや偏ったものである可能性もゼロではありません。ディーラーからの情報は貴重な選択肢の一つと捉え、他の方法で得た情報と合わせて総合的に判断することが賢明です。

地域の不動産会社に依頼する

開業を希望するエリアが具体的に決まっている場合、その地域に根差した不動産会社に相談するのも有効な手段です。

地域密着型の不動産会社は、そのエリアの「生きた情報」を豊富に持っています。オーナーと直接的な関係を築いていることも多く、ポータルサイトには掲載されていない「掘り出し物」の物件情報を得られる可能性があります。また、地域の特性や住民の気質、交通事情など、データだけでは分からない細かな情報を提供してくれることもあります。

ただし、歯科医院特有の専門的な要件を理解していない担当者も多いというデメリットがあります。歯科医院には、ユニットやレントゲンを設置するための床の強度、コンプレッサーやバキュームのための電気・給排水容量、X線室の放射線漏洩防止対策など、特殊な条件が求められます。これらの要件を正確に伝え、理解してもらえるかどうかが重要になります。依頼する際は、「歯科医院を開業したい」と伝えるだけでなく、必要な設備や広さ、インフラ要件などをまとめた資料を持参すると、話がスムーズに進むでしょう。

不動産ポータルサイトで探す

現在では、インターネット上の不動産ポータルサイトを利用して、自分で物件を探すことも一般的になりました。時間や場所を選ばずに、自分のペースで膨大な情報の中から物件を比較検討できるのが最大のメリットです。

手軽に、かつ網羅的に情報を収集できる点が魅力で、開業エリアの賃料相場を把握するためにも役立ちます。キーワード検索で「店舗」「事務所」などのカテゴリーから探し、「1階」「駐車場あり」といった条件で絞り込むことができます。

しかし、歯科医院の物件探しにおいてはいくつかの課題もあります。まず、掲載されている物件の多くは一般的な店舗や事務所向けであり、歯科医院に適した物件はごくわずかです。インフラ容量や構造上の問題で、実際には開業が難しい物件も多く含まれています。また、情報の更新が遅れていたり、すでに契約済みであったりするケースも少なくありません。ポータルサイトはあくまで初期段階の情報収集や相場観を養うためのツールと位置づけ、有望な物件が見つかった場合は、必ず専門家を交えて詳細な確認を行う必要があります。

知人や同業者から紹介してもらう

大学の先輩や後輩、勤務医時代の同僚など、歯科医師のネットワークを通じてもたらされる情報も非常に価値があります。

最大のメリットは、情報の信頼性の高さです。特に、引退や移転を考えている先生から直接、居抜き物件を譲り受ける話などは、双方にとってメリットの大きい理想的な形と言えるでしょう。良好な人間関係がベースにあるため、交渉がスムーズに進みやすく、前の医院の患者をスムーズに引き継げる可能性もあります。

一方で、機会が非常に限定的であり、この方法だけに頼るのは現実的ではありません。また、親しい間柄であるがゆえに、条件交渉がしにくかったり、万が一トラブルになった際に人間関係がこじれてしまったりするリスクも考慮する必要があります。紹介を受けた場合でも、契約などの重要な手続きは客観的な第三者(コンサルタントや弁護士など)を交えて進めるのが賢明です。

| 探し方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 歯科専門コンサルタント | ・専門知識と豊富な情報(非公開物件等) ・診療圏調査など客観的データに基づく提案 ・事業計画や資金調達までトータルサポート |

・コンサルティング費用が発生する ・コンサルタントの質にばらつきがある |

| 医療機器メーカー・ディーラー | ・業界内の情報網(特に居抜き物件) ・機器導入と並行して相談できる ・紹介自体は無料の場合が多い |

・物件探しの専門家ではない ・紹介される物件に偏りがある可能性 |

| 地域の不動産会社 | ・地域に密着した情報、掘り出し物物件 ・地域の特性など細かな情報が得られる |

・歯科医院特有の要件に疎い場合がある ・担当者の理解度によって成果が左右される |

| 不動産ポータルサイト | ・自分のペースで網羅的に情報収集できる ・地域の賃料相場を把握しやすい |

・歯科医院向きの物件が少ない ・情報の鮮度が低いことがある |

| 知人・同業者からの紹介 | ・情報の信頼性が高い ・好条件(特に居抜き)の可能性がある ・交渉がスムーズに進みやすい |

・機会が非常に限定的 ・人間関係が絡むため断りにくい |

結論として、これらの方法を複数組み合わせ、多角的に情報を集めることが理想の物件に出会うための最善策と言えます。コンサルタントを主軸にしつつ、ディーラーや地域の不動産会社からも情報を得て、それらを比較検討することで、より良い選択が可能になります。

歯科医院の開業物件の種類とそれぞれの特徴

歯科医院の開業物件は、大きく分けて「戸建て」「テナント」「医療モール」の3種類に分類されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、目指す医院のコンセプトや診療スタイル、予算などによって最適な選択は異なります。ここでは、各物件タイプの特徴を詳しく見ていきましょう。

| 物件の種類 | メリット | デメリット | こんな医院におすすめ |

|---|---|---|---|

| 戸建て物件 | ・設計の自由度が高い ・視認性が高く、看板設置が自由 ・地域密着型のイメージ構築 ・駐車スペースの確保が容易 |

・初期投資(土地・建物)が高額 ・建設に時間がかかる ・好立地の確保が難しい |

・理想のデザインを追求したい ・郊外で地域に根ざした診療をしたい ・駐車場の確保が必須なエリア |

| テナント物件 | ・初期投資を抑えられる ・駅近など好立地が見つかりやすい ・商業施設なら集客効果も期待できる |

・設計や内装の制約が多い ・看板設置の制限 ・共用部のルール遵守が必要 |

・都市部や駅前で開業したい ・初期投資を抑えたい ・スピーディーに開業したい |

| 医療モール | ・他科との連携による患者紹介 ・共同広告による集患効果 ・認知度が高い ・共用設備(駐車場等)が充実 |

・モール内の他歯科との競合 ・診療方針や休診日の制約 ・運営費や共益費が高め |

・他科との連携を重視したい ・開業当初から安定した集患を望む ・認知度の高い場所で開業したい |

戸建て物件

土地を購入または賃借し、歯科医院専用の建物を一から建築する、あるいは既存の戸建て住宅を改装するタイプです。

メリット

最大のメリットは、設計の自由度が非常に高いことです。診療動線や患者動線を考慮した理想的な間取りを実現できるほか、外観や内装デザインにも徹底的にこだわれます。これにより、医院のブランディングを強力に推進できます。また、建物の壁面や敷地内に大型の看板を自由に設置できるため、視認性が高く、地域住民へのアピールがしやすいのも大きな利点です。敷地内に十分な駐車・駐輪スペースを確保しやすく、車での来院が多い郊外エリアでの開業に適しています。「地域のかかりつけ医」として、落ち着いた環境で長期的に根を下ろしたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。

デメリット

一方で、初期投資が高額になる点が最大のネックです。土地の取得費用や建物の建築費用は、テナント物件の比ではありません。自己資金が潤沢にあるか、大規模な融資を受ける必要があります。また、設計から建築、内装工事まで含めると開業までの準備期間が長くなる傾向があります。駅前などの一等地で条件の良い土地を見つけるのは極めて困難であり、立地の選択肢が限られる点もデメリットです。

テナント物件(ビル・商業施設)

オフィスビルやマンションの1階、あるいはショッピングセンターなどの商業施設の一角を借りて開業する、最も一般的な形態です。

メリッ

初期投資を大幅に抑えられることが最大のメリットです。土地や建物を購入する必要がないため、内装工事費や設備導入費に資金を集中させることができます。駅の近くや人通りの多い商店街など、戸建てでは難しい好立地の物件を見つけやすいのも魅力です。特に、大型商業施設内のテナントであれば、施設の集客力をそのまま自院の集客につなげられる可能性があります。買い物ついでに立ち寄る患者や、施設で働く従業員などをターゲットにできるため、開業初期の集患に有利に働くことがあります。

デメリット

設計や内装工事に関する制約が多いことが大きなデメリットです。建物の構造上、間取りの変更が難しかったり、使用できる素材に制限があったりします。特に、歯科医院特有の重量のある機器(ユニットなど)の設置や、水回りの配管工事が許可されないケースもあります。看板の設置場所やサイズ、デザインについても、ビルや商業施設の規約によって厳しく制限されることがほとんどです。また、エレベーターや廊下、トイレといった共用部の利用ルールを守る必要があり、他のテナントとの関係性にも配慮が求められます。

医療モール

内科や小児科、皮膚科、眼科など、複数の異なる診療科目のクリニックが一つ(または隣接する)の建物に集まって開業する形態です。

メリット

他科との連携による相乗効果が最大のメリットです。例えば、内科で歯周病との関連が疑われる患者を紹介してもらったり、小児科から子どもの定期健診を促してもらったりと、モール内のクリニック間で患者を紹介しあうことで、安定した集患が期待できます。モール全体で共同の広告を出すことも多く、単独で開業するよりも高い認知度と集患効果が見込めます。駐車場や待合スペースなどの共用設備が充実していることが多く、患者にとっても利便性が高いという利点もあります。

デメリット

メリットである他科連携は、デメリットにもなり得ます。モール全体の運営方針に従う必要があり、診療時間や休診日などを自由に設定できない場合があります。また、運営組合への加入や共益費の支払いなど、単独開業にはないコストが発生し、月々のランニングコストが高めになる傾向があります。そして最も注意すべきは、同じ医療モール内に別の歯科医院が開業する(あるいは既に存在する)可能性です。そうなった場合、至近距離での激しい競争は避けられません。契約前に、同一診療科目の開業に関する取り決め(「1診療科1クリニック」の原則など)があるかどうかを必ず確認する必要があります。

「居抜き物件」と「スケルトン物件」の違い

テナント物件を探す際には、「居抜き」と「スケルトン」という2つの状態を理解しておく必要があります。これは初期投資額、開業までのスピード、設計の自由度などを大きく左右する重要な選択です。

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナント(多くの場合、同じ歯科医院)が使用していた内装、設備、什器などが残されたままの状態で賃貸・売買される物件を指します。具体的には、診療ユニット、レントゲン、受付カウンター、待合室のソファ、内装のパーテーションなどが含まれます。

居抜き物件のメリット

最大のメリットは、初期費用を劇的に削減できることです。内装工事費がほとんどかからない、あるいは軽微な手直しで済むほか、高額な医療機器を安価で譲り受ける(またはリースを引き継ぐ)ことができれば、数百万円から数千万円単位でのコスト削減につながる可能性があります。

また、内装工事や設備の搬入に時間がかからないため、物件契約から開業までの期間を大幅に短縮できるのも大きな利点です。これにより、開業準備期間中の家賃(空家賃)の発生を最小限に抑えられます。さらに、前の医院が地域で長年診療していた場合、その医院に通っていた患者をある程度引き継げる可能性もあり、開業当初の集患をスムーズに進められるケースもあります。

居抜き物件のデメリット

一方で、デメリットも少なくありません。最も大きな問題は、レイアウトの自由度が低いことです。既存の間取りや設備配置を前提としなければならず、自分の理想とする診療動線や医院コンセプトを実現できない可能性があります。

また、残された設備が古い、あるいは劣化しているリスクも考慮しなければなりません。一見きれいに見えても、内部の配管が詰まりやすかったり、医療機器が故障寸前だったりするケースもあります。設備の修理や買い替えで、結果的に高くついてしまうこともあり得ます。

さらに、前の医院の評判が悪い場合、そのネガティブなイメージまで引き継いでしまうという見過ごせないリスクがあります。地域住民に「あの場所の歯医者さん」として悪い印象が定着していると、新しい医院になってもそのイメージを払拭するのに多大な労力が必要になります。契約前には、近隣住民へのヒアリングやインターネットでの評判調査が欠かせません。

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、建物の構造躯体(柱、梁、床、壁)のみの状態で、内装や設備が何もない状態の物件を指します。コンクリートが打ちっぱなしの状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

スケルトン物件のメリット

スケルトン物件の最大のメリットは、ゼロから自由に医院を設計できることです。レイアウト、デザイン、素材、色調など、すべてを自分の理想通りに創り上げることができます。医院のコンセプトやブランディングを明確に打ち出したい場合には、最適な選択肢です。

患者が快適に過ごせる空間、スタッフが効率的に働ける動線など、細部にまでこだわった医院づくりが可能です。また、導入する医療機器もすべて最新のものを選べるため、質の高い医療を提供するための基盤を万全に整えることができます。

スケルトン物件のデメリット

デメリットは、やはり費用と時間がかかることです。内装を一から作り上げるため、設計費や工事費が高額になります。特に歯科医院の場合、電気、水道、ガス、空調、換気、圧縮空気の配管など、複雑な設備工事が必要となるため、一般の店舗よりも工事費は割高になる傾向があります。

また、設計の打ち合わせから始まり、各種申請、内装工事、医療機器の搬入・設置と、多くの工程を経るため、物件契約から開業までに長い期間を要します。その間の空家賃も発生するため、資金計画には十分な余裕を持たせる必要があります。

どちらを選ぶべきかの判断基準

「居抜き」と「スケルトン」、どちらが良い・悪いということではなく、自身の状況や考え方によって最適な選択は異なります。

- 初期投資を最大限に抑え、一日でも早く開業したいと考えるなら、居抜き物件が有力な候補となります。ただし、その場合は設備の詳細な状態チェック、前の医院の評判調査、譲渡範囲の明確化などを慎重に行う必要があります。

- 資金や時間に多少の余裕があり、自分の理想とする医院を妥協なく実現したい、あるいは強力なブランディングで他院との差別化を図りたいと考えるなら、スケルトン物件が適しています。

最終的な判断は、「開業資金」「準備期間」「医院コンセプト」という3つの軸で総合的に検討することが重要です。良い条件の居抜き物件は希少価値が高いため、常にアンテナを張っておきつつ、基本的にはスケルトン物件をベースに計画を進めるのが現実的なアプローチかもしれません。

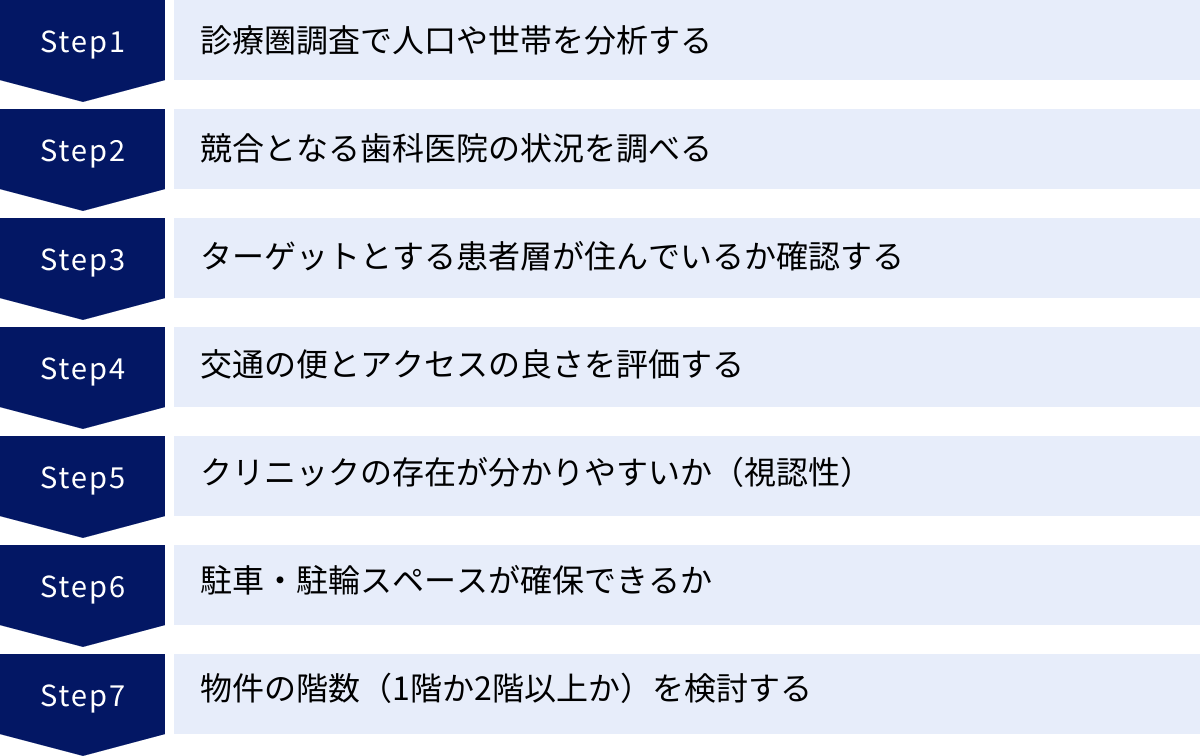

成功する立地選びの7つのポイント

物件の種類や状態が決まったら、次はいよいよ「どこに開業するか」という立地選定です。これは歯科医院経営の成否を分ける最も重要な意思決定と言っても過言ではありません。ここでは、成功確率を高めるための立地選びの7つのポイントを具体的に解説します。

① 診療圏調査で人口や世帯を分析する

感覚や思い込みで立地を決めるのは非常に危険です。客観的なデータに基づいた「診療圏調査」は、立地選定の必須プロセスです。診療圏とは、そのクリニックに来院する可能性のある患者が居住・勤務している地理的な範囲を指します。

まず、候補地の人口を確認します。単純な総人口だけでなく、夜間人口(居住者)と昼間人口(勤務者・通学者)の両方を見ることが重要です。住宅街であれば夜間人口が、オフィス街であれば昼間人口がメインターゲットになります。

次に、年齢構成を分析します。小児歯科を標榜するなら0〜9歳の人口が多いエリア、義歯や訪問診療に力を入れるなら高齢者人口が多いエリアが適しています。自院がターゲットとしたい年齢層が、その地域にどれだけいるかを確認しましょう。

さらに、世帯構成や所得水準も重要な指標です。ファミリー層が多いのか、単身者が多いのか。また、所得水準は、自由診療(インプラント、審美歯科など)のニーズを予測する上で参考になります。これらのデータは、自治体が公表している統計情報や、専門の調査会社、開業コンサルタントを通じて入手できます。

② 競合となる歯科医院の状況を調べる

診療圏内にどのような競合医院が存在するかを徹底的に調査します。単に「近くに歯医者が何軒あるか」を数えるだけでは不十分です。

各競合医院の「質」を分析することが重要です。具体的には、以下の項目を調査しましょう。

- 診療内容: 一般歯科中心か、矯正、小児、口腔外科など専門性を打ち出しているか。

- 院長の専門分野や経歴: ホームページなどで確認し、どのような強みを持っているかを把握します。

- 設備: CTやマイクロスコープの有無など、設備投資の状況を推測します。

- 評判: インターネットの口コミサイトや、可能であれば近隣住民へのヒアリングで評判を確認します。

- 診療時間・休診日: 平日の夜間診療や土日診療の有無は、差別化のポイントになります。

これらの情報を基に、「そのエリアで、まだ満たされていない医療ニーズは何か」「自院が参入する隙間はあるか」を考えます。例えば、小児歯科が少ないエリアであればチャンスですし、逆にインプラントを標榜する医院が密集しているエリアであれば、厳しい競争を覚悟しなければなりません。

③ ターゲットとする患者層が住んでいるか確認する

診療圏調査や競合調査の結果を踏まえ、「自院がどのような患者に来てほしいか」というターゲット像を明確にし、そのターゲット層が実際にそのエリアにいるかを最終確認します。

例えば、「仕事帰りのビジネスパーソンをターゲットに、夜間診療と短期集中治療を提供する」というコンセプトなら、ターミナル駅周辺やオフィス街が候補になります。一方、「子育て世代の母親をターゲットに、キッズスペース完備で予防歯科に力を入れる」というコンセプトなら、新興住宅地や大規模マンションの近くが適しているでしょう。

「立地」と「医院コンセプト」は常にセットで考える必要があります。自院の強みや特徴を最も活かせる場所はどこか、という視点で立地を選定することが、成功への近道です。

④ 交通の便とアクセスの良さを評価する

患者にとっての「通いやすさ」は、リピート率を左右する重要な要素です。机上の調査だけでなく、必ず自分の足で現地を歩き、患者目線でアクセスを確認しましょう。

- 最寄り駅からの時間: ホームページに「徒歩5分」と書くなら、実際に信号待ちなども考慮して5分で着くか。

- 道のり: 坂道や階段は多くないか。歩道は広く安全か。ベビーカーや車椅子でも通りやすいか。

- バス停: バス路線が充実しているか。バス停からクリニックまでの距離は近いか。

- 車でのアクセス: 主要な幹線道路から入りやすいか。周辺道路は渋滞しやすいか。

これらの要素を、曜日や時間帯を変えて複数回チェックすることが理想です。雨の日の状況も確認しておくと、よりリアルなアクセス性を評価できます。

⑤ クリニックの存在が分かりやすいか(視認性)

視認性、つまり「見つけやすさ」も集患において非常に重要です。いくら良い立地でも、クリニックの存在が認知されなければ患者は来院しません。

- 生活動線からの視認: 地域の住民が日常的に利用する道路や、駅からのメインストリート、商店街などから建物が見えるか。

- 建物の形状: 奥まった場所ではなく、道路に面しているか。角地であればさらに視認性は高まります。

- 看板の設置: どこに、どのくらいの大きさの看板を設置できるか。これは物件の規約や自治体の条例によって制限されるため、契約前に必ず確認が必要です。効果的な場所に看板を設置できるかどうかは、開業後の広告宣entialな要素となります。

視認性の高い物件は賃料も高い傾向にありますが、その分の広告効果を考えれば、十分に投資価値があると言えます。

⑥ 駐車・駐輪スペースが確保できるか

特に、主な交通手段が車である郊外や地方都市において、駐車場の有無は死活問題となります。

- 必要台数の確保: ユニット数やスタッフ数を考慮し、必要な駐車台数を算出します。一般的に、ユニット3台であれば患者用として3〜5台程度が目安とされます。

- 敷地内駐車場: 物件の敷地内に専用駐車場を確保できるのが理想です。

- 近隣駐車場: 敷地内に確保できない場合は、近隣の月極駐車場を借りる、あるいはコインパーキングと提携するなどの対策が必要です。その場合、患者への費用補助なども検討する必要が出てきます。

都市部であっても、自転車で来院する患者のために駐輪スペースを確保する配慮は喜ばれます。

⑦ 物件の階数(1階か2階以上か)を検討する

テナント物件の場合、何階を選ぶかも重要なポイントです。

- 1階物件:

- メリット: 路面に面しているため視認性が非常に高く、患者が気軽に入りやすい。入り口に段差がなければ、バリアフリー対応が容易で、高齢者や車椅子、ベビーカーの患者に優しい。

- デメリット: 一般的に2階以上の物件に比べて賃料が高い。通行人からの視線が気になる場合があり、プライバシー確保のための工夫(フィルムを貼るなど)が必要。

- 2階以上の物件(空中階):

- メリット: 1階に比べて賃料が安い傾向にある。外からの視線が気にならず、プライバシーを確保しやすい。眺望が良い物件もある。

- デメリット: エレベーターの有無が絶対条件となります。エレベーターがなければ、高齢者や足の不自由な患者は来院できません。視認性が劣るため、看板やWEBでの集患に力を入れる必要がある。

ターゲットとする患者層を考慮して選択することが最も重要です。高齢者やファミリー層をメインターゲットにするなら1階が有利ですが、賃料とのバランスを考え、エレベーター付きの2階で視認性を看板でカバーするという戦略も有効です。

物件の内見で確認すべきチェックリスト

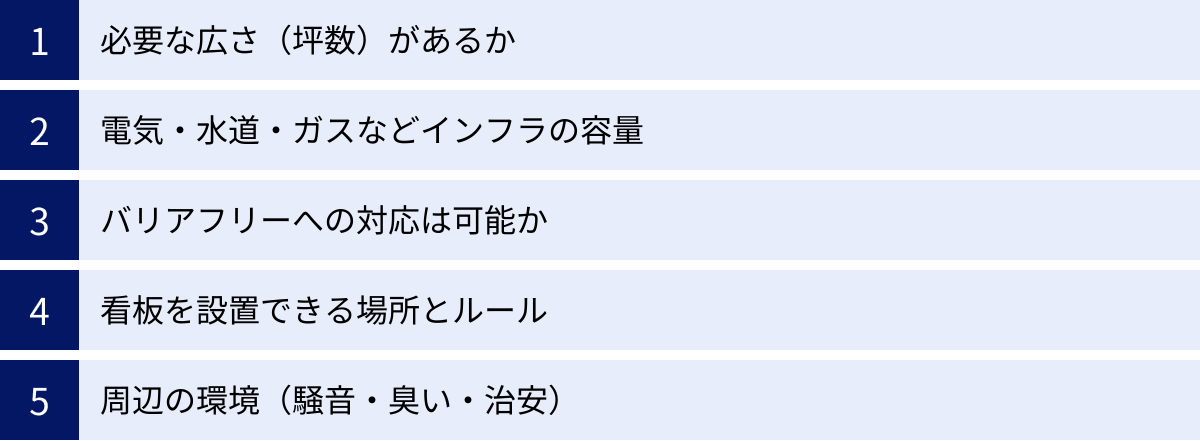

有望な物件が見つかったら、次は内見です。図面だけでは分からない部分を自分の目で確かめ、歯科医院として機能するかどうかを厳しくチェックします。見落としがないよう、以下のチェックリストを参考にしてください。

必要な広さ(坪数)があるか

歯科医院に必要な広さは、設置するユニット数によって大きく変わります。一般的に、ユニット1台あたりに必要な広さは約10坪と言われています。つまり、ユニット3台なら約30坪、4台なら約40坪が目安となります。

ただし、これはあくまで目安です。内見時には、以下のスペースが確保できるかを、具体的な動線をイメージしながら確認しましょう。

- 受付・待合室: 患者が快適に過ごせる広さか。キッズスペースやカウンセリングコーナーを設ける余裕はあるか。

- 診療室: ユニット間のスペースは十分か。スタッフがスムーズに動けるか。

- X線室: 放射線防護の基準を満たす広さと構造か。

- 消毒・滅菌コーナー: 清潔域と不潔域を明確に分けられるレイアウトが可能か。

- スタッフルーム・更衣室: スタッフが休憩したり着替えたりするスペースは確保できるか。

- 院長室、トイレ、倉庫など

特に重要なのは、将来的な増患やユニット増設の可能性を見越しておくことです。開業当初はジャストサイズでも、数年後に手狭になってしまっては困ります。少し余裕のある広さの物件を選んでおくのが賢明です。

電気・水道・ガスなどインフラの容量

歯科医院は、一般の店舗と比べて電気・水道の使用量が格段に多く、特殊な設備を要します。インフラの確認は、内見時に最も重要視すべきポイントの一つです。

- 電気容量: 診療ユニット、レントゲン、CT、コンプレッサー、バキューム、照明、空調など、すべての機器を同時に使用した場合の最大電力を計算し、物件の受電容量がそれを満たしているかを確認します。容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、建物によっては増設自体が不可能なケースもあります。増設の可否と費用負担の所在(オーナーか借主か)は必ず契約前に確認しましょう。

- 給排水設備: ユニットごとに給水・排水の配管が必要です。床下のスペースは配管を通すのに十分か、排水管の勾配は確保できるかなどを確認します。特に、バキューム用の太い配管を通せるかは重要です。

- ガス設備: 技工室を設ける場合は、都市ガスまたはプロパンガスの供給が可能かを確認します。

- 空調・換気設備: コンプレッサーや消毒・滅菌機器は熱を発するため、十分な換気能力が必要です。また、感染症対策の観点からも、適切な換気システムの設置が可能かを確認します。

これらの確認は専門的な知識を要するため、内装業者や設備業者に同行してもらうことを強くお勧めします。

バリアフリーへの対応は可能か

これからの歯科医院にとって、バリアフリー対応は必須の要件です。高齢化が進む社会では、高齢者や身体の不自由な患者が安心して通える環境づくりが求められます。

- 入り口: 道路から入り口までの間に段差はないか。ある場合、スロープを設置するスペースはあるか。

- 通路: 車椅子やベビーカーがスムーズに通れる幅(一般的に90cm以上)が確保されているか。

- トイレ: 車椅子で入れる広さがあるか。手すりの設置は可能か。

- エレベーター(2階以上の場合): エレベーターの有無はもちろん、車椅子やストレッチャーが入る大きさかを確認します。

これらの対応が物理的に難しい物件は、ターゲットとする患者層によっては選択肢から外さざるを得ない場合もあります。

看板を設置できる場所とルール

看板は、クリニックの顔であり、24時間働く営業マンです。どこに、どのような看板を設置できるかは、集患効果に大きく影響します。

- 設置可能な場所: 建物の壁面、窓、入り口の上部、敷地内のポールなど、看板を設置できる場所を具体的に確認します。

- 規制の確認: 大きさ、デザイン、色、電飾の有無などに関するビル独自の規約や、地域の景観条例などがないかを確認します。特に、歴史的な街並みを保存しているエリアや、商業施設内では厳しい制限があることが多いです。

- 視認性の確認: 候補となる設置場所から、主要な道路や駅の方向を見たときに、通行人の目に留まりやすいかをシミュレーションします。

これらのルールは、物件のオーナーや管理会社に直接確認する必要があります。

周辺の環境(騒音・臭い・治安)

快適な診療環境を維持するためには、周辺の環境チェックも欠かせません。

- 騒音・振動: 近隣に工場や幹線道路、鉄道などがある場合、診療中に騒音や振動が気にならないかを確認します。特に、精密な作業を行う歯科診療では、静かな環境が望ましいです。

- 臭い: 隣接するテナントが飲食店(特に焼肉店やラーメン店など)の場合、臭いが院内に流れ込んでこないかを確認します。

- 治安: 周辺地域の雰囲気を確かめます。昼と夜、平日と休日で雰囲気が大きく変わることもあるため、時間帯や曜日を変えて何度か訪れてみるのが理想です。近隣の店舗や住民の様子、夜間の明るさなどもチェックしましょう。

これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、すべての条件をクリアできる物件こそが、理想の開業地となるのです。

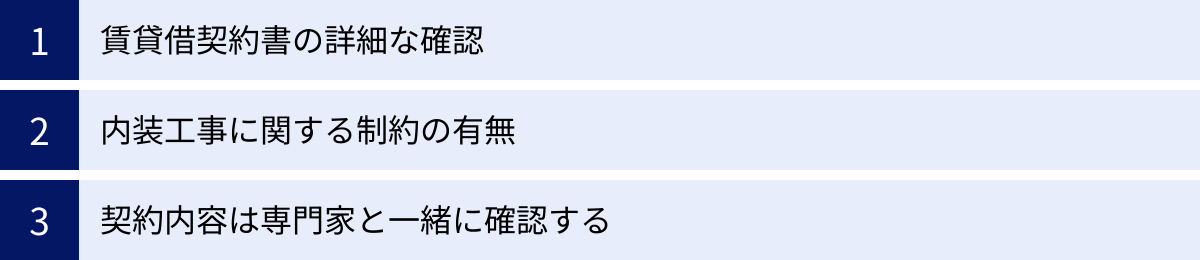

物件契約時に注意すべきこと

理想の物件が見つかり、いよいよ契約へ。しかし、ここで焦りは禁物です。賃貸借契約書は法的な拘束力を持つ重要な書類です。内容を十分に理解せずにサインしてしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。契約時に特に注意すべき3つのポイントを解説します。

賃貸借契約書の詳細な確認

賃貸借契約書は、専門用語が多く、内容も複雑です。隅々まで目を通し、不明な点は必ず質問して解消しましょう。特に以下の項目は重要です。

- 契約形態(普通借家契約か定期借家契約か):

- 普通借家契約: 貸主側に正当な事由がない限り、借主が希望すれば契約を更新できます。長期的な経営を考える上で有利な契約です。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約が終了します。再契約できる保証はなく、貸主の都合で退去を求められるリスクがあります。歯科医院のような大規模な設備投資を行う場合、定期借家契約は極力避けるべきです。

- 賃料関連の条項:

- 月々の賃料、共益費、管理費の金額と支払い方法。

- 更新時の賃料改定に関する規定。どのような条件で賃料が上がる可能性があるのかを確認します。

- 保証金(敷金)の金額と、退去時の返還条件。

- 契約期間と解約:

- 契約期間は通常2〜3年ですが、より長期の契約が可能か交渉する価値はあります。

- 中途解約する場合の予告期間(通常6ヶ月前)と、違約金の有無・金額を確認します。

- 原状回復義務の範囲:

- これは最も注意すべき項目の一つです。退去時に、物件をどの状態に戻して明け渡す必要があるかを定めたものです。特に「スケルトン返し」が義務付けられている場合、内装をすべて解体・撤去し、入居時のスケルトン状態に戻す必要があります。これには数百万円単位の高額な費用がかかるため、契約前に必ず確認し、可能であれば「貸主と協議の上」といった柔軟な文言に修正できないか交渉しましょう。

内装工事に関する制約の有無

歯科医院の開業には、大規模な内装工事が伴います。契約書や添付の特約事項で、工事に関する制約がないかを詳細に確認する必要があります。

- 工事の承認プロセス: 工事を行う前に、図面や工程表を貸主(オーナーや管理会社)に提出し、承認を得る必要があります。どのような手続きが必要か、承認までにかかる期間はどれくらいかを確認します。

- 工事可能な時間帯や曜日: 近隣住民や他のテナントへの配慮から、工事ができる時間帯(例:平日の午前9時〜午後5時)や、音の出る作業が禁止される曜日などが定められている場合があります。これが工期の長期化につながる可能性も考慮します。

- 使用資材やデザインの制限: 建物の統一感や安全性の観点から、使用できる床材や壁材、色などに制限が設けられていることがあります。

- B工事の範囲と費用負担: 内装工事は、A工事(貸主負担)、B工事(借主負担で業者は貸主指定)、C工事(借主負担で業者は借主指定)に分かれます。特に、空調や防災設備など、建物全体に関わるB工事の範囲がどこまでで、その費用をどちらが負担するのかを明確にしておく必要があります。

これらの制約が厳しいと、理想の医院づくりが妨げられたり、想定外のコストが発生したりする可能性があります。

契約内容は専門家と一緒に確認する

ここまで見てきたように、物件の賃貸借契約には、不動産や法律、建築に関する専門的な知識が不可欠です。歯科医師が一人で全ての項目を完璧に理解し、交渉するのは非常に困難です。

そこで、契約書にサインする前には、必ず専門家のレビューを受けることを強く推奨します。

- 歯科専門の開業コンサルタント: 多くの開業案件を手掛けてきた経験から、歯科医院にとって不利な条項や、将来リスクになり得る項目を的確に指摘してくれます。

- 弁護士: 法的な観点から契約書の妥当性をチェックし、法的に問題のある条項や曖昧な表現がないかを確認してくれます。

- 内装業者: 工事に関する制約事項が、計画している内装工事の実現可能性にどう影響するか、技術的な視点からアドバイスをくれます。

専門家に依頼するには費用がかかりますが、これは将来のトラブルを未然に防ぐための「保険」です。数千万円、場合によっては億単位の投資となる開業において、契約段階での数万円〜数十万円の専門家費用を惜しむべきではありません。安易な自己判断は避け、専門家チームで契約内容を精査し、万全の態勢で契約に臨むことが、安心してスタートを切るための鍵となります。

歯科医院の物件探しをサポートしてくれる会社5選

歯科医院の開業物件探しは、専門的な知識と豊富な情報網を持つプロフェッショナルのサポートが不可欠です。ここでは、歯科医師の開業支援に定評のある会社を5社ご紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、複数の会社に相談し、自分に合ったパートナーを見つけることが重要です。

※以下に掲載する情報は、各社の公式サイトに基づいた客観的な紹介であり、特定の企業を推奨するものではありません。サービス内容や実績は変更される可能性があるため、詳細は各社の公式サイトで直接ご確認ください。

① 株式会社メディカルシステムネットワーク

調剤薬局事業を全国展開する企業で、そのネットワークを活かした医療機関向けのコンサルティングを提供しています。医薬品卸や医療機器メーカーとの強固な関係性が特徴です。

- 特徴: 「医、食、住」の連携を強みとし、調剤薬局を核とした地域医療への貢献を目指しています。そのため、薬局との連携を視野に入れた物件紹介や、地域ニーズに根差した開業支援が期待できます。

- サポート内容: 開業物件の探索から診療圏調査、事業計画の策定、資金調達支援、さらには開業後の経営サポートまで、一貫したサービスを提供しています。特に、全国に広がる薬局ネットワークからの物件情報は、他にはない強みと言えるでしょう。

- 対象エリア: 全国

- 参照:株式会社メディカルシステムネットワーク 公式サイト

② 株式会社インサイト

歯科業界に特化したコンサルティング会社として、多くの開業支援実績を持っています。特に、マーケティングに基づいた戦略的な開業支援に強みがあります。

- 特徴: 「成功する歯科医院開業」をコンセプトに、徹底した診療圏調査とマーケティング分析を行います。データに基づき、競合との差別化を図れる立地やコンセプトを提案してくれるのが大きな特徴です。

- サポート内容: 物件紹介はもちろんのこと、開業コンセプトの策定、事業収支シミュレーション、Webサイト制作や内覧会企画といった集患マーケティングまで、開業の成功にコミットした多角的なサポートを提供しています。

- 対象エリア: 主に首都圏、関西圏など主要都市部(詳細は要確認)

- 参照:株式会社インサイト 公式サイト

③ M&Dメディカル株式会社

首都圏を中心に、歯科医院の新規開業と継承(M&A)を専門に手掛けるコンサルティング会社です。特に居抜き物件の情報に強いとされています。

- 特徴: 歯科に特化し、長年にわたり築き上げてきた業界ネットワークが強みです。特に、引退を考える歯科医師からの相談も多く、良質な居抜き物件や医院継承案件を豊富に保有している点が特徴です。

- サポート内容: 新規開業向けの物件紹介から、医院継承におけるマッチング、デューデリジェンス(資産評価)、契約交渉まで、専門性の高いサービスを提供。初期投資を抑えたい、あるいは既存の患者を引き継いでスタートしたいと考える医師にとって、心強いパートナーとなります。

- 対象エリア: 主に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)

- 参照:M&Dメディカル株式会社 公式サイト

④ 株式会社グロースウェル

歯科だけでなく、医科全般のクリニック開業支援を行う医療専門のコンサルティングファームです。幅広い知見と実績が強みです。

- 特徴: 医科・歯科を問わず、数多くの開業支援を手掛けてきた実績から、医療機関経営に関する包括的なノウハウを蓄積しています。金融機関との太いパイプも特徴で、資金調達の面でも手厚いサポートが期待できます。

- サポート内容: 物件選定、事業計画、資金調達といった開業準備段階の支援に加え、スタッフの採用・教育、労務管理、医療法人化のコンサルティングなど、開業後の運営フェーズまで見据えた長期的なサポート体制を整えています。

- 対象エリア: 全国

- 参照:株式会社グロースウェル 公式サイト

⑤ 株式会社日本歯科新聞社

歯科業界の専門紙「日本歯科新聞」を発行する新聞社が母体のコンサルティング部門です。業界への深い理解と情報力が武器です。

- 特徴: 長年の取材活動を通じて培った歯科業界全体にわたる広範なネットワークと、最新の業界動向を捉えた情報力が最大の強みです。業界のキーパーソンや有力ディーラーとのつながりも深く、多角的な視点からのアドバイスが受けられます。

- サポート内容: 新聞社としての情報網を活かした物件紹介はもちろん、開業に関する各種セミナーやイベントを頻繁に開催しており、情報収集の場としても活用できます。信頼と実績を重視する医師に適した選択肢と言えるでしょう。

- 対象エリア: 全国

- 参照:株式会社日本歯科新聞社 公式サイト

これらの会社に相談することで、自分一人では得られない情報や専門的なアドバイスを得ることができます。しかし、最終的に決断するのは自分自身です。コンサルタントに任せきりにするのではなく、提案された情報を主体的に吟味し、納得のいくまで質問や議論を重ねることが、パートナーとの良好な関係を築き、開業を成功に導くための重要な姿勢です。

まとめ:理想の物件探しは専門家との連携が成功のカギ

この記事では、歯科医院の開業における物件選びの重要性から、具体的な探し方、立地の選定ポイント、内見・契約時の注意点、そして頼れるサポート会社まで、幅広く解説してきました。

改めて強調したいのは、歯科医院の物件探しは、単なる「良い場所探し」ではなく、医院の未来を設計する極めて戦略的なプロセスであるということです。開業後の集患力、財務状況、ブランディング、日々のオペレーションといった、経営の根幹をなす要素のすべてが、この物件選びという一つの意思決定に集約されていると言っても過言ではありません。

成功への道を切り拓くためには、以下の三つの視点が不可欠です。

- 客観的データに基づく分析: 診療圏調査や競合分析といった客観的なデータを用いて、感覚や思い込みを排した論理的な判断を下すこと。

- 明確な医院コンセプトとの連動: 「誰に、どのような医療を提供したいのか」という自院のコンセプトを明確にし、それを実現できる立地・物件であるかを常に問い続けること。

- 専門知識の活用: 不動産、建築、法律、金融など、多岐にわたる専門分野の知識が求められるため、一人で全てを抱え込まず、各分野の専門家の力を積極的に借りること。

特に、歯科専門の開業コンサルタントや、経験豊富なディーラー、地域の不動産会社といったプロフェッショナルとの連携は、失敗のリスクを最小限に抑え、成功の確率を最大化するための最も確実な方法です。彼らの知識と情報網を活用することで、自分だけでは見つけられなかったであろう優良物件に出会える可能性が高まります。

理想の物件を見つける旅は、時間も労力もかかる険しい道のりかもしれません。しかし、ここで流した汗は、必ずや開業後の安定した医院経営という形で報われるはずです。この記事が、これから開業という大きな夢に挑戦する先生方にとって、確かな一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。