バーやダイニングバー、深夜まで賑わう居酒屋の経営は、多くの飲食店オーナーにとって魅力的な選択肢の一つです。しかし、深夜0時を過ぎてお客様にお酒を提供するためには、保健所の「飲食店営業許可」だけでは不十分であることをご存知でしょうか。実は、この深夜営業には「深夜における酒類提供飲食店営業」という、警察署への特別な届出が不可欠なのです。

この手続きは、一般的に「深夜営業許可」と呼ばれていますが、その内容は風俗営業の許可とは大きく異なり、独自の要件やルールが存在します。手続きを怠ったり、ルールを誤解したまま営業したりすると、重い罰則を受けるリスクも伴います。

この記事では、これから深夜帯の飲食店開業を目指す方や、すでに営業している店舗の営業時間を延長したいと考えている方のために、深夜営業許可の届出に関する全てを網羅的に解説します。

具体的には、以下の点を詳しく掘り下げていきます。

- 深夜営業許可の基本的な定義と、飲食店営業許可との違い

- 混同されがちな「風俗営業許可」との決定的な差

- 届出が必要となる具体的な飲食店の条件と、不要なケース

- 届出をクリアするために満たすべき4つの重要要件

- 事前相談から営業開始までの具体的な手続きの流れ

- 複雑な必要書類の一覧と、それぞれの作成ポイント

- 届出にかかる費用と期間の目安

- 営業開始後に遵守すべき注意点と禁止事項

- 無許可営業のリスクと罰則

- 手続きを専門家に依頼するメリット

この記事を最後までお読みいただくことで、深夜営業許可の届出に関する疑問や不安が解消され、自信を持って手続きを進めるための知識が身につくはずです。法令を正しく理解し、お客様に愛されるお店をスムーズにオープンさせるための一助となれば幸いです。

目次

深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業)とは

バーや居酒屋などを深夜0時以降も営業し、お客様にお酒を提供する場合に必要となる手続きが「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出です。これは一般的に「深夜営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業届」などと呼ばれており、その根拠は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)に定められています。

多くの人が「風営法」と聞くと、キャバクラやホストクラブといった特定の業態をイメージするかもしれませんが、この法律はそれだけでなく、深夜の飲食店やゲームセンター、パチンコ店など、地域の風俗環境に影響を与える可能性のある幅広い業種を規制の対象としています。

深夜にお酒を提供する飲食店は、酔客による騒音やトラブルなど、周辺の住環境に影響を及ぼす可能性があるため、風営法に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)へ事前に届出を行うことが義務付けられているのです。この届出は、お店が健全な営業を行うことを警察に示し、地域の良好な風俗環境を維持することを目的としています。

このセクションでは、まず深夜営業の届出がなぜ必要なのか、そして「許可」ではなく「届出」であることの意味について、基本的な概念から詳しく解説していきます。

飲食店営業許可だけでは深夜営業できない

飲食店の開業を目指す際、誰もが最初に取得するのが、保健所が管轄する「飲食店営業許可」です。これは、食品衛生法に基づき、提供する飲食物の安全性を確保し、公衆衛生を守るために必須の許可です。施設の衛生基準(厨房の広さ、手洗い設備の数、換気など)が審査され、これをクリアしなければ飲食店として営業することはできません。

しかし、この保健所の「飲食店営業許可」は、あくまで「安全な飲食物を提供するための許可」であり、営業時間を規定するものではありません。特に、深夜0時以降にお酒をメインとして提供する営業形態は、別の法律である風営法の規制対象となります。

つまり、飲食店を営業するためには、目的の異なる2つの行政手続きを理解しておく必要があります。

- 飲食店営業許可(保健所)

- 根拠法:食品衛生法

- 目的:食の安全・公衆衛生の確保

- 管轄:保健所

- 内容:施設の衛生基準を満たしているかの審査

- 深夜における酒類提供飲食店営業の届出(警察署)

- 根拠法:風営法

- 目的:良好な風俗環境の維持

- 管轄:警察署(公安委員会)

- 内容:深夜0時以降にお酒をメインで提供するための届出

このように、両者は根拠となる法律も、管轄する役所も、その目的も全く異なります。例えば、オーセンティックなバーを深夜2時まで営業したい場合、まず保健所から「飲食店営業許可」を取得し、その上で、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を行わなければなりません。どちらか一方でも欠けていれば、その営業は違法行為となってしまいます。

この違いを理解せず、「飲食店営業許可さえ取れば何時まででも営業できる」と誤解していると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。開業計画を立てる初期段階で、自分の店の営業スタイルが深夜営業の届出を必要とするかどうかを正確に把握しておくことが、スムーズな店舗運営の第一歩と言えるでしょう。

許可ではなく「届出」

深夜営業の手続きを語る上で、非常に重要なポイントが「許可」と「届出」の違いです。一般的には「深夜営業許可」という言葉が広く使われていますが、法律上の正確な区分では、これは「許可」ではなく「届出」に分類されます。この違いは、手続きの性質や難易度に大きく関わってきます。

- 許可制とは

行政庁が申請内容を審査し、公益上の観点からその可否を判断する手続きです。申請者が法律で定められた要件をすべて満たしていても、行政庁の裁量によって許可が下りない場合があります。審査は厳格で、許可が下りるまでに時間もかかります。風俗営業(後述する接待行為を伴う営業)はこちらの「許可制」に該当します。 - 届出制とは

法律で定められた一定の事項を、事前に行政庁に届け出る手続きです。届出書に形式上の不備がなく、記載内容が法律の要件を満たしていれば、行政庁は原則としてその届出を受理しなければなりません。行政庁の裁量的な判断が介在する余地はほとんどなく、許可制に比べて手続きは簡便です。深夜における酒類提供飲食店営業はこちらの「届出制」に該当します。

この「届出制」であるという事実は、深夜営業を始めたい事業者にとって大きなメリットです。つまり、風営法で定められた要件(人的要件、場所的要件、構造的要件など)をきちんと満たし、必要書類を正確に作成して提出すれば、原則として深夜営業をスタートできるということです。

ただし、「届出だから簡単だ」と安易に考えるのは禁物です。警察署は、提出された書類(特に店舗の図面など)が法律の要件に適合しているか、厳密にチェックします。また、届出が受理された後も、届出通りの健全な営業が行われているか、警察官による立入検査が行われることがあります。

もし届出内容に虚偽があったり、営業開始後に接待行為などの違反が見つかったりすれば、厳しい罰則や行政処分の対象となります。したがって、「届出制」はあくまで手続き上の区分であり、法律を遵守する責任が軽くなるわけではないことを、しっかりと心に留めておく必要があります。

深夜営業許可と風営法(風俗営業許可)の大きな違い

「深夜営業の届出」も「風俗営業の許可」も、同じ風営法という法律の中に定められているため、しばしば混同されがちです。しかし、この2つは法律上の位置づけも、営業できる内容も、規制の厳しさも全く異なります。この違いを正確に理解することは、自身の店舗がどちらに該当するのかを判断し、適切な手続きを選択するために極めて重要です。

両者を分ける最大の境界線は「接待行為」を行うか否かです。このセクションでは、この「接待行為」を軸に、深夜営業と風俗営業の決定的な違いを詳しく解説していきます。

ポイントは「接待行為」の有無

深夜営業の届出と風俗営業許可を区別する上で、最も本質的かつ決定的な違いは、「接待行為」の有無にあります。

- 深夜営業(深夜酒類提供飲食店):接待行為は一切禁止されています。あくまでお酒や食事を提供することがサービスの中心です。

- 風俗営業(社交飲食店など):接待行為を行うことが許可されています。サービスの中心に接待行為が含まれます。

では、法律でいう「接待」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。風営法第2条第3項では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されており、その解釈・運用基準として、警察庁は以下のような行為を例示しています。

- 特定の客の席の隣に座る、または席の近くに付きっきりになる。

- 継続的に談笑したり、お酌をしたりする。

- 客と一緒にカラオケでデュエットする。

- 客と一緒にゲームや遊戯に興じる。

- 客の体を密着させたり、手を取ってダンスをしたりする。

- その他、特定の客に対して、単なる飲食店のサービスを超える優遇や、もてなしを行うこと。

重要なのは、これらの行為が「特定の客」に対して行われるという点です。不特定多数の客の前でステージに立って歌うのは接待にあたりませんが、特定の客の席に行って一緒に歌えば接待とみなされます。

例えば、カウンター越しであっても、バーテンダーが特定の客とだけ長時間にわたって個人的な話に花を咲かせ、他のお客様へのサービスが疎かになっているような状況は、接待行為と判断されるリスクを伴います。

もし自分の店で上記のような接待行為を行いたいのであれば、必要なのは「深夜営業の届出」ではなく、「風俗営業1号(社交飲食店)」の許可です。 ガールズバーやホストクラブ、キャバクラ、スナック(接待を伴う場合)などがこれに該当します。

逆に、オーセンティックなバー、ダイニングバー、居酒屋など、あくまでお酒や料理の提供をメインとし、従業員が客と個人的に親密なサービスを提供しない業態であれば、「深夜営業の届出」を行うことになります。この境界線を曖昧にしたまま営業すると、意図せず風営法違反(無許可での風俗営業)という重い罪に問われる可能性があるため、細心の注意が必要です。

営業時間や規制の違い

「接待行為」の有無という本質的な違いは、営業時間やその他の規制内容にも大きな差をもたらします。深夜営業の届出と風俗営業(社交飲食店)の許可の主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店) | 風俗営業許可(社交飲食店等) |

|---|---|---|

| 正式名称 | 深夜における酒類提供飲食店営業 | 風俗営業(例:1号営業 社交飲食店) |

| 根拠法 | 風営法 第33条 | 風営法 第2条 |

| 監督官庁 | 警察署(公安委員会) | 警察署(公安委員会) |

| 手続き | 届出 | 許可 |

| 接待行為 | 不可 | 可 |

| 営業時間 | 深夜0時~午前6時 (※午前6時以降は営業不可) | 原則として深夜0時まで (※一部地域では条例により午前1時まで可) |

| 営業可能エリア | 用途地域による制限あり | 深夜営業よりさらに厳しい制限あり |

| 未成年者の立入 | 午後10時以降は18歳未満の立ち入り禁止 | 18歳未満は終日立ち入り禁止 |

この表からわかるように、いくつかの重要な違いがあります。

まず、最も逆説的で誤解されやすいのが「営業時間」です。

「深夜営業」という名前の通り、この届出は深夜0時から午前6時までの営業を可能にするものです。しかし、風俗営業の許可を得たお店は、接待行為が認められる代わりに、原則として深夜0時以降の営業が禁止されています。一部の繁華街などでは、条例によって午前1時までの営業が認められているケースもありますが、それ以降の営業はできません。

つまり、「接待をしたいなら深夜営業は諦める」、「深夜営業をしたいなら接待は諦める」という二者択一の関係にあるのです。この根本的なルールを知らずに、「ガールズバーを朝まで営業したい」といった計画を立てても、法律上それは実現不可能ということになります。

次に、「手続き」が「届出」と「許可」で異なる点は、前述の通りです。風俗営業の「許可」は、警察署による厳格な審査と裁量判断が伴うため、深夜営業の「届出」よりもハードルが格段に高くなります。

さらに、「未成年者の立入制限」も異なります。深夜営業の店では、午後10時までは18歳未満の者も立ち入ることができますが、午後10時を過ぎると立ち入りが禁止されます。一方、風俗営業の店では、営業時間中いつでも18歳未満の者の立ち入りは一切禁止されています。

これらの違いを正しく理解し、自分が行いたいお店のコンセプト(接待の有無、ターゲット客層、希望する営業時間)と照らし合わせることで、どちらの手続きを進めるべきかが明確になります。

深夜営業許可の届出が必要な飲食店の条件

では、具体的にどのような飲食店が「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をしなければならないのでしょうか。その条件は、大きく分けて2つあります。「営業する時間帯」と「提供するサービスの内容」です。この両方の条件に当てはまる場合に、警察署への届出義務が発生します。このセクションでは、その具体的な条件を詳しく見ていきましょう。

深夜0時以降に営業する

届出が必要になるかどうかの第一の判断基準は、その名の通り「深夜に営業するかどうか」です。法律上の「深夜」とは、午前0時から日の出まで(風営法では午前6時までと規定)の時間帯を指します。

したがって、お客様に飲食をさせる営業が、この午前0時を1分でも越える場合は、届出の対象となる可能性があります。例えば、毎日23時59分きっかりに全てのお客様が退店し、完全に閉店するお店であれば、この届出は必要ありません。しかし、ラストオーダーを23時30分に設定していても、お客様が店内で飲食を続け、退店が午前0時を過ぎるのであれば、それは「深夜営業」に該当します。

重要なのは、「営業」とは、単に飲食物を提供する行為だけでなく、お客様が店内に滞在している状態そのものを含むという点です。看板の電気を消したり、入口のドアに「CLOSE」の札をかけたりしていても、店内にお客様が残っていれば営業中とみなされます。

そのため、営業時間を計画する際には、「何時に閉店するか」を明確に定め、その時間までにお客様に退店してもらうオペレーションを構築する必要があります。もし、お客様の流れによっては午前0時を過ぎる可能性がある、あるいは積極的に深夜帯の集客を狙いたいという場合は、必ずこの届出を検討しなければなりません。

この時間的な要件は、届出の要否を判断する上での大前提となります。深夜0時を境に、風営法の規制が適用されるかどうかが決まる、ということをまずはっきりと認識しておきましょう。

お酒をメインに提供する

深夜0時以降に営業しているというだけでは、まだ届出の義務は発生しません。もう一つの重要な条件が、「酒類を提供し、かつ、それが営業のメインである」ことです。風営法では、届出の対象となる営業を「酒類提供飲食店営業」と定義しています。

この「酒類提供飲食店」とは、文字通り、お酒の提供を伴う飲食店のことですが、これに加えて「お客様に遊興をさせない」かつ「主食と認められる食事を提供して営むものを除く」という条件がついています。

少し複雑ですが、ポイントを整理すると以下のようになります。

- お酒を提供していること

当然ですが、メニューにアルコール飲料が含まれていることが大前提です。 - お客様に遊興をさせていないこと

「遊興」とは、お店側が積極的に設備やサービスを提供し、客に遊び興じさせることを指します。例えば、ダーツやビリヤードの設備を設けて客にプレイさせたり、スポーツの試合を大型スクリーンで放映して応援させたりする行為が該当する場合があります。もしこのような「遊興」を深夜0時以降に行う場合は、「深夜営業の届出」ではなく、より要件の厳しい「特定遊興飲食店営業許可」が必要になる可能性があります。 - 食事がメインではないこと

これが最も判断が難しいポイントです。深夜0時以降の営業であっても、お客様に提供するものがラーメンや牛丼、定食といった「主食」が中心であれば、深夜営業の届出は不要とされています。

では、「お酒がメイン」か「食事がメイン」かは、具体的にどう判断されるのでしょうか。法律に「売上の何%以上が酒類だったら」といった明確な数値基準はありません。そのため、以下の要素から総合的に判断されます。

- 店舗のコンセプトや屋号:店名が「〇〇バー」「〇〇酒場」など、飲酒を主目的とすることが明らかな場合。

- メニュー構成:フードメニューがおつまみや軽食中心で、米飯・パン・麺類といった主食メニューがほとんどない、あるいは非常に少ない場合。

- 客単価:食事中心の店に比べて、客単価が高い場合(酒類の価格が上乗せされるため)。

- 実際の営業実態:深夜帯に来店するお客様のほとんどが、食事ではなく飲酒を目的としている場合。

例えば、深夜まで営業している居酒屋が、定食メニューも豊富に取り揃えており、深夜の時間帯でも食事目的のお客様が一定数いる場合は、「食事がメイン」と判断され、届出が不要となる可能性があります。しかし、同じ居酒屋でも、深夜帯は食事の注文がほとんどなく、実質的にバーのような営業形態になっているのであれば、届出が必要と判断されるでしょう。

この「主食がメインか否か」の判断は、最終的には管轄の警察署の担当者が行います。 自身の店舗がどちらに該当するか迷う場合は、自己判断で進めるのではなく、必ず事前に警察署の生活安全課などに相談し、指導を仰ぐことが最も確実で安全な方法です。

深夜営業許可の届出が不要なケース

前述の「届出が必要な条件」を裏返せば、「届出が不要なケース」が見えてきます。深夜まで営業していても、すべての飲食店が警察署への届出をしなければならないわけではありません。法令を正しく理解することで、不要な手続きを避け、スムーズな店舗運営が可能になります。ここでは、深夜営業の届出が免除される代表的な2つのケースについて具体的に解説します。

ラーメン店や牛丼店など食事がメインの場合

深夜営業の届出が不要となる最も代表的なケースが、深夜帯においても営業の中心が「食事」である場合です。風営法では、深夜に酒類を提供する飲食店のうち、「通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」と規定しています。

これは、社会通念上、主食とされるメニュー、具体的には以下のようなものを中心に提供している飲食店を指します。

- 米飯類:牛丼、カツ丼、カレーライス、各種定食など

- 麺類:ラーメン、うどん、そば、パスタなど

- パン類:サンドイッチなど(※軽食ではなく食事として成立するもの)

これらの飲食店では、深夜の時間帯にお客様がお腹を満たすために来店することが主目的であると解釈されます。そのため、たとえメニューに瓶ビールやハイボールといったアルコール類が含まれており、お客様が食事と一緒に注文したとしても、それはあくまで食事に付随するサイドメニューという位置づけになります。

この場合、営業の中心はあくまで「食事の提供」であり、「酒類の提供」がメインではないため、営業時間が深夜0時を過ぎていても、風営法に基づく深夜営業の届出は必要ありません。

全国チェーンの牛丼店やファミリーレストラン、ラーメン店などが24時間営業や深夜営業を問題なく行えているのは、この規定に基づいているからです。

ただし、ここでも注意すべきは「営業の実態」です。例えば、「居酒屋」や「中華料理店」のような業態で、深夜0時までは食事メニューも豊富に提供しているものの、0時を過ぎると食事のオーダーストップし、お酒とおつまみだけの提供に切り替えるようなケース。この場合、深夜帯の営業は実質的に「お酒がメイン」とみなされ、届出が必要になる可能性が非常に高くなります。

また、屋号が「〇〇ラーメン」であっても、実際にはお酒の種類が豊富で、おつまみメニューが充実しており、深夜にはお酒を飲むお客様で賑わっているような店舗も、同様に届出が必要と判断されることがあります。

最終的な判断は、メニュー構成、店舗のコンセプト、そして実際の営業状況を総合的に勘案して警察署が行います。自分の店が食事メインであると自信を持って言えるかどうかが、一つの判断基準となるでしょう。

コンビニやスーパーなど小売業の場合

もう一つ、深夜営業の届出が不要な明確なケースとして、コンビニエンスストアやスーパーマーケットといった「小売業」が挙げられます。

これらの店舗は、24時間営業でお酒を販売していますが、警察署への深夜営業の届出は行っていません。その理由は、深夜営業の届出の対象となるのが、あくまで「飲食店営業」、つまり「客に飲食をさせる営業」だからです。

コンビニやスーパーは、瓶や缶に入ったお酒を販売していますが、その場で栓を開けてお客様に飲ませるサービスは提供していません。お客様は商品を購入し、店外(自宅など)で消費します。これは飲食物をその場で提供する「飲食店営業」ではなく、商品を販売する「小売業」に分類されます。酒類の販売には別途「酒類小売業免許」が必要ですが、これは税務署の管轄であり、警察署が管轄する風営法の規制対象とはなりません。

したがって、お酒を販売するだけで、その場で飲ませないのであれば、何時に営業していても深夜営業の届出は不要です。

ただし、近年増加している「イートインスペース」の扱いには注意が必要です。もし、コンビニやスーパーが設置したイートインスペースで、深夜0時以降に、お客様が購入したお酒を飲むことを店側が容認、あるいは推奨している場合、その行為は実質的な「飲食店営業」とみなされる可能性があります。

そうなると、「深夜にお酒をメインで提供する飲食店」と判断され、深夜営業の届出が必要になるという解釈も成り立ち得ます。イートインスペースの運用については、各自治体や警察署によっても見解が異なる場合があるため、もし深夜帯の飲酒を認めるような運用を考えている場合は、事前に管轄の警察署に相談することが賢明です。

基本的には、「その場で飲食させるかどうか」が飲食店営業と小売業を分ける境界線であると理解しておきましょう。

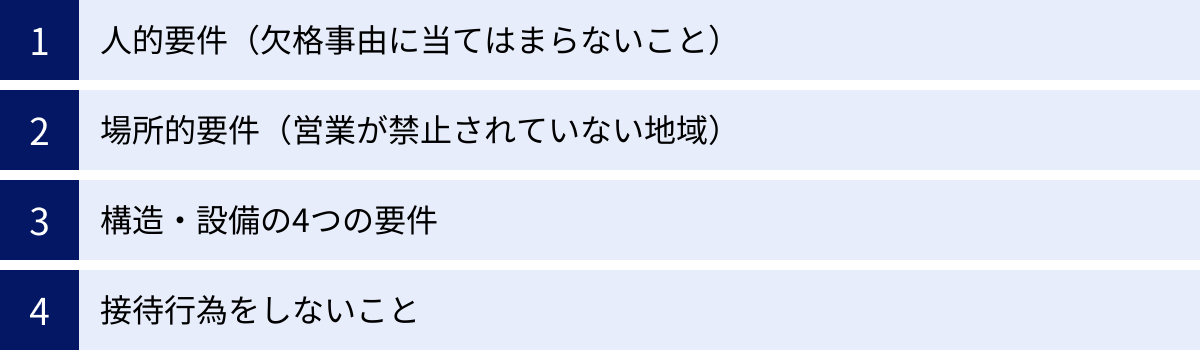

深夜営業許可の届出をするための4つの要件

深夜営業の届出は、書類を提出すれば誰でも受理されるわけではありません。風営法では、地域の風俗環境を良好に保つため、届出が受理されるための厳格な要件を定めています。これらの要件は大きく分けて「人」「場所」「店舗の構造・設備」、そして「営業方法」の4つに分類されます。すべての要件をクリアして初めて、深夜営業を始めることができます。ここでは、それぞれの要件について、具体的な内容を一つずつ詳しく解説します。

① 人的要件(欠格事由に当てはまらないこと)

まず、営業者自身(個人の場合は本人、法人の場合は役員)が、深夜に酒類を提供する飲食店を営むにふさわしい人物であることが求められます。風営法では、特定の経歴や状態にある人物を「欠格事由」として定め、これに該当する者は営業者になることを禁じています。

主な欠格事由は以下の通りです。

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または風営法違反等の特定の罪で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過しない者

- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者(暴力団員など)

- アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者

- 心身の故障により、深夜酒類提供飲食店営業を適正に行うことができない者

- 未成年者

- 風俗営業の許可を取り消され、その日から5年を経過しない者

- 法人の場合で、その役員の中に上記のいずれかに該当する者がいる場合

これらの要件は、届出時に提出する住民票や誓約書などによって確認されます。特に、過去に犯罪歴がある場合や、暴力団との関係を疑われる場合は、届出が受理されない可能性があります。法人で届出をする際は、代表取締役だけでなく、すべての役員(監査役も含む)がこの欠格事由に該当しないことが必要です。自分や役員がこれらの項目に当てはまらないか、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

② 場所的要件(営業が禁止されていない地域)

深夜営業は、日本全国どこでもできるわけではありません。都道府県が定める条例によって、深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されている地域が存在します。これは、学校や病院、図書館などの周辺や、静穏な住環境を保護すべき地域での営業を制限し、地域の平穏を保つことを目的としています。

具体的には、都市計画法で定められた「用途地域」によって、営業できるかどうかが決まります。

用途地域を確認する

用途地域とは、都市計画に基づき、土地を住宅地、商業地、工業地といった目的別に区分したものです。深夜営業の可否は、この用途地域に大きく左右されます。

一般的に、深夜営業が禁止されているのは、以下の用途地域です。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

これらの地域は、主に人々の居住環境を守ることを目的としているため、深夜の営業が制限されています。

一方で、深夜営業が可能なのは、主に以下の用途地域です。

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

- (市街化調整区域など、用途地域が定められていない地域)

店舗の物件を契約する前に、その所在地がどの用途地域に属しているかを必ず確認しなければなりません。 この確認を怠り、営業が禁止されている地域で物件を契約してしまうと、内装工事費などがすべて無駄になってしまいます。

用途地域の確認は、物件の住所を管轄する市区町村の役所の「都市計画課」などの窓口で行うことができます。また、多くの自治体ではウェブサイト上で用途地域マップを公開しているため、オンラインで手軽に調べることも可能です。これは、深夜営業の準備における最も初期段階で、かつ最も重要なステップの一つです。

③ 構造・設備の4つの要件

店舗の内部構造や設備についても、風営法で細かな基準が定められています。これは、店内の風紀を健全に保ち、犯罪の発生を防止することを目的としています。主な要件は以下の4つです。

① 客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合)

客室が1室しかない場合は、その床面積が9.5平方メートル(約5.7畳)以上なければなりません。 ただし、客室が複数ある場合は、1室あたりの面積制限はなく、すべての客室の合計面積が9.5平方メートル以上あればよいとされています(自治体により解釈が異なる場合があるため要確認)。

ここでいう「客室」とは、純粋にお客様が飲食をするスペースを指し、厨房、トイレ、廊下、従業員控室などは含まれません。面積の計算は、壁や柱の厚みを含まない「内法(うちのり)寸法」で行います。この要件を満たしていることを証明するために、後述する「求積図」の作成が必要となります。

② 客室の見通しを妨げる設備がない

客室の内部に、見通しを妨げるような高さ1メートル以上の設備を設置することは原則として禁止されています。 これには、つい立て、パーテーション、観葉植物、背の高い椅子の背もたれなどが該当します。

これは、店内の死角をなくし、お客様同士のトラブルや風紀を乱す行為、犯罪などを未然に防ぐための重要な規制です。客席全体がレジや厨房から見渡せるような、開放的なレイアウトが求められます。

個室を設置することは、この「見通しを妨げる設備」に該当するため、原則として認められません。ただし、例外的に認められるケースもないわけではありませんが、その判断は非常に厳格であり、必ず警察署との事前相談が必要です。

③ 善良な風俗を害する装飾や設備がない

店内に、善良な風俗や少年の健全な育成を害するおそれのある装飾や設備を設けることはできません。具体的には、以下のようなものが該当します。

- 過度に性的好奇心をそそるような、ヌードや水着姿のポスター、写真、絵画など。

- わいせつな文言やデザインが施された装飾。

- 射幸心をそそるおそれのある設備(ビデオゲーム機など)。

店舗のコンセプトとしてアートや写真を飾りたい場合でも、その内容がこの規制に抵触しないか、慎重に検討する必要があります。

④ 明るさが20ルクス以下にならない

客室の照明は、その明るさ(照度)が20ルクス以下にならないように維持しなければなりません。 20ルクスという明るさは、一般的に「映画館で本編が始まる前の、客席がうっすらと明るい状態」程度とされています。

この規制の目的も、店内の見通しを確保し、犯罪や風紀の乱れを防ぐことです。ムードを演出するために照明を暗くしたいと考えるオーナーも多いかもしれませんが、法律で定められた基準を下回ることはできません。

特に注意が必要なのが、「調光器(スライダック)」の設置です。 明るさを自由に調節できる調光器を設置し、客の好みや店の雰囲気によって20ルクス以下にできてしまう状態は、それ自体が違反とみなされます。調光器を設置する場合は、明るさが20ルクス以下にならないようにストッパーを設けるなどの対策が必要です。

この照度要件は、警察官による立入検査の際に、照度計を用いて実際に計測されることがあります。常に基準をクリアできる照明計画を立てることが不可欠です。

④ 接待行為をしないこと

最後に、これは店舗の構造ではなく「営業方法」に関する要件ですが、深夜営業の届出において最も重要なルールの一つです。深夜酒類提供飲食店では、従業員がお客様に対して「接待行為」を行うことは固く禁じられています。

「接待行為」とは、前述の通り、特定の客の隣に座ってお酌をしたり、長時間談笑したり、一緒にゲームをしたりするなど、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指します。

このルールは、深夜営業の店と風俗営業の店を明確に区別するための根幹となるものです。もし接待行為を行えば、それは「無許可での風俗営業」とみなされ、厳しい罰則の対象となります。

従業員教育を徹底し、フレンドリーな接客と法律で禁じられた接待行為との境界線を、スタッフ全員が正しく理解しておくことが、健全な店舗運営を継続する上で不可欠です。

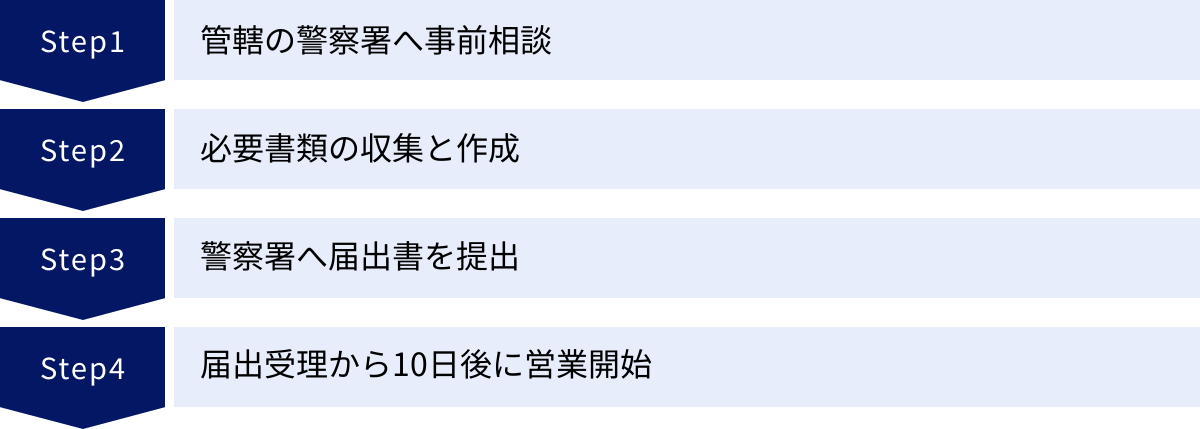

深夜営業許可の届出の流れを4ステップで解説

深夜営業を開始するためには、定められた手順に沿って手続きを進める必要があります。全体の流れを把握しておくことで、計画的に準備を進め、スムーズな営業開始につなげることができます。ここでは、届出のプロセスを大きく4つのステップに分けて、具体的に解説していきます。

① ステップ1:管轄の警察署へ事前相談

深夜営業の届出を成功させるための最も重要なステップが、この「事前相談」です。 書類を準備して、いきなり窓口に提出するのではなく、まずは店舗の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」(または地域によって名称が異なる保安係など、風俗営業を管轄する部署)へ相談に行くことを強くお勧めします。

事前相談では、以下の点を確認することが主な目的です。

- 場所的要件の確認:営業予定地の住所を伝え、その場所が深夜営業を禁止されている地域でないかを確認します。

- 構造・設備の要件確認:店舗の図面(手書きの簡単なものでも可)を持参し、客室の面積、見通しを妨げる設備の有無、照明計画などが風営法の要件を満たしているかを担当者に確認してもらいます。

- 必要書類の確認:自身のケース(個人か法人か、賃貸か自己所有かなど)に応じて、具体的にどのような書類が必要になるか、その様式や書き方についてのアドバイスを受けます。

この事前相談には、いくつかの大きなメリットがあります。

第一に、計画の初期段階で法的な問題点を洗い出せることです。もし場所的要件や構造的要件に問題があれば、この時点で指摘してもらえます。内装工事を着工する前であれば、設計を変更するなどの対応が可能であり、無駄な投資を防ぐことができます。

第二に、手続きのプロである警察の担当者から直接指導を受けられることです。これにより、書類の不備による手戻りを最小限に抑え、その後の手続きを円滑に進めることができます。

第三に、担当者と良好な関係を築けることです。事前に相談に訪れることで、真摯に法令を遵守しようとする姿勢を示すことができ、その後の手続きにおいてもスムーズなコミュニケーションが期待できます。

事前相談に行く際は、アポイントメントが必要な場合が多いため、あらかじめ電話で連絡し、訪問日時を調整しておきましょう。

② ステップ2:必要書類の収集と作成

事前相談で確認した内容に基づき、本格的に必要書類の収集と作成に取り掛かります。必要となる書類は多岐にわたりますが、特に専門知識が求められ、時間がかかるのが「各種図面」の作成です。

平面図、求積図、照明・音響設備図など、警察署に提出する図面は、単なる店舗のレイアウト図ではありません。法律で定められた要件(客室面積、見通し、照明のワット数など)をすべて満たしていることを、図面上で正確に証明する必要があります。寸法や設備の記号なども、定められたルールに則って記載しなければなりません。

これらの図面作成は、CADソフトなどを使って作成するのが一般的ですが、知識がないと非常に困難な作業です。そのため、多くの事業者が行政書士などの専門家に作成を依頼します。

図面以外にも、住民票や登記事項証明書、飲食店営業許可証の写しなど、 विभिन्न機関から取り寄せる書類も多数あります。書類によっては取得に時間がかかるものもあるため、リストアップし、計画的に収集を進めましょう。

③ ステップ3:警察署へ届出書を提出

すべての必要書類が完璧に揃ったら、いよいよ管轄の警察署の窓口へ提出します。

届出書の提出は、深夜営業を開始しようとする日の10日前までに行う必要があります。 この期限は法律で定められているため、厳守しなければなりません。例えば、4月21日から深夜営業を始めたい場合は、4月11日までに届出を完了させる必要があります。

窓口では、担当者が提出された書類一式をその場でチェックします。書類の記載漏れや添付書類の不足、図面の不備などがあれば、受理されずに持ち帰りを指示されます。その場合は、指摘された箇所を修正し、後日改めて提出し直すことになります。

すべての書類に問題がなく、形式的な要件が満たされていると判断されれば、届出は「受理」されます。受理されると、提出した届出書の控えに受理印が押されて返却されます。この受理印が押された控えが、正式に届出が完了したことを証明する重要な書類となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。

④ ステップ4:届出受理から10日後に営業開始

警察署に届出が受理されても、すぐに深夜営業を始められるわけではありません。風営法では、届出が受理された日の翌日から起算して10日を経過した後でなければ、深夜営業を開始してはならないと定められています。

この10日間は、警察が届出内容を確認したり、必要に応じて現地調査を行ったりするための期間とされています。

例えば、4月11日に届出が受理された場合、その翌日である4月12日から10日間(4月21日まで)が経過措置期間となります。したがって、実際に深夜営業を開始できるのは、4月22日の午前0時からとなります。

「許可」ではないため、警察署から「営業を開始してよい」という通知や許可証のようなものが送られてくることはありません。受理日から10日が経過すれば、自動的に営業を開始できる権利が発生します。

このスケジュールを正確に把握し、店舗のオープン日や告知のタイミングなどを計画することが重要です。

深夜営業許可の届出に必要な書類一覧

深夜営業の届出をスムーズに進めるためには、どのような書類が必要になるかを事前に正確に把握しておくことが不可欠です。ここでは、届出に必要となる主な書類を一つずつ解説します。ただし、自治体や個別の状況によって追加の書類が求められる場合もあるため、必ず管轄の警察署での事前相談で最終確認を行ってください。

深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届出書

これが手続きのメインとなる申請書類です。様式は各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできるか、警察署の窓口で入手できます。

記載内容は、届出をする人(個人または法人)の情報、営業所の名称や所在地、管理者の氏名など、営業の基本情報です。法人の場合は、役員全員の氏名や住所を記載する欄もあります。記入漏れや誤記がないよう、正確に記入する必要があります。

営業の方法を記載した書類

この書類では、具体的にどのような営業を行うのかを記載します。様式は届出書と同様に警察のウェブサイト等で入手できます。

主に以下の内容を記載します。

- 営業時間:例「午後6時〜翌午前2時」など、具体的な営業時間を記載します。

- 提供する酒類・食事の種類:メニューの概要を記載します。

- 料金体系:ドリンク一杯の価格帯やチャージ料金の有無などを記載します。

- その他:「接待行為は行いません」という旨を明記することが非常に重要です。

この書類によって、お店が風俗営業ではなく、健全な深夜酒類提供飲食店であることを示すことになります。

営業所の各種図面

届出書類の中で、最も作成が難しく、専門知識を要するのがこの各種図面です。 図面は、店舗が風営法の構造・設備要件をすべて満たしていることを客観的に証明するための、極めて重要な書類です。不備があれば、受理されません。

営業所の平面図

店舗全体のレイアウトを示す図面です。以下の情報を正確に記載する必要があります。

- 厨房、客室、トイレ、廊下、風除室など、各区画の配置と名称。

- 客室内のテーブル、椅子、カウンター、ソファなどの客席設備の配置と寸法。

- 厨房内のシンク、コンロ、冷蔵庫などの主要な厨房設備の配置。

- レジ、音響機器、出入口、窓などの位置。

営業所の求積図

営業所全体の面積を計算し、その算出根拠を示した図面です。壁の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)ではなく、壁の内側で測定した面積(内法面積)で計算する必要があります。

客室等の求積図

客室、厨房、トイレなど、区画ごとの面積をそれぞれ計算し、その算出根拠を示した図面です。特に、客室の面積が法定要件(1室の場合9.5㎡以上)を満たしていることを証明するために不可欠です。

照明・音響設備図

客室内に設置されている照明器具(ダウンライト、ペンダントライト、スポットライトなど)と、音響設備(スピーカーなど)の配置を平面図上に示し、それぞれのワット数や個数を一覧表などで明記した図面です。これは、照度要件(20ルクス以上)や騒音規制に関連する情報を警察が確認するために必要となります。

住民票の写し(本籍地が記載されたもの)

届出をする人(個人の場合は本人、法人の場合は役員全員分)の人的要件(欠格事由に該当しないこと)を確認するために提出します。

必ず「本籍地(または国籍)」が記載されているものが必要です。また、マイナンバー(個人番号)は記載されていないものを取得してください。

飲食店営業許可証の写し

深夜営業の届出は、そもそも飲食店としての営業が許可されていることが大前提です。そのため、管轄の保健所から交付された「飲食店営業許可証」のコピーを提出する必要があります。まだ取得していない場合は、先に保健所の手続きを完了させてください。

(賃貸物件の場合)使用承諾書

営業所が賃貸物件である場合に必要となる書類です。物件のオーナー(大家さん)から、「この物件を、深夜において酒類を提供する飲食店として使用することを承諾します」という内容の同意書に署名・捺印をもらいます。

様式は任意ですが、警察署でサンプルをもらえることもあります。賃貸借契約書に「店舗(飲食店)としての使用を許可する」といった記載があるだけでは不十分な場合が多く、「深夜の酒類提供」について明確に承諾を得ていることが重要です。オーナーとの良好な関係を築き、事前に協力を依頼しておきましょう。

(法人の場合)定款および登記事項証明書

法人が届出を行う場合に必要です。

- 定款の写し:会社の目的(事業内容)に「飲食店の経営」といった内容が含まれているかを確認されます。原本と相違ない旨を証明する奥書証明が必要です。

- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):法務局で取得します。役員構成などを確認し、役員が人的要件(欠格事由)に該当しないかを確認するために使用されます。

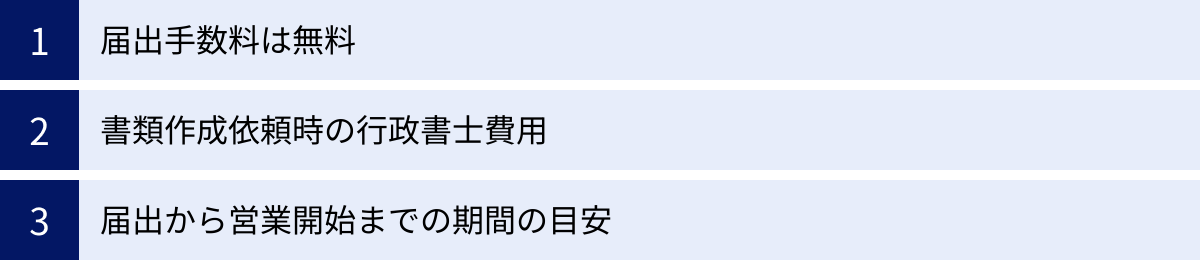

深夜営業許可の届出にかかる費用と期間

深夜営業を始めるにあたり、資金計画や開業スケジュールを立てる上で、手続きにかかる費用と期間を把握しておくことは非常に重要です。ここでは、届出に直接かかる公的な手数料から、専門家に依頼した場合の費用、そして実際に営業を開始できるまでの期間の目安について解説します。

届出手数料は無料

まず、費用面での大きなポイントとして、深夜における酒類提供飲食店営業の届出にあたり、警察署に支払う手数料は一切かかりません。 つまり、公的な手数料は0円です。

これは、この手続きが行政庁の裁量的な判断を伴う「許可」ではなく、形式的な要件を満たせば受理される「届出」であるためです。風俗営業の「許可」申請の場合は、数万円の申請手数料が必要となりますが、深夜営業の届出にはそれが不要です。

したがって、もし自分で全ての書類を作成し、手続きを行うのであれば、費用は住民票や登記事項証明書の取得にかかる実費(数百円〜数千円程度)のみで済ませることが可能です。この点は、開業資金を少しでも抑えたい事業者にとっては朗報と言えるでしょう。

書類作成を依頼する場合の行政書士費用

警察署に支払う手数料は無料ですが、多くの事業者が手続きを専門家である行政書士に依頼します。その場合は、当然ながら行政書士への報酬が発生します。

行政書士に依頼する最大の理由は、届出で最も難易度が高い「各種図面」の作成を代行してもらえる点にあります。前述の通り、平面図や求積図、照明・音響設備図などは、風営法の要件を正確に反映させる必要があり、専門的な知識と作図スキルが求められます。自分で作成して何度も警察署から修正を指示される手間と時間を考えれば、専門家に任せるメリットは大きいと言えます。

行政書士に深夜営業の届出を依頼した場合の費用相場は、地域や依頼する業務の範囲(図面作成のみか、書類収集や警察署との折衝まで全て含むかなど)によって異なりますが、一般的には10万円〜20万円程度が目安となります。

この費用には、以下のような専門的な業務に対する対価が含まれています。

- 店舗の現地調査・測量

- CADソフト等を使用した専門的な図面の作成

- 警察署との事前相談・折衝

- 届出書や営業の方法など、各種申請書類の作成

- 必要書類(住民票など)の収集代行

- 警察署への書類提出代行

費用はかかりますが、複雑で時間のかかる手続きから解放され、その分の時間と労力を、メニュー開発やスタッフ採用、内装工事の打ち合わせといった、オープンに向けた本質的な準備に集中できるという大きなメリットがあります。

届出から営業開始までの期間の目安

手続きにかかる期間を考える際、「書類を提出してから営業開始まで」と「準備を開始してから営業開始まで」の2つの視点があります。

まず、法律で定められている期間として、警察署に届出書類が正式に受理されてから、実際に深夜営業を開始できるまでには「10日間」の待機期間が必要です。 これは、受理日の翌日から起算して10日間を経過した後に営業が可能になるというルールです。この期間は短縮できません。

しかし、より重要なのは、届出の準備を始めてから、書類が受理されるまでの期間です。この期間は、個々の状況によって大きく変動します。

- 事前相談:警察署の担当者とのアポイント調整に数日〜1週間程度。

- 書類収集:住民票などは即日発行できますが、法人の登記事項証明書や、オーナーからの使用承諾書の取得には時間がかかる場合があります。

- 図面作成:ここが最も時間を要する部分です。店舗の測量から始まり、CADでの正確な作図、修正などを含めると、専門家である行政書士に依頼しても、通常2週間〜1ヶ月程度は見ておく必要があります。もし自分で作成する場合は、さらに長い時間がかかることも覚悟しなければなりません。

これらの準備期間を総合すると、深夜営業の届出を計画してから実際に営業を開始するまでには、スムーズに進んでも1ヶ月半〜2ヶ月程度はかかると考えておくのが現実的です。

開業日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組み、できるだけ早い段階で警察署への事前相談に行くことが、計画通りのオープンを実現するための鍵となります。

深夜営業における注意点と禁止事項

無事に届出が受理され、深夜営業を開始した後も、安心して営業を続けるためには、風営法で定められたルールを遵守し続ける必要があります。届出はゴールではなく、スタートです。ここでは、営業開始後に特に注意すべき点や、法律で禁止されている事項について詳しく解説します。これらのルール違反は、罰則や営業停止処分の対象となる可能性があるため、必ず理解しておきましょう。

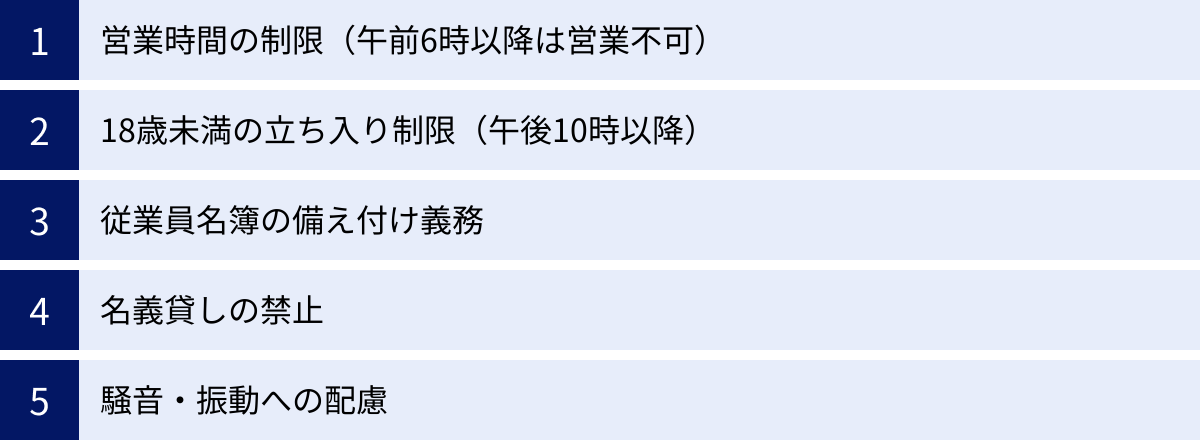

営業時間の制限(午前6時以降は営業不可)

深夜営業の届出は、その名の通り「深夜」の営業を可能にするものですが、これは24時間営業を認めるものではありません。風営法では、深夜酒類提供飲食店の営業時間を「深夜(午前0時から午前6時までの時間)において営む」と定義しています。

これはつまり、午前6時を過ぎて営業を続けることはできない、ということを意味します。意外と見落とされがちなポイントですが、深夜営業の届出をした店は、午前6時には必ず店を閉めなければなりません。

例えば、「バーを午前3時まで営業する」というのは問題ありませんが、「朝まで飲めるバーとして午前8時まで営業する」といった営業形態は、この届出だけでは違法となります。もし午前6時をまたいで営業したい場合は、風営法の規制を受けない「食事がメイン」の業態である必要があります。

「深夜営業」という言葉のイメージから、時間を気にせず営業できると誤解しないよう、午前6時が営業のデッドラインであることを正確に認識しておく必要があります。

18歳未満の者の立ち入り制限(午後10時以降)

青少年の健全な育成を保護する観点から、深夜にお酒を提供する飲食店には、年少者の立ち入りに関する厳しい制限が設けられています。

具体的には、午後10時から翌日の午前6時までの時間帯において、18歳未満の者を客として立ち入らせてはなりません。 このルールは非常に厳格で、たとえ保護者が同伴していたとしても、18歳未満であれば立ち入りは禁止です。

また、客としてだけでなく、従業員として18歳未満の者をこの時間帯に働かせることも、労働基準法および風営法の両方で固く禁じられています。

さらに、事業者には、この立ち入り制限について、営業所の見やすい場所に表示する義務があります。入口などに「午後10時以降、18歳未満の方の立ち入りはお断りします」といった内容のステッカーや掲示物を貼っておく必要があります。

従業員名簿の備え付け義務

深夜酒類提供飲食店には、従業員に関する情報を記載した「従業員名簿」を作成し、営業所に備え付けておく義務があります。これは、警察が営業の実態を把握し、万が一の際に迅速な対応ができるようにするためのものです。

名簿に記載すべき事項は、以下の通りです。

- 従業員の氏名、住所、生年月日、性別

- 国籍(外国人の場合)

- 採用年月日

- 退職年月日

- 従事する業務の内容

この名簿は、警察官が立入検査に訪れた際に、提示を求められることがあります。名簿を備え付けていなかったり、記載内容に不備があったりすると、指導や処分の対象となる可能性があるため、従業員の入退社の都度、速やかに更新し、常に最新の状態を保つようにしましょう。

名義貸しの禁止

風営法では、届出の名義を他人に貸して営業させる「名義貸し」を固く禁止しています。これは、人的要件の欠格事由に該当するために自分では届出ができない人物が、他人名義を利用して実質的に営業を行うといった、脱法行為を防ぐための重要な規制です。

届出を行った本人(法人の場合はその法人)が、責任を持って営業を行わなければなりません。 例えば、友人から「自分は欠格事由に当てはまるから、代わりに君の名前でバーの届出をしてほしい。経営は全部自分がやるから」と頼まれて安易に引き受けてしまうと、名義を貸した側も、借りた側も、共に重い罰則の対象となります。

名義貸しが発覚した場合、50万円以下の罰金に加え、営業停止などの行政処分が科される可能性があります。絶対に手を出してはならない違法行為です。

騒音・振動への配慮

深夜の営業は、静かな夜間の環境において、騒音や振動が近隣住民にとって大きな迷惑となりやすいという特性があります。そのため、風営法および各都道府県の条例では、営業所から発生する騒音や振動について、一定の基準値(デシベル数など)を定めています。

店内で流すBGMの音量や、お客様の話し声、カラオケの音などが、この基準値を超えないように常に注意を払う必要があります。特に、扉や窓を開け放して営業することは、音が外に漏れる大きな原因となるため、原則として避けるべきです。

また、店内の騒音だけでなく、店の外で発生する騒音にも配慮が求められます。 酔ったお客様が店の前で大声で話したり、騒いだりすることがないよう、退店時には「お静かにお願いします」と一声かけるなどの気配りが、近隣との良好な関係を維持する上で非常に重要です。近隣からの苦情は、警察の指導や立入検査のきっかけとなることも少なくありません。防音対策を検討するなど、ハード・ソフト両面での配慮が不可欠です。

無許可で深夜営業した場合の罰則

深夜営業の届出は、単なる形式的な手続きではありません。法律で定められた義務であり、これを怠った場合には厳しい罰則が科せられます。法令遵守の重要性を理解するために、無許可(無届出)で深夜営業を行った場合のリスクについて具体的に解説します。

まず、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をせず、深夜0時以降にお酒をメインとする営業を行った場合、風営法第53条に基づき、「50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

これは刑事罰であり、単にお金を払って終わりという話ではありません。罰金刑であっても前科がつくことになり、その後の社会生活や事業活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。

さらに、刑事罰に加えて、警察(公安委員会)による行政処分が科されることもあります。具体的には、「営業停止命令」が出される可能性があります。営業停止の期間は違反の程度によって異なりますが、その間は一切の営業ができなくなり、売上がゼロになるという直接的な経済的打撃を受けます。

そして、無許可営業のリスクの中でも特に深刻なのが、将来にわたる影響です。

風営法違反で罰金以上の刑に処せられた場合、その人物は「欠格事由」に該当することになります。これはつまり、刑の執行が終わってから5年間は、自分自身の名義で、深夜営業の届出はもちろん、風俗営業の許可申請も一切できなくなることを意味します。

一度違反を犯してしまうと、長期間にわたって水商売の世界から締め出されてしまうという、非常に重いペナルティが待っているのです。これは、法人で違反した場合も同様で、その法人はもちろん、違反行為に関わった役員も欠格事由に該当します。

「少しくらいならバレないだろう」「周りもやっているから大丈夫」といった安易な考えは、事業そのものを根底から揺るがす、極めて高いリスクを伴う行為です。届出にかかる手間や費用を惜しんだ結果、それとは比較にならないほどの大きな代償を支払うことになりかねません。

法令を正しく理解し、定められた手続きを誠実に履行することこそが、長期的に安定した店舗経営を行うための最も確実な道筋であると言えるでしょう。

深夜営業許可の届出を専門家(行政書士)に依頼するメリット

深夜営業の届出は、理論上は事業者自身で行うことも可能です。しかし、実際には多くの人が、行政手続きの専門家である行政書士に依頼しています。費用はかかりますが、それに見合うだけの、あるいはそれ以上のメリットが存在するからです。ここでは、届出を専門家に依頼することで得られる3つの大きなメリットについて解説します。

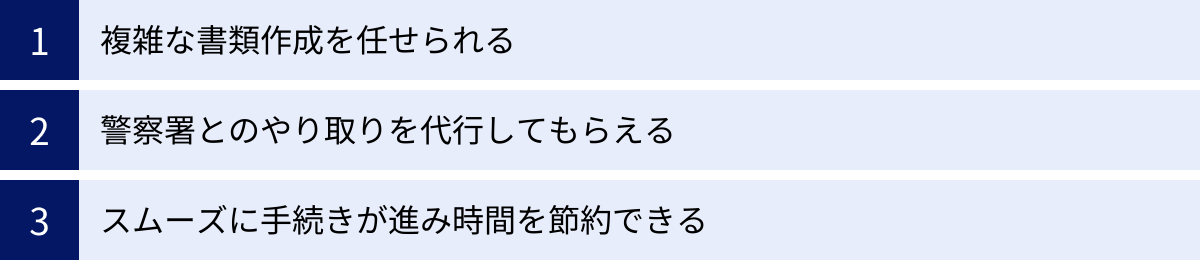

複雑な書類作成を任せられる

深夜営業の届出を専門家に依頼する最大のメリットは、手続きの中で最も専門的で時間のかかる「各種図面」の作成を、正確かつ迅速に行ってくれる点にあります。

前述の通り、警察署に提出する図面(平面図、求積図、照明・音響設備図など)は、単なる店舗のレイアウト図ではありません。風営法の定める構造・設備要件(客室面積9.5㎡以上、見通しを妨げる1m以上の設備の不存在、照度20ルクス以上など)をすべてクリアしていることを、ミリ単位の正確さで図面上に表現し、証明する必要があります。

これには、CADソフトを扱う技術はもちろん、風営法の条文や解釈に関する深い知識、そして各自治体のローカルルールに関する情報も必要となります。知識のない人が一から挑戦すると、何度も警察署から修正を指示され、そのたびに図面を描き直すという、膨大な時間と労力を費やすことになりかねません。

経験豊富な行政書士に依頼すれば、店舗の現地調査・測量から、法規制に適合した完璧な図面の作成まで、すべてを任せることができます。 これにより、事業者は最も煩雑で難しい作業から解放され、安心して他の準備に集中できます。

警察署とのやり取りを代行してもらえる

警察署への手続きは、多くの人にとって不慣れで、心理的なハードルが高いものです。特に、風営法を管轄する生活安全課の担当者は、法令遵守を徹底する立場から、厳格な態度で対応することが少なくありません。

専門用語が飛び交う中での質疑応答や、書類の不備を指摘された際の対応など、慣れないやり取りに戸惑い、ストレスを感じる事業者も多いでしょう。

行政書士に依頼すれば、こうした警察署とのやり取りの「窓口」となってもらえます。 事前相談のアポイントメント調整から、書類提出時の説明、担当者からの質問への応答、補正指示への対応まで、専門家が代理人として的確に進めてくれます。

行政書士は、日頃から警察署とやり取りをしているため、担当者の求めるポイントや、スムーズに話を進めるためのノウハウを熟知しています。これにより、事業者自身の心理的な負担が大幅に軽減されるだけでなく、無用なトラブルを避け、円滑に手続きを進めることが可能になります。

スムーズに手続きが進み時間を節約できる

店舗の開業準備は、やるべきことが山積しています。内装工事の打ち合わせ、厨房機器の選定、メニュー開発と試作、仕入れ先の開拓、スタッフの採用と教育、広告宣伝活動など、事業者が本来集中すべき業務は多岐にわたります。

このような状況で、慣れない行政手続きに多くの時間を奪われてしまうのは、非常にもったいないことです。書類の書き方を調べたり、図面の作成に悪戦苦闘したり、役所や警察署に何度も足を運んだりする時間は、機会損失につながります。

専門家である行政書士に手続きを依頼することは、いわば「時間を買う」という投資です。 専門家は、これまでの経験から最短ルートで手続きを完了させるノウハウを持っています。無駄のない効率的な進行により、届出にかかるトータルの時間を大幅に短縮できます。

その結果、事業者は、節約できた貴重な時間を、お店のクオリティを高め、成功の確率を上げるための本質的な業務にすべて注ぎ込むことができます。 オープン当初のスタートダッシュは、その後の経営を大きく左右します。手続きを専門家に任せて、万全の状態でオープン日を迎えることは、単なる費用対効果では測れない、大きな価値があると言えるでしょう。

深夜営業許可に関するよくある質問

ここでは、深夜営業の届出に関して、事業者の方々から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。具体的なケースに関する疑問を解消し、より深い理解につなげるための一助としてください。

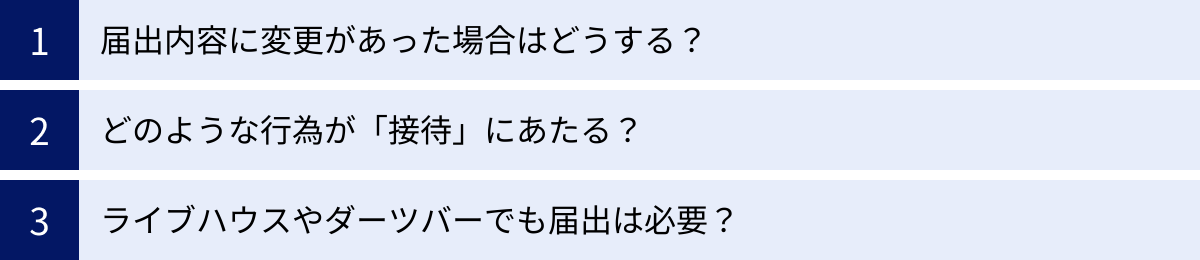

届出内容(店名や代表者)に変更があった場合はどうする?

無事に深夜営業の届出が完了した後も、店舗を運営していく中で、届出した内容に変更が生じることがあります。その場合は、変更内容に応じた「変更届出書」を、管轄の警察署に提出する義務があります。

変更届出が必要となる主なケースは以下の通りです。

- 営業者の氏名・住所の変更(個人の場合)

- 法人の名称・所在地の変更

- 法人の役員の変更(就任・退任・氏名変更など)

- 営業所の名称(店名)の変更

- 管理者の氏名・住所の変更

これらの変更があった場合は、変更があった日から10日以内(法人の役員変更の場合は20日以内)に、変更届出書と、変更内容を証明する書類(住民票、登記事項証明書など)を添えて提出する必要があります。

一方で、営業所の構造や設備に大幅な変更を加える場合は、単なる変更届では済まないことがあります。例えば、客室を増設したり、壁を取り払ってレイアウトを大きく変えたりするような大規模な改装を行うと、それは「同一性のない変更」とみなされ、実質的に新規の営業開始届出と同じ手続きをやり直す必要があります。

どのような変更が「変更届」で済み、どのような変更が「新規届出」になるかの判断は、警察署が行います。店舗の改装などを計画している場合は、必ず事前に警察署に相談してください。

どのような行為が「接待」にあたる?

深夜営業の店で最も注意すべき「接待行為」の禁止ですが、その境界線は時に曖昧で、判断に迷うことがあります。改めて、どのような行為が接待とみなされるリスクがあるのかを具体的に確認しておきましょう。

接待の核心は、「特定のお客様に対して、飲食店の本来のサービスを超える、個人的で特別なもてなしを行うこと」にあります。

- 身体的な接触:隣に座る、体を密着させる、手を取る、肩を組むなど。

- 継続的な会話・お酌:特定のお客様の席に付きっきりになり、長時間にわたって談笑したり、集中的にお酌をしたりする行為。

- 遊興を共にすること:お客様と一緒にカラオケでデュエットする、ダーツやビリヤード、テーブルゲームなどを一緒に行う行為。

ポイントは、これらの行為が「不特定多数」ではなく「特定少数」の客に対して行われる点です。バーテンダーがカウンター内のすべてのお客様と分け隔てなく会話を楽しむのは、通常の接客の範囲内とみなされることがほとんどです。しかし、カウンター越しであっても、特定の一人のお客様とだけ延々と話し込み、他のお客様へのサービスを怠るような状況は、接待と判断される可能性があります。

「お客様に楽しんでもらいたい」という気持ちが、法律の境界線を超えてしまわないよう、従業員全員が接待の定義を正しく理解し、節度ある接客を心がけることが重要です。

ライブハウスやダーツバーでも届出は必要?

ライブハウス、ダーツバー、スポーツバーなど、飲食に加えて特定のエンターテインメント要素を持つ業態は、どの許可や届出が必要になるか、判断が特に複雑になるケースがあります。

基本的な考え方は、「深夜0時以降に」「お酒をメインとして提供する」のであれば、原則として深夜営業の届出が必要になります。その上で、提供するエンターテインメントの内容によって、別の許可が必要になるかを検討します。

- ライブハウス:深夜0時以降にお酒をメインで提供するなら、深夜営業の届出が必要です。加えて、アーティストが演奏し、客に音楽を聴かせる行為がメインであれば「興行場法」の許可が別途必要になる場合があります。

- ダーツバー、ビリヤードバー:深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合、深夜営業の届出が必要です。しかし、もしお店側がダーツやビリヤードなどの「遊興」をお客様に積極的にさせ、かつ深夜0時以降も営業する場合は、深夜営業の届出ではなく、より要件の厳しい「特定遊興飲食店営業許可」が必要になる可能性が高いです。

- スポーツバー:大型スクリーンでスポーツ観戦をさせる行為も「遊興」とみなされる可能性があります。単にテレビを流しているだけなら問題ありませんが、お店が主導して客に応援を促したり、一体感を煽ったりするような営業形態で、かつ深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合、「特定遊興飲食店営業許可」の対象となることがあります。

このように、業態によっては複数の法律が絡み合い、判断が非常に難しくなります。自分の店がどのカテゴリーに属するのか、自己判断は非常に危険です。必ず、事業計画の段階で警察署の生活安全課に詳細を相談し、どの手続きが必要なのか、明確な指導を仰いでください。