現代のビジネス、特にEC(電子商取引)市場の拡大に伴い、サプライチェーンの要である「物流倉庫」の重要性はますます高まっています。多くの企業にとって、商品を顧客に迅速かつ正確に届けることは、顧客満足度を左右し、ひいては事業の成否を分ける重要な要素です。

しかし、「物流倉庫」と聞くと、単に「商品を保管しておく場所」というイメージを持つ方も少なくないかもしれません。実際には、現代の物流倉庫は保管機能だけでなく、ピッキング、梱包、流通加工、情報管理といった多様な役割を担う、企業の競争力を支える戦略的拠点へと進化しています。

この記事では、物流倉庫の基本的な定義から、その具体的な役割、多岐にわたる種類、そして混同されがちな物流センターや3PL(サードパーティー・ロジスティクス)との違いについて、専門用語を交えながらも分かりやすく徹底解説します。

さらに、物流業界が直面する「人手不足」や「コスト増大」といった課題と、その解決策についても深掘りします。物流業務の効率化やアウトソーシングを検討している企業の担当者様にとって、必見の内容です。この記事を読めば、自社の物流戦略を見直し、最適化するための具体的なヒントが得られるでしょう。

目次

物流倉庫とは

物流倉庫とは、生産者から消費者へ商品が届くまでの流通過程(サプライチェーン)において、商品を一時的に保管・管理し、関連する様々な業務を行うための施設です。かつては文字通り「倉庫」、つまり物品を貯蔵・保管する機能が中心でしたが、現代のビジネス環境の変化に伴い、その役割は大きく変化・拡大しています。

単なる「保管場所」から、物流プロセス全体を効率化し、付加価値を生み出す「流通拠点」へと進化したのが、現代の物流倉庫の姿です。特にEC市場の急速な発展は、物流倉庫に「より速く、より正確に、より柔軟に」という高度な要求を突きつけています。顧客からの注文に応じて、膨大な種類の商品の中から正確にピッキングし、丁寧に梱包して、迅速に発送するという一連のプロセスは、物流倉庫が担う重要な機能です。

この背景には、サプライチェーンマネジメント(SCM)の考え方が浸透したことがあります。SCMとは、原材料の調達から生産、在庫管理、販売、配送に至るまでの一連のプロセスを統合的に管理し、最適化することで、顧客満足度の向上とコスト削減を両立させる経営管理手法です。このSCMにおいて、物流倉庫は在庫の最適化とリードタイム(発注から納品までの時間)の短縮を実現するハブ機能を果たす、極めて重要な存在として位置づけられています。

具体的に、物流倉庫の役割は、商品の特性や鮮度を維持しながら保管する「保管・管理機能」だけでなく、注文に応じて商品を取り出す「ピッキング」、配送先ごとに仕分ける「仕分け」、商品を保護しブランド価値を高める「梱包」、値札付けや組み立てなどを行う「流通加工」、そしてこれらのプロセス全体をデータで管理する「情報管理機能」など、多岐にわたります。

これらの機能を効率的に実行するために、現代の物流倉庫ではWMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)と呼ばれるITシステムや、AGV(無人搬送車)や自動仕分け機といったマテハン(マテリアルハンドリング)機器の導入が進んでいます。これにより、ヒューマンエラーの削減、作業効率の向上、在庫の可視化が実現され、高度化・複雑化する物流ニーズへの対応が可能になっています。

このように、物流倉庫はもはや静的な「保管施設」ではありません。企業の物流戦略を具現化し、顧客満足度と経営効率を向上させるための、ダイナミックで高機能な「戦略的物流拠点」であると理解することが、現代のビジネスを成功させる上で不可欠と言えるでしょう。

物流倉庫が担う5つの主な役割・機能

現代の物流倉庫は、単に商品を置いておくだけの場所ではなく、サプライチェーンを円滑に動かすための多様な機能を担っています。ここでは、物流倉庫が果たす5つの主要な役割・機能について、それぞれ具体的に解説します。

① 商品の保管・管理

物流倉庫の最も基本的な役割は、商品を安全かつ最適な状態で保管し、その価値を維持することです。これは、次の工程(出荷)に備えて商品をストックしておくという単純な機能に留まりません。

まず、「安全な保管」とは、盗難や紛失、破損から商品を守ることを意味します。そのため、多くの倉庫では厳重なセキュリティシステムや、商品の特性に合わせた棚(ラック)の設置、適切な荷役機器の使用が徹底されています。

次に、「最適な状態での保管」は、商品の品質を維持するために極めて重要です。例えば、食品や医薬品であれば厳格な温度・湿度管理が求められますし、アパレル製品であれば紫外線による色褪せを防ぐための管理、精密機器であれば衝撃や静電気から保護する対策が必要です。このように、保管する商品の特性を深く理解し、それぞれに最適な環境を提供することが、物流倉庫の重要な付加価値となります。

さらに、「管理」の側面では、在庫管理が中心的な業務となります。在庫管理の目的は、欠品による販売機会の損失を防ぎつつ、過剰在庫による保管コストの増大や品質劣化のリスクを最小限に抑えることです。これを実現するために、「先入れ先出し(FIFO: First-In, First-Out)」の原則が徹底されます。これは、先に入庫した商品から先に出荷することで、商品の鮮度や品質を保ち、長期滞留による劣化を防ぐための基本的な考え方です。

また、WMS(倉庫管理システム)を活用して、どの商品が、どこ(ロケーション)に、いくつあるのかをリアルタイムで正確に把握します。これにより、適正在庫を維持し、キャッシュフローを改善することにも繋がります。保管・管理機能は、物流品質と経営効率の基盤を支える、極めて重要な役割なのです。

② 荷役(入出庫・ピッキング・仕分け)

「荷役(にやく)」とは、物流倉庫内での商品の移動や、それに付随する一連の作業全般を指す言葉です。これは倉庫オペレーションの中核をなす、非常に重要な機能です。

- 入庫・検品

入荷した商品を受け取り、その種類や数量が発注内容と一致しているかを確認(検品)し、所定の保管場所(ロケーション)に格納(棚入れ)するまでの一連の作業です。この段階で正確な検品を行うことが、後の在庫差異を防ぐための第一歩となります。商品のバーコードをハンディターミナルでスキャンし、WMSに情報を登録することで、正確な在庫情報が記録されます。 - ピッキング

出荷指示(オーダー)に基づき、保管場所から指定された商品と数量を正確に取り出す(ピックアップする)作業です。ピッキングは、倉庫内作業で最も時間と労力がかかると言われる工程であり、その効率化が物流品質とコストを大きく左右します。ピッキングには、オーダーごとに商品を集める「シングルピッキング(摘み取り方式)」や、複数のオーダーの商品をまとめて集めてから仕分ける「トータルピッキング(種まき方式)」など、様々な手法があります。WMSからの指示に基づき、最適な動線で作業を進めることが効率化の鍵です。 - 仕分け

ピッキングされた商品を、配送先や配送ルート、運送会社ごとなどに分類する作業です。特に、複数の店舗や多数の個人顧客に商品を配送する場合、この仕分け作業の正確さが誤出荷を防ぐ上で極めて重要になります。近年では、自動仕分けソーター(商品をコンベア上で自動的に分類する機械)を導入し、大幅な効率化と精度向上を実現している倉庫も増えています。

これらの荷役作業は、一つ一つが連動しており、どこか一つでも滞ったりミスが発生したりすると、全体のリードタイムの遅延や誤出荷に繋がります。そのため、作業プロセスの標準化と、WMSやマテハン機器を活用した効率化・自動化が常に追求されています。

③ 梱包・発送

ピッキング・仕分けされた商品を、顧客の手元に安全に届けるための最終工程が「梱包」と「発送」です。この工程は、顧客満足度に直結する非常に重要な役割を担います。

梱包の第一の目的は、輸送中の衝撃や振動、天候の変化などから商品を保護することです。商品のサイズや形状、壊れやすさに応じて、適切な大きさの段ボールや緩衝材(エアークッション、発泡スチロールなど)を選定します。梱包が不十分だと、商品が破損した状態で顧客に届いてしまい、クレームや返品の原因となります。

しかし、現代の梱包は単なる保護機能だけではありません。ブランドイメージを伝え、顧客体験を高めるためのマーケティングツールとしての側面も持っています。例えば、オリジナルのロゴが入った段ボールやテープを使用したり、商品に合わせたデザイン性の高い梱包材を使ったり、感謝のメッセージカードを同梱したりすることで、開封時の「感動体験(アンボクシング・エクスペリエンス)」を演出し、リピート購入に繋げることができます。

発送業務では、梱包された荷物に配送伝票を貼り付け、契約している配送業者(宅配便会社など)に引き渡します。WMSと連携することで、届け先情報が自動で伝票に印字され、荷物の追跡番号もシステムに記録されます。これにより、出荷後の荷物の状況を顧客に通知したり、問い合わせに迅速に対応したりすることが可能になります。

このように、梱包・発送は物流オペレーションの最終段階であると同時に、顧客との最初の物理的な接点でもあります。丁寧で質の高い梱包は、企業の信頼性を高める上で欠かせない要素なのです。

④ 流通加工

流通加工とは、物流倉庫内で商品の付加価値を高めるために行われる様々な加工作業のことです。この機能により、商品はより販売しやすい状態になり、小売店や最終消費者の手間を省くことができます。

流通加工は、BtoB(企業間取引)とBtotoC(消費者向け取引)の両方で重要な役割を果たします。

| 流通加工の具体例 | 説明 |

|---|---|

| 値札付け・タグ付け | アパレル製品などに価格やブランドのタグを取り付ける作業。店舗側での作業を不要にし、納品後すぐに陳列できる状態にします。 |

| ラベル・シール貼り | 商品の品質表示ラベル、キャンペーンシール、輸入商品の日本語成分表示ラベルなどを貼り付けます。 |

| 検品・検針 | アパレル製品に針などの危険物が混入していないか、専用の検針機でチェックします。また、製品に汚れやほつれがないかを目視で確認する作業も含まれます。 |

| 組み立て・セットアップ | 家具や機器の簡単な組み立てや、複数の商品を組み合わせてギフトセットを作成する(アソート)作業です。 |

| ギフトラッピング | クリスマスや母の日などのイベントに合わせて、商品を包装紙で包み、リボンをかけるなどのギフト対応を行います。 |

| シュリンク包装 | 商品を専用フィルムで覆い、熱を加えて収縮させることでぴったりと包装します。商品の保護やセット商品の固定に用いられます。 |

これらの流通加工を物流倉庫で行うことで、サプライチェーン全体の効率化が図れます。例えば、海外から輸入した商品を一度工場に戻して加工するのではなく、港に近い倉庫で検品やラベル貼りを行ってから全国に出荷することで、輸送コストと時間を大幅に削減できます。

流通加工は、もはや単なるオプションサービスではありません。顧客の多様なニーズに応え、競合との差別化を図るための戦略的な機能として、その重要性を増しています。

⑤ 情報管理

現代の物流倉庫における5つ目の、そして最も重要な機能が「情報管理」です。物理的なモノの流れ(物流)と、それに伴う情報の流れ(情報流)を統合的に管理することが、効率的で高品質な物流を実現するための鍵となります。

この情報管理の中核を担うのが、WMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)です。WMSは、倉庫内のあらゆる業務をデジタルデータで管理するためのITシステムであり、主に以下のような機能を提供します。

- 在庫管理機能: 商品の入出庫情報、保管ロケーション、在庫数をリアルタイムで管理します。バーコードやQRコードを活用することで、正確な在庫数を維持し、棚卸作業の負担を大幅に軽減します。

- 入庫管理機能: 入荷予定データと実際の入荷商品を照合(検品)し、スムーズな棚入れをサポートします。

- 出庫管理機能: 出荷指示データに基づき、効率的なピッキングリストを作成したり、ハンディターミナルに作業指示を出したりします。作業実績もリアルタイムで記録されます。

- 進捗管理機能: どのオーダーが今どの作業段階にあるのか(ピッキング中、梱包済み、出荷待ちなど)を可視化します。

- 帳票発行機能: ピッキングリスト、納品書、配送伝票など、必要な書類を自動で発行します。

WMSを導入することで、物流業務の「見える化」が実現します。これにより、管理者は倉庫全体の稼働状況を正確に把握し、問題点を発見して改善策を講じることが容易になります。また、作業員はシステムからの指示に従って動くため、業務が標準化され、特定のベテラン作業員に依存する「属人化」を防ぐことができます。

さらに、WMSに蓄積されたデータを分析することで、より高度な物流戦略を立てることも可能です。例えば、出荷データの分析から商品の売れ筋(ABC分析)を把握し、ピッキングしやすいロケーションに配置することで作業効率を向上させたり、季節変動を予測して適切な人員配置を行ったりすることができます。

情報管理機能は、他の4つの機能(保管、荷役、梱包、流通加工)全てを支える基盤であり、データに基づいた意思決定(データドリブン)を可能にする、現代の物流倉庫に不可欠な頭脳と言えるでしょう。

物流倉庫の種類

物流倉庫は、その所有者、立地、保管する荷物の種類によって、いくつかのカテゴリーに分類されます。自社のビジネスモデルや取り扱う商品に最適な倉庫を選ぶためには、これらの分類を理解しておくことが重要です。

所有者による分類

倉庫が誰によって所有・運営されているかによって、「営業倉庫」と「自家倉庫」の2つに大別されます。

| 種類 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 営業倉庫 | 他人の物品を保管することを目的に、倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けた倉庫。 | ・専門的な保管ノウハウがある ・物量の変動に柔軟に対応できる ・初期投資が不要 |

・保管料などのコストが発生する ・自社のルールを適用しにくい場合がある |

| 自家倉庫 | 企業が自社の荷物だけを保管するために所有・管理する倉庫。 | ・自社の都合に合わせて自由に運営できる ・機密性の高い商品を扱いやすい |

・建設・維持に多額のコストがかかる ・物量の変動に対応しにくい ・ノウハウの蓄積が必要 |

営業倉庫

営業倉庫は、第三者の顧客から寄託された物品を保管する、いわば「物流サービス業」として運営される倉庫です。倉庫業法という法律に基づいて運営されており、建物の強度や耐火性能、防火管理体制など、国が定めた厳しい基準をクリアしなければ登録を受けることができません。そのため、利用者は安心して自社の商品を預けることができます。

多くの企業、特に自社で倉庫を持つほどの物量がない中小企業や、季節によって物量が大きく変動する業種、EC事業者などが利用します。自社で倉庫を建設・維持する莫大なコストや手間をかけることなく、プロのノウハウと設備を活用できる点が最大のメリットです。3PL(サードパーティー・ロジスティクス)事業者が提供する物流サービスも、この営業倉庫を活用して行われます。

自家倉庫

自家倉庫は、メーカーや卸売業者、小売業者などが、自社の商品を保管する目的で自ら所有・運営する倉庫です。倉庫業法による規制の対象外であるため、比較的自由に設計・運営できますが、その分、建物の管理や防災対策、在庫管理など、すべての責任を自社で負う必要があります。

大規模な物量を安定して扱うメーカーの工場隣接倉庫や、独自のノウハウや厳格なセキュリティが求められる商品を扱う場合に採用されることが多いです。自社の業務フローに完全に合わせたオペレーションを構築できる柔軟性がメリットですが、建設費や維持管理費、人件費といった莫大な固定費が発生するため、相応の企業体力と安定した物量が見込めなければ、経営を圧迫するリスクも伴います。

立地による分類

倉庫がどこに建てられているか、その立地によっても役割や機能が異なり、主に3つのタイプに分類されます。

生産立地型倉庫

生産立地型倉庫は、工場や農地、漁港といった生産地の近隣に設置される倉庫です。主な目的は、生産された製品や収穫された農産物、水産物、あるいは生産に必要な原材料や部品を一時的に保管することです。

例えば、自動車メーカーの工場に隣接する部品倉庫や、地方の農協が運営する米倉庫などがこれにあたります。生産拠点と直結しているため、原材料の安定供給や、完成品のタイムリーな保管が可能となり、生産計画の効率化に貢献します。

消費立地型倉庫

消費立地型倉庫は、都市部やその近郊など、大勢の消費者がいるエリアの近くに設置される倉庫です。このタイプの倉庫は、顧客への迅速な配送を最大の目的としています。Amazonなどの大手EC事業者が、大都市圏に「フルフィルメントセンター(FC)」と呼ばれる巨大な倉庫を構えるのがその典型例です。

全国の生産地や工場から集められた商品を消費立地型倉庫に集約・保管し、顧客からの注文に応じて即座にピッキング・梱包・発送することで、注文当日から翌日の配送(リードタイムの短縮)を実現します。このタイプの倉庫は、一般的に「DC(ディストリビューションセンター)」とも呼ばれます。

港湾・臨港倉庫

港湾・臨港倉庫は、その名の通り、港や空港の近くに立地する倉庫で、主に輸出入される貨物(外国貨物)を取り扱います。

これらの倉庫の多くは、税関長の許可を受けた「保税倉庫」としての機能を持っています。保税倉庫とは、外国から到着した貨物を、関税や消費税が課されない「外国貨物」の状態で保管できる場所です。輸入者は、この倉庫に商品を保管している間に、販売先を決めたり、検品や簡単な加工を行ったりすることができ、国内に引き取る(輸入許可を受ける)タイミングで納税すればよいため、キャッシュフローの面で大きなメリットがあります。輸出の場合も、ここに貨物を運び込むことで手続きを進めることができます。国際物流において不可欠な存在です。

保管する荷物による分類

倉庫業法では、保管する物品の種類や特性に応じて、倉庫をさらに細かく分類しています。ここでは代表的な4つの種類を紹介します。

| 倉庫の種類 | 対象となる物品 | 特徴 |

|---|---|---|

| 普通倉庫 | 農業、鉱業、製造業の産品など、一般的な物品。 | 最も一般的な倉庫。設備や構造により1類〜3類、野積、貯蔵槽などに細分化される。 |

| 冷蔵倉庫 | 水産物、食肉、冷凍食品など10℃以下での保管が必要な物品。 | 厳格な温度管理(チルド、パーシャル、フローズンなど)が可能。食の安全を支える。 |

| 水面倉庫 | 原木(木材)。 | 海や川などの水面を利用して、木材を保管する。乾燥や虫害を防ぐ目的がある。 |

| 危険品倉庫 | 消防法や高圧ガス保安法などで定められた危険物、高圧ガスなど。 | 消防法などの厳しい基準に基づき、防火壁や消火設備などが設置されている。立地も制限される。 |

普通倉庫

最も一般的なタイプの倉庫で、私たちの身の回りのほとんどの製品(家電、アパレル、雑貨、常温で保管できる食品・飲料など)が対象となります。ただし、普通倉庫といっても、その設備や構造によってさらに細かく分類されています。例えば、「1類倉庫」は耐火・防水性能が高く、防湿対策も施されているため、幅広い物品に対応できる最もグレードの高い倉庫です。

冷蔵倉庫

生鮮食品や冷凍食品、一部の医薬品など、常温での保管が不可能な物品を、10℃以下の低温で保管するための専門倉庫です。保管する温度帯によって、C級(チルド:-2℃〜10℃)、F級(フローズン:-20℃以下)など、さらに細かくクラス分けされています。私たちの食生活を支えるコールドチェーン(低温物流)に不可欠な施設であり、徹底した温度管理と衛生管理が求められます。

水面倉庫

非常に特殊な倉庫で、海や川などの水面を柵で囲い、輸入された原木(丸太)などを浮かべて保管します。木材を水中に保管することで、乾燥によるひび割れや、害虫による被害を防ぐことができます。製材所などに隣接して設けられることが多く、数は少なくなっています。

危険品倉庫

消防法で定められた引火性・発火性のある液体(ガソリン、塗料など)や、高圧ガス保安法で定められた高圧ガスなど、法律で「危険品」として指定された物品を専門に保管する倉庫です。これらの物品は火災や爆発のリスクがあるため、倉庫の立地場所が厳しく制限されるほか、建物の構造(壁や梁の材質)、消火設備などについて、非常に厳しい安全基準を満たすことが義務付けられています。

物流倉庫とその他の施設との違い

「物流倉庫」という言葉としばしば混同される、「物流センター」「配送センター」「貸し倉庫」といった施設があります。それぞれ役割や機能が異なるため、その違いを正確に理解しておくことが重要です。

| 施設名 | 主な目的 | 主な機能 | 在庫の有無 |

|---|---|---|---|

| 物流倉庫 | 保管 | 保管、荷役 | 有り |

| 物流センター | 流通・加工 | 保管、荷役、流通加工、情報管理 | 有り |

| 配送センター | 配送・拠点 | DC:在庫保管・発送 TC:通過・仕分け |

DC:有り TC:無し |

| 貸し倉庫 | スペース提供 | 場所の貸し出し | (利用者が保管) |

物流センターとの違い

物流倉庫と物流センターの違いは、その主目的と機能の範囲にあります。

- 物流倉庫: 伝統的には「保管」を主目的とする施設を指す言葉でした。生産された商品を次の出荷まで安全にストックしておく、比較的静的な役割が中心でした。

- 物流センター: 「流通」を主目的とする施設です。保管機能に加えて、顧客からの注文に応じて商品をピッキング・仕分けし、値札付けなどの流通加工を行い、梱包・発送するといった、より動的な機能が強化されています。WMSなどを活用した情報管理機能も重視されます。

ただし、注意が必要なのは、現代においては両者の境界線が曖昧になっているという点です。前述の通り、近年の「物流倉庫」は、保管だけでなく流通加工や情報管理といった高度な機能を備えるのが一般的になっています。そのため、今日では「物流倉庫」と「物流センター」は、ほぼ同義の言葉として使われるケースが非常に多くなっています。

あえて使い分けるならば、「物流センター」は、より大規模で高機能な、サプライチェーンの中核を担う戦略的拠点というニュアンスが強いと言えるでしょう。一方、「物流倉庫」は、より広範な意味で、保管機能を持つ施設全般を指す言葉として使われます。

配送センターとの違い

配送センターは、顧客への商品配送に特化した拠点であり、その機能によってさらに「DC(Distribution Center:ディストリビューションセンター)」と「TC(Transfer Center:トランスファーセンター)」の2種類に大別されます。

- DC(ディストリビューションセンター): 在庫を保管する機能を持つ配送拠点です。「在庫型センター」とも呼ばれます。メーカーなどから入荷した商品を在庫として保管し、小売店や消費者からの注文に応じてピッキング、梱包して出荷します。Amazonのフルフィルメントセンター(FC)などがこの典型です。一般的に「物流センター」と呼ばれるものは、このDCの機能を持っています。

- TC(トランスファーセンター): 在庫を保管しない(=通過型)配送拠点です。「通過型センター」とも呼ばれます。複数の納入業者からの商品を一度TCに集め、そこで方面別に仕分けして、各店舗などへ配送する役割を担います。荷物を積み替えるだけの拠点なので、保管スペースはほとんどなく、入荷した商品はその日のうちにすぐ出荷されます(クロスドッキング)。主に、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、多頻度小ロット配送が必要な業態で活用されています。

つまり、「配送センター」という言葉は、在庫を持つDCと持たないTCの両方を含む、より広い概念です。これに対し、「物流倉庫」は基本的に在庫を保管する機能を持つため、機能的にはDCに近いと言えますが、TCとは明確に役割が異なります。

貸し倉庫との違い

物流倉庫(特に営業倉庫)と貸し倉庫は、一見すると似ていますが、その契約内容と責任の所在が根本的に異なります。

- 物流倉庫(営業倉庫): 荷主から商品を預かり、「保管」という役務(サービス)を提供する契約(寄託契約)です。倉庫業者は、預かった商品に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負います。つまり、商品の保管・管理に関する責任は倉庫業者側にあります。万が一、倉庫側の過失で商品に損害が生じた場合は、倉庫業者が賠償責任を負うことになります(倉庫業者はそのために保険に加入しています)。

- 貸し倉庫: トランクルームやレンタル収納スペースに代表されるように、倉庫という「スペース(場所)」を貸し出す契約(賃貸借契約)です。事業者は場所を提供するだけで、そこに保管されている物品の管理は行いません。したがって、保管物の盗難や破損などに対する責任は、原則として利用者(借主)自身にあります。

まとめると、物流倉庫は「モノの管理」を委託するサービスであり、貸し倉庫は「場所」を借りるサービスである、という点が決定的な違いです。ビジネスで本格的な物流業務を委託したい場合は、営業倉庫や3PL事業者を利用することになります。

物流倉庫と3PL(サードパーティー・ロジスティクス)の違い

物流業務のアウトソーシングを検討する際、「物流倉庫の利用」と「3PLの活用」はしばしば比較されますが、この2つは似て非なる概念です。その違いを理解することは、自社に最適な物流パートナーを選ぶ上で非常に重要です。

端的に言えば、物流倉庫の利用が「アラカルト(単品注文)」であるのに対し、3PLは「コース料理(包括的なサービス)」に例えられます。

- 物流倉庫の利用: 企業(荷主)が自ら物流戦略を立案し、その戦略を実行するために必要な「保管」「荷役」「梱包」といった個別の機能を、物流倉庫を運営する会社に委託する形態です。あくまで荷主が主体となって物流をコントロールし、倉庫会社は指示された業務を実行する「作業代行者」という位置づけになります。

- 3PL(サードパーティー・ロジスティクス): 企業(荷主)が、物流部門の業務全般を、第三者(サードパーティー)である専門企業に包括的にアウトソーシングする経営戦略です。3PL事業者は、単に作業を代行するだけではありません。荷主のビジネス全体を理解した上で、最適な物流戦略の立案(コンサルティング)、情報システムの構築、そして日々のオペレーション実行までを一気通貫で請け負います。いわば、荷主企業の「物流戦略部門」として機能するパートナーです。

この違いを、より具体的に比較してみましょう。

| 比較項目 | 物流倉庫の利用 | 3PL(サードパーティー・ロジスティクス) |

|---|---|---|

| 提供範囲 | 保管、入出庫、梱包などの物理的な「機能」が中心 | 物流戦略の立案、システム構築、業務改善提案を含む包括的な「ソリューション」 |

| 関係性 | 荷主(指示する側)と倉庫会社(実行する側)という限定的な関係 | 荷主と3PL事業者が一体となって物流改革を進める戦略的パートナー |

| 目的・ゴール | 倉庫スペースや労働力の確保、特定の作業の効率化 | 物流全体の最適化によるコスト削減とサービス品質向上、コア業務への集中 |

| 提案の有無 | 基本的に指示された業務を実行。改善提案は限定的。 | データ分析に基づき、コスト削減や効率化のための積極的な改善提案を行う |

| 責任範囲 | 委託された個別の作業に対する責任 | 物流プロセス全体の結果(コスト、品質、リードタイムなど)に対する責任 |

例えば、EC事業者が自社で在庫管理や発送業務を行うのが困難になった場合を考えてみましょう。

「物流倉庫を利用する」ケースでは、事業者が「この商品を、この棚に保管してほしい」「この注文リスト通りにピッキングして、この段ボールで梱包して発送してほしい」といった具体的な指示を出し、倉庫会社がその通りに作業します。物流の管理責任や改善の責任は、基本的には事業者側に残ります。

一方、「3PLを活用する」ケースでは、事業者は「売上拡大のために、関東圏の顧客には翌日配送を保証したい。その上で、物流コストを現在の10%削減したい」といった経営目標を3PL事業者に伝えます。すると3PL事業者は、その目標を達成するために、「当社の首都圏の倉庫を拠点とし、このWMSを導入しましょう。配送キャリアはA社とB社を組み合わせることでコストとリードタイムを最適化できます」といった具体的な解決策を企画・提案し、実行までを担います。

もちろん、多くの3PL事業者は自社で物流倉庫を運営しており、物理的な拠点として活用しています。その意味で、物流倉庫は3PLサービスを実現するための重要なインフラです。しかし、3PLの本質は、単なる倉庫機能の提供ではなく、荷主の物流課題を解決し、事業成長に貢献するための高度なノウハウとコンサルティング能力にあるのです。

自社の課題が「倉庫スペースが足りない」「発送作業の人手が足りない」といった物理的なリソース不足であれば、物流倉庫のスポット利用で解決できるかもしれません。しかし、「物流コストがなぜ高いのか分からない」「誤出荷が減らない」「事業拡大に合わせて物流体制をどう変えればいいか分からない」といった、より戦略的・根本的な課題を抱えている場合は、3PLの活用が有効な選択肢となります。

物流倉庫が抱える主な課題

社会インフラとして不可欠な物流倉庫ですが、その現場は今、多くの深刻な課題に直面しています。これらの課題は、企業の収益性やサービスの質に直結するため、見て見ぬふりはできません。

人手不足と人材育成

物流業界全体が抱える最も深刻な課題が、慢性的な人手不足です。特に、倉庫内でピッキングや梱包などの作業を行う庫内作業員は、有効求人倍率が高い水準で推移しており、人材の確保が非常に困難な状況にあります。

この背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少という社会構造的な問題に加え、「物流の仕事はきつい(3K:きつい、汚い、危険)」というネガティブなイメージが根強いことも影響しています。夏は暑く冬は寒いといった労働環境や、重い荷物を扱う肉体的な負担が敬遠されがちです。

さらに、仮に人材を確保できたとしても、その育成には時間とコストがかかります。熟練作業員が持つ「どの商品をどこに置けば効率的か」「どう梱包すれば破損しないか」といったノウハウは、一朝一夕には身につきません。しかし、非正規雇用の割合が高いこともあり、人の入れ替わりが激しく、スキルがなかなか定着しないという問題もあります。経験豊富なベテラン作業員の高齢化と退職が進む一方で、若手への技術継承がうまくいかず、現場全体の生産性が低下するリスクを抱えています。

業務の属人化

人手不足と表裏一体の問題が、業務の属人化です。属人化とは、特定の業務の進め方やノウハウが、一部のベテラン社員や担当者個人の経験と勘だけに依存してしまい、他の誰もその内容を把握できていない状態を指します。

物流倉庫の現場では、「あの商品の場所は、Aさんにしか分からない」「この特殊な梱包は、Bさんしかできない」といった状況が往々にして発生します。これは、作業手順がマニュアル化・標準化されておらず、OJT(On-the-Job Training)という名の元に、個人の裁量に任されてきた結果です。

属人化は、企業にとって大きなリスクとなります。その担当者が急に休んだり、退職してしまったりすると、途端に業務が停滞し、生産性や品質が著しく低下します。また、個人のやり方に依存するため、作業品質にばらつきが生じ、誤出荷や破損といったミスの原因にもなりかねません。組織としての成長を妨げ、変化への対応力を削ぐ、根深い問題です。

在庫管理の複雑化

EC市場の拡大や顧客ニーズの多様化は、物流倉庫における在庫管理をますます複雑で困難なものにしています。

かつては少品種・大量生産が主流でしたが、現代では顧客の好みが細分化し、多品種・少量生産が当たり前になりました。アパレルを例に取ると、同じデザインのシャツでも、色違い、サイズ違いで何十ものSKU(Stock Keeping Unit:在庫管理の最小単位)が存在します。SKUが増えれば増えるほど、管理すべき対象が爆発的に増加し、在庫の正確な把握が難しくなります。

また、Amazonに代表されるような「翌日配送」が標準サービスとなったことで、リードタイムの短納期化へのプレッシャーも高まっています。注文が入ってから出荷するまでの時間をいかに短縮するかが、顧客満足度を左右します。

さらに、ECではつきものの返品対応も、倉庫業務を複雑にする一因です。返品された商品を検品し、良品であれば再在庫化し、不良品であれば廃棄するといった一連のプロセスは、通常の出荷業務とは異なる手間と管理コストを発生させます。これらの要因が絡み合い、アナログな管理手法では到底追いつかないレベルにまで、在庫管理の難易度は高まっているのです。

物流コストの増大

企業の利益を圧迫する大きな要因が、物流コストの上昇です。コスト増大の要因は多岐にわたります。

- 人件費の高騰: 人手不足を背景に、作業員を確保するための時給や賃金は上昇傾向にあります。

- 燃料費・資材費の上昇: 原油価格の変動によるトラックの燃料費の上昇や、段ボールなどの梱包資材の価格高騰も、物流コストを押し上げる要因です。

- 2024年問題: 働き方改革関連法により、2024年4月1日からトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用されました。これにより、ドライバー一人当たりの輸送能力が低下し、輸送距離が短くなるため、運賃の上昇や、そもそも荷物を運んでもらえなくなるといった深刻な影響が懸念されています。これは倉庫から顧客への配送コストに直接跳ね返ってきます。

これらのコスト増を吸収できなければ、商品価格に転嫁せざるを得なくなり、企業の価格競争力を低下させることになります。いかに物流プロセス全体の無駄をなくし、効率化を図るかが、これまで以上に重要な経営課題となっています。

DX化の遅れ

上記のような数々の課題を解決する鍵として期待されるのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)です。しかし、多くの物流倉庫の現場では、このDX化が思うように進んでいないのが実情です。

いまだに紙のピッキングリストや日報、Excelでの在庫管理といったアナログな手法に依存している倉庫は少なくありません。WMS(倉庫管理システム)やマテハン機器といったテクノロジーの導入には、多額の初期投資が必要です。また、システムを導入したとしても、それを使いこなせるIT人材が社内に不足している、あるいは、従業員が新しいやり方に抵抗を感じてなかなか浸透しない、といった課題もあります。

DX化の遅れは、業務の非効率性を温存し、属人化を助長します。データを活用した業務改善や需要予測もできず、経験と勘に頼った場当たり的な運営から抜け出せません。結果として、生産性が上がらず、コストは増え続け、サービスの質も向上しないという悪循環に陥ってしまうのです。

物流倉庫の課題を解決する2つの方法

前述した「人手不足」「属人化」「コスト増」といった深刻な課題を解決し、競争力のある物流体制を構築するためには、従来のやり方を見直す必要があります。ここでは、そのための効果的な2つの方法を紹介します。

① 倉庫管理システム(WMS)を導入する

アナログな管理手法から脱却し、物流DXを推進するための第一歩が、WMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)の導入です。WMSは、倉庫内の「モノ」と「情報」を一元管理し、業務プロセス全体を最適化するためのITシステムです。

WMSを導入することで、具体的に以下のようなメリットが得られ、多くの課題を解決に導きます。

- 在庫のリアルタイム可視化と精度向上:

ハンディターミナルを使って商品のバーコードをスキャンすることで、入庫から出庫までの全ての動きがリアルタイムでシステムに記録されます。これにより、「いつ、どの商品が、どこに、いくつあるか」という在庫情報を正確に把握でき、在庫管理の複雑化に対応できます。欠品や過剰在庫を防ぎ、棚卸作業の負担も劇的に軽減されます。 - 業務の標準化と属人化の解消:

WMSは、作業員に対して「次にどのロケーションへ行って、どの商品を、いくつピッキングするか」といった最適な作業手順を指示します。新人作業員でも、その指示に従うだけで、ベテランに近いレベルで効率的かつ正確な作業が可能になります。これにより、業務が標準化され、特定の個人に依存する属人化から脱却できます。 - 生産性の向上:

ロケーション管理機能により、商品の保管場所が最適化され、ピッキング時の移動距離を短縮できます。また、複数のオーダーをまとめて処理するトータルピッキングなど、効率的な作業方式をシステムがサポートします。これにより、作業時間が短縮され、倉庫全体の生産性が向上します。 - ペーパーレス化とヒューマンエラーの削減:

紙の指示書や伝票が不要になり、ペーパーレス化が実現します。これにより、転記ミスや読み間違いといったヒューマンエラーを根本的に削減でき、誤出荷の防止に繋がります。

WMSの導入は、もはや大企業だけのものではありません。近年では、中小企業やEC事業者でも導入しやすい、クラウド型の安価なWMSも多数登場しています。自社の業務フローや規模に合ったシステムを選定し、導入することは、物流品質と経営効率を向上させる上で極めて有効な投資と言えるでしょう。

② 物流アウトソーシングを活用する

自社ですべての物流業務を抱えるのではなく、その一部または全部を専門企業に委託する物流アウトソーシング(3PLの活用)も、課題解決のための強力な選択肢です。

自社で倉庫を運営する場合、建物の賃料や減価償却費、人件費、システムの維持費など、莫大な固定費が発生します。また、人手不足や人材育成、DX化の推進といった課題にも自社で向き合わなければなりません。物流アウトソーシングは、これらの課題をまとめて解決できる可能性があります。

- プロのノウハウとリソースの活用:

物流専門企業は、長年の経験で培った高度なオペレーションノウハウを持っています。最新のWMSやマテハン機器といった設備への投資も積極的に行っています。これらを活用することで、自社単独で運営するよりも、はるかに高いレベルの物流品質(誤出荷率の低減、梱包品質の向上など)と生産性を実現できます。これにより、人手不足やDX化の遅れといった課題を解消できます。 - コストの変動費化と最適化:

自社で倉庫を運営する場合の「固定費」を、物量に応じた「変動費」に変えることができます。これにより、売上の変動に合わせて物流コストをコントロールしやすくなり、経営の安定化に繋がります。また、3PL事業者は複数の荷主の荷物を取り扱うことによるスケールメリットを活かせるため、配送料金などを安く抑えられる場合が多く、結果として物流コスト全体の削減が期待できます。 - コア業務への集中:

物流というノンコア業務を専門家に任せることで、これまで物流業務にかけていた人材や時間、資金といった経営リソースを、商品開発やマーケティング、販売戦略といった自社の本来のコア業務に集中させることができます。これにより、企業全体の競争力を高め、事業成長を加速させることが可能になります。

もちろん、アウトソーシングには委託コストが発生し、委託先の選定が成功の鍵を握るという注意点もあります。しかし、自社が抱える物流課題の根本的な解決を目指すのであれば、信頼できるパートナーに外部委託することは、非常に合理的な経営判断と言えるでしょう。

物流アウトソーシング(3PL)を利用する3つのメリット

物流業務を専門企業にアウトソーシングすること(3PLの活用)は、単に「面倒な作業を外注する」以上の、経営戦略上大きなメリットをもたらします。ここでは、代表的な3つのメリットについて、さらに詳しく解説します。

① コストを最適化できる

多くの企業が物流アウトソーシングを検討する最大の理由の一つが、コストの最適化です。これには、主に3つの側面があります。

- 固定費の変動費化:

自社で物流倉庫を運営する場合、売上の多寡にかかわらず、倉庫の賃料や光熱費、システム維持費、正社員の人件費といった「固定費」が毎月発生します。これは、特に事業の立ち上げ期や、季節によって物量が大きく変動するビジネスにとっては、大きな経営リスクとなります。

一方、物流アウトソーシングを利用すれば、これらの固定費は、「保管料(在庫量に応じて)」「荷役料(作業量に応じて)」といった、物量に連動する「変動費」に転換されます。物量が少ない時期はコストが抑えられ、繁忙期だけ必要な分だけコストを支払う形になるため、キャッシュフローが安定し、経営の見通しが立てやすくなります。 - スケールメリットの享受:

3PL事業者は、多くの荷主企業から大量の荷物を預かっています。そのため、倉庫スペースや人材、マテハン機器といったリソースを効率的に活用できます。また、配送会社に対しても、一個あたりの配送料金を大口契約によって安く交渉しています。アウトソーシングを利用する企業は、自社の物量がたとえ少なくても、この3PL事業者が持つスケールメリット(規模の経済)の恩恵を受けることができ、結果として自社で個別に契約するよりもトータルコストを抑えられるケースが多くなります。 - 専門家による継続的な改善:

優れた3PL事業者は、単に依頼された作業をこなすだけではありません。蓄積された物流データを分析し、「梱包資材をこのタイプに変えれば、資材費と配送料の両方を削減できる」「この商品の保管ロケーションを見直せば、ピッキング効率が5%向上する」といった、プロの視点から継続的なコスト削減・業務改善提案を行ってくれます。自社だけでは気づかなかった無駄をなくし、物流プロセス全体を最適化することで、長期的なコスト削減を実現します。

② 物流品質が向上する

コスト削減と並んで重要なメリットが、物流品質の劇的な向上です。物流における品質とは、誤出荷の少なさ、梱包の丁寧さ、リードタイムの速さなど、顧客満足度に直結する要素を指します。

- 専門的なオペレーションノウハウ:

物流専門企業は、「いかにしてミスをなくし、効率を上げるか」というノウハウの塊です。WMSを駆使したバーコード検品による誤出荷防止、商品の特性に合わせた最適な梱包技術、効率的なピッキング動線の設計など、その知見は多岐にわたります。これらのプロの技術を自社の物流に導入することで、ヒューマンエラーが大幅に削減され、顧客からのクレーム減少やブランドイメージの向上に繋がります。 - 最新の設備・システムの活用:

高機能なWMSや、AGV(無人搬送車)、自動仕分け機といった最新のマテハン機器は、導入に数千万円から数億円規模の投資が必要となる場合があり、一企業が単独で導入するのは容易ではありません。3PL事業者は、これらの最新設備への投資を積極的に行っています。アウトソーシングを利用することで、自社では投資が難しい高度なテクノロジーを活用でき、人手不足を補いながら、高いレベルの正確性と生産性を手に入れることができます。 - BCP(事業継続計画)対策の強化:

自然災害やパンデミックなど、不測の事態が発生した際に、自社倉庫が一つしかないと、物流機能が完全に停止してしまうリスクがあります。多くの3PL事業者は、全国に複数の拠点を展開しています。そのため、万が一ある拠点が被災しても、別の拠点で業務を代替するなど、柔軟な対応が可能です。これにより、サプライチェーンの寸断を防ぎ、事業を継続できる体制(BCP)を強化できます。

③ 本来のコア業務に集中できる

3つ目のメリットは、経営資源の最適化、すなわち「コア業務への集中」が可能になることです。

ほとんどのメーカーや小売業者にとって、物流は事業に不可欠な機能(クリティカル業務)ではありますが、利益を直接生み出す源泉(コア業務)ではありません。企業のコア業務とは、他社にはない独自の価値を生み出す活動、例えば、魅力的な新商品の企画・開発、ブランド価値を高めるマーケティング活動、顧客との関係を深める販売・営業活動などです。

しかし、自社で物流を運営していると、在庫の管理、作業員の採用・教育、日々の出荷トラブルへの対応といった物流関連業務に、経営者や社員の多くの時間と労力、そして資金が割かれてしまいます。

物流アウトソーシングは、このノンコア業務である物流を、信頼できるプロに丸ごと任せることを可能にします。これにより、これまで物流に費やしていた貴重な経営リソース(ヒト・モノ・カネ・情報)を解放し、自社が本当に注力すべきコア業務に再投資することができます。商品開発のスピードを上げたり、新たな販売チャネルを開拓したりすることで、企業の成長を加速させ、市場での競争優位性を確立することに繋がるのです。これは、目先のコスト削減以上に、長期的な企業価値向上に貢献する、非常に戦略的なメリットと言えるでしょう。

おすすめの物流アウトソーシング(3PL)会社5選

物流アウトソーシングの活用を検討する際に、どの会社を選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここでは、それぞれに特徴を持つ、おすすめの物流アウトソーシング(3PL)会社を5社紹介します。各社の公式サイトなどを参考に、その強みや特徴をまとめました。

(注)各社のサービス内容や料金体系は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず各社の公式サイトで直接ご確認ください。

| 会社名 | 主な特徴 | 特に適した事業者 |

|---|---|---|

| 株式会社オープンロジ | 従量課金制、初期費用・固定費0円、WMSの使いやすさ | スタートアップ、小規模EC事業者、物量の変動が大きい事業者 |

| 富士ロジテックホールディングス株式会社 | 100年以上の歴史と実績、BtoB・BtoC両対応、総合物流コンサルティング | 中堅〜大手企業、BtoB物流、複雑な物流課題を抱える企業 |

| SBSロジコム株式会社 | 3PLのパイオニア、大規模物流、全国ネットワーク、即日配送サービス | 大手EC・通販事業者、全国展開する企業、スピードを重視する企業 |

| 株式会社souco | 倉庫のシェアリングサービス、短期・小ロットでの利用、全国の空き倉庫とのマッチング | スポット的な保管ニーズ、繁忙期のみの利用、小規模事業者 |

| 株式会社関通 | EC・通販物流に特化、自社開発WMS、現場改善ノウハウの提供 | EC・通販事業者、物流改善のノウハウも学びたい企業 |

① 株式会社オープンロジ

株式会社オープンロジは、「物流を簡単、シンプルに」をコンセプトに、特にEC事業者やスタートアップから高い支持を集めている物流アウトソーシングプラットフォームです。

最大の特長は、初期費用・月額固定費が無料で、使った分だけ料金が発生する従量課金制を採用している点です(参照:株式会社オープンロジ 公式サイト)。これにより、物量がまだ少ない小規模事業者や、季節によって出荷量が大きく変動する事業者でも、無駄なコストをかけずに気軽に利用を開始できます。

提携する全国の倉庫ネットワークと独自のWMS(倉庫管理システム)を組み合わせることで、柔軟な物流サービスを提供。ECカートや受注管理システムとのAPI連携も豊富で、受注から出荷までのプロセスを自動化できます。使いやすいダッシュボードで、在庫確認や入出庫依頼、料金の確認までオンラインで完結できる手軽さも魅力です。

これからECを始める方や、初めて物流アウトソーシングを利用する企業にとって、最適な選択肢の一つと言えるでしょう。

② 富士ロジテックホールディングス株式会社

富士ロジテックホールディングス株式会社は、1917年創業という100年以上の長い歴史を持つ、老舗の総合物流企業です。長年にわたって培われた豊富な実績と信頼性が最大の強みです。

BtoCのEC物流はもちろん、より複雑な要件が求められるBtoB(企業間)物流にも精通しており、アパレル、化粧品、食品、雑貨など、多岐にわたる商材の取り扱い実績があります。単に倉庫業務を代行するだけでなく、顧客企業のビジネス全体を俯瞰し、サプライチェーン全体の最適化を提案する本格的な3PL、物流コンサルティングサービスを提供しています(参照:富士ロジテックホールディングス株式会社 公式サイト)。

全国の自社倉庫網を活かし、企業の成長戦略に合わせた柔軟な拠点提案も可能です。実績とノウハウに基づいた安定した物流品質を求める中堅〜大手企業や、BtoBとBtoCの物流を一元管理したいといった高度な課題を抱える企業にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

③ SBSロジコム株式会社

SBSロジコム株式会社は、大手物流企業グループであるSBSホールディングスの中核を担う会社で、日本の3PL業界のパイオニアとして知られています。

全国に広がる大規模な物流センター網と、多様な輸送モード(トラック、鉄道、船舶など)を組み合わせた総合的な物流ソリューションが強みです。特に、大規模な物量を扱うEC・通販物流に豊富な実績を持ち、企業の成長に合わせて物流キャパシティを柔軟に拡張できます。

また、EC事業者向けに、関東・関西圏を中心に注文当日に商品を届ける「即日配送サービス」を展開している点も大きな特徴です(参照:SBSロジコム株式会社 公式サイト)。顧客満足度を左右する配送スピードで他社と差別化を図りたい企業にとって、非常に魅力的なサービスです。その確かな運営力とネットワークから、事業規模の大きい企業や、全国展開を目指す企業の物流戦略を力強くサポートします。

④ 株式会社souco

株式会社soucoは、従来の物流アウトソーシングとは一線を画す、倉庫のシェアリングプラットフォームというユニークなサービスを提供しています。

全国の倉庫事業者が持つ「空きスペース」と、荷物を預けたい「荷主」をオンラインでマッチングさせることで、1坪・1日からという極めて柔軟な単位で倉庫スペースを借りることができます(参照:株式会社souco 公式サイト)。

「繁忙期だけで2ヶ月間だけ在庫が増える」「イベント用に一時的に商品を保管したい」といった、従来の倉庫契約では対応が難しかった短期・小ロットのスポット的な保管ニーズに最適です。必要な時に必要な分だけ、低コストで倉庫を利用できるため、キャッシュフローの圧迫を防ぎます。物流全体を委託するフルアウトソーシングはまだ必要ないけれど、保管スペースの課題を解決したい、といったニーズを持つ企業にとって、新しい選択肢となるサービスです。

⑤ 株式会社関通

株式会社関通は、EC・通販物流に特化した3PLサービスで高い評価を得ている企業です。自社ももともとEC事業者であったという経緯から、荷主の立場に立ったきめ細やかなサービス提供を強みとしています。

最大の特徴は、現場のノウハウを結集して自社開発したWMS「トーマス」です。このシステムを活用し、高い生産性と正確性を両立した物流オペレーションを実現しています。また、アウトソーシングサービスを提供するだけでなく、自社の倉庫を「学べる倉庫」として公開し、物流改善のノウハウを学ぶセミナーやコンサルティングも積極的に行っています(参照:株式会社関通 公式サイト)。

「物流を丸投げするだけでなく、自社にもノウハウを蓄積していきたい」「現場改善の具体的な方法を学びたい」と考える、成長意欲の高いEC事業者にとって、単なる委託先以上の価値を提供してくれるパートナーとなるでしょう。

失敗しない物流アウトソーシング会社の選び方

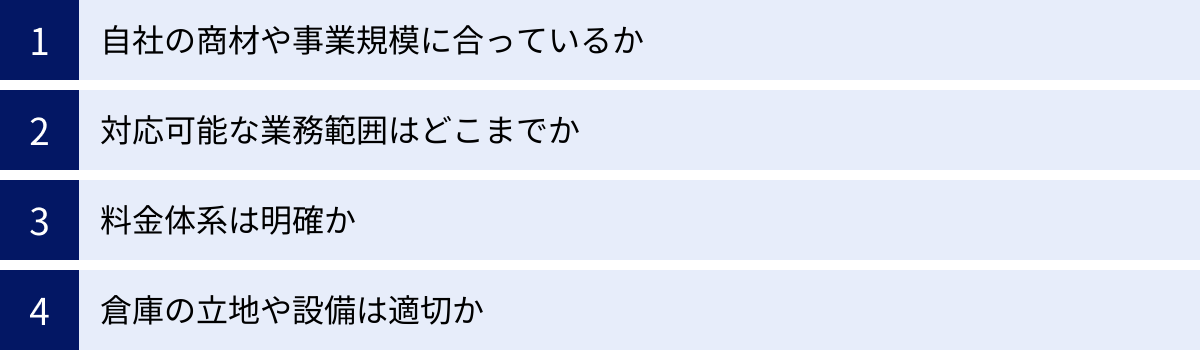

物流アウトソーシングは、一度契約すると変更が難しく、ビジネスの根幹に大きく影響するため、パートナー選びは慎重に行う必要があります。ここでは、自社に最適なアウトソーシング会社を選ぶための4つの重要なポイントを解説します。

自社の商材や事業規模に合っているか

まず最初に確認すべきは、委託先の会社が自社のビジネス特性にマッチしているかという点です。

- 商材の取り扱い実績:

自社が扱う商品と類似した商材の取り扱い実績があるかは、非常に重要な判断基準です。例えば、アパレルであれば採寸・検品・検針、化粧品や医薬品であれば薬機法(旧薬事法)に基づいた許認可やロット管理、食品であれば温度管理や賞味期限管理といった、商材特有のノウハウが求められます。実績が豊富な会社であれば、品質を維持し、トラブルを未然に防ぐための知見を持っている可能性が高いです。 - 事業規模との適合性:

自社の現在の物量と、将来の事業計画を考慮する必要があります。スタートアップや小規模ECであれば、小ロットからでも柔軟に対応してくれる会社(例:オープンロジ)が適しています。一方、既に大規模な物量を扱っている、あるいは急成長が見込まれる場合は、大規模な倉庫キャパシティと拡張性を持つ会社(例:SBSロジコム)を選ぶ必要があります。「今の規模」だけでなく、「将来の成長」にも対応してくれるパートナーかを見極めることが肝心です。見積もり依頼の際には、事業の成長計画も伝えて、柔軟な対応が可能か確認しましょう。

対応可能な業務範囲はどこまでか

次に、どこまでの業務を委託したいのかを自社で明確にし、委託先がその範囲をカバーしているかを確認します。

物流業務は、商品の入庫から保管、ピッキング、梱包、発送といった基本的な作業だけではありません。

- 流通加工: 値札付け、ギフトラッピング、セット組(アソート)など、付加価値を高める加工作業に対応できるか。

- 返品対応: ECでは必須となる返品業務(受け入れ、検品、再在庫化など)のフローは確立されているか。

- 受注処理・カスタマーサポート: 受注データの処理や、顧客からの問い合わせ対応まで代行してくれるか。

- システム連携: 自社が利用しているECカートや受注管理システム、基幹システム(ERP)と、委託先のWMSがスムーズに連携(API連携など)できるかは、業務を自動化し、効率化する上で絶対に確認すべき最重要項目です。

これらの業務範囲を事前にリストアップし、委託先の担当者に「どこまで対応可能か」「それぞれ料金はいくらか」を具体的に確認することが、後々の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぎます。

料金体系は明確か

コストはアウトソーシング先選定の重要な要素ですが、単純な価格の安さだけで選ぶのは危険です。料金体系が明確で、自社のビジネスモデルにとって納得感があるかを重視しましょう。

- 見積もりの内訳:

提示された見積書が「一式」のような大雑把なものではなく、「保管料(坪単価、個数単価など)」「入庫料」「出庫料(ピッキング料)」「梱包料」「配送料」など、項目ごとに詳細に記載されているかを確認します。何にいくらかかっているのかが不透明だと、後からコスト削減の交渉をすることも難しくなります。 - 固定費と変動費のバランス:

料金体系は、月額固定費がかかるものから、完全従量課金制まで様々です。自社の物量の安定性を考慮し、どちらがトータルコストを抑えられるかをシミュレーションしてみましょう。 - 追加料金の有無:

想定外の作業(緊急出荷、イレギュラーな梱包など)が発生した場合の追加料金や、最低利用料金(ミニマムチャージ)の有無なども事前に必ず確認しておくべきポイントです。

複数の会社から相見積もりを取り、料金だけでなくサービス内容やサポート体制を総合的に比較検討することが、失敗しないための鉄則です。

倉庫の立地や設備は適切か

最後に、物理的な倉庫のスペックも確認しましょう。可能であれば、契約前に必ず倉庫見学をさせてもらうことを強くおすすめします。

- 倉庫の立地:

倉庫の立地は、輸送コストとリードタイムに直接影響します。自社の主要な顧客層がいるエリアに近い倉庫を選べば、配送料を抑え、迅速な配送が可能になります。また、主要な高速道路のインターチェンジからのアクセスなども確認しておくと良いでしょう。 - 倉庫の設備:

商材に合わせて必要な設備が整っているかを確認します。- 温度管理: 食品や化粧品を扱うなら、適切な温度帯(常温、定温、冷蔵、冷凍)で管理できるか。

- セキュリティ: 高価な商品を扱うなら、監視カメラや入退室管理システムなどのセキュリティは万全か。

- 衛生環境・整理整頓: 倉庫内が清潔に保たれ、商品が整理整頓されているかは、その会社の管理レベルを測る重要な指標です。「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」が徹底されているかを自分の目で確認しましょう。

- 現場の雰囲気:

倉庫見学では、働いているスタッフの様子も観察しましょう。スタッフが活き活きと、かつ効率的に作業しているか、挨拶などのコミュニケーションはしっかりしているか。現場の雰囲気は、そのまま物流品質に現れます。

これらのポイントを一つ一つ丁寧に確認することで、自社の事業成長を共に支えてくれる、最適な物流パートナーを見つけることができるでしょう。

まとめ

本記事では、現代のビジネスに不可欠な「物流倉庫」について、その基本的な役割から多岐にわたる種類、そして企業が抱える課題と解決策まで、網羅的に解説してきました。

この記事の要点を改めて整理します。

- 物流倉庫は単なる「保管場所」ではない: 現代の物流倉庫は、保管、荷役、梱包、流通加工、情報管理という5つの主要な機能を担う、サプライチェーンの中核をなす「戦略的拠点」です。

- 物流業界は多くの課題に直面している: 「人手不足」「業務の属人化」「在庫管理の複雑化」「コスト増大」「DX化の遅れ」といった深刻な課題が、多くの企業の経営を圧迫しています。

- 課題解決には「システム化」と「アウトソーシング」が有効: これらの課題を解決するためには、WMS(倉庫管理システム)の導入による業務の標準化・効率化や、専門企業に物流業務を委託する物流アウトソーシング(3PL)の活用が極めて有効な手段となります。

- 3PLは経営に大きなメリットをもたらす: 優れた3PLパートナーと組むことで、「コストの最適化」「物流品質の向上」、そして最も重要な「コア業務への集中」という3つの大きなメリットを享受でき、企業の持続的な成長を加速させます。

- パートナー選びは慎重に: アウトソーシングを成功させる鍵は、自社の「商材・事業規模」に合い、「対応業務範囲」が広く、「料金体系が明確」で、「倉庫の立地・設備」が適切な、信頼できるパートナーを慎重に選定することです。

もし、あなたの会社が物流に関する何らかの課題を感じているのであれば、それは事業が成長している証拠でもあります。しかし、その課題を放置すれば、いずれ成長の足かせとなりかねません。

まずは自社の物流プロセスを改めて見直し、どこに課題があるのかを洗い出すことから始めてみましょう。そして、この記事で紹介したようなWMSの導入や物流アウトソーシングという選択肢を具体的に検討し、情報収集や専門家への相談といった次のアクションへと繋げていくことをお勧めします。適切な物流戦略を構築することが、これからの時代の競争を勝ち抜くための重要な一歩となるはずです。