企業の成長、事業の拡大、あるいは新たなスタートアップの船出において、拠点となる「事務所」の選定は、その後のビジネスの行方を大きく左右する重要な経営判断です。最適なオフィス環境は、従業員の生産性やモチベーションを高め、企業のブランドイメージを向上させ、さらには優秀な人材の採用にも繋がります。

しかし、いざ貸事務所を探そうとしても、「何から始めればいいのか分からない」「どんな種類のオフィスがあるの?」「費用はどれくらいかかるのだろうか」「契約時に騙されたくない」といった、数多くの疑問や不安に直面するのではないでしょうか。特に初めてオフィスを借りる方にとっては、専門用語や商慣習の壁は高く感じられるかもしれません。

この記事では、そんな貸事務所探しに関するあらゆる疑問を解消するため、探し始める前の基礎知識から、物件の種類、具体的な探し方のステップ、費用の内訳、契約時の注意点までを網羅的に解説します。 これからオフィス移転を検討している経営者や総務担当者の方はもちろん、将来の独立・起業を見据えている個人事業主の方にも役立つ情報を凝縮しました。

この記事を最後まで読めば、貸事務所探しの全体像を体系的に理解し、自信を持って自社に最適なオフィス選びを進められるようになります。失敗しないためのチェックポイントや、費用を抑えるためのヒントも満載です。さあ、あなたのビジネスを次のステージへと押し上げる、理想のオフィス探しの旅を始めましょう。

目次

貸事務所とは?主な種類と特徴

一口に「貸事務所」と言っても、その形態は多岐にわたります。企業の規模、業種、働き方、予算などに応じて、最適なオフィスの形は異なります。まずは、どのような選択肢があるのかを知り、それぞれのメリット・デメリットを理解することが、最適なオフィス選びの第一歩です。ここでは、代表的な6種類の貸事務所について、その特徴を詳しく解説します。

| オフィス形態 | 主な特徴 | メリット | デメリット | こんな企業・人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 一般的な賃貸オフィス | 建物の一区画を借りる最も基本的な形態。内装やレイアウトは自由。 | ・レイアウトの自由度が高い ・企業の独自性を出しやすい ・長期的に見ると割安な場合がある |

・初期費用(敷金・内装費等)が高い ・入居までに時間がかかる ・インフラ整備の手間がかかる |

・従業員数が多く、独自のオフィス環境を構築したい企業 ・ブランディングを重視する企業 |

| レンタルオフィス | 個室スペースを月単位で利用。家具や通信環境が整備済み。 | ・初期費用が安い ・すぐに入居できる ・法人登記や住所利用が可能 |

・坪単価が割高 ・レイアウトの自由度が低い ・共用部が多い場合がある |

・少人数のスタートアップや支店・営業所 ・プロジェクト単位での短期利用 |

| シェアオフィス | 複数の企業や個人がオープンスペースを共有して利用。 | ・利用料が安い ・他の利用者との交流が生まれる ・柔軟な契約プランが多い |

・セキュリティやプライバシーの確保が課題 ・集中しにくい場合がある ・個室がない場合も多い |

・フリーランスや起業家 ・外部とのコラボレーションを求める企業 |

| バーチャルオフィス | 物理的なスペースはなく、住所や電話番号のみをレンタル。 | ・圧倒的にコストが安い ・一等地の住所を利用できる ・法人登記が可能な場合が多い |

・作業スペースはない ・許認可が必要な業種では利用できないことがある |

・リモートワーク中心で作業場所が不要な事業主 ・自宅住所を公開したくないフリーランス |

| 居抜きオフィス | 前のテナントの内装や設備をそのまま引き継いで入居する形態。 | ・内装工事費を大幅に削減できる ・入居までの期間を短縮できる ・廃棄物を減らせる |

・レイアウトの自由度が低い ・希望の物件が見つかりにくい ・設備の劣化や故障のリスクがある |

・初期費用を抑えたいスタートアップ ・急な増員で早急に移転が必要な企業 |

| SOHO向け物件 | 住居兼事務所として利用できる物件。「事務所利用可」のマンションなど。 | ・家賃とオフィス賃料を一本化できる ・職住近接で通勤時間がない ・経費計上がしやすい |

・公私の区別がつきにくい ・来客対応に気を使う ・事業規模の拡大に不向き |

・フリーランスや個人事業主 ・自宅で仕事をする小規模な法人 |

一般的な賃貸オフィス

一般的な賃貸オフィスとは、オフィスビルの一室やフロアなど、特定の区画を借りる最もオーソドックスな形態です。契約後は、壁紙や床、間仕切りなどを自由に変更でき、自社の理念やブランドイメージを反映させた独自の空間を創り上げられるのが最大のメリットです。企業のカルチャーを醸成する場として、また、来客や採用候補者に対するブランディングの場として、オフィス空間を重視する企業に適しています。

一方で、デメリットとしては初期費用が高額になる点が挙げられます。敷金や保証金だけで賃料の数ヶ月分、さらに内装工事費、オフィス家具の購入費などを合わせると、相当なまとまった資金が必要です。また、物件探しから契約、内装工事、インフラ整備、移転作業と、実際に入居して業務を開始するまでには数ヶ月単位の時間がかかるため、計画的な準備が不可欠です。事業規模が安定しており、長期的な視点で拠点戦略を考えられる企業向けの選択肢と言えるでしょう。

レンタルオフィス・サービスオフィス

レンタルオフィス(サービスオフィスとも呼ばれる)は、デスクや椅子、インターネット回線、複合機といった業務に必要な設備が予め備わった個室スペースを、比較的短期の契約で利用できるサービスです。最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられることと、契約後すぐに入居できるスピード感です。一般的な賃貸オフィスで必要となる高額な敷金や内装工事費が不要な場合が多く、保証金も賃料の1〜3ヶ月分程度で済むことがほとんどです。

会議室やラウンジ、受付サービスなどが共用で提供されることも多く、自社で全てを準備する必要がないため、少人数のスタートアップ企業や、地方の支店・営業所の立ち上げ、期間限定のプロジェクトチームの拠点として非常に高い利便性を発揮します。ただし、坪単価で比較すると一般的な賃貸オフィスよりも割高になる傾向があり、レイアウトの自由度も低いというデメリットがあります。

シェアオフィス・コワーキングスペース

シェアオフィスやコワーキングスペースは、個室ではなく、オープンスペースのデスクやテーブルを複数の企業や個人で共有(シェア)して利用する形態です。月額数万円程度から利用できる手軽さが魅力で、フリーランスや起業家、リモートワーカーに人気があります。

単なる作業場所の提供に留まらず、利用者同士の交流を促すイベントが開催されるなど、コミュニティ機能が充実している施設が多いのも特徴です。異業種のプロフェッショナルと繋がることで、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性も秘めています。デメリットとしては、オープンスペースが中心であるため、プライバシーの確保や機密情報の管理には注意が必要です。電話やWeb会議がしにくい、周りの会話が気になって集中できないと感じる人もいるかもしれません。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは、物理的な執務スペースを持たず、事業に必要な「住所」「電話番号」といった情報だけをレンタルするサービスです。法人登記や郵便物の受け取り・転送、電話応対代行などのサービスが提供されます。

最大のメリットは、月額数千円からという圧倒的な低コストで、都心一等地などの住所を自社の所在地として利用できる点です。これにより、企業の信頼性を高める効果が期待できます。リモートワークが主体で物理的なオフィスが不要なIT企業やコンサルタント、自宅住所を公開したくないネットショップ運営者などに適しています。ただし、あくまで住所を借りるだけなので、実際の作業スペースはありません。また、特定の許認可(人材派遣業、士業など)が必要な業種では、バーチャルオフィスでの開業が認められない場合があるため、事前の確認が必須です。

居抜きオフィス

居抜きオフィスとは、前のテナントが使用していた内装やオフィス家具、設備などをそのまま引き継いで入居できる物件のことです。最大のメリットは、通常であれば数百万円以上かかることもある内装工事費を大幅に削減できる点です。また、デザインや工事の期間が不要なため、スピーディーな移転が実現します。

一方で、レイアウトが既に決まっているため、自社の業務フローや組織構成に合わない可能性もあります。また、引き継いだ設備の劣化や故障のリスクも考慮しなければなりません。希望のエリアや広さで、理想的な内装の居抜き物件が見つかるケースは稀であるため、タイミングと運の要素も大きいと言えるでしょう。初期投資を極力抑えたいスタートアップや、急な人員増で早急な拡張移転が必要な企業にとっては、魅力的な選択肢となり得ます。

SOHO向け物件

SOHO(Small Office/Home Office)向け物件とは、その名の通り、小規模なオフィスや自宅兼事務所としての利用が想定された物件を指します。「事務所利用可」「SOHO可」といった条件で募集されている居住用マンションなどがこれにあたります。

職住一体となるため、通勤時間がゼロになり、家賃とオフィス賃料を一本化できるのが大きなメリットです。ただし、あくまで主たる用途は居住用であるため、不特定多数の人の出入りが制限されたり、看板の設置ができなかったりする場合があります。また、事業規模が大きくなると手狭になり、法人としての対外的な信用度の面でも限界が生じることがあります。フリーランスや、夫婦で経営するデザイン事務所など、ごく小規模なビジネスに適した形態です。

貸事務所探しを始める前に知っておきたい基礎知識

本格的に物件探しを始める前に、いくつか押さえておくべき重要な基礎知識があります。これらを理解しておくことで、その後のプロセスをスムーズに進め、ミスマッチを防ぐことができます。特に「タイミング」「広さ」「費用」の3つの観点は、オフィス戦略の根幹をなす要素です。

探し始める最適なタイミングは入居の半年前

「良い物件が見つかったらすぐに入居したい」と考えるかもしれませんが、貸事務所探しは想像以上に時間がかかるプロセスです。最適なオフィス移転を実現するためには、希望入居日の少なくとも半年前から探し始めるのが理想的です。なぜなら、オフィス移転には以下のような多くのステップがあり、それぞれに一定の期間を要するからです。

- 移転計画・条件整理(入居6ヶ月前〜): なぜ移転するのか、どんなオフィスにしたいのか、予算やエリアはどこか、といった基本的な方針を固める期間。

- 物件情報の収集・選定(入居5ヶ月前〜): ポータルサイトや不動産会社を通じて物件情報を集め、候補を絞り込む期間。

- 内見・比較検討(入居4ヶ月前〜): 候補物件を実際に訪れ、広さや設備、周辺環境などを細かくチェックする期間。

- 申し込み・審査・契約(入居3ヶ月前〜): 入居申込書を提出し、貸主による審査を受け、重要事項説明を経て賃貸借契約を締結する期間。審査には1〜2週間かかることもあります。

- 内装デザイン・工事(入居2ヶ月前〜): 新オフィスのレイアウトを設計し、内装業者に工事を発注する期間。規模によっては数ヶ月かかることもあります。

- インフラ整備・引越し準備(入居1ヶ月前〜): 電話回線やインターネットの手配、オフィス家具の選定・発注、引越し業者の手配、各種行政手続きなど、やるべきことは山積みです。

特に、現在のオフィスに「解約予告義務」がある場合は注意が必要です。多くの賃貸借契約では、解約する3ヶ月前や6ヶ月前に貸主へ通知することが定められています。この期間を考慮せずに移転計画を進めると、新旧オフィスの両方で賃料が発生する「二重家賃」の状態に陥ってしまう可能性があります。

このように、貸事務所探しは長期戦です。焦って決めると後悔に繋がります。余裕を持ったスケジュールを組むことが、成功への第一歩です。

事務所の広さの決め方(必要な坪数の目安)

オフィスの広さを決めることは、賃料に直結する重要な要素です。広すぎれば無駄なコストが発生し、狭すぎれば従業員のストレスや生産性の低下を招きます。適切な広さを算出するための一般的な目安として、従業員1人あたりに必要な面積は「2〜3坪(約6.6〜9.9㎡)」と言われています。

この目安には、執務スペースだけでなく、通路やコピー機置き場などのスペースも含まれています。ただし、これに加えて会議室、応接室、役員室、リフレッシュスペース、サーバールーム、倉庫といった共用スペースがどれくらい必要になるかを考慮しなければなりません。

具体的な広さの計算方法は以下の通りです。

(従業員数 × 1人あたりの執務スペース坪数) + 共用スペースの坪数 = 必要なオフィス面積

例えば、従業員20名で、1人あたり2.5坪、さらに15坪の会議室と5坪の応接室を設けたい場合、

(20名 × 2.5坪) + 15坪 + 5坪 = 70坪

となり、約70坪の広さが目安となります。

広さを検討する上で非常に重要なのが、将来の事業計画を考慮に入れることです。1〜2年後に従業員が倍増する計画があるにもかかわらず、現在の人数でぎりぎりの広さのオフィスを借りてしまうと、すぐにまた移転を考えなければならなくなります。少なくとも3〜5年先を見据え、人員計画や組織変更の可能性を考慮した上で、少し余裕のある広さを確保しておくことが賢明です。フリーアドレス制の導入やリモートワークの推進など、働き方の変化によっても必要な面積は変わってくるため、自社のワークスタイルに合わせた柔軟な検討が求められます。

「坪単価」の計算方法と見方

物件情報を比較する際、必ず目にするのが「坪単価」という言葉です。これは、オフィスの賃料を面積(坪)で割った、1坪あたりの賃料を示す指標で、異なる広さの物件の賃料水準を比較する際に非常に役立ちます。

坪単価 = 月額賃料 ÷ 面積(坪)

※1坪は約3.3㎡です。

例えば、月額賃料50万円で50坪のオフィスAと、月額賃料45万円で40坪のオフィスBを比較してみましょう。

- オフィスAの坪単価: 500,000円 ÷ 50坪 = 10,000円/坪

- オフィスBの坪単価: 450,000円 ÷ 40坪 = 11,250円/坪

この場合、月額賃料の総額はオフィスBの方が安いですが、坪単価で比較するとオフィスAの方が割安であると判断できます。

ここで注意したいのが、「共益費(管理費)」の存在です。共益費は、廊下やエレベーター、トイレといった共用部分の維持管理に使われる費用で、賃料とは別に請求されます。物件によってはこの共益費が賃料の10〜20%に達することもあるため、賃料だけで判断するのは危険です。

そこで重要になるのが、賃料と共益費を合算した金額で坪単価を計算する「共益費込坪単価」という考え方です。

共益費込坪単価 = (月額賃料 + 月額共益費) ÷ 面積(坪)

この共益費込坪単価で比較することで、より実態に近いコストパフォーマンスを把握できます。坪単価は、東京の丸の内や大手町といった一等地では数万円に達する一方、郊外や地方都市では数千円というように、エリアやビルのグレード(築年数、設備、規模など)によって大きく変動します。自社の予算と求めるオフィスのレベルを照らし合わせながら、相場感を掴むことが重要です。

貸事務所探しから契約までの7ステップ

理想のオフィスを見つけ、無事に入居するまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。ここでは、貸事務所探しから契約完了までの流れを、具体的な7つのステップに分けて解説します。各ステップで何をすべきかを理解し、計画的に進めていきましょう。

① 移転目的と希望条件を整理する

全ての始まりは、「なぜオフィスを移転するのか」という目的を明確にすることです。目的が曖 niemand(曖昧)なままだと、物件選びの軸がぶれてしまい、最適な選択ができません。

- 移転目的の例:

- 事業拡大: 従業員の増加に対応するため、より広いスペースが必要。

- コスト削減: 現在の賃料を見直し、ランニングコストを圧縮したい。

- ブランディング向上: よりグレードの高いビルや知名度のあるエリアに移転し、企業イメージを高めたい。

- 人材採用の強化: 通勤に便利な駅近の物件や、魅力的なオフィス環境で優秀な人材を惹きつけたい。

- 業務効率化: レイアウト変更や設備の刷新により、生産性を向上させたい。

目的が明確になったら、それを実現するための具体的な希望条件を整理します。この時、「絶対に譲れない必須条件」と「できれば満たしたい希望条件」に分けてリストアップすると、後々の物件選定がスムーズになります。

- 整理すべき条件の例:

- エリア: 最寄り駅、駅からの徒歩分数、主要な取引先へのアクセス。

- 広さ: 必要な坪数、将来の増員計画。

- 予算: 月額賃料・共益費の上限、初期費用の上限。

- 入居希望時期: いつまでに入居したいか。

- ビル設備: 新耐震基準、個別空調、セキュリティレベル、光回線の種類。

- レイアウト: レイアウトの自由度、必要な会議室の数。

- 周辺環境: 飲食店の多さ、銀行・郵便局の有無。

これらの条件を社内で十分に議論し、合意形成しておくことが、後の混乱を防ぐ鍵となります。

② 物件情報を収集する

希望条件が固まったら、いよいよ物件情報の収集を開始します。主な情報収集の方法は以下の通りです。

- オフィス専門の不動産会社に相談する: 最も効率的で確実な方法です。希望条件を伝えるだけで、プロの視点からマッチする物件を提案してくれます。一般には公開されていない「非公開物件」の情報を持っていることも多く、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

- 不動産情報ポータルサイトを利用する: SUUMO for businessやat homeなど、Webサイトで手軽に物件を探せます。エリアや賃料、広さなど、様々な条件で絞り込み検索ができるため、相場感を掴むのにも役立ちます。

- 知人や取引先からの紹介: 同業の経営者などから、居抜きで退去するオフィスの情報を得られるケースもあります。

情報収集の段階では、少し広めの条件で検索し、多くの物件に目を通すことが大切です。その中で、条件に合う物件をリストアップし、比較検討の材料を揃えていきましょう。

③ 物件の内見(内覧)に行く

気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運び、内見(内覧)を行います。図面や写真だけでは分からない、実際の雰囲気や使い勝手を確認する非常に重要なステップです。

内見の際は、事前にチェックリストを作成しておくと、見落としを防げます。

- 内見時のチェックポイント例:

- 室内: 天井高、柱の位置と太さ、窓の数と方角(日当たり)、コンセントの位置と数、床のOAフロア仕様(配線のしやすさ)。

- 共用部: エレベーターの数と待ち時間、トイレ(男女別か、清潔さ、個数)、給湯室の設備、廊下やエントランスの雰囲気。

- ビル全体: ビルの外観と管理状態、駐車場の有無、セキュリティ体制(管理人常駐時間、夜間や休日の入退館方法)。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離と道のり、周辺の騒音や匂い、ランチに使える飲食店の数、銀行・郵便局・コンビニへのアクセス。

内見には、経営者だけでなく、実際にそのオフィスで働く従業員の代表者も同行することをおすすめします。異なる視点から物件を見ることで、より多角的な判断ができます。また、平日の昼間だけでなく、可能であれば朝の通勤時間帯や夜間の雰囲気も確認できると、より安心です。

④ 入居を申し込む

内見を経て、「ここだ!」と思える物件が見つかったら、貸主(オーナー)に対して入居の意思表示をするために「入居申込書」を提出します。これはまだ契約ではなく、あくまで「この物件を借りたいです」という申し込みの段階です。

入居申込書には、一般的に以下の情報を記入します。

- 法人情報: 会社名、所在地、設立年月日、資本金、事業内容など。

- 代表者情報: 氏名、住所、連絡先。

- 連帯保証人情報: 氏名、住所、連絡先、勤務先、年収など。

- 希望条件: 希望賃料、契約開始日など(交渉事項があればこの時点で記載)。

多くの場合、申込書と合わせて会社案内や決算書(通常2〜3期分)、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などの提出を求められます。これらの書類は、次のステップである入居審査で使われるため、事前に準備しておくとスムーズです。人気の物件は複数の申し込みが入ることがあるため、迅速な対応が求められます。

⑤ 入居審査を受ける

入居申込書と提出書類に基づき、貸主と保証会社による入居審査が行われます。審査では、主に以下の点がチェックされます。

- 支払い能力: 安定して賃料を支払い続けられるか(事業の継続性、財務状況)。

- 信頼性: どのような事業を行っている会社か、トラブルを起こす可能性はないか。

- 連帯保証人の妥当性: 支払い能力があるか。

審査期間は、通常3営業日から1週間程度ですが、物件や状況によっては2週間ほどかかる場合もあります。スタートアップや設立間もない企業の場合、財務状況を証明する決算書が少ないため、審査が厳しくなる傾向があります。その際は、事業計画書や代表者の経歴書、預金残高証明書などを補足資料として提出することで、信用度を高めることができます。この審査を無事に通過すれば、いよいよ契約へと進みます。

⑥ 重要事項説明を受け、契約を締結する

審査に通過すると、不動産会社を介して賃貸借契約の締結へと進みます。契約締結の前に、必ず宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けなければなりません。これは法律で義務付けられている手続きで、物件や契約条件に関する重要な内容を書面(重要事項説明書)に基づいて説明するものです。

- 重要事項説明書で特に確認すべき項目:

- 物件の表示(所在地、構造、面積など)

- 登記記録に記録された事項

- 法令に基づく制限(用途地域など)

- インフラ(飲用水・電気・ガス)の整備状況

- 契約の種類(普通借家か定期借家か)

- 賃料、敷金、礼金などの金額と支払い時期

- 契約解除に関する事項

- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項

- 原状回復の範囲

専門用語が多く難しい内容ですが、ここで聞き流してしまうと後々のトラブルに繋がりかねません。少しでも疑問に思った点は、その場で遠慮なく質問し、完全に納得した上で署名・捺印するようにしましょう。その後、賃貸借契約書に署名・捺印し、敷金や前払賃料などの初期費用を支払うことで、正式に契約が成立します。

⑦ 事務所の移転準備と入居

契約が完了したら、入居日に向けて具体的な移転準備を始めます。やるべきことが多岐にわたるため、タスクリストを作成し、担当者とスケジュールを明確にして進めることが重要です。

- 主な移転準備タスク:

- 内装工事: 必要であれば、内装業者と打ち合わせ、工事を発注。

- インフラ手配: 電話回線、インターネット回線、電気、水道などの契約・移転手続き。

- オフィス家具・OA機器の手配: 新規購入またはリース契約。レイアウトに合わせて配置を決定。

- 引越し業者の選定・契約: 複数の業者から見積もりを取り、比較検討。

- 各種届出:

- 法務局:本店移転登記(管轄内外で手続きが異なる)

- 税務署、都道府県税事務所、市町村役場:異動届出書の提出

- 年金事務所:適用事業所所在地変更届の提出

- 労働基準監督署・ハローワーク:所在地変更届の提出

- 関係各所への連絡: 取引先、金融機関、顧客などに住所変更を通知(挨拶状、Webサイト、名刺の更新など)。

これらの準備を計画的に進め、いよいよ入居日を迎えます。引越し作業が完了し、業務を開始できる環境が整えば、オフィス移転プロジェクトは完了です。

貸事務所にかかる費用の内訳と相場

貸事務所を借りる際には、毎月の賃料以外にも様々な費用が発生します。特に契約時にはまとまった資金が必要となるため、事前に費用の全体像とそれぞれの相場を把握しておくことが、無理のない資金計画を立てる上で不可欠です。ここでは、費用を「初期費用」「ランニングコスト」「その他費用」の3つに分けて詳しく解説します。

契約時に必要な初期費用

初期費用は、賃貸借契約を締結する際に支払う費用の総称です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が目安とされています。例えば、月額賃料50万円のオフィスであれば、300万円から600万円の初期費用がかかる計算になります。

敷金・保証金

敷金(または保証金)」は、賃料の滞納や、退去時の原状回復費用に充当するための担保として、貸主に預けておくお金です。オフィスビルの場合、その相場は月額賃料の6ヶ月〜12ヶ月分と、住居に比べて高額になるのが一般的です。特に、グレードの高いビルや新築ビルでは12ヶ月分を求められることも珍しくありません。この敷金・保証金は、契約終了時に未払賃料や原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

ただし、契約内容によっては「償却」という特約が付いている場合があります。これは、契約期間に関わらず、解約時に敷金・保証金の中から一定割合(例:10%や賃料の1〜2ヶ月分)が無条件で差し引かれるというものです。契約前に必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、契約時に物件のオーナー(貸主)に対して支払う謝礼金です。敷金とは異なり、解約時に返還されることはありません。相場は月額賃料の0ヶ月〜2ヶ月分で、物件によっては礼金なし(ゼロゼロ物件)のケースもあります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、上限が「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。

前払賃料(初月賃料)

契約時に、入居する月の賃料を前払いで支払います。これを「前払賃料」や「前家賃」と呼びます。月の途中で入居する場合は、その月の日割り賃料と、翌月分の賃料を合わせて請求されることが一般的です。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用を必須とする物件が増えています。保証会社は、借主が賃料を滞納した場合に、貸主に対して立て替え払いを行う会社です。その利用料として、初回に月額総賃料(賃料+共益費)の50%〜100%、または賃料の0.5ヶ月〜1ヶ月分を支払うのが一般的です。その後、1年ごとに更新料がかかる場合もあります。

火災保険料

万が一の火災や水漏れなどの事故に備え、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が義務付けられていることがほとんどです。保険料は、オフィスの広さや構造によって異なりますが、年間で1.5万円〜3万円程度が目安です。

毎月かかるランニングコスト

契約後、毎月継続的に発生する費用です。事業のキャッシュフローに直接影響するため、正確に把握しておく必要があります。

賃料

毎月の固定費の中で最も大きな割合を占める費用です。契約書に定められた金額を、指定された期日までに支払います。

共益費・管理費

共益費(管理費)は、エレベーター、廊下、トイレ、エントランスといった共用部分の清掃、維持、管理、警備などにかかる費用です。賃料とは別に請求され、坪単価で数千円、賃料の10%〜20%程度が相場です。物件によっては、共用部の水道光熱費がこの共益費に含まれている場合もあります。

水道光熱費・通信費

専有部分で利用する電気、水道、ガスなどの料金です。個別空調の場合は、空調にかかる電気代も自社負担となります。また、インターネット回線や電話回線の利用料金も毎月発生します。これらの費用は使用量に応じて変動するため、季節や業務内容によって変わることを念頭に置いておきましょう。

入居後や退去時にかかるその他の費用

初期費用やランニングコスト以外にも、スポットで発生する費用があります。これらも見越して予算を組んでおくことが重要です。

内装工事費

一般的な賃貸オフィス(スケルトン渡し、事務所仕様渡し)の場合、自社の希望に合わせて内装工事を行う必要があります。間仕切りの設置、壁紙や床の変更、電源の増設など、工事の内容は様々です。費用は、デザインや仕様によって大きく変動しますが、坪単価で10万円〜30万円程度が一つの目安とされています。凝ったデザインにする場合は、坪50万円以上かかることもあります。

オフィス家具・OA機器購入費

デスク、椅子、キャビネット、会議用テーブルといったオフィス家具や、パソコン、複合機、ビジネスフォンなどのOA機器を揃える費用です。新品で揃えるか、中古品やリースを利用するかで費用は大きく変わります。従業員数にもよりますが、数十万円から数百万円単位の予算を見ておく必要があります。

引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器や書類、機材などを運ぶための費用です。荷物の量、移動距離、作業員の人数、引越し時期(繁忙期は高くなる)によって料金が変わります。複数の引越し業者から見積もりを取って比較検討しましょう。

原状回復費用(退去時)

退去時に発生する、しばしばトラブルの原因となる費用です。原状回復とは、借主の故意・過失によって生じた損傷や、設置した間仕切りなどを撤去し、「入居時の状態」に戻す義務のことです。この工事にかかる費用は借主の負担となります。費用は、工事の範囲や物件の規模によりますが、坪単価で3万円〜10万円程度が目安です。敷金・保証金から差し引かれるのが一般的ですが、超過した場合は追加で請求されます。

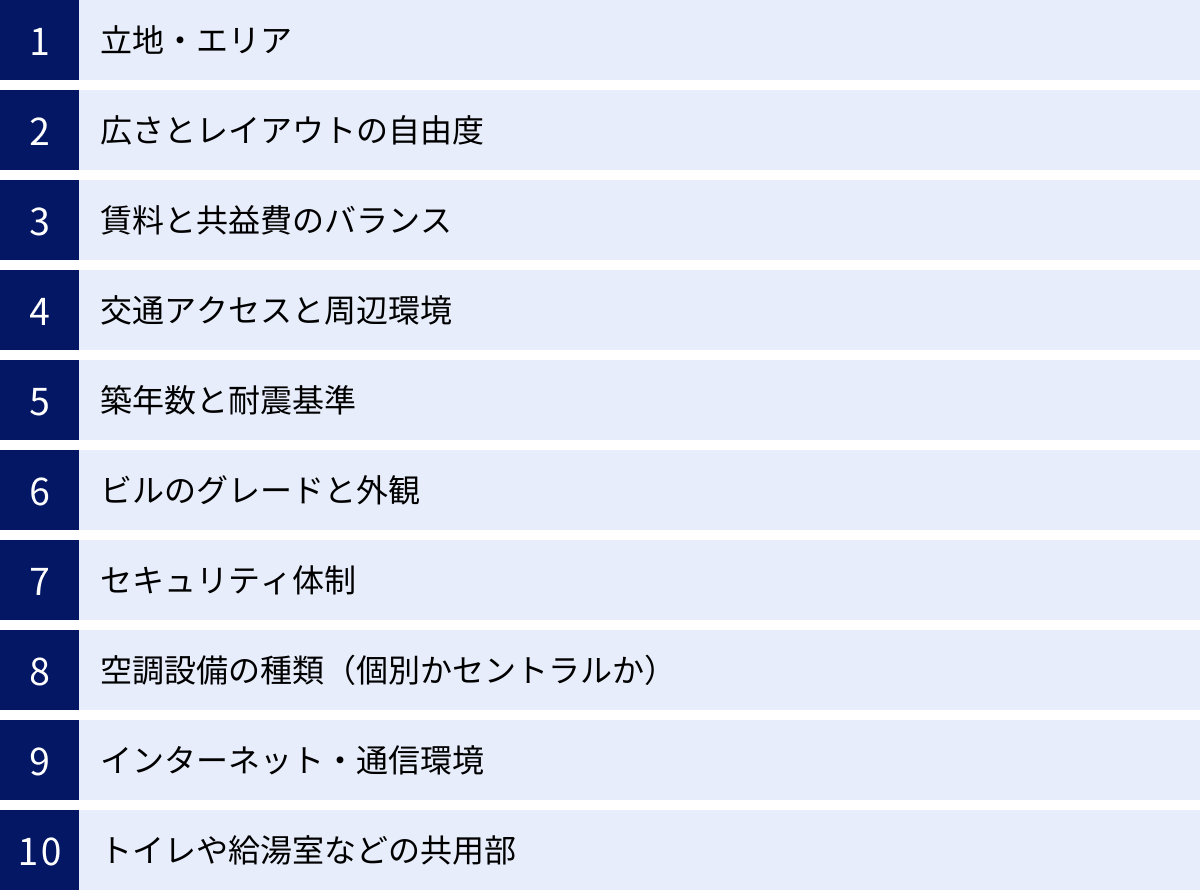

失敗しない貸事務所選びの10個のチェックポイント

理想のオフィスを見つけるためには、多角的な視点から物件を評価する必要があります。賃料や広さといった基本的な条件だけでなく、従業員の働きやすさや企業の将来性まで見据えたチェックが不可欠です。ここでは、後悔しないために必ず確認しておきたい10個のチェックポイントを解説します。

① 立地・エリア

オフィスの立地は、企業のブランドイメージ、取引先からのアクセス、そして人材採用力に直結する極めて重要な要素です。IT企業なら渋谷、金融機関なら丸の内・大手町といったように、エリアが持つイメージが企業のイメージを左右します。また、主要な取引先や顧客が訪問しやすい場所であることも、ビジネスの円滑化に繋がります。さらに、優秀な人材を確保するためには、候補者が「ここで働きたい」と思えるような、魅力と利便性を兼ね備えたエリアを選ぶ視点も大切です。

② 広さとレイアウトの自由度

前述の通り、適切な広さを確保することは基本ですが、それと同時にレイアウトの自由度も確認しましょう。室内に大きな柱があったり、部屋の形が不整形だったりすると、デッドスペースが生まれ、効率的なレイアウトが組みにくくなります。将来的な人員増減や組織変更、フリーアドレスの導入など、働き方の変化に柔軟に対応できるような、シンプルで使いやすい形状のオフィスが理想的です。

③ 賃料と共益費のバランス

物件を比較する際は、月額賃料の安さだけで判断せず、必ず「共益費(管理費)」を含めた総額で比較検討することが鉄則です。共益費の金額はビルによって大きく異なり、賃料が安くても共益費が高額なため、結果的に総支払額が高くなるケースもあります。共益費に何が含まれているのか(例:共用部の水道光熱費、警備費用など)も確認し、コストパフォーマンスを総合的に判断しましょう。

④ 交通アクセスと周辺環境

従業員の満足度と生産性に大きく影響するのが、通勤のしやすさです。複数の路線が利用できる駅や、駅から徒歩5分以内など、アクセスが良い物件は従業員から喜ばれます。また、顧客が来訪する際の利便性も考慮すべき点です。内見時には、実際に駅から歩いてみて、道のりの分かりやすさや、坂道・信号の有無なども確認しましょう。さらに、ランチに困らない飲食店の充実度、銀行、郵便局、コンビニといった施設の有無など、オフィスの周辺環境も日々の業務のしやすさを左右する重要なポイントです。

⑤ 築年数と耐震基準

企業の事業継続計画(BCP)の観点から、建物の安全性は絶対に軽視できません。特に注目すべきは耐震基準です。建築基準法は1981年6月1日に大きく改正されており、それ以降の「新耐震基準」で建てられた建物は、震度6強〜7程度の大規模地震でも倒壊しないことが求められています。最低でも1981年6月以降に建築確認を受けた建物を選ぶことが、従業員の安全と企業の資産を守る上で不可欠です。築年数が古くても、耐震補強工事が実施されている場合もあるため、不動産会社に確認しましょう。

⑥ ビルのグレードと外観

ビルのグレードや外観は、来訪者に与える第一印象を決定づけ、企業の「顔」としての役割を果たします。エントランスが豪華で清掃が行き届いているビルは、それだけで信頼感や安心感を与えます。オフィスのグレードは一般的に、規模や築年数、設備仕様などからS、A、B、Cといったランクに分類されます。自社の事業内容やブランド戦略に合ったグレードのビルを選ぶことが、対外的な信用力の向上に繋がります。

⑦ セキュリティ体制

機密情報や個人情報を取り扱う企業にとって、セキュリティは最重要課題の一つです。ビルのセキュリティ体制がどのようになっているか、内見時に詳しく確認しましょう。24時間有人管理か、機械警備システムか、防犯カメラの設置状況、夜間や休日の入退館管理方法などが主なチェックポイントです。ICカードによる入退館システムが導入されていれば、部外者の侵入を防ぎやすく、セキュリティレベルは高いと言えます。

⑧ 空調設備の種類(個別かセントラルか)

オフィスの快適性を左右する空調設備には、主に「個別空調」と「セントラル空調」の2種類があります。

- 個別空調: フロアや部屋ごとに自由に温度設定やON/OFFの切り替えができます。残業時や休日出勤時にも利用できる柔軟性がメリットですが、電気代は自社負担となります。

- セントラル空調: ビル全体で一括管理されており、稼働時間が「平日9時〜18時」のように決められている(コアタイム制)のが一般的です。時間外の利用には延長料金がかかるか、そもそも利用できない場合があります。空調費用は共益費に含まれていることが多いです。

働き方の多様化が進む現代においては、時間外労働やフレックスタイム制に対応しやすい個別空調の方が人気が高い傾向にあります。自社の就業スタイルに合わせて選択することが重要です。

⑨ インターネット・通信環境

現代のビジネスに不可欠なインターネット環境は、必ず事前に確認が必要です。光回線がどのキャリアに対応しているか、MDF室(主配線盤室)まで引き込まれているかをチェックします。ビルによっては、利用できる回線事業者が指定されている場合や、回線の引き込みに別途工事が必要な場合があります。ビジネスの生命線とも言える通信インフラで問題が発生しないよう、入居前にしっかりと確認しておきましょう。

⑩ トイレや給湯室などの共用部

意外と見落としがちですが、従業員の満足度に大きく関わるのが、トイレや給湯室といった共用部の仕様です。特に女性従業員にとっては、トイレが男女別か、清潔に保たれているか、パウダースペースがあるかといった点は非常に重要です。ウォシュレットの有無や個室の数も快適性を左右します。給湯室についても、十分なスペースがあるか、清掃は行き届いているかなどをチェックし、従業員が気持ちよく働ける環境かどうかという視点で評価しましょう。

貸事務所の契約時に必ず確認すべき注意点

物件が決まり、いよいよ契約という段階は、最も注意深くならなければならないフェーズです。ここで契約書の内容を十分に理解しないまま署名・捺印してしまうと、後々「こんなはずではなかった」という深刻なトラブルに発展しかねません。法的な拘束力を持つ重要な書類だからこそ、細部に至るまで確認を怠らないようにしましょう。

契約形態の違い(普通借家契約と定期借家契約)

貸事務所の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、それぞれ性質が大きく異なります。この違いを理解しておくことは極めて重要です。

| 契約形態 | 特徴 | 借主(テナント)のメリット | 借主(テナント)のデメリット |

|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | ・契約期間は1年以上(通常2年が多い) ・貸主側に正当事由がない限り、借主が希望すれば契約更新が原則可能。 ・借主の権利が強く保護されている。 |

・長期的に安定してオフィスを借り続けられる安心感がある。 ・貸主からの一方的な立ち退き要求のリスクが低い。 |

・貸主側からするとリスクがあるため、人気物件では採用されにくい場合がある。 |

| 定期借家契約 | ・契約期間の満了をもって、更新されることなく確定的に契約が終了する。 ・契約を継続したい場合は、貸主・借主双方の合意の上で「再契約」が必要。 ・契約期間を自由に設定できる。 |

・期間が定められている分、普通借家契約に比べて賃料が割安に設定されていることがある。 ・短期間のプロジェクトなど、利用期間が明確な場合に適している。 |

・契約期間が満了すると、退去しなければならない可能性がある。 ・再契約できる保証はないため、事業の継続性に不安が残る。 |

一般的に借主にとっては、安定性の高い「普通借家契約」の方が有利とされています。一方で、貸主にとっては、将来的な建て替え計画などを見据え、期間を区切れる「定期借家契約」を好む傾向があります。どちらの契約形態なのかを必ず確認し、自社の事業計画に合ったものかを見極めましょう。

賃貸借契約書のチェックポイント

賃貸借契約書は、貸主と借主の権利と義務を定めた最も重要な書類です。隅々まで目を通し、不明な点は必ず質問しましょう。

- 賃料・共益費: 金額、支払期日、支払方法に間違いがないか。

- 契約期間: いつからいつまでか。普通借家か定期借家か。

- 敷金・保証金: 金額、返還時期、償却の有無と割合。

- 更新: 普通借家契約の場合の更新料や更新手続きについて。

- 解約予告: 解約を申し出るべき時期(通常6ヶ月前)と方法。期間内に予告しないと、余分な賃料を支払うことになります。

- 禁止事項・使用制限: 看板設置の可否、深夜・休日の利用制限、内装工事の制限など。

- 原状回復義務: 退去時にどこまで元に戻す必要があるか。

- 特約事項: 標準的な契約内容以外の特別な取り決め。後述しますが、特に注意が必要です。

重要事項説明書で確認すべきこと

契約前に行われる重要事項説明は、専門的な内容が多く含まれますが、安全に利用できる物件かどうかを判断するための最終確認の場です。

- 登記情報: 所有者は誰か、抵当権が設定されていないか。

- 法令上の制限: その場所が事務所として利用できる「用途地域」か。建築基準法や消防法に適合しているか。

- インフラ設備: 電気の容量は十分か、ガスの種類、上下水道の状況。

- アスベスト使用の有無: アスベスト調査の結果について。使用されている場合、健康への影響や除去費用の問題があります。

- 耐震診断の有無: 特に旧耐震基準の建物の場合は重要です。

- 管理の委託先: ビルの管理会社はどこか。

これらの内容は、後から変更することが難しいものばかりです。納得できるまで説明を求めましょう。

原状回復の義務と範囲

貸事務所の退去時におけるトラブルで最も多いのが、この「原状回復」をめぐる問題です。原状回復とは、借主の責任で生じさせた建物の損耗や、設置した造作物を撤去し、入居時の状態に戻すことを指します。

問題となりやすいのは、「どこまでが借主の負担範囲か」という点です。例えば、経年劣化や通常の使用による損耗(壁紙の日焼け、通常使用による床の傷など)は、本来は貸主の負担とされています。しかし、オフィス賃貸の契約では、特約によって通常損耗も借主の負担とする「完全原状回復義務」が定められていることが少なくありません。

トラブルを避けるためには、以下の点が重要です。

- 契約書で原状回復の範囲を明確に確認する。

- 入居時に、室内のあらゆる場所の写真を日付入りで撮影し、現状を記録しておく。

- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に目を通し、基本的な考え方を理解しておく。

この準備を怠ると、退去時に法外な工事費用を請求されるリスクがあります。

特約事項の内容

契約書の末尾に記載されることが多い「特約事項」は、標準的な契約条項に加えて、その物件独自のルールを定めたものです。多くの場合、貸主側に有利な内容が記載されているため、特に注意深く読む必要があります。

- 特約事項の例:

- 「賃料改定に関する特約」:経済情勢の変動に関わらず、○年ごとに○%賃料を増額できる、など。

- 「原状回復に関する特約」:前述の通り、通常損耗も借主の負担とする、など。

- 「指定業者の利用義務」:原状回復工事や内装工事の業者を貸主が指定する、など。

法的に問題のある特約は無効となる場合もありますが、基本的には合意の上で契約したと見なされます。不利な内容が含まれていないか、しっかりと確認しましょう。

法人登記が可能か

会社を設立する場合や、本店を移転する場合には、その住所で法人登記を行う必要があります。ほとんどの一般的な賃貸オフィスでは問題ありませんが、レンタルオフィス、シェアオフィス、SOHO向け物件などでは、契約上、法人登記が認められていないケースがあります。事業の拠点として利用する以上、法人登記が可能かどうかは契約前に必ず確認しなければならない必須事項です。

貸事務所探しに役立つ不動産会社の選び方

貸事務所探しは、情報収集から交渉、契約まで専門的な知識が求められる場面が多く、独力で進めるのは困難です。そこで重要なのが、信頼できる不動産会社をパートナーとして選ぶことです。良い不動産会社は、単に物件を紹介するだけでなく、移転プロジェクト成功のための強力なサポーターとなります。

オフィス専門の不動産会社を選ぶ

住居の賃貸と事業用の賃貸では、市場の動向、契約の慣習、必要とされる知識が全く異なります。そのため、住宅仲介をメインに行っている不動産会社ではなく、「事業用不動産」や「オフィス仲介」を専門に扱っている会社を選ぶことが大前提です。

オフィス専門の不動産会社を選ぶメリットは数多くあります。

- 豊富な専門知識と情報量: エリアごとの賃料相場、空室率の動向、ビルの特性などを熟知しています。また、Webサイトなどには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有していることが多く、より多くの選択肢から検討できます。

- 的確な提案力: こちらが提示した条件だけでなく、企業の事業内容や将来の展望、企業文化までをヒアリングした上で、潜在的なニーズを掘り起こし、最適な物件を提案してくれます。「このエリアなら、このくらいの予算でこんなグレードのビルが狙えますよ」といった、プロならではの客観的なアドバイスが期待できます。

- 交渉力: 賃料やフリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)の交渉、契約内容の調整など、借主にとって有利な条件を引き出すための交渉を代行してくれます。個人でオーナーと直接交渉するよりも、はるかに良い条件で契約できる可能性が高まります。

オフィス移転は経営戦略の一環です。その重要な意思決定をサポートしてもらうパートナーとして、専門性の高い不動産会社を選ぶことは、成功への最短ルートと言えるでしょう。

地元に強い不動産会社も視野に入れる

大手や広域をカバーするオフィス専門の不動産会社と並行して、特定のエリアに特化した、地元に強い不動産会社にも声をかけてみる価値があります。特に、都心部以外の地域や、特定の市区町村に絞ってオフィスを探している場合には有効です。

地元密着型の不動産会社は、そのエリアの貸主(ビルオーナー)と長年にわたる信頼関係を築いていることが多く、大手のネットワークには乗ってこないような小規模なビルや、独自の物件情報を持っていることがあります。また、その地域の特性や、近隣で進行中の再開発計画といった、きめ細やかな情報を提供してくれることも期待できます。

一つの不動産会社に絞るのではなく、専門性の高い大手と、地域に根差した会社の両方にアプローチすることで、情報の網羅性を高め、より最適な物件に出会う確率を上げることができます。

担当者との相性を見極める

最終的に、不動産会社選びは「担当者選び」と言っても過言ではありません。会社の規模や知名度も重要ですが、実際にやり取りを行う担当者との相性が、オフィス探しの満足度を大きく左右します。

良い担当者を見極めるためのポイントは以下の通りです。

- レスポンスの速さと正確さ: 問い合わせや質問に対して、迅速かつ的確に回答してくれるか。ビジネスのスピード感が求められるオフィス探しにおいて、対応の速さは信頼の証です。

- ヒアリング能力: こちらの要望をただ聞くだけでなく、その背景にある目的や課題を深く理解しようと努めてくれるか。丁寧なヒアリングを通じて、潜在的なニーズまで汲み取ってくれる担当者は信頼できます。

- 提案の質: 希望条件に合う物件をただリストアップするだけでなく、「なぜこの物件が御社におすすめなのか」という理由を明確に説明できるか。メリットだけでなく、デメリットや懸念点についても正直に伝えてくれる担当者は誠実です。

- 長期的な視点: 目先の契約を取ることだけを考えるのではなく、企業の成長や将来の移転まで見据えた、長期的なパートナーとしての視点を持っているか。

複数の不動産会社に問い合わせてみて、それぞれの担当者の対応を比較し、「この人になら安心して任せられる」と思える担当者を見つけることが、ストレスのない、そして成功するオフィス探しに繋がります。

貸事務所探しにおすすめのポータルサイト3選

不動産会社に相談するのと並行して、自分でも物件情報を収集することは、相場感を養い、希望条件を具体化する上で非常に有効です。ここでは、貸事務所探しに役立つ代表的なポータルサイトを3つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、目的に合わせて活用しましょう。

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| SUUMO for business | 株式会社リクルート | ・全国を網羅する圧倒的な物件掲載数 ・詳細なこだわり条件での検索機能が充実 ・オフィス移転に関するノウハウ記事も豊富 |

・初めてオフィスを探す人 ・幅広い選択肢から比較検討したい人 ・全国の物件情報を一括で確認したい人 |

| at home(アットホーム) | アットホーム株式会社 | ・業界トップクラスの不動産加盟店ネットワーク ・地域に密着した中小規模の物件情報が豊富 ・貸事務所専門のサイトで使いやすい |

・特定のエリアで掘り出し物を見つけたい人 ・地元の不動産会社が持つ情報を探したい人 |

| CBRE | シービーアールイー株式会社 | ・世界最大級の事業用不動産サービス会社 ・中規模~大規模オフィス、ハイスペック物件に強み ・詳細なマーケットレポートやデータが充実 |

・数十名~数百名規模のオフィスを探している企業 ・専門的な知見やコンサルティングを求める企業 |

① SUUMO for business

「SUUMO for business」は、住まい探しでおなじみのSUUMOの事業用不動産専門サイトです。運営は株式会社リクルート。

その最大の強みは、全国をカバーする圧倒的な物件掲載数にあります。賃貸オフィスだけでなく、貸店舗、貸倉庫、貸土地など、あらゆる事業用不動産の情報が集約されており、これから事業を始める方から大規模な移転を検討する企業まで、幅広いニーズに対応しています。

「新耐震基準」「個別空調」「OAフロア」といった専門的な条件での絞り込み検索機能が非常に充実しており、ユーザーが求める条件に合った物件を効率的に探し出すことができます。また、オフィス移転の流れや費用に関する解説記事などのコンテンツも豊富で、情報収集の第一歩として非常に役立つサイトです。

参照:SUUMO for business 公式サイト

② at home(アットホーム)

「at home(アットホーム)」は、全国の不動産会社が加盟する、日本最大級の不動産情報ネットワークです。運営はアットホーム株式会社。

最大の特徴は、その広範な加盟店ネットワークにあります。大手だけでなく、地域に根差した中小の不動産会社が登録した物件も多数掲載されているため、他のポータルサイトにはない掘り出し物の物件が見つかる可能性があります。

特に、「貸事務所専門サイト」が用意されており、希望の沿線・駅や市区町村から物件を検索しやすいインターフェースになっています。エリアを限定して、きめ細かく物件を探したい場合に強みを発揮するサイトと言えるでしょう。

参照:at home 公式サイト(アットホーム 貸店舗・貸事務所)

③ CBRE

「CBRE(シービーアールイー)」は、米国に本拠を置く世界最大級の事業用不動産サービス・投資顧問会社です。プロフェッショナル向けのサービスが中心で、他のポータルサイトとは一線を画します。

CBREの強みは、中規模から大規模なオフィス、特にグレードの高いオフィスビルの仲介にあります。 企業の経営戦略に基づいた不動産コンサルティングを提供しており、単なる物件紹介に留まらない、専門的なサポートが受けられます。

Webサイトでは、独自の調査に基づく詳細なマーケットレポート(空室率や賃料相場の推移など)が公開されており、不動産市場の動向を深く理解する上で非常に価値のある情報源となります。専門家の視点から戦略的なオフィス移転を考えたい企業にとって、非常に頼りになる存在です。

参照:CBRE Japan 公式サイト

貸事務所探しに関するよくある質問

最後に、貸事務所探しを進める中で多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。不安な点を事前に解消し、スムーズなオフィス探しに役立ててください。

個人事業主でも事務所は借りられる?

はい、個人事業主でも貸事務所を借りることは可能です。ただし、一般的に法人に比べて信用力の証明が難しいため、入居審査が厳しくなる傾向があります。

審査では、事業の安定性や支払い能力が重点的に見られます。そのため、申し込みの際には、過去数年分の確定申告書の写しや、具体的な事業内容と将来の収益見込みを示した事業計画書、取引先との契約書、預金残高証明書などを提出し、安定した収入があることを客観的に証明することが重要です。また、保証会社の利用が必須となるケースがほとんどです。準備をしっかり行うことで、審査通過の可能性を高めることができます。

保証人がいなくても契約できる?

結論から言うと、保証人がいなくても契約できる物件は増えています。 その代わりに、前述した「保証会社」の利用が必須条件となるのが一般的です。

保証会社は、借主が賃料を滞納した際に、貸主に賃料を立て替え払いする役割を担います。貸主にとっては賃料滞納のリスクを軽減できるため、保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用を契約の条件とするケースが法人・個人を問わず主流になっています。保証会社の利用には審査があり、所定の保証料(初期費用として賃料の0.5ヶ月〜1ヶ月分程度)が必要になります。

契約期間はどのくらいが一般的?

貸事務所の契約期間は、契約形態によって異なります。

- 普通借家契約の場合: 2年間が最も一般的です。契約期間が満了しても、借主が希望し、貸主側に立ち退きを求める正当な理由がなければ、更新されるのが原則です。

- 定期借家契約の場合: 契約期間は物件によって様々で、1年から5年など、比較的柔軟に設定されます。期間満了で契約は終了し、更新という概念はありません。継続して利用したい場合は、双方の合意のもとで「再契約」を結ぶことになります。

自社の事業計画(短期プロジェクトか、長期的な拠点か)に合わせて、適切な契約期間の物件を選ぶことが重要です。

審査では何を見られる?

入居審査では、貸主が「このテナントに安心して物件を貸せるか」を判断します。見られるポイントは、法人の場合と個人事業主の場合で若干異なります。

- 法人の場合:

- 事業内容: どのような事業を行っているか。公序良俗に反していないか。

- 財務状況: 安定して賃料を支払えるか。(直近3期分の決算書の提出を求められるのが一般的)

- 会社の継続性・安定性: 設立年数、資本金、従業員数など。

- 連帯保証人: 代表者が連帯保証人になることが多いです。

- 個人事業主の場合:

- 事業内容と実績: 確定申告書や事業計画書から判断されます。

- 支払い能力: 安定した収入があるか。

- 人物: 面談などを通じて、信頼できる人物かどうかも見られることがあります。

いずれの場合も、「反社会的勢力ではないことの表明・確約」が求められます。提出書類に不備がないよう、誠実に対応することが審査通過の鍵です。

費用を安く抑える方法は?

オフィスのコストは経営に大きく影響するため、できる限り抑えたいと考えるのは当然です。費用を安く抑えるためには、いくつかの方法が考えられます。

- フリーレント交渉: 入居後、一定期間(例:1ヶ月〜3ヶ月)の賃料が無料になる「フリーレント」付きの物件を探したり、不動産会社を通じて交渉してもらったりする方法です。特に空室期間が長い物件では、交渉に応じてもらえる可能性があります。

- 居抜き物件を狙う: 前のテナントの内装や設備をそのまま利用できる居抜き物件を選べば、高額な内装工事費を大幅に削減できます。

- エリアの再検討: 都心部から少し離れた駅や、最寄り駅から少し歩く物件を選ぶだけで、坪単価は大きく下がります。

- レンタルオフィスやシェアオフィスを活用する: 従業員が少ないうちは、初期費用やインフラ整備費が不要なレンタルオフィスなどを活用し、事業が軌道に乗ってから一般の賃貸オフィスに移転するのも賢い選択です。

- 中古のオフィス家具を利用する: オフィス家具は中古市場も充実しており、新品の数分の一の価格で質の良いものを揃えることができます。

これらの方法を組み合わせることで、移転にかかるトータルコストを賢く削減することが可能です。自社にとって本当に必要なものは何か、どこにコストをかけるべきかを見極めることが、満足度の高いオフィス移転に繋がります。