事業の拡大に伴う在庫の増加、ECサイト運営のための商品保管スペース、建設現場で使う資材の一時的な置き場所など、ビジネスの様々なシーンで「保管スペース」の確保は重要な課題となります。その解決策として有力な選択肢となるのが「貸倉庫」です。しかし、いざ貸倉庫を探そうと思っても、「何から始めればいいのか分からない」「どんな種類の倉庫があるのか」「契約までの流れは?」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問や不安を抱える方も少なくないでしょう。

適切な貸倉庫を選べるかどうかは、企業のコスト効率や業務のスムーズさに直結します。立地や広さ、設備が自社の事業内容と合っていなければ、無駄なコストが発生したり、作業効率が著しく低下したりする可能性も否定できません。

この記事では、初めて貸倉庫を探す方から、より良い条件の物件への移転を検討している方まで、全ての事業者様に向けて、貸倉庫の基礎知識から具体的な探し方、契約までのステップ、そして失敗しないための重要なチェックポイントまでを網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、自社のビジネスに最適な貸倉庫を見つけ、スムーズに契約を進めるための知識が身につき、事業成長の確かな一歩を踏み出せるはずです。

目次

貸倉庫とは?

貸倉庫とは、その名の通り、企業や個人が物品を保管・管理するために賃貸する倉庫スペースのことです。単に「モノを置く場所」というだけでなく、現代のビジネス活動、特に物流や製造、販売といったサプライチェーンにおいて、欠かすことのできない重要なインフラとして機能しています。

貸倉庫の主な利用目的は多岐にわたります。例えば、以下のようなケースで活用されています。

- 企業の在庫保管: メーカーや卸売業者が製品や商品を保管し、需要に応じて出荷するための拠点として利用します。

- ECサイトの商品保管: オンラインで販売する商品を一元管理し、注文が入ったら迅速にピッキング、梱包、発送を行うための物流拠点として不可欠です。

- 建設業・設備工事業の資材置き場: 現場で使用する建材や工具、機材などを保管・管理するスペースとして活用されます。

- 書類・文書の保管: 法的に保管義務のある重要書類や、オフィス内では収まりきらない大量の文書を安全に保管するために利用されます。

- 一時的な保管場所: オフィスの移転や改装、イベント開催時などに、什器や備品を一時的に退避させる場所として使われることもあります。

このように、貸倉庫は様々な業種・業態のニーズに応える柔軟性を備えています。

貸倉庫を利用する最大のメリットは、自社で倉庫を建設・所有する場合と比較して、初期投資を大幅に抑えられる点にあります。土地の取得から建物の建設、設備の導入までを行うとなると、莫大な資金と時間が必要になります。しかし、貸倉庫であれば、必要な広さのスペースを必要な期間だけ借りることができるため、事業の規模や状況の変化に柔軟に対応できます。

また、ビジネスの成長に合わせて保管スペースを拡張したり、逆に縮小したりすることが比較的容易であるため、固定費の変動リスクを低減し、キャッシュフローを安定させる効果も期待できます。例えば、季節によって商品の取扱量が大きく変動するアパレル業界や、プロジェクト単位で資材の量が変わる建設業界などにとって、この柔軟性は非常に大きな利点と言えるでしょう。

さらに、物流に特化した立地(高速道路のインターチェンジ近くなど)に建てられた倉庫を利用することで、配送コストの削減やリードタイムの短縮といった業務効率化にも繋がります。自社で最適な立地を探して倉庫を建てるのは困難ですが、貸倉庫であれば、すでに最適化された立地にある物件の中から選ぶことが可能です。

一方で、貸倉庫を利用する際にはいくつかの注意点も存在します。まず、当然ながら月々の賃料が発生します。これは事業運営における固定費となるため、自社の収益構造と照らし合わせて慎重に予算を組む必要があります。また、賃料以外にも、共益費や敷金・保証金、仲介手数料といった初期費用がかかるのが一般的です。

加えて、貸倉庫はあくまで「スペースを借りる」契約であるため、保管する物品の管理責任は原則として借主側にあります。盗難や火災、水害といったリスクに備えて、別途火災保険や動産総合保険に加入する必要があることも忘れてはなりません。

まとめると、貸倉庫は、ビジネスの成長と効率化を支えるための戦略的な選択肢です。初期投資を抑えつつ、事業の変動に柔軟に対応できるという大きなメリットがあります。自社の事業目的や規模、予算を明確にした上で、後述するポイントを踏まえながら慎重に物件を選定することが、貸倉庫を最大限に活用し、ビジネスを成功に導くための鍵となります。

貸倉庫とトランクルームの違い

「荷物を預ける」という点では似ているため混同されがちな「貸倉庫」と「トランクルーム」ですが、その性質は大きく異なります。両者の違いを正しく理解することは、自社のニーズに合ったサービスを選ぶための第一歩です。ここでは、「用途」「契約形態」「利用者」という3つの観点から、その違いを詳しく解説します。

| 比較項目 | 貸倉庫 | トランクルーム |

|---|---|---|

| 主な用途 | 事業用の物品(商品在庫、資材、機材など)の保管・管理 | 個人・家庭用の物品(家財、衣類、趣味の品など)の保管 |

| 契約形態 | 不動産賃貸借契約 | 寄託契約 または 賃貸借契約 |

| 保管責任 | 借主(利用者) | 運営業者(寄託契約の場合) |

| 利用者層 | 法人、個人事業主が中心 | 個人が中心 |

| 規模 | 比較的大きい(数十坪~数千坪) | 比較的小さい(1畳~数畳程度) |

| 関連法規 | 宅地建物取引業法 | 倉庫業法(寄託契約の場合) |

用途の違い

最も分かりやすい違いは、その主な利用目的です。

貸倉庫は、主に法人や個人事業主が事業活動のために利用することを想定しています。具体的には、ECサイトで販売する商品の在庫、メーカーの製品、卸売業者の仕入れ商品、建設現場で使う資材や機械、企業の重要書類など、事業運営に関わる様々な物品の保管、管理、加工、ピッキング、配送といった物流拠点としての役割を担います。そのため、提供されるスペースは数十坪から数千坪といった大規模なものが中心で、フォークリフトが走行できる広いスペースや、大型トラックが直接乗り入れられるプラットフォームを備えている物件も多く存在します。

一方、トランクルームは、主に個人が家庭で使わない物品を保管するために利用されます。例えば、季節外れの衣類や布団、スキー・スノーボード用品といったレジャーグッズ、引っ越しで一時的に置き場所に困る家具・家電、趣味のコレクションや書籍など、日常生活に関わる私物の保管が中心です。そのため、提供されるスペースは1畳未満のロッカータイプから数畳程度の個室タイプまで、比較的小規模なものが主流です。近年では、法人が書類や備品を保管するために利用するケースもありますが、あくまで主戦場は個人利用市場です。

契約形態の違い

両者の本質的な違いは、契約形態にあります。この違いが、後述する保管責任の所在にも大きく影響します。

貸倉庫を借りる際の契約は、「不動産賃貸借契約」です。これは、アパートやマンション、オフィスを借りる時と同じ契約形態で、倉庫という「不動産(スペース)」そのものを借りる契約を意味します。この契約に基づき、借主は賃料を支払う対価として、そのスペースを排他的に利用する権利を得ます。重要なのは、倉庫業者が物品を「預かる」のではなく、あくまで「場所を貸す」だけという点です。したがって、そのスペース内で保管する物品の管理や保全、盗難・火災などに対する責任は、原則としてすべて借主が負うことになります。このため、借主は自ら火災保険などに加入してリスクに備える必要があります。この契約は宅地建物取引業法に基づいて行われます。

対して、トランクルームの契約形態には主に「寄託契約」と「賃貸借契約」の2種類があります。

国土交通省の認定を受けた「認定トランクルーム」の場合、契約は「寄託契約」となります。これは、倉庫業者が利用者から物品を「預かる」ことを約束する契約です。この場合、倉庫業法に基づき、事業者は預かった物品に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負います。つまり、万が一、保管中に火災や盗難、カビなどによって荷物に損害が生じた場合、事業者に過失があれば賠償責任を負うことになります。多くの認定トランクルームでは、寄託契約に倉庫保険が含まれているのが一般的です。

一方で、寄託契約ではないトランクルームサービスの場合、その契約は貸倉庫と同じく「賃貸借契約(あるいはそれに準ずるサービス利用契約)」となります。この場合は、あくまで「スペースを貸す」契約のため、保管物の管理責任は利用者にあり、事業者側は責任を負いません。

このように、「不動産賃貸借契約(場所貸し)」か「寄託契約(モノ預かり)」かという点が、貸倉庫とトランクルームを分ける最も重要な法的・本質的な違いと言えます。

利用者の違い

上記の用途や契約形態の違いから、自ずと主な利用者層も異なってきます。

貸倉庫の利用者は、そのほとんどが法人や個人事業主です。事業用の大量の物品を保管・運用する必要があり、自社で物流オペレーションを構築したい企業がメインターゲットとなります。契約時には、企業の財務状況や事業内容が問われる与信審査が行われるのが一般的です。

トランクルームの利用者は、個人が中心です。都市部における住居の狭小化や、ライフスタイルの多様化を背景に、自宅の収納スペースを補う目的で利用する人が増えています。もちろん、前述の通り、フリーランスや小規模事業者が書類や少量の備品を保管するために利用するケースもありますが、あくまで主体は個人利用者です。契約も、個人の身分証明書などで比較的簡単に行える場合が多くなっています。

これらの違いを理解し、自社の目的が「事業用の物流拠点を確保すること」なのか、それとも「少量の物品を手軽に保管すること」なのかを明確にすることで、最適な選択ができるようになります。

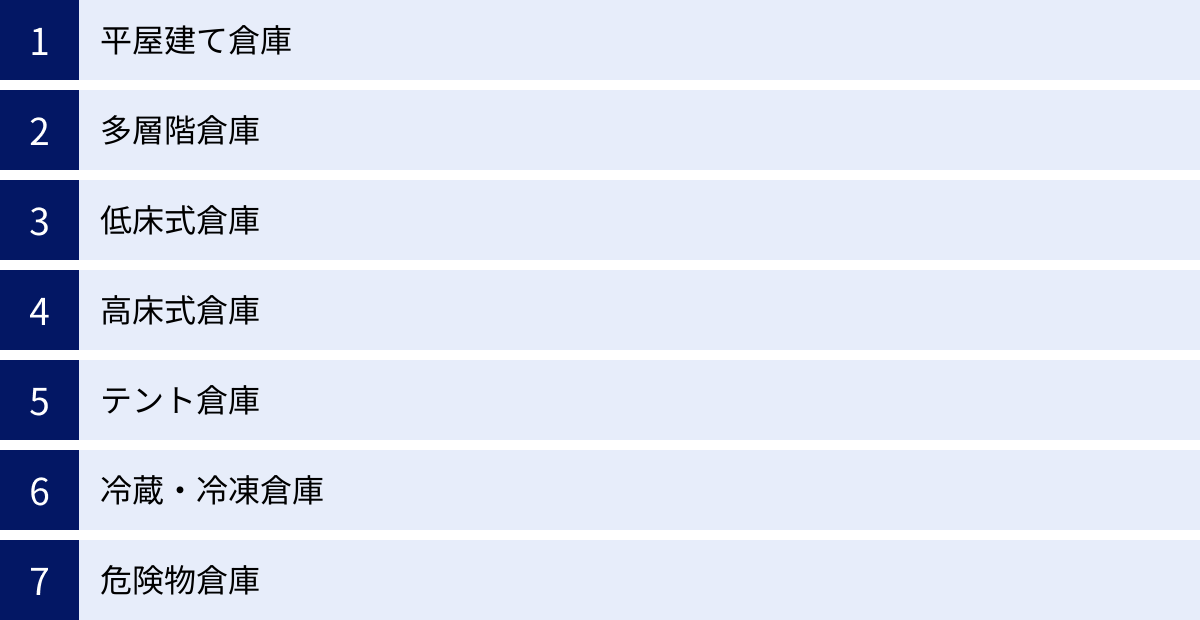

貸倉庫の種類

貸倉庫と一言で言っても、その構造や設備、機能は多種多様です。自社の事業内容や取り扱う商品、作業フローに最適な倉庫を選ぶためには、これらの種類と特徴を理解しておくことが不可欠です。ここでは、貸倉庫を「構造・設備」「機能・保管温度」「特殊な用途」という3つの観点から分類し、それぞれ詳しく解説します。

構造・設備による分類

建物の構造や荷物の積み下ろしに関わる設備によって、倉庫はいくつかのタイプに分けられます。これらは作業効率やコストに直接影響する重要な要素です。

平屋建て倉庫

平屋建て倉庫とは、1階建てのシンプルな構造の倉庫です。

メリットは、何と言っても荷物の搬入・搬出がスムーズな点にあります。上下階への移動がないため、フォークリフトや作業員の動線がシンプルになり、作業効率を高めることができます。また、建物の構造が単純なため、内部のレイアウトの自由度が高いのも特徴です。柱が少ない設計の物件であれば、広々とした空間を柔軟に活用できます。

一方で、デメリットは、広い土地面積が必要となるため、特に地価の高い都市部やその近郊では賃料が割高になる傾向がある点です。また、建物の延床面積に対して土地の占有面積が大きくなるため、土地の利用効率は多層階倉庫に劣ります。

【向いている用途】: 荷物の出し入れが頻繁に行われる物流拠点、大型の機械や資材を保管する場所、頻繁にレイアウト変更が必要な作業スペースなど。

多層階倉庫

多層階倉庫は、2階以上の複数フロアで構成される倉庫です。都市部や工業団地などでよく見られるタイプです。

メリットは、限られた敷地面積で大きな延床面積を確保できるため、土地の利用効率が非常に高いことです。これにより、坪単価で見た場合に賃料が平屋建てに比べて安価になる傾向があります。

デメリットは、上下階への荷物の移動が発生するため、荷物用エレベーターや垂直搬送機といった昇降設備が必須となる点です。これらの設備がボトルネックとなり、搬入・搬出に時間がかかったり、作業動線が複雑になったりする可能性があります。また、設備のメンテナンスコストも考慮に入れる必要があります。

【向いている用途】: 長期間保管する在庫品、比較的小型で昇降機での移動が容易な商品の保管、フロアごとに異なる用途(例:1階は入出庫、2階は保管、3階は軽作業)で使い分けたい場合など。

低床式倉庫

低床式倉庫は、倉庫の床面が地面(地盤面)とほぼ同じ高さに設計されている倉庫です。

メリットは、地面との段差がないため、バンや2tトラックなどの小型車両が倉庫内に直接乗り入れて荷物の積み下ろしができる点です。雨の日でも荷物を濡らさずに作業できるという利点もあります。また、フォークリフトを使わずに手作業で荷物を運び込む際にも便利です。

デメリットは、4tや10tといった大型トラックの場合、荷台の高さと倉庫の床面に大きな段差ができてしまうことです。そのため、大型トラックからの荷降ろしには、別途フォークリフトや移動式のスロープ(段差解消プレート)などが必要になり、作業効率が落ちる可能性があります。

【向いている用途】: 小型車両での個別配送が多いEC物流の拠点、ルート配送の拠点、建設資材置き場など。

高床式倉庫

高床式倉庫は、倉庫の床面が地面から1m程度の高さに嵩上げされて設計されている倉庫です。床の高さが大型トラックの荷台の高さとほぼ同じになるように作られています。

メリットは、倉庫の出入り口にトラックを接車する「プラットフォーム(荷受ステージ)」が設置されており、大型トラックの荷台から直接、手作業やフォークリフトでスムーズに荷物の積み下ろしができる点です。これにより、デバンニング(コンテナからの荷降ろし)や大量の入出庫作業の効率が大幅に向上します。また、地面から床が高い位置にあるため、水害や湿気の影響を受けにくいという利点もあります。

デメリットは、低床式とは逆に、バンなどの小型車両からの荷降ろしには不向きである点です。また、プラットフォームの設計上、接車できるトラックの台数が限られる場合があります。

【向いている用途】: 大量の貨物を大型トラックで一括して入出庫する大規模な物流センター、輸出入貨物を扱う拠点など。

テント倉庫

テント倉庫は、鉄骨のフレームにシート状の膜材(テント生地)を張って作られた倉庫です。

メリットは、在来工法の倉庫に比べて建築確認申請の手続きが簡略化されており、低コストかつ短工期で設置できる点です。移設や撤去が比較的容易なため、一時的な保管スペースとしても活用されます。

デメリットは、壁がシートであるため断熱性や気密性が低く、外気温の影響を受けやすいことです。また、セキュリティ面や耐久性の面では、一般的な倉庫に劣る場合があります。温度管理が必要なデリケートな商品の保管には向きません。

【向ている用途】: 屋外に置きたくないが常温で問題ない資材や機械の保管、農作物の一次保管、工事期間中の一時的な作業場など。

機能・保管温度による分類

保管する商品の特性に合わせて、特定の温度管理機能を持つ倉庫も存在します。

普通倉庫

常温で保管を行う、最も一般的なタイプの倉庫です。特別な温度管理設備を持たず、外気温に近い環境で物品を保管します。紙製品、繊維製品、金属製品、建設資材、常温で保管可能な食品・飲料など、多種多様な物品が対象となります。日本の倉庫の大部分がこの普通倉庫に分類されます。

冷蔵倉庫

庫内の温度を10℃以下に保つことができる倉庫です。倉庫業法施行規則では、保管温度によってC3級(10℃以下~0℃)、C2級(0℃未満~-10℃)、C1級(-10℃未満~-20℃)といった等級に分類されています。主に、生鮮食品(野菜、果物、鮮魚、精肉)、乳製品、飲料、医薬品、化学製品など、定温管理が必要なデリケートな商品を保管するために利用されます。

冷凍倉庫

庫内の温度を-20℃以下に保つことができる倉庫です。こちらも倉庫業法施行規則で、F1級(-20℃未満~-30℃)、F2級(-30℃未満~-40℃)、F3級(-40℃未満~-50℃)、F4級(-50℃以下)のように、さらに低い温度帯で等級が定められています。冷凍食品、アイスクリーム、水産加工品など、品質を維持するために凍結状態での保管が必須となる商品が対象です。

特殊な用途の倉庫

一般的な物品以外を保管するために、特別な法律や基準に基づいて建設された倉庫もあります。

危険物倉庫

消防法で定められた「危険物」(ガソリン、灯油、アルコール類、塗料、化学薬品など)を貯蔵・保管するための専用倉庫です。引火や爆発の危険性がある物品を安全に管理するため、建物の構造(壁、柱、床、天井の材質)、消火設備、換気設備、避雷設備などについて、法律で非常に厳しい基準が定められています。これらの基準をクリアしていない普通の倉庫で危険物を保管することは固く禁じられています。

水面倉庫

原木などの水に浮く物品を、海や川、貯木場といった水面を利用して保管する施設です。これは倉庫業法で定められた倉庫の一種ですが、非常に特殊なケースであり、一般的な事業者が利用することはほとんどありません。

このように、貸倉庫には様々な種類があります。自社が「何を」「どれくらいの量」「どのように」保管・運用したいのかを明確にし、それぞれの倉庫タイプが持つメリット・デメリットを照らし合わせることが、最適な一棟を見つけるための第一歩となります。

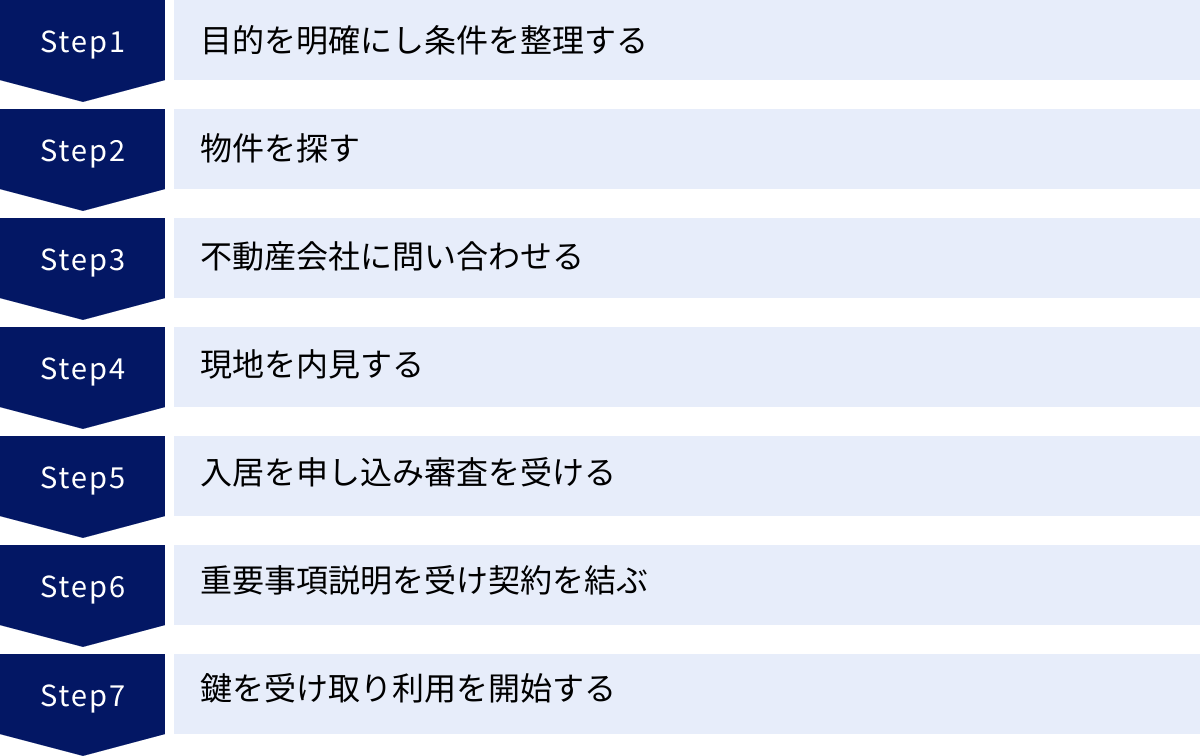

貸倉庫の探し方から契約までの流れ【7ステップ】

自社に最適な貸倉庫を見つけ、スムーズに利用を開始するためには、計画的にステップを踏んでいくことが重要です。ここでは、貸倉庫を探し始めてから実際に利用を開始するまでの一般的な流れを、7つのステップに分けて具体的に解説します。

① 目的を明確にし条件を整理する

すべての始まりは、この「条件整理」からです。ここが曖昧なまま物件探しを始めてしまうと、方向性が定まらずに時間がかかったり、契約後に「こんなはずではなかった」というミスマッチが生じたりする原因となります。まずは以下の項目について、社内で十分に検討し、希望条件をリストアップしましょう。

- 目的・用途: なぜ倉庫が必要なのか?(例:ECの物流拠点、商品在庫の保管、資材置き場、作業スペース兼保管場所など)

- 保管物品: 何を保管するのか?(例:アパレル商品、食品、機械部品、建設資材、書類など)

- 荷姿(段ボール、パレット、長尺物など)

- 重量、サイズ

- 温度管理の要否(常温、冷蔵、冷凍)

- 必要な面積・広さ: どれくらいのスペースが必要か?坪数で算出します。将来的な物量の増減も考慮に入れると良いでしょう。

- 天井高: ラックを何段組むか、フォークリフトのマストの高さなどを考慮し、必要な「有効天井高」を算出します。

- 希望エリア・立地: 配送効率を考え、高速道路のICからの距離、主要な取引先へのアクセス、従業員の通勤の便などを考慮してエリアを絞り込みます。

- 必要な設備:

- 荷役設備(荷物用エレベーター、垂直搬送機、ドックレベラー、クレーンなど)

- 空調設備(エアコン、換気扇)

- 電源容量、照明

- 事務所スペースの要否

- インターネット環境

- 予算: 月々の賃料の上限を決めます。敷金・保証金などの初期費用も考慮に入れて、全体の資金計画を立てておきましょう。

この条件整理が詳細であるほど、後の物件探しや不動産会社とのやり取りがスムーズになります。

② 物件を探す

条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。主な探し方は以下の通りです。

- 事業用不動産ポータルサイト: 「SUUMO(事業用)」「C-Bldg(シービル)」「イーソーコ」など、倉庫や工場に特化した、あるいは専門カテゴリーを持つウェブサイトで検索します。エリアや面積、賃料、設備など、詳細な条件で絞り込めるため効率的です。

- 不動産会社のウェブサイト: 事業用不動産を専門に扱う不動産会社のウェブサイトには、ポータルサイトには掲載されていない独自の物件(非公開物件)が掲載されていることがあります。

- 地元の不動産会社に相談: 希望エリアが決まっている場合、その地域に精通した不動産会社に直接相談するのも有効な方法です。地域の特性や未公開情報を得られる可能性があります。

複数の方法を併用し、幅広く情報を集めることが、より良い物件に出会う確率を高めます。

③ 不動産会社に問い合わせる

気になる物件が見つかったら、その物件を取り扱っている不動産会社に問い合わせを行います。ウェブサイトのフォームや電話で連絡を取り、内見(現地見学)の希望を伝えます。

この際、ステップ①で整理した条件リストを伝えると、話が非常にスムーズに進みます。担当者はあなたのニーズを正確に把握できるため、問い合わせた物件が条件に合わない場合でも、代わりとなる別の物件を提案してくれる可能性が高まります。ただ「倉庫を探しています」と伝えるのではなく、「〇〇エリアで、広さ△△坪、天井高□m以上、4tトラックが乗り入れ可能な物件を、賃料××円以内で探しています」と具体的に伝えましょう。

④ 現地を内見する

書類や写真だけでは分からない部分を確認するため、現地への内見は必須のプロセスです。内見時には、事前にチェックリストを用意しておくと、確認漏れを防ぐことができます。特に以下の点は必ず確認しましょう。

- 物件の状態: 床・壁・天井の傷や汚れ、雨漏りの跡、シャッターの動作状況

-

- 寸法の実測: 図面と実際の寸法(特に間口、天井高)が合っているか

- 搬入経路: 前面道路の幅、敷地への入り口の広さ、大型トラックが問題なく進入・転回・停車できるか

- 周辺環境: 近隣に住宅地や学校などはないか(騒音・振動への配慮)、渋滞の発生状況、ハザードマップでの安全性

- 設備: 電気の容量、照明の明るさ、水道・トイレの状態、空調の効き具合

- 電波状況: 携帯電話やスマートフォンの電波が入るか

内見には、実際に倉庫で作業する予定の責任者や担当者も同行することをおすすめします。複数の視点でチェックすることで、見落としを防ぎ、より実践的な判断ができます。

⑤ 入居を申し込み審査を受ける

内見して物件が気に入ったら、不動産会社を通じて貸主(オーナー)に入居の申し込みを行います。通常、「入居申込書」に必要事項を記入し、必要書類を提出します。

【法人契約で一般的に必要な書類】

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内・パンフレット

- 代表者の印鑑証明書

- 代表者の身分証明書(運転免許証など)

- 決算書(直近2~3期分)

- (連帯保証人が必要な場合)連帯保証人の印鑑証明書、収入証明書など

貸主と保証会社は、これらの書類をもとに入居審査を行います。審査では、主に「賃料の支払い能力があるか」「事業内容が倉庫の利用に適しているか」「トラブルを起こす懸念はないか」といった点がチェックされます。審査期間は数日から1週間程度かかるのが一般的です。

⑥ 重要事項説明を受け契約を結ぶ

審査に通過すると、いよいよ賃貸借契約の締結に進みます。契約に先立ち、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や契約条件に関する非常に重要な説明です。専門用語が多く難しい内容ですが、不明な点があればその場で必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

【特に注意して確認すべき項目】

- 契約期間と契約形態: 普通借家契約か定期借家契約か。契約期間は何年か。

- 賃料、共益費、支払い方法: 金額と支払い期日。

- 禁止事項: 保管できない物品、危険物の取り扱い、建物の改造など。

- 修繕義務の範囲: どちらがどの部分の修繕費用を負担するのか。

- 解約予告期間: 解約する際に何ヶ月前に通知する必要があるか。

- 原状回復の範囲: 退去時にどこまで元の状態に戻す必要があるのか。

すべての内容に合意できたら、賃貸借契約書に署名・捺印します。同時に、敷金・保証金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料などの初期費用を支払います。

⑦ 鍵を受け取り利用を開始する

契約手続きと初期費用の支払いが完了したら、定められた入居日に物件の鍵が引き渡されます。鍵を受け取ったら、契約内容通りに利用を開始できます。

利用開始前には、電気・水道・ガス(必要な場合)などのライフラインの開通手続きを済ませておきましょう。また、荷物を搬入する前に、再度倉庫内の清掃や状態確認を行うことをおすすめします。

以上の7ステップを一つずつ着実に進めることで、トラブルなくスムーズに理想の貸倉庫を確保することができます。

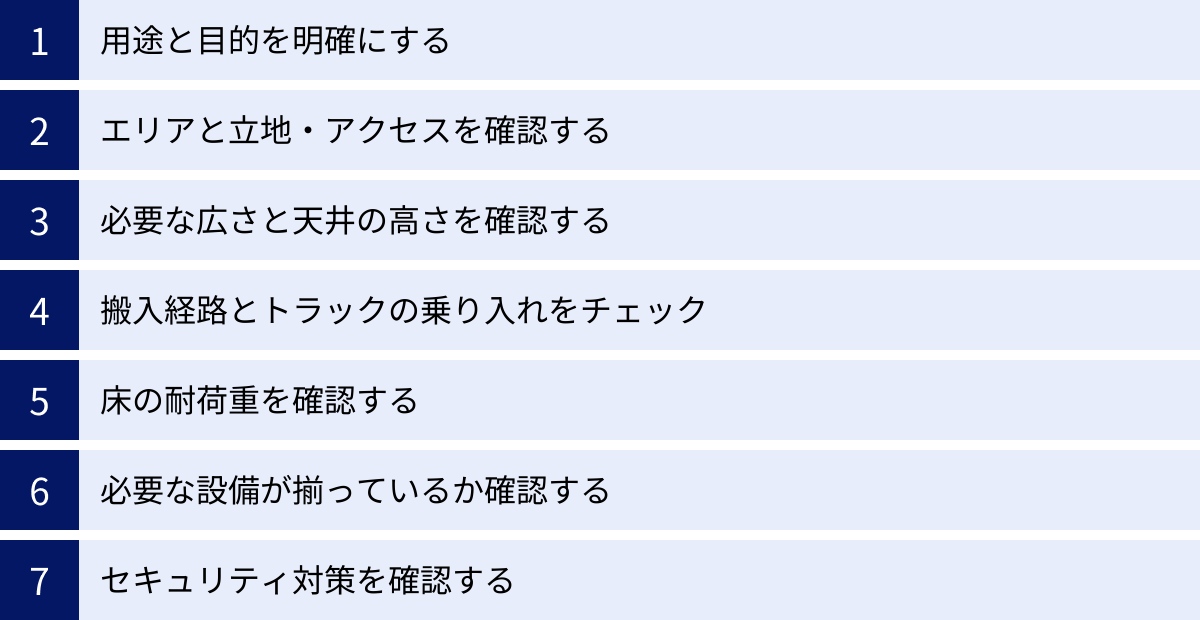

貸倉庫探しで失敗しないための7つのポイント

理想の貸倉庫を見つけたと思っても、実際に利用してみたら「作業がしにくい」「想定外の制限があった」といった問題が発生することがあります。このような「失敗」を避けるためには、物件探しの段階でチェックすべき重要なポイントがいくつか存在します。ここでは、契約後に後悔しないための7つのチェックポイントを詳しく解説します。

① 用途と目的を明確にする

これは探し始める前の準備段階とも重なりますが、最も重要なポイントです。「何のために倉庫を借りるのか」という目的がブレていると、すべての判断基準が揺らいでしまいます。

例えば、「ECの発送拠点」として利用するなら、ピッキングや梱包作業を行うスペース、PC作業用の事務所スペース、そして配送業者が集荷しやすい立地が重要になります。一方で、「建設資材の一時保管場所」であれば、資材の搬入・搬出のしやすさ、つまり大型トラックの乗り入れやフォークリフトの稼働スペースが最優先されるでしょう。

「とりあえず広くて安いから」という理由だけで選んでしまうと、いざ作業を始めたときに「作業動線が悪くて効率が上がらない」「必要な設備がなくて追加工事に費用がかかった」といった事態に陥りかねません。保管するモノ、行う作業、関わる人を具体的にイメージし、必要な要件をリストアップしておくことが、失敗を避ける第一歩です。

② エリアと立地・アクセスを確認する

物件の所在地は、物流コストや業務効率に直結する非常に重要な要素です。図面上の情報だけでなく、多角的な視点から立地を評価する必要があります。

- 主要幹線道路・高速ICへのアクセス: 配送がメイン業務の場合、主要な道路や高速道路のインターチェンジへのアクセス性はリードタイムの短縮と輸送コストの削減に大きく影響します。実際に車で走行してみて、朝夕の渋滞状況や信号の数なども確認しておくと良いでしょう。

- 従業員の通勤の便: 倉庫で働く従業員がいる場合、公共交通機関の駅からの距離や、マイカー通勤のための駐車場の有無は、人材確保の観点からも重要です。

- 周辺環境: 倉庫の周辺に住宅街や学校、病院などがある場合、トラックの出入りによる騒音や振動、早朝・深夜の作業に制限がかかる可能性があります。自治体の条例なども確認しておくと安心です。

- ハザードマップの確認: 浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されていないか、自治体が公表しているハザードマップで必ず確認しましょう。大切な商品や資材を自然災害のリスクから守るための重要なチェックです。

③ 必要な広さと天井の高さを確認する

広さを検討する際、多くの人は「坪数」だけに着目しがちですが、保管効率を最大限に高めるためには「天井の高さ」が極めて重要です。

- 有効天井高の確認: 天井高とは、床から天井までの高さのことですが、注意すべきは「有効天井高」です。これは、梁(はり)や照明器具、空調設備などの障害物を除いた、実際に荷物やラックを置ける高さを指します。図面上の天井高が高くても、梁が低い位置にあれば、その下には高いラックを設置できません。内見時にメジャーで実測することが不可欠です。

- 保管方法との整合性: ネスティングラックやパレットラックを何段まで積む計画なのか、使用するフォークリフトのマスト(荷物を持ち上げる支柱)を伸ばした際の高さはどれくらいか、といった具体的な運用計画と照らし合わせて、必要な有効天井高を算出しましょう。空間を立体的に活用できるかどうかで、同じ坪数でも保管できる物量は大きく変わります。

④ 搬入経路とトラックの乗り入れをチェックする

倉庫内にどれだけ広いスペースがあっても、そこまでスムーズに荷物を運べなければ意味がありません。搬入経路は、倉庫の使い勝手を左右する生命線です。

- 前面道路の幅員: 倉庫に面した道路の幅は十分か。大型トラック(4t、10tなど)が他の車両と余裕を持ってすれ違えるかを確認します。道路が狭いと、搬入出のたびに交通を妨げてしまい、近隣トラブルの原因にもなりかねません。

- 敷地への進入路: 敷地の入口の間口は、トラックが曲がりやすいように十分に広いか。入口付近に見通しを妨げる障害物はないか。

- トラック待機スペースの有無: 複数のトラックが同時に到着した場合に、敷地内や周辺に安全に待機できるスペースがあるかどうかも重要です。待機スペースがないと、公道で待機せざるを得なくなり、問題となるケースがあります。

- プラットフォームやシャッター: 高床式倉庫の場合は、接車するトラックの荷台の高さとプラットフォームの高さが合っているか。シャッターの幅や高さが、搬入する荷物や車両に対して十分であるかも確認が必要です。

⑤ 床の耐荷重を確認する

見落としがちですが、極めて重要なのが床の耐荷重(ゆかのたいかじゅう)です。これは、床がどれくらいの重さに耐えられるかを示す数値で、通常「kg/㎡」や「t/坪」といった単位で表されます。

特に、重量のある機械設備を設置したり、商品を高く積み上げたり、重量物用のラックを設置したり、フォークリフトが走行したりする場合には、床の耐荷重が十分でないと、床が抜け落ちるなどの重大な事故に繋がる危険性があります。

床の耐荷重は、不動産会社に問い合わせるか、建物の図面(構造計算書など)で確認することができます。保管する物品の総重量や、使用する機器の重量を事前に計算し、耐荷重の基準をクリアしているか必ず確認してください。一般的な倉庫の床耐荷重は1.5t/㎡程度ですが、重量物対応の倉庫では3t/㎡や5t/㎡といった物件もあります。

⑥ 必要な設備が揃っているか確認する

事業内容によっては、特殊な設備が必要になる場合があります。

- 電源容量(動力): 大型機械や冷凍設備、複数のPCを同時に使用する場合、家庭用とは異なる三相200Vの動力電源や、十分なアンペア数が必要になります。

- 空調・換気設備: 温度や湿度に敏感な商品を扱う場合や、作業員が快適に働く環境を確保するためには、エアコンや換気扇が必須です。設備の有無だけでなく、その能力やメンテナンス状況も確認しましょう。

- 荷役設備: 多層階倉庫であれば、荷物用エレベーターや垂直搬送機のサイズ、積載量、昇降スピードが作業効率に合っているかを確認します。

- 事務所スペース: 倉庫内で事務作業も行う場合、独立した事務所スペースが併設されているか、あるいは設置できるスペースがあるかを確認します。

- インターネット・通信環境: 今やEC物流などでは必須のインフラです。光回線が引き込み可能か、携帯電話の電波は安定して入るかを確認します。

これらの設備が不足している場合、追加で設置工事が必要となり、想定外のコストと時間がかかる可能性があります。

⑦ セキュリティ対策を確認する

高価な商品や企業の機密情報を含む書類などを保管する場合、盗難などのリスクに備えるセキュリティ対策は不可欠です。

- 機械警備システムの有無: 大手の警備会社(セコムやALSOKなど)による機械警備サービスが導入されているか。導入されていない場合、後から導入可能かを確認します。

- 防犯カメラ: 倉庫の出入り口や敷地内に防犯カメラが設置されているか。死角はないか。

- 入退室管理: 誰がいつ倉庫に出入りしたかを記録できるシステムがあるか。物理的な鍵の管理方法も確認しましょう。

- フェンスや照明: 敷地の周囲がフェンスで囲われているか、夜間に敷地内を照らす照明があるかなど、物理的な侵入防止策も重要です。

これらの7つのポイントを、内見時に一つひとつ丁寧にチェックすることで、契約後の「こんなはずじゃなかった」という失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

貸倉庫を借りる際に必要な費用

貸倉庫を借りる際には、月々の賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用が必要となります。事前に費用の内訳と相場を把握し、十分な資金計画を立てておくことが重要です。ここでは、貸倉庫の契約に関わる主な費用について解説します。

| 費用項目 | 目安 | 概要 |

|---|---|---|

| 賃料 | 物件による | 月々の利用料。坪単価で表示されることが多い。 |

| 共益費・管理費 | 賃料の5~15%程度 | 共用部分(廊下、エレベーター、トイレ等)の維持管理費用。 |

| 敷金・保証金 | 賃料の3~10ヶ月分 | 賃料滞納や原状回復費用のための担保。退去時に一部返還される。 |

| 礼金 | 賃料の0~2ヶ月分 | 貸主(オーナー)への謝礼金。 |

| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税(上限) | 物件を紹介・仲介した不動産会社への成功報酬。 |

| 火災保険料 | 年間1~5万円程度 | 火災や水災などに備える保険。加入が必須の場合が多い。 |

| 保証会社利用料 | 初回:総賃料の50~100% | 連帯保証人の代わりとなる保証会社に支払う費用。 |

| 前家賃 | 賃料の1ヶ月分 | 契約時に支払う初月分の賃料。 |

賃料

毎月支払う倉庫のスペース利用料です。貸倉庫の賃料は「坪単価」で表示されることが多く、「坪単価 × 面積(坪数)」で月額賃料が計算されます。例えば、坪単価5,000円の100坪の倉庫であれば、月額賃料は50万円となります。賃料は、立地(都心部か郊外か)、築年数、設備の内容、倉庫の種類(常温か冷蔵かなど)によって大きく変動します。

共益費・管理費

廊下やエレベーター、トイレ、駐車場といった共用部分の清掃、電気代、メンテナンスなど、建物の維持管理に必要な費用です。賃料に含まれている場合と、賃料とは別に「共益費」または「管理費」として請求される場合があります。賃料の5~15%程度が目安とされていますが、物件によって異なりますので契約前によく確認しましょう。

敷金・保証金

契約時に貸主(オーナー)に預ける担保金です。賃料の滞納があった場合や、借主の過失によって物件を損傷させた場合の修繕費用、退去時の原状回復費用などに充当されます。特に問題がなければ、これらの費用を差し引いた残額が退去時に返還されます。

住居用の場合は「敷金」と呼ばれることが多いですが、事業用の場合は「保証金」という名目で授受されることが多く、その相場も賃料の3ヶ月分から、物件によっては6~10ヶ月分と高額になる傾向があります。これは、事業用物件の方が使用方法が多岐にわたり、原状回復に費用がかかるケースが多いためです。初期費用の中で最も大きな割合を占める費用の一つです。

礼金

契約時に貸主に対して支払う謝礼金です。敷金・保証金とは異なり、退去時に返還されないのが特徴です。相場は賃料の0~2ヶ月分ですが、最近では競争力向上のために「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。

仲介手数料

物件を紹介し、契約の仲立ちをした不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。通常、契約が成立した際に支払います。

火災保険料

万が一の火災や水災、落雷などの損害に備えるための保険料です。貸倉庫の賃貸借契約では、借主負担での火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が義務付けられていることがほとんどです。保険料は、建物の構造や面積、補償内容によって異なりますが、年間で数万円程度が一般的です。注意点として、この保険はあくまで建物に対する補償が主であり、倉庫内に保管している商品や在庫品(動産)は対象外となるケースが多いです。自社の在庫を守るためには、別途「動産総合保険」などに加入する必要があります。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の代わりに、あるいは連帯保証人に加えて家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。借主が万が一賃料を滞納した場合に、保証会社が貸主に立て替え払いを行う仕組みです。そのための利用料として、契約時に月額総賃料(賃料+共益費)の50%~100%程度を、その後は1年ごとに更新料(1万円~年額賃料の10%程度)を支払うのが一般的です。

前家賃

入居する月の賃料を、契約時にあらかじめ支払うものです。例えば4月1日から入居する場合、4月分の賃料を3月の契約時に支払います。月の途中から入居する場合は、その月の日割り賃料と、翌月分の賃料を合わせて請求されることもあります。

これらの費用を合計すると、貸倉庫の初期費用は、月額賃料の6ヶ月分から、物件によっては12ヶ月分以上になることも珍しくありません。例えば月額賃料50万円の倉庫を借りる場合、300万円~600万円以上の初期費用が必要になる可能性があるということです。事前にしっかりとシミュレーションを行い、余裕を持った資金計画を立てることが、スムーズな契約の鍵となります。

おすすめの貸倉庫検索サイト3選

インターネットが普及した現在、貸倉庫探しはウェブサイトで行うのが主流です。数多くの物件情報の中から、自社の条件に合った倉庫を効率的に見つけることができる便利なポータルサイトが存在します。ここでは、多くの事業者に利用されている代表的な貸倉庫検索サイトを3つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用することをおすすめします。

※掲載している情報は、各公式サイトを基に一般的な特徴をまとめたものです。最新のサービス内容や掲載物件数については、各サイトにて直接ご確認ください。

① SUUMO

特徴:

SUUMO(スーモ)は、株式会社リクルートが運営する日本最大級の不動産・住宅情報サイトです。一般の住居探しのイメージが強いですが、「貸店舗・貸事務所・貸倉庫」の専門セクションも非常に充実しており、事業用不動産を探す際にも有力な選択肢となります。全国を網羅する圧倒的な情報量が最大の強みです。

メリット:

- 知名度と情報量: 知名度が高く、全国各地の幅広い物件情報が掲載されています。地方や郊外の物件を探している場合でも、多くの選択肢を見つけることが可能です。

- 使いやすい検索機能: ユーザーインターフェースが洗練されており、初心者でも直感的に操作できます。エリア、沿線・駅、地図からの検索はもちろん、「1階」「駐車場あり」「大型トラック進入可」といったこだわり条件での絞り込みも容易です。

- 幅広い物件種別: 大規模な物流倉庫から、町工場のような小規模な倉庫、店舗併設の倉庫まで、多種多様な物件が掲載されているため、様々なニーズに対応できます。

こんな方におすすめ:

- 初めて貸倉庫を探す方

- 全国規模で物件を比較検討したい方

- 特定のエリアにこだわらず、幅広い選択肢の中から探したい方

参照:SUUMO(スーモ)公式サイト

② C-Bldg(シービル)

特徴:

C-Bldg(シービル)は、株式会社コンステックが運営する事業用不動産に特化した専門ポータルサイトです。特に倉庫や工場、店舗、事務所といったカテゴリーに強く、プロ向けの物件情報が豊富に揃っています。物流業界や製造業界の関係者から高い支持を得ています。

メリット:

- 専門性の高さ: 事業用不動産に特化しているため、検索条件が非常に詳細です。「天井高」「床荷重」「クレーン」「キュービクル(高圧受電設備)」「ドックレベラー」といった、専門的な設備に関する条件で直接絞り込むことができます。これにより、自社の要件に合致する物件をピンポイントで探し出すことが可能です。

- 豊富な物件数: 倉庫・工場の掲載物件数は業界トップクラスを誇り、大規模な物流センターから小規模な作業場まで、幅広いスケールの物件が見つかります。

- プロ向けの情報: 物件情報に専門的なデータが多く含まれており、不動産のプロや企業の設備担当者が物件を評価しやすい作りになっています。

こんな方におすすめ:

- 物流、製造、建築など、専門的な設備要件がある事業者

- 大規模な物流拠点を効率的に探したい方

- 複数の物件のスペックを詳細に比較検討したい方

参照:C-Bldg公式サイト

③ イーソーコ

特徴:

イーソーコは、物流不動産に特化した専門企業グループ「イーソーコグループ」が運営する情報サイトです。単なる物件検索サイトにとどまらず、物流不動産の仲介から、管理、コンサルティングまでをワンストップで提供しているのが最大の特徴です。サイト名は「イーソーコドットコム」として知られています。

メリット:

- 物流のプロによるサポート: サイト運営者が物流不動産のプロフェッショナルであるため、物件探しだけでなく、物流効率化の観点からのアドバイスや、最適な倉庫活用の提案を受けることができます。

- 非公開物件の多さ: イーソーコは独自のネットワークを持っており、一般的なポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」や「未公開物件」の情報を多数保有しています。条件を伝えて相談することで、思わぬ好条件の物件に出会える可能性があります。

- 付加価値の高いサービス: 物件仲介だけでなく、倉庫内のレイアウト設計、マテハン機器(物流機器)の導入支援、3PL(物流業務のアウトソーシング)事業者の紹介など、物流に関するあらゆる相談に対応しています。

こんな方におすすめ:

- 物件探しと同時に、物流戦略全体の見直しも検討している方

- 好条件の非公開物件を探したい方

- 専門家のコンサルティングを受けながら、最適な物流拠点を構築したい方

参照:イーソーコドットコム公式サイト

これらのサイトはそれぞれに強みがあります。まずはSUUMOやC-Bldgで市場の相場観や物件の全体像を掴み、より専門的な要件がある場合や、さらに踏み込んだ提案を求める場合にはイーソーコに相談する、といったように、目的に応じて使い分ける、あるいは併用することが、理想の貸倉庫を見つけるための賢い戦略と言えるでしょう。

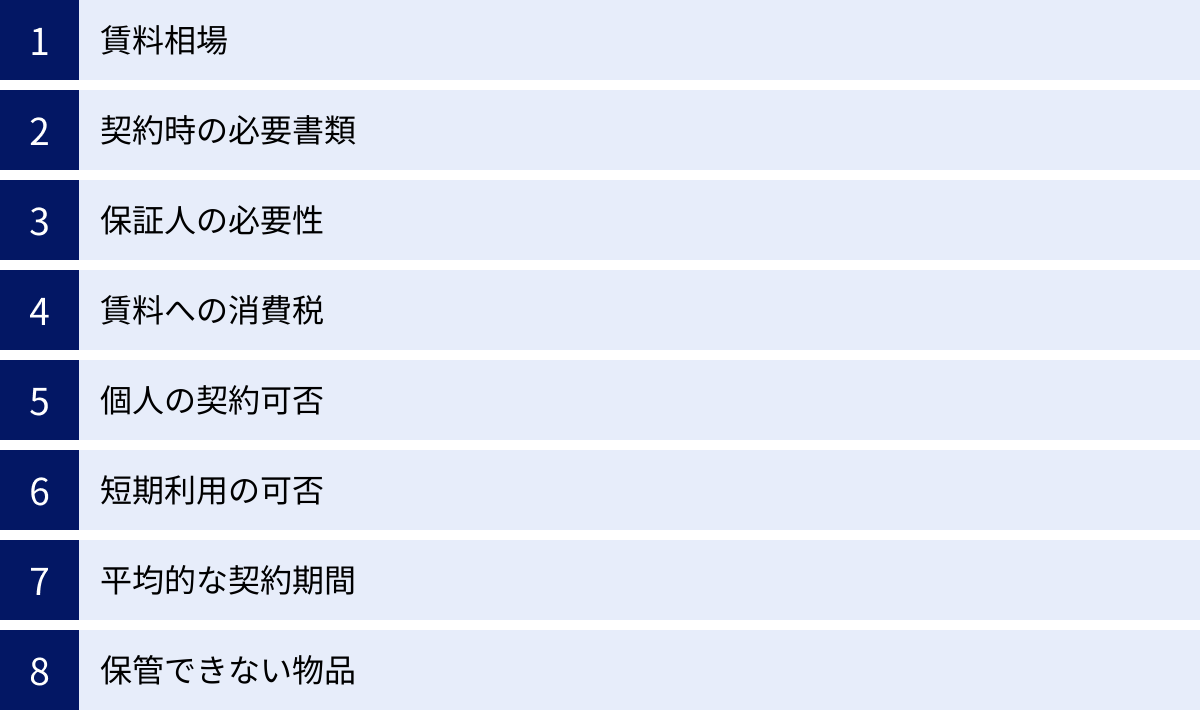

貸倉庫に関するよくある質問

貸倉庫を借りるにあたって、多くの人が抱く疑問は共通しています。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の不安や疑問を解消するためにお役立てください。

貸倉庫の賃料相場はどのくらい?

貸倉庫の賃料相場は、立地、築年数、規模、設備など様々な要因によって大きく変動するため、「いくらです」と一概に言うことは非常に困難です。しかし、おおよสな目安として、坪単価で考えるのが一般的です。

- 首都圏(東京23区内など): 坪単価 7,000円~15,000円程度。特に湾岸エリアや物流集積地では高くなる傾向があります。

- 首都圏(郊外): 坪単価 4,000円~7,000円程度。圏央道沿いなど、交通の便が良いエリアで需要が高まっています。

- 地方都市圏(大阪、名古屋、福岡など): 坪単価 3,500円~6,000円程度。

- その他の地方: 坪単価 2,000円~4,000円程度。

これらはあくまで常温の普通倉庫の目安です。冷蔵・冷凍倉庫や危険物倉庫など、特殊な設備が必要な場合は、坪単価が1.5倍~2倍以上になることもあります。正確な相場を知るためには、前述の検索サイトなどで希望エリアの物件を実際にいくつか見てみるのが最も確実です。

契約時に必要な書類は何?

契約主体が法人か個人かによって異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。貸主や不動産会社によって異なる場合があるため、事前に必ず確認してください。

【法人が契約する場合】

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 発行から3ヶ月以内のもの。

- 会社の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 決算報告書: 直近2~3期分。会社の財務状況を審査するために必要です。

- 会社案内やパンフレット: 事業内容を説明するための資料。

- 代表者の身分証明書のコピー: 運転免許証やパスポートなど。

- (連帯保証人)代表者の印鑑証明書

【個人(個人事業主含む)が契約する場合】

- 住民票: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 身分証明書のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど。

- 収入を証明する書類: 確定申告書の控え、課税証明書など。

- (連帯保証人)連帯保証人の住民票、印鑑証明書、収入証明書など

保証人は必要?

原則として必要になるケースがほとんどです。

法人が契約する場合、その会社の代表者が連帯保証人になることを求められるのが一般的です。個人事業主が契約する場合も、別の個人(親族など)を連帯保証人として立てる必要があります。

ただし、近年は連帯保証人の代わりに、あるいは連帯保証人に加えて「家賃保証会社」の利用を必須とする物件が非常に増えています。この場合、借主は保証会社に保証料を支払うことで、保証会社に連帯保証人の役割を担ってもらいます。

賃料に消費税はかかる?

はい、貸倉庫の賃料には原則として消費税がかかります。

消費税法上、住宅の家賃は非課税とされていますが、事務所や店舗、倉庫、工場といった事業用の建物の賃貸借は課税対象となります。したがって、賃料や共益費、礼金、仲介手数料など、ほとんどの費用に消費税が上乗せされると考えておきましょう。(敷金・保証金は預り金のため非課税です)

個人でも借りられる?

はい、個人名義で借りられる貸倉庫もあります。

ただし、物件数は法人向けに比べて少なく、審査も厳しくなる傾向があります。貸主側としては、安定した支払い能力のある法人を優先したいと考えるのが一般的だからです。個人の場合は、安定した収入があることを証明する書類の提出や、確実な連帯保証人、あるいは保証会社の利用が必須条件となることが多いでしょう。趣味の品の保管など、事業目的でない場合はトランクルームの方が適している場合もあります。

短期間の利用は可能?

物件によりますが、一般的には難しいケースが多いです。

貸倉庫の契約は、後述する通り2~3年の「普通借家契約」が主流であり、数週間や数ヶ月といった短期間の利用を前提とした物件は多くありません。ただし、中には「短期利用相談可」としている物件や、一時的な保管ニーズに応えるサービスを提供している会社もあります。短期利用を希望する場合は、その旨を不動産会社に明確に伝え、対応可能な物件を探してもらう必要があります。

平均的な契約期間はどれくらい?

2年間または3年間の「普通借家契約」が最も一般的です。

「普通借家契約」とは、契約期間が満了しても、貸主側に正当な事由がない限り、借主が希望すれば契約を更新できるタイプの契約です。これにより、借主は安定して事業を継続することができます。

一方で、契約期間の満了によって確定的に契約が終了し、更新がない「定期借家契約」の物件もあります。この場合は、再契約できる保証がないため、長期的な利用を考えている場合は注意が必要です。

保管できないものはある?

はい、あります。保管できないものは、主に契約上の定めと法律上の定めの2つに分けられます。

【契約上の禁止事項(例)】

- 動植物、遺体、遺骨

- 異臭、悪臭、強い臭気を発するもの

- 発酵、腐敗しやすいもの

- 産業廃棄物、ゴミ

- 法律で所持が禁止されているもの(銃器、薬物など)

【法律上の規制】

- 危険物: 消防法で定められたガソリン、灯油、塗料などの危険物は、専用の「危険物倉庫」でなければ保管できません。

- 高圧ガス: 高圧ガス保安法により、保管には届け出や許可が必要です。

これらの禁止事項に違反した場合、契約解除や損害賠償請求の対象となる可能性があります。何を保管したいのかを契約前に明確にし、問題がないか必ず確認しましょう。