大阪は西日本の経済・物流の中心地であり、多くの企業がビジネスの拠点として貸倉庫を必要としています。ECサイトの拡大に伴う保管・配送拠点の需要増加や、製造業における部品・製品の一時保管場所の確保など、その用途は多岐にわたります。しかし、いざ貸倉庫を探そうとしても、「賃料相場はどれくらいなのか」「どのような費用がかかるのか」「どうやって探せば良いのか」といった疑問に直面する方も少なくありません。

適切な貸倉庫を選ぶことは、企業の物流コスト削減や業務効率化に直結する重要な経営課題です。立地やスペック、費用を総合的に判断し、自社の事業内容に最適な物件を見つけ出す必要があります。

この記事では、大阪で貸倉庫を探している企業の担当者や個人事業主の方に向けて、エリア別の賃料相場から、契約時にかかる初期費用・月額費用、失敗しないための選び方、具体的な探し方、契約時の重要チェックポイントまで、網羅的に解説します。大阪での貸倉庫探しを成功させるための知識とノウハウを、分かりやすく丁寧にお伝えします。

目次

大阪の貸倉庫の賃料相場

大阪で貸倉庫を探すにあたり、まず把握しておきたいのが賃料相場です。賃料はエリアや物件のスペックによって大きく変動するため、自社が希望するエリアの相場観を知っておくことが、予算策定と物件選びの第一歩となります。ここでは、大阪府を主要なエリアに分け、それぞれの賃料相場と特徴、そして賃料に影響を与える要素について詳しく解説します。

大阪府のエリア別 貸倉庫の賃料相場(坪単価)

貸倉庫の賃料は、多くの場合「坪単価」で示されます。坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの月額賃料を指し、広さの異なる物件の賃料を比較する際の重要な指標となります。以下に、大阪府の主要エリアにおける貸倉庫の坪単価の目安と、そのエリアの物流拠点としての特徴をまとめました。

| エリア | 坪単価相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 大阪市ベイエリア | 5,000円~8,000円 | 大阪港に近く、大規模な最新物流施設が集積。海上コンテナ輸送や大量保管に適しているが、賃料は高め。 |

| 大阪市内陸エリア | 4,500円~7,000円 | 市内中心部への配送アクセスが良好。中小規模の倉庫が多く、ラストワンマイル配送の拠点として人気。 |

| 北摂エリア | 4,000円~6,500円 | 名神・中国自動車道など高速道路網が充実。京阪神を結ぶ広域配送の拠点として需要が高い。 |

| 東大阪・八尾エリア | 3,500円~5,500円 | ものづくりの街として知られ、製造業に関連する倉庫が多い。比較的リーズナブルな物件が見つかりやすい。 |

| 南大阪エリア | 3,000円~5,000円 | 関西国際空港へのアクセスが良く、輸出入関連の利用に便利。堺市の湾岸部と内陸部で特性が異なる。 |

※上記の坪単価はあくまで一般的な目安であり、個別の物件のスペック(築年数、設備、階数など)によって変動します。最新の市場動向については、不動産ポータルサイトや専門の不動産会社にご確認ください。

大阪市ベイエリア(此花区・港区・大正区など)

大阪市ベイエリアは、大阪港を擁する日本の主要な国際物流拠点の一つです。このエリアの最大の特徴は、海上輸送との連携が非常にスムーズである点です。輸入した貨物をコンテナのまま倉庫に搬入したり、製品を輸出したりする企業にとって、この立地は輸送コストと時間を大幅に削減できる大きなメリットとなります。

近年、大規模で高機能な「マルチテナント型物流施設」の開発が相次いでおり、最新の設備を備えた倉庫が豊富です。床荷重が重く、天井高も十分に確保され、大型トラックが直接各階に乗り入れできるランプウェイや、荷役効率を高めるドックレベラーなどが標準装備されている物件が多く見られます。

こうした利便性と機能性の高さから、坪単価は大阪府内でも最も高い水準にあります。特に、EC事業者や大手3PL(サードパーティー・ロジスティクス)企業など、大量の在庫を効率的に管理・配送したい企業の需要が集中しています。

大阪市内陸エリア(淀川区・西淀川区・東成区など)

大阪市内の中心部に近い内陸エリアは、市内全域へのきめ細かな配送(ラストワンマイル配送)拠点として非常に人気があります。淀川区や西淀川区は阪神高速道路へのアクセスが良く、大阪市内だけでなく神戸方面へのアクセスも良好です。東成区なども、都心部への配送利便性が高いエリアです。

このエリアの倉庫は、ベイエリアのような超大型施設よりも、中小規模のものが中心となります。そのため、地域密着型の配送業者や、市内店舗への商品供給拠点、ECサイトの中規模な配送センターなどの用途で利用されるケースが多く見られます。

都心部へのアクセスの良さから賃料相場は比較的高めですが、ベイエリアよりは少し落ち着く傾向にあります。ただし、利便性の高さから空き物件が出にくいエリアでもあるため、希望条件に合う物件を見つけるには、こまめな情報収集が重要です。

北摂エリア(吹田市・豊中市・茨木市など)

吹田市、豊中市、茨木市などに代表される北摂エリアは、名神高速道路、中国自動車道、近畿自動車道が交差する交通の要衝です。この立地を活かし、大阪市内だけでなく、京都、神戸、さらには中京・関東方面や中国・九州方面への広域配送拠点として絶大な人気を誇ります。

大手物流企業が大規模な物流センターを構える一方で、中小企業向けの貸倉庫も豊富に存在します。特に、吹田ICや茨木IC、中国豊中IC周辺は物流施設が集中しており、需要が非常に高いエリアです。

賃料相場は、交通利便性の高さを反映して比較的高水準で推移していますが、大阪市内中心部よりは割安な物件も見つかります。従業員の通勤アクセスも良好なため、人材確保の面でも有利なエリアと言えるでしょう。

東大阪・八尾エリア

「ものづくりの街」として全国的に知られる東大阪市や八尾市は、製造業や加工業の工場が密集しています。そのため、このエリアの貸倉庫は、製品や部品、原材料の保管を目的とした利用が非常に多いのが特徴です。

近畿自動車道や阪神高速道路へのアクセスも可能で、物流拠点としての機能も備えています。工場の隣接地や周辺で倉庫を探す企業が多く、地域に根差した需要が中心です。

他のエリアと比較すると、坪単価は比較的リーズナブルな傾向にあります。築年数が経過した物件も多いですが、その分、賃料を抑えたい企業にとっては魅力的な選択肢となり得ます。自社の工場との連携を重視する企業にとって、最適なエリアの一つです。

南大阪エリア(堺市・和泉市・泉大津市など)

堺市、和泉市、泉大津市などを含む南大阪エリアは、多様なニーズに対応できる地域です。堺市の湾岸エリアは、堺泉北港を有し、ベイエリアと同様に港湾物流の拠点としての役割を担っています。一方で、内陸部に入ると、製造業の工場や地域配送向けの倉庫が点在します。

このエリアの大きなアドバンテージは、関西国際空港へのアクセスの良さです。航空貨物を取り扱う企業や、輸出入に関連するビジネスを展開する企業にとっては非常に魅力的な立地です。

賃料相場は、湾岸部の大規模施設は比較的高めですが、内陸部や少し南に下ると手頃な物件も見つかりやすく、大阪府内では比較的コストを抑えやすいエリアと言えます。事業内容に応じて、幅広い選択肢の中から検討できるのが南大阪エリアの強みです。

貸倉庫の賃料に影響する主な要素

同じエリア内でも、貸倉庫の賃料は様々な要素によって変動します。坪単価だけでなく、以下の要素を総合的に評価し、自社の予算と必要スペックのバランスを考えることが重要です。

立地・アクセス

最も重要な要素が立地です。高速道路のインターチェンジや主要幹線道路からの距離は、輸送効率とコストに直接影響します。また、鉄道貨物の駅や港、空港へのアクセスも、取り扱う商品によっては重要な選定基準となります。

さらに、従業員の通勤のしやすさも無視できません。最寄り駅からの距離やバス便の有無、マイカー通勤が可能かどうか(駐車場の有無)は、人材の確保や定着に大きく関わります。

倉庫のスペック(広さ・天井高・床荷重)

倉庫自体の物理的な仕様も賃料を大きく左右します。

- 広さ(面積): 当然ながら、広いほど賃料総額は高くなります。ただし、大規模な物件ほど坪単価は割安になる傾向があります。必要な面積を正確に把握することが肝心です。

- 天井高: 天井が高いほど、ネステナーや保管ラックを高く積み上げることができ、同じ面積でも保管効率が向上します。有効天井高(梁下までの高さ)が5.5m以上あると、一般的なラック保管には十分とされています。

- 床荷重: 床がどれだけの重さに耐えられるかを示す指標で、「〇t/㎡」または「〇kg/㎡」で表されます。一般的な倉庫では1.5t/㎡(1,500kg/㎡)が標準ですが、重量物(機械設備、金属製品、飲料など)を扱う場合は、より高い床荷重が求められ、その分賃料も高くなる傾向があります。

設備の充実度(空調・ドックレベラーなど)

倉庫に付帯する設備も賃料に影響します。

- 空調設備: 温度や湿度にデリケートな商品(食品、医薬品、電子部品、アパレルなど)を扱う場合、空調は必須です。空調付きの倉庫は、当然ながら賃料が高くなります。

- 荷役設備:

- ドックレベラー: 倉庫の床面とトラックの荷台の高さを調整する装置。フォークリフトがスムーズに乗り入れでき、荷役作業の効率と安全性が飛躍的に向上します。

- 垂直搬送機・荷物用エレベーター: 複数階層の倉庫で、荷物を上下に運ぶための設備。これらの有無は、2階以上のフロアの使い勝手を大きく左右します。

- 事務所・トイレ: 倉庫内に事務所スペースやトイレ、休憩室が併設されているかも重要なポイントです。これらが整備されている物件は利便性が高く、人気も高まります。

築年数

築年数も賃料を決定する要素の一つです。

- 築浅物件: 新耐震基準を満たしており、防災・BCP(事業継続計画)の観点から安心感があります。建物や設備が新しく、清潔で、労働環境が良いというメリットもあります。その分、賃料は高めに設定されます。

- 築古物件: 賃料が比較的安いのが最大のメリットです。ただし、耐震性や断熱性、雨漏りのリスク、設備の老朽化などのデメリットも考慮する必要があります。内見時に建物の状態を念入りにチェックすることが不可欠です。

これらの要素を総合的に検討し、自社の事業にとって何が「譲れない条件」で、何が「妥協できる条件」なのかを明確にすることが、最適な貸倉庫を見つける鍵となります。

貸倉庫を借りる時にかかる費用

貸倉庫を借りる際には、毎月の賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てる上で、これらの費用を正確に把握しておくことは極めて重要です。ここでは、貸倉庫の契約に伴う「初期費用」と「毎月かかる費用」の内訳を詳しく解説します。

初期費用

初期費用は、一般的に月額賃料の6ヶ月分から10ヶ月分以上になることも珍しくありません。物件や契約条件によって大きく異なるため、事前にしっかりと確認しましょう。

敷金・保証金

敷金・保証金は、賃料の滞納や、退去時の原状回復費用などを担保するために、契約時に貸主へ預け入れるお金です。居住用の賃貸物件よりも高額に設定されるのが一般的で、相場は月額賃料の3ヶ月~10ヶ月分程度と幅があります。特に、大規模な物件や信用力が重視される物件では、10ヶ月分以上を求められるケースもあります。

この敷金・保証金は、契約が終了し物件を明け渡す際に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた上で返還されるのが原則です。ただし、契約内容によっては「償却」や「敷引き」といった特約が付いている場合があります。これは、預けた敷金・保証金の一部が返還されないという取り決めで、契約前に必ず確認すべき重要な項目です。

礼金

礼金は、物件を貸してもらうことに対する謝礼として、貸主に支払うお金です。敷金・保証金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。相場は月額賃料の1~2ヶ月分が一般的ですが、近年では競争力向上のために「礼金ゼロ」の物件も増えています。礼金の有無は初期費用総額に大きく影響するため、物件選びの際の比較ポイントの一つになります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限が定められており、「賃料の1ヶ月分 + 消費税」が上限となります。これは貸主と借主の双方から受け取れる合計額の上限ですが、慣例として借主が全額を負担するケースが多くなっています。

前家賃

前家賃は、契約開始月の賃料をあらかじめ支払うものです。例えば4月1日から入居する場合、3月中の契約時に4月分の賃料を支払います。月の途中から入居する場合は、その月の家賃を日割りで計算した金額と、翌月分の家賃を合わせて請求されることが一般的です(例:4月15日入居の場合、4月分の日割り家賃+5月分の家賃)。

火災保険料

倉庫内で火災や水漏れ、盗難などの事故が発生した場合に備え、火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が契約の条件として義務付けられていることがほとんどです。保険料は、建物の構造や面積、補償内容によって異なりますが、2年契約で数万円程度が目安となります。自社で既に事業用の損害保険に加入している場合、その保険でカバーできるか確認してみましょう。

保証会社利用料

近年、法人の契約であっても、連帯保証人に加えて保証会社の利用を必須とする貸主が増えています。これは、賃料滞納リスクを回避するためです。保証会社を利用する場合、初回保証委託料として月額総賃料(賃料+共益費)の50%~100%程度を支払う必要があります。さらに、1年ごとに更新料がかかるのが一般的です。

毎月かかる費用

契約後は、毎月継続的に支払いが発生します。予算計画では、これらのランニングコストも正確に見積もる必要があります。

賃料

物件を使用するための対価として、毎月支払う基本的な費用です。事業用の物件の賃料には、原則として消費税が課税される点に注意が必要です。見積もりや契約書で表示されている金額が、税抜価格なのか税込価格なのかを必ず確認しましょう。

共益費・管理費

共益費や管理費は、倉庫の共有部分(廊下、エレベーター、駐車場、建物の外回りなど)の清掃、維持、管理のために使われる費用です。賃料とは別に設定されている場合と、賃料に含まれている場合があります。

金額は物件の規模や設備によって様々です。エレベーターや警備システムなど、維持管理にコストがかかる設備が充実している物件ほど、共益費・管理費は高くなる傾向があります。賃料と共益費・管理費を合わせた「月額総賃料」でランニングコストを考えることが重要です。

これらの費用を事前に把握し、資金計画をしっかりと立てることが、スムーズな貸倉庫契約と安定した事業運営の基盤となります。

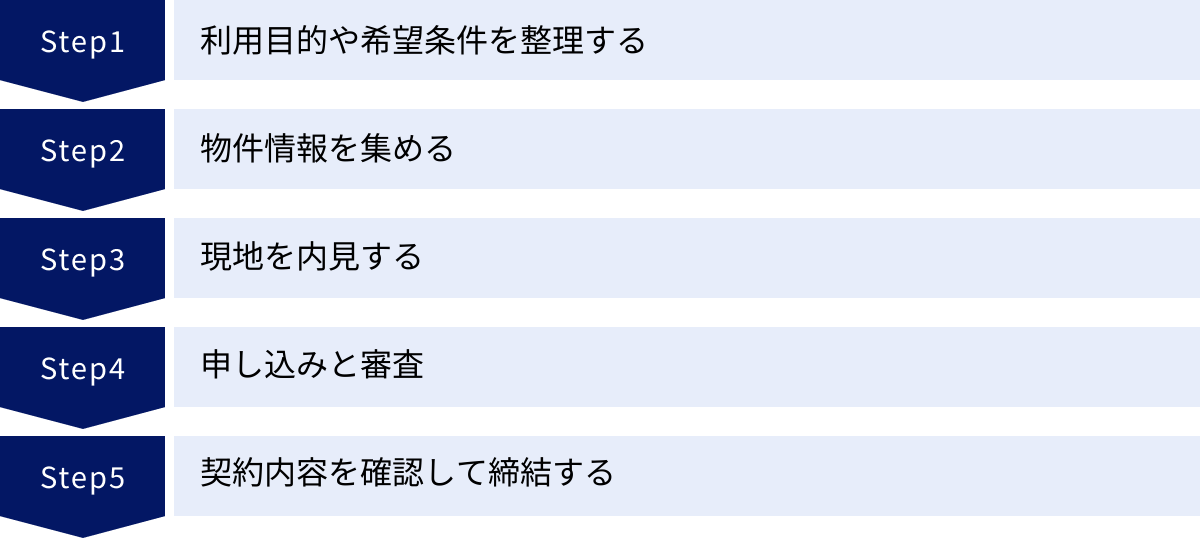

失敗しない貸倉庫の選び方・探し方 5つのステップ

自社の事業に最適な貸倉庫を見つけるためには、場当たり的に探すのではなく、計画的かつ段階的に進めることが成功の鍵です。ここでは、貸倉庫探しで失敗しないための具体的な5つのステップを解説します。この流れに沿って進めることで、ミスマッチを防ぎ、効率的に理想の物件にたどり着くことができます。

① 利用目的や希望条件を整理する

貸倉庫探しにおいて最も重要なのが、この最初のステップです。ここで自社のニーズを具体的かつ明確に定義することで、その後の物件探しや比較検討の精度が格段に上がります。以下の項目について、社内で十分に議論し、要件をリストアップしましょう。

保管する荷物の種類と量

まず、「何を」「どれくらい」保管するのかを明確にします。

- 荷物の種類: 常温で問題ない一般的な商品か、温度・湿度管理が必要なデリケートな商品(食品、医薬品、アパレルなど)か。危険物や毒劇物に該当するか。これによって、必要な倉庫の種類(普通倉庫、冷蔵・冷凍倉庫、危険物倉庫など)が決まります。

- 荷物の重量: 重量物(機械、飲料、紙製品など)を扱う場合、床荷重が重要な条件になります。

- 荷姿: 段ボール、パレット、フレコンバッグなど、どのような形で保管・荷役を行うか。これによって、必要な搬入口の大きさや天井高、フォークリフトの要否などが変わってきます。

- 保管量: 現在の保管量だけでなく、事業計画に基づいた将来的な物量の増減も予測することが重要です。すぐに手狭になって移転、とならないよう、ある程度の余裕を持った計画を立てましょう。

必要な広さとレイアウト

次に、必要なスペースについて考えます。

- 保管スペース: 荷物を実際に置く面積です。パレットラックを設置する場合は、その寸法と通路幅を考慮して算出します。

- 作業スペース: ピッキング、検品、梱包、ラベル貼りなどを行うスペースです。スムーズな動線を確保できる広さが必要です。

- 荷捌きスペース: トラックからの荷下ろしや積み込みを行うスペースです。搬入口の近くに十分な広さを確保できるかがポイントです。

- 事務所スペース: 事務作業や休憩のためのスペースが必要な場合は、その面積も考慮に入れます。倉庫内にプレハブを設置するのか、事務所併設の物件を探すのかを決めます。

必要な設備(電源容量、空調など)

事業内容に応じて、必要となる設備を洗い出します。

- 電源: フォークリフトの充電、PCやプリンター、梱包機などの動力として十分な容量があるか。コンセントの位置や数も重要です。

- 空調: 商品の品質管理や、従業員の労働環境向上のために必要かどうかを判断します。

- 荷役設備: 物量や荷役の頻度に応じて、ドックレベラーや垂直搬送機、荷物用エレベーターが必要かを検討します。

- インターネット環境: 在庫管理システム(WMS)などを利用する場合、光回線が引き込めるかは必須の確認項目です。

- セキュリティ: 防犯カメラや機械警備システムの有無など、セキュリティレベルの要件を定めます。

希望エリアと予算の上限

最後に、立地と予算を決めます。

- 希望エリア: 主要な配送先、取引先、高速道路IC、港湾施設などへのアクセスを考慮して、最適なエリアを絞り込みます。従業員の通勤利便性も忘れずに検討しましょう。

- 予算: 前述の「初期費用」と「毎月かかる費用」を考慮し、支払える賃料の上限を決定します。賃料だけでなく、移転にかかる費用(引越し代、内装工事費など)も含めた総予算を立てることが重要です。

これらの希望条件を優先順位付けし、「必須条件」と「希望条件」に分けて整理しておくと、物件を比較検討する際に判断がしやすくなります。

② 物件情報を集める

希望条件が固まったら、実際に物件情報を集めます。主な方法としては、「事業用不動産に特化したポータルサイト」の利用と、「物流不動産に強い不動産会社への相談」があります。これらは後ほど詳しく解説しますが、複数のチャネルを併用して、広く情報を収集するのが効率的です。ポータルサイトで市場の動向や相場観を掴みつつ、不動産会社に非公開物件の情報提供や専門的なアドバイスを求めるのがおすすめです。

③ 現地を内見する

気になる物件が見つかったら、必ず現地を内見します。写真や図面だけでは分からない点が数多くあるため、内見は意思決定における最重要プロセスです。内見時には、事前に作成したチェックリストを持参し、漏れなく確認しましょう。

見るべきポイントは、倉庫内部のスペック(実際の広さ、天井高、床の状態、柱の位置など)だけでなく、搬入経路(前面道路の幅、トラックの出入りのしやすさ)、駐車スペース、周辺環境(騒音、臭い、近隣の状況)など多岐にわたります。詳細は「【要確認】貸倉庫選びの重要チェックポイント」の章で詳しく解説します。

④ 申し込みと審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、不動産会社を通じて「入居申込書」を貸主に提出します。申込書には、会社概要、事業内容、代表者情報、連帯保証人情報などを記載します。

提出後、貸主による入居審査が行われます。審査では、事業の安定性や継続性、支払い能力などが総合的に判断されます。法人の場合は、会社の登記簿謄本や決算書の提出を求められることが一般的です。審査期間は数日から1週間程度かかることが多いです。

⑤ 契約内容を確認して締結する

審査に通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。契約前には、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。ここでは、物件の権利関係や法的な制限、契約条件など、非常に重要な内容が説明されるため、不明な点があればその場で必ず質問しましょう。

その後、「賃貸借契約書」に署名・捺印します。契約書は法的な拘束力を持つ重要な書類ですので、隅々まで内容を読み込み、特に以下の点に注意してください。

- 契約期間と更新の条件

- 賃料、共益費、その他の費用

- 使用用途の制限

- 禁止事項

- 修繕義務の範囲

- 原状回復義務の範囲と条件

- 解約の予告期間と違約金の有無

すべての内容に納得できたら、契約を締結し、初期費用を支払って鍵の引き渡しを受けます。

大阪で貸倉庫を探す具体的な方法

希望条件を整理したら、次は実際に物件情報を探すフェーズに入ります。大阪という広大なエリアで効率的に理想の貸倉庫を見つけるためには、適切な探し方を知っておくことが重要です。ここでは、主流となる2つの具体的な方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

事業用不動産に特化したポータルサイトを利用する

現在、最も手軽で一般的な方法が、インターネットの不動産ポータルサイトを利用することです。特に、住居用ではなく「事業用不動産」に特化したサイトは、貸倉庫や工場、店舗、事務所などの情報が豊富に掲載されており、効率的に情報を収集できます。

【メリット】

- 豊富な情報量: 大阪府内全域の多数の物件情報が掲載されており、幅広い選択肢から比較検討できます。

- 検索の利便性: エリア、賃料、面積、天井高、クレーンの有無など、詳細な条件で絞り込み検索が可能です。これにより、自社の希望条件に合致する物件を素早く見つけ出せます。

- 24時間いつでも検索可能: 時間や場所を問わず、PCやスマートフォンからいつでも物件探しができます。

- 相場観の把握: 多くの物件情報に触れることで、希望するエリアやスペックの賃料相場を自然と把握できます。

【デメリット・注意点】

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上の情報が最新でない場合があります。「掲載終了」や「商談中」の物件が残っていることもあります。

- 非公開物件は掲載されない: 条件の良い物件や、貸主の意向で公に募集したくない物件(いわゆる「非公開物件」や「未公開物件」)は、ポータルサイトには掲載されません。

- 問い合わせの手間: 気になる物件ごとに、掲載している不動産会社へ個別に問い合わせる必要があります。複数の物件を検討する場合、やり取りが煩雑になることがあります。

ポータルサイトを上手に活用するコツは、希望条件を保存して新着物件の通知を受け取る設定にしたり、キーワード検索で「大型車進入可」「24時間利用可」など具体的なワードを入れたりすることです。まずはポータルサイトで大まかな市場感を掴むのが良いでしょう。

物流不動産に強い不動産会社に相談する

もう一つの有力な方法が、物流施設や事業用不動産を専門的に扱う不動産会社に直接相談することです。特に、長年にわたり特定のエリアで営業している会社や、物流不動産に特化したノウハウを持つ会社は、強力なパートナーとなり得ます。

【メリット】

- 非公開物件の紹介: ポータルサイトには掲載されていない、条件の良い非公開物件を紹介してもらえる可能性があります。これは不動産会社に相談する最大のメリットの一つです。

- 専門的なアドバイス: 物流不動産のプロとして、自社の事業内容や希望条件をヒアリングした上で、最適な物件を提案してくれます。自分たちでは気づかなかった視点や、法規制(用途地域など)に関する専門的なアドバイスも得られます。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件(フリーレントなど)について、貸主との交渉を代行してくれます。プロに任せることで、より有利な条件で契約できる可能性があります。

- 手間と時間の削減: 希望条件を一度伝えれば、担当者が条件に合う物件を探して提案してくれるため、自分で一から探す手間が省けます。

【デメリット・注意点】

- 担当者との相性: 提案力や対応のスピードは、不動産会社の担当者のスキルや経験に左右されます。相性が合わないと感じる場合もあります。

- 囲い込みのリスク: 一部の不動産会社では、自社が扱う物件だけを優先的に紹介し、他社の物件を紹介しない「囲い込み」が行われる可能性もゼロではありません。

信頼できる不動産会社を見つけるには、会社のウェブサイトで実績を確認したり、最初の問い合わせ時の対応の質を見極めたりすることが重要です。

結論として、最も効果的な探し方は、これら2つの方法を併用することです。まずはポータルサイトで幅広く情報を集めて相場観を養い、その上で信頼できそうな不動産会社にいくつかアポイントを取り、具体的な相談をしてみましょう。そうすることで、情報の網羅性を高め、より良い条件の物件に出会える確率が格段に上がります。

大阪の貸倉庫探しにおすすめのポータルサイト3選

インターネットを活用した貸倉庫探しは、今や主流となっています。数ある不動産ポータルサイトの中から、特に大阪の貸倉庫探しにおいて情報が豊富で使いやすいと評判のサイトを3つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の物件探しに役立ててください。

※掲載されている情報は、各公式サイトを参照して作成していますが、最新のサービス内容とは異なる場合があります。ご利用の際は必ず公式サイトでご確認ください。

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| 倉庫・工場.com | 倉庫・工場.com株式会社 | 事業用不動産に特化。全国の豊富な物件情報を掲載し、詳細な条件での検索機能が充実。 |

| at home(アットホーム) ビジネス | アットホーム株式会社 | 圧倒的な知名度と情報量。地域密着型の不動産会社が多く加盟しており、多様な物件が見つかる。 |

| テナントショップ・ネットワーク | 株式会社テナントショップ・ネットワーク | 全国にフランチャイズ展開。店舗・事務所に強みを持ちつつ、倉庫物件も扱い、地域ごとの専門家が対応。 |

① 倉庫・工場.com

「倉庫・工場.com」は、その名の通り倉庫と工場の賃貸・売買に特化した専門ポータルサイトです。事業用不動産を探している企業担当者にとって、非常に利用価値の高いプラットフォームと言えるでしょう。

【特徴】

- 専門性の高さ: 掲載されている物件は倉庫・工場が中心であり、住居などの情報が混ざらないため、目的の物件を探しやすいのが最大の強みです。

- 豊富な検索条件: 「クレーン付き」「天井高〇m以上」「大型車進入可」「冷凍・冷蔵倉庫」など、倉庫探しならではの細かい条件で絞り込み検索ができます。これにより、自社の特殊な要件に合致する物件を効率的に見つけることが可能です。

- 全国規模の物件数: 大阪府内はもちろん、全国の物件情報が網羅されているため、広域で拠点を検討している企業にも対応できます。

- お役立ちコンテンツ: 倉庫探しのノウハウや用語解説など、ユーザーにとって有益な情報コンテンツも充実しています。

【こんなユーザーにおすすめ】

- 明確な設備要件(クレーン、高天井など)がある企業

- 専門的な視点で効率よく物件を探したい企業

- 大阪府外の物件も併せて検討している企業

参照:倉庫・工場.com 公式サイト

② at home(アットホーム) ビジネス

「at home(アットホーム)」は、テレビCMなどでもおなじみの、日本最大級の不動産情報サイトです。そのビジネス版である「at home ビジネス」は、貸店舗や貸事務所、そして貸倉庫などの事業用不動産情報を専門に扱っています。

【特徴】

- 圧倒的な知名度と情報量: 長年の運営実績とブランド力により、非常に多くの不動産会社が加盟しています。そのため、掲載されている物件数が多く、大手デベロッパーが開発した大規模な物流施設から、地元の不動産会社しか扱っていないような小規模な倉庫まで、バラエティに富んだ物件が見つかります。

- 地域密着型: 全国の不動産会社が加盟しているため、特に地域に根差した物件情報に強い傾向があります。大阪府内でも、各エリアの事情に精通した不動産会社が掲載する物件を探せます。

- 使いやすいインターフェース: 一般ユーザー向けのサイトで培われたノウハウが活かされており、直感的で分かりやすいサイトデザインになっています。初めて事業用物件を探す方でもスムーズに利用できるでしょう。

【こんなユーザーにおすすめ】

- まずは幅広く、多くの物件情報を比較検討したい企業

- 中小規模の倉庫や、特定の地域に絞って探したい企業

- 使い慣れたインターフェースで物件を探したい方

参照:at home(アットホーム) 公式サイト

③ テナントショップ・ネットワーク

「テナントショップ・ネットワーク」は、全国にフランチャイズ(FC)展開する事業用不動産の仲介ブランドです。各地域の加盟店が、そのエリアの物件情報と市況に精通しているのが大きな特徴です。

【特徴】

- 地域専門のプロによるサポート: 全国の加盟店は、それぞれが独立した不動産会社です。サイトを通じて問い合わせることで、そのエリアを熟知したプロフェッショナルから直接サポートを受けられます。物件情報だけでなく、地域の商習慣や特性といった、ネットだけでは得られない情報も提供してくれる可能性があります。

- 店舗・事務所の実績豊富: 主に店舗や事務所の仲介に強みを持っていますが、もちろん貸倉庫の物件も扱っています。「倉庫兼事務所」といった複合的なニーズにも柔軟に対応できるのが魅力です。

- 顔の見えるサービス: サイトには各加盟店の情報やスタッフの顔写真が掲載されていることが多く、安心して相談しやすい雰囲気があります。

【こんなユーザーにおすすめ】

- 地域情報に精通した専門家からのアドバイスを重視する企業

- 倉庫だけでなく、事務所や店舗も併設した物件を探している企業

- 信頼できる担当者とじっくり相談しながら物件を探したい企業

参照:テナントショップ・ネットワーク 公式サイト

これらのサイトを複数活用し、それぞれの強みを活かすことで、大阪での貸倉庫探しをより効果的に進めることができます。

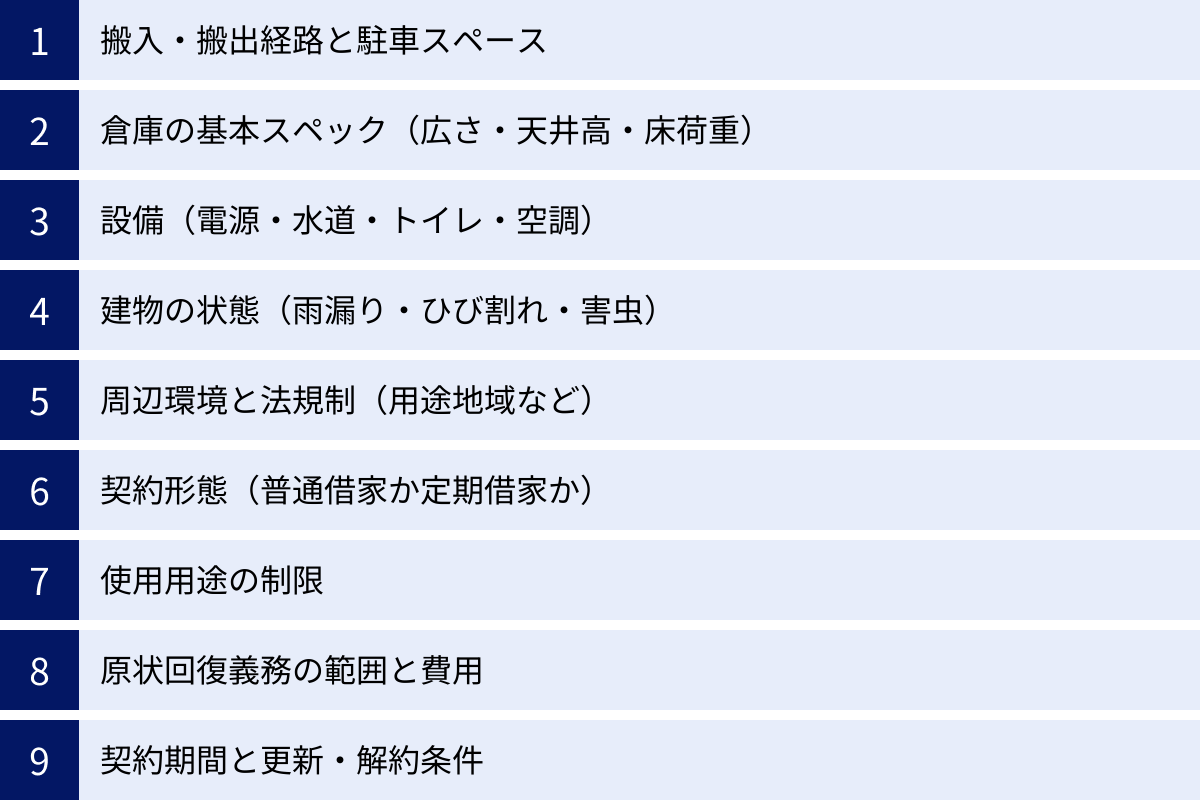

【要確認】貸倉庫選びの重要チェックポイント

物件情報を見つけ、内見から契約へと進む過程では、確認を怠ると後々「こんなはずではなかった」というトラブルに発展しかねない重要なポイントがいくつも存在します。ここでは、内見時と契約前に必ず確認すべきチェックポイントを具体的に解説します。これらを一つひとつ確実にクリアしていくことが、失敗しない倉庫選びの秘訣です。

内見時に確認すべきこと

内見は、図面や写真では決して分からない物件の実態を自分の目で確かめる絶好の機会です。メジャーや筆記用具、カメラ、チェックリストを持参し、徹底的に確認しましょう。

搬入・搬出経路と駐車スペース

倉庫の使い勝手は、搬入・搬出のしやすさで決まると言っても過言ではありません。

- 前面道路の幅員: 4tトラックや10tトラック、トレーラーなど、自社で利用する最大の車両が問題なく通行できるか。一方通行や時間帯による交通規制がないかも確認します。

- 敷地への出入り: 間口は十分な広さがあるか。大型車両が敷地内で方向転換(旋回)できるスペースがあるかは、作業効率に大きく影響します。

- 荷捌きスペース: 搬入口の前に、荷物の積み下ろしを行うための十分なスペース(バース)があるか。雨天でも作業ができるよう、庇(ひさし)の有無も重要なポイントです。

- 駐車スペース: 営業車や従業員の通勤用車両を停めるスペースが、必要な台数分確保されているかを確認します。

倉庫の基本スペック(広さ・天井高・床荷重)

図面上のスペックを鵜呑みにせず、現地で実測・確認することが重要です。

- 広さ・形状: メジャーで実際に寸法を測り、図面との差異がないか確認します。特に注意したいのが柱の位置と大きさです。柱が邪魔で想定していたラック配置ができない、フォークリフトの動線を妨げる、といったケースは少なくありません。

- 天井高: 天井の一番高い部分だけでなく、最も低い梁(はり)の下までの「有効天井高」を必ず確認します。これが保管効率に直結します。

- 床の状態: 床のひび割れ、傾き、水たまりがないかを入念にチェックします。床荷重については、書類で確認するとともに、重量物を置く予定の場所の状態を重点的に見ましょう。

設備(電源・水道・トイレ・空調)

業務に不可欠なインフラ設備の状態を確認します。

- 電源: 分電盤を確認し、契約アンペア数(容量)が自社の使用電力に見合っているかを確認します。コンセントの位置と数も、作業レイアウトを考えながらチェックします。

- 水道・トイレ: 水道が使えるか、蛇口の場所はどこか。トイレは設置されているか、男女別か、清潔に保たれているか。従業員の満足度にも関わる部分です。

- 空調: 空調設備がある場合は、正常に作動するかを試運転させてもらいましょう。効き具合や音の大きさも確認します。

- 照明: 倉庫内の明るさは作業の安全性と効率に影響します。照明の数や種類、照度が十分かを確認します。

建物の状態(雨漏り・ひび割れ・害虫)

保管する大切な商品を守るため、建物の健全性は最優先でチェックすべき項目です。

- 雨漏り: 天井や壁にシミやカビがないか、念入りに確認します。特に隅や窓際は要注意です。可能であれば、雨の日に再訪させてもらうのが最も確実です。

- 壁・床のひび割れ(クラック): 大きなひび割れは、建物の構造的な問題を抱えている可能性もあります。

- 害虫・害獣の痕跡: 床の隅や壁際に、ネズミの糞やゴキブリの死骸、クモの巣などがないかを確認します。食品やアパレルを扱う場合は特に重要です。

周辺環境と法規制(用途地域など)

倉庫の内部だけでなく、その周りの環境も重要です。

- 騒音・振動・臭気: 周辺に工場や幹線道路、鉄道などがある場合、業務に支障が出るレベルの騒音や振動がないか。また、近隣からの臭気や、自社の作業が発する音・臭いが問題にならないかを確認します。

- 法規制: 都市計画法で定められた「用途地域」は必ず確認が必要です。例えば「第一種低層住居専用地域」では、原則として倉庫を建てることができません。「準工業地域」や「工業地域」であれば問題ないことが多いですが、自社の事業内容がその場所で許可されているか、事前に不動産会社を通じて役所に確認してもらうのが確実です。

契約前に確認すべきこと

内見をクリアし、いざ契約へ。その前に、契約書の内容を細部まで理解し、納得することが後のトラブルを未然に防ぎます。

契約形態(普通借家か定期借家か)

事業用賃貸借契約には、主に2つの形態があります。

- 普通借家契約: 契約期間の定めはありますが、借主が希望すれば、貸主側に「正当な事由」がない限り契約は更新されるのが原則です。借主の権利が強く保護されており、長期的に安定して事業を続けたい場合に適しています。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約は確定的に終了します。引き続き利用したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主側から再契約を拒否される可能性もあるため、注意が必要です。

どちらの契約形態なのかは、事業の継続性に関わる極めて重要な項目です。

使用用途の制限

契約書には「使用目的」の条項があり、通常は「倉庫」や「荷物の保管」などと記載されています。この規定された用途以外での利用は契約違反となります。例えば、「倉庫」として借りた物件で、無断で大規模な製造加工を行ったり、事務所として大々的に使用したり、不特定多数の顧客が出入りする店舗として営業したりすることはできません。「軽作業」や「事務所利用」を考えている場合は、どこまでの範囲なら許容されるのかを契約前に貸主へ確認し、必要であれば覚書などを取り交わしておくと安心です。

原状回復義務の範囲と費用

退去時に最もトラブルになりやすいのが、この原状回復の問題です。

- 義務の範囲: 「どこまでを元の状態に戻す必要があるのか」を明確に確認します。通常の使用による損耗(通常損耗)や経年劣化は貸主負担とされることが多いですが、事業用物件では「すべてを新品同様に戻す」という厳しい特約が付いている場合もあります。

- 特約の確認: 看板の設置跡、床の汚れや傷、独自に設置した棚の撤去など、具体的なケースについて、どちらの負担で修繕するのかを契約書で確認します。

- 費用の目安: 可能であれば、過去の事例などを参考に、原状回復にどの程度の費用がかかるか、不動産会社に聞いておくのも良いでしょう。

契約期間と更新・解約条件

- 契約期間: 一般的には2年~3年が多いですが、物件によって異なります。

- 更新料: 契約を更新する際に、更新料(新賃料の1ヶ月分など)が必要かどうかを確認します。

- 中途解約: 契約期間の途中で解約する場合の条件を確認します。「解約予告期間」(通常は3ヶ月~6ヶ月前)と、「違約金」(残存期間の賃料相当額など)が定められていることがほとんどです。事業計画の変更なども考慮し、リスクを把握しておきましょう。

これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、少しでも疑問や不安があれば、署名・捺印する前に必ず不動産会社や貸主に質問することが、後悔のない倉庫選びにつながります。

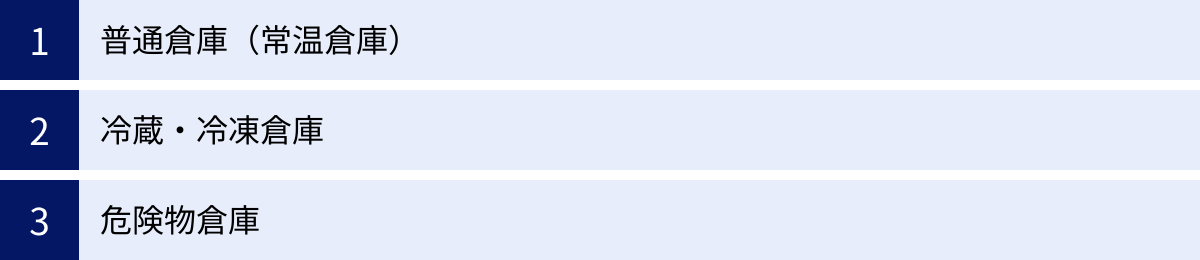

知っておきたい貸倉庫の基礎知識

貸倉庫探しをよりスムーズに進めるためには、基本的な知識を身につけておくことが役立ちます。ここでは、代表的な貸倉庫の種類と、少しでもコストを抑えたい場合に有効な賃料節約のコツについて解説します。

貸倉庫の種類

貸倉庫は、保管する荷物の特性に応じて、大きく3つの種類に分けられます。自社の取り扱い商品に合ったタイプの倉庫を選ぶことが、品質管理とコンプライアンスの観点から非常に重要です。

普通倉庫(常温倉庫)

普通倉庫は、最も一般的で数の多いタイプの倉庫で、常温・常湿環境で保管できる荷物を対象としています。特別に温度や湿度を管理する設備は備わっていません。書籍、雑貨、アパレル(一部を除く)、機械部品、建材など、多種多様な物品の保管に利用されます。

倉庫業法では、その構造や設備によって「一類倉庫」「二類倉庫」「三類倉庫」などに分類され、それぞれ保管できる品目が定められています。例えば、一類倉庫は耐火性能や防水性能が高く、幅広い品物を保管できるのに対し、三類倉庫は燃えにくく湿気に強い物品などに限定されます。自社の荷物がどの分類に該当するかは、契約前に確認しておくと良いでしょう。

冷蔵・冷凍倉庫

冷蔵・冷凍倉庫は、食品や医薬品、化学薬品、生花など、一定の低い温度で保管する必要があるデリケートな商品を扱うための倉庫です。断熱構造の建物に、大型の冷凍・冷蔵設備が備わっています。

- 冷蔵倉庫: 一般的に、温度帯を10℃以下に保つ倉庫です。チルド品や野菜、乳製品などの保管に利用されます。

- 冷凍倉庫: 温度帯を-18℃以下に保つ倉庫で、冷凍食品やアイスクリーム、水産物などの保管に使われます。さらに低い温度帯(-30℃以下など)に対応した超低温倉庫もあります。

これらの倉庫は、専門的な設備と24時間の温度管理が必要なため、建設コストもランニングコストも高額になります。そのため、普通倉庫に比べて賃料は大幅に高く設定されています。

危険物倉庫

危険物倉庫は、消防法で定められた「危険物」(ガソリン、灯油、アルコール類、塗料、化学薬品など、火災や爆発の危険性が高い物質)を専門に保管するための倉庫です。

法律で定められた非常に厳しい基準を満たす必要があります。例えば、壁や床、天井は耐火構造または不燃材料で作られ、延焼を防ぐための防火壁や、万が一の漏洩に備えた「ためマス」といった特別な設備が義務付けられています。また、保管できる危険物の種類や量にも厳格な制限があります。

その特殊性と高い安全性要求から、物件数が非常に少なく、賃料も高額になります。危険物を取り扱う事業者は、まず専門の不動産会社に相談するのが賢明です。

賃料を安く抑えるコツ

事業運営において、コスト削減は常に重要なテーマです。貸倉庫の賃料は固定費の大きな部分を占めるため、少しでも安く抑えるための工夫が求められます。

郊外のエリアも検討する

貸倉庫の賃料は、都心部や主要な交通結節点に近いほど高くなる傾向があります。もし、立地に対する要求がそれほど厳しくないのであれば、希望エリアから少し離れた郊外の物件も検討してみましょう。

大阪であれば、市内中心部から少し離れた南大阪エリアや、府の境界に近いエリアなどを視野に入れると、同じスペックでも坪単価が数千円単位で下がるケースも珍しくありません。ただし、その分、輸送コストが増加する可能性もあるため、「賃料の削減額」と「輸送コストの増加額」を天秤にかけ、トータルコストで判断することが重要です。

築年数が古い物件も視野に入れる

築年数が経過した、いわゆる「築古」の物件は、新築や築浅の物件に比べて賃料が大幅に安く設定されています。コストを最優先する場合には、有力な選択肢となります。

ただし、前述の通り、耐震性への不安、設備の老朽化、断熱性の低さによる夏場の室温上昇、雨漏りのリスクといったデメリットも存在します。内見時には、建物の状態を隅々までチェックし、必要な修繕は誰の負担で行うのかを明確にした上で契約する必要があります。中には、内装や設備がリフォームされていて、古くても快適に使える「掘り出し物」物件もありますので、食わず嫌いせずに検討してみる価値はあります。

複数の不動産会社から見積もりを取る

一つの不動産会社だけに任せるのではなく、複数の会社に同じ希望条件を伝えて、物件の提案と見積もりを依頼する「相見積もり」は非常に有効です。

これにより、各社がどのような物件を持っているかを知ることができるだけでなく、おおよその賃料相場を肌で感じることができます。また、他社の提案内容を材料に、「もう少し賃料を交渉できませんか」「フリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)は付けられませんか」といった交渉がしやすくなるというメリットもあります。不動産会社同士の健全な競争を促すことで、より良い条件を引き出せる可能性が高まります。

大阪の貸倉庫に関するよくある質問

最後に、大阪で貸倉庫を探す際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の疑問や不安を解消するためにお役立てください。

個人でも契約できますか?

結論から言うと、個人(個人事業主を含む)でも貸倉庫を契約することは可能ですが、法人契約に比べて選択肢が限られたり、審査が厳しくなったりする傾向があります。

貸主側としては、事業の継続性や支払い能力の観点から、法人格のある企業を優先するケースが一般的です。しかし、物件によっては個人での契約を歓迎しているところもあります。特に、比較的小規模な倉庫や、ホビー(自動車・バイクの整備、DIYなど)での利用を想定した物件などで見られます。

個人で契約する場合、審査では個人の収入や資産状況、事業内容(個人事業主の場合)などがより詳しく確認されます。連帯保証人に加えて保証会社の利用が必須となることがほとんどです。個人の利用を検討している場合は、不動産会社にその旨を明確に伝え、個人契約が可能な物件に絞って紹介してもらうのが効率的です。

短期間だけ借りることは可能ですか?

一般的な事業用貸倉庫の賃貸借契約は、2年以上の長期契約が基本となっており、数週間や数ヶ月といった短期間だけ借りることは難しいのが実情です。

貸主にとって、短期の貸し出しは入退去の手間やコストがかさむため、敬遠される傾向にあります。もしプロジェクトの都合などで一時的に保管スペースが必要な場合は、以下のような代替サービスを検討するのが現実的です。

- 短期賃貸専門の倉庫サービス: 企業向けに、1ヶ月単位などで賃貸できる倉庫サービスを提供している事業者があります。

- トランクルーム・コンテナ倉庫: 小規模な荷物であれば、個人利用も多いトランクルームが便利です。屋外型のコンテナ倉庫なら、ある程度の大きさの荷物も保管できます。

- 物流会社の一時預かりサービス: 倉庫を持つ物流会社が、スペース単位・期間単位で荷物を預かるサービスを提供している場合があります。

自社の荷物の量や必要な期間に応じて、これらのサービスと通常の貸倉庫のどちらが適しているかを検討しましょう。

坪単価とは何ですか?

坪単価とは、貸倉庫の賃料を比較するための指標で、「1坪(つぼ)あたりの月額賃料」を意味します。

1坪は約3.3平方メートルに相当します。例えば、月額賃料が30万円で広さが50坪の倉庫の場合、坪単価は「300,000円 ÷ 50坪 = 6,000円」となります。

広さが異なる複数の物件を比較検討する際に、この坪単価を用いることで、どちらが割安なのかを客観的に判断できます。大阪の貸倉庫の賃料相場も、一般的にこの坪単価で語られます。ただし、坪単価が安くても、立地や設備が見合っていなければ意味がありません。坪単価はあくまで一つの目安として捉え、総合的なコストパフォーマンスで物件を評価することが重要です。

倉庫内で作業をしても良いですか?

これは「契約内容による」というのが最も正確な答えであり、必ず契約前に確認しなければならない重要事項の一つです。

賃貸借契約書には「使用目的」を定める条項があり、通常は「荷物の保管」や「倉庫」と記載されています。この場合、原則として許されるのは荷物の保管と、それに付随する軽微な荷役作業(ピッキングや検品など)までです。

以下のような活動を想定している場合は、必ず事前に貸主の許可を得る必要があります。

- 事務所としての利用: 従業員が常駐して事務作業を行う。

- 加工作業: 音、振動、臭い、粉塵などが発生する作業。

- 不特定多数の人の出入り: 店舗として商品を販売する、ショールームとして利用する。

これらの活動は、建物の用途や他のテナント、近隣住民への影響から、禁止されているケースが多くあります。無断で行うと契約違反となり、最悪の場合は契約解除を求められるリスクがあります。どこまでの作業が「軽作業」として許容されるのか、その範囲を契約前に貸主と明確に合意しておくことが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。