事業の拡大や新たなビジネスの開始に伴い、商品在庫や機材、書類などを保管するスペースが必要になることがあります。そのような場面で有力な選択肢となるのが「貸倉庫」です。しかし、住居用の賃貸物件とは探し方や契約の流れ、注意すべき点が大きく異なるため、初めて貸倉庫を探す方にとっては戸惑うことも多いでしょう。

この記事では、貸倉庫とは何かという基本的な知識から、探し始める前の準備、具体的な探し方、契約までのステップ、そして失敗しないためのチェックポイントまで、網羅的に解説します。これから貸倉庫を探そうと考えている経営者や担当者の方は、ぜひ本ガイドを参考に、自社の事業に最適な物件を見つけてください。

目次

貸倉庫とは?

貸倉庫とは、その名の通り、企業や個人が物品を保管するために借りる倉庫スペースのことです。単に「物を置く場所」と一括りにされがちですが、その種類や機能は多岐にわたり、保管する物品や用途によって最適な倉庫は異なります。事業用の賃貸物件の一種であり、オフィスや店舗と同じように、不動産会社を通じて賃貸借契約を結ぶのが一般的です。

貸倉庫とよく似たサービスに「トランクルーム」がありますが、両者は法律上の位置づけや契約形態が異なります。貸倉庫は、不動産賃貸借契約に基づき「スペース(場所)」を貸し出すサービスです。一方、トランクルームの多くは、寄託契約に基づき「物品を預かる」サービスを提供します。この違いにより、保管物に対する責任の所在や保険の適用範囲などが変わってくるため、利用目的を明確にした上でどちらを選ぶか判断する必要があります。

一般的に、事業目的で大量の在庫を保管したり、フォークリフトなどを使って頻繁に入出庫作業を行ったりする場合は、貸倉庫が適しています。この記事では、この事業利用を主眼に置いた「貸倉庫」について詳しく掘り下げていきます。

貸倉庫の種類

貸倉庫は、倉庫業法という法律に基づいて、その構造や設備、保管する物品の種類によっていくつかのカテゴリに分類されています。自社の事業で何を保管したいのかによって、選ぶべき倉庫の種類が定まってきます。ここでは、代表的な貸倉庫の種類について解説します。

普通倉庫

普通倉庫は、最も一般的で幅広い用途に利用される倉庫です。農業、鉱業(金属や石炭など)、製造業(機械や繊維、紙・パルプなど)といった第一種から第五種物品、および日用品や雑貨などの第七種物品など、多種多様な物品の保管が可能です。特別な温度管理や危険物取り扱いの設備を必要としない、常温で保管できる物品のほとんどが対象となります。

普通倉庫は、その中でも建物の構造によって「1類倉庫」「2類倉庫」「3類倉庫」などに細分化されます。

| 種類 | 主な特徴 | 耐火・防火性能 | 防湿性能 |

|---|---|---|---|

| 1類倉庫 | 最も基準が厳しい。建物の設備、構造に関する基準を全て満たす。 | あり | あり |

| 2類倉庫 | 1類の基準から耐火性能を除いたもの。 | なし | あり |

| 3類倉庫 | 1類の基準から耐火性能・防湿性能を除いたもの。 | なし | なし |

例えば、精密機械や電子部品、湿気に弱い紙製品などを保管する場合は、防湿性能のある1類または2類倉庫が適しています。一方で、陶磁器や木材など、比較的環境変化に強い物品であれば、3類倉庫でも問題ない場合があります。どのクラスの倉庫が必要かは、保管する物品の特性を十分に考慮して判断する必要があります。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、10℃以下の低温で物品を保管するための設備を持つ倉庫です。主に、生鮮食料品、冷凍食品、乳製品、医薬品など、温度管理が不可欠な物品の保管に利用されます。倉庫業法では、保管温度によってC級(チルド)からF級(フローズン)まで、さらに細かくクラス分けされています。

- C3級: 10℃以下~-2℃未満

- C2級: -2℃以下~-10℃未満

- C1級: -10℃以下~-20℃未満

- F1級: -20℃以下~-30℃未満

- F2級: -30℃以下~-40℃未満

- F3級: -40℃以下~-50℃未満

- F4級: -50℃以下

このように、保管したい商品の品質を維持するために最適な温度帯を選べるのが冷蔵倉庫の大きな特徴です。例えば、野菜や果物ならC級、アイスクリームや冷凍魚介類ならF級といった使い分けがされます。冷蔵倉庫を探す際は、自社が取り扱う商品の推奨保管温度に対応できるクラスの倉庫かどうかを必ず確認しましょう。

水面倉庫

水面倉庫は、港湾や河川などの水面を利用して、主に原木などの水を吸収しても品質に影響がない物品を保管する倉庫です。陸上の倉庫とは異なり、水域を柵や網で囲って保管場所とします。陸揚げされた原木は乾燥によるひび割れなどを防ぐために、製材されるまで水中で保管されることがあり、そうしたニーズに応えるのが水面倉庫です。

非常に特殊な用途の倉庫であり、一般の事業者が利用する機会は少ないですが、木材の輸入・加工業など、特定の業界にとっては不可欠な施設です。このように、貸倉庫には様々な種類があり、自社の事業内容と保管物品に最適なものを選ぶことが、円滑な事業運営の第一歩となります。

貸倉庫探しを始める前の準備

いざ貸倉庫を探そうと思っても、やみくもに探し始めては効率が悪く、自社に合わない物件に時間を費やしてしまうことになりかねません。最適な物件をスムーズに見つけるためには、事前の準備が極めて重要です。ここでは、貸倉庫探しを本格的に開始する前に行っておくべき3つの準備について詳しく解説します。

希望する条件を整理する

まず最初に行うべきことは、「どのような倉庫が必要なのか」という希望条件を具体的に、そして明確に整理することです。条件が曖昧なままでは、不動産会社に問い合わせても的確な提案を受けられず、ポータルサイトで検索しても膨大な物件情報の中から絞り込むことができません。

以下の項目について、社内で十分に検討し、優先順位をつけながらリストアップしてみましょう。

| 項目 | 検討すべき内容の具体例 |

|---|---|

| 立地・エリア | ・高速道路のインターチェンジからの距離 ・主要な取引先や納品先へのアクセス ・従業員の通勤のしやすさ(最寄り駅、バス停) ・周辺道路の広さ(大型トラックが通行可能か) |

| 広さ(面積) | ・保管したい物品の総量から必要な坪数を計算 ・パレットの数、ラックのサイズと配置を考慮 ・荷捌きや検品、梱包などの作業スペースは確保できるか ・将来的な物量の増加を見越した広さが必要か |

| 賃料・予算 | ・月額賃料の上限はいくらか(坪単価も考慮) ・初期費用(敷金、礼金、保証金など)の予算 ・共益費や管理費を含めた総額で考える |

| 建物の仕様 | ・天井の高さ(希望するラックの段数が入るか) ・床の耐荷重(重量物の保管やフォークリフトの走行に耐えられるか) ・搬入口の数、大きさ、形状(高床式か低床式か) ・庇(ひさし)の有無や広さ(雨天時の作業効率) |

| 設備 | ・事務所スペースの有無 ・トイレ、休憩スペースの有無 ・空調設備(温度・湿度管理が必要か) ・電源容量(使用する機器に対応できるか、動力電源は必要か) ・昇降機(エレベーター、荷物用リフト)の有無、サイズ、積載量 ・駐車スペース(トラック、乗用車)の台数 |

| 契約条件 | ・利用開始希望時期 ・契約期間(短期か長期か) ・契約形態(普通借家契約か定期借家契約か) |

これらの条件をできるだけ具体的にしておくことで、その後の物件探しが格段にスムーズになります。特に、「これだけは譲れない」という必須条件と、「あれば嬉しい」という希望条件に分けて優先順位をつけておくことが、意思決定を迅速にするための重要なポイントです。

利用したい倉庫の用途地域を確認する

希望条件がある程度固まったら、次に確認すべきなのが「用途地域」です。用途地域とは、都市計画法に基づき、住居、商業、工業など、土地の利用目的を定めた区分のことです。この規制により、特定の地域では倉庫を建てたり、営業したりすることができません。

例えば、閑静な住宅街である「第一種低層住居専用地域」では、原則として倉庫を建築・利用することはできません。一方で、「準工業地域」や「工業地域」、「工業専用地域」などでは、倉庫の建築や営業が認められています。

なぜこの確認が重要かというと、「倉庫として利用可能」とされている物件でも、自社が行いたい業務内容によっては法律上の制限を受ける可能性があるからです。特に、「倉庫業」を営む(他人の物品を預かり保管する)場合は、倉庫業法に基づく登録が必要となり、その倉庫が建築基準法や消防法上の基準を満たしていることが求められます。この登録は、原則として「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」でしか認められません。

一方で、自社の製品や商品を保管するだけの「自家用倉庫」として利用する場合は、倉庫業の登録は不要ですが、それでも用途地域の制限は受けます。希望するエリアがどの用途地域に指定されているか、またその地域で自社の事業活動が許可されるのかを、事前に自治体の都市計画課などに問い合わせて確認しておくことが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。この一手間を惜しまないことが、安心して事業を運営するための鍵となります。

必要な費用を把握する

貸倉庫を借りる際には、月々の賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用が必要になります。予算計画を正確に立てるために、どのような費用がどれくらいかかるのかを事前に把握しておきましょう。

初期費用(敷金・礼金など)

初期費用は、物件や地域によって異なりますが、一般的に月額賃料の6ヶ月~10ヶ月分程度が目安とされています。事業用物件は住居用に比べて高額になる傾向があります。

- 敷金・保証金: 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充てられるお金です。退去時に問題がなければ、一部または全額が返還されます。相場は賃料の3ヶ月~10ヶ月分と幅広く、物件の規模や貸主の方針によって大きく異なります。

- 礼金: 貸主に対する謝礼金であり、返還されません。相場は賃料の1ヶ月~2ヶ月分が一般的ですが、礼金なしの物件もあります。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料です。法律で上限が定められており、賃料の1ヶ月分+消費税が一般的です。

- 前払賃料: 契約月の賃料を前払いします。月の途中で契約する場合は、日割り賃料と翌月分の賃料が必要になることが多いです。

- 火災保険料: 万が一の火災や水濡れなどに備えるための保険です。加入が義務付けられている場合がほとんどで、契約期間分の保険料を最初に支払います。

- 保証会社利用料: 連帯保証人の代わりに利用する保証会社に支払う費用です。近年は法人契約でも利用を求められるケースが増えています。相場は賃料の0.5ヶ月~1ヶ月分程度です。

月額費用(賃料・共益費など)

契約後は、毎月以下の費用が発生します。

- 賃料: 倉庫スペースの利用料です。坪単価で表示されることも多いです。

- 共益費・管理費: エレベーターや廊下、駐車場など、共用部分の維持管理に使われる費用です。賃料に含まれている場合と、別途請求される場合があります。

- 駐車場代: 敷地内の駐車場を利用する場合に発生します。

- 光熱費: 電気、水道、ガスなどの使用料です。契約形態によっては、基本料金が共益費に含まれる場合もあります。

- その他: 警備システムの利用料や町内会費などがかかる場合もあります。

これらの費用をすべて合計した「ランニングコスト」を正確に算出し、自社の資金計画と照らし合わせて無理のない物件を選ぶことが、長期的な事業継続のために非常に重要です。

貸倉庫の探し方5選

事前の準備が整ったら、いよいよ本格的な物件探しに移ります。貸倉庫を探す方法は一つではありません。それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、複数を組み合わせることで、より効率的に理想の物件に出会える可能性が高まります。ここでは、代表的な5つの探し方を紹介します。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① ポータルサイト | ・情報量が多く、いつでも探せる ・条件検索で絞り込みやすい |

・情報が古いことがある ・競争率が高い ・非公開物件はない |

・まずは広く情報を集めたい人 ・相場観を掴みたい人 |

| ② 事業用専門不動産会社 | ・専門知識が豊富 ・非公開物件を紹介してもらえる ・交渉力が高い |

・小規模な物件は少ない傾向 ・敷居が高いと感じる場合がある |

・大規模・特殊な条件の倉庫を探す人 ・専門的なアドバイスが欲しい人 |

| ③ 地域の不動産会社 | ・地域密着の情報に強い ・掘り出し物の物件が見つかる可能性 |

・物件情報が限られる ・事業用物件の取り扱いが少ない場合も |

・希望エリアが明確に決まっている人 ・地元のネットワークを活かしたい人 |

| ④ 知人・取引先からの紹介 | ・信頼性が高い ・好条件で借りられる可能性がある ・手続きがスムーズに進むことも |

・機会が限定的 ・条件が合わなくても断りにくい |

・同業者や地域との繋がりが強い人 |

| ⑤ 現地の看板 | ・ネットに出ていない物件が見つかる ・直接交渉できる可能性がある |

・手間と時間がかかる ・そもそも看板がないと探せない |

・希望エリアを足で回れる人 ・根気強く探せる人 |

① インターネットのポータルサイトで探す

現在、最も手軽で一般的な探し方が、インターネットの事業用不動産ポータルサイトを利用する方法です。アットホームやSUUMOなどの大手サイトには事業用物件の専門ページがあり、全国の膨大な貸倉庫情報を24時間いつでも検索できます。

最大のメリットは、その情報量の多さと検索のしやすさです。エリア、賃料、面積、建物の種類といった基本的な条件はもちろん、「高床式」「天井高5m以上」「大型車進入可」など、詳細な条件で絞り込み検索ができるため、希望に近い物件を効率的にリストアップできます。これにより、市場の相場観を掴んだり、自社の希望条件が現実的かどうかを判断したりするのにも役立ちます。

一方で、デメリットも存在します。ポータルサイトの情報は、必ずしも最新であるとは限りません。すでに契約済みになっている物件が掲載され続けていることもあります。また、好条件の物件は多くの人の目に触れるため競争率が高く、問い合わせた時点ですでに申し込みが入っているケースも少なくありません。あくまでも情報収集の第一歩として活用し、気になる物件が見つかったらすぐに不動産会社に連絡を取ることが重要です。

② 事業用不動産を専門に扱う不動産会社に相談する

より専門的なサポートを求めるなら、倉庫や工場、店舗といった事業用不動産を専門に扱う不動産会社に直接相談するのが非常に有効な方法です。これらの会社は、貸倉庫に関する深い知識と豊富な経験を持っており、一般的な不動産会社では対応が難しい専門的な要望にも応えてくれます。

最大のメリットは、ポータルサイトなどには掲載されていない「非公開物件」の情報を持っている点です。貸主の意向で公に募集していない物件や、まだ市場に出る前の新鮮な情報を紹介してもらえる可能性があります。また、専門家ならではの視点で、企業の事業内容や将来計画までヒアリングした上で、最適な物件を提案してくれます。賃料や契約条件の交渉においても、強力な味方となってくれるでしょう。

特に、大規模な物流センターを探している場合や、冷凍・冷蔵設備、クレーン設置など特殊な要件がある場合には、専門の不動産会社への相談が不可欠です。相談する際は、事前に整理した希望条件をできるだけ詳しく伝えることで、より精度の高い提案が期待できます。

③ 地域の不動産会社に相談する

希望するエリアが明確に決まっている場合は、その地域に根差した不動産会社に相談するのも一つの手です。地元の不動産会社は、大手にはない独自のネットワークを持っており、その地域ならではの「掘り出し物」の物件情報を持っていることがあります。

長年その地域で営業している会社であれば、貸主との信頼関係が厚く、インターネットには出回らないような小規模な貸倉庫や、古くからある物件の情報を得られる可能性があります。また、地域の特性(交通事情、周辺環境、自治体の条例など)にも詳しいため、物件そのものだけでなく、事業運営に関わる有益なアドバイスをもらえることもあります。

ただし、事業用物件の取り扱いが少なく、住居用賃貸をメインにしている会社もあるため、事前にウェブサイトで事業用物件の取り扱い実績を確認したり、電話で問い合わせてみたりすると良いでしょう。

④ 知人や取引先から紹介してもらう

同業者の経営者仲間や、付き合いのある取引先からの紹介も、優良物件に出会うための有力なルートです。特に、同じ業界内では、事業所の移転や縮小に伴って倉庫が空くといった情報が口コミで広まることがあります。

この方法のメリットは、信頼性の高さです。紹介者という第三者が介在することで、貸主・借主双方に安心感が生まれます。場合によっては、相場よりも有利な条件で契約できたり、煩雑な手続きがスムーズに進んだりすることもあります。

しかし、これはあくまで人脈に依存する方法であり、タイミングや運に左右されるため、この方法だけに頼るのは現実的ではありません。また、紹介であるがゆえに、万が一条件が合わなかった場合に断りにくいという側面もあります。他の探し方と並行して、常にアンテナを張っておくというスタンスが良いでしょう。

⑤ 現地の「貸倉庫」看板から直接問い合わせる

希望するエリアを実際に自分の足で歩き、「貸倉庫」「テナント募集」といった看板や貼り紙を見つけて直接問い合わせるという、非常にアナログな方法です。手間と時間はかかりますが、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

インターネットが普及した現在でも、昔ながらの方法で借主を探しているオーナーは存在します。こうした物件はポータルサイトなどには掲載されていないため、競争相手が少なく、直接交渉できる可能性もあります。

この方法を試す際は、特に工業団地や倉庫が集中しているエリアを重点的に回ってみると効率的です。看板に書かれている管理会社やオーナーの連絡先に電話をかけ、詳細な情報をヒアリングします。ただし、専門の不動産会社が仲介に入っていない場合、契約書の作成や条件交渉などを当事者間で行う必要があり、不動産取引の知識がある程度求められる点には注意が必要です。

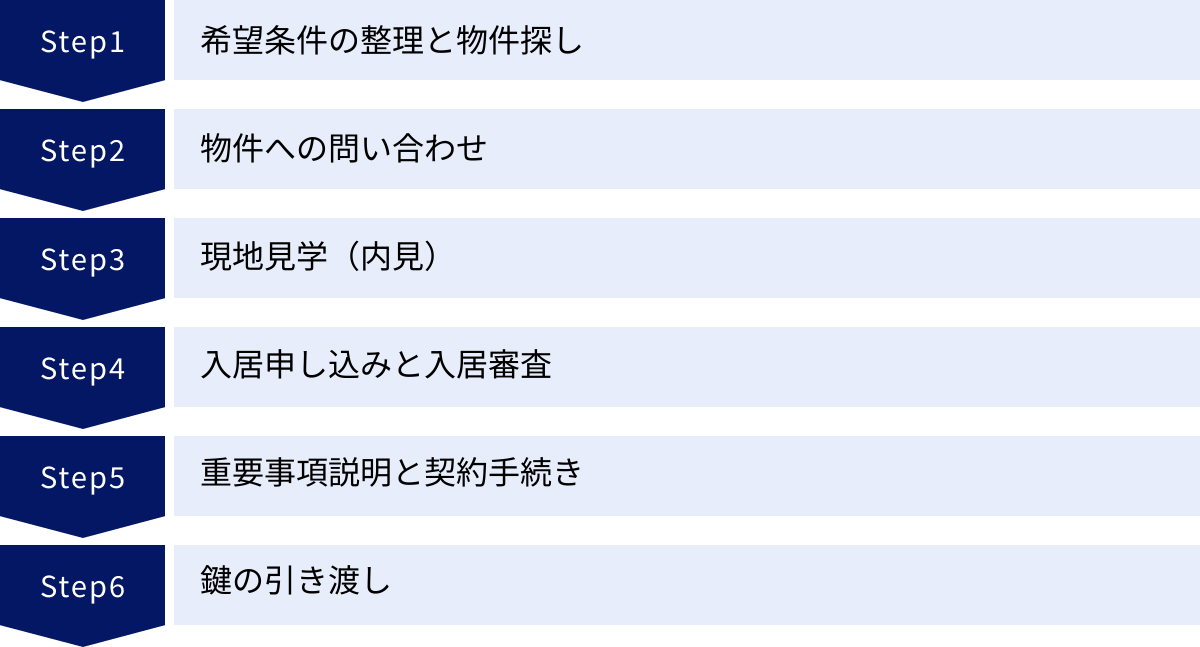

貸倉庫を契約するまでの6ステップ

希望の物件が見つかってから実際に利用を開始するまでには、いくつかの手続きを踏む必要があります。住居用の賃貸契約と似ている部分もありますが、事業用ならではのポイントも多く存在します。ここでは、一般的な貸倉庫の契約プロセスを6つのステップに分けて解説します。

① 希望条件の整理と物件探し

これは「貸倉庫探しを始める前の準備」で解説した内容と重なりますが、契約プロセス全体の出発点として非常に重要です。立地、広さ、予算、設備などの希望条件を明確にし、優先順位をつけておくことで、その後のステップがすべてスムーズに進みます。この段階で条件がぶれていると、問い合わせや内見の段階で時間と労力を無駄にしてしまうことになります。整理した条件に基づき、ポータルサイトや不動産会社を活用して候補となる物件をリストアップします。

② 物件への問い合わせ

候補となる物件が見つかったら、その物件を取り扱っている不動産会社に電話やメールで問い合わせをします。この時、ただ「空いていますか?」と聞くだけでなく、事前に整理した希望条件を伝え、その物件が条件に合致するかどうかを確認しましょう。

問い合わせ時に確認しておきたい主な項目は以下の通りです。

- 現在の空き状況と入居可能時期

- 賃料、共益費、敷金、礼金などの詳細な費用

- 可能な利用用途(業種や保管物品に制限はないか)

- 事務所スペースの有無や広さ

- 搬入・搬出経路(トラックのサイズ制限など)

- 内見が可能かどうか、その日程調整

この段階で複数の物件に問い合わせを行い、得られた情報を比較検討することで、内見に進む物件を効率的に絞り込むことができます。

③ 現地見学(内見)

書類や写真だけではわからない部分を確認するために、現地見学(内見)は必ず行いましょう。 内見は、物件が自社の事業活動に適しているかを最終判断するための最も重要なステップです。

内見時には、メジャーやカメラ、メモ帳を持参し、以下のポイントを重点的にチェックします。

- 広さと天井高: 図面上の数字だけでなく、実際の空間の広がり、柱の位置、梁下の有効天井高などを確認します。ラックや機材のレイアウトを具体的にイメージしてみましょう。

- 床の状態と耐荷重: 床のひび割れや傾きがないかを確認します。不動産会社に床の耐荷重(㎡あたり何トンか)を必ず確認し、重量物の保管やフォークリフトの走行に耐えられるかを見極めます。

- 搬入口と動線: 搬入口の高さと幅、前面道路の広さ、トラックを停車させるスペースの有無を確認します。高床式か低床式か、庇(ひさし)があるかも重要なチェックポイントです。

- 設備: 電気の容量(アンペア数、動力電源の有無)、水道・ガスの配管、トイレ、空調、照明などの状態を細かく確認します。

- 周辺環境: 周辺の道路状況(交通量、渋滞の有無)、騒音や臭い、近隣にどのような企業や住居があるかを確認します。

できれば、複数の担当者で内見を行い、異なる視点から物件をチェックすることをお勧めします。

④ 入居申し込みと入居審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、不動産会社を通じて「入居申込書」を提出します。これは、その物件を借りたいという意思を貸主に正式に伝えるための書類です。

入居申込書には、会社の情報(名称、所在地、事業内容など)や連帯保証人の情報などを記入します。申し込みと同時に、貸主による入居審査が行われます。事業用物件の審査では、企業の信用力や支払い能力が重視されるため、一般的に以下の書類の提出を求められます。

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やパンフレット

- 決算書(通常2~3期分)

- 代表者の身分証明書

- (連帯保証人が必要な場合)連帯保証人の収入証明書など

審査にかかる期間は数日から1週間程度が一般的です。この審査を通過して初めて、契約手続きに進むことができます。

⑤ 重要事項説明と契約手続き

入居審査に通過すると、いよいよ契約手続きです。契約締結の前に、宅地建物取引士の資格を持つ担当者から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法的な制限、契約条件など、特に重要な内容について書面(重要事項説明書)を用いて説明を受ける非常に大切な機会です。

専門用語が多く難しい内容に感じるかもしれませんが、不明な点や疑問点はその場で必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。特に、以下の点は注意深く確認する必要があります。

- 契約形態: 普通借家契約か定期借家契約か。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるか。

- 禁止事項: 危険物の保管や建物の改造など。

- 解約予告期間: 何ヶ月前に解約を申し出る必要があるか。

重要事項説明の内容に同意したら、賃貸借契約書に署名・捺印します。同時に、敷金や礼金、前払賃料といった初期費用を支払います。

⑥ 鍵の引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、契約開始日に物件の鍵が引き渡されます。鍵を受け取ったら、すぐに利用を開始できます。

ただし、引き渡し時には貸主または不動産会社の担当者立ち会いのもと、物件の最終確認を行うことをお勧めします。壁の傷や設備の不具合など、入居前の状態を写真に撮って記録しておくことで、退去時の原状回復に関するトラブルを防ぐことができます。この確認作業が完了すれば、貸倉庫の契約に関するすべてのステップは終了です。

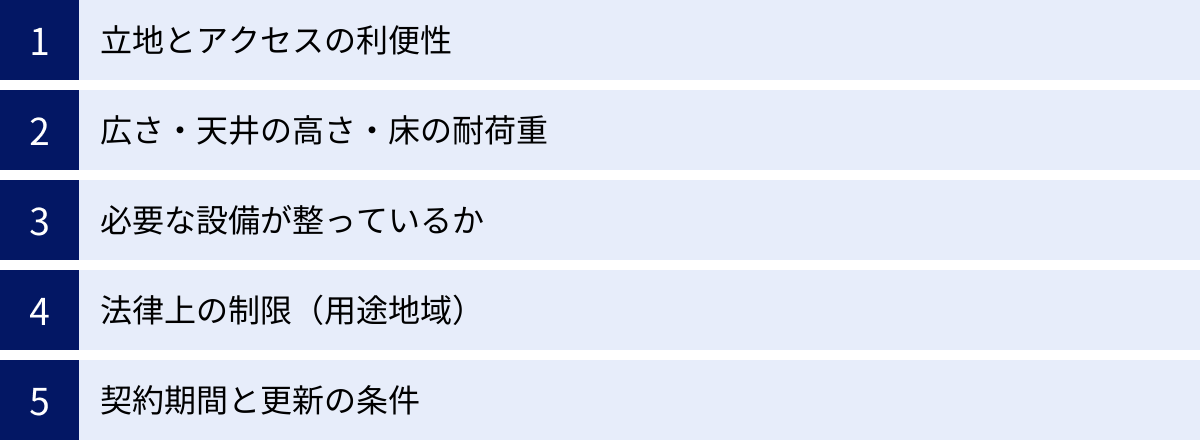

失敗しない!貸倉庫を選ぶ際のチェックポイント

貸倉庫の契約は、事業運営に大きな影響を与える重要な投資です。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、物件を選ぶ段階で細かくチェックすべきポイントがいくつかあります。ここでは、特に見落としがちで、後々のトラブルにつながりやすい重要なチェックポイントを解説します。

立地とアクセスの利便性

物件の立地は、物流コストや作業効率に直結する最も重要な要素の一つです。賃料の安さだけで選んでしまうと、かえって輸送費が高くついたり、従業員の通勤が困難になったりする可能性があります。

- 主要幹線道路や高速ICへのアクセス: 商品の配送や仕入れが主な目的であれば、トラックでのアクセス性が最優先されます。大型車両がスムーズに通行できるか、渋滞しやすいルートではないか、時間帯による交通量の変化などを地図上だけでなく、実際に走行して確認することが理想です。

- 取引先・納品先との位置関係: 主要な取引先や納品先への距離は、配送コストとリードタイムに大きく影響します。自社のサプライチェーン全体を考慮した上で、最適な場所を選定しましょう。

- 従業員の通勤: 倉庫内で作業する従業員がいる場合、公共交通機関の有無や最寄り駅からの距離も重要です。車通勤が主になる場合は、十分な駐車スペースが確保できるかを確認する必要があります。

- 周辺環境: 騒音や振動、臭いなどが問題になる業種の場合は、周辺に住宅地や学校などがないかを確認します。逆に、自社の作業が騒音などを発生させる場合は、工業専用地域など、近隣への影響が少ない立地を選ぶ配慮が求められます。

広さ・天井の高さ・床の耐荷重

倉庫の物理的なスペックは、保管効率と作業の安全性に直接関わります。

- 広さ: 保管したい物品の量から必要な面積を算出するのはもちろんですが、荷捌き、検品、梱包といった作業を行うためのスペースや、フォークリフトが安全に走行・回転できる通路幅も考慮に入れる必要があります。将来的な物量の増加も見越して、少し余裕のある広さを確保するのが賢明です。

- 天井の高さ: ネスティングラックやパレットラックを導入して、空間を立体的に活用する場合、天井の高さが非常に重要になります。注意すべきは、照明器具や梁(はり)の下の部分を基準とした「有効天井高」です。図面上の天井高だけでなく、実際にメジャーを当てて有効な高さを測定しましょう。

- 床の耐荷重: 床がどれくらいの重さに耐えられるかを示す「床耐荷重」は、極めて重要なチェックポイントです。単位は「kg/㎡」や「t/坪」で表されます。重量のある機械を設置したり、商品を高く積み上げたり、重量のあるフォークリフトが走行したりする場合、床の耐荷重が不足していると、床が抜け落ちるなどの重大な事故につながる恐れがあります。不動産会社に必ず正確な数値を確認し、自社の利用方法がその範囲内に収まるかを厳密に検証してください。

必要な設備が整っているか

倉庫としての基本的な機能に加えて、自社の業務に必要な付帯設備が整っているかも、作業効率やコストを左右する重要なポイントです。

インフラ(電気・水道・ガス)

電気、水道、ガスは基本的なインフラですが、物件によっては利用できない、または追加工事が必要な場合があります。事務所での利用や、洗浄作業、給湯などで必要となる場合は、引き込みの有無や契約状況を必ず確認しましょう。

空調設備

食品や医薬品、精密機器、美術品など、厳密な温度・湿度管理が必要な物品を保管する場合は、空調設備の有無が必須条件となります。家庭用エアコンレベルで十分なのか、あるいはビル用マルチエアコンのような大規模な設備が必要なのか、要件を明確にしておく必要があります。後から設置するとなると高額な工事費用がかかるため、最初から設備が整っている物件を選ぶのが効率的です。

電源容量

使用する機器に応じた電源容量が確保されているかを確認します。特に、大型の機械や複数のPC、電動フォークリフトの充電器などを同時に使用する場合、通常の電灯契約(100V/200V)では容量が不足することがあります。 その場合は、動力電源(三相200V)の引き込みが必要かどうかを検討し、物件に設備があるか、または引き込み工事が可能かを確認する必要があります。

昇降機(エレベーター・リフト)

2階以上のフロアを利用する場合、荷物を昇降させるための設備は不可欠です。荷物用エレベーターや簡易リフト(荷物専用昇降機)が設置されているかを確認しましょう。その際は、サイズ(荷物やパレットが入るか)、扉の幅と高さ、そして積載荷重(何kgまで載せられるか)を必ずチェックしてください。積載荷重を超えて使用すると、故障や事故の原因となります。

法律上の制限(用途地域)

「貸倉庫探しを始める前の準備」でも触れましたが、契約前の最終チェックとしても「用途地域」の確認は欠かせません。内見した物件が気に入ったとしても、その場所で自社の事業を行うことが法的に許可されていなければ契約はできません。特に、倉庫業として登録を行うのか、自家用倉庫として使用するのかによって、求められる要件が異なるため、再度、自治体の担当部署に確認することをお勧めします。

契約期間と更新の条件

事業計画と照らし合わせて、契約期間が適切かどうかを確認します。短期プロジェクトのための利用なのか、長期的な物流拠点として利用するのかによって、選ぶべき契約形態も変わってきます。「普通借家契約」であれば原則として更新が可能ですが、「定期借家契約」の場合は期間満了で契約が終了し、更新がない点に注意が必要です。また、更新が可能だとしても、更新料の有無や金額についても契約前にしっかりと確認しておきましょう。

契約前に必ず確認すべき4つの注意点

賃貸借契約書は、貸主と借主の権利と義務を定めた重要な書類です。一度署名・捺印してしまうと、その内容に同意したとみなされ、後から変更することは非常に困難です。契約を結ぶ前に、特にトラブルになりやすい以下の4つの点について、内容を十分に理解し、納得できるまで確認することが不可欠です。

① 契約形態(普通借家契約か定期借家契約か)

貸倉庫の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この2つは契約の更新に関する考え方が根本的に異なり、事業の継続性に大きな影響を与えるため、必ずどちらの契約形態なのかを確認してください。

| 契約形態 | 更新の可否 | 契約期間 | 特徴 | メリット(借主側) | デメリット(借主側) |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 原則として可能 | 1年以上で設定(通常2年) | 貸主側に正当な事由がない限り、借主が希望すれば契約を更新できる。 | ・長期的に安定して利用できる。 ・突然立ち退きを求められるリスクが低い。 |

・貸主側からすると貸しにくい側面があり、物件数が少ない傾向。 |

| 定期借家契約 | 更新という概念がない | 自由に設定可能 | 契約期間の満了をもって契約が確定的に終了する。再契約は可能だが、合意が必要。 | ・短期間の利用に適している。 ・賃料が相場より安く設定されることがある。 |

・期間満了で退去する必要がある。 ・再契約できる保証がない。 |

長期的な事業拠点として倉庫を利用したいのであれば、安定性の高い「普通借家契約」が望ましいと言えます。一方で、特定のプロジェクトのために数ヶ月だけ利用したいといった場合は、「定期借家契約」の方が柔軟に対応できる可能性があります。自社の事業計画にどちらが合っているかを慎重に判断しましょう。

② 原状回復義務の範囲

原状回復とは、借主が退去する際に、借りた物件を「入居時の状態に戻す」義務のことです。この「どこまで元に戻すか」という範囲が、貸主と借主の間で最もトラブルになりやすいポイントの一つです。

事業用物件の場合、住居用とは異なり、借主の負担範囲が広くなる傾向にあります。通常の使用による損耗(通常損耗)や経年劣化も、借主の負担で修繕する旨の特約が契約書に盛り込まれていることが少なくありません。

契約前に、以下の点について契約書を精読し、不明点は不動産会社に確認してください。

- 原状回復の具体的な範囲: 壁紙の張り替え、床の修繕、設備の交換など、具体的にどこまでが借主の負担となるのか。

- 特約の有無: 通常損耗や経年劣化も借主負担とする特約が入っていないか。

- 造作・改装の可否: ラックの設置や間仕切りの増設など、建物に手を加える場合のルールと、退去時の撤去義務について。

入居時に物件の写真を撮っておくことも、退去時の負担範囲を明確にする上で非常に有効です。

③ 保証会社の利用や火災保険加入の必要性

現代の賃貸契約では、様々なリスクに備えるための保証や保険への加入が求められることが一般的です。

- 保証会社の利用: 以前は連帯保証人を立てるのが主流でしたが、近年は法人契約であっても保証会社の利用を必須とする物件が増えています。保証会社を利用する場合、初回保証料(賃料の0.5~1ヶ月分程度)や年間更新料が発生します。利用が必須なのか、費用はいくらかかるのかを事前に確認しましょう。

- 火災保険の加入: 火災保険への加入は、ほぼすべての物件で義務付けられています。 これは、失火によって建物に損害を与えてしまった場合に備える「借家人賠償責任保険」や、自社の在庫商品などを守るための「動産保険」などがセットになったものです。貸主から指定された保険に加入する場合もあれば、借主が自分で選んで加入する場合もあります。補償内容と保険料をしっかり確認してください。

これらの費用も事業運営のコストの一部です。予算計画に忘れずに組み込んでおきましょう。

④ 解約を申し出る期間(解約予告期間)

事業の移転や撤退などで契約を解除したい場合、すぐに解約できるわけではありません。契約書には「解約予告期間」が定められており、借主は規定された期間よりも前に、貸主に対して解約の意思を伝える義務があります。

住居用の場合は1~2ヶ月前が一般的ですが、事業用物件の場合は3ヶ月~6ヶ月前と長く設定されていることがほとんどです。大規模な物件になると、1年前に予告が必要なケースもあります。

例えば、解約予告期間が「6ヶ月前」の物件で、3月末に退去したい場合は、前年の9月末までに解約を申し出る必要があります。もし予告が遅れると、退去した後も予告期間が満了するまでの賃料を支払わなければならない可能性があります。

この解約予告期間は、次の事業計画に大きく影響します。契約書に記載されている期間を必ず確認し、自社のスケジュール管理に組み込んでおくことが極めて重要です。

貸倉庫探しにおすすめのポータルサイト・不動産会社

貸倉庫を探す際、どのツールや会社を利用すればよいか迷う方も多いでしょう。ここでは、豊富な物件情報を誇る代表的なポータルサイトと、事業用不動産に強みを持つ不動産会社をいくつか紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合ったものを選んで活用しましょう。

おすすめの不動産ポータルサイト

まずは、インターネットで手軽に情報収集を始めたい方向けのポータルサイトです。複数のサイトを併用することで、より多くの物件情報にアクセスできます。

アットホーム 事業用

全国の不動産会社が加盟するネットワークを活かし、豊富な物件情報を掲載しています。「貸倉庫」の専門カテゴリーがあり、エリアや賃料はもちろん、「大型車進入可」「クレーン付き」「天井高」など、事業用ならではの細かい条件で検索できるのが強みです。地域に密着した不動産会社が掲載している物件も多く、掘り出し物が見つかる可能性があります。(参照:アットホーム株式会社公式サイト)

SUUMO 事業用

住まい探しでおなじみのSUUMOですが、事業用物件の専用サイトも運営しています。使いやすいインターフェースと地図からの検索機能が特徴で、直感的に物件を探すことができます。貸倉庫や貸工場の情報も充実しており、写真や間取り図が豊富なため、物件のイメージを掴みやすいのがメリットです。(参照:株式会社リクルート公式サイト)

倉庫の窓口

その名の通り、倉庫や工場に特化した専門ポータルサイトです。物流施設に特化しているため、より専門的な検索が可能です。「冷凍・冷蔵倉庫」「危険物倉庫」といった特殊なカテゴリーや、「高床・低床」「ドックレベラー」などの設備条件で絞り込めるため、明確な要件がある場合に非常に役立ちます。専門サイトならではの物件情報が見つかることもあります。(参照:株式会社物流開発公式サイト)

LIFULL HOME’S 事業用

LIFULL HOME’Sも事業用不動産の専門サイトを展開しています。全国の物件情報を網羅しており、特に問い合わせフォームの使いやすさや、関連情報(周辺の施設など)の見やすさに定評があります。他のサイトと併用することで、情報の抜け漏れを防ぐことができます。(参照:株式会社LIFULL公式サイト)

事業用不動産に強い不動産会社

より専門的なサポートや非公開物件の紹介を希望する場合は、事業用不動産を専門に扱う不動産会社への相談がおすすめです。ここでは、全国規模で実績のある代表的な会社を紹介します。

三井のリハウス

不動産仲介業界の最大手の一つであり、個人向け住宅だけでなく、事業用不動産の仲介にも豊富な実績を持っています。「三井不動産リアルティ」が運営しており、その広範なネットワークを活かした物件提案力が強みです。全国に店舗網があるため、地方の物件探しにも対応しやすいのが特徴です。(参照:三井不動産リアルティ株式会社公式サイト)

東急リバブル

三井のリハウスと並ぶ大手不動産仲介会社です。こちらも全国に拠点を持ち、事業用不動産専門の部署が企業の様々なニーズに対応しています。売買・賃貸仲介からコンサルティングまで、幅広いサービスを提供しており、総合的な不動産戦略の相談が可能です。(参照:東急リバブル株式会社公式サイト)

CBRE

シービーアールイー(CBRE)は、事業用不動産サービスにおける世界的な大手企業です。特に、大型物流施設や外資系企業の不動産戦略に強みを持っています。データに基づいた市場分析やコンサルティング能力に定評があり、大規模な移転プロジェクトや複雑な要件を持つ倉庫探しにおいて、頼れるパートナーとなります。プロフェッショナルな視点からのアドバイスを求める企業に適しています。(参照:シービーアールイー株式会社公式サイト)

これらのサイトや会社はあくまで一例です。大切なのは、自社の事業規模や探している物件の特性、求めるサポートのレベルに応じて、最適なパートナーを選ぶことです。

まとめ

貸倉庫探しは、単に「物を置くスペース」を見つける作業ではありません。事業の効率、コスト、将来の成長性までを左右する、重要な経営判断の一つです。

この記事で解説してきたように、成功への道筋は、まず「どのような倉庫が必要か」という希望条件を徹底的に整理する準備段階から始まります。立地、広さ、設備、そして予算。これらの軸を明確にすることで、その後の物件探しは格段にスムーズになります。

次に、ポータルサイト、専門の不動産会社、地域の不動産会社、人脈、そして自らの足といった多様な探し方を組み合わせ、多角的に情報を収集することが、理想の物件に出会う確率を高めます。一つの方法に固執せず、広くアンテナを張ることが重要です。

そして、候補となる物件が見つかったら、契約を急ぐ前に、必ず現地見学(内見)で自らの目で確かめ、契約書の内容を細部まで確認してください。特に、契約形態(普通借家か定期借家か)、原状回復義務の範囲、解約予告期間といった項目は、後々のトラブルを避けるために、納得できるまで確認を重ねる必要があります。

貸倉庫探しは時間と労力がかかるプロセスですが、ここで妥協せず、自社の事業に完璧にフィットする一棟を見つけることができれば、それは間違いなく事業成長の強力な基盤となるでしょう。本記事が、そのための確かな一助となれば幸いです。