事業の拡大やECサイトの立ち上げに伴い、商品の保管や資材の置き場所として「貸倉庫」の利用を検討する企業は少なくありません。しかし、いざ貸倉庫を探し始めると、賃料相場がエリアや物件によって大きく異なることに戸惑う方も多いのではないでしょうか。適切な貸倉庫を選ぶためには、賃料相場を正しく理解し、自社のニーズと予算に合った物件を見極めることが不可欠です。

本記事では、貸倉庫の賃料相場について、全国の平均坪単価から主要エリア・都道府県別の具体的な相場観、さらには賃料が決まる仕組みまでを徹底的に解説します。また、賃料以外にかかる費用、費用を抑えるコツ、契約までの流れや注意点についても網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、貸倉庫の費用に関する全体像を掴み、自社に最適な物件を、納得感のある価格で契約するための知識が身につきます。これから貸倉庫探しを始める方はもちろん、すでに利用中の方で移転やコスト見直しを考えている方にも役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

貸倉庫の賃料相場

貸倉庫の賃料を比較する上で最も重要な指標となるのが「坪単価」です。坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの月額賃料を指します。この坪単価を把握することで、広さが異なる物件同士でも、どちらが割安・割高なのかを客観的に比較できます。貸倉庫の賃料相場は、景気動向や物流需要、特にEC市場の拡大などに大きく影響され、常に変動しています。ここでは、最新のデータを基に、全国および主要エリア・都道府県別の坪単価相場を見ていきましょう。

全国の平均坪単価

全国的な貸倉庫の賃料相場を把握することは、自社が検討しているエリアの価格水準を判断する上での基準となります。物流不動産サービスのJLLが発表した2024年第1四半期のレポートによると、日本の首都圏、関西圏、中部圏、福岡圏の大型マルチテナント型物流施設の平均賃料は月額坪当たり4,606円でした。これは前年同期比で4.0%の上昇となり、物流施設への需要が依然として高いことを示しています。

また、空室率も賃料に影響を与える重要な指標です。同レポートによると、全国の空室率は6.8%と、前期からわずかに上昇したものの、依然として低い水準を維持しています。特に新規供給が旺盛なエリアでは一時的に空室率が上昇することもありますが、旺盛な需要に支えられ、賃料は全体的に上昇傾向が続いています。

もちろん、これは大型で高機能な物流施設を中心としたデータであり、中小規模の倉庫や築年数が経過した倉庫を含めると、坪単価はこれよりも低くなる傾向があります。しかし、全国的なマクロトレンドとして「貸倉庫の賃料は上昇傾向にある」という点は、予算計画を立てる上で押さえておくべき重要なポイントです。

参照:JLL 2024年第1四半期 日本のロジスティクス市場

主要エリア別の坪単価相場

貸倉庫の賃料は、地域によって大きく異なります。ここでは、日本の主要な経済圏である各エリアの坪単価相場と特徴を解説します。

| エリア | 2024年第1四半期 坪単価相場(月額) | 特徴 |

|---|---|---|

| 関東エリア | 約4,700円 ~ 5,500円 | 国内最大の消費地を抱え、需要が最も高い。特に東京湾岸エリアや内陸の主要IC周辺は高値で推移。 |

| 近畿エリア | 約4,000円 ~ 4,500円 | 大阪湾岸部を中心に物流施設が集積。内陸部への開発も進み、安定した需要がある。 |

| 中部エリア | 約3,500円 ~ 4,000円 | 自動車産業をはじめとする製造業の集積地。東西日本の結節点としての地理的優位性を持つ。 |

| 北海道・東北エリア | 約2,500円 ~ 3,500円 | 首都圏に比べると割安。地域の産品保管や、北日本への配送拠点として利用される。 |

| 中国・四国エリア | 約3,000円 ~ 3,800円 | 瀬戸内海沿岸の工業地帯に需要。比較的安定した相場を形成。 |

| 九州・沖縄エリア | 約3,500円 ~ 4,200円 | 福岡を中心にアジアへのゲートウェイとして需要が拡大。近年、賃料の上昇が著しい。 |

※上記は大規模な物流施設を中心とした相場であり、個別の物件の立地、築年数、設備等により変動します。

関東エリア

関東エリアは、日本の人口の約3分の1が集中する巨大な消費地であり、貸倉庫の需要が最も高い地域です。特に、東京湾岸エリア(大田区、江東区、千葉県市川市、浦安市など)は、港や空港へのアクセスが良く、坪単価が7,000円を超えることも珍しくありません。

近年では、圏央道の開通・延伸に伴い、埼玉県、千葉県、茨城県などの内陸部にも大規模な物流施設が次々と開発されています。これらのエリアは、都心へのアクセスと比較的安価な賃料のバランスが取れており、広域配送の拠点として人気を集めています。内陸部の坪単価は4,000円台が中心ですが、インターチェンジ(IC)からの距離や設備のグレードによって価格差が大きくなります。

近畿エリア

近畿エリアは、大阪、京都、兵庫を中心とする西日本の経済・物流の中心地です。大阪湾岸エリア(大阪市此花区、住之江区、堺市など)は、関西国際空港や大阪港、神戸港へのアクセスに優れ、坪単価は4,000円台後半で推移しています。

関東エリアと同様に、名神高速道路や新名神高速道路沿いの内陸部(京都府南部、滋賀県、兵庫県内陸部など)でも開発が活発化しています。これらのエリアは、中部・西日本全域への配送拠点としての利便性が高く、坪単価は3,000円台後半から4,000円台前半が中心です。

中部エリア

中部エリアは、日本の中心に位置し、自動車産業をはじめとする製造業が集積しています。愛知県、特に名古屋港周辺や小牧市、一宮市などの高速道路ICに近いエリアは、物流の要衝として高い需要があります。坪単価は3,000円台後半から4,000円程度が相場です。

東名・新東名高速道路や中央自動車道へのアクセスが良く、関東と関西を結ぶ中継拠点としての役割も担っています。近年は、EC需要の拡大に伴い、消費者向けの配送拠点としての開発も増えています。

北海道・東北エリア

北海道・東北エリアの坪単価は、首都圏や関西圏に比べると比較的安価で、2,500円から3,500円程度が目安です。北海道では札幌市や石狩市、苫小牧市、東北では仙台市周辺が物流の中心地となります。

地元の農産物や水産物の保管、地域内の配送拠点としての利用が主ですが、近年では、労働力確保のしやすさや災害リスクの分散といった観点から、大手企業が拠点を設けるケースも見られます。

中国・四国エリア

中国・四国エリアでは、瀬戸内海沿岸の工業地帯、特に岡山県や広島県に物流施設が集積しています。山陽自動車道へのアクセスが良い立地が好まれ、坪単価は3,000円台が中心です。

関西圏と九州圏の中間に位置するため、西日本全域をカバーする広域配送拠点としてのポテンシャルも持っています。

九州・沖縄エリア

九州エリアは、福岡県が経済と物流の中心です。福岡市周辺は、福岡空港や博多港に近く、アジアへのゲートウェイとしての役割から近年需要が急増しており、賃料の上昇率が全国でもトップクラスです。坪単価は4,000円前後の物件が増えています。

鳥栖IC(佐賀県)周辺は、九州全域への高速道路網が交差する交通の要衝であり、多くの物流企業が拠点を構えています。

主要都道府県別の坪単価相場

次に、特に需要の高い主要な都道府県に絞って、より具体的な坪単価相場を見ていきましょう。

東京都

日本の首都である東京都は、貸倉庫の賃料が最も高いエリアです。特に、東京23区内、とりわけ港湾施設に近い品川区、大田区、江東区、江戸川区などでは、坪単価が6,000円~8,000円、好条件の物件では10,000円を超えることもあります。これらのエリアは、都心へのラストワンマイル配送拠点として、EC事業者や食品配送業者からの需要が非常に強いのが特徴です。

一方、23区外の多摩地区では、坪単価は4,500円~6,000円程度と少し下がりますが、中央自動車道や圏央道へのアクセスが良い立地は依然として人気が高いです。

神奈川県

神奈川県では、横浜市や川崎市の沿岸部が貸倉庫の集積地です。横浜港や東京港へのアクセスが良く、坪単価は5,000円~7,000円程度が相場です。内陸部に入ると、厚木市や海老名市、相模原市などが東名高速道路や圏央道の結節点として重要性を増しており、坪単価は4,500円~5,500円程度で、大規模な最新鋭の物流施設が数多く立地しています。

埼玉県

埼玉県は、東京都心へのアクセスが良く、東北自動車道、関越自動車道、圏央道が交差する内陸物流のハブです。特に、三郷市、八潮市、草加市などの東京寄りのエリアや、圏央道沿いの川島町、久喜市などは人気が高く、坪単価は4,000円~5,000円程度です。都心に比べて賃料が割安でありながら、首都圏全域への配送に便利なため、多くの企業が拠点を構えています。

千葉県

千葉県は、東京湾岸エリアと内陸エリアで大きく特徴が分かれます。市川市、船橋市、浦安市といった湾岸エリアは、東京都心に隣接し、京葉道路や首都高速湾岸線へのアクセスが良好なため、坪単価は5,000円~6,500円と高水準です。一方、柏市や野田市、印西市などの内陸部は、常磐自動車道や国道16号線沿いに物流施設が広がり、坪単価は4,000円~5,000円程度です。成田国際空港に近いエリアは、航空貨物を取り扱う企業からの需要も根強いです。

大阪府

大阪府は、近畿圏における物流の中心地です。大阪市内の湾岸部(此花区、港区、住之江区など)は、坪単価が4,500円~5,500円程度と、府内で最も高い水準です。近年では、内陸の東大阪市、大東市、枚方市、茨木市など、高速道路へのアクセスが良いエリアでも大規模な開発が進んでおり、坪単価は4,000円~4,800円程度で推移しています。

愛知県

愛知県は、中部圏最大の物流市場です。名古屋港を抱える名古屋市港区や飛島村、高速道路網の結節点である小牧市、一宮市、春日井市などが主要エリアとなります。これらの人気エリアの坪単価は、3,800円~4,500円程度が相場です。製造業の拠点が多く、部品や完成品の保管・輸送ニーズが安定して高いのが特徴です。

福岡県

福岡県は、九州における経済・物流の中心であり、近年、貸倉庫市場が急速に成長しています。福岡市東区のアイランドシティや博多区、糟屋郡などは、港や空港へのアクセスが良く、坪単価は4,000円~4,800円程度まで上昇しています。また、九州自動車道と長崎・大分自動車道が交差する佐賀県鳥栖市と隣接する小郡市や筑紫野市も、九州全域への配送拠点として非常に人気が高く、同様の価格帯で取引されています。

これらの相場はあくまで目安であり、最終的な賃料は次に解説する様々な要因によって決まります。相場観を頭に入れた上で、個別の物件の価値を正しく評価することが重要です。

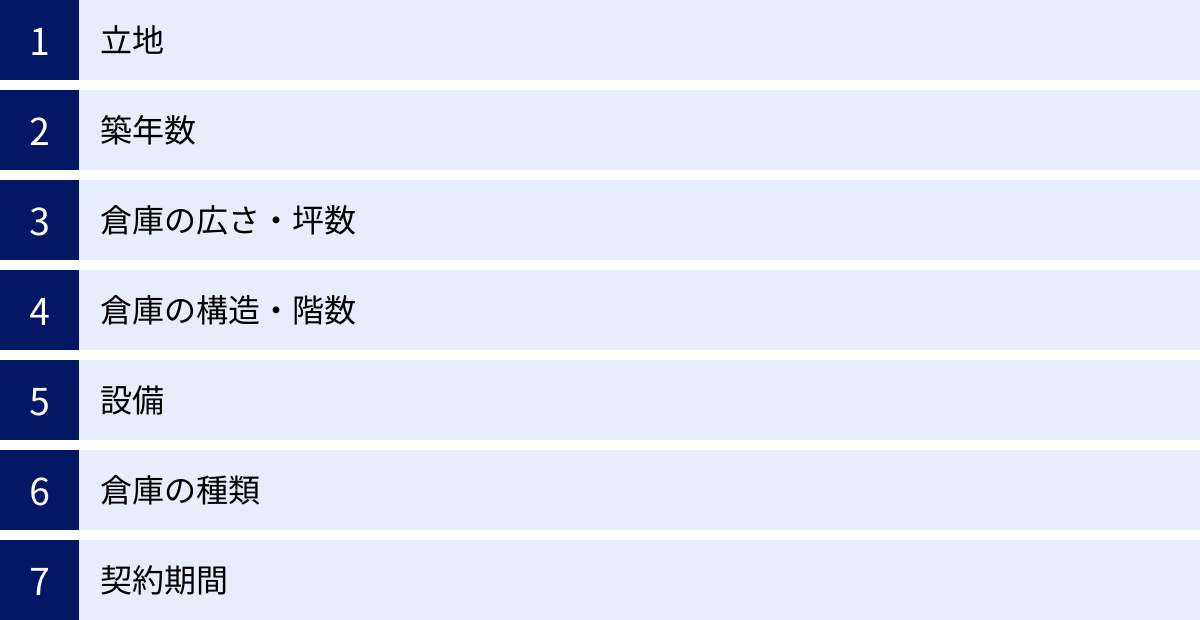

貸倉庫の料金が決まる仕組み

貸倉庫の賃料は、単にエリアの相場だけで決まるわけではありません。様々な要因が複雑に絡み合って、個別の物件の坪単価が設定されます。ここでは、貸倉庫の料金を決定づける7つの主要な要素について、それぞれ詳しく解説します。これらの要素を理解することで、なぜこの物件はこの賃料なのか、という理由が分かり、より的確な物件選びが可能になります。

立地

立地は、貸倉庫の賃料を決定する最も重要な要素と言っても過言ではありません。単に「都心に近いから高い」「地方だから安い」という単純な話ではなく、物流拠点としての利便性が多角的に評価されます。

- 高速道路ICからの距離: 広域配送を行う上で、高速道路へのアクセスの良し悪しは輸送効率とコストに直結します。特に、主要な高速道路のインターチェンジ(IC)から5km圏内、あるいは10分以内でアクセスできる立地は非常に価値が高く、賃料も高くなる傾向があります。複数の高速道路が利用できるジャンクション(JCT)の近くは、さらに評価が高まります。

- 主要幹線道路へのアクセス: 高速道路だけでなく、国道16号線(首都圏)や国道1号線、新4号バイパス(北関東)のような主要な幹線道路へのアクセスも重要です。これにより、地域内の配送効率が大きく変わってきます。

- 港湾・空港からの距離: 輸出入貨物を扱う企業にとっては、コンテナターミナルがある港や国際空港までの距離が極めて重要です。通関手続きやドレージ(コンテナ輸送)の時間を短縮できる立地は、高く評価されます。

- 鉄道貨物駅へのアクセス: 大ロットの貨物を長距離輸送する場合、鉄道コンテナ輸送はコスト面や環境面でメリットがあります。鉄道貨物駅へのアクセスが良い立地も、特定のニーズを持つ企業にとっては価値が高まります。

- 周辺環境とアクセス道路: 大型トラック(10t車やトレーラー)がスムーズに通行できる前面道路の幅員があるか、待機場所を確保できるか、周辺に住宅地が密集していて騒音や振動のクレームリスクがないか、といった周辺環境も賃料に影響します。

築年数

築年数も賃料に大きく影響します。一般的に、新築や築浅の物件は賃料が高く、築年数が経過するほど賃料は安くなる傾向があります。

- 新築・築浅物件(築10年以内):

- メリット: 最新の設備(高効率な空調、LED照明、ドックレベラーなど)が導入されていることが多いです。耐震性能も現行の最も厳しい基準を満たしており、BCP(事業継続計画)の観点からも安心感があります。また、清潔感があり、従業員の労働環境が良いことも魅力です。

- デメリット: 賃料が最も高い価格帯になります。

- 中古物件(築10年以上):

- メリット: 新築に比べて賃料が割安です。立地が良くても、築年数が経過しているために手頃な価格で借りられることがあります。

- デメリット: 設備が古く、修繕費用が発生する可能性があります。特に、1981年6月以前に建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」である可能性があり、大規模な地震に対する安全性が現行の「新耐震基準」に比べて劣ります。耐震補強工事がされているかどうかの確認が重要です。また、床の劣化や雨漏りなどのリスクも高まります。

築年数が古くても、大規模なリノベーションが行われ、設備が刷新されている物件もあります。単純な築年数だけでなく、建物のメンテナンス状況や改修履歴も併せて確認することが大切です。

倉庫の広さ・坪数

倉庫の総面積(延床面積)や、借りる区画の広さ(坪数)も賃料単価に影響を与えます。一般的には、大規模な倉庫ほどスケールメリットが働き、坪単価は割安になる傾向があります。例えば、延床面積が10,000坪を超えるような大型物流センターの一区画(1,000坪)と、総面積500坪の町工場的な倉庫の一区画(300坪)では、前者の方が坪単価は安く設定されることが多いです。

ただし、小規模な倉庫の需要も根強くあります。特に都市部では、小ロットの荷物を保管・配送するためのサテライト拠点として、100~300坪程度の小規模な倉庫が求められます。こうした物件は供給が限られるため、坪単価はむしろ割高になるケースもあります。

自社に必要な面積を正確に把握し、過不足のない広さの物件を選ぶことが、トータルコストを最適化する鍵となります。

倉庫の構造・階数

倉庫の建物としての構造や階数も、使い勝手や賃料に影響します。

- 構造:

- S造(鉄骨造): 最も一般的な構造です。柱の間隔を広く取れるため、内部空間を柔軟に使いやすいのが特徴です。建設コストが比較的安いため、賃料も抑えめになる傾向があります。

- RC造(鉄筋コンクリート造)/SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造): 耐久性、耐火性、遮音性に優れています。重量物の保管に適していますが、建設コストが高いため、賃料も高くなる傾向があります。冷蔵・冷凍倉庫などで採用されることが多いです。

- 階数:

- 平屋建て: 荷物の出し入れが1階のみで完結するため、作業効率が非常に高いのが最大のメリットです。フォークリフトの動線がシンプルになり、スピーディな入出庫が可能です。ただし、広い敷地面積が必要なため、地価の高いエリアでは希少で、賃料は割高になる傾向があります。

- 多層階建て(2階建て以上): 限られた敷地面積で広い延床面積を確保できるため、特に都市部やその近郊で増えています。上層階は、スロープ(車路)でトラックが直接アクセスできるタイプと、貨物用エレベーターや垂直搬送機で荷物を上げるタイプに分かれます。スロープ付きの物件は利便性が高いため賃料も高くなります。一般的に、同じ建物内であれば、作業効率の高い1階が最も賃料が高く、上層階にいくほど安くなる傾向があります。

設備

倉庫にどのような設備が備わっているかは、賃料を大きく左右するポイントです。必要な設備が予め備わっていれば、自社で追加投資する必要がなく、結果的にコストを抑えることにも繋がります。

- バース(荷捌き場): トラックを接車して荷物の積み下ろしを行うスペースです。屋根(庇)があるか、一度に何台のトラックが接車できるかが重要です。

- ドックレベラー: バースの床とトラックの荷台の高さを調整する装置です。これにより、フォークリフトがスムーズにトラックの荷台に出入りでき、荷役効率が飛躍的に向上します。

- 貨物用エレベーター・垂直搬送機: 多層階倉庫で荷物を上下に移動させるための設備です。積載荷重やサイズ、昇降速度が作業効率に影響します。

- 空調設備: 温度や湿度を一定に保つための設備です。特に、食品や精密機器、アパレルなどを扱う場合、品質管理のために必須となります。空調の有無や性能によって賃料は大きく変わります。

- 床荷重: 床が1平方メートルあたり何kgの重さに耐えられるかを示す数値です。一般的な倉庫では1.5t/㎡程度ですが、重量物を扱う場合は2.0t/㎡以上が必要になることもあります。

- 天井有効高: 梁(はり)の下から床までの高さを指します。ネステナー(移動式ラック)などを使って荷物を高く積み上げる場合、十分な天井高が必要です。一般的には5.5m以上が標準的です。

- セキュリティ設備: 防犯カメラ、機械警備システム、入退室管理システムなど。高価な商品を扱う場合に重要となります。

これらの設備が充実しているほど、高機能な物流施設として評価され、賃料も高くなります。

倉庫の種類

保管する荷物の特性によって、必要となる倉庫の種類が異なります。倉庫の種類によって、建設コストや維持管理コストが大きく異なるため、賃料も大きく変動します。

- 普通倉庫(常温倉庫): 最も一般的で、特別な温度管理を必要としない貨物を保管します。賃料相場のベースとなるタイプです。

- 冷蔵・冷凍倉庫: 生鮮食品や冷凍食品、医薬品などを保管するための倉庫です。断熱構造や冷凍・冷却設備が必要で、建設コスト、電気代などのランニングコストも高いため、常温倉庫の1.5倍~2倍以上の賃料になることも珍しくありません。

- 危険品倉庫: 消防法で定められた危険物(引火性液体、可燃性物質など)を保管するための倉庫です。法律で定められた厳しい基準(壁、柱、床の構造、消火設備、立地など)を満たす必要があり、専門性が高く物件数も少ないため、賃料は非常に高額になります。

契約期間

貸倉庫の賃貸借契約は、通常2年~5年程度の「定期建物賃貸借契約」が一般的です。この契約期間の長さも、賃料交渉の材料となり得ます。貸主(オーナー)にとっては、長期間安定して借りてくれる借主は歓迎すべき存在です。そのため、5年や10年といった長期契約を前提とすることで、月々の賃料を多少引き下げてもらえる可能性があります。逆に、1年未満の短期契約を希望する場合は、貸主側のリスクが高まるため、賃料は割高になるか、そもそも契約を断られるケースもあります。

これらの7つの要素が複合的に絡み合い、最終的な賃料が決定されます。物件を探す際には、なぜこの価格なのかをこれらの要素に照らし合わせて分析することが、賢い倉庫選びの第一歩です。

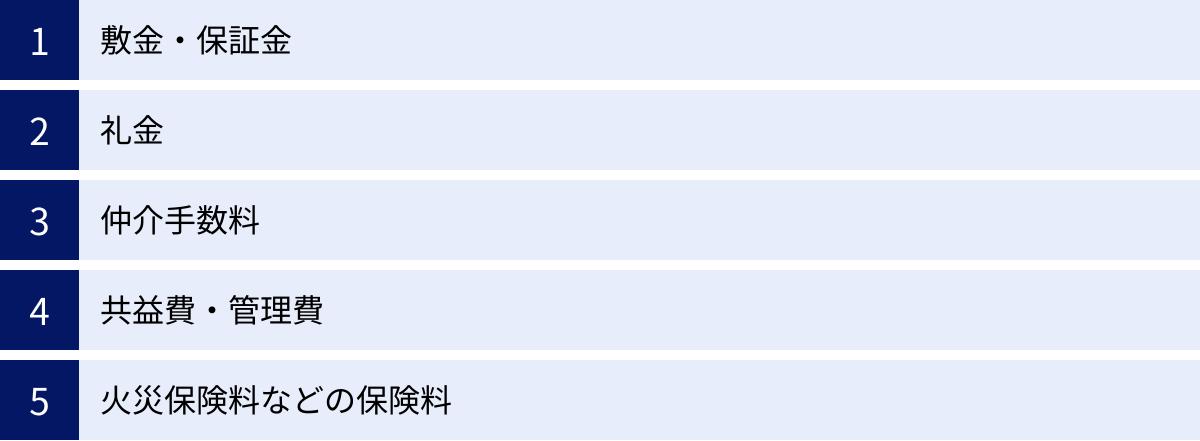

賃料以外にかかる初期費用とランニングコスト

貸倉庫を借りる際には、月々の賃料だけでなく、契約時に支払う「初期費用」と、毎月賃料と合わせて支払う「ランニングコスト」が発生します。これらの費用を事前に把握しておかないと、資金計画に大きな狂いが生じる可能性があります。ここでは、賃料以外に必要となる主な費用について解説します。

敷金・保証金

敷金・保証金は、契約時に貸主(オーナー)に預ける担保金です。これらは呼び方が違うだけで、実質的な意味合いはほぼ同じです。主な目的は、借主が賃料を滞納した際の補填や、退去時の原状回復費用に充当することです。

- 相場: 賃料の3ヶ月分から6ヶ月分が一般的です。ただし、新築物件や高機能な倉庫、あるいは借主の与信(企業の信用力)によっては、10ヶ月分以上を求められるケースもあります。例えば、月額賃料100万円の倉庫で保証金が6ヶ月分なら、契約時に600万円が必要になります。

- 償却(敷引き): 保証金の場合、「償却」という特約が付いていることがあります。これは、契約期間に関わらず、解約時に保証金の中から一定割合(例:10%や賃料の1ヶ月分など)が無条件で差し引かれるというものです。例えば、保証金600万円で償却10%の場合、退去時に少なくとも60万円は返還されません。この償却があるかないかで、実質的なコストは大きく変わるため、契約前には必ず確認が必要です。敷金の場合は、通常、原状回復費用と未払い賃料を差し引いた残額が返還されます。

敷金・保証金は初期費用の中で最も大きな割合を占めるため、予算計画において最も注意すべき項目です。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる貸主に対して「お礼」として支払う費用です。これは敷金や保証金とは異なり、解約時に返還されることは一切ありません。

- 相場: 賃料の1ヶ月分から2ヶ月分が一般的ですが、最近の事業用物件、特に大規模な物流施設では、礼金を設定しないケースも増えてきています。一方で、人気の高いエリアの小規模な倉庫などでは、依然として礼金が必要な場合があります。

- 交渉の余地: 礼金は慣習的な側面が強いため、交渉によって減額や免除をしてもらえる可能性があります。特に、長期間の契約を希望する場合や、複数の物件で迷っている状況を伝えることで、交渉を有利に進められることがあります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。

- 相場(上限): 宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。貸主と借主の双方から受け取る場合でも、合計でこの金額を超えることはできません。

- 支払いタイミング: 通常、賃貸借契約が成立した時点で支払い義務が発生し、契約時に支払うのが一般的です。

この費用は法律で上限が決められているため、基本的に交渉による減額は難しいと考えた方が良いでしょう。

共益費・管理費

共益費や管理費は、賃料とは別に毎月支払う費用です。これは、倉庫の共用部分の維持管理に使われるコストを、入居者全体で分担するものです。

- 含まれる内容の例:

- 共用部分の電気代(廊下、エレベーター、駐車場など)

- 共用部分の水道代

- 共用トイレの清掃やトイレットペーパーなどの消耗品補充

- エレベーターや垂直搬送機などの保守点検費用

- 敷地内の植栽管理や除草作業

- 警備員の人件費や機械警備システムの費用

- 建物の定期点検や小規模な修繕費用

- 相場: 共益費・管理費は、賃料と同様に坪単価で設定されることが多く、1坪あたり数百円から1,000円程度が目安です。物件の規模や設備の充実度によって大きく異なります。

- 確認の重要性: 賃料が安く見えても、共益費が高い物件もあります。物件を比較する際は、必ず賃料と共益費を合計した「総賃料」で比較検討することが重要です。「共益費に何が含まれているのか」を事前に確認し、光熱費など自社で別途負担が必要な範囲を明確にしておきましょう。

火災保険料などの保険料

貸倉庫を借りる際には、ほとんどの場合、火災保険への加入が義務付けられます。これは、万が一火災などを起こしてしまった場合に、建物オーナーへの損害賠償や、自社の在庫商品・設備の損害を補償するためです。

- 加入義務: 賃貸借契約書の中に、借主の責任で指定された補償内容の火災保険(借家人賠償責任保険や施設賠償責任保険が付帯されたもの)に加入する旨が盛り込まれているのが一般的です。

- 費用: 保険料は、建物の構造(鉄骨、木造など)、広さ、補償内容、保険金額によって大きく異なります。年間で数万円から、大規模な倉庫や高額な商品を扱う場合は数十万円以上になることもあります。

- その他の保険: 扱う商品によっては、盗難保険や、冷蔵・冷凍倉庫の場合は機械の故障で商品がダメになった際の損害を補償する保険など、追加で加入を検討すべき保険もあります。

これらの費用を合計すると、初期費用は月額賃料の6ヶ月分から10ヶ月分以上になることも珍しくありません。例えば、賃料100万円、共益費10万円の物件の場合、敷金6ヶ月分(600万円)、礼金1ヶ月分(100万円)、仲介手数料1ヶ月分(110万円)、前払い賃料・共益費1ヶ月分(110万円)、火災保険料などを合わせると、初期費用として1,000万円近い資金が必要になる可能性もあります。事前にしっかりと資金計画を立てておくことが、スムーズな契約に繋がります。

貸倉庫の種類と特徴

一口に「貸倉庫」と言っても、その種類は様々です。保管する荷物の種類や特性に応じて、適切な機能を持つ倉庫を選ばなければ、品質の劣化や法令違反に繋がる恐れもあります。ここでは、倉庫業法で分類される主な倉庫の種類と、よく混同されがちなトランクルームとの違いについて解説します。

| 倉庫の種類 | 主な特徴 | 保管する荷物の例 | 賃料の傾向 |

|---|---|---|---|

| 普通倉庫(常温倉庫) | 特別の温度・湿度管理を行わない、最も一般的な倉庫。 | 一般雑貨、アパレル、紙類、機械部品、建材など | 標準 |

| 冷蔵倉庫 | 10℃以下で商品を保管する倉庫。 | 生鮮食品(野菜、果物、乳製品)、飲料、医薬品など | 高い |

| 冷凍倉庫 | -18℃以下など、氷点下で商品を保管する倉庫。 | 冷凍食品、アイスクリーム、水産加工品など | 非常に高い |

| 危険品倉庫 | 消防法などで定められた危険物を保管する専門倉庫。 | 引火性液体(ガソリン、塗料)、高圧ガス、火薬類など | 極めて高い |

| 水面倉庫 | 原木などを水面で保管する施設。 | 原木(ラワン、アピトンなど) | 特殊 |

| 貯蔵槽倉庫 | タンクやサイロで液体やバラ物を保管する施設。 | 液体(石油、化学薬品)、粉粒体(小麦粉、セメント) | 特殊 |

普通倉庫(常温倉庫)

普通倉庫は、特別な温度管理を行わない倉庫で、最も数が多く、一般的に「貸倉庫」と聞いてイメージされるタイプです。倉庫業法では、保管する物品によってさらに細かく分類されますが、実務上はまとめて「常温倉庫」や「ドライ倉庫」と呼ばれます。

- 特徴: 設備や構造は多種多様で、築年数の古い小規模なものから、最新鋭の大型物流センターまで幅広く存在します。特別な設備がない分、他の種類の倉庫に比べて賃料は安価です。

- 保管に適した荷物: 常温で品質が変化しないほとんどの物品が対象です。例えば、アパレル製品、書籍、家電、家具、機械部品、建材、加工食品(缶詰、スナック菓子など)といったものが該当します。

- 注意点: 「常温」といっても、夏場には倉庫内の温度が40℃を超えることもあります。熱に弱い製品(チョコレートや化粧品の一部など)の保管には向きません。また、湿度管理機能はないため、湿気に弱い紙製品や精密機器を保管する場合は、空調付きの物件を選ぶか、自社で除湿対策を講じる必要があります。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、庫内を常に10℃以下に保つことができる倉庫です。

- 特徴: 建物全体が断熱構造になっており、大型の冷却設備を備えています。庫内の温度を一定に保つため、24時間365日、冷却システムを稼働させる必要があります。そのため、建設コストだけでなく、電気代などのランニングコストも高額になり、賃料は常温倉庫の1.5倍から2倍程度になるのが一般的です。

- 保管に適した荷物: 低温での品質管理が必要な物品が対象です。具体的には、青果物、乳製品、生花、ワイン、米、一部の医薬品や化学品などが挙げられます。保管する品物によって、最適な温度帯(例:野菜は5℃前後、チルド食品は0℃~5℃)が異なるため、契約前に温度設定の範囲を確認することが重要です。

- 分類: 倉庫業法では、10℃以下で保管する倉庫をまとめて「冷蔵倉庫」と呼びますが、実務上は温度帯によって「C級(チルド)」などと細かく呼ばれることもあります。

冷凍倉庫

冷凍倉庫は、庫内を-18℃以下の氷点下に保つ倉庫です。

- 特徴: 冷蔵倉庫よりもさらに高度な断熱性能と強力な冷凍設備が求められます。荷物の搬出入時に外気が流入して温度が上がるのを防ぐため、エアシャッターやドックシェルターといった設備が重要になります。設備投資と光熱費が非常に高額になるため、賃料は常温倉庫の2倍以上になることも珍しくなく、貸倉庫市場全体でも物件数は限られます。

- 保管に適した荷物: 冷凍食品、アイスクリーム、冷凍された食肉や水産物など、凍結状態での保管が必要なものが対象です。

- 分類: 冷蔵倉庫と同様に、実務上は温度帯によって「F級(フローズン)」などと呼ばれ、-25℃、-30℃、さらには-60℃といった超低温に対応できる倉庫もあります。

危険品倉庫

危険品倉庫は、消防法や高圧ガス保安法などで定められた「危険物」を保管するための、極めて専門性の高い倉庫です。

- 特徴: 法律で定められた厳しい基準をクリアしなければ建設・運営ができません。例えば、壁、柱、床は耐火構造であること、窓を設けないこと、延焼の恐れのない場所に設置すること、適切な消火設備を備えることなどが義務付けられています。これらの厳しい規制のため、物件数は非常に少なく、賃料は常温倉庫の数倍になることもあり、市場で空き物件を見つけること自体が困難です。

- 保管に適した荷物: 第1類(酸化性固体)から第6類(酸化性液体)までの消防法上の危険物が対象です。具体例としては、ガソリン、灯油、アルコール類、塗料、接着剤、火薬類などが挙げられます。

水面倉庫

水面倉庫は、港湾や河川などの水面を利用して、原木などを保管する施設です。陸上倉庫とは異なり、水面を柵などで囲ったものが倉庫となります。主に輸入木材の保管に利用されます。

貯蔵槽倉庫

貯蔵槽倉庫は、「サイロ」や「タンク」といった工作物で、液体や粉粒体などの「バラ物」を保管する倉庫です。小麦粉、飼料、セメントといった粉粒体はサイロに、石油や化学薬品といった液体はタンクに貯蔵されます。

トランクルームとの違い

近年、個人や小規模事業者向けに「トランクルーム」や「レンタル収納スペース」のサービスが増えていますが、これらは事業用の「貸倉庫」とは明確に異なります。その違いを理解しておくことは非常に重要です。

- 契約形態:

- 貸倉庫: 「賃貸借契約」を結びます。借主は倉庫という「空間」を借り、その空間の利用権を得ます。荷物の管理責任は、原則として借主自身にあります。

- トランクルーム: 「寄託契約」を結びます。事業者に荷物を「預ける」契約であり、荷物の保管・管理責任は事業者にあります(ただし、例外もあります)。

- 法的根拠:

- 貸倉庫: 宅地建物取引業法に基づき、不動産会社が仲介します。

- トランクルーム: 国土交通省の「標準トランクルームサービス約款」に準拠し、倉庫業法に基づいて運営されるのが本来の形です。しかし、近年増えている「レンタル収納スペース」と呼ばれるサービスの多くは、場所を貸すだけの「賃貸借契約」であり、倉庫業法の登録を受けていない場合があります。倉庫業法の登録がない事業者は、利用者から預かった荷物に対する保管責任を負いません。

- 主な用途:

- 貸倉庫: 法人利用が中心で、事業用の在庫商品、資材、機械などを大量に保管する目的で利用されます。フォークリフトなどを使った本格的な入出庫作業が前提です。

- トランクルーム: 個人利用が中心で、家庭の家財道具や季節用品、趣味のコレクションなどを保管する目的で利用されます。法人でも、書類保管や少量の備品置き場として利用するケースがあります。

最も重要な違いは「荷物に対する保管責任の所在」です。事業用の重要な在庫商品を保管する場合は、万が一の盗難や火災に備え、自社の責任で保険をかけることが前提となる「貸倉庫」を選ぶのが基本です。トランクルームを事業用で検討する場合は、そのサービスが倉庫業法に基づく寄託契約なのか、単なるスペース貸しなのかを必ず確認しましょう。

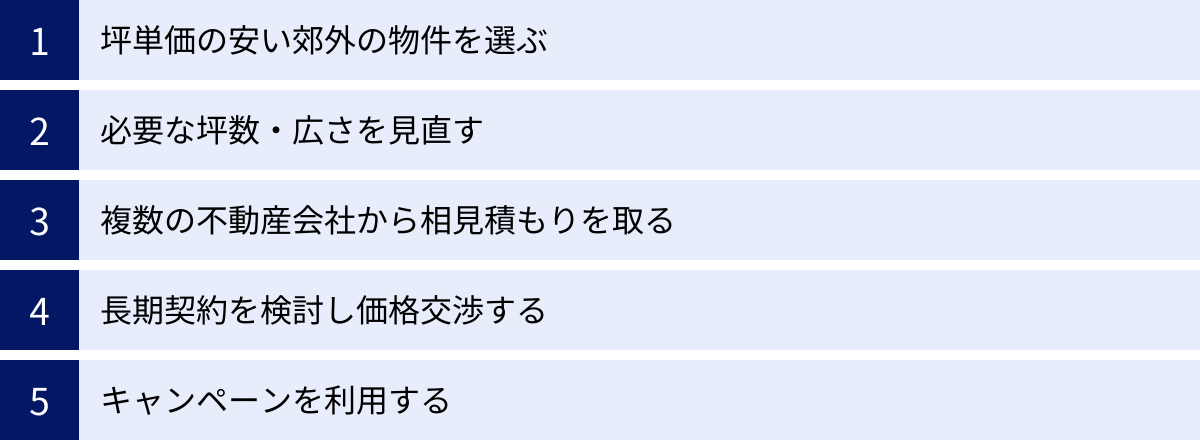

貸倉庫の費用を安く抑えるコツ

貸倉庫の賃料や関連費用は、企業のキャッシュフローに直接影響を与える大きな固定費です。少しでも費用を抑えることができれば、その分を他の事業投資に回すことができます。ここでは、貸倉庫の費用を賢く削減するための5つの実践的なコツを紹介します。

坪単価の安い郊外の物件を選ぶ

貸倉庫の賃料は、都心部や主要な港湾・空港の周辺エリアが最も高く、そこから離れるにつれて安くなる傾向があります。もし、即時配送やラストワンマイル配送の拠点である必要がないのであれば、あえて郊外の物件を選ぶことで、賃料を大幅に削減できる可能性があります。

- 具体例: 東京都心部で坪単価7,000円の倉庫を100坪借りると月額70万円ですが、圏央道沿いの埼玉県や茨城県で坪単価4,500円の物件を見つけられれば、月額45万円に抑えられます。年間で300万円ものコスト削減に繋がります。

- 検討ポイント:

- 輸送コストとのバランス: 賃料が安くなっても、配送先までの距離が延びることで輸送コスト(燃料費、人件費、高速道路料金)が増加してしまっては意味がありません。賃料の削減額と輸送コストの増加額をシミュレーションし、トータルでメリットがあるかを判断する必要があります。

- アクセスの利便性: 郊外であっても、高速道路のICに近く、主要な幹線道路へアクセスしやすい立地を選ぶことが重要です。これにより、輸送時間のロスを最小限に抑えることができます。

- 従業員の通勤: 倉庫で働く従業員の通勤のしやすさも考慮しましょう。公共交通機関が少ないエリアの場合は、車通勤が前提となり、広い駐車場の確保が必要になります。

都心部へのアクセス頻度やリードタイムの要件を再評価し、郊外に拠点を移すことで得られるコストメリットを具体的に検討してみる価値は十分にあります。

必要な坪数・広さを見直す

「大は小を兼ねる」と考え、必要以上に広い倉庫を借りてしまうと、無駄な賃料を払い続けることになります。自社のオペレーションに本当に必要な坪数を正確に算出し、最適な広さの物件を選ぶことが、コスト削減の基本です。

- 見直しのポイント:

- 在庫量の分析: 過去のデータから、平均在庫量と最大在庫量(繁忙期)を把握します。常に最大在庫量に合わせた広さを確保するのではなく、繁忙期には短期で別の倉庫を借りる、あるいは一時的に物流代行サービスを利用するなどの柔軟な対応も検討しましょう。

- レイアウトの最適化: 倉庫内のレイアウトを工夫することで、同じ面積でも保管効率を大幅に向上させることができます。例えば、ネステナー(移動式ラック)やパレットラックを導入して、上部の空間(縦の空間)を有効活用すれば、必要な床面積を減らせます。

- デッドスペースの削減: 柱の周りや通路の隅など、活用できていない「デッドスペース」がないかを確認します。荷物の配置や棚のレイアウトを見直すだけで、新たな保管スペースを生み出せる場合があります。

- 作業動線の確保: 保管効率だけを追求して通路を狭くしすぎると、フォークリフトの操作が困難になり、作業効率が低下したり、事故のリスクが高まったりします。安全性と作業効率を確保できる最低限の動線幅を考慮した上で、保管スペースを最大化する設計が求められます。

まずは現在の在庫量と、将来の事業計画に基づいた在庫量の予測を立て、それに最適な坪数を算出することから始めましょう。

複数の不動産会社から相見積もりを取る

同じ物件であっても、交渉次第で賃料や契約条件が変わることは少なくありません。より良い条件を引き出すために、複数の不動産会社に声をかけ、相見積もり(合い見積もり)を取ることは必須のアクションです。

- 相見積もりのメリット:

- 価格競争の促進: 他社からも見積もりを取っていることを伝えることで、不動産会社や貸主(オーナー)に「この借主を逃したくない」という意識が働き、より有利な条件を提示してくれる可能性が高まります。

- 適正価格の把握: 複数の見積もりを比較することで、その物件の適正な賃料水準や、交渉可能な範囲が見えてきます。

- 非公開物件の情報: 不動産会社は、インターネットには公開されていない「非公開物件」の情報を持っていることがあります。複数の会社と接点を持つことで、思わぬ優良物件に出会えるチャンスが広がります。

- 進め方のコツ:

- 事業用不動産、特に倉庫・工場に強みを持つ不動産会社を2~3社選び、同じ希望条件(エリア、広さ、設備など)を伝えて物件の提案を依頼します。

- 気に入った物件が見つかったら、それぞれの不動産会社を通じて、賃料や敷金・礼金、フリーレントなどの条件交渉を行います。

- 最終的に最も良い条件を提示してくれた会社と契約を進めます。

手間はかかりますが、相見積もりを行うことで、初期費用やランニングコストを数十万円から数百万円単位で削減できる可能性があり、その効果は絶大です。

長期契約を検討し価格交渉する

貸主にとって最大の関心事は、空室期間をなくし、安定した賃料収入を確保することです。そのため、長期間にわたって借りてくれる優良な借主に対しては、賃料の減額交渉に応じてもらいやすい傾向があります。

- 交渉のポイント:

- 通常、貸倉庫の契約期間は2~3年が多いですが、事業計画として5年、10年と長期にわたってその拠点を利用することが確定している場合は、その旨を貸主に伝え、「長期契約を結ぶ代わりに、月々の坪単価を少し下げてほしい」と交渉してみましょう。

- たとえ月々の削減額が小さくても、契約期間全体で見れば大きなコスト削減に繋がります。

- 注意点: 長期契約は、途中で解約すると高額な違約金が発生するリスクがあります。事業の先行きが不透明な場合や、将来的に移転の可能性がある場合は、慎重に判断する必要があります。自社の事業継続性を冷静に見極めた上で、交渉カードとして活用しましょう。

キャンペーンを利用する

新しい物流施設が竣工した際や、長期間空室が続いている物件では、借主を早く見つけるために、特別なキャンペーンが実施されることがあります。これらのキャンペーンをうまく利用することで、特に初期費用を大幅に抑えることが可能です。

- フリーレント: 最も代表的なキャンペーンです。契約開始後の一定期間(例:1~3ヶ月)、賃料が無料になるというものです。フリーレント期間中も共益費は発生することが多いですが、初期のキャッシュアウトを大きく減らせるため、立ち上げ期の企業にとっては非常に魅力的です。

- 敷金・礼金ゼロ(ゼロゼロ物件): 敷金や礼金が免除されるキャンペーンです。これも初期費用を大幅に削減できます。ただし、敷金がない分、退去時の原状回復費用は実費で全額請求される点に注意が必要です。

- 仲介手数料割引・無料: 不動産会社が独自に行うキャンペーンで、仲介手数料が半額や無料になることがあります。

これらのキャンペーン情報は、貸倉庫専門のポータルサイトや、不動産会社のウェブサイトなどで告知されていることが多いです。物件を探す際には、こうしたお得な情報にもアンテナを張っておくと良いでしょう。

貸倉庫を借りるまでの流れ

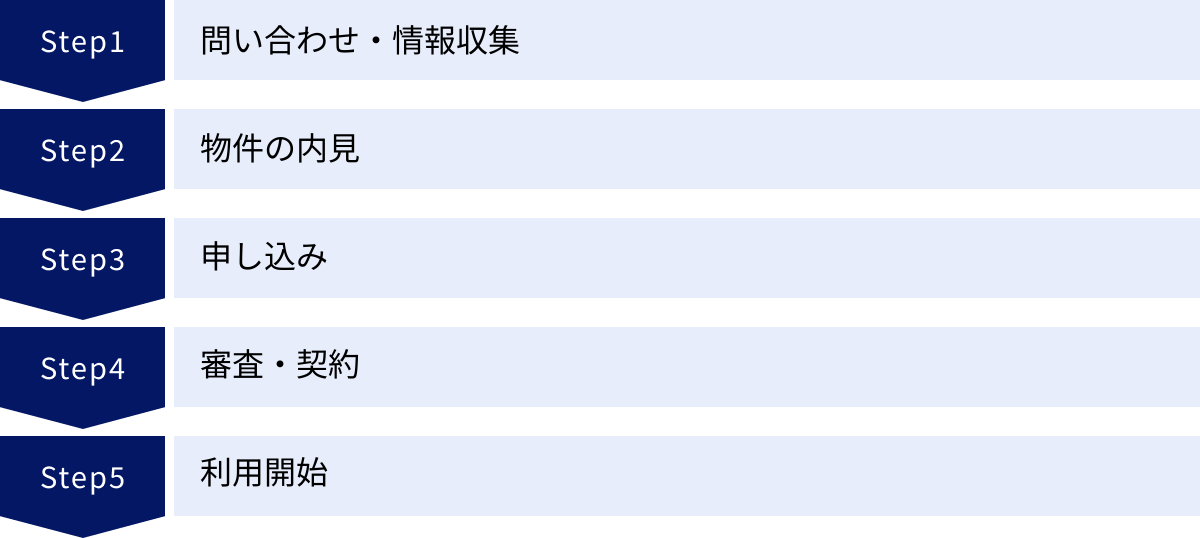

貸倉庫を借りるプロセスは、住居用の賃貸物件を探す場合と似ていますが、事業用ならではの確認事項や手続きが加わります。ここでは、問い合わせから利用開始までの一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。事前に全体の流れを把握しておくことで、スムーズに契約を進めることができます。

問い合わせ・情報収集

まずは、自社の事業に必要な倉庫の要件を明確にすることから始めます。

- 要件整理:

- エリア: どの地域の倉庫が必要か(例:〇〇ICから10分以内、〇〇港へのアクセスが良い場所など)。

- 広さ(坪数): 何坪くらいの広さが必要か。

- 必要な設備: 天井高、床荷重、空調の有無、ドックレベラー、貨物用エレベーターなど。

- 倉庫の種類: 常温、冷蔵、冷凍、危険品など。

- 予算: 月々の賃料・共益費の上限、初期費用の上限。

- 利用開始希望日: いつから利用を開始したいか。

これらの要件が固まったら、貸倉庫専門のポータルサイトで物件を検索したり、事業用不動産に強い不動産会社に問い合わせて、条件に合う物件の情報を集めます。不動産会社には、自社の事業内容や倉庫の利用目的を具体的に伝えることで、より精度の高い物件提案を受けやすくなります。

物件の内見

興味のある物件が見つかったら、必ず現地に足を運び、内見(現地調査)を行います。図面や写真だけでは分からない部分を、自分の目で確かめる非常に重要なステップです。

- 内見時のチェックポイント:

- 物件の状態: 床・壁・天井の傷や汚れ、雨漏りの跡、設備の動作状況(シャッター、エレベーターなど)。

- 実際の広さ・高さ: 図面上の数字だけでなく、柱の位置や梁下の高さを実際に見て、荷物やラックが計画通りに配置できるかを確認。

- 搬入・搬出経路: 前面道路の幅員、交通量、トラックの出入りのしやすさ。大型トラックが利用できるか、待機スペースはあるか。

- 周辺環境: 近隣に住宅地があるか(騒音・振動のクレームリスク)、従業員の通勤手段(駅からの距離、駐車場の有無)、昼食や買い物ができる場所はあるか。

- 電波状況: 携帯電話の電波が入るか。倉庫内でハンディターミナルなどを使用する場合は、Wi-Fi環境の構築が可能かも確認します。

内見には、実際に倉庫で作業する責任者や担当者も同行することを強くお勧めします。現場の視点からでないと気づかない問題点が見つかることもあります。

申し込み

内見を終え、借りたい物件が決まったら、不動産会社を通じて貸主(オーナー)に入居の申し込みを行います。この際、「入居申込書」や「買付証明書」といった書類を提出します。

- 入居申込書に記載する主な内容:

- 会社情報(名称、所在地、代表者名、設立年月日、資本金など)

- 事業内容

- 連帯保証人の情報(法人の場合は代表者が、個人の場合は親族などがなることが多い)

- 希望する契約条件(賃料、契約期間、利用開始日など)

この申し込みは、あくまで「この条件で借りたい」という意思表示であり、この時点ではまだ契約は成立していません。人気の物件は複数の申し込みが入ることがあるため、できるだけ速やかに手続きを進めることが重要です。

審査・契約

申し込みを受け取った貸主は、借主が賃料を安定して支払える企業かどうか、また、トラブルを起こす心配がないかなどを判断するために、入居審査を行います。

- 審査で提出を求められる主な書類:

- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やパンフレット

- 決算書(通常、直近3期分)

- 代表者の身分証明書

- (連帯保証人がいる場合)連帯保証人の印鑑証明書や収入証明書

審査には数日から1週間程度の時間がかかります。審査に無事通過すると、いよいよ賃貸借契約の締結に進みます。

- 契約手続き:

- 不動産会社の宅地建物取引士から、契約内容に関する重要事項説明を受けます。

- 賃貸借契約書の内容を十分に確認し、署名・捺印(実印)します。

- 契約金(敷金・保証金、礼金、前払賃料、仲介手数料など)を期日までに支払います。

- 契約に必要な書類(印鑑証明書など)を提出します。

契約書の内容は専門的で難しい部分も多いですが、ここで安易にサインせず、不明な点や不利な条項がないかを徹底的に確認することが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。特に、原状回復義務の範囲や解約予告期間、禁止事項などは注意深く読み込みましょう。

利用開始

契約手続きと契約金の支払いが完了し、鍵の引き渡しを受ければ、晴れて倉庫の利用を開始できます。

- 利用開始までの準備:

- 電気、水道、ガス(必要な場合)の契約手続き。

- インターネット回線の開設工事。

- ラックやマテハン機器(フォークリフトなど)の搬入・設置。

- 移転作業(荷物の搬入)。

- 消防署への防火対象物使用開始届などの必要な届け出。

鍵の引き渡しから実際の稼働開始までには、ある程度の準備期間が必要です。その期間も考慮に入れて、全体のスケジュールを組み立てることが重要です。

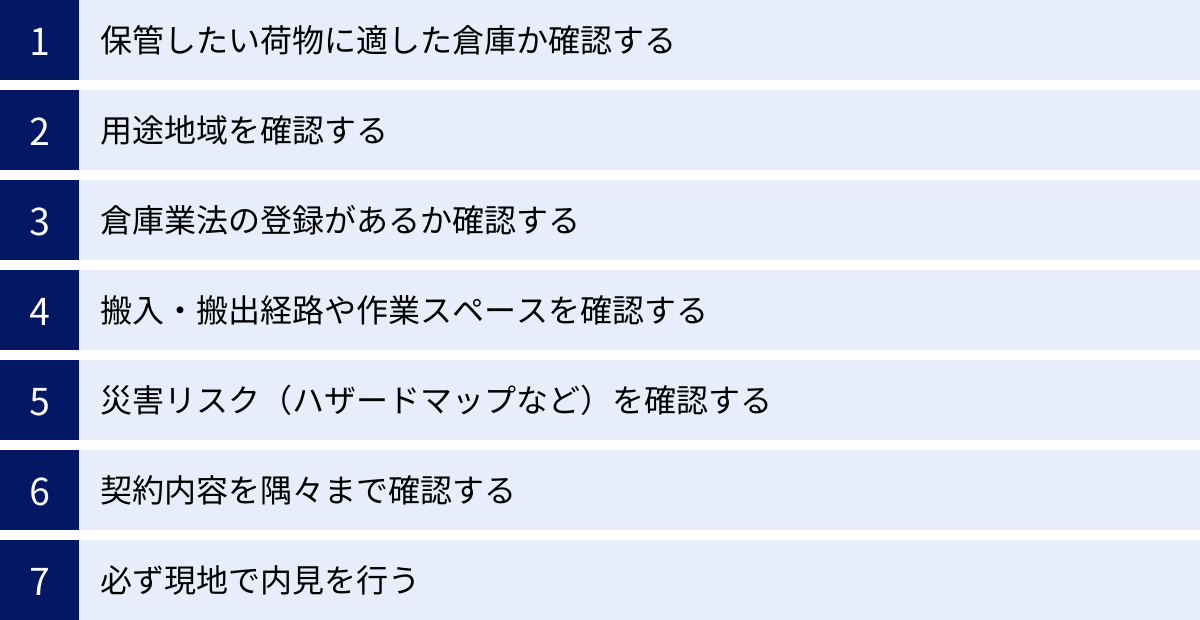

貸倉庫を選ぶ際の注意点と確認ポイント

自社に最適な貸倉庫を見つけるためには、賃料や広さといった表面的な条件だけでなく、より深く、多角的な視点から物件を評価する必要があります。契約後に「こんなはずではなかった」という事態を避けるため、ここでは特に重要な7つの注意点と確認ポイントを解説します。

保管したい荷物に適した倉庫か確認する

まず大前提として、自社が保管したい荷物の特性と、倉庫のスペックが合致しているかを確認する必要があります。

- 床荷重: 重量のある機械や、商品を高く積み上げる場合は、倉庫の床がその重さに耐えられるか(床荷重)を確認します。床荷重を超えて使用すると、床が抜けたり、建物に損傷を与えたりする重大な事故に繋がりかねません。スペックは通常、〇t/㎡や〇kg/㎡で示されます。

- 天井有効高: ネステナーやラックを使って縦の空間を有効活用したい場合、梁(はり)の下までの「天井有効高」が何メートルあるかが重要です。フォークリフトのマスト(爪を上下させる柱)の高さや、スプリンクラーヘッドの位置も考慮に入れる必要があります。

- 温度・湿度管理: 食品、医薬品、精密機器、アパレル製品など、デリケートな商品を扱う場合は、空調設備の有無や性能が生命線となります。常温倉庫でも、夏場の高温や冬場の低温、梅雨時期の湿気が品質に影響を与えないか、慎重に検討しましょう。

- 防塵・防虫対策: 精密機器や食品を扱う場合、倉庫の密閉性や、シャッター周りの隙間など、塵や虫が侵入しにくい構造になっているかも重要なチェックポイントです。

これらのスペックが要件を満たしていないと、商品を安全に保管できず、事業に大きな損害を与える可能性があります。

用途地域を確認する

都市計画法では、土地の利用目的を定めた「用途地域」という制度があります。すべての土地に自由に倉庫を建てられるわけではなく、倉庫業を営む倉庫を建てられる用途地域は限られています。

- 倉庫が建築可能な主な用途地域:

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

特に注意が必要なのは、「第一種・第二種低層/中高層住居専用地域」や「第一種・第二種住居地域」では、原則として倉庫業を営む倉庫は建てられません。万が一、これらの地域にある物件を「倉庫」として契約してしまうと、法令違反となり、行政から移転を命じられるリスクがあります。不動産会社に、その物件の用途地域が何かを必ず確認しましょう。

倉庫業法の登録があるか確認する

もし、自社の荷物だけでなく、他社(荷主)の荷物を預かって保管料を受け取る事業を行う場合、その倉庫は倉庫業法に基づく登録(登録倉庫)を受けている必要があります。

- なぜ重要か: 倉庫業の登録を受けるには、建物の強度や耐火・防火性能、設備などが一定の基準を満たしている必要があります。つまり、「登録倉庫である」ということは、国が定めた基準をクリアした、安全性の高い倉庫であることの証明になります。

- 確認方法: 倉庫の所有者や管理会社に、倉庫業の登録があるかを確認します。自社の荷物しか置かない「自家用倉庫」として利用する場合、登録は必須ではありません。しかし、将来的に3PL(物流代行)事業などを展開する可能性がある場合は、登録済みの倉庫を選んでおく方が賢明です。

搬入・搬出経路や作業スペースを確認する

図面上は問題なくても、実際にトラックを運用してみるとトラブルが発生することがあります。物流の効率性と安全性を確保するため、実務的な視点での確認が不可欠です。

- 前面道路: 倉庫の目の前の道路の幅は十分か。大型トラック(10t車、トレーラー)が余裕をもって通行できるか。一方通行などの規制はないか。交通量が多く、入出庫に時間がかからないか。

- 敷地内への進入路: 門扉の幅や高さは十分か。敷地内に入る際に、歩行者や自転車との接触リスクはないか。

- 荷捌きスペース(バース): トラックを何台同時に接車できるか。バースの前に、トラックが方向転換(旋回)するための十分なスペース(ヤード)があるか。

- 待機スペース: 搬入・搬出を待つトラックが敷地内や周辺道路で安全に待機できる場所があるか。待機場所がないと、路上駐車による近隣トラブルの原因になります。

これらの点は、内見時にメジャーを持参して実際に計測したり、実際にトラックを運転するドライバーに同行してもらって確認したりすることが理想です。

災害リスク(ハザードマップなど)を確認する

近年、台風や豪雨による水害、そして地震などの自然災害が頻発しています。BCP(事業継続計画)の観点から、倉庫の立地が抱える災害リスクを事前に把握しておくことは極めて重要です。

- 確認方法: 各自治体が公表しているハザードマップを必ず確認しましょう。インターネットで「〇〇市 ハザードマップ」と検索すれば簡単に見つかります。

- チェック項目:

- 洪水浸水想定区域: 河川が氾濫した場合に、どのくらいの深さまで浸水する可能性があるか。

- 津波浸水想定区域: 海に近い場合、津波が到達する可能性があるか、その高さはどのくらいか。

- 土砂災害警戒区域: 近くに山や崖がある場合、土砂災害のリスクはないか。

- 液状化リスク: 埋立地などでは、地震の際に地面が液状化するリスクがないか。

リスクがゼロの場所はほとんどありませんが、どのようなリスクがどの程度あるのかを把握し、それに対する対策(例:商品を高い位置に保管する、保険を手厚くする)を講じることが大切です。

契約内容を隅々まで確認する

賃貸借契約書は、貸主と借主の権利と義務を定めた重要な書類です。内容を十分に理解せずに署名・捺印してしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。

- 特に注意すべき条項:

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのか。「通常の使用による損耗(経年劣化)」は貸主負担が原則ですが、特約で借主負担とされている場合があります。その範囲が妥当かを確認します。

- 解約予告期間: 契約を解除したい場合、何ヶ月前に貸主に通知する必要があるか。事業用物件では6ヶ月前予告が一般的です。急な移転が必要になっても、予告期間分の賃料は支払う義務があります。

- 禁止事項・使用制限: 倉庫内での作業内容(例:製造・加工の禁止)、危険物の持ち込み、看板の設置などに関する制限がないかを確認します。

- 修繕義務の分担: 建物や設備の修繕が発生した場合、費用を貸主と借主のどちらが負担するのかが定められています。その範囲が明確になっているかを確認します。

不明な点や納得できない条項があれば、必ず署名する前に不動産会社を通じて貸主に質問・交渉しましょう。

必ず現地で内見を行う

これは基本中の基本ですが、時間がない、遠方であるといった理由で内見を省略することは絶対に避けるべきです。図面や写真、バーチャルツアーだけでは、物件の本当の状態は分かりません。

内見は、物件そのものだけでなく、その周辺環境や「空気感」を感じ取るための重要な機会です。実際にその場所に立つことで、日当たりや風通し、騒音や匂い、近隣の雰囲気など、五感で得られる情報が数多くあります。これらの情報は、従業員の働きやすさや、近隣との関係構築において、意外と重要な要素となります。

貸倉庫探しにおすすめの方法

自社のニーズに合った貸倉庫を効率的に見つけるためには、どのような方法で情報を探せばよいのでしょうか。ここでは、代表的な2つの方法のメリットとデメリットを解説します。

貸倉庫専門のポータルサイトで探す

インターネット上には、事業用の不動産、特に貸倉庫や工場に特化したポータルサイトが数多く存在します。まずはこれらのサイトを利用して、市場にどのような物件が出ているのか、おおよその相場観を掴むのが良いでしょう。

- メリット:

- 情報量が豊富: 全国各地の膨大な物件情報が掲載されており、エリアや広さ、賃料、設備などの条件で簡単に絞り込み検索ができます。

- 比較検討が容易: 複数の物件を一覧で比較できるため、相場観を養いやすいです。写真や図面も豊富に掲載されていることが多いです。

- 24時間いつでも探せる: 時間や場所を選ばずに、自分のペースで情報収集ができます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上に掲載されていても「すでに契約済み」というケースがあります。また、情報の更新が追いついていない場合もあります。

- 非公開物件は載っていない: オーナーの意向で公に募集していない「非公開物件」や、これから空く予定の「未公開物件」の情報は掲載されていません。

- 詳細な交渉はできない: あくまで情報収集の入り口であり、具体的な条件交渉などは、結局サイトを運営する不動産会社や掲載元の不動産会社とやり取りする必要があります。

ポータルサイトは、貸倉庫探しの第一歩として、広く浅く情報を集め、市場の動向を把握するのに非常に有効なツールです。

事業用不動産に強い不動産会社に相談する

ある程度希望の条件が固まったら、事業用不動産、特に倉庫や工場を専門的に扱っている不動産会社に直接相談することをお勧めします。

- メリット:

- 専門的な知識と提案力: 倉庫に精通した担当者から、プロの視点でのアドバイスが受けられます。自社の事業内容を伝えれば、要件に合った物件を的確に提案してくれます。また、用途地域や法令上の注意点など、専門的な相談にも乗ってもらえます。

- 非公開物件の情報: 不動産会社は、ポータルサイトには掲載されていない独自の物件情報を持っていることが多々あります。長年の取引でオーナーと深い関係を築いているため、一般には出回らない優良な「非公開物件」を紹介してもらえる可能性があります。

- 交渉力: 貸主(オーナー)との賃料や契約条件の交渉を、借主の代理として行ってくれます。地域の相場や過去の成約事例を熟知しているため、個人で交渉するよりも有利な条件を引き出しやすいです。

- 手間と時間の削減: 希望条件を一度伝えれば、担当者が物件探しから内見の手配、契約条件の調整まで一貫してサポートしてくれるため、自社の担当者の手間と時間を大幅に削減できます。

- デメリット:

- 会社による得意分野の違い: 不動産会社によって、得意なエリア(例:湾岸エリアに強い、内陸の工業団地に強いなど)や、得意な物件の種類(例:大型物流施設専門、小規模倉庫に強いなど)が異なります。

- 担当者との相性: 担当者の知識レベルや熱意によって、提案の質が変わることがあります。

最も効果的なのは、ポータルサイトで相場観を掴んだ上で、信頼できそうな事業用不動産専門の会社を2~3社選び、直接相談してみるというハイブリッドな方法です。両方のチャネルをうまく活用することで、より多くの選択肢の中から、最適な一棟を見つけ出すことができるでしょう。

倉庫を借りる以外の選択肢

企業の物流戦略を考える上で、必ずしも自社で倉庫を借りて運営することだけが唯一の答えではありません。事業のステージや規模、取り扱う商材によっては、他の選択肢の方がコスト効率やサービス品質の面で優れている場合があります。ここでは、倉庫を「借りる」以外の有力な選択肢として「物流代行(3PL)サービス」を紹介します。

物流代行(3PL)サービスを利用する

物流代行サービスとは、企業の物流業務全般、または一部(入荷、検品、保管、ピッキング、梱包、発送など)を、専門の第三者企業にアウトソーシングすることです。このようなサービスを提供する事業者は3PL(サード・パーティー・ロジスティクス)事業者と呼ばれます。

自社で倉庫を借りてスタッフを雇用し、システムを導入して物流業務を運営する「自社物流」に対して、3PLは物流機能そのものを外部のプロに委託するモデルです。

- 3PLを利用するメリット:

- コア業務への集中: 面倒で専門性が求められる物流業務から解放され、商品開発やマーケティング、販売といった自社のコア業務に経営資源を集中させることができます。

- コストの変動費化と削減: 自社で倉庫を借りると、物量が少ない時期でも賃料や人件費といった固定費が発生します。3PLを利用すれば、保管料は保管した分だけ、発送費用は出荷した分だけ、という従量課金制が基本となるため、コストを変動費化できます。また、物流のプロが持つ規模の経済性や効率的なオペレーションにより、トータルの物流コストが削減できるケースも少なくありません。

- 品質の向上: 専門事業者ならではのノウハウや、WMS(倉庫管理システム)などの高度なシステムを活用することで、誤出荷の削減や正確な在庫管理が実現し、物流品質と顧客満足度の向上が期待できます。

- 物量の波動への柔軟な対応: ECのセール時や季節的な需要増など、物量が急激に増減する「波動」にも柔軟に対応できます。自社物流では波動に合わせて人員やスペースを確保するのは困難ですが、3PL事業者は複数の荷主の業務を行う中でリソースを調整するため、柔軟な対応が可能です。

- 初期投資の抑制: 自社で倉庫を借りる場合に必要となる高額な初期費用(敷金、礼金など)や、マテハン機器、WMSへの投資が不要になります。

- 3PLを利用するデメリット:

- 自社にノウハウが蓄積されない: 物流業務を完全に外部に委託するため、自社内に物流に関する知識や経験が蓄積されにくくなります。

- 直接的なコントロールの喪失: 倉庫内のオペレーションを直接コントロールできなくなるため、イレギュラーな対応や細かい指示が伝わりにくい場合があります。信頼できるパートナー企業を選び、密なコミュニケーションを取ることが重要です。

- 情報共有の課題: 在庫状況や出荷状況のリアルタイムな把握が、利用する3PL事業者のシステムに依存します。情報共有の仕組みが不十分だと、販売部門との連携に支障が出る可能性があります。

自社で倉庫を借りるべきか、3PLを利用すべきかの判断は、企業の成長ステージや物流量によって異なります。

- 3PLがおすすめの企業:

- EC事業を始めたばかりで物流量がまだ少ないスタートアップ企業。

- 季節波動が大きく、固定費を抱えるリスクを避けたい企業。

- 物流に詳しい人材がおらず、コア業務に集中したい企業。

- 自社倉庫がおすすめの企業:

- 物流量が非常に多く、安定しており、自社で運営した方がコストメリットを出せる大企業。

- 特殊な管理(厳密な品質管理、特殊な加工作業など)が必要で、外部委託が難しい商材を扱う企業。

- 物流を自社の競争力の源泉と位置づけ、ノウハウを内製化したい企業。

倉庫を借りることを検討する際には、一度「アウトソーシング」という選択肢も視野に入れ、両方のメリット・デメリット、そしてコストを比較検討することが、最適な物流戦略を構築する上で非常に重要です。

まとめ

本記事では、貸倉庫の賃料相場から、料金が決まる仕組み、契約にかかる費用、選び方の注意点まで、網羅的に解説してきました。

貸倉庫の賃料は、全国的には上昇傾向にあり、特に首都圏、関西圏などの大都市圏では高い需要に支えられ、高値で推移しています。坪単価はエリアによって大きく異なり、同じエリア内でも、高速道路ICからの距離、築年数、設備の充実度など、様々な要因によって変動します。

物件選びを成功させるためには、以下のポイントを改めて押さえておくことが重要です。

- 相場観の把握: まずは全国および希望エリアの坪単価相場を理解し、予算計画の基準とします。

- 料金決定要因の理解: なぜその賃料なのかを、立地、築年数、広さ、構造、設備などの多角的な視点から分析し、物件の価値を正しく見極めます。

- 総コストの算出: 月々の賃料だけでなく、敷金・保証金、共益費などの初期費用やランニングコストを含めた「総コスト」で資金計画を立てます。

- 費用削減の工夫: 郊外の検討、必要坪数の見直し、相見積もり、長期契約交渉など、コストを抑えるための具体的なアクションを起こします。

- 契約前の徹底確認: 保管物との適合性、用途地域、災害リスク、そして契約書の隅々まで、契約後のトラブルを防ぐためのチェックを怠らないこと。特に、現地での内見は不可欠です。

そして、必ずしも自社で倉庫を借りることが唯一の解ではありません。事業の状況によっては、物流業務全体を専門家に委託する「3PL(物流代行)」サービスの利用が、より効率的でコストメリットの高い選択肢となる場合もあります。

貸倉庫探しは、企業の成長を支える重要な基盤づくりです。目先の賃料の安さだけで判断するのではなく、自社の事業戦略や物流オペレーション全体を見据え、長期的な視点で最適なパートナー(物件)を選ぶことが成功の鍵となります。この記事で得た知識を活用し、ぜひ貴社にぴったりの貸倉庫を見つけてください。