マイホームは、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。理想の住まいを実現するためには、信頼できるパートナー選び、すなわちハウスメーカー選びが極めて重要になります。しかし、数多くのハウスメーカーが存在し、それぞれに特徴や強みが異なるため、どこに依頼すれば良いのか迷ってしまう方も少なくありません。

この記事では、2024年の最新情報に基づき、人気のハウスメーカー15社をランキング形式で徹底比較します。各社の特徴や坪単価、得意な工法といった基本情報はもちろん、ハウスメーカーの定義や工務店との違い、メリット・デメリット、後悔しないための選び方のポイントまで、家づくりを始める前に知っておきたい情報を網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたやご家族のライフスタイルに最適なハウスメーカーを見つけるための、確かな知識と判断基準が身につくはずです。理想の家づくりへの第一歩を、ここから踏み出しましょう。

目次

ハウスメーカーランキングTOP15

ここでは、住宅業界の販売戸数や売上高、知名度、そして顧客満足度などを総合的に考慮し、特に人気と実績のあるハウスメーカー15社を厳選してご紹介します。各社の特徴、価格帯の目安となる坪単価、そして家の基本性能を左右する構造・工法について詳しく解説していきます。

坪単価はあくまで目安であり、建物の仕様、オプション、建築エリアなどによって大きく変動します。総額でいくらかかるのか、必ず複数の会社から詳細な見積もりを取得して比較検討しましょう。

① 積水ハウス

特徴と坪単価

積水ハウスは、戸建て住宅業界のリーディングカンパニーとして、長年にわたりトップクラスの実績を誇ります。その最大の特徴は、圧倒的なブランド力と、それによって裏付けられた高い品質・技術力です。デザイン性にも定評があり、都市部の洗練された邸宅から郊外の自然に溶け込む住まいまで、幅広いニーズに対応できます。

「スローリビング」というコンセプトを掲げ、単なる箱としての家ではなく、家族が豊かに暮らせる時間と空間を提案しています。外部空間と内部空間を緩やかにつなぐ設計思想は、庭やバルコニーをリビングの一部として活用する快適な暮らしを実現します。また、住宅の性能においても、独自の技術開発により高い耐震性、断熱性、耐久性を確保しており、長期にわたって安心して暮らせる住まいを提供しています。アフターサービスの充実度も業界トップレベルで、オーナーからの信頼も厚いメーカーです。

- 坪単価の目安: 80万円 ~ 120万円程度

- こんな人におすすめ:

- 確かな品質とブランド力に安心感を求める人

- デザイン性にこだわり、高級感のある家を建てたい人

- 長期的な視点で資産価値の高い家を望む人

- 充実したアフターサービスを重視する人

主な構造・工法

積水ハウスは、鉄骨造と木造の両方を扱っており、顧客の要望や敷地条件に合わせて最適な工法を提案できるのが強みです。

- 鉄骨造(ダイナミックフレーム・システム / フレキシブルβシステム): 柱や梁に高強度の鉄骨を用いた独自の構法です。特に「ダイナミックフレーム・システム」は、設計の自由度が非常に高く、柱の少ない広々とした大空間や、最大で7メートルの大開口を実現できます。地震のエネルギーを吸収する制震システム「シーカス」が標準搭載されており、最高ランクの耐震等級3に対応しています。

- 木造(シャーウッド): 構造用集成材と独自のメタルジョイントで強固に接合する「シャーウッド構法」を採用。木造ながら鉄骨造に劣らない強度と設計自由度を誇ります。木の温もりや質感を活かした、上質で心地よい空間づくりが得意です。こちらも耐震等級3に対応しています。

(参照:積水ハウス株式会社 公式サイト)

② 一条工務店

特徴と坪単価

「家は、性能。」というキャッチフレーズで知られる一条工務店は、業界トップクラスの住宅性能を追求しているハウスメーカーです。特に断熱性・気密性へのこだわりは群を抜いており、外壁・天井・床を高性能な断熱材で隙間なく覆う「外内ダブル断熱構法」を採用。これにより、夏は涼しく冬は暖かい、魔法瓶のような快適な室内環境を実現します。

さらに、「全館床暖房」が多くの商品で標準仕様となっているのも大きな特徴です。家中のどこにいても温度差が少なく、ヒートショックのリスクを低減できるため、高齢者や小さなお子様がいる家庭から高い支持を得ています。住宅設備(キッチン、収納、サッシなど)の多くを自社グループ工場で開発・生産することで、高性能ながらコストを抑える工夫も行っています。モデルハウスの仕様がほぼ標準仕様に近いため、入居後のイメージがしやすい点も魅力の一つです。

- 坪単価の目安: 60万円 ~ 90万円程度

- こんな人におすすめ:

- とにかく住宅性能、特に断熱性・気密性を最優先したい人

- 光熱費を抑え、省エネな暮らしを実現したい人

- 全館床暖房の快適さを求める人

- 標準仕様が充実しているメーカーを選びたい人

主な構造・工法

一条工務店は、木造住宅に特化しており、独自の技術で耐震性と省エネ性を両立させています。

- 木造軸組(ツインモノコック構造): 在来工法をベースに、壁・床・天井を一体化させた箱型の「モノコック構造」を組み合わせた強固な構造です。地震の揺れを建物全体で受け止めて分散させることで、高い耐震性を発揮します。多くの商品で耐震等級3をクリアしており、度重なる地震にも強い家づくりを目指しています。

- 外内ダブル断熱構法: 壁の断熱材を、内側と外側の両方から施工する工法です。これにより、熱が出入りしやすい柱からの熱橋(ヒートブリッジ)を防ぎ、圧倒的な断熱性能を実現しています。

(参照:株式会社一条工務店 公式サイト)

③ ヘーベルハウス (旭化成ホームズ)

特徴と坪単価

ヘーベルハウスは、旭化成グループの住宅ブランドであり、その最大の特徴はALCコンクリート「ヘーベル」を外壁・床・屋根に使用していることです。この「ヘーベル」は、軽量でありながら強度が高く、耐火性・遮音性・断熱性にも優れる非常に高性能な建材です。特に耐火性能は抜群で、都市部の防火地域など、厳しい建築基準が求められる場所でも強みを発揮します。

「ロングライフ住宅」をコンセプトに掲げ、60年以上の長期間にわたって快適に住み続けられる家づくりを追求しています。強靭な重量鉄骨の構造体と、耐久性の高い「ヘーベル」の組み合わせにより、地震や火災などの災害に強い、非常に堅牢な住まいを実現します。また、重厚感のあるデザインは根強い人気があり、都市の景観に映えるモダンな邸宅を建てたい方におすすめです。

- 坪単価の目安: 85万円 ~ 130万円程度

- こんな人におすすめ:

- 耐震性・耐火性など、災害への強さを何よりも重視する人

- 都市部の密集地や防火地域に家を建てる予定の人

- 親から子へ、子から孫へと受け継げるような長寿命な家を建てたい人

- 重厚で高級感のあるデザインを好む人

主な構造・工法

ヘーベルハウスの家づくりは、その堅牢な構造システムに支えられています。

- 重量鉄骨(ハイパワード制震ALC構造): 一般的な軽量鉄骨よりも太く厚い重量鉄骨ラーメン構造を採用。地震の揺れに耐える「耐震性能」に加え、制震装置「シーカス」や「サイレス」によって揺れを吸収し、建物の損傷を抑える「制震性能」を標準で備えています。この強靭な骨格に、ALCコンクリート「ヘーベル」を組み合わせることで、業界トップクラスの安全性を確保しています。

(参照:旭化成ホームズ株式会社 公式サイト)

④ セキスイハイム

特徴と坪単価

セキスイハイムの家づくりは、「ユニット工法」という独自の生産方式に最大の特徴があります。住宅の大部分(約80%)を屋根のある工場で精密に作り込み、建築現場ではクレーンでユニットを組み立てていく方法です。天候に左右されずに高品質な家を安定して生産でき、現場での工期が非常に短い(据え付けは1日で完了することも)のが大きなメリットです。

また、環境性能への取り組みにも力を入れており、太陽光発電システムや蓄電池を搭載した「スマートハウス」の普及を早くから推進してきました。光熱費を自給自足し、災害時の停電にも備えられる暮らしを提案しています。アフターサービスも手厚く、60年間の長期サポートシステムが用意されており、建てた後も安心して暮らせる体制が整っています。

- 坪単価の目安: 75万円 ~ 110万円程度

- こんな人におすすめ:

- 品質が安定しており、工期が短い家づくりをしたい人

- 太陽光発電や蓄電池を導入し、環境に優しく経済的な暮らしを目指す人

- 災害時の備え(停電対策など)を重視する人

- 長期にわたる手厚い保証やサポートを求める人

主な構造・工法

工場生産による高い精度と強度を誇る、鉄骨ユニット工法がセキスイハイムの技術の核です。

- 鉄骨ユニット(ボックスラーメン構造): 溶接で強固に一体化された鉄骨の箱(ユニット)を組み合わせることで、建物全体を構成します。地震のエネルギーを建物全体でバランス良く受け止めるため、非常に高い耐震性を発揮します。この構造は、柱や壁の少ない大空間リビングや、将来的な間取り変更にも柔軟に対応しやすいというメリットも持っています。

(参照:積水化学工業株式会社 住宅カンパニー 公式サイト)

⑤ 大和ハウス工業

特徴と坪単価

大和ハウス工業は、戸建て住宅だけでなく、マンション、商業施設、事業施設など幅広い分野を手がける総合建設会社です。その総合力を活かした、先進的な技術力と提案力の高さが特徴です。特に、天井高2m72cmを標準仕様とする「xevoΣ(ジーヴォシグマ)」は、圧倒的な開放感と広がりを感じさせる空間設計で高い人気を誇ります。

「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、単に家を建てるだけでなく、エネルギー問題や防災、健康など、社会的な課題解決に貢献する住まいづくりを目指しています。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及にも積極的で、省エネ性能と創エネ性能を両立させた未来志向の住宅を提供しています。鉄骨造と木造の両方をラインナップしており、顧客の多様なニーズに応える対応力も魅力です。

- 坪単価の目安: 75万円 ~ 110万円程度

- こんな人におすすめ:

- 天井が高く、開放感のある大空間リビングを希望する人

- ZEHなど、先進の環境性能や技術を取り入れたい人

- 鉄骨造と木造の両方から、自分に合った工法を選びたい人

- 企業の安定性や総合力を重視する人

主な構造・工法

大和ハウス工業は、独自の技術開発により、鉄骨造と木造の両方で高い性能を実現しています。

- 鉄骨造(xevoΣ): エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST(ディーネクスト)」を搭載した、軽量鉄骨軸組構造です。この耐力壁が地震のエネルギーを効果的に吸収し、建物の変形を最小限に抑えます。これにより、繰り返す地震にも強い、安心の住まいを提供します。

- 木造(xevo GranWood): 日本の伝統的な木造軸組工法に、独自の技術を融合させた構法です。主要な構造材に高品質な国産材を使用し、木の温もりと強度を両立。設計の自由度も高く、個性的なデザインの住まいを実現できます。

(参照:大和ハウス工業株式会社 公式サイト)

⑥ 住友林業

特徴と坪単価

住友林業は、その名の通り「木」に深いこだわりと強みを持つハウスメーカーです。「木のスペシャリスト」として、高品質な木材を活かした上質で温かみのある住まいづくりを得意としています。自社で保有・管理する国内外の広大な森林から、良質な木材を安定的に調達できるのが最大の強みです。

設計の自由度が非常に高く、専属の設計士が施主の要望を丁寧にヒアリングし、唯一無二のプランを提案してくれます。木を巧みに使った内外装のデザイン力は業界でもトップクラスで、洗練された和モダンや、重厚感のあるトラディショナルなスタイルなど、多彩なデザインに対応可能です。また、環境共生住宅にも力を入れており、自然の光や風を採り入れたパッシブデザインの提案も得意としています。

- 坪単価の目安: 80万円 ~ 120万円程度

- こんな人におすすめ:

- 木の質感や温もりが感じられる家を建てたい人

- 設計の自由度を重視し、こだわりの間取りやデザインを実現したい人

- 専属の設計士とじっくり家づくりを進めたい人

- 資産価値の高い、上質な注文住宅を求めている人

主な構造・工法

住友林業は、日本の伝統的な木造建築を進化させた独自の構法で、木の魅力を最大限に引き出します。

- 木造(ビッグフレーム構法): 一般的な柱の約5倍の太さを持つ「ビッグコラム(構造用集成材)」を主要な構造体として使用する、ラーメン構造の木造住宅です。これにより、木造でありながら鉄骨造のような高い耐震性と、柱の少ない広々とした大空間を両立させています。間取りの自由度が高く、将来的なリフォームにも柔軟に対応できるのが大きなメリットです。

(参照:住友林業株式会社 公式サイト)

⑦ タマホーム

特徴と坪単価

タマホームは、「より良いものをより安く」をコンセプトに掲げる、ローコスト住宅の代表的なハウスメーカーです。木材の流通システムを合理化したり、住宅設備の大量発注によってコストを削減したりすることで、高品質な国産材を使用した家を、手の届きやすい価格で提供しています。

テレビCMなどでの知名度も高く、若い世代を中心に幅広い層から支持を集めています。価格は抑えつつも、長期優良住宅に対応した商品や、高い耐震性・省エネ性を備えた商品をラインナップしており、コストパフォーマンスの高さが魅力です。標準仕様が充実しているため、追加のオプション費用を抑えやすい点も特徴と言えるでしょう。

- 坪単価の目安: 45万円 ~ 70万円程度

- こんな人におすすめ:

- 予算を抑えながら、品質の良いマイホームを実現したい人

- コストパフォーマンスを重視する人

- 国産材を使用した木造住宅にこだわりたい人

- 若い世代で、初めて家を建てる人

主な構造・工法

タマホームは、日本の気候風土に適した伝統的な木造軸組工法を採用しています。

- 木造軸組(国産材): 柱や梁で構造を支える、日本の伝統的な在来工法をベースにしています。基礎と柱、柱と梁などの接合部には金物を用いて強度を高めており、耐震性・耐久性を確保しています。また、構造材には国産の杉やヒノキなどを積極的に使用しており、日本の林業活性化にも貢献しています。

(参照:タマホーム株式会社 公式サイト)

⑧ パナソニック ホームズ

特徴と坪単価

パナソニック ホームズは、大手電機メーカー「パナソニック」グループの住宅会社です。その最大の強みは、グループの総合力を活かした、先進の設備と技術を連携させた家づくりです。HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)やIoT技術を駆使した快適で省エネな暮らしの提案が得意で、家電や住宅設備まで含めたトータルな住空間をコーディネートできます。

外壁には、光触媒技術を利用したタイル「キラテック」を採用。太陽の光で汚れを分解し、雨で洗い流すセルフクリーニング効果があり、長期間にわたって新築時の美しさを保ちます。また、地震の揺れを吸収して建物の損傷を防ぐ、パワフルな制震構造も特徴です。空気の質にもこだわり、独自の換気システムでPM2.5などの有害物質を抑制し、健康的な室内環境を提供します。

- 坪単価の目安: 80万円 ~ 120万円程度

- こんな人におすすめ:

- 最新のIoT家電や住宅設備を導入し、スマートな暮らしを実現したい人

- 外壁のメンテナンスの手間やコストを削減したい人

- 室内の空気環境や健康に配慮した家を建てたい人

- パナソニックブランドに信頼を置いている人

主な構造・工法

パナソニック ホームズは、超高層ビルにも採用される強靭な鉄骨構造を戸建て住宅に応用しています。

- 重量鉄骨(HS構法) / 鉄骨(F構法): 戸建て住宅では、主に軽量鉄骨を用いた「F構法」が採用されます。地震のエネルギーを効果的に吸収する制震フレームを組み込むことで、高い耐震性を確保しています。また、9階建てまでの多層階住宅に対応できる「HS構法(重量鉄骨ラーメン構造)」もあり、都市部の限られた敷地を有効活用する提案も可能です。

(参照:パナソニック ホームズ株式会社 公式サイト)

⑨ トヨタホーム

特徴と坪単価

トヨタホームは、世界的な自動車メーカー「トヨタ」グループの住宅ブランドです。自動車づくりで培われた高い技術力と品質管理、生産方式を家づくりに応用しているのが最大の特徴です。セキスイハイムと同様の鉄骨ユニット工法を採用し、工場生産による高い品質と短い工期を実現しています。

「人生をごいっしょに。」をブランドビジョンに掲げ、クルマとの連携やスマートハウス技術を活かした、豊かで快適な暮らしを提案します。業界トップクラスの最長60年間の長期保証は、建てた後の安心感を重視する人にとって大きな魅力です。また、独自の全館空調システム「スマート・エアーズ」は、家中の温度を快適に保ちながら省エネも実現し、高い人気を誇ります。

- 坪単価の目安: 75万円 ~ 110万円程度

- こんな人におすすめ:

- 自動車づくりの技術を応用した、高い品質と耐久性を求める人

- 業界最長クラスの長期保証に安心感を求める人

- 全館空調システムで、一年中快適な室内環境を手に入れたい人

- トヨタグループの信頼性や安定性を重視する人

主な構造・工法

トヨタホームの住まいは、強靭な鉄骨ラーメンユニット構造によって支えられています。

- 鉄骨ユニット(パワースケルトン): 太さ125mm角の鉄骨の柱と梁を強固に接合した、強靭な鉄骨ラーメン構造のユニットです。このユニットを組み合わせることで、地震に強く、柱や壁の少ない開放的な大空間を実現します。カチオン電着塗装という自動車と同じ防錆処理が施されており、高い耐久性を誇ります。

(参照:トヨタホーム株式会社 公式サイト)

⑩ 三井ホーム

特徴と坪単価

三井ホームは、デザイン性の高さ、特に洋風デザインの住まいで絶大な人気を誇るハウスメーカーです。チューダー様式やジョージアン様式といった本格的な欧米デザインから、シンプルモダン、南欧風まで、多彩なスタイルに対応できます。専属のインテリアコーディネーターがトータルで提案してくれるため、統一感のある美しい空間を実現できます。

技術面では、ツーバイフォー工法を日本でいち早く導入し、進化させてきたパイオニア的存在です。独自のプレミアム・モノコック構法により、高い耐震性、断熱性、気密性を実現しています。また、全館空調システム「スマートブリーズ」も人気があり、一年を通して快適で健康的な室内環境を提供します。デザインと性能の両方を高いレベルで満たしたい人におすすめのメーカーです。

- 坪単価の目安: 85万円 ~ 130万円程度

- こんな人におすすめ:

- おしゃれな洋風デザインの家に憧れている人

- インテリアまで含めたトータルコーディネートを依頼したい人

- デザインだけでなく、耐震性や断熱性などの住宅性能も妥協したくない人

- 全館空調による快適な暮らしを求める人

主な構造・工法

三井ホームは、ツーバイフォー工法をベースに独自の技術を加えた、高性能なモノコック構造が特徴です。

- 木造枠組壁工法(プレミアム・モノコック構法): 2×4(ツーバイフォー)工法を基本に、床・壁・屋根の6面体を一体化させた強固な箱型のモノコック構造です。地震の力を面全体で受け止めて分散させるため、非常に高い耐震性を発揮します。さらに、独自開発の「Gウォールクラフト」などの高強度な壁を用いることで、より大きな開口部や吹き抜けといった、開放的な空間設計を可能にしています。

(参照:三井ホーム株式会社 公式サイト)

⑪ ミサワホーム

特徴と坪単価

ミサワホームは、「蔵のある家」で知られる、独創的な空間設計が魅力のハウスメーカーです。床下や階層の間に大収納空間「蔵」を設けることで、収納力を大幅にアップさせながら、スキップフロアなど立体的な間取りを実現します。このユニークな発想は、グッドデザイン賞を長年にわたり受賞し続けるなど、高く評価されています。

南極の昭和基地の建設にも携わった実績があり、その技術を応用した「木質パネル接着工法」による高い断熱性・気密性も強みです。工場で生産された高精度の木質パネルを現場で強固に接合することで、品質が安定し、工期も短縮できます。デザインと実用性を両立させたい、個性的な住まいを求める人から支持されています。

- 坪単価の目安: 70万円 ~ 100万円程度

- こんな人におすすめ:

- 収納スペースをたっぷり確保したい人

- スキップフロアなど、立体的で遊び心のある間取りが好きな人

- シンプルで飽きのこない、グッドデザインな家を建てたい人

- 高い断熱性・気密性を備えた省エネ住宅を希望する人

主な構造・工法

ミサワホームは、独自の木質パネル接着工法を主軸に、木造軸組工法もラインナップしています。

- 木質パネル接着工法(モノコック構造): 高品質な木質パネル同士を、面で強力に接合する工法です。航空機にも用いられるモノコック構造の原理を応用しており、地震や台風などの外力を建物全体で受け止め、分散させます。これにより、非常に高い剛性を発揮します。

- 木造軸組(MJ Wood): 日本の伝統的な在来工法に、ミサワホームの先進技術を融合させた構法です。設計自由度が高く、都市部の狭小地や変形地などにも柔軟に対応できます。

(参照:ミサワホーム株式会社 公式サイト)

⑫ ヤマダホームズ

特徴と坪単価

ヤマダホームズは、家電量販店大手の「ヤマダデンキ」を母体とするハウスメーカーです。旧エス・バイ・エルなどの住宅会社を統合して誕生しました。その最大の強みは、家電や家具、インテリアまで含めた「まるごと」の住まいづくりを、コストを抑えて提案できることです。

ヤマダデンキのネットワークを活かし、高性能な省エネ家電や太陽光発電システムなどを、リーズナブルな価格で導入できます。自由設計の注文住宅でありながら、コストパフォーマンスに優れた商品ラインナップが魅力です。「Felidia(フェリディア)」シリーズを中心に、耐震性や省エネ性にも配慮した、バランスの取れた住まいを提供しています。

- 坪単価の目安: 50万円 ~ 80万円程度

- こんな人におすすめ:

- 家電や家具もまとめて、お得に新調したい人

- 自由設計でこだわりを叶えつつ、コストも抑えたい人

- 太陽光発電やオール電化住宅に関心がある人

- コストパフォーマンスを重視する人

主な構造・工法

ヤマダホームズは、顧客のニーズに合わせて複数の工法から選べる体制を整えています。

- 木造軸組 / ツーバイシックス工法など: 主力は日本の伝統的な木造軸組工法ですが、より高い断熱性・耐震性を実現するツーバイシックス工法なども選択可能です。制震ダンパーを標準搭載するなど、地震への備えにも力を入れています。顧客の予算やこだわりに合わせて、最適な工法を提案できる柔軟性が特徴です。

(参照:株式会社ヤマダホームズ 公式サイト)

⑬ アキュラホーム

特徴と坪単価

アキュラホームは、「適正価格」の注文住宅を追求するハウスメーカーです。創業以来、徹底したコスト管理と業務の合理化を行い、高品質な住まいを納得の価格で提供することに力を注いできました。大工出身の社長が創業した経緯から、職人の技術を尊重し、施工品質にもこだわっています。

「ジャーブネット」という全国の工務店ネットワークを主宰しており、資材の共同購入などでコストダウンを実現しています。完全自由設計で、施主のこだわりを細部まで反映できるのが大きな魅力です。カンナ社長で知られるように、現場主義の姿勢と、顧客に寄り添った家づくりが支持されています。

- 坪単価の目安: 55万円 ~ 85万円程度

- こんな人におすすめ:

- 完全自由設計で、自分たちの理想の家を形にしたい人

- 品質と価格のバランスが取れた、コストパフォーマンスの高い家を建てたい人

- 施工品質にこだわりたい人

- 納得できるまで、とことん打ち合わせをしたい人

主な構造・工法

アキュラホームは、伝統的な木造軸組工法をベースに、独自の技術で強度と耐久性を高めています。

- 木造軸組(メタルウッド工法など): 柱や梁といった木の接合部に、強固な金属製の金物を使用する「メタルウッド工法」などを採用しています。これにより、従来の木造住宅の弱点とされた接合部の強度を高め、高い耐震性を確保します。また、実物大の建物で振動実験を行うなど、性能の検証にも力を入れています。

(参照:株式会社アキュラホーム 公式サイト)

⑭ アイ工務店

特徴と坪単価

アイ工務店は、2010年設立と比較的新しいながら、急成長を遂げている注目のハウスメーカーです。「家族に愛を、住まいにアイを」をスローガンに、「適質価格」の家づくりを掲げています。これは、単に安いだけでなく、品質にもこだわったコストパフォーマンスの高い住まいを意味します。

設計の自由度が非常に高く、1mm単位での調整が可能な「自由設計」が特徴です。スキップフロアやハーフ収納、屋上リビングなど、縦の空間を有効活用した提案力に定評があります。標準仕様のグレードも比較的高く、コストを抑えながらも満足度の高い家づくりが可能です。若い世代を中心に、デザイン性と実用性を両立させたい層から人気を集めています。

- 坪単価の目安: 55万円 ~ 80万円程度

- こんな人におすすめ:

- 設計の自由度を重視し、自分たちのライフスタイルに合った間取りを実現したい人

- スキップフロアや屋上など、個性的な空間設計に興味がある人

- 品質と価格のバランス、コストパフォーマンスを重視する人

- 標準仕様が充実しているメーカーを選びたい人

主な構造・工法

アイ工務店は、日本の気候風土に適した木造軸組工法を採用し、高い性能を確保しています。

- 木造軸組(JAS規格の無垢材・集成材): 構造材には、品質が保証されたJAS(日本農林規格)認定の木材を使用。在来工法をベースとしながら、耐力面材や剛床工法を組み合わせることで、耐震性・耐風性を高めています。断熱材には現場で吹き付ける発泡ウレタンフォームを採用し、高い気密性・断熱性を実現しています。

(参照:株式会社アイ工務店 公式サイト)

⑮ スウェーデンハウス

特徴と坪単価

スウェーデンハウスは、北欧スウェーデンの厳しい冬で培われた、卓越した断熱性・気密性を誇る輸入住宅メーカーです。その住宅性能は業界でもトップクラスで、「家中の温度差が少ない」「冬でもTシャツ一枚で過ごせる」といった快適性で高い評価を得ています。

特徴的なのが、厚い断熱材と「木製サッシ3層ガラス窓」です。この窓は、一般的なアルミサッシに比べて熱を通しにくく、結露の発生も大幅に抑えます。木の温もりあふれるナチュラルなデザインも魅力で、北欧のライフスタイルに憧れる人から根強い人気があります。50年間の無料定期検診システムなど、アフターサービスも充実しており、長く安心して住み続けられる住まいです。

- 坪単価の目安: 80万円 ~ 120万円程度

- こんな人におすすめ:

- とにかく断熱性・気密性を最優先し、一年中快適な室温で暮らしたい人

- 結露やヒートショックの心配がない健康的な家を建てたい人

- 北欧デザインや、木の温もりを活かしたナチュラルな家が好きな人

- 長期的な視点で、資産価値が落ちにくい家を求めている人

主な構造・工法

スウェーデンハウスの快適性は、スウェーデンの基準に基づいた堅牢な構造と部材によって支えられています。

- 木造枠組壁工法(モノボックス構造): 壁・床・屋根が一体となった、強固な箱型のモノコック構造です。使用する木材はすべてスウェーデンから輸入される高品質なもので、日本の一般的なツーバイフォー工法よりも厚い壁パネルを採用しています。これにより、高い耐震性と、トップクラスの断熱性・気密性を両立させています。

(参照:スウェーデンハウス株式会社 公式サイト)

そもそもハウスメーカーとは?工務店との違い

家づくりの依頼先を検討する際、「ハウスメーカー」「工務店」「設計事務所」という言葉をよく耳にします。それぞれに異なる特徴があり、自分たちの家づくりにどこが最適かを見極めるためには、その違いを正しく理解しておくことが不可欠です。

ハウスメーカーの定義

ハウスメーカーとは、一般的に、全国規模または広範囲の営業エリアで、規格化・工業化された住宅を大量に生産・販売する企業を指します。明確な法的定義はありませんが、一般的には以下のような特徴を持つ会社をハウスメーカーと呼びます。

- 広範な営業エリア: 全国に支店や営業所、住宅展示場を持ち、広域で事業を展開しています。

- ブランド力と知名度: テレビCMや広告などを通じて、高い知名度とブランドイメージを確立しています。

- 商品の規格化: 間取りや仕様、デザインなどにある程度の規格(標準仕様)を設けています。これにより、品質の安定と効率的な生産を可能にしています。

- 工業化・システム化: 部材を工場で生産し、現場で組み立てるプレハブ工法などを採用。品質管理が徹底されており、工期も比較的短い傾向にあります。

- 研究開発力: 自社で研究所を持ち、耐震技術や省エネ技術、新しい建材などの研究開発に多額の投資を行っています。

- 充実した保証・アフターサービス: 企業としての体力があるため、長期保証や定期的な点検など、手厚いアフターサービスを提供しています。

ハウスメーカーは、品質の安定性やブランドへの安心感、最新技術を求める人に向いている選択肢と言えるでしょう。

工務店との違い

工務店は、ハウスメーカーとは対照的な特徴を持つことが多い、家づくりのパートナーです。

工務店とは、一般的に、特定の地域に密着して、顧客の要望に応じた注文住宅を建てる建設会社を指します。ハウスメーカーほどの広域展開はせず、社長やスタッフの顔が見える、地域に根差した経営が特徴です。

ハウスメーカーと工務店の主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | ハウスメーカー | 工務店 |

|---|---|---|

| 対応エリア | 全国または広域 | 地域密着型(市町村単位など) |

| 設計の自由度 | △~○(規格の範囲内が多い) | ○~◎(比較的高い、完全自由設計も多い) |

| 価格帯 | 比較的高め(広告費・研究開発費などが含まれる) | 幅広い(比較的安価な場合が多い) |

| 工期 | 短め(工業化されているため) | 長め(一品生産に近いため) |

| 品質 | ◎(安定・均一) | △~◎(会社による差が大きい) |

| デザイン | 商品ラインナップによる(得意なスタイルがある) | 自由(施主の好みに合わせやすい) |

| アフターサービス | ◎(充実した長期保証) | △~○(会社や担当者との関係性による) |

工務店の最大の魅力は、設計の自由度の高さと、コストの柔軟性です。ハウスメーカーでは難しいような、こだわりの詰まった間取りや、特殊な素材を使った家づくりにも対応しやすい傾向があります。一方で、品質や技術力、経営の安定性、保証内容などは会社によって大きく異なるため、信頼できる工務店を見極める「目」が重要になります。

設計事務所との違い

設計事務所は、ハウスメーカーや工務店とは役割が根本的に異なります。

設計事務所(建築家)とは、住宅の「設計」と「工事監理」を専門に行う専門家です。自社で施工(工事)は行わず、施主の代理人として、理想の家を形にするための設計図を描き、その設計図通りに工事が行われているかをチェック(監理)するのが主な仕事です。

- 役割: ハウスメーカーや工務店が「設計+施工」を一体で請け負うのに対し、設計事務所は「設計・監理」のみを担当します。施工は、別途入札などで選ばれた工務店が行います。

- 設計の自由度: 最も自由度が高いのが設計事務所です。既成概念にとらわれない、独創的でデザイン性の高い空間を追求できます。土地の形状や法規制を最大限に活かしたプランニングも得意です。

- 費用: 工事費とは別に、「設計監理料」(一般的に工事費の10%~15%程度)が必要になります。総額では高額になるケースが多いですが、コストコントロールの相談にも乗ってくれます。

- 立場: 施主の側に立ち、専門家としての視点から工務店とのやり取りをサポートしてくれます。品質のチェックなども厳しく行うため、施工のクオリティを担保しやすいというメリットがあります。

デザインに徹底的にこだわりたい、唯一無二の家を建てたい、という強い想いがある場合に、設計事務所は最適なパートナーとなり得ます。ただし、完成までに時間がかかることや、建築家との相性が非常に重要になる点を理解しておく必要があります。

ハウスメーカーで家を建てるメリット・デメリット

全国規模で事業を展開し、多くの実績を持つハウスメーカーには、たくさんの魅力がある一方で、注意すべき点も存在します。契約後に後悔しないためには、メリットとデメリットの両方を正しく理解し、自分たちの家づくりに合っているかを冷静に判断することが大切です。

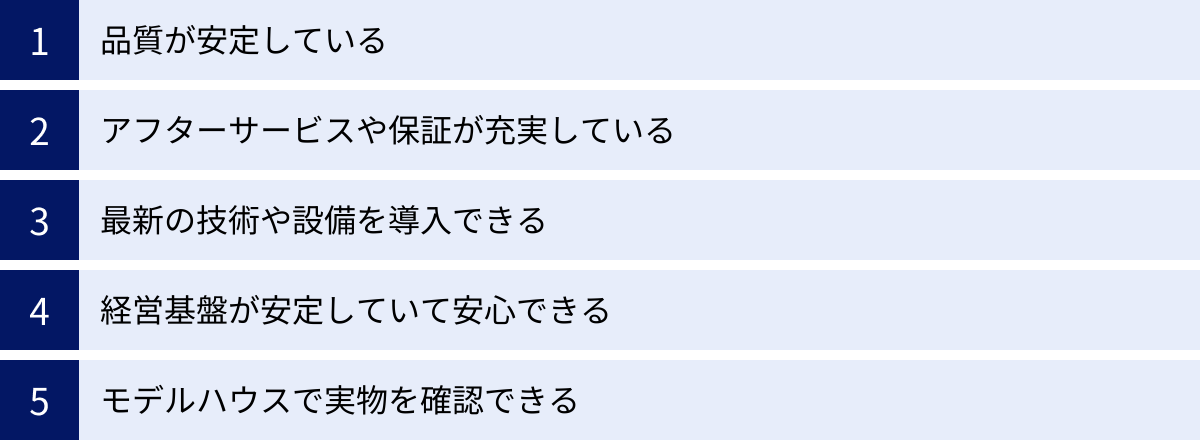

ハウスメーカーで家を建てるメリット

品質が安定している

ハウスメーカーで家を建てる最大のメリットは、どの地域で建てても、一定水準以上の安定した品質が期待できることです。

その理由は、家づくりの「工業化」にあります。多くのハウスメーカーでは、柱や壁、床といった構造上重要な部材の多くを、品質管理が徹底された自社工場で生産しています。熟練工の技術に頼る部分を減らし、マニュアル化された手順に沿って精密に加工・組み立てるため、職人の腕による品質のばらつきが起こりにくくなっています。

また、現場での施工においても、詳細なマニュアルや施工基準が定められており、全国のどの現場でも同じ品質で家が建てられるような仕組みが整っています。これは、「当たり外れ」のリスクを最小限に抑えたいと考える人にとって、非常に大きな安心材料となります。

アフターサービスや保証が充実している

家は建てて終わりではありません。何十年と住み続ける中で、必ずメンテナンスや修繕が必要になります。ハウスメーカーは、建てた後のアフターサービスや保証制度が非常に充実している点も大きなメリットです。

法律で定められた「10年間の瑕疵担保責任」に加え、多くのメーカーが独自の長期保証制度を設けています。「初期保証20年、延長で最長60年」といった手厚い保証は、企業としての体力がある大手ハウスメーカーならではです。保証期間中は、構造躯体や雨水の浸入など、住まいの基本性能に関わる部分に不具合が生じた場合に、無償で修理してもらえます。

さらに、定期的な点検(例:半年後、1年後、2年後、5年後…)も無償で実施してくれる場合が多く、専門のスタッフが住まいの状態をチェックし、必要なメンテナンスを提案してくれます。こうした長期にわたるサポート体制は、将来的な不安を軽減し、大切な住まいの資産価値を維持する上で非常に心強い存在です。

最新の技術や設備を導入できる

ハウスメーカーは、企業として大きな研究開発部門を持っています。そこで、耐震技術、断熱技術、省エネ技術、新しい建材など、より快適で安全な暮らしを実現するための研究が日々行われています。

例えば、地震の揺れを吸収する「制震ダンパー」、高い断熱性能を発揮する「高性能な断熱材やサッシ」、太陽光発電と蓄電池を連携させた「スマートハウス技術」、室内の空気を清浄に保つ「全館空調・換気システム」など、各社が独自に開発した最新技術をいち早くマイホームに取り入れることができます。

これらの技術は、モデルハウスや住宅展示場で実際に体感できることも多く、性能を納得した上で採用を決められます。より安全で、快適で、環境にも家計にも優しい暮らしを求める人にとって、ハウスメーカーの技術力は大きな魅力となるでしょう。

経営基盤が安定していて安心できる

家づくりは、契約から完成まで数ヶ月から1年以上の期間がかかります。その間に、依頼した会社が倒産してしまったら…という不安は誰にでもあるものです。

その点、大手ハウスメーカーは経営基盤が安定しており、倒産のリスクが極めて低いと言えます。これは、工事期間中の安心感はもちろん、引き渡し後の長期保証を確実に履行してもらう上でも非常に重要なポイントです。万が一のことがあっても、保証が反故にされる心配がほとんどないのは、大手ならではの安心感です。

モデルハウスで実物を確認できる

多くのハウスメーカーは、全国各地の住宅展示場にモデルハウスを建てています。実際に建てられる家の雰囲気や間取り、広さ、使われている素材の質感などを、自分の目で見て触れて確認できるのは、非常に大きなメリットです。

カタログや図面だけでは分かりにくい空間の広がりや動線、天井の高さなどをリアルに体感することで、入居後の生活を具体的にイメージできます。「思っていたのと違った」というギャップを減らすことができるため、家づくりにおける失敗のリスクを低減できます。また、複数のメーカーのモデルハウスを比較見学することで、各社の特徴やデザインの傾向を肌で感じ、自分たちの好みに合った会社を見つけやすくなります。

ハウスメーカーで家を建てるデメリット

価格が比較的高くなりやすい

ハウスメーカーで家を建てる際の最も大きなデメリットとして挙げられるのが、工務店などと比較して、建築費用が全体的に高くなる傾向があることです。

その理由はいくつか考えられます。

- 広告宣伝費: テレビCMや雑誌広告、住宅展示場の維持・運営には莫大なコストがかかっており、それらの費用が建築価格に上乗せされています。

- 研究開発費: 最新技術を開発するための研究費用も、価格に反映されます。

- 人件費: 本社や支店の社員、営業担当者など、多くのスタッフの人件費も必要です。

もちろん、これらの費用は品質の安定や最新技術、手厚い保証といったメリットの裏返しでもあります。しかし、純粋な建築コスト以外の部分が多く含まれているため、同じ仕様の家を工務店で建てる場合に比べて、総額が高くなることは覚悟しておく必要があります。

設計の自由度が低い場合がある

ハウスメーカーの家は、品質を安定させ、コストを抑えるために、ある程度「規格化」されています。そのため、工務店や設計事務所に依頼する場合に比べて、設計の自由度が低くなることがあります。

例えば、「この壁は構造上動かせない」「このメーカーのキッチンしか選べない」「窓の大きさや位置に制限がある」といった制約が出てくる可能性があります。もちろん、最近では「完全自由設計」を謳うハウスメーカーも増えていますが、それでも基本となるモジュール(寸法基準)や工法上の制約が存在するのが一般的です。

「ミリ単位でこだわりたい」「他にはない独創的な間取りにしたい」といった強い希望がある場合、ハウスメーカーの規格では満足できない可能性があります。どこまでが標準仕様で、どこからがオプションになるのか、自分たちのこだわりが実現可能かを、契約前にしっかりと確認することが重要です。

担当者によって対応が変わることがある

ハウスメーカーは大きな組織であるため、窓口となる営業担当者や設計担当者、現場監督などの「人」によって、対応の質や満足度が大きく変わってしまう、いわゆる「担当者ガチャ」のリスクがあります。

知識が豊富で提案力のある担当者に当たれば、家づくりは非常にスムーズで満足度の高いものになります。しかし、経験が浅かったり、相性が合わなかったりする担当者だと、要望がうまく伝わらなかったり、トラブルが発生したりすることもあります。

家づくりは、担当者と二人三脚で進めていく長い道のりです。信頼関係を築けるかどうかは、家づくりの成功を左右する非常に重要な要素です。もし担当者との相性に不安を感じる場合は、遠慮せずに担当の変更を申し出ることも検討しましょう。

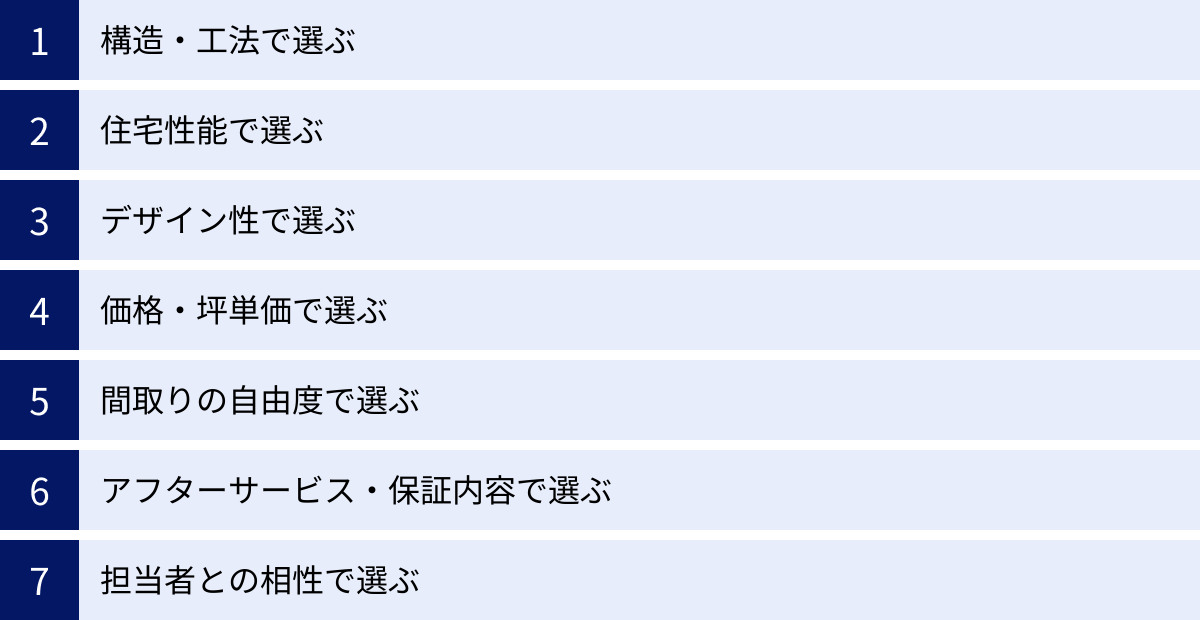

後悔しないハウスメーカーの選び方 7つのポイント

数あるハウスメーカーの中から、自分たちに最適な一社を見つけ出すことは、家づくり成功の鍵です。ここでは、後悔しないハウスメーカー選びのために、必ずチェックしておきたい7つの重要なポイントを解説します。

① 構造・工法で選ぶ

家の骨格となる「構造・工法」は、耐震性や耐久性、間取りの自由度、そしてコストに大きく影響します。ハウスメーカーが得意とする主な構造・工法を理解し、自分たちの希望に合うものを選びましょう。

- 木造: 日本の住宅で最も一般的な構造です。

- 在来軸組工法: 柱と梁で骨組みを作る日本の伝統的な工法。設計の自由度が高く、リフォームしやすいのが特徴。多くのハウスメーカーや工務店で採用されています。

- 木造枠組壁工法(ツーバイフォーなど): 2インチ×4インチの角材と合板でできたパネルで壁・床・天井の6面体を作り、箱として家を支える工法。耐震性・断熱性に優れますが、壁で支えるため間取りの制約が出やすい場合があります。(例:三井ホーム、スウェーデンハウス)

- 鉄骨造: 鉄の骨組みで家を支える構造です。

- 軽量鉄骨造: 厚さ6mm未満の鋼材を使用。工場生産によるプレハブ工法で多く用いられ、品質が安定し、工期が短いのが特徴です。(例:積水ハウス、大和ハウス工業、セキスイハイム)

- 重量鉄骨造: 厚さ6mm以上の鋼材を使用。柱が太く、柱の間隔を広く取れるため、大空間や大きな窓、店舗併用住宅などをつくりやすいのが特徴です。(例:ヘーベルハウス、パナソニック ホームズ)

- 鉄筋コンクリート(RC)造: 鉄筋の型枠にコンクリートを流し込んで作る構造。耐震性、耐火性、遮音性に非常に優れますが、コストが高く、工期も長くなります。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、耐震性を最優先するのか、間取りの自由度を重視するのか、木の温もりを大切にしたいのか、といった自分たちの価値観に合った構造・工法を得意とするメーカーを候補に挙げましょう。

② 住宅性能で選ぶ

長く快適に、そして安全に暮らすためには、「住宅性能」のチェックが欠かせません。特に重要な3つの性能について解説します。

耐震性

地震大国である日本において、耐震性能は最も重視すべき項目の一つです。耐震性の基準として「耐震等級」があります。

- 耐震等級1: 建築基準法で定められた最低限の耐震性能。

- 耐震等級2: 等級1の1.25倍の力に耐えられる。長期優良住宅の認定基準。

- 耐震等級3: 等級1の1.5倍の力に耐えられる。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物と同等の最高レベル。

安心して暮らすためには、最高ランクである耐震等級3を取得できるハウスメーカーを選ぶのがおすすめです。また、揺れに「耐える」耐震だけでなく、揺れを「吸収する」制震や、揺れを「伝えない」免震といった技術を採用しているかも確認しましょう。

断熱性・気密性

断熱性・気密性は、室内の快適さと光熱費に直結する重要な性能です。

- 断熱性: 外の暑さや寒さが、室内に伝わりにくくする性能。UA値(外皮平均熱貫流率)という指標で表され、数値が小さいほど断熱性が高いことを示します。

- 気密性: 家の隙間をなくし、空気の出入りを少なくする性能。C値(相当隙間面積)という指標で表され、数値が小さいほど気密性が高いことを示します。

高断熱・高気密な家は、夏は涼しく冬は暖かいため、冷暖房の効率が良く、光熱費を大幅に削減できます。また、家の中の温度差が少なくなるため、ヒートショックのリスクも低減できます。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準をクリアしているかどうかも、省エネ性能を測る一つの目安になります。

耐久性

家を長持ちさせるためには、耐久性も重要です。耐久性とは、構造体の劣化対策や、メンテナンスのしやすさなどを指します。

この指標となるのが「長期優良住宅」の認定です。長期優良住宅とは、耐震性、省エネ性、劣化対策、維持管理・更新の容易性など、国が定めた厳しい基準をクリアした、長く良好な状態で住み続けられる住宅のことです。税金の優遇措置などのメリットもあります。長期優良住宅を標準仕様としているか、対応可能かは、メーカー選びの重要な判断材料になります。

③ デザイン性で選ぶ

毎日過ごす場所だからこそ、デザインの好みは非常に重要です。各ハウスメーカーには、それぞれ得意とするデザインのテイストがあります。

- モダン系: シンプルで直線的なデザイン。(例:積水ハウス、ヘーベルハウス)

- 洋風・欧米風: 輸入住宅のような華やかなデザイン。(例:三井ホーム、スウェーデンハウス)

- 和風・和モダン: 木の質感を活かした落ち着いたデザイン。(例:住友林業)

- ナチュラル系: 自然素材を活かした温かみのあるデザイン。

まずは、各社のウェブサイトやカタログで施工事例をたくさん見てみましょう。自分たちが「こんな家に住みたい」と感じるデザインを多く手がけているメーカーを選ぶと、打ち合わせもスムーズに進み、理想のイメージを共有しやすくなります。モデルハウスを訪れて、実際の空間デザインや素材感を体感することも大切です。

④ 価格・坪単価で選ぶ

家づくりには莫大な費用がかかるため、予算内で収めることは絶対条件です。しかし、広告などで目にする「坪単価」だけで判断するのは危険です。

「坪単価」とは、一般的に「本体工事費」を「延床面積(坪)」で割ったものですが、この「本体工事費」に何が含まれるかはメーカーによって定義が異なります。そして、家を建てるためには、本体工事費以外に「付帯工事費」(外構、給排水工事、地盤改良など)と「諸費用」(登記費用、ローン手数料、火災保険料など)が別途必要になります。一般的に、総額の70~80%が本体工事費、20~30%が付帯工事費と諸費用と言われています。

坪単価はあくまで目安と考え、「最終的に総額でいくらかかるのか」という視点で資金計画を立てましょう。複数のメーカーから同条件で見積もりを取り、総額で比較することが重要です。

⑤ 間取りの自由度で選ぶ

自分たちのライフスタイルに合わせた、最適な間取りを実現できるかどうかも重要なポイントです。

ハウスメーカーによって、間取りの自由度は異なります。ある程度決まったプランから選ぶ「規格住宅」が中心のメーカーもあれば、「完全自由設計」で1からプランを作成できるメーカーもあります。

- 将来の家族構成の変化に対応できるか?

- 趣味のスペースや在宅ワーク用の書斎は作れるか?

- 吹き抜けや大開口の窓といった、開放的な空間は実現できるか?

など、自分たちが間取りに何を求めるのかを明確にしましょう。特に、変形地や狭小地など、土地の条件に制約がある場合は、設計の対応力が高いメーカーを選ぶ必要があります。ミサワホームの「蔵」やアイ工務店の「スキップフロア」のように、空間を有効活用する提案が得意なメーカーも検討してみましょう。

⑥ アフターサービス・保証内容で選ぶ

家は建てて終わりではありません。何十年も住み続けるための、長期的なサポート体制が整っているかを確認しましょう。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 保証期間: 初期保証は何年か?延長保証の条件と最長期間は?(例:最長60年保証など)

- 保証内容: 保証の対象となるのはどこか?(構造躯体、防水、設備など)

- 定期点検: 何年ごとに、どのような内容の点検を、無料で実施してくれるのか?

- サポート体制: 困ったときにすぐ相談できるコールセンターなどの窓口はあるか?

保証内容の詳細は、契約前に必ず書面で確認してください。特に、保証を延長するための条件として「有償メンテナンス工事」が必須となっている場合が多いので、その内容と費用についても把握しておくことが大切です。

⑦ 担当者との相性で選ぶ

最後に、見落とされがちですが非常に重要なのが、営業担当者との相性です。家づくりは、契約から完成まで長い期間、担当者と密にコミュニケーションを取りながら進めていく共同作業です。

- こちらの要望を真摯に聞いてくれるか?

- 質問に対して、的確で分かりやすい説明をしてくれるか?

- 専門家として、プロの視点からの提案をしてくれるか?

- レスポンスは早いか?

- 人として信頼できるか?

どんなに優れた商品や技術を持つメーカーでも、担当者との信頼関係が築けなければ、満足のいく家づくりはできません。複数のメーカーの担当者と実際に話してみて、「この人となら、安心して家づくりを任せられる」と思えるかどうかを、自分の感覚で確かめてみてください。もし相性が悪いと感じたら、担当者の変更を依頼することもためらう必要はありません。

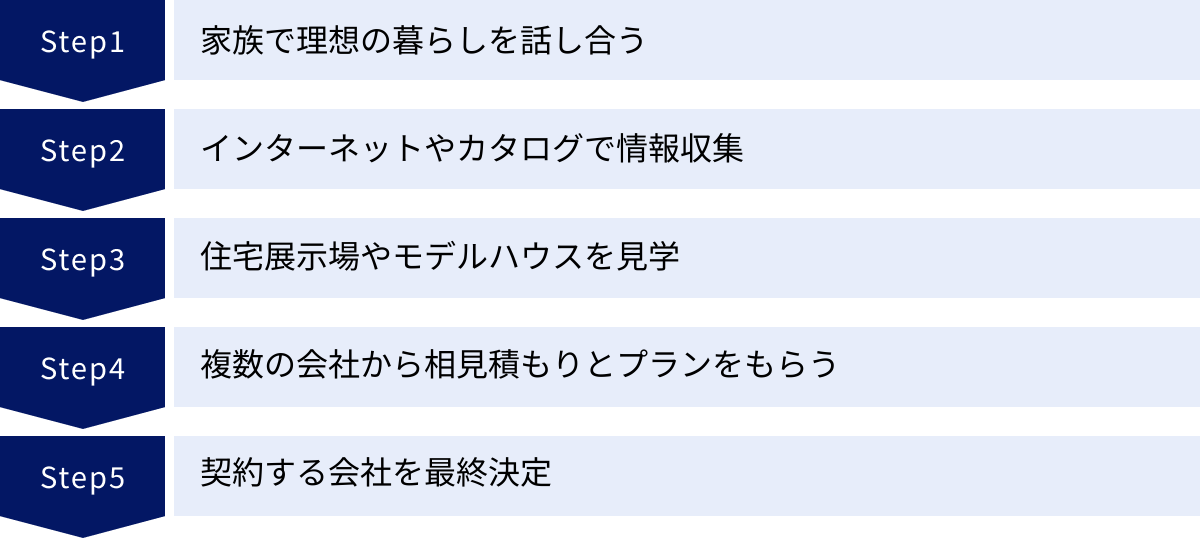

ハウスメーカー選びを成功させるための流れ

理想のハウスメーカーと出会い、満足のいく家づくりを実現するためには、計画的にステップを踏んでいくことが大切です。ここでは、家づくりを成功に導くための具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。

家族で理想の暮らしを話し合う

すべての始まりは、「どんな家で、どんな暮らしがしたいか」を家族全員で話し合い、イメージを共有することです。これが家づくりの「軸」となり、後のメーカー選びやプランニングの判断基準になります。

- なぜ家を建てたいのか?: 今の住まいの不満点(狭い、寒い、収納が少ないなど)や、新しい家で実現したいことを書き出してみましょう。

- 新しい家での過ごし方: 「休日は広いリビングで映画鑑賞」「庭でバーベキューを楽しみたい」「夫婦で料理ができる広いキッチンが欲しい」「静かに集中できる書斎が欲しい」など、具体的なシーンを思い描きます。

- ライフプランの確認: 子供の成長、親との同居の可能性、将来の働き方など、10年後、20年後、30年後の家族の姿を想像し、間取りや部屋数に必要な変化を考えます。

- 譲れない条件と優先順位: デザイン、性能、間取り、予算など、家づくりで重視したいことに優先順位をつけます。全員の希望を100%叶えるのは難しいため、「これだけは絶対に譲れない」というポイントを明確にしておくと、後の意思決定がスムーズになります。

この段階でしっかりと家族の価値観をすり合わせておくことが、後悔しない家づくりの第一歩です。

インターネットやカタログで情報収集する

家族の理想のイメージが固まったら、次はそのイメージを形にしてくれそうなハウスメーカーを探す情報収集のステップに移ります。

- インターネット: 各ハウスメーカーの公式サイトには、商品の特徴、技術、施工事例などが詳しく掲載されています。この記事のような比較サイトや、実際に家を建てた人のブログ、SNS(Instagramなど)も、リアルな情報を得るのに役立ちます。

- カタログ請求: 気になるハウスメーカーが見つかったら、積極的にカタログを請求しましょう。無料で取り寄せられる場合がほとんどです。カタログには、ウェブサイトには載っていない詳細な情報や、デザインのコンセプトが詰まっています。複数のメーカーのカタログを見比べることで、各社の強みやデザインの方向性がよく分かります。

この段階では、候補を2~3社に絞り込む必要はありません。少しでも「いいな」と感じたら、まずは幅広く情報を集めて、選択肢を5~10社程度にリストアップしておくのがおすすめです。

住宅展示場やモデルハウスを見学する

情報収集である程度候補が絞れてきたら、いよいよ実際にモデルハウスを見学しに行きます。カタログや画面上では分からない、空間のスケール感や素材の質感、空気感を肌で感じることができる貴重な機会です。

- 見学の準備: 事前に予約をしておくと、待たずにゆっくりと見学でき、担当者から詳しい説明を聞くことができます。聞きたいことリスト(耐震性、断熱性の具体的な数値、保証内容など)を準備していくと、有意義な時間になります。

- チェックポイント:

- 空間: リビングの広さ、天井の高さ、動線(家事動線、生活動線)の使いやすさ。

- 設備・仕様: キッチンやお風呂、トイレなどの標準仕様のグレード。

- 素材: フローリングや壁紙、建具などの質感や色合い。

- 担当者の対応: こちらの質問に丁寧に答えてくれるか、強引な営業はないか。

- 複数のメーカーを比較: 1日で複数のモデルハウスを見学すると、記憶が新しいうちに比較検討ができて効果的です。それぞれの長所・短所をメモしておきましょう。

モデルハウスは、オプション仕様が満載の豪華な作りになっていることがほとんどです。「どこまでが標準仕様で、どこからがオプションなのか」を必ず確認するようにしましょう。

複数の会社から相見積もりとプランをもらう

モデルハウス見学などを通じて、最終候補を2~4社程度に絞り込んだら、次のステップは相見積もりと間取りプランの作成を依頼することです。これは、ハウスメーカー選びにおいて最も重要なプロセスと言えます。

- なぜ相見積もりが必要か?:

- 価格の妥当性を判断できる: 1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか判断できません。複数社を比較することで、適正な価格水準が見えてきます。

- 各社の提案力を比較できる: 同じ予算と要望を伝えても、出てくる間取りプランは会社によって様々です。自分たちの想像を超えた、魅力的な提案をしてくれる会社が見つかるかもしれません。

- 価格交渉の材料になる: 他社の見積もりがあることで、価格交渉を有利に進められる可能性があります。

- 依頼時のポイント:

- 同じ条件を伝える: 予算、延床面積、希望する間取りや設備など、すべての会社に同じ条件を伝えないと、正確な比較ができません。

- 詳細な見積もりを依頼する: 「一式」といった大雑把な項目ではなく、何にいくらかかるのかが分かる詳細な見積書を提出してもらいましょう。

提出された見積もりとプランをじっくり比較検討し、価格、プラン内容、性能、そして担当者との相性を総合的に評価します。

契約する会社を最終決定する

相見積もりとプランの比較検討を経て、いよいよ契約する1社を最終決定します。高額な契約になるため、焦らず、慎重に判断しましょう。

- 最終確認:

- 見積もり内容: 提示された金額に、自分たちの希望がすべて含まれているか。不要なものが含まれていないか。

- プラン内容: 間取り、仕様、設備など、すべてに納得できているか。

- 契約書・約款: 保証内容、支払いスケジュール、引き渡し時期、契約解除の条件など、細かい文字までしっかりと目を通し、不明な点はすべて質問して解消しておきます。

- 今後のスケジュール: 契約後から完成までの流れを改めて確認します。

すべての点に納得できたら、契約を結びます。 ここから、いよいよ本格的な家づくりがスタートします。もし少しでも不安や疑問が残る場合は、その場で契約せず、一度持ち帰って冷静に考える時間を持つことが大切です。

ハウスメーカー選びに関するよくある質問

ハウスメーカー選びを進める中で、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。

ローコスト住宅でおすすめのハウスメーカーは?

予算を抑えたい方にとって、ローコスト住宅は魅力的な選択肢です。坪単価が40万円台から70万円台程度で建てられるハウスメーカーが、一般的にローコストメーカーと呼ばれます。

代表的なローコスト住宅メーカーとしては、

- タマホーム

- アキュラホーム

- アイ工務店

- ヤマダホームズ

などが挙げられます。これらのメーカーは、広告宣伝費の抑制、仕様の標準化、建材や設備の一括大量仕入れといった企業努力によって、高品質な住宅を低価格で提供することを可能にしています。

ただし、「ローコスト=安いだけ」と考えるのは早計です。 初期プランは安価でも、こだわりを実現するためにオプションを追加していくと、結果的に総額がミドルコストのメーカーと変わらなくなることもあります。ローコスト住宅を検討する際は、「標準仕様でどこまで満足できるか」「オプション費用を含めた総額はいくらになるか」をしっかりと確認することが重要です。

ハウスメーカーと工務店、結局どっちがいいの?

これは家づくりを考えるすべての人が悩む、永遠のテーマとも言える問題です。結論から言うと、「どちらが良い」という絶対的な正解はなく、「何を重視するか」によって最適な選択は異なります。

- ハウスメーカーがおすすめな人:

- 品質の安定性やブランドの安心感を最優先したい人

- 最新の技術や設備(ZEH、全館空調など)を取り入れたい人

- 手厚い長期保証やアフターサービスを重視する人

- 共働きなどで忙しく、効率的に家づくりを進めたい人

- 工務店がおすすめな人:

- 設計の自由度を重視し、とことんこだわった家を建てたい人

- 建築家や設計士と一緒に、ゼロから家づくりを楽しみたい人(設計施工を行う工務店の場合)

- 建築コストをできるだけ抑えたい人

- 地域に密着した、顔の見える関係で家づくりを進めたい人

それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分たちの価値観やライフスタイルに合っているのはどちらか、じっくりと検討してみましょう。

ハウスメーカーの坪単価にからくりはある?

「坪単価」はハウスメーカー選びの重要な指標の一つですが、その数字の裏には注意すべき「からくり」が存在します。

最大のポイントは、坪単価の算出基礎となるのが、一般的に「本体工事費」のみであるという点です。家を建てるために必要な総費用は、「本体工事費」の他に「付帯工事費」と「諸費用」がかかります。

- 本体工事費(総費用の約70~80%): 建物そのものにかかる費用。

- 付帯工事費(総費用の約15~20%): 地盤改良工事、外構(駐車場、フェンス等)工事、給排水・ガス管の引き込み工事など、建物以外にかかる費用。

- 諸費用(総費用の約5~10%): 住宅ローンの手数料、登記費用、火災保険料、印紙税など、工事以外にかかる費用。

広告に「坪単価50万円!」と書かれていても、実際に住める状態にするための総額で見ると、坪単価は70万円以上になるケースがほとんどです。また、ハウスメーカーによって「本体工事費」に含める範囲が異なる(例:照明やカーテンが含まれるかなど)ため、坪単価の数字だけを単純比較するのは危険です。

坪単価はあくまで初期段階の目安と捉え、必ず「総額」で資金計画を立て、複数の会社から詳細な見積もりを取って比較することが、後悔しないための鉄則です。

値引き交渉はできる?

結論から言うと、ハウスメーカーとの値引き交渉は可能です。ただし、やみくもな交渉は逆効果になることもあるため、タイミングと方法が重要です。

- 交渉のタイミング:

- 契約直前が最も効果的です。「この条件を飲んでもらえれば契約します」という最終段階での交渉が一般的です。

- 決算期(3月、9月)や月末は、営業担当者が契約目標を達成するために、多少の値引きに応じてくれやすい時期と言われています。

- キャンペーン期間を狙うのも一つの手です。

- 交渉の材料:

- 競合他社の見積もり: 「A社では同じような仕様でこの金額でした」と、具体的な比較材料を提示するのが最も有効です。

- オプションサービス: 金額の値引きが難しくても、「この設備をサービス(無料)で付けてもらえませんか?」といった交渉の仕方もあります。

- 注意点:

- 過度な値引き要求は禁物: 無理な値引きを要求すると、目に見えない部分の部材のグレードを下げられたり、担当者との信頼関係が悪化したりするリスクがあります。

- 値引きありきの予算計画は立てない: 値引きはあくまで「してもらえたらラッキー」程度のものと考え、値引きを前提とした資金計画は避けましょう。

値引き交渉は、お互いが気持ちよく契約するための「調整」と考えるのが良いでしょう。 良好な関係を保ちながら、納得のいく条件で契約を目指すことが、その後のスムーズな家づくりにも繋がります。