マイホームの購入は、人生で最も大きな買い物の一つです。理想の住まいを実現するためには、信頼できるパートナー選びが何よりも重要になります。その選択肢の中心となるのが「ハウスメーカー」です。しかし、数多くのハウスメーカーが存在し、それぞれに特徴や強みが異なるため、「どの会社を選べば良いのかわからない」と悩む方も少なくありません。

この記事では、これから家づくりを始める方に向けて、ハウスメーカーの基本的な知識から、工務店との違い、具体的な企業の比較、そして後悔しないための選び方まで、網羅的に解説します。各社の特徴や価格帯、得意な分野を深く理解し、あなたとご家族にとって最適な一社を見つけるための羅針盤としてご活用ください。

目次

ハウスメーカーとは

まず、家づくりを検討する上で基本となる「ハウスメーカー」の定義と特徴について理解を深めましょう。

ハウスメーカーとは、一般的に、自社ブランドの住宅を、工業化・システム化された生産体制のもと、全国規模または広範囲の営業エリアで供給する企業の総称です。多くの場合、設計から施工、販売、そして入居後のアフターサービスまでを一貫して手がけています。

ハウスメーカーの最大の特徴は、住宅の品質を安定させ、効率的に建築するための「工業化」にあります。例えば、住宅の部材(壁パネル、柱、梁など)の多くを自社工場で生産し、現場ではそれらを組み立てる作業が中心となります。これにより、現場の職人の技術力に品質が大きく左右されることが少なくなり、どの地域で建てても均一で高い品質の住宅を提供できます。また、現場での作業が減るため、天候の影響を受けにくく、工期を比較的短く抑えられるのもメリットです。

さらに、大手ハウスメーカーは豊富な資金力を背景に、耐震性、断熱性、省エネ性といった住宅性能向上のための研究開発(R&D)に多額の投資を行っています。独自の工法や最新技術を次々と開発し、より安全で快適な住まいを提供するための努力を続けています。例えば、巨大な地震を再現できる実験施設で耐震性能を検証したり、厳しい環境下で断熱性能や耐久性をテストしたりしています。

また、ブランド力とそれに伴う安心感も、ハウスメーカーが選ばれる大きな理由の一つです。テレビCMや雑誌広告などで広く認知されており、社会的な信用度も高い傾向にあります。企業の体力があるため、万が一の際の倒産リスクが比較的低く、長期にわたる保証やアフターサービスを安心して受けられるという期待感があります。

商品ラインナップの豊富さも魅力です。ローコストでシンプルな規格住宅から、デザイン性の高い高級注文住宅、特定のライフスタイル(例:二世帯住宅、平屋、ペット共生住宅など)に特化した商品まで、多様なニーズに応える幅広い選択肢が用意されています。これにより、消費者は自身の予算や好みに合わせて、数多くの商品の中から比較検討できます。

情報収集のしやすさも、ハウスメーカーならではの利点です。全国各地にある「住宅展示場」では、複数のメーカーのモデルハウスを一度に見学し、比較検討できます。カタログやウェブサイトも充実しており、家にいながら手軽に情報収集を始められます。

まとめると、ハウスメーカーは「品質の安定性」「高い住宅性能」「ブランド力と保証の手厚さ」「豊富な商品ラインナップ」を強みとし、効率的で安心感のある家づくりを提供してくれる存在です。家づくりに多くの時間を割けない方や、品質・保証を重視する方、最新の住宅性能を求める方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

ハウスメーカーと工務店の違い

家づくりの依頼先を検討する際、ハウスメーカーと必ず比較対象になるのが「工務店」です。両者は似ているようで、その特徴には大きな違いがあります。自分たちの家づくりにどちらが合っているかを見極めるために、それぞれの違いを5つの視点から詳しく見ていきましょう。

| 比較項目 | ハウスメーカー | 工務店 |

|---|---|---|

| 価格・坪単価 | 比較的高め(広告宣伝費、研究開発費などが含まれる) | 比較的安め(地域密着型で経費が少ない傾向) |

| 設計の自由度 | 規格商品がベースで、一定の制約があることが多い | 非常に高い(ゼロからのフルオーダーメイドが可能) |

| 品質と工期 | 品質が均一で安定、工期は比較的短い | 職人の技術力に依存、工期は比較的長め |

| 保証・アフターサービス | 手厚く長期的(独自の長期保証制度が充実) | 会社による差が大きい(地域密着ならではの小回りが利く場合も) |

| 対応エリア | 全国または広域 | 地域密着型で限定的 |

価格・坪単価

ハウスメーカーの価格は、工務店と比較して高くなる傾向があります。その理由は、住宅そのものの価格に加えて、以下のような費用が含まれているためです。

- 広告宣伝費: テレビCMや大規模なキャンペーンなど。

- 研究開発費: 新技術や新工法の開発費用。

- モデルハウスの建設・維持費: 全国各地の住宅展示場の運営コスト。

- 人件費: 多くの営業担当者や設計士、本社スタッフの人件費。

これらの費用が価格に反映されるため、同じ仕様の家を建てる場合、工務店よりも高額になることが一般的です。ただし、部材の大量生産・大量仕入れによってコストダウンを図っている側面もあり、一概に「高い」とだけは言えません。特にローコストを売りにするハウスメーカーも存在します。

一方、工務店の多くは地域に密着して営業しており、ハウスメーカーほど大規模な広告宣伝や研究開発を行いません。そのため、諸経費を抑えることができ、その分を建築費用に充てられます。結果として、同等の仕様であればハウスメーカーよりもコストを抑えられる可能性が高くなります。

設計の自由度

設計の自由度においては、一般的に工務店に軍配が上がります。工務店は、施主の要望をヒアリングしながらゼロから設計図を描き起こす「フルオーダーメイド」の家づくりを得意としています。変形地や狭小地といった特殊な土地の形状に合わせた柔軟なプランニングも可能です。「こんな家に住みたい」という漠然としたイメージを、対話を重ねながら形にしていくプロセスそのものを楽しみたい方には最適です。

対して、ハウスメーカーの家づくりは「規格住宅」が基本です。あらかじめ用意された商品ラインナップの中からベースとなるプランを選び、間取りや内外装、設備などを一定の選択肢の中からカスタマイズしていく「自由設計(企画設計)」が主流です。もちろん、一定の自由度はありますが、工法や構造上のルール、使用できる部材などに制約があるため、工務店のような完全なフルオーダーは難しい場合が多いです。ただし、この「規格化」は、品質の安定やコスト管理、工期の短縮に繋がるというメリットの裏返しでもあります。

品質と工期

品質の安定性と工期の短さでは、ハウスメーカーが優位です。ハウスメーカーは、壁や床、天井などの主要な構造部材を品質管理の行き届いた自社工場で生産します。これを「プレハブ工法(工業化住宅)」と呼びます。現場では、工場から運ばれてきた部材をマニュアルに沿って組み立てる作業が中心となるため、職人の腕による品質のばらつきが少なく、常に安定した品質の住宅を供給できます。また、現場作業が効率化されるため、天候に左右されにくく、着工から完成までの工期も比較的短く済みます。

一方、工務店は、現場での手作業が多くを占める「在来工法(木造軸組工法)」などを得意とする場合が多く、品質は現場の職人の技術力に大きく依存します。経験豊富で腕の良い職人が建てれば素晴らしい家ができますが、その逆も起こり得ます。そのため、施工事例などを通じて、その工務店の技術力を見極めることが重要です。また、現場での作業が多いため、工期はハウスメーカーに比べて長くなる傾向があります。

保証・アフターサービス

保証やアフターサービスの充実度は、企業体力のあるハウスメーカーの大きな強みです。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた「10年間の瑕疵担保責任」はもちろんのこと、多くのハウスメーカーでは20年、30年、中には60年といった独自の長期保証制度を設けています。定期的な点検やメンテナンスのメニューも体系化されており、長期にわたって安心して住み続けるためのサポート体制が整っています。

工務店の保証内容は、会社によって大きく異なります。法律で定められた10年保証はありますが、それ以上の長期保証を用意しているところは限られます。ただし、地域密着型であるため、何かトラブルがあった際に「すぐに駆けつけてくれる」といったフットワークの軽さがメリットになることもあります。工務店を選ぶ際は、保証内容や点検の有無、過去の対応実績などをしっかりと確認することが大切です。

対応エリア

ハウスメーカーは全国に支店や営業所を持っているため、対応エリアが非常に広いのが特徴です。どの地域に住んでいても、同じブランド、同じ品質の家を建てられます。将来的に転勤の可能性がある家族にとっては、全国どこでもサポートを受けられる安心感があります。

対して工務店は、その名の通り「地域に工(たく)む店」であり、施工エリアが限定されているのが一般的です。その代わり、その土地の気候や風土を熟知しており、地域特性に合わせた最適な家づくりを提案してくれる強みがあります。

このように、ハウスメーカーと工務店にはそれぞれ一長一短があります。品質の安定性やブランドの安心感、保証の手厚さを重視するならハウスメーカー、設計の自由度やコストパフォーマンス、地域に根差した家づくりを求めるなら工務店が、それぞれ有力な選択肢となるでしょう。

【2024年最新】人気ハウスメーカー比較ランキング15選

ここでは、数あるハウスメーカーの中から特に知名度と人気が高い15社を厳選し、それぞれの特徴、坪単価の目安、強みなどを詳しく解説します。ランキングはあくまで一般的な知名度や実績に基づく参考情報です。自分に合った一社を見つけるためには、各社の個性を深く理解し、自身の価値観と照らし合わせることが重要です。

| ハウスメーカー名 | 坪単価目安 | 構造・工法 | 特徴・強み |

|---|---|---|---|

| ① 積水ハウス | 70万~120万円 | 鉄骨造、木造 | 業界No.1の実績、卓越したデザイン性、独自技術、手厚い保証 |

| ② セキスイハイム | 70万~110万円 | ユニット工法(鉄骨) | 工場生産による高品質・短工期、快適・安心な暮らしの提案力 |

| ③ 一条工務店 | 60万~90万円 | 木造(ツインモノコック構造) | 業界トップクラスの住宅性能(断熱性・気密性)、全館床暖房 |

| ④ ダイワハウス | 70万~120万円 | 鉄骨造(xevoΣ) | 大空間・大開口を実現する技術力、総合生活産業としての安心感 |

| ⑤ ヘーベルハウス | 80万~130万円 | 重量鉄骨造(ALCコンクリート) | 高い耐久性・耐火性・遮音性、「ロングライフ住宅」の思想 |

| ⑥ 住友林業 | 70万~110万円 | 木造(ビッグフレーム構法) | 「木のスペシャリスト」としての提案力、木質感と設計の自由度 |

| ⑦ 三井ホーム | 80万~120万円 | 木造(プレミアム・モノコック構法) | デザイン性の高さ(特に洋風)、全館空調、ツーバイフォーのパイオニア |

| ⑧ パナソニック ホームズ | 75万~120万円 | 鉄骨造、重量鉄骨造 | パナソニックグループの技術力、光触媒タイル「キラテック」、地震あんしん保証 |

| ⑨ トヨタホーム | 75万~120万円 | 鉄骨ラーメンユニット工法 | トヨタ生産方式を応用した品質、大開口・大空間、60年長期保証 |

| ⑩ ミサワホーム | 65万~100万円 | 木質パネル接着工法 | 「蔵のある家」に代表される独創的な空間設計、デザイン性の高さ |

| ⑪ タマホーム | 45万~70万円 | 木造軸組工法 | ローコスト住宅の代表格、良質低価格、標準仕様の充実 |

| ⑫ アイ工務店 | 55万~80万円 | 木造軸組工法 | 「適質価格」で自由設計、1mm単位の設計、縦空間の活用 |

| ⑬ アキュラホーム | 55万~85万円 | 木造軸組工法 | 「適正価格」の追求、職人品質、永代家守りサポート |

| ⑭ 桧家住宅 | 50万~80万円 | 木造(ハイブリッド工法) | 全館空調「Z空調」、Wバリア工法による高気密・高断熱 |

| ⑮ ユニバーサルホーム | 50万~75万円 | 木造(ハイパーフレーム構法) | 地熱床システム、1階全面床暖房、災害に強いSRC基礎 |

※坪単価はあくまで目安であり、プランや仕様、建築エリアによって変動します。

① 積水ハウス

業界のリーディングカンパニーとして、戸建住宅建築戸数でトップクラスの実績を誇るハウスメーカーです。鉄骨造と木造(シャーウッド)の両方を手がけ、幅広いニーズに対応。最大の魅力は、洗練されたデザイン性の高さです。チーフアーキテクト制度を導入し、優れた設計力で上質な住空間を提案します。独自技術も豊富で、鉄骨住宅では地震動エネルギーを吸収する「シーカス」、木造住宅では高強度な「シャーウッド構法」などを開発し、高い安全性を実現しています。保証制度も手厚く、初期30年保証と、条件付きで建物がある限り保証を延長できる「ユートラスシステム」は、大きな安心材料です。(参照:積水ハウス公式サイト)

② セキスイハイム

「あったかハイム」のCMでもおなじみ。住宅の約80%を工場で生産する「ユニット工法」が最大の特徴です。屋根の下で精密に組み上げられるため、天候に左右されず、高品質かつ短工期を実現します。特に、気密性・断熱性に優れ、快適な室内環境を保ちやすいのが強み。太陽光発電システムや蓄電池、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を組み合わせた「スマートハイム」の提案にも力を入れており、環境にも家計にも優しい暮らしを実現できます。60年間の長期サポートシステムも用意されており、長く安心して住み続けられます。(参照:セキスイハイム公式サイト)

③ 一条工務店

「家は、性能。」というキャッチコピーの通り、住宅性能を徹底的に追求するハウスメーカーです。特に断熱性(Ua値)と気密性(C値)は業界トップクラスを誇り、夏は涼しく冬は暖かい、省エネ性能の非常に高い家を実現します。標準仕様が充実しているのも特徴で、高性能な断熱材、トリプルガラス樹脂サッシ、そして「全館床暖房」が多くの商品で標準採用されています。モデルハウスの豪華な仕様が、ほぼそのまま標準で手に入るため、追加オプション費用を抑えやすいというメリットがあります。(参照:一条工務店公式サイト)

④ ダイワハウス

プレハブ建築のパイオニアであり、戸建住宅から賃貸住宅、商業施設まで幅広く手がける総合力が強みです。主力商品である鉄骨住宅「xevoΣ(ジーヴォシグマ)」は、エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST(ディーネクスト)」を採用し、高い耐震性を確保。また、天井高2m72cmを標準仕様とし、柱や壁の少ない広々とした「大空間・大開口」を実現できるのが大きな魅力です。創業以来の理念である「共に創り、共に生きる」を体現する、手厚い保証・アフターサービスも充実しています。(参照:大和ハウス工業公式サイト)

⑤ ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)

旭化成グループのハウスメーカーで、その代名詞は外壁材のALCコンクリート「ヘーベル」です。軽量でありながら、耐火性・耐久性・遮音性・断熱性に優れた高性能な素材で、災害に強く、静かで快適な住環境を提供します。構造には強靭な重量鉄骨を採用し、都市部の厳しい建築条件にも対応しやすいのが特徴。「60年点検システム」に代表される「ロングライフ住宅」の思想のもと、長く価値の続く住まいづくりを目指しています。(参照:ヘーベルハウス公式サイト)

⑥ 住友林業

社名が示す通り「木のスペシャリスト」として、木の魅力を最大限に引き出した家づくりを得意としています。オリジナル部材を開発し、木造住宅ながら耐震性と設計の自由度を両立した「ビッグフレーム(BF)構法」が特徴。柱や壁の制約が少なく、開放的な大開口や自由な間取りを実現できます。専属の設計士が提案する、木の質感を活かした上質で温かみのあるデザインは高く評価されています。国内外に広大な社有林を保有し、木材の調達から建築まで一貫して手がける体制も強みです。(参照:住友林業公式サイト)

⑦ 三井ホーム

日本のツーバイフォー工法のパイオニアであり、デザイン性の高さに定評があります。特に、エレガントで美しい洋風デザインを得意とし、施主のこだわりを形にするオーダーメイド感覚の家づくりが魅力です。独自開発の「プレミアム・モノコック構法」により、優れた耐震性・断熱性・気密性を実現。また、快適な室内環境を一年中保つ全館空調システム「スマートブリーズ」も人気が高く、多くのオーナーに支持されています。健康や環境にも配慮した高品質な住まいを提供しています。(参照:三井ホーム公式サイト)

⑧ パナソニック ホームズ

大手電機メーカー、パナソニックグループの住宅部門です。グループの先進技術を活かした家づくりが特徴で、光触媒技術で外壁の汚れをセルフクリーニングするタイル「キラテック」は、長期間にわたって住まいの美観を保ちます。構造面では、地震の揺れを吸収する制震技術や、超高層ビルの技術を応用した重量鉄骨造などを採用。地震による建て替えや補修を保証する「地震あんしん保証」など、独自の保証制度も充実しており、安心して暮らせる住まいを提供しています。(参照:パナソニック ホームズ公式サイト)

⑨ トヨタホーム

世界的な自動車メーカー、トヨタグループのハウスメーカーです。クルマづくりで培われた高い技術力と生産管理能力(トヨタ生産方式)を住宅に応用し、高品質で安定した家づくりを実現しています。主力は、強靭な「鉄骨ラーメンユニット工法」。柱と梁を強固に接合した構造で、繰り返しの地震にも強い耐久性を誇ります。工場生産率が高いため、短工期で建築できるのも魅力。クルマと家をつなぐV2Hシステムなど、グループならではの先進的な提案も行っています。(参照:トヨタホーム公式サイト)

⑩ ミサワホーム

「シンプル・イズ・ベスト」を基本思想に、機能的で美しいデザインの住まいを提供。代名詞とも言えるのが、床下や小屋裏に大容量の収納スペースを設けた「蔵のある家」です。収納力を高めるだけでなく、空間に変化とゆとりを生み出します。構造は、高精度な「木質パネル接着工法」を採用し、モノコック構造によって地震の力を建物全体で受け止める高い耐震性を実現。グッドデザイン賞を連続受賞するなど、そのデザイン力は外部からも高く評価されています。(参照:ミサワホーム公式サイト)

⑪ タマホーム

「より良いものをより安く」をコンセプトに、ローコスト住宅市場を牽引するハウスメーカーです。徹底したコスト管理と効率化により、充実した標準仕様の住宅を低価格で提供。国産材を積極的に使用した木造軸組工法(在来工法)の家は、自由設計にも対応可能です。価格設定が明瞭で、坪単価を抑えながらも耐震等級3(最高等級)を標準とするなど、品質にもこだわっています。コストパフォーマンスを重視する若い世代を中心に、幅広い層から支持を集めています。(参照:タマホーム公式サイト)

⑫ アイ工務店

2010年設立と新しいながらも、急成長を遂げているハウスメーカーです。高品質な自由設計の家を「適質価格」で提供することを掲げています。最大の魅力は、1mm単位での設計が可能な柔軟性。施主の細かなこだわりに応え、理想の間取りを実現します。スキップフロアやハーフ収納、小屋裏収納など、縦の空間を巧みに利用したプランニングも得意としており、限られた敷地でも開放的で収納力のある家を建てられます。(参照:アイ工務店公式サイト)

⑬ アキュラホーム

「適正価格」の注文住宅を追求するハウスメーカー。創業者が元大工ということもあり、職人品質にこだわった家づくりが特徴です。独自の「アキュラシステム」というデータベースで、約2万項目にわたる部材や工事の価格・手間を管理し、コストの透明化と削減を実現しています。木の質感を生かしたデザインを得意とし、自由設計にも柔軟に対応。引き渡し後も「永代家守り」という長期サポート体制で、住まいを末永く見守ります。(参照:アキュラホーム公式サイト)

⑭ 桧家住宅

ヒノキヤグループの中核を担うハウスメーカーで、高い住宅性能とコストパフォーマンスの両立を強みとしています。特に有名なのが、家中の温度を快適に保つ全館空調システム「Z空調」。初期費用を抑えながら導入でき、電気代も経済的であることから高い人気を誇ります。泡で断熱し、アルミで遮熱する「Wバリア工法」により、高気密・高断熱を実現。企画型住宅をベースにすることで、合理的な価格でデザイン性の高い住まいを提供しています。(参照:桧家住宅公式サイト)

⑮ ユニバーサルホーム

「地熱床システム」を標準採用しているのが最大の特徴です。地面と床下の間に砂利を敷き詰め、その上をコンクリートで覆う工法で、地熱を利用して夏は涼しく、冬は暖かい環境を作り出します。このコンクリートを活かした「1階全面床暖房」も標準仕様で、冬でも家中が足元から暖か。基礎は、災害に強いSRC(鉄筋コンクリート)基礎を採用。外壁にはALCコンクリートを使用するなど、高い耐久性と快適性を両立した家づくりを行っています。(参照:ユニバーサルホーム公式サイト)

【目的・こだわり別】おすすめのハウスメーカー

多くのハウスメーカーの中から、自分に合った一社を見つけるためには、「何を最も重視するか」という優先順位を明確にすることが大切です。ここでは、代表的な6つの目的・こだわり別に、おすすめのハウスメーカーをいくつかご紹介します。

価格(ローコスト)で選びたい

限られた予算の中で、できるだけコストを抑えてマイホームを実現したいと考える方は多いでしょう。ローコスト住宅は、部材の一括仕入れや仕様の標準化、広告宣伝費の抑制など、様々な企業努力によって実現されています。

- タマホーム: ローコスト住宅の代名詞的存在。明確な価格設定と充実した標準仕様で、コストパフォーマンスに優れています。

- アイ工務店: 「適質価格」を掲げ、ローコストでありながら1mm単位の自由設計に対応。デザインの自由度も求める方におすすめです。

- アキュラホーム: 「適正価格」を追求し、独自のコスト管理システムで無駄を削減。品質にもこだわりたい方に適しています。

- 桧家住宅: 全館空調「Z空調」など、高性能な設備を比較的リーズナブルに導入できるのが魅力です。

ポイント: ローコストメーカーを選ぶ際は、どこまでが標準仕様で、どこからがオプションになるのかをしっかり確認することが重要です。最終的な総額で比較検討しましょう。

デザイン性で選びたい

家のデザインは、日々の暮らしの満足度を大きく左右する重要な要素です。デザイン性は主観的なものなので、自分の好みに合うテイストを得意とするハウスメーカーを選ぶことが成功の鍵です。

- 積水ハウス: 洗練されたモダンデザインから重厚感のある和風まで、チーフアーキテクトが手掛ける上質なデザインが魅力です。

- 住友林業: 木の質感を生かした温かみのある和モダンや、ナチュラルなデザインが得意。木のプロならではの提案力が光ります。

- 三井ホーム: エレガントな洋風デザインや、リゾート感あふれるスタイルなど、海外の邸宅を思わせるデザインに定評があります。

- ミサワホーム: 「蔵のある家」など、独創的で機能美にあふれたデザインが特徴。グッドデザイン賞の常連でもあります。

ポイント: カタログだけでなく、必ず住宅展示場や完成見学会で実物を見て、空間のスケール感や素材の質感を体感しましょう。

住宅性能(耐震性・断熱性)で選びたい

日本は地震や台風が多く、また四季による寒暖差も大きいため、住宅の基本性能である耐震性や断熱性は非常に重要です。安心して快適に暮らすために、性能を重視する方へのおすすめはこちらです。

- 一条工務店: 「家は、性能。」を掲げ、業界トップクラスの断熱性・気密性を誇ります。性能を最優先するならまず検討したい一社です。

- ヘーベルハウス: ALCコンクリート「ヘーベル」と重量鉄骨構造により、極めて高い耐震性・耐火性・耐久性を実現します。

- セキスイハイム: ユニット工法による高気密・高断熱な住まいと、地震のエネルギーを吸収する制震構造が強みです。

- ダイワハウス: 独自のエネルギー吸収型耐力壁を持つ「xevoΣ」は、繰り返しの地震にも強い安心の構造です。

ポイント: 耐震等級やUA値(外皮平均熱貫流率)、C値(相当隙間面積)といった客観的な性能指標を比較し、各社の技術的な裏付けを確認することが大切です。

木の家を建てたい

木の温もりや香りに包まれた暮らしに憧れる方には、木造住宅を得意とするハウスメーカーがおすすめです。木の使い方や構造にも各社の個性があります。

- 住友林業: 「木のスペシャリスト」として、木材の調達から設計、施工まで一貫して手がけます。BF構法による自由な設計も魅力。

- 積水ハウス(シャーウッド): オリジナルの木造住宅ブランド。木造ながら鉄骨造のような強度と設計自由度を両立しています。

- タマホーム: 国産材を積極的に使用した木造軸組工法の家を、手の届きやすい価格で提供しています。

- 三井ホーム: ツーバイフォー工法のリーディングカンパニー。木の構造体で面を構成し、高い耐震性を発揮します。

ポイント: 同じ木造でも、日本の伝統的な「軸組工法」と、北米生まれの「ツーバイフォー工法」では特徴が異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解して選びましょう。

平屋を建てたい

ワンフロアで生活が完結し、バリアフリーで暮らしやすい平屋は、近年、世代を問わず人気が高まっています。各社とも平屋の商品ラインナップを充実させています。

- 積水ハウス: デザイン性の高い高級感のある平屋から、コンパクトな平屋まで幅広く提案。庭とのつながりを重視した設計が得意です。

- ダイワハウス: 大空間・大開口を実現できる「xevoΣ」は、平屋でも開放感あふれるリビングを実現できます。

- 住友林業: 木の質感を活かした上質な平屋や、勾配天井を活かしたダイナミックな空間づくりが魅力です。

- アイ工務店: 自由設計の強みを活かし、コストを抑えながらもライフスタイルに合わせたこだわりの平屋を建てられます。

ポイント: 平屋は2階建てに比べて基礎や屋根の面積が大きくなるため、坪単価が高くなる傾向があります。総額で予算内に収まるかを確認しましょう。

二世帯住宅を建てたい

親世帯と子世帯が共に暮らす二世帯住宅は、生活スタイルやプライバシーの確保など、通常の住宅以上に複雑な配慮が必要です。二世帯住宅の実績が豊富なハウスメーカーを選ぶと安心です。

- ヘーベルハウス: 都市部の3階建て二世帯住宅などで豊富な実績。高い遮音性で世帯間のプライバシーを守ります。

- 積水ハウス: ライフスタイルの変化に対応できる柔軟なプランニングと、多彩な二世帯住宅商品をラインナップしています。

- ダイワハウス: 共用スペースの提案から完全分離型まで、多様な暮らし方に対応するノウハウが豊富です。

- ミサワホーム: 「蔵」を世帯間の緩衝スペースとして活用するなど、独自の空間提案で快適な二世帯同居を実現します。

ポイント: 「完全同居」「一部共用」「完全分離」など、どの程度の距離感で暮らしたいのかを家族間で事前にしっかり話し合っておくことが、成功の絶対条件です。

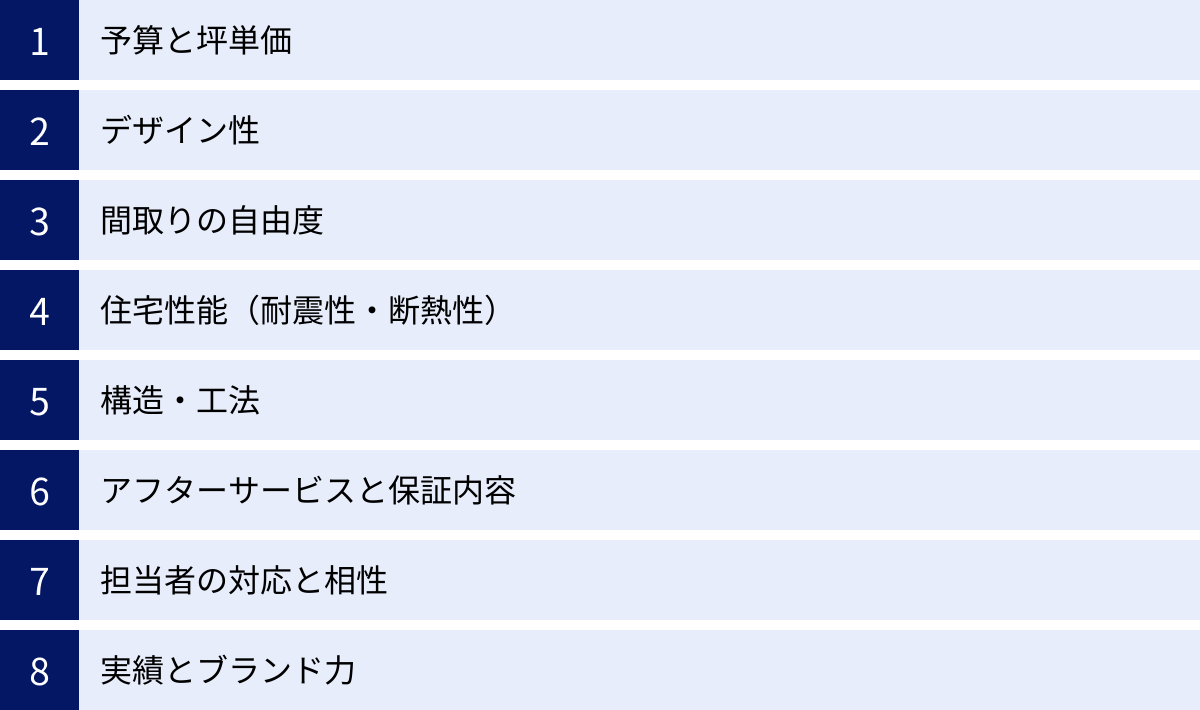

後悔しないハウスメーカーの選び方 8つの比較ポイント

理想のハウスメーカーに出会うためには、多角的な視点から各社を比較検討することが不可欠です。ここでは、後悔しないために押さえておくべき8つの比較ポイントを具体的に解説します。

① 予算と坪単価

家づくりで最も重要なのが予算計画です。多くの人が参考にする「坪単価」ですが、これだけで判断するのは危険です。

坪単価とは、建物の本体価格を延床面積(坪)で割ったものですが、この「本体価格」に含まれる範囲が会社によって異なります。照明やカーテン、外構工事などが含まれていないケースがほとんどです。

家づくりにかかる費用は、大きく分けて以下の3つで構成されます。

- 本体工事費(全体の約70-80%): 建物そのものを建てるための費用。

- 付帯工事費(全体の約15-20%): 解体工事、地盤改良工事、外構工事、給排水工事など。

- 諸費用(全体の約5-10%): 住宅ローン手数料、登記費用、火災保険料、税金など。

坪単価が安くても、付帯工事費や諸費用が高く、結果的に総額では他のメーカーと変わらなかった、あるいは高くなってしまったというケースは少なくありません。必ず複数のメーカーから「総額」の見積もりを取り、同じ条件で比較することが重要です。

② デザイン性

毎日過ごす家のデザインは、暮らしの質に直結します。外観のスタイル(モダン、ナチュラル、和風など)や内装の雰囲気、使われる素材の質感など、自分の「好き」を明確にしましょう。

デザイン性を比較する際は、カタログやウェブサイトだけでなく、必ず住宅展示場のモデルハウスや完成見学会に足を運び、実物を確認してください。写真ではわからないスケール感や光の入り方、素材の触り心地などを五感で体感することで、自分たちの理想のイメージがより具体的になります。複数のメーカーを見ることで、各社のデザインの方向性や得意なテイストがよくわかります。

③ 間取りの自由度

自分たちのライフスタイルに合わせた間取りを実現できるかは、非常に重要なポイントです。ハウスメーカーの間取りの自由度は、その会社の採用する工法や商品コンセプトによって大きく異なります。

- 規格住宅: あらかじめ決められたプランから選ぶ。自由度は低いが、価格が安く、品質も安定している。

- 自由設計(企画設計): 一定のルールや選択肢の中で、間取りや仕様をカスタマイズする。多くのハウスメーカーがこのタイプ。

- フルオーダー: ゼロから自由に設計する。制約は少ないが、コストは高くなる傾向。

「リビングは吹き抜けにしたい」「家事動線を短くしたい」「リモートワーク用の書斎が欲しい」など、間取りに対するこだわりが強い場合は、設計の自由度が高いハウスメーカーや工法(例:木造のビッグフレーム構法、鉄骨のラーメン構造など)を選ぶ必要があります。

④ 住宅性能(耐震性・断熱性・気密性)

デザインや間取りと並んで、家の根幹をなすのが住宅性能です。目には見えにくい部分ですが、日々の安全性や快適性、光熱費に大きく影響します。

- 耐震性: 地震に対する建物の強さ。「耐震等級1〜3」で示され、3が最高等級です。多くの大手ハウスメーカーは耐震等級3を標準としていますが、確認は必須です。

- 断熱性: 室内の熱が外に逃げるのを防ぐ性能。「UA値(外皮平均熱貫流率)」で示され、数値が小さいほど高性能です。

- 気密性: 建物の隙間の少なさ。「C値(相当隙間面積)」で示され、数値が小さいほど高性能です。

これらの性能値を客観的なデータとして比較し、なぜその性能が実現できるのか(断熱材の種類、窓の仕様、工法など)という技術的な裏付けまで確認すると、より納得のいく選択ができます。

⑤ 構造・工法

住宅の構造や工法は、家の骨格となる部分であり、耐震性や間取りの自由度、デザイン、コストなどに影響します。ハウスメーカーによって得意な工法は決まっています。

- 木造: 日本で最も一般的な構造。「在来軸組工法」と「ツーバイフォー(2×4)工法」が主流。木の温もりや調湿性が魅力。

- 鉄骨造: 鉄の柱と梁で骨格を組む。「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」がある。耐震性が高く、大空間を作りやすい。

- RC造(鉄筋コンクリート造): 耐久性、耐火性、遮音性に優れるが、コストが高い。主にマンションで採用される。

それぞれの工法にメリット・デメリットがあります。どの工法が優れているかではなく、どの工法が自分たちの求める家づくりに合っているかという視点で選びましょう。

⑥ アフターサービスと保証内容

家は建てて終わりではありません。何十年も住み続ける中で、必ずメンテナンスや修繕が必要になります。長期にわたって安心して暮らすためには、アフターサービスと保証内容の比較が欠かせません。

確認すべきポイントは、「初期保証の期間(法律で定められた10年+α)」「保証延長の条件と費用」「定期点検の頻度と内容(有償か無償か)」「トラブル発生時の対応窓口と迅速さ」などです。企業の安定性や信頼性も、長期的なサポートを受けられるかどうかの重要な判断材料となります。

⑦ 担当者の対応と相性

家づくりは、ハウスメーカーの営業担当者や設計士と何度も打ち合わせを重ねる、長い共同作業です。そのため、担当者との相性は、家づくりの満足度を大きく左右します。

- 提案力: こちらの要望を的確に汲み取り、プロとしてプラスαの提案をしてくれるか。

- 知識: 住宅ローンや税金、土地のことまで、幅広い知識を持っているか。

- 誠実さ: メリットだけでなく、デメリットやできないことも正直に伝えてくれるか。

- レスポンス: 質問や依頼への対応が迅速で丁寧か。

複数のハウスメーカーの担当者と話をし、最も信頼でき、気持ちよく家づくりを進められそうなパートナーを見つけることが、後悔しないための秘訣です。

⑧ 実績とブランド力

そのハウスメーカーが、これまでどれくらいの家を建ててきたかという実績は、信頼性を測る一つの指標です。多くの実績があるということは、それだけ多くの顧客に選ばれ、ノウハウが蓄積されている証拠です。

また、ブランドイメージも大切です。「先進的」「高品質」「環境配慮」など、そのメーカーが掲げるブランドの価値観が、自分たちの価値観と合っているかどうかも考えてみましょう。憧れのブランドの家に住むことは、大きな満足感と愛着につながります。

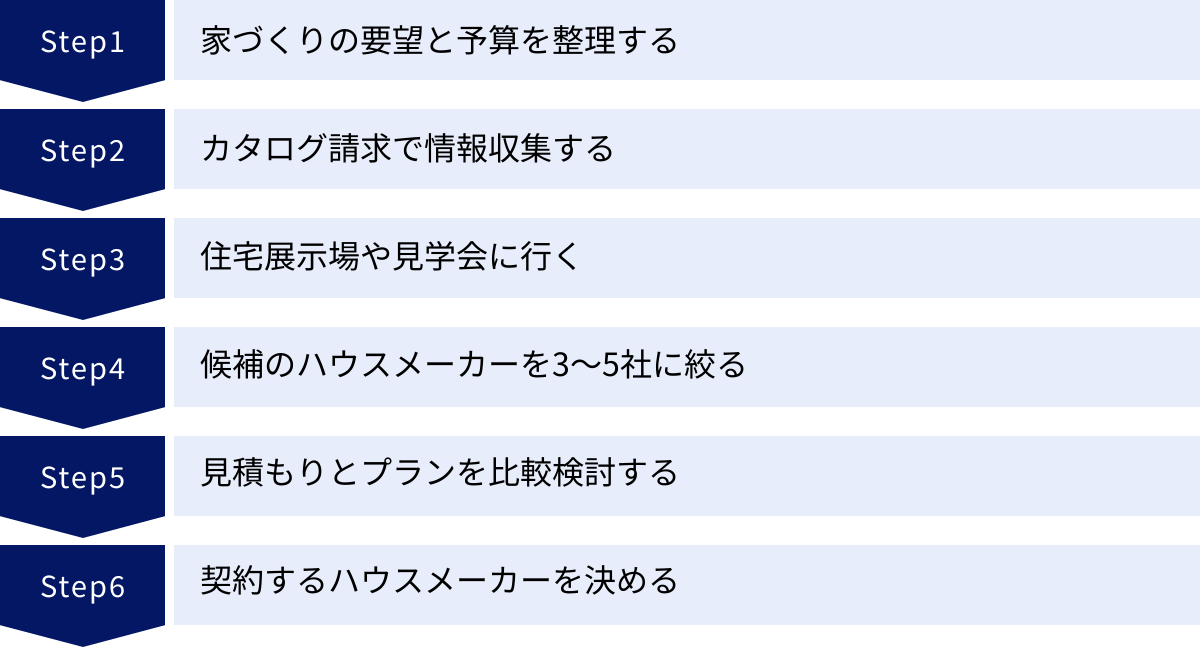

ハウスメーカー決定までの6ステップ

理想の家づくりを実現するためには、計画的にステップを踏んでいくことが大切です。ここでは、情報収集からハウスメーカーを決定し、契約に至るまでの一般的な流れを6つのステップで解説します。

① 家づくりの要望と予算を整理する

すべての始まりは、「どんな暮らしがしたいか」を家族で話し合うことから。まずは理想の暮らしを具体的にイメージし、家づくりにおける要望を整理します。

- エリア: どの地域に住みたいか。通勤・通学の利便性、周辺環境など。

- 広さと間取り: 部屋数、リビングの広さ、収納の量、家事動線など。

- デザイン: 外観や内装の好み、好きなテイスト。

- 性能・設備: 耐震性、断熱性、太陽光発電、全館空調など、こだわりたいポイント。

- 優先順位: すべての要望を叶えるのは難しいため、「これだけは譲れない」という優先順位を決めておきましょう。

同時に、資金計画を立て、予算の上限を明確にします。自己資金はいくら用意できるか、住宅ローンはいくらまで借りられそうか(年収から試算するなど)、無理のない返済計画を立てることが重要です。

② カタログ請求で情報収集する

要望と予算がある程度固まったら、本格的な情報収集を始めます。手始めに、気になるハウスメーカーのカタログを取り寄せましょう。各社の公式サイトから個別に請求できるほか、複数のメーカーのカタログを一度に請求できる「一括請求サイト」を利用すると効率的です。

カタログでは、各社の家づくりに対するコンセプト、商品ラインナップ、標準仕様、デザインの実例、採用している技術などを比較できます。この段階で、自分たちの好みに合いそうなハウスメーカーをいくつかリストアップしておくと、次のステップに進みやすくなります。

③ 住宅展示場や見学会に行く

カタログで得た情報を、今度はリアルに体感するステップです。住宅展示場に足を運び、モデルハウスを見学しましょう。写真だけではわからない空間の広がりや素材の質感、動線などを実際に確かめることができます。

モデルハウスは、各社が最新技術やデザイン力をアピールする場であり、豪華なオプション仕様になっていることが多いですが、それでもそのメーカーの目指す家づくりの方向性を理解する上で非常に参考になります。常駐している営業担当者に直接質問したり、相談したりできる良い機会でもあります。また、可能であれば、実際に人が住む家を見学できる「完成見学会」や「入居者宅見学会」に参加するのもおすすめです。

④ 候補のハウスメーカーを3〜5社に絞る

情報収集と見学を通じて得た情報をもとに、本格的に比較検討するハウスメーカーを3〜5社程度に絞り込みます。

絞り込む際の基準は、「後悔しないハウスメーカーの選び方 8つの比較ポイント」で解説した項目を参考にしてください。デザイン、性能、予算、そして担当者との相性などを総合的に判断します。あまりに多くの会社と交渉を進めると、時間も労力もかかりすぎてしまい、かえって判断が難しくなるため、この段階である程度絞ることが重要です。

⑤ 見積もりとプランを比較検討する

絞り込んだ数社に対して、同じ予算や要望を伝えた上で、具体的な間取りプランと見積もりの作成を依頼します。これを「相見積もり」と呼びます。

各社から提出されたプランと見積もりを、以下の点で比較検討します。

- プラン: 要望がどれだけ反映されているか。自分たちが気づかなかったプロならではの提案があるか。

- 見積もり: 金額だけでなく、どこまでの工事や費用が含まれているかを詳細に確認する。「一式」などの曖昧な項目がないかチェックする。

- 担当者の対応: 提案の質や、質問に対する回答の的確さ、熱意など。

ここが家づくりのパートナーを選ぶ上で最も重要なプロセスです。納得がいくまで、何度も打ち合わせを重ねましょう。

⑥ 契約するハウスメーカーを決める

すべての比較検討を終え、「この会社と家づくりを進めたい」と心から思える一社が見つかったら、いよいよ契約です。ハウスメーカーと「工事請負契約」を結びます。

契約は、法的な効力を持つ重要な行為です。契約書にサインをする前に、契約書の内容、最終的な見積書、設計図面、仕様書などを隅々まで確認し、少しでも疑問や不明な点があれば、必ず担当者に質問して解消しておきましょう。契約後の仕様変更は、追加費用が発生したり、そもそも変更ができなかったりする場合があるため、慎重に進めることが大切です。

ハウスメーカー選びで失敗しないための注意点

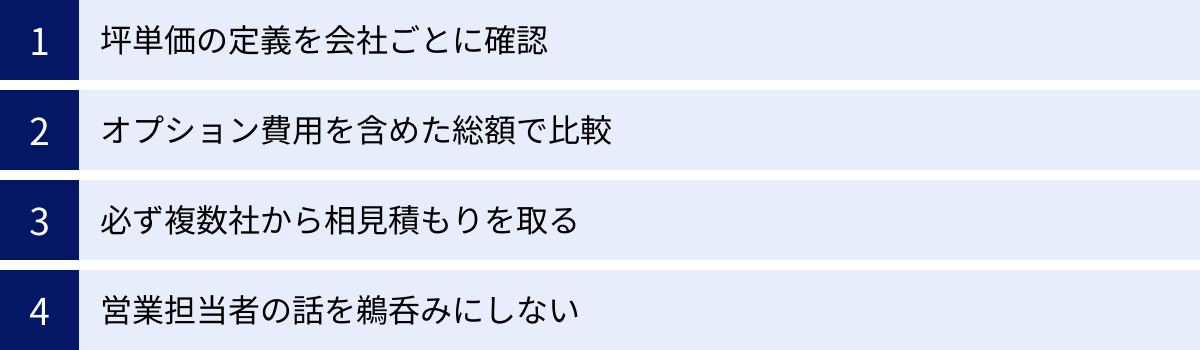

多くの時間と労力をかけて行うハウスメーカー選び。最後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、特に注意すべき4つのポイントを解説します。

坪単価の定義を会社ごとに確認する

多くの人が目安にする「坪単価」ですが、これには落とし穴があります。実は、坪単価の計算方法には統一されたルールがなく、ハウスメーカーによって定義が異なります。

坪単価は通常「本体工事費 ÷ 面積」で計算されますが、この「面積」の捉え方が問題です。

- 延床面積: 建築基準法上の床面積。居住スペースのみが対象。

- 施工床面積: 延床面積に加え、バルコニー、ポーチ、吹き抜けなど、工事を行うすべての面積を含む。

一般的に、施工床面積は延床面積よりも大きくなります。そのため、同じ本体価格でも、施工床面積で割った方が坪単価は安く見えます。坪単価の安さだけを比較するのではなく、「どの面積で計算されているのか」「本体工事費に何が含まれているのか」を必ず確認し、公平な条件で比較することが重要です。

オプション費用を含めた総額で比較する

住宅展示場のきらびやかなモデルハウスや、カタログの美しい写真に心を奪われることは多いでしょう。しかし、そこで使われている建材や設備の多くは、標準仕様ではなく「オプション」であることがほとんどです。

最初の見積もりは、あくまで標準仕様をベースにしたものであることが多く、自分たちの希望(例:キッチンをグレードアップしたい、床材を無垢材にしたい、太陽光パネルを載せたい等)を加えていくと、オプション費用が積み重なり、最終的な金額が当初の想定を大幅に超えてしまうケースが後を絶ちません。

ハウスメーカーを比較する際は、自分たちが実現したい暮らしに必要な仕様をできるだけ盛り込んだ「オプション込みの見積もり」を依頼し、最終的な「総額」で判断することが、予算オーバーを防ぐための鉄則です。

1社だけで決めずに必ず相見積もりを取る

「このメーカーのデザインが気に入ったから」「営業担当者が熱心だから」といった理由で、最初から1社に絞って話を進めてしまうのは非常に危険です。必ず複数のハウスメーカー(できれば3社以上)から、同じ条件でプランと見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。

相見積もりには、以下のような大きなメリットがあります。

- 価格の比較: 各社の価格設定を比較することで、提示された金額の妥当性を判断できます。価格交渉の材料にもなります。

- プランの比較: 同じ要望でも、各社から全く違うプランが提案されることがあります。自分たちでは思いつかなかったようなアイデアに出会え、プランの質を高めることができます。

- 担当者の比較: 各社の担当者の提案力や対応力を比較することで、本当に信頼できるパートナーを見極めることができます。

手間はかかりますが、相見積もりは後悔しない家づくりのために不可欠なプロセスです。

営業担当者の話を鵜呑みにしない

ハウスメーカーの営業担当者は、家づくりの頼れるパートナーですが、同時に自社の住宅を販売するプロでもあります。当然、自社のメリットや強みを強調してアピールします。

「今月中に契約していただければ、〇〇をサービスします」

「このキャンペーンは今だけです」

といったセールストークに惑わされて、冷静な判断を失ってはいけません。もちろん、魅力的な提案である場合もありますが、契約を急がせるような言動には注意が必要です。

大切なのは、担当者の話を鵜呑みにせず、自分たちで情報を集め、比較検討することです。メリットだけでなく、デメリットや制約についてもしっかりと説明してくれる誠実な担当者かどうかを見極めましょう。納得できるまで質問し、自分たちのペースで家づくりを進めることが、失敗を防ぐ鍵となります。

ハウスメーカー比較に関するよくある質問

最後に、ハウスメーカー選びに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

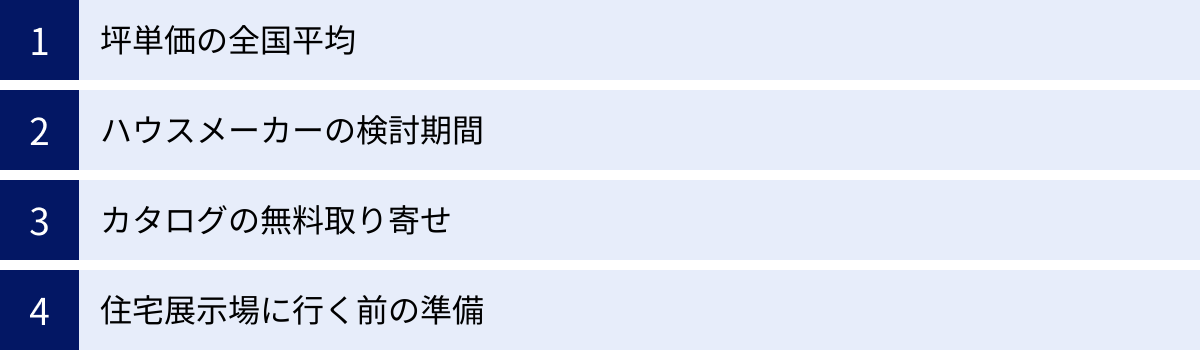

坪単価の全国平均はいくらですか?

住宅金融支援機構が発表した「2022年度 フラット35利用者調査」によると、土地付注文住宅融資利用者の注文住宅の建築費は全国平均で3,715.2万円、住宅面積は全国平均で122.8㎡(約37.1坪)でした。

このデータから坪単価を計算すると、以下のようになります。

3,715.2万円 ÷ 37.1坪 ≒ 約99.9万円/坪

ただし、これはあくまで全国平均の参考値です。坪単価は、建物の構造(木造、鉄骨造など)、仕様、設備、そして建築するエリア(都市部か地方か)によって大きく変動します。この数値を一つの目安としつつ、実際の見積もりで比較することが重要です。

(参照:住宅金融支援機構「2022年度 フラット35利用者調査」)

ハウスメーカーの検討期間はどのくらいですか?

人によって様々ですが、一般的には半年から1年程度をかける方が多いようです。

- 情報収集(1〜3ヶ月): カタログ請求、ウェブサイトでの比較など。

- 見学・相談(1〜3ヶ月): 住宅展示場や見学会への参加、営業担当者との面談。

- 比較検討・交渉(2〜4ヶ月): 複数社からのプラン・見積もり取得、詳細な打ち合わせ。

- 最終決定・契約(1〜2ヶ月): 契約内容の確認、工事請負契約の締結。

土地探しから始める場合は、さらに長い期間が必要になることもあります。一生に一度の大きな買い物ですので、焦らずじっくりと時間をかけて、納得のいくまで検討することをおすすめします。

カタログは無料で取り寄せられますか?

はい、ほとんどのハウスメーカーのカタログは、無料で取り寄せることができます。各社の公式サイトにある資料請求フォームから申し込むのが一般的です。

また、複数のハウスメーカーのカタログを一度にまとめて請求できる「一括資料請求サイト」も便利です。一回の入力で、気になるメーカーのカタログを効率的に集めることができます。まずはカタログで各社の特徴を大まかに掴むことから始めるのが、家づくりの第一歩としておすすめです。

住宅展示場に行く前に準備することはありますか?

手ぶらで気軽に見学に行っても問題ありませんが、事前に少し準備をしておくと、より有意義な時間にできます。

- 家族の要望をまとめておく: どんな家に住みたいか、優先順位は何か、家族で話し合っておくと、営業担当者への質問や相談がスムーズになります。

- 大まかな予算を把握しておく: 総予算がどれくらいかを伝えると、より現実的な提案を受けやすくなります。

- 質問リストを作成する: 聞きたいこと(性能、保証、価格など)をメモしておくと、聞き忘れを防げます。

- カメラ(スマホ)やメジャーを持参する: 気になった間取りやデザインを写真に撮ったり、家具の配置をイメージするために寸法を測ったりするのに役立ちます。

住宅展示場は、家づくりのイメージを膨らませる絶好の機会です。ぜひ楽しみながら、未来の我が家のヒントを探してみてください。