マイホームの購入は、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。しかし、いざ家づくりを始めようと思っても、「何から手をつければいいのか分からない」「どんなハウスメーカーがあるの?」「予算はどれくらい必要なの?」など、次々と疑問が湧いてくるのではないでしょうか。そんな家づくり初心者の強い味方となるのが「住宅展示場」です。

特に、住宅展示場で開催される多種多様な「イベント」は、家づくりの情報収集を効率的に、そして楽しく進めるための絶好の機会と言えます。相談会や見学会といった実践的なものから、お子様が喜ぶキャラクターショーまで、その内容は実にさまざまです。

この記事では、これから家づくりを検討する方に向けて、住宅展示場のイベントを最大限に活用するためのノウハウを網羅的に解説します。イベントの種類や参加するメリット・デメリットはもちろん、後悔しないための準備、当日の上手な回り方、モデルハウスで見るべきポイントまで、具体的かつ分かりやすくお伝えします。

この記事を読めば、住宅展示場のイベントが単なるお祭りでなく、理想の住まいを実現するための重要なステップであることが理解できるはずです。ぜひ最後までご覧いただき、あなたの家づくりにお役立てください。

目次

住宅展示場のイベントとは

マイホームを考え始めたとき、多くの人が最初に訪れる場所の一つが住宅展示場です。そこでは、ただモデルハウスが並んでいるだけでなく、来場者を楽しませ、家づくりへの関心を深めるための様々なイベントが頻繁に開催されています。まずは、住宅展示場そのものの役割と、そこで行われるイベントの目的や内容について理解を深めていきましょう。

そもそも住宅展示場とは

住宅展示場とは、複数のハウスメーカーや工務店が自社の建築したモデルハウス(住宅商品)を展示し、来場者に見学・体感してもらうための施設です。多くの場合、広い敷地に各社の個性あふれるモデルハウスが建ち並んでおり、「総合住宅展示場」と呼ばれます。これにより、来場者は一日で様々なタイプの家を比較検討できます。

モデルハウスは、単なる「家の模型」ではありません。実際に中に入って歩き回り、リビングの広さやキッチンの使い勝手、寝室の落ち着きなどを肌で感じられる「実物大の見本」です。多くの場合、そのハウスメーカーが提供する最新の技術、デザイン、住宅設備がふんだんに盛り込まれており、未来の暮らしを具体的にイメージするためのショールームとしての役割を担っています。

住宅展示場には、全国規模で展開する大手ハウスメーカーが多数出展している「総合住宅展示場」のほかに、特定のハウスメーカーが自社の敷地内などで複数のモデルハウスを展示する「単独展示場(自社展示場)」や、地域に根差した工務店が手掛ける展示場など、いくつかの形態があります。

これらの施設は、これから家を建てたいと考えているすべての人々を対象としています。まだ漠然と「いつかはマイホームが欲しいな」と考えている段階の初心者から、すでに土地を所有し、建築するハウスメーカーを具体的に比較検討している段階の人まで、それぞれのニーズに応じた情報提供や相談対応が行われています。住宅展示場は、家づくりのプロセスにおける情報収集、イメージの具体化、そしてパートナーとなる建築会社選びの拠点となる、非常に重要な場所なのです。

住宅展示場で開催されるイベントの内容

ハウスメーカーは、なぜ住宅展示場でイベントを開催するのでしょうか。その最大の目的は「集客」です。家づくりは多くの人にとって未知の領域であり、用事もなく住宅展示場に足を運ぶのは少しハードルが高いと感じるかもしれません。そこで、魅力的で楽しいイベントを企画することで、来場のきっかけを作り、家づくりへの関心を喚起しているのです。

開催されるイベントの内容は非常に多岐にわたります。

- 家づくりに直結する専門的なイベント: ファイナンシャルプランナーによる「住宅ローン相談会」や「資金計画セミナー」、不動産の専門家による「土地探し相談会」、設計士が直接アドバイスする「間取り相談会」など、家づくりの具体的な悩みを解決するための企画です。

- 家族みんなで楽しめるエンターテインメント系のイベント: お子様に大人気の「キャラクターショー」や「ヒーローショー」、動物と触れ合える「移動動物園」、ものづくりの楽しさを体験できる「DIYワークショップ」、縁日気分を味わえる「お祭り広場」などがあります。これらは、家づくりにまだ関心のない家族(特に子ども)も一緒に来場しやすくするための工夫です。子どもがイベントを楽しんでいる間に、大人は落ち着いてモデルハウスを見学するといった過ごし方もできます。

- お得なプレゼントや特典がもらえるキャンペーン: 来場予約をするだけでクオカードやギフト券がもらえたり、アンケートに答えると日用品や人気のお菓子がもらえたりするキャンペーンは非常に人気があります。複数のモデルハウスを見学すると参加できるスタンプラリーや、豪華賞品が当たる大抽選会なども定番の企画です。

これらのイベントは、家づくりという大きな決断への心理的なハードルを下げ、楽しみながら情報収集を始めてもらうための、ハウスメーカー側からの「おもてなし」と言えるでしょう。イベントをきっかけに住宅展示場を訪れ、最新のモデルハウスに触れることで、「こんな家に住みたい」という夢が膨らみ、家づくりがより身近なものとして感じられるようになります。

住宅展示場のイベントの種類

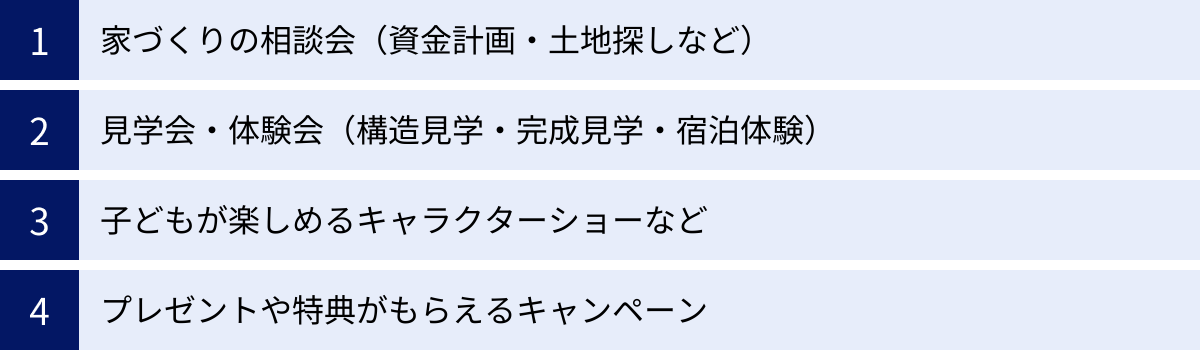

住宅展示場で開催されるイベントは、その目的や対象者に応じて多種多様です。ここでは、代表的なイベントを4つのカテゴリーに分けて、それぞれの内容や特徴を詳しく解説します。自分たちの現在の検討段階や興味に合わせて、どのイベントに参加すべきか考えてみましょう。

家づくりの相談会(資金計画・土地探しなど)

家づくりを具体的に進める上で避けて通れないのが、「お金」と「土地」の問題です。これらの専門的な悩みや不安を解消するために、各種相談会がイベントとして開催されます。

資金計画相談会・住宅ローンセミナー

これは、家づくりにかかる総費用や住宅ローンの仕組みについて、専門家から直接話を聞ける貴重な機会です。

- 内容: ファイナンシャルプランナー(FP)や銀行のローン担当者が講師となり、住宅ローンの種類や金利、団体信用生命保険の仕組み、無理のない返済計画の立て方、利用できる減税制度(住宅ローン控除など)について解説します。セミナー形式のほか、個別の相談会が設けられることも多く、自分たちの年収や自己資金に基づいた具体的なシミュレーションをしてもらうことも可能です。

- メリット: 漠然としたお金の不安を解消し、自分たちが建てられる家の予算規模を客観的に把握できます。 ネットや本だけでは分かりにくい複雑な制度についても、専門家に直接質問できるため、理解が深まります。

- 対象者: 「何から始めたらいいか分からない」という初心者から、「自分たちの年収でいくらまで借りられるか知りたい」という具体的な検討段階の人まで、幅広くおすすめです。

土地探し相談会

理想の家を建てるには、まずその土台となる土地が必要です。この相談会では、土地探しのプロがノウハウを伝授してくれます。

- 内容: ハウスメーカーの担当者や提携する不動産会社のスタッフが、希望エリアの土地相場、土地選びの際にチェックすべきポイント(用途地域、建ぺい率・容積率、日当たり、周辺環境など)、良い土地情報の見つけ方などを教えてくれます。まだ公開されていない「未公開物件」の情報を紹介してもらえることもあります。

- メリット: 家を建てるプロの視点から土地選びのアドバイスをもらえるため、後から「こんなはずではなかった」という失敗を防げます。ハウスメーカーによっては、土地探しから建物の設計・施工までをワンストップでサポートしてくれるため、手間を大幅に削減できます。

- 対象者: これから土地を探し始める人、自分で探しているがなかなか良い土地が見つからない人に最適です。

見学会・体験会(構造見学・完成見学・宿泊体験)

モデルハウスの見学だけでなく、よりリアルな家づくりを体感できるのが、各種見学会や体験会です。これらは、ハウスメーカーの技術力や品質を深く知るための重要なイベントです。

構造見学会・現場見学会

これは、建築途中の現場を公開し、完成後には壁や天井に隠れて見えなくなってしまう「家の構造部分」を直接確認できるイベントです。

- 内容: 柱や梁の太さ・材質、基礎のつくり、断熱材の施工方法、耐震金物、配線・配管の様子など、住宅の性能を左右する重要な部分を見学できます。現場監督や設計担当者が、自社の工法や技術の強みを詳しく解説してくれます。

- メリット: そのハウスメーカーが「見えない部分」にまでこだわって家づくりをしているか、品質管理が徹底されているかを確認できます。 住宅の安全性や快適性を重視する人にとっては、非常に有益な情報が得られます。

完成見学会(オープンハウス)

実際に施主が建て、引き渡し前の家を見学させてもらうイベントです。

- 内容: 豪華なオプション満載のモデルハウスとは異なり、施主の予算やライフスタイルに合わせて建てられた「リアルな家」を見ることができます。現実的な間取りの広さ、標準仕様の設備のグレード、施主がこだわったポイントなどを参考にできます。

- メリット: 自分たちの家づくりの参考になるアイデアやヒントが満載です。モデルハウスで感じた「広すぎる」「豪華すぎる」といったギャップを埋め、等身大の家づくりをイメージするのに役立ちます。

宿泊体験会

モデルハウスや専用の宿泊体験棟に一泊し、その家の性能や住み心地を五感で体感できる、非常に人気の高いイベントです。

- 内容: 実際にキッチンで料理をしたり、お風呂に入ったり、ベッドで眠ったりと、普段の生活に近い形で過ごします。これにより、カタログの数値だけでは分からない断熱性(冬の暖かさ、夏の涼しさ)、気密性・遮音性(外の音の聞こえ方)、全館空調の快適さ、設備の使い勝手などをじっくりと確認できます。

- メリット: 「本当にこのハウスメーカーの家は快適なのか?」という最大の疑問に、自分自身の体で答えを出すことができます。 特に、高気密・高断熱住宅の性能は、一晩過ごしてみることでその価値が明確に理解できます。

子どもが楽しめるキャラクターショーなど

住宅展示場が家族連れで賑わう大きな理由の一つが、子ども向けのエンターテインメントイベントです。

- 内容: テレビで人気のキャラクターやヒーローが登場するショー、ウサギやモルモットと触れ合える移動動物園、スーパーボールすくいや射的などが楽しめる縁日コーナー、親子で参加できるDIYやクラフトのワークショップ、ふわふわの遊具など、子どもが夢中になる企画が満載です。

- 目的・メリット: これらのイベントは、家づくりに関心がない家族も「遊びに行く」という気軽な感覚で展示場に足を運ぶきっかけになります。子どもがイベントに夢中になっている間に、夫婦で交代しながらゆっくりとモデルハウスを見学したり、担当者の話を聞いたりできるため、結果的に効率的な情報収集につながります。家族全員が楽しめる休日のレジャースポットとして活用するのも良いでしょう。

プレゼントや特典がもらえるキャンペーン

来場者の満足度を高め、次のアクション(商談など)につなげるために、お得なキャンペーンも頻繁に実施されています。

- 内容: Webからの来場予約で1,000円〜数千円分のクオカードや電子ギフト券がもらえる「予約特典」、アンケートに回答するだけでお菓子や洗剤、おもちゃなどがもらえる「来場特典」、複数のモデルハウスを見学してスタンプを集めると参加できる「スタンプラリー抽選会」などが代表的です。

- メリット・注意点: プレゼントは純粋に嬉しいものですが、特典をもらうにはアンケートへの個人情報の記入や、複数のモデルハウス見学が条件となっている場合がほとんどです。特典目当てで訪れること自体は問題ありませんが、その後の営業連絡が来る可能性も念頭に置いておきましょう。また、イベントによっては特典の数に限りがあるため、早めの時間帯に来場するのがおすすめです。

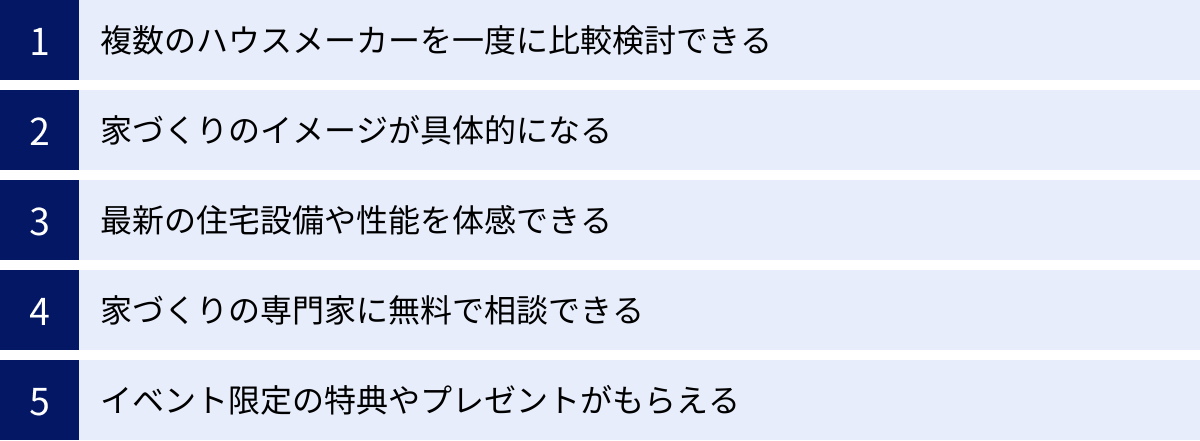

住宅展示場のイベントに参加する5つのメリット

住宅展示場のイベントに参加することは、家づくりを進める上で多くの利点をもたらします。情報収集の効率化から、具体的なイメージの構築、専門家との出会いまで、そのメリットは多岐にわたります。ここでは、イベント参加によって得られる5つの大きなメリットを詳しく解説します。

① 複数のハウスメーカーを一度に比較検討できる

家づくりにおいて、自分たちに合ったハウスメーカーを見つけることは最も重要なプロセスの一つです。しかし、数あるハウスメーカーのモデルハウスを個別に一つひとつ訪問するのは、多大な時間と労力がかかります。

総合住宅展示場は、この問題を解決してくれる最適な場所です。一つの敷地内に様々なハウスメーカーのモデルハウスが集結しているため、移動の手間なく、短時間で効率的に各社を比較検討できます。

例えば、午前中にA社のモダンでスタイリッシュな鉄骨造の家を見学し、午後にB社の温かみのある木造の家を見学するといったことが容易にできます。それぞれの家のデザインテイスト、得意とする工法(木造軸組、2×4、鉄骨造、RC造など)、コンセプトの違いをその場で直接比較できるため、自分たちの好みが明確になっていきます。

また、建物の比較だけでなく、各社の「人」、つまり営業担当者の対応も比較できる点は大きなメリットです。説明の分かりやすさ、知識の豊富さ、人柄、提案力など、これから長い付き合いになるかもしれないパートナーとして信頼できるかどうかを見極める良い機会となります。一日で複数の会社の雰囲気や担当者の質を体感できるのは、住宅展示場ならではの大きな利点です。

② 家づくりのイメージが具体的になる

間取り図やカタログ、ウェブサイトの写真だけでは、空間のスケール感や素材の質感、光の入り方などを正確に把握することは困難です。「LDK20畳」と聞いても、実際の広さがどれくらいなのか、天井の高さによってどう印象が変わるのかは、体感してみないと分かりません。

住宅展示場のモデルハウスは、この「体感」を提供してくれる場所です。

- 空間のスケール感: 吹き抜けの開放感、リビング階段の存在感、廊下の幅、収納の奥行きなどを実際に歩き回り、自分の体で感じることで、図面上の数字が持つ意味を理解できます。

- 生活のシミュレーション: 「このキッチンなら夫婦で並んで料理ができそう」「このソファに座ってテレビを見たらこんな感じか」「洗濯物を干す動線はスムーズかな」など、自分たちの未来の暮らしを具体的にシミュレーションできます。

- アイデアの発見: 自分たちでは思いつかなかったような間取りの工夫(例えば、スキップフロアや回遊動線)や、便利な収納のアイデア(シューズインクロークやパントリーなど)、おしゃれなインテリアのヒントに満ちあふれています。

このように、モデルハウスの中を歩き回り、五感で感じることで、漠然としていた「理想の家」の輪郭がはっきりと見えてきます。 この具体的なイメージを持つことが、その後の設計の打ち合わせなどをスムーズに進める上で非常に重要になります。

③ 最新の住宅設備や性能を体感できる

モデルハウスは、各ハウスメーカーの「顔」であり、技術力や提案力をアピールする場でもあります。そのため、キッチン、バスルーム、トイレなどの住宅設備は、最新かつグレードの高いものが導入されていることがほとんどです。

ショールームを何件も回らなくても、一度に様々なメーカーの最新設備に触れることができます。例えば、自動洗浄機能付きのトイレ、手を使わずに水が出るタッチレス水栓、掃除がしやすいレンジフード、大容量の食器洗い乾燥機など、日々の家事を楽にしてくれる便利な機能を実際に操作してみることで、その価値を実感できるでしょう。

また、設備だけでなく、住宅性能を体感できるのも大きなメリットです。

- 断熱性・気密性: 夏は涼しく冬は暖かい高気密・高断熱住宅の快適さは、モデルハウスに入った瞬間に感じられることがあります。特に、宿泊体験会などのイベントでは、その性能をじっくりと体感できます。

- 耐震性: 地震の揺れを軽減する制震・免震システムの構造模型や、体験装置が設置されていることもあり、日本の家づくりに不可欠な安全性能について理解を深められます。

- スマートホーム: スマートフォンや音声で家電を操作するIoT技術や、エネルギーの使用量を可視化するHEMS(ヘムス)など、未来の暮らしを先取りした技術に触れる機会も得られます。

これらの最新技術や性能を実物で確認し、そのメリットを理解することは、自分たちの家に取り入れるべき機能を取捨選択する上で大いに役立ちます。

④ 家づくりの専門家に無料で相談できる

家づくりには、建築、法律、税金、金融など、様々な専門知識が必要です。住宅展示場には、これらの知識を持つプロフェッショナルが常駐しており、無料で直接相談できるという大きなメリットがあります。

常駐している営業担当者は、自社の製品知識はもちろん、家づくり全般に関する幅広い知識を持っています。漠然とした「何から始めたらいいの?」という質問から、「この土地の法規制でどんな家が建てられますか?」といった専門的な質問まで、丁寧に答えてくれます。

さらに、イベント開催時には、普段はなかなか会えない専門家と話せるチャンスがあります。

- ファイナンシャルプランナー(FP): 住宅ローンの組み方やライフプランに基づいた資金計画など、お金に関するパーソナルな相談ができます。

- 設計士・建築士: 間取りの希望を伝え、その場で簡単なプランを提案してもらったり、設計上のアドバイスをもらえたりします。

- インテリアコーディネーター: 内装の色使いや家具の選び方など、おしゃれな空間づくりのコツを教えてもらえます。

通常であれば有料となるような専門家への相談が、イベントの一環として無料で提供されることも少なくありません。家づくりの初期段階で専門家のアドバイスを受けることは、その後のプロセスをスムーズに進め、後悔のない選択をするために非常に価値があります。

⑤ イベント限定の特典やプレゼントがもらえる

前述の通り、住宅展示場のイベントでは、来場者向けの様々な特典やプレゼントが用意されています。これらも、参加する上での分かりやすいメリットの一つです。

クオカードやギフト券、日用品といったプレゼントは、家計の助けになり純粋に嬉しいものです。また、お子様向けのおもちゃやキャラクターグッズは、家族での来場をより楽しいものにしてくれます。

しかし、注目すべきはそれだけではありません。イベントによっては、契約時に利用できる特別な特典が用意されていることがあります。例えば、「イベント参加者限定で、建築費用から〇〇万円割引」「太陽光発電システムをサービス」「高性能な食洗機に無料でグレードアップ」といった、金銭的価値の大きなオファーです。

もちろん、こうした特典に釣られて冷静な判断を欠いてはいけませんが、もし気に入ったハウスメーカーが見つかった場合、こうした特典は大きな後押しになります。楽しみながら情報収集をし、さらにお得な特典まで手に入れられる可能性がある点は、住宅展示場イベントならではの魅力と言えるでしょう。

知っておきたい!住宅展示場イベントの2つのデメリット

住宅展示場のイベントはメリットが多い一方で、知らずに参加すると戸惑ったり、後で不満を感じたりする可能性のある側面も存在します。ここでは、あらかじめ理解しておくべき2つのデメリットと、その上手な対処法について解説します。これらを事前に把握しておくことで、より賢く、ストレスなくイベントを活用できます。

① 営業担当者から連絡がくる可能性がある

住宅展示場を訪れると、ほとんどの場合、最初に見学受付でアンケートの記入を求められます。氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった個人情報に加え、現在の住まい、家族構成、世帯年収、建築予定時期、希望エリアなどを記入するこのアンケートは、ハウスメーカーにとって貴重な顧客情報となります。

このアンケートに情報を記入した結果、後日、営業担当者から電話やメール、ダイレクトメール(DM)などで連絡が来ることが一般的です。 これが、多くの人が「デメリット」と感じる点でしょう。「まだ具体的に考えていないのに、しつこく営業されたらどうしよう」「断るのが苦手だ」といった不安を感じるかもしれません。

【上手な対処法】

この営業連絡は、ある程度は避けられないものと理解しつつ、上手に対処する方法を知っておくことが重要です。

- アンケートで意思表示をする: アンケート用紙には、「今後の情報提供」や「連絡の可否」といった項目が設けられていることが多いです。もし連絡を希望しない場合は、「不要」「希望しない」といった欄に正直にチェックを入れましょう。

- 現状を正直に伝える: 営業担当者との会話やアンケートの備考欄で、「今日は情報収集を始めたばかりです」「具体的な計画はまだありません」「比較検討中なので、こちらから必要になったら連絡します」といったように、自分たちの現在の状況を正直に伝えることが効果的です。これにより、相手も無闇な営業を控える傾向があります。

- 連絡が来た際にはっきりと断る: もし不要な連絡が続く場合は、次回の電話などで「今のところ進展はないので、しばらく連絡は控えていただけますか」と、はっきりと、しかし丁寧に断る勇気を持ちましょう。

一方で、この営業連絡は必ずしも悪いことばかりではありません。見方を変えれば、一般には公開されない限定イベントの案内や、最新のキャンペーン情報、希望エリアの土地情報などを優先的に知らせてもらえるチャンスでもあります。自分にとって有益な情報を提供してくれる担当者であれば、良好な関係を築くメリットもあります。重要なのは、自分たちのペースを守り、不要な場合はきちんと意思表示をすることです。

② モデルハウスはオプション満載で標準仕様ではないことが多い

住宅展示場に建ち並ぶモデルハウスは、どれも魅力的で、夢が膨らむ空間です。しかし、ここで一つ、非常に重要な注意点があります。それは、「モデルハウスの仕様=標準仕様」ではないということです。

モデルハウスは、来場者に自社の技術力やデザインの魅力を最大限にアピールするための「広告塔」です。そのため、以下のような特徴があります。

- 豪華なオプション設備: キッチンは最高級グレード、床材は無垢材や高価なタイル、壁は塗り壁やデザインクロス、窓は大きく断熱性の高いトリプルガラスなど、標準仕様ではなく高価なオプション品が多用されています。

- 延床面積が大きい: 一般的な家庭が建てるサイズよりもかなり大きく設計されていることがほとんどです。これにより、空間がより広く、開放的に感じられます。

- 家具やインテリアも特別: プロのインテリアコーディネーターが選んだ、家にぴったりの高価な家具や照明、カーテン、小物などが配置されており、空間全体が洗練されて見えます。

この「夢の空間」を自分たちの家の基準だと勘違いしてしまうと、いざ自分たちの予算で見積もりを取った際に、その金額の高さに愕然とすることになります。 「モデルハウスのあのキッチンにしたい」「この床材がいい」と希望を詰め込んだ結果、予算を大幅にオーバーしてしまうのは、よくある失敗例です。

【上手な対処法】

このギャップに惑わされず、現実的な家づくりを進めるためには、見学時に以下の点を意識することが不可欠です。

- 「これは標準ですか?オプションですか?」と質問する: 気になった設備や建材、仕様について、一つひとつ担当者に確認する癖をつけましょう。これは最も重要なポイントです。

- 標準仕様のカタログやサンプルを見せてもらう: 「標準仕様だと、どのようなキッチンや床材になりますか?」と尋ね、カタログやサンプルを見せてもらいましょう。これにより、標準仕様のレベルを具体的に把握できます。

- 「標準仕様で見積もるといくらですか?」と聞く: モデルハウスの仕様ではなく、標準仕様で建てた場合の坪単価や概算費用を聞くことで、より現実的な資金計画の参考にできます。

モデルハウスはあくまで「理想の形」であり、自分たちの家づくりの「ヒント」や「アイデア」を得る場所だと割り切ることが大切です。豪華な仕様に目を奪われるだけでなく、その裏にある標準仕様をしっかりと確認する冷静な視点を持つことが、後悔しないための鍵となります。

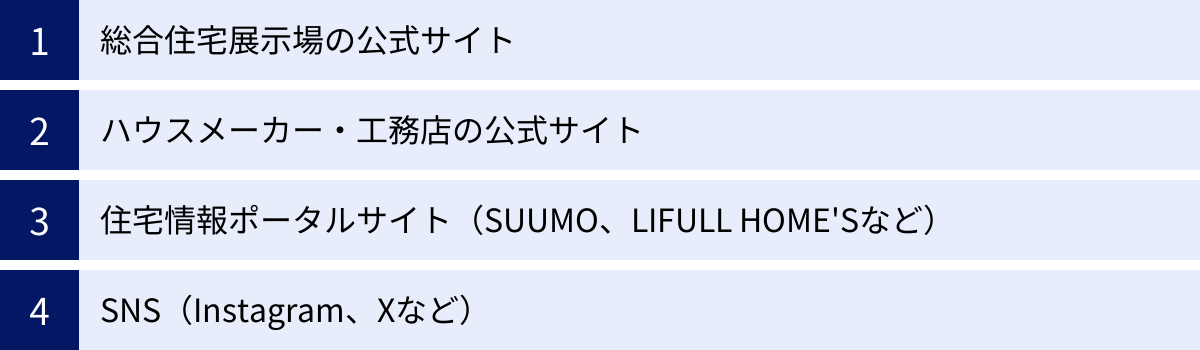

住宅展示場のイベント情報の探し方

魅力的なイベントが満載の住宅展示場ですが、その情報を効率的に見つけるにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、主な4つの探し方を紹介します。それぞれの方法に特徴があるので、組み合わせて活用することで、自分にぴったりのイベントを見つけやすくなります。

総合住宅展示場の公式サイト

最も確実で網羅的な情報源は、ABCハウジング、ハウジングステージ(旧・住宅展示場ドットコム)、tvkハウジングプラザといった大手総合住宅展示場の運営会社が提供する公式サイトです。

これらのサイトには、以下のような特徴があります。

- エリア別・日付別の検索機能: 自分が住んでいる地域や、行きたい日付を指定して、開催されるイベントを簡単に検索できます。

- イベントカレンダー: 月間のイベントスケジュールがカレンダー形式で掲載されており、一目でいつ、どのようなイベントがあるか把握できます。週末の予定を立てる際に非常に便利です。

- 特集ページ: 「資金計画セミナー特集」「子ども向けイベント特集」など、テーマごとにイベントがまとめられていることもあり、目的に合わせて探しやすくなっています。

- 出展メーカー一覧: その展示場に出展しているハウスメーカーの一覧と、各モデルハウスの紹介ページがあり、事前にどんな家が見られるのかを確認できます。

さらに、多くの公式サイトではWebからの来場予約機能が用意されています。事前に予約しておくことで、当日の受付がスムーズになるだけでなく、「予約者限定のギフト券プレゼント」など、通常よりもお得な特典がもらえるケースが多いため、積極的に活用するのがおすすめです。まずは、お近くの総合住宅展示場の名前で検索し、公式サイトをチェックすることから始めましょう。

参照:ABCハウジング、ハウジングステージ、tvkハウジング

ハウスメーカー・工務店の公式サイト

もし、すでに気になるハウスメーカーや工務店がいくつかある場合は、その会社の公式サイトを直接チェックするのが有効です。

総合住宅展示場のサイトには掲載されていない、その会社が独自に開催するイベント情報が見つかることがあります。

- 完成見学会・構造見学会: 実際に建築中の現場や、施主が建てたばかりの家を見学できるこれらのイベントは、会社の公式サイトで告知されることがほとんどです。リアルな家づくりを知る上で非常に貴重な機会です。

- 工場見学会: ハウスメーカーの部材を生産している工場を見学するイベントです。品質管理の体制や、普段は見られない製造工程を知ることができます。

- 宿泊体験会: 自社のモデルハウスや宿泊体験棟に泊まれる人気のイベントも、公式サイトから申し込みを受け付けている場合が多いです。

- オーナー宅訪問: 実際にそのハウスメーカーで家を建てて住んでいる「オーナー」の家を訪問し、住み心地やアフターサービスについて生の声を聞けるイベントもあります。

特定の会社に深く興味があるなら、その会社の公式サイトを定期的に訪れたり、メールマガジンや会員制度に登録したりすることをおすすめします。これにより、一般公開前の先行情報や、会員限定の特別なイベントの案内を受け取れる可能性があります。

住宅情報ポータルサイト(SUUMO、LIFULL HOME’Sなど)

SUUMO(スーモ)やLIFULL HOME’S(ライフルホームズ)といった、大手の住宅情報ポータルサイトも、イベント情報を探す上で非常に便利なツールです。

これらのサイトは、特定の展示場やハウスメーカーに偏らず、様々な会社の情報を横断的に検索できるのが最大の強みです。

- 豊富な情報量: 全国の住宅展示場やハウスメーカー、工務店が開催するイベント情報が数多く掲載されています。

- 検索・比較のしやすさ: エリアや日付、フリーワード(例:「相談会」「キャラクターショー」)で絞り込み検索ができます。複数のイベントを一覧で比較検討しやすいのが特徴です。

- 独自のキャンペーン: ポータルサイト経由で来場予約をすると、サイト独自のポイントが付与されたり、ギフト券が増額されたりするキャンペーンが実施されていることがあります。公式サイトの特典と比較して、よりお得な方を選ぶと良いでしょう。

不動産情報全般を扱うポータルサイトは、家づくりを始めたばかりで、まだどんなハウスメーカーがあるのかもよく知らないという段階の人にとって、広く浅く情報を集め、世の中の動向を掴むのに最適です。

参照:SUUMO、LIFULL HOME’S

SNS(Instagram、Xなど)

近年、情報収集のツールとして欠かせないのがSNSです。特に、InstagramやX(旧Twitter)、Facebookなどは、リアルタイムで新鮮な情報を得るのに役立ちます。

- Instagram(インスタグラム):

- 「#住宅展示場イベント」「#モデルハウス見学」「#〇〇(地域名)ママ」といったハッシュタグで検索すると、公式アカウントの投稿だけでなく、実際にイベントに参加した人のリアルな口コミや写真が見つかることがあります。

- 各ハウスメーカーや展示場の公式アカウントは、モデルハウスの美しい内装写真や、イベントの様子を投稿していることが多く、会場の雰囲気を掴むのに役立ちます。

- X(旧Twitter):

- リアルタイム性が高いため、直前のイベント告知や、キャンペーン情報などが素早く拡散されます。「住宅展示場」などのキーワードで検索すると、最新の情報をキャッチアップしやすいです。

- Facebook(フェイスブック):

- 地域の住宅展示場や工務店が、Facebookページでイベント情報を発信していることがあります。地域に密着した情報を探すのに適しています。

SNSの利点は、公式情報だけでは分からない「生の声」や「リアルな雰囲気」に触れられることです。ただし、情報の正確性は公式サイトなどで必ず確認するようにしましょう。楽しみながら情報を探したい人には、SNSの活用がおすすめです。

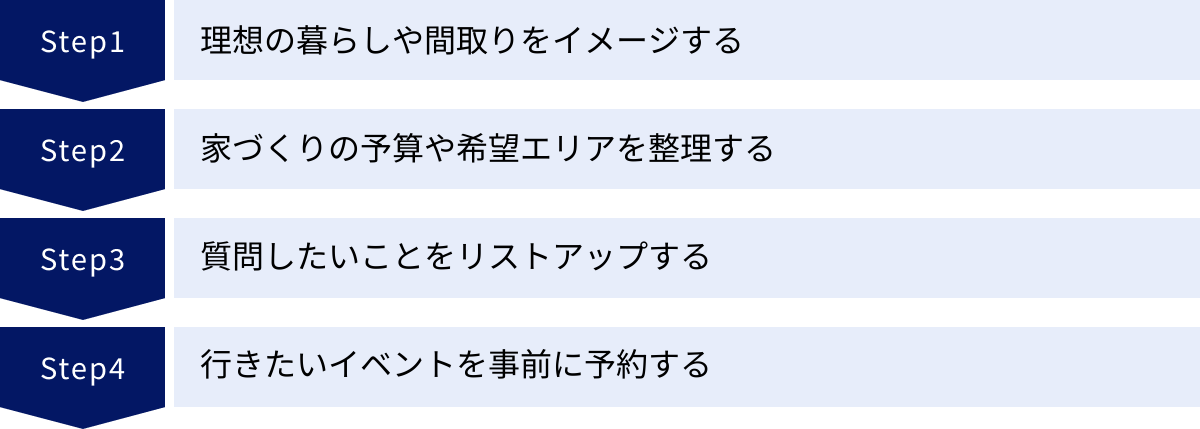

後悔しないためのイベント参加前の準備

住宅展示場のイベントにただ何となく参加するだけでは、得られる情報も限られてしまいます。貴重な時間を最大限に有効活用し、家づくりを大きく前進させるためには、事前の準備が非常に重要です。ここでは、イベント参加前にやっておくべき4つの準備について解説します。

理想の暮らしや間取りをイメージする

モデルハウスを見学する前に、「新しい家で、家族とどんな暮らしがしたいか」を具体的にイメージしておくことが、有意義な見学にするための第一歩です。

まずは家族会議を開き、それぞれが思い描く理想の暮らしについて自由に話し合ってみましょう。

- 「休日は広いリビングに集まって、映画鑑賞を楽しみたい」

- 「庭で家庭菜園やバーベキューがしたい」

- 「リモートワークに集中できる書斎が欲しい」

- 「料理が好きなので、広くて使いやすいアイランドキッチンがいい」

- 「散らかりがちなので、収納はとにかくたくさん欲しい」

- 「洗濯物を干して、たたんで、しまう動線がスムーズな間取りがいい」

このように、漠然とした願望を言葉にしてリストアップしていくと、自分たちが家に何を求めているのかが明確になります。この「理想の暮らしリスト」を頭に入れてモデルハウスを見ることで、「この間取りなら私たちの理想が実現できそう」「この設備は必要ないかもしれない」といったように、自分たちの価値観に照らし合わせて、主体的に見学できるようになります。この作業をせずに見学すると、ただ豪華なモデルハウスに圧倒されてしまい、自分たちにとって本当に必要なものが見えなくなってしまう可能性があります。

家づくりの予算や希望エリアを整理する

家づくりは、夢を語るだけでなく、現実的な制約とも向き合う必要があります。その最も大きなものが「予算」です。

イベントに参加する前に、家づくりにかけられる総予算を大まかにでも把握しておくことが重要です。

- 世帯年収: 夫婦合算の年収はいくらか。

- 自己資金(頭金): 貯蓄のうち、いくらまでを家づくりに充てられるか。

- 住宅ローン借入額: 年収から見て、無理なく返済できる借入額はどれくらいか。インターネットのシミュレーターなどで概算を調べておくと良いでしょう。

- 親からの資金援助: 援助を受けられる可能性があるか、もしあるなら金額はどれくらいか。

これらの要素を整理し、「土地と建物を合わせて、総額〇〇〇〇万円くらいまで」という目安を持っておくと、営業担当者との話が非常にスムーズに進みます。予算を伝えることで、担当者もその範囲内で実現可能な、より現実的で具体的な提案をしてくれるようになります。

また、家を建てたい「希望エリア」をいくつかリストアップしておくことも大切です。

- 通勤・通学の利便性: 最寄り駅までの距離や時間。

- 周辺環境: スーパーや病院、公園、学校などの生活利便施設。

- エリアの雰囲気: 静かな住宅街か、賑やかな商業エリアか。

希望エリアが定まれば、その地域の土地相場を調べることができ、土地代にいくらかかるか、そして残りのいくらを建物にかけられるか、という予算配分がより明確になります。

質問したいことをリストアップする

イベント当日は、初めて見るモデルハウスの雰囲気に圧倒されたり、営業担当者の話に引き込まれたりして、本来聞きたかったことを忘れてしまいがちです。このような事態を防ぐために、事前に「質問リスト」を作成しておくことを強くおすすめします。

家づくりの段階に応じて、質問内容は変わってきます。

【初心者向けの質問例】

- 「御社の家の特徴や一番の強みは何ですか?」

- 「家が完成するまでの大まかな流れと期間を教えてください。」

- 「このモデルハウスの坪単価はいくらですか?」

- 「標準仕様で建てた場合の坪単価の目安はいくらですか?」

【具体的な検討者向けの質問例】

- 「耐震等級はいくつですか?長期優良住宅の認定は取得できますか?」

- 「断熱性能を示すUA値や、気密性能を示すC値の目標値はありますか?」

- 「保証制度や、引き渡し後のアフターメンテナンスの内容を詳しく教えてください。」

- 「〇〇という土地を持っているのですが、法的な制約など、どのような家が建てられそうか見ていただけますか?」

これらの質問をメモ帳やスマートフォンのメモ機能に書き出しておき、当日それを見ながら話を聞くようにしましょう。準備された質問をすることで、情報収集の質が格段に上がり、ハウスメーカーを客観的に比較評価するための材料が手に入ります。

行きたいイベントを事前に予約する

興味のあるイベント、特にファイナンシャルプランナーによる個別相談会や、設計相談会、宿泊体験会といった定員が限られているものや、人気のキャラクターショーなどは、必ず事前に予約をしておきましょう。

コロナ禍以降、混雑を避けるために完全予約制をとる住宅展示場やイベントが増えています。予約なしで訪問しても、入場できなかったり、長時間待たされたりする可能性があります。

事前予約には、以下のような多くのメリットがあります。

- 待ち時間なくスムーズに入場・見学できる。

- 営業担当者が時間を確保してくれるため、じっくりと話を聞くことができる。

- Web予約限定のプレゼントや特典がもらえることが多い。

- 確実にイベントに参加できる安心感がある。

各住宅展示場やハウスメーカーの公式サイト、または住宅情報ポータルサイトから簡単に予約手続きができます。少しの手間で当日の満足度が大きく変わるため、行きたいイベントが決まったら、すぐに予約を済ませておくのが賢明です。

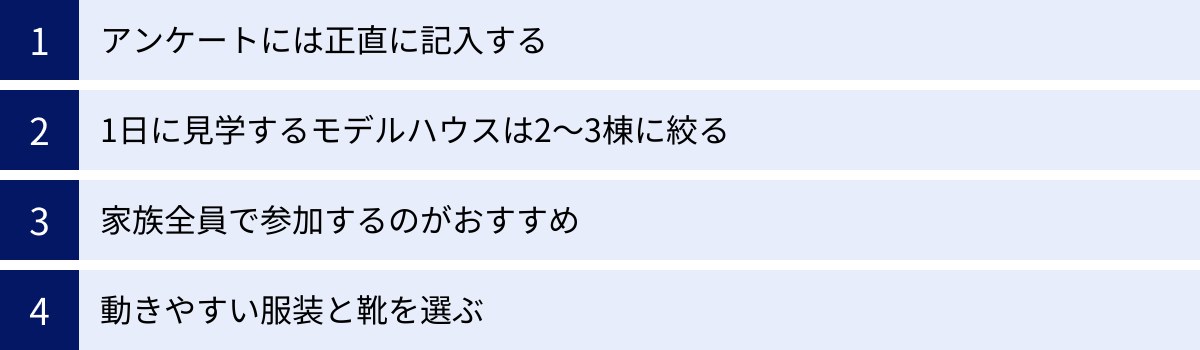

イベント当日の上手な回り方とコツ

事前の準備を万端に整えたら、いよいよイベント当日です。住宅展示場という非日常的な空間を楽しみつつも、目的を達成するためには、当日の立ち振る舞いにもいくつかのコツがあります。ここでは、イベント当日に役立つ4つのポイントを紹介します。

アンケートには正直に記入する

多くの住宅展示場で、入場時や各モデルハウスの見学前にアンケートの記入を求められます。個人情報や年収、予算などを書くことに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、ここはできるだけ正直に、現在の状況をありのままに記入することをおすすめします。

なぜなら、このアンケートはハウスメーカー側が、あなたに合った提案をするための重要な手がかりとなるからです。

- 予算: 例えば、予算を実際よりも低く書いてしまうと、その予算内でできる限られた提案しか受けられず、本来なら可能だった魅力的な選択肢を知る機会を失ってしまうかもしれません。逆に、見栄を張って高く書くと、予算オーバーの豪華なプランばかり提案され、話が現実離れしてしまう可能性があります。

- 建築時期: 「まだ検討し始めたばかりで、建築時期は3年以上先」と正直に書けば、相手もそれを理解した上で、焦らせるような営業ではなく、長期的な視点での情報提供をしてくれます。「すぐにでも建てたい」と書けば、よりスピーディーで具体的な提案が期待できます。

- 興味のある点: 「デザインよりも住宅性能を重視している」「共働きなので家事動線が楽な家に興味がある」など、自分たちの要望を具体的に書いておくと、担当者はそのポイントに絞って効率的に説明してくれます。

アンケートは、自分たちのニーズを的確に伝え、お互いの時間と労力を無駄にしないためのコミュニケーションツールです。正直に書くことで、結果的に自分たちにとって有益な情報を引き出しやすくなるのです。もちろん、その後の営業連絡を希望しない場合は、アンケートの該当欄にしっかりとチェックを入れて意思表示をしましょう。

1日に見学するモデルハウスは2〜3棟に絞る

住宅展示場には魅力的なモデルハウスがたくさん並んでいるため、つい「せっかく来たのだから、できるだけ多く見たい」と思ってしまうかもしれません。しかし、これはあまりおすすめできません。

1日に4棟も5棟も見て回ると、情報量が多すぎて頭が飽和状態になり、それぞれの家の特徴や良かった点が混ざってしまい、結局どの家がどうだったか印象が曖昧になってしまいます。 また、1棟あたりの見学時間も短くなり、担当者からじっくり話を聞いたり、細部まで確認したりすることができなくなります。

集中力と体力を維持し、質の高い見学をするためには、1日に見るモデルハウスは2棟、多くても3棟までに絞るのが賢明です。事前に公式サイトなどで出展しているハウスメーカーをチェックし、「デザインが好みの会社」「性能に定評のある会社」「工法に興味がある会社」など、自分たちの優先順位に沿って見学する会社をあらかじめ決めておきましょう。

1棟あたり1時間から1時間半程度の時間を確保し、焦らずにじっくりと見学・質問する方が、多くの家を駆け足で見るよりもはるかに有益です。もし他にも見たいメーカーがある場合は、日を改めて再訪することを検討しましょう。

家族全員で参加するのがおすすめ

家は、家族みんなが多くの時間を過ごす大切な場所です。だからこそ、住宅展示場のイベントには、できる限り家族全員で参加することをおすすめします。なぜなら、家族それぞれで家を見る視点や、重視するポイントが異なるからです。

- 夫: 構造の強さ、耐震性、断熱性などの住宅性能や、書斎・趣味のスペース、駐車場の広さなどに注目することが多いかもしれません。

- 妻: キッチンから洗面所、物干し場へのスムーズな家事動線や、パントリーやクローゼットなどの収納量、日々の掃除のしやすさなどを重視する傾向があります。

- 子ども: 自分の部屋の広さやデザイン、家中を走り回れるか、庭で遊べるかといった点に興味を持つでしょう。安全性の観点からも、子どもの目線でのチェックは重要です。

このように、それぞれの立場からモデルハウスをチェックし、その場で「ここが良いね」「私はこう思うな」と意見を交換することで、家族全員が納得できる家づくりの方向性が見えてきます。後から「こんなはずじゃなかった」という意見の食い違いを防ぐためにも、初期段階からイメージを共有しておくことは非常に大切です。

子どもが途中で飽きてしまわないように、キャラクターショーなどのイベント時間を挟んだり、キッズスペースで遊ばせたりする時間を計画に組み込んでおくと、家族みんなが楽しく一日を過ごせます。

動きやすい服装と靴を選ぶ

これは見落としがちなポイントですが、当日の快適さを左右する重要なコツです。住宅展示場の敷地は意外と広く、モデルハウスから次のモデルハウスへ移動するだけでもかなりの距離を歩きます。また、モデルハウスの中では階段の上り下りや、収納の中を覗き込むために屈んだりすることもあります。

そのため、当日は動きやすいカジュアルな服装で臨むのが最適です。特に女性は、タイトなスカートよりもパンツスタイルの方が気兼ねなく動けます。

そして、服装以上に重要なのが「靴」です。モデルハウスを見学する際は、床を傷つけないように入り口で靴を脱ぎ、スリッパに履き替えるのがマナーです。そのため、ブーツや編み上げの靴など、脱ぎ履きに手間がかかるものは避けた方が無難です。スニーカーやスリッポン、ローファーなど、さっと脱いでさっと履ける靴を選びましょう。ヒールの高い靴も、歩き疲れたり、階段で危なかったりするため、避けた方が良いでしょう。

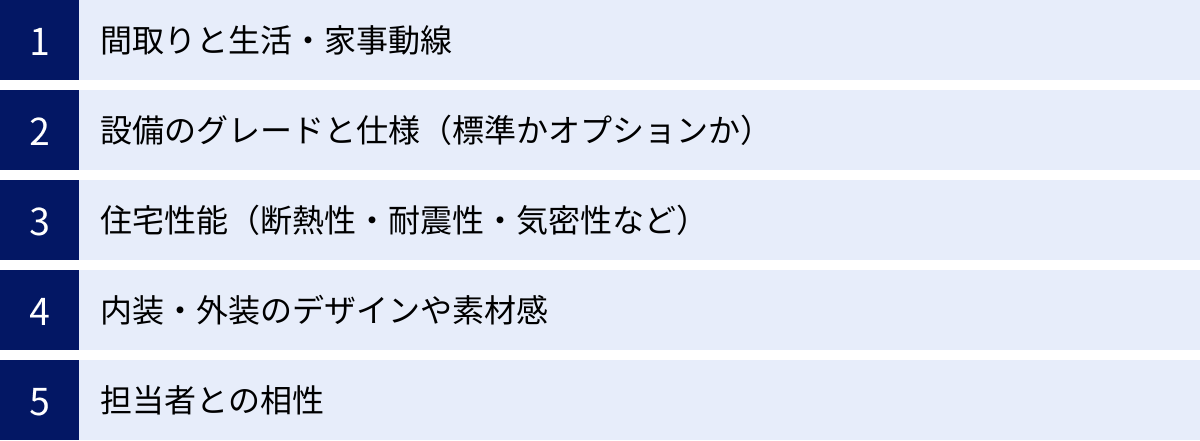

モデルハウス見学でチェックすべき5つのポイント

モデルハウスの豪華な雰囲気にただ圧倒されるだけでなく、自分たちの家づくりの参考にするためには、見るべきポイントを意識することが重要です。ここでは、後悔しないために必ずチェックしておきたい5つのポイントを具体的に解説します。

① 間取りと生活・家事動線

モデルハウスを見学する最大の目的の一つは、図面だけでは分からない空間のつながりや使い勝手を体感することです。特に「動線」は、日々の暮らしの快適さを大きく左右します。

- 生活動線: 家族が家の中でスムーズに移動できる流れのことです。例えば、「朝起きてから洗面、着替え、朝食を済ませて出かけるまで」や、「帰宅してから手洗い、着替え、リビングでくつろぐまで」の動きを、実際にモデルハウスの中を歩きながらシミュレーションしてみましょう。玄関からリビングや洗面所へのアクセスはスムーズか、来客時にプライベートな空間を見られずに済むか、といった視点でチェックします。

- 家事動線: 料理、洗濯、掃除といった家事を効率的に行うための動きの流れです。特に「キッチン・洗面脱衣室・浴室(水まわり)」と「洗濯物を干す場所(バルコニーやランドリールーム)」のつながりは重要です。キッチンと洗面所が近く、回遊できるようになっていると、料理をしながら洗濯機の様子を見に行くといった「ながら家事」がしやすくなります。

- 収納の配置と量: 動線と合わせてチェックしたいのが収納です。玄関には家族全員の靴が収まるシューズクロークがあるか、リビングには散らかりがちな小物をしまえる収納があるか、キッチンにはパントリーがあるかなど、「使う場所の近くに、使うものをしまえるか(適材適所)」という観点で確認しましょう。

② 設備のグレードと仕様(標準かオプションか)

前述の通り、モデルハウスはオプション満載です。その豪華な仕様を鵜呑みにしないために、冷静なチェックが必要です。

- 水まわり設備: キッチン、システムバス、洗面化粧台、トイレは、どこのメーカーの、どのグレードの製品が使われているかを確認しましょう。天板の素材(人工大理石、ステンレス、セラミックなど)、食洗機の有無と容量、浴室の暖房乾燥機能など、具体的な機能までチェックします。そして必ず「これは標準仕様ですか?」と質問してください。

- 建材: 床材(無垢材、複合フローリング、タイルなど)、壁紙(ビニールクロス、珪藻土など)、建具(ドアのデザインや材質)、窓サッシ(アルミ、樹脂、複合サッシ、ガラスの種類)など、家の印象と性能を決める部材についても、何が標準で何がオプションなのかを明確にしましょう。

- 見積もりの依頼: もしそのハウスメーカーが気に入ったなら、「このモデルハウスと全く同じ仕様で見積もるといくらになりますか?」と「標準仕様を基本にした場合の見積もりはいくらですか?」の両方を依頼してみるのがおすすめです。これにより、オプションにかかる費用が明確になり、自分たちの予算に合わせてどこにお金をかけ、どこを節約するかを考える際の重要な判断材料になります。

③ 住宅性能(断熱性・耐震性・気密性など)

デザインや間取りと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、目には見えない「住宅性能」です。快適で安全、そして省エネな暮らしを実現するために、以下の性能に関する質問をしてみましょう。専門用語が多くて難しく感じるかもしれませんが、担当者に分かりやすく説明してもらうことが大切です。

- 断熱性: 外の暑さや寒さが、家の内部にどれくらい伝わりにくいかを示す性能です。UA値(外皮平均熱貫流率)という数値で表され、この値が小さいほど断熱性が高いことを意味します。国の省エネ基準だけでなく、HEAT20のG2、G3といったより高い水準を目指しているかなどを確認すると良いでしょう。

- 気密性: 家にどれくらい隙間があるかを示す性能です。C値(相当隙間面積)という数値で表され、この値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い家と言えます。気密性が高いと、冷暖房の効率が上がり、計画的な換気が可能になります。全棟で気密測定を実施しているかどうかも、品質へのこだわりの指標になります。

- 耐震性: 地震に対する建物の強さです。「耐震等級」で示され、建築基準法レベルの「等級1」、その1.25倍の「等級2」、1.5倍の「等級3」があります。長期優良住宅の認定には等級2以上が必要で、最高等級である「等級3」を取得しているかを一つの目安にすると良いでしょう。また、揺れを吸収する「制震」や、揺れを建物に伝えない「免震」といった技術の採用についても確認しましょう。

- 換気システム: 24時間換気システムの種類(第一種、第二種、第三種)と、その特徴(熱交換機能の有無など)を聞いておきましょう。

④ 内装・外装のデザインや素材感

住宅の好みは人それぞれです。そのハウスメーカーが提案するデザインや世界観が、自分たちの感性と合っているかを確認することも重要です。

- デザインテイスト: モダン、ナチュラル、和風、北欧風、インダストリアルなど、モデルハウス全体がどのようなデザインテイストで統一されているかを感じ取りましょう。それが自分たちの「好き」と一致するかどうかは、満足度に直結します。

- 素材の質感: 写真やカタログでは伝わらない、本物の素材感を五感で確かめる絶好の機会です。無垢材のフローリングの上を裸足で歩いてみたり、塗り壁のテクスチャーを手で触れてみたり、タイルのひんやりとした感触を確かめたりしましょう。本物の素材が持つ質感や経年変化の魅力も、担当者に聞いてみると良いでしょう。

- 光と風の取り入れ方: 窓の大きさや配置、吹き抜けの有無によって、室内の明るさや開放感は大きく変わります。どの部屋に、どの時間帯に、どのように光が入るように設計されているか。風の通り道は考えられているか。こうした自然エネルギーの活用方法も、設計の巧みさを示すポイントです。

⑤ 担当者との相性

最後に、見落とされがちですが極めて重要なのが、案内してくれた営業担当者との相性です。家づくりは、契約して終わりではありません。設計の打ち合わせから工事中、そして引き渡し後のアフターメンテナンスまで、担当者とは非常に長い付き合いになります。

以下の点をチェックし、信頼できるパートナーとなり得るかを見極めましょう。

- コミュニケーション能力: こちらの質問に対して、専門用語を並べるのではなく、素人にも分かりやすい言葉で丁寧に答えてくれるか。

- 傾聴力: こちらの要望や漠然としたイメージを、親身になって聞いてくれる姿勢があるか。自分たちの意見を押し付けるのではなく、まずは受け止めてくれるか。

- 誠実さ: すぐに答えられない専門的な質問に対して、「調べて後日回答します」といった誠実な対応が取れるか。メリットだけでなく、デメリットや注意点も正直に話してくれるか。

- 知識と提案力: 家づくりに関する幅広い知識を持ち、自分たちの要望に対して、プロならではの視点でプラスアルファの提案をしてくれるか。

複数のハウスメーカーを回ることで、担当者の対応の違いも明確になります。「この人になら安心して任せられる」と思える担当者との出会いが、家づくりを成功に導く大きな鍵となるのです。

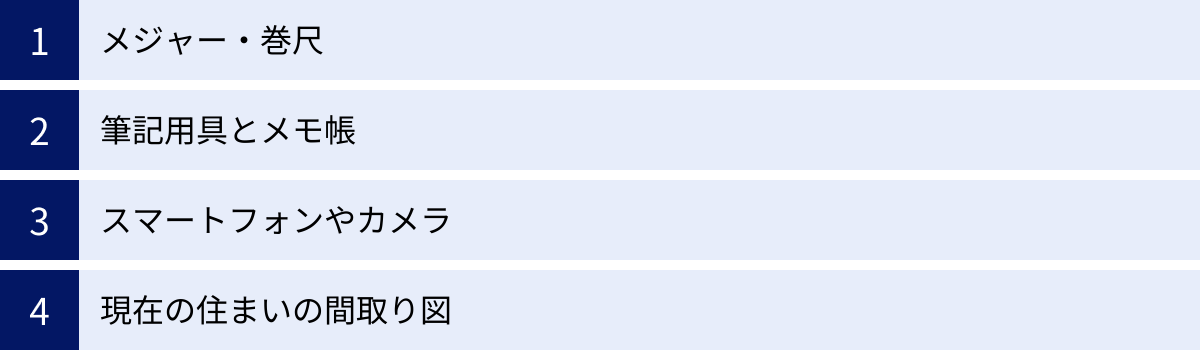

あると便利!イベント参加時の持ち物リスト

住宅展示場のイベントに参加する際、手ぶらでも問題ありませんが、いくつかアイテムを持って行くと、見学の質が格段に上がり、後で情報を整理する際に非常に役立ちます。ここでは、ぜひ持参したい「あると便利な持ち物」をリストアップしました。

メジャー・巻尺

モデルハウスを見学していると、「このソファ、うちのリビングに置けるかな?」「今使っている冷蔵庫はこのスペースに入るだろうか?」といった疑問が湧いてきます。そんな時にメジャーがあると、その場で寸法を測ることができ、非常に便利です。

- 活用方法:

- 家具のシミュレーション: 事前に自宅で使っているソファ、ダイニングテーブル、ベッド、冷蔵庫、洗濯機などのサイズを測っておき、モデルハウスの空間でそのサイズが収まるか、動線を妨げないかを確認します。

- 空間のスケール感の把握: 廊下の幅や天井の高さ、キッチンの作業スペースの広さ、収納の奥行きなどを実際に測ることで、「幅90cmの廊下はこれくらいの広さか」というように、図面上の数字と実際の感覚を結びつけることができます。これは、後で自分たちの家の間取りを考える際に、非常に重要な基準となります。

5メートル程度のコンパクトなコンベックス(巻き尺)が一つあると重宝します。営業担当者に頼めば貸してもらえることも多いですが、自分専用のものがあると気兼ねなくいつでも使えます。

筆記用具とメモ帳

1日に複数のモデルハウスを見学すると、情報が混在してしまい、後から「あの素晴らしいキッチンはA社だったか、B社だったか…」と思い出せなくなることがよくあります。人間の記憶は曖昧なものです。気付いたこと、感じたこと、担当者から聞いた重要な情報は、その場でメモする癖をつけましょう。

- メモのコツ:

- ハウスメーカーごとにページを分けてメモを取ると、後で比較しやすくなります。

- 事前に作成した「質問リスト」を印刷していくか、メモ帳の最初のページに書いておき、聞いた答えを書き込んでいくと効率的です。

- 良かった点(◎)、気になった点(△)など、自分なりの記号を使って記録すると、直感的に分かりやすくなります。

- 簡単な間取りのスケッチを描き、そこに気づきを書き込むのも良い方法です。

デジタル派の人は、スマートフォンのメモアプリやタブレットを活用するのも良いでしょう。

スマートフォンやカメラ

メモと同様に、後から見返して記憶を呼び覚ますのに役立つのが写真です。言葉だけでは記録しきれない、空間の雰囲気やデザインのディテールを視覚的に残しておくことができます。

- 撮影のポイント:

- 気に入った内装デザイン(壁紙や照明など)

- 参考になった間取りの工夫(スキップフロアや家事室など)

- 便利な収納のアイデア(パントリーやシューズクロークの内部)

- 設備のメーカー名や型番が分かるように撮っておく

- 外観デザイン

ただし、モデルハウス内での写真撮影は、ハウスメーカーによっては禁止されている場合や、許可が必要な場合があります。 トラブルを避けるためにも、撮影を始める前に必ず「写真を撮ってもよろしいですか?」と担当者に一声かけるのがマナーです。

また、スマートフォンのボイスレコーダー機能を使って、担当者の説明を録音しておくのも非常に有効な手段です。後で聞き返すことで、聞き逃した点や忘れてしまった内容を再確認できます。これも、事前に必ず担当者の許可を得るようにしましょう。

現在の住まいの間取り図

もし手元にあれば、現在住んでいる賃貸マンションやアパートの間取り図を持って行くと、話が具体的に進みやすくなります。

- 活用方法:

- 不満点の共有: 「今のLDKは8畳で狭いので、もっと広くしたい」「この収納は奥行きがなくて使いにくい」など、間取り図を見せながら現在の住まいへの不満点を伝えることで、担当者は改善すべきポイントを正確に理解し、より的確な提案ができます。

- 広さの比較: 「今の寝室は6畳ですが、このモデルハウスの8畳の寝室はこれくらい広く感じるんですね」というように、具体的な比較対象があることで、広さの感覚をより正確に掴むことができます。

間取り図は、新しい家で何を解決したいのかを伝えるための、強力なコミュニケーションツールになります。手書きの簡単なものでも構いませんので、用意していくことをおすすめします。

住宅展示場のイベントに関するよくある質問

初めて住宅展示場のイベントに参加する際には、素朴な疑問や不安がつきものです。ここでは、多くの人が抱くであろう「よくある質問」に対して、分かりやすくお答えします。

平日と休日、どちらに行くのがおすすめ?

住宅展示場への訪問は、平日と休日でそれぞれ異なるメリット・デメリットがあります。自分たちの目的や状況に合わせて選ぶのが良いでしょう。

| メリット | デデメリット | |

|---|---|---|

| 平日 | ・来場者が少なく、ゆっくりと自分のペースで見学できる ・営業担当者を独占しやすく、じっくりと深い話ができる ・落ち着いた環境で、細部まで集中してチェックできる |

・キャラクターショーなどの大規模なイベントは開催されないことが多い ・FP相談会など、専門家が来るイベントは土日祝限定の場合がある ・常駐しているスタッフの数が休日より少ない可能性がある |

| 休日 | ・キャラクターショーやワークショップなど、家族で楽しめるイベントが豊富に開催される ・来場者が多く、活気のある雰囲気を感じられる ・多くのスタッフが常駐しており、様々な情報が得やすい |

・混雑しているため、ゆっくり見学しにくいことがある ・営業担当者が他のお客様の対応もしており、待ち時間が発生しやすい ・人気のモデルハウスでは、入場制限がかかる場合もある |

平日に行くメリット・デメリット

平日に行くのがおすすめなのは、ハウスメーカーを具体的に比較検討したい、専門的な話をじっくり聞きたいと考えている人です。最大のメリットは、何と言っても「空いている」こと。休日には人だかりができているような人気のモデルハウスでも、平日はゆったりと見学できます。営業担当者も時間に余裕があるため、1〜2時間かけてマンツーマンで詳しい説明を聞いたり、深い質問をしたりすることが可能です。家づくりに真剣に向き合い、集中して情報収集したいフェーズの人には最適です。

ただし、デメリットとして、子ども向けのイベントや特典付きのキャンペーンは土日祝に集中する傾向があるため、エンタメ性を求める場合には物足りないかもしれません。

休日に行くメリット・デメリット

休日に行くのがおすすめなのは、家づくりを始めたばかりで、まずは楽しみながら雰囲気を知りたいという家族連れです。キャラクターショーや縁日、ワークショップなど、子どもが喜ぶイベントが目白押しなので、休日のレジャー感覚で気軽に訪れることができます。展示場全体が賑やかで活気にあふれており、「家づくりって楽しそう」というポジティブな第一印象を持つには絶好の機会です。

一方で、デメリットは「混雑」です。担当者とゆっくり話す時間が取りにくかったり、人気のイベントでは行列ができたりすることもあります。そのため、休日に訪問する場合は、見たいモデルハウスを2棟程度に絞り、事前にWeb予約をしておくなどの工夫が求められます。

結論として、情報収集のフェーズや目的によって使い分けるのが賢明です。例えば、「最初の訪問は休日に家族でイベントを楽しみ、気になるメーカーが見つかったら、後日平日に夫婦で再訪してじっくり話を聞く」といった方法も良いでしょう。

イベントがない日でも見学できる?

はい、もちろん見学できます。 住宅展示場は、特別なイベントが開催されていない日でも、基本的に定休日(多くの場合は水曜日)を除いて毎日営業しています。

イベントがない日の訪問は、平日の訪問とほぼ同じメリットがあります。来場者が少ないため、非常に静かで落ち着いた環境の中で、モデルハウスを心ゆくまで見学できます。営業担当者の時間も確保しやすいため、家づくりの相談に集中したい場合にはむしろおすすめです。

ただし、イベント限定の来場プレゼントや特典などはもらえないことがほとんどです。純粋にモデルハウスの見学と情報収集を目的とするならば、イベントの有無に関わらず、都合の良い日に訪問して全く問題ありません。

イベント目的だけでも参加していい?

はい、基本的には問題ありません。 住宅展示場やハウスメーカー側も、イベント開催の第一の目的は「集客」であり、まずは多くの人に足を運んでもらうことを歓迎しています。

「今日はキャラクターショーを見に来ただけなんです」と正直に伝えても、無下に扱われることはまずないでしょう。むしろ、そう伝えることで、不必要な営業トークを省略し、スムーズに対応してくれる場合もあります。

ただし、注意点として、プレゼントや特典をもらうためには、アンケートへの個人情報の記入や、指定された数のモデルハウスを見学することが条件になっているケースがほとんどです。イベントだけを楽しんで、特典だけもらって帰る、というのは難しい場合が多いと理解しておきましょう。

イベントをきっかけに少しでも家づくりに興味が湧いたら、1棟だけでもモデルハウスを覗いてみることをおすすめします。思わぬ発見や、理想の暮らしのヒントが見つかるかもしれません。

小さな子供を連れて行っても大丈夫?

はい、全く問題ありません。むしろ、多くの住宅展示場は子連れファミリーを大歓迎しています。

前述の通り、子ども向けのイベントが頻繁に開催されていることからも分かるように、家族で来場することを前提とした施設づくりがされています。

- キッズスペース: 多くの総合住宅展示場のセンターハウスや、各モデルハウスの中に、おもちゃや絵本が置かれたキッズスペースが用意されています。子どもが遊んでいる間に、大人は話を聞くことができます。

- 授乳室・おむつ交換台: 赤ちゃん連れの家族のために、センターハウスなどに授乳室やおむつ交換台が完備されていることがほとんどです。

- ベビーカー: 敷地内はベビーカーで移動できます(モデルハウス内は不可)。

ただし、親として最低限のマナーは守る必要があります。モデルハウスは高価な家具や調度品が置かれた「商品」です。子どもが走り回って展示品を壊したり、壁を汚したりしないように、必ず保護者が目を離さず、しっかりと監督することが大切です。子どもがぐずってしまった時のためにおやつやおもちゃを持参するなどの準備をしておくと、より安心して見学できるでしょう。

まとめ

今回は、住宅展示場のイベントについて、その種類から探し方、参加するメリット・デメリット、後悔しないための準備や当日のコツまで、幅広く解説しました。

住宅展示場は、ただ家を見るだけの場所ではありません。そこで開催されるイベントは、家づくりという壮大なプロジェクトを、より楽しく、効率的に、そして具体的に進めるための素晴らしいきっかけを提供してくれます。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 住宅展示場のイベントには、専門的な相談会から家族で楽しめるものまで多種多様な種類がある。

- 参加するメリットは、「複数メーカーの比較検討」「イメージの具体化」「最新設備の体感」「専門家への無料相談」「限定特典」など多岐にわたる。

- 一方で、「営業連絡」や「モデルハウスがオプション仕様であること」といったデメリットも理解し、賢く対処することが重要。

- イベント情報は、展示場やメーカーの公式サイト、ポータルサイト、SNSなどを活用して効率的に探すことができる。

- 参加効果を最大化するためには、「理想の暮らしのイメージ」「予算整理」「質問リスト作成」「事前予約」といった入念な準備が不可欠。

- 当日は、1日に見る棟数を2〜3棟に絞り、家族全員で、チェックすべきポイントを意識しながら見学することが成功の鍵。

マイホームは、多くの家族にとっての夢です。その夢への第一歩を、どこから踏み出せばいいか迷っているのなら、ぜひお近くの住宅展示場のイベント情報を探してみてください。

まずは「子どもが好きなキャラクターショーがあるから行ってみよう」という気軽な気持ちで構いません。イベントを楽しみ、最新のモデルハウスに触れることで、きっとあなたの家づくりは大きく前進するはずです。この記事が、あなたの後悔のない、理想の家づくりを実現するための一助となれば幸いです。