建物の老朽化、空室率の増加、働き方の多様化など、商業ビルを取り巻く環境は日々変化しています。こうした課題を解決し、ビルの価値を再び輝かせるための有効な手段として「リノベーション」が注目されています。しかし、いざリノベーションを検討しようとしても、「一体どれくらいの費用がかかるのか?」「どのようなメリットやデメリットがあるのか?」「成功させるためにはどう進めれば良いのか?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、商業ビルリノベーションの費用相場から、工事内容別の詳細な費用目安、活用できる補助金制度、そしてプロジェクトを成功に導くための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。新築よりもコストを抑えつつ、建物の資産価値を劇的に向上させる可能性を秘めた商業ビルリノベーション。その全体像を掴み、あなたのビルが持つポテンシャルを最大限に引き出すための一歩を踏み出しましょう。

目次

商業ビルリノベーションとは

商業ビルリノベーションとは、既存の商業ビル(オフィスビル、店舗ビル、雑居ビルなど)に対して、時代のニーズや新たな用途に合わせて大規模な改修工事を行い、建物の機能や価値を再生・向上させることを指します。

しばしば「リフォーム」と混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。

- リフォーム(Reform): 老朽化した建物の部分的な修繕や設備の交換を行い、マイナスの状態をゼロ(新築時の状態)に戻すことを目的とします。例えば、劣化した外壁の再塗装や、故障した空調設備の交換などがこれにあたります。

- リノベーション(Renovation): 既存の建物に新たな機能やデザイン、性能を加え、ゼロの状態からプラスαの新たな価値を創造することを目的とします。用途変更(コンバージョン)や、耐震性能・省エネ性能の向上、現代的なデザインへの刷新などが含まれます。

なぜ今、商業ビルリノベーションが重要視されているのでしょうか。その背景には、社会構造や人々の価値観の変化があります。

第一に、「ストック型社会」への移行です。日本では高度経済成長期に建設されたビルが多く、築30年、40年を超える建物が珍しくありません。これらの既存ストックを有効活用し、長く使い続けていくことは、環境負荷の低減や建設コストの削減に繋がり、サステナブルな社会を実現する上で不可欠です。

第二に、働き方やライフスタイルの多様化です。テレワークの普及により、従来の画一的なオフィスだけでなく、コワーキングスペースやシェアオフィス、サテライトオフィスといった新たなワークプレイスへの需要が高まっています。また、古いビルをホテルや商業施設、住居などに用途変更(コンバージョン)することで、新たな収益源を生み出し、地域の活性化に貢献する動きも活発化しています。

第三に、消費者やテナントの価値観の変化です。現代のユーザーは、単なる「場所」としての機能だけでなく、デザイン性の高さや快適性、環境への配慮といった「体験価値」を重視する傾向にあります。魅力的なリノベーションが施されたビルは、集客力やテナント誘致力を高め、結果としてビルの収益性向上と資産価値の増大に直結します。

具体的に、商業ビルリノベーションでは以下のようなことが行われます。

- 用途変更(コンバージョン):

- オフィスビルを、インバウンド需要に応えるホテルやホステルに改装する。

- 使われなくなった倉庫を、天井高を活かしたお洒落なカフェやイベントスペースに転用する。

- 都心部の雑居ビルを、クリエイター向けのシェアオフィスやスタジオに刷新する。

- 性能向上(アップグレード):

- 旧耐震基準のビルに耐震補強を施し、安全性を確保する。

- 断熱材の追加や高効率な空調・照明設備の導入により、省エネ性能を高め、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を目指す。

- エレベーターの新設やスロープの設置により、バリアフリーに対応する。

- デザイン刷新(リブランディング):

- 古めかしい外観(ファサード)を全面的に改修し、ビルの印象を一新する。

- エントランスホールや廊下、トイレといった共用部をリニューアルし、テナントの満足度を高める。

- 既存の建物の歴史や特徴(レトロなタイル、むき出しの梁など)を活かした、独自性の高いデザインを施す。

このように、商業ビルリノベーションは、物理的な改修に留まらず、社会の変化に対応し、ビルに新たな生命を吹き込むための戦略的な事業活動であると言えるでしょう。

商業ビルリノベーションの費用相場

商業ビルリノベーションの費用は、建物の規模、築年数、構造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)、立地、そして何よりも「どこまで、どのように工事を行うか」によって大きく変動します。そのため、一概に「いくら」と断言することは困難ですが、ここでは全体的な坪単価の目安と、工事内容別の費用感について解説します。

全面リノベーションの坪単価

ビル全体をリノベーションする場合、工事の範囲や内容によって坪単価は大きく異なります。以下に、工事レベルに応じた大まかな坪単価の目安を示します。

| 工事のレベル | 坪単価の目安 | 主な工事内容 |

|---|---|---|

| 内装中心の改修 | 30万円~80万円/坪 | 間取り変更、床・壁・天井の仕上げ、照明・空調の一部更新など。建物の骨格や主要な設備は既存のものを活用する場合。 |

| 内外装・設備更新 | 80万円~150万円/坪 | 内装に加えて、外壁の改修、屋上防水、給排水管や電気幹線といった主要な設備の全面的な更新を含む場合。 |

| コンバージョン(用途変更) | 150万円~/坪 | オフィスからホテルへ、倉庫から店舗へなど、用途を変更する場合。建築基準法や消防法への対応で、構造補強や新たな設備設置が必要となり、費用は高くなる傾向がある。 |

例えば、延床面積200坪のオフィスビルで、内外装と主要な設備を全面的に更新する場合、単純計算で「200坪 × 100万円/坪 = 2億円」といった規模感になります。ただし、これはあくまで概算であり、アスベストの有無や耐震補強の必要性など、建物の個別条件によって費用は大きく上下します。

【工事内容別】部分リノベーションの費用目安

ビル全体ではなく、特定の部分だけを改修するケースも多くあります。ここでは、主要な工事内容ごとの費用目安を見ていきましょう。

| 工事内容 | 費用目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 外壁・外装工事 | 塗装:5,000~8,000円/㎡ タイル張替え:15,000円~/㎡ |

足場の設置費用が別途必要。建物の印象を大きく左右する。 |

| 屋上防水工事 | ウレタン防水:5,000~7,500円/㎡ シート防水:6,000~8,500円/㎡ |

雨漏りを防ぎ、建物の寿命を延ばすために不可欠。10~15年周期でのメンテナンスが推奨される。 |

| 内装工事 | スケルトンからの内装:15万円~/坪 | 解体費用、間仕切り、床・壁・天井、建具などが含まれる。使用する素材のグレードで大きく変動。 |

| エントランス改修 | 500万円~2,000万円以上 | デザイン、自動ドア、セキュリティシステムなど内容による。ビルの顔となる重要な投資。 |

| トイレ・水回り工事 | 1箇所あたり:50万円~300万円 | 便器の数、内装のデザイン、給湯室の有無などによる。清潔感がテナント満足度に直結。 |

| 給排水管工事 | 数百万円~数千万円 | 全館の配管を更新する場合。建物の規模や配管の状態で大きく変動。見えない部分だが重要。 |

| 電気設備工事 | キュービクル更新:500万円~ 幹線張替え:数百万円~ |

受変電設備(キュービクル)や幹線ケーブルの寿命は20~30年。安全性と省エネに貢献。 |

| エレベーター工事 | 新規設置:1,500万円~ リニューアル:500万円~ |

法定耐用年数は17年。制御リニューアルや準撤去リニューアルなど工法は様々。 |

外壁・外装工事

外壁はビルの「顔」であり、第一印象を決定づける重要な要素です。同時に、雨風や紫外線から建物を守る役割も担っています。主な工事は、ひび割れ補修からの再塗装、既存タイルの補修や張替え、既存壁の上に新たな外壁材を張るカバー工法などです。費用は工法や使用する材料によって異なりますが、工事面積が広いため、足場の設置費用(約1,000~1,500円/㎡)が別途大きくかかります。

屋上防水工事

屋上からの雨漏りは、建物にとって致命的なダメージを与えかねません。鉄筋の錆やコンクリートの劣化を引き起こし、構造的な強度を損なう原因となります。そのため、定期的な防水工事は不可欠です。工法には、液体状のウレタン樹脂を塗る「ウレタン防水」や、塩ビやゴムのシートを貼り付ける「シート防水」などがあります。トップコートの塗り替え(5~7年)や防水層の全面改修(10~15年)など、定期的なメンテナンス計画を立てておくことが重要です。

内装工事

テナントが直接利用する専有部分や、廊下などの共用部分の工事です。床・壁・天井の仕上げ材を変更する表層的なものから、間取りを根本的に変えるスケルトンリノベーションまで様々です。スケルトン状態から内装を造作する場合、坪単価で費用を算出することが多く、デザイン性や機能性(防音、断熱など)にこだわると費用は上昇します。

エントランス

エントランスはビルの価値を象徴する空間です。暗く古い印象のエントランスを、明るく開放的で洗練されたデザインに改修するだけで、ビル全体のイメージが向上し、テナント誘致にも有利に働きます。自動ドアの設置、セキュリティゲートの導入、デザイン性の高い照明やサイン(看板)の設置など、投資額は大きくなる傾向がありますが、費用対効果の高いリノベーション箇所と言えます。

トイレ・水回り工事

トイレの清潔感や快適性は、そこで働く人々の満足度に直結します。古い和式トイレを洋式に変更する、温水洗浄便座を設置する、デザインを一新するといった工事が一般的です。近年では、女性従業員に配慮したパウダールームの設置や、多目的トイレの整備などもテナントから評価されるポイントです。

給排水管工事

壁や床下に隠れている給排水管は、普段目にすることはありませんが、築年数が経過すると劣化や錆による漏水、詰まりのリスクが高まります。特に築30年を超えるビルでは、リノベーションの際に更新を検討すべき重要な部分です。配管を全て新しいものに交換する「更新工事」と、既存の管の内側を樹脂でコーティングする「更生工事」があり、建物の状況に応じて選択します。

電気設備工事

現代のオフィスでは、PCやサーバーなど多くのIT機器が使用され、電力消費量が増加しています。古い電気設備では容量が不足したり、漏電のリスクが高まったりします。電力供給の心臓部である受変電設備(キュービクル)や、各階へ電気を送る幹線ケーブルの更新は、ビルの安全性と機能性を維持するために不可欠です。また、照明を全てLEDに交換する工事は、初期費用がかかりますが、消費電力を大幅に削減でき、ランニングコストの低減と環境負荷の軽減に繋がります。

エレベーター設置・改修工事

エレベーターは、多層階のビルにおける利便性の要です。老朽化したエレベーターは、故障のリスクや乗り心地の悪化、電気代の増加といった問題を引き起こします。モーターや制御盤などを交換するリニューアル工事を行うことで、安全性や快適性、省エネ性能を向上させることができます。また、エレベーターがない低層ビルに新規で設置する工事は、バリアフリー化を実現し、建物の利便性を飛躍的に高めます。

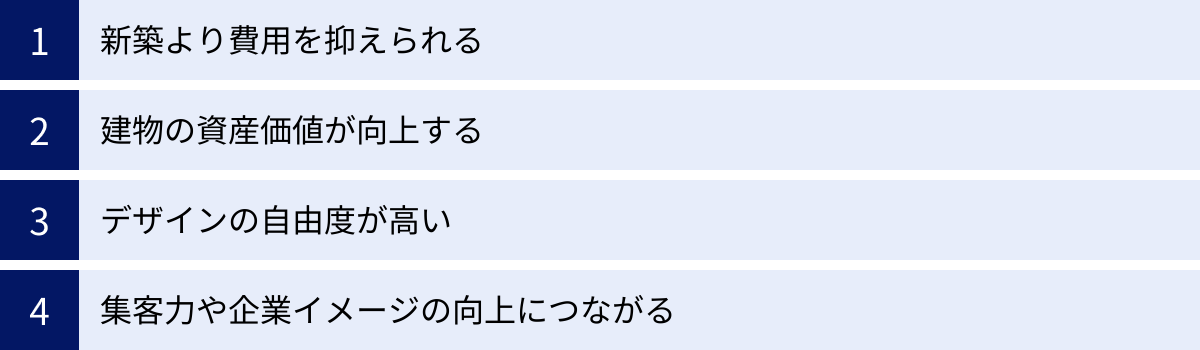

商業ビルをリノベーションするメリット

多額の費用がかかる商業ビルリノベーションですが、それを上回る多くのメリットが存在します。コスト削減という直接的な利点から、資産価値の向上といった長期的な恩恵まで、主な4つのメリットを解説します。

新築より費用を抑えられる

リノベーションを選択する最大のメリットの一つは、建て替え(新築)に比べて初期投資を大幅に抑えられる点です。新築の場合、既存建物の解体費用、地盤改良費用(必要な場合)、そして基礎から構造躯体を全てゼロから造るための莫大な費用がかかります。

一方、リノベーションは既存の建物の基礎や構造躯体を活かすため、これらの費用がかかりません。工事内容にもよりますが、一般的に新築と比較して総コストを20%~40%程度削減できる可能性があります。例えば、新築に5億円かかるビルが、同等レベルの機能・デザインを持つようにリノベーションした場合、3億~4億円程度で実現できるケースも考えられます。この抑えられたコストを、内装デザインのグレードアップや最新設備の導入に充てることで、費用対効果の高い投資が可能になります。

建物の資産価値が向上する

リノベーションは、単なる修繕ではなく、建物の資産価値を多角的に向上させる戦略的な投資です。資産価値の向上は、大きく分けて「物理的価値」と「収益的価値」の二つの側面から捉えることができます。

- 物理的価値の向上: 耐震補強工事によって建物の安全性が高まったり、外壁や防水の改修によって耐久性が向上したりします。これにより、建物の寿命そのものが延び(長寿命化)、物理的な資産としての価値が高まります。

- 収益的価値の向上: こちらがより重要なポイントです。魅力的なデザインへの刷新、最新の省エネ設備やITインフラの導入、快適な共用部の整備などを行うことで、ビル自体の競争力が高まります。

その結果として、

- テナント誘致力の強化: 競合ビルとの差別化が図られ、新たなテナントが入りやすくなる。

- 賃料アップの実現: 付加価値の向上分を賃料に反映させ、収益性を高めることが可能になる。

- 空室率の低下: テナントの満足度が高まり、退去率が低下。安定した賃料収入が見込める。

このように、リノベーションへの投資が将来のキャッシュフローを増大させることで、収益還元法(※)に基づいた不動産評価額、すなわち資産価値そのものが向上するのです。

(※収益還元法:その不動産が将来生み出すと期待される収益をベースに価値を算出する方法)

デザインの自由度が高い

「古いビルだから、できることは限られている」と考えるのは早計です。むしろ、リノベーションは新築にはない、ユニークで自由なデザインを実現できる可能性を秘めています。

新築の場合、現行の建築基準法や各種条例の制約(建ぺい率、容積率、高さ制限など)をゼロから厳密に受けるため、かえって設計の自由度が制限されることがあります。一方、リノベーションは既存の建物の「箱」を活かすため、法的な制約の範囲内であれば、内部の空間構成やデザインは非常に自由です。

特に、古い建物が持つ独特の風合いや歴史性をデザイン要素として活かせる点は、リノベーションならではの魅力です。

- 架空の具体例1: 築50年の繊維工場のリノベーション。高い天井とノコギリ屋根の構造をそのまま活かし、広々とした開放的なコワーキングスペースに。むき出しの鉄骨や古いレンガ壁をデザインの一部として取り入れ、インダストリアルで洗練された空間を演出。

- 架空の具体例2: 元銀行だった重厚な石造りのビル。巨大な金庫室の分厚い扉をそのままエントランスとして残し、内部を高級レストランに改装。歴史を感じさせるユニークな空間が、他にはない付加価値を生み出す。

このように、新築では再現不可能な「時間」という要素を味方につけ、オリジナリティあふれる空間を創造できる点は、リノベーションの大きなメリットです。

集客力や企業イメージの向上につながる

リノベーションによって生まれ変わったビルは、それ自体が強力な「広告塔」となります。洗練された外観や魅力的なエントランスは、道行く人の目を引き、SNSなどで話題になることもあります。これは、ビルに入居するテナントだけでなく、ビルオーナー自身の企業イメージ向上にも繋がります。

テナント企業にとっては、働く環境が魅力的であることは、従業員の満足度(ES)やエンゲージメントを高める上で非常に重要です。快適で創造性を刺激するオフィスは、日々の業務のモチベーションを向上させるだけでなく、優秀な人材を採用する際の大きなアピールポイントにもなります。特にIT系やクリエイティブ系の企業は、オフィス環境を重視する傾向が強く、リノベーションされた付加価値の高いビルを積極的に選択します。

さらに、ランドマークとなるような優れたリノベーションは、周辺の街並みにも良い影響を与え、地域全体の活性化に貢献します。地域社会に貢献するビルオーナーとして、社会的評価やブランドイメージが高まるという副次的な効果も期待できるでしょう。

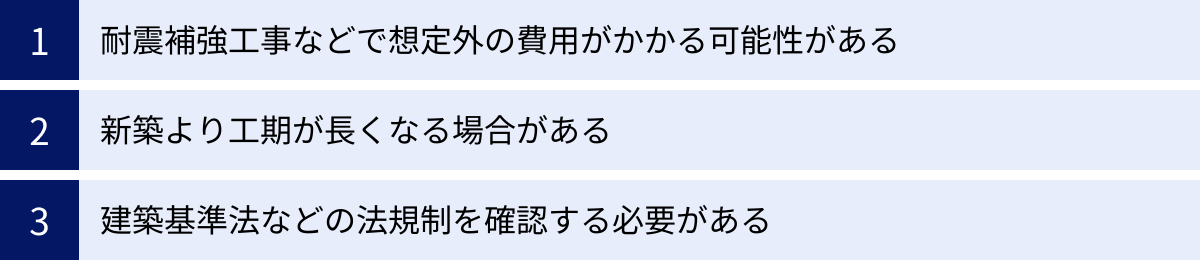

商業ビルリノベーションのデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、商業ビルリノベーションには特有の難しさやリスクも存在します。計画段階でこれらのデメリットと注意点を十分に理解し、対策を講じておくことが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。

耐震補強工事などで想定外の費用がかかる可能性がある

リノベーションにおける最大のリスクの一つが、予期せぬ追加工事の発生です。特に古いビルでは、解体してみて初めて発覚する問題が多く、当初の見積もりを大幅に上回る費用が必要になるケースがあります。

その代表例が耐震補強工事です。日本の建築基準法における耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に大きく改正されました。それ以前の基準を「旧耐震基準」、それ以降を「新耐震基準」と呼びます。

1981年5月31日以前に建築確認申請が出された「旧耐震基準」の建物は、震度5強程度の揺れで倒壊しないことが目標とされており、現在の基準(震度6強~7でも倒壊しない)を満たしていません。このようなビルをリノベーションする場合、耐震診断が必須となり、結果次第では大規模な耐震補強工事(ブレースの設置、壁の増設、基礎の補強など)が必要になります。この工事費用は、建物の規模や構造によっては数千万円から億単位に達することもあり、事業計画全体を揺るがしかねません。

その他にも、以下のような想定外の費用が発生する可能性があります。

- アスベスト(石綿)の除去費用: 1975年~2006年頃までに建てられたビルでは、耐火被覆材や断熱材としてアスベストが使用されている可能性があります。アスベストの除去作業は専門業者による厳重な管理下で行う必要があり、高額な費用がかかります。

- 躯体の劣化: 解体してみたら、コンクリートの爆裂や鉄筋の錆など、想定以上に構造躯体の劣化が進行していた場合、その補修に多額の費用と時間が必要になります。

- 地盤の問題: 杭の劣化や地盤沈下など、基礎部分に問題が見つかるケースもあります。

これらのリスクを完全にゼロにすることはできませんが、契約前に専門家による詳細な建物状況調査(インスペクション)を実施することで、潜在的な問題をある程度洗い出し、リスクを低減させることが重要です。

新築より工期が長くなる場合がある

「既存の建物を活かすのだから、新築より工期は短いはず」と考えがちですが、実際には新築よりも工期が長引いてしまうケースも少なくありません。

その理由は、リノベーション特有の「不確定要素」の多さにあります。

- 予期せぬ問題への対応: 前述の耐震補強やアスベスト除去、躯体の劣化補修など、着工後に問題が発覚した場合、その対応策の検討と追加工事のために工期が延長されます。

- 既存構造への配慮: 新築のように図面通りに一から組み立てるのではなく、既存の柱や梁、配管などを避けながら、あるいは活かしながら設計・施工を進める必要があります。これは非常に手間のかかる作業であり、慎重な調整が求められます。

- テナントとの調整: ビルの一部を稼働させながら工事を行う場合、騒音や振動、資材搬入ルートなどについて、入居中のテナントへの配慮や調整が必要となり、工事の進め方に制約が生まれます。

工期の遅延は、その間の賃料収入が得られない機会損失に繋がり、建設機械のレンタル費用や人件費の増加にも直結します。計画段階で不測の事態に備えた予備期間を設けるなど、余裕を持ったスケジュールを組むことが極めて重要です。

建築基準法などの法規制を確認する必要がある

リノベーションは「建築行為」であり、様々な法律による規制を受けます。特に用途変更(コンバージョン)を行う場合や、大規模な修繕・模様替を行う場合は、手続きが複雑になり、専門的な知識が不可欠です。

最低限、確認しておくべき主な法規制には以下のようなものがあります。

- 建築基準法:

- 確認申請: 用途変更や増築、建物の半分を超える規模の修繕・模様替を行う場合、工事開始前に「建築確認申請」を提出し、許可を得る必要があります。

- 既存不適格: 建てられた当時は適法だったものの、その後の法改正によって現行の基準に合わなくなった建物を「既存不適格建築物」と呼びます。リノベーションを機に、現行法規への適合(是正)を求められる場合があります。

- 接道義務、容積率、建ぺい率: これらの規制は、増築などを計画する際に厳しくチェックされます。

- 消防法:

- 建物の用途や規模によって、求められる消防設備(スプリンクラー、自動火災報知設備、屋内消火栓など)が異なります。例えば、オフィスビルを不特定多数の人が利用するホテルや店舗に用途変更する場合、より厳しい基準が適用され、新たな消防設備の設置が義務付けられることがほとんどです。

- バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律):

- 床面積2,000㎡以上の特別特定建築物(店舗、事務所など)で大規模な修繕や用途変更を行う場合、通路幅の確保、スロープの設置、多目的トイレの整備といったバリアフリー基準への適合が義務付けられています。

これらの法規制は非常に複雑で、専門家でなければ正確な判断は困難です。計画の初期段階から、商業ビルのリノベーションに精通した設計事務所や建設会社に相談し、法的なクリアランスを確実に行うことが、プロジェクトを頓挫させないための絶対条件です。

商業ビルリノベーションの費用を抑える4つのポイント

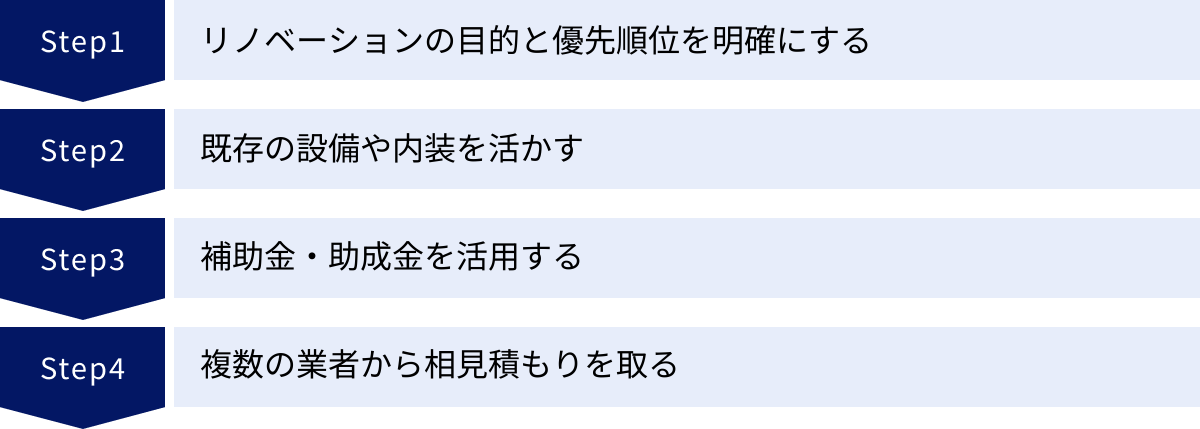

リノベーションの費用は高額になりがちですが、いくつかのポイントを押さえることで、無駄なコストを削減し、費用対効果を最大化することが可能です。ここでは、賢くコストを管理するための4つの重要なアプローチを紹介します。

① リノベーションの目的と優先順位を明確にする

コストコントロールの第一歩は、「何のためにリノベーションを行うのか」という目的を明確に定義し、それに基づいて工事内容に優先順位をつけることです。全ての要望を盛り込もうとすると、予算は際限なく膨れ上がってしまいます。

まずは、リノベーションによって達成したい最も重要な目標を定めましょう。

- 「とにかく空室を埋めて、稼働率を上げたい」

- 「周辺の競合ビルに対抗するため、賃料単価を10%アップさせたい」

- 「あと20年は安心して使えるように、建物の寿命を延ばしたい」

- 「自社ビルとして利用するにあたり、企業のブランドイメージを刷新したい」

目的が明確になれば、それに直結する工事の優先順位が見えてきます。例えば、「空室対策」が最優先課題であれば、投資すべきはテナントが内見時に最も注目する「エントランス」「共用廊下」「トイレ」、そして「外観」です。これらの箇所のデザイン性や快適性を向上させることに予算を重点的に配分し、テナント専有部の中身や、緊急性の低い設備の更新は次の機会に回す、といった判断ができます。

このように、「絶対に譲れない部分(MUST)」と「できれば実現したい部分(WANT)」を仕分ける『選択と集中』こそが、効果的なコスト削減の鍵となります。

② 既存の設備や内装を活かす

「リノベーション=全てを新しくすること」ではありません。まだ十分に使える部分や、デザイン的に魅力のある要素を「活かす」という発想を持つことも、コストを抑える上で非常に有効です。

- 間取り・構造を活かす: 既存の間仕切り壁や構造をできるだけ変更しないことで、解体費用や新たな壁を造作する費用を削減できます。

- 仕上げ材を活かす: 床材や壁紙、タイルなどが比較的きれいな状態であれば、全面的な張り替えではなく、専門業者によるクリーニングや部分補修、上からの塗装などで対応できる場合があります。

- 設備を活かす: 空調や照明、給排水設備などが法定耐用年数や交換推奨時期に達していない場合は、無理に交換せず継続使用を検討します。ただし、古い設備はエネルギー効率が悪く、ランニングコストが高くつく可能性もあるため、初期費用(イニシャルコスト)と運用費用(ランニングコスト)を総合的に比較検討する視点が重要です。

- デザイン要素として活かす: 築年数の経ったビルならではのレトロな照明器具、味わいのあるタイル、躯体のコンクリートなどを、あえてデザインの一部として見せる手法は、コストを抑えつつ、オリジナリティの高い空間を創出するのに役立ちます。

全ての要素を廃棄して新しくするのではなく、既存の資産を最大限に活用することで、環境負荷を低減する「サステナブルなリノベーション」にも繋がります。

③ 補助金・助成金を活用する

リノベーションの内容によっては、国や地方自治体が実施する補助金・助成金制度を利用できる場合があります。これらは原則として返済不要の資金であり、活用できれば費用負担を大幅に軽減できます。

補助金の対象となりやすい工事には、以下のようなものがあります。

- 耐震補強工事: 旧耐震基準の建物の耐震化を促進するため、多くの自治体で診断や改修工事に対する補助制度が設けられています。

- 省エネルギー改修: 断熱性能の向上(外壁・屋根断熱、高断熱窓への交換など)や、高効率な空調・照明・給湯設備の導入などが対象です。

- バリアフリー改修: エレベーターやスロープの設置、多目的トイレの整備など。

- アスベスト除去工事: アスベスト含有建材の除去・封じ込め工事。

これらの制度は、それぞれに対象となる建物の条件、工事内容、補助率や上限額、申請期間などが細かく定められています。また、予算がなくなり次第終了となるケースも多いため、リノベーション計画の初期段階から、利用できる制度がないか情報収集を始めることが肝心です。申請手続きが複雑な場合も多いため、補助金申請のサポート実績が豊富なリノベーション業者に相談するのが良いでしょう。

④ 複数の業者から相見積もりを取る

リノベーション業者を選定する際には、必ず複数の業者(最低でも3社)から見積もりを取る「相見積もり」が不可欠です。1社だけの見積もりでは、提示された金額や工事内容が適正なのかを客観的に判断することができません。

相見積もりを取る際のポイントは、単に金額の安さだけで比較しないことです。

- 見積もりの詳細度: 「〇〇工事一式」といった大雑把な項目だけでなく、どのような材料をどれくらい使い、どのような工法で行うのか、単価や数量が細かく記載されているかを確認します。詳細な見積もりを提出してくれる業者は、誠実で信頼性が高いと言えます。

- 提案内容: こちらの要望をただ形にするだけでなく、プロの視点から「こうした方が建物の価値が上がります」「長期的に見てこちらの設備の方がお得です」といった、付加価値のある提案をしてくれるかどうかも重要な判断基準です。

- 実績と得意分野: 商業ビルのリノベーション実績が豊富か、特に今回計画しているような工事(例:コンバージョン、耐震補強など)を得意としているかを確認します。

- 保証・アフターサービス: 工事完了後の保証期間や、定期点検などのアフターサービスの体制が整っているかもチェックしましょう。

極端に安い見積もりには注意が必要です。必要な工事が項目から漏れていたり、品質の低い材料が使われていたりして、後から追加費用を請求されたり、すぐに不具合が発生したりするリスクがあります。各社の見積もりと提案内容をじっくりと比較検討し、安心してプロジェクトを任せられる信頼できるパートナーを選ぶことが、結果的にコストを抑え、満足度の高いリノベーションを実現することに繋がります。

商業ビルリノベーションで活用できる補助金・助成金

高額な費用がかかる商業ビルリノベーションにおいて、補助金や助成金は非常に心強い味方です。国や地方自治体が実施している様々な支援制度をうまく活用することで、自己資金の負担を大きく軽減できます。ここでは、代表的な国の補助金制度と、地方自治体の制度の探し方について解説します。

【重要】補助金・助成金制度は、年度ごとに内容や公募期間、予算が変更されます。最新かつ正確な情報は、必ず各省庁や自治体の公式ウェブサイトで確認してください。

【国が実施】主な補助金制度

国が主体となって実施している補助金は、全国の事業者が対象となり、予算規模が大きいのが特徴です。特に「省エネ」や「建物の長寿命化」に関連する制度が充実しています。

| 補助金制度の名称 | 所管省庁 | 概要 | 主な対象工事 |

|---|---|---|---|

| 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 経済産業省 | 事業者が行う省エネルギー性能の高い設備への更新等を支援し、エネルギー消費効率の改善を目的とする。 | 高効率空調、産業用ヒートポンプ、高効率照明(LED)、高効率ボイラー、エネルギーマネジメントシステム(BEMS)など。 |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国土交通省 | 既存の建物の性能を向上させ、長く良好な状態で使用するためのリフォームを支援する。共同住宅等(ビル)も対象。 | 耐震改修、省エネ改修(断熱、高効率給湯器)、バリアフリー改修、インスペクション、劣化対策など。 |

| 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 経済産業省 | 高い断熱性能を持つ建材や、蓄熱・調湿機能を持つ革新的な建材の導入を支援し、省エネ効果の実証を目的とする。 | 外張り断熱、内張り断熱、高性能な窓(断熱サッシ・複層ガラス)への交換など。 |

省エネルギー投資促進支援事業費補助金

この補助金は、工場や事業場におけるエネルギー効率の改善を目的としており、商業ビルのリノベーションにおいても活用できる場面が多くあります。特に、古い空調設備や照明器具を最新の高効率なものに入れ替える際に有力な選択肢となります。補助率は事業類型によって異なりますが、設備費の1/3などが補助されるケースがあります。エネルギー消費量を大幅に削減し、ランニングコストの低減にも繋がるため、積極的に検討したい制度です。

(参照:経済産業省 資源エネルギー庁、一般社団法人 環境共創イニシアチブ 各公式サイト)

長期優良住宅化リフォーム推進事業

名称に「住宅」とありますが、賃貸の共同住宅なども対象となっており、オフィスや店舗など非住宅部分を含むビルでも、住宅部分があれば活用できる可能性があります。建物の長寿命化に資する幅広い工事が対象で、耐震性の向上、省エネ対策、バリアフリー化などをまとめて行う場合に非常に有効です。補助額は工事内容に応じた合計で、上限が設定されています。建物の総合的な性能向上を目指す際に適した制度です。

(参照:国土交通省、長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局 各公式サイト)

次世代省エネ建材の実証支援事業

この事業は、外壁の断熱改修や窓の交換など、建物の外皮(外壁や屋根、窓など)の性能を向上させる工事に特化しています。夏の暑さや冬の寒さは、窓や壁を通して伝わることが多いため、断熱性能を高めることは、空調効率を改善し快適な室内環境を実現する上で極めて重要です。補助対象経費の1/2以内といった高い補助率が魅力ですが、定められた性能基準を満たす建材を使用する必要があります。

(参照:経済産業省、一般社団法人 環境共創イニシアチブ 各公式サイト)

【地方自治体】独自の補助金・助成金制度

国の制度に加えて、各都道府県や市区町村が、地域の実情に合わせて独自の補助金・助成金制度を設けています。国の制度との併用が可能な場合もあり、組み合わせることでさらに手厚い支援を受けられる可能性があります。

地方自治体による制度には、以下のような種類が考えられます。

- 耐震診断・改修補助: 旧耐震基準のビルを対象に、耐震診断費用や耐震改修工事費用の一部を補助するもの。多くの自治体で実施されている最も一般的な制度の一つです。

- 省エネ・再エネ設備導入補助: LED照明や高効率空調、太陽光発電システムなどの導入費用を補助します。

- 空き店舗・空きビル活用支援: 商店街の活性化などを目的に、長期間使われていない店舗やビルの改修費用を補助します。特に地方都市で積極的に展開されています。

- バリアフリー化促進助成: 高齢者や障害者に配慮した施設整備(スロープ、手すり、多目的トイレなど)の費用を助成します。

- 景観形成助成: 歴史的な街並みや地域の景観計画に合わせて外観を改修する場合に、その費用の一部が助成されることがあります。

- アスベスト対策補助: アスベストの含有調査や除去工事の費用を補助する制度です。

これらの制度を見つけるには、「〇〇市 ビル 耐震補助金」や「〇〇県 空き店舗 改修 助成金」といったキーワードで、所有するビルの所在地の自治体名と共に行政のウェブサイトを検索するのが最も効果的です。また、自治体の建築指導課、都市計画課、商工振興課といった担当部署に直接問い合わせることで、最新かつ正確な情報を得ることができます。

補助金の活用は、情報収集とタイミングが全てです。リノベーションを思い立ったら、まずはどのような支援が受けられる可能性があるのか、調査から始めてみましょう。

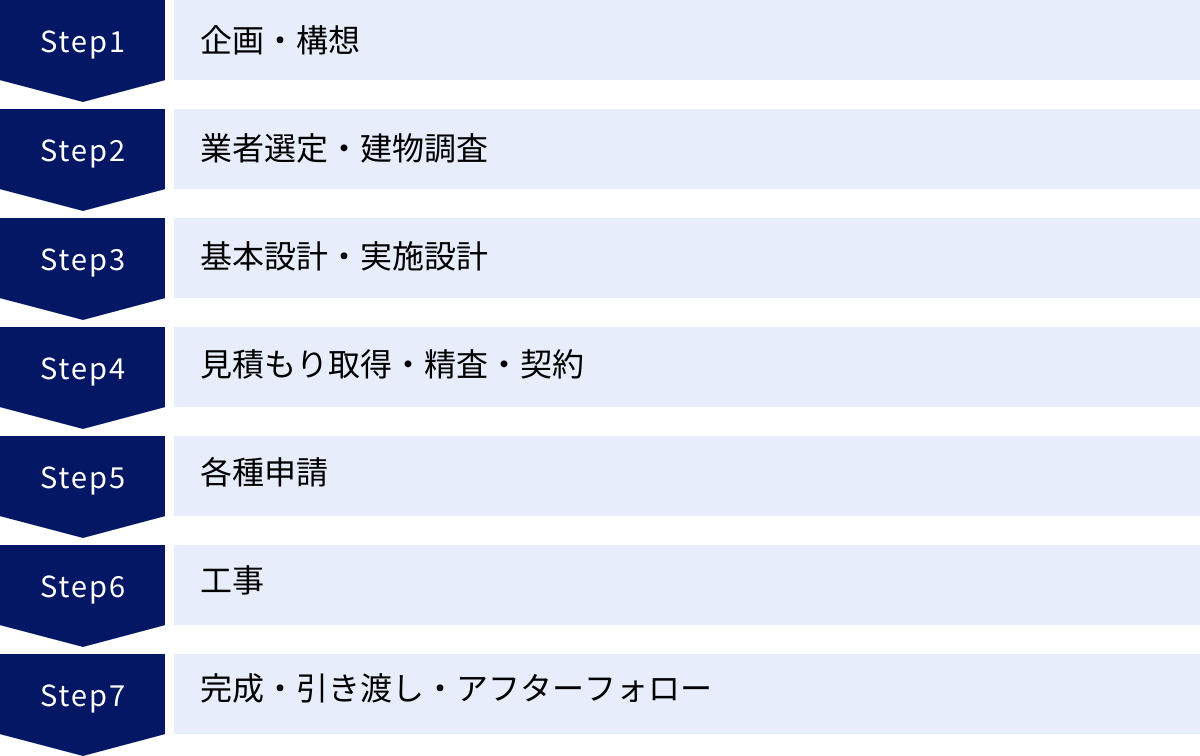

商業ビルリノベーションを成功させるための進め方

商業ビルリノベーションは、多額の資金と長い期間を要する一大プロジェクトです。行き当たりばったりの計画では、思わぬトラブルに見舞われたり、期待した効果が得られなかったりするリスクがあります。成功の確率を高めるためには、周到な準備と信頼できるパートナー選びが不可欠です。

余裕のある資金計画とスケジュールを立てる

プロジェクトの成否は、計画段階で8割決まると言っても過言ではありません。特に「資金」と「時間」の見通しは、できるだけ具体的に、そして余裕を持って立てることが重要です。

■ 余裕のある資金計画

リノベーションに必要な資金は、単純な工事費だけではありません。見落としがちな費用も含めて、総額でいくら必要になるのかを正確に把握する必要があります。

- 総事業費の内訳:

- 工事費: 本体工事費、付帯工事費(外構など)。

- 設計・監理料: 設計事務所などに支払う費用。工事費の10%~15%程度が目安。

- 各種申請手数料: 建築確認申請や登記などにかかる費用。

- コンサルティング費用: 必要に応じて依頼する場合。

- テナント補償・仮移転費用: 入居中のテナントに立ち退きや一時移転をしてもらう場合の費用。

- 予備費: 最も重要な項目の一つ。予期せぬ追加工事や仕様変更に備えるための資金で、工事費の10%~20%程度を必ず確保しておきましょう。この予備費があるかどうかで、トラブル発生時の対応力が大きく変わります。

これらの総事業費を、自己資金でどこまで賄い、どこから融資を受けるのかを計画します。金融機関から融資を受ける際には、リノベーション後の収支計画(賃料収入の予測、ランニングコストなど)を盛り込んだ、説得力のある事業計画書の提出が求められます。

■ 余裕のあるスケジュール

「早く完成させて、賃料収入を得たい」と焦る気持ちは分かりますが、性急なスケジュールは品質の低下や手戻りを招き、かえって遠回りになります。

- 標準的なプロジェクトの流れと期間の目安(規模により変動):

- 企画・構想(1~3ヶ月): リノベーションの目的を定め、基本方針を固める。

- 業者選定・建物調査(1~3ヶ月): 複数の業者を比較検討し、パートナーを決定。詳細な建物調査を実施。

- 基本設計・実施設計(3~6ヶ月): 業者の提案を受けながら、デザインや仕様を具体的に決定し、詳細な設計図を作成する。

- 見積もり取得・精査・契約(1~2ヶ月): 実施設計に基づいた最終的な見積もりを確認し、工事請負契約を締結。

- 各種申請(1~3ヶ月): 建築確認申請など、行政への手続きを行う。

- 工事(6ヶ月~2年以上): 建物の解体から始まり、構造補強、内外装、設備工事などを経て完成。

- 完成・引き渡し・アフターフォロー: 完了検査を経て引き渡し。

全体で1年半~2年以上かかることも珍しくありません。特に、最も時間をかけるべきは「設計」のフェーズです。この段階でオーナーと業者が密にコミュニケーションを取り、細部まで納得のいく計画を練り上げることが、後工程でのトラブルを防ぎ、プロジェクト全体のスムーズな進行に繋がります。

信頼できるリノベーション業者を選ぶ

プロジェクトのパートナーとなる業者選びは、成功を左右する最も重要な決断の一つです。商業ビルのリノベーションは、一般的な住宅リフォームとは全く異なる専門知識と経験が求められます。

■ 業者の種類と特徴

リノベーションを依頼できる業者には、主に以下のような種類があります。

- 設計事務所: デザイン性や企画力に優れ、オーナーの代理人として中立的な立場で工事を監理してくれる。施工は別途、建設会社に発注する(設計・施工分離方式)。

- 建設会社(ゼネコン・工務店): 施工のプロであり、特に大規模な工事や構造に関わる工事に強い。設計から施工まで一貫して請け負う「設計施工方式」に対応する会社も多い。

- リノベーション専門会社: 企画・デザインから設計、施工までをワンストップで提供する。コンバージョンや特定の用途へのリノベーションなど、特定の分野に強みを持つ会社もある。

■ 信頼できる業者を見極めるチェックポイント

どの種類の業者を選ぶにしても、以下のポイントを基準に慎重に評価しましょう。

- 商業ビル(非住宅)のリノベーション実績は豊富か?:

会社のウェブサイトなどで、自社のビルと似た規模や用途の施工事例があるかを確認します。住宅専門の業者に商業ビルを依頼するのは避けるべきです。 - 課題解決に繋がる企画・提案力があるか?:

こちらの要望をただ聞くだけでなく、「収益性を上げるには、このような付加価値提案はどうでしょう」「この法律上の課題は、こうすればクリアできます」といった、プロならではの視点で課題解決に繋がる提案をしてくれるかを見極めます。 - 担当者とのコミュニケーションは円滑か?:

長い付き合いになるため、担当者の人柄や相性も重要です。専門用語を分かりやすく説明してくれるか、こちらの質問に誠実に答えてくれるかなど、コミュニケーションの取りやすさを確認しましょう。 - 見積書の内容は詳細で分かりやすいか?:

「一式」表記が少なく、工事項目や単価、数量が明記された、透明性の高い見積書を提出してくれるかは、その会社の誠実さを測るバロメーターになります。 - 経営状態は安定しているか?:

工事期間中に万が一倒産するようなことがあれば、プロジェクトは頓挫してしまいます。会社の設立年数や資本金、経営状況なども可能な範囲で確認しておくと安心です。 - アフターサービス・保証体制は充実しているか?:

引き渡し後の不具合に迅速に対応してくれるか、定期的な点検サービスがあるかなど、長期的な視点で安心して付き合える体制が整っているかを確認します。

最適なパートナーを見つけることが、複雑で困難な商業ビルリノベーションを乗り越え、成功へと導く最大の推進力となるでしょう。

まとめ

商業ビルリノベーションは、老朽化した建物を単に修繕するだけでなく、時代の変化や市場のニーズに合わせて新たな価値を創造し、ビルの収益性と資産価値を最大化するための極めて有効な戦略的投資です。

その費用は、内装中心の改修であれば坪単価30万円程度から、内外装や設備を一新する大規模なものでは坪単価80万円~150万円以上と、工事内容によって大きく変動します。建て替えに比べてコストを抑えられるメリットがある一方で、耐震補強や法規制への対応などで想定外の費用や工期が発生するリスクも伴います。

このリスクを管理し、プロジェクトを成功に導くためには、

- リノベーションの目的を明確にし、投資の優先順位をつけること

- 既存の使える部分を活かし、賢くコストをコントロールすること

- 国や自治体の補助金・助成金制度を積極的に情報収集し、活用すること

- 複数の業者から相見積もりを取り、提案内容や実績を総合的に比較すること

といったポイントを押さえることが不可欠です。

そして何よりも重要なのは、「余裕を持った資金計画・スケジュール」と「商業ビルリノベーションの実績が豊富な、信頼できるパートナー業者選び」です。これら二つが、複雑なプロジェクトを円滑に進め、思い描いた以上の成果を生み出すための両輪となります。

この記事が、商業ビルの未来を考え、リノベーションという選択肢を検討されているオーナー様やご担当者様にとって、その一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。あなたのビルが持つ無限のポテンシャルを解き放ち、次世代へと受け継がれる価値ある資産へと生まれ変わらせましょう。