飲食店の開業を目指す際、物件選びは成功を左右する極めて重要な要素です。その選択肢の一つとして、多くの開業者が注目するのが「居抜き物件」です。居抜き物件は、初期費用を大幅に抑えられ、スピーディーに開業できるという大きな魅力がある一方で、見落とすと後々大きなトラブルにつながりかねない注意点も存在します。

「居抜き物件って具体的にどんな物件?」「スケルトン物件とどう違うの?」「メリットは聞くけど、デメリットやリスクはないの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、居抜き物件の基本的な知識から、メリット・デメリット、契約前に必ず確認すべき注意点、さらには物件の探し方まで、網羅的に解説します。これから開業を考えている方はもちろん、物件探しの選択肢を広げたい方も、ぜひ最後までご覧いただき、失敗しない物件選びの参考にしてください。

目次

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナント(借主)が使用していた内装、設備、什器(じゅうき)などがそのまま残された状態で、売買または賃貸借される物件のことを指します。特に飲食店においては、厨房設備(コンロ、シンク、冷蔵庫など)、空調設備、排気ダクト、カウンター、テーブル、椅子といった、開業に不可欠な高額な設備がそのまま引き継げるケースが多く、開業希望者にとって非常に魅力的な選択肢となっています。

なぜ、このような居抜き物件が市場に出てくるのでしょうか。その背景には、退去するテナントと、新たに入居するテナント双方の事情があります。

退去する側には、通常、賃貸借契約における「原状回復義務」が課せられます。これは、借りた物件を契約前の状態(スケルトン状態)に戻して大家さんに返還する義務のことで、内装や設備の解体・撤去には多額の費用がかかります。しかし、次の入居者がそのまま設備を使ってくれる「居抜き」での退去ができれば、この原状回復費用を大幅に削減できるのです。さらに、まだ十分に使える設備を「造作(ぞうさく)」として次の入居者に買い取ってもらう(造作譲渡)ことで、閉店に伴う損失を少しでも補填できる可能性があります。

一方、新たに入居する開業希望者にとっては、本来であれば数百万から一千万円以上かかることもある内装工事費や設備購入費を劇的に抑えられます。また、工事期間が不要になるため、物件契約から開業までの時間を大幅に短縮できるというメリットもあります。

このように、退去者の「撤去費用を抑えたい」というニーズと、新規開業者の「初期費用を抑えたい」というニーズが合致することで、居抜き物件は市場で流通しています。

ただし、一言で「居抜き物件」といっても、その状態は様々です。ほぼすべての設備が新品同様の状態で残っている「美品」もあれば、長年の使用で劣化が進み、多くの設備の修理や交換が必要な物件もあります。そのため、物件ごとの状態を正しく見極めることが極めて重要になります。

スケルトン物件との違い

居抜き物件としばしば比較されるのが「スケルトン物件」です。スケルトン物件とは、その名の通り、建物の構造躯体(柱・梁・床・壁)がむき出しになった、内装や設備が何もない状態の物件を指します。「コンクリート打ちっ放し」の状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

スケルトン物件から店舗を開業する場合、電気・ガス・水道の配管工事、壁や床、天井の内装工事、厨房や空調の設備工事など、すべてを一から計画し、施工する必要があります。

居抜き物件とスケルトン物件には、それぞれ異なる特徴があり、どちらが良い・悪いということではなく、開業者のコンセプトや予算、計画によって最適な選択は異なります。両者の違いを理解し、自身の計画に合った物件を選ぶことが成功への第一歩です。

以下に、両者の主な違いを表にまとめました。

| 比較項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 状態 | 前のテナントの内装・設備が残っている | 建物の躯体のみ(内装・設備なし) |

| 初期費用 | 低い(内装・設備費を大幅に削減可能) | 高い(すべての工事・設備購入が必要) |

| 開業までの期間 | 短い(最短数週間~) | 長い(数ヶ月~半年以上) |

| レイアウトの自由度 | 低い(既存のレイアウトに制約される) | 高い(ゼロから自由に設計可能) |

| 設備の品質 | 不明・中古(劣化や故障のリスクあり) | 新品(保証があり、安心) |

| コンセプトの実現度 | 既存の造作に合わせる必要がある | 理想のコンセプトを忠実に再現可能 |

| 原状回復義務 | 退去時に次の入居者が見つかれば免除の可能性 | 退去時にスケルトン状態に戻す義務がある |

スケルトン物件のメリットは、何と言ってもレイアウトやデザインの自由度の高さにあります。自分の理想とするコンセプト、ブランドイメージ、そして効率的なオペレーションを実現するための動線を、何にも縛られることなくゼロから構築できます。厨房の配置や客席のレイアウトに強いこだわりがある場合や、独自のサービスを提供する上で特殊な設備配置が必要な場合には、スケルトン物件が最適な選択となるでしょう。また、すべての設備を新品で揃えるため、開業直後の故障リスクが低く、長期的に安心して営業できるという利点もあります。

一方で、最大のデメリットは莫大な初期費用と長い準備期間です。内装工事だけでも坪単価30万円~60万円、厨房設備や空調、什器などを含めると、小規模な店舗でも1,000万円以上の投資が必要になることは珍しくありません。また、設計から各種工事、行政の許可申請などを経て開業に至るまでには、半年から1年近くかかることも覚悟しなければなりません。

対して、居抜き物件はこれらのデメリットを克服できる点が最大の魅力です。しかし、その裏返しとして、レイアウトの自由度が低く、中古設備の故障リスクを抱えることになります。

結局のところ、「初期投資を抑え、早く事業を軌道に乗せたい」と考えるならば居抜き物件が、「時間をかけてでも、自分の理想の城を築きたい」と考えるならばスケルトン物件が、それぞれ向いていると言えるでしょう。

居抜き物件で開業する3つのメリット

居抜き物件を選ぶことには、多くの開業希望者にとって魅力的なメリットが存在します。特に資金面や時間的な制約がある場合に、その恩恵は計り知れません。ここでは、居抜き物件で開業する代表的な3つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

① 初期費用を大幅に抑えられる

居抜き物件を選ぶ最大のメリットは、何と言っても開業にかかる初期費用を劇的に削減できる点にあります。飲食店を開業する際、物件取得費(保証金、礼金など)の次に大きな割合を占めるのが、内装工事費と設備投資です。

スケルトン物件から開業する場合、これらの費用はすべて自己資金や融資で賄う必要があります。具体的にどのような費用がかかるのか見てみましょう。

- 内装工事費: 壁、床、天井の仕上げ、造作家具(カウンターなど)の製作、建具の設置など。小規模な店舗でも数百万円かかるのが一般的です。

- 厨房設備費: 業務用冷蔵庫・冷凍庫、コールドテーブル、製氷機、コンロ、フライヤー、シンク、作業台、食洗機など。一式揃えると200万円~500万円以上になることもあります。

- 空調・換気設備工事費: 業務用エアコンの設置、特に焼肉店や中華料理店など、煙や熱が多く発生する業態では強力な排気ダクトの設置が必須となり、100万円以上の高額な工事になるケースも少なくありません。

- 給排水・ガス・電気工事費: 厨房の位置に合わせて給排水管やガス管を延長・新設したり、使用する厨房機器に合わせて電気の容量を増設したりする工事。これも数十万円から百万円単位の費用がかかります。

- 什器購入費: テーブル、椅子、ソファ、食器、調理器具など。

これらの費用を合計すると、スケルトンからの開業では、小規模な店舗であっても総額で1,000万円を超えるケースは決して珍しくありません。

これに対して居抜き物件では、これらの内装や設備の多くがすでに備わっています。もちろん、壁紙の張り替えや一部の設備の買い替えなど、多少の手直しは必要になるかもしれませんが、ゼロからすべてを揃えるのに比べれば、その費用はごくわずかです。

物件の状態や業態にもよりますが、居抜き物件を活用することで、これらの内装・設備費用を数百万円単位で削減できる可能性があります。これは、開業時の資金繰りにおいて非常に大きなアドバンテージとなります。

削減できた資金は、開業後の運転資金に充てることができます。飲食店経営は、開業直後からすぐに黒字化するとは限りません。売上が安定するまでの数ヶ月間、家賃や人件費、仕入れ費などの支払いに耐えられるだけの運転資金を確保しておくことは、事業を継続させる上で極めて重要です。初期費用を抑えることで、この運転資金に厚みを持たせ、精神的な余裕を持って経営に集中できるようになります。

また、広告宣伝費や販促費に予算を回し、オープン当初から積極的に集客活動を行うことも可能です。このように、居抜き物件は単にコストを削減するだけでなく、その資金をより戦略的な分野に再投資することを可能にし、事業の成功確率を高めることにつながるのです。

② スピーディーに開業できる

2つ目の大きなメリットは、開業までの準備期間を大幅に短縮できることです。ビジネスにおいて「時は金なり」という言葉がありますが、店舗ビジネスではまさにその通りで、開業準備期間の長さは収益機会の損失とコストの増加に直結します。

スケルトン物件の場合、開業までの道のりは長く、多くのステップを踏む必要があります。

- 物件契約: 物件を契約します。

- 設計・デザイン: 内装デザイナーや設計士と打ち合わせを重ね、店舗の図面を作成します。(約1ヶ月~)

- 施工業者の選定・見積もり: 複数の施工業者から相見積もりを取り、契約します。(約2週間~1ヶ月)

- 内装・設備工事: 解体工事、内装工事、電気・ガス・水道工事、空調・換気工事などを順次行います。(約1~3ヶ月)

- 保健所・消防署の検査: 工事完了後、営業許可を得るために保健所や消防署の検査を受けます。指摘事項があれば手直しが必要です。

- 開業準備: スタッフの採用・研修、仕入れ先の確保、メニューの最終調整などを行います。

- 開業

このように、スケルトン物件では、物件契約から開業までに最低でも3ヶ月、長い場合は半年以上かかることも珍しくありません。この準備期間中も、当然ながら家賃は発生します。売上が一切ない状態で毎月家賃を支払い続ける「空家賃(からやちん)」の期間が長引けば長引くほど、資金的な負担は重くのしかかります。

一方、居抜き物件の場合は、このプロセスを劇的に短縮できます。大規模な内装工事や設備工事が不要なため、設計や施工にかかる時間がほぼゼロになります。

- 物件契約・造作譲渡契約: 物件の賃貸借契約と、前テナントとの造作譲渡契約を締結します。

- 軽微な改修・清掃: 必要に応じて壁紙を張り替えたり、看板を付け替えたり、専門業者によるクリーニングを行ったりします。

- 保健所・消防署の検査: 既存の設備で営業許可の基準を満たしているかを確認し、検査を受けます。

- 開業準備

- 開業

物件の状態が良ければ、契約からわずか数週間~1ヶ月程度で開業することも可能です。このスピード感は、ビジネスチャンスを逃さないためにも非常に重要です。例えば、特定の季節(夏のかき氷店、冬の鍋料理店など)をターゲットにした業態の場合、タイミングを逃さずにオープンできるかどうかは死活問題です。

開業までの期間が短いということは、前述の「空家賃」の負担を最小限に抑えられることを意味します。1ヶ月早く開業できれば、1ヶ月分の家賃負担が減り、逆に1ヶ月分の売上を前倒しで得ることができます。これは、開業当初のキャッシュフローを大きく改善させる効果があります。

このように、時間を味方につけ、コストを削減し、収益機会を最大化できる点が、居抜き物件の大きな魅力の一つです。

③ 前の店の顧客を引き継げる可能性がある

3つ目のメリットは、少し意外に思われるかもしれませんが、前の店の顧客や認知度をある程度引き継げる可能性があることです。これは特に、前の店が地域で愛されていた繁盛店であった場合に大きな効果を発揮します。

店舗ビジネス、特に地域密着型の飲食店にとって、「その場所に店がある」と認知してもらうまでには、相応の時間と広告宣伝費がかかります。チラシのポスティング、地域情報誌への掲載、Web広告など、様々な手段を講じて少しずつ店の存在を知ってもらう地道な努力が必要です。

しかし、居抜き物件の場合、特に前の店と同じ業態(例:ラーメン店の跡地にラーメン店を開業する、カフェの跡地にカフェを開業する)であれば、その場所は既に「〇〇を食べる場所」として地域住民に認知されています。前の店の常連客が「新しい店はどうなったかな?」と興味を持って訪れてくれる可能性が高く、ゼロから顧客を開拓するのに比べて、はるかに有利なスタートを切ることができます。

もちろん、新しい店の味やサービスが顧客の期待に応えられなければリピートにはつながりませんが、少なくとも「最初の来店」のハードルを下げてくれる効果は絶大です。この「認知度アドバンテージ」は、開業初期の集客における大きな追い風となります。

たとえ異なる業態(例:イタリアンの跡地に和食店を開業する)であっても、「あそこにあったお店が新しくなったんだ」と注目を集めやすく、全く何もない場所に新店をオープンするよりも認知されるスピードは速いでしょう。

ただし、このメリットは諸刃の剣でもあります。もし前の店が、味が悪い、不衛生、接客態度が悪いといったネガティブな理由で閉店していた場合、その悪い評判まで引き継いでしまうリスクがあるからです。この点については、後のデメリットの章で詳しく解説しますが、メリットを享受するためには、前の店の評判や閉店理由を事前にしっかりとリサーチすることが不可欠です。

良い評判を引き継ぐことができれば、それはお金には換えがたい無形の資産となります。前の店のファンを新しい店のファンへと転換させることができれば、開業当初から安定した売上を確保し、スムーズな経営の滑り出しが期待できるでしょう。

居抜き物件で開業する3つのデメリット

これまで居抜き物件の輝かしいメリットに焦点を当ててきましたが、物事には必ず裏表があります。メリットの裏に潜むデメリットやリスクを正しく理解し、対策を講じなければ、せっかく抑えた初期費用以上の損失を被ってしまう可能性さえあります。ここでは、居抜き物件で開業する際に覚悟しておくべき3つのデメリットを詳しく解説します。

① レイアウトの自由度が低い

居抜き物件の最大のメリットである「既存の内装・設備が使える」ことは、裏を返せば「既存のレイアウトに縛られる」という最大のデメリットになります。これは、開業者のこだわりや理想を店舗に反映させたい場合に、大きな足かせとなる可能性があります。

スケルトン物件であれば、厨房と客席の比率、カウンターの形状、客席の配置、バックヤードへの動線など、すべてを自分の理想通りに設計できます。効率的な調理オペレーションや、お客様が快適に過ごせる空間、独自のブランドイメージを表現するデザインなど、ゼロから思い描いた通りの店づくりが可能です。

しかし、居抜き物件では、厨房の位置や広さ、壁や柱の位置、給排水や排気ダクトの配管経路などがすでに決まっています。これらを根本的に変更しようとすると、大規模な解体工事や設備工事が必要となり、多額の追加費用が発生します。そうなると、「初期費用を抑える」という居抜き物件最大のメリットが失われ、場合によってはスケルトンから作るよりも高くついてしまうことすらあり得ます。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- コンセプトとの不一致: 「お客様との対話を重視したオープンキッチンの店にしたい」と考えていても、物件が壁で仕切られた独立厨房だった場合、理想の接客スタイルは実現できません。

- オペレーションの非効率: 厨房が狭すぎてスタッフがスムーズに動けなかったり、ホールと厨房の動線が悪く、料理提供や片付けに無駄な時間がかかったりする可能性があります。これは日々の営業ストレスにつながるだけでなく、サービスの質の低下や人件費のロスにも直結します。

- 客席数のミスマッチ: 席数を多く確保して回転率を上げたいのに、既存のレイアウトでは十分な客席が配置できない、あるいは逆に、ゆったりとした空間を提供したいのに、無駄に客席が多いレイアウトになっている、といった問題が生じることがあります。

このようなミスマッチを防ぐためには、物件の内見時に、自分の事業計画やコンセプト、想定するオペレーションを頭の中で何度もシミュレーションすることが極めて重要です。メジャーを持参し、厨房機器や客席のサイズを測り、実際にスタッフが動く様子を具体的にイメージしてみましょう。「このカウンターの高さで作業しやすいか」「この通路幅で料理を運べるか」「お客様は隣の席を気にせずくつろげるか」といった視点で、細部まで厳しくチェックする必要があります。

もし、既存のレイアウトに少しでも違和感や不安を感じるなら、その物件は見送る勇気も必要です。安易な妥協は、開業後の長期的な苦労につながることを肝に銘じておきましょう。

② 設備の劣化・故障のリスクがある

初期費用を抑えられる大きな要因である既存の設備は、同時に居抜き物件における最大のリスク要因でもあります。残されている設備はすべて中古品であり、どの程度使用され、どのようにメンテナンスされてきたのか、正確な履歴を知ることは困難です。

見た目は綺麗に清掃されていても、内部の部品が経年劣化していたり、見えない部分に不具合を抱えていたりするケースは少なくありません。そして、これらの隠れた不具合が、開業直後という最も忙しく、資金的にも余裕がないタイミングで表面化することが往々にしてあります。

例えば、

- 開業初日に、満席のお客様を前にしてエアコンが故障し、修理に数日間かかり営業停止に追い込まれる。

- 大事な食材を保管していた業務用冷蔵庫が突然冷えなくなり、大量の食材を廃棄する羽目になる。

- ピークタイムにフライヤーやコンロが故障し、看板メニューが提供できなくなる。

こうしたトラブルが発生した場合、売上機会の損失だけでなく、緊急の修理費用や新品への買い替え費用という予期せぬ出費が発生します。高額な業務用厨房機器の場合、修理・買い替えには数十万円から百万円単位の費用がかかることもあり、開業資金計画を大きく狂わせる原因となります。

ここで絶対に理解しておくべきなのが、「造作譲渡」は基本的に保証のない「現状有姿(げんじょうゆうし)」での引き渡しであるという点です。現状有姿とは、「現状のありのままの状態で引き渡す」という意味で、引き渡し後に設備に不具合が見つかっても、原則として売主(前のテナント)や不動産会社、大家さんは責任を負ってくれません。すべての修理・交換の責任と費用は、買主(新しいテナント)が負うことになります。

このリスクを回避・軽減するためには、契約前の徹底した確認作業が不可欠です。

- すべての設備の動作確認: 内見時には、必ずすべての設備の電源を入れさせてもらい、実際に動作させてみましょう。エアコンの効き、冷蔵庫の冷え具合、コンロの火の付き方、換気扇の吸い込み、給湯器からお湯が出るかなどを、時間をかけてチェックします。

- 専門家の同行: 最も確実な方法は、厨房機器の専門家やメンテナンス業者に内見へ同行してもらうことです。費用はかかりますが、プロの目で設備の劣化具合や寿命、隠れた不具合の兆候などを診断してもらうことで、後々の高額な出費を防ぐことができます。これは、失敗しないための「保険」と考えるべき投資です。

- 製造年月日と使用年数の確認: 設備の側面や背面に貼られている銘板シールで、メーカー名、型番、製造年月日を確認しましょう。一般的に業務用厨房機器の耐用年数は8年~10年程度と言われています。製造からかなりの年数が経過している場合は、近いうちに故障するリスクが高いと判断できます。

「安物買いの銭失い」ということわざがありますが、居抜き物件選びはまさにこの言葉が当てはまります。目先の安さだけで判断せず、設備のコンディションという「見えないコスト」をしっかりと見極める冷静な目が必要です。

③ 前の店の評判に影響される

メリットの章で「前の店の顧客を引き継げる可能性がある」と述べましたが、それはあくまで前の店の評判が良かった場合の話です。もし、前の店がネガティブな理由で閉店していた場合、その悪いイメージまで引き継いでしまうという深刻なデメリットが存在します。

一度地域に根付いた「あの場所の店はダメだ」という評判は、想像以上に根強く、新しい店がオープンしても、そのネガティブな先入観が客足を遠のかせる原因となります。

- 「前の店は美味しくなかったから、今度の店も期待できないな」

- 「あそこは不衛生なイメージがあるから、行く気になれない」

- 「前の店主の態度が悪かったから、もうあの場所には行きたくない」

このような悪い評判は、新しい店の努力とは無関係に、集客の大きな障壁となります。どんなに美味しい料理を提供し、心を込めたサービスをしても、そもそも来店してもらえなければ意味がありません。この「負の遺産」を払拭するには、通常の新規オープン以上の広告宣伝費と、地道な努力を長期間続ける忍耐力が必要になります。

特に、前の店の閉店理由が「食中毒」や「近隣との騒音・悪臭トラブル」といった深刻なものであった場合、その影響は計り知れません。保健所の監視が厳しくなったり、近隣住民から最初から敵対的な目で見られたりする可能性もあります。

したがって、物件を契約する前に、前の店の評判と閉店理由を徹底的に調査することが絶対に必要です。不動産会社に正直に尋ねるのはもちろんですが、それだけでは十分ではありません。自らの足と目と耳で、情報を集める努力を惜しまないでください。

- 近隣店舗への聞き込み: 周辺の商店や飲食店を訪ね、「以前ここにあったお店は、どうして閉店されたのですか?」と尋ねてみましょう。利害関係のない第三者からは、客観的で正直な情報が得られることが多いです。

- インターネットでの評判調査: 店名がわかる場合は、グルメサイトの口コミ、Googleマップのレビュー、SNSなどを検索し、過去の評判をチェックします。低評価のレビューが多ければ、その内容から閉店のヒントが見つかるかもしれません。

- 現地での張り込み: 時間帯や曜日を変えて何度か物件周辺を訪れ、街の雰囲気や通行人の様子を観察する中で、近隣住民に話を聞いてみるのも有効です。

前の店の閉店理由が、移転拡大や店主の高齢化・引退といったポジティブなものであれば、その物件は「優良物件」である可能性が高いです。しかし、業績不振やトラブルが原因であった場合は、たとえ物件の条件が良くても、契約には慎重になるべきでしょう。この見極めが、居抜き物件選びの成否を分ける重要なポイントとなります。

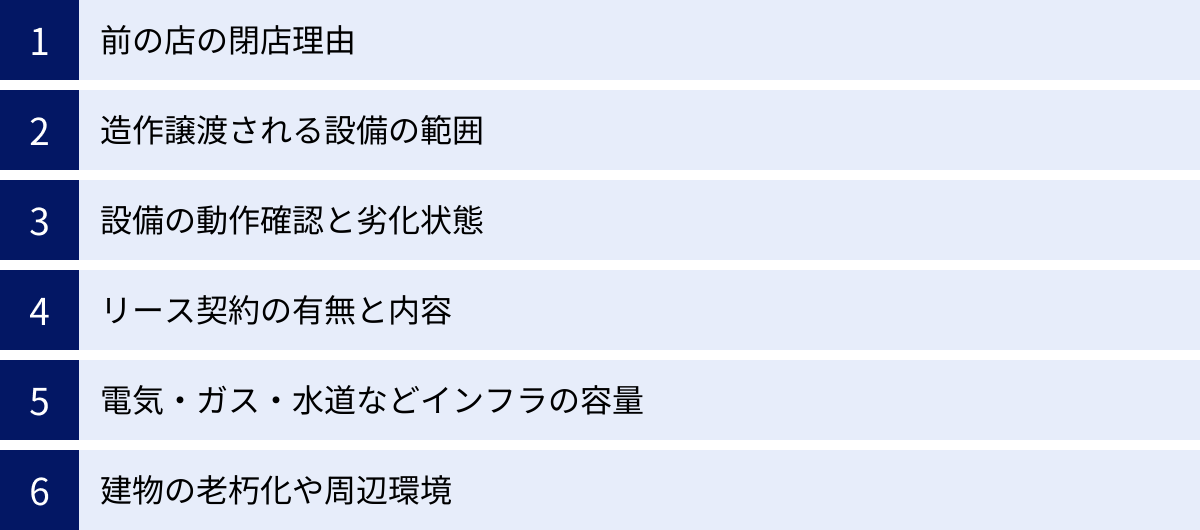

失敗しない!居抜き物件選びで契約前に確認すべき6つの注意点

居抜き物件は、成功すれば大きなメリットをもたらしますが、一歩間違えれば深刻なトラブルに陥るリスクもはらんでいます。後悔しないためには、契約書にサインする前の「事前確認」がすべてと言っても過言ではありません。ここでは、居抜き物件選びで失敗しないために、契約前に必ずチェックすべき6つの重要な注意点を具体的に解説します。

① 前の店の閉店理由

これは、デメリットの章でも触れましたが、最も重要なので改めて強調します。前の店がなぜ閉店に至ったのか、その理由を徹底的に調査してください。閉店理由には、その物件が抱える「目に見えないリスク」が隠されています。

閉店理由は大きく「ポジティブな理由」と「ネガティブな理由」に分けられます。

- ポジティブな理由の例:

- 業績好調による移転・拡大: 店舗が手狭になったため、より広い場所に移転した。これは、その立地で商売が成功した証であり、非常に良い兆候です。

- オーナーの高齢化や引退: 長年地域で愛されてきたが、後継者がおらず、惜しまれつつ閉店した。このような物件は、良い評判や常連客を引き継げる可能性が高い「お宝物件」かもしれません。

- のれん分け・独立: 本店での修行を終え、別の場所で独立開業するために閉店した。

- ネガティブな理由の例:

- 業績不振・売上低迷: 立地が悪く人通りが少ない、競合店に客を奪われたなど、その場所で収益を上げることが困難だった。同じ轍を踏む可能性があります。

- 近隣トラブル: 騒音、悪臭、ゴミ出しの問題などで近隣住民や他のテナントと揉めていた。入居後、同様のクレームを受けるリスクがあります。

- 人材不足: スタッフが集まらず、営業を続けられなくなった。そのエリアの労働力確保の難しさを示唆しているかもしれません。

- 建物の問題: 雨漏りや設備の老朽化など、建物自体に問題があって営業継続が困難になった。

【調査方法】

不動産会社の担当者に聞くのは基本ですが、必ずしも本当の理由を教えてくれるとは限りません。複数の情報源から、多角的に情報を集めることが重要です。

- 不動産会社へのヒアリング: 「差し支えなければ、前のお店の閉店理由を教えていただけますか?」と直接的かつ丁寧に質問します。答えを濁すようなら、何か隠している可能性があると警戒しましょう。

- 近隣への聞き込み: 物件の周りにある商店や住民に話を聞くのが最も有効な方法の一つです。「今度この場所で開業を考えているのですが…」と切り出せば、有益な情報を得られることが多いです。

- ネットリサーチ: 前の店の名前が分かれば、グルメサイトのレビューやSNSの過去の投稿を徹底的に調べます。「最近、味が落ちた」「店員が変わった」といった書き込みが、閉店の予兆となっていることもあります。

この調査を怠ると、自分ではどうすることもできない外的要因によって、事業が失敗に追い込まれるリスクを抱えることになります。

② 造作譲渡される設備の範囲

「居抜き物件だから、見たままのものが全部使えるだろう」と安易に考えてはいけません。どの設備が造作譲渡の対象に含まれ、どれが含まれないのかを、契約前に書面で明確にすることが絶対に必要です。

口約束はトラブルの元です。後になって「あれは譲渡対象ではなかった」「それは持っていくつもりだった」といった水掛け論に発展するケースは後を絶ちません。

【確認方法】

- 造作譲渡契約書(または譲渡品リスト)の作成: 売主(前テナント)と買主(新テナント)の間で、譲渡対象となる内装・設備・什器をすべてリストアップした「造作譲渡品目録」を作成し、契約書に添付します。

- リストと現物の照合: 内見時に、そのリストを片手に、一つ一つの品物が現存するか、状態はどうかを確認します。可能であれば、写真を撮って記録に残しておくと万全です。

- 細かい備品も確認: テーブルや椅子といった大きなものだけでなく、食器、調理器具、レジ、電話機といった細かい備品も対象範囲を明確にしておきましょう。

このリスト作成と確認作業を怠ると、いざ引き渡しを受けた際に「あると思っていた製氷機がなくなっていた」「厨房の作業台が撤去されていた」といった事態に陥り、急遽追加で設備を購入しなければならなくなり、資金計画が狂ってしまいます。譲渡されるものは何か、という範囲の確定は、契約の根幹をなす重要事項です。

③ 設備の動作確認と劣化状態

譲渡される設備がリストで確定したら、次はその「質」の確認です。中古品である以上、劣化や不具合のリスクは常に付きまといます。

【確認方法】

- 全設備の通電・動作確認: 必ず不動産会社やオーナーに許可を取り、電気・ガス・水道を使える状態で内見させてもらいましょう。そして、厨房機器から空調、給湯器に至るまで、すべての設備のスイッチを入れ、実際に動かしてみることが重要です。

- エアコン: 冷房・暖房がきちんと効くか。異音や異臭はしないか。

- 冷蔵庫・冷凍庫: 庫内が設定温度までしっかり冷えるか。コンプレッサーの音は正常か。

- コンロ・オーブン: すべての口で正常に着火するか。火力の調整はスムーズか。

- 換気扇・ダクト: 吸い込みは十分か。異音や大きな振動はないか。

- 専門家によるインスペクション(診断): 可能であれば、厨房機器メーカーやメンテナンス業者に同行してもらい、プロの目で診断してもらうことを強く推奨します。数万円の費用はかかりますが、これは後々の数百万円の損失を防ぐための賢明な投資です。専門家は、表面的な動作だけでなく、部品の摩耗度や寿命を予測し、隠れた不具合を見つけ出してくれます。

- 製造年月日と清掃状態の確認: 機器の銘板で製造年月日を確認し、耐用年数が近づいていないかをチェックします。また、グリストラップ(油水分離阻集器)やダクト内部の清掃状態も確認しましょう。これらがひどく汚れている場合、前の店の衛生管理意識が低かった可能性があり、見えない部分にも問題が潜んでいるかもしれません。

この確認を怠り、契約後に高額な修理費が発生しても、誰も助けてはくれません。「現状有姿」の原則を忘れず、自分の目で見て、手で触れて、納得できるまで確認してください。

④ リース契約の有無と内容

これは見落としがちな、しかし非常に重要なチェックポイントです。店舗にある設備の中には、前テナントが購入したものではなく、リース会社から借りている「リース品」が混ざっていることがあります。

代表的なリース品としては、製氷機、ビールサーバー、食洗機、コピー複合機、POSレジなどが挙げられます。これらのリース品は、当然ながら造作譲渡の対象にはなりません。

【確認方法と注意点】

- リース品の有無を売主に確認: 造作譲渡品リストを作成する際に、「この中にリース品は含まれていませんか?」と明確に確認します。

- 契約を引き継ぐかどうかの判断: もしリース品があり、それを継続して使用したい場合は、リース契約を引き継ぐ(承継する)か、一度解約して新たに自分で契約し直す必要があります。

- リース契約内容の確認: 契約を引き継ぐ場合は、リース会社、月々のリース料金、契約の残り期間、残債の有無などを詳細に確認しなければなりません。「残りの支払いはあとわずかだと思っていたら、まだ数年分残っていた」というケースもあります。必ずリース契約書の原本を確認させてもらいましょう。

何も知らずに引き渡しを受け、後からリース会社が機器の回収に来て初めて事実を知る、といった最悪の事態も起こり得ます。設備の所有権が誰にあるのかを明確にすることは、法的なトラブルを避ける上で不可欠です。

⑤ 電気・ガス・水道などインフラの容量

自分の開業する業態で必要となる電気・ガス・水道のインフラ容量が、その物件に十分に備わっているかの確認も必須です。

例えば、

- 電気: 多くの厨房機器や強力なエアコン、多数の照明を使用する業態では、相応の電気容量(アンペア数)が必要です。容量が不足していると、ブレーカーが頻繁に落ちて営業に支障をきたします。

- ガス: ステーキハウスや中華料理店など、高火力のコンロを多用する業態では、ガスの供給量が重要になります。ガスの口径が小さいと、十分な火力が得られません。

- 水道・排水: 多くの水を使う業態や、油を多く流す業態では、給水管の口径や排水管の太さ、グリストラップの容量が重要です。排水能力が低いと、詰まりや逆流の原因となります。

【確認方法】

- 現在の容量の確認: 電力会社やガス会社の検針票、またはメーターを確認して、現在の契約アンペア数やガスの号数(口径)を把握します。

- 必要容量の算出: 自分の店で導入予定の厨房機器のスペックをリストアップし、それらを同時に稼働させた場合に必要となる総容量を、専門の業者(厨房業者や設備工事業者)に相談して算出してもらいます。

- 容量増設の可否と費用の確認: もし容量が不足している場合、増設工事が可能かどうかを建物の管理会社や大家さんに確認します。増設が可能であっても、電気の幹線引き込み工事やガス管の引き直しには、高額な費用と長い工期がかかる場合があります。この費用と時間を考慮した上で、その物件にするかどうかを判断する必要があります。

インフラは店舗運営の生命線です。この確認を怠ると、開業してから「やりたい料理が作れない」「設備が動かせない」といった致命的な問題に直面することになります。

⑥ 建物の老朽化や周辺環境

最後に、店舗の中だけでなく、建物全体と、その周りの環境にも目を向けましょう。

- 建物の状態: 雨漏りの跡はないか、壁に大きなひび割れはないか、共用部(廊下、トイレ、階段など)は清潔に管理されているかなどをチェックします。建物の耐震性についても、可能であれば確認しておきましょう。害虫(ゴキブリやネズミ)の発生履歴を、前のテナントや近隣にそれとなく聞いてみるのも重要です。

- 周辺環境・立地:

- 人通り: 平日と休日、昼と夜など、時間帯や曜日を変えて何度も現地を訪れ、人通りの量や客層(年齢、性別、職業など)が自分のターゲットと合っているかを確認します。

- 競合店: 周辺にどのような競合店があるか、その店が繁盛しているか、価格帯はどうかなどを調査し、自分の店が勝ち抜ける戦略を立てられるかを考えます。

- アクセス: 最寄り駅からの距離、駐車場の有無など、お客様の来店しやすさを確認します。

これらの多角的な視点から物件を厳しく評価し、すべてのチェック項目をクリアできたものだけを契約の候補とすることで、居抜き物件選びにおける失敗のリスクを限りなくゼロに近づけることができるでしょう。

造作譲渡料とは

居抜き物件の話を進める上で避けては通れないのが「造作譲渡料(ぞうさくじょうとりょう)」という専門用語です。これは、居抜き物件の契約において中心的な役割を果たす費用であり、その性質を正しく理解しておくことが、スムーズな交渉と契約のために不可欠です。

造作譲渡料とは、簡単に言えば、前のテナントが自費で設置した内装や設備(これらを「造作」と呼びます)を、次のテナントが買い取るために支払う対価のことです。物件の「賃料」や「保証金」が、物件の所有者である大家さんに対して支払うものであるのに対し、この造作譲渡料は、あくまで前のテナント(売主)と新しいテナント(買主)との間で行われる物品の売買代金という位置づけになります。

したがって、造作譲渡に関する交渉や契約は、大家さんを介さず、テナント同士(または仲介する不動産会社を挟んで)で直接行われるのが一般的です。この取引をまとめたものが「造作譲渡契約書」であり、物件の「賃貸借契約書」とは別に締結されます。

【造作譲渡の対象となるもの(例)】

- 内装: 壁紙、床材、天井、間仕切り壁、照明器具など

- 厨房設備: 業務用冷蔵庫、コールドテーブル、シンク、コンロ、フライヤー、オーブン、製氷機、食洗機など

- 空調・換気設備: 業務用エアコン、排気ダクト、給気設備など

- 什器・備品: カウンター、テーブル、椅子、ソファ、レジ、電話機、看板など

これらの「造作」は、本来であれば退去するテナントが費用をかけて撤去し、原状回復(スケルトン状態に戻す)しなければならないものです。しかし、次のテナントがこれらを買い取ってくれることで、売主は撤去費用を節約できる上に、譲渡料という形で投資の一部を回収できます。一方、買主は、新品を揃えるよりもはるかに安いコストで設備一式を手に入れることができるため、双方にメリットがある仕組みなのです。

ただし、前述の通り、リース品は所有者がリース会社であるため、造作譲渡の対象にはなりません。この点は明確に区別して考える必要があります。

造作譲渡料の相場

多くの開業希望者が気になるのが、「造作譲渡料は一体いくらくらいが妥当なのか?」という点でしょう。

結論から言うと、造作譲渡料に決まった定価や明確な相場は存在しません。物件の立地、設備のグレードや状態、経過年数、さらには売主の事情など、様々な要因によって大きく変動します。あくまで目安ですが、一般的には50万円~300万円程度の価格帯が多く見られます。しかし、都心の一等地にある人気店の物件や、導入から間もない最新設備が揃っているようなケースでは、500万円、あるいは1,000万円を超える価格が付くこともあります。

では、その価格はどのようにして決まるのでしょうか。造作譲渡料の査定には、主に以下の3つの視点が考慮されます。

- 設備の残存価値(減価償却)

純粋に、残された設備の資産価値を評価する方法です。厨房機器などの設備は、年々価値が下がっていく「減価償却資産」です。国税庁が定める法定耐用年数(例えば業務用冷蔵庫は6年、一般的な厨房設備は8年など)を基準に、購入時の価格から経過年数分の価値を差し引いて算出します。ただし、これはあくまで会計上の計算であり、実際の市場価値や劣化状態とは異なるため、一つの目安として考えられます。

参照:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」 - 立地や営業権(のれん代)の価値

特に繁盛店の跡地の場合、単なる設備の価値だけでなく、その場所が持つ集客力や知名度といった「目に見えない価値」が価格に上乗せされることがあります。これは「営業権」や「のれん代」に近い考え方です。良い立地で、前の店が良い評判を築いてくれていた場合、そのアドバンテージに対する対価として、相場より高い譲渡料が設定されることがあります。 - 原状回復工事費との比較

これが、売主・買主双方にとって最も現実的で重要な価格決定の指標となります。売主(前テナント)は、もし居抜きで売れなかった場合、自費で内装を解体し、スケルトン状態に戻すための「原状回復工事」を行う必要があります。この工事費用は、店舗の広さにもよりますが、一般的に100万円~300万円以上かかることも珍しくありません。

売主からすれば、造作譲渡料がたとえ数十万円であったとしても、数百万円の原状回復費用を支払うよりはるかに得なのです。この「本来かかるはずだった原状回復費用」が、事実上の造作譲渡料の下限ラインとなり、交渉の出発点となることが多いです。

【造作譲渡料の交渉】

上記の背景を理解すれば、造作譲渡料が交渉可能であることがわかります。提示された金額を鵜呑みにせず、以下の点を材料に、冷静に交渉に臨みましょう。

- 設備の劣化状態: 動作確認で不具合が見つかったり、耐用年数を大幅に超えていたりする場合は、その修理・買い替え費用を見積もり、減額を要求する材料になります。

- 近隣の相場: 同じエリアの他の居抜き物件の譲渡料をリサーチし、比較対象として提示する。

- 原状回復費用の見積もり: 解体業者に依頼し、もしその物件をスケルトンに戻した場合の費用の見積もりを取る。その金額を基に、妥当な譲渡料を交渉する。

重要なのは、売主側の「撤去費用を払いたくない」という事情を理解し、買主側の「できるだけ安く良いものを手に入れたい」という希望との間で、お互いが納得できる着地点を見つけることです。高圧的な交渉は避け、あくまで客観的なデータや根拠に基づいて、誠実な対話を心がけることが、良い条件を引き出すための鍵となります。

あなたはどっち?居抜き物件が向いている人と向いていない人

これまで解説してきたように、居抜き物件には光と影の両側面があります。この選択が吉と出るか凶と出るかは、開業者の事業計画、資金力、そして店舗コンセプトによって大きく異なります。自分にとって居抜き物件が本当に最適な選択肢なのかを冷静に判断するために、ここでは「居抜き物件が向いている人」と「向いていない人」のタイプを具体的に整理してみましょう。

| 比較項目 | 居抜き物件が向いている人 | 居抜き物件が向いていない人 |

|---|---|---|

| 開業資金 | 初期投資を極力抑えたい人。自己資金が限られている、または融資額を少なくしたいと考えている。 | 資金に余裕があり、理想の店づくりのためには投資を惜しまない人。 |

| 開業スピード | 一日でも早く開業したい人。ビジネスチャンスを逃したくない、空家賃の期間を最小限にしたい。 | 時間をかけてでも、細部までこだわった完璧な状態でオープンしたい人。 |

| 店舗コンセプト | 既存のレイアウトを活かせる業態、または柔軟にコンセプトを合わせられる人。 | 独自のコンセプトや世界観が確立しており、それを忠実に再現したい人。 |

| オペレーション | 標準的な厨房設備や動線で対応できる人。特に飲食業の経験が浅い場合。 | 特殊な調理法や独自のサービス動線など、特殊なレイアウトや設備が必要な人。 |

| リスク許容度 | 中古設備の故障など、ある程度の突発的なトラブルや出費は許容できる人。 | リスクは極力排除したい人。開業後の不安要素を減らすため、新品の設備を好む。 |

居抜き物件が向いている人

上記の表の内容をさらに深掘りすると、以下のようなタイプの人は居抜き物件のメリットを最大限に享受できる可能性が高いと言えます。

- とにかく初期費用を抑えたい人

自己資金が潤沢でない、あるいは初めての独立で多額の借入に抵抗がある人にとって、居抜き物件は非常に現実的な選択肢です。浮いた資金を運転資金や広告費に回すことで、より堅実なスタートを切ることができます。 - スピード重視で開業したい人

「このエリアに競合がいない今がチャンスだ」「特定の季節商戦に間に合わせたい」といった、タイミングが重要な事業計画を持つ人には、居抜き物件のスピード感が大きな武器になります。 - 初めて飲食店を開業する人

飲食業の経験が浅い場合、ゼロから厨房のレイアウトや必要な設備を考えるのは非常に困難な作業です。居抜き物件であれば、既に「飲食店として機能していた」実績のあるレイアウトや設備が揃っているため、一つのモデルケースとして参考にしながら事業を始めることができます。まずは居抜きで経験を積み、事業が軌道に乗ったら、次のステップとして理想の店をスケルトンから作る、という戦略も有効です。 - 既存のレイアウトに合う業態を計画している人

例えば、前の店がカフェで、自分もカフェを開業したい場合、既存の設備や雰囲気をほぼそのまま活かせることが多く、最も効率的に開業できます。ラーメン店、居酒屋、バーなども、同じ業態であれば居抜きのメリットを享受しやすいでしょう。 - 低コストでの多店舗展開を目指す企業

チェーン店などが短期間で出店エリアを拡大していく戦略において、コストと時間を削減できる居抜き物件は非常に有効な手段として活用されています。

居抜き物件が向いていない人

一方で、以下のようなタイプの人は、居抜き物件を選ぶと後悔する可能性が高いかもしれません。無理に居抜き物件を選ぶよりも、スケルトン物件で理想を追求する方が、長期的に見て満足度の高い結果につながります。

- 店舗のコンセプトやデザインに強いこだわりがある人

「自分の城」として、内装の素材から照明、家具の配置、壁の色に至るまで、細部にわたって自分の世界観を表現したいと考えている人には、既存のレイアウトは制約でしかありません。デザイナーや建築家と共に、唯一無二の空間を創造したいのであれば、スケルトン物件一択でしょう。 - 特殊な業態やオペレーションを計画している人

例えば、お客様の目の前で調理パフォーマンスを見せる鉄板焼き店、特殊な熟成庫や燻製機が必要な店、ロボットが配膳するような先進的な店舗など、標準的でない設備や動線が不可欠な業態の場合、居抜き物件では対応できないことがほとんどです。 - 中古品に抵抗がある、リスクを避けたい人

「開業してから設備の故障で悩みたくない」「お客様に提供する料理を作る厨房は、すべて新品でなければ精神的に落ち着かない」という考えを持つ人もいます。開業後の安心感を最優先し、予期せぬトラブルによるストレスを避けたいのであれば、初期投資はかかっても、メーカー保証のある新品の設備を導入できるスケルトン物件が向いています。 - 潤沢な資金力を持つ人・企業

開業資金に十分な余裕があり、コストよりもブランドイメージの構築や最高の顧客体験を提供することを優先する場合には、あえて居抜き物件を選ぶメリットは少ないかもしれません。

最終的な判断は、「何を優先し、何を妥協できるか」という価値観の整理に行き着きます。自分の事業における優先順位を明確にし、それぞれのメリット・デメリットを天秤にかけることで、あなたにとって最適な物件の形が見えてくるはずです。

居抜き物件の探し方

自分に居抜き物件が合っていると判断したら、次はいよいよ具体的な物件探しのフェーズに入ります。優良な居抜き物件は人気が高く、情報が出るとすぐに申し込みが入ってしまうことも少なくありません。効率的に、そしてより良い物件に出会うためには、どのような探し方があるのかを知っておくことが重要です。主な探し方として、専門サイトと一般的な不動産情報サイトの活用法を紹介します。

居抜き物件専門サイトで探す

現在、居抜き物件を探す上で最も主流となっているのが、飲食店や店舗に特化した「居抜き物件専門サイト」の活用です。これらのサイトは、その名の通り居抜き物件の情報を集中的に扱っており、開業希望者にとって非常に有益なプラットフォームとなっています。

【メリット】

- 情報量が豊富: 居抜き物件の情報だけが大量に集まっているため、効率的に多くの物件を比較検討できます。

- 検索性が高い: 「業態(和食、カフェなど)」「駅からの距離」「面積」「造作譲渡料」など、飲食店探しに特化した細かい条件で物件を絞り込めるため、希望に合った物件を見つけやすいです。

- 専門的なサポート: サイトを運営しているのは店舗専門の不動産会社であることが多く、業界知識が豊富な担当者からアドバイスをもらえたり、資金調達や事業計画の相談に乗ってもらえたりする場合があります。

- 非公開物件の情報: Webサイトには掲載されていない「非公開物件(水面下物件)」の情報を、会員登録者限定で紹介してくれることがあります。優良物件は、一般公開される前にこうしたルートで決まってしまうことも多いため、登録しておく価値は大きいです。

【デメリット】

- 競争率が高い: 多くの開業希望者がチェックしているため、良い条件の物件には問い合わせが殺到し、競争が激しくなりがちです。

- エリアが限定される場合も: サイトによっては、首都圏や大都市圏に情報が集中しており、地方の物件が少ないケースもあります。

専門サイトを利用する際は、複数のサイトに登録し、新着情報をこまめにチェックすることが重要です。気になる物件を見つけたら、躊躇せずにすぐ問い合わせのアクションを起こすスピード感が求められます。

一般的な不動産情報サイトで探す

SUUMOやLIFULL HOME’Sといった、住居用の物件情報で知られる一般的な不動産情報サイトでも、事業用・店舗用の物件を探すことができます。

【メリット】

- 掲載物件の網羅性: 全国各地の様々な不動産会社が情報を掲載しているため、専門サイトにはない思わぬ掘り出し物が見つかる可能性があります。

- 地域の不動産会社との接点: 物件情報を通じて、その地域に強い地元の不動産会社とコンタクトを取るきっかけになります。

【デメリット】

- 居抜き物件の情報が少ない: 全体の物件数に比べて、居抜き物件の割合は少なく、探すのに手間がかかることがあります。

- 情報が不十分な場合がある: 「居抜き」と記載があっても、造作譲渡料や残置設備の詳細が書かれていないなど、情報が断片的であるケースが見られます。

【検索のコツ】

一般的な不動産情報サイトで探す場合は、検索機能を工夫することがポイントです。

- 用途を「店舗」「事業用」などに設定します。

- フリーワード検索で「居抜き」「造作譲渡」「店舗内装付き」といったキーワードを入力して絞り込みます。

これらのサイトと並行して、地域の不動産会社に直接足を運び、「飲食店向けの居抜き物件を探している」と相談してみるのも非常に有効な手段です。地元のネットワークでしか得られない貴重な情報を持っていることがあります。

どの方法で探すにしても、重要なのは受け身にならず、積極的に情報を追いかける姿勢です。良い物件との出会いは、最終的には縁とタイミングですが、その確率を高めるのは、自分自身の行動量に他なりません。

居抜き物件探しにおすすめのサイト3選

数ある物件情報サイトの中から、特に居抜き物件探しにおいて実績と信頼性のある代表的なサイトを3つ紹介します。それぞれのサイトに特徴があるため、自分のニーズに合わせて活用してみてください。

(※サイトの情報は、記事執筆時点の公式サイトの情報に基づいています。)

① 店舗物件ドットコム

【概要と運営会社】

「店舗物件ドットコム」は、東証プライム上場企業である株式会社シンクロ・フードが運営する、飲食店専門の物件情報サイトです。同社は求人サイト「求人@飲食店.COM」なども運営しており、飲食業界における深い知見と強力なネットワークを持っています。

【主な特徴】

- 業界最大級の物件掲載数: 日本全国の幅広い物件情報を網羅しており、その情報量の多さは他の追随を許しません。毎日多くの新着物件が登録されるため、こまめにチェックすることで良い物件に出会える確率が高まります。

- 詳細な検索機能: 「重飲食可」「軽飲食可」といった業態の制約や、「1階路面店」「駅徒歩3分以内」といった立地条件、さらには「造作譲渡料無料」といったピンポイントの条件まで、非常に詳細な検索が可能です。これにより、利用者は自分の希望に限りなく近い物件を効率的に探し出すことができます。

- 信頼性の高さ: 上場企業が運営しているという安心感に加え、飲食業界に特化した長年の実績から、情報の質や信頼性が高いと評価されています。

【こんな人におすすめ】

- 初めて物件探しをする人

- できるだけ多くの物件を比較検討したい人

- 全国の幅広いエリアで物件を探している人

まずは情報収集から始めたいという方にとって、最初に登録しておくべきサイトの筆頭と言えるでしょう。

参照:店舗物件ドットコム公式サイト

② 居抜き市場(いちば)

【概要と運営会社】

「居抜き市場」は、店舗の仲介を専門に行う株式会社ABC店舗が運営する、居抜き物件に特化した情報サイトです。サイト名が示す通り、居抜き物件の売買・賃貸に強みを持っています。

【主な特徴】

- 居抜き専門のコンサルタント: 物件探しから契約、開業に至るまで、店舗専門のコンサルタントが手厚くサポートしてくれます。特に、造作譲渡料の交渉や契約内容のチェックなど、専門知識が必要な場面で的確なアドバイスを受けられるのは大きな魅力です。

- 売主・買主双方への手厚いサポート: 開業希望者だけでなく、店舗を売却したいオーナーへのサポートも充実しています。そのため、質の高い売却希望物件が集まりやすいという特徴があります。造作価値の無料査定サービスなども提供しており、適正な価格での取引を促進しています。

- 非公開物件の紹介: 会員登録を行うことで、一般には公開されていない優良な非公開物件の情報を得られる可能性があります。

【こんな人におすすめ】

- 専門家のアドバイスを受けながら物件探しを進めたい人

- 造作譲渡料の交渉などに不安がある人

- 質の高い非公開物件にアクセスしたい人

単なる情報サイトとしてだけでなく、信頼できるパートナーとして相談しながら進めたい方に最適なサイトです。

参照:居抜き市場公式サイト

③ 店舗買取り.com

【概要と運営会社】

「店舗買取り.com」は、店舗のM&Aや事業承継のコンサルティングを行う株式会社M&A Properties(旧:株式会社店舗流通ネット)が運営しています。その名の通り、閉店する店舗の「買取り」や「売却」に強く、そこから生まれる居抜き物件情報を豊富に保有しています。

【主な特徴】

- 独自の物件情報網: 同社が直接、閉店を希望するオーナーから店舗を買い取ったり、売却の仲介をしたりしているため、他では見られない独自の物件情報が多数存在します。特に、まだ市場に出ていない「水面下の物件」情報に強いのが最大の魅力です。

- スピード感のあるマッチング: 売りたいオーナーと買いたい開業希望者をスピーディーに結びつけることを得意としています。迅速な対応が求められる居抜き物件探しにおいて、このスピード感は大きなアドバンテージになります。

- 出店から退店までの一貫サポート: 物件の紹介だけでなく、内装工事、資金調達、さらには将来の退店(売却)まで、店舗運営のライフサイクル全体をサポートする体制が整っています。

【こんな人におすすめ】

- 他では見つからない掘り出し物の物件を探している人

- できるだけ早く物件を決めて開業したい人

- 将来的な売却も見据えて、長期的なサポートを望む人

競争の激しい人気エリアで、ライバルに先駆けて優良物件を確保したいという強い意欲のある方には、特にチェックしてほしいサイトです。

参照:店舗買取り.com公式サイト

まとめ

居抜き物件は、飲食店開業における強力な選択肢の一つです。「初期費用を大幅に抑えられる」「スピーディーに開業できる」「前の店の顧客を引き継げる可能性がある」といったメリットは、特に資金や時間に制約のある開業希望者にとって、計り知れない魅力を持っています。

しかし、その輝かしいメリットの裏には、「レイアウトの自由度が低い」「設備の劣化・故障リスク」「前の店の悪い評判の引き継ぎ」といった、見過ごすことのできないデメリットやリスクが潜んでいることを忘れてはなりません。これらのリスクを軽視すると、「安物買いの銭失い」どころか、事業の存続そのものが危うくなる事態にもつながりかねません。

居抜き物件で成功を掴むための鍵は、ただ一つ。契約前の徹底した事前調査と確認作業に尽きます。

- 前の店の閉店理由は何か?

- 譲渡される設備の範囲は明確か?

- すべての設備は正常に動作し、劣化状態は許容範囲か?

- 見えないリース契約は存在しないか?

- 電気・ガス・水道のインフラ容量は十分か?

- 建物や周辺環境に問題はないか?

これらのチェック項目を一つ一つ、自分の目と足で、時には専門家の力も借りながら、粘り強く確認していく姿勢が何よりも重要です。

そして最終的には、自分の事業計画、コンセプト、資金状況、そしてリスク許容度と照らし合わせ、居抜き物件という選択が本当に自分にとって最適なのかを冷静に判断することが求められます。

居抜き物件は、正しく理解し、賢く活用すれば、あなたの夢の実現を力強く後押ししてくれる素晴らしいパートナーとなり得ます。この記事で得た知識が、あなたの輝かしい開業への第一歩となり、失敗しない物件選びの一助となれば幸いです。