店舗を開業する際、物件選びは成功を左右する極めて重要な要素です。中でも「居抜き物件」は、初期費用を抑え、スピーディーな開業を実現できる選択肢として多くの開業希望者から注目を集めています。しかし、その手軽さの裏には見落としてはならないデメリットや注意点も潜んでいます。

本記事では、居抜き物件の基本的な知識から、混同されがちなスケルトン物件との違い、そして具体的なメリット・デメリットを徹底的に比較・解説します。さらに、契約後に後悔しないための重要なチェックポイントや、物件探しの具体的な方法、開業までの流れまでを網羅的にご紹介します。

これから自分のお店を持ちたいと考えている方は、この記事を通して居抜き物件への理解を深め、自身の事業計画に最適な物件選びの指針としてご活用ください。

目次

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナント(借主)が使用していた内装、設備、什器(じゅうき)などがそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。特に飲食店や美容室、クリニック、物販店などの店舗物件で多く見られます。

通常、テナントが物件を退去する際には、契約に基づき内装や設備をすべて撤去し、建物の骨組みだけの状態(スケルトン)に戻す「原状回復義務」を負います。しかし、退去する側と次に入居する側、そして物件のオーナー(貸主)の三者間で合意が取れれば、内装や設備を残したまま次のテナントに引き継ぐことが可能になります。これが居抜き物件の仕組みです。

引き継がれる内装や設備のことを「造作(ぞうさく)」と呼び、新しいテナントはこれらの造作を前のテナントから買い取ることが一般的です。この買取費用のことを「造作譲渡料」または「店舗譲渡料」と呼びます。造作譲渡料は、設備のコンディションや立地、ブランド価値などによって変動し、無償で譲渡されるケースから数百万、場合によっては一千万円を超える高額になることもあります。

なぜ居抜き物件が存在するのか?

居抜き物件は、関係する三者それぞれにメリットがあるため、市場に流通しています。

- 退去者(前テナント)のメリット:

- 原状回復工事費用の削減: スケルトンに戻すための解体工事費用がかからないため、退去コストを大幅に削減できます。

- 造作譲渡料の獲得: まだ使用できる設備や価値のある内装を売却することで、譲渡益を得られる可能性があります。これにより、廃業にかかるコストを補填したり、次の事業の資金に充てたりできます。

- 新規入居者(新テナント)のメリット:

- 初期費用の削減: 内装工事や設備購入にかかる費用を大幅に抑えることができます。

- 開業準備期間の短縮: 大規模な工事が不要なため、契約から開業までの時間を短縮し、スピーディーに営業を開始できます。

- 物件オーナー(貸主)のメリット:

- 空室期間の短縮: 新しいテナントが早く決まりやすいため、家賃収入のない期間(空室リスク)を最小限に抑えられます。

- 物件価値の維持: 頻繁な解体工事による建物の劣化を防ぐことができます。

このように、居抜き物件は「退去コストを抑えたい退去者」と「開業コストを抑えたい新規入居者」、そして「空室リスクを避けたいオーナー」の三者の利害が一致することで成立する、合理的な取引形態といえます。ただし、この三者間の調整が複雑になることもあるため、契約時には細心の注意が必要となります。

居抜き物件とスケルトン物件の違い

店舗物件を探す際、「居抜き物件」と対比されるのが「スケルトン物件」です。両者の違いを正確に理解することは、自分の事業計画やコンセプトに合った物件を選ぶための第一歩です。

スケルトン物件とは、その名の通り建物の「骨格(スケルトン)」だけになっている状態の物件を指します。具体的には、床・壁・天井がコンクリート打ちっぱなしや下地材むき出しの状態で、内装や設備は一切ありません。電気の配線やガス管、水道の配管なども、基本的な引き込みのみで、店舗内のレイアウトに合わせた設置はこれからという状態です。

ここでは、居抜き物件とスケルトン物件の主な違いを多角的に比較し、それぞれの特徴を明確にします。

| 比較項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期状態 | 前のテナントの内装・設備が残っている | 床・壁・天井がコンクリート等の躯体のみ |

| 初期費用 | 低い(内装・設備費を抑えられる) | 高い(内装・設備費がすべてかかる) |

| 開業までの期間 | 短い(工事期間が短縮できる) | 長い(設計から施工まで数ヶ月かかる) |

| デザイン・レイアウトの自由度 | 低い(既存の造作に制約される) | 高い(ゼロから自由に設計できる) |

| 設備の状況 | 劣化・故障のリスクがある | すべて新品を導入できる |

| 退去時の原状回復 | 契約内容による(居抜き返し or スケルトン返し) | 原則としてスケルトン状態で返却 |

| 前の店の評判 | 良くも悪くも影響を受ける可能性がある | 影響を受けない |

【各項目の詳細解説】

- 初期費用:

- 居抜き物件: 最大のメリットは初期費用の抑制です。内装工事費、厨房機器や空調設備、什器などの購入費用が大幅に削減できます。造作譲渡料が必要な場合でも、ゼロからすべて揃えるよりは安く済むことがほとんどです。

- スケルトン物件: デザイン設計費、内装工事費、電気・ガス・水道の設備工事費、厨房機器や什器の購入費など、開業に必要な費用のほぼ全てがかかります。一般的に、坪単価で50万円~100万円以上の内装工事費が見込まれ、総額は数百万から数千万円に及ぶことも珍しくありません。

- 開業までの期間:

- 居抜き物件: 既存の設備や内装を活かすため、大規模な工事が不要です。清掃や部分的な手直し、必要な備品の追加など、最小限の準備で開業できるため、契約から1ヶ月程度でオープンすることも可能です。

- スケルトン物件: 物件契約後に、設計会社との打ち合わせ、内装デザインの決定、施工業者の選定、そして数ヶ月にわたる工事期間が必要です。一般的には3ヶ月から半年、あるいはそれ以上の期間を要します。

- デザイン・レイアウトの自由度:

- 居抜き物件: すでに厨房や客席の配置、壁や床のデザインが決まっているため、自由度は著しく低くなります。自分の店のコンセプトと既存のレイアウトが合わない場合、それを変更するための追加工事が必要となり、居抜きのメリットが薄れてしまいます。

- スケルトン物件: 何もない状態からスタートするため、コンセプトに合わせて完全に自由に空間を設計できます。動線効率の良い厨房、ブランドイメージを体現した内装、ユニークな客席配置など、オリジナリティ溢れる店づくりが可能です。

- 設備の状況:

- 居抜き物件: 引き継ぐ設備は中古品であるため、劣化や故障のリスクを常に抱えています。見た目は綺麗でも、内部の部品が消耗している可能性があり、開業直後に高額な修理費や買い替え費用が発生する恐れがあります。

- スケルトン物件: すべての設備を新品で導入するため、故障のリスクは低く、メーカー保証も付いています。最新の省エネ性能の高い機器を選ぶことで、長期的なランニングコストを抑えることも可能です。

どちらの物件が向いているか?

- 居抜き物件がおすすめな人:

- 開業資金を極力抑えたい人

- できるだけ早く事業を開始したい人

- 店舗運営の経験が浅く、まずは低リスクで始めたい人

- 前の店と同業種で、既存の設備やレイアウトを有効活用できる人

- スケルトン物件がおすすめな人:

- 資金に余裕があり、初期投資を惜しまない人

- 独自のコンセプトやブランドイメージを店舗デザインで表現したい人

- 動線や機能性にこだわり、最適なオペレーション環境を構築したい人

- 長期的な視点で、耐久性やメンテナンス性に優れた店舗を構えたい人

居抜き物件とスケルトン物件は、それぞれに明確なメリットとデメリットがあります。自分の事業計画、資金力、そして店舗に求めるコンセプトを総合的に考慮し、どちらがより合理的な選択肢であるかを見極めることが、開業成功への鍵となります。

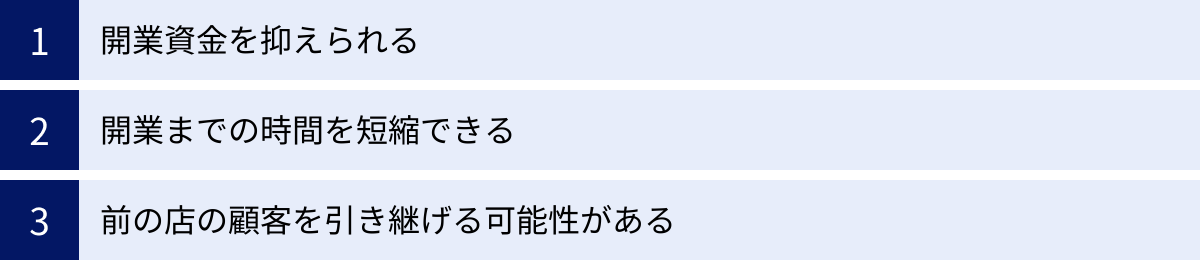

居抜き物件の3つのメリット

居抜き物件が多くの開業希望者に選ばれるのには、明確な理由があります。初期投資の抑制から開業までのスピード感、さらには集客面でのアドバンテージまで、そのメリットは多岐にわたります。ここでは、居抜き物件がもたらす代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 開業資金を抑えられる

居抜き物件を選ぶ最大のメリットは、開業にかかる初期費用(イニシャルコスト)を劇的に抑えられる点にあります。店舗開業には、物件取得費(保証金、礼金など)のほかに、内外装の工事費や設備の購入費など、多額の資金が必要です。

スケルトン物件から飲食店を開業する場合、一般的に以下の費用が発生します。

- 設計・デザイン費: 店舗のコンセプトに基づいた設計図やデザインの作成費用。

- 内装工事費: 壁、床、天井の施工、塗装など。

- 外装工事費: ファサード、看板の設置など。

- 設備工事費: 電気、ガス、水道、給排水、排煙、空調などのインフラ整備費用。

- 厨房機器購入費: 業務用冷蔵庫、コンロ、シンク、フライヤー、製氷機など。

- 什器・備品購入費: テーブル、椅子、レジ、食器、調理器具など。

これらの費用は、店舗の規模や業態、内装のグレードによって大きく変動しますが、小規模な店舗であっても、総額で1,000万円を超えるケースは決して珍しくありません。

一方、居抜き物件であれば、これらの内装や設備がすでに備わっています。もちろん、造作譲渡料として前のテナントに費用を支払う必要はありますが、それでもゼロからすべてを揃える場合に比べて、数百万円単位でのコスト削減が期待できます。

【架空の費用シミュレーション(20坪のカフェ)】

| 費目 | スケルトン物件の場合 | 居抜き物件の場合 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 内装・外装工事費 | 500万円 | 50万円(部分補修) | -450万円 |

| 厨房・空調設備費 | 300万円 | 0円(譲渡) | -300万円 |

| 什器・備品費 | 100万円 | 20万円(追加購入) | -80万円 |

| 小計 | 900万円 | 70万円 | -830万円 |

| 造作譲渡料 | 0円 | 200万円 | +200万円 |

| 合計 | 900万円 | 270万円 | -630万円 |

※上記はあくまで一例であり、実際の金額は物件の条件により異なります。

このように、居抜き物件を活用することで、初期投資を大幅に圧縮できます。削減できた資金は、開業後の運転資金として確保することができます。事業が軌道に乗るまでの数ヶ月間は、売上が不安定になりがちです。その間の家賃、人件費、仕入れ費などの支払いに充てる運転資金に余裕があれば、精神的なプレッシャーも軽減され、腰を据えた店舗運営が可能になります。

さらに、浮いた資金を広告宣伝費や販促活動に投じることもできます。オープン時のキャンペーンやWeb広告、チラシ作成などに十分な予算を割くことで、効果的なスタートダッシュを切ることができ、早期の黒字化につながります。

② 開業までの時間を短縮できる

事業において「時間」は「お金」と同様に貴重な資源です。特に店舗ビジネスでは、開業が遅れるほど家賃だけが発生する「空家賃」の期間が長引き、機会損失も膨らんでいきます。居抜き物件は、開業準備にかかる時間を大幅に短縮できるという、非常に大きなメリットを持っています。

スケルトン物件の場合、開業までのプロセスは長く複雑です。

- 物件契約

- 設計・デザイン会社との打ち合わせ(1ヶ月~)

- 詳細設計・施工業者の選定(1ヶ月~)

- 内装・設備工事(2ヶ月~)

- 保健所・消防署などへの事前相談・申請

- 什器・備品の搬入・設置

- 開業

このように、物件を契約してから実際にオープンするまで、スムーズに進んでも3ヶ月から半年程度の期間を要するのが一般的です。工事が難航したり、行政の許可が下りるのに時間がかかったりすれば、さらに期間は延びてしまいます。

対して、居抜き物件の場合は、このプロセスを大幅にショートカットできます。

- 物件契約(賃貸借契約・造作譲渡契約)

- 引き渡し

- 店舗の清掃・部分的な補修(1週間~)

- 必要な什器・備品の搬入(数日~)

- 保健所・消防署への申請・検査

- 開業

既存の内装や設備をほぼそのまま利用できる場合、大規模な工事は不要です。そのため、物件の引き渡しから最短で数週間、長くとも1〜2ヶ月程度で開業することが可能になります。

この時間短縮がもたらす効果は絶大です。

まず、前述の「空家賃」の負担を最小限に抑えられます。例えば家賃30万円の物件で開業準備期間が3ヶ月短縮できれば、それだけで90万円のコスト削減に繋がります。

また、季節性の高いビジネス(例:かき氷店、クリスマス商材を扱う店など)にとっては、商機を逃さずに済むというメリットがあります。「夏までにオープンしたい」「年末商戦に間に合わせたい」といった具体的な目標がある場合、スピーディーに開業できる居抜き物件は非常に魅力的な選択肢となります。

さらに、事業計画の面でも有利に働きます。金融機関から融資を受ける際、具体的な開業時期が明確である方が、より現実的で説得力のある事業計画書を作成できます。「いつから売上が立ち始めるのか」というキャッシュフローの見通しが立てやすいため、審査においても好印象を与える可能性があります。

③ 前の店の顧客を引き継げる可能性がある

3つ目のメリットは、前の店の認知度や顧客をある程度引き継げる可能性があるという点です。これは特に、前の店が地域で愛され、繁盛していた場合に大きなアドバンテージとなります。

ゼロから新しい場所で店を始める場合、まず「この場所に、こういう店ができた」ということを地域の人々に知ってもらうところからスタートしなければなりません。認知度を高めるには、チラシのポスティング、Web広告、SNSでの発信など、地道な努力と相応の広告宣伝費が必要です。

しかし、居抜き物件、特に同業種の店舗跡地であれば、その場所が「飲食店(あるいは美容室など)」であるという認知がすでに地域に根付いています。前の店の常連客は、新しい店がオープンすることに興味を持つ可能性が高いでしょう。

例えば、長年地域で親しまれていたイタリアンレストランの跡地に、新しいイタリアンレストランがオープンした場合を考えてみましょう。前の店のファンだった顧客は、「新しい店はどんな味だろう?」「どんな雰囲気になったんだろう?」と期待を込めて来店してくれるかもしれません。

このような初期の集客ブーストは、新規開業の店にとって非常に心強いものです。オープン当初から一定数の来店が見込めれば、売上の安定化が早まり、口コミが広がるきっかけにもなります。

ただし、このメリットは諸刃の剣でもあります。期待を持って来店した顧客を満足させられなければ、リピートには繋がりません。前の店と比較され、「前の店の方が良かった」というネガティブな評価を受けてしまうリスクもあります。

前の店の顧客をうまく引き継ぎ、自分の店のファンになってもらうためには、以下のような工夫が考えられます。

- 前の店の良さをリスペクトする姿勢を見せる: 「〇〇(前の店名)跡地にオープンしました」といった告知を行い、前の店への敬意を示す。

- 一部のメニューやサービスを踏襲する: 前の店で人気だったメニューがあれば、許可を得て「復刻メニュー」として提供するなど、ファンを喜ばせる工夫をする。

- 明確な差別化を図る: 前の店とは異なる、自分の店の強みやコンセプトを明確に打ち出し、「新しい魅力」をアピールする。

前の店の顧客基盤は、あくまで開業時のアドバンテージの一つと捉え、それに甘んじることなく、独自の価値を提供し続ける努力が不可欠です。

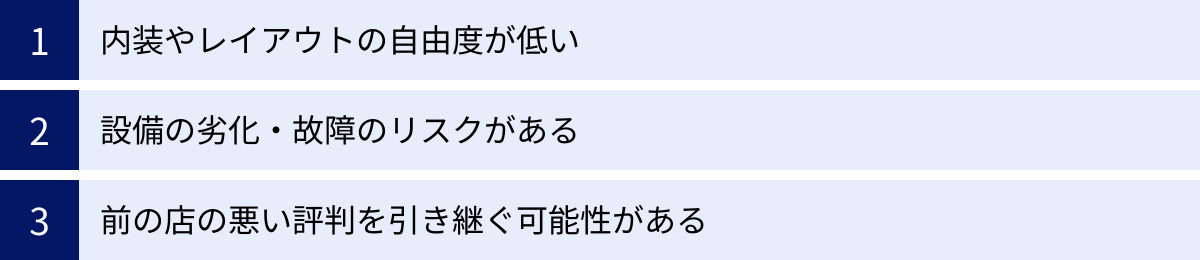

居抜き物件の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、居抜き物件には見過ごすことのできないデメリットやリスクも存在します。これらの点を事前に理解し、対策を講じなければ、せっかく抑えた初期費用以上の損失を被る可能性すらあります。ここでは、居抜き物件が抱える主な3つのデメリットについて、その内容と対策を掘り下げていきます。

① 内装やレイアウトの自由度が低い

居抜き物件の最大のデメリットは、内装やレイアウトの自由度が著しく低いことです。これは、初期費用を抑えられるというメリットと表裏一体の関係にあります。

物件には、前の店が営業していた当時の内装や設備がそのまま残っています。特に、厨房の位置、客席エリアの形状、トイレの場所、壁や床の素材といった基本的な構造は、簡単には変更できません。これらを大幅に変更しようとすると、高額な解体費用と新たな内装工事費が発生し、「何のために居抜き物件を選んだのか分からなくなる」という本末転倒な事態に陥ってしまいます。

この制約は、開業する店のコンセプトやブランドイメージに大きな影響を及ぼす可能性があります。

- コンセプトとのミスマッチ: 例えば、「オープンキッチンでライブ感のある調理風景を見せたい」というコンセプトを持っていても、居抜き物件の厨房が壁に囲まれたクローズドキッチンであれば、その実現は困難です。また、「和モダンで落ち着いた空間」を目指しているのに、前の店がポップでカラフルな内装だった場合、そのイメージを払拭するには大掛かりな改装が必要になります。

- オペレーション効率の悪化: 厨房のレイアウトが、自分の店のメニューや調理プロセスに合っていない場合、スタッフの動線が長くなり、作業効率が著しく低下することがあります。狭い厨房で複数のスタッフが作業する際に動きづらかったり、必要な機器を置くスペースがなかったりすると、提供スピードの遅延やサービスの質の低下に繋がりかねません。

- ターゲット顧客との不一致: 店舗の雰囲気は、ターゲットとする顧客層を引き寄せる重要な要素です。例えば、高級志向の顧客を狙うフレンチレストランを開業したいのに、物件がファミリーレストランのようなカジュアルな内装では、ちぐはぐな印象を与えてしまい、期待する客層の集客は難しくなります。

このようなミスマッチを避けるためには、物件探しの段階で「自分の店のコンセプト」と「譲れない条件」を明確にしておくことが何よりも重要です。その上で、内見時には以下の点を厳しくチェックしましょう。

- 厨房の広さ、形状、動線は自分のオペレーションに合っているか?

- 客席の配置や数は、想定する客単価や回転率に見合っているか?

- 内装のデザインは、少しの手直しで自分の店のコンセプトに近づけられるか?

- 変更したい部分がある場合、その工事は技術的に可能か、また費用はどのくらいかかりそうか?

「この物件に合わせてビジネスを考える」のではなく、「自分のビジネスにこの物件が合っているか」という視点で判断することが、レイアウトの制約による失敗を防ぐ鍵となります。

② 設備の劣化・故障のリスクがある

居抜き物件で引き継がれる設備は、基本的にすべて中古品です。そのため、設備の劣化や、開業後すぐに故障してしまうリスクを常に念頭に置く必要があります。これは、開業後の予期せぬ出費に繋がる、非常に厄介なデメリットです。

引き継がれる設備には、以下のようなものが含まれます。

- 空調設備: エアコン、換気扇など

- 厨房設備: 業務用冷蔵庫・冷凍庫、コールドテーブル、ガスコンロ、オーブン、フライヤー、製氷機、食器洗浄機など

- 給排水設備: シンク、グリストラップ(油水分離阻集器)など

- その他: 照明器具、給湯器など

これらの設備は、見た目が綺麗に清掃されていても、内部の部品が経年劣化していたり、目に見えない問題を抱えていたりするケースが少なくありません。前のテナントが閉店間際にメンテナンスを怠っていた可能性も考えられます。

万が一、開業直後にメインの業務用冷蔵庫やエアコンが故障してしまった場合、どうなるでしょうか。

まず、高額な修理費用や買い替え費用が発生します。業務用設備は家庭用に比べて非常に高価であり、数十万円から百万円を超える出費になることもあります。これは、カツカツの運転資金でスタートした事業者にとっては致命的な打撃となり得ます。

さらに、営業がストップしてしまうリスクもあります。冷蔵庫が壊れれば食材がダメになり、エアコンが壊れれば夏場や冬場は快適な環境を提供できず、休業せざるを得ません。売上がゼロになるだけでなく、顧客の信頼も失ってしまいます。

このような最悪の事態を避けるため、契約前の対策が不可欠です。

- 徹底した動作確認: 内見時には、必ず全ての設備の電源を入れさせてもらい、正常に動作するかを確認します。エアコンは冷房・暖房の両方を試運転し、異音や異臭がないかチェックします。冷蔵庫は十分に冷えるか、厨房機器は問題なく点火・稼働するかなど、時間をかけて確認しましょう。

- 専門業者によるインスペクション(調査): 可能であれば、厨房設備の専門業者やメンテナンス業者に同行してもらい、プロの目で設備の状態を診断してもらうことを強く推奨します。費用はかかりますが、後々の高額な修理費用を考えれば、必要な投資と言えます。

- 製造年月日と使用年数の確認: 設備の側面や背面に貼られている銘板(めいはん)で、メーカー名、型番、製造年月日を確認します。一般的に業務用厨房機器の耐用年数は6~8年程度と言われています。それを大幅に超えている場合は、いつ故障してもおかしくない状態だと考えるべきです。

- メンテナンス履歴の確認: 前のテナントに、設備のメンテナンス履歴や修理履歴の資料が残っていないか確認しましょう。定期的にメンテナンスされていたかどうかが分かります。

「設備は壊れるもの」という前提に立ち、万が一の故障に備えて、修理業者の連絡先をリストアップしておく、あるいは修理・買い替えのための予備費を運転資金に盛り込んでおくといったリスク管理も重要です。

③ 前の店の悪い評判を引き継ぐ可能性がある

メリットとして「前の店の良い評判を引き継げる可能性」を挙げましたが、その逆もまた然りです。前の店にネガティブなイメージや悪い評判があった場合、それをそのまま引き継いでしまうリスクがあります。

新しいオーナーが真摯に営業していても、地域住民や近隣の店舗からは「あの場所の店」として一括りに見られてしまうことがあります。前の店が以下のような理由で閉店していた場合、その悪評は新しい店にとって大きな足かせとなり得ます。

- 衛生問題: 食中毒を出した、店内が不潔だった、ゴキブリなどの害虫がいた、といった噂。

- 味やサービスの質: 「料理がまずい」「値段が高い」「接客態度が悪い」といった評判。

- 近隣とのトラブル: 深夜の騒音、ゴミ出しのマナー違反、路上喫煙などで近隣住民と揉めていた。

- 経営上の問題: オーナーが頻繁に変わる、すぐに閉店してしまう、といったイメージ。

このようなネガティブなイメージは、一度定着すると払拭するのが非常に困難です。どんなに美味しい料理や素晴らしいサービスを提供しても、「どうせあの場所の店だから…」と敬遠され、客足が遠のいてしまう可能性があります。

このリスクを回避するためには、契約前に「前の店がなぜ閉店したのか」という理由を徹底的にリサーチすることが不可欠です。不動産会社の担当者に尋ねるのはもちろんですが、それだけでなく、自らの足で情報を集める努力が求められます。

- インターネットでの評判調査: 店名で検索し、レビューサイト、SNS、ブログなどでどのような口コミが書かれているかを確認します。特に、低評価のレビューには閉店に至った原因のヒントが隠されていることがあります。

- 近隣店舗や住民への聞き込み: 物件の周辺にある他の店を訪れ、スタッフに前の店の様子を聞いてみましょう。「お客さんは入っていましたか?」「どんな評判でしたか?」といった質問から、リアルな情報を得られることがあります。また、近隣に住んでいる人に話を聞くのも有効です。

- 現地の雰囲気を確認する: 昼と夜、平日と休日など、時間帯や曜日を変えて何度も物件の周辺を訪れ、街の雰囲気や人の流れ、治安などを自分の目で確かめます。

もし、前の店に悪い評判があったとしても、その物件の立地が非常に魅力的で諦めきれない場合もあるでしょう。その際は、悪評を上回るポジティブな情報を発信する覚悟と戦略が必要です。

- 大規模なリニューアルやファサードの変更で、外観のイメージを完全に変える。

- オープン前に丁寧な挨拶状を持って近隣を回り、新しい店になったことをアピールする。

- SNSやプレスリリースを活用し、「新しいコンセプト」や「オーナーの想い」を積極的に発信する。

- オープン記念のレセプションや試食会を開き、地域のインフルエンサーやメディア関係者に実際に体験してもらう。

前の店の評判は、良くも悪くも「無」ではなく「引き継ぐ」ものです。その事実を直視し、契約前の入念なリサーチを怠らないことが、居抜き物件選びで失敗しないための重要なポイントです。

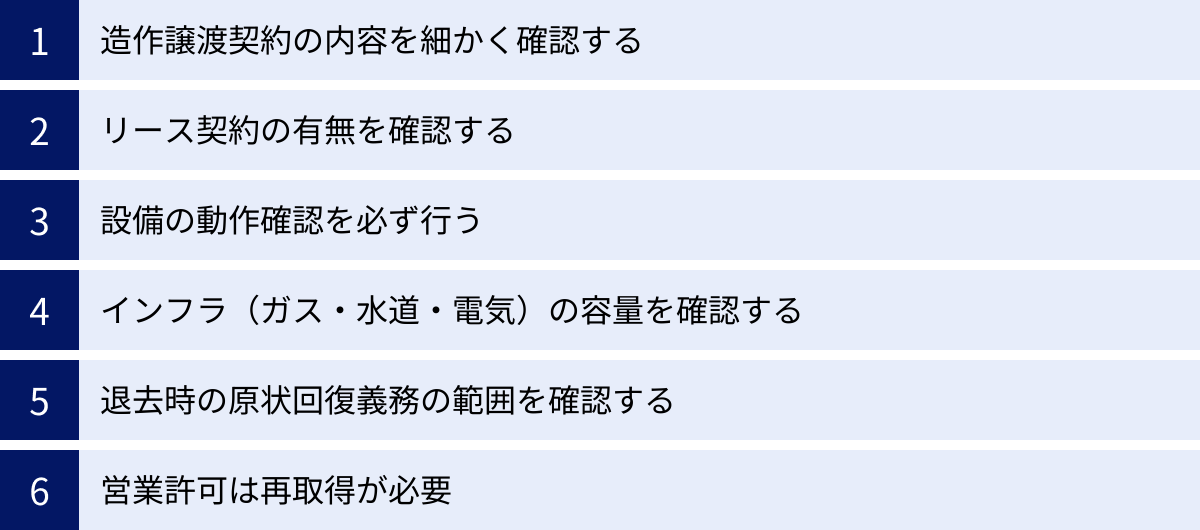

居抜き物件を契約する際の6つの注意点

居抜き物件はメリットが大きい反面、契約内容が複雑で、確認を怠ると後々大きなトラブルに発展する可能性があります。賃貸借契約に加えて、造作譲渡に関する取り決めがあるため、通常の物件契約以上に慎重な確認が求められます。ここでは、契約前に必ずチェックすべき6つの重要な注意点を解説します。

① 造作譲渡契約の内容を細かく確認する

居抜き物件の契約において最も重要なのが「造作譲渡契約」です。これは、前のテナントから内装や設備(=造作)を買い取るための契約で、物件の賃貸借契約とは別に締結されます。この契約内容を曖昧にしたまま進めると、「譲ってもらえると思っていたものが対象外だった」「所有権が誰にあるのか分からない」といったトラブルの原因になります。

造作譲渡契約を結ぶ際は、まず「造作譲渡品目録」を必ず作成してもらいましょう。これは、譲渡の対象となる品物をリスト化したものです。品目録には、以下の情報をできるだけ詳細に記載してもらう必要があります。

- 品目名: 業務用冷蔵庫、4人がけテーブル、エアコンなど

- メーカー・型番: 確認できるものはすべて記載

- 数量: 椅子8脚、皿30枚など

- 状態: 正常に作動、一部に傷あり、要修理など、現状を具体的に記載

このリストを元に、内見時に一つひとつ現物と照らし合わせ、状態を確認します。口約束だけで済ませず、すべての譲渡品を書面に明記し、双方が合意の上で署名・捺印することが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。

造作物の所有権は誰にあるか

譲渡される造作物の中には、所有権の所在が異なるものが混在しているケースがあり、特に注意が必要です。造作物には大きく分けて2種類あります。

- 前テナントの所有物: 前のテナントが自ら費用を負担して設置したもの。これらは造作譲渡契約に基づき、所有権が新しいテナントに移転します。したがって、譲渡後は自由に修理・処分・売却が可能です。

- オーナー(貸主)の所有物: もともと物件に付属していた設備や、過去のテナントが設置したものをオーナーが買い取るなどして、オーナー所有となっているもの。これらは「残置物」とも呼ばれます。

問題は後者の「オーナー所有物」です。これらはあくまで「借り物」であり、新しいテナントが勝手に処分したり、大規模な改修を加えたりすることはできません。もし故障した場合の修理義務がオーナー側にあるのか、テナント側にあるのかも、契約によって異なります。

契約前に、どの造作が前テナントの所有物で、どれがオーナーの所有物なのかを明確に区別し、それぞれの取り扱い(修理義務、退去時の扱いなど)を書面で確認しておく必要があります。この確認を怠ると、退去時に「オーナーの所有物を勝手に処分した」として損害賠償を請求されるといった事態にもなりかねません。

② リース契約の有無を確認する

店舗にある設備の中には、前のテナントが購入したものではなく、リース会社からリース契約で導入しているものが含まれている場合があります。代表的なものに、コピー複合機、レジスター(POSシステム)、一部の厨房機器(ビールサーバーなど)、防犯カメラなどが挙げられます。

これらのリース品は、造作譲渡の対象にはなりません。もし新しいテナントが引き続きその設備を使いたい場合は、リース契約を引き継ぐ(承継する)か、新たにリース会社と契約を結び直す必要があります。

契約前に、以下の点を確認することが極めて重要です。

- リース品は存在するか?: 造作物の中にリース品がないか、前のテナントに必ず確認します。

- 契約を引き継げるか?: リース会社によっては、契約者の変更(承継)を認めない場合があります。

- 契約内容の確認: 承継可能な場合でも、リース契約の残期間、月々のリース料、契約終了後の扱い(再リース、買取、返却)などを詳細に確認する必要があります。

もしリース契約の存在に気づかずに造作譲渡契約を結んでしまうと、開業後にリース会社から機器の返却を求められたり、高額な残債の支払いを請求されたりする可能性があります。「使えると思っていたレジが使えない」となれば、開業計画にも大きな支障が出ます。リース契約の有無は、造作物の所有権と並んで必ず確認すべき必須項目です。

③ 設備の動作確認を必ず行う

デメリットの項でも触れましたが、契約前の設備の動作確認は何度強調してもしすぎることはありません。内見時に「見た目が綺麗だから大丈夫だろう」と安易に判断するのは非常に危険です。

内見の際には、不動産会社の担当者やオーナーに許可を取り、必ず全ての設備の電源を入れてもらい、実際の動作を自分の目で確認しましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 電気設備: すべての照明が点灯するか。コンセントにテスターなどを当てて通電しているか確認する。ブレーカーの容量も確認しておく。

- 空調設備: エアコンの冷房・暖房が正常に機能するか。異音や水漏れ、カビ臭い風が出てこないか。最低でも10分以上は運転させて様子を見ましょう。

- 厨房設備: ガスコンロは全て点火するか。火力の調整はスムーズか。オーブンやフライヤーは設定温度まで上がるか。業務用冷蔵庫・冷凍庫は庫内が十分に冷えるか。製氷機は氷が作られるか。

- 給排水設備: 全ての蛇口から水が出るか、水圧は十分か。お湯は出るか、温度は安定しているか。シンクの水を一気に流し、排水がスムーズに行われるか、詰まりや水漏れがないかを確認します。特に、飲食店の生命線であるグリストラップの状態(清掃状況、破損の有無)は入念にチェックが必要です。

可能であれば、厨房設備の専門業者などに同行してもらい、プロの視点から診断してもらうのが最も確実です。専門家であれば、表面的な動作だけでなく、内部の劣化具合や寿命まである程度予測できます。調査費用はかかりますが、後々のトラブルを未然に防ぐための保険と考えるべきです。

④ インフラ(ガス・水道・電気)の容量を確認する

見落としがちですが、非常に重要なのがガス・水道・電気といったインフラの供給容量です。自分の店のオペレーションに必要な容量が、その物件に備わっているかを必ず確認してください。

- 電気容量:

- 飲食店の厨房では、冷蔵庫、電子レンジ、オーブン、食器洗浄機など、多くの電気機器を同時に使用します。必要なアンペア(A)数に対して物件の契約アンペア数が不足していると、頻繁にブレーカーが落ちて営業に支障をきたします。

- 容量が足りない場合、増設工事(幹線引込工事)が必要になりますが、工事費用は数十万円から百万円以上かかることもあり、時間もかかります。ビルの構造によっては増設自体が不可能なケースもあります。

- ガス容量:

- 火力の強い中華レンジや大型のガスオーブンなどを使用する場合、ガスの供給量が足りないと、十分な火力が得られません。

- ガスメーターの号数や、店舗に引き込まれているガス管の太さを確認する必要があります。容量を上げるには、ガス管の交換工事が必要となり、これも高額な費用がかかります。

- 水道(給排水管)の口径:

- 同時に多くの水を使う業態(例:ラーメン店、食器洗浄機を多用するレストラン)では、給水管の口径が細いと水圧が不足することがあります。また、排水管の口経が細いと、詰まりの原因にもなります。

これらのインフラ容量は、電力会社やガス会社、水道局の検針票などで確認できる場合があります。契約前にオーナーや管理会社に依頼して、現在の契約状況や設備の仕様を資料で見せてもらいましょう。そして、その容量で自分の店の営業が問題なく行えるかを、内装業者や設備業者といった専門家と相談して判断することが重要です。

⑤ 退去時の原状回復義務の範囲を確認する

居抜き物件で入居した場合でも、自分が退去する際の「原状回復義務」がどうなっているかは、賃貸借契約書で必ず確認しなければならない最重要項目の一つです。

原状回復義務の取り決めは、主に以下のパターンがあります。

- 居抜きの状態で返却(居抜き返し): 入居した時と同じように、内装や設備を残したまま次のテナントに引き継ぐ(またはオーナーに引き渡す)パターン。

- スケルトンの状態で返却(スケルトン返し): 退去時には、自分が設置したものだけでなく、引き継いだ造作もすべて撤去し、コンクリート打ちっぱなしの状態に戻して返却するパターン。

- 協議の上で決定: 退去時にオーナーと協議し、原状回復の範囲を決めるパターン。

最も注意が必要なのは、「スケルトン返し」の契約です。居抜きで入居したことで初期費用を数十万~数百万円節約できたとしても、退去時に同額以上の解体・撤去費用(原状回復費用)がかかってしまっては、居抜きのメリットが完全に相殺されてしまいます。これは一種の「隠れコスト」であり、事業計画を大きく狂わせる原因となります。

契約書に「本物件明渡し時には、乙(借主)の費用負担において、本物件内のすべての造作、設備、什器等を撤去し、スケルトン状態にして甲(貸主)に返還しなければならない」といった条文がないか、一言一句確認してください。

理想的なのは、契約時に「退去時も居抜きでの後継テナント募集を認める」といった特約を盛り込んでもらうことです。これにより、退去時のコストを大幅に削減できる可能性が生まれます。契約前の交渉段階で、オーナーや不動産会社としっかりと話し合い、原状回復義務の範囲を書面で明確にしておくことが、将来のリスクを回避するために不可欠です。

⑥ 営業許可は再取得が必要

これは基本的なことですが、意外な落とし穴にもなり得る点です。前の店が取得していた飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出などの行政上の許認可は、店舗の営業者(個人または法人)に対して与えられるものです。

したがって、前の店の営業許可をそのまま引き継ぐことは絶対にできません。新しいオーナーは、必ず自身の名義で、管轄の保健所や消防署、警察署などに改めて申請を行い、検査を受け、許可を取得し直す必要があります。

居抜き物件は設備がすでに整っているため、許可取得のハードルはスケルトン物件より低いことが多いですが、それでも注意点はあります。

- 現在の施設基準への適合: 前の店が営業許可を取得した時から法令や条例が改正され、施設の基準が変更されている場合があります。例えば、シンクの数やトイレの仕様などが現行の基準を満たしていない場合、許可を得るために改修工事が必要になることがあります。

- 申請手続きの時間: 申請から検査、許可証の交付までには一定の時間がかかります(例:飲食店営業許可は2~3週間程度)。この期間を考慮せずに開業日を設定してしまうと、許可が下りずにオープンできないという事態になります。

物件の契約を進めると同時に、管轄の保健所などに事前に図面を持って相談に行くことを強くお勧めします。そこで、既存の設備で許可が取得可能か、何か改修が必要な点はないかを確認しておくことで、手戻りを防ぎ、スムーズな開業準備を進めることができます。

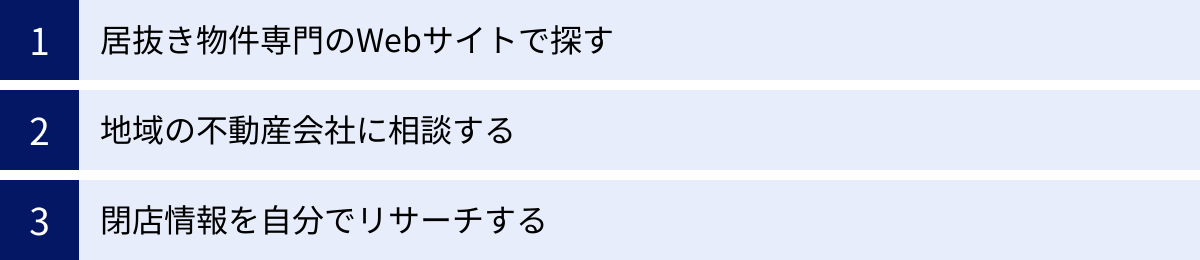

居抜き物件の探し方

理想の居抜き物件に出会うためには、情報収集のアンテナを広く張り、複数の方法を組み合わせて探すことが重要です。ここでは、代表的な3つの探し方と、それぞれの特徴について解説します。

居抜き物件専門のWebサイトで探す

現在、居抜き物件探しの主流となっているのが、専門のWebサイトを活用する方法です。これらのサイトは、全国の居抜き物件情報が集約されており、エリアや業種、賃料、広さといった条件で効率的に検索できるのが最大のメリットです。

多くのサイトでは、物件の写真や間取り図、造作譲渡料、設備の詳細などが掲載されており、自宅や事務所にいながら手軽に情報収集を始められます。また、一般には公開されていない「非公開物件」の情報を、会員登録することで得られる場合もあります。

ここでは、代表的な居抜き物件専門サイトをいくつかご紹介します。

居抜き市場

株式会社シンクロ・フードが運営する、飲食店の居抜き物件に特化した情報サイトです。同社は求人サイト「求人@飲食店.COM」なども運営しており、飲食業界に強いネットワークを持っています。

- 特徴:

- 掲載件数が業界トップクラスで、全国の物件を網羅。

- 飲食店に特化しているため、業態(カフェ、ラーメン、イタリアンなど)から絞り込みやすい。

- 物件情報だけでなく、開業ノウハウに関するコラムなども充実している。

- こんな人におすすめ:

- これから飲食店を開業したいと考えているすべての人。

- 豊富な情報の中から比較検討したい人。

参照:居抜き市場 公式サイト

店舗買取り.com

株式会社Uscaが運営するサイトで、店舗の売却(M&A)と居抜き物件のマッチングを手がけています。

- 特徴:

- 飲食店だけでなく、美容室、サロン、クリニック、物販店など、幅広い業種の物件を取り扱っている。

- 単なる物件情報だけでなく、営業中の店舗を権利ごと引き継ぐ「店舗売買(M&A)」の案件も多い。

- 専門のコンサルタントによる無料相談や、造作の査定・買取サービスも提供している。

- こんな人におすすめ:

- 飲食店以外の業種で開業を考えている人。

- すでに営業中の店舗を引き継ぎ、早期に収益化したい人。

参照:店舗買取り.com 公式サイト

Find Igo(ファインドイゴ)

店舗不動産の仲介から店舗デザイン・内装工事までワンストップで手がける株式会社ABC店舗が運営するサイトです。

- 特徴:

- 首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)の物件に強みを持つ。

- 駅名や人気エリアから検索しやすく、好立地の物件や非公開物件情報が豊富。

- 物件探しから内装工事、開業支援まで一貫してサポートを受けられる。

- こんな人におすすめ:

- 首都圏で開業を予定している人。

- 物件探しと合わせて、内装デザインの相談もしたい人。

参照:Find Igo 公式サイト

これらのサイトを複数チェックし、希望条件に合う物件が見つかったら、積極的に問い合わせてみましょう。良い物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、スピード感が重要です。

地域の不動産会社に相談する

Webサイトと並行して活用したいのが、開業を希望するエリアに根ざした地域の不動産会社への相談です。特に、店舗物件を専門に扱っている会社は、Webには掲載されていない独自の情報を握っている可能性があります。

- メリット:

- 非公開物件の情報: オーナーの意向で公に募集していない物件や、近々空く予定の物件といった「水面下の情報」を紹介してもらえる可能性がある。

- 地域の情報に精通: そのエリアの人の流れ、客層、競合店の状況、さらには「あの物件は以前〇〇で評判が悪かった」といった、地元ならではのリアルな情報を提供してくれる。

- オーナーとの交渉力: 長年の付き合いがあるオーナーの物件であれば、賃料や契約条件の交渉を有利に進めてくれる場合がある。

不動産会社を訪問する際は、具体的な事業計画書やコンセプトシートを持参すると、本気度が伝わり、より親身に相談に乗ってもらえます。「どんな店を、どんな客層に、いくらの予算で始めたいのか」を明確に伝えることで、担当者も精度の高い物件提案がしやすくなります。1社だけでなく、複数の不動産会社に声をかけておくことで、情報収集の網を広げることができます。

閉店情報を自分でリサーチする

より能動的な探し方として、自分の足で希望のエリアを歩き、閉店しそうな店舗や、すでにシャッターが閉まっている店舗の情報をリサーチする方法もあります。

- リサーチ方法:

- 希望のエリアを定期的に散策し、「閉店セール」や「テナント募集」の貼り紙がないかチェックする。

- シャッターが閉まっている店舗があれば、その物件を管理している不動産会社の連絡先が掲示されていないか確認する。

- 行きつけの店や懇意にしている店のオーナーに、「この辺りで空きそうな店舗はないか」と聞いてみる。

この方法の最大のメリットは、まだ市場に出回る前の希少な情報をキャッチできる可能性があることです。もし、閉店を考えている店舗のオーナーと直接話す機会が得られれば、造作を格安で、あるいは無償で譲ってもらえる可能性もゼロではありません。

ただし、個人間での直接交渉は、後々のトラブルに発展しやすいリスクも伴います。口約束だけで話を進めたり、契約書を交わさずに金銭のやり取りをしたりするのは絶対に避けるべきです。たとえ直接オーナーと話がついたとしても、必ず不動産会社を仲介に入れ、賃貸借契約や造作譲渡契約といった法的な手続きを正式に行うようにしましょう。専門家を間に挟むことで、お互いが安心して取引を進めることができます。

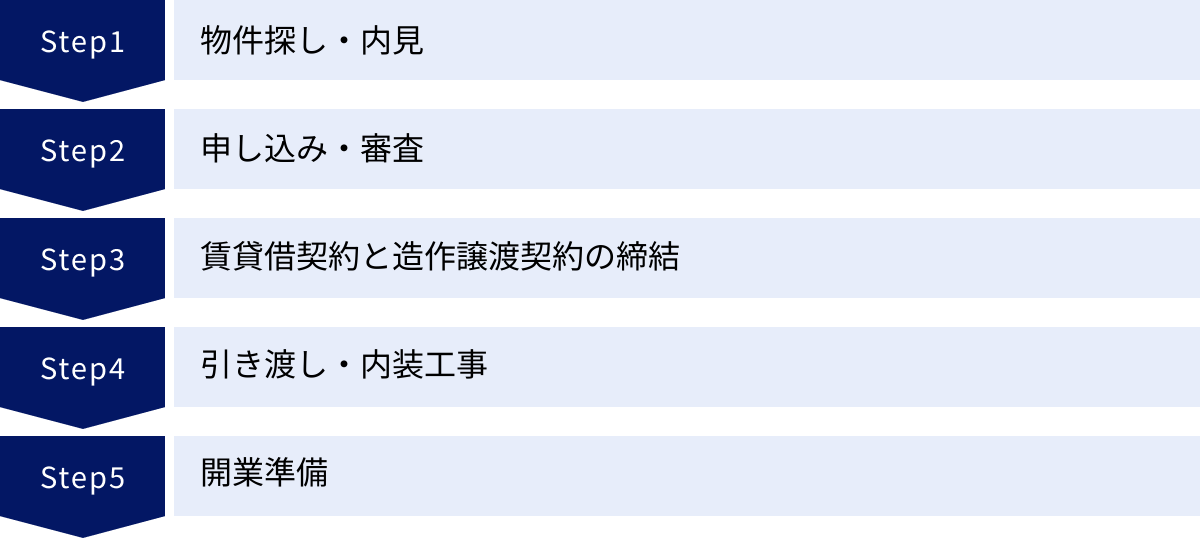

契約から開業までの流れ

理想の居抜き物件が見つかってから、実際に自分のお店をオープンするまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、契約から開業までの一般的な流れを5つの段階に分けて解説します。この全体像を把握しておくことで、計画的に準備を進めることができます。

物件探し・内見

すべてのスタートは物件探しからです。前の章で解説した専門Webサイト、地域の不動産会社、自身の足でのリサーチなどを通じて、希望のエリアや条件に合う候補物件をリストアップします。

気になる物件が見つかったら、すぐに不動産会社に連絡を取り、内見(現地見学)を申し込みます。

内見は、開業の成否を分ける非常に重要なプロセスです。内見時には、以下の点を重点的にチェックします。

- 立地・周辺環境: 駅からの距離、人通り、周辺の店舗、ターゲット顧客層との一致。

- 建物の状態: 外観、共用部分の清掃状況、築年数。

- 内装・レイアウト: 自分のコンセプトに合うか、動線は効率的か。

- 設備の状況: 詳細な動作確認、劣化具合、製造年月日。

- インフラ容量: 電気、ガス、水道の容量。

一度だけでなく、曜日や時間帯を変えて複数回訪れることで、見えなかった側面が明らかになることもあります。納得がいくまで徹底的に確認し、「この物件で勝負したい」と確信が持てる物件を選びましょう。

申し込み・審査

内見を終え、入居の意思が固まったら、不動産会社を通じて「入居申込書(または買付証明書)」をオーナー(貸主)に提出します。この書類には、申込者の情報、連帯保証人の情報、希望する契約条件(賃料、契約期間など)を記入します。

申込書と合わせて、事業計画書の提出を求められることが一般的です。オーナーは、「この人に貸して、毎月きちんと家賃を払ってもらえるだろうか」「地域に貢献してくれるような、しっかりした店を運営してくれるだろうか」という点を見ています。

- 事業計画書に盛り込む内容:

- 事業コンセプト、ターゲット顧客

- メニュー構成、想定客単価

- 売上予測、収支計画

- 自己資金、借入金の状況

- 経営者の経歴、実績

説得力のある事業計画書は、審査を通過するための強力な武器になります。オーナーや保証会社による審査が行われ、通常1週間から10日ほどで結果が通知されます。

賃貸借契約と造作譲渡契約の締結

審査に通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。居抜き物件の場合、通常2つの重要な契約を締結します。

- 建物賃貸借契約: 物件オーナーとの間で結ぶ、物件そのものを借りるための契約です。

- 造作譲渡契約: 前のテナントとの間で結ぶ、内装や設備を買い取るための契約です。

これらの契約は、不動産会社の事務所で、宅地建物取引士による重要事項説明を受けた上で行われます。契約書の内容は非常に重要ですので、事前に写しをもらい、隅々まで読み込んでおくことが望ましいです。特に、以下の項目は再確認が必要です。

- 賃料、共益費、保証金、礼金などの金額

- 契約期間、更新に関する条件

- 禁止事項(用途制限など)

- 退去時の原状回復義務の範囲

- 譲渡される造作物のリストと状態

- 造作譲渡金の金額と支払時期

不明な点や納得できない点があれば、その場で必ず質問し、明確な回答を得ましょう。内容に合意したら、署名・捺印し、保証金や仲介手数料、造作譲渡金といった初期費用を支払います。

引き渡し・内装工事

契約が完了し、初期費用の支払いが済むと、いよいよ物件の鍵が引き渡されます。この日から、家賃が発生し、店舗を自由に使えるようになります。

引き渡しを受けたら、まずは契約内容と現状が一致しているか最終確認を行います。「造作譲渡品目録」にあるものがすべて揃っているか、契約時に確認した通りの状態で動作するかをチェックします。万が一、相違点があればすぐに不動産会社に連絡します。

その後、必要に応じて内装工事や改修作業に入ります。

- 店舗のクリーニング: プロの清掃業者に依頼し、厨房から客席まで徹底的に清掃します。

- 部分的な内装工事: 壁紙の張り替え、床材の変更、照明の交換、看板の設置など、自分の店のコンセプトに合わせて手直しを加えます。

- 設備の修理・交換: 動作確認で不具合が見つかった設備や、老朽化が著しい設備を修理または新品に交換します。

工事の規模にもよりますが、この期間は数日から数週間程度が目安です。

開業準備

内装や設備が整ったら、オープンに向けて最後の準備を進めます。この段階は非常に多忙になりますが、一つひとつ着実にこなしていくことが大切です。

- 行政手続き: 管轄の保健所、消防署、警察署などへ必要な申請を行い、検査を受けます。営業許可証が交付されなければ営業は開始できません。

- 什器・備品の搬入: テーブル、椅子、レジ、食器、調理器具、パソコンなどを搬入し、所定の位置にセッティングします。

- 仕入れ先の選定・契約: 食材やドリンク、消耗品などの仕入れ先を確定し、取引を開始します。

- スタッフの採用・教育: 必要なスタッフを募集・採用し、オープンに向けてオペレーションのトレーニングや接客研修を行います。

- メニューの最終調整: 実際の厨房でメニューの試作を繰り返し、味や盛り付け、提供オペレーションを最終決定します。

- 販促活動: WebサイトやSNSアカウントの開設、チラシやDMの作成・配布、プレスリリースの配信など、オープンに向けた告知活動を本格化させます。

これらの準備がすべて整い、シミュレーションを重ねて万全の態勢を確立できたら、いよいよ開業日を迎えます。

居抜き物件はこんな人におすすめ

これまで見てきたように、居抜き物件には明確なメリットとデメリットがあります。その特性を理解した上で、居抜き物件が特に有効な選択肢となるのは、どのような人なのでしょうか。ここでは、居抜き物件の活用で成功の可能性を高められる3つのタイプを紹介します。

開業費用をとにかく抑えたい人

「自己資金が潤沢ではないが、どうしても自分の店を持ちたい」「融資額を最小限に抑え、堅実にスタートしたい」と考えている人にとって、居抜き物件は最も有力な選択肢となります。

店舗開業で最大のハードルとなるのが、多額の初期投資です。スケルトン物件から開業する場合、内装工事費や設備購入費で数百万~1千万円以上の資金が必要となり、この資金調達の目処が立たずに開業を断念するケースは少なくありません。

居抜き物件であれば、この初期投資の大部分を占める内装・設備費を劇的に圧縮できます。造作譲渡料を考慮しても、スケルトンから始めるより総額を大幅に抑えられることがほとんどです。

初期投資を抑えることのメリットは、単に「始めやすい」というだけではありません。

- 運転資金の確保: 削減できた費用を開業後の運転資金に回すことができます。開業当初は売上が不安定になりがちですが、数ヶ月分の家賃や人件費、仕入れ費をまかなえるだけの運転資金があれば、焦らずにじっくりと顧客獲得やサービスの改善に取り組めます。資金的な余裕は、精神的な余裕に繋がり、質の高い店舗運営を可能にします。

- 借入金の圧縮: 金融機関からの借入金を少なくできれば、月々の返済負担が軽くなります。損益分岐点を低く設定できるため、早期の黒字化も目指しやすくなります。

- リスクの低減: 万が一、事業がうまくいかなかった場合でも、初期投資が少ない分、負債額を小さく抑えることができます。これは、再チャレンジを視野に入れる上でも重要な要素です。

このように、低リスクで事業をスタートし、手元の資金を有効活用しながら堅実な経営を目指したいと考える人にとって、居抜き物件は理想的な選択肢と言えるでしょう。

できるだけ早く開業したい人

「良い立地を見つけたので、競合が現れる前にすぐに出店したい」「特定のシーズン(夏、クリスマスなど)に合わせてオープンしたい」「現在の仕事を辞めるタイミングに合わせて、空白期間なく事業を始めたい」など、開業のスピードを重視する人にも居抜き物件は最適です。

ビジネスの世界では、タイミングが成功を大きく左右します。スケルトン物件の場合、契約から開業まで半年以上かかることもあり、その間に市場環境が変化したり、絶好のビジネスチャンスを逃してしまったりする可能性があります。

居抜き物件であれば、大規模な工事が不要なため、契約からオープンまでの期間を1~2ヶ月程度に短縮できます。このスピード感は、以下のようなメリットをもたらします。

- 機会損失の防止: 温めてきた事業アイデアを、熱意が冷めないうちに、そして市場のニーズが高まっているタイミングで形にすることができます。

- 早期の収益化: 開業が早まる分、収益を生み出すタイミングも早まります。家賃だけを払い続ける「空家賃」の期間を最小限に抑え、一日でも早くキャッシュフローを生み出すことは、事業の安定化に直結します。

- 計画の立てやすさ: 開業までのスケジュールが読みやすいため、スタッフの採用や仕入れ、販促活動といった準備を計画的に、かつ効率的に進めることができます。

「時は金なり」を実践し、ビジネスチャンスを逃さずにスピーディーな事業展開を目指す起業家にとって、居抜き物件は強力なエンジンとなります。

前の店と同じ業種で開業する人

「前のラーメン店の跡地で、こだわりのラーメン店を開きたい」「人気のカフェだった場所で、コンセプトの異なる新しいカフェを始めたい」というように、前のテナントと同じ業種で開業を計画している人にとって、居抜き物件はメリットを最大限に享受できる可能性が高いです。

同業種の居抜き物件を選ぶことには、多くの合理的な理由があります。

- 専門設備の有効活用: 飲食店であれば厨房設備、美容室であればシャンプー台やスタイリングチェアなど、その業種に特化した高価な専門設備をそのまま、あるいは安価で引き継ぐことができます。これにより、初期費用を大幅に削減できるのはもちろん、設備選定の手間も省けます。

- 最適化されたレイアウト: 前の店も同じ業種で営業していたということは、そのレイアウトが「その業種の営業に適した形」になっている可能性が高いと言えます。厨房内の動線や客席の配置など、すでにプロが考え抜いたレイアウトをベースにできるため、オペレーション効率の高い店舗をスムーズに実現できます。

- 顧客認知の引き継ぎ: その場所が「〇〇(業種)の店」として地域に認知されているため、ゼロから集客を始めるよりも有利なスタートを切れます。前の店の顧客が、新しい店に興味を持って来店してくれる可能性も高まります。

- 行政手続きのハードル低下: 前の店が営業許可を取得できているということは、その物件の構造が保健所や消防署の基準をクリアしている可能性が高いことを意味します。もちろん再取得は必要ですが、大規模な改修なしで許可を得られる見込みが立ちやすくなります。

ただし、同業種であるからこそ、前の店と比較されやすいという側面も忘れてはなりません。レイアウトや設備は活かしつつも、メニュー、サービス、店舗の雰囲気などで「新しい店ならではの魅力」や「明確な差別化ポイント」を打ち出し、前の店のイメージを良い意味で刷新していく努力が不可欠です。

まとめ

居抜き物件は、店舗開業を目指す多くの人にとって、非常に魅力的な選択肢です。開業にかかる初期費用と準備期間を大幅に削減できるという二大メリットは、特に自己資金が限られている場合や、スピーディーな事業展開を望む場合に、計り知れない価値をもたらします。

しかし、その輝かしいメリットの裏には、「内装・レイアウトの自由度が低い」「設備の劣化・故障リスク」「前の店の評判の引き継ぎ」といった、見過ごすことのできないデメリットやリスクが潜んでいることを忘れてはなりません。手軽に見える選択肢だからこそ、安易な判断は禁物です。

居抜き物件を成功への足がかりとするために最も重要なことは、契約前の徹底した情報収集と、慎重かつ入念な確認作業です。

- 自分の事業コンセプトを明確にし、物件がそれに合致するかを厳しく見極めること。

- 造作譲渡契約の内容を細部まで確認し、譲渡品リストと現物を照らし合わせること。

- リース契約や設備の所有権の所在を明確にすること。

- 専門家の協力も得ながら、設備の動作確認とインフラ容量のチェックを怠らないこと。

- 退去時の原状回復義務がどうなっているか、契約書で必ず確認すること。

これらのポイントを一つひとつクリアにしていくことで、居抜き物件が持つリスクを最小限に抑え、そのメリットを最大限に引き出すことができます。

居抜き物件は、決して「楽ができる」選択肢ではありません。しかし、その特性を正しく理解し、賢く活用すれば、あなたの開業の夢を力強く後押ししてくれる、またとないパートナーとなり得ます。本記事で得た知識を羅針盤とし、理想の店舗開業を実現してください。