所有するオフィスビルの老朽化や空室率の高さに悩んでいませんか。あるいは、働き方の多様化に対応し、従業員がより快適に働ける環境を提供したいと考えているかもしれません。そのような課題を解決する有効な手段の一つが「オフィスビルリノベーション」です。

建て替えに比べてコストを抑えながら、建物の資産価値を向上させ、現代のニーズに合った魅力的な空間へと生まれ変わらせることができます。本記事では、オフィスビルリノベーションの基礎知識から、気になる費用相場、コストを抑えるコツ、そして具体的なメリット・デメリットまで、網羅的に解説します。

リノベーションを成功させるための会社の選び方や、利用できる補助金制度についても詳しくご紹介しますので、オフィスビルの価値向上や事業戦略の見直しを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

オフィスビルリノベーションとは

オフィスビルリノベーションとは、既存の建物の骨格(構造躯体)を活かしながら、大規模な改修工事を行い、建物の性能や価値を新築時以上に向上させることを指します。単に古くなった部分を修繕するだけでなく、時代の変化や新たなニーズに対応するため、デザインの刷新、間取りの変更、最新設備の導入、さらには建物の用途変更(コンバージョン)まで含みます。

これは、企業ブランディングの強化、従業員の生産性向上、そして不動産としての資産価値向上といった、経営上の目的を達成するための戦略的な投資と位置づけられています。既存の建物を有効活用することで、建て替えに比べてコストや工期を抑えつつ、サステナビリティの観点からも社会的な要請に応えることができる手法として、近年ますます注目を集めています。

リフォームとの違い

「リノベーション」と似た言葉に「リフォーム」がありますが、両者は工事の目的と規模において明確な違いがあります。この違いを理解することは、適切な工事計画を立てる上で非常に重要です。

| 項目 | リフォーム (Reform) | リノベーション (Renovation) |

|---|---|---|

| 目的 | 原状回復・機能回復 (マイナスをゼロに戻す) |

付加価値の創造・性能向上 (ゼロをプラスにする) |

| 主な工事内容 | 壁紙の張り替え、床材の補修、設備の交換、外壁の塗り直しなど、劣化した部分を新築当初の状態に近づけるための修繕が中心。 | 間取りの大幅な変更、構造補強、断熱性能の向上、最新設備の導入、デザインの一新、用途変更(コンバージョン)など、建物の価値を根本から高める工事。 |

| 工事規模 | 比較的小規模で、工期も短いことが多い。 | 大規模になり、設計から工事完了まで長期間を要することが多い。 |

| 設計の自由度 | 低い。既存の間取りや仕様を前提とする。 | 高い。構造上の制約はあるものの、自由な発想で空間を再構築できる。 |

簡単に言えば、リフォームが「修繕」に主眼を置くのに対し、リノベーションは「刷新」や「再創造」を目指すものです。例えば、経年劣化したオフィスのカーペットを新しいものに張り替えるのはリフォームです。一方で、部署間の壁を取り払ってオープンなコミュニケーションスペースを創設し、最新の空調設備やITインフラを導入するのはリノベーションに分類されます。

どちらが良いというわけではなく、目的によって選択すべき手法が異なります。現状の機能に大きな不満はなく、単に老朽化した部分をきれいにしたいのであればリフォームで十分かもしれません。しかし、働き方の変革や企業イメージの向上、抜本的な資産価値の改善を目指すのであれば、リノベーションが最適な選択肢となるでしょう。

リノベーションが行われる主な目的

オフィスビルのオーナーや経営者がリノベーションを決断する背景には、様々な目的があります。ここでは、代表的な3つの目的について詳しく解説します。

老朽化対策

建物は築年数が経過するにつれて、物理的な劣化が避けられません。外壁のひび割れや塗装の剥がれ、屋上防水層の劣化による雨漏り、給排水管の錆や詰まり、電気設備の容量不足など、様々な問題が顕在化します。これらを放置すると、建物の安全性が損なわれるだけでなく、テナントの満足度低下や退去につながりかねません。

老朽化対策としてのリノベーションは、単なる修繕に留まらず、建物の基本性能を現代の基準に合わせて向上させることを目指します。

- 構造躯体の補強: 耐震診断に基づき、耐力壁の増設やブレースの設置などを行い、地震に対する安全性を高めます(耐震リノベーション)。

- 防水・外装の刷新: 最新の防水工法や高耐久性の外壁材を用いることで、建物の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。

- 設備の全面更新: 空調、換気、給排水、電気、通信といった設備を全面的に見直し、省エネ性能の高い最新システムに更新します。これにより、ランニングコストの削減と快適性の向上が同時に実現できます。

これらの対策は、ビルの安全・安心を確保し、長期的な資産維持に不可欠な投資と言えます。

用途変更(コンバージョン)

コンバージョンとは、既存の建物の主要な用途を、社会や市場のニーズに合わせて別の用途に変更する手法です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 賃貸住宅や寮をオフィスビルに転用する

- 需要が低下した倉庫や工場をデザイン性の高いオフィスに改装する

- オフィスビルの一部をコワーキングスペースやシェアオフィス、商業店舗、クリニックなどに変更する

都市部では、新しいビルを建設する土地が限られている一方で、築年数が古い小規模な雑居ビルや使われなくなった倉庫などが存在します。コンバージョンは、こうした既存ストックを有効活用し、新たな価値を生み出すための極めて有効な手段です。

ただし、用途変更には建築基準法や消防法など、様々な法規制が関わってきます。例えば、住宅からオフィスに変更する場合、避難経路の確保や採光、換気の基準が異なります。構造計算のやり直しや、消防設備の増設が必要になることも少なくありません。そのため、コンバージョンを検討する際は、これらの法規制に精通した専門家(設計事務所や建設会社)との連携が不可欠です。

資産価値の向上(バリューアップ)

オフィスビル市場の競争が激化する中で、所有するビルの資産価値をいかに維持・向上させるかは、オーナーにとって最も重要な経営課題の一つです。バリューアップを目的としたリノベーションは、テナントにとっての魅力を高め、空室率の改善や賃料の引き上げを実現することを目指します。

具体的なアプローチは多岐にわたります。

- デザイン性の向上: エントランスや共用廊下、トイレといった共用部を時代に合った洗練されたデザインに一新するだけで、ビルの第一印象は劇的に変わります。専有部においても、開放的な空間やクリエイティブな内装を提案することで、他物件との差別化を図ります。

- アメニティの充実: 入居者が利用できるラウンジやカフェスペース、フィットネスジム、屋上テラスなどを新設し、ビルの付加価値を高めます。

- 環境性能の向上: LED照明の導入、高効率空調への更新、窓の複層ガラス化などにより、省エネルギー性能を高めます。これは、テナントの光熱費削減に貢献するだけでなく、SDGsやESG投資を重視する優良テナントを惹きつける強力なアピールポイントとなります。

- ITインフラの強化: 高速なインターネット回線の整備や、ビル全体のWi-Fi環境の構築、セキュリティゲートの導入など、現代のビジネスに不可欠なインフラを強化します。

これらのバリューアップ施策は、単に見た目を良くするだけでなく、テナント企業の事業活動を支え、従業員の満足度を高めることにつながります。結果として、安定した賃料収入と長期的な資産価値の向上という、オーナーにとって最大の果実をもたらすのです。

オフィスビルリノベーションの費用相場

オフィスビルリノベーションを検討する上で最も気になるのが、やはり費用でしょう。費用は、ビルの規模、築年数、劣化状況、そしてどこまで手を入れるか(工事の範囲と内容)によって大きく変動するため、一概に「いくら」と言うのは困難です。しかし、おおよつの目安となる相場を知っておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。

ここでは、「坪単価」「工事内容別」「規模別」という3つの視点から、費用相場を詳しく解説します。

坪単価で見る費用相場

リノベーション費用を示す際によく用いられるのが「坪単価」です。これは、延床面積1坪(約3.3㎡)あたりの工事費用を指します。オフィスビルのリノベーションは、工事の範囲によって大きく2種類に分けられ、それぞれ坪単価の相場が異なります。

フルスケルトンリノベーションの場合

フルスケルトンリノベーションとは、建物の構造躯体(柱・梁・床・壁)だけを残して、内装や設備をすべて解体・撤去し、ゼロの状態から空間を再構築する大規模な改修方法です。

- 費用相場:坪単価 約40万円~100万円以上

この手法の最大のメリットは、間取りやデザインの自由度が非常に高いことです。配管や配線もすべて新しくするため、将来的なメンテナンス性も向上します。一方で、解体費用や廃材処分費がかさむため、費用は高額になる傾向があります。特に、アスベスト(石綿)が使用されている建物の場合は、除去費用が別途数百万円以上かかる可能性があり、注意が必要です。

フルスケルトンリノベーションは、築年数が古く、内装や設備の劣化が著しいビルや、用途変更(コンバージョン)を伴う場合、あるいは企業のブランディングをかけて抜本的なデザイン変更を行いたい場合に適しています。

表層リノベーションの場合

表層リノベーションとは、既存の間取りや下地を活かしながら、目に見える部分を中心に改修する方法です。壁紙や床材の張り替え、塗装、照明器具の交換、一部の設備更新などが主な工事内容となります。

- 費用相場:坪単価 約5万円~30万円

フルスケルトンに比べて費用を大幅に抑えられ、工期も短く済むのが最大のメリットです。予算が限られている場合や、比較的築年数が浅く、基本的な構造や設備に問題がないビルに適しています。

ただし、間取りの変更はできず、デザインの自由度にも限界があります。また、壁や床を剥がさないため、隠れた部分の劣化(雨漏りや構造体の腐食など)を発見・修繕できないリスクも考慮しておく必要があります。

工事内容別の費用相場

リノベーション費用は、様々な工事の積み重ねで構成されます。ここでは、主要な工事内容ごとに費用の目安を見ていきましょう。これらの費用は、使用する建材のグレードや工事の規模、現場の状況によって変動します。

| 工事内容 | 費用の目安 | 主な工事内容・備考 |

|---|---|---|

| 内装工事 | 坪単価 5万円~30万円 | 壁紙・床材の張り替え、天井の塗装、間仕切り壁の設置・撤去、造作家具の製作など。デザイン性の高い素材を選ぶと高額になる。 |

| 外装・屋根工事 | 100万円~1,000万円以上 | 外壁塗装(1㎡あたり3,000円~8,000円)、外壁タイルの補修・張り替え、屋上防水(1㎡あたり5,000円~15,000円)など。大規模な工事では足場の設置費用(1㎡あたり800円~1,500円)が別途必要。 |

| 電気・通信・防災設備工事 | 50万円~500万円以上 | コンセントや照明器具の増設・移設、分電盤の交換、LAN配線の敷設、火災報知器や誘導灯の更新など。ビルの規模やフロア数により大きく変動する。 |

| 空調・換気・衛生設備工事 | 100万円~1,000万円以上 | 業務用エアコンの交換(1台30万円~)、換気システムの更新、トイレの全面改修(1箇所50万円~)、給湯室の設置など。設備のグレードや台数によって費用が大きく変わる。 |

| 耐震補強工事 | 300万円~3,000万円以上 | 耐震診断(20万円~100万円)の結果に基づき、耐力壁の増設、鉄骨ブレースの設置、柱の補強などを行う。建物の構造や規模、補強レベルによって費用は大きく異なる。 |

これらの費用はあくまで一般的な目安です。正確な費用を知るためには、必ず専門の会社に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取ることが不可欠です。

【規模別】費用シミュレーション

ここでは、具体的なビルの規模を想定して、リノベーション費用の総額がどのくらいになるかシミュレーションしてみましょう。

小規模ビル(3階建て・延床面積30坪程度)のケース

都心部によく見られるペンシルビルや、地方の小規模なオフィスビルを想定します。

- 表層リノベーションの場合(坪単価15万円で計算)

- 30坪 × 15万円/坪 = 450万円

- 工事内容:全フロアの壁紙・床材の張り替え、照明器具のLED化、トイレ・給湯室の部分的な設備交換など。

- 費用範囲:約150万円~900万円

- フルスケルトンリノベーションの場合(坪単価60万円で計算)

- 30坪 × 60万円/坪 = 1,800万円

- 工事内容:内装の全面解体、間取り変更、水回り設備の全面更新、空調・換気システムの刷新など。

- 費用範囲:約1,200万円~3,000万円

これに加えて、外壁塗装や屋上防水を行う場合は別途200万円~500万円程度、耐震補強を行う場合はさらに数百万円以上の費用が必要になる可能性があります。

中規模ビル(5階建て・延床面積80坪程度)のケース

比較的フロア数が多く、複数のテナントが入居するようなオフィスビルを想定します。

- 表層リノベーションの場合(坪単価20万円で計算)

- 80坪 × 20万円/坪 = 1,600万円

- 工事内容:エントランスや共用廊下のデザイン改修、全フロアの壁・床の更新、トイレの全面改修など。

- 費用範囲:約400万円~2,400万円

- フルスケルトンリノベーションの場合(坪単価70万円で計算)

- 80坪 × 70万円/坪 = 5,600万円

- 工事内容:内装の全面解体、用途変更を伴う間取りの再構築、エレベーターの更新、ビル全体の設備(電気・空調・給排水)の全面刷新など。

- 費用範囲:約3,200万円~8,000万円

中規模以上のビルになると、エレベーターの改修(リニューアル)も検討事項となり、これには1,000万円前後の費用がかかる場合があります。また、耐震補強工事も大規模になりがちで、費用が数千万円単位に及ぶことも珍しくありません。

繰り返しになりますが、これらのシミュレーションはあくまで概算です。最終的な費用は、詳細な設計と見積もりによって確定します。

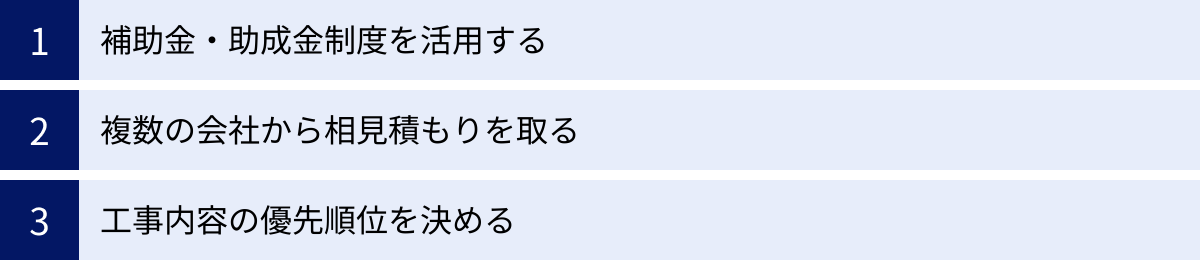

リノベーション費用を抑える3つのコツ

オフィスビルリノベーションは多額の投資を伴うため、できる限り費用を抑えたいと考えるのは当然です。ここでは、品質を落とさずにコストを最適化するための、実践的な3つのコツをご紹介します。

① 補助金・助成金制度を活用する

国や地方自治体は、省エネルギー化、耐震性向上、バリアフリー化などを促進するため、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらを活用することで、工事費用の一部を補填し、自己負担額を大幅に軽減できる可能性があります。

例えば、以下のような制度が代表的です。

- 省エネルギーに関する補助金: 高効率な空調設備やLED照明の導入、断熱材の追加や複層ガラスへの交換といった省エネ改修に対して補助金が支給されます。

- 耐震改修に関する補助金: 1981年以前の旧耐震基準で建てられたビルを対象に、耐震診断や耐震補強工事の費用の一部が補助されます。

- 各自治体独自の制度: 東京都や大阪府をはじめ、多くの自治体が中小企業向けに設備投資の助成や、特定の改修(例:アスベスト除去、バリアフリー化)に対する補助制度を設けています。

これらの制度は、年度ごとに予算や要件が変更されるため、常に最新の情報を確認する必要があります。また、申請手続きが複雑で、工事着工前に申請が必要な場合がほとんどです。まずは自社ビルが所在する自治体のホームページで情報を確認したり、リノベーションを依頼する会社に相談したりして、活用できる制度がないか積極的に探してみましょう。(詳しくは後述の「ビルリノベーションで利用できる補助金・助成金」の章で解説します。)

② 複数の会社から相見積もりを取る

リノベーション会社を選ぶ際に、1社だけの見積もりで決めてしまうのは非常に危険です。必ず3社程度の複数の会社から相見積もりを取り、内容を比較検討することが、コストを最適化し、信頼できるパートナーを見つけるための鉄則です。

相見積もりには、以下のようなメリットがあります。

- 適正価格の把握: 複数の見積もりを比較することで、工事内容に対する費用のおおよその相場観が掴めます。極端に高すぎたり安すぎたりする会社には注意が必要です。特に安すぎる場合は、必要な工事が項目から漏れていたり、品質の低い材料を使おうとしていたりする可能性が考えられます。

- 提案内容の比較: 各社がどのようなプランを提案してくるか比較できます。同じ要望を伝えても、デザインの方向性、使用する建材、工事の進め方などは会社によって様々です。自社のビジョンに最も合った、付加価値の高い提案をしてくれる会社を選びましょう。

- 担当者との相性確認: リノベーションは長期間にわたるプロジェクトです。担当者と円滑にコミュニケーションが取れるか、質問に対して的確に答えてくれるかなど、信頼関係を築ける相手かどうかを見極める良い機会になります。

見積もりを比較する際は、総額だけを見るのではなく、「一式」とまとめられている項目がないか、工事内容や使用する建材の単価・数量が詳細に記載されているかをチェックしましょう。不明な点があれば、遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めることが重要です。

③ 工事内容の優先順位を決める

リノベーションで実現したい要望は、考え始めると次から次へと出てくるものです。しかし、すべての要望を盛り込むと、予算はあっという間に膨れ上がってしまいます。そこで重要になるのが、「絶対に譲れないこと」と「今回は見送っても良いこと」を明確にし、工事内容に優先順位をつけることです。

優先順位を考える際のポイントは以下の通りです。

- 緊急性の高い項目を最優先する: 雨漏り、構造の安全性に関わる問題、法令で定められた設備の更新など、建物の維持管理や安全性に直結する項目は最優先で対応すべきです。これらを後回しにすると、より大きな問題に発展しかねません。

- 目的達成への貢献度で判断する: 今回のリノベーションの最大の目的は何でしょうか。「空室をなくすこと」が目的なら、テナントが内見した際に最も印象に残るエントランスや水回りの改修が優先されるべきです。「従業員の生産性向上」が目的なら、快適な空調設備の導入やコミュニケーションを誘発するレイアウト変更が重要になります。

- 費用対効果を考える: 少ない投資で大きな効果が見込める工事は優先度が高くなります。例えば、照明をLEDに変えるだけで、オフィスの雰囲気は明るくなり、電気代というランニングコストも削減できます。

- 将来的に追加できる工事は後回しにする: 内装のデザインなど、後からでも比較的容易に追加・変更できる工事は、予算に余裕がなければ次の機会に回すという判断も有効です。一方で、床下や壁の中に隠れてしまう配管・配線などのインフラ部分は、今回を逃すと次の大規模改修まで手を入れるのが難しいため、優先的に更新しておくべきでしょう。

このように、限られた予算の中で最大限の効果を発揮できるよう、工事内容を戦略的に取捨選択することが、賢いコストコントロールの鍵となります。このプロセスをリノベーション会社と共有し、相談しながら進めることで、より現実的で満足度の高い計画を立てることができます。

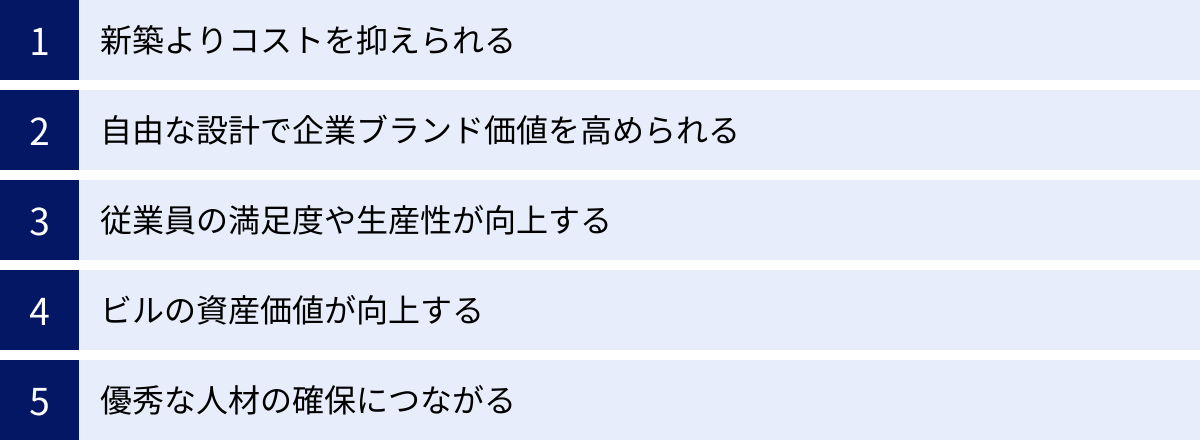

オフィスビルをリノベーションする5つのメリット

多額の費用と時間を要するオフィスビルリノベーションですが、それに見合う、あるいはそれ以上の多くのメリットが期待できます。ここでは、建て替えと比較した場合の利点も含め、リノベーションがもたらす5つの主要なメリットを解説します。

① 新築よりコストを抑えられる

オフィスビルリノベーションの最大のメリットは、建て替え(新築)に比べて費用を大幅に抑えられることです。一般的に、リノベーションの費用は建て替えの50%~70%程度で済むと言われています。

建て替えの場合、既存の建物を完全に解体するための費用や、大量に発生する廃材の処分費用、さらには基礎からすべてを新しく作り直すための工事費用がかかります。特に都市部では、近隣への配慮や前面道路の状況から、解体・建設工事が大掛かりになり、コストが嵩む傾向があります。

一方、リノベーションは既存の建物の基礎や構造躯体を再利用するため、これらの費用を大幅に削減できます。工期も建て替えに比べて短縮できるため、その分、営業できない期間(賃料収入が得られない期間)を短くできるというメリットもあります。良い立地にあるものの古くなったビルを、比較的低い投資額で再生できる点は、事業の採算性を考える上で非常に大きな魅力です。

② 自由な設計で企業ブランド価値を高められる

リノベーション、特にフルスケルトンリノベーションは、既存の構造躯体という制約の中で、非常に高い設計の自由度を享受できます。 これは、企業のアイデンティティやビジョンを空間に反映させ、強力なブランディングツールとして活用できることを意味します。

例えば、以下のようなアプローチが可能です。

- コーポレートアイデンティティの表現: エントランスやラウンジにコーポレートカラーやロゴを大胆に取り入れたり、企業の歴史や製品を展示するスペースを設けたりすることで、来訪者に企業の独自性を強く印象づけることができます。

- 事業内容との連動: IT企業であれば先進的でミニマルなデザイン、クリエイティブ系の企業であれば遊び心のあるカフェのような空間、といったように、事業内容や企業文化をオフィスデザインで表現することで、事業への理解を深めてもらう効果が期待できます。

- コンセプトの具現化: 「コミュニケーションの活性化」をコンセプトにするなら、部署間の壁をなくしたオープンな執務スペースや、偶発的な出会いを生む「マグネットスペース」を各所に配置する。「集中とリラックス」がコンセプトなら、個室の集中ブースと緑豊かなリフレッシュエリアを両立させる。

このように、オフィス空間そのものが「語るメディア」となり、社内外に対して企業のブランド価値を発信することができます。これは、画一的な仕様になりがちな新築の賃貸オフィスでは得難い、リノベーションならではの大きなメリットです.

③ 従業員の満足度や生産性が向上する

従業員が一日の大半を過ごすオフィス環境は、彼らのモチベーション、エンゲージメント、そして最終的な生産性に直接的な影響を与えます。快適で機能的なオフィス環境へのリノベーションは、従業員満足度を向上させるための最も効果的な投資の一つです。

- 快適性の向上: 最新の空調システムは、フロア内の温度ムラをなくし、常に快適な温熱環境を保ちます。調光・調色機能のあるLED照明は、時間帯や作業内容に合わせて最適な光環境を作り出し、目の疲れを軽減します。

- コミュニケーションの活性化: 固定席をなくし、その日の業務内容に合わせて働く場所を選べるABW(Activity Based Working)の導入や、気軽に打ち合わせができるコラボレーションスペースの設置は、部門を超えたコミュニケーションを促進し、新たなアイデアの創出を促します。

- ウェルビーイングの推進: リフレッシュルーム、カフェテリア、仮眠スペースといったアメニティの充実は、従業員の心身の健康(ウェルビーイング)をサポートします。従業員を大切にする会社の姿勢が伝わり、帰属意識の向上にもつながります。

働く環境が改善されることで、従業員は「会社から大切にされている」と感じ、仕事への意欲が高まります。その結果、個々のパフォーマンスが向上し、組織全体の生産性向上という形で、投資効果が明確に現れるでしょう。

④ ビルの資産価値が向上する

リノベーションは、物理的な建物の価値だけでなく、不動産としての収益性、すなわち資産価値を大きく向上させます。 これはビルオーナーにとって、直接的な経済的メリットとなります。

- 空室率の低下と賃料の向上: デザイン性や機能性が高く、快適なオフィスビルは、テナントにとって魅力的です。近隣の競合物件との差別化が図れるため、空室リスクが低減し、より優良なテナントを惹きつけることができます。場合によっては、周辺相場よりも高い賃料設定も可能になります。

- ランニングコストの削減: 省エネ性能の高い設備(空調、照明、給湯器など)や、断熱性能の高い建材(複層ガラス、断熱材)を導入することで、ビルの光熱費を大幅に削減できます。これはオーナー自身の負担軽減になるだけでなく、共益費を抑えることでテナントにとってもメリットとなり、入居の決め手の一つになります。

- 法的要件への適合と将来性: 耐震補強やバリアフリー化、アスベスト除去といった改修は、現行の法規制に適合させるだけでなく、将来の法改正にも対応しやすくなります。環境性能の高いビルは、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証などを取得することで、社会的な評価が高まり、長期的な資産価値の維持・向上につながります。

このように、リノベーションは単なる「支出」ではなく、将来にわたって収益を生み出すための「戦略的投資」と捉えることができます。

⑤ 優秀な人材の確保につながる

現代の採用市場、特に優秀な若手人材の獲得競争において、オフィス環境は給与や福利厚生と並んで、企業選びの重要な判断基準となっています。

求職者は、企業のウェブサイトや採用情報、SNSなどを通じてオフィスの様子を事前にチェックしています。その際に、古くて暗いオフィスと、明るく開放的でデザイン性の高いオフィスとでは、どちらの企業に魅力を感じるかは明らかです。

- 採用ブランディングの強化: 「こんなオフィスで働いてみたい」と思わせる魅力的な空間は、それ自体が強力なリクルーティングツールとなります。オフィス訪問や面接で実際にその空間を体験してもらうことで、入社意欲を格段に高めることができます。

- 企業文化のアピール: オフィスは、その企業の価値観や文化を雄弁に物語ります。オープンで風通しの良いレイアウトはフラットな組織文化を、集中ブースやライブラリーの充実は個人の専門性を尊重する文化を、それぞれ象徴します。自社が求める人材像に響くオフィス環境を整えることで、ミスマッチの少ない採用が実現できます。

- リテンション(定着率)の向上: 魅力的なオフィスは、新たに入社した人材だけでなく、既存の従業員の満足度やエンゲージメントも高めます。働きやすい環境は離職率の低下に貢献し、優秀な人材の流出を防ぐ効果が期待できます。

人材こそが企業の最大の資産です。その人材を惹きつけ、定着させるための投資として、オフィスリノベーションは極めて高い効果を発揮するのです。

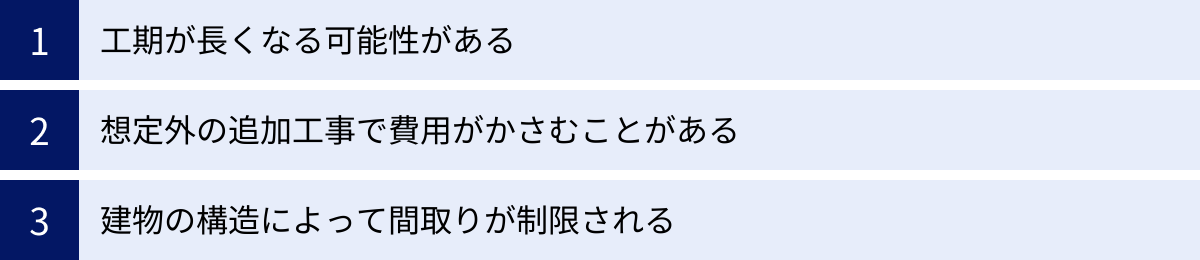

オフィスビルリノベーションで注意すべき3つのデメリット

多くのメリットがあるオフィスビルリノベーションですが、計画を進める上ではいくつかの注意点や潜在的なリスクも理解しておく必要があります。ここでは、事前に知っておくべき3つのデメリットについて解説します。これらを把握し、対策を講じることで、プロジェクトを円滑に進めることができます。

① 工期が長くなる可能性がある

リノベーションは建て替えに比べれば工期は短いものの、簡単なリフォームとは異なり、相応の時間が必要です。特に、内装をすべて解体するフルスケルトンリノベーションの場合、設計から工事完了、引き渡しまでに1年以上かかることも珍しくありません。

工期が長引く要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 設計期間: 企業のビジョンや働き方を反映させたこだわりの空間を作るためには、設計段階で十分な時間が必要です。関係者との合意形成や仕様の決定に時間がかかる場合があります。

- テナントの立ち退き交渉: ビルにテナントが入居している場合、工事期間中の立ち退きや仮移転について交渉し、合意を得る必要があります。この交渉が難航すると、着工が大幅に遅れる原因となります。

- 許認可申請: 大規模な改修や用途変更を伴う場合、建築確認申請などの行政手続きが必要となり、その審査に数ヶ月を要することがあります。

- 工事中のトラブル: 後述するように、解体後に予期せぬ問題が発覚した場合、その対応のために追加の工期が必要になることがあります。

プロジェクトを開始する前に、リノベーション会社と綿密なスケジュールを立て、テナント交渉や許認可申請にかかる時間も考慮に入れた、余裕のある計画を立てることが重要です。また、工事期間中の賃料収入の減少や、自社で利用している場合は仮オフィスの賃料なども含めた資金計画が不可欠です。

② 想定外の追加工事で費用がかさむことがある

リノベーションは既存の建物をベースにするため、解体してみるまで内部の状態が正確には分からないという inherent なリスクを抱えています。図面通りだと思っていた箇所が実際には違っていたり、隠れた部分に深刻な問題が見つかったりすることがあります。

想定外の事態として、以下のようなケースが代表的です。

- 構造体の劣化・腐食: 壁や床を剥がしたところ、雨漏りが原因で柱や梁の一部が腐食していたり、シロアリの被害が発覚したりするケース。補修・補強のための追加工事と費用が必要になります。

- アスベスト(石綿)の含有: 築年数の古いビル(特に2006年以前に建てられたもの)では、断熱材や内装材にアスベストが使用されている可能性があります。アスベストが見つかった場合、法令に基づいた専門的な除去工事が必須となり、これには数百万円単位の追加費用と工期がかかります。

- 図面と現況の不一致: 増改築が繰り返された古いビルでは、現存する図面と実際の建物の状況が異なっていることがあります。これにより、当初の設計プランの変更を余儀なくされ、追加費用が発生する可能性があります。

- 給排水管の著しい劣化: 見えない部分の配管が予想以上に老朽化しており、全面的な交換が必要になるケースです。

こうした不測の事態に備え、工事費全体の10%~20%程度を「予備費」として予算に組み込んでおくことを強く推奨します。また、契約前にリノベーション会社に建物の現状をできるだけ詳しく調査してもらい、潜在的なリスクについて説明を求めておくことも重要です。

③ 建物の構造によって間取りが制限される

リノベーションは設計の自由度が高いと述べましたが、それは無制限ではありません。既存の建物の「構造」という、根本的な制約を受けることになります。

建物の構造は、主に以下の2種類に大別されます。

- ラーメン構造: 柱と梁で建物を支える構造です。オフィスビルやマンションで一般的に採用されています。この構造の場合、室内の壁は構造上重要でない「間仕切り壁」であることが多く、比較的自由に撤去・移動が可能です。そのため、開放的な大空間を作ったり、間取りを大きく変更したりしやすいというメリットがあります。

- 壁式構造: 柱や梁の代わりに、鉄筋コンクリートの壁(耐力壁)で建物を支える構造です。主に低層の集合住宅などで見られます。この場合、耐力壁は建物の強度を保つために絶対に撤去することができません。そのため、間取りの変更には大きな制約が伴います。

所有するビルがどちらの構造であるかによって、実現できるプランは大きく変わってきます。ラーメン構造であっても、配管を通すためのパイプスペース(PS)や、エレベーターシャフトの位置は基本的に動かせません。

「壁をすべて取り払って、ワンフロアの広々としたオフィスにしたい」と考えていても、建物の構造上、それが不可能である場合もあります。リノベーション計画の初期段階で、専門家による構造のチェックを受け、どこまで変更が可能で、どこに制約があるのかを正確に把握しておくことが、後々の設計の手戻りや失望を防ぐために不可欠です。

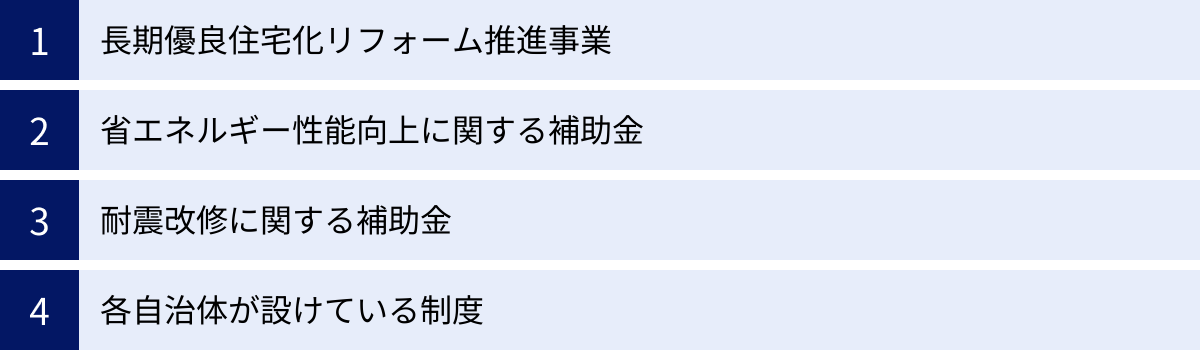

ビルリノベーションで利用できる補助金・助成金

オフィスビルリノベーションは高額な投資ですが、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、その負担を軽減できる可能性があります。これらの制度は、省エネ性能の向上や耐震化など、社会的な要請に応える改修を後押しするものです。ここでは、代表的な制度をいくつかご紹介します。

注意点: 補助金・助成金制度は、年度ごとに公募期間、予算、要件が変更されます。また、多くは工事着工前の申請が必要です。利用を検討する際は、必ず各制度の公式ウェブサイトで最新の情報を確認するか、リノベーション会社などの専門家にご相談ください。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

この事業は、主に住宅の性能向上リフォームを支援するものですが、店舗や事務所などが併設された「住宅部分を含む建築物」のリノベーションであれば、対象となる可能性があります。

例えば、1階が店舗で2階以上が住居となっているような複合ビルにおいて、ビル全体で耐震改修や省エネ改修を行う場合、住宅部分と一体的な工事として補助対象となるケースがあります。ただし、オフィス専用ビルは原則として対象外です。所有するビルが該当するかどうかは、事業の公募要領を詳細に確認する必要があります。

(参照:国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業 公式サイト)

省エネルギー性能向上に関する補助金

オフィスビルのランニングコスト削減と脱炭素社会の実現に貢献する省エネ改修は、補助金制度が最も充実している分野の一つです。

- 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(経済産業省): 中小企業などが省エネ性能の高い設備(高効率空調、業務用給湯器、LED照明など)を導入する際に、設備費の一部を補助する制度です。設備の性能に応じて複数の事業区分があり、補助率や上限額が異なります。

(参照:一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)公式サイト) - 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(環境省): ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を目指すような、より先進的な省エネ改修を支援する制度です。断熱強化、高効率設備の導入、再生可能エネルギー設備の導入などを組み合わせて行う場合に、事業費の最大3分の2などが補助されます。

(参照:環境省 ZEB PORTAL)

これらの補助金は、エネルギー削減効果の計算や詳細な事業計画書の提出が求められるため、専門的な知見を持つコンサルタントやリノベーション会社のサポートを得ながら申請準備を進めるのが一般的です。

耐震改修に関する補助金

地震大国である日本では、建物の耐震化が重要な課題です。特に、1981年(昭和56年)5月31日以前の「旧耐震基準」で設計された建築物については、多くの自治体が耐震化を促進するための補助制度を設けています。

これは、国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」に基づき、各市区町村が主体となって実施しているものです。

- 対象工事: 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事

- 補助内容: 費用の2分の1から3分の2程度を補助するケースが多く、上限額(例:診断で数十万円、工事で数百万円)が定められています。補助率や上限額、対象となる建物の要件(用途、規模など)は自治体によって大きく異なります。

まずは、自社ビルが所在する市区町村の建築指導課や防災担当課などに問い合わせ、補助制度の有無や詳細を確認することから始めましょう。旧耐震基準のビルを所有している場合、この制度を活用しない手はありません。

各自治体が設けている制度

上記の国の制度に加えて、都道府県や市区町村が独自に様々な助成制度を設けています。

- 東京都: 中小企業振興公社が、生産性向上や販路拡大を目的とした設備投資(オフィス改修を含む)に対して助成金を支給する「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」など、多様な支援メニューがあります。

(参照:公益財団法人 東京都中小企業振興公社 公式サイト) - 大阪府: 中小企業を対象に、省エネ診断や省エネ・再エネ設備の導入を支援する補助金制度があります。

(参照:大阪府 公式サイト) - その他の制度: この他にも、「アスベスト除去工事補助」「バリアフリー改修工事補助」「再生可能エネルギー設備導入補助」など、特定の目的に特化した制度が存在する場合があります。

補助金・助成金の活用を成功させる鍵は、情報収集とタイミングです。リノベーション計画の初期段階から、どのような制度が利用できそうかリストアップし、それぞれの要件や申請スケジュールを把握しておくことが極めて重要です。

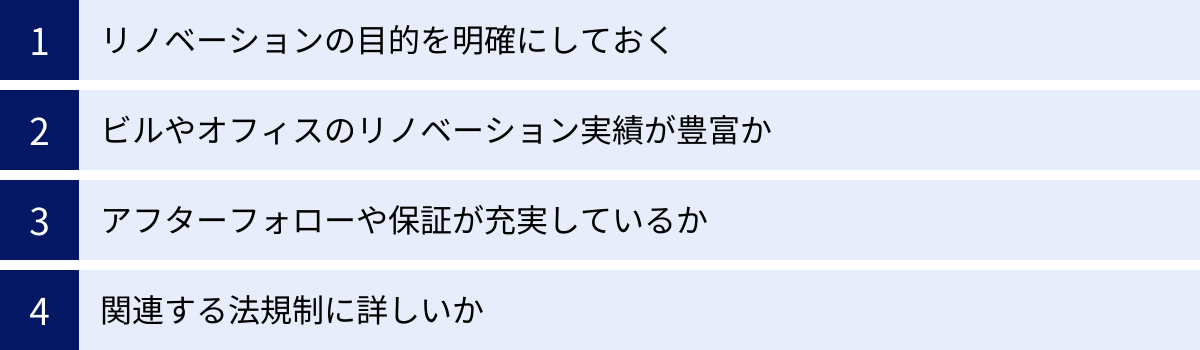

リノベーションを成功させる会社の選び方

オフィスビルリノベーションは、プロジェクトの成否が依頼する会社の能力に大きく左右されると言っても過過言ではありません。デザイン力、技術力、プロジェクト管理能力など、多岐にわたる専門性が求められます。ここでは、信頼できるパートナーとなる会社を選ぶための4つの重要なポイントを解説します。

リノベーションの目的を明確にしておく

良いパートナーを見つけるための第一歩は、発注者側である自分たちが「なぜリノベーションをしたいのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なまま会社探しを始めると、各社の提案を評価する基準が持てず、単に価格の安さやデザインの見た目だけで判断してしまい、結果的に満足のいかない結果に終わるリスクが高まります。

まずは、以下のような点について社内で議論し、考えを整理しておきましょう。

- 解決したい課題は何か?: 老朽化による安全性の不安、高い空室率、従業員のコミュニケーション不足、ブランドイメージの陳腐化など。

- リノベーションによって何を実現したいか?: テナント収益の最大化、従業員が誇りを持って働ける環境の構築、ABWなど新しい働き方への対応、採用競争力の強化など。

- 予算とスケジュールの制約は?: いくらまでの投資が可能か、いつまでに完成させたいか。

これらの目的や要望をまとめた「RFP(提案依頼書)」のような形で文書化しておくと、各社に同じ条件で提案を依頼でき、比較検討がしやすくなります。目的が明確であればあるほど、リノベーション会社も的確な提案をしやすくなり、ミスマッチを防ぐことができます。

ビルやオフィスのリノベーション実績が豊富か

リノベーションと一言で言っても、戸建て住宅とオフィスビルとでは、求められる知識や技術、関連法規が全く異なります。したがって、必ずオフィスや商業ビル、あるいはそれに類する規模の建物のリノベーション実績が豊富な会社を選びましょう。

会社のウェブサイトで「施工事例」や「プロジェクト実績」のページを確認するのが最も手軽な方法です。その際に、以下の点に注目してください。

- 事例の数と多様性: どれくらいの数のプロジェクトを手がけているか。また、小規模なペンシルビルから大規模なオフィスビル、コンバージョン案件まで、多様なタイプの建物の実績があるか。

- デザインの質と方向性: 自社が目指すデザインの方向性(例:スタイリッシュ、ナチュラル、クリエイティブなど)と合っているか。単に見た目が美しいだけでなく、機能性や企業の課題解決につながるデザイン提案がなされているか。

- ビフォー・アフターの変化: リノベーション前の課題と、それをどのように解決したかが具体的に示されているか。劇的な変化を生み出す提案力があるかを確認できます。

実績が豊富な会社は、様々な現場で培ったノウハウを蓄積しており、予期せぬトラブルへの対応力も高い傾向があります。

アフターフォローや保証が充実しているか

リノベーションは、工事が完了して引き渡されたら終わり、ではありません。建物はその後何十年と使い続けるものであり、時間とともに不具合やメンテナンスの必要性が出てくるのは当然です。そのため、工事後のアフターフォローや保証制度が充実しているかどうかは、会社選びの非常に重要な基準となります。

契約前に、以下の点について必ず確認しましょう。

- 保証の範囲と期間: 工事内容(構造、防水、設備など)ごとに、どのような保証が、どのくらいの期間付いているのか。保証書が発行されるか。

- 定期点検の有無: 引き渡し後、1年後、2年後といったタイミングで無料の定期点検を実施してくれるか。問題が大きくなる前に早期発見・対処できるため、非常に重要なサービスです。

- 不具合発生時の対応体制: 何か問題が起きた際に、すぐに連絡が取れ、迅速に対応してくれる体制が整っているか。緊急時の連絡先や対応フローが明確になっているか。

手厚いアフターフォロー体制を整えている会社は、自社の施工品質に自信を持っている証拠とも言えます。長期的な視点で安心して付き合えるパートナーを選びましょう。

関連する法規制に詳しいか

オフィスビルのリノベーションは、建築基準法、消防法、都市計画法、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)など、多岐にわたる法規制が複雑に絡み合います。これらの法令を遵守せずに工事を行うと、是正命令を受けたり、建物の使用が認められなかったりと、深刻な事態に陥る可能性があります。

特に、以下のような工事を行う場合は、高度な専門知識が不可欠です。

- 大規模な修繕・模様替: 建築確認申請が必要になる場合があります。

- 用途変更(コンバージョン): 変更後の用途に応じた法的要件(避難経路、採光、換気、消防設備など)をクリアする必要があります。

- 増築: 容積率や建ぺい率、高さ制限などの規制を遵守する必要があります。

したがって、これらの法規制に精通し、行政協議や各種申請手続きをスムーズに進められるノウハウを持った会社を選ぶことが絶対条件です。実績豊富な会社であれば、一級建築士などの有資格者が在籍しており、法的な観点からも最適なプランを提案してくれるはずです。初回の相談の段階で、法規制に関する質問をしてみて、その回答の的確さで専門性を見極めるのも一つの方法です。

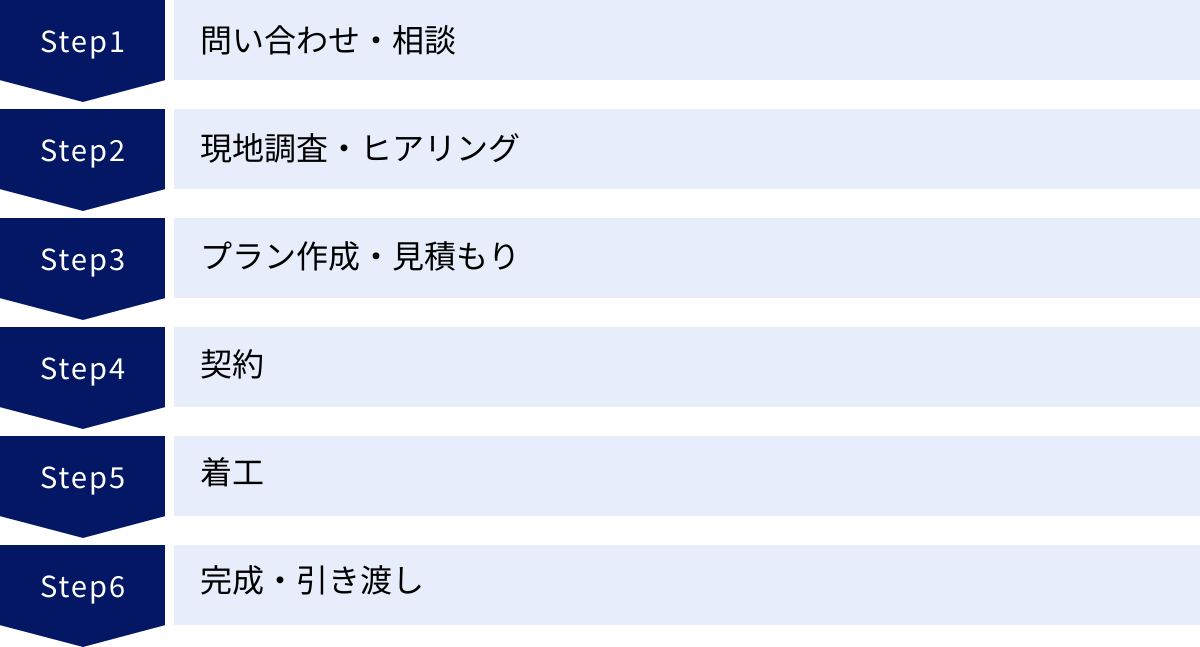

オフィスビルリノベーションの進め方6ステップ

オフィスビルリノベーションは、どのような流れで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせから完成・引き渡しまでの一般的なプロセスを6つのステップに分けて解説します。全体像を把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、スムーズにプロジェクトを進めることができます。

① 問い合わせ・相談

リノベーションを思い立ったら、まずは情報収集から始め、気になるリノベーション会社をいくつかリストアップします。そして、ウェブサイトのフォームや電話で問い合わせを行います。この段階では、以下のような情報を伝えると、その後の話がスムーズに進みます。

- ビルの概要(所在地、構造、規模、築年数)

- リノベーションを検討している理由・目的

- 現時点で考えている予算感や希望の工期

- 現在のビルの利用状況(自社利用か、賃貸か)

初回の相談では、会社の担当者からサービス内容や実績についての説明を受けます。この時の対応の丁寧さや専門性も、会社を見極める上での判断材料になります。複数の会社に相談し、感触を確かめてみましょう。

② 現地調査・ヒアリング

相談した会社の中から、より具体的に検討したい会社を2~3社に絞り込み、現地調査を依頼します。会社の担当者(設計士や施工管理者など)が実際にビルを訪れ、建物の状態をプロの目で確認します。

- 現地調査で確認する主な項目:

- 構造躯体の状態(ひび割れ、劣化など)

- 内外装の劣化状況

- 電気、空調、給排水といった設備の状況

- 法規制上のチェック(避難経路、消防設備など)

- 周辺環境や搬入経路

同時に、発注者側への詳細なヒアリングが行われます。ステップ①で整理したリノベーションの目的や要望を具体的に伝え、ビジョンを共有する重要な機会です。従業員へのアンケート結果や、現状のオフィスの問題点などをまとめておくと、より的確な提案につながります。

③ プラン作成・見積もり

現地調査とヒアリングの結果をもとに、リノベーション会社が具体的な設計プラン(平面図、デザイン案、パースなど)と、それに要する費用の見積書を作成します。通常、この提案を受けるまでに2週間~1ヶ月程度の時間がかかります。

提案されたプランと見積もりを受け取ったら、以下の点を入念にチェックします。

- プランの内容: 自分たちの要望や課題がきちんと反映されているか。デザインだけでなく、機能性や動線計画も考慮されているか。

- 見積もりの詳細: 総額だけでなく、工事項目ごとの単価や数量が明記されているか。「一式」というような曖昧な項目が多くないか。

- 提案の根拠: なぜこのプランなのか、なぜこの建材を選ぶのか、その理由を納得できるまで説明してもらいましょう。

複数の会社の提案を比較検討し、最も自社のビジョンに合致し、信頼できると感じた1社に絞り込んでいきます。

④ 契約

プランと見積もりの内容に完全に合意したら、その会社と工事請負契約を締結します。契約は、プロジェクト全体で最も重要なステップの一つです。後々のトラブルを防ぐためにも、契約書の内容は隅々まで確認してください。

- 契約書で確認すべき主な項目:

- 工事内容と仕様(設計図面や仕様書が添付されているか)

- 契約金額と支払い条件(着手金、中間金、最終金の割合と時期)

- 工期(着工日と完成引き渡し日)

- 遅延した場合の損害金(遅延損害金)の規定

- 保証内容とアフターサービス

- 工事請負契約約款

不明な点や疑問点があれば、必ず契約前に解消しておきましょう。高額な契約になるため、必要であれば弁護士などの専門家に契約書のチェックを依頼することも検討します。

⑤ 着工

契約が完了し、建築確認申請などの必要な手続きが済むと、いよいよ工事が始まります。

- 近隣への挨拶: 工事中は騒音や振動、車両の出入りなどで近隣に迷惑をかける可能性があります。着工前に、リノベーション会社と一緒に近隣の住民や企業へ挨拶回りを行うのがマナーです。

- 定例会議: 工事期間中は、週に1回あるいは月に2回など、定期的に現場で定例会議を開き、進捗状況の報告を受けたり、仕様の細部を決定したりします。発注者側も積極的に現場に足を運び、工事の進み具合を確認することが望ましいです。

- 変更・追加工事: 工事の途中で仕様の変更や追加工事の要望が出た場合は、その都度、費用や工期への影響を確認し、合意書を取り交わすようにします。

プロジェクトを円滑に進めるためには、リノベーション会社の現場監督と密にコミュニケーションを取ることが不可欠です。

⑥ 完成・引き渡し

すべての工事が完了すると、まず行政機関による完了検査(建築確認申請を行った場合)が行われます。その後、発注者、設計者、施工者が立ち会いのもと、竣工検査(施主検査)を実施します。

図面や仕様書通りに仕上がっているか、傷や汚れがないか、設備は正常に作動するかなどを細かくチェックします。もし修正すべき点(手直し工事)が見つかった場合は、リストアップして対応を依頼します。

すべての手直しが完了し、問題がないことを確認したら、最終金を支払い、鍵や保証書、各種設備の取扱説明書などを受け取って、正式に引き渡しとなります。これにて、オフィスビルリノベーションプロジェクトは完了です。

まとめ

本記事では、オフィスビルリノベーションについて、その定義から費用相場、メリット・デメリット、成功の秘訣まで、多角的に詳しく解説してきました。

オフィスビルリノベーションは、単に古くなった建物を修繕する「リフォーム」とは一線を画し、建物の機能やデザインを刷新し、新たな付加価値を創造する「未来への投資」です。その目的は、老朽化対策に留まらず、用途変更(コンバージョン)による事業機会の創出や、デザイン・機能性の向上による資産価値の向上(バリューアップ)など、極めて戦略的なものと言えます。

費用は、フルスケルトンか表層リノベーションか、また工事の範囲によって大きく変動しますが、建て替えに比べてコストを抑えつつ、既存ストックを有効活用できるという大きな利点があります。さらに、自由な設計による企業ブランディングの強化、従業員満足度と生産性の向上、そして優秀な人材確保への貢献など、そのメリットは多岐にわたります。

もちろん、工期が長くなる可能性や、解体後に発覚する想定外の追加工事といったリスクも存在します。しかし、これらのデメリットは、事前の入念な計画と信頼できるパートナー選びによって、十分に管理・軽減することが可能です。

オフィスビルリノベーションを成功に導く鍵は、以下の3点に集約されるでしょう。

- 目的の明確化: なぜリノベーションを行うのか、そのゴールを明確に定める。

- 入念な計画: 予算、スケジュール、工事内容の優先順位を戦略的に決定し、補助金制度なども積極的に活用する。

- 信頼できるパートナー選び: ビル・オフィスの実績が豊富で、法規制に詳しく、アフターフォローまで安心できる会社を選ぶ。

所有するビルの価値を最大化し、変化の激しい時代を勝ち抜くための強力な一手として、オフィスビルリノベーションを検討してみてはいかがでしょうか。この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。