オフィスの移転や新規開設を検討する際、「50坪」という広さは、多くの企業にとって一つの重要な選択肢となります。スタートアップ企業が事業拡大に伴い移転するケースや、中規模企業が部門の拠点として構えるケースなど、様々なシチュエーションで検討される規模です。しかし、実際に50坪がどれくらいの広さで、何人の従業員を収容でき、どのようなレイアウトが可能なのか、具体的なイメージを持つのは難しいかもしれません。

また、賃料相場や契約にかかる初期費用、レイアウト設計のポイントなど、考慮すべき項目は多岐にわたります。適切なオフィス選びとレイアウト設計は、従業員の生産性や満足度、ひいては企業全体の成長に直結する重要な経営課題です。

本記事では、50坪の賃貸オフィスについて、広さの具体的なイメージから、適正な従業員数、エリア別の賃料相場、実現可能なレイアウトパターン、そしてオフィス選びの注意点まで、網羅的に詳しく解説します。これから50坪のオフィスを検討される企業の担当者様が、最適なオフィス環境を構築するための一助となれば幸いです。

目次

50坪のオフィスはどれくらいの広さ?

オフィスの広さを表す単位として一般的に使われる「坪」ですが、多くの人にとって馴染み深い「平米(㎡)」や、身近なものに置き換えてみないと、そのスケール感を掴むのは難しいでしょう。ここでは、50坪という広さが具体的にどの程度なのか、様々な角度から解説します。

平米(㎡)に換算すると約165㎡

不動産の広さを示す単位「坪」は、日本古来の尺貫法に基づいています。1坪は、畳2枚分、約3.3㎡に相当します。正確には、1坪 = 約3.30578㎡と定義されています。

この換算率を用いて50坪を平米(㎡)に計算すると、以下のようになります。

50坪 × 3.30578 ㎡/坪 = 165.289 ㎡

したがって、50坪のオフィスは、約165㎡の広さがあるということになります。これは、オフィスビルの一室としては中規模からやや広めの部類に入ります。事業が成長し、従業員が増えてきた企業が、手狭になったオフィスから移転する際の有力な選択肢となる広さです。

注意点として、賃貸オフィスの物件情報に記載されている面積(貸室面積)には、いくつかの種類があることを知っておく必要があります。一般的に、壁の内側を測定する「内法(うちのり)面積」と、壁の中心線を基準とする「壁芯(へきしん)面積」があります。壁芯面積の方が内法面積よりも少し広く表示されるため、実際に利用できる有効面積を確認する際は、内覧時にメジャーで測るなどして、壁の内側の寸法を確かめることが重要です。また、貸室面積に柱や梁の面積が含まれているかも確認すべきポイントです。太い柱が室内に複数ある場合、レイアウトの自由度が大きく制限される可能性があるため、図面だけでなく現地での確認が不可欠です。

身近なもので例えた広さのイメージ

約165㎡と言われても、まだピンとこない方も多いかもしれません。そこで、私たちの身の回りにある、より具体的なものと比較してみましょう。

- 学校の教室: 小中学校の一般的な教室の広さは、約60㎡~70㎡(縦7m×横9mなど)です。つまり、50坪のオフィスは、学校の教室の約2.5個分に相当します。教室を2つ繋げて、さらにその半分のスペースを加えた広さをイメージすると分かりやすいでしょう。

- バレーボールコート: 公式なバレーボールコートのサイズは、縦18m×横9mで、面積は162㎡です。50坪(約165㎡)は、このバレーボールコートとほぼ同じ広さになります。実際にコートに立っている選手たちの間の距離感を想像すると、スペースのゆとりを体感しやすいかもしれません。

- コンビニエンスストア: 私たちが日常的に利用するコンビニエンスストアの標準的な店舗面積は、120㎡~150㎡程度と言われています。したがって、50坪のオフィスは、一般的なコンビニよりも一回り広い空間となります。コンビニの店内を思い浮かべ、商品棚やレジカウンター、バックヤードなどを取り払った状態を想像すると、オフィスとして利用する際の広さのイメージが掴みやすくなります。

- 25mプール: 学校や市民プールにある25mプールのコース幅は、一般的に2m~2.5mです。仮に幅2.5mのコースを4つ並べると、25m × (2.5m × 4) = 250㎡となり、少し広すぎます。コースを3つ(25m x 7.5m = 187.5㎡)と考えると、近いイメージになるでしょう。

このように、具体的な空間と比較することで、50坪という広さが、ある程度の人数を収容し、執務スペース以外にも会議室やリフレッシュスペースといった多様な機能を持つ空間を設けるのに十分な広さであることが理解できます。

50坪のオフィスに適した従業員数は何人?

50坪という広さを把握した次に気になるのが、「この広さで一体何人の従業員が快適に働けるのか?」という点でしょう。従業員数に対してオフィスが狭すぎると、圧迫感からストレスが増大し、生産性が低下する恐れがあります。逆に広すぎると、賃料や光熱費が無駄になるだけでなく、コミュニケーションが希薄になる可能性も指摘されています。

ここでは、適切な従業員数を算出するための基本的な考え方から、企業の働き方に合わせた推奨人数、そして法律で定められた最低基準までを詳しく解説します。

オフィス面積から人数を計算する方法

オフィスの適正人数を考える上で基本となるのが、従業員一人あたりに必要とされる面積です。この「一人あたりの必要面積」を何坪(または何㎡)に設定するかによって、収容可能な人数は大きく変動します。

一般的に、オフィス全体の面積を基準にした一人あたりの推奨面積は、1.5坪~3坪(約5㎡~10㎡)と言われています。この数値には、個人の執務スペースだけでなく、会議室、通路、休憩室、役員室、受付といった共用スペースも含まれています。

- 一人あたり1.5坪(約5㎡): 比較的人数密度が高いオフィス。フリーアドレス制を導入し、在宅勤務と組み合わせることで出社率をコントロールしている企業や、コールセンターなどがこのケースに該当します。

- 一人あたり2.0坪(約6.6㎡): 一般的なオフィスにおける標準的な広さの目安とされています。執務スペースと必要最低限の共用スペースをバランス良く確保できます。

- 一人あたり3.0坪(約10㎡): かなりゆとりのあるオフィス。リフレッシュスペースやコラボレーションエリアを充実させたり、個室を多く設けたりすることが可能です。クリエイティビティや従業員満足度を重視する企業で採用される傾向があります。

この基準を50坪のオフィスに当てはめて計算してみましょう。

| 一人あたりの推奨面積 | 計算式 | 推奨人数(目安) |

|---|---|---|

| 1.5坪(高密度) | 50坪 ÷ 1.5坪/人 | 約33人 |

| 2.0坪(標準) | 50坪 ÷ 2.0坪/人 | 25人 |

| 2.5坪(ややゆとり) | 50坪 ÷ 2.5坪/人 | 20人 |

| 3.0坪(ゆとり) | 50坪 ÷ 3.0坪/人 | 約16人 |

このように、どのような働き方を想定し、どのようなオフィス環境を目指すかによって、同じ50坪のオフィスでも適正な従業員数は約16人から33人までと、倍近い差が出ることがわかります。

働き方別の推奨人数

上記の計算は、オフィス全体の面積から単純計算したものです。より実態に即して考えるためには、企業の働き方やオフィスの使い方を具体的に想定する必要があります。ここでは、3つの異なるタイプのオフィスを例に、より詳細な人数目安を見ていきましょう。

一般的なオフィスの場合(約25〜35名)

これは、多くの企業で採用されている標準的なオフィス形態を想定したケースです。執務スペースがオフィス全体の約60%を占め、残りの40%を会議室、受付、通路などの共用スペースが占めるようなレイアウトです。

- オフィス総面積: 50坪(約165㎡)

- 執務スペース面積: 50坪 × 60% = 30坪(約99㎡)

- 共用スペース面積: 50坪 × 40% = 20坪(約66㎡)

この場合、執務スペース(30坪)に従業員を配置することになります。執務スペースにおける一人あたりの面積を約1坪(約3.3㎡)とすると、30人程度が収容可能です。これをオフィス全体で見ると、一人あたり約1.67坪(50坪÷30人)となり、標準的な密度と言えます。

企業の成長性や今後の採用計画を考慮し、少しゆとりを持たせたい場合は25名程度、効率性を重視する場合は35名程度が、このタイプのオフィスにおける一つの目安となるでしょう。

ゆとりのあるオフィスの場合(約15〜25名)

従業員のウェルビーイング(心身の健康)や、偶発的なコミュニケーションによるイノベーション創出を重視する企業向けのケースです。執務スペースの割合を少し下げ、リフレッシュスペースやコラボレーションエリア、集中ブースなどの「付加価値空間」を充実させます。

- オフィス総面積: 50坪(約165㎡)

- 執務スペース面積: 50坪 × 50% = 25坪(約82.5㎡)

- 共用スペース・付加価値空間: 50坪 × 50% = 25坪(約82.5㎡)

このレイアウトでは、カフェのような空間やソファ席、仮眠スペースなどを設けることが可能です。執務スペース(25坪)に一人あたり1.5坪のゆとりを持たせると約16名、1坪としても25名が上限となります。

クリエイティブ職が多い企業や、社員エンゲージメントの向上を重要な経営課題と捉えている企業では、15名〜25名程度で50坪のオフィスを利用することで、非常に快適で生産性の高い環境を構築できます。

人数密度が高いオフィスの場合(約35〜50名)

フリーアドレス制を全面的に導入し、在宅勤務やサテライトオフィスの活用を組み合わせたハイブリッドワークを前提とするケースです。常時出社率が50%〜70%程度と想定し、座席数を従業員数よりも少なく設定する「座席シェアリング」を行います。

例えば、従業員数が50名で、平均出社率が70%の場合、必要な座席数は35席となります。

- 執務スペースに用意する座席数: 35席

- 執務スペースにおける一人あたり面積: 1坪(約3.3㎡)

- 必要な執務スペース面積: 35席 × 1坪/席 = 35坪(約115.5㎡)

この場合、残りの15坪(50坪 – 35坪)をWeb会議ブースや小規模なミーティングスペース、ロッカースペースなどに充てることが可能です。

このような働き方を取り入れることで、50坪のオフィスでも最大で50名程度の従業員を抱えることが理論上は可能になります。ただし、全員が同時に出社するイベントなどに対応できるか、また、フリーアドレスの運用ルールが形骸化しないかなど、慎重な検討が必要です。

法律で定められた一人あたりの最低面積

従業員の健康と安全を守る観点から、法律によってオフィスの環境基準が定められています。その一つが、労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」です。

この規則の第二章 第三条には、以下のように定められています。

「事業者は、労働者を常時就業させる室(室の気積が、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上となるようにしなければならない。」

参照:e-Gov法令検索 事務所衛生基準規則

これは、従業員一人あたりの「気積(空気の体積)」を10㎥以上にしなければならない、という規定です。床面積に換算すると、日本の一般的なオフィスの天井高が2.5m~2.8m程度であることを考慮すると、以下のようになります。

- 天井高が2.5mの場合: 10㎥ ÷ 2.5m = 4㎡(約1.2坪)

- 天井高が2.8mの場合: 10㎥ ÷ 2.8m = 約3.57㎡(約1.08坪)

つまり、法律上は従業員一人あたり最低でも約4㎡(約1.2坪)の執務スペースが必要ということになります。これはあくまで最低限の基準であり、PCやデスク、キャビネットなどが占める容積は考慮されていません。また、この面積でオフィスをレイアウトすると、かなり窮屈で圧迫感のある環境になってしまいます。

快適性や生産性を考慮するならば、この法定基準の1.5倍から2倍以上の面積を確保することが望ましいと言えるでしょう。

50坪オフィスの賃料相場と初期費用

50坪のオフィスを借りるにあたり、最も重要な要素の一つがコストです。月々の運転資金となる「賃料」と、契約時にまとまった資金が必要となる「初期費用」の2つを正確に把握し、事業計画に織り込む必要があります。ここでは、主要都市の賃料相場と、初期費用の具体的な内訳を詳しく見ていきましょう。

【エリア別】月額賃料の相場

オフィスの賃料は、立地するエリアによって大きく異なります。特に東京では、同じ都内でもエリアによって坪単価に2倍以上の差が出ることも珍しくありません。ここでは、信頼性の高い不動産マーケットレポートを参考に、主要ビジネスエリアの坪単価と、50坪オフィスを借りた場合の月額賃料の目安を紹介します。

※以下の坪単価は、市況により変動する可能性があります。あくまで2024年時点での目安としてご覧ください。

東京主要ビジネスエリアの坪単価

東京のオフィス市場は、日本で最も活発であり、エリアごとに特徴と賃料水準が異なります。

| エリア | 坪単価(共益費込)の目安 | 50坪の月額賃料(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 千代田区(丸の内・大手町) | 35,000円~45,000円 | 1,750,000円~2,250,000円 | 日本を代表するビジネスの中心地。大企業の本社が多く、ステータス性が高い。 |

| 中央区(日本橋・京橋) | 25,000円~35,000円 | 1,250,000円~1,750,000円 | 大規模な再開発が進行中。伝統と革新が共存し、交通の利便性も高い。 |

| 港区(新橋・虎ノ門) | 24,000円~34,000円 | 1,200,000円~1,700,000円 | 官公庁に近く、弁護士事務所やコンサルティングファームなどが集積。 |

| 渋谷区(渋谷・恵比寿) | 28,000円~38,000円 | 1,400,000円~1,900,000円 | IT・Web・スタートアップ企業が集まる情報発信拠点。若者に人気が高い。 |

| 新宿区(西新宿) | 23,000円~30,000円 | 1,150,000円~1,500,000円 | 都庁を擁する高層ビル街。多様な業種が集まり、交通のハブとして機能。 |

| 品川区(五反田・大崎) | 20,000円~28,000円 | 1,000,000円~1,400,000円 | スタートアップの集積地として注目。比較的リーズナブルでコストを抑えやすい。 |

参照:三幸エステート株式会社「オフィスマーケットレポート 2024年4月度」等を参考に作成

このように、同じ50坪でも、丸の内エリアと五反田エリアでは月額賃料に100万円近い差が生まれる可能性があります。自社の事業内容、ターゲット顧客、採用戦略、そして予算を総合的に勘案し、最適なエリアを選定することが重要です。

大阪・名古屋・福岡など主要都市の坪単価

東京以外の主要都市も、それぞれ活気のあるオフィスマーケットを形成しています。

| 都市(エリア) | 坪単価(共益費込)の目安 | 50坪の月額賃料(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 大阪(梅田) | 18,000円~25,000円 | 900,000円~1,250,000円 | 西日本のビジネスの中心地。交通の結節点で、大規模な再開発が進む。 |

| 大阪(淀屋橋・本町) | 14,000円~20,000円 | 700,000円~1,000,000円 | 金融機関や商社、繊維業など歴史ある企業が集まる伝統的なビジネス街。 |

| 名古屋(名駅) | 18,000円~26,000円 | 900,000円~1,300,000円 | リニア中央新幹線の開業を控え、再開発が活発。中部地方の経済を牽引。 |

| 名古屋(栄・伏見) | 14,000円~20,000円 | 700,000円~1,000,000円 | 商業施設も多い繁華街。スタートアップ支援施設なども充実。 |

| 福岡(天神・博多) | 16,000円~22,000円 | 800,000円~1,100,000円 | アジアへのゲートウェイとして成長著しい。スタートアップ都市としても有名。 |

参照:三幸エステート株式会社「オフィスマーケットレポート 2024年4月度」等を参考に作成

地方都市は東京と比較すると賃料水準は低いものの、近年は再開発や企業誘致の活発化により、中心部では上昇傾向にあります。

オフィス契約時にかかる初期費用の内訳

オフィスの移転には、月々の賃料以外にも多額の初期費用が発生します。予算計画で漏れが生じないよう、どのような費用が、どのくらいかかるのかを正確に把握しておく必要があります。一般的に、初期費用全体の目安は月額賃料の10ヶ月分〜20ヶ月分以上と言われており、非常に大きな投資となります。

物件取得費(保証金・敷金、礼金、仲介手数料など)

これは、賃貸借契約を締結する際に、ビルオーナーや不動産会社に支払う費用です。

- 保証金(または敷金): 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充当される担保金です。賃料の6ヶ月分〜12ヶ月分が相場とされています。特に、信用力の判断が難しいスタートアップ企業などでは、高めに設定される傾向があります。退去時に原状回復費などを差し引いて返還されます。

- 礼金: ビルオーナーに対して支払う謝礼金で、返還されません。賃料の0ヶ月分〜2ヶ月分が相場ですが、近年は礼金なしの物件も増えています。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料です。法律で上限が定められており、賃料の1ヶ月分(+消費税)が一般的です。

- 前払賃料: 契約開始月の賃料(日割り計算)と、翌月分の賃料を前払いで支払うのが一般的です。

- 火災保険料: 万が一の火災に備え、加入が義務付けられている場合がほとんどです。2年契約で数万円程度が目安です。

例えば、月額賃料100万円(坪単価2万円)のオフィスを契約し、保証金が10ヶ月分、礼金が1ヶ月分の場合、物件取得費だけで1,200万円以上が必要になります。

内装・レイアウト工事費用

契約したオフィス空間を、自社が働きやすいように作り変えるための費用です。この費用は、物件の状態(居抜きかスケルトンか)や、デザインの凝り具合によって大きく変動します。

- 費用相場: 一般的な内装工事の場合、坪単価10万円~30万円程度が目安です。50坪のオフィスであれば、500万円~1,500万円ほどの予算を見ておく必要があります。デザイン性の高い造作や高品質な素材を使用する場合は、坪単価50万円以上になることもあります。

- 工事区分(A, B, C工事): ビル側の資産に関わる工事(A工事)、ビル指定の業者で借主が費用を負担する工事(B工事)、借主が自由に業者を選定できる工事(C工事)の区分を理解しておく必要があります。間仕切り壁の設置や電気・空調設備の増設などはB工事になることが多く、コストが割高になる傾向があるため注意が必要です。

オフィス家具・OA機器の購入費用

従業員が業務を行うために必要なデスク、チェア、キャビネット、PC、複合機、サーバーなどを揃える費用です。

- 費用相場: 従業員一人あたり10万円~30万円程度が目安です。仮に25名のオフィスであれば、250万円~750万円が必要となります。

- コスト削減の選択肢: 全てを新品で購入するのではなく、中古品を活用したり、レンタルやリースを利用したりすることで、初期投資を大幅に抑えることが可能です。特に、デスクやチェアなどの家具はレンタルサービスの利用も有効な選択肢です。

ネットワーク・電話などのインフラ整備費用

現代のオフィスに不可欠な通信環境を整えるための費用です。

- 主な内容: インターネット回線の引き込み工事、LAN配線工事、ビジネスフォンの設置(PBXやクラウドPBX)、Wi-Fi環境の構築などが含まれます。

- 費用相場: オフィスの規模や配線の複雑さによりますが、50万円~200万円程度を見ておくと良いでしょう。

引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器や書類、PCなどを運搬するための費用です。

- 費用相場: 従業員一人あたり2万円~5万円程度が目安です。25名のオフィスであれば、50万円~125万円となります。

- 変動要因: 荷物の量、移動距離、引っ越し時期(繁忙期は高くなる)、精密機器の有無などによって費用は変動します。複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。

これらの費用を合計すると、50坪のオフィス移転には、物件取得費、内装工事費、什器購入費などを合わせて、最低でも1,000万円以上、場合によっては3,000万円を超える大規模な投資となることを理解し、綿密な資金計画を立てることが極めて重要です。

50坪のオフィスで実現できること

50坪(約165㎡)という広さは、単に執務スペースを確保するだけでなく、企業のビジョンや働き方を体現する多様な空間を創出するポテンシャルを秘めています。ここでは、50坪のオフィスで具体的にどのような空間を、どの程度の規模で実現できるのかを見ていきましょう。

執務スペース

オフィスの核となる執務スペースは、前述の通り、働き方のコンセプトによって推奨人数が異なりますが、25名〜35名程度を想定した場合でも、比較的ゆとりのある配置が可能です。

- レイアウトの自由度: 従来の島型対向式レイアウトだけでなく、部署間の連携を促すためのデスクを斜めに配置するパターンや、ABW(Activity Based Working)を意識した多様な座席(集中席、コラボレーション席、ソファ席など)を混在させることも可能です。

- 一人あたりのスペース: 25名で利用する場合、オフィス全体で一人あたり2坪(約6.6㎡)を確保できます。通路幅を十分に確保し、各デスク周りにもパーソナルスペースを広く取れるため、圧迫感のない快適な執務環境を実現できます。

会議室(大小)

50坪の広さがあれば、用途に応じた複数の会議室を設置できます。これにより、「会議室がいつも埋まっていて予約が取れない」といったストレスを軽減できます。

- 大会議室: 8名~10名程度を収容できる会議室(約5~6坪/16.5~20㎡)を1室設置することが可能です。役員会議や、少し人数の多いクライアントとの打ち合わせ、小規模な社内セミナーなどに活用できます。

- 小会議室: 4名~6名程度用の小会議室(約3~4坪/10~13㎡)を1~2室設けるスペースがあります。日常的なチームミーティングや、1on1ミーティング、Web会議などに最適です。

- 合計: 例えば、10名用会議室(6坪)と4名用会議室(3坪)を2室(計6坪)設けたとしても、合計で12坪程度の使用となり、残りの38坪で他のスペースを十分に確保できます。

役員室・個室

経営層の執務スペースや、機密性の高い業務、集中を要する作業のための個室を設けることも、50坪のオフィスなら十分に可能です。

- 役員室: 代表取締役や役員のための個室を1~2室(1室あたり約3~5坪/10~16.5㎡)確保できます。応接セットを置くことも可能で、重要な商談の場としても機能します。

- 集中ブース: 執務スペース内に、電話やWeb会議、あるいは集中して作業したい従業員が利用できる1人用の個室ブースを複数設置することも有効です。これにより、オープンな執務スペースの課題である「音」の問題を解決しやすくなります。

受付・エントランス

エントランスは「企業の顔」とも言える重要な空間です。来訪者に企業のブランドイメージを伝え、良い第一印象を与えるための演出が可能です。

- スペース: 3坪~5坪(約10~16.5㎡)程度のスペースをエントランスに割り当てることができます。

- 機能: 無人受付システムや受付カウンター、企業のロゴをあしらったデザインウォール、待合用のソファやテーブルを設置し、洗練された空間を創出できます。コーポレートカラーや企業の理念を反映したデザインにすることで、ブランディング効果も期待できます。

休憩・リフレッシュスペース

従業員の心身の健康と、部門を超えたコミュニケーションを促進するために、リフレッシュスペースの重要性はますます高まっています。

- スペース: 5坪~10坪(約16.5~33㎡)という、比較的まとまったスペースを確保できます。これは、学校の教室の半分程度の広さに相当し、多様なアクティビティに対応できます。

- 設備: カフェカウンターやバーカウンターを設置して本格的なコーヒーマシンを置いたり、ファミレスのようなボックス席やソファ席を設けたり、卓球台やダーツ、置き畳などを設置して遊び心のある空間にしたりと、企業の文化に合わせて自由に設計できます。こうした空間は、偶発的な会話を生み出し、新たなアイデアの源泉となることもあります。

Web会議用の個室ブース

ハイブリッドワークが浸透した現代において、周囲の音を気にせずにWeb会議に参加できる環境は必須と言えます。

- スペース: 1人用の電話・Web会議ブースは、1台あたり約0.5坪(1.65㎡)程度の面積で設置できます。

- 設置数: 50坪のオフィスであれば、こうした個室ブースを3~5台程度設置しても、他のスペースを圧迫することはありません。執務スペースの近くや、あえて少し離れた場所に配置するなど、動線を考慮した設置が可能です。

サーバー室・倉庫

ITインフラの中核となるサーバー機器を安全に保管するスペースや、オフィス用品・販促物などを収納する倉庫も確保できます。

- サーバー室: 2坪~3坪(約6.6~10㎡)程度の専用室を設けることが可能です。セキュリティと熱対策を考慮し、空調や施錠設備を完備した部屋として設計することが望ましいです。

- 倉庫: 書類保管のためのキャビネットや、備品をストックしておくための棚などを集中配置するスペースとして、2坪~3坪程度を割り当てられます。ペーパーレス化が進んでいれば、より小さなスペースで済みます。

このように、50坪のオフィスは、基本的な執務機能に加えて、企業の成長を支え、従業員の満足度を高めるための様々な「付加価値空間」を実現できる、非常にバランスの取れた広さであると言えます。

50坪オフィスのレイアウトパターン3選

50坪というキャンバスにどのようなオフィスを描くか。それは、企業が何を重視するかによって大きく異なります。ここでは、代表的な3つのコンセプトに基づいたレイアウトパターンを、それぞれのメリット・デメリットと共に紹介します。

① 機能性を重視したシンプルなレイアウト

コンセプトは「業務効率の最大化」。無駄を排し、各従業員が自席で集中して業務に取り組める環境を最優先に考えた、従来型の堅実なレイアウトです。

- ゾーニングと特徴:

- オフィス全体の60%~70%を執務スペースに割り当て、収容人数を最大化します。

- 執務スペースのレイアウトは、部署やチームごとにデスクを向かい合わせに配置する「島型対向式レイアウト」が主流です。これにより、チーム内のコミュニケーションが円滑になり、管理職がメンバーの状況を把握しやすくなります。

- 動線は、各デスク島へのアクセスが最短になるように、直線的でシンプルな計画となります。

- 会議室は、8名用と4名用を1室ずつなど、必要最低限の数と規模で設置します。リフレッシュスペースも、給湯室に小さなテーブルを置く程度に留めます。

- メリット:

- スペース効率が非常に高く、多くの従業員を収容できます。

- レイアウトが単純なため、管理がしやすく、組織変更に伴うデスクの移動なども比較的容易です。

- 従業員は自分のテリトリーが明確で、集中して作業に取り組みやすい環境です。

- デメリット:

- コミュニケーションが部署内に閉じてしまいがちで、部門間の連携や偶発的なアイデアの創出が起こりにくい傾向があります。

- オフィス全体が均質的で、単調な雰囲気になりやすいです。

- Web会議や電話をする際に、周囲の雑音が気になる、あるいは周囲に気を使うといった問題が生じやすいです。

- 向いている企業:

- 経理、法務、システム開発など、個々の集中作業が業務の中心となる企業。

- 部門ごとの役割が明確に分かれている、伝統的な組織構造を持つ企業。

- コスト効率を最優先に考える企業。

② コミュニケーションを活性化させるレイアウト

コンセプトは「偶発的な出会いとコラボレーションの促進」。決められたデスクでの作業だけでなく、オフィス内を回遊する中で生まれる自然な会話が、新たなイノベーションの種になると考えるレイアウトです。

- ゾーニングと特徴:

- 執務スペースと共用スペースの境界を意図的に曖昧にし、オフィス全体に一体感を持たせます。

- 「マグネットスペース」の設置が鍵となります。これは、コピー機や自販機、ウォーターサーバー、カフェカウンターなど、人が自然と集まる場所を指します。これらのスペースをオフィスの中心や動線の交差する場所に戦略的に配置することで、異なる部署の従業員が顔を合わせる機会を創出します。

- 執務デスクをあえてジグザグに配置したり、オフィス内をぐるりと一周できる「回遊動線」を設けたりすることで、移動中の視線の変化や出会いを促します。

- リフレッシュスペースを充実させ、ファミレス席やソファ席、カウンター席などを設けることで、仕事の合間の雑談や、気軽な打ち合わせを誘発します。

- メリット:

- 部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションが活発になり、組織の風通しが良くなります。

- 多様な人材が交流することで、新しい視点やアイデアが生まれやすくなり、創造性が刺激されます。

- 従業員の孤立感を防ぎ、企業文化の醸成にも繋がります。

- デメリット:

- オープンな空間が増えるため、静かに集中したい従業員にとってはストレスになる可能性があります。集中ブースの設置など、オン・オフを切り替えられる工夫が必要です。

- 雑然とした印象になりやすく、整理整頓のルールを徹底しないと、かえって生産性が下がる恐れがあります。

- 向いている企業:

- 広告代理店、デザイン会社、ゲーム開発会社など、クリエイティブな発想が求められる企業。

- 企画部門、マーケティング部門、研究開発部門など、部門横断的なプロジェクトが多い企業。

- 組織の一体感を重視するスタートアップ企業。

③ フリーアドレスやWeb会議に対応した現代的なレイアウト

コンセプトは「ABW(Activity Based Working)の実践」。従業員がその時の業務内容に合わせて、最も生産性の高い場所を自律的に選択できる、柔軟で現代的な働き方を実現するためのレイアウトです。

- ゾーニングと特徴:

- 個人の固定席を設けない「フリーアドレス制」を全面的、あるいは部分的に導入します。

- オフィス内を「集中ゾーン」「コラボレーションゾーン」「Web会議ゾーン」「リラックスゾーン」など、目的別に明確にゾーニングします。

- 集中ゾーン: 一人ずつ仕切られたブース席や、私語厳禁のライブラリーのようなエリア。

- コラボレーションゾーン: 可動式のホワイトボードや大型モニターを備えた、複数人での議論に適したエリア。

- Web会議ゾーン: 防音・吸音性能の高い1人用の個室ブースを複数設置。

- リラックスゾーン: コーヒーを飲んだり、談笑したりできるカフェのようなエリア。

- 在宅勤務とのハイブリッドワークを前提とし、座席数を従業員数よりも少なく(例:在籍人数の70%程度)設定することで、スペースを効率的に活用します。

- ペーパーレス化を推進し、個人の荷物は鍵付きのパーソナルロッカーに収納します。

- メリット:

- 従業員が自律的に働く環境を選ぶことで、満足度と生産性の向上が期待できます。

- 出社率に応じた座席数にすることで、省スペース化とコスト削減を実現できます。

- 多様な働き方に対応できるため、採用活動においても魅力をアピールできます。

- デメリット:

- 導入・運用には、周到な準備と明確なルール作りが不可欠です。誰がどこにいるか分からない、といった問題を防ぐための在席管理ツールの導入や、フリーアドレスのマナー研修などが必要になります。

- 固定席がないため、チームの一体感が希薄になったり、マネジメントが難しくなったりする可能性があります。定期的なチームミーティングやコミュニケーションの仕組み作りが重要です。

- 向いている企業:

- IT企業、コンサルティングファームなど、リモートワークが定着している企業。

- 営業職など、社外での活動が多い従業員が多数を占める企業。

- 先進的な働き方を取り入れ、従業員のエンゲージメント向上を目指す企業。

これらの3つのパターンはあくまで典型例です。実際には、これらの要素を組み合わせ、自社の文化や事業戦略に最も適した「ハイブリッド型」のレイアウトを構築していくことが、オフィス移転を成功させるための鍵となります。

おしゃれで機能的なオフィスレイアウトにするためのポイント

せっかく新しいオフィスを構えるなら、ただ働くだけの場所ではなく、従業員が誇りを持ち、創造性を発揮できる「おしゃれで機能的な空間」にしたいと考えるのは当然のことです。しかし、見た目のデザイン性だけを追求すると、使い勝手が悪く生産性を損なうオフィスになってしまう危険性もあります。ここでは、デザインと機能性を両立させるための重要なポイントを解説します。

移転目的やオフィスのコンセプトを明確にする

レイアウト設計に取り掛かる前に、全ての土台となる「なぜオフィスを移転するのか」「新しいオフィスで何を実現したいのか」という目的を言語化し、関係者全員で共有することが最も重要です。

- 目的の例:

- 事業拡大への対応: 人員増加に対応できるスペースの確保。

- 生産性の向上: 集中できる環境とコラボレーションが生まれる環境の両立。

- 企業ブランディングの強化: 採用候補者や顧客に良い印象を与えるエントランスの構築。

- コミュニケーションの活性化: 部門間の壁を取り払い、一体感を醸成する。

- 働き方改革の推進: ABWやハイブリッドワークに対応できる環境の整備。

これらの目的を基に、「”集まる”価値を最大化するコラボレーションハブ」「静と動が共存するクリエイティブ・ファクトリー」といった、オフィス全体の「コンセプト」を策定します。このコンセプトが、ゾーニング、デザイン、家具選びなど、あらゆる意思決定の判断基準となります。コンセプトが明確であれば、設計の途中で方向性がブレることがなく、一貫性のある空間を創り上げることができます。

ゾーニング(空間の区切り)を意識する

ゾーニングとは、オフィス全体を機能ごとにエリア分けすることです。効果的なゾーニングは、業務効率、セキュリティ、快適性を大きく左右します。

- パブリック/プライベートの分離: 来訪者が立ち入る「パブリックゾーン」(エントランス、応接室、一部の会議室)と、従業員のみが利用する「プライベートゾーン」(執務室、役員室、リフレッシュスペース)を明確に分け、その境界にセキュリティドアなどを設置します。これにより、情報漏洩のリスクを低減できます。

- 動的/静的ゾーンの配置: 活発なコミュニケーションや議論が行われる「動的ゾーン」(コラボレーションエリア、リフレッシュスペース)と、集中して作業を行う「静的ゾーン」(集中ブース、執務エリアの一部)を物理的に離して配置することが理想です。音の問題を考慮し、吸音パネルを設置したり、間に会議室や倉庫を挟んだりするなどの工夫も有効です。

- 各ゾーンの面積配分: 事前に策定したコンセプトに基づき、各ゾーンにどのくらいの面積を割り当てるかを大まかに計画します。例えば、コミュニケーション活性化がコンセプトならリフレッシュスペースを広めに、生産性向上がコンセプトなら執務スペースと集中ブースの面積を優先するなど、優先順位をつけます。

効率的な動線計画を立てる

動線とは、オフィス内で人が移動する経路のことです。優れた動線計画は、移動のストレスをなくし、偶発的なコミュニケーションを促す効果もあります。

- 動線の種類と通路幅:

- 主動線: 多くの人が頻繁に通るメインの通路。災害時の避難経路も兼ねるため、幅は1,200mm〜1,600mm以上を確保することが望ましいです。

- 副動線: デスク間など、比較的通行量が少ない通路。人がすれ違える最低限の幅として、800mm~1,000mm程度は確保しましょう。

- 回遊性の確保: オフィス内で行き止まりをなくし、ぐるりと一周できる「回遊動線」を設けると、人の流れがスムーズになり、部署間の交流も生まれやすくなります。ただし、目的の場所まで遠回りになるケースもあるため、利便性とのバランスを考える必要があります。

- 機能的な配置: 使用頻度の高い複合機やゴミ箱などは、複数の部署からアクセスしやすい動線上に配置します。また、会議室の出入り口が執務席のすぐ隣にあると、人の出入りが気になって集中を妨げるため、少し離して配置するなどの配慮が必要です。

消防法などの関連法規を確認する

オフィスのレイアウト設計は、デザインや機能性だけでなく、従業員の安全を守るための法律を遵守することが絶対条件です。特に消防法は、内装工事において密接に関わってきます。

- 避難経路の確保(消防法):

- 2方向避難の原則: 室内のどの場所からでも、異なる2方向の避難経路(廊下や階段への出口)に到達できるようにしなければなりません。

- 通路幅の規定: パーティションなどで区切られた通路は、法律で定められた幅員を確保する必要があります。

- 排煙設備の確保(消防法・建築基準法): 天井から50cm以内に下がる「防煙垂れ壁」で区画されている場合、その区画ごとに排煙窓や排煙設備が必要です。窓の前に背の高い家具やパーティションを設置して塞いでしまうと、違法となる可能性があります。

- 消防用設備の設置(消防法): 天井まで届くパーティションを新たに設置する場合、それによって区切られた新しい部屋に、火災報知器やスプリンクラーヘッドの増設が必要になるケースがほとんどです。これを怠ると、消防検査に通らず、オフィスの使用許可が下りないという事態になりかねません。

これらの法規は非常に専門的で複雑です。レイアウト計画の初期段階から、経験豊富なオフィスデザイン会社や内装工事業者に相談し、法規チェックを依頼することが、トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。

50坪の賃貸オフィスを探す際の注意点とコツ

理想のオフィスレイアウトを実現するためには、その土台となる物件選びが成功の半分を占めると言っても過言ではありません。ここでは、50坪の賃貸オフィスを探す際に、見落としがちながらも非常に重要な注意点と、成功確率を高めるためのコツを紹介します。

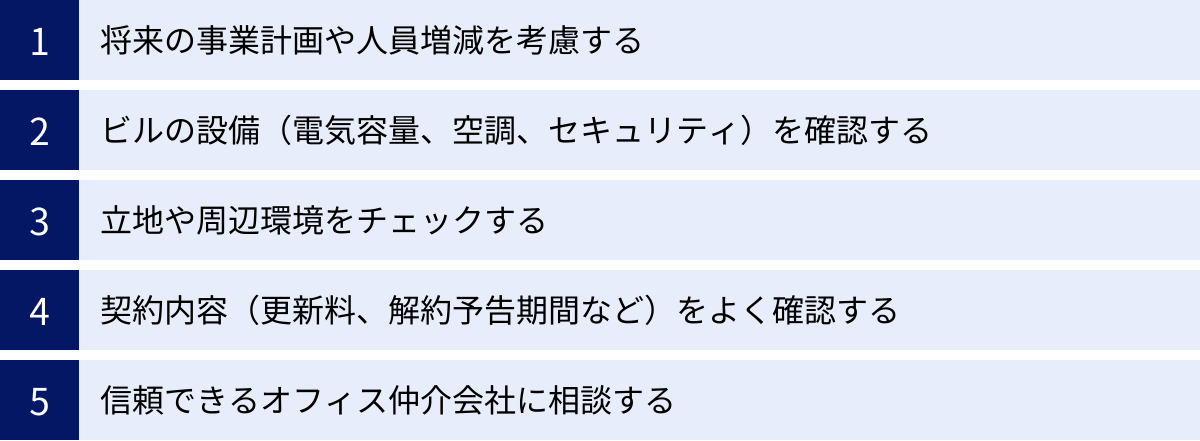

将来の事業計画や人員増減を考慮する

オフィス契約は通常2~3年以上の長期にわたるため、契約時の状況だけでなく、将来を見据えた判断が求められます。

- 人員増加計画: 3年後、5年後に従業員が何名になっているかを予測し、それに耐えうる広さかを見極めます。50坪のオフィスで当初25名でスタートする場合、将来的に40名まで増える計画があるなら、手狭になる可能性があります。その場合、あらかじめ少し広めの60坪の物件を探す、あるいは同じビル内で増床(追加で借りる)が可能かなどを確認しておくと良いでしょう。

- 人員減少・働き方の変化のリスク: 逆に、事業の不確実性や、リモートワークへの完全移行の可能性なども考慮に入れる必要があります。市況の変化に柔軟に対応できるよう、契約期間が短い物件や、解約予告期間が短い(通常6ヶ月前のところ、3ヶ月前など)物件も選択肢として検討する価値があります。

ビルの設備(電気容量、空調、セキュリティ)を確認する

オフィスの快適性や事業の継続性は、物件自体のスペックに大きく依存します。内装でカバーできない部分を契約前に徹底的にチェックすることが重要です。

- 電気容量: PCやサーバー、複合機、照明など、現代のオフィスは大量の電力を消費します。ビルから供給される電気容量(契約アンペア)と、床に供給されるコンセント容量(VA/㎡で表記されることが多い)が、想定する機器の使用量に対して十分かを確認します。特に、サーバーを多数設置する場合や、デザイン性の高い照明を多用する場合は注意が必要です。容量が不足する場合、増設工事が可能か、その費用は誰が負担するのかを事前に確認しましょう。

- 空調設備:

- 個別空調かセントラル空調か: 個別空調は、部屋ごとやゾーンごとにON/OFFや温度設定が可能で、24時間稼働できるため、残業や休日出勤が多い企業に向いています。一方、セントラル空調はビル全体で一括管理されており、稼働時間が平日のコアタイムのみに制限されている場合がほとんどです。時間外の延長運転には追加料金がかかることが多く、コスト増や利便性の低下に繋がります。

- 空調の区画: 広いワンフロアの場合、空調の吹き出し口がどのように区画(ゾーン)分けされているかも重要です。1つのゾーンが広すぎると、窓際と部屋の奥とで温度ムラが生じ、「暑い人と寒い人が混在する」という問題が起きやすくなります。

- セキュリティ:

- 入退館管理: 24時間入退館が可能かは、働き方の柔軟性に直結します。夜間や休日は通用口が閉鎖されるビルもあるため、必ず確認が必要です。

- ビルの警備体制: 機械警備システムの有無、警備員の常駐時間などを確認します。

- エレベーターのセキュリティ: 不停止機能(契約フロア以外には停止しない機能)などがあると、部外者の侵入を防ぎやすくなります。

立地や周辺環境をチェックする

データ上での確認だけでなく、実際に現地に足を運び、自社の従業員や顧客の視点で周辺環境を評価することが大切です。

- 交通アクセス: 最寄り駅からの実際の徒歩時間を計測し、雨の日に濡れずに行けるか(地下道やアーケードの有無)、坂道や信号の多さなども確認します。複数の路線が利用できると、従業員の通勤利便性が高まり、採用面でも有利に働きます。

- ランチ環境: オフィス周辺に飲食店やコンビニ、弁当屋が充実しているかは、従業員の満足度に直結する重要なポイントです。選択肢が少ないと、ランチタイムがマンネリ化し、不満の原因になることもあります。

- その他周辺施設: 銀行のATM、郵便局、役所の出張所、クリニックなどが近くにあると、業務上も私用でも利便性が高まります。

- 街の雰囲気: 周辺にどのような企業が集まっているか、街全体の雰囲気が自社のブランドイメージやカルチャーと合っているかも、感覚的ながら重要な要素です。

契約内容(更新料、解約予告期間など)をよく確認する

賃貸借契約書は専門用語が多く難解ですが、後々のトラブルを避けるために、細部までしっかりと読み込み、不明点は必ず質問しましょう。

- 契約形態: 「普通借家契約」は、貸主側に正当な事由がない限り更新が可能な契約です。一方、「定期借家契約」は契約期間の満了をもって契約が終了し、更新がないのが原則です(再契約できる場合もあります)。長期的な拠点を構えたい場合は、普通借家契約の方が安定性は高いと言えます。

- 解約予告期間: 契約を解除したい場合に、何ヶ月前に貸主に通知しなければならないかを示す期間です。オフィスでは6ヶ月前予告が一般的ですが、この期間が短いほど、事業環境の変化に柔軟に対応しやすくなります。

- 原状回復義務の範囲: 退去時に、入居時の状態に戻す義務のことです。この「入居時の状態」がどこまでを指すのかを明確に確認することが極めて重要です。特に、借主の費用で実施した内装工事(B工事・C工事)も全て撤去してスケルトン状態に戻す必要があるのか、それとも内装をそのまま次の借主に引き継ぐ「居抜き退去」が可能なのかは、退去時のコストに数百万単位の差を生むため、契約書の特約事項を必ず確認しましょう。

信頼できるオフィス仲介会社に相談する

自社だけで理想の物件を探し出し、複雑な契約交渉を行うのは非常に困難です。専門知識と豊富な情報を持つプロフェッショナルの力を借りることを強くお勧めします。

- 情報収集力: 仲介会社は、インターネットに公開されていない「非公開物件」の情報を持っていることが多く、選択肢の幅が大きく広がります。

- 交渉力: 賃料やフリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)期間、契約条件などについて、貸主側と対等な立場で交渉を代行してくれます。

- 専門的知見: 自社の要望や事業計画を伝えることで、思いもよらなかったエリアや物件を提案してくれたり、物件のメリット・デメリットを専門的な視点からアドバイスしてくれたりします。

複数の仲介会社と面談し、自社のことを深く理解しようと努め、親身になって提案してくれるパートナーを見つけることが、オフィス移転プロジェクトを成功に導くための近道と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、50坪の賃貸オフィスについて、広さのイメージから適正人数、賃料相場、レイアウトの可能性、そして物件探しのポイントまで、多角的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 広さ: 50坪は約165㎡。バレーボールコートとほぼ同じ広さで、学校の教室の約2.5個分に相当します。

- 人数目安: 働き方によって大きく異なり、ゆとりのあるオフィスなら約15~25名、一般的なオフィスなら約25~35名、高密度なオフィスなら約35~50名が目安となります。

- コスト: 賃料はエリアによって大きく異なり、東京中心部では月額150万円を超えることも珍しくありません。内装工事や什器購入などを含めた初期費用は、月額賃料の10~20ヶ月分以上を見込んでおく必要があります。

- レイアウト: 50坪の広さがあれば、執務スペースに加えて、大小の会議室、役員室、リフレッシュスペース、Web会議ブースなど、企業のビジョンを反映した多様な空間を組み合わせることが可能です。

- 成功の鍵: レイアウト設計においては「コンセプトの明確化」「ゾーニング」「動線計画」「法規遵守」が、物件選びにおいては「将来計画の考慮」「ビル設備の確認」「契約内容の精査」が極めて重要です。

50坪のオフィスは、企業の成長フェーズにおいて、次のステージへと飛躍するための強力な基盤となり得ます。それは単なる「働く場所」ではなく、企業文化を育み、人材を惹きつけ、イノベーションを生み出す「戦略的投資」です。

この記事で得られた知識を基に、自社の未来像を具体的に描きながら、最適なオフィス移転計画を進めていきましょう。