企業の成長フェーズや働き方の多様化に伴い、オフィスの規模もさまざまに変化しています。特に、スタートアップ企業や少数精鋭のチーム、大企業のサテライトオフィスなどでは、コンパクトながらも機能的なオフィスが求められます。その選択肢の一つとして注目されるのが「10坪」のオフィスです。

10坪と聞いても、具体的にどのくらいの広さで、何人くらいが快適に働けるのか、イメージが湧きにくいかもしれません。また、都心部で借りる場合の賃料相場や、契約時にかかる初期費用、そして何より重要なレイアウトの自由度など、気になる点は多岐にわたるでしょう。

この記事では、10坪の賃貸オフィスについて、あらゆる角度から徹底的に解説します。広さの具体的な目安から、最適な利用人数、エリア別の賃料相場、契約にかかる総費用、そして成功するレイアウトのポイントまで、網羅的に情報を提供します。

これから10坪のオフィスを検討している経営者や総務担当者の方はもちろん、将来的な独立や起業を考えている方にとっても、具体的で実践的な知識を得られる内容となっています。ぜひ最後までお読みいただき、自社に最適なオフィス環境を構築するための参考にしてください。

目次

10坪のオフィスとは?広さの目安

オフィスの広さを表す単位として一般的に使われる「坪」。しかし、この「坪」という単位に馴染みがなく、具体的な空間をイメージするのが難しいと感じる方も少なくありません。特に10坪というコンパクトなオフィスを検討する際には、その広さを正確に把握し、自社の事業規模や働き方に合っているかを見極めることが最初の重要なステップとなります。

ここでは、10坪という広さを、より身近な単位である「㎡(平米)」や「畳」に換算し、具体的な空間としてイメージしやすく解説します。この広さが持つポテンシャルと、どのような企業や用途に向いているのかを理解していきましょう。

㎡(平米)や畳に換算した広さ

まず、基本的な単位換算から確認しましょう。不動産の公正競争規約では、1畳あたりの広さを1.62㎡以上と定められていますが、計算をシンプルにするため、建築基準法などで用いられる単位を基準に解説します。

- 1坪 = 約3.305785㎡

- 1畳(中京間) = 1.65㎡

この換算式を基に、10坪の広さを計算すると以下のようになります。

- 10坪 ≒ 33.06㎡(平米)

- 10坪 ≒ 約20畳(中京間換算)

33㎡、約20畳と言われても、まだピンとこないかもしれません。身近なもので例えてみましょう。

- 学校の教室との比較: 小中学校の一般的な教室の広さが約63㎡(7m × 9m)なので、10坪はその約半分の広さです。

- ワンルームマンションとの比較: 都市部でよく見られる一人暮らし用のワンルームマンションや1Kの専有面積が20㎡〜25㎡程度であることを考えると、それよりも一回りから二回り広い空間です。居住空間であれば、リビング・ダイニングと寝室を分けられるくらいの広さと言えるでしょう。

- スポーツとの比較: バレーボールのコート(片面)が81㎡(9m × 9m)なので、その4割程度の広さに相当します。

このように具体的な空間と比較することで、10坪のオフィスが持つおおよそのスケール感を掴むことができます。決して広大ではありませんが、工夫次第で十分に機能的なワークスペースを構築できる広さです。

この広さは、特に以下のようなニーズを持つ企業やチームに適しています。

- スタートアップ・ベンチャー企業: 創業期でまだ従業員数が少ない企業にとって、10坪はコストを抑えつつ、必要な機能を凝縮できる最適なサイズです。メンバー間の距離が近いため、密なコミュニケーションが自然と生まれ、スピーディーな意思決定を後押しします。

- サテライトオフィス: 大企業が郊外や地方都市に設置する小規模な拠点として活用できます。従業員の職住近接を実現し、通勤負担を軽減するとともに、多様な働き方をサポートします。

- 士業の事務所: 弁護士、税理士、司法書士などの専門家が数名のスタッフと共に働く事務所としても手頃な広さです。執務スペースのほかに、小さな応接スペースを設けることも可能です。

- プロジェクトルーム: 期間限定のプロジェクトチームが集中して業務に取り組むための専用スペースとしても利用価値があります。

一方で、10坪という限られた空間であるからこその特性も理解しておく必要があります。メリットとしては、賃料や光熱費などのランニングコストを低く抑えられること、そして物理的な距離の近さがチームの一体感を醸成しやすい点が挙げられます。

逆にデメリットとしては、プライバシーの確保が難しいことや、将来的な増員に対応しにくい(拡張性が低い)点が考えられます。また、会議室やリフレッシュスペースといった付帯設備を設けるには、レイアウトの工夫が不可欠です。

重要なのは、坪数という数字だけでなく、その空間で「誰が」「何人くらいで」「どのような働き方をするのか」を具体的にイメージすることです。本記事の後半で詳しく解説する「面積表記(ネットとグロス)」の問題も念頭に置きつつ、まずは「約33㎡」という物理的な広さを基準として、自社のオフィスに求める要件を整理していくことが、最適なオフィス選びの第一歩となるでしょう。

10坪のオフィスに適した利用人数

10坪(約33㎡)という広さを把握した次に考えるべきは、「このスペースで一体何人まで快適に働けるのか?」という問題です。オフィスの利用人数は、従業員の満足度、生産性、そしてコミュニケーションの質に直結する非常に重要な要素です。

人数を詰め込みすぎれば、圧迫感によるストレスや業務効率の低下を招きます。逆に、少なすぎるとスペースを持て余し、コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。ここでは、「快適に利用できる人数」と「物理的に最大で収容できる人数」の2つの視点から、10坪オフィスに最適な人数を考察します。

快適に利用できる人数の目安

快適なオフィス環境を考える上で、一人当たりのワークスペース面積は重要な指標となります。法律上の最低基準と、一般的に推奨される基準を比較してみましょう。

- 法律上の最低基準: 労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」では、労働者一人あたりの「気積」を10㎥以上確保することが定められています。日本のオフィスの一般的な天井高(約2.5m〜2.7m)で計算すると、一人あたり約4㎡(約1.2坪)の面積があれば、この気積の基準はクリアできます。しかし、これはあくまで健康を害さないための最低ラインであり、快適性や生産性を保証するものではありません。

- 推奨される快適な基準: 一般的に、創造性や生産性を高める快適なオフィス環境を構築するためには、一人あたり2坪(約6.6㎡)から3坪(約10㎡)程度の面積が推奨されています。この面積には、個人のデスクスペースだけでなく、通路や収納、共有スペースなども含まれます。

この推奨基準を10坪のオフィスに当てはめてみましょう。

| 1人あたりの面積目安 | 10坪(約33㎡)での推奨人数 | スペースの配分イメージ |

|---|---|---|

| 3坪(約10㎡)/人 | 3名 | 各自に広いワークスペースを確保でき、さらに小規模なミーティングスペースやリフレッシュコーナーを設ける余裕がある。 |

| 2.5坪(約8.3㎡)/人 | 4名 | 個人の執務スペースと通路幅を十分に確保しつつ、コンパクトな共有スペースをレイアウトできる。バランスの取れた構成。 |

| 2.0坪(約6.6㎡)/人 | 5名 | 最も標準的な構成。チームとしての一体感を保ちつつ、個人の業務にも集中できる環境を両立させやすい。 |

これらの計算から、10坪のオフィスで快適に利用できる人数は、おおむね3名から5名が目安であると結論付けられます。

特に4〜5名での利用は、10坪オフィスのポテンシャルを最大限に引き出せる構成と言えるでしょう。個々のワークスペースを確保しながら、チーム全体のコミュニケーションも活発に行える、まさに「少数精鋭」のチームに最適な環境です。この人数であれば、圧迫感を感じることなく、心理的なストレスも最小限に抑えられます。また、後述するレイアウトの工夫次第では、コンパクトながらも非常に機能的なオフィスを実現できます。

最大で収容できる人数

次に、コスト効率を最優先し、物理的に可能な限り多くの人員を収容したいと考えた場合の「最大人数」について考察します。この場合、一人当たりの面積をさらに切り詰めて計算することになります。

- 省スペース基準: 一人あたり1.5坪(約5.0㎡)を基準にすると、10坪 ÷ 1.5坪 = 約6.6名となり、最大で6名の収容が可能という計算になります。

- 最低基準: 先ほどの事務所衛生基準規則に近い、一人あたり1.2坪(約4.0㎡)で計算すると、10坪 ÷ 1.2坪 = 約8.3名となり、最大8名まで収容できる可能性が見えてきます。

しかし、最大収容人数でオフィスを設計することには、多くのリスクが伴うことを強く認識しておく必要があります。

- 物理的な問題:

- 動線の悪化: デスク間の通路が極端に狭くなり、人がすれ違うことも困難になります。コピー機や出口への移動がスムーズに行えず、日々の業務にストレスが生じます。

- 収納スペースの不足: 書類や備品、個人の荷物を置く場所がなくなり、オフィス全体が雑然とした印象になります。

- 消防法上の問題: 避難経路の確保が難しくなり、消防法に抵触する可能性があります。

- 環境的な問題:

- 騒音: 人が密集することで、電話の声やキーボードの打鍵音、話し声などが反響し、集中力を著しく削ぎます。

- プライバシーの欠如: パーソナルスペースが確保できず、常に他人の視線や気配を感じるため、精神的な疲労が蓄積します。

- 空調効率の低下: 人の密度が上がることで室温も上昇しやすくなり、空調が効きにくくなるなど、快適な室温維持が難しくなります。

これらの問題は、従業員の生産性低下に直結するだけでなく、離職率の増加という経営上の大きなリスクにも繋がりかねません。短期的なコスト削減を狙って無理に人員を詰め込むことは、長期的には企業の成長を阻害する要因となるのです。

ただし、働き方によっては最大収容人数の考え方が有効になるケースもあります。それはフリーアドレス制を導入し、かつ在宅勤務や外回りが多く、従業員のオフィス在席率が低い場合です。例えば、常にオフィスにいる従業員の割合(在席率)が60%の企業であれば、登録上の従業員が10名いても、同時にオフィスにいるのは6名程度となります。この場合は、6名分の座席をフリーアドレスで用意すれば、10名の従業員が利用するオフィスとして機能させることが可能です。

とはいえ、全社会議やイベントなどで全員が一度に出社する可能性も考慮し、その際の対応策(外部の貸し会議室を利用するなど)をあらかじめ検討しておくことが不可欠です。

結論として、10坪のオフィスを計画する際は、まず「快適な人数」である4〜5名を中心に検討し、自社の働き方や将来の増員計画を踏まえて最終的な人数を決定することをおすすめします。

| 利用スタイル | 1人あたりの面積目安 | 10坪での推奨人数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ゆとり重視 | 3.0坪(約10㎡)以上 | 1〜3名 | 役員室、個室、会議室など、広いスペースを確保可能。非常に快適。 |

| 快適(推奨) | 2.0坪〜2.5坪 | 4〜5名 | 個人の執務スペースと共有スペースのバランスが最も良い。 |

| 省スペース | 1.5坪(約5.0㎡) | 6名 | コンパクトなレイアウト。動線や収納の工夫が必須。生産性低下のリスクを伴う。 |

| 最大収容(非推奨) | 1.2坪(約4.0㎡)未満 | 7名以上 | 圧迫感が強く、労働環境の悪化は必至。長期的な視点では避けるべき。 |

10坪のオフィスの賃料相場

10坪のオフィスを借りるにあたり、最も気になる要素の一つが「賃料」です。特に、ビジネスの中心地である東京の主要エリアでオフィスを構える場合、そのコストは事業計画に大きな影響を与えます。オフィスの賃料は、エリアのブランド力、交通の利便性、ビルのグレードなど、様々な要因によって大きく変動します。

ここでは、東京の主要ビジネスエリアにおける10坪オフィスの賃料相場を解説し、コストを考える上での重要なポイントを掘り下げていきます。

東京主要エリアの賃料相場

オフィスの賃料は、一般的に「坪単価」で示されます。これは1坪(約3.3㎡)あたりの月額賃料を指し、この坪単価にオフィスの面積(今回は10坪)を掛けることで、月額の賃料を算出できます。

月額賃料 = 坪単価 × 10坪

最新のオフィス市場の動向(2023年〜2024年初頭)を参考に、東京の主要エリアにおける中小規模ビルの坪単価と、それに基づく10坪オフィスの賃料相場を見ていきましょう。

| 主要エリア | 坪単価の目安 | 10坪の月額賃料相場 | エリアの特徴 |

|---|---|---|---|

| 都心3区(千代田・中央・港) | 25,000円~40,000円 | 250,000円~40,0000円 | 日本のビジネスの中枢。大手企業が集積し、交通網も発達。高いステータス性を持つが、賃料も最高水準。 |

| 渋谷区 | 24,000円~38,000円 | 240,000円~380,000円 | IT・スタートアップ企業に絶大な人気を誇る。クリエイティブな雰囲気と若者文化が魅力。再開発により人気がさらに高騰。 |

| 新宿区 | 22,000円~35,000円 | 220,000円~350,000円 | 日本最大のターミナル駅を擁し、交通アクセスは抜群。多様な業種の企業が集まる。西新宿の超高層ビル群と東口の商業エリアで様相が異なる。 |

| 品川区・目黒区 | 18,000円~28,000円 | 180,000円~280,000円 | 都心へのアクセスが良好でありながら、比較的賃料が落ち着いているエリア。五反田周辺はスタートアップの集積地としても知られる。 |

| 豊島区(池袋) | 17,000円~26,000円 | 170,000円~260,000円 | 複数の路線が乗り入れるターミナル駅があり利便性が高い。サブカルチャーの発信地でもあり、多様な人材が集まりやすい。 |

※上記の坪単価および賃料は、あくまで一般的な中小規模ビルを想定した目安です。実際の賃料は個別の物件ごとに大きく異なります。

参照:三幸エステート株式会社「オフィスマーケットレポート」、三鬼商事株式会社「オフィスマーケットデータ」等の公開情報を基に作成。

表からも分かる通り、同じ10坪のオフィスでも、エリアによって月々の賃料に10万円以上の差が生まれることも珍しくありません。都心3区や渋谷・新宿といった人気エリアでは、月額30万円前後が一つの目安となり、それ以外のエリアでは20万円台から探すことも可能になります。

この賃料相場は、以下の要因によっても変動します。

- 立地(駅からの距離): 最寄り駅から徒歩5分以内など、駅に近い物件ほど賃料は高くなる傾向にあります。

- 築年数: 築浅の物件やリノベーション済みの物件は、当然ながら賃料が高く設定されます。

- ビルグレード: エントランスの意匠、管理体制の質、エレベーターの数、耐震性能など、ビルの総合的な品質が高いほど賃料も上がります。

- 設備: OAフロア(床下に配線を収納できる二重床)、個別空調、セキュリティシステム(機械警備など)の有無も賃料に影響します。

- 階数・眺望: 一般的に、低層階よりも高層階の方が賃料は高くなる傾向があります。特に眺望が良い角部屋などは人気が高く、賃料も割高になります。

「共益費(管理費)」を忘れてはいけない

オフィス賃料を検討する際、絶対に忘れてはならないのが「共益費(管理費)」の存在です。共益費とは、エレベーターや廊下、トイレといった共用部分の清掃、維持、管理にかかる費用のことで、賃料とは別に請求されます。

この共益費も賃料と同様に坪単価で設定されることが多く、坪単価3,000円〜5,000円程度が一般的です。つまり、10坪のオフィスであれば、月々30,000円〜50,000円の共益費が別途かかる計算になります。

例えば、坪単価27,000円の物件があった場合、

- 賃料:27,000円 × 10坪 = 270,000円

- 共益費(仮に坪3,000円):3,000円 × 10坪 = 30,000円

- 月々の支払い総額:270,000円 + 30,000円 = 300,000円

となります。物件を探す際には、表示されている賃料だけでなく、共益費を含めた「支払い総額」で比較検討することが極めて重要です。不動産情報サイトによっては「賃料(共益費込)」と表記されている場合もありますが、内訳は必ず確認するようにしましょう。

自社の事業計画や資金繰りを考慮し、どのエリアに、どのくらいの月額コストをかけられるのかを明確にした上で、物件探しを進めることが成功の鍵となります。

10坪のオフィス契約でかかる費用

10坪のオフィスを借りる際、月々の賃料に目が行きがちですが、契約時にまとまった「初期費用」が必要になることを忘れてはいけません。さらに、入居後すぐに業務を開始するためには、内装工事やオフィス家具の購入といった費用も発生します。これらのトータルコストを事前に把握し、十分な資金計画を立てておくことは、スムーズな事業運営の基盤となります。

ここでは、オフィス契約に伴う「初期費用」「内装工事費用」「オフィス家具購入費用」の3つの側面から、具体的な内訳と金額の目安を詳しく解説します。

賃料以外にかかる初期費用

オフィスの賃貸借契約を結ぶ際に支払う初期費用は、物件や契約条件によって異なりますが、一般的に月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分が目安とされています。これは、住居の賃貸契約に比べて高額になる傾向があります。

仮に、月額賃料30万円(共益費込)の10坪オフィスを契約する場合の初期費用をシミュレーションしてみましょう。

| 項目 | 内容 | 金額の目安(月額賃料のXヶ月分) | シミュレーション例(賃料30万円) |

|---|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 賃料滞納や原状回復費用の担保。退去時に一部返還される。 | 6~12ヶ月分 | 180万円~360万円 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金。返還されない。 | 0~2ヶ月分 | 0円~60万円 |

| 前払賃料 | 入居月の賃料(日割)と翌月分の賃料。 | 1~2ヶ月分 | 30万円~60万円 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料。 | 1ヶ月分 + 消費税 | 33万円 |

| 火災保険料 | 加入が義務付けられていることが多い。 | (実費) | 1.5万円~3万円(2年契約) |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合などに利用。 | 0.5~1ヶ月分 | 15万円~30万円 |

| 合計 | 賃料の6~12ヶ月分 | 約260万円~546万円 |

このように、月額30万円のオフィスでも、初期費用として300万円前後の資金が必要になるケースは珍しくありません。特に「保証金」が大きな割合を占めます。保証金は、退去時に原状回復費用や償却費(契約で定められた割合)が差し引かれて返還されますが、契約時点では多額の現金を準備する必要があります。

企業のキャッシュフローに大きな影響を与えるため、オフィスの移転や開設を計画する際は、これらの初期費用を織り込んだ上で、余裕を持った資金計画を立てることが不可欠です。

内装工事にかかる費用

契約する物件の状態によって、内装工事の必要性と費用は大きく変わります。物件は主に以下の3つのタイプに分けられます。

- スケルトン物件: 床・壁・天井の内装が何もない、建物の構造体がむき出しの状態。自由なデザインでオフィスを創れる反面、内装工事の費用は最も高額になります。

- 居抜き物件: 前のテナントが使用していた内装や設備がそのまま残っている物件。初期費用を大幅に抑えられますが、デザインの自由度は低く、自社のイメージに合わない可能性もあります。

- セットアップオフィス: 貸主側が、あらかじめ基本的な内装やオフィス家具を設置した状態で貸し出す物件。初期費用を抑えつつ、すぐに入居できるのがメリットです。

10坪のオフィスをスケルトン状態から内装工事する場合、その費用は坪単価10万円〜30万円程度が目安とされています。つまり、10坪で100万円〜300万円の内装工事費がかかる計算になります。

主な工事内容と費用感は以下の通りです。

- 床・壁・天井工事: タイルカーペットの敷設、クロスの張り替え、塗装など。(20万円~50万円)

- 電気・照明・通信工事: コンセントの増設、LAN配線、照明器具の設置など。(20万円~50万円)

- 空調・換気設備工事: 個別空調の設置やダクト工事など。(30万円~80万円)

- パーテーション設置工事: 会議室や応接室を設けるための間仕切り壁の設置。(30万円~70万円)

- デザイン・設計料: 内装業者にデザインを依頼する場合に発生。(工事費の10%~15%程度)

また、工事には「工事区分」という重要なルールがあります。これは、工事の内容によって費用負担者と施工業者が誰になるかを定めたもので、A工事・B工事・C工事の3つに分類されます。特にB工事は、借主が費用を負担するにもかかわらず、貸主が指定した業者しか使えないため、コストが高騰しやすい傾向にあり、注意が必要です。契約前に工事区分をしっかり確認し、見積もりを取ることが重要です。

オフィス家具の購入費用

内装が整ったら、次は業務に必要なオフィス家具を揃える必要があります。デスクや椅子はもちろん、収納家具や会議用の備品など、リストアップしてみると意外と多くのアイテムが必要になります。

5名で利用する10坪オフィスを想定した場合の、家具購入費用の目安を見てみましょう。

| 家具の種類 | 単価の目安 | 数量 | 金額の目安 |

|---|---|---|---|

| オフィスデスク | 20,000円~50,000円 | 5台 | 100,000円~250,000円 |

| オフィスチェア | 30,000円~80,000円 | 5脚 | 150,000円~400,000円 |

| 書類キャビネット | 20,000円~50,000円 | 2台 | 40,000円~100,000円 |

| 会議用テーブル | 30,000円~80,000円 | 1台 | 30,000円~80,000円 |

| 会議用チェア | 10,000円~30,000円 | 4脚 | 40,000円~120,000円 |

| その他(ホワイトボード等) | – | – | 30,000円~100,000円 |

| 合計 | 約40万円~105万円 |

特に、従業員の健康と生産性に直結するオフィスチェアは、安価なもので済ませず、ある程度の投資をすることが推奨されます。

もちろん、これらの費用は新品を購入した場合の目安です。コストを抑えるためには、以下のような選択肢も有効です。

- 中古オフィス家具の活用: 専門の販売店では、状態の良い中古品が新品の半額以下で手に入ることがあります。

- オフィス家具のレンタル・リース: 月額料金で家具を利用できるサービス。初期投資を大幅に抑えることができ、資産計上が不要といったメリットもあります。

このように、10坪のオフィスを開設するには、月々の賃料以外にも、初期費用、内装工事費、家具購入費という3つの大きなコストがかかります。これらを合計すると、数百万円単位の資金が必要になることを念頭に置き、事業計画を策定することが、失敗しないオフィス選びの絶対条件と言えるでしょう。

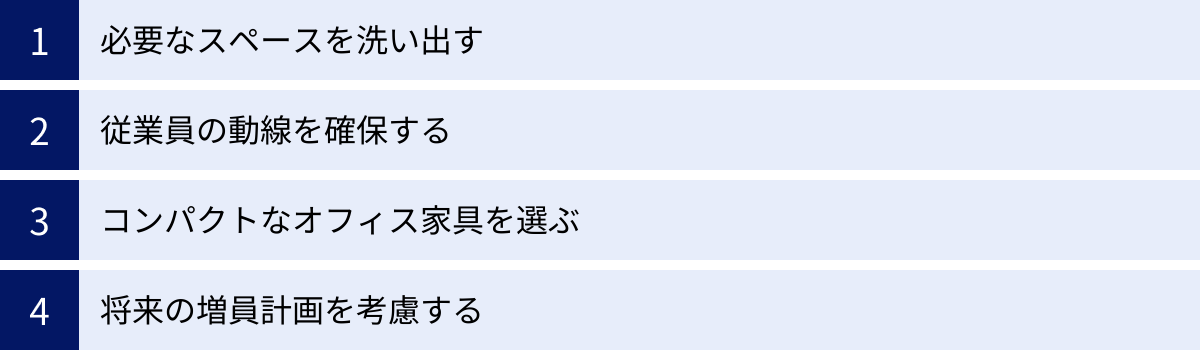

10坪のオフィスレイアウトを考える際のポイント

10坪(約33㎡)という限られた空間を、いかに快適で生産性の高いワークスペースに変えるか。その成否は、レイアウト計画にかかっています。単にデスクと椅子を並べるだけでは、動線が悪くなったり、必要な機能が不足したりと、後々の業務に支障をきたしかねません。

ここでは、10坪オフィスのレイアウトを成功させるために、計画段階で必ず押さえておくべき4つの重要なポイントを解説します。

必要なスペースを洗い出す

レイアウト設計の第一歩は、そのオフィスにどのような「機能」や「場所」が必要なのかを具体的にリストアップすることです。漠然とデスクを配置するのではなく、自社の業務フローや働き方を基に、必要なスペースを全て洗い出しましょう。

一般的にオフィスに必要とされるスペースは以下の通りです。

- 執務スペース: 従業員が個々の業務を行うメインの場所。

- 会議・ミーティングスペース: チーム内の打ち合わせや、来客対応に使う場所。オープンな形式か、個室(クローズド)形式か。

- 収納スペース: 書類、備品、カタログ、サーバーなどを保管する場所。ペーパーレス化の進捗度合いによって必要な面積が変わります。

- 受付・エントランス: 来客を迎え入れる、企業の「顔」となる空間。

- リフレッシュスペース: 従業員が休憩したり、雑談したりする場所。

- 複合機・シュレッダースペース: OA機器を設置する場所。利用頻度や動線を考慮して配置します。

これらの要素をリストアップしたら、それぞれのスペースに優先順位をつけ、おおよその必要面積を割り振っていきます。例えば、来客がほとんどない業態であれば、立派な受付や会議室は不要かもしれません。逆に、Web会議が頻繁にあるなら、専用のブースを設ける優先順位は高くなります。

10坪という制約の中では、すべての機能を独立したスペースとして確保するのは困難です。そこで重要になるのが「スペースの多機能化」という考え方です。

- 例1: 普段はリフレッシュスペースとして使えるソファ席を、来客時には応接スペースとして活用する。

- 例2: 可動式のパーテーションやホワイトボードを使い、必要に応じて執務スペースの一部を区切って、即席のミーティングエリアを作り出す。

- 例3: 収納力のあるベンチを窓際に設置し、収納兼休憩スペースとして利用する。

「何が絶対に必要か(Must)」と「何があれば嬉しいか(Want)」を明確に区別し、限られた面積を最も重要な機能に割り当てること。これが、失敗しないゾーニング(空間の区画割り)の基本です。

従業員の動線を確保する

動線とは、オフィス内で人が移動する経路のことです。効率的でストレスのない動線計画は、オフィスの快適性と生産性を大きく左右します。特にスペースに余裕のない10坪オフィスでは、動線の設計が極めて重要になります。

動線を考える上で、確保すべき通路幅の目安は以下の通りです。

| 動線の種類 | 推奨される通路幅 | 概要 |

|---|---|---|

| 主要動線 | 120cm以上 | 執務スペースの中央や、出入り口から各エリアへ向かう頻繁に通るメイン通路。人がスムーズにすれ違える幅を確保したい。 |

| 補助動線 | 90cm以上 | デスクとデスクの間や、壁とデスクの間など、個人の席へのアクセスに使われる通路。 |

| 座席周りの動線 | 60cm以上 | 椅子を引いた状態でも、後ろを人が通れる最低限の幅。 |

これらの数値を無視してデスクを詰め込むと、「カニ歩きしないと通れない」「椅子を引くと後ろの人にぶつかる」といった状況が生まれ、日々の業務に多大なストレスをもたらします。また、災害時の避難経路の確保という安全性の観点からも、通路幅の確保は法律で定められた義務です。

良い動線計画を立てるためのポイントは、「回遊性」を持たせることです。オフィス内に行き止まりをなくし、ぐるりと一周できるような「回遊動線」を作ることで、人の流れがスムーズになります。これにより、特定の場所に人が滞留するのを防ぎ、オフィス内の移動が快適になるだけでなく、部署の垣根を越えた偶発的なコミュニケーションが生まれるきっかけにもなります。

例えば、オフィスの中央に共有の作業テーブルや収納棚を配置し、その周りを回れるようにレイアウトすると、自然な回遊動線が生まれます。

コンパクトなオフィス家具を選ぶ

10坪のオフィスでは、家具のサイズがレイアウトの可能性を大きく左右します。一つひとつの家具が数センチ違うだけで、通路幅が確保できたり、新たなスペースが生まれたりします。

- デスク: 一般的なオフィスデスクの幅は120cm、奥行きは70cmですが、これに固執する必要はありません。幅100cm、奥行き60cmのコンパクトなデスクを選ぶだけで、かなりのスペースを節約できます。特に、ノートPCでの作業が中心であれば、奥行き60cmでも十分な作業領域を確保できます。

- 収納家具: 床に置くタイプのキャビネットはスペースを圧迫します。壁面収納や背の高いハイキャビネットを導入し、「縦の空間」を有効活用することが鉄則です。また、個々人が持つワゴンを廃止し、共有のロッカーやキャビネットに集約することで、足元のスペースを広く使えます。ペーパーレス化を推進することも、収納スペースを削減する上で非常に効果的です。

- 多機能家具: 一つの家具が二つ以上の役割を果たす「多機能家具」も積極的に取り入れましょう。前述の収納付きベンチや、キャスター付きで簡単に移動できるテーブル、間仕切りとしても使えるホワイトボードなどがその例です。

- 色と素材: 家具の色合いや素材も空間の印象を大きく変えます。白やベージュ、明るい木目調といった膨張色は、空間を広く見せる効果があります。逆に、黒や濃い茶色などの収縮色は、空間を引き締めますが、多用すると圧迫感を与える可能性があります。また、ガラス製のパーテーションやテーブルは、視線を遮らないため、空間の広がりを維持するのに役立ちます。

将来の増員計画を考慮する

特に成長段階にあるスタートアップ企業にとって、この視点は欠かせません。オフィスの賃貸契約は通常2年から3年単位です。その契約期間内に、従業員が何人増える可能性があるかを予測し、それに対応できるレイアウトを初期段階で計画しておくことが重要です。

- 拡張性のあるレイアウト: 最初からスペースをぎりぎりまで使ってしまうのではなく、将来デスクを追加できる「余白」を意図的に残しておきましょう。例えば、現在は5名でも、1〜2年後に7名になる計画があるなら、7名分のスペースを確保できるような家具配置を考えておきます。

- フリーアドレスの検討: 固定席を設けないフリーアドレスは、増員に対して柔軟に対応できる働き方です。在席率を考慮して座席数を設定するため、従業員数が増えても、オフィスの物理的な広さを変えずに対応できる可能性があります。

- 家具の継続性: 後からデスクや椅子を買い足す際に、同じモデルが廃番になっていると、オフィスのデザインに統一感がなくなってしまいます。定番で、継続的に販売されているシリーズの家具を選ぶことも、長期的な視点では重要です。

- 移転計画の策定: 10坪オフィスでは対応できる人数に限界があります。「従業員が〇名を超えたら、次の規模のオフィスへの移転を検討する」というトリガーポイントをあらかじめ社内で共有しておくことで、場当たり的な対応を避け、計画的な事業拡大が可能になります。

これらの4つのポイントを総合的に考慮し、緻密に計画を立てることで、10坪という限られたスペースは、企業の成長を支える強力な基盤となり得るのです。

【目的別】10坪オフィスのレイアウト例5選

10坪のオフィスと一言で言っても、企業の業種や文化、働き方によって最適なレイアウトは異なります。ここでは、代表的な5つの目的別に、具体的なレイアウト例をご紹介します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に最もフィットするスタイルを見つけるためのヒントにしてください。

① 基本的な対向式レイアウト

レイアウトの概要:

チームや部署ごとにデスクを向かい合わせに配置する、最もオーソドックスなレイアウトです。「島(アイランド)型」とも呼ばれ、多くの日本企業で採用されています。10坪のスペースでは、2人×2の4人席の島を1つか2つ作るのが一般的です。

メリット:

- コミュニケーションの活性化: 顔を合わせながら仕事をするため、チーム内の情報共有や相談がスムーズに行えます。一体感が生まれやすく、連携が重要な業務に適しています。

- 省スペース効率: デスクをグループ化することで、通路スペースを効率的に確保でき、限られた面積に比較的多くの座席を配置できます。

- 配線管理の容易さ: 島の中央に電源やLANケーブルを集約できるため、配線がすっきりとまとまり、見た目もきれいに保てます。

デメリット:

- プライバシーの欠如: 正面の同僚と常に視線が合うため、集中しにくいと感じる人もいます。個人のプライバシーを確保しにくい点が課題です。

- 固定化された人間関係: 同じ島のメンバーとの交流は深まりますが、他の島とのコミュニケーションが生まれにくい傾向があります。

10坪オフィスでのポイント:

デスクの中央にデスクトップパネル(ローパーテーション)を設置するだけで、正面の視線を遮り、集中力を高める効果が期待できます。パネルの高さや素材(吸音性のあるものなど)を工夫することで、プライバシーとコミュニケーションのバランスを取ることが可能です。

② 省スペースなフリーアドレスレイアウト

レイアウトの概要:

従業員の固定席を設けず、その日の業務内容や気分に合わせて自由に働く場所を選べるスタイルです。大型の共有テーブル(ビッグテーブル)や窓際のカウンター席、集中用の個室ブースなどを組み合わせて構成します。

メリット:

- 究極の省スペース化: 在宅勤務や外回りの多い職種の場合、従業員数よりも少ない座席数でオフィスを運用できます(例:在籍率70%なら、従業員10名に対し7席)。これにより、10坪でもより多くの従業員をカバーできます。

- コミュニケーションの促進: 普段関わりの少ない他部署のメンバーと隣り合わせになる機会が増え、組織の壁を越えた偶発的なアイデアやコラボレーションが生まれやすくなります。

- オフィスの美化: 退社時にはデスクの上を空にする「クリアデスク」が基本となるため、オフィス全体が常に整理整頓され、清潔な状態を保てます。

デメリット:

- マネジメントの難しさ: 部下がどこで何をしているか把握しにくくなるため、勤怠管理やタスク管理のためのツール導入やルール整備が不可欠です。

- 設備投資: 個人の荷物を保管するための個人ロッカーの設置が必須となります。

- 帰属意識の低下: 固定席がないことから、自分の「居場所」がないと感じ、会社への帰属意識が薄れる可能性も指摘されています。

10坪オフィスでのポイント:

スペース全体をフリーアドレスにするのではなく、集中したい人向けの「集中ゾーン」と、気軽に会話できる「コラボレーションゾーン」を明確に分けるゾーニングが成功の鍵です。例えば、窓際にカウンター席を設けて集中ゾーンとし、中央にビッグテーブルを置いてコラボレーションゾーンにするといった工夫が有効です。

③ Web会議ブースを設置したレイアウト

レイアウトの概要:

働き方の変化により急増したWeb会議に対応するため、執務スペースの一角に1〜2人用の個室型「フォンブース」を設置するレイアウトです。ブースは防音・吸音性に優れており、オンラインでの商談やミーティングに最適です。

メリット:

- 音問題の解決: 周囲の雑音をシャットアウトして会議に集中できるだけでなく、会議の内容が外部に漏れるのを防ぎます。また、他の従業員は会議の声を気にすることなく、自分の業務に集中できます。

- 会議室不足の解消: 10坪のオフィスでは полноценな会議室を設けるのが難しい場合でも、フォンブースがあれば1対1のミーティングや面談に活用でき、スペースを有効活用できます。

- 生産性の向上: 「静かな場所で集中したい」というニーズにも応えられ、短時間集中して作業するための個人ブースとしても利用できます。

デメリット:

- 設置スペースの確保: ブース自体が約1㎡のスペースを占有するため、その分、執務スペースが狭くなります。

- 導入コスト: 購入する場合、1台あたり数十万円から百万円以上と高価です。最近では月額制のレンタルサービスも増えています。

10坪オフィスでのポイント:

オフィスの角や柱の横など、デッドスペースになりがちな場所を有効活用して設置するのがおすすめです。既製品のブースを導入するだけでなく、吸音パネル付きのパーテーションで簡易的に囲いを作る「DIYブース」も、コストを抑える選択肢として検討できます。

④ 来客用の会議室を設けたレイアウト

レイアウトの概要:

弁護士事務所やコンサルティング会社など、来客が多く、機密性の高い話をする機会がある企業向けのレイアウトです。ガラスパーテーションや造作壁を使い、オフィス内に4名程度が利用できる独立した会議室を設けます。

メリット:

- 機密性と信頼性の確保: 執務スペースから完全に独立した空間で、安心して商談や打ち合わせができます。来客に対して、しっかりとした企業であるという信頼感を与える効果もあります。

- 空間の明確な分離: 来客動線と従業員の動線を分けられるため、来客が執務エリアを通過する必要がなく、従業員は業務に集中できます。

- 多目的な利用: 来客時以外は、集中作業用の個室や、役員室、Web会議スペースとしても活用できます。

デメリット:

- スペースの圧迫: 10坪のうち、2坪(約6.6㎡)程度を会議室が占めることになり、執務スペースがかなり手狭になります。

- 工事費用: パーテーションの設置には、数十万円単位の工事費用と時間がかかります。

10坪オフィスでのポイント:

圧迫感を軽減するため、壁は全面ガラス張りのパーテーションにするのが鉄則です。視線が気になる場合は、曇りガラス調のフィルムを貼るなどの工夫で対応できます。会議室の壁をホワイトボード仕様にしたり、プロジェクターを設置したりと、多機能化を図ることで投資対効果を高めましょう。

⑤ コミュニケーションを促すカフェ風レイアウト

レイアウトの概要:

従来の画一的なオフィスデスクではなく、ファミレスのようなソファ席、スタンディングで作業できるハイテーブル、バーのようなカウンター席などを組み合わせ、リラックスした雰囲気のカフェのような空間を演出するレイアウトです。

メリット:

- 創造性の刺激: 肩の力を抜いて働ける環境は、自由な発想やクリエイティブなアイデアを生み出しやすくします。

- コミュニケーションの活性化: 意図的に作られた「溜まり場」のようなスペースが、部署や役職を超えた自然な会話を誘発します。

- 企業ブランディングと採用効果: おしゃれで働きやすいオフィスは、企業の魅力を高め、優秀な人材を引きつける採用ツールとしても機能します。

デメリット:

- 集中しにくい可能性: 人によっては、リラックスしすぎてしまい、かえって仕事に集中できない場合があります。

- 人間工学的な配慮: カフェ風の家具は、デザイン重視で長時間のデスクワークに向いていないものもあります。従業員の健康を考慮した家具選びが重要です。

10坪オフィスでのポイント:

オフィス全体をカフェ風にするのではなく、執務エリアとカフェエリアを明確に分けるのが現実的です。例えば、窓際の景色の良い場所をソファ席のあるリフレッシュ兼コラボレーションスペースとし、奥に集中できる執務デスクを配置するなど、メリハリをつけることが重要です。床材や壁紙の色を変えるだけでも、空間の雰囲気を効果的に切り替えられます。

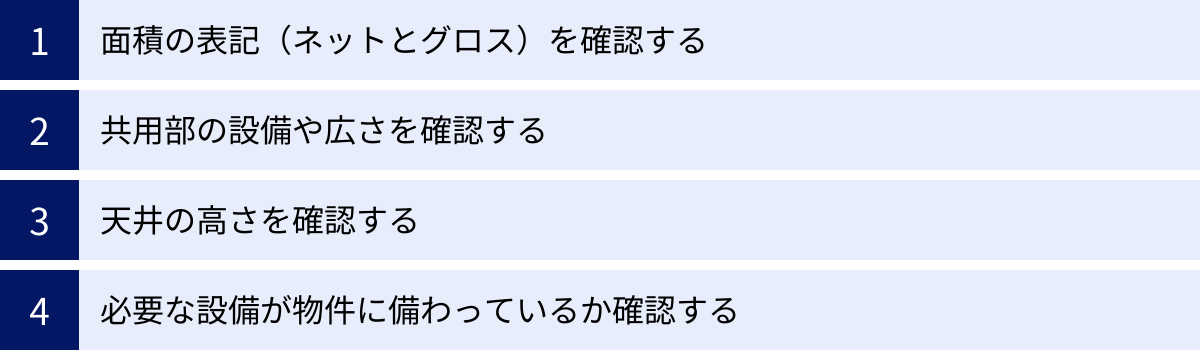

10坪の賃貸オフィスを探す際の注意点

理想のレイアウトや利用人数をイメージできたら、いよいよ具体的な物件探しが始まります。しかし、賃貸オフィスの物件情報には、見落としがちな「罠」や確認すべき重要なポイントが数多く存在します。特にスペースに余裕のない10坪のオフィスでは、わずかな違いが快適性や実現したいレイアウトに大きく影響します。

契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、物件探しの際に必ずチェックすべき4つの注意点を解説します。

面積の表記(ネットとグロス)を確認する

これは、賃貸オフィス探しにおける最も重要で、かつ最も見落としやすいポイントと言っても過言ではありません。オフィスの面積表記には、「ネット(Net)面積」と「グロス(Gross)面積」の2種類が存在し、どちらの表記かによって実際に利用できる広さが大きく変わります。

- ネット面積(内法面積): 実際に従業員が専有して使用できる、壁の内側の有効なスペースを指します。レイアウトを考える上で基準となるのは、このネット面積です。

- グロス面積(壁芯面積): 専有面積に加えて、廊下、トイレ、給湯室といった共用部の一部面積を含んだ数値です。建物の柱の中心線で囲まれた面積で計算されるため、壁の厚みも面積に含まれます。

問題は、多くの賃貸物件情報で、このグロス面積が「賃貸面積」として表示されているケースがあることです。例えば、「賃貸面積10坪(グロス)」と書かれた物件を契約した場合、実際にオフィスとして使えるネット面積は8坪〜9坪しかない、という事態が起こり得ます。

10坪のオフィスで1〜2坪(約3.3㎡〜6.6㎡)の差は致命的です。想定していた人数が収まらなかったり、計画していた会議スペースが作れなくなったりと、事業計画そのものに影響を及ぼします。

【確認方法】

- 不動産会社に直接質問する: 問い合わせや内見の際に、「この物件の面積はネットですか、グロスですか?」「ネット面積(内法面積)は何㎡ですか?」と必ず確認しましょう。

- 図面を確認する: 物件の図面に「内法」「有効面積」といった記載があれば、それがネット面積です。

- 内見時に実測する: 最も確実なのは、内見の際にメジャー(コンベックス)を持参し、壁の内側の寸法を自分で測ることです。

このネットとグロスの違いを理解し、契約前に必ずネット面積を把握することが、失敗しないオフィス選びの絶対条件です。

共用部の設備や広さを確認する

専有部である10坪のスペースに目が行きがちですが、オフィスの快適性はビル全体の共用部の質によっても大きく左右されます。特に小規模オフィスでは、専有部内に水回りを設置できないケースも多いため、共用部の使い勝手は従業員の満足度に直結します。

- トイレ:

- 男女別か: 従業員の構成を考えると、男女別のトイレが望ましいです。

- 個室の数: ビル全体のテナント数に対して、トイレの個数は十分か。朝や昼休みに混み合わないか。

- 清潔さ: 清掃は行き届いているか。週に何回清掃が入るのかも確認できると良いでしょう。

- 設備: ウォシュレットの有無など。

- 給湯室:

- 場所: 専有部内にあるのか、共用部にあるのか。

- 設備: シンクの数や広さ、電子レンジや冷蔵庫を置くスペースがあるか。

- 清潔さ: 常に清潔に保たれているか。

- エレベーター:

- 基数: ビルの規模に対してエレベーターの数は十分か。朝の通勤ラッシュ時に長蛇の列ができないか。

- 待ち時間: 実際に内見時に乗ってみて、待ち時間や速度を体感しましょう。

- 搬入: オフィス移転時の什器搬入に利用できるか、サイズや利用時間帯の制限などを確認します。

- エントランス・廊下:

- 第一印象: ビルの「顔」であるエントランスは、来客に良い印象を与えるか。

- 管理状態: 明るく、清潔に保たれているか。管理人の常駐の有無もポイントです。

共用部が清潔で充実していれば、従業員の満足度は高まります。逆に、共用部が不便だと、日々の小さなストレスが積み重なる原因となります。

天井の高さを確認する

同じ10坪の面積でも、天井の高さによって空間の開放感は劇的に変わります。

- 一般的な天井高: 建築基準法での居室の天井高は2.1m以上とされていますが、現代の一般的なオフィスの天井高は2.5m〜2.7mです。

- 開放感のある天井高: 2.8m以上あると、かなり開放的で広々とした印象を受けます。

- 圧迫感のある天井高: 2.4m以下だと、少し圧迫感を感じるかもしれません。

天井が低いと、圧迫感による心理的なストレスだけでなく、背の高い書庫やパーテーションが設置できないといった物理的な制約も生まれます。内見時には、メジャーで天井高を実測することをおすすめします。

また、「OAフロア」の有無も確認しましょう。OAフロアは床下に配線を収納できるため非常に便利ですが、その分、床が数十cm底上げされているため、実質的な天井高は低くなります。図面上の天井高ではなく、「床から天井までの有効な高さ」を確認することが重要です。

必要な設備が物件に備わっているか確認する

自社の事業運営に不可欠なインフラが、その物件に備わっているか、あるいは後から設置可能かを事前に確認する必要があります。後から工事が必要になると、想定外のコストと時間が発生します。

- 空調:

- 個別空調か、セントラル空調か: 個別空調であれば、自社オフィス内だけで自由に温度設定やオンオフができます。残業時や休日出勤時にも対応しやすいため、小規模オフィスでは個別空調が圧倒的に有利です。セントラル空調(ビル一括管理)の場合、利用できる時間帯や温度設定に制限があるため注意が必要です。

- 電気容量:

- PC、サーバー、複合機、照明、エアコンなど、オフィスで使用する機器の総電力をまかなえる容量があるかを確認します。特にサーバーを多数設置する場合などは注意が必要です。容量が不足していると、ブレーカーが頻繁に落ちたり、増設工事(費用は借主負担)が必要になったりします。

- インターネット回線:

- どのような回線事業者のサービスが利用可能か。建物まで光回線が引き込まれているか(MDFという配線盤を確認)。自社で利用したい特定のサービスがある場合は、事前に対応可能かを確認する必要があります。

- セキュリティ:

- ビルのエントランスはオートロックか。機械警備システムは導入されているか。24時間入退館は可能か。企業のセキュリティポリシーに合ったレベルの設備が整っているかを確認しましょう。

- 耐震性:

- 1981年6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているか。従業員の安全を守る上で最低限確認すべき項目です。

これらの注意点を一つひとつクリアにしていくことで、契約後のトラブルを未然に防ぎ、理想のオフィス環境を実現することができます。

まとめ

今回は、10坪の賃貸オフィスについて、広さの目安から利用人数、賃料相場、費用、レイアウト、物件探しの注意点まで、多角的に詳しく解説しました。

最後に、本記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 広さと人数: 10坪は約33㎡(約20畳)の広さです。このスペースで快適に利用できる人数は4〜5名、最大でも6名程度が現実的な目安となります。無理な詰め込みは生産性の低下を招くため、一人あたり2坪以上のスペースを確保することを推奨します。

- コスト: 東京主要エリアでの月額賃料は20万円〜40万円が相場です。これに加えて、契約時には賃料の6〜12ヶ月分に相当する初期費用がかかります。さらに、内装工事費やオフィス家具購入費も必要となるため、数百万円単位の十分な資金計画が不可欠です。

- レイアウト: 成功の鍵は、①必要なスペースの洗い出し、②従業員の動線確保、③コンパクトな家具選び、④将来の増員計画の考慮、という4つのポイントを押さえることです。限られた空間だからこそ、多機能なスペース活用や縦の空間利用が重要になります。

- 物件探しの注意点: 何よりもまず、面積表記が「ネット(実際に使える広さ)」か「グロス(共用部を含む広さ)」かを確認してください。この違いが、レイアウトの実現性を大きく左右します。加えて、共用部の質、天井の有効な高さ、空調や電気容量といったインフラ設備の確認も絶対に怠ってはいけません。

10坪のオフィスは、スタートアップや少数精鋭チームにとって、コストを抑えながらもチームの一体感を醸成し、ビジネスを加速させるための理想的な環境となり得ます。しかし、それは限られた空間の特性を深く理解し、緻密な計画と準備を行った場合に限られます。

この記事で得た知識を基に、まずは自社の働き方や将来像を明確にし、オフィスに求める「絶対に必要な機能」をリストアップすることから始めてみてください。それが、数多ある物件の中から、自社にとって唯一無二の最適なワークスペースを見つけ出すための、最も確実な第一歩となるでしょう。