企業の成長や働き方の変化に伴い、オフィスの移転や新規開設を検討する機会は少なくありません。特に、スタートアップや中小企業にとって「30坪」という広さは、コストと機能性のバランスが取れた、非常に現実的な選択肢となります。しかし、実際に30坪のオフィスを最大限に活用するためには、その広さを正確に把握し、自社の目的や従業員数に合わせた最適なレイアウトを設計することが不可欠です。

この記事では、30坪の賃貸オフィスを検討している経営者や総務担当者に向けて、広さの具体的なイメージから、適切な従業員数、スペースの活用法、多彩なレイアウトパターン、そして賃料相場や契約の流れに至るまで、網羅的に解説します。本記事を通じて、自社に最適なオフィス環境を構築するための具体的なヒントを得られるでしょう。

目次

30坪のオフィスの広さとは?

オフィス探しを始める際、最初のステップは「30坪」という広さが具体的にどの程度なのかを正確に理解することです。面積の単位は、日常生活で馴染みのあるものから専門的なものまで様々であり、それぞれの単位に換算することで、より直感的に空間をイメージできます。

平米数や畳数に換算した広さ

不動産業界で一般的に使用される「坪」という単位は、日本独自の計量法に基づいています。まずは、より国際的で分かりやすい「平米(㎡)」や、住居の広さで馴染み深い「畳」に換算してみましょう。

- 1坪 = 約3.305785平米(㎡)

この換算式に基づくと、30坪のオフィスは以下のようになります。

30坪 × 約3.31㎡/坪 = 約99.3㎡

つまり、30坪のオフィスは約100平米の広さを持つ空間であると捉えるのが分かりやすいでしょう。これは、おおよそ10m×10mの正方形の空間に相当します。ただし、実際のオフィス物件は長方形であったり、柱や共用部への動線によって有効に使える面積が異なったりするため、あくまで目安として考えることが重要です。

次に、この広さを「畳」に換算してみましょう。畳のサイズは地域(京間、中京間、江戸間など)によって異なりますが、不動産広告では公正取引協議会連合会が定める基準により、「1畳=1.62㎡以上」と表示することが義務付けられています。この基準で計算すると、以下のようになります。

約99.3㎡ ÷ 1.62㎡/畳 = 約61.3畳

したがって、30坪のオフィスは約61畳分の広さに相当します。一般的な家庭のリビングダイニングが15畳~20畳程度であることを考えると、その3倍以上の広大なスペースであることが想像できるでしょう。

これらの換算値を把握しておくことで、物件情報を見た際に、図面だけでは分かりにくい空間のスケール感を具体的に掴むことができます。

| 単位 | 30坪を換算した広さ | 備考 |

|---|---|---|

| 平米(㎡) | 約99.3㎡ | 国際的な標準単位。約10m×10mの正方形に相当。 |

| 畳数 | 約61.3畳 | 不動産公正取引協議会の基準(1畳=1.62㎡)で計算。 |

身近なもので例えるとどれくらいの広さか

数字だけではピンとこない方のために、身近なもので30坪(約99.3㎡)の広さを例えてみましょう。

- 学校の教室

小中学校の一般的な教室の広さは、約63㎡(7m×9m)程度です。したがって、30坪のオフィスは、学校の教室よりも一回り以上広い空間となります。教室に机と椅子を40人分並べた状態をイメージし、そこからさらにスペースに余裕が生まれると考えると、かなりゆとりがあることが分かります。 - バレーボールコート

公式なバレーボールコートのサイズは162㎡(9m×18m)です。30坪(約99.3㎡)は、バレーボールコート全体の約6割強の広さに相当します。コートの片側(81㎡)よりも少し広いイメージです。 - コンビニエンスストアの平均的な店舗面積

都市部にある標準的なコンビニエンスストアの店舗面積は、おおよそ100㎡前後と言われています。つまり、30坪のオフィスは、普段利用するコンビニエンスストアとほぼ同じくらいの広さと考えると、非常にイメージしやすいかもしれません。商品棚やレジ、バックヤードなどを含めた空間全体が、自社のオフィスになるわけです。 - 25mプールのレーン

一般的な25mプールの1レーンの幅は2.5mです。その面積は62.5㎡(25m×2.5m)となるため、30坪のオフィスはプールの1.5レーン分以上の広さがあります。

このように、具体的な対象物と比較することで、30坪という空間が単なる作業スペースだけでなく、会議室やリフレッシュエリアなど、多様な機能を持つスペースを配置するのに十分な広さであることが理解できるでしょう。この広さをどのように活用するかが、快適で生産性の高いオフィス環境を実現する鍵となります。

30坪のオフィスに適した人数

オフィスの広さを把握した次に考えるべき最も重要な要素は、「そのスペースに何人の従業員が快適に働けるか」という点です。従業員数に対してオフィスが狭すぎると、圧迫感からストレスが増大し、生産性の低下を招きます。逆に広すぎると、賃料や光熱費が無駄になるだけでなく、コミュニケーションが希薄になる可能性もあります。

1人あたりに必要なオフィス面積の目安

従業員1人あたりに必要とされるオフィス面積には、いくつかの指標があります。自社の働き方やカルチャーに合わせて、どの基準を採用するかを検討することが重要です。

一般的に、1人あたりのオフィス面積は「坪」単位で語られることが多く、以下のような目安があります。

- 最低限の基準(約1.0〜1.5坪/人)

これは、主に執務スペースのみを考慮した、比較的密度の高いレイアウトの場合です。例えば、コールセンターやデータ入力業務など、個々のデスクワークが中心で、広い共有スペースを必要としない業態で採用されることがあります。30坪のオフィスであれば、この基準で約20人〜30人を収容することが計算上は可能です。しかし、通路が狭くなりがちで、会議室やリフレッシュスペースを確保する余裕はほとんどありません。 - 一般的な基準(約2.0〜2.5坪/人)

多くの企業で採用されている標準的な基準です。執務スペースに加えて、小規模な会議室や最低限の共有スペースを確保できます。この基準では、30坪のオフィスに約12人〜15人が快適に働ける人数となります。コミュニケーションと集中のバランスが取りやすく、多くの業種にとって現実的な選択肢と言えるでしょう。 - ゆとりのある基準(約3.0坪以上/人)

創造性やコミュニケーションを重視する企業、あるいは役員室や複数の会議室、充実したリフレッシュスペースを設けたい場合に採用される基準です。30坪のオフィスでは10人以下での利用が想定されます。開放的で快適な空間は、従業員満足度の向上や企業のブランディングにも繋がります。

また、法律的な観点からは、「事務所衛生基準規則」において、労働者一人あたりの「気積」が10㎥以上必要であると定められています。気積とは、床面積に天井高を掛けた体積のことです。日本のオフィスビルの平均的な天井高が2.7m〜2.8m程度であることを考慮すると、1人あたり約3.6㎡(約1.1坪)以上の面積が必要になる計算です。これはあくまで最低限の健康・安全基準であり、快適性や生産性を考慮すると、より広い面積を確保することが望ましいと言えます。

推奨される従業員数

上記の基準を踏まえると、30坪のオフィスで推奨される従業員数は、企業の目的や働き方によって大きく異なりますが、一般的には10名から20名程度が最もバランスの取れた範囲と言えるでしょう。

以下に、目的別の推奨人数をまとめます。

| 目的・働き方のスタイル | 1人あたり面積の目安 | 30坪オフィスでの推奨人数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 高密度・効率重視型 | 1.5坪 | 約20名 | 執務スペースが中心。コールセンターや事務センター向き。 |

| 標準・バランス型 | 2.0坪 | 約15名 | 執務スペースに加え、会議室や小規模な共有スペースを確保。 |

| コミュニケーション活性型 | 2.5坪 | 約12名 | オープンなミーティングスペースやリフレッシュエリアを設置しやすい。 |

| 快適性・創造性重視型 | 3.0坪 | 約10名 | 広々とした執務空間、複数の会議室、充実した福利厚生スペースの確保が可能。 |

重要なのは、在籍する従業員数=必要な座席数ではないという点です。特に近年は、リモートワークやハイブリッドワークが普及し、全従業員が同時に出社することは稀になっています。例えば、従業員が20名在籍していても、平均出社率が70%であれば、必要な座席は14席程度で済みます。このような場合はフリーアドレス制を導入することで、スペースを有効活用し、1人あたりの利用可能面積を広げることが可能です。

最終的に適した人数を決定するには、現在の従業員数だけでなく、将来的な事業計画(人員増加の予定)、採用する働き方(リモートワークの比率)、そしてどのようなオフィス環境を従業員に提供したいかという経営的なビジョンを総合的に考慮することが不可欠です。

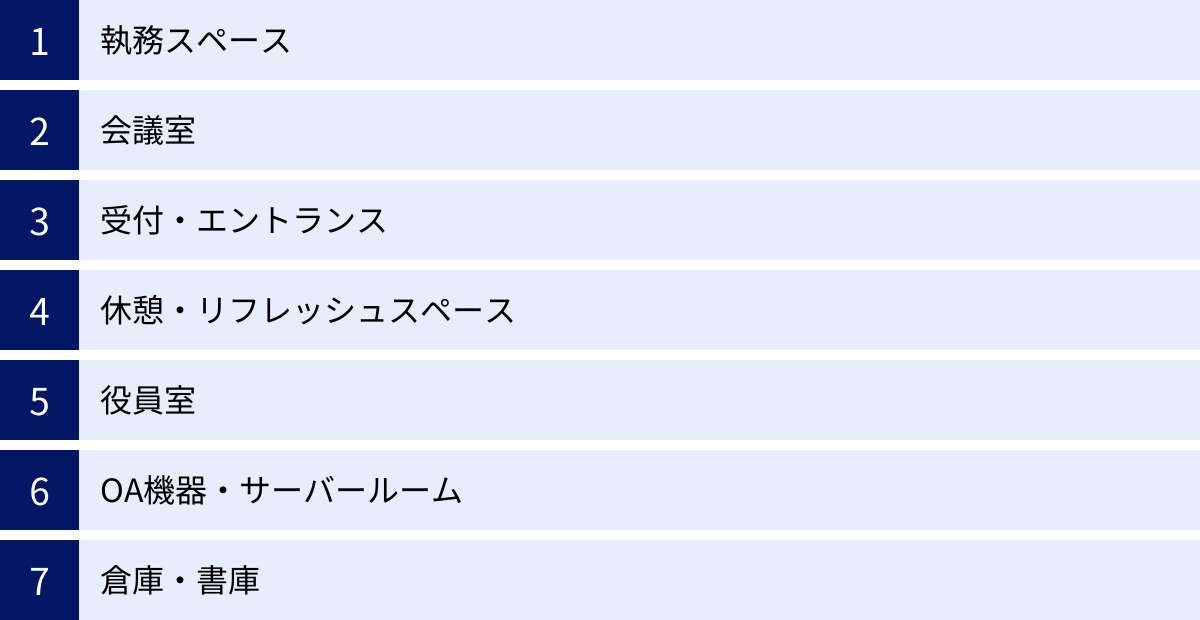

30坪のオフィスに必要なスペースの内訳

30坪(約99.3㎡)という限られた空間を有効活用するためには、どのようなスペースがどれくらいの割合で必要なのかを計画する「ゾーニング」が極めて重要です。ここでは、一般的なオフィスを構成する各スペースの役割と、30坪のオフィスにおける面積配分の目安を解説します。

執務スペース

執務スペースは、従業員が日常業務を行う中心的な場所であり、オフィスの心臓部とも言えます。全体の面積に占める割合が最も大きく、レイアウトの工夫次第で生産性やコミュニケーションの質が大きく変わります。

- 役割: 集中したデスクワーク、チーム内の簡単な打ち合わせ、日々の業務遂行。

- 面積の目安: 全体の50%~60%(約15坪~18坪 / 約50㎡~60㎡)

- ポイント:

- デスクサイズと通路幅: 1人あたりのデスクは幅120cm×奥行70cmが標準的ですが、PC2台置きや書類を広げる作業が多い場合は幅140cmを検討すると良いでしょう。デスク間の通路幅は、人がすれ違うことを考慮して最低でも90cm、メインの動線となる通路は120cm以上確保することが消防法や快適性の観点から推奨されます。

- レイアウトの種類:

- 島型(対向式): 日本のオフィスで最も一般的なレイアウト。部署やチーム単位でデスクを向かい合わせに配置し、コミュニケーションが取りやすい。

- 背面式: 部署のマネージャーが後方から全体を見渡せる配置。チームの一体感を醸成しやすい一方、プライバシーの確保が難しい側面もあります。

- フリーアドレス: 固定席を設けず、従業員がその日の業務内容に合わせて自由に席を選ぶスタイル。スペースの効率化や他部署との交流促進に繋がります。30坪オフィスで20名以上の従業員を抱える場合に有効な選択肢です。

会議室

来客対応や重要な意思決定、機密性の高い打ち合わせなど、クローズドな環境が必要な場面で活躍するのが会議室です。

- 役割: 顧客との商談、社内定例会議、役員会、Web会議、採用面接など。

- 面積の目安: 全体の10%~15%(約3坪~4.5坪 / 約10㎡~15㎡)

- ポイント:

- 広さと収容人数: 一般的に、4名用で約2坪(6.6㎡)、6名用で約3坪(9.9㎡)、8名用で約4坪(13.2㎡)が目安です。30坪のオフィスであれば、6名用の会議室を1室、または4名用の会議室を2室設けることが現実的です。

- 多様な活用法: 可動式の間仕切り(パーテーション)を導入すれば、普段は2つの小会議室として使い、必要に応じて1つの大会議室として利用することも可能です。また、壁一面をホワイトボード仕様にしたり、大型モニターを設置したりすることで、会議の質を高める工夫も重要です。

受付・エントランス

受付やエントランスは、企業の「顔」となる重要なスペースです。来訪者に与える第一印象を決定づけるため、企業文化やブランドイメージを表現する場としてデザインにこだわりたい部分です。

- 役割: 来客の迎え入れ、企業ブランディングの表現、セキュリティの起点。

- 面積の目安: 全体の5%~10%(約1.5坪~3坪 / 約5㎡~10㎡)

- ポイント:

- デザイン: コーポレートカラーを取り入れたり、企業のロゴを印象的に配置したりすることで、ブランディング効果を高めます。床材や照明を変えるだけでも、執務スペースとの差別化が図れます。

- 機能性: 小規模なオフィスでは、専任の受付担当者を置かずに、内線電話やタブレット型の無人受付システムを導入するケースが増えています。これにより、省スペース化と人件費削減を両立できます。

休憩・リフレッシュスペース

従業員の心身の健康を保ち、生産性を維持・向上させるためには、仕事の合間にリラックスできる空間が不可欠です。

- 役割: 休憩、ランチ、雑談、偶発的なコミュニケーションの促進、気分転換。

- 面積の目安: 全体の5%~10%(約1.5坪~3坪 / 約5㎡~10㎡)

- ポイント:

- 設置場所: 執務スペースから少し離れた窓際など、気分を切り替えやすい場所に設けるのが効果的です。

- 設備: コーヒーマシンやウォーターサーバー、ソファ、カウンターテーブル、ファミレス席などを設置することで、利用価値が高まります。執務スペースとは異なるデザインの家具や照明を取り入れると、よりリフレッシュ効果が期待できます。

役員室

経営層が重要な意思決定や機密性の高い業務を行うためのスペースです。企業の規模や文化によっては設けない場合もあります。

- 役割: 経営判断、機密情報の取り扱い、VIPの接遇。

- 面積の目安: 約3坪~5坪 / 約10㎡~16.5㎡(設置する場合)

- ポイント:

- 必要性の検討: フラットな組織文化を重視する企業では、役員も一般の執務スペースで働くスタイルが増えています。個室を設けるか、あるいはガラス張りのパーテーションで緩やかに区切るかなど、企業の価値観に合わせて検討しましょう。

- 機能: 執務デスクの他に、小規模な応接セットを置くことで、来客対応も可能になります。

OA機器・サーバールーム

コピー機や複合機、サーバーラックなどを集約して設置するスペースです。

- 役割: 共有機器の設置、サーバーの保管・管理、情報セキュリティの確保。

- 面積の目安: 全体の3%~5%(約1坪~1.5坪 / 約3.3㎡~5㎡)

- ポイント:

- 配置: 騒音や熱が発生するため、執務スペースから少し離れた場所に配置するのが望ましいです。

- クラウド化の検討: 近年ではサーバーを社内に置かず、クラウドサービスを利用する企業が増えています。クラウド化を進めることで、サーバールームが不要になり、その分のスペースを他の目的に有効活用できます。

倉庫・書庫

書類や備品、販促物などを保管するためのスペースです。

- 役割: 備品管理、書類保管。

- 面積の目安: 全体の3%~5%(約1坪~1.5坪 / 約3.3㎡~5㎡)

- ポイント:

- ペーパーレス化: 書類保管のスペースは、ペーパーレス化の進捗度合いによって大きく変わります。契約書などを電子化し、クラウドストレージで管理することで、物理的な保管スペースを大幅に削減できます。

これらのスペースをパズルのように組み合わせ、自社の優先順位に合わせて面積を配分していくことが、30坪という限られた空間を最大限に活かすための第一歩となります。

【人数・目的別】30坪オフィスのレイアウトパターン5選

30坪(約99.3㎡)という広さは、工夫次第で多様な働き方に対応できるポテンシャルを秘めています。ここでは、従業員数や企業の目的に合わせた具体的なレイアウトパターンを5つご紹介します。これらのパターンを参考に、自社に最適なオフィスの形をイメージしてみてください。

① 10〜15名向け:基本的な島型レイアウト

最もオーソドックスで、多くの企業にとって導入しやすいレイアウトです。チームの一体感と効率的な業務遂行を両立させることを目的とします。

- コンセプト: チームワークと集中作業のバランス

- 想定人数: 12名

- レイアウトのポイント:

- 執務スペース: オフィスの中央部に、4人一組の島型デスクを3つ配置します。部署やチームごとに島を分けることで、チーム内のコミュニケーションが円滑になります。デスク間の通路は100cm確保し、動きやすさにも配慮します。

- 会議室: エントランスの近くに、ガラスパーテーションで区切られた6名用の会議室を1室設置。開放感を保ちつつ、来客対応や重要な会議に対応できます。

- エントランス: 入ってすぐの場所に、無人受付システムと社名ロゴを配置したシンプルなエントランスを設けます。

- その他: オフィスの奥、窓際に沿ってOA機器スペースと書庫を配置。動線を妨げず、騒音も気になりにくい配置です。壁際に個人用のロッカーを並べ、収納力を確保します。

- このレイアウトが向いている企業:

部署間の連携が明確で、伝統的な働き方を基本とする企業。スタートアップが最初に構えるオフィスとしても最適です。機能性が高く、無駄のない空間設計が特徴です。

② 15〜20名向け:コミュニケーションを重視したレイアウト

従業員数が増えてきても、組織の一体感を失わず、偶発的なコミュニケーションを誘発することを目的としたレイアウトです。

- コンセプト: 交流の活性化と組織の一体感醸成

- 想定人数: 18名

- レイアウトのポイント:

- 執務スペース: 18名分の固定席を確保するため、少しコンパクトなデスク(幅110cm)を採用し、対向式のレイアウトで効率的に配置します。

- コミュニケーションハブ: オフィスの中心に、あえて執務スペースではなく、カフェカウンターとソファ席からなるリフレッシュ兼ミーティングスペースを設置します。従業員が自然と集まる「ハブ」として機能し、部署を超えた雑談やアイデア交換が生まれるきっかけを作ります。

- 会議室: 4名用のクローズドな会議室を1室確保。重要な商談や1on1ミーティングに使用します。

- オープンミーティングエリア: 窓際にファミレス席のようなブースを2つ設置。予約不要で使える気軽な打ち合わせスペースとして活用します。

- このレイアウトが向いている企業:

クリエイティブな業種や、部門横断的なプロジェクトが多い企業。社員同士のコラボレーションを重視するカルチャーを持つ企業におすすめです。

③ フリーアドレス制を取り入れたレイアウト

ハイブリッドワークの導入を前提とし、出社率に合わせて座席数を最適化することで、スペースを有効活用する現代的なレイアウトです。

- コンセプト: 柔軟な働き方の実現とスペースの最大活用

- 想定人数: 在籍25名(想定出社率60%で15席を運用)

- レイアウトのポイント:

- 多様なワークスペース: 固定席を廃止し、代わりに多様なタイプの座席を用意します。

- 集中ブース: 電話やWeb会議、集中作業のための1人用ブースを4席。

- コラボレーションエリア: 大型モニターを備えた6人掛けの大きなテーブルを中央に配置。

- リラックスエリア: 窓際にソファ席やカウンター席を配置。

- 通常デスクエリア: 一般的なデスクと椅子を数席用意。

- 設備: 全員分の私物を収納できる個人ロッカーは必須です。また、座席予約システム(ホテリングシステム)を導入すると、スムーズな運用が可能になります。

- 会議室: 4名用の会議室を1室確保し、Web会議にも対応できる設備を整えます。

- 多様なワークスペース: 固定席を廃止し、代わりに多様なタイプの座席を用意します。

- このレイアウトが向いている企業:

リモートワークが定着しており、従業員の自律性を尊重する企業。オフィスを「集まって仕事をする場」から「集まってコラボレーションし、繋がる場」へと再定義したい企業に最適です。

④ Web会議スペースを充実させたレイアウト

リモートのメンバーや社外とのオンラインでのやり取りが多い現代のビジネスシーンに特化したレイアウトです。

- コンセプト: オンライン・オフラインのシームレスな連携

- 想定人数: 15名

- レイアウトのポイント:

- フォンブースの複数設置: 執務エリアの一角に、1人用の防音仕様のフォンブースを3〜4台設置します。これにより、周りを気にせずWeb会議に参加でき、執務エリアの騒音問題も解決します。

- Web会議対応の会議室: 6名用の会議室には、高品質なカメラ、マイク、スピーカーを常設します。壁の吸音性を高める工事を行うと、さらに快適な環境になります。

- セミオープン会議室: 2〜4名が気軽に使える、壁が腰高までのセミオープンな打ち合わせブースを設置。短時間のオンラインミーティングに活用できます。

- 執務スペース: 個々のWeb会議が増えることを想定し、デスク間の距離を通常より少し広めに確保(例:120cm以上)すると、互いの声が干渉しにくくなります。

- このレイアウトが向いている企業:

営業職やコンサルタントなど、社外とのオンラインでの打ち合わせが多い企業。海外拠点や地方の従業員と頻繁に連携する企業にも適しています。

⑤ 集中ブースを設けたハイブリッドワーク向けレイアウト

ハイブリッドワーク環境下で課題となりがちな「オフィスでの集中」と「チームでの協業」を両立させることを目指したレイアウトです。

- コンセプト: 「超集中」と「活発なコラボレーション」のゾーニング

- 想定人数: 16名

- レイアウトのポイント:

- 明確なゾーニング: オフィス空間を大きく2つに分けます。

- サイレントゾーン(集中エリア): オフィスの奥まったエリアに設定。私語や通話は原則禁止とし、個別のパーテーションで区切られた集中ブースやデスクを配置します。プログラマーやライターなど、深い集中を要する職種に最適です。

- コミュニケーションゾーン(協業エリア): エントランス側に設定。ここでは活発な会話や議論を推奨します。可動式のホワイトボードや、自由に組み合わせられるテーブル、ソファなどを配置し、アイデアが生まれやすい環境を創出します。

- 中間エリア: 2つのゾーンの中間に、カフェスペースのようなリフレッシュエリアを設けることで、緩やかな繋がりと気分の切り替えを促します。

- 会議室: 遮音性の高い6名用の会議室を1室確保し、どちらのゾーンからもアクセスしやすい場所に配置します。

- 明確なゾーニング: オフィス空間を大きく2つに分けます。

- このレイアウトが向いている企業:

エンジニアやデザイナーなどの専門職と、企画や営業などのコミュニケーションが重要な職種が混在する企業。個々の生産性とチームの創造性の両方を最大化したいと考える企業に最適な選択肢です。

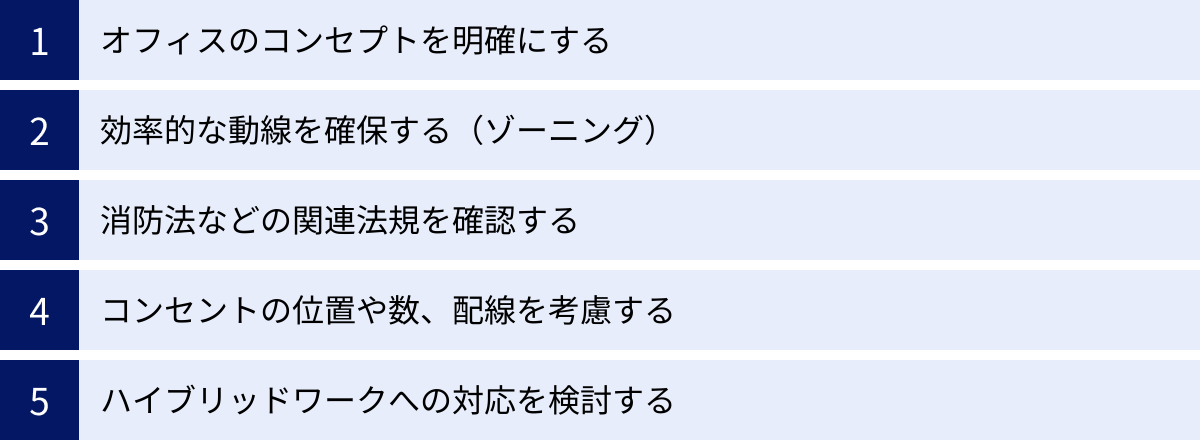

30坪のオフィスレイアウトを考える際の重要ポイント

魅力的なオフィスレイアウトを実現するためには、デザインだけでなく、機能性や法規、将来性など、多角的な視点から計画を進める必要があります。ここでは、レイアウト設計で失敗しないための5つの重要ポイントを解説します。

オフィスのコンセプトを明確にする

レイアウト設計の最も重要な第一歩は、「何のためにオフィスを作るのか」というコンセプトを明確にすることです。家具の選定やゾーニングは、すべてこのコンセプトに基づいて行われるべきです。

- 考えるべきこと:

- 企業文化・ビジョン: 自社が大切にしている価値観は何か(例:フラットな組織、挑戦を称える文化、実直さ)。

- 働き方の理想像: どのような働き方を従業員に提供したいか(例:部署を超えたコラボレーションを促す、個々の集中力を最大限に高める)。

- 事業上の目的: オフィスの移転・開設によって何を達成したいか(例:生産性の向上、採用競争力の強化、企業ブランディングの向上)。

- 具体例:

- コンセプトが「偶発的なコミュニケーションの創出」であれば、オフィス中央にカフェスペースを設け、人が自然と集まる動線を設計します。

- コンセプトが「究極の集中環境」であれば、サイレントゾーンを設け、パーテーション付きのデスクや個室ブースを充実させます。

- コンセプトが「採用力の強化」であれば、来訪者が魅力を感じるようなデザイン性の高いエントランスや、従業員が生き生きと働けるリフレッシュスペースに投資します。

このコンセプトが曖昧なまま進めてしまうと、デザインに一貫性がなくなり、使い勝手の悪い、誰にとっても中途半端なオフィスになってしまう可能性があります。プロジェクトの最初に、経営層と従業員を交えてワークショップを開き、全員の意見を吸い上げながらコンセプトを固めることを強く推奨します。

効率的な動線を確保する(ゾーニング)

動線計画とは、オフィス内での人の動きやすさを設計することです。非効率な動線は、時間のロスやストレスの原因となり、生産性を著しく低下させます。効果的な動線計画の基本は「ゾーニング」です。

- ゾーNINGの基本: オフィスを機能ごとにエリア分けし、それらの関係性を考慮して配置すること。一般的に以下の3つのゾーンに分類します。

- パブリックゾーン: エントランス、応接室、会議室など、来客が利用するエリア。セキュリティや機密性の観点から、執務エリアを通らずにアクセスできるように配置するのが基本です。

- セミパブリックゾーン: リフレッシュスペース、共有の書庫、OA機器スペースなど、全従業員が利用するエリア。各執務エリアからアクセスしやすい中心部に配置すると便利です。

- プライベートゾーン: 執務スペースや役員室など、特定の従業員が主に利用するエリア。業務に集中できるよう、オフィスの奥まった静かな場所に配置するのが一般的です。

- 動線設計のポイント:

- 使用頻度を考慮する: コピー機やゴミ箱など、使用頻度の高い設備は、メイン通路の近くに複数設置すると、動線が集中せずスムーズです。

- 交差を避ける: 来客者の動線と従業員のメイン動線が交差しないように設計することで、互いに気兼ねなく過ごせます。

- 回遊性を高める: 行き止まりを減らし、オフィス内をぐるりと回れる「回遊動線」を取り入れると、開放感が生まれ、コミュニケーションの機会も増えます。

消防法などの関連法規を確認する

オフィスのレイアウトは、デザインの自由さだけでなく、従業員の安全を守るための法律(特に消防法)を遵守する必要があります。これを怠ると、万が一の際に避難が遅れたり、是正勧告を受けたりする可能性があります。

- 確認すべき主な規定:

- 避難通路の幅: 片側が壁の場合で最低60cm以上、両側がデスクなどの場合は最低90cm以上の通路幅が必要です。特に、主要な避難経路となる廊下や通路は120cm以上の幅を確保することが強く推奨されます。

- 間仕切りの設置: 天井まで届く間仕切り(パーテーション)で部屋を新設する場合、スプリンクラーや火災報知器、非常照明の増設が必要になることがあります。消防署への届け出が義務付けられているケースも多いため、必ず事前に確認が必要です。

- 排煙窓: 窓の前に背の高い棚などを置いて塞いでしまうと、排煙設備として機能しなくなり、消防法違反となる可能性があります。

これらの法規は専門的な知識を要するため、レイアウト設計の段階から、オフィス専門の内装工事業者や設計事務所に相談することが不可欠です。自己判断で進めることは絶対に避けるべきです。

コンセントの位置や数、配線を考慮する

現代のオフィス業務はPCやモニター、スマートフォンなど、数多くの電子機器に支えられています。コンセントの位置や数が不十分だと、延長コードが乱雑に這い回り、見た目が悪いだけでなく、つまずきによる転倒事故や火災のリスクを高めます。

- 計画のポイント:

- OAフロアの有無: 床下に配線スペースがある「OAフロア」の物件か否かは非常に重要です。OAフロアであれば、床から電源を取り出せるため、デスクの配置が自由になります。ない場合は、壁や柱のコンセントから配線する必要があるため、レイアウトが大きく制約されます。

- 必要数の算出: 1人あたりPC、モニター、スマートフォン充電などで最低3〜4口は必要です。フリーアドレスの場合は、どの席でも電源が確保できるよう、多めに設置することを検討しましょう。

- 配線計画: OAフロアがない場合、床用の配線モールや天井からの吊り下げ式コンセントなどを活用して、通路の安全を確保します。

ハイブリッドワークへの対応を検討する

新型コロナウイルス感染症の拡大以降、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせたハイブリッドワークは、多くの企業にとって標準的な働き方となりました。これからのオフィスは、この新しい働き方を前提として設計する必要があります。

- 検討すべき要素:

- オンラインとオフラインの格差解消: オフィスにいる従業員とリモートの従業員が、情報格差やコミュニケーションの疎外感なく協業できる環境が求められます。高品質なWeb会議システムや、オンラインホワイトボードツールなどを導入し、物理的な距離を感じさせない工夫が必要です。

- オフィスの役割の再定義: オフィスはもはや「単に仕事をする場所」ではありません。「企業文化を醸成する場」「偶発的なアイデアを生むコラボレーションの場」「従業員のエンゲージメントを高める場」といった付加価値が求められます。

- 柔軟なスペース: 固定席の割合を減らし、プロジェクト単位で集まれるチームスペースや、1on1ミーティング用の小ブースなど、目的に応じて柔軟に使えるスペースを増やすことが有効です。

これらのポイントを総合的に検討し、計画的にレイアウト設計を進めることで、30坪という空間の価値を最大限に引き出し、従業員の満足度と生産性の両方を高めるオフィスを実現できるでしょう。

30坪の賃貸オフィスの費用相場

30坪のオフィスを借りる際には、月々の賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用や、退去時の原状回復費用も考慮に入れる必要があります。ここでは、それらの費用の相場や内訳を詳しく解説します。

月額賃料の相場

オフィスの月額賃料は、エリア(立地)、ビルの築年数やグレード、設備などによって大きく変動します。賃料は通常「坪単価」で表示され、以下の式で計算されます。

月額賃料 = 坪単価 × 30坪

坪単価には、共益費(管理費)が含まれている場合と含まれていない場合がありますので、物件情報を確認する際は注意が必要です。

主要エリア別の坪単価

以下は、日本の主要ビジネスエリアにおける、一般的なオフィスビルの坪単価の相場です。実際の賃料は常に変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

| 主要エリア | 坪単価(共益費込)の目安 | 30坪オフィスの月額賃料目安 |

|---|---|---|

| 東京都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷) | 20,000円 ~ 35,000円 | 600,000円 ~ 1,050,000円 |

| 東京(その他23区) | 15,000円 ~ 25,000円 | 450,000円 ~ 750,000円 |

| 大阪市(梅田・淀屋橋) | 15,000円 ~ 25,000円 | 450,000円 ~ 750,000円 |

| 名古屋市(名駅・栄) | 13,000円 ~ 22,000円 | 390,000円 ~ 660,000円 |

| 福岡市(天神・博多) | 12,000円 ~ 20,000円 | 360,000円 ~ 600,000円 |

| 札幌市(札幌駅周辺) | 10,000円 ~ 18,000円 | 300,000円 ~ 540,000円 |

※上記は2024年時点の一般的な相場観であり、最新の情報は不動産ポータルサイト等でご確認ください。

※参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ、CBRE Japan ViewPointなど

このように、同じ30坪のオフィスでも、エリアによって賃料は2倍以上の差が開くことがあります。自社の事業内容や採用戦略、従業員の通勤利便性などを考慮し、最適なエリアを選定することが重要です。

初期費用の内訳

オフィスの賃貸契約時には、月額賃料の数ヶ月分に相当するまとまった初期費用が必要です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が目安とされています。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、一般的には賃料の1ヶ月分+消費税となります。

保証金・敷金

賃料の滞納や退去時の原状回復費用の未払いなどに備えて、貸主(オーナー)に預けておくお金です。住居用の敷金(賃料の1〜2ヶ月分)と比べて高額になるのが特徴で、オフィスの場合は賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が相場です。この保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます(償却費が設定されている場合は、その分も差し引かれます)。

内装工事費用

オフィスの内装を自社の仕様に合わせて工事する費用です。物件の状態によって大きく費用が異なります。

- 居抜き物件: 前のテナントが使用していた内装や設備をそのまま引き継げる物件。内装工事費を大幅に抑えられますが、デザインの自由度は低くなります。

- スケルトン物件: 床・壁・天井などが何もない、コンクリート打ちっぱなしの状態から内装を作り上げる物件。デザインの自由度は高いですが、工事費用は高額になります。

内装工事費の相場は、坪単価10万円〜30万円程度が一般的です。30坪のオフィスであれば、300万円〜900万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

オフィス家具・什器の購入費用

デスク、椅子、キャビネット、会議用テーブル、複合機など、業務に必要な家具や什器の購入費用です。従業員1人あたりにかかる費用は、新品で揃えるか中古品を活用するか、ブランドなどによって変わりますが、1人あたり10万円〜20万円程度が目安です。15名のオフィスであれば、150万円〜300万円程度が必要となります。

退去時にかかる費用(原状回復費用)

賃貸オフィスを退去する際には、入居時の状態に戻す「原状回復」が義務付けられています。この工事にかかる費用は借主負担となります。

- 原状回復の範囲: 契約書に詳細が記載されていますが、一般的には、設置した間仕切りの撤去、壁紙や床材の張り替え、汚損・破損箇所の修繕などが含まれます。入居時の状態(スケルトン渡し、内装付きなど)によって工事内容は異なります。

- 費用の相場: 工事内容によりますが、坪単価5万円〜15万円程度が目安です。30坪のオフィスでは、150万円〜450万円程度の費用が発生する可能性があると認識しておく必要があります。

これらの費用を事前に把握し、資金計画を綿密に立てることが、スムーズなオフィス移転の鍵となります。

30坪のオフィスを借りるメリット・デメリット

30坪という規模のオフィスは、多くの企業にとって魅力的な選択肢ですが、メリットとデメリットの両方を理解した上で意思決定することが重要です。自社の現状と将来像に照らし合わせ、最適な判断を下しましょう。

メリット

- コストパフォーマンスと柔軟性

30坪という規模は、スタートアップや中小企業にとって、過剰な投資を避けつつも、オフィスとしての機能を十分に確保できる絶妙なサイズ感です。10名から20名程度の従業員を収容でき、企業の成長初期段階における人員の増減にも比較的柔軟に対応できます。より大きなオフィスに比べて月額賃料や初期費用を抑えられるため、事業のコア部分により多くの資金を投下できます。 - コミュニケーションの活性化と一体感の醸成

ワンフロアに全従業員が収まる規模であるため、物理的な距離が近く、顔を合わせたコミュニケーションが生まれやすい環境です。経営層と従業員の距離も近くなり、ビジョンの共有や迅速な意思決定が促進されます。部署や役職を超えた偶発的な会話から新しいアイデアが生まれるなど、組織としての一体感を醸成しやすい点は大きなメリットです。 - 豊富な物件数と選択肢

オフィスビル市場において、30坪前後の区画は供給量が比較的多く、様々なエリアやビルグレードで物件を見つけやすい傾向にあります。そのため、自社の予算や希望条件に合った物件に出会える可能性が高まります。選択肢が多いということは、より良い条件で契約できるチャンスがあるということでもあります。 - 管理のしやすさ

オフィスが広すぎると、清掃や備品管理、セキュリティ維持などの管理コストや手間が増大します。30坪程度の規模であれば、管理が行き届きやすく、常にクリーンで快適な環境を維持することが比較的容易です。

デメリット

- 拡張性の限界

最大のデメリットは、事業が急成長し、従業員が大幅に増加した場合の対応が難しいことです。20名を超えてくると、1人あたりのスペースが手狭になり、快適性が損なわれる可能性があります。将来的に30名、50名といった規模への拡大が見込まれる場合は、30坪オフィスはあくまで一時的なステップと捉え、次の移転計画を早期から視野に入れておく必要があります。 - 機能の制限

限られたスペースのため、設置できる機能には限界があります。例えば、大人数を収容できる大会議室、リラックスできる広々としたカフェテリア、シャワールームや仮眠室といった充実した福利厚生施設などを設けることは困難です。企業のブランディングとして、豪華なエントランスやショールームを設けたい場合も、30坪では手狭に感じるでしょう。 - プライバシー確保の難しさ

メリットである「一体感」は、裏を返せば「プライバシーの確保が難しい」ということにも繋がります。役員室や経理・人事部門など、機密性の高い業務を行うための独立したスペースを確保するのが難しい場合があります。また、オープンな空間では、電話の声や雑談が気になり、集中したい従業員にとってはストレスの原因となる可能性も考慮しなければなりません。

これらのメリット・デメリットを総合的に評価し、自社の事業フェーズ、企業文化、そして将来の成長戦略に30坪という規模が本当に合っているのかを慎重に検討することが、オフィス選びで成功するための鍵となります。

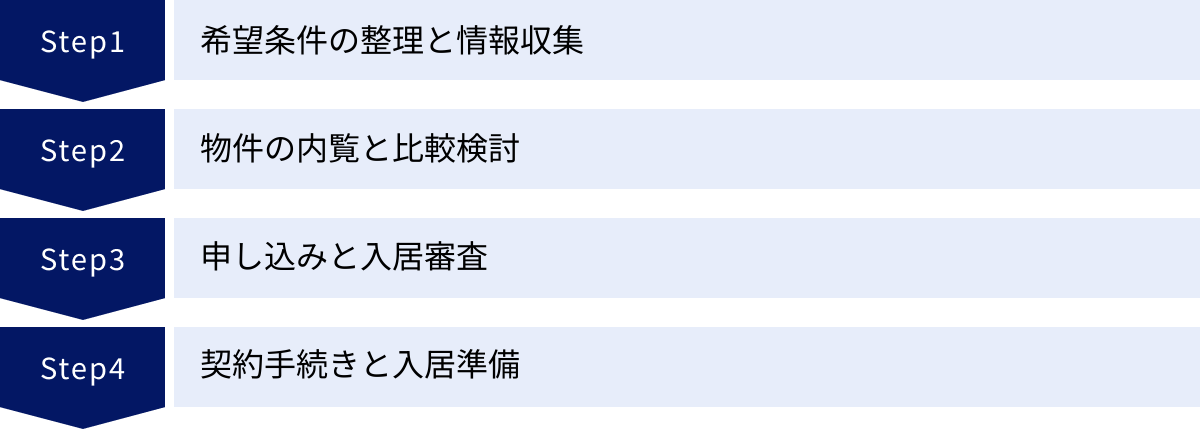

賃貸オフィスを契約するまでの流れ4ステップ

理想のオフィスを見つけ、実際に業務を開始するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。計画的に進めることで、スムーズな移転を実現できます。ここでは、賃貸オフィスを契約するまでの一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。

① 希望条件の整理と情報収集

移転プロジェクトの成功は、この最初のステップにかかっていると言っても過言ではありません。まずは、自社がオフィスに何を求めているのかを具体的に言語化し、優先順位をつけます。

- 整理すべき希望条件:

- エリア: 最寄り駅、取引先へのアクセス、採用活動における魅力、周辺環境(飲食店、銀行など)。

- 広さ: 今回のテーマである「30坪」のように、必要な面積を決定します。将来の人員計画も考慮に入れます。

- 予算: 月額賃料の上限、初期費用として用意できる金額を明確にします。

- 入居希望時期: 現在のオフィスの解約予告期間(通常6ヶ月前)などを考慮し、スケジュールを立てます。

- ビルの条件: 築年数、耐震基準、ビルのグレード(外観や共用部の綺麗さ)、セキュリティレベル。

- 設備: OAフロア、空調方式(個別空調かセントラル空調か)、光回線の種類、駐車場・駐輪場の有無など。

これらの条件が固まったら、オフィス専門の不動産仲介会社のウェブサイトなどで情報収集を開始します。複数のサービスを比較し、自社に合いそうな仲介会社に相談するのも良いでしょう。

② 物件の内覧と比較検討

気になる物件が見つかったら、必ず内覧(現地見学)を行います。図面や写真だけでは分からない、実際の雰囲気や使い勝手を確認する重要なステップです。

- 内覧時のチェックポイント:

- 室内の状況: 天井高、柱の位置や太さ、窓の大きさや方角(日当たり)、コンセントの位置と数。

- 共用部: エレベーターの数や広さ、トイレ(男女別か、清掃状況)、給湯室の設備。

- ビル全体: エントランスの雰囲気、管理人の常駐有無、ビルの管理状況。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離、坂道の有無、周辺の騒音、ランチ環境。

- 電波状況: 各キャリアのスマートフォンの電波が入るかを確認します。

内覧は複数の担当者で、できれば複数の物件を1日のうちに見て回ることをお勧めします。比較検討がしやすくなり、客観的な判断を下す助けになります。チェックリストを事前に用意しておくと、見落としを防げます。

③ 申し込みと入居審査

内覧を経て入居したい物件が決まったら、「入居申込書」を不動産会社経由で貸主(ビルオーナー)に提出します。この申込書をもって、物件を仮押さえし、入居審査が開始されます。

- 申し込み:

入居申込書には、会社情報(名称、所在地、事業内容など)や希望する契約条件(賃料、契約期間など)を記入します。この段階で、賃料などの条件交渉を行うこともあります。 - 入居審査:

貸主は、借主が賃料を継続的に支払う能力があるか、信頼できる企業かなどを審査します。一般的に、以下の書類の提出を求められます。- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やウェブサイトのURL

- 決算書(直近2〜3期分)

- 代表者の連帯保証人情報(必要な場合)

審査にかかる期間は、数日から1週間程度です。スタートアップなど設立間もない企業の場合は、事業計画書や代表者の経歴書の提出を求められることもあります。

④ 契約手続きと入居準備

入居審査に通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。同時に、入居に向けた具体的な準備をスタートさせます。

- 契約手続き:

- 重要事項説明: 宅地建物取引士から、契約に関する重要な内容について説明を受けます。契約書の内容をしっかりと理解し、不明点があれば必ず質問しましょう。

- 賃貸借契約の締結: 説明内容に合意したら、契約書に署名・捺印します。

- 初期費用の支払い: 契約書に記載された期日までに、保証金や仲介手数料などの初期費用を振り込みます。

- 入居準備:

契約と並行して、以下の準備を進めます。- 内装レイアウトの確定と工事業者の手配

- 電話・インターネット回線の申し込み

- オフィス家具・什器の発注

- 移転業者の選定・手配

- 各種届出: 法務局への本店移転登記、税務署や社会保険事務所への住所変更届など。

これらのステップを、入居希望日の3ヶ月〜6ヶ月前から計画的に進めることが、理想のオフィス移転を成功させる鍵となります。

30坪のオフィス探しにおすすめの不動産サービス

30坪規模のオフィス物件は数が多く、自力ですべての情報を網羅するのは困難です。効率的かつ最適な物件を見つけるためには、事業用不動産に特化した専門サービスの活用が不可欠です。ここでは、それぞれ特徴の異なる代表的なサービスを3つ紹介します。

オフィスナビ

オフィスナビは、賃貸オフィス・貸事務所専門の仲介サイトです。ウェブサイト上で豊富な物件情報を検索できるのが特徴で、多くの物件で「仲介手数料無料」を掲げている点が大きな魅力です。

- 特徴:

- 仲介手数料無料: 多くの物件が仲介手数料無料の対象となっており、初期費用を大幅に削減できる可能性があります。

- 豊富な物件情報: 東京、大阪、名古屋、福岡など全国の主要都市をカバーしており、ウェブサイトで手軽に物件を検索・比較できます。物件ごとの詳細な情報や写真が充実しています。

- 専門スタッフのサポート: エリアに精通した専門のスタッフが、物件探しから条件交渉、契約までをサポートしてくれます。

- こんな企業におすすめ:

- 初期費用をできるだけ抑えたいスタートアップや中小企業。

- まずはウェブでじっくりと物件情報を比較検討したい企業。

(参照:オフィスナビ公式サイト)

CBRE

CBRE(シービーアールイー)は、世界最大手の事業用不動産サービス会社です。グローバルなネットワークと豊富なデータに基づいた、質の高いコンサルティングを提供しています。小規模オフィスから大規模な本社ビルまで、幅広いニーズに対応可能です。

- 特徴:

- 高い専門性とリサーチ力: 市場動向やエリア情報に関する詳細なデータと分析力を持ち、客観的なデータに基づいた戦略的なオフィス移転の提案を受けられます。

- ワンストップサービス: 物件仲介だけでなく、オフィスレイアウトの設計、プロジェクトマネジメント、移転後のビル管理まで、オフィスに関するあらゆるサービスをワンストップで提供しています。

- グローバルネットワーク: 外資系企業や、将来的に海外展開を視野に入れている企業にとっても、信頼できるパートナーとなります。

- こんな企業におすすめ:

- 単なる物件探しだけでなく、データに基づいた戦略的なオフィス戦略を立てたい企業。

- オフィス移転に関わる煩雑な業務を、専門家に一括で任せたい企業。

(参照:CBRE公式サイト)

天貸

「天貸(てんかし)」は、東京23区の貸事務所・賃貸オフィスに特化した検索サイトです。創業50年以上の歴史を持つ不動産会社、株式会社アーデントが運営しており、長年の実績と独自のネットワークに強みがあります。

- 特徴:

- 東京23区特化: 対象エリアを絞ることで、より深く、きめ細やかな情報提供を実現しています。特に都心部の物件情報に精通しています。

- 独自の物件情報: 長年の運営で培ったビルオーナーとの関係性から、ウェブサイトに公開されていない「未公開物件」の情報も多数保有している可能性があります。

- 丁寧なコンサルティング: 経験豊富なエージェントが、企業のニーズを丁寧にヒアリングし、最適な物件を提案してくれます。

- こんな企業におすすめ:

- 東京23区内でオフィスを探しており、地域に密着した深い情報を求めている企業。

- ウェブ検索だけでは見つからない、掘り出し物の物件に出会いたい企業。

(参照:天貸 公式サイト)

これらのサービスはそれぞれに強みがあります。自社の状況やオフィス移転に求めるものを考慮し、複数のサービスに相談してみることで、より良い選択ができるでしょう。

まとめ

30坪というオフィススペースは、約99.3㎡(約61畳)という、スタートアップや中小企業にとって非常に現実的で活用しやすい広さです。この空間を最大限に活かすためには、そのポテンシャルを正しく理解し、計画的にアプローチすることが求められます。

本記事で解説したように、30坪のオフィスは一般的に10名から20名程度の従業員が快適に働くのに適した規模です。しかし、最適な人数は、フリーアドレスの導入やリモートワークの比率、そして何より「どのような働き方を実現したいか」という企業のビジョンによって大きく変わります。

レイアウトを検討する際は、執務スペース、会議室、リフレッシュスペースといった各機能の面積配分を考える「ゾーニング」が鍵となります。特に、自社のコンセプト(例:コミュニケーション活性化、集中環境の提供など)を明確にし、それに沿ったレイアウトパターンを選択することが、成功するオフィス作りの第一歩です。また、効率的な動線計画や消防法などの法規遵守、将来の働き方を見据えたハイブリッドワークへの対応といった実務的な視点も欠かせません。

費用面では、エリアによって大きく変動する月額賃料に加え、賃料の6ヶ月分以上にもなる初期費用、そして退去時に発生する原状回復費用までを総合的に見積もり、綿密な資金計画を立てることが不可欠です。

30坪のオフィス選びは、単なる「場所探し」ではありません。それは、自社の未来の働き方をデザインし、企業文化を形作り、従業員の満足度と生産性を向上させるための重要な経営戦略です。本記事で得た知識を基に、不動産の専門家とも連携しながら、ぜひ自社にとって最高のオフィス環境を実現してください。