企業の成長や働き方の変化に伴い、オフィスの移転や新規開設を検討する機会は少なくありません。特に、スタートアップや少数精鋭のチームにとって、「20坪」という広さは、現実的な選択肢として非常に魅力的です。しかし、実際に20坪のオフィスが自社にとって最適なのか、どれくらいの人数が快適に働けるのか、そして費用はどの程度かかるのか、具体的なイメージが湧きにくいという方も多いのではないでしょうか。

20坪のオフィスは、約66平方メートル、畳に換算すると約40畳分の広さです。この限られた空間をいかに有効活用し、生産性が高く快適なワークスペースを構築するかが、オフィス選びとレイアウト設計の鍵となります。レイアウト一つで、従業員のコミュニケーションの質や集中力、さらには企業文化の醸成にまで大きな影響を与えます。

この記事では、20坪の賃貸オフィスを検討している経営者や総務担当者の方に向けて、具体的な広さのイメージから収容人数の目安、都心部における賃料相場、そして契約にかかる初期費用や内装工事費といったトータルコストまで、詳細に解説します。さらに、基本的なレイアウトパターン4選や、企業の目的に合わせた具体的なレイアウト例も紹介し、自社の理想とするオフィス像を具体化するためのお手伝いをします。

オフィス移転は、単なる場所の移動ではありません。企業の未来を形作る重要な経営戦略の一環です。この記事を通じて、20坪という空間のポテンシャルを最大限に引き出し、失敗しないオフィス選びと理想のワークスペースを実現するための知識とヒントを得ていただければ幸いです。

目次

20坪のオフィスの広さと収容人数の目安

20坪のオフィスと聞いても、具体的にどれくらいの広さで、何人くらいが働けるのか、すぐにはピンとこないかもしれません。オフィスの規模を考える上で、この「広さ」と「収容人数」の感覚を掴むことは、物件選びやレイアウト設計の第一歩となります。ここでは、20坪の具体的な広さのイメージから、法律上の基準、そして働き方に合わせた適切な収容人数の目安までを詳しく解説します。

20坪の広さは約66㎡(畳約40畳分)

まず、基本的な単位の換算から理解を深めましょう。

不動産で使われる「坪」という単位は、日本独自の計量法に基づくものです。1坪は約3.30578平方メートル(㎡)と定められています。したがって、20坪のオフィスは以下のようになります。

- 20坪 × 約3.3㎡/坪 = 約66㎡

この約66㎡という広さを、より身近なものに例えてみましょう。

一般的な学校の教室の広さが約63㎡(7m × 9m)であるため、20坪のオフィスは学校の教室とほぼ同じか、少し広いくらいの空間だとイメージすると分かりやすいでしょう。また、畳で換算する場合、1坪あたり約2畳(京間の場合)で計算されることが多いため、20坪は約40畳分の広さとなります。一般的な8畳の部屋が5つ分と考えると、その空間の大きさをより具体的に想像できるかもしれません。

この広さがあれば、単にデスクを並べるだけでなく、小さなミーティングスペースやリフレッシュコーナーを設けることも、レイアウトの工夫次第で十分に可能です。しかし、どのような機能を持たせるかによって、収容できる人数は大きく変わってきます。

1人あたりに必要な面積の考え方

オフィスで働く従業員一人あたりに、どれくらいの面積が必要なのでしょうか。これには、法律で定められた最低基準と、快適性や生産性を考慮した推奨基準の2つの側面があります。

まず、法律上の基準として「労働安全衛生法」に基づく「事務所衛生基準規則」があります。この規則では、労働者一人あたりの「気積」と「床面積」について、以下のように定められています。

- 気積: 設備の占める容積と床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者一人あたり10立方メートル(㎥)以上であること。

- 通路の幅: 机や椅子などが置かれている場所の通路は、幅80cm以上を確保すること。

気積は「床面積 × 天井高」で計算されます。仮に天井高を一般的な2.5mとすると、一人あたりに必要な最低床面積は「10㎥ ÷ 2.5m = 4㎡」となります。これは約1.2坪に相当します。

しかし、これはあくまで健康や安全を維持するための最低限の基準です。快適で生産性の高いオフィス環境を実現するためには、より広いスペースを確保することが推奨されています。 一般的に、オフィス計画において一人あたりに必要とされる面積の目安は、1.5坪(約5㎡)から3坪(約10㎡)と言われています。

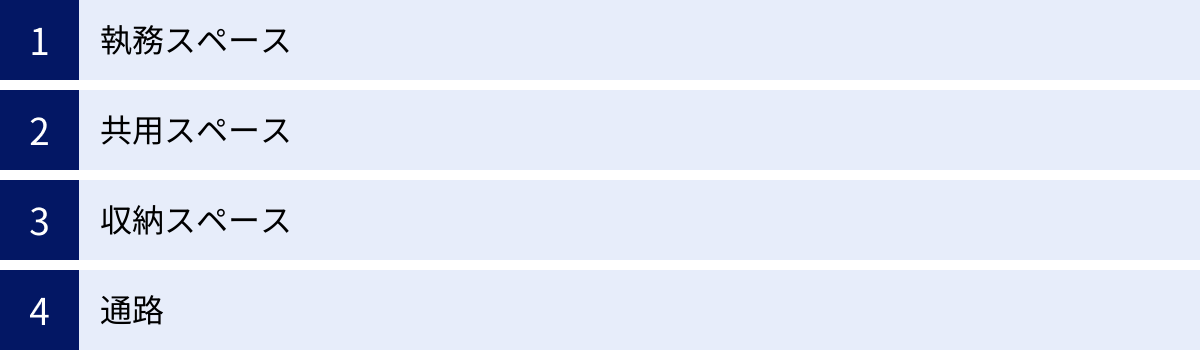

この面積には、個人の執務スペース(デスク周り)だけでなく、以下の要素が含まれます。

- 執務スペース: デスク、椅子、個人の収納など。

- 共用スペース: 会議室、応接室、リフレッシュスペース、ラウンジなど。

- 収納スペース: 書庫、サーバーラック、備品庫など。

- 通路: 人がすれ違ったり、スムーズに移動したりするための空間。

したがって、20坪のオフィスで何人が働けるかを考える際は、単にデスクがいくつ置けるかだけでなく、どのような共用スペースが必要か、どのような働き方を想定するかによって、一人あたりの必要面積を変動させて考える必要があります。

一般的なオフィスの場合:8人〜13人

従来の日本企業で多く見られるような、固定席で各従業員が自席で主に業務を行うスタイルを想定した場合の収容人数です。この場合、一人あたりの必要面積を1.5坪〜2.5坪(約5.0㎡〜8.3㎡)と設定するのが一般的です。

この計算に基づくと、20坪のオフィスの収容人数は以下のようになります。

- 20坪 ÷ 2.5坪/人 = 8人

- 20坪 ÷ 1.5坪/人 = 約13人

つまり、一般的なオフィス機能(執務スペース+最低限の共用部)を持たせる場合、20坪のオフィスではおよそ8人から13人程度が収容人数の目安となります。

【8人〜13人でのレイアウトイメージ】

この人数であれば、部署ごとにデスクをまとめる「対向式レイアウト(島型)」が最もスペース効率が高く、採用しやすいでしょう。オフィスの壁際に共有の書庫や複合機を設置し、中央に執務スペースを配置する構成が考えられます。10人以下であれば、4人程度が利用できる小さなミーティングスペースをガラスパーテーションなどで区切って設けることも可能です。13人に近づくほど、執務スペース以外の空間は限られてくるため、会議室などは設けず、執務エリアの一角をミーティングテーブルにするなどの工夫が必要になります。

ゆとりのあるオフィスの場合:5人〜7人

近年増加している、Web会議の増加やフリーアドレスの導入、リフレッシュスペースの充実など、働き方の多様化や従業員の快適性を重視するオフィスの場合、一人あたりの必要面積はより広く見積もる必要があります。この場合の目安は、一人あたり3坪〜4坪(約10.0㎡〜13.2㎡)です。

この計算に基づくと、20坪のオフィスの収容人数は以下のようになります。

- 20坪 ÷ 4坪/人 = 5人

- 20坪 ÷ 3坪/人 = 約7人

従業員のウェルビーイングや創造性を高めることを目的とするならば、5人から7人程度で20坪のオフィスを利用するのが理想的と言えるでしょう。

【5人〜7人でのレイアウトイメージ】

この人数であれば、レイアウトの自由度が格段に上がります。例えば、以下のような多様なスペースを設けることが可能です。

- 集中ブース(フォンブース): Web会議や集中したい作業のために、1人用の個室ブースを設置できます。

- リフレッシュエリア: ソファやカフェカウンターを設置し、従業員がリラックスしたり、偶発的なコミュニケーションが生まれたりする場を作れます。

- 広めの会議室: 6〜8人程度が快適に利用できる、しっかりとした会議室を確保できます。

- フリーアドレス: 全従業員分の固定席を設けず、在席率に合わせてデスク数を減らすことで、その分ラウンジやコラボレーションスペースなど、多様な働き方をサポートする空間を創出できます。

このように、同じ20坪という広さでも、どのようなオフィスを目指すかという「目的」によって、最適な収容人数は大きく異なります。 まずは自社の働き方や企業文化、将来の事業計画などを踏まえ、一人あたりに必要な面積を算出し、適切な人数を導き出すことが、失敗しないオフィス選びの第一歩となります。

20坪の賃貸オフィスにかかる費用の目安

20坪のオフィスを借りるにあたり、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。毎月発生する「賃料」はもちろんのこと、契約時にまとまった資金が必要となる「初期費用」、さらには入居後や退去時にかかる「その他の費用」まで、事前に全体像を把握しておくことが重要です。ここでは、20坪のオフィスにかかる費用の内訳と、その目安について詳しく解説していきます。

賃料相場

オフィスの賃料は、物件の価値を決定づける最も大きな要素であり、企業のランニングコストに直結します。賃料は「坪単価」で表示されるのが一般的で、「坪単価 × 面積(坪数)」で月額賃料が計算されます。

賃料を左右する主な要因は以下の通りです。

- 立地: 最寄り駅からの距離、利用可能路線の数、所在エリアのブランドイメージなど。都心部や主要駅に近いほど高くなります。

- 築年数: 新しい物件ほど賃料は高く、古い物件は比較的安価な傾向にあります。ただし、リノベーションされている場合はこの限りではありません。

- ビルグレード: 建物の規模、デザイン性、耐震性能、セキュリティレベル、設備の充実度(個別空調、OAフロアなど)によって大きく変動します。

- 階数: 一般的に、低層階よりも高層階、特に眺望の良い部屋は賃料が高くなる傾向があります。

東京都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)の賃料相場

日本のビジネスの中心地である東京都心5区は、オフィス需要が非常に高く、賃料相場も全国で最も高水準です。エリアによっても坪単価は異なりますが、近年の市況を鑑みると、中小規模ビルの場合、坪単価20,000円〜25,000円程度が一つの目安となります(2024年時点)。

この坪単価を基に、20坪のオフィスの月額賃料を計算してみましょう。

| 坪単価の目安 | 20坪の月額賃料(税抜) |

|---|---|

| 20,000円 | 400,000円 |

| 22,000円 | 440,000円 |

| 25,000円 | 500,000円 |

都心5区で20坪のオフィスを借りる場合、月額賃料として40万円から50万円程度を見込んでおくとよいでしょう。もちろん、これはあくまで目安であり、前述の通り立地やビルグレードによって大きく変動します。例えば、駅から少し離れたり、築年数が経過していたりする物件であれば、これよりも安価なケースもありますし、新築の高グレードビルであればさらに高額になります。

※賃料には別途消費税がかかるのが一般的です。また、賃料とは別に「共益費(管理費)」が必要となるケースがほとんどです。共益費は、共用部分の清掃やメンテナンス、光熱費などに充てられる費用で、これも坪単価で設定されていることが多いです(例:坪単価3,000円など)。

初期費用

賃貸オフィスを契約する際には、賃料の数ヶ月分に相当するまとまった初期費用が必要となります。一般的に、初期費用の総額は月額賃料の6ヶ月分から、多い場合で12ヶ月分以上になることもあります。月額賃料50万円の物件であれば、300万円〜600万円程度の資金を準備しておく必要があるということです。

以下に、主な初期費用の内訳を解説します。

敷金・保証金

敷金・保証金は、賃料の滞納や、退去時の原状回復費用の未払いなどに備えて、貸主(オーナー)に預けておく担保金です。住宅賃貸の敷金と目的は同じですが、オフィス賃貸の場合は相場が大きく異なります。

- 相場: 月額賃料の 6ヶ月〜12ヶ月分

- 特徴: 保証金は、契約内容によって「償却」される場合があります。償却とは、契約期間に関わらず解約時に返還されない金額のことで、「保証金のうち20%を償却」や「年2%を償却」といった形で定められています。契約時に必ず確認すべき重要な項目です。

礼金

貸主に対して、謝礼の意味で支払う費用です。住宅賃貸では一般的ですが、オフィス賃貸では礼金がない物件も増えています。

- 相場: 0〜2ヶ月分

- 特徴: 敷金・保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。

仲介手数料

物件を紹介・仲介した不動産会社に支払う手数料です。宅地建物取引業法で上限が定められています。

- 相場: 月額賃料の 1ヶ月分 + 消費税

- 特徴: 法律上の上限額であり、交渉の余地はほとんどありません。

前払賃料

契約開始月の賃料を、契約時に前もって支払うものです。

- 相場: 入居月の賃料(日割り+翌月分)

- 特徴: 例えば、4月15日から入居する場合、4月分の日割り賃料と5月分の賃料をまとめて支払うのが一般的です。

火災保険料

万が一の火災や水漏れなどの損害に備えるための保険です。加入が義務付けられていることがほとんどです。

- 相場: 年間2万円〜5万円程度

- 特徴: 補償内容によって保険料は異なります。

その他にかかる費用

賃料や初期費用以外にも、快適なオフィス環境を整え、事業をスムーズに開始するためには様々な費用が発生します。これらの費用も見落とさずに予算計画に組み込むことが極めて重要です。

内装・レイアウト工事費用

借りたオフィス空間を、自社の働き方に合わせて使いやすくするための工事費用です。物件の状態(スケルトンか居抜きか)や、工事の内容によって費用は大きく変動します。

- 相場: 坪単価 5万円〜30万円 程度

- 内訳: 壁の設置(造作壁)、床の張替え、電気・LAN配線工事、照明器具の設置、会議室の造作など。

- 20坪の場合: 100万円〜600万円 が目安。シンプルな内装であれば費用を抑えられますが、デザイン性にこだわったり、個室を多く作ったりすると高額になります。

オフィス家具・OA機器の購入費用

デスクや椅子、キャビネットといった家具や、パソコン、複合機、ビジネスフォンなどのOA機器を揃えるための費用です。

- 相場: 従業員一人あたり 10万円〜30万円 程度

- 10人オフィスの場合: 100万円〜300万円 が目安。

- コスト削減のヒント: 全てを新品で揃えるのではなく、リース契約や中古品の活用、レンタルオフィス家具サービスなどを検討することで、初期投資を大幅に抑えることが可能です。

引越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、荷物を運搬するための費用です。

- 相場: 10万円〜50万円 程度

- 変動要因: 荷物の量、移動距離、引越し時期(繁忙期は高騰)、作業員の人数など。精密機器の運搬には特殊な作業費がかかることもあります。複数の引越し業者から見積もりを取る「相見積もり」が必須です。

ネット回線などのインフラ整備費用

業務に不可欠なインターネット回線や電話回線を導入するための費用です。

- 相場: 5万円〜20万円 程度

- 内訳: 回線引き込み工事費、プロバイダ契約料、ビジネスフォン設置工事費、サーバー設定費用など。月々のランニングコストも発生します。

退去時の原状回復費用

これは将来発生する費用ですが、契約時に必ず確認しておくべき重要なコストです。賃貸オフィスは、退去時に「原状回復」、つまり入居時の状態に戻して貸主に返還する義務があります。

- 相場: 坪単価 3万円〜10万円 程度

- 20坪の場合: 60万円〜200万円 が目安。

- 注意点: 原状回復の範囲は契約書で定められています。どこまでをテナントの負担で行うのか(B工事・C工事の区分など)、事前にしっかり確認し、将来の出費として資金計画に含めておく必要があります。特に、内装を大きく変更した場合は高額になる傾向があります。

20坪オフィスの基本的なレイアウトパターン4選

20坪という限られた空間を最大限に活用し、生産性の高い快適なオフィスを実現するためには、レイアウトの設計が極めて重要です。ここでは、オフィスの基本的なレイアウトパターンを4つ取り上げ、それぞれの特徴、メリット・デメリット、そして20坪のオフィスで採用する際のポイントを詳しく解説します。

① 対向式レイアウト(島型)

対向式レイアウトは、部署やチーム単位でデスクを向かい合わせに配置する、日本のオフィスで最も広く採用されているレイアウトです。「島型レイアウト」や「対面式レイアウト」とも呼ばれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | チームメンバーが顔を合わせる形で着席し、コミュニケーションが取りやすい。 |

| メリット | ・省スペース:デスクをグループ化するため、通路スペースを効率的に確保できる。 ・コミュニケーションの活性化:チーム内の情報共有や相談がスムーズに行える。 ・配線の容易さ:島の中心に配線を集約できるため、床がすっきりする。 |

| デメリット | ・プライバシーの確保が困難:向かいの人の視線が気になり、集中しにくい場合がある。 ・業務への集中が妨げられる:会話が活発になる反面、個人の集中作業には不向きな側面も。 ・感染症対策の課題:対面での着席となるため、飛沫感染のリスクが比較的高まる。 |

【20坪オフィスでの活用ポイント】

対向式レイアウトは、スペース効率が非常に高いため、20坪のオフィスでできるだけ多くの人員を収容したい場合に最も適しています。 例えば、8人から12人程度の従業員を配置する際に有効です。

具体的なレイアウトとしては、4人1組の島を2つ、あるいは6人1組の島を2つ設置する構成が考えられます。この際、デスクとデスクの間にデスクトップパネルを設置することで、プライバシーへの配慮と集中力の維持を図ることが可能です。パネルの高さや素材(透明、半透明、不透明など)を工夫することで、コミュニケーションの取りやすさとプライバシーのバランスを調整できます。

また、頻繁にやり取りをするチーム同士の島を近くに配置し、関連性の低いチームの島は少し離すなど、業務上の連携を考慮した島の配置が重要です。壁際には共有のキャビネットや複合機を配置し、オフィスの中心部にある執務スペースへの動線を妨げないように配慮しましょう。スペースに余裕があれば、島と島の間に小さな打ち合わせ用のハイテーブルを置くことで、 impromptu(即興)なミーティングを促進することもできます。

② 同向式レイアウト(並列式)

同向式レイアウトは、すべてのデスクを同じ方向に向けて並べるレイアウトです。学校の教室のような配置から「スクール式」とも呼ばれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 全員が同じ方向(多くは窓や壁側)を向いており、後方から管理者が全体を見渡しやすい。 |

| メリット | ・集中力の維持:正面や横からの視線が気にならず、個人の作業に集中しやすい。 ・プライバシーの確保:隣席との間にパーテーションを設ければ、さらにプライベートな空間を作れる。 ・業務管理のしやすさ:管理者席を後方に配置すれば、全体の業務進捗を把握しやすい。 |

| デメリット | ・コミュニケーションの阻害:後ろを振り向かないと会話ができないため、従業員間の自発的なコミュニケーションは生まれにくい。 ・スペース効率の低下:対向式に比べ、一人あたりの占有面積が広くなり、通路も多く必要になる。 ・画一的な雰囲気:単調な配置になりがちで、創造的な雰囲気を醸成しにくい場合がある。 |

【20坪オフィスでの活用ポイント】

同向式レイアウトは、プログラマー、設計者、ライター、経理・人事などのバックオフィス部門のように、個々の集中力が業務の質に直結する職種に非常に適しています。

20坪のオフィスで採用する場合、対向式ほどの人数は収容できません。6人から8人程度が現実的な目安となるでしょう。スペース効率は落ちますが、その分、一人ひとりが落ち着いて業務に取り組める環境を提供できます。

レイアウトの工夫としては、窓に向かってデスクを配置すると、開放感が得られ、自然光を取り入れることで従業員の満足度向上につながります。一方で、壁に向かって配置すれば、より外部からの刺激を遮断し、集中力を高めることが可能です。

また、同向式レイアウトの「コミュニケーション不足」というデメリットを補うため、オフィスの一角にソファ席やカフェスペースといったリフレッシュ兼コラボレーションエリアを別途設けることが効果的です。 業務時間は集中し、休憩時間や打ち合わせでは意図的にコミュニケーションを取る、というメリハリのある働き方を促進できます。

③ フリーアドレス式レイアウト

フリーアドレス式レイアウトは、従業員の固定席を設けず、その日の業務内容や気分に合わせて自由に働く場所を選べるスタイルです。近年、働き方の多様化に伴い、導入する企業が増えています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 執務スペースに様々なタイプの席(集中ブース、ソファ席、カウンター席など)を用意する。 |

| メリット | ・スペースの有効活用:在席率(全従業員のうち、実際に出社してオフィスにいる人の割合)に合わせて座席数を設定するため、省スペース化が図れる。 ・コミュニケーションの促進:部署や役職の垣根を越えた交流が生まれやすく、新たなアイデアやイノベーションの創出が期待できる。 ・自律的な働き方の推進:従業員が自ら最適な働く場所を選ぶことで、生産性や満足度の向上が見込める。 |

| デメリット | ・マネジメントの難しさ:部下がどこにいるか把握しにくく、勤怠管理や業務指導が難しくなる場合がある。 ・荷物の管理:個人の書類や私物を保管するための個人ロッカーが必須となる。 ・導入・運用コスト:ICTツール(チャット、Web会議システムなど)の導入や、運用ルールの策定・浸透にコストと手間がかかる。 |

【20坪オフィスでの活用ポイント】

フリーアドレスは、営業職が多く日中の在席者が少ない企業や、リモートワークを積極的に導入している企業にとって、20坪という限られた空間を最大限に有効活用できる非常に合理的な選択肢です。

例えば、従業員数が15人の企業でも、平均在席率が50%であれば、座席は8席程度用意すれば足ります。これにより、固定席を設置した場合に比べて生まれる余剰スペースを、Web会議用のフォンブース、チームで議論するためのコラボレーションエリア、リラックスできるラウンジなど、付加価値の高い空間に転換できます。

20坪のオフィスでフリーアドレスを成功させるには、「ゾーニング」が鍵となります。例えば、以下のようにエリアを明確に分けることが有効です。

- 集中ゾーン: 私語や通話を禁止し、静かに集中作業を行うエリア。

- コミュニケーションゾーン: 会話や軽い打ち合わせが可能なエリア。

- Web会議ゾーン: フォンブースや防音性の高い席を配置するエリア。

- リフレッシュゾーン: 食事や休憩、雑談ができるエリア。

このように空間に役割を持たせることで、従業員は目的応じて場所を選びやすくなり、オフィス全体の生産性が向上します。

④ ブース型レイアウト

ブース型レイアウトは、デスクの一つひとつを高いパネルやパーテーションで囲み、半個室のような空間を作り出すレイアウトです。「コンセントレーション・ブース」とも呼ばれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 個々のワークスペースが物理的に区切られており、高い集中力とプライバシーが確保される。 |

| メリット | ・究極の集中環境:視覚的・聴覚的な妨げが最小限に抑えられ、非常に高い集中力を維持できる。 ・高い機密性:隣の席からPCモニターが見えにくいため、機密情報や個人情報を扱う業務に適している。 ・Web会議に最適:周囲の雑音を拾いにくく、また自分の声が漏れにくいため、Web会議を頻繁に行う業務に向いている。 |

| デメリット | ・圧迫感と孤立感:常に囲まれた空間にいるため、圧迫感や孤立感を感じやすい。 ・コミュニケーションの著しい低下:偶発的な会話や相談がほぼ発生しないため、チームワークが求められる業務には不向き。 ・コストとスペース効率:設置コストが高く、一人あたりの占有面積も大きくなる。 |

【20坪オフィスでの活用ポイント】

ブース型レイアウトは、その特性上、オフィス全体に採用するケースは稀です。研究開発職、弁護士や会計士などの士業、高度な分析を行うアナリストなど、極めて高い集中力と機密保持が求められる特定の職種のために、オフィスの一角に設置するのが一般的です。

20坪のオフィスにおいては、他のレイアウトとのハイブリッド型で導入するのが現実的です。 例えば、基本は対向式レイアウトやフリーアドレスとし、壁際などに2〜4席程度のブース席を「集中作業専用エリア」として設ける方法です。これにより、普段はオープンな環境でコミュニケーションを取りつつ、集中したい時だけブース席を利用するという、柔軟な働き方が可能になります。

最近では、後付けで設置できる1人用の「フォンブース」や「ワークブース」も多様な製品が登場しています。これらを数台導入するだけでも、Web会議が多い現代の働き方に効果的に対応でき、従業員の満足度を大きく向上させることができるでしょう。

【目的別】20坪オフィスのレイアウト具体例

基本的なレイアウトパターンを理解した上で、次に「自社の目的」を達成するためには、それらをどう組み合わせ、具体的にどのような空間をデザインすればよいのかを考えていきましょう。ここでは、企業が抱える代表的な課題や目標に焦点を当て、20坪のオフィスで実現可能なレイアウトの具体例を3つの目的別に紹介します。

コミュニケーションを活性化させるレイアウト

【目的・背景】

- チームの一体感を醸成し、組織力を高めたい。

- 部署や役職の垣根を越えた偶発的な会話(セレンディピティ)から、新しいアイデアを生み出したい。

- 風通しの良い、活気のある企業文化を育みたい。

【こんな企業におすすめ】

- スタートアップ企業、ベンチャー企業

- クリエイティブ職、企画・マーケティング職が多い企業

- トップダウンではなく、ボトムアップの意見を重視する企業

【レイアウトの具体例】

この目的を達成するためのキーワードは「人の流れ」と「交差点」です。意図的に人が集まり、自然と会話が生まれるような「仕掛け」をレイアウトに組み込みます。

- ハイブリッド・レイアウトの採用:

執務エリアは、チーム内の連携を密にするため「対向式レイアウト」を基本とします。ただし、デスクは固定せず、プロジェクトごとに席替えを行うなど、柔軟な運用を取り入れると良いでしょう。そして、オフィスの中央や動線が交差する場所に「マグネットスペース」を設置します。 - マグネットスペースの設置:

マグネットスペースとは、人が磁石のように引き寄せられる魅力的な共有空間のことです。20坪のオフィスでは、以下のような機能を持たせることが考えられます。- カフェカウンター: 高めのカウンターとスツールを設置し、コーヒーメーカーやウォーターサーバーを置きます。休憩や雑談の場となり、異なる部署のメンバーが顔を合わせる機会が増えます。

- ファミレス席: 壁際にソファとテーブルを組み合わせた、ファミリーレストランのようなブース席を設けます。リラックスした雰囲気で、ランチや非公式なミーティングに活用できます。

- ホワイトボード・ウォール: オフィスの壁一面をホワイトボード仕様にします。誰でも自由にアイデアを書き込めるようにすることで、議論が可視化され、他の従業員の目に触れることで新たな発想につながります。

- 動線計画の工夫:

執務エリアから休憩スペースや出入り口へ向かう際に、必ずこのマグネットスペースを通るような動線を設計します。あえて少し遠回りさせるような設計にすることで、偶発的な出会いの確率を高めることができます。 - 家具の選定:

固定された重い家具ばかりでなく、キャスター付きのデスクやテーブル、スツールなどを導入します。これにより、必要に応じてレイアウトを簡単に変更でき、 impromptu(即興)なワークショップや全体ミーティングにも対応できる、ダイナミックな空間が生まれます。

【20坪での架空レイアウトプラン(従業員8名)】

- 入口付近: オープンなカフェカウンターとファミレス席(4名用)を設置。来客時の簡単な打ち合わせにも使用。

- オフィス中央: 4人掛けの対向式デスクを2島配置。デスク間には低いデスクトップパネルを設置し、会話を妨げないようにする。

- 窓際: 景色の良い窓際に、個人作業もできるカウンターテーブルを設置。フリーアドレス席として運用。

- 壁際: 複合機、共有キャビネット、そして壁一面のホワイトボードを設置。

Web会議や集中作業に対応したレイアウト

【目的・背景】

- リモートワークと出社を組み合わせたハイブリッドワークが定着し、オフィスでのWeb会議が増加した。

- オープンなオフィスで、Web会議の声が他の従業員の集中を妨げている。

- 集中して企画書を作成したり、データを分析したりする静かな環境が足りない。

【こんな企業におすすめ】

- ハイブリッドワークを導入している企業

- 営業職やコンサルタントなど、社外とのWeb会議が多い職種

- エンジニアやデザイナーなど、高い集中力を要する職種

【レイアウトの具体例】

この目的を達成するためのキーワードは「ゾーニング」と「個の空間」です。オフィス内を用途に応じて明確にエリア分けし、オンラインとオフライン、集中と協業が共存できる環境を構築します。

- 明確なゾーニング:

20坪の空間を、カーペットの色や床材、照明、間仕切りの種類を変えることで、視覚的・心理的にエリア分けします。- フォーカス・ゾーン(集中エリア): 私語や通話を原則禁止とするエリア。執務席は「同向式レイアウト」や、パネルで囲まれた「ブース席」を配置し、個人の作業に没頭できる環境を整えます。

- コラボレーション・ゾーン(協業エリア): 活発な会話やディスカッションを推奨するエリア。可動式のホワイトボードやモニターを設置したミーティングスペース、オープンなソファ席などを配置します。

- Web会議エリア: 防音・吸音性能に配慮したエリア。後述するフォンブースなどを集約して設置します。

- 多様な「個の空間」の設置:

Web会議や集中作業の需要に応えるため、様々なタイプの個別スペースを設けます。- フォンブース: 1人用の完全個室ブースです。防音性が高く、周囲を気にせずWeb会議ができます。20坪のオフィスでも、1〜2台設置するだけで劇的に環境が改善されます。

- 半個室ブース: 3方をパネルで囲んだブース席。完全個室ほどの遮音性はありませんが、視覚が遮られるため集中しやすく、短時間のWeb会議にも対応できます。

- 1人用会議室: 20坪のスペースに余裕があれば、2〜4名用の会議室を1つ作り、その中に1人用のデスクを設置して「Web会議専用ルーム」として予約制で運用する方法も有効です。

- 吸音・防音対策:

空間全体で音の問題に対処することも重要です。天井に吸音パネルを設置したり、吸音効果のあるパーテーションやカーペットを採用したりすることで、オフィス内の反響音を抑え、Web会議の声が響き渡るのを防ぎます。

【20坪での架空レイアウトプラン(フリーアドレス/在籍率60%想定)】

- 窓際(フォーカス・ゾーン): 壁向きの同向式デスクを4席と、半個室ブースを2席設置。

- オフィス中央(コラボレーション・ゾーン): 4人用のミーティングテーブルとソファ席を配置。可動式ホワイトボードを常設。

- 入口付近(Web会議エリア): 1人用のフォンブースを2台設置。隣には個人用のロッカーを配置。

- その他: 天井に吸音パネルを設置し、床は全面カーペット敷きとする。

オープンスペースを有効活用したレイアウト

【目的・背景】

- 採用活動において、企業の魅力や先進性をアピールしたい。

- 来客者に、開放的でクリエイティブな企業文化を感じてもらいたい。

- 従業員がリラックスでき、偶発的な交流が生まれるようなサードプレイスをオフィス内に作りたい。

【こんな企業におすすめ】

- ブランディングを重視する企業(IT、デザイン、広告など)

- 来客が多い企業

- 従業員のエンゲージメントや満足度向上を目指す企業

【レイアウトの具体例】

この目的を達成するためのキーワードは「見せるオフィス」と「多目的空間」です。エントランスからの第一印象を重視し、一つの空間が複数の役割を果たす柔軟な設計を目指します。

- エントランスと一体化したラウンジ:

従来のように、エントランスと執務室を壁で完全に区切るのではなく、入口から入ってすぐの最も目立つ場所に、デザイン性の高いラウンジスペースを設けます。 ここは、来客時の待合・応接スペースとしてだけでなく、普段は従業員が自由に使えるリフレッシュスペースやランチスペース、非公式なミーティングスペースとしても機能します。 - 空間を緩やかに区切る工夫:

執務エリアとの境界は、壁ではなく、ガラスパーテーションやデザイン性の高いシェルフ(本棚)、観葉植物、床材の切り替えなどを使って緩やかに区切ります。これにより、開放感を保ちながらも、セキュリティやプライバシーを確保し、空間にメリハリを生み出します。ガラスパーテーションにすれば、ラウンジから執務エリアの活気ある様子が伝わり、企業のダイナミズムをアピールできます。 - 可動式家具による多目的利用:

ラウンジスペースには、スタッキング(積み重ね)できる椅子や、折りたたみ可能なテーブル、キャスター付きのソファなどを採用します。これにより、普段はラウンジとして使いつつ、必要に応じて家具を移動させれば、社内セミナーや勉強会、懇親会などを開催できるイベントスペースに早変わりします。20坪という限られた空間を、時間帯や目的に応じて最大限に活用するアイデアです。 - 企業らしさを表現するデザイン:

ラウンジスペースのデザインは、企業のブランディングそのものです。コーポレートカラーを取り入れた家具や壁紙を選んだり、自社製品や事業に関連するアートを飾ったりすることで、訪問者に自社のアイデンティティを強く印象付けることができます。

【20坪での架空レイアウトプラン(ブランディング重視)】

- エントランス〜オフィス前方1/3: 全面をオープンなラウンジスペースに。デザイン性の高いソファ、ローテーブル、カフェカウンターを設置。床はフローリング調にして温かみを演出。

- オフィス中間: ラウンジと執務エリアを区切るガラスパーテーションと、背の低いオープンシェルフを設置。

- オフィス後方2/3: 執務エリア。フリーアドレスとし、様々なタイプのデスク(大型の共有テーブル、窓際のカウンター席など)を配置。床はカーペットにして音を吸収。奥に小さな会議室(4名用)を1つ確保。

失敗しない!20坪の賃貸オフィスを選ぶ際のポイント

理想のレイアウトを思い描いても、それを実現できない物件を選んでしまっては元も子もありません。20坪のオフィス選びは、単に広さや賃料だけで決めるのではなく、自社の現在と未来を見据えた多角的な視点が必要です。ここでは、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、物件を選ぶ際に必ずチェックすべき7つの重要なポイントを解説します。

移転の目的を明確にする

物件探しを始める前に、まず「なぜオフィスを移転するのか」という根本的な目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、物件選びの判断基準がぶれてしまい、最適な選択ができません。

目的の例:

- 事業拡大に伴う人員増加への対応: 現在のオフィスが手狭になったため。

- コスト削減: より賃料の安いエリアや物件に移転したい。

- 優秀な人材の採用強化: より交通の便が良く、魅力的なエリアに移転したい。

- 企業ブランディングの向上: クライアントや取引先に良い印象を与えるオフィスにしたい。

- 働き方改革の推進: リモートワークと連携したフリーアドレス制を導入したい。

- 従業員の満足度向上: 通勤の利便性や周辺環境を改善したい。

目的が明確になれば、立地、広さ、ビルグレード、レイアウトの自由度など、物件に求める条件の優先順位が自ずと決まります。 例えば、「採用強化」が最優先なら多少賃料が高くても駅近の物件、「コスト削減」が最優先なら多少古くても賃料の安い物件、というように、合理的な判断が可能になります。

自社の働き方に合っているか確認する

次に、自社の「働き方の実態」を客観的に把握することが重要です。デザイン性や理想だけでオフィスを選んでしまうと、実際の業務フローと乖離が生まれてしまいます。

確認すべき項目:

- 出社率・在席率: 全従業員のうち、平均して何割がオフィスに出社していますか? 営業職が多く日中は外出が多いのか、それとも内勤のエンジニアが多いのか。出社率が低ければ、フリーアドレスを導入してスペースを有効活用できます。

- 業務の特性: 個人の集中作業が多いのか、チームでの協業が多いのか。Web会議の頻度はどのくらいか。これにより、必要なレイアウト(同向式か対向式か)や、フォンブースの必要性が判断できます。

- ペーパーレス化の進捗: 書類の保管は多いですか? ペーパーレス化が進んでいれば、大きな書庫は不要になり、その分スペースを他の用途に使えます。

自社の働き方を正しく理解することで、必要な座席数や会議室の数、求められる機能が具体化し、物件の過不足を正確に見極めることができます。

将来的な人員増加を考慮に入れる

オフィス契約は通常2〜3年の普通借家契約が一般的です。契約期間中に人員が増加し、すぐに手狭になってしまう事態は避けなければなりません。

- 事業計画との連携: 今後1〜3年の事業計画や採用計画を確認し、将来の最大人員数を予測します。

- 余裕を持った広さの検討: 予測される最大人員数を収容できる広さを選ぶのが理想です。ただし、それまでは無駄なスペースとコストが発生します。

- 柔軟な拡張性: すぐに増床できる(隣の区画が空いている、同じビル内に空きがある)、あるいは移転しやすい契約条件(解約予告期間が短いなど)の物件を選ぶという選択肢もあります。

目先の最適化だけでなく、企業の成長フェーズを見越した上で、将来的な拡張性や柔軟性を考慮して物件を選ぶ視点が不可欠です。

レイアウトの自由度を確認する

内見時には、希望のレイアウトが実現可能かどうか、物理的な制約を細かくチェックする必要があります。

- 形状と柱の位置: オフィスの形は正方形に近いほどレイアウトの効率が良くなります。いびつな形だったり、部屋の真ん中に太い柱があったりすると、デッドスペースが生まれやすく、デスクの配置に大きな制約が出ます。

- 天井高: 天井が低いと圧迫感があり、空間が狭く感じられます。一般的な天井高は2.5m〜2.7mですが、それ以上あると開放感が格段に向上します。

- 床の仕様(OAフロア): OAフロア(フリーアクセスフロア)が設置されていれば、床下に配線を通せるため、デスクの配置を自由に行え、足元もすっきりします。OAフロアでない場合は、配線ルートが限られるため、レイアウトの自由度が著しく低下します。

- 壁の構造: パーテーションを設置して会議室などを作りたい場合、その壁が建物の構造上取り払えない「構造壁」でないかを確認する必要があります。

- コンセントの位置と容量: 電気コンセントの位置や数、アンペア数(電気容量)が十分かを確認します。PCや複合機など、使用する電力量を事前に計算し、容量が不足しそうであれば増設工事が可能かを確認しておく必要があります。

必要な設備や共用スペースの有無をチェックする

専有部分だけでなく、ビル全体の設備や共用部も、オフィスの快適性や利便性、さらには企業の信頼性を左右する重要な要素です。

- 空調設備:

- 個別空調かセントラル空調か: 個別空調であれば、部屋ごとやエリアごとに温度設定やON/OFFが可能で、残業時にも対応しやすいです。セントラル空調はビル全体で管理されるため、自由な調整ができません。

- 利用可能時間: 24時間利用可能か、平日の夜間や休日は停止するのかを確認します。

- セキュリティ:

- エントランス: オートロックか、誰でも自由に入れるか。

- 警備体制: 機械警備(セコム、アルソックなど)の有無、夜間や休日の有人警備の有無。

- エレベーター: 基数と待ち時間。従業員数や来客数に対して十分な数があるか、朝の通勤時間帯に混雑しすぎないかを確認します。

- トイレ:

- 男女別か: 従業員の快適性にとって非常に重要です。

- 清掃状況: 清潔に保たれているかは、ビル管理の質を測るバロメーターになります。

- 個室の数: 従業員数に対して十分か。

- その他の共用部: 給湯室、喫煙スペース、リフレッシュルーム、屋上テラス、貸し会議室など、ビルに付帯する共用施設があれば、自社のオフィス内に設けなくても済む機能が出てくるため、コスト削減につながります。

立地と周辺環境を調査する

物件そのものだけでなく、その周辺環境も従業員の働きやすさやビジネスの効率に大きく影響します。

- 交通アクセス:

- 最寄り駅からの距離: 実際に歩いてみて、信号の待ち時間なども含めたリアルな所要時間を確認します。「徒歩5分」と表記されていても、坂道が多かったり、歩道が狭かったりすることもあります。

- 利用可能路線: 複数の路線が利用できると、従業員の通勤の利便性が高まり、交通障害時のリスクも分散できます。

- 周辺の利便性:

- ランチ環境: コンビニ、弁当屋、飲食店が周辺に豊富にあるかは、従業員の満足度に直結します。

- ビジネスインフラ: 銀行のATM、郵便局、役所の出張所などが近くにあると、業務効率が上がります。

- 顧客へのアクセス: 主要な取引先や顧客のもとへ訪問しやすい立地かどうかも、営業効率の観点から重要です。

複数の物件を比較検討する

最後に、最も重要なことの一つが、一つの物件に固執せず、必ず複数の物件を内見し、比較検討することです。

理想は3〜5件程度の物件をリストアップし、実際に足を運ぶことです。内見の際には、事前に作成したチェックリストを持参し、各物件を同じ基準で評価できるようにします。

比較検討する際には、以下のような比較表を作成すると、客観的な判断がしやすくなります。

| 項目 | 物件A | 物件B | 物件C |

|---|---|---|---|

| 月額総コスト | 55万円 | 52万円 | 60万円 |

| 初期費用合計 | 330万円 | 416万円 | 360万円 |

| 駅からの距離 | 徒歩3分 | 徒歩8分 | 徒歩1分 |

| レイアウト自由度 | 高(OAフロア) | 中(柱が多い) | 非常に高い |

| ビル設備 | 個別空調 | セントラル | 新しく充実 |

| 総合評価 | ◎ | △ | ◯ |

このように多角的に比較することで、「賃料は少し高いが、駅近で設備も新しく、レイアウトもしやすい物件Bの方が、長期的に見て生産性が上がりそうだ」といった、コストだけではない総合的な価値判断が可能になります。

契約後に快適なオフィス環境を作るためのコツ

無事に理想の物件を契約できた後、次はいよいよその空間を、従業員が毎日快適に、そして生産性高く働ける場所に作り上げていくフェーズです。ここでは、内装工事や家具選びの際に役立つ、快適なオフィス環境を作るための3つの重要なコツを紹介します。

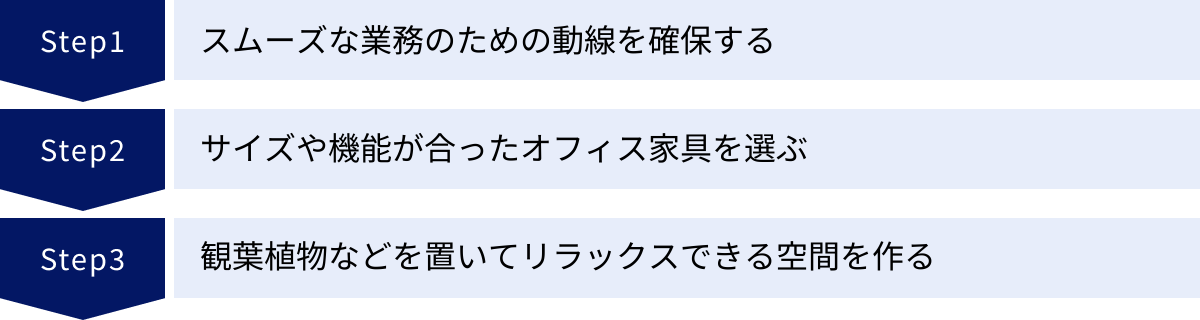

スムーズな業務のための動線を確保する

オフィスにおける「動線」とは、人がオフィス内を移動する軌跡のことです。 この動線計画が優れているかどうかは、日々の業務効率や従業員のストレスに直接影響を与えます。動線が複雑だったり、狭かったりすると、人がぶつかったり、移動に時間がかかったりして、無意識のうちに生産性を低下させてしまいます。

快適な動線を確保するためのポイントは以下の通りです。

- 通路幅の基準を設ける:

人がスムーズに移動・すれ違いできる通路幅を確保することが基本です。一般的な基準は以下の通りです。- メイン動線: 多くの人が頻繁に通る、オフィスの中心的な通路。幅は120cm以上を確保するのが理想です。これにより、人がすれ違う際や、台車などを利用する際にも余裕が生まれます。

- サブ動線: デスクとデスクの間など、個人の席へのアクセスのための通路。最低でも80cm、できれば100cm程度あると、椅子を引いても後ろの人にぶつかりにくくなります。

- 収納家具周り: 書庫やキャビネットの前は、扉や引き出しを開けた状態で人が通れるスペースが必要です。120cm〜150cm程度の幅を確保しましょう。

- ゾーニングに基づいた動線計画:

前の章で解説した「ゾーニング(エリア分け)」の考え方は、動線計画にも密接に関わります。- 集中ゾーンとコミュニケーションゾーンを分ける: 静かに集中したい人のすぐ後ろを、多くの人が頻繁に行き来するようなレイアウトは避けるべきです。集中ゾーンへの動線はできるだけシンプルにし、不要な人の出入りが少なくなるように配置します。

- 共有機器の配置を工夫する: 複合機やシュレッダー、ウォーターサーバーなど、全従業員が利用する共有機器は、特定のエリアに固執せず、オフィスの中央や各動線が交差するアクセスしやすい場所に配置します。これにより、誰かの業務を妨げることなく、スムーズな利用が可能になります。

- 回遊性のある動線:

行き止まりの多い動線は、人の流れを滞らせ、窮屈な印象を与えます。可能であれば、オフィス内をぐるりと一周できるような「回遊動線」を設けることを検討しましょう。回遊動線は、移動の選択肢を増やし、開放感を生み出すだけでなく、部署間の偶発的なコミュニケーションを促進する効果も期待できます。20坪のオフィスでは、中央に会議室や収納家具を配置し、その周りを回れるように設計するなどの工夫が考えられます。

動線計画は、単に線を引く作業ではありません。従業員一人ひとりの一日の動きをシミュレーションし、どこでボトルネックが発生しそうか、どこをスムーズにすれば快適性が上がるかを具体的に想像することが成功の鍵です。

サイズや機能が合ったオフィス家具を選ぶ

オフィス家具は、一度購入すると長期間使用するものです。デザイン性だけでなく、従業員の健康や生産性に直結する「機能性」と、オフィスの広さに合った「サイズ」を慎重に選ぶ必要があります。

- オフィスチェアは「投資」と考える:

従業員が1日で最も長く接する家具がオフィスチェアです。座り心地の悪い椅子は、腰痛や肩こりの原因となり、集中力の低下や健康問題に直結します。- 機能性: 座面の高さ調整、リクライニング機能、アームレストの調整機能など、自分の体に合わせて細かく調整できる高機能チェアを選ぶことを強く推奨します。これは、従業員の健康を守る「健康経営」の観点からも非常に重要な投資です。

- 試座の重要性: カタログのスペックだけで選ばず、必ずショールームなどで実際に座ってみて、座り心地を確かめましょう。 従業員数名で試座し、意見を聞くのも良い方法です。

- デスクは業務内容に合わせて選ぶ:

デスクのサイズは、業務効率に大きく影響します。- サイズ: 一般的な事務作業であれば、幅1,200mm × 奥行700mmが標準的なサイズです。デュアルモニターを使用したり、大きな図面を広げたりする業務であれば、幅1,400mm以上の広い天板が必要になります。

- 機能性: 近年注目されているのが「昇降式デスク」です。ボタン一つで天板の高さを変えられ、立ったり座ったりを繰り返しながら仕事ができます。長時間同じ姿勢でいることを防ぎ、眠気の防止や健康促進に効果的です。フリーアドレスのオフィスで、不特定多数の人が使うデスクとしても適しています。

- 収納は「ペーパーレス化」を前提に考える:

「とりあえず」で大きなキャビネットを大量に購入するのは避けましょう。ペーパーレス化が進む現代において、過剰な収納家具は貴重なオフィススペースを圧迫するだけです。- 必要な量の見極め: まずは、本当に紙で保管しなければならない書類がどれくらいあるのかを精査します。

- 個人と共有のバランス: 個人のデスク下に置くワゴン(袖机)を廃止し、共有のキャビネットや個人用ロッカーに集約することで、足元がすっきりし、オフィス全体も整理整頓された印象になります。フリーアドレスを導入する場合は、A4ファイルボックスが入るサイズの個人ロッカーが必須です。

観葉植物などを置いてリラックスできる空間を作る

機能性や効率性だけでなく、従業員が心理的に「心地よい」と感じられる空間を作ることも、オフィスの価値を高める上で非常に重要です。その最も手軽で効果的な方法の一つが、観葉植物など、自然の要素を取り入れることです。

これは「バイオフィリックデザイン」という考え方に基づいています。人間は本能的に自然とのつながりを求める性質(バイオフィリア)があり、オフィス空間に植物や自然光、木材などの自然要素を取り入れることで、以下のような効果が期待できるとされています。

- ストレスの軽減

- 集中力と創造性の向上

- 空気質の改善

- 従業員の満足度と幸福度の向上

【20坪オフィスでの具体的な取り入れ方】

- 効果的な配置:

- エントランス: 会社の「顔」であるエントランスにシンボルツリーとなるような少し大きめの植物を置くと、訪問者に好印象を与えます。

- リフレッシュスペース: ソファの横やカフェカウンターの周りに配置すると、リラックス効果が高まります。

- デスク周り: 各デスクに小さな多肉植物やエアプランツなどを置くのも手軽でおすすめです。

- 空間の仕切りとして: 背の高い植物を列にして並べることで、圧迫感のない柔らかなパーテーションとして活用することもできます。

- 管理の手間を考慮する:

本物の植物は癒やし効果が高い一方で、水やりや剪定、病害虫の対策など、日々のメンテナンスが必要です。- 育てやすい品種を選ぶ: サンスベリア、ポトス、モンステラなどは、比較的日陰に強く、管理がしやすい代表的なオフィスグリーンです。

- フェイクグリーンの活用: 最近のフェイクグリーンは非常に精巧で、本物と見間違うほどのクオリティのものも多くあります。メンテナンスの手間をかけたくない場所には、フェイクグリーンを効果的に使うのも良い選択です。

- レンタルサービスの利用: 植物のレンタル・メンテナンスサービスを利用すれば、専門の業者が定期的に訪問し、水やりから交換まで全て行ってくれます。常に生き生きとした状態の植物を維持できるため、非常に便利です。

観葉植物一つで、無機質になりがちなオフィス空間に彩りと生命感が生まれ、働く人々の心に潤いを与えます。快適なオフィス環境作りは、物理的な快適さ(動線、家具)と、心理的な快適さ(リラックスできる雰囲気)の両輪で考えることが、従業員のエンゲージメントを高め、最終的には企業全体の生産性向上につながるのです。