店舗開業を目指す多くの事業者にとって、初期投資は大きな課題です。特に、内装工事や設備導入にかかる費用は、事業計画全体の成否を左右する重要な要素となります。そんな中、開業のハードルを大きく下げてくれる選択肢として注目されているのが「居抜き物件」です。

居抜き物件をうまく活用すれば、コストを抑え、スピーディーに事業をスタートできます。しかし、その一方で、特有のデメリットや注意点も存在し、安易に契約すると「こんなはずではなかった」という事態に陥りかねません。

この記事では、居抜き物件の基本的な知識から、メリット・デメリット、契約の核心である「造作譲渡」の仕組み、そして失敗しないための具体的なチェックポイントまで、網羅的に解説します。これから開業を考えている方はもちろん、すでに物件探しを始めている方も、ぜひ本記事を参考にして、成功への第一歩を踏み出してください。

目次

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナント(借主)が使用していた内装、設備、什器(じゅうき)などがそのまま残された状態で、次のテナントに引き渡される賃貸物件のことです。特に飲食店や美容室、クリニックなど、専門的な設備が必要となる業種で多く見られます。

具体的に残されているものとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 内装: 壁紙、床材、天井、カウンター、個室の間仕切りなど

- 設備: 厨房設備(コンロ、シンク、冷蔵庫、フライヤーなど)、空調設備(業務用エアコン)、給排気設備(ダクト、フード)、給排水設備、ガス設備、電気設備など

- 什器: テーブル、椅子、ソファ、陳列棚、レジカウンターなど

これらの内装や設備は、本来であれば新しいテナントが多額の費用と時間をかけて一から設置するものです。居抜き物件は、これらを丸ごと引き継げる可能性があるため、開業希望者にとって非常に魅力的な選択肢となり得ます。

なぜこのような物件が存在するのでしょうか。主な理由としては、退去するテナント側の事情が挙げられます。通常、賃貸物件を退去する際は「原状回復義務」に基づき、入居時の状態(スケルトン状態)に戻してから明け渡す必要があります。しかし、この原状回復工事には高額な費用がかかります。そこで、次のテナントに内装や設備を買い取ってもらう(=造作譲渡)ことで、退去費用を削減したいというニーズが生まれるのです。

一方、物件のオーナー(貸主)にとっても、空室期間を短縮でき、安定した家賃収入に繋がりやすいというメリットがあります。このように、退去者、入居者、オーナーの三者にとって利点があるため、居抜き物件という取引形態が成立しています。

ただし、すべての設備が良好な状態で残っているとは限りません。中には老朽化した設備や、現代の基準に合わない内装も含まれているため、物件を見極める力が重要になります。

スケルトン物件との違い

居抜き物件の対義語としてよく使われるのが「スケルトン物件」です。この二つの違いを理解することは、自身の事業計画に最適な物件を選ぶ上で不可欠です。

スケルトン物件とは、建物の構造体(柱、梁、床、壁)がむき出しになった、内装や設備が何もない状態の物件を指します。「コンクリート打ちっぱなし」の状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

ここでは、居抜き物件とスケルトン物件の主な違いを比較表で整理してみましょう。

| 比較項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い(内装・設備費を大幅に削減) | 高い(内装・設備費がすべてかかる) |

| 開業までの期間 | 短い(設計・工事期間を短縮) | 長い(設計から工事まで数ヶ月以上) |

| レイアウトの自由度 | 低い(既存のレイアウトに制約される) | 高い(ゼロから自由に設計できる) |

| 設備の品質 | 不明(劣化や故障のリスクあり) | 新品(自分で選定・導入できる) |

| 原状回復義務 | ケースバイケース(契約内容による) | 原則、スケルトン状態に戻す必要がある |

| 物件数 | 少ない(条件に合う物件は希少) | 多い(一般的な賃貸借契約) |

この表からも分かるように、両者には一長一短があります。

居抜き物件が向いているのは、「初期投資を抑え、できるだけ早く事業を始めたい」という方です。特に、前のテナントと同業種での開業を考えている場合、既存の設備を最大限に活用でき、大きなメリットを享受できます。例えば、ラーメン店の居抜き物件で新たにラーメン店を開業する場合などが典型例です。

一方、スケルトン物件が向いているのは、「資金に余裕があり、店舗のコンセプトやデザインに徹底的にこだわりたい」という方です。独自のブランドイメージを確立したい、他店との差別化を図りたい、最新の設備を導入したいといったニーズがある場合は、スケルトン物件の方が適しています。設計の自由度が高いため、理想の空間をゼロから創り上げることが可能です。

まとめると、居抜き物件は「時間とコスト」を重視する現実的な選択肢であり、スケルトン物件は「自由度とオリジナリティ」を追求する理想的な選択肢と言えるでしょう。どちらが良い・悪いというわけではなく、自身の事業計画、資金力、そして何を最も重視するかによって、最適な選択は異なります。この違いを深く理解することが、成功する店舗作りの第一歩となります。

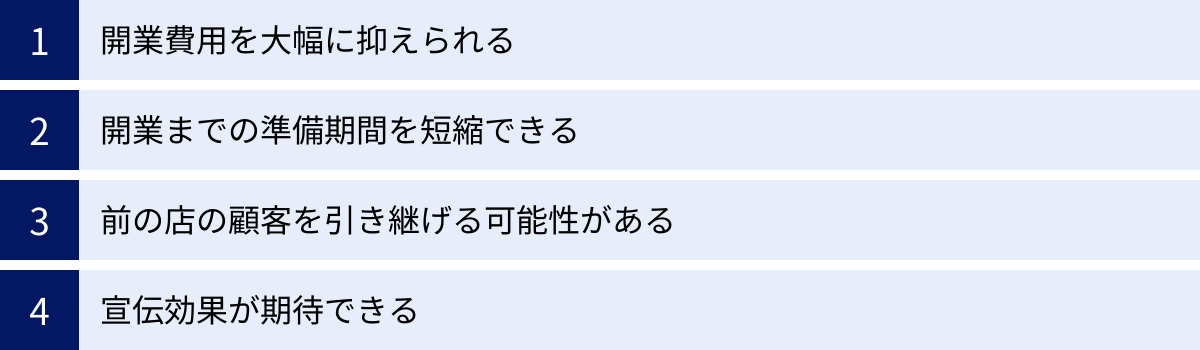

居抜き物件の4つのメリット

居抜き物件が多くの開業希望者から選ばれるのには、明確な理由があります。ここでは、居抜き物件が持つ4つの大きなメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。これらのメリットを最大限に活かすことが、スムーズな事業立ち上げに繋がります。

① 開業費用を大幅に抑えられる

居抜き物件を選ぶ最大のメリットは、何と言っても開業にかかる初期費用を劇的に削減できる点にあります。店舗を開業する際、物件取得費(保証金、礼金など)の次に大きなウェイトを占めるのが、内装工事費と設備購入費です。

スケルトン物件から店舗を立ち上げる場合、これらの費用は数百万円から、規模や業種によっては1,000万円を超えてしまうことも珍しくありません。内装デザインの設計、壁や床の施工、電気・ガス・水道の配管工事、空調や排気ダクトの設置、厨房機器や什器の購入など、すべてをゼロから行う必要があるためです。

しかし、居抜き物件であれば、これらの内装や設備がすでに備わっています。もちろん、状態の良い内装や設備を有償で譲り受ける「造作譲渡料」が発生する場合がほとんどですが、一からすべてを揃える費用と比較すれば、はるかに安価に済むケースが一般的です。

具体例を挙げてみましょう。例えば、都内で15坪のカフェをスケルトンから開業する場合、内装工事費だけで500万円~800万円、厨房機器や空調設備、什器の購入にさらに200万円~400万円程度かかると言われています。合計で700万円~1,200万円の初期投資が必要になる計算です。

これに対し、同規模のカフェの居抜き物件を、造作譲渡料200万円で契約できたとします。もちろん、一部の設備の入れ替えや内装の補修に多少の費用がかかる可能性はありますが、それでも総額を大幅に圧縮できます。この差額の数百万円は、事業を軌道に乗せるための運転資金や、効果的な広告宣宣伝費、質の高い人材の確保など、他の重要な要素に投資できます。

開業時の資金的な余裕は、精神的な余裕にも繋がり、事業初期の不安定な時期を乗り越えるための大きな力となります。 このコスト削減効果こそが、居抜き物件が持つ最も強力なアドバンテージと言えるでしょう。

② 開業までの準備期間を短縮できる

事業を始める上で、「時間」は「お金」と同じくらい貴重な資源です。居抜き物件は、開業準備にかかる時間を大幅に短縮できるという点でも大きなメリットがあります。

スケルトン物件の場合、契約してから実際に営業を開始するまでには、長い準備期間が必要です。大まかな流れは以下のようになります。

- 店舗コンセプトの確定

- 内装デザイナー・設計事務所の選定

- 設計・デザインの打ち合わせ(数週間~1ヶ月以上)

- 施工業者の選定・見積もり取得

- 内装・設備工事(1ヶ月~3ヶ月以上)

- 什器の搬入・設置

- 保健所などの営業許可申請・検査

- オープン

このように、設計から工事完了まで数ヶ月を要するのが一般的です。この期間中、店舗は収益を一切生みませんが、家賃(フリーレント期間がなければ)は発生し続けます。これは「空家賃」と呼ばれ、開業者の資金を圧迫する大きな要因となります。

一方、居抜き物件の場合は、内装や設備の大部分がすでに完成しているため、設計や大規模な工事のプロセスを省略、または大幅に簡略化できます。基本的な流れは以下の通りです。

- 既存の設備・内装の点検・清掃

- 必要に応じた部分的な補修や設備の入れ替え(数日~数週間)

- 什器のレイアウト調整

- 保健所などの営業許可申請・検査

- オープン

内装の状態が良ければ、契約後わずか数週間から1ヶ月程度でオープンすることも不可能ではありません。開業までの期間が短縮されれば、その分早く売上を立てることができ、資金繰りが楽になります。 また、空家賃の発生を最小限に抑えられるため、キャッシュフローの観点からも非常に有利です。

ビジネスチャンスは鮮度が命です。特定のシーズンやイベントに合わせて開業したい場合など、タイミングが重要な事業にとっては、このスピード感は大きな武器となるでしょう。

③ 前の店の顧客を引き継げる可能性がある

立地や業種にもよりますが、居抜き物件には前の店の顧客を自然な形で引き継げる可能性があるという、ユニークなメリットがあります。

特に、前の店が同業種であり、地域住民から長年愛されていた場合、その跡地に同じような店がオープンすれば、かつての常連客が「新しいお店はどうだろう?」と興味を持って訪れてくれる可能性が高まります。これは、ゼロから新規顧客を開拓するのに比べて、はるかに効率的な集客方法です。

例えば、地域で人気のあったパン屋が店主の高齢化を理由に閉店し、その居抜き物件で新しいパン屋を開業したとします。近隣の住民は「またここでパンが買えるようになるんだ」と好意的に受け止め、開店当初から一定の来客数が見込めるかもしれません。

このメリットを最大限に活かすためには、前の店が「なぜ閉店したのか」という理由を正確に把握することが極めて重要です。移転やリタイアといったポジティブな理由であれば、その店の良いイメージや顧客基盤を引き継ぎやすいでしょう。しかし、もし業績不振や衛生問題、近隣トラブルなどが原因で閉店していた場合、そのネガティブな評判まで引き継いでしまうリスクがあるため、注意が必要です。

また、「顧客を引き継げる」というのは、あくまで開店当初の「きっかけ」に過ぎません。最終的にリピーターになってもらえるかどうかは、新しい店の味やサービス、雰囲気といった実力次第です。前の店の顧客をがっかりさせない、あるいはそれ以上の価値を提供しようという努力が不可欠です。

それでも、開業当初の最も集客が難しい時期に、一定数の見込み客が存在するというアドバンテージは、事業の垂直立ち上げにおいて大きな支えとなるでしょう。

④ 宣伝効果が期待できる

新規開店の際、多くの事業者が頭を悩ませるのが「いかにして店の存在を認知してもらうか」という課題です。居抜き物件は、この初期の認知度獲得においても有利に働くことがあります。

スケルトン物件から全く新しい場所に店を構える場合、地域の人々にとっては「ここに何か新しい店ができるらしい」という程度の認識しかありません。チラシやウェブ広告など、多額の費用をかけて一から宣伝活動を行う必要があります。

しかし、居抜き物件の場合、その場所にはもともと何らかの店舗が存在していました。特に、長年営業していた店や、地域でランドマーク的な存在だった店の跡地であれば、その場所自体に高い認知度があります。

「〇〇(前の店の名前)の跡地に、新しいカフェがオープンします!」といった告知を行えば、前の店を知っている人々に対して、非常に効率的に情報を届けることができます。彼らは「あの場所がどう変わるんだろう?」という興味・関心を持ってくれる可能性が高く、口コミが広がりやすいという利点もあります。

看板を架け替えるだけでも、「あれ、お店が変わったんだ」と通行人の注意を引きやすく、自然な形での宣伝効果が期待できます。これは、人通りの多い路面店などでは特に有効です。

前の店のイメージを払拭したい場合は、あえて「〇〇跡地」という表現を使わず、改装期間中に「COMING SOON」といった告知を大々的に行い、期待感を煽るという手法も考えられます。いずれにせよ、「もともとそこが店舗であった」という事実そのものが、宣伝における一種の資産として機能するのです。

このように、居抜き物件は費用や時間だけでなく、集客やマーケティングの観点からも、開業を力強く後押ししてくれるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。

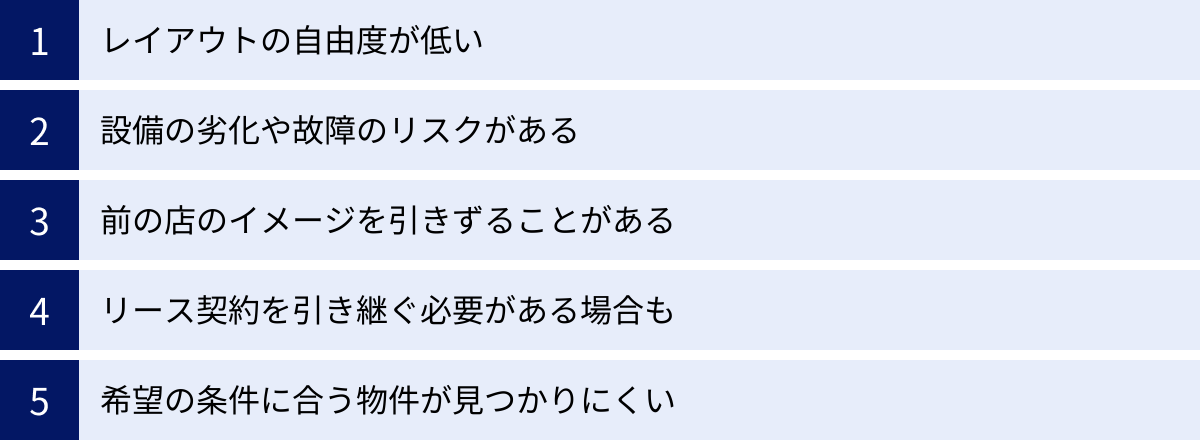

居抜き物件の5つのデメリット

居抜き物件には多くのメリットがある一方で、その特性ゆえのデメリットやリスクも存在します。これらの注意点を事前に理解し、対策を講じなければ、せっかく抑えたはずの初期費用以上に追加コストが発生したり、思い通りの店舗運営ができなかったりする可能性があります。ここでは、居抜き物件が抱える5つの代表的なデメリットについて詳しく見ていきましょう。

① レイアウトの自由度が低い

居抜き物件の最大のメリットである「既存の内装・設備」は、裏を返せば「レイアウトの自由度が低い」という最大のデメリットにもなります。

物件にはすでにカウンターの位置、厨房の配置、客席の区画、トイレの場所などが固定されています。これが自分の思い描く店舗のコンセプトや、効率的なオペレーションを実現するための動線と合致していれば問題ありません。しかし、多くの場合、何らかの妥協が必要になります。

例えば、「オープンキッチンにしてお客様とのコミュニケーションを楽しみたい」と考えていても、厨房が壁で完全に仕切られていれば、その理想を実現するのは困難です。また、「もっと客席数を増やしたい」と思っても、厨房スペースが広すぎたり、柱の位置が悪かったりして、思い通りに配置できないこともあります。

もちろん、壁を撤去したり、厨房の配置を変更したりといった大規模な改装を行うことは可能です。しかし、そのためには多額の追加費用と時間が必要となり、「初期費用を抑え、スピーディーに開業する」という居抜き物件のメリットが完全に失われてしまいます。 これでは、初めからスケルトン物件を選んだ方が良かった、ということにもなりかねません。

したがって、居抜き物件を選ぶ際には、自分の事業コンセプトを100%実現することは難しいという前提に立ち、どこまで妥協できるのかを明確にしておく必要があります。内見時には、自分の理想とするレイアウトと既存のレイアウトを照らし合わせ、スタッフやお客様の動線を具体的にシミュレーションしてみることが極めて重要です。この物件で本当に効率的なサービス提供が可能か、冷静に判断する視点が求められます。

② 設備の劣化や故障のリスクがある

コスト削減の要である既存の設備ですが、これらがいつ故障するか分からないという大きなリスクを抱えています。譲渡される設備は、当然ながら中古品です。前のテナントがどのくらいの期間、どのような頻度で使用していたか、また、適切なメンテナンスを行っていたかは、外から見ただけでは判断が難しい場合があります。

特に、業務用冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、エアコンといった高額な機器は、開業してすぐに故障すると、事業に深刻な影響を及ぼします。例えば、真夏にエアコンが故障すれば客足は遠のき、冷蔵庫が故障すれば大量の食材を廃棄せざるを得ません。

これらの修理や買い替えには、数十万円単位の予期せぬ出費が発生します。せっかく造作譲渡料を払って設備を譲り受けたのに、結局すぐに新品を買い直すことになれば、トータルコストはスケルトンから始める場合と変わらなくなってしまう可能性すらあります。

このリスクを軽減するためには、契約前の対策が不可欠です。

- 徹底した動作確認: 内見時に、すべての設備の電源を入れさせてもらい、正常に動作するかを必ず確認しましょう。異音や不具合がないか、細かくチェックします。

- 年式や型番の確認: 設備の側面や背面に貼られている銘板シールで、製造年や型番を確認します。一般的に、業務用厨房機器の耐用年数は6~8年程度と言われています。あまりに古いものは、故障のリスクが高いと判断すべきです。

- メンテナンス履歴の確認: 可能であれば、前のテナントや不動産会社に、設備のメンテナンス履歴や修理履歴を問い合わせてみましょう。

- 専門家の同行: 設備に詳しい業者に内見への同行を依頼し、プロの目で状態をチェックしてもらうのも有効な手段です。

「造作譲渡契約」では、引き渡し後の故障について、売主(前のテナント)が責任を負わない「瑕疵担保責任免責(契約不適合責任の免責)」の特約が付いていることがほとんどです。つまり、引き渡し後に故障が見つかっても、修理費用はすべて買主(新しいテナント)の負担となります。だからこそ、契約前の入念なチェックが何よりも重要なのです。

③ 前の店のイメージを引きずることがある

メリットの裏返しとして、前の店の評判が悪かった場合、そのネガティブなイメージが新しい店にも影響を及ぼすというデメリットがあります。

前の店が「味が悪い」「不衛生だった」「店員の態度が悪かった」などの理由で客足が遠のき、閉店に至った場合、近隣住民やかつての利用者はその場所に良い印象を持っていません。その跡地に同じような業種の店を開いても、「どうせまた同じような店だろう」と敬遠され、最初からマイナスのスタートを切らなければならない可能性があります。

この悪評を払拭するためには、単に看板を架け替えるだけでは不十分です。内外装を大幅に変更して全く違う店であることをアピールしたり、オープン時に大々的なキャンペーンを行って良い口コミを広げてもらったりと、通常以上のマーケティング努力と追加コストが必要になります。

このリスクを避けるためには、メリットの項でも述べた通り、「前の店の閉店理由」を徹底的に調査することが不可欠です。不動産会社に正直に尋ねることはもちろん、周辺の店舗に聞き込みをしたり、インターネットの口コミサイトやSNSで前の店の評判を検索したりと、あらゆる手段を使って情報を集めましょう。

もしネガティブな理由での閉店であることが判明した場合は、その物件を諦めるか、あるいはそのイメージを払拭できるだけの明確な戦略と予算を用意できるかを慎重に検討する必要があります。安易に「自分がやれば大丈夫」と考えるのは非常に危険です。

④ リース契約を引き継ぐ必要がある場合も

譲渡される設備の中には、前のテナントが購入したものではなく、リース会社から借りている「リース物件」が含まれていることがあります。この場合、新しいテナントはそのリース契約を引き継ぐ(承継する)ことを求められるケースが少なくありません。

リース物件の代表例としては、コピー複合機、POSレジ、製氷機、食器洗浄機などが挙げられます。これらのリース契約を引き継ぐ場合、以下の点に注意が必要です。

- 月々のリース料: 自身の事業計画のキャッシュフローの中で、無理なく支払える金額かを確認する必要があります。

- リース残期間: あとどのくらいの期間、契約が残っているのかを把握しなければなりません。残期間が長い場合、長期間にわたって支払いが続くことになります。

- 契約内容: 中途解約が可能か、解約する場合の違約金はいくらか、リース期間終了後に物件はどうなるのか(再リース、買取、返却)など、契約書の詳細を細かく確認する必要があります。

問題なのは、リース契約を引き継ぐ義務があるにもかかわらず、その事実を知らずに居抜き物件の契約を進めてしまうケースです。後から高額なリース料の支払いが発覚し、資金計画が大きく狂ってしまう可能性があります。

また、リース物件の所有権はあくまでリース会社にあります。そのため、自分の所有物のように勝手に売却したり、処分したりすることはできません。

このトラブルを避けるためには、造作譲渡の対象となる物品リスト(譲渡資産目録)を精査し、どれが「譲渡」でどれが「リース承継」なのかを明確に区別することが重要です。リース契約が含まれる場合は、必ず契約書の写しを入手し、内容を十分に理解した上で契約に臨むようにしましょう。

⑤ 希望の条件に合う物件が見つかりにくい

最後に、そもそも希望通りの居抜き物件を見つけること自体が難しいという現実的なデメリットがあります。

店舗開業を考えるとき、誰もが「立地」「広さ」「家賃」「業種」「店舗の雰囲気」など、様々な希望条件を持っているはずです。しかし、居抜き物件は、退去するテナントがいて初めて市場に出てくるという性質上、スケルトン物件に比べて流通している絶対数が限られます。

そのため、「駅近で、20坪程度、家賃は〇〇円以下、カフェ向きで、内装がおしゃれな居抜き物件」といったように、全ての希望条件を満たす理想の物件に出会える確率は、決して高くありません。

特に、人気エリアや好立地の物件は、情報が公開されるとすぐに申し込みが入ってしまうため、常にアンテナを張っておく必要があります。物件探しに時間がかかり、開業計画そのものが遅れてしまうことも十分に考えられます。

このデメリットに対処するためには、いくつかの心構えが必要です。

- 条件に優先順位をつける: 「立地は譲れないが、内装はある程度自分で手直しする」「家賃が安いなら、駅から少し離れていても良い」など、妥協できる点とできない点を明確にしておきましょう。

- 情報収集のチャネルを増やす: 居抜き物件専門のウェブサイトだけでなく、地域の不動産会社にも相談し、未公開物件の情報を得られるようにしておくことが重要です。

- 決断のスピード: これはという物件に出会ったときに、すぐに申し込みができるよう、事業計画や資金計画を事前にしっかりと固めておく必要があります。

理想を追い求めすぎると、いつまで経っても物件が決まらないという事態に陥りがちです。ある程度の妥協は必要であると認識した上で、粘り強く情報収集を続ける姿勢が求められます。

居抜き物件の契約で重要な「造作譲渡」とは

居抜き物件の取引を理解する上で、最も重要かつ特有の概念が「造作譲渡(ぞうさくじょうと)」です。これは、一般的な賃貸借契約にはないプロセスであり、その仕組みを正しく理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。ここでは、造作譲渡の仕組みと、その対価である「造作譲渡料」について詳しく解説します。

まず、造作譲渡とは、退去するテナント(譲渡人)が自己の費用で設置した店舗の内装や設備(これらを「造作」と呼びます)の所有権を、新しく入居するテナント(譲受人)に有償または無償で譲り渡すことを指します。この取引は、テナント同士(譲渡人と譲受人)の間で行われますが、必ず物件のオーナー(貸主)の承諾が必要となります。

つまり、居抜き物件の契約は、単なる「貸主と借主」の二者間関係ではなく、「貸主」「譲渡人(前のテナント)」「譲受人(新しいテナント)」という三者の合意の上に成り立っているのが大きな特徴です。この三者の利害関係が複雑に絡み合うため、慎重な手続きが求められます。

- 譲渡人(前のテナント)のメリット: 本来なら費用をかけて撤去しなければならない造作を売却することで、原状回復費用を削減し、なおかつ投下した資本の一部を回収できます。

- 譲受人(新しいテナント)のメリット: ゼロから内装や設備を揃えるよりも安価かつスピーディーに開業準備ができます。

- 貸主(オーナー)のメリット: テナントの入れ替えがスムーズに進み、空室期間を短縮できるため、安定した家賃収入を確保しやすくなります。

この三者三様のメリットが一致したときに、居抜き物件の取引は円滑に進みます。

造作譲渡料(店舗譲渡料)の仕組み

造作譲渡が有償で行われる場合、譲受人から譲渡人に対して支払われる金銭のことを「造作譲渡料」または「店舗譲渡料」と呼びます。この金銭の流れを正しく理解することが重要です。

造作譲渡料は、新しいテナントから物件のオーナーに支払われるものではなく、あくまで前のテナントに対して支払われるものです。オーナーは、この金銭のやり取りには直接関与しませんが、そもそも造作譲渡を認めるかどうかの決定権を持っています。

なぜ前のテナントは造作譲渡料を要求するのでしょうか。その理由は主に2つあります。

- 投資費用の回収: 前のテナントは、開業時に内装や設備に多額の投資をしています。その投資額の一部でも回収したいと考えるのは自然なことです。設備の価値や状態に応じて価格が設定されます。

- 原状回復費用の相殺: もし次のテナントが見つからず、スケルトン状態に戻して退去する場合、解体工事費用がかかります。造作をそのまま引き継いでもらうことで、この費用負担を免れることができます。そのメリット分を価格に反映させるケースもあります。

この造作譲渡料の支払いを伴う契約が「造作譲渡契約」です。この契約は、賃貸物件そのものの契約である「賃貸借契約」とは別の契約として、譲渡人と譲受人の間で締結されます。通常は、不動産会社が仲介に入り、契約書の作成や手続きをサポートします。

重要なのは、貸主が新しいテナントの入居を承認しなければ、いくら譲渡人と譲受人の間で話がまとまっていても、造作譲渡契約は成立しないという点です。貸主は、新しいテナントの事業内容や経営能力、財務状況などを審査し、入居を許可するかどうかを判断します。この審査に通らなければ、物件を借りることすらできず、造作譲渡の話も白紙に戻ります。そのため、実務上は、賃貸借契約の申込みと並行して造作譲渡の交渉が進められるのが一般的です。

造作譲渡料の相場と内訳

多くの開業希望者が気になるのが、「造作譲渡料は一体いくらくらいが妥当なのか?」という点でしょう。しかし、造作譲渡料には定価や明確な算出基準が存在せず、ケースバイケースで大きく変動します。 まさに「時価」であり、数十万円のこともあれば、人気店の跡地などでは1,000万円を超えることもあります。

その価格は、主に以下の要素が複雑に絡み合って決定されます。

| 評価要素 | 内容 | 価格への影響 |

|---|---|---|

| ① 物理的な資産価値 | 厨房機器、空調、什器などの減価償却を考慮した現在の価値。設備の年式が新しく、状態が良ければ価格は高くなります。逆に、古い、故障している場合は価値が低くなります。 | (+) or (-) |

| ② 立地条件 | 駅からの距離、人通りの多さ、周辺の商業環境など。好立地であるほど、場所そのものに価値があると見なされ、価格は高くなる傾向があります。 | (+) |

| ③ 営業上の価値(のれん代) | 前の店が持つブランドイメージ、知名度、顧客基盤といった無形の価値。繁盛店であった場合は、その収益性(営業権)が価格に上乗せされることがあります。 | (+) |

| ④ 閉店理由 | 前のテナントがなぜ店を辞めるのかという理由。業績好調での移転拡大などポジティブな理由であれば強気の価格設定になりやすく、業績不振などのネガティブな理由であれば価格は低めになる傾向があります。 | (+) or (-) |

| ⑤ 交渉のタイミング | 前のテナントの退去日が迫っているなど、時間的な余裕がない場合は、早く手放したいために価格が下がりやすくなります。 | (-) |

このように、造作譲渡料の内訳は、単純な「モノの値段」だけではありません。場所の価値や営業権といった「目に見えない価値」が含まれていることを理解する必要があります。

そのため、提示された造作譲渡料が高いか安いかを判断するのは非常に難しい作業です。判断するためには、まず譲渡対象となる造作物のリスト(資産目録)を入手し、それぞれの機器の年式や状態を確認して、おおよその再取得価格(新品で買い揃えた場合の価格)を調べてみましょう。その上で、提示額が再取得価格と比べてどのくらいの水準にあるのかを把握します。

もし提示額が再取得価格を大幅に上回っている場合は、その差額が「のれん代」や「立地の価値」であると考えられます。その価値に対して、自分が納得して投資できるかどうかを、事業計画と照らし合わせて慎重に判断する必要があるのです。

最終的には、不動産会社に相談しながら、これらの要素を総合的に評価し、必要であれば価格交渉を行うことになります。造作譲渡の仕組みを深く理解し、冷静な目で価値を見極めることが、後悔のない契約への鍵となります。

失敗しない!居抜き物件選び7つのチェックポイント

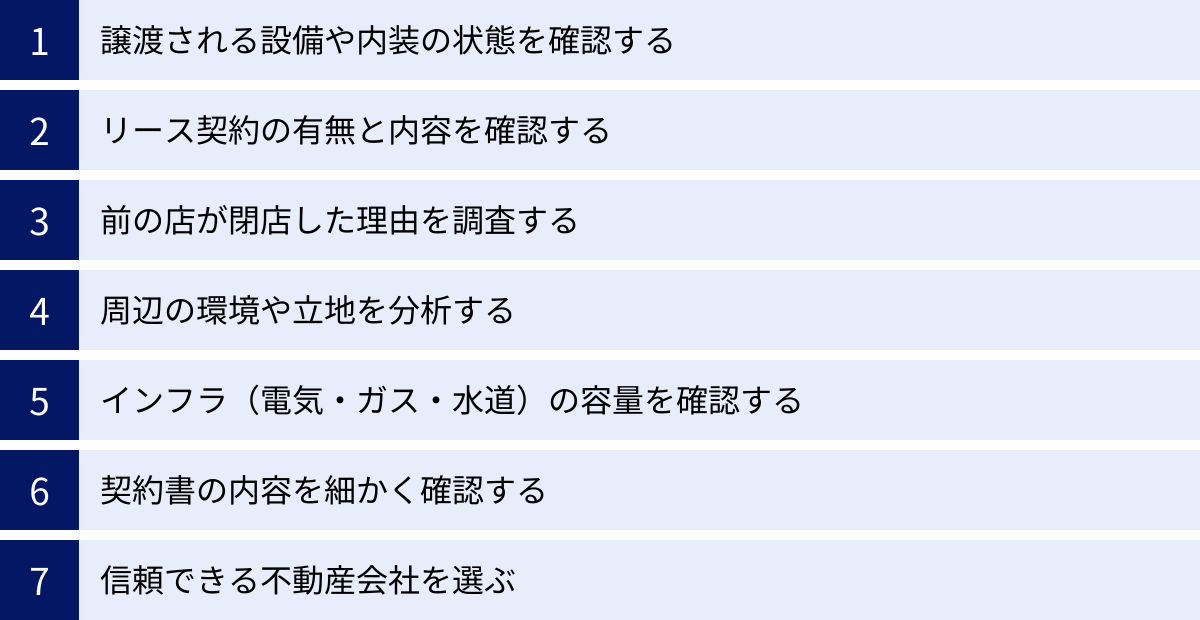

居抜き物件は魅力的な選択肢ですが、そのメリットの裏には多くの落とし穴が潜んでいます。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、物件選びの段階で確認すべきことは山ほどあります。ここでは、失敗を避けるために絶対に押さえておきたい7つの重要なチェックポイントを、具体的な確認方法とともに解説します。

① 譲渡される設備や内装の状態を確認する

これが最も基本的かつ重要なチェックポイントです。造作譲渡料を支払って引き継ぐものが、実際に価値のあるものかどうかを自分の目で確かめなければなりません。内見時には、以下の項目を徹底的にチェックしましょう。

- 厨房設備の動作確認: 冷蔵庫、コンロ、フライヤー、製氷機、食洗機など、すべての厨房機器の電源を入れさせてもらい、正常に動くかを確認します。特に冷蔵庫や冷凍庫は、しばらく運転させてみて、きちんと冷えるかまで確認するのが理想です。異音やガスの臭いがないかも注意深くチェックします。

- 給排気設備の状態: 飲食店の要である給排気ダクトは、油汚れが溜まりやすい部分です。フードの内部やフィルターを覗き込み、清掃が行き届いているかを確認します。排気能力が低いと、店内に煙や臭いが充満し、営業に支障をきたします。清掃や交換には高額な費用がかかる場合があります。

- 給排水の状態: 厨房やトイレのシンク、蛇口から水を流し、スムーズに流れるか、水漏れがないかを確認します。排水管の詰まりや悪臭は、営業上の大きな問題に繋がります。可能であれば、厨房のグリストラップ(油水分離阻集器)の中の状態も確認しましょう。

- 空調・電気設備: エアコンが正常に作動するか(冷暖房ともに)、ブレーカーの容量は十分か、コンセントの位置や数は業務に適しているかなどを確認します。

- –内装・什器の劣化具合: 壁紙の剥がれや汚れ、床の傷やへこみ、テーブルや椅子のぐらつきなど、補修が必要な箇所がないか細かく見て回ります。補修費用も考慮して、事業計画を立てる必要があります。

可能であれば、内装業者や厨房設備業者など、専門家と⼀緒に内見することをおすすめします。 素人では気づかないような設備の不具合や、構造上の問題点を指摘してもらえるため、リスクを大幅に軽減できます。

② リース契約の有無と内容を確認する

デメリットの章でも触れましたが、リース物件の確認は非常に重要です。見た目が綺麗な最新の設備だと思ったら、実は高額なリース契約の残りだった、というケースは少なくありません。

契約前に、「造作譲渡資産目録」を必ず入手し、どの物品が「譲渡」で、どれが「リース」なのかを明確にしてもらいましょう。 そして、リース物件が含まれている場合は、以下のステップで内容を精査します。

- リース契約書の写しを要求する: 口頭での説明だけでなく、必ず契約書の実物を確認します。

- 契約内容の確認: 月々のリース料金、契約の残期間、契約満了後の扱い(再リース、買取、返却)、中途解約の可否と違約金の有無などを、隅々まで読み込みます。

- 事業計画との照合: 月々のリース料が、自身の事業の収支計画の中で無理なく支払える範囲内かを確認します。残期間が自分の事業計画と合っているかも重要です。

もしリース契約の引き継ぎが必須条件であり、その内容に納得できない場合は、その物件は見送るという判断も必要です。「設備が揃っているからお得」という安易な考えで契約すると、後々キャッシュフローを圧迫する重荷になりかねません。

③ 前の店が閉店した理由を調査する

これは、物件の「目に見えない価値」を判断するための最重要項目です。前の店がなぜ閉店したのかによって、その物件が本当に「お宝」なのか、それとも「厄介者」なのかが大きく変わってきます。

閉店理由には、ポジティブなものとネガティブなものがあります。

- ポジティブな理由: 店主の高齢化によるリタイア、業績好調による移転・拡大、家庭の事情など。これらの理由であれば、立地や物件自体に問題がある可能性は低く、前の店の良いイメージを引き継げる可能性があります。

- –ネガティブな理由: 業績不振、売上減少、近隣住民とのトラブル(騒音・臭いなど)、衛生上の問題、家賃の滞納など。 これらの理由の場合、同じ場所で同じような事業を始めても、同じ問題に直面するリスクが非常に高いと言えます。

調査方法は多角的に行いましょう。

- 不動産会社へのヒアリング: まずは仲介している不動産会社に尋ねます。ただし、必ずしも本当の理由を教えてくれるとは限らないため、鵜呑みにせず参考情報と捉えましょう。

- 近隣への聞き込み: 周辺の店舗や住民に、前の店の様子や評判について尋ねてみるのが非常に有効です。リアルな情報を得られる可能性があります。

- インターネット調査: Googleマップの口コミ、グルメサイト、SNSなどで、前の店名で検索してみましょう。顧客からの率直な評価が見つかることがあります。

ネガティブな情報が出てきた場合は、その原因が解決可能なものか、自分ならどう克服できるかを具体的に考え、確信が持てない限りは避けるのが賢明です。

④ 周辺の環境や立地を分析する

どんなに内装や設備が良くても、立地が自分の事業コンセプトと合っていなければ成功は望めません。契約を決める前に、必ず現地に何度も足を運び、徹底的な市場調査を行いましょう。

- ターゲット顧客の分析: 自分がターゲットとする顧客層(年齢、性別、ライフスタイルなど)は、そのエリアに多く住んでいるか、あるいは訪れるかを確認します。

- 人通りの調査: 平日と週末、昼と夜など、曜日や時間帯を変えて何度も現地を訪れ、人通りの量や層の変化を確認します。ターゲット顧客が最も多く通る時間帯はいつかを見極めましょう。

- 競合店の調査: 周辺にどのような競合店があるか、その店の価格帯、客層、人気度などを調査します。自分の店がその中でどのように差別化を図れるか、勝算はあるかを分析します。

- アクセスと視認性: 最寄り駅からの距離や道順、店の見つけやすさ(視認性)、駐車場の有無などを顧客目線で確認します。看板を設置できる場所や、その効果もシミュレーションしてみましょう。

「前の店が繁盛していたから大丈夫」と安易に考えるのではなく、あくまで「自分の事業」がこの場所で成功できるか、という視点で冷静に分析することが重要です。

④ インフラ(電気・ガス・水道)の容量を確認する

※ユーザーの指示通りH3見出しの番号を④としています。

これは見落としがちですが、後から発覚すると致命的な問題になりかねないポイントです。特に多くの電力やガスを使用する飲食店にとっては死活問題となります。

- 電気容量: 自分の店で使う予定の厨房機器や空調、照明などの総消費電力を計算し、物件の電気容量(アンペア数)がそれを上回っているかを確認します。容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、建物の構造や電力会社の都合によっては増設できない、あるいは高額な工事費がかかる場合があります。

- ガス: 都市ガスかプロパンガスかを確認し、ガスの種類が使用したい厨房機器に対応しているかを確認します。また、ガスの供給量(号数)も、必要な熱量をまかなえるかを確認する必要があります。

- 給排水管: 厨房で大量の水を使う場合、給水管の口径が十分か、排水管がスムーズに流れるかをチェックします。特に古いビルでは配管が細く、頻繁に詰まりを起こすことがあります。

これらのインフラ情報は、内見時に不動産会社や物件のオーナーに確認し、図面などで正確な情報を入手するようにしましょう。「たぶん大丈夫だろう」という憶測で進めるのは絶対に避けてください。

⑥ 契約書の内容を細かく確認する

契約はすべての取り決めの最終的な証拠となります。口約束は効力を持ちません。契約書にサインする前に、一言一句、隅々まで目を通し、不明な点はすべて解消しておく必要があります。特に確認すべきは以下の2つの契約書です。

- 造作譲渡契約書:

- 譲渡対象物: 譲渡される内装・設備のリスト(資産目録)が添付されており、内容が内見時の確認と一致しているか。

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任): 引き渡し後に設備が故障した場合、売主(前のテナント)は責任を負うのか、負わないのか(免責か)。通常は免責となっていることがほとんどです。

- 危険負担: 引き渡し前に火災などで造作が滅失した場合の取り扱い。

- 賃貸借契約書:

- 契約期間と更新: 契約期間、更新の可否、更新料などを確認します。

- 禁止事項: 業種の制限、営業時間の制限、改装の制限など、事業運営に関わる制約がないかを確認します。

- 修繕義務: 建物や設備の修繕が発生した場合、費用負担は貸主か借主か、その区分が明確になっているか。

- 原状回復義務の範囲: これが非常に重要です。 退去時にどこまでの状態に戻す必要があるのかを明確にします。「入居時の状態に戻す」とされている場合、自分が引き継いだ古い設備も含めて、すべて撤去しスケルトン状態に戻す義務を負う可能性があります。「貸主との協議の上」といった曖昧な表現は避け、具体的な範囲を書面で明確にしてもらうように交渉しましょう。

法律用語が多く難解な部分もあるため、不安な場合は弁護士や行政書士などの専門家にリーガルチェックを依頼することも検討しましょう。

⑦ 信頼できる不動産会社を選ぶ

最後に、これらのプロセス全体をサポートしてくれるパートナー、不動産会社の選定も成功を左右する重要な要素です。

- 居抜き物件の取引実績: 居抜き物件に特化している、あるいは取引実績が豊富な会社を選びましょう。専門的な知識やノウハウ、トラブル対処の経験値が違います。

- 誠実な対応: メリットばかりを強調するのではなく、物件のデメリットやリスクについても正直に説明してくれる会社は信頼できます。

- 情報提供力: 閉店理由の調査に協力的であったり、インフラ容量などの詳細な情報を速やかに提供してくれたりするかどうかも、判断のポイントです。

- 交渉力: 貸主や前のテナントとの間で、こちらの要望を的確に伝え、粘り強く交渉してくれるかも重要です。

良い不動産会社は、単なる物件の仲介者ではなく、事業成功のための心強いパートナーとなり得ます。複数の会社とコンタクトを取り、その対応を比較検討して、信頼できる一社を見つけるようにしましょう。

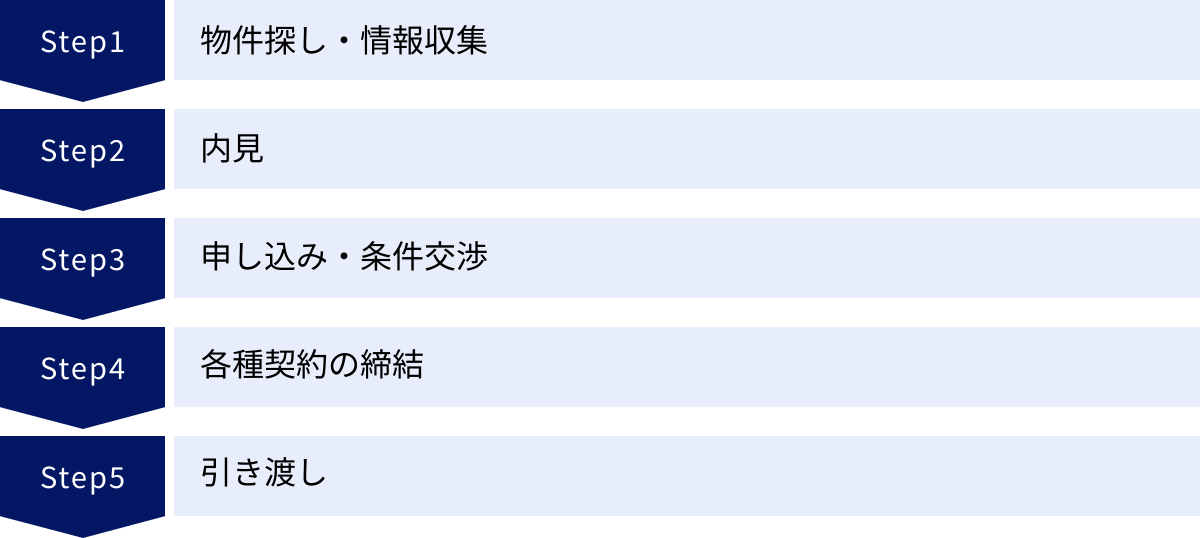

居抜き物件契約までの5つのステップ

居抜き物件を見つけてから、実際に鍵を受け取って自分の店としてスタートするまでには、いくつかの手続きを踏む必要があります。この一連の流れを事前に把握しておくことで、計画的に準備を進め、スムーズな開業を実現できます。ここでは、契約までの主な5つのステップを解説します。

① 物件探し・情報収集

すべての始まりは、自分の事業計画に合った物件を探すことからです。やみくもに探し始めるのではなく、まずは以下の点を明確にしておきましょう。

- 事業コンセプト: どのような業種で、誰をターゲットに、どんな価値を提供したいのか。

- 希望エリア: ターゲット顧客が集まるエリアはどこか。

- 物件の条件: 必要な広さ、席数、厨房の規模、希望する家賃の上限など。

- 資金計画: 自己資金はいくらで、融資はいくら受けるのか。造作譲渡料や初期費用にいくらまで出せるのか。

これらの軸が定まったら、具体的な情報収集を開始します。主な探し方については後の章で詳しく解説しますが、居抜き物件専門のポータルサイトや、地域の不動産会社を活用するのが一般的です。

この段階では、できるだけ多くの物件情報を集め、比較検討することが重要です。気になる物件が見つかったら、すぐに不動産会社に問い合わせ、詳細な資料(物件概要書、図面など)を取り寄せましょう。

② 内見

資料だけではわからない物件の実際の状態を確認するため、現地に足を運ぶ「内見」を行います。内見は、契約を結ぶかどうかの最終判断を下すための非常に重要なステップです。

前章の「失敗しない!居抜き物件選び7つのチェックポイント」で挙げた項目を、チェックリストなどを作成して一つひとつ丁寧に確認していきます。

- 内装・設備の劣化状況

- 厨房機器などの動作確認

- 給排気、給排水、インフラの状態

- 周辺環境や人通りの様子

- 店舗の視認性

一度だけでなく、できれば曜日や時間帯を変えて複数回訪れることをお勧めします。昼間の雰囲気と夜の雰囲気、平日の人通りと休日の人通りは全く異なる場合があるからです。

また、この段階で、譲渡される造作物のリスト(資産目録)と、リース物件の有無を確認しておくことが不可欠です。疑問点や不明点があれば、同行している不動産会社の担当者にその場で質問し、曖昧な点を残さないようにしましょう。必要であれば、専門家(内装業者、設備業者など)に同行を依頼することも検討します。

③ 申し込み・条件交渉

内見を経て、「この物件で開業したい」という意思が固まったら、物件のオーナー(貸主)に対して入居の意思を示すために「入居申込書(買付証明書)」を提出します。これは、「この条件であれば借りたい(買いたい)」という意思を正式に表明する書面です。

申込書には、希望する賃料、契約期間、そして希望する造作譲渡料などを記載します。つまり、この段階から本格的な条件交渉がスタートします。

交渉は、主に不動産会社を通じて、貸主および譲渡人(前のテナント)と行われます。交渉の対象となるのは、主に以下の項目です。

- 賃料・管理費: 相場と比較して妥当か、値下げの余地はないか。

- 保証金(敷金)・礼金: 減額の交渉が可能な場合もあります。

- フリーレント: 契約開始から一定期間、家賃が無料になる期間を設けてもらえないか。内装の準備期間などに充当できます。

- 造作譲渡料: 設備の状況や閉店理由などを踏まえ、提示された金額が妥当か、減額交渉の余地はないかを検討します。

人気物件の場合は交渉が難しいこともありますが、希望を伝えてみなければ始まりません。不動産会社と相談しながら、戦略的に交渉を進めましょう。

この申し込みと並行して、貸主による入居審査が行われます。事業計画書や財務状況を示す書類の提出を求められることが一般的です。

④ 各種契約の締結

交渉がまとまり、貸主の入居審査を無事に通過したら、いよいよ契約の締結に進みます。居抜き物件の場合、主に以下の2つの契約を締結する必要があります。この2つの契約は、通常、同日に行われることが多く、片方が成立しなければもう片方も成立しない、という連動した関係にあります。

造作譲渡契約

これは、譲渡人(前のテナント)と譲受人(新しいテナント)の間で結ばれる契約です。店舗の内装や設備などの所有権を正式に譲渡するためのもので、以下の内容が定められます。

- 譲渡する造作物の詳細なリスト(資産目録)

- 造作譲渡料の金額、支払期日、支払方法

- 所有権が移転するタイミング

- リース契約の引き継ぎに関する条項

- 引き渡し後の不具合に関する責任の所在(多くは「契約不適合責任免責」とされる)

契約書に署名・捺印する前に、添付されている資産目録と、自分が内見時に確認した内容に相違がないかを最終確認することが極めて重要です。

賃貸借契約

これは、貸主(オーナー)と譲受人(新しいテナント)の間で結ばれる、物件そのものを借りるための契約です。宅地建物取引士による重要事項説明を受けた上で、契約を締結します。確認すべき主な内容は以下の通りです。

- 契約期間、賃料、共益費、更新料

- 保証金(敷金)の額と返還条件

- 禁止事項、修繕義務の範囲

- 退去時の原状回復義務の範囲

特に、原状回復義務については、「自分が引き継いだ造作も含めて、将来的に撤去義務を負うのかどうか」を明確に確認し、必要であれば特約を盛り込んでもらうよう交渉しましょう。

これらの契約が無事に完了すると、法的に物件を借り、造作を使用する権利を得たことになります。

⑤ 引き渡し

契約で定められた日時に、物件の鍵と譲渡された造作物が正式に引き渡されます。この「引き渡し」の際には、必ず譲渡人(または代理の不動産会社)と譲受人の双方が立ち会いの上で、物件の最終確認を行います。

確認すべき点は、造作譲渡契約書に記載された通りの物品がすべて揃っているか、そして契約時から引き渡しまでの間に新たな破損や故障が生じていないか、という点です。設備の動作確認も、再度行いましょう。

もし契約内容と異なる点や問題が見つかった場合は、その場で指摘し、今後の対応について協議する必要があります。問題がなければ、「引渡確認書」などの書面に署名・捺印し、鍵を受け取って、すべてのプロセスが完了となります。

この引き渡し日をもって、晴れて自分の店舗となり、内装の準備や営業許可の申請などを進めていくことができます。

居抜き物件の主な探し方

自分の事業計画にぴったりの居抜き物件を見つけることは、開業成功への第一歩です。しかし、流通量が限られているため、効率的に情報を集める必要があります。ここでは、居抜き物件を探すための代表的な2つの方法を紹介します。それぞれの特徴を理解し、両方をうまく組み合わせて活用することをおすすめします。

専門の不動産情報サイトで探す

現在、居抜き物件探しの主流となっているのが、インターネット上の専門情報サイト(ポータルサイト)を活用する方法です。これらのサイトには、全国の不動産会社から集められた多種多様な居抜き物件情報が掲載されています。

【メリット】

- 豊富な情報量: 何よりも物件数が多く、幅広い選択肢の中から比較検討できます。全国の物件を網羅しているサイトも多く、エリアを問わず探せるのが魅力です。

- 検索のしやすさ: 「エリア」「業種」「広さ」「賃料」「造作譲渡料」など、希望の条件で絞り込み検索ができるため、効率的に候補をリストアップできます。

- 24時間いつでも探せる: パソコンやスマートフォンがあれば、時間や場所を選ばずにいつでも物件探しができます。通勤時間や休憩中などの隙間時間を有効活用できます。

- 写真や図面が豊富: 多くの物件で、内装の写真や間取り図が掲載されており、現地の雰囲気をある程度把握できます。

【デメリット・注意点】

- 情報の鮮度: 人気のある好条件の物件は、サイトに掲載されるとすぐに申し込みが入ってしまい、「公開終了」となっていることが少なくありません。また、情報の更新が追いついておらず、すでに契約済みの物件が掲載され続けている「おとり広告」の可能性もゼロではありません。

- 競争率の高さ: 良い物件は誰もが狙っているため、競争が激しくなりがちです。サイトで見つけて問い合わせたときには、すでに複数の申し込みが入っていることも珍しくありません。

- 情報が画一的: サイトに掲載されているのは、あくまで基本的な情報のみです。その物件の背景にある「前の店の閉店理由」といった、より深い情報は、直接問い合わせなければわからないことがほとんどです。

専門サイトは、市場の相場観を養ったり、どのような物件が流通しているのかを把握したりするための第一歩として非常に有効です。気になる物件を見つけたら、すぐにサイト経由で不動産会社に問い合わせ、スピーディーに行動することが求められます。

地域の不動産会社に相談する

インターネットと並行して、あるいはそれ以上に重要となるのが、地域の不動産会社に直接相談する方法です。特に、店舗物件の仲介を専門に扱っていたり、長年その地域で営業していたりする不動産会社は、独自の貴重な情報網を持っている可能性があります。

【メリット】

- 未公開物件の情報: 最大のメリットは、インターネット上には出回っていない「未公開物件」や「水面下の物件」の情報を得られる可能性があることです。これは、オーナーの意向で公に募集したくない物件や、まだ前のテナントが営業中で表に出せない物件などです。不動産会社は、信頼できる顧客にだけ、こうした情報を優先的に紹介してくれることがあります。

- 詳細でリアルな情報: 地域の事情に精通しているため、物件周辺の環境、人の流れ、競合店の状況といった、データだけではわからないリアルな情報を提供してくれます。また、長年の付き合いから、物件オーナーの人柄や、前のテナントの閉店理由といった内情に詳しい場合もあります。

- 親身なコンサルティング: 自分の事業計画や希望条件を詳しく伝えることで、それに合った物件をプロの視点から探して提案してくれます。条件交渉や契約手続きにおいても、心強い味方となってくれるでしょう。

【デメリット・注意点】

- 会社による得意分野の違い: 不動産会社によって、得意なエリア(駅前、繁華街、郊外など)や得意な業種(飲食店、物販、オフィスなど)が異なります。自分の希望と合わない会社に相談しても、良い情報は得られません。

- 担当者との相性: 担当者の経験や熱意によって、得られる情報の質やサポートの内容が大きく変わることがあります。複数の会社を訪ねてみて、信頼できる担当者を見つけることが重要です。

理想的な探し方は、まず専門サイトで広く情報を集めて自分の希望条件を固めつつ、並行して有望なエリアの不動産会社をいくつか訪問し、関係性を築いておくことです。良い関係が築ければ、「こんな物件が出そうなんだけど、興味ある?」といった形で、貴重な情報をいち早く手に入れられる可能性が高まります。足で稼ぐ地道な努力が、最終的に理想の物件との出会いに繋がるのです。

居抜き物件に関するよくある質問

ここまで居抜き物件について詳しく解説してきましたが、まだ細かい疑問や不安が残っている方もいるかもしれません。この章では、居抜き物件を検討する際によく寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

居抜き物件に向いている業種は?

居抜き物件のメリットを最大限に活かせるのは、前のテナントと同業種、あるいは近い業種で開業する場合です。なぜなら、必要な設備や内装の多くをそのまま流用でき、コスト削減と時間短縮の効果が最も大きくなるからです。

具体的に、居抜き物件の活用に特に向いているとされる業種は以下の通りです。

- 飲食店全般:

- レストラン、カフェ、居酒屋、バー: 厨房設備(コンロ、シンク、調理台)、客席(テーブル、椅子)、カウンターなどをそのまま使えるケースが最も多い業種です。特に、重飲食(多くの油や煙、強い臭いを出す業種)に対応した給排気設備やグリストラップがすでに設置されている物件は非常に価値が高いと言えます。

- ラーメン店、うどん・そば店: 専用の茹で麺機やスープ用の寸胴を置くスペースなどが整っている場合が多く、同業種での開業には最適です。

- パン屋、ケーキ屋: 専用のオーブンやミキサー、ショーケースなどが残っている物件は希少ですが、見つかれば大幅なコスト削減に繋がります。

- 美容・理容・リラクゼーション業:

- 美容室、理容室: シャンプー台、セット面(鏡、椅子)、パーマ促進機などが残っているケースが多く見られます。給排水設備が特殊なため、居抜きのメリットは非常に大きいです。

- エステサロン、ネイルサロン、リラクゼーションサロン: 個室の間仕切りや施術ベッド、照明などが流用できるため、内装工事費を抑えられます。

- 物販・サービス業:

- アパレル、雑貨店: 陳列棚、什器、フィッティングルーム、ストックルームなどがそのまま使える場合があります。

- 学習塾、スクール: 教室として使えるように区切られた間仕切りや、ホワイトボード、受付カウンターなどが残っていることがあります。

- 医療・福祉施設:

- クリニック、歯科医院、整骨院: 専門的な内装やレントゲン室の鉛工事、受付、待合室などがそのまま利用できる場合、莫大な初期投資を削減できます。ただし、許認可の要件が厳しいため、専門家と相談しながら慎重に進める必要があります。

逆に言えば、前のテナントと全く異なる業種で開業する場合、居抜きのメリットは薄れます。 例えば、飲食店の跡地でオフィスを開業する場合、厨房設備は不要なため撤去費用が別途かかり、結果的にスケルトン物件よりもコストがかさむ可能性すらあります。自分の開業したい業種と、物件の前の業種がどれだけ近いかが、居抜き物件を選ぶ上での重要な判断基準となります。

造作譲渡料の交渉は可能?

結論から言うと、造作譲渡料の交渉は可能です。造作譲渡料は定価ではなく、あくまで譲渡人(前のテナント)の希望価格です。物件や状況によっては、交渉次第で減額できるケースは少なくありません。

ただし、やみくもに「安くしてください」とお願いするだけでは、交渉はうまくいきません。交渉を有利に進めるためには、客観的な根拠に基づいた「交渉材料」を準備することが重要です。

【主な交渉材料】

- 設備の劣化や不具合: 内見時に確認した設備の傷み、汚れ、古い年式、動作不良などを具体的に指摘します。「この冷蔵庫は年式が古く、すぐに故障するリスクがあるので、その分の価値を減額してほしい」といった具合です。

- 修繕・清掃の必要性: 壁紙の張り替えや床の補修、ダクトの専門清掃などが必要な場合、その見積もり費用を提示して、減額を求めるのも有効な手段です。

- 周辺の相場: 似たような条件の他の居抜き物件の造作譲渡料と比較し、「相場よりも高いのではないか」と交渉するアプローチもあります。

- 前の店の営業状況: もし前の店が業績不振で閉店したという情報を掴んでいれば、それを根拠に「営業権(のれん代)としての価値は低いはずだ」と主張することも可能です。

- 譲渡人の状況: 譲渡人が退去を急いでいる(原状回復工事の期限が迫っているなど)場合、交渉に応じてもらいやすい傾向があります。

交渉は、当事者同士が直接行うと感情的になりやすいため、不動産会社の担当者に間に入ってもらうのが一般的です。信頼できる担当者と相談しながら、どこまでなら譲歩できるかという落としどころを探っていくことになります。

一方で、駅近の人気エリアにある繁盛店の跡地など、他に買いたい人が大勢いるような「人気物件」の場合は、交渉が非常に難しいことも理解しておく必要があります。強気な交渉をしている間に、他の人に決まってしまうリスクもあります。物件の需要と供給のバランスを見極めながら、戦略的に交渉に臨む姿勢が大切です。

「無償譲渡」の物件は本当にお得?

造作譲渡料がゼロ円の「無償譲渡」という物件を目にすることがあります。「タダで設備が手に入るなんて、こんなにお得な話はない!」と飛びつきたくなるかもしれませんが、「無償譲渡=お得」とは限らないため、注意が必要です。

無償であることには、必ず何らかの理由があります。その理由を慎重に見極めなければ、結果的に高額な出費を強いられる「安物買いの銭失い」になりかねません。

【無償譲渡の主な理由と潜むリスク】

- 理由①:設備の価値がゼロに近い

- 譲渡される設備が非常に古い、主要な機器が故障している、あるいはデザインが時代遅れで使えないなど、資産価値がほとんどないケースです。

- リスク: これらの設備を引き継いでも、結局すぐに修理や買い替えが必要になります。また、不要な設備を撤去・処分するための費用が別途発生し、これが数十万円に及ぶこともあります。

- 理由②:譲渡人が退去を急いでいる

- 譲渡人が、賃貸借契約の解約日までに原状回復工事を行う時間や費用がないため、「費用を払って撤去するくらいなら、タダでいいから誰かに引き取ってほしい」と考えているケースです。

- リスク: この場合、設備の状態は悪くない可能性もありますが、なぜ急いでいるのかという背景を探る必要があります。急な閉店には、何かネガティブな理由が隠されている可能性も否定できません。

- 理由③:立地や物件自体に問題がある

- 人通りが極端に少ない、建物が古く雨漏りする、近隣との関係が悪いなど、物件自体に何らかのハンディキャップがあり、借り手がつかないために無償にしているケースです。

- リスク: どんなに良い設備がタダで手に入っても、立地が悪ければ事業の成功は望めません。目先の「無償」という言葉に惑わされず、事業を行う場所として本当に適切かどうかを冷静に判断する必要があります。

- 理由④:重い原状回復義務が隠れている

- 貸主との契約で、「次のテナントは、引き継いだ造作も含めてすべてを撤去し、スケルトン状態で返却する」という厳しい原状回復義務が課せられているケースです。

- リスク: これが最も注意すべき点です。 入居時は無償でも、退去時には数百万単位の解体工事費用を自分が負担しなければならない可能性があります。

無償譲渡の物件を検討する際は、「なぜタダなのか?」という問いを常に持ち、その理由を徹底的に調査することが不可欠です。 設備の詳細なチェックはもちろん、賃貸借契約書に記載されている原状回復義務の範囲を特に注意深く確認しましょう。隠れたコストやリスクをすべて洗い出した上で、それでもなおメリットがあると判断できる場合にのみ、契約を進めるべきです。