店舗の開業は、多くの人にとって夢を実現する大きな一歩です。しかし、その夢を形にするためには、情熱やアイデアだけでなく、しっかりとした計画が不可欠です。その計画の核となるのが「事業計画書」です。特に、金融機関からの融資や公的な補助金・助成金を活用しようと考える場合、事業計画書の出来栄えがその後の資金繰りを大きく左右します。

「事業計画書って何を書けばいいの?」「融資の担当者に納得してもらえるような計画書を作りたい」「そもそも、なぜ事業計画書が必要なの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、これから店舗開業を目指すすべての方に向けて、事業計画書の重要性から、記載すべき具体的な項目、融資に通りやすくなる書き方のコツ、さらには便利なテンプレートサイトや相談先まで、網羅的に解説します。架空のカフェを例にした具体的な例文も豊富に盛り込んでいるため、ご自身の事業に置き換えて、実践的に活用できます。

この記事を最後まで読めば、事業計画書作成の全体像が掴め、自信を持って融資審査に臨めるだけでなく、ご自身の事業を成功に導くための強固な土台を築くことができるでしょう。

目次

事業計画書とは

事業計画書とは、これから始めようとする事業の目的、内容、戦略、そして収益の見通しなどを、具体的かつ論理的に記述した書類のことです。単なる夢物語ではなく、事業という現実的な活動を成功させるための「設計図」や「行動計画」と言い換えることができます。

店舗開業においては、この事業計画書が二つの非常に重要な役割を果たします。一つは、開業資金を調達するための「外部向けのプレゼンテーション資料」としての役割。もう一つは、事業を成功に導くための「自分自身(および共同経営者)のための羅針盤」としての役割です。

多くの場合、事業計画書は「融資を受けるために仕方なく作るもの」と捉えられがちです。しかし、その本質は、自身の事業アイデアを客観的に見つめ直し、成功の可能性を高めるための思考整理ツールである点を理解することが、質の高い計画書を作成する第一歩となります。事業の全体像を俯瞰し、課題やリスクを事前に洗い出すことで、より現実的で精度の高い計画を立てられるようになります。

店舗開業で事業計画書が重要な2つの理由

なぜ、店舗開業において事業計画書はこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、大きく分けて「資金調達」と「事業運営」の二つの側面に集約されます。

① 金融機関からの融資や補助金申請に必要

店舗を開業するには、物件取得費、内外装工事費、厨房設備費、備品購入費、当面の運転資金など、多額の初期投資(開業資金)が必要となります。自己資金だけでは賄いきれない場合、多くの人が日本政策金融公庫などの政府系金融機関や、民間の銀行・信用金庫からの融資を検討します。

その際、金融機関の担当者が最も重視するのが事業計画書です。彼らは、融資した資金が事業の成功によってきちんと返済されるかどうかを判断しなければなりません。その判断材料となるのが、事業計画書に書かれた内容なのです。

金融機関は、以下のような視点で事業計画書を審査します。

- 事業の実現可能性: 提案されているビジネスモデルは、市場のニーズに合っているか。本当に儲かる仕組みになっているか。

- 経営者の能力と熱意: 経営者には、この事業をやり遂げるだけの経験やスキル、そして情熱があるか。

- 計画の具体性と論理性: 売上や費用の予測は、どのような根拠に基づいているか。計画に矛盾や無理はないか。

- 返済能力: 事業で得られる利益から、借入金を問題なく返済していけるか。

つまり、事業計画書は「私はこれだけの準備と分析を行い、成功する見込みのある具体的な計画を持っています。だから、安心して資金を貸してください」と、客観的なデータと論理的な言葉で説得するための重要なコミュニケーションツールなのです。

また、国や地方自治体が提供する創業支援のための補助金や助成金を申請する際にも、事業計画書の提出が必須となるケースがほとんどです。これらの制度を活用して有利に資金を調達するためにも、質の高い事業計画書の作成は避けて通れません。

② 事業の成功に向けた羅針盤になる

事業計画書のもう一つの重要な役割は、事業主自身の思考を整理し、開業後の運営における「羅針盤」となることです。頭の中で漠然と考えている事業のアイデアを文章や数値に落とし込む過程で、様々な気づきや課題が明確になります。

- アイデアの具体化: 「おしゃれなカフェを開きたい」という漠然とした夢が、「どの地域の」「どんな人をターゲットに」「どんなメニューを」「いくらで提供するのか」といった具体的な計画へと進化します。

- 課題の早期発見: 計画を具体化する中で、「想定していた家賃では利益が出ない」「競合店が思ったより多い」「ターゲット層の集客方法が確立できていない」といった問題点やリスクを、事業を始める前に発見できます。事前に対策を講じることで、失敗の確率を大幅に減らせます。

- 目標の明確化と共有: 売上目標や利益目標を数値で設定することで、日々の営業活動における具体的なゴールが明確になります。また、共同経営者や従業員がいる場合、事業計画書は目指すべき方向性(ビジョン)を共有し、チーム一丸となって事業に取り組むための共通言語となります。

- 経営判断の基準: 開業後、思うように売上が伸びなかったり、予期せぬトラブルが発生したりすることもあるでしょう。そのような時、事業計画書に立ち返ることで、「本来のコンセプトからずれていないか」「計画のどこに修正が必要か」を冷静に判断できます。場当たり的な対応ではなく、一貫性のある経営判断を下すための拠り所となるのです。

このように、事業計画書は単なる「提出書類」ではありません。自らの事業を成功へと導くための最も強力なツールであり、その作成プロセス自体が、経営者としての思考力や計画力を鍛える貴重なトレーニングになるのです。

事業計画書に記載する11の基本項目

金融機関の融資担当者や補助金の審査員に事業の全体像を伝え、納得してもらうためには、計画書に盛り込むべき項目を網羅することが重要です。ここでは、日本政策金融公庫の創業計画書などを参考に、一般的に必要とされる11の基本項目を解説します。これらの項目を一つひとつ丁寧に埋めていくことで、論理的で説得力のある事業計画書が完成します。

| 項目 | 主な内容 | なぜ必要か(審査員が見るポイント) |

|---|---|---|

| ① 創業の動機 | なぜこの事業を始めたいのか、事業にかける想い | 経営者の熱意、事業への本気度、人間性 |

| ② 経営者の経歴 | これまでの職務経歴や事業に関連する経験、保有資格など | 事業を遂行できるだけの経験・スキルがあるか |

| ③ 店舗のコンセプトと概要 | どんな店舗なのか、事業の全体像(5W1H) | 事業の独自性、魅力、全体像の把握 |

| ④ 取扱商品・サービスの内容 | 具体的なメニューやサービス、価格設定、特徴 | 商品・サービスの競争力、収益性 |

| ⑤ ターゲット顧客と市場の分析 | どのような顧客を狙うのか、市場の規模や将来性 | 顧客ニーズの理解度、市場の成長性 |

| ⑥ 競合の分析と自社の強み | 競合店の状況、自社の差別化ポイント(強み) | 競争環境の把握、勝ち残るための戦略があるか |

| ⑦ 販売戦略・集客方法 | どのようにして顧客に商品・サービスを届け、集客するか | 具体的な集客プラン、売上目標の実現性 |

| ⑧ 仕入先・取引先 | 商品の仕入先や業務上の主要な取引先 | 安定した供給体制が構築できるか、事業の安定性 |

| ⑨ 従業員計画 | 必要な人員、採用計画、人件費 | 適切な人員配置、人件費計画の妥当性 |

| ⑩ 必要な資金と調達方法 | 開業に必要な資金(設備・運転)の総額と内訳、調達方法 | 資金計画の妥当性、自己資金の割合、返済能力 |

| ⑪ 事業の見通し(収支計画) | 開業後の売上、経費、利益の予測 | 事業の収益性、継続性、返済計画の実現性 |

① 創業の動機

「なぜ、この事業を始めたいのか」という、事業の原点となる想いを記述します。単なる「儲かりそうだから」といった理由ではなく、自身の経験や問題意識に基づいた、熱意とストーリー性のある動機が求められます。融資担当者は、経営者の事業への本気度や人間性を見ています。この事業を通じて社会や顧客にどのような価値を提供したいのか、というビジョンを明確に伝えましょう。

② 経営者の経歴

これまでの職務経歴やアルバイト経験、取得した資格などを具体的に記述します。特に、これから始める事業に直結する経験やスキルをアピールすることが重要です。例えば、カフェを開業するなら、飲食店での勤務経験、調理師免許、バリスタの資格などが強みになります。異業種からのチャレンジであっても、マネジメント経験やマーケティングスキルなど、店舗経営に活かせる経験は必ずあるはずです。この項目で、「私にはこの事業を成功させる能力があります」ということを客観的に証明します。

③ 店舗のコンセプトと概要

「誰に」「何を」「どのように」提供するのか、事業の全体像を簡潔にまとめます。店舗のコンセプトは、事業の根幹をなす非常に重要な要素です。コンセプトが明確であればあるほど、他の項目(ターゲット、商品、戦略など)にも一貫性が生まれ、計画全体の説得力が増します。店舗名、所在地、営業時間、店舗の雰囲気、提供価値などを具体的に記述し、読み手が店舗の姿を鮮明にイメージできるように工夫しましょう。

④ 取扱商品・サービスの内容

主力となる商品やサービスについて、その内容、特徴、価格を具体的に説明します。メニューやサービス一覧を記載し、それぞれの価格設定の根拠も示せると説得力が増します。例えば、「他店より価格は高いが、その分、高品質なオーガニック食材を使用している」といったように、価格と価値のバランスを明確に説明することが大切です。セールスポイントやこだわりを具体的に記述し、商品・サービスの競争力をアピールします。

⑤ ターゲット顧客と市場の分析

どのような顧客層を主なターゲットにするのかを明確にします。年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観など、具体的な顧客像(ペルソナ)を設定することで、後の販売戦略や集客方法が立てやすくなります。また、そのターゲット顧客がどの程度存在するのか、市場規模はどれくらいか、今後市場は拡大するのか縮小するのかといったマクロな視点での分析も重要です。公的な統計データなどを用いて、客観的な根拠を示すことが求められます。

⑥ 競合の分析と自社の強み

店舗の周辺にある競合店を具体的にリストアップし、それぞれの特徴(コンセプト、価格帯、客層、強み・弱み)を分析します。その上で、競合と比較した際の自社の強み(差別化ポイント)は何かを明確に打ち出します。価格の安さ、品質の高さ、独自のサービス、立地の良さ、特定の客層への特化など、自社が競争に勝つための武器は何かを論理的に説明します。この分析が甘いと、「本当にこの場所でやっていけるのか?」と疑問を持たれてしまいます。

⑦ 販売戦略・集客方法

ターゲット顧客に対して、どのようにして店舗の存在を知ってもらい、来店してもらうのか、具体的な方法を記述します。オープン前の告知活動(プレオープン、SNSでの発信、チラシ配布など)から、オープン後の継続的な集客施策(Webサイト、SNS運用、ポイントカード、イベント開催など)まで、時系列に沿って具体的なアクションプランを示すことが重要です。「頑張って集客します」といった精神論ではなく、誰が、いつ、何をするのかを明確にしましょう。

⑧ 仕入先・取引先

商品の原材料や商品をどこから仕入れるのか、その仕入先を具体的に記述します。複数の仕入先候補を挙げておくと、リスク分散の観点からも評価が高まります。また、内装工事業者やWebサイト制作会社など、開業準備や運営に関わる主要な取引先についても記載します。安定した仕入れルートや信頼できるパートナーを確保できていることを示すことで、事業の安定性をアピールできます。

⑨ 従業員計画

自分以外にスタッフを雇用する場合は、必要な人員構成(正社員、アルバイトの人数)、各自の役割、勤務シフトなどを計画します。それに伴い、人件費(給与、社会保険料など)がどれくらいかかるのかも算出します。事業規模に対して適切な人員計画になっているか、人件費が収益を圧迫しないか、といった点がチェックされます。採用計画や育成方針についても触れておくと、より計画の具体性が増します。

⑩ 必要な資金と調達方法(資金計画)

開業に必要な資金(イニシャルコスト)と、開業後の当面の運転資金を、項目別に詳細に算出します。必要な資金は、大きく「設備資金」と「運転資金」に分けられます。これらの合計額に対して、自己資金でいくら用意し、借入でいくら調達するのかを明確に示します。特に、自己資金の割合は融資審査において非常に重要なポイントとなります。計画的に資金を準備してきた姿勢を示すことが、信頼につながります。

⑪ 事業の見通し(収支計画)

開業後の売上、経費、利益がどのように推移していくのかを、具体的な数値で予測します。通常、開業当初から軌道に乗るまでの期間(最低1年、できれば3年程度)の月別の収支計画を作成します。売上や経費の予測には、必ず「なぜその数字になるのか」という客観的な根拠(算出根拠)を示す必要があります。この収支計画から、事業の収益性と、借入金の返済が可能であることが論理的に証明できなければ、融資を受けることは困難です。

【項目別】店舗の事業計画書の書き方と例文

ここでは、前章で解説した11の基本項目について、具体的な書き方のポイントと例文を紹介します。架空の店舗として「地域密着型のオーガニックカフェ『ひだまりカフェ』」を開業するケースを想定して解説を進めます。ご自身の事業に置き換えて考えてみてください。

創業の動機

【書き方のポイント】

- 原体験と結びつける: なぜその事業をやりたいと思ったのか、きっかけとなった具体的な出来事や経験を盛り込む。

- 社会性・地域貢献の視点: 自分の利益だけでなく、顧客や地域社会にどのような価値を提供したいかを語る。

- 課題意識と解決策: 既存のサービスに対する不満や、社会が抱える課題を挙げ、自分の事業がそれをどう解決するのかを示す。

- 熱意とビジョン: 将来的に事業をどう成長させていきたいか、その夢やビジョンを情熱的に伝える。

【例文:ひだまりカフェ】

私には3歳になる子どもがおり、子育てをする中で、小さな子どもを連れて気兼ねなく外食できる場所が非常に少ないことを痛感してきました。特に、子どもには安心・安全なものを食べさせたいという思いが強く、無農薬野菜や添加物不使用の食事ができるお店を探しても、近隣には見当たりませんでした。

同じような悩みを持つ子育て世代の友人は多く、「子どもが騒ぐと周りの目が気になる」「アレルギー対応のメニューがあると嬉しい」といった声を頻繁に耳にします。前職の食品メーカーで商品開発に携わった経験を活かし、「子ども連れでも心からくつろげ、親も子も安心して美味しい食事を楽しめる空間を作りたい」と強く思うようになりました。

この『ひだまりカフェ』を通じて、地域の無農薬野菜の美味しさを伝え、地産地消に貢献するとともに、子育て世代の孤立を防ぎ、人々が集う温かいコミュニティの拠点となることを目指します。

経営者の経歴

【書き方のポイント】

- 時系列で分かりやすく: 職歴や学歴を時系列に沿って記述する。

- 事業との関連性を強調: これまでの経験・スキルが、これから始める事業のどの部分で活かせるのかを具体的に紐づける。

- 役職や実績を具体的に: 「店長として売上を前年比120%達成」「〇〇プロジェクトでリーダーを務めた」など、具体的な役職や数値を交えて実績をアピールする。

- 資格や自己啓発もアピール: 事業に関連する資格(調理師、栄養士、簿記など)や、開業に向けて学んだこと(経営セミナーへの参加など)も記載する。

【例文:ひだまりカフェ】

2014年4月~2022年3月:株式会社〇〇フーズ(食品メーカー)商品開発部

・主にベビーフード及び健康志向食品の商品企画・開発を担当。市場調査、コンセプト設計、試作、原材料選定、生産管理まで一連の業務を経験。

・担当した「オーガニック野菜のベビーピューレ」は年間50万個を売り上げるヒット商品となる。

・この経験を通じて、食品衛生管理、原価計算、サプライヤーとの交渉術を習得。2022年4月~現在:カフェ・レストラン「△△キッチン」アルバイト

・開業準備と並行し、実践的な店舗運営を学ぶため、キッチン及びホール業務に従事。

・調理、接客、発注業務、レジ締めなど、店舗運営に関わる実務全般を経験。【保有資格・特記事項】

・調理師免許(2023年取得)

・食品衛生責任者(2023年取得)

・〇〇市主催「創業者向け経営セミナー」受講(2023年)

店舗のコンセプトと概要

【書き方のポイント】

- 5W1Hを明確に: 誰に(Who)、何を(What)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、どのように(How)を簡潔にまとめる。

- コンセプトを一行で: 店舗の最も重要な価値や特徴を、キャッチコピーのように短い言葉で表現する。

- 空間イメージを伝える: 内装のデザイン、座席の配置、雰囲気などを具体的に記述し、読み手がお店の情景を思い描けるようにする。

【例文:ひだまりカフェ】

- 店舗名: ひだまりカフェ

- コンセプト: 「子育て世代が、心と体に優しい時間を過ごせるオーガニック・コミュニティカフェ」

- 概要:

- ターゲット(Who): 〇〇市在住の未就学児を持つ30代~40代の女性とその家族

- 提供価値(What): 地域の契約農家から仕入れた無農薬・減農薬野菜をふんだんに使ったランチとスイーツ。キッズメニュー、アレルギー対応メニューも提供。

- 立地(Where): 〇〇市△△町1-2-3(〇〇公園隣接、スーパー□□徒歩2分)

- 営業時間(When): 11:00~18:00(ランチL.O. 14:30)

- 提供方法(How): 店内飲食。小上がり席やキッズスペースを完備し、ベビーカーでも入店しやすいバリアフリー設計。授乳室、おむつ交換台も設置。

- 店舗規模: 席数20席(テーブル12席、小上がり8席)

取扱商品・サービスの内容

【書き方のポイント】

- 主力メニューを明確に: 看板メニューやランチセットなど、売上の中心となる商品を具体的に紹介する。

- 価格設定の根拠を示す: なぜその価格なのか(原価、付加価値など)を説明する。

- 差別化ポイントを強調: 食材へのこだわり、調理法、独自性などをアピールする。

- 客単価を想定する: ランチタイム、カフェタイムそれぞれの想定客単価を記載し、後の売上計画との整合性を図る。

【例文:ひだまりカフェ】

【主力商品・サービス】

地元の〇〇農園から毎朝届く、新鮮な無農薬・減農薬野菜を主役にした、日替わりの健康的なランチプレートを提供します。化学調味料は一切使用せず、素材本来の味を活かした調理法にこだわります。

商品名 価格(税込) 内容・特徴 ひだまりプレート 1,500円 本日のメイン(肉or魚)、野菜デリ3種、雑穀米、スープ。旬の野菜を10種類以上使用。当店の看板メニュー。 キッズプレート 700円 小さなハンバーグ、野菜スティック、おにぎり、フルーツ。7大アレルゲン不使用。 季節の野菜カレー 1,200円 旬の野菜がゴロゴロ入ったスパイスカレー。 自家製チーズケーキ 600円 北海道産クリームチーズと平飼い卵を使用した濃厚な味わい。 オーガニックコーヒー 500円 公平な取引で輸入されたフェアトレード認証の豆を使用。 【価格設定の根拠】

客単価はランチタイムで1,600円、カフェタイムで900円を想定。原価率はドリンクを含め平均30%に設定。高品質なオーガニック食材を使用するため原価は高めですが、健康志向という付加価値と、くつろげる空間を提供することで、周辺の競合カフェ(平均客単価1,200円)との差別化を図ります。

ターゲット顧客と市場の分析

【書き方のポイント】

- ペルソナ設定: ターゲット顧客の人物像を具体的に描く(年齢、性別、家族構成、職業、趣味、価値観など)。

- 市場規模の把握: 地域の人口統計データ(例:総務省統計局 e-Stat)などを用いて、ターゲット層が商圏内にどれくらいいるのかを数値で示す。

- 市場のトレンド: 健康志向、地産地消、サステナビリティなど、追い風となる市場のトレンドに触れ、事業の将来性を示す。

【例文:ひだまりカフェ】

【メインターゲット】

〇〇市在住の、0歳~6歳の未就学児を持つ30代~40代の女性。世帯年収は500~800万円。食の安全や健康への意識が高く、SNSでの情報収集に積極的。子ども連れでも気兼ねなく利用でき、質の良い食事ができる場所を求めている。【サブターゲット】

・地域の健康志向の強い20代~50代の男女。

・近隣の〇〇公園を散歩する高齢者層。【市場規模・分析】

・出店予定地を中心とする半径2kmの商圏人口は約35,000人。(参照:〇〇市役所 統計データ)

・そのうち、メインターゲットである20代~40代の女性人口は約6,000人。〇〇市の平均世帯人員及び年齢構成から、このうち約30%が未就学児を持つと仮定すると、ターゲット層は約1,800人と推定される。

・近年、全国的にオーガニック食品市場は拡大傾向にあり、食の安全や健康への関心は高まっている。また、地域コミュニティの希薄化が問題となる中、人々が集える「サードプレイス」としてのカフェの需要も増加している。

店舗の立地と商圏分析

立地は店舗ビジネスの成功を左右する最も重要な要素の一つです。なぜその場所を選んだのか、その立地の優位性を具体的に説明します。

【書き方のポイント】

- 選定理由の明確化: なぜ他の場所ではなく、その立地を選んだのかを論理的に説明する。

- 周辺環境の分析: 最寄り駅からの距離、周辺施設(スーパー、公園、学校、企業など)、交通量、歩行者の属性などを具体的に記述する。

- 視認性やアクセス: 店舗は道路から見えやすいか、駐車場はあるか、公共交通機関でのアクセスは良いかなどを評価する。

【例文:ひだまりカフェ】

【立地選定理由】

出店予定地(〇〇市△△町1-2-3)は、ターゲット層である子育て世代が多く住む住宅街に位置し、以下の点から最適地と判断した。

1. ターゲットの集積: 近隣には大規模マンションが3棟あり、徒歩5分圏内に保育園が2つ、小学校が1つある、市内でも有数のファミリー層が多いエリアである。

2. 集客施設の隣接: 年間利用者数〇〇万人の「〇〇公園」に隣接しており、公園利用者の休憩需要が見込める。また、徒歩2分の距離にあるスーパー「□□」は、地域の主婦層が日常的に利用しており、買い物のついでに来店する流れを期待できる。

3. 視認性とアクセス: 片側一車線の生活道路に面した1階路面店であり、ガラス張りのファサードで視認性が高い。店舗前に専用駐車場2台分を確保。

競合の分析と自社の強み

【書き方のポイント】

- 競合を具体的にリストアップ: 商圏内にある競合店を3~5店舗ほど挙げる。

- 多角的な比較: 価格、商品、客層、雰囲気、サービスなどの観点から、自社と競合を比較する表を作成すると分かりやすい。

- SWOT分析の活用: 自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理し、戦略の方向性を明確にする。

- 「強み」を明確に: 競合分析の結果を踏まえ、自社が勝てるポイント(差別化要因)を結論として述べる。

【例文:ひだまりカフェ】

| 店舗名 | コンセプト | 価格帯(ランチ) | ターゲット層 | 強み | 弱み |

|---|---|---|---|---|---|

| カフェA | 駅前のチェーン店 | 800円~ | 学生、サラリーマン | 価格の安さ、回転率 | 騒がしい、子供向けではない |

| レストランB | 昔ながらの洋食店 | 1,000円~ | 地元の中高年層 | 固定客が多い、安定感 | メニューが画一的、内装が古い |

| パン屋C | ベーカリーカフェ | 900円~ | 女性グループ | パンが美味しい、テイクアウト需要 | 席数が少ない、食事が軽め |

| 自社(ひだまりカフェ) | オーガニック・コミュニティカフェ | 1,500円前後 | 子育て世代 | ①オーガニック・健康志向 ②キッズスペース等、子供連れへの配慮 ③コミュニティ機能 |

価格帯がやや高め、駅からの距離 |

【自社の強み(差別化戦略)】

上記の分析から、商圏内には「安さ」や「手軽さ」を売りにするカフェは存在するものの、「健康志向」と「子育て世代への配慮」という二つの軸を両立させた店舗は存在しないことがわかる。

当店は、競合よりも高い価格帯設定となるが、「安心・安全な食材」と「子どもと気兼ねなく過ごせる空間」という明確な付加価値を提供することで、価格競争に巻き込まれることなく、特定のニーズを持つ顧客層から強い支持を得ることを目指す。これが当店の最大の強みである。

販売戦略・集客方法

【書き方のポイント】

- オープン前・オープン直後・安定期に分ける: 時系列で具体的な施策を計画する。

- オンラインとオフラインを組み合わせる: SNS、Webサイト、チラシ、地域情報誌など、複数のチャネルを効果的に活用する計画を立てる。

- リピーター育成策: ポイントカード、会員制度、イベント開催など、一度来店した顧客に再来店してもらうための仕組みを考える。

【例文:ひだまりカフェ】

【オープン前(1ヶ月前~)】

* オンライン: Instagram、Facebookアカウントを開設。店舗のコンセプト、内装工事の進捗、メニュー開発の様子などを発信し、期待感を醸成する。地域の子育てインフルエンサーに協力を依頼し、プレオープンに招待。

* オフライン: 近隣のマンション、保育園、公園周辺で手配りのチラシを配布(3,000部)。地域情報誌「〇〇タウン」に広告を掲載。【オープン直後(~3ヶ月)】

* オープン記念キャンペーン: 開店から1週間、ドリンク1杯無料サービスを実施。

* プレスリリース: 地元の新聞社やWebメディアにプレスリリースを配信し、取材を誘致する。

* SNSキャンペーン: 「#ひだまりカフェ」のハッシュタグ投稿で焼き菓子をプレゼントするキャンペーンを実施し、口コミの拡散を狙う。【安定期(4ヶ月~)】

* リピート促進: LINE公式アカウントを開設し、友だち登録でクーポンを配布。新メニューやイベント情報を定期的に配信する。来店ごとに貯まるスタンプカードを導入。

* コミュニティ形成: 離乳食教室、親子ヨガなど、子育て世代向けのイベントを定期的に開催し、ファン化を促進する。

従業員計画

【書き方のポイント】

- 具体的な人員構成: 必要な役職(店長、キッチン、ホール)と人数(正社員・アルバイト)を明記する。

- 人件費の算出: 給与、法定福利費(社会保険料など)、交通費を含めた総人件費を計算する。

- 採用・育成計画: いつ、どのような方法で募集し、どのように教育していくかの方針を示す。

【例文:ひだまりカフェ】

【人員体制(オープン時)】

* 経営者(店長兼調理): 1名

* アルバイト(ホール兼調理補助): 2名【アルバイトの勤務シフト】

・平日ランチタイム(10:30~15:00)を中心に、1日1名体制で運営。

・土日祝日は2名体制で対応。

・時給:1,100円【月間人件費】

・アルバイト人件費:1,100円 × 4.5時間 × 20日(平日) + 1,100円 × 7時間 × 8日(土日) = 99,000円 + 61,600円 = 約16万円

※経営者役員報酬は別途収支計画に計上。【採用・育成計画】

・オープン2ヶ月前に、地域の求人サイト及び店頭ポスターにて募集開始。

・採用後は、オープン前に2週間の研修を実施。店舗コンセプト、接客マニュアル、調理オペレーションについて指導する。

必要な資金と調達方法(資金計画)

ここは融資審査で最も厳しく見られる項目の一つです。「何に」「いくら」必要なのかを1円単位で積み上げ、現実的な計画を示す必要があります。

開業資金(設備資金・運転資金)の内訳

【書き方のポイント】

- 設備資金と運転資金に分ける: 資金の性質を明確に分ける。

- 見積もりを取得する: 内装工事費や厨房機器費は、複数の業者から見積もりを取り、その金額を基に記載する。

- 運転資金は余裕を持つ: 開業後すぐに売上が安定するとは限りません。最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の固定費(家賃、人件費、水道光熱費など)を運転資金として確保しておくことが重要です。

【例文:ひだまりカフェ】

| 区分 | 項目 | 金額(千円) | 算出根拠 |

|---|---|---|---|

| 設備資金 | 物件取得費 | 800 | 保証金(6ヶ月分)、礼金、仲介手数料 |

| 内外装工事費 | 3,000 | 〇〇工務店 見積もり | |

| 厨房設備費 | 1,500 | 業務用冷蔵庫、コンロ、オーブン等。△△厨房 見積もり | |

| 空調・給排水設備費 | 500 | 〇〇設備 見積もり | |

| 什器・備品費 | 700 | テーブル、椅子、レジ、食器、調理器具等 | |

| 広告宣伝費 | 200 | チラシ印刷、Webサイト制作初期費用等 | |

| (設備資金 合計) | 6,700 | ||

| 運転資金 | 商品仕入費 | 300 | 開業時の初期在庫 |

| 家賃(3ヶ月分) | 450 | 15万円/月 × 3ヶ月 | |

| 人件費(3ヶ月分) | 480 | 16万円/月 × 3ヶ月 | |

| 水道光熱費(3ヶ月分) | 150 | 5万円/月 × 3ヶ月 | |

| その他諸経費・予備費 | 420 | 雑費、消耗品費など | |

| (運転資金 合計) | 1,800 | ||

| 必要資金合計 | 8,500 |

資金の調達方法

【書き方のポイント】

- 自己資金の重要性: 融資希望額に対して、自己資金がどれだけあるかは、計画の本気度を示す重要な指標です。一般的に、必要資金総額の3分の1以上の自己資金があると、審査で有利になると言われています。

- 「見せ金」はNG: 一時的に親族から借りて自己資金に見せかける「見せ金」は絶対にいけません。通帳の履歴などで、コツコツと貯めてきたことを証明できるようにしておく必要があります。

【例文:ひだまりカフェ】

| 調達方法 | 金額(千円) | 備考 |

|---|---|---|

| 自己資金 | 3,500 | 開業のために計画的に貯蓄した資金(預金通帳にて証明可能) |

| 親族からの借入 | 0 | |

| 日本政策金融公庫からの借入 | 5,000 | 新規開業資金(融資希望額) |

| 調達資金合計 | 8,500 |

事業の見通し(収支計画)

事業計画の集大成です。これまでの計画が、最終的にどれくらいの利益を生み出すのかを数値で示します。「希望」ではなく、客観的な根拠に基づいた「予測」であることが求められます。

売上高の予測

【書き方のポイント】

- 算出根拠を明確に: 「客単価 × 席数 × 回転数 × 営業日数」という計算式を基本に、ロジカルに売上を予測する。

- 平日と休日で分ける: 来客数は平日と休日で異なるため、分けて計算するとより現実的な予測になる。

- 楽観的すぎない: 開業当初は認知度も低いため、満席が続くような楽観的な計画は避ける。席数稼働率(例:ランチタイムは60%など)を設定し、保守的な予測を立てるのが基本。

【例文:ひだまりカフェ】

【売上高の算出根拠】

・席数:20席

・営業日数:月25日(平日20日、土日祝5日)

・客単価:ランチ1,600円、カフェ900円① 平日売上(1日あたり)

・ランチ(11-14時):1,600円 × 20席 × 60%稼働率 × 1.0回転 = 19,200円

・カフェ(14-18時):900円 × 20席 × 30%稼働率 × 1.0回転 = 5,400円

・合計:24,600円② 休日売上(1日あたり)

・ランチ(11-14時):1,600円 × 20席 × 80%稼働率 × 1.2回転 = 30,720円

・カフェ(14-18時):900円 × 20席 × 50%稼働率 × 1.2回転 = 10,800円

・合計:41,520円③ 月間売上高(軌道に乗った後)

・(24,600円 × 20日) + (41,520円 × 5日) = 492,000円 + 207,600円 = 699,600円(約70万円)

※開業当初3ヶ月は、この70%程度の売上を見込む。

経費の予測

【書き方のポイント】

- 固定費と変動費に分ける: 経費を売上の増減に関わらず発生する「固定費」と、売上に比例して変動する「変動費」に分けて考えると、損益分岐点の計算などがしやすくなる。

- 漏れなく計上する: 家賃や人件費だけでなく、減価償却費、リース料、広告宣伝費、消耗品費、支払い手数料など、考えられる経費はすべてリストアップする。

【例文:ひだまりカフェ】

【月間経費(軌道に乗った後)】

| 区分 | 項目 | 金額(円) | 算出根拠 |

| :— | :— | :— | :— |

| 変動費 | 原材料費(原価) | 210,000 | 売上高 70万円 × 原価率30% |

| 固定費 | 家賃 | 150,000 | 賃貸借契約書 |

| | 人件費 | 360,000 | 経営者役員報酬20万 + アルバイト16万 |

| | 水道光熱費 | 50,000 | 近隣同規模店舗の平均値 |

| | 広告宣伝費 | 30,000 | SNS広告、情報誌掲載料等 |

| | 通信費 | 10,000 | 電話、インターネット回線 |

| | 消耗品費 | 20,000 | 什器、清掃用品など |

| | 減価償却費 | 80,000 | 設備資金520万円を耐用年数5.4年(簡便法)で計算 |

| | その他経費 | 20,000 | 雑費、予備費 |

| 経費合計 | | 930,000 | |

利益計画の立て方

【書き方のポイント】

- 損益計算書(P/L)形式でまとめる: 売上高から経費を差し引いて利益を計算する。

- 複数の利益を理解する: 売上総利益(粗利)、営業利益、経常利益、税引後当期純利益の違いを理解し、段階的に計算する。金融機関は特に営業利益(本業の儲け)と、そこから借入金の返済が可能かを重視します。

【例文:ひだまりカフェ(軌道に乗った後の月次利益計画)】

| 項目 | 金額(千円) |

|---|---|

| Ⅰ. 売上高 | 700 |

| Ⅱ. 変動費 | |

| 原材料費 | 210 |

| Ⅲ. 売上総利益(粗利) (Ⅰ-Ⅱ) | 490 |

| Ⅳ. 固定費(販売費及び一般管理費) | |

| 家賃 | 150 |

| 人件費 | 360 |

| 水道光熱費 | 50 |

| 広告宣伝費 | 30 |

| その他経費合計 | 130 |

| 固定費合計 | 720 |

| Ⅴ. 営業利益 (Ⅲ-Ⅳ) | -230 |

※あれ?赤字になってしまった…

このように、実際に計算してみると計画に無理があることが判明します。この場合、

- 売上予測が甘すぎないか? → 回転率や客単価を上げる施策は?

- 経費が高すぎないか? → 家賃の交渉、人件費の見直し(経営者報酬を下げるなど)、仕入れ先の見直し

などを再検討し、黒字化できる現実的な計画に修正する必要があります。これが事業計画書を作成する大きなメリットです。

(修正後の計画)

経営者報酬を一旦10万円に下げ、広告宣純費を2万円に抑える修正を行う。

固定費合計 = 150+260+50+20+130 = 610

営業利益 = 490 – 610 = -120

まだ赤字。抜本的に売上を上げるか、固定費を下げる(より安い物件を探すなど)必要があります。このようにシミュレーションを繰り返すことが重要です。

ここでは、計画が黒字化できたと仮定して次に進みます。

仮に、営業利益が月々5万円確保できたとします。

返済計画

【書き方のポイント】

- 税引後利益+減価償却費から返済: 借入金の元本返済は、税金を支払った後の利益(税引後当期純利益)から行います。ただし、会計上の費用である減価償却費は、実際には現金支出を伴わない費用なので、返済原資に加えることができます。これを「キャッシュフロー」と呼びます。

- 返済可能額 > 返済額: 毎月のキャッシュフローが、借入金の返済額(元本+利息)を上回っていることを示す必要があります。

【例文:ひだまりカフェ】

・借入希望額:500万円

・返済期間:7年(84回払い)

・金利:年利2.0%(仮定)

・毎月の元金返済額:5,000,000円 ÷ 84ヶ月 ≒ 59,500円

・毎月の支払利息(当初):5,000,000円 × 2.0% ÷ 12ヶ月 ≒ 8,300円

・毎月の返済額合計:約67,800円【返済能力の確認】

・税引前利益:50,000円(仮)

・減価償却費:80,000円

・返済原資(簡易キャッシュフロー):50,000円 + 80,000円 = 130,000円返済原資(130,000円) > 毎月の返済額(約67,800円)

上記の通り、事業から得られるキャッシュフローで、借入金を問題なく返済できる見込みです。

融資に通りやすくなる事業計画書作成の6つのコツ

優れた事業計画書を作成するためには、記載項目を埋めるだけでなく、いくつかの重要なコツがあります。融資担当者の視点を意識し、信頼を勝ち取るためのポイントを6つ紹介します。

① 客観的なデータで根拠を示す

事業計画書で最も重要なのは「説得力」です。そして、その説得力を生み出す源泉が客観的なデータに基づいた根拠です。情熱や思い込みだけで「売れるはずです」「儲かります」と主張しても、第三者である金融機関の担当者は納得しません。

例えば、以下のような場面で客観的なデータを活用しましょう。

- 市場分析: 「若い女性に人気がありそう」ではなく、「出店エリアの半径1km圏内には、メインターゲットである20~30代女性が約〇〇人居住しています(出典:〇〇市統計データ)」と示す。

- 売上計画: 「1日30人くらいは来るだろう」ではなく、「近隣の競合店Aの席数は〇席で、平日のランチタイムに目視で確認したところ、稼働率は約〇%でした。当店の席数は〇席なので、控えめに稼働率〇%と設定し、売上を算出しました」と説明する。

- 仕入計画: 「知り合いの農家から安く仕入れます」ではなく、「〇〇農園との間で、主要野菜〇〇を1kgあたり〇〇円で継続的に供給してもらう基本合意書を交わしています」と具体的に示す。

公的機関が発表している統計データ(総務省統計局のe-Stat、地方自治体の統計情報など)、業界団体が発行するレポート、民間の調査会社のデータなどを積極的に活用し、すべての計画に「なぜなら~だから」と答えられる状態を目指しましょう。根拠が明確であればあるほど、計画の信頼性は飛躍的に高まります。

② 実現可能な計画を具体的に描く

夢を語ることは大切ですが、事業計画は現実的でなければなりません。売上計画が過度に楽観的であったり、資金計画に無理があったりすると、「この経営者は事業を甘く見ているのではないか」と判断されてしまいます。

「背伸びしすぎず、かといって低すぎない」絶妙なラインの目標設定が求められます。特に売上計画では、開業当初から満席が続くような計画ではなく、認知度が上がるまでの助走期間を考慮し、数ヶ月かけて徐々に目標に近づいていくような、段階的な計画を立てることが現実的です。

また、「集客を頑張る」「経費を削減する」といった抽象的な表現は避けましょう。

- 「集客を頑張る」→「オープン後3ヶ月間、月額2万円の予算でInstagram広告を出稿し、店舗から半径3km以内の30代女性にターゲットを絞ってリーチする」

- 「経費を削減する」→「電力会社を〇〇電力に切り替えることで、電気料金を年間約〇%削減する。また、消耗品は業務用スーパー〇〇で一括購入することでコストを〇%抑える」

このように、誰が読んでも具体的な行動をイメージできるレベルまで落とし込むことで、計画の実現可能性が高いと評価されます。

③ 事業への熱意やビジョンを伝える

事業計画書は、論理と数字だけで構成される無味乾燥な書類ではありません。特に「創業の動機」の項目では、経営者自身の言葉で、事業にかける熱い想いや情熱を伝えることが非常に重要です。

融資担当者は、事業の将来性だけでなく、「この人にお金を貸して大丈夫か」という経営者自身の人間性も見ています。過去の経験から生まれた問題意識、この事業を通じて実現したい社会貢献、将来的な事業拡大のビジョンなどを、自分のストーリーとして語ることで、計画書に魂が宿ります。

なぜ他の誰でもなく「自分」がこの事業をやるべきなのか、その必然性を伝えることができれば、担当者の共感を呼び、応援したいという気持ちを引き出すことができます。ただし、熱意だけが空回りしないよう、前述した客観的なデータや具体的な計画で、その熱意をしっかりと裏打ちすることが大前提です。論理的な「左脳」の部分と、情熱的な「右脳」の部分、その両方をバランス良くアピールすることが理想です。

④ 誰が読んでも分かりやすい構成を意識する

金融機関の担当者は、毎日多くの事業計画書に目を通しています。そのため、専門用語の多用や、構成が分かりにくい計画書は、それだけでマイナスの印象を与えかねません。

以下の点を意識して、読み手への配慮を忘れないようにしましょう。

- 結論から書く(PREP法): 各項目で、まず結論(Point)を述べ、次にその理由(Reason)、具体例(Example)、そして再度結論(Point)で締めくくる構成を意識すると、論理的で分かりやすくなります。

- 専門用語は避けるか、注釈を入れる: 業界内でしか通用しないような専門用語や略語は避け、平易な言葉で説明する。どうしても使用する必要がある場合は、簡単な注釈を加える配慮が必要です。

- 図やグラフ、写真の活用: 店舗のレイアウト図、商圏マップ、商品の写真、収支計画のグラフなどを適宜挿入することで、視覚的に理解を助け、長文の計画書でも飽きさせない工夫ができます。

- 誤字脱字のチェック: 当然のことですが、誤字脱字が多い書類は、作成者の注意力や仕事の丁寧さを疑われます。提出前に必ず第三者にも読んでもらい、ダブルチェックを行いましょう。

事業計画書は、あなたの事業を知らない第三者に、短時間でその魅力と可能性を正確に伝えるためのプレゼンテーション資料です。常に読み手の視点に立ち、分かりやすさを追求する姿勢が大切です。

⑤ 十分な自己資金を準備する

融資審査において、自己資金の額は経営者の「本気度」と「計画性」を測る最も重要なバロメーターの一つです。自己資金が少ないと、「計画性がなく、思いつきで事業を始めようとしているのではないか」「事業に対するリスクを自分で負う覚悟が足りないのではないか」と見なされてしまいます。

一般的に、開業に必要な資金総額の少なくとも3分の1程度は自己資金で用意することが望ましいとされています。もちろん多ければ多いほど、金融機関からの信頼は高まり、融資も受けやすくなります。

重要なのは、その自己資金が「どのようにして作られたか」という点です。親から一時的に借りたお金(見せ金)ではなく、開業という目標に向かって、毎月コツコツと給料から貯金してきた経緯を通帳などで示すことができれば、「計画的に準備を進めてきた信頼できる人物」という評価につながります。これから開業を考えている方は、できるだけ早い段階から計画的に自己資金の準備を始めましょう。

⑥ 第三者や専門家に見てもらう

事業計画書を書き上げたら、必ず自分以外の第三者に見てもらい、客観的な意見をもらうことが非常に重要です。自分一人で作成していると、どうしても視野が狭くなり、独りよがりな計画になったり、基本的なミスに気づかなかったりするものです。

フィードバックをもらう相手としては、以下のような人が考えられます。

- 家族や友人: 事業内容を知らない人に読んでもらい、「分かりにくい部分はないか」「矛盾している点はないか」といった、素人目線での感想をもらう。

- 同業の先輩経営者: 既に店舗を経営している先輩がいれば、計画の甘い部分や、現場感覚とのズレを指摘してもらえる可能性があります。

- 専門家(後述): 商工会議所、よろず支援拠点、税理士、中小企業診断士などの専門家は、数多くの事業計画書を見てきたプロです。融資担当者の視点から、より実践的で厳しいアドバイスをもらうことができます。

複数の視点からフィードバックを受けることで、計画の穴を塞ぎ、より完成度の高い事業計画書にブラッシュアップしていくことができます。批判的な意見にも耳を傾ける素直さが、事業を成功に導く上で不可欠な資質です。

事業計画書を作成する前の3つの準備

質の高い事業計画書は、いきなり書き始めても完成しません。ペンを取る前に、あるいはパソコンに向かう前に、じっくりと時間をかけて行うべき「準備」があります。この準備段階の質が、計画書全体の質を決定するといっても過言ではありません。

① 店舗のコンセプトを明確にする

事業計画書のすべての項目は、この「コンセプト」から枝分かれしていきます。コンセプトが曖昧なままでは、ターゲット顧客も、提供する商品も、店舗の雰囲気も、販売戦略も、すべてがぼやけてしまい、一貫性のない計画書になってしまいます。

まずは、以下の問いに自分自身で明確に答えられるまで、思考を深めましょう。

- なぜ、あなたはこの店をやりたいのか?(Why)

- 誰に、どんな価値を提供したいのか?(Who/What)

- 他の店ではなく、あなたの店を選ぶべき理由は何か?(USP: Unique Selling Proposition)

- 5年後、10年後、この店はどのようになっているのが理想か?(Vision)

例えば「お洒落なカフェ」というだけでは不十分です。「誰にとって」「どのように」お洒落なのかを具体化する必要があります。「忙しいビジネスパーソンが、束の間の休息を得られる、静かで洗練された空間のカフェ」なのか、「地域の親子が、絵本を読みながら安心して過ごせる、温かみのあるカフェ」なのかで、内装もメニューも価格も、すべてが変わってきます。

コンセプトとは、事業の「憲法」のようなものです。この憲法がしっかり定まっていれば、今後の様々な経営判断に迷ったときも、立ち返るべき指針となります。この段階で時間をかけることを惜しまないでください。

② 徹底した立地・エリア調査を行う

店舗ビジネスにおいて、立地は成功を左右する極めて重要な要素です。どんなに素晴らしいコンセプトや商品があっても、ターゲット顧客がいない場所に出店してしまっては、事業の成功は望めません。

事業計画書を書く前に、必ず候補となる立地に何度も足を運び、徹底した現地調査(フィールドワーク)を行いましょう。

- 通行量調査: 平日・休日、朝・昼・夜など、時間帯や曜日を変えて、店舗前の通行人の量や属性(年齢、性別、会社員か主婦かなど)を観察します。自分のターゲット顧客は、本当にこの場所を通るのかを確認します。

- 周辺環境の調査: 最寄り駅からの距離、人の流れを生み出す施設(商業施設、オフィス、学校、公園など)の有無、人の流れを妨げる要因(大きな道路、坂道など)を確認します。

- 競合店の調査: 商圏内にある競合店をすべてリストアップし、実際に顧客として利用してみましょう。メニュー、価格、接客、客層、内装、繁盛具合などを肌で感じることが重要です。なぜその店は流行っているのか(あるいは、流行っていないのか)を分析します。

これらの調査結果は、事業計画書の「立地と商圏分析」「競合の分析」の項目で、机上の空論ではない、リアリティのある記述をするための貴重な一次情報となります。

③ 綿密な資金計画を立てる

「これくらいあれば足りるだろう」というどんぶり勘定は、事業失敗の元凶です。事業計画書を作成する前に、開業にいくら必要で、それをどうやって調達し、開業後の運転資金はどれくらい必要になるのか、綿密にシミュレーションしておく必要があります。

- 必要資金の洗い出し: 店舗の物件取得費、内外装工事費、設備費、備品費など、開業に必要な「設備資金」をリストアップします。この際、複数の業者から相見積もりを取るのが基本です。

- 運転資金の確保: 開業後、売上が安定するまでの間の家賃、人件費、仕入費、水道光熱費などの「運転資金」を計算します。前述の通り、最低でも3ヶ月分、理想は6ヶ月分の運転資金を見込んでおくことで、不測の事態にも対応できる安全な計画となります。

- 自己資金の確認: 現時点で、自分が用意できる自己資金はいくらかを正確に把握します。通帳などを確認し、すぐに証明できる状態にしておきましょう。

- 借入額のシミュレーション: (必要資金総額)-(自己資金)=(借入必要額)を算出します。その借入額に対して、金利や返済期間を仮定し、毎月の返済額がいくらになるのかをシミュレーションしておきます。

この準備段階で、「そもそもこの計画で黒字化は可能なのか」「借入金の返済は現実的か」という、事業の存続可能性を冷静に見極めることができます。もし無理があるようなら、コンセプトの見直しや、より家賃の安い物件を探すなど、計画の根本的な修正が必要になります。

店舗開業の事業計画書で使えるテンプレートサイト5選

ゼロから事業計画書を作成するのは大変な作業です。幸い、公的機関や民間企業が、無料で質の高いテンプレート(雛形)を提供しています。これらを活用することで、記載すべき項目を漏れなく、効率的に作成できます。ここでは、代表的なテンプレートサイトを5つ紹介します。

① 日本政策金融公庫

政府系金融機関である日本政策金融公庫は、創業者向けの融資制度を多数扱っており、その申請に使う「創業計画書」のテンプレートを公式サイトで公開しています。融資審査の際に実際に使用される書式であるため、公庫からの融資を検討している場合は、このテンプレートをベースに作成するのが最も効率的です。記載項目はシンプルですが、事業計画の要点を押さえた構成になっており、各項目の記入例も豊富に用意されています。業種別の記入例(飲食店、美容業、小売業など)も参考になります。

(参照:日本政策金融公庫 公式サイト)

② J-Net21(中小機構)

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、中小企業向けの経営情報サイトです。ここでも、事業計画書の書き方の解説とともに、Word形式のテンプレートが提供されています。日本政策金融公庫の書式よりも自由度が高く、より詳細な事業内容や戦略を書き込みたい場合に適しています。事業計画を多角的に検討するための「事業計画策定支援ツール」など、関連コンテンツも充実しているのが特徴です。

(参照:J-Net21 公式サイト)

③ 創業手帳

起業家や経営者向けに、有益な情報やツールを提供するサービスです。会員登録(無料)をすることで、専門家が監修した事業計画書のテンプレート(Excel形式)をダウンロードできます。このテンプレートの最大の特徴は、収支計画などの数値計画を入力すると、自動でグラフが作成されたり、損益分岐点分析ができたりするなど、計算機能が充実している点です。数字の計画を立てるのが苦手な方にとって、非常に心強いツールとなるでしょう。

(参照:創業手帳 公式サイト)

④ freee開業

クラウド会計ソフトで知られるfreee株式会社が提供する、開業支援サービスです。サービス内で事業計画書のテンプレートが提供されており、画面の案内に沿って入力していくだけで、計画書を作成できます。開業届などの必要書類の作成も同時に行えるため、手続き全体を効率化したい方におすすめです。会計ソフトとの連携もスムーズで、開業後の経理業務も見据えた準備ができます。

(参照:freee開業 公式サイト)

⑤ ドリームゲート

日本最大級の起業支援プラットフォームです。サイト上で、様々な専門家(中小企業診断士、税理士など)が監修した、多種多様な事業計画書のテンプレートが公開されています。業種別、目的別(融資申請用、社内プレゼン用など)にテンプレートが分かれているため、自分の状況に最も合った雛形を見つけやすいのがメリットです。専門家による事業計画書の添削サービス(有料)も提供しています。

(参照:ドリームゲート 公式サイト)

| サイト名 | 提供元 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 日本政策金融公庫 | 政府系金融機関 | 融資申請に直結する公式書式。記入例が豊富。 | 日本政策金融公庫からの融資を第一に考えている人 |

| J-Net21 | 中小機構(独法) | 自由度が高く、詳細な計画を記述可能。関連情報が充実。 | 自身の事業プランをより深く、多角的に練り上げたい人 |

| 創業手帳 | 民間企業 | Excel形式で数値計画の自動計算・グラフ化機能が強力。 | 数字の計画やExcel操作が苦手な人 |

| freee開業 | 民間企業 | 開業届など他の手続きと一括で作成可能。 | 開業に関する手続きをまとめて効率的に進めたい人 |

| ドリームゲート | 民間企業 | 業種・目的別のテンプレートが豊富。専門家を探せる。 | 自分の業種に特化したテンプレートを探している人 |

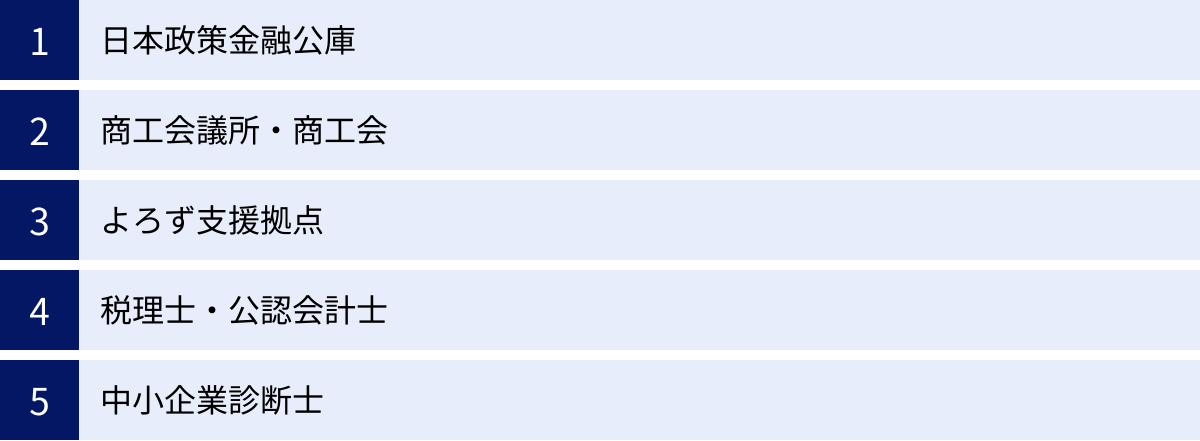

事業計画書の作成で困ったときの相談先

事業計画書を一人で完璧に作り上げるのは難しいものです。第三者の客観的な視点や、専門的な知識を取り入れることで、計画の質は格段に向上します。作成に行き詰まった際に頼りになる、無料または比較的安価に相談できる窓口を紹介します。

日本政策金融公庫

融資の相談窓口としてだけでなく、創業支援の窓口としても機能しています。全国各地の支店で「創業サポートデスク」が設置されており、事業計画の立て方や資金調達に関する相談を無料で行うことができます。融資担当者の視点から、「どのような計画であれば融資しやすいか」という実践的なアドバイスがもらえるのが最大のメリットです。融資を検討しているなら、計画書がある程度固まった段階で、一度相談に行ってみることを強くおすすめします。

(参照:日本政策金融公庫 公式サイト)

商工会議所・商工会

地域の商工業者を支援するために、全国の市区町村に設置されている公的団体です。経営指導員が常駐しており、無料で経営に関する様々な相談に乗ってくれます。事業計画書の作成支援もその一つで、地域の特性や商慣習に詳しいため、より地に足の着いたアドバイスが期待できます。また、自治体の制度融資(マル経融資など)の窓口にもなっている場合が多く、地域の金融機関とのパイプ役も担っています。

(参照:日本商工会議所 公式サイト、全国商工会連合会 公式サイト)

よろず支援拠点

国が全国47都道府県に設置している、中小企業・小規模事業者のための無料の経営相談所です。中小企業診断士や税理士、マーケティングの専門家など、様々な分野の専門家(コーディネーター)が在籍しており、何度でも無料で相談できます。事業計画書のブラッシュアップはもちろん、販路開拓やIT活用など、幅広い経営課題に対応してくれるのが特徴です。多様な専門家の視点から、多角的なアドバイスを受けたい場合に最適です。

(参照:よろず支援拠点全国本部 公式サイト)

税理士・公認会計士

税務と会計のプロフェッショナルです。特に、事業計画書の中でも最も重要かつ難しい「収支計画」や「資金計画」の策定において、専門的な知見から精度の高い計画作りをサポートしてくれます。損益計算やキャッシュフロー計算、適切な節税対策など、数字に関する部分を盤石にしたい場合に頼りになります。顧問契約を結べば、開業後の経理や税務申告まで一貫してサポートしてもらえます。相談は有料の場合が多いですが、初回相談は無料という事務所もあります。

中小企業診断士

経営コンサルティングに関する唯一の国家資格です。財務、マーケティング、生産管理、人事など、経営全般に関する幅広い知識を持っています。事業計画書全体を俯瞰し、ビジネスモデルの妥当性や戦略の整合性、将来性などを論理的に診断・助言してくれます。「アイデアはあるが、どうビジネスとして組み立てれば良いか分からない」といった段階から相談できる、心強いパートナーです。こちらも有料での相談が基本となりますが、商工会議所やよろず支援拠点で無料相談に応じている診断士も多くいます。

店舗の事業計画書に関するよくある質問

最後に、事業計画書の作成に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

事業計画書は手書きでも大丈夫?

結論として、パソコンで作成することをおすすめします。

法律上、手書きが禁止されているわけではありません。しかし、金融機関の担当者や審査員の視点に立つと、手書きの計画書は以下のようなデメリットがあります。

- 読みにくい: 癖のある字だと、内容が正確に伝わらない可能性があります。

- 修正が大変: 数値を少し修正するだけでも、全体を書き直す必要があり非効率です。事業計画は何度も修正を重ねて完成させるものなので、手書きは現実的ではありません。

- プロ意識を疑われる可能性: 現代において、ビジネス文書をパソコンで作成するのは基本的なスキルと見なされる傾向があります。手書きであることで、「ITスキルが低いのではないか」「事業への準備が不十分なのでは」という印象を与えかねません。

WordやExcelなどの基本的なソフトを使えば、誰でも見やすく整理された書類が作成できます。前述のテンプレートサイトを活用し、パソコンでの作成に挑戦しましょう。

事業計画書の適切なページ数は?

一概に「何ページが正解」というものはありませんが、一般的には本文が10~15ページ程度、添付資料を含めて20ページ以内に収めるのが一つの目安です。

重要なのはページ数そのものではなく、「必要な情報が、簡潔かつ十分に盛り込まれているか」です。ページ数が少なすぎると、計画の具体性や熱意が不足していると見なされる恐れがあります。一方で、多すぎても要点がぼやけてしまい、読み手に負担をかけてしまいます。

伝えたいことが多い場合でも、要点を本文にまとめ、詳細なデータや見積書、店舗のレイアウト図、商品写真などは「補足資料」「添付資料」として巻末にまとめるのが良いでしょう。これにより、本筋を追いやすく、かつ情報の網羅性も担保できます。

提出前にコピーを取っておくべき?

はい、必ずコピー(またはデータ)を保管しておきましょう。

事業計画書は、一度提出したら終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。

- 面談の準備: 融資の面談では、提出した事業計画書の内容について、詳細な質問を受けます。手元にコピーがないと、自分が何を書いたか忘れてしまい、質疑応答に詰まってしまう可能性があります。面談前には必ず読み返し、あらゆる質問に答えられるように準備しておきましょう。

- 経営の羅針盤: 前述の通り、事業計画書は開業後の経営の羅針盤です。計画通りに進んでいるか、どこに課題があるかを確認するために、定期的に見返すことが重要です。

- 複数の機関への提出: 複数の金融機関や、補助金の申請などで同じ計画書を提出するケースも考えられます。その都度作成し直すのは非効率なので、マスターデータを保管しておくのが賢明です。

事業計画書は、あなたの事業の根幹を示す重要なドキュメントです。提出用の原本とは別に、必ず控えを手元に残しておくことを徹底しましょう。