自身の夢やアイデアを形にする「店舗開業」。多くの人にとって大きな目標である一方、「何から手をつければいいのか分からない」「どれくらいの資金が必要?」「特別な資格はいるの?」といった不安や疑問も尽きないでしょう。店舗開業を成功させるためには、行き当たりばったりではなく、明確なビジョンと計画に基づいた周到な準備が不可欠です。

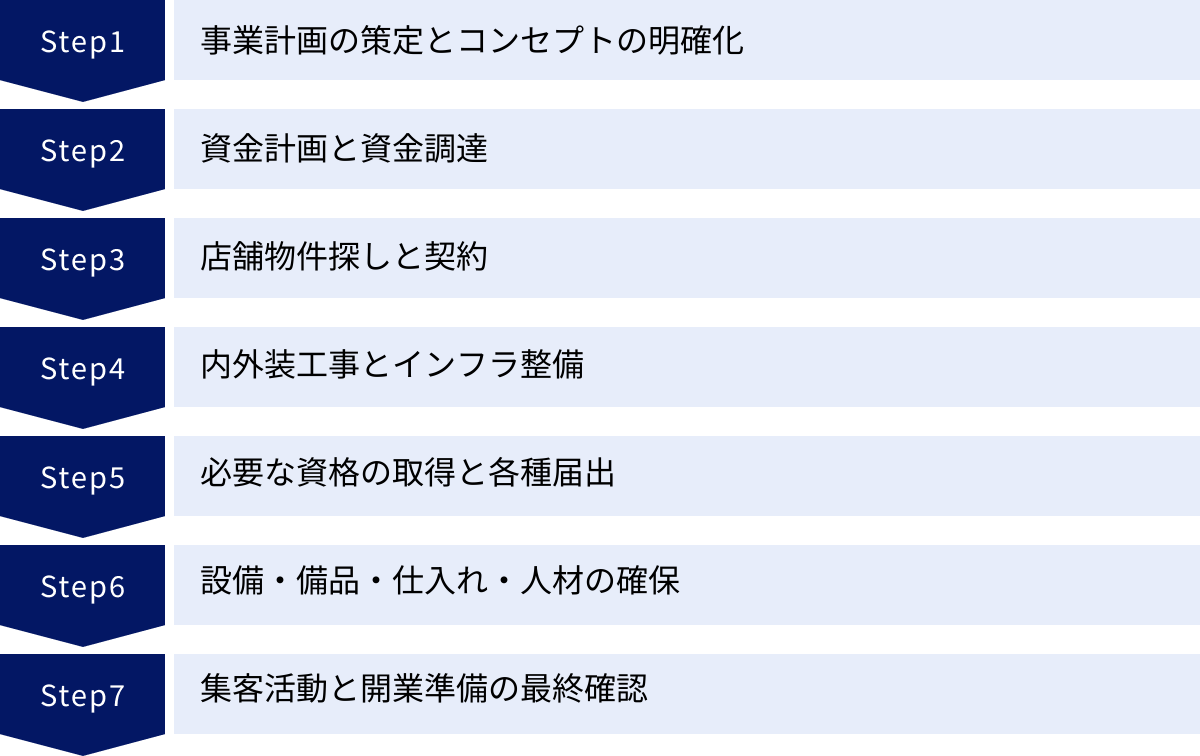

この記事では、店舗開業を目指すすべての方に向けて、開業までの具体的な流れを7つのステップに分けて徹底解説します。事業計画の立て方から資金調達、物件探し、各種届出、集客活動まで、各ステップでやるべきことや注意点を網羅的にご紹介。さらに、開業に欠かせない資金の内訳や調達方法、業種別に必要な資格・許可についても詳しく説明します。

この記事を最後まで読めば、店舗開業の全体像が明確になり、自信を持って第一歩を踏み出せるようになるでしょう。あなたの夢の実現をサポートするための、実践的な知識がここに詰まっています。

目次

店舗開業の流れと準備を7ステップで解説

店舗開業は、思いつきで始められるほど甘くはありません。成功への道のりは、論理的に組み立てられたステップを着実に踏んでいくプロセスです。ここでは、コンセプト設計から開業当日まで、絶対に外せない7つのステップを時系列で詳しく解説します。

① ステップ1:事業計画の策定とコンセプトの明確化

店舗開業のすべての土台となるのが、この最初のステップです。ここで描く設計図の精度が、後の成功確率を大きく左右すると言っても過言ではありません。

事業計画は、あなたのビジネスの「羅針盤」です。どこに向かい、どのような航路をたどるのかを示すものであり、資金調達の際には金融機関や投資家に対して、あなたの事業の将来性と実現可能性を説得するための重要なプレゼンテーション資料となります。

事業計画の核となるのが「コンセプト」です。コンセプトとは、「誰に、何を、どのように提供し、他店とどう違うのか」を明確に定義したもの。これが曖昧なままでは、特徴のない、誰にも響かない店になってしまいます。コンセプトを具体化するには、「5W2H」のフレームワークで自問自答してみるのがおすすめです。

- Why(なぜやるのか): なぜこの事業を始めたいのか?創業の動機や情熱。

- What(何を売るのか): 具体的な商品やサービスは何か?その品質や特徴。

- Who(誰に売るのか): ターゲットとなる顧客層は?(年齢、性別、ライフスタイルなど)

- Where(どこで売るのか): 出店エリア、店舗の立地。

- When(いつ売るのか): 営業時間、時期。

- How(どのように売るのか): 提供方法、接客スタイル、店舗デザイン。

- How much(いくらで売るのか): 価格設定。

例えば、「都心で働く20〜30代の女性をターゲットにした、オーガニック素材にこだわったデリを提供するカフェ」というように、具体的に描いていきます。さらに、「Wi-Fiと電源を完備し、仕事の合間にリフレッシュできる空間を提供する」「ランチタイムには選べるデリプレートを用意し、健康と満足感を両立させる」といった、他店にはない独自の価値(差別化要素)を付け加えることで、コンセプトはより強固なものになります。

これらのコンセプトを基に、以下の項目を盛り込んだ事業計画書を作成しましょう。

- 創業の動機・目的

- 経営者の経歴

- 事業内容(商品・サービスの詳細)

- 店舗コンセプトとターゲット顧客

- 市場・商圏分析

- 競合分析と差別化戦略

- 販売戦略・集客方法

- 仕入れ計画・人員計画

- 必要な資金と調達方法

- 収支計画(売上予測、利益計画)

このステップは、いわば自分自身の事業と向き合う重要な時間です。ここで作り上げた事業計画とコンセプトが、この後の物件探しから内装、集客に至るまで、すべての意思決定のブレない軸となります。

② ステップ2:資金計画と資金調達

夢を形にするためには、現実的な問題である「お金」と向き合わなければなりません。ステップ1で作成した事業計画書は、この資金調達のフェーズで絶大な効果を発揮します。

まず、店舗開業に必要な資金は「開業資金(イニシャルコスト)」と「運転資金(ランニングコスト)」の2種類に大別されることを理解しましょう。

- 開業資金: 店舗をオープンするまでにかかる初期投資。物件取得費、内外装工事費、設備費、広告宣伝費などが含まれます。

- 運転資金: 店舗をオープンさせてから、経営を維持していくために必要なお金。仕入れ費、人件費、家賃、水道光熱費などが含まれます。

多くの開業者が陥りがちな失敗が、開業資金を準備することだけで頭がいっぱいになり、運転資金の確保を怠ってしまうケースです。売上は初月から計画通りに立つとは限りません。軌道に乗るまでの数ヶ月間、赤字を補填し、事業を継続させるための「体力」となるのが運転資金です。最低でも3ヶ月分、理想を言えば6ヶ月分の運転資金を開業資金とは別枠で用意しておくことが、廃業リスクを避けるための鉄則です。

これらの必要資金額を事業計画に基づいて算出し、自己資金でどれだけ賄えるかを確認した上で、不足分を調達する方法を検討します。主な資金調達先としては、以下のような選択肢があります。

- 自己資金

- 日本政策金融公庫からの融資

- 制度融資(地方自治体・金融機関・信用保証協会の連携融資)

- 補助金・助成金

- クラウドファンディング

どの方法を選択するにしても、ステップ1で作成した説得力のある事業計画書が不可欠です。「なぜこの事業には将来性があるのか」「借りた資金をどのように活用し、確実に返済していくのか」を論理的に説明できることが、資金調達を成功させる鍵となります。

③ ステップ3:店舗物件探しと契約

コンセプトと資金計画が固まったら、いよいよ事業の「舞台」となる店舗物件を探します。立地は売上を左右する非常に重要な要素であり、一度契約すると簡単には変更できません。慎重な判断が求められます。

物件探しの方法は、地域の不動産会社に相談する、物件情報サイトで探す、そして自らの足で候補エリアを歩き回る、といった方法があります。重要なのは、事業計画で定めたターゲット顧客が実際にいる場所、コンセプトに合った雰囲気の場所を選ぶことです。

物件を選ぶ際には、以下のポイントを多角的にチェックしましょう。

- 立地・商圏:

- 駅からの距離、アクセスのしやすさ

- 周辺のターゲット層の居住・勤務状況

- 店舗の視認性(見つけやすさ)

- 昼夜・平休日の人通りの量と質

- 物件の状態:

- 居抜き物件か、スケルトン物件か: 居抜きは前テナントの設備を流用できるため初期投資を抑えられますが、レイアウトの自由度が低いという側面もあります。スケルトンは内装をゼロから作れるため理想の空間を実現できますが、工事費用は高額になります。

- 広さ、間口、天井高

- 電気・ガス・水道・排気などの設備容量(特に飲食店は重要)

- 周辺環境:

- 競合店の有無、その繁盛具合

- 相乗効果が期待できる店舗の有無

- 地域の将来性(再開発計画など)

理想的な物件が見つかったら、賃貸借契約を結びます。契約書の内容は専門用語も多く複雑なため、必ず細部まで確認しましょう。特に、保証金(敷金)、礼金、仲介手数料、契約期間、更新料、解約予告期間、原状回復義務の範囲などは、後のトラブルを避けるためにも、不明な点があれば必ず不動産会社や専門家に質問してください。

物件探しは「縁」と「タイミング」も大きいですが、焦りは禁物です。 複数の物件を比較検討し、自分の事業コンセプトに最も合致する場所を冷静に見極めることが重要です。

④ ステップ4:内外装工事とインフラ整備

契約した物件を、コンセプトに基づいた魅力的な空間へと変えていくのが内外装工事のステップです。お客様が店舗に抱く第一印象を決定づけ、居心地の良さやブランドイメージを伝える重要な工程です。

まずは、店舗デザインと施工を依頼する業者を選定します。デザイン会社や工務店、設計事務所など選択肢は様々です。業者を選ぶ際は、以下の点を比較検討しましょう。

- 実績: 自分の開業したい業態(飲食店、美容室など)の施工実績が豊富か。

- 提案力: こちらのコンセプトを深く理解し、プラスアルファの提案をしてくれるか。

- コミュニケーション: 担当者との相性が良く、円滑に意思疎通が図れるか。

- 見積もり: 複数の業者から相見積もりを取り、金額だけでなく、工事内容や仕様が明確で、適正価格であるかを確認する。

工事が始まったら、任せきりにするのではなく、定期的に現場に足を運び、進捗状況を確認しましょう。工事期間の遅延は、そのまま開業日の遅れ、つまり家賃の空払い期間の発生に直結します。 業者と密なコミュニケーションを取り、スケジュール通りに進んでいるかを確認することが大切です。

また、内外装と並行して、店舗運営に不可欠なインフラの整備も進めます。

- 電気・ガス・水道: 必要な容量が足りているか、契約や開通手続きは済んでいるか。

- インターネット回線: お客様用のWi-Fiを提供する場合は、安定した速度の回線を選びましょう。

- 電話・FAX: 固定電話の設置手続き。

内外装は、開業資金の中でも特に大きな割合を占める費用です。予算と理想のバランスを取りながら、コンセプトを具現化し、お客様を迎え入れるにふさわしい空間を創り上げていきましょう。

⑤ ステップ5:必要な資格の取得と各種届出

店舗を合法的に運営するためには、法律で定められた資格の取得や、行政への届出が必須です。これらを怠ると、営業停止命令や罰金の対象となる可能性があるため、絶対に漏れがあってはなりません。必要な手続きは業種によって大きく異なるため、自分の事業には何が必要なのかを事前に正確に把握しておくことが極めて重要です。

まず、個人事業主として開業するすべての人が提出すべきなのが「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」です。これは、事業を開始したことを税務署に知らせるための書類で、事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。

その他、業種別に必要となる主な資格・許可の例は以下の通りです。

- 飲食店:

- 食品衛生責任者: 各店舗に1名以上の設置が義務。保健所が指定する講習会を受講すれば取得できます。

- 飲食店営業許可: 店舗の施設が基準を満たしているか、保健所の検査を受けて取得します。

- 美容室・理容室:

- 美容師免許・理容師免許: 施術を行うスタッフは国家資格が必要です。

- 管理美容師・管理理容師: スタッフが2名以上の店舗で設置が義務付けられています。

- 美容所(理容所)開設届: 保健所に届け出て、施設の検査を受けます。

- リサイクルショップなどの中古品販売:

- 古物商許可: 中古品を仕入れて販売する場合、警察署への申請が必要です。

これらの許認可は、申請から取得までに時間がかかるものも少なくありません。特に、店舗の内装工事が完了しないと申請できないもの(飲食店営業許可など)もあるため、工事のスケジュールと並行して、申請準備を進めておく必要があります。どのタイミングで、どこに、何を提出すればよいのかをリストアップし、計画的に行動しましょう。

⑥ ステップ6:設備・備品・仕入れ・人材の確保

店舗という「ハコ」と運営の「ルール」が整ったら、次はその中身を充実させていきます。実際に店舗を動かすための具体的な要素を揃えるステップです。

- 設備・備品・什器の調達:

- 事業計画に基づいて、必要なものをリストアップします。

- (例)飲食店:厨房機器、POSレジ、テーブル、椅子、食器類

- (例)小売店:陳列棚、ハンガーラック、レジカウンター、ストック用什器

- (例)美容室:シャンプー台、スタイリングチェア、ミラー、ワゴン

- すべてを新品で揃えると費用がかさむため、中古品やリースを賢く活用することも検討しましょう。ただし、店の顔となるものや、耐久性が求められるものには、しっかりと投資するメリハリも大切です。

- 仕入れ先の開拓:

- 商品や原材料の仕入れ先は、店の品質と利益率を左右する重要なパートナーです。

- 複数の業者を比較検討し、品質、価格、最低ロット、配送頻度、支払い条件などを総合的に判断して決定します。

- 展示会に足を運んだり、同業者から情報を得たりして、信頼できる仕入れ先を見つけましょう。

- 人材の確保と教育:

- 一人で運営する店舗でない限り、スタッフの採用が必要です。

- 求人媒体を選定し、募集をかけ、面接を実施します。面接では、スキルや経験だけでなく、店舗のコンセプトに共感し、同じ方向を向いて働いてくれるかという人柄も見極めることが重要です。

- 採用が決まったら、雇用契約を結び、オープンに向けて研修を行います。接客マニュアルやオペレーションマニュアルを作成し、サービスの質を均一化するための準備をしましょう。

質の高い商品・サービスを提供するためには、良い設備、信頼できる仕入れ先、そして優秀な人材が不可欠です。 オープン直前に慌てないよう、早め早めに行動を開始することが求められます。

⑦ ステップ7:集客活動と開業準備の最終確認

いよいよ開業が目前に迫ってきました。この最終ステップでは、お客様に来店してもらうための「集客活動」と、万全の態勢でオープン当日を迎えるための「最終準備」を行います。

集客は、オープンしてから始めるのでは遅すぎます。 開業の数週間〜1ヶ月前から「もうすぐこんな素敵なお店がオープンしますよ」という情報を発信し、期待感を高めておくことが、オープン景気を最大化する上で非常に重要です。

- オンライン集客:

- SNS(Instagram, Facebook, X 등): 店舗のコンセプトや内装工事の進捗、こだわりの商品などを写真や動画で発信し、ファンを増やします。

- Googleビジネスプロフィール: 店舗の基本情報(住所、営業時間、電話番号など)を登録しておけば、Googleマップ上で見つけてもらいやすくなります。

- Webサイト・ブログ: より詳細な情報やオーナーの想いを伝える場として有効です。

- プレスリリース: 地域のニュースサイトやメディアに向けて、新店舗オープンの情報を配信します。

- オフライン集客:

- チラシ・ポスティング: 近隣の住民や企業に向けて、直接情報を届けます。

- プレオープンイベント: オープン前に友人・知人や近隣住民、インフルエンサーなどを招待し、オペレーションの練習を兼ねてお披露目会を実施します。口コミ効果も期待できます。

集客活動と並行して、オープンに向けた最終確認を進めます。

- オペレーションの最終チェック: スタッフ全員で、お客様の来店から退店までの一連の流れをシミュレーション(ロールプレイング)します。レジ操作、オーダーテイク、商品提供、電話応対など、あらゆる場面を想定して練習を重ねます。

- 行政の立ち入り検査対応: 飲食店や美容室など、業種によっては保健所や消防署の担当者による最終検査があります。指摘事項がないよう、基準を遵守した店舗作りを徹底します。

- 備品・消耗品の最終確認: お釣り用の現金、レシートロール、包装資材、清掃用具など、細かい備品に不足がないか最終チェックを行います。

開業はゴールではなく、壮大な物語の始まりに過ぎません。 最高のスタートを切るために、考えられるすべての準備をやり尽くし、自信を持ってお客様を迎え入れましょう。

店舗開業に必要な資金のすべて

「自分の店を持ちたい」という夢を実現するために、避けては通れないのが資金の問題です。一体どれくらいの費用がかかるのか、どうやって調達すればいいのか。ここでは、店舗開業に必要な資金の全体像を、内訳から調達方法まで徹底的に解説します。

開業資金の内訳

開業資金(イニシャルコスト)は、店舗をオープンするまでに必要となる一時的な費用の総称です。業態や店舗の規模、立地、そして居抜き物件かスケルトン物件かによって金額は大きく変動しますが、主な内訳は以下の通りです。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安(小規模店舗の場合) |

|---|---|---|

| 物件取得費 | 保証金(敷金)、礼金、仲介手数料、前家賃など、物件を契約する際に発生する費用。 | 家賃の6~10ヶ月分 |

| 内装・外装工事費 | デザイン設計費、壁・床・天井の工事、看板設置、電気・ガス・水道工事など。 | 坪単価20万~60万円 |

| 設備・什器・備品費 | 厨房機器、空調設備、POSレジ、テーブル・椅子、陳列棚、PC、電話など、営業に必要な設備や備品。 | 100万~500万円以上 |

| 広告宣伝費 | Webサイト制作、チラシ・ショップカード印刷、SNS広告、オープン告知イベントなど。 | 20万~50万円以上 |

| その他諸経費 | 運転資金、許認可取得費用、当面の生活費など。 | 運転資金3~6ヶ月分 |

これらの項目の中でも、特に「内装・外装工事費」は、開業資金の中で最も大きなウェイトを占めることが多く、こだわり始めると青天井になりがちです。コンセプトを実現するために必要な投資と、コストを抑えるべき部分のメリハリをつけ、予算内で最適なプランを立てることが重要です。

物件取得費

物件取得費は、主に不動産会社や大家さんに支払う初期費用です。一般的に家賃の6ヶ月分から10ヶ月分が目安とされています。

例えば、家賃20万円の物件であれば、120万円から200万円程度の物件取得費が必要になる計算です。内訳は、保証金(家賃の数ヶ月分、退去時に一部返還される)、礼金(大家さんへのお礼、返還されない)、仲介手数料(不動産会社への手数料)、前家賃(入居する月の家賃)などで構成されます。

内装・外装工事費

コンセプトを形にするための費用であり、投資効果が最も表れやすい部分の一つです。前述の通り、スケルトン物件(コンクリート打ちっぱなしの状態)から工事を行う場合は高額になり、居抜き物件(前テナントの内装や設備が残っている状態)を活用すれば費用を抑えられます。

費用は「坪単価」で計算されることが多く、業態によって目安は異なります。例えば、物販店で坪単価20万~50万円、設備が多くなる飲食店では坪単価30万~60万円程度が相場とされています。10坪のカフェであれば、300万円から600万円程度の工事費がかかる可能性があるということです。

設備・什器・備品費

店舗運営に直接必要なハードウェアの購入費用です。飲食店であれば、業務用冷蔵庫、コンロ、フライヤー、製氷機などの厨房機器が高額になります。小売店や美容室でも、POSレジシステム、専門的な什器や機材が必要です。

コストを抑える方法として、中古品の活用やリース契約が有効です。 厨房機器専門の中古販売店や、リース会社をリサーチしてみましょう。ただし、故障のリスクや長期的なコストを考慮し、新品購入と比較検討することが賢明です。

広告宣伝費

オープン前からオープン直後にかけて、店舗の存在を広く知らせるための費用です。Webサイトの制作、SNS広告の出稿、オープン告知のチラシ作成、ショップカードや名刺の印刷などが含まれます。

オープン当初の集客を成功させるための重要な投資です。開業資金全体の5%〜10%程度を広告宣伝費として確保しておくと、余裕を持ったスタートダッシュが切れるでしょう。

開業後の運転資金も忘れずに

開業資金の準備に目途がついたとしても、それで安心はできません。むしろ、開業後の運転資金(ランニングコスト)をどれだけ確保できているかが、事業の生死を分けます。 開業したものの、売上が安定せず運転資金が底をつき、数ヶ月で廃業に追い込まれるケースは後を絶ちません。

運転資金には、以下のような毎月発生する費用が含まれます。

- 固定費: 売上に関わらず発生する費用(家賃、人件費、リース料、減価償却費など)

- 変動費: 売上に応じて変動する費用(仕入れ費、水道光熱費、消耗品費、販売手数料など)

これらの費用を正確に算出し、最低でも3ヶ月分、理想を言えば6ヶ月分の運転資金を開業資金とは別に用意しておくことが、経営を安定させるための絶対条件です。例えば、1ヶ月の運転資金が100万円かかる見込みであれば、300万円から600万円の現金を常に手元に置いておく必要があります。これは、売上がゼロでも事業を継続できる期間を示しており、経営者の精神的な安定にも繋がります。

主な資金調達方法

自己資金だけでは足りない場合、外部からの資金調達が必要になります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自身の状況に合わせて最適な組み合わせを検討しましょう。

自己資金

返済の必要がない、最も基本となる資金です。金融機関から融資を受ける際、自己資金の額は事業への本気度や計画性を示す重要な指標と見なされます。 一般的には、総事業費の2割から3割程度は自己資金で用意することが望ましいとされています。自己資金が多ければ多いほど、借入額を減らすことができ、後の返済負担も軽くなります。

日本政策金融公庫からの融資

政府が100%出資する金融機関である日本政策金融公庫は、これから事業を始める創業者や中小企業を支援することを使命としています。 民間の銀行に比べて創業者への融資に積極的で、代表的な「新創業融資制度」では、無担保・無保証人で融資を受けられる場合があります。金利も比較的低めに設定されているため、多くの創業者にとって第一の選択肢となるでしょう。ただし、融資を受けるためには、しっかりとした事業計画書の提出と面談が必須です。

(参照:日本政策金融公庫公式サイト)

制度融資

地方自治体、金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。自治体が利子の一部を負担(利子補給)してくれたり、信用保証協会が保証人となることで、創業者でも低金利かつスムーズに融資を受けやすくなるのが大きなメリットです。手続きは、まず事業所のある市区町村の商工担当課や、地域の商工会議所などに相談することから始まります。自治体によって制度の内容や条件が異なるため、必ず確認しましょう。

補助金・助成金の活用

国や地方自治体が、特定の政策目的(地域活性化、IT導入促進など)に合致する事業者に対して交付する、原則として返済不要の資金です。「小規模事業者持続化補助金」や「事業再構築補助金」などが有名ですが、公募期間や内容は頻繁に変わるため、常に最新情報をチェックする必要があります。

注意点として、補助金は原則として後払いです。事業を実施し、経費を支払った後に、報告書を提出して初めて支給されるため、開業資金そのものに充てるのは難しい場合があります。

クラウドファンディング

インターネットを通じて、自身の事業計画やビジョンに共感してくれた不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する方法です。店舗開業では、支援額に応じて商品やサービスを先行提供する「購入型」が一般的です。資金調達と同時に、開業前のファン獲得やテストマーケティングができるという大きなメリットがあります。一方で、目標金額に達しなかった場合に資金を受け取れない形式(All-or-Nothing方式)もあり、プロジェクトの魅力や伝え方が成功を左右します。

親族・知人からの借入

金利面などで融通が利きやすいかもしれませんが、最も慎重になるべき方法です。親しい間柄であっても、必ず借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済計画を明確にしましょう。 金銭トラブルは、大切な人間関係を壊す最大の原因になり得ます。贈与とみなされないよう、契約内容は客観的に見て妥当なものにすることが重要です。

業種別|店舗開業に必要な資格・許可・届出

店舗を開業し、お客様からお金をいただく事業を営む以上、法律で定められたルールを守ることは絶対条件です。業種によって必要な資格や許認可は多岐にわたります。ここでは、代表的な業種を例に、具体的にどのような手続きが必要になるのかを解説します。

全ての事業者に必要な「開業届」

業種を問わず、個人が事業を始めた際に必ず提出しなければならないのが「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」です。

- 概要: 新たに事業を開始したことを、国(税務署)に知らせるための公式な書類です。

- 提出先: 納税地を所管する税務署。自宅を事務所とする場合は住所地の、店舗を構える場合は店舗所在地の税務署となります。

- 提出期限: 事業を開始した事実があった日から1ヶ月以内と定められています。

- 提出のメリット: 開業届を提出することで、節税効果の高い「青色申告」を選択できるようになったり、屋号名義の銀行口座を開設できたりと、事業運営上のメリットが多くあります。

特に、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告は、事業主にとって大きな節税策となります。青色申告を行うためには、開業届と合わせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、忘れずに手続きしましょう。

(参照:国税庁公式サイト)

飲食店を開業する場合

飲食店は、お客様の口に入るものを提供するという性質上、特に衛生管理に関する厳格な規制が設けられています。

| 資格・許可・届出 | 概要 | 取得・提出先 | 根拠法など |

|---|---|---|---|

| 食品衛生責任者 | 各店舗に1名以上の設置が義務付けられている衛生管理の責任者。調理師や栄養士などの資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会などが実施する講習会を受講することで資格を取得できる。 | 各都道府県の保健所が指定する食品衛生協会など | 食品衛生法 |

| 飲食店営業許可 | 飲食店の営業に必須の許可。店舗の施設が、定められた構造・設備基準(例:シンクの数、手洗い設備の設置など)を満たしているか、保健所の担当者による現地検査を受けて合格する必要がある。 | 店舗の所在地を管轄する保健所 | 食品衛生法 |

| 防火管理者 | 店舗の収容人数(従業員含む)が30人以上の場合に必要となる火災予防の責任者。店舗の規模に応じて甲種または乙種の講習を受講し、消防署へ選任届を提出する。 | 日本防火・防災協会などが実施する講習を受講後、消防署へ選任届を提出 | 消防法 |

| 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書 | 深夜0時以降に、主として酒類を提供する場合に必要。バーや居酒屋などが該当する。あくまで「営業」の届出であり、「接待」行為はできない。 | 店舗の所在地を管轄する警察署 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) |

これらの許可や届出は、内装工事が完了した後の店舗でないと申請・検査ができないものがほとんどです。工事の計画段階から必要な設備の基準を確認し、オープン日から逆算してスケジュールを立てることが重要です。

美容室・理容室を開業する場合

美容室や理容室は、お客様の身体に直接触れる施術を行うため、公衆衛生の観点から専門的な資格と施設の基準が法律で定められています。

| 資格・許可・届出 | 概要 | 取得・提出先 | 根拠法など |

|---|---|---|---|

| 美容師免許・理容師免許 | 実際に施術を行うスタッフは、全員が国家資格である美容師免許または理容師免許を保持していなければならない。 | 厚生労働大臣指定の養成施設を卒業し、国家試験に合格 | 美容師法・理容師法 |

| 管理美容師・管理理容師 | 従業員(美容師・理容師)が常時2名以上の店舗では、衛生管理の責任者として1名の設置が義務付けられている。免許取得後3年以上の実務経験を積み、指定の講習会を受講することで資格を取得できる。 | 各都道府県知事が指定する研修機関 | 美容師法・理容師法 |

| 美容所(理容所)開設届 | 店舗を開設する前に保健所に届け出て、施設の構造や設備(作業場の面積、換気、消毒設備など)が基準を満たしているか、環境衛生監視員による検査を受ける必要がある。 | 店舗の所在地を管轄する保健所 | 美容師法・理容師法 |

注意点として、美容師と理容師では法律上提供できるサービスが異なります。 例えば、カミソリを使った顔そり(シェービング)は理容師にしか認められていません。両方のサービスを提供したい場合は、それぞれの資格を持つスタッフと、施設基準を満たした設備が必要になります。

リサイクルショップ(古物商)を開業する場合

中古品(古物)を買い取って販売したり、委託販売を行ったりするリサイクルショップや古着屋、中古書店などを開業するには、盗品などの流通を防ぐ目的で「古物商許可」の取得が義務付けられています。

| 資格・許可・届出 | 概要 | 取得・提出先 | 根拠法など |

|---|---|---|---|

| 古物商許可 | 中古品を営業として売買・交換する場合に必須の許可。インターネット上でのみ取引を行う場合でも必要となる。申請から許可が下りるまで40日程度かかるのが一般的。 | 店舗の主たる営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は生活安全課など) | 古物営業法 |

この許可なく古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。 申請には、住民票や身分証明書、営業所の賃貸借契約書のコピー、略歴書など、複数の書類が必要となります。欠格事由(過去に特定の犯罪歴がないかなど)の審査もあるため、早めに管轄の警察署に相談し、準備を進めることが重要です。

深夜にお酒を提供する店舗を開業する場合

深夜0時を過ぎてお酒を提供する店舗(バー、居酒屋、スナックなど)を開業する場合、その営業形態によって必要な手続きが大きく異なります。ポイントは「接待行為」の有無です。

- 深夜酒類提供飲食店営業(届出):

- 概要: 深夜0時以降に、食事ではなく「お酒を主として提供」するバーや居酒屋などが対象。

- ポイント: お客様の隣に座って会話をしたり、お酌をしたり、カラオケをデュエットしたりといった「接待行為」は一切禁止されています。

- 手続き: 警察署への「届出」で済み、許可に比べて手続きは比較的簡便です。

- 風俗営業許可(1号営業:社交飲食店):

- 概要: スナックやキャバクラなど、「接待行為」を伴う営業形態。

- ポイント: 接待が認められる代わりに、原則として深夜0時(一部地域では深夜1時)以降の営業は禁止されています。また、学校や病院など、保護対象施設の周辺では開業できないといった場所的要件も厳しく定められています。

- 手続き: 公安委員会からの「許可」が必要で、届出に比べて審査基準が厳しく、手続きも複雑です。

自分が計画しているサービスがどちらに該当するのかを正しく理解しないまま開業すると、無許可営業として摘発されるリスクがあります。どのような行為が「接待」とみなされるのか、事前に管轄の警察署の風俗営業担当係に相談し、明確なアドバイスを受けることを強く推奨します。

店舗開業で失敗しないための3つのポイント

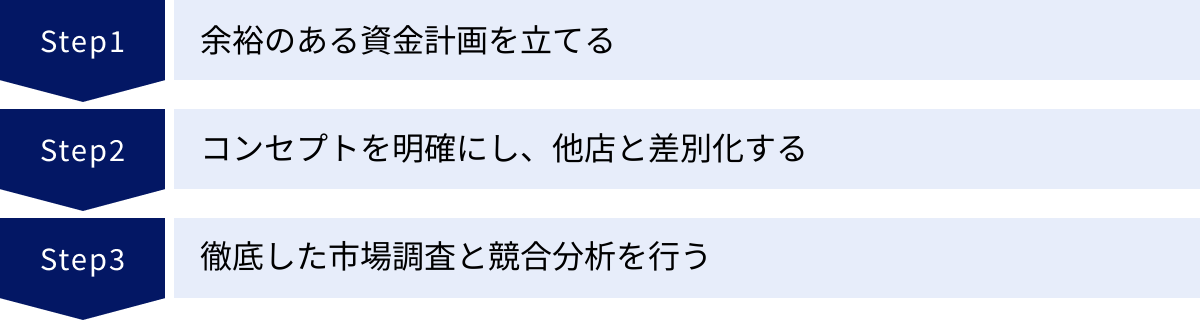

情熱と努力を注いで開業した店舗を、一時の成功で終わらせず、長く愛される存在へと育てていくためには、失敗のリスクを事前に回避するための戦略的な視点が欠かせません。ここでは、数多くの開業事例から見えてくる、成功と失敗を分ける3つの重要なポイントを深掘りします。

① 余裕のある資金計画を立てる

店舗開業における失敗原因の第一位は、いつの時代も「資金繰りの悪化」です。これを避けるために最も重要なのが、計画段階でいかに現実的かつ余裕のある資金計画を立てられるかに尽きます。

多くの人が、店舗をオープンさせるための「開業資金」を準備することに全力を注ぎがちです。しかし、本当に重要なのは、オープン後の「運転資金」です。開業後の売上は、事業計画で立てた楽観的な予測通りに進むことの方が稀です。思ったように客足が伸びない、想定外の出費が発生するなど、計画とのズレは必ず生じます。

この「想定外」の期間を乗り切り、事業が軌道に乗るまでの体力を支えるのが運転資金です。具体的には、以下の2つのポイントを徹底しましょう。

- 運転資金を最低でも6ヶ月分確保する:

家賃、人件費、仕入れ費、水道光熱費といった、売上がなくても毎月必ず発生するコストを正確に洗い出します。その合計額の最低3ヶ月分、理想を言えば6ヶ月分の現金を、開業資金とは完全に別枠で確保してください。これが、あなたの事業の生命線であり、精神的な余裕にも繋がります。 - 開業資金に「予備費」を設ける:

物件取得費や工事費、設備費といった開業資金の総額を見積もった上で、さらにその10%〜20%を「予備費」として計上しておきましょう。工事の追加費用や、急な設備の故障、備品の買い足しなど、不測の事態は必ず起こります。この予備費があることで、慌てず冷静に対応でき、計画全体の破綻を防げます。

資金計画は「これくらいは売れるだろう」という希望的観測ではなく、「最悪この程度の売上でも事業を継続できるか」という悲観的なシナリオを想定して立てることが、結果的に成功への近道となります。

② コンセプトを明確にし、他店と差別化する

現代は、あらゆる業種で競合がひしめき合う「モノ余りの時代」です。そんな中で、お客様が数ある選択肢の中から、わざわざあなたの店を選んで足を運んでくれる理由は何でしょうか。その答えが「明確なコンセプト」と「他店との差別化」です。

「流行っているから」「なんとなく儲かりそうだから」といった安易な理由で開業すると、どこにでもある個性のない店になり、価格競争に巻き込まれてあっという間に埋没してしまいます。そうならないためには、「誰に、何を、どのように提供するのか」というコンセプトを、骨の髄まで突き詰めて考える必要があります。

- 誰に(ターゲット顧客):

「20代女性」といった漠然とした括りではなく、「平日の昼間に一人の時間を大切にしたい、近隣のオフィスで働く30代の女性」というように、具体的な人物像(ペルソナ)が思い浮かぶまで絞り込みます。 ターゲットが明確になれば、その人が喜ぶ内装、メニュー、価格設定、接客スタイルが自ずと見えてきます。 - 何を(提供価値):

単なる商品やサービスではなく、それを通じて顧客が得られる「体験」や「感情」(ベネフィット)は何かを考えます。例えば、「こだわりのコーヒー」を売るのではなく、「一杯のコーヒーを通じて、日常から解放される贅沢な時間」を提供する、という視点です。 - どのように(提供方法・差別化):

ターゲットに価値を届けるための具体的な方法であり、他店との違いを生み出す部分です。「地域唯一の〇〇専門」「〇〇コンテストで受賞したシェフの店」「徹底的にオーガニックにこだわった食材」「子連れでも気兼ねなく過ごせるキッズスペース完備」など、「あなたの店にしかない独自の強み(USP: Unique Selling Proposition)」を打ち出しましょう。

この明確なコンセプトこそが、内外装デザインからメニュー開発、価格設定、広告宣伝、接客マニュアルに至るまで、すべての経営判断におけるブレない「軸」となります。

③ 徹底した市場調査と競合分析を行う

自分のアイデアや情熱は大切ですが、それだけでビジネスは成功しません。そのアイデアが、市場(お客様)に本当に求められているのか、そして競合がひしめく中で勝ち残れるのかを、客観的なデータに基づいて冷静に分析するプロセスが不可欠です。思い込みや勘に頼った出店は、単なるギャンブルに過ぎません。

調査・分析は、大きく分けて2つの視点で行います。

- 市場調査(マクロ分析):

出店を考えているエリア全体の特性を把握します。- 商圏分析: 自治体が公表している統計データや、政府の統計サイト(e-Statなど)を活用し、候補地の人口動態(年齢構成、世帯数)、昼間人口と夜間人口の差、所得水準などを調査します。これにより、エリアの潜在的な顧客層を把握できます。

- 通行量調査: 実際に候補地の前に立ち、曜日や時間帯を変えて通行人の量をカウントし、その属性(年齢、性別、服装、歩く速さなど)を観察します。自分のターゲットとする層が、どの時間帯にどれくらい通るのかを肌で感じることが重要です。

- 競合分析(ミクロ分析):

商圏内に存在するライバル店を徹底的に調査します。- 競合店のリストアップとマッピング: 同じ業種の店だけでなく、お客様の目的や利用シーンが重なる可能性のある店も競合と捉え、地図上にプロットします。

- 現地調査(覆面調査): 実際に顧客として競合店を訪れ、サービスを体験します。以下の項目を、五感をフルに使ってチェックしましょう。

- コンセプト、ターゲット層

- 内外装の雰囲気、清潔感

- メニュー構成、価格設定、品質

- 接客レベル、スタッフの雰囲気

- 顧客の客層、滞在時間、混雑状況

- 強み(繁盛している理由)と弱み(改善できそうな点)

これらの調査・分析を通じて、「市場のニーズはどこにあり、競合が見過ごしている隙間はどこか、そして自社の強みを活かせるポジションはどこか」を見極めます。この地道な作業が、失敗の確率を劇的に下げ、成功への確かな土台を築くのです。

開業後の店舗運営を効率化するおすすめツール3選

無事に開業を果たした後、オーナーを待ち受けるのは、接客や調理といった本来の業務に加え、売上管理、在庫管理、予約対応、顧客管理、スタッフの勤怠管理といった無数のバックオフィス業務です。これらの業務に追われ、お客様と向き合う時間や、新しいメニューを考える時間がなくなってしまっては本末転倒です。

ここでは、煩雑な店舗運営を劇的に効率化し、経営の質を高めるための代表的なITツールを3つ厳選して紹介します。

| ツール名 | 種別 | 特徴 | こんな店舗におすすめ |

|---|---|---|---|

| スマレジ | POSレジシステム | 高機能で拡張性が非常に高い。在庫管理、顧客管理、複数店舗管理など、事業の成長に合わせて必要な機能を追加できる。外部の会計ソフトや決済サービスとの連携も豊富。 | ・アパレルや雑貨店など、緻密な在庫管理が求められる店舗 ・将来的に多店舗展開やECサイトとの連携を視野に入れている店舗 |

| STORES 予約 | 予約管理システム | 24時間対応のオンライン予約サイトを簡単に作成でき、予約受付から決済、顧客管理までを自動化。集客支援機能も充実しており、機会損失を防ぎリピートを促進する。 | ・美容室、ネイルサロン、整体院、フィットネスジム、各種教室など、予約制が基本のサービス業 ・電話予約の対応に多くの時間を取られている店舗 |

| ユビレジ | POSレジシステム | iPad POSレジの先駆け的存在で、特に飲食店での導入実績が豊富。「カンタンがいちばん」を掲げ、直感的でシンプルな操作性が魅力。売上分析機能も充実。 | ・初めてPOSレジを導入する店舗で、簡単な操作性を重視したい場合 ・スピーディーな会計が求められる飲食店や小売店 |

① スマレジ(POSレジシステム)

概要:

iPadやiPhoneをレジとして使用するクラウド型のPOSシステムです。基本的なレジ機能は無料で利用できるプランから、高度な分析や管理機能を備えた有料プランまで、事業の規模や成長段階に合わせて柔軟に機能をカスタマイズできるのが最大の強みです。(参照:株式会社スマレジ公式サイト)

主な機能とメリット:

- 高度な売上分析: 商品別、日別、時間帯別、曜日別、客層別など、あらゆる切り口から売上データをリアルタイムで可視化できます。どの商品がいつ売れているのか、どの顧客層がリピートしているのかといったデータに基づいた的確な経営判断が可能になります。

- 強力な在庫管理機能: 商品の登録数が無制限で、色やサイズごとの詳細な在庫管理(アパレル向け)や、発注・仕入れ管理、棚卸機能まで標準で搭載。欠品による販売機会の損失や、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を防ぎます。

- 圧倒的な外部連携: freeeやマネーフォワードといった会計ソフト、各種キャッシュレス決済サービス、予約システム、ECカートなど、160以上の外部サービスと連携できます。これにより、店舗運営に関わる様々なデータを一元管理し、業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進できます。

② STORES 予約(予約管理システム)

概要:

専門的な知識がなくても、最短数分で高機能なネット予約ページを作成できるシステムです。予約受付の自動化はもちろん、顧客情報の管理やリピート促進のためのマーケティング機能まで、予約を起点とした店舗運営の効率化をオールインワンで実現します。(参照:STORES 株式会社公式サイト)

主な機能とメリット:

- 24時間365日の自動予約受付: お客様は、店舗の営業時間外やスタッフが接客中であっても、いつでも好きなタイミングで予約ができます。これにより、電話対応の負担を大幅に削減し、予約の取りこぼしという機会損失を防ぎます。

- 顧客管理とリピート促進: 予約時に入力された顧客情報は自動でデータベース化され、来店履歴やメモなどを一元管理できます。蓄積された顧客リストに対して、メルマガやDMを一斉配信する機能もあり、新メニューの案内やキャンペーン告知を通じて効果的にリピート来店を促すことが可能です。

- 事前決済による無断キャンセル防止: 予約時にクレジットカードで事前に決済してもらう設定が可能です。これにより、当日の会計業務がスムーズになるだけでなく、安易な無断キャンセル(ノーショー)を強力に抑制し、売上の安定化に貢献します。

③ ユビレジ(POSレジシステム)

概要:

iPad POSレジのパイオニアとして、長年にわたり多くの店舗、特に飲食店で高い支持を得ているシステムです。その最大の魅力は、誰でも直感的に使える、徹底的に磨き上げられたシンプルな操作性にあります。アルバイトスタッフでもすぐに使いこなせるため、教育コストを削減し、スムーズな店舗運営を実現します。(参照:株式会社ユビレジ公式サイト)

主な機能とメリット:

- カンタンでスピーディーな操作性: オーダー入力から会計まで、数タップで完結する直感的なインターフェース。お客様を待たせないスピーディーな会計は、顧客満足度の向上に直結し、特にランチタイムなどピークタイムの回転率アップに貢献します。

- 経営判断に役立つ売上分析: シンプルな操作性ながら、分析機能は本格的です。日々の売上推移はもちろん、売れ筋・死に筋商品を把握できるABC分析、来店頻度などを分析するリピート分析など、経営改善に不可欠なレポートを自動で作成します。

- 飲食店に強い拡張機能: 別売りのハンディ端末(iPhone/iPod touch)と連携させることで、スタッフがお客様のテーブルで注文を取り、その内容を瞬時にキッチンに送信する「オーダーエントリーシステム」を構築できます。オーダーミスを減らし、提供スピードを向上させる、飲食店にとって非常に強力な武器となります。

店舗開業に関するよくある質問

店舗開業という大きな決断を前に、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、特に多く寄せられる質問に、これまでの内容を踏まえて具体的にお答えします。

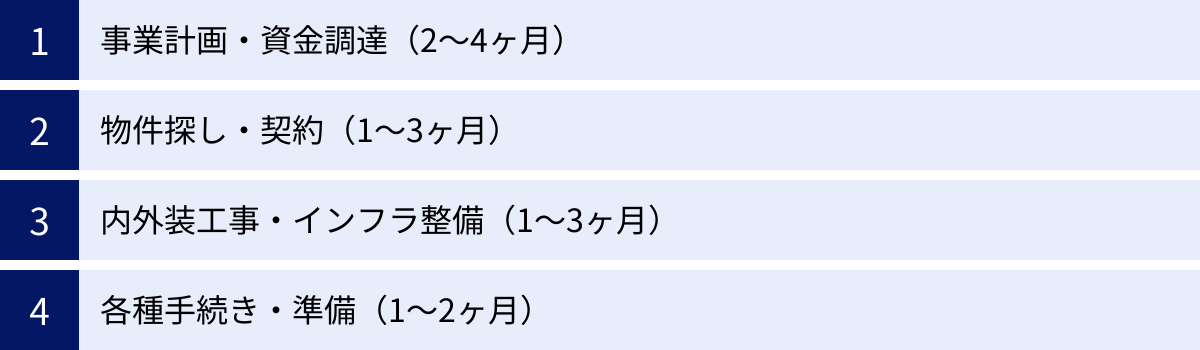

店舗開業の準備期間はどれくらいですか?

一概に「これだけ」と言える期間はありませんが、一般的には半年から1年程度の期間を見ておくのが現実的です。もちろん、これはあくまで目安であり、開業する店舗の業態や規模、物件が居抜きかスケルトンか、自己資金の状況など、様々な要因によって大きく変動します。

準備期間の大まかな内訳と流れは以下のようになります。

- ステップ1:事業計画・資金調達(2〜4ヶ月)

コンセプトを練り上げ、詳細な事業計画書を作成し、金融機関に融資を申し込む期間です。特に、日本政策金融公庫や制度融資の審査には、申し込みから実行まで1ヶ月半〜2ヶ月以上かかることも珍しくありません。この期間が準備全体のボトルネックになることも多いため、早めに着手することが重要です。 - ステップ2:物件探し・契約(1〜3ヶ月)

コンセプトに合致し、予算内で収まる理想の物件は、すぐに見つかるものではありません。複数の候補をじっくり比較検討する時間が必要です。焦って妥協すると後悔に繋がります。 - ステップ3:内外装工事・インフラ整備(1〜3ヶ月)

スケルトン物件からフルリフォームする場合は3ヶ月以上かかることもあります。居抜き物件であっても、部分的な改装や設備の入れ替えで1ヶ月程度は必要です。 - ステップ4:各種手続き・準備(1〜2ヶ月)

上記のステップと並行して、許認可の申請、設備・備品の選定と発注、人材採用と教育、集客活動などを進めます。

最も重要なのは、余裕を持ったスケジュールを組むことです。工事の遅延や許認可の遅れなど、計画通りに進まない事態は日常茶飯事です。開業日を先に決めてしまうと、準備が不十分なまま焦ってオープンすることになりかねません。すべての準備が整う目処が立ってから、満を持して開業日を告知するのが成功の秘訣です。

自己資金ゼロでも開業できますか?

結論から申し上げると、自己資金が全くない状態での店舗開業は、極めて困難であり、非常に高いリスクを伴います。

なぜ困難でリスクが高いのか?

- 融資の審査がほぼ通らない:

金融機関が融資を審査する際、「自己資金をどれだけ準備できているか」は、事業に対する本気度、計画性、そして返済能力を測るための最も重要な指標の一つです。自己資金がゼロということは、「失敗したときのリスクをすべて金融機関に負わせる」と見なされかねません。日本政策金融公庫の「新創業融資制度」においても、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が要件の一つとして明記されており、自己資金の重要性を示しています。(参照:日本政策金融公庫公式サイト) - 開業後の資金繰りが極めて厳しい:

仮に何らかの方法で開業資金を全額借入できたとしても、開業直後から売上が安定する保証はどこにもありません。売上が立つまでの運転資金(家賃、人件費、仕入れ費など)をすべて借金で賄うのは、莫大な精神的プレッシャーを伴い、少しでも計画が狂えば即座に資金がショートし、廃業に追い込まれる危険性が非常に高くなります。

それでも可能性を探るなら、まずは開業の目標時期を設定し、そこから逆算して毎月コツコツと貯金をして、自己資金を準備することから始めるのが最も確実で王道なルートです。例えば、総事業費1,000万円の店舗を開業したいのであれば、最低でもその2〜3割にあたる200万円〜300万円の自己資金を準備することが、あなたの夢を現実にするための、そして事業を成功に導くための最初の、そして最も重要な一歩となるでしょう。

まとめ

店舗開業は、多くの夢と情熱が詰まった素晴らしい挑戦ですが、その成功はいかに周到な準備を積み重ねられるかにかかっています。本記事では、店舗開業の道のりを7つの具体的なステップに分けて解説し、それぞれで必要となる知識や注意点をご紹介しました。

改めて、成功への鍵となるポイントを振り返ってみましょう。

- 事業計画とコンセプトの明確化: すべての土台となる「羅針盤」です。誰に、何を、どのように提供するのかを徹底的に考え抜くことが、ブレない店づくりに繋がります。

- 余裕のある資金計画: 開業資金だけでなく、最低でも3ヶ月から6ヶ月分の運転資金を準備することが、開業後の安定経営を支える生命線となります。融資や補助金など、多様な調達方法を検討しましょう。

- 法的手続きの遵守: 業種ごとに定められた資格や許可、届出は必ず確認し、漏れなく手続きを行う必要があります。知らなかったでは済まされないため、保健所や警察署、税務署などへの事前相談が重要です。

- 徹底した事前準備: 物件探しから内外装、設備、人材、集客に至るまで、一つひとつの準備を丁寧に進めることが、スムーズな開業と、お客様に愛される店舗の基盤を築きます。

店舗開業は、決して簡単な道のりではありません。しかし、正しい知識を身につけ、一つひとつのステップを確実にクリアしていけば、夢の実現は決して不可能ではありません。この記事が、あなたの新たな挑戦への一助となれば幸いです。まずは、あなたの想いを込めた「事業計画書」の作成から、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。