物流業界の根幹を支える倉庫業。EC市場の拡大やサプライチェーンの複雑化に伴い、その重要性はますます高まっています。新たに倉庫事業への参入を検討している事業者にとって、避けては通れないのが「倉庫業登録」の手続きです。

「倉庫業を始めるには、どんな許可が必要なの?」「登録の要件が厳しくて難しそう」「申請手続きはどう進めればいいの?」「費用や期間はどのくらいかかる?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

倉庫業登録は、倉庫業法という法律に基づいて定められた制度であり、事業を開始するためには必ずクリアしなければならないハードルです。この手続きを怠ると、厳しい罰則が科されるだけでなく、企業の信用問題にも発展しかねません。

しかし、倉庫業登録は、その目的や要件、手続きの流れを正しく理解し、計画的に準備を進めれば、決して乗り越えられない壁ではありません。 むしろ、この登録制度は、事業の安全性を確保し、顧客からの信頼を得るための礎となる重要なプロセスです。

この記事では、倉庫業登録に関するあらゆる情報を網羅的に、そして専門用語を噛み砕きながら分かりやすく解説します。倉庫業の定義といった基本的な知識から、登録の具体的な要件、申請の5つのステップ、必要書類、費用と期間の目安、さらには登録後の注意点や専門家活用のメリットまで、倉庫業登録の全体像を掴むことができます。

これから倉庫業を始めようと計画している経営者や担当者の方はもちろん、すでに事業を行っているものの登録制度について改めて確認したいという方にも、必ず役立つ内容です。この記事を羅針盤として、確実な倉庫業登録を実現し、事業の成功に向けた第一歩を踏み出しましょう。

目次

倉庫業登録とは

倉庫業を営む上で根幹となる「倉庫業登録」。この言葉自体は聞いたことがあっても、その具体的な意味や制度の背景まで深く理解している方は少ないかもしれません。ここでは、まず「倉庫業とは何か」という定義から掘り下げ、なぜ国が登録という制度を設けているのか、その目的と重要性について詳しく解説します。

倉庫業の定義

「倉庫業」と聞くと、単に「物を保管する場所を貸すビジネス」というイメージを持つかもしれません。しかし、法律上の定義はより明確です。

倉庫業法第2条第2項において、倉庫業は「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定義されています。 ここで重要なポイントは2つ、「寄託(きたく)」と「営業として」です。

- 寄託とは

民法で定められた契約の一種で、「当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管をすることを約して、ある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」契約を指します(民法第657条)。簡単に言えば、「他人の物を預かり、責任をもって保管する」という契約です。単にスペースを貸すだけでなく、預かった物品を善良な管理者として注意を払いながら管理する義務(善管注意義務)が発生します。万が一、保管中に火災や盗難、破損などが生じた場合、事業者は原則として損害賠償責任を負うことになります。 - 営業としてとは

営利を目的として、反復継続的にその行為を行うことを意味します。つまり、一度きりの保管ではなく、事業として対価(保管料など)を得て、継続的に他人の物品を預かり保管する場合が該当します。

したがって、倉庫業とは、「顧客から料金を受け取り、その顧客の物品を自社の管理する倉庫で、責任をもって保管する事業」と理解すると良いでしょう。これには、物流センターでの在庫管理、EC事業者のための商品保管・発送代行(フルフィルメントサービスの一部)、引越し荷物の一時預かりなど、多岐にわたるサービスが含まれます。

倉庫業は、単なる保管機能に留まりません。現代の物流においては、検品、ピッキング、梱包、流通加工、輸配送といった様々な機能と連携し、サプライチェーン全体の効率化と安定化に貢献する、極めて重要な社会インフラとしての役割を担っています。

なぜ登録制度が必要なのか

では、なぜ国は倉庫業を営むにあたって、許可制や届出制ではなく「登録制」という制度を設けているのでしょうか。その背景には、大きく分けて2つの目的があります。

- 利用者の利益保護

これが最大の目的です。利用者は、自社の商品や個人の財産といった大切な「モノ」を倉庫業者に預けます。もし、預けた倉庫が火災に弱かったり、セキュリティが甘く盗難に遭ったり、ずさんな管理で物品が破損・汚損したりすれば、利用者は甚大な損害を被ります。

過去には、何の規制もない中でずさんな管理を行う事業者が存在し、利用者とのトラブルが多発した歴史があります。そこで国は、倉庫業を営む事業者に一定の基準をクリアすることを義務付けることで、利用者が安心して物品を預けられる環境を整備しようと考えました。

この基準には、倉庫施設の強度や防火・防水性能、盗難防止措置といった「ハード面」の要件と、倉庫管理の専門家である「倉庫管理主任者」を配置するといった「ソフト面」の要件が含まれています。これらの基準を満たした事業者だけが登録を許可されることで、サービスの品質と安全性が一定水準以上に保たれ、利用者の大切な財産が守られるのです。 - 倉庫業の健全な発達

登録制度は、業界全体の質を向上させ、健全な発展を促す役割も担っています。一定の参入障壁を設けることで、安かろう悪かろうの事業者が安易に市場に参入し、価格競争によって業界全体のサービス品質が低下するのを防ぎます。

登録を受けた正規の事業者は、法令を遵守し、適切な施設と人材をもって運営を行うため、業界全体の信頼性が向上します。これにより、利用者は安心して倉庫サービスを利用でき、結果として倉庫業全体の需要が喚起され、市場が健全に成長していくという好循環が生まれます。

このように、倉庫業登録制度は、単なる行政手続きではなく、「利用者を守り、業界を育てる」という社会的に非常に重要な意義を持つ制度です。事業者にとっては、この登録を受けることが、法令遵守はもちろんのこと、顧客からの信頼を獲得し、安定した事業運営を行うための第一歩と言えるでしょう。

倉庫業登録が必要なケースと不要なケース

自社の事業が倉庫業登録の対象となるのか、それとも対象外なのかを正確に判断することは、事業を開始する上での最初の重要なステップです。ここでは、どのような場合に登録が必要となり、どのような場合に不要となるのかを具体的なシナリオを交えながら解説します。また、しばしば混同されがちな「トランクルーム」と倉庫業登録の関係についても詳しく見ていきましょう。

登録が必要になる事業

倉庫業登録が必須となるのは、前述の倉庫業の定義に当てはまる場合です。すなわち、「他人の物品」を「営業として(対価を得て)」「寄託契約に基づき」保管する事業がこれに該当します。

具体的な事業形態としては、以下のようなものが挙げられます。

- 営業倉庫: 最も典型的なケースです。メーカー、卸売業者、小売業者など、様々な荷主から商品を預かり、保管・管理します。常温倉庫だけでなく、冷蔵・冷凍倉庫、危険品倉庫なども含まれます。

- 物流センター・配送センター: 単なる保管だけでなく、入出庫管理、検品、ピッキング、梱包、ラベル貼り、発送代行など、物流プロセス全般を請け負う施設です。顧客(荷主)の商品を預かり管理する以上、その保管行為は倉庫業に該当します。特に、複数のEC事業者の商品を一括で管理し、注文に応じて発送するフルフィルメントセンターは、倉庫業登録が必須です。

- 引越し業者による家財の一時保管サービス: 引越しの際に、新居への入居日との兼ね合いで、家財を一時的に預かるサービスを提供する場合、これも「他人の物品」を「対価を得て」保管するため、倉庫業登録が必要です。

- 書類保管サービス: 企業から機密文書や保存義務のある書類を預かり、専門の施設で保管するサービスも、物品(書類)の寄託にあたるため登録対象となります。

ここでの重要な判断基準は、事業者側が物品に対する「保管責任」を負っているかどうかです。契約書に「保管」や「寄託」といった文言がなくても、実態として事業者が物品の管理責任を負い、万が一の際には損害賠償義務を負うような契約内容であれば、それは寄託契約とみなされ、倉庫業登録が必要になります。

登録が不要になる事業

一方で、倉庫のような施設を利用していても、倉庫業登録が不要なケースも存在します。これらのケースを正しく理解することで、不要な手続きを避け、事業をスムーズに開始できます。

主なケースは以下の通りです。

- 自家用倉庫(自己の物品のみを保管する場合)

メーカーが自社で製造した製品を保管したり、小売業者が販売する商品を自社の倉庫で在庫管理したりする場合です。これは「他人の物品」ではなく「自己の物品」の保管であるため、倉庫業法の対象外です。保管の対象が自社の商品や資産に限定されていれば、登録は不要です。 - 保管が主目的ではない付随的な行為である場合

運送業者が、貨物の積み替えや輸送待ちのために一時的に自社のターミナルに貨物を置く場合などがこれにあたります。これは運送契約に付随する一時的な保管であり、保管自体を主たる目的として料金を収受しているわけではないため、倉庫業には該当しません。ただし、この「一時的」の範囲を超え、長期保管サービスとして別途料金を設定するような場合は、倉庫業登録が必要になる可能性があります。 - 特定の法律で規制されている場合

倉庫業法以外に、特定の物品の保管について定めた特別法が存在します。これらの法律に基づいて運営される倉庫は、倉庫業法の適用が除外されます。- 農業倉庫法に基づく農業倉庫

- 消費生活協同組合法に基づく生活協同組合の倉庫

- 金融機関の貸金庫(金銭、有価証券、貴金属、宝石などを保管)

これらの事業を行う場合は、それぞれの法律に定められた基準や手続きに従う必要があります。

- スペースを貸すだけで保管責任を負わない場合(不動産賃貸業)

これが最も混同しやすいケースです。事業者が行うのが、物品の「保管」ではなく、あくまで保管するための「場所(スペース)の貸し出し」に過ぎない場合です。この場合、契約は「寄託契約」ではなく「不動産賃貸借契約」となり、事業者は物品に対する保管責任を負いません。後述する「レンタル収納スペース」がこの典型例です。

自社の事業がどのケースに該当するか不明な場合は、安易に自己判断せず、管轄の運輸局や行政書士などの専門家に相談することが賢明です。

トランクルーム営業と倉庫業登録の関係

「トランクルーム」という言葉は広く使われていますが、その事業形態には法的に大きく分けて2つの種類があり、それぞれ倉庫業登録の要否が異なります。この違いを理解することは、事業者にとっても利用者にとっても非常に重要です。

| 項目 | 倉庫業としてのトランクルーム | 不動産賃貸業としてのトランクルーム(レンタル収納スペース) |

|---|---|---|

| 契約形態 | 寄託契約 | 不動産賃貸借契約 |

| 事業者の責任 | 物品の保管責任を負う(善管注意義務) | 物品の保管責任は負わない |

| 倉庫業登録 | 必要 | 不要 |

| 準拠法 | 倉庫業法、商法 | 借地借家法など |

| 保険・補償 | 火災保険等の加入が義務付けられていることが多い | 利用者自身で保険に加入する必要がある(事業者による補償はない) |

| サービス呼称例 | 「トランクルーム」「保管サービス」 | 「レンタル収納スペース」「貸し倉庫」「コンテナボックス」 |

① 倉庫業としてのトランクルーム

こちらは、事業者が利用者から荷物を「預かり」、責任をもって保管するサービスです。契約は「寄託契約」となり、事業者は預かった荷物に対して、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負います。万が一、火災や盗難、カビの発生などで荷物に損害が生じた場合、事業者の管理に過失があれば損害賠償責任が発生します。

そのため、この形態で事業を行うには、必ず倉庫業登録が必要です。国土交通省は、このタイプのサービスのために「標準トランクルームサービス約款」を定めており、認定を受けた事業者は「認定トランクルーム」として営業できます。これは、利用者にとって信頼性の高いサービスであることの証となります。

② 不動産賃貸業としてのトランクルーム(レンタル収納スペース)

こちらは、事業者が提供するのが「物」の保管サービスではなく、あくまで「収納スペース」という場所の貸し出しである点が特徴です。契約は「不動産賃貸借契約」となり、事業者は利用者にスペースを貸すだけで、その中に何が保管されているか、どのように保管されているかについては関知せず、保管責任も一切負いません。

利用者は鍵を渡され、自己責任で荷物を管理します。したがって、この形態の事業には倉庫業登録は不要です。「レンタル収納スペース」や「貸しコンテナ」といった名称で運営されていることが多いのがこのタイプです。

事業としてトランクルームの運営を検討する場合、どちらの形態でサービスを提供するのかを明確に決定する必要があります。 利用者への手厚い補償と信頼性をアピールしたいのであれば倉庫業登録を目指すべきですし、より手軽に事業を始めたいのであれば不動産賃貸業という選択肢があります。ただし、不動産賃貸業であっても、広告などで「安全に保管します」「お荷物をお預かりします」といった、寄託契約と誤認させるような表現を用いると、実態と異なると判断されトラブルの原因となるため、注意が必要です。

倉庫業登録に求められる3つの要件

倉庫業登録を申請し、認可を受けるためには、倉庫業法で定められた厳格な要件をクリアする必要があります。これらの要件は、利用者の財産を安全に保管し、質の高いサービスを提供できる事業者であることを証明するためのものです。大きく分けて「施設・設備」「人的要件(倉庫管理主任者)」「申請者の適格性(欠格事由)」の3つの柱から成り立っています。ここでは、それぞれの要件について、具体的な内容を詳しく見ていきましょう。

① 施設・設備に関する要件

登録申請において最も重要かつハードルが高いのが、倉庫そのものに関する物理的な要件です。倉庫業法第6条第1項第1号では、申請された倉庫の施設・設備が国土交通省令で定める基準に適合していることが求められています。 この基準は、保管する物品の種類や倉庫の構造によって細かく定められており、建築基準法や消防法といった他の法律とも密接に関連しています。

保管する物品に応じた倉庫の種類

まず、自社がどのような物品を保管するのかによって、必要とされる倉庫の種類が変わってきます。倉庫業法施行規則では、倉庫を以下のように分類しています。

- 一類倉庫: 最も一般的な倉庫。普通物品のほか、燃えやすいもの、湿気やすいものなど、ほぼ全ての物品(危険品や冷凍品などを除く)を保管可能。そのため、壁や床の強度、防火・耐火性能など、最も厳しい基準が課せられます。

- 二類倉庫: 一類倉庫ほどの耐火・耐湿性能を必要としない物品(例:陶磁器、ガラス製品、鉄材など、燃えにくく湿気の影響を受けにくいもの)を保管する倉庫。

- 三類倉庫: 燃えにくく、湿気にも強く、かつ、変質・損傷しにくい物品を保管する倉庫。屋外に野積みする場合もこの分類に含まれることがあります。

- 野積倉庫: 鉱物や木材など、風雨にさらされても品質が劣化しにくい物品を、柵や塀で囲った区画内に保管する倉庫。

- 水面倉庫: 原木などを水面で保管する場合。

- 貯蔵槽倉庫: サイロやタンクなど、ばら状の物品や液体を保管する施設。

- 危険品倉庫: 消防法や高圧ガス保安法などで定められた危険物や高圧ガスを保管する倉庫。関連法令の厳しい基準をクリアする必要があります。

- 冷蔵倉庫: 10℃以下で商品を保管する倉庫。食品など、温度管理が必要な物品を扱います。

- トランクルーム: 個人の家財など、特定多数の消費者の物品を保管する倉庫。防犯・防災面で特に厳しい基準が求められます。

事業計画の段階で、主に取り扱う物品の種類を明確にし、どの種類の倉庫として登録申請するのかを決定する必要があります。

施設の強度や防火・防水性能

倉庫の種類が決まったら、その種類に応じて定められた施設基準を満たしているかを確認します。主なチェックポイントは以下の通りです。

- 土地・建物の使用権原: 倉庫として使用する土地や建物が、自己所有であるか、適法な賃貸借契約に基づいている必要があります。賃貸の場合は、契約書に使用目的として「倉庫業」や「倉庫」と明記されていることが求められます。また、都市計画法上の用途地域が「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」など、倉庫の建設が認められている地域であることも必須です。

- 建築基準法への適合: 建物が建築基準法に定められた構造強度(耐震性など)を満たしていることを証明する必要があります。建築確認済証や検査済証の提出が求められます。

- 防火性能: 火災から利用者の財産を守るため、非常に重要な項目です。壁や床、天井の材質が不燃材料または準不燃材料であること、防火区画が適切に設置されていることなどが求められます。

- 防水性能: 雨漏りなどによる水濡れから物品を守るため、屋根や外壁、建具に適切な防水性能が求められます。

- 防湿・遮光性能: 物品によっては湿気や直射日光による品質劣化を防ぐ必要があります。床の防湿措置や、必要に応じた遮光措置が求められます。

- 消防法への適合: 所轄の消防署による査察を受け、消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備などが、建物の規模や構造、保管物品に応じて適切に設置されていることを証明する「消防法令適合通知書」の交付を受ける必要があります。この通知書は、倉庫業登録申請時の必須書類の一つです。

これらの基準は専門的な知識を要するため、建築士や消防設備士、そして倉庫業登録に詳しい行政書士と連携しながら確認を進めることが不可欠です。

盗難防止措置

火災と並んで重要なリスクである盗難を防ぐための措置も、厳しく審査されます。

- 施錠設備の設置: 倉庫の出入口、窓、昇降機の出入口など、外部から侵入される可能性のある箇所には、堅牢な錠前や施錠設備を設置する必要があります。

- 警備体制の確保: 機械警備システム(セキュリティー会社の警備サービス)の導入や、警備員の配置など、倉庫の規模や保管物品の価値に応じた適切な防犯対策が求められます。特に、個人客の物品を預かるトランクルームや高価品を扱う倉庫では、より高度なセキュリティ対策が要求される傾向にあります。

これらの施設・設備要件は、単に申請時に満たしていれば良いというものではなく、営業を開始した後も継続的に維持・管理する義務があります。

② 倉庫管理主任者の選任

施設という「ハード面」の要件に加えて、倉庫を適切に運営・管理するための「ソフト面」の要件も定められています。その中核となるのが、「倉庫管理主任者」の選任です。

倉庫業法第11条により、倉庫業者は倉庫ごとに、管理業務を遂行できる専門的な知識と能力を持つ倉庫管理主任者を1名選任することが義務付けられています。

倉庫管理主任者の役割

倉庫管理主任者は、単なる名義上の責任者ではありません。倉庫の安全と適正な運営を確保するための重要な役割を担います。主な職務は以下の通りです。

- 倉庫全体の管理業務の総括: 火災の防止、施設・設備の点検・維持管理、保管物品の入出庫管理など、倉庫運営に関する業務全般を監督します。

- 倉庫管理業務に関する従業員への指導・監督: 現場で働くスタッフに対し、適切な作業手順や安全管理に関する指導を行い、業務品質の維持・向上を図ります。

- 利用者の相談対応や苦情処理: 倉庫の利用に関する問い合わせに対応したり、万が一トラブルが発生した際の窓口となったりします。

- 関係行政機関との連絡調整: 運輸局や消防署など、行政からの指示や連絡に対応します。

- 業務に関する記録の作成・保管: 倉庫の運営状況に関する日誌や記録を適切に管理します。

このように、倉庫管理主任者は、倉庫の安全・品質管理の最前線に立つキーパーソンであり、その選任は倉庫業登録における必須の要件です。

倉庫管理主任者になるための資格要件

倉庫管理主任者になるために、弁護士や税理士のような国家試験に合格する必要はありません。しかし、誰でもなれるわけではなく、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。(倉庫業法施行規則第9条)

- 実務経験による要件:

- 倉庫の管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者。

- 倉庫の管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者。

- 講習修了による要件:

- 国土交通大臣が定める「倉庫管理主任者講習」を修了した者。この講習は、一般社団法人日本倉庫協会などが定期的に開催しており、倉庫業法や関連法令、火災防止、労働災害防止などについて学びます。実務経験がない場合でも、この講習を受講・修了することで要件を満たすことができます。

- 学歴による要件:

- 大学、高等専門学校、高等学校等で、国土交通大臣が認める倉庫管理に関する科目を履修して卒業した者。

- その他:

- 上記と同等以上の知識及び能力を有すると国土交通大臣が認めた者。

実務経験の証明が難しい場合や、これから新たに人材を育成する場合は、倉庫管理主任者講習を受講するのが最も一般的で確実な方法です。申請前に、社内の誰を主任者として選任するのかを決め、必要な要件を満たしているか、または講習を受講させる計画を立てておく必要があります。

③ 申請者が欠格事由に該当しないこと

最後に、申請者(法人の場合はその役員全員)が、倉庫業を営むにふさわしくない者ではないこと、すなわち「欠格事由」に該当しないことが求められます。これは、事業者のコンプライアンス意識や信頼性を担保するための要件です。

倉庫業法第5条に定められている主な欠格事由は以下の通りです。

- 申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

- 申請者が倉庫業の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。

- 申請者が法人である場合において、その役員(取締役、監査役、執行役など)が上記1または2のいずれかに該当する者。

申請時には、これらの欠格事由に該当しないことを、申請者自身(法人の場合は役員全員)が宣誓書に署名・捺印して提出する必要があります。万が一、虚偽の宣誓を行った場合は、登録が取り消されるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。

申請準備の段階で、役員の中に該当者がいないかを必ず確認しておくことが重要です。特に、過去の経歴については本人へのヒアリングを徹底し、コンプライアンス上のリスクがないかを事前にチェックしておく必要があります。

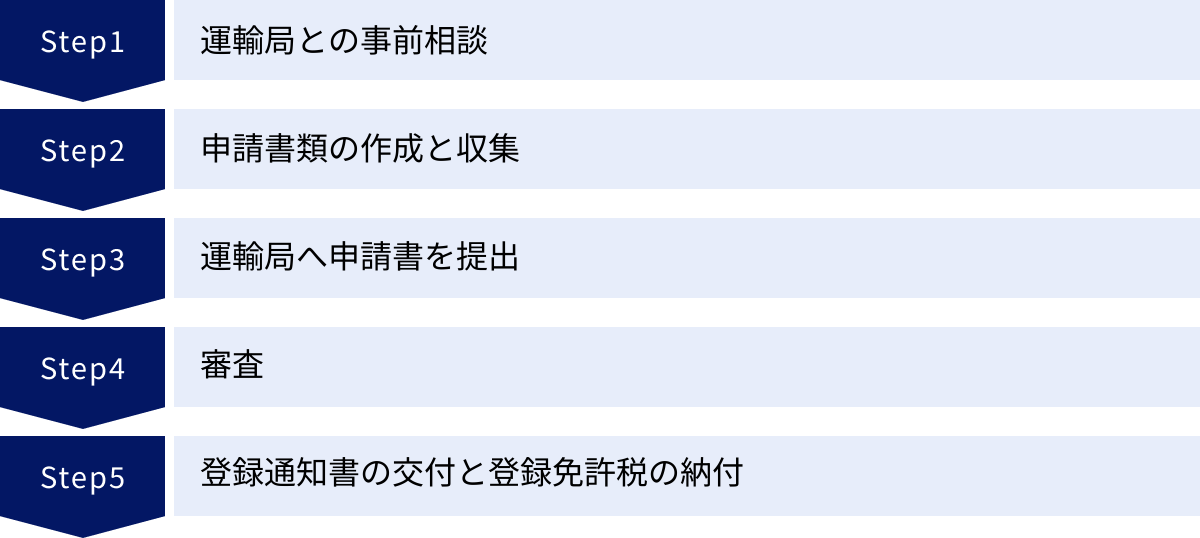

倉庫業登録の申請手続き【5ステップで解説】

倉庫業登録の要件を満たしていることを確認できたら、次はいよいよ実際の申請手続きに進みます。手続きは、管轄の運輸局に対して行い、いくつかのステップを経て登録が完了します。ここでは、申請から登録完了までの流れを5つのステップに分けて、具体的に何をすべきかを分かりやすく解説します。計画的に準備を進めることで、スムーズな登録を目指しましょう。

① 運輸局との事前相談

法律上、必須の手続きではありませんが、申請を成功させるために最も重要と言っても過言ではないのが、この「事前相談」のステップです。 本申請を行う前に、事業所の所在地を管轄する地方運輸局または運輸支局の担当窓口に連絡を取り、相談のアポイントメントを取ることを強くお勧めします。

事前相談のメリット

- 要件の最終確認: 自社の事業計画や倉庫の施設・設備が、登録要件を本当に満たしているか、専門家である行政担当官の視点から確認してもらえます。特に、施設基準の解釈など、専門的な部分での認識のズレを防ぐことができます。

- 必要書類の明確化: 自社のケースでは、具体的にどのような書類が必要になるのか、どの程度の詳細さが求められるのかを正確に把握できます。これにより、書類の準備漏れや手戻りを防げます。

- スムーズな審査への布石: 事前に担当官とコミュニケーションを取っておくことで、こちらの事業内容を理解してもらいやすくなり、本申請後の審査が円滑に進む可能性が高まります。担当官の心証を良くするという意味でも重要です。

事前相談に臨む際は、できるだけ具体的な資料を持参すると話がスムーズに進みます。例えば、事業計画の概要、倉庫の図面(仮のものでも可)、建物の登記簿謄本や賃貸借契約書の案などを用意していくと良いでしょう。この段階で指摘された事項を修正し、万全の状態で本申請に臨むことが、結果的に登録までの時間を短縮することにつながります。

② 申請書類の作成と収集

事前相談で得たアドバイスを元に、本格的な書類準備に取り掛かります。倉庫業登録の申請には、非常に多くの書類が必要となり、その作成や収集には相応の時間と労力がかかります。

主な準備作業

- 申請書の作成: 国土交通省のウェブサイトで提供されている様式に従い、登録申請書を作成します。会社情報、倉庫の所在地・種類、倉庫管理主任者の氏名などを正確に記入します。

- 図面の作成: 倉庫の平面図、立面図、断面図など、施設の構造を示す図面を作成します。これには、柱の位置、壁の材質、開口部の寸法、消火設備や防犯設備の位置などを正確に記載する必要があり、専門的な知識が求められます。建築士に依頼するのが一般的です。

- 公的書類の収集: 法人の場合は法務局で登記簿謄本や定款の写しを、個人の場合は役所で住民票などを取得します。

- 関連機関からの証明書の取得:

- 消防法令適合通知書: 所轄の消防署に申請し、立入検査を受けて交付してもらいます。これがなければ倉庫業登録の申請は受理されません。

- 建築確認済証・検査済証: 建築確認や完了検査を受けていることを証明する書類です。建物の所有者や管理会社から入手します。

- 社内書類の整備:

- 倉庫管理主任者の選任: 候補者から就任承諾書を取り付け、実務経験証明書や講習修了証など、資格要件を証明する書類を準備します。

- 役員の宣誓書: 役員全員に欠格事由に該当しない旨の宣誓書に署名・捺印してもらいます。

- 定款の確認: 法人の場合、定款の事業目的に「倉庫業」が含まれているかを確認します。もし含まれていなければ、株主総会での定款変更決議と、その後の登記変更手続きが必要になり、さらに時間と費用がかかるため、早めに確認しましょう。

これらの書類を一つひとつ、不備なく揃えることが求められます。特に図面作成や消防署との調整は時間がかかることが多いので、余裕を持ったスケジュールで進めることが肝心です。

③ 運輸局へ申請書を提出

全ての必要書類が揃ったら、管轄の運輸局(または運輸支局)の窓口に提出します。提出する際は、書類一式を正副2部(提出用と控え用)用意するのが一般的です。

提出方法は、窓口への持参が基本ですが、郵送での受付に対応している場合もあります。持参する場合は、事前にアポイントメントが必要なことが多いので、担当部署に確認しましょう。持参すれば、その場で書類の簡単なチェックをしてもらえ、明らかな不備があれば指摘してもらえるというメリットがあります。

申請書が受理されると、控えに受付印が押されて返却されます。この控えは、登録が完了するまで大切に保管しておきましょう。

④ 審査

申請書が受理されると、いよいよ運輸局による本格的な審査が始まります。この期間は、申請者側で何か特別な対応をすることは基本的にありませんが、審査のプロセスを理解しておくことは重要です。

審査の内容

- 書類審査: 提出された書類の内容が、倉庫業法の定める要件(施設基準、人的要件、欠格事由など)を全て満たしているか、詳細にわたって審査されます。記載内容に矛盾がないか、証明書類は適切かなどがチェックされます。

- 現地調査(実地調査): 担当官が、必要に応じて実際に倉庫の現地を訪れ、申請内容と実際の状況が一致しているかを確認します。図面通りに設備が設置されているか、防火・防犯措置は適切かなどを直接目で見て審査します。現地調査が行われる場合は、事前に日程調整の連絡が入ります。

- 補正指示: 審査の過程で、書類の記載内容に不明な点があったり、追加で確認が必要な資料があったりした場合、運輸局から連絡があり、書類の補正や追加提出を求められることがあります。この指示には迅速かつ誠実に対応することが、スムーズな審査につながります。

審査期間は、申請内容や運輸局の混雑状況によって変動しますが、一般的には1ヶ月から2ヶ月程度かかります。

⑤ 登録通知書の交付と登録免許税の納付

全ての審査をクリアし、登録が認められると、運輸局から「登録決定」の連絡があり、その後「登録通知書」が交付されます。

しかし、この通知書を受け取っただけでは、まだ営業を開始することはできません。最後のステップとして、登録免許税の納付が必要です。

- 登録免許税の納付: 登録通知書を受け取ったら、金融機関の窓口で登録免許税(2024年現在、9万円)を納付します。

- 領収証書の提出: 納付した際に受け取る領収証書の原本を、運輸局に持参または郵送で提出します。

- 登録簿への記載: 運輸局が領収証書を確認し、倉庫業者として「登録簿」に正式に記載します。

この登録簿への記載が完了した時点をもって、初めて法的に倉庫業の営業を開始することができます。 登録通知書の交付から営業開始までには、もうひと手間かかることを覚えておきましょう。

倉庫業登録の申請に必要な書類一覧

倉庫業登録の申請手続きにおいて、最も時間と労力を要するのが必要書類の準備です。不備なく、かつ正確な内容の書類を揃えることが、スムーズな登録の鍵となります。ここでは、一般的に必要とされる主な書類を一覧でご紹介し、それぞれの書類が持つ意味や作成・収集時のポイントを解説します。ただし、具体的な必要書類は管轄の運輸局や申請内容によって若干異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。

登録申請書

これは申請の顔となるメインの書類です。国土交通省のウェブサイトなどから所定の様式をダウンロードして作成します。

記載内容:

- 申請者の氏名または名称、住所

- 法人の場合は代表者の氏名

- 倉庫の所在地、名称、種類、面積

- 倉庫管理主任者の氏名、生年月日、住所

ポイント: - 会社の登記簿謄本や定款と相違ないように、正確に記入する必要があります。

- 倉庫の種類(一類、二類など)は、事業計画に基づいて正確に選択します。

倉庫の図面(平面図、立面図など)

倉庫が施設基準に適合していることを証明するための、最も重要な添付書類の一つです。

必要な図面:

- 平面図: 倉庫の各階のレイアウトを示す図面。柱、壁、出入口、窓、消火設備(消火器、スプリンクラーヘッド等)、防犯設備(センサー、監視カメラ等)の位置と、各部屋の用途、寸法を明記します。

- 立面図: 建物の外観を四方から見た図面。建物の高さや窓、出入口の位置を示します。

- 断面図: 建物を垂直に切断した図面。天井高や各階の床の構造、材質などを示します。

ポイント: - 専門性が非常に高いため、通常は建築士に作成を依頼します。

- 申請内容と実際の設備に相違がないよう、正確な測量と記載が求められます。

- 図面内に、壁や床の構造、材質(例:鉄筋コンクリート造、耐火ボード厚XXmmなど)を具体的に記述する必要があります。

倉庫付近の見取り図

申請する倉庫の所在地を、第三者が容易に特定できるようにするための地図です。

記載内容:

- 最寄り駅や主要な道路、目印となる建物からのルートを記載します。

- 住宅地図のコピーや、オンライン地図サービスを印刷したものでも構いませんが、申請する倉庫の場所を明確にマーキングする必要があります。

ポイント: - 縮尺や方位を記載すると、より分かりやすい見取り図になります。

施設・設備が基準に適合していることを証明する書類

図面の内容を裏付け、建物が法的に問題ないことを証明するための公的な書類群です。

主な書類:

- 建築確認済証の写し: その建物が建築基準法に適合した設計で建築確認を受けたことを証明する書類。

- 検査済証の写し: 建物が完成した際に、建築確認の通りに施工されているか検査を受け、合格したことを証明する書類。非常に重要な書類です。

- 消防法令適合通知書の写し: 所轄の消防署が立入検査を行い、消防法に適合していることを証明する書類。倉庫業登録申請の必須書類であり、これがなければ申請が受理されません。

- 土地・建物の登記簿謄本: 倉庫の所有権を証明します。

- 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合): 倉庫を借りて営業する場合に必要です。契約書に、使用目的が「倉庫」または「倉庫業」と明記されていることが重要です。また、契約期間が十分に残っていることも確認されます。

倉庫管理主任者の配置を証明する書類

選任した倉庫管理主任者が、その職務に就くこと、そして資格要件を満たしていることを証明するための書類です。

主な書類:

- 倉庫管理主任者の就任承諾書: 本人が主任者に就任することを承諾した旨を記した書面。

- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書: 主任者本人が、法に定める欠格事由に該当しないことを誓約する書面。

- 資格要件を証明する書類:

- 実務経験証明書: 過去の勤務先などに依頼して、倉庫管理に関する実務経験の期間と内容を証明してもらいます。

- 倉庫管理主任者講習の修了証の写し: 講習を修了した場合に必要です。

- 卒業証明書及び履修科目証明書(学歴で要件を満たす場合)。

- 住民票の写し: 本人確認のために必要です。

会社の定款・登記簿謄本(法人の場合)

申請者が法人として適格であることを証明するための基本書類です。

ポイント:

- 定款: 最新の定款の写しを提出します。特に、事業目的の欄に「倉庫業」という文言が記載されているかを必ず確認してください。記載がない場合は、株主総会を開いて定款変更を行い、法務局で変更登記をする必要があります。この手続きには時間がかかるため、申請準備の初期段階で確認しておくべき最重要項目の一つです。

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 法務局で取得します。通常、発行後3ヶ月以内のものを求められます。

役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

申請者である法人の役員全員(取締役、監査役など)が、倉庫業法第5条の欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。

ポイント:

- 役員一人ひとりについて、個別の宣誓書を作成し、本人の署名・捺印が必要です。

- 申請前に、役員全員に欠格事由の内容を説明し、該当しないことを確認するコンプライアンスチェックが不可欠です。

これらの書類を一つひとつ丁寧に準備していくことが、倉庫業登録への確実な道筋となります。

倉庫業登録にかかる費用と期間の目安

倉庫業への参入を検討する際、事業計画を立てる上で欠かせないのが、登録手続きにかかる費用と期間の正確な把握です。事前にこれらのコストと時間を織り込んでおくことで、資金計画や事業開始のスケジュールを現実的に策定できます。ここでは、登録にかかる費用の内訳と、申請から登録完了までの標準的な期間について解説します。

登録にかかる費用の内訳

倉庫業登録にかかる費用は、大きく分けて「法定費用」と「専門家への依頼費用」の2種類があります。

登録免許税

これは、登録が許可された際に国に納める税金であり、必ず発生する法定費用です。

- 金額: 90,000円

- 納付のタイミング: 運輸局から登録決定の通知を受けた後、金融機関で納付し、その領収証書を運輸局に提出します。この納付が完了して初めて登録簿に記載され、正式な登録となります。

この登録免許税は、申請する倉庫の数や規模に関わらず、1回の登録申請あたり一律で課されます。

行政書士への依頼費用(報酬相場)

倉庫業登録の手続きは非常に複雑で専門性が高いため、多くの事業者が行政書士などの専門家に代行を依頼します。これは必須の費用ではありませんが、時間と労力を節約し、確実性を高めるための投資と考えることができます。

- 報酬相場: 150,000円 ~ 300,000円程度

- この金額はあくまで一般的な目安です。報酬額は、申請の難易度によって変動します。

- 費用が高くなるケース:

- 複数の倉庫を同時に申請する場合

- 倉庫の用途変更(例:工場を倉庫にする)や大規模な改修が必要な場合

- 建築確認や消防法令適合通知書の取得からサポートを依頼する場合

- 会社の定款変更や役員変更の登記手続きも併せて依頼する場合

- 費用が比較的安く収まるケース:

- すでに倉庫業の基準を満たした新築または既存の物件で、書類作成・提出のみを依頼する場合

- その他の実費:

- 行政書士の報酬とは別に、書類の取得にかかる実費が発生します。

- 登記簿謄本取得費用:1通 600円程度

- 住民票・身分証明書取得費用:1通 数百円程度

- その他、交通費や郵送費など

- 行政書士の報酬とは別に、書類の取得にかかる実費が発生します。

総費用の目安:

自分で全ての手続きを行う場合は9万円(登録免許税)+実費のみですが、行政書士に依頼する場合は、総額で25万円~40万円程度を見込んでおくと良いでしょう。依頼する際は、複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と料金体系を比較検討することが重要です。どこまでの業務を報酬に含んでいるのか(例:消防署との協議は含まれるかなど)を事前にしっかり確認しましょう。

登録までにかかる期間の目安

倉庫業登録は、申請書を提出すればすぐに完了するものではありません。周到な準備と行政機関による審査が必要なため、相応の期間を要します。

- 全体の期間: 準備開始から登録完了まで、最低でも4ヶ月~6ヶ月程度を見ておくのが現実的です。

- 事業開始希望日から逆算して、十分に余裕を持ったスケジュールで動き始めることが成功の鍵です。

期間の内訳:

- 事前準備期間(1ヶ月~3ヶ月以上):

- この期間が最も変動し、全体のスケジュールを左右します。

- 運輸局との事前相談: アポイントメント取得から相談実施まで。

- 物件の確保・改修: 倉庫物件を探し、契約し、必要であれば施設基準に適合させるための改修工事を行います。

- 消防協議・消防法令適合通知書の取得: 消防署との事前協議、消防設備の設置工事、立入検査、通知書交付まで、1ヶ月~2ヶ月以上かかることも珍しくありません。

- 書類作成・収集: 図面作成の依頼、役所や法務局での書類集め、社内書類の整備など。

- 運輸局への申請~審査期間(1ヶ月~2ヶ月):

- 申請書が受理されてから、運輸局内で書類審査や関係機関への照会が行われる期間です。

- 担当官による現地調査が行われる場合は、さらに時間がかかることがあります。

- 登録決定~登録免許税納付(1週間~2週間):

- 登録決定の連絡を受けてから、登録免許税を納付し、登録簿に記載されるまでの期間です。

スケジューリングのポイント:

特に時間がかかるのは「消防法令適合通知書の取得」と、必要であれば「建物の改修工事」です。 これらのプロセスは自社だけではコントロールできない部分も多いため、専門家と連携しながら、クリティカルパス(最も時間のかかる工程)を意識して計画を進めることが重要です。安易に「2ヶ月もあれば大丈夫だろう」と考えると、事業開始が大幅に遅れるリスクがあります。

倉庫業登録に関する注意点

倉庫業登録を無事に完了させた後も、事業を継続していく上ではいくつかの重要な注意点があります。登録はゴールではなく、あくまでスタートラインです。法令を遵守し、安定した事業運営を行うために、登録後の義務や、知っておくと有利な制度について理解を深めておきましょう。

無許可で営業した場合の罰則

まず最も注意すべきは、倉庫業登録をせずに営業を行った場合のペナルティです。倉庫業法では、無登録営業に対して厳しい罰則を定めています。

倉庫業法第27条により、無登録で倉庫業を営んだ者には、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方」が科される可能性があります。

これは、単に「知らなかった」では済まされない重大な法令違反です。罰則が適用されれば、金銭的な負担や刑事罰を受けるだけでなく、以下のような深刻な経営リスクに直結します。

- 社会的信用の失墜: 法令違反の事実が公になれば、企業のコンプライアンス意識の欠如が露呈し、社会的な信用を完全に失います。

- 取引の停止: 主要な取引先や荷主は、法令を遵守しない企業との取引を敬遠します。契約を解除されたり、新規の取引が見込めなくなったりする可能性が非常に高いです。

- 金融機関からの評価低下: 金融機関からの融資が受けにくくなるなど、資金調達にも悪影響を及ぼします。

- 事業停止命令: 行政指導や業務停止命令を受ける可能性もあり、事業の継続そのものが困難になります。

「登録が必要かどうか微妙なラインだから、とりあえず始めてしまおう」といった安易な判断は、事業全体を危機に陥れるリスクをはらんでいます。自社の事業が倉庫業に該当する可能性がある場合は、必ず管轄の運輸局や専門家に相談し、適法な手続きを踏むことが絶対条件です。

登録後にも必要な手続き(変更・更新・廃業)

倉庫業登録は一度取得すれば永続的に有効であり、自動車の運転免許証のような定期的な「更新」制度はありません。しかし、これは何もしなくて良いという意味ではなく、登録内容に変更が生じた場合や、事業をやめる際には、速やかに所定の手続きを行う義務があります。

- 変更届の提出

登録した内容に以下のような変更があった場合は、その都度、管轄の運輸局に変更届を提出する必要があります。- 氏名・名称・住所の変更: 会社の商号や本店所在地が変わった場合など。

- 役員の変更: 新たな取締役が就任したり、既存の役員が退任したりした場合。新任役員については、欠格事由に該当しない旨の宣誓書も必要です。

- 倉庫の変更:

- 新設・増設: 新たな倉庫で営業を開始する場合や、既存の倉庫を増築する場合は、新規登録とほぼ同様の手続き(変更登録申請)が必要となり、登録免許税も発生します。

- 一部譲渡・廃止: 倉庫の一部を他社に譲渡したり、使用をやめたりした場合。

- 大規模な修繕・模様替: 倉庫の主要な構造部分に変更を加える場合。

- 倉庫管理主任者の交代: 倉庫管理主任者が退職したり、交代したりした場合。新たな主任者の資格を証明する書類の提出が必要です。

これらの変更届は、変更があった日から30日以内に提出することが原則とされています。届出を怠ると、行政指導や過料の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

- 廃業届の提出

倉庫業を完全にやめることを決めた場合は、廃業した日から30日以内に、その旨を記載した廃業届を運輸局に提出しなければなりません。届出をしないまま放置すると、事業を継続しているものとみなされ、不要な行政からの連絡などが続く可能性があります。

このように、登録後も会社の状況や事業内容の変化に応じて、適切に行政手続きを行うコンプライアンス体制を社内に構築しておくことが重要です。

優良倉庫認定制度について

倉庫業登録は、事業を行うための最低限の要件を満たしていることの証明です。その一歩先を目指し、他社との差別化を図りたい事業者にとって魅力的なのが「優良倉庫認定制度」です。

これは、国土交通省が、倉庫業登録の基準よりもさらに高いレベルの施設、設備、管理体制、サービス品質を持つ倉庫を「優良倉庫」として認定する制度です。

認定のメリット

- 高い信頼性の証明: 国からのお墨付きを得ることで、荷主や利用者に対して、自社の倉庫が非常に高い水準で管理・運営されていることを客観的にアピールできます。これは、新規顧客獲得の際の強力な武器となります。

- 営業上の優位性: 認定マークをウェブサイトやパンフレット、名刺などに使用できるため、企業のブランディングに繋がり、同業他社との差別化を図れます。

- 従業員のモチベーション向上: 優良な職場環境であることが認められることで、従業員の士気や定着率の向上にも貢献します。

主な認定基準

通常の登録基準に加えて、以下のような項目がより厳しく審査されます。

- 保管管理: 在庫管理システムの導入、マニュアルの整備、従業員教育の実施状況など。

- 情報提供: 利用者への情報提供体制(Webでの在庫照会など)の充実度。

- コンプライアンス: 法令遵守体制の徹底。

- 利便性・先進性: 利用者の利便性を高める取り組みや、新しい技術の導入など。

倉庫業登録を完了し、事業が軌道に乗った次のステップとして、この優良倉庫認定を目指すことは、企業の持続的な成長と競争力強化に大きく貢献するでしょう。

倉庫業登録は専門家(行政書士)への相談がおすすめ

ここまで見てきたように、倉庫業登録は、複雑な法令の理解、多岐にわたる書類の作成、そして複数の行政機関との調整が必要となる、非常に専門性の高い手続きです。事業の立ち上げで多忙な中、これらの手続きをすべて自社で行うことには、大きな負担とリスクが伴います。そこで有効な選択肢となるのが、許認可申請の専門家である行政書士への依頼です。

行政書士に依頼するメリット

専門家に依頼することは、単なる「外注」ではありません。事業の成功に向けた確実性とスピードを手に入れるための「戦略的投資」と捉えることができます。具体的には、以下のような大きなメリットがあります。

- 圧倒的な時間と手間の削減

これが最大のメリットと言えるでしょう。申請には、運輸局との事前相談、消防署との協議、法務局や役所での書類収集、専門的な図面の準備、膨大な申請書の作成など、膨大な時間と労力がかかります。これらの煩雑な手続きをすべて専門家に任せることで、経営者や担当者は、本来注力すべき事業計画の策定、資金調達、人材採用、マーケティングといったコア業務に集中できます。 時間という最も貴重な経営資源を有効に活用できるのです。 - 確実性の向上と審査落ちリスクの低減

倉庫業登録に精通した行政書士は、最新の法令や審査基準、行政の運用実務を熟知しています。- 要件の正確な判断: そもそも自社の計画が登録要件を満たしているのか、どの倉庫種類で申請すべきか、といった根本的な部分から的確なアドバイスを受けられます。

- 書類の品質向上: 専門的な知見に基づき、不備や矛盾のない、完成度の高い申請書類を作成してくれます。これにより、運輸局からの補正指示を最小限に抑え、審査が滞るリスクを大幅に低減できます。

- スムーズな行政協議: 運輸局や消防署の担当者とのやり取りも、専門家が間に入ることで円滑に進みます。論点を整理し、的確な説明を行うことで、不要な誤解やトラブルを避け、スムーズな許認可取得へと導いてくれます。

- 関連手続きへのワンストップ対応

倉庫業の開始にあたっては、登録申請以外にも様々な手続きが必要になることがあります。- 会社設立: これから法人を立ち上げて倉庫業を始める場合、会社設立手続きも併せて依頼できます。

- 定款変更: 既存の会社で、定款の事業目的に「倉庫業」がない場合、定款変更の議事録作成から変更登記申請のサポートまで依頼できます(登記申請自体は提携の司法書士が行います)。

- その他許認可: 運送業や産業廃棄物収集運搬業など、倉庫業と関連の深い他の許認可も取得したい場合、ワンストップで相談・依頼できる事務所も多く、包括的なサポートが受けられます。

- 精神的な安心感

「これで本当に要件を満たしているだろうか」「書類に不備はないだろうか」「審査に落ちたらどうしよう」といった不安は、事業主にとって大きな精神的ストレスになります。経験豊富な専門家に依頼することで、手続きに関する不安から解放され、安心して事業の準備に専念できるという心理的なメリットは、計り知れないほど大きいものです。

専門家を選ぶ際のポイント

行政書士に依頼するメリットは大きいですが、誰に頼んでも同じ結果が得られるわけではありません。自社にとって最適なパートナーを見つけるためには、いくつかのポイントを押さえて選ぶことが重要です。

- 倉庫業登録に関する専門性と実績

行政書士が扱う業務範囲は非常に広いですが、それぞれに得意分野があります。「許認可専門」を謳っていても、建設業や風俗営業がメインで、倉庫業登録はあまり扱ったことがない、というケースも考えられます。- ウェブサイトの確認: 事務所のウェブサイトで、倉庫業登録を専門分野として明確に掲げているか、具体的な業務内容や実績が紹介されているかを確認しましょう。

- 初回相談での質問: 初回相談の際に、倉庫業登録に関する具体的な質問(例:消防法令適合通知書の取得で注意すべき点は?など)を投げかけ、的確で分かりやすい回答が得られるかを確認するのも有効です。

- コミュニケーションのしやすさと相性

登録完了まで、数ヶ月にわたって密に連携を取るパートナーです。コミュニケーションの質は非常に重要です。- 説明の分かりやすさ: 専門用語を並べるだけでなく、こちらのレベルに合わせて平易な言葉で丁寧に説明してくれるか。

- レスポンスの速さ: 問い合わせや質問に対する返信が迅速か。事業のスケジュールに影響するため、レスポンスの速さは信頼性の指標になります。

- 人柄・相性: 最終的には、担当してくれる行政書士の人柄や、自社との相性も大切です。「この人になら安心して任せられる」と思えるかどうか、直感を信じることも時には必要です。

- 料金体系の明確さ

費用に関するトラブルを避けるため、料金体系がクリアであることは必須条件です。- 詳細な見積書: 依頼する前に、必ず詳細な見積書を提示してもらいましょう。報酬額だけでなく、登録免許税や書類取得実費などの内訳が明記されているかを確認します。

- 追加料金の確認: どのような場合に、いくらの追加料金が発生する可能性があるのか(例:現地調査の立会い、大幅な計画変更への対応など)を事前に明確に説明してくれる事務所を選びましょう。「業務一式〇〇円」というだけでなく、その「一式」にどこまでの業務が含まれているのかをしっかり確認することが重要です。

倉庫業登録は、事業の法的基盤を築くための重要な投資です。信頼できる専門家をパートナーに選ぶことで、その投資効果を最大化し、事業の成功に向けた力強いスタートを切ることができるでしょう。