現代のビジネスシーンにおいて、企業がオフィスビルを選ぶ基準は大きく変化しています。かつては立地や賃料、広さといった条件が最優先されていましたが、近年では「環境性能」が重要な評価軸として加わりました。地球温暖化対策や持続可能な社会の実現に向けた世界的な潮流の中で、企業活動における環境負荷の低減は、もはや単なる社会貢献活動ではなく、企業の存続と成長に直結する経営課題となっています。

この記事では、そうした背景から注目を集める「環境配慮型オフィスビル」について、その定義から必要とされる理由、具体的な評価制度、導入のメリット・デメリット、そして実現に向けた取り組みまで、網羅的に解説します。特に重要なキーワードとなる「CASBEE」や「ZEB」といった認証制度についても詳しく掘り下げ、これからオフィス移転やリニューアルを検討している企業の経営者や担当者にとって、実践的な知識となる情報を提供します。

目次

環境配慮型オフィスビルとは

環境配慮型オフィスビルとは、その名の通り、建物の設計、建設、運用、解体に至るライフサイクル全体を通じて、環境への負荷を低減するための様々な工夫が凝らされたオフィスビルを指します。グリーンビルディングとも呼ばれ、省エネルギー性能や再生可能エネルギーの利用、水資源の保全、廃棄物の削減、生物多様性への配慮など、多岐にわたる環境性能を高めた建築物です。

具体的には、高断熱な外壁や窓、高効率な空調・照明設備を導入してエネルギー消費を抑える「省エネ」の取り組みに加え、太陽光発電などを設置して自らエネルギーを創り出す「創エネ」の仕組みを組み合わせることが一般的です。さらに、そこで働く人々の快適性や健康(ウェルビーイング)にも配慮されている点が大きな特徴であり、単に環境に優しいだけでなく、知的生産性を高めるワークプレイスとしての付加価値も提供します。

これらの性能は、後述するCASBEEやLEEDといった第三者機関による評価・認証制度によって客観的に示されることが多く、テナント企業や投資家がビルの環境性能を判断する際の重要な指標となっています。

なぜ今、環境配慮型オフィスビルが求められるのか

近年、環境配慮型オフィスビルの需要が急速に高まっています。その背景には、単一の理由ではなく、企業の社会的責任、従業員の働きがい、そして国際的なルールへの対応という、複合的な要因が絡み合っています。

企業のイメージアップにつながる

現代において、企業の価値を測る尺度は、もはや財務情報だけではありません。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視する「ESG投資」が世界の金融市場で主流となりつつある今、企業が環境問題にどう取り組んでいるかは、投資家からの評価を大きく左右します。環境配慮型オフィスビルに入居することは、企業が気候変動対策に真摯に取り組んでいる姿勢を具体的に示す、強力なメッセージとなります。

これは、投資家だけでなく、顧客や取引先からの信頼獲得にも直結します。特に、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減を求められる大手企業にとって、自社が利用するオフィスの環境性能は無視できない要素です。環境配慮を経営の軸に据えていることをアピールすることで、企業のブランドイメージは向上し、持続可能なビジネスパートナーとしての評価を高めることができます。SDGs(持続可能な開発目標)への貢献を掲げる企業にとって、日々の活動拠点であるオフィスが環境配慮型であることは、そのコミットメントの具体性を示す上で極めて効果的です。

従業員の満足度が高まる

環境配慮型オフィスビルは、環境だけでなく「人」にも優しい設計がなされています。自然光を多く取り入れる設計、適切な温度・湿度管理、清浄な空気を供給する換気システム、緑豊かな空間の配置などは、そこで働く従業員の心身の健康、すなわち「ウェルビーイング」の向上に大きく貢献します。

快適なオフィス環境は、従業員のストレスを軽減し、集中力や創造性を高める効果が期待できます。結果として、知的生産性の向上につながり、企業全体のパフォーマンスを押し上げることになります。また、自社が環境や社会に配慮した企業であるという事実は、従業員にとって誇りとなり、エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める一因ともなるでしょう。

近年の労働市場では、特に若い世代を中心に、企業の環境・社会に対する姿勢を就職先選びの重要な基準とする傾向が強まっています。魅力的な労働環境を提供し、企業の社会的価値を示すことは、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための重要な戦略と言えます。

国際的な目標や法規制への対応

環境配慮型オフィスビルへの注目が高まる最も直接的な要因の一つが、国際的な目標設定と、それに伴う国内の法規制の強化です。

世界共通の目標である「パリ協定」では、産業革命以前からの世界の平均気温上昇を2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求することが定められました。この目標達成に向け、日本政府も「2050年カーボンニュートラル」、すなわち2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを宣言しています。

この目標を実現するためには、国内のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野での抜本的な対策が不可欠です。こうした背景から、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が改正され、省エネ基準への適合義務の対象が拡大されるなど、規制が年々強化されています。

企業にとって、これらの法規制に対応することはコンプライアンス上の必須事項です。将来的にさらに規制が強化されることを見越して、現時点から高い環境性能を持つオフィスビルを選択・利用することは、将来的な規制強化のリスクを回避し、事業の継続性を確保するための賢明な判断と言えるでしょう。環境配慮型オフィスビルは、こうした国内外の要請に応えるための、最も効果的で具体的な解決策の一つなのです。

環境配慮型オフィスを評価する主な認証制度

環境配慮型オフィスビルの性能は、客観的な指標に基づいて評価・認証されます。これにより、不動産のオーナーやテナント、投資家は、ビルの環境性能を定量的に比較・判断できます。ここでは、国内外で利用されている主要な認証制度について、その特徴を解説します。

| 認証制度名 | 主な評価対象 | 評価の視点 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| CASBEE | 建築物の環境品質(Q)と環境負荷(L) | 室内環境、サービス性能、敷地外環境など幅広い視点と、エネルギー、資源、敷地外環境への負荷を総合的に評価 | 日本国内で開発された最も標準的な評価システム。5段階のランク(S, A, B+, B-, C)で評価。 |

| BELS | 建築物の一次エネルギー消費量 | 省エネルギー性能に特化 | 国のガイドラインに基づく公的な制度。省エネ性能を星(★~★★★★★)の数で表示し、分かりやすい。 |

| ZEB | 年間の一次エネルギー消費量収支 | 省エネ+創エネによるエネルギー収支がゼロ以下になるか | 省エネ性能の最高峰を目指す評価。達成度に応じて4段階のレベルがある。 |

| DBJ Green Building認証 | 不動産の環境・社会への配慮 | 環境性能に加え、防災やコミュニティへの配慮、テナントの快適性なども評価 | 日本政策投資銀行(DBJ)による独自の認証。不動産の事業性を重視する点が特徴。 |

| LEED | 建築物と敷地利用 | エネルギー、水、資材、室内環境品質など7つの分野で評価 | 米国で開発された国際的な評価システム。世界で最も広く利用されている。 |

| GRESB評価 | 不動産会社・ファンド | ESGへの配慮に関する取り組みを評価 | 個別の建物ではなく、不動産を保有・運用する組織のサステナビリティ活動を評価する。 |

CASBEE(建築環境総合性能評価システム)

CASBEE(キャスビー)は、日本国内で最も広く普及している建築物の環境性能評価システムです。一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)が中心となって開発・運用しています。

CASBEEの最大の特徴は、環境への配慮を2つの側面から総合的に評価する点にあります。一つは、建物の利用者にとっての快適性や機能性、周辺環境への配慮といった「環境品質(Q: Quality)」です。もう一つは、省エネルギーや省資源、リサイクル性能といった、建物が地球環境に与える「環境負荷(L: Load)」です。

このQとLを分子と分母にして、建築物の環境効率(BEE: Built Environment Efficiency)を算出します。BEEの値が高いほど、環境品質が高く、環境負荷が低い、すなわち「環境性能の高い建築物」と評価されます。評価結果は、Sランク(素晴らしい)からAランク(大変良い)、B+ランク(良い)、B-ランク(やや劣る)、Cランク(劣る)までの5段階で格付けされ、非常に分かりやすいのが特徴です。新築、既存、改修など、建物のライフステージに応じた評価ツールが用意されており、あらゆる建築物に対応できます。

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)

BELS(ベルス)は、建築物の省エネルギー性能に特化した公的な評価・表示制度です。建築物省エネ法に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会によって運営されています。

BELSの目的は、専門家でなくても建物の省エネ性能が一目でわかるようにすることです。評価は、国が定める省エネ基準に対して、どれだけエネルギー消費量を削減できているかに基づいて行われます。具体的には、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で割った値(BEI: Building Energy Index)を算出し、その値に応じて星1つ(★)から星5つ(★★★★★)までの5段階で評価されます。

星の数が多いほど省エネ性能が高いことを示し、非常に直感的です。不動産広告などでこの星マークを見かけることも多くなりました。特に、後述するZEB認証を受けるためには、BELSの評価を取得することが前提となっており、省エネ性能をアピールする上で基本となる制度と言えます。

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)

ZEB(ゼブ)は、年間の一次エネルギー消費量の収支を正味(ネット)でゼロにすることを目指す建築物の概念であり、その達成度合いを示す認証です。環境省や経済産業省が普及を推進しており、建築物の脱炭素化における究極の目標と位置づけられています。

ZEBの実現には、まず建物の断熱性能の向上や高効率な設備の導入によってエネルギー消費量を大幅に削減する「省エネ」が不可欠です。その上で、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を導入してエネルギーを創り出す「創エネ」を行い、消費するエネルギーを創り出すエネルギーで相殺します。

完全にエネルギー収支をゼロにする「ZEB」を筆頭に、その達成度合いに応じて「Nearly ZEB」「ZEB Ready」「ZEB Oriented」という4段階の定義があります(詳細は後述)。BELS評価と連携しており、BELSの申請と同時にZEB認証の評価を受けることが可能です。ZEB認証は、省エネ性能の最高水準を示すものとして、極めて高い評価を受けます。

DBJ Green Building認証

DBJ Green Building認証は、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が独自に創設した認証制度です。この制度の特徴は、不動産の環境性能(Green)だけでなく、防災及び事業継続性への配慮、テナントの快適性やコミュニティへの配慮、ステークホルダーとの連携といった、不動産の社会的側面(Building)も総合的に評価する点にあります。

評価は、「環境」「社会」の2つの側面から行われ、5段階のスコア(Five Stars, Four Stars, Three Stars, Two Stars, One Star)で認証されます。金融機関であるDBJが運営していることもあり、単なる環境性能だけでなく、不動産としての事業性や資産価値にも焦点を当てた評価軸が設定されています。そのため、不動産投資市場において、投資対象のサステナビリティを判断する際にも広く活用されています。

LEED認証

LEED(リード)は、米国グリーンビルディング協会(USGBC)が開発・運用する、世界で最も広く利用されている国際的な環境性能評価システムです。Leadership in Energy and Environmental Designの略称で、180以上の国と地域で導入されています。

評価は、「エネルギーと大気」「水の効率的利用」「資材と資源」「室内環境品質」など複数の分野にわたる評価項目について、達成度に応じてポイントが加算される仕組みです。合計ポイントに応じて、プラチナ、ゴールド、シルバー、認証の4段階で格付けされます。

外資系企業やグローバルに事業を展開する企業は、世界共通の基準であるLEED認証を重視する傾向があります。そのため、国際的なテナントを誘致したいオーナーや、グローバル基準での環境貢献をアピールしたい企業にとって、LEED認証の取得は大きな意味を持ちます。

GRESB評価

GRESB(グレスビー)は、これまで紹介してきた制度とは少し毛色が異なります。CASBEEやLEEDが個別の「建物」を評価対象とするのに対し、GRESBは不動産会社やファンドといった「組織」のESG配慮への取り組みを評価します。

不動産セクターを対象としたESG評価のベンチマークとして、世界中の機関投資家が投資判断に利用しています。評価は、マネジメント(組織の方針や体制)とパフォーマンス(保有物件の環境実績)の2つの側面から行われ、スコアや「Green Star」といった称号で格付けされます。

投資家が投資先の不動産ファンドを選ぶ際にGRESBの評価を参考にするため、不動産会社やファンドはGRESBで高い評価を得ようと努めます。その結果として、保有する個々のビルの環境性能向上(CASBEEやLEEDの取得など)に積極的に取り組む、という好循環が生まれています。企業がビルを選ぶ際、そのビルのオーナーがGRESBで高評価を得ているかどうかも、一つの判断材料となり得ます。

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を詳しく解説

数ある環境認証制度の中でも、特に脱炭素社会の実現に向けた切り札として注目されているのが「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」です。ここでは、ZEBの定義と、その達成レベルに応じた4つの種類について、より詳しく掘り下げていきます。

ZEBの定義

ZEB(ゼブ)とは、Net Zero Energy Buildingの略称で、「快適な室内環境を維持しながら、高断熱化や高効率設備によってエネルギー消費を極力抑え、太陽光発電などでエネルギーを創り出すことにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物」と定義されています。

参照:環境省 ZEB PORTAL

ここで重要なのが「一次エネルギー」という言葉です。私たちがオフィスで直接消費する電気やガスは「二次エネルギー」と呼ばれます。一次エネルギーとは、この二次エネルギーに変換される前の、石油、石炭、天然ガス、水力、太陽光といった自然界に存在するエネルギー源のことを指します。発電所での発電ロスや送電ロスも考慮されるため、建物の真のエネルギー性能を評価するのに適した指標です。

ZEBの考え方は非常にシンプルです。

- 省エネ: まず、建物の性能を上げて、使うエネルギーを極限まで減らす。

- 創エネ: 次に、減らした分のエネルギーを、自ら創り出す。

この2つのアプローチによって、ビル全体としてエネルギー消費量を実質的にゼロにするのがZEBの目標です。これは、単に省エネ設備を導入するだけでなく、建物の設計思想そのものから変革を求める、次世代の建築物のあり方を示しています。

ZEBの4つの種類

すべての建物で、いきなりエネルギー消費量収支をゼロにする「ZEB」を達成するのは容易ではありません。そのため、国は省エネルギーの達成率に応じて、段階的な4つの定義を設けています。これにより、事業者は自社の状況に合わせて現実的な目標を設定し、ステップアップしていくことが可能です。

| ZEBの種類 | 省エネ率(再生可能エネルギー含まず) | 省エネ+創エネによるエネルギー削減率 |

|---|---|---|

| ZEB | 50%以上の削減 | 100%以上の削減 |

| Nearly ZEB | 50%以上の削減 | 75%以上の削減 |

| ZEB Ready | 50%以上の削減 | (創エネは問われない) |

| ZEB Oriented | 用途に応じて30%または40%以上の削減 | (創エネは問われない) |

| 参照:環境省 ZEB PORTAL |

ZEB

「ZEB」(ゼブ)は、最も厳しい基準をクリアした、完全なネット・ゼロ・エネルギー・ビルです。

基準となるエネルギー消費量から、省エネだけで50%以上を削減し、さらに創エネ(再生可能エネルギー)を加えて、基準比で100%以上のエネルギー削減を達成した建築物がこれに該当します。つまり、年間のエネルギー消費量を、自ら創り出すエネルギーで完全に賄う、あるいはそれ以上に創り出せるビルです。建物の脱炭素化における最終目標と言えるレベルです。

Nearly ZEB

「Nearly ZEB」(ニアリー・ゼブ)は、「ZEB」に限りなく近い性能を持つ建築物です。

「ZEB」と同様に、省エネで50%以上のエネルギー削減を達成した上で、創エネを加えて基準比で75%以上100%未満のエネルギー削減を達成した場合に認証されます。太陽光パネルの設置面積が限られる都市部のビルなど、創エネだけで100%削減を達成するのが難しい場合に、現実的な目標として設定されることが多いレベルです。

ZEB Ready

「ZEB Ready」(ゼブ・レディ)は、ZEB化を見据えた、高い省エネ性能を持つ建築物を指します。

このレベルでは、創エネは必須とされません。基準となるエネルギー消費量から、省エネの取り組みだけで50%以上の削減を達成していることが条件となります。つまり、「ZEB」を実現するための器(建物本体の性能)は既に準備ができており、将来的に太陽光発電設備などを追加すれば「Nearly ZEB」や「ZEB」にステップアップできるポテンシャルを持ったビルです。まずは省エネ性能を徹底的に高めたい場合に目指す目標となります。

ZEB Oriented

「ZEB Oriented」(ゼブ・オリエンテッド)は、ZEB化を目指す建築物として、省エネ性能の向上に重点を置いたものです。

ZEB Readyよりも緩やかな基準が設定されており、延べ面積が10,000㎡以上の大規模な建築物が対象となります。用途に応じて、省エネだけで基準比30%以上(事務所、ホテルなど)または40%以上(学校、工場など)のエネルギー削減を達成していることが条件です。

大規模建築物においては、建物全体のエネルギー消費量を50%削減することが技術的・コスト的に困難な場合も多いため、こうした現実的な入口が設けられています。まずはここからスタートし、将来的な改修でさらなる省エネ化を目指す、というアプローチが可能になります。

これらの段階的な定義があることで、企業は新築だけでなく既存ビルの改修においても、自社の予算や計画に合わせてZEB化に取り組むことができます。

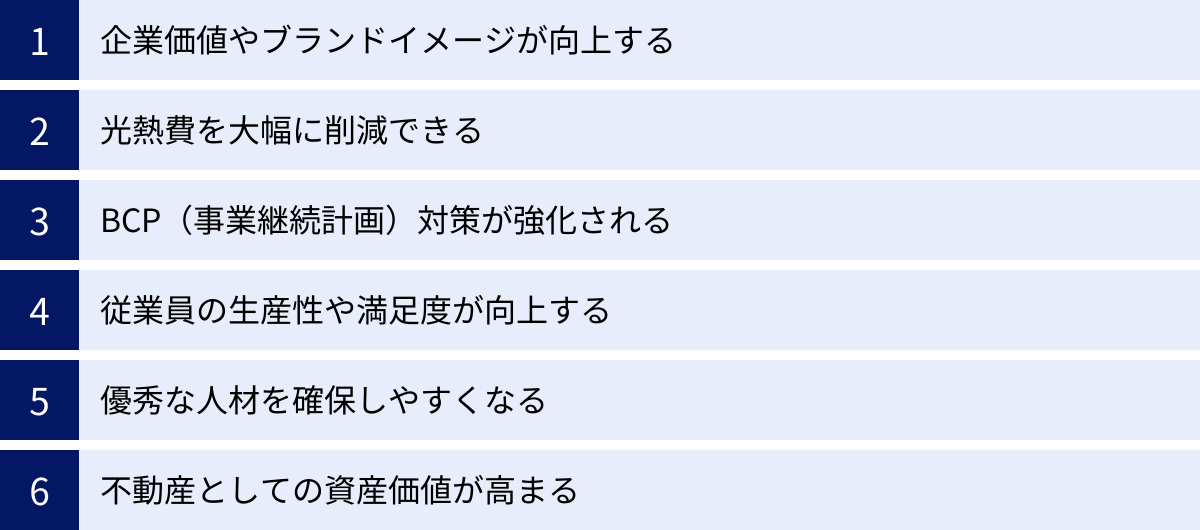

環境配慮型オフィスビルを導入する6つのメリット

環境配慮型オフィスビルへの入居や自社ビルの改修は、単なるコストではなく、企業の未来を形作る戦略的な「投資」です。そのリターンは、環境貢献という側面だけでなく、経営の根幹に関わる様々なメリットとして現れます。

① 企業価値やブランドイメージが向上する

現代のビジネス環境において、企業のサステナビリティ(持続可能性)への取り組みは、その企業価値を測る上で決定的に重要な要素となっています。環境配慮型オフィスビル、特にZEBやCASBEE Sランクといった高い認証を受けたビルを利用することは、企業が気候変動問題に真摯に取り組んでいることの何よりの証明となります。

これは、前述の「ESG投資」の流れにおいて、投資家からポジティブな評価を受けるための強力な材料となります。資金調達の面で有利に働くだけでなく、株価の安定にも寄与する可能性があります。また、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる中、環境性能の高いオフィスで事業を行っていることは、取引先からの信頼を獲得し、ビジネスチャンスを拡大させることにも繋がります。BtoC企業であれば、環境意識の高い消費者に対して、企業の先進的な姿勢をアピールする絶好の機会となり、ブランドイメージの向上に直結します。

② 光熱費を大幅に削減できる

環境配慮型オフィスビルの最も直接的で分かりやすいメリットが、ランニングコストである光熱費の大幅な削減です。

高断熱の外壁や複層ガラスは、夏は外からの熱の侵入を防ぎ、冬は室内の暖かさを逃がしません。これにより、冷暖房に必要なエネルギーを大幅に削減できます。また、高効率な空調設備(HVAC)やLED照明、人感センサーなどの導入は、無駄なエネルギー消費を徹底的に排除します。

さらに、ZEBのように太陽光発電システムを導入した場合、自ら電気を創り出すことで電力会社から購入する電力量を減らせます。余った電気を売電できる場合もあり、光熱費がゼロになるどころか、収益を生む可能性すらあります。エネルギー価格が高騰する現代において、このメリットは企業の財務体質を強化し、経営の安定化に大きく貢献します。初期投資はかかりますが、長期的な視点(LCC:ライフサイクルコスト)で見れば、十分に回収可能な投資と言えるでしょう。

③ BCP(事業継続計画)対策が強化される

地震や台風といった自然災害、あるいは大規模な停電が発生した際、いかに事業を継続できるかは、企業の存続を左右する重要な課題です。環境配慮型オフィスビルは、BCP(Business Continuity Plan)対策の観点からも非常に有効です。

多くのZEBビルでは、太陽光発電システムと合わせて蓄電池が導入されています。これにより、電力網が寸断されるような停電時でも、蓄えた電気を使って照明やOA機器、空調の一部などを稼働させることが可能です。災害時においても最低限の事業活動を継続したり、従業員の安全を確保したりするための拠点として機能します。

また、雨水利用システムや井戸水を活用する設備があれば、断水時にもトイレ用水などを確保できます。このように、エネルギーや水を自給自足できる能力は、外部インフラへの依存度を下げ、企業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を飛躍的に高めることに繋がります。

④ 従業員の生産性や満足度が向上する

「なぜ環境に配慮すると、人の生産性が上がるのか?」その答えは、環境配慮型オフィスビルが追求する「ウェルビーイング」の思想にあります。

これらのビルは、従業員が心身ともに健康で、快適に働ける環境づくりを重視して設計されています。例えば、大きな窓から自然光をふんだんに取り入れる「昼光利用」は、体内リズムを整え、働く人々の気分を明るくします。個別制御が可能な空調システムや、常に新鮮な空気を供給する高度な換気システムは、集中力の維持を助け、眠気を防ぎます。

壁面緑化や屋上庭園といった自然との触れ合いは、ストレスを軽減し、創造性を刺激する効果があることも研究で示されています。こうした快適な物理的環境は、従業員の満足度を直接的に高めます。その結果、仕事へのモチベーションが向上し、一人ひとりのパフォーマンス、すなわち知的生産性が向上するという好循環が生まれるのです。

⑤ 優秀な人材を確保しやすくなる

少子高齢化が進み、労働市場での人材獲得競争が激化する中、企業がどのような価値観を持っているかは、求職者、特にミレニアル世代やZ世代にとって極めて重要な判断基準です。彼らの多くは、給与や待遇だけでなく、企業の社会貢献意識や環境への配慮を重視する傾向にあります。

環境配慮型オフィスビルで働くことは、自社が未来志向で持続可能な社会の実現に貢献しているという実感を与えます。これは、求職者にとって大きな魅力となり、採用活動において他社との強力な差別化要因となります。快適で健康的な最先端のオフィス環境を提供できることも、働きやすさをアピールする上で大きな武器となるでしょう。「ここで働きたい」と思わせる魅力的なオフィスは、優秀な人材を惹きつけ、採用後の定着率(リテンション)を高める効果も期待できます。

⑥ 不動産としての資産価値が高まる

自社ビルとして所有する場合、環境配慮型オフィスビルは長期的に見て不動産としての資産価値が高まる傾向にあります。

今後、建築物に対する省エネ基準や環境規制はますます強化されることが確実です。その際、基準を満たさない旧来のビルは「既存不適格」となり、資産価値が目減りする「ブラウン・ディスカウント」のリスクに晒されます。一方で、ZEBやCASBEEの高ランク認証を取得しているビルは、将来の規制強化にも対応できるため、価値が下がりにくい、あるいはむしろ「グリーン・プレミアム」として付加価値が評価され、価値が向上する可能性があります。

賃貸物件として貸し出す場合も同様です。環境意識の高い優良なテナントを惹きつけやすく、高い賃料での契約や長期入居が期待できます。これは、安定した収益をもたらし、不動産としての魅力を高めることに直結します。

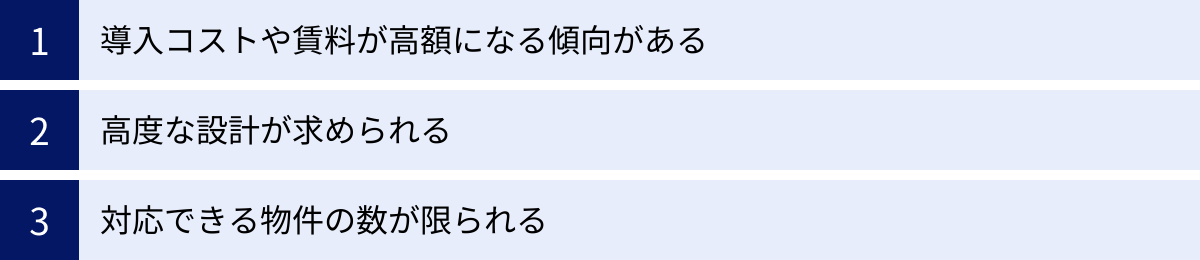

環境配慮型オフィスビル導入のデメリット・課題

多くのメリットがある一方で、環境配慮型オフィスビルを導入するには、いくつかの課題やデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

導入コストや賃料が高額になる傾向がある

最も大きなハードルとなるのがコスト面です。環境配慮型オフィスビルは、新築・改修を問わず、一般的なビルに比べて初期の建設コストや設備投資額が高くなる傾向があります。

高断熱材、高性能な窓、高効率な空調・照明設備、太陽光発電システム、BEMS(ビルエネルギー管理システム)といった設備は、いずれも標準的なものより高価です。そのため、建設費全体が10%~20%程度割高になるケースも少なくありません。

賃貸で入居する場合も同様に、これらの高い建設コストや付加価値が反映され、周辺の同規模のビルに比べて賃料が高く設定されるのが一般的です。

ただし、このコストについては短期的な視点だけで判断すべきではありません。前述の通り、光熱費の大幅な削減によってランニングコストは低く抑えられます。ライフサイクルコスト(LCC)の観点で見れば、数年から十数年で初期投資を回収できるケースも多く、長期的にはむしろ経済的になる可能性があります。また、後述する国の補助金制度をうまく活用することで、初期投資の負担を軽減することも可能です。

高度な設計が求められる

環境配慮型オフィスビル、特にZEBの実現には、高度で専門的な設計ノウハウが不可欠です。

単に高性能な設備を寄せ集めるだけでは、最適なパフォーマンスは発揮できません。建物の向きや窓の配置を工夫して自然エネルギー(光や風)を最大限に活用する「パッシブデザイン」の思想と、高効率設備を導入する「アクティブデザイン」を、いかにうまく融合させるかが鍵となります。

例えば、日射を適切にコントロールしつつ自然光を奥まで取り入れるための庇(ひさし)やルーバーの設計、建物全体のエネルギー消費をシミュレーションしながら最適な空調方式を選定するなど、多角的な検討が必要です。これには、建築、設備、エネルギーに関する深い知識と経験を持つ設計者やコンサルタントとの連携が欠かせません。信頼できるパートナーを見つけることが、プロジェクトの成否を大きく左右します。

対応できる物件の数が限られる

賃貸オフィスを探す企業にとって、物件の選択肢が限られるという点も現実的な課題です。

環境配慮型オフィスビル、特に高い認証レベルを持つ物件は、都心部を中心に増えてはいるものの、全体から見ればまだ供給数は多いとは言えません。特に、希望するエリアや規模、予算に合致する物件を見つけるのは、タイミングによっては困難な場合があります。

新築ビルは環境性能が高いものが多いですが、中小規模のビルや地方都市では、選択肢がさらに少なくなる傾向があります。

この課題に対しては、視野を広げることが有効です。新築だけでなく、既存のビルを環境性能向上のために大規模改修(リノベーション)した物件も増えています。また、自社の入居を機に、オーナーに改修を働きかけるといったアプローチも考えられます。市場の動向を注視し、早めに情報収集を開始することが重要です。

環境配慮を実現するための具体的な取り組み

環境配慮型オフィスビルは、建物の「ハード面」の性能と、そこで働く人々の「ソフト面」の運用の両輪が噛み合って初めて、その真価を発揮します。ここでは、それぞれの側面から具体的な取り組みを解説します。

【ハード面】建物の設備や仕様に関する取り組み

ハード面での取り組みは、建物の骨格となる部分であり、エネルギー消費のベースラインを決定づける重要な要素です。

建物の断熱性を高める

エネルギー消費を抑えるための最も基本的なアプローチが、建物の「断熱」と「気密」の性能を高めることです。魔法瓶のように、外の熱を中に入れず、中の熱を外に逃がさない構造にすることで、冷暖房の負荷を劇的に減らすことができます。

- 外壁・屋根: 高性能な断熱材を隙間なく施工します。外壁の外側に断熱層を設ける「外断熱工法」は、特に高い効果を発揮します。屋上を緑化する「屋上緑化」も、夏の断熱効果を高める有効な手段です。

- 窓・開口部: 熱の出入りが最も大きい窓には、2枚あるいは3枚のガラスの間に空気層やアルゴンガスを封入した「複層ガラス(ペアガラス、トリプルガラス)」や、特殊な金属膜で熱の伝わりを抑える「Low-Eガラス」を採用します。

- 日射遮蔽: 夏の強い日差しを室内に取り込まないよう、庇やルーバー(羽板状の部材)、外付けブラインドなどを設置します。

高効率な省エネ設備を導入する

断熱性を高めた上で、使用するエネルギーそのものを減らすための高効率な設備を導入します。

- 空調設備: エネルギー効率の高い「高効率空調(HVACシステム)」を導入します。エリアごとや個人単位で温度設定ができるシステムは、快適性を損なわずに無駄をなくします。外気を取り入れる際に、排出する空気の熱を回収して再利用する「全熱交換器」も非常に効果的です。

- 照明設備: 消費電力が少なく長寿命な「LED照明」への切り替えは、もはや標準的な取り組みです。さらに、部屋の明るさを感知して自動で照度を調整する「調光システム」や、人の在室を検知して自動で点灯・消灯する「人感センサー」を組み合わせることで、さらなる省エネが可能です。

- 給湯設備: エネルギー効率の高い「高効率給湯器」を採用します。

再生可能エネルギーを創り出す

省エネを徹底した上で、自らクリーンなエネルギーを創り出す「創エネ」に取り組みます。

- 太陽光発電システム: 最も代表的な創エネ設備です。ビルの屋上や壁面に太陽光発電パネルを設置し、発電した電力をビル内で使用します。ZEBを目指す上では不可欠な要素です。

- その他の再生可能エネルギー: 地中熱や太陽熱を利用した給湯・空調システム、小規模な風力発電など、立地条件に応じて様々な技術が活用されることがあります。

エネルギーマネジメントシステムを活用する

これらのハードウェアを効果的に連携させ、エネルギーの消費状況を最適に制御するのが、BEMS(Building and Energy Management System)です。

BEMSは、ビル内の空調、照明、換気といった各種設備をネットワークで結び、エネルギーの使用状況を「見える化」します。さらに、収集したデータに基づいて、各設備を自動で最適に制御し、エネルギー消費の無駄をなくしたり、電力需要のピークをずらしたり(ピークカット・ピークシフト)することが可能です。管理者がエネルギーの使用状況をリアルタイムで把握し、改善策を検討するための頭脳となるシステムです。

節水設備を導入する

エネルギーだけでなく、水資源の保全も環境配慮の重要な要素です。

- 節水型器具: 自動水栓や節水型トイレを導入することで、水の使用量を大幅に削減できます。

- 雨水・中水利用: 屋根に降った雨水を貯留し、ろ過してトイレの洗浄水や植栽への散水に利用する「雨水利用システム」や、一度使用した排水(雑排水)を処理して再利用する「中水利用システム」も有効です。

【ソフト面】オフィスでの運用に関する取り組み

最新の設備(ハード)を導入しても、それを使う人々の意識や行動(ソフト)が伴わなければ、期待される効果は得られません。日々のオフィス運用における地道な取り組みが重要です。

ゴミの分別とリサイクルを徹底する

基本的なことですが、ゴミの分別を徹底し、リサイクル率を高めることは、資源の有効活用と廃棄物削減に直結します。

分別ルールを分かりやすく掲示し、分別しやすいゴミ箱を設置するなど、従業員が自然に取り組める環境を整えることが大切です。廃棄する書類の量を減らすことや、リサイクル可能な事務用品を選ぶことも有効です。

ペーパーレス化を進める

紙の製造や廃棄には多くのエネルギーと資源が使われます。会議資料のデータ化、クラウドストレージの活用、電子契約システムの導入など、ペーパーレス化を推進することで、コスト削減と環境負荷低減を同時に実現できます。稟議や申請といった社内手続きを電子化するワークフローシステムも効果的です。

グリーン電力を契約する

自社ビルに太陽光発電を設置できない場合でも、環境貢献は可能です。電力会社が提供する、太陽光や風力、バイオマスといった再生可能エネルギー源で発電された電気(グリーン電力)を供給する料金プランに切り替えるという選択肢があります。これにより、自社が使用する電力を実質的に再生可能エネルギーで賄っていることになり、CO2排出量の削減に貢献できます。

環境に関する研修を実施する

なぜ省エネが必要なのか、自社の取り組みが社会にどう貢献しているのかを従業員全員が理解することが、行動変容を促す上で不可欠です。

定期的に環境に関する研修や勉強会を実施し、省エネ意識の向上を図りましょう。BEMSで「見える化」されたエネルギー使用量のデータを共有し、部署ごとに省エネ目標を設定してゲーム感覚で競い合うといった工夫も、従業員の参加意欲を高めるのに有効です。

ZEB化で活用できる補助金制度

環境配慮型オフィスビルの実現、特にZEB化には多額の初期投資が必要となりますが、国はその普及を強力に後押しするため、様々な補助金制度を用意しています。これらの制度を賢く活用することで、事業者の負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、代表的な省庁の補助金制度を紹介します。

※補助金制度の名称、内容、公募期間は年度によって変更されるため、必ず各省庁の公式サイトで最新の情報を確認してください。

環境省の補助金

環境省は、建築物の脱炭素化を直接的に推進する補助金を多く所管しています。

代表的なものに「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」があります。この事業は、ZEBの実現に資する高断熱建材や高性能設備の導入、再生可能エネルギー設備の導入などを支援するものです。

- 対象: 新築建築物のZEB化、既存建築物のZEB化改修など。

- 補助内容: ZEBの達成レベルに応じて、設計費や設備費、工事費の一部が補助されます。例えば、ZEBの実現に必要な高性能設備(空調、照明、給湯、換気など)の導入費用に対して、基準となる設備からの差額の2/3などが補助の対象となる場合があります。

- 特徴: ZEB認証の取得が要件となることが多く、脱炭素化への貢献度が高い事業ほど手厚い支援を受けられる傾向にあります。

参照:環境省

経済産業省の補助金

経済産業省は、エネルギー政策を所管する立場から、省エネルギー性能の高い建築物の普及を支援しています。

代表的なものに「次世代省エネ建材の実証支援事業」があります。この事業は、断熱パネルや潜熱蓄熱建材といった、高い省エネ効果を持つ建材(次世代建材)の導入を支援するものです。

- 対象: 高性能な断熱材や窓などを導入するリフォーム・リノベーション工事。

- 補助内容: 対象となる建材の費用や工事費の一部(補助率1/2など)が補助されます。

- 特徴: ZEB化の基礎となる「省エネ」性能、特に断熱性能の向上に焦点を当てた支援が中心です。既存ビルの改修において非常に活用しやすい制度と言えます。

参照:経済産業省、資源エネルギー庁

国土交通省の補助金

国土交通省は、建築行政を所管する立場から、サステナブル(持続可能)な建築物の普及を促進しています。

代表的なものに「サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)」があります。この事業は、省エネ・省CO2に関して先導的な技術を導入するプロジェクトを支援するものです。

- 対象: ZEBはもちろん、木材の活用(LCCM住宅・建築物)など、より幅広い観点でのサステナブル建築。

- 補助内容: プロジェクトの先導性に応じて、調査設計計画費や建設工事費の一部が補助されます。

- 特徴: 個別の技術だけでなく、建築物全体として社会のモデルとなるような先進的な取り組みを公募・採択する形式です。高いレベルの計画が求められますが、採択されれば手厚い支援が期待できます。

参照:国土交通省

これらの補助金を活用する際は、公募期間が限られていること、申請には詳細な省エネ計算や設計図書が必要となることなど、事前の準備が非常に重要です。設計事務所やコンサルタントなど、専門家の協力を得ながら計画的に進めることをお勧めします。

| 省庁 | 代表的な補助金事業(例) | 主な目的・特徴 |

|---|---|---|

| 環境省 | 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 | ZEB化など、建築物のCO2排出量削減を直接的に支援。ZEB認証が要件となることが多い。 |

| 経済産業省 | 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 高性能な断熱材や窓など、省エネ性能を高める「建材」の導入を支援。既存ビルの改修で活用しやすい。 |

| 国土交通省 | サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型) | ZEBを含む、省CO2に関する先導的・モデル的な建築プロジェクトを支援。高いレベルの計画が求められる。 |

まとめ

本記事では、現代の企業経営において重要性を増す「環境配慮型オフィスビル」について、多角的に解説してきました。

環境配慮型オフィスビルは、CASBEEやZEBといった認証制度によってその性能が客観的に評価される、省エネ・創エネ性能に優れた建築物です。今、こうしたビルが求められる背景には、ESG投資の拡大に伴う企業価値向上の要請、ウェルビーイングを重視した従業員満足度の向上、そしてカーボンニュートラルに向けた国際的な目標や法規制への対応といった、複合的な要因が存在します。

その導入は、企業に6つの大きなメリットをもたらします。

- 企業価値・ブランドイメージの向上

- 光熱費の大幅な削減

- BCP(事業継続計画)対策の強化

- 従業員の生産性・満足度の向上

- 優秀な人材の確保

- 不動産としての資産価値の向上

これらは、もはや単なる付加価値ではなく、企業の持続的な成長を支える経営基盤そのものと言えるでしょう。

一方で、導入コストの高さや設計の難易度、物件数の少なさといった課題も存在します。しかし、これらの課題は、国の補助金制度の活用や、ライフサイクルコストという長期的視点を持つこと、そして信頼できる専門家との連携によって乗り越えることが可能です。

実現に向けた取り組みは、高断熱化や高効率設備の導入といった「ハード面」と、ペーパーレス化や従業員への環境教育といった「ソフト面」の両方からアプローチすることが成功の鍵となります。

これからの時代、オフィスは単なる「働く場所」から、企業の価値観を体現し、人と地球の未来に貢献する「戦略的拠点」へとその役割を変えていきます。オフィス移転やリニューアルを検討する際には、ぜひ「環境性能」という新しいものさしを加え、自社の未来を切り拓くための最適な選択を検討してみてはいかがでしょうか。