オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きなプロジェクトです。特に、スタートアップや事業拡大を目指す企業にとって、初期費用や入居までのスピードは重要な課題となります。その解決策として注目されているのが「居抜きオフィス」です。

居抜きオフィスは、前のテナントが使用していた内装や設備をそのまま引き継げるため、コストと時間を大幅に削減できる可能性があります。しかし、その一方で独特のデメリットや注意点も存在し、安易に契約すると「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。

この記事では、居抜きオフィスの基本的な知識から、メリット・デメリット、具体的な探し方、契約前の注意点までを網羅的に解説します。これからオフィスの移転を検討している経営者や担当者の方が、自社にとって最適な選択をするための一助となれば幸いです。

目次

居抜きオフィスとは

オフィス移転を検討する際、「居抜き」という言葉を耳にする機会は多いでしょう。しかし、その正確な意味や、他の物件タイプとの違いを正しく理解しているでしょうか。ここでは、居抜きオフィスの基本的な定義と、混同されがちな「スケルトン物件」「セットアップオフィス」との違いを詳しく解説します。

居抜きオフィスとは、前のテナント(借主)が使用していた内装、設備、什器備品などがそのまま残された状態で貸し出される賃貸物件を指します。具体的には、受付カウンター、会議室のパーテーション、執務スペースのデスクや椅子、電話・LAN配線、空調設備などが含まれます。

なぜこのような物件が存在するのでしょうか。その背景には、退去するテナントと新しく入居するテナント、そして物件のオーナー(貸主)の三者三様のメリットが関係しています。

- 退去テナントのメリット: 通常、オフィスを退去する際には「原状回復義務」に基づき、内装や設備をすべて撤去し、入居時の状態に戻す必要があります。これには高額な解体工事費用がかかります。しかし、次の入居者に内装や設備をそのまま引き継いでもらう(これを「居抜きで売却する」と表現することもあります)ことで、この解体費用を削減できます。場合によっては、残置する設備を「造作(ぞうさく)」として有償で譲渡(売却)し、移転費用の一部を補填することも可能です。

- 新規入居テナントのメリット: 新規に入居する側から見れば、内装工事や什器購入にかかる初期費用を大幅に抑えられます。また、工事期間が不要になるため、物件契約から事業開始までの時間を劇的に短縮できます。

- オーナー(貸主)のメリット: テナントが退去してから次のテナントが入居するまでの「空室期間」は、オーナーにとって賃料収入が得られない無駄な時間です。居抜き物件はスピーディーな入居を促し、この空室期間を短縮できるため、安定した賃貸経営に繋がります。

このように、三者の利害が一致することで、居抜きオフィスという形態が市場で成立しているのです。

スケルトン物件との違い

居抜きオフィスと対極に位置するのが「スケルトン物件」です。スケルトンとは「骸骨」を意味し、その名の通り、建物の構造躯体(床、壁、天井がコンクリート打ちっぱなしの状態など)のみで、内装や設備が一切ない状態の物件を指します。

両者の違いを理解することは、自社のニーズに合ったオフィスを選ぶ上で非常に重要です。主な違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 居抜きオフィス | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い(内装工事費、什器購入費が大幅に削減可能) | 高い(内装、電気、空調、防災、通信など全てをゼロから構築する必要がある) |

| 入居までの期間 | 短い(最短1ヶ月〜3ヶ月程度) | 長い(設計、工事期間を含めると半年〜1年程度かかることも) |

| レイアウトの自由度 | 低い(既存の内装を活かすことが前提) | 非常に高い(企業のブランドイメージや働き方に合わせて自由に設計可能) |

| 退去時の原状回復 | 居抜きで次のテナントに引き継げれば費用を抑えられる可能性がある。見つからない場合はスケルトン戻しが必要な場合も。 | 原則としてスケルトン状態に戻す必要があり、高額な解体費用がかかる。 |

スケルトン物件が向いている企業は、独自の企業文化やブランドイメージをオフィスデザインに反映させたい企業です。クリエイティブな業種や、顧客へのブランディングを重視する企業、特定のワークフローに合わせた特殊なレイアウトが必要な企業などが挙げられます。初期費用と時間はかかりますが、理想のオフィス空間を追求できるのが最大の魅力です。

一方、居抜きオフィスが向いている企業は、何よりもコストとスピードを重視する企業です。特に、事業の立ち上げ期にあるスタートアップや、急な人員増に対応したい成長企業、地方拠点の迅速な開設を目指す企業などにとって、居抜きオフィスは非常に合理的な選択肢となります。

セットアップオフィスとの違い

近年、居抜きオフィスと並んで注目度が高まっているのが「セットアップオフィス」です。これは、オーナー(貸主)側が、予めデザイン性の高い内装や基本的なオフィス家具(デスク、椅子など)を設置した状態で貸し出す物件を指します。

一見すると居抜きオフィスと似ていますが、両者には明確な違いがあります。

| 比較項目 | 居抜きオフィス | セットアップオフィス |

|---|---|---|

| 内装・設備の所有者 | 前テナントから新テナントへ譲渡される(所有権が移る)のが基本。 | オーナー(貸主)が所有しており、入居者はそれを「借りる」形になる。 |

| 内装・設備の品質 | 中古品。老朽化やデザインの旧さが懸念される場合がある。 | 新品または新品同様のものが多く、デザイン性も高い傾向にある。 |

| 設備の保証 | 故障した場合の修理責任は、原則として新テナントが負う。 | 故障した場合の修理責任は、原則としてオーナー(貸主)が負う(契約による)。 |

| 費用構造 | 賃料+造作譲渡料(有償の場合) | 賃料に内装・設備費用が上乗せされているため、周辺相場より割高になることが多い。 |

| カスタマイズ性 | 既存のレイアウトが前提で、自由度は低い。 | 基本的にレイアウト変更は不可。原状回復も厳しく定められていることが多い。 |

最大の違いは、内装・設備の「所有権」にあります。居抜きオフィスでは、多くの場合「造作譲渡契約」を結び、内装や設備の所有権が前のテナントから新しいテナントへと移ります。これは、購入した設備はその後のメンテナンスや修理、最終的な廃棄の責任も自社で負うことを意味します。

それに対し、セットアップオフィスは、内装や設備はあくまでオーナーの所有物であり、テナントはそれらを賃料に含めて借りているという形です。そのため、設備の故障時の対応はオーナー側が行うことが多く、入居者側のリスクは低くなります。

どちらを選ぶべきか?

- 居抜きオフィス: 多少デザインが古くても、とにかく初期費用を抑えたい。最低限の機能があればよく、ある程度のカスタマイズ(部分的な改修など)も検討したい企業に向いています。

- セットアップオフィス: 初期費用は抑えたいが、デザイン性も妥協したくない。設備のメンテナンスリスクは負いたくない。入居後すぐにスタイリッシュな環境で業務を開始したい企業に適しています。

このように、居抜き、スケルトン、セットアップにはそれぞれ一長一短があります。自社の事業フェーズ、予算、ブランド戦略、働き方などを総合的に考慮し、最適な物件タイプを選択することが、オフィス移転成功の第一歩と言えるでしょう。

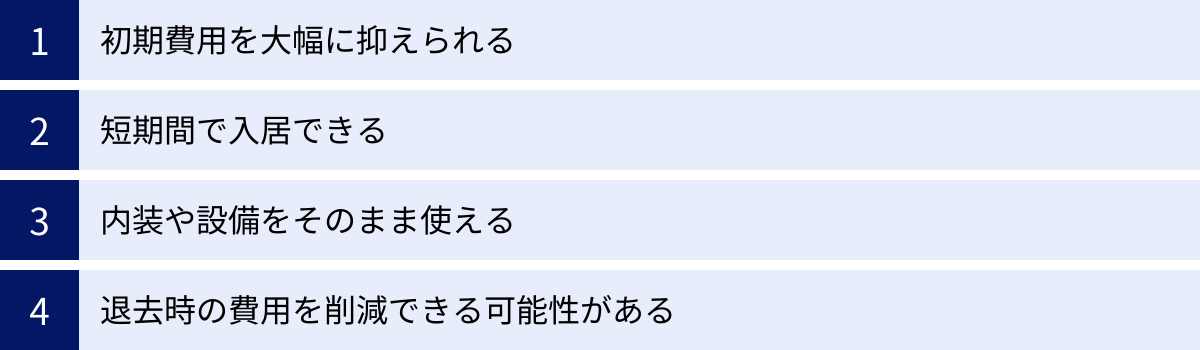

居抜きオフィスのメリット

居抜きオフィスが多くの企業、特に成長過程にある企業から選ばれるのには、明確な理由があります。コスト、時間、手間といった、企業経営において重要なリソースを効率化できる点が、その最大の魅力です。ここでは、居抜きオフィスがもたらす4つの主要なメリットについて、具体的な視点から深掘りしていきます。

初期費用を大幅に抑えられる

オフィス移転において最も大きなハードルとなるのが初期費用です。スケルトン物件からオフィスを立ち上げる場合、想像以上に多くの費用が発生します。内装工事費、電気・通信・空調設備の設置費用、そしてデスク、椅子、キャビネット、会議室のテーブルといった什器備品の購入費など、その総額は数百万円から数千万円に及ぶことも珍しくありません。

居抜きオフィスの最大のメリットは、これらの初期費用を劇的に削減できることにあります。前のテナントが構築したオフィス環境をそのまま引き継ぐため、大規模な工事や新品の什器購入が不要になるのです。

具体的に、どのような費用が削減できるのでしょうか。

- 内装工事費: 壁紙、床材、天井の施工費、パーテーションの設置費などが不要になります。特に、会議室や役員室、リフレッシュスペースなどを新たに造作する場合、高額な費用がかかりますが、居抜きであればこれらが既に備わっています。一般的なオフィス(50坪程度)でスケルトンから内装を施すと、坪単価20万円〜50万円程度、つまり1,000万円〜2,500万円の工事費がかかることもありますが、居抜きならこの大部分を削減できます。

- 設備工事費: 空調設備(エアコン)、照明器具、換気扇、防災設備(火災報知器、スプリンクラーなど)の設置費用が不要です。これらも一から設置すると数百万円単位のコストがかかります。

- 什器・備品購入費: 執務用のデスクや椅子、会議室のテーブルセット、書庫、ホワイトボード、受付カウンターなどを新たに購入する必要がありません。従業員数にもよりますが、これも数十万円から数百万円の節約に繋がります。

- インフラ関連工事費: 電話回線やLANケーブルの配線工事も、既に施工済みであればコストを抑えられます。これらの配線は見た目以上に複雑で、床下や天井裏を通す工事には専門知識と費用が必要です。

これらの費用を削減できることで、企業は貴重な資金を、人材採用、マーケティング、製品開発といった、事業の成長に直結するコア業務に集中投下できます。特に、資金調達ラウンドの合間にあるスタートアップや、自己資金で事業を拡大しようとしている中小企業にとって、このメリットは計り知れない価値を持つでしょう。

短期間で入居できる

「Time is Money(時は金なり)」という言葉が示す通り、ビジネスにおいてスピードは極めて重要です。事業計画が固まり、いざオフィスを構えようとしても、入居までに時間がかかりすぎるとビジネスチャンスを逃しかねません。

スケルトン物件の場合、物件の契約から実際の業務開始までには、通常、長い期間を要します。

- 設計・デザイン期間(1〜2ヶ月): どのようなオフィスにするか、レイアウトやデザインを設計会社と詰める期間。

- 施工業者選定・見積もり期間(1ヶ月): 複数の施工業者から見積もりを取り、契約する業者を選定する期間。

- 内装工事期間(2〜3ヶ月): 実際に内装や設備の工事を行う期間。

- インフラ整備・什器搬入(1週間〜2週間): 電話やインターネット回線の開通、什器の搬入と設置。

このように、合計で半年から1年近くかかってしまうケースも少なくありません。

一方で、居抜きオフィスの場合、これらの工程の大部分をスキップできます。内装や設備は既に完成しており、基本的な什器も揃っているため、契約が完了すれば、清掃や細かなセッティングを行うだけで、すぐに業務を開始できます。そのため、物件探しから入居までの期間を、最短で1ヶ月〜3ヶ月程度にまで短縮することが可能です。

このスピード感は、以下のような状況の企業にとって大きなアドバンテージとなります。

- 急な事業拡大や人員増: プロダクトがヒットし、急遽サポートセンターを立ち上げる必要が出た、大型案件の受注が決まり、プロジェクトチームのためのスペースがすぐに必要になった、といったケースに迅速に対応できます。

- スタートアップの事業開始: アイデアと資金はあるものの、オフィス準備に時間をかけたくない。いち早くプロダクトを市場に投入したいスタートアップにとって、居抜きオフィスは最適な選択肢です。

- 期間限定のプロジェクト: 数ヶ月から1年程度の期間限定プロジェクトのために、手軽に開設・撤収できるオフィスを探している場合にも適しています。

このように、ビジネスの機動力を損なうことなく、スピーディーに事業の拠点を持てる点は、居抜きオフィスの非常に大きな魅力と言えるでしょう。

内装や設備をそのまま使える

居抜きオフィスの利便性は、コストやスピードだけにとどまりません。オフィス開設に伴う煩雑な手間を大幅に削減できる点も、見逃せないメリットです。

オフィスをゼロから作る場合、担当者は無数の意思決定に迫られます。

- どの内装デザインにするか?

- パーテーションの素材や色は?

- 床材はタイルカーペットか、フローリングか?

- デスクや椅子はどのメーカーのどのモデルを選ぶか?

- 会議室の数はいくつ必要か?

- コンセントやLANの配置はどうするか?

これらの選定や業者との打ち合わせには、多大な時間と労力がかかります。本来の業務と並行してこれらのタスクを進めるのは、担当者にとって大きな負担となります。

居抜きオフィスでは、受付、会議室、執務スペース、役員室、リフレッシュスペースといった、オフィスに必要な機能が一通り揃っていることがほとんどです。電話機や複合機、サーバーラックといったOA機器まで引き継げるケースもあります。

これにより、入居企業はオフィス環境の構築に関する細かな検討や手配から解放され、事業そのものに集中できます。もちろん、既存の内装や設備が自社の理想と100%一致するとは限りません。しかし、「完璧ではないが、機能としては十分」という割り切りができれば、その恩恵は非常に大きいでしょう。特に、内装デザインに強いこだわりがなく、機能性を重視する企業にとっては、非常に効率的な選択です。

退去時の費用を削減できる可能性がある

オフィスの契約時には見落とされがちですが、退去時のコストも重要な要素です。賃貸オフィス契約には通常、「原状回復義務」が伴います。これは、退去時に物件を「入居した時と同じ状態に戻して」返還する義務のことです。

スケルトン物件で入居した場合、退去時も「スケルトン状態」に戻すことが求められます。つまり、自社で設置した内装、パーテーション、設備などをすべて解体・撤去し、コンクリート打ちっぱなしの状態に戻さなければなりません。この解体工事費用(スケルトン解体費用)は、坪単価5万円〜10万円程度かかることもあり、50坪のオフィスであれば250万円〜500万円もの高額な出費となります。

ここで、居抜きオフィスのもう一つのメリットが活きてきます。もし、自社が退去する際に、次の入居者を「居抜き」で見つけることができれば、この原状回復義務が免除され、高額な解体費用を支払わずに済む可能性があります。

これは、入居時に居抜きのメリットを享受したように、退去時にも同じメリットを次のテナントにバトンタッチするイメージです。自社にとっては退去コストの削減、次のテナントにとっては初期費用の削減となり、Win-Winの関係が成立します。

ただし、このメリットは「可能性がある」という点に注意が必要です。必ずしも保証されるわけではありません。次の居抜き入居者がスムーズに見つかるかどうかは、経済状況やそのエリアのオフィス需要に左右されます。また、オーナー(貸主)が次のテナントを居抜きで募集することを許可してくれるかどうかも、契約内容や交渉次第です。

とはいえ、高額な退去費用を回避できる「可能性」があるだけでも、財務上のリスクヘッジとして大きな意味を持つでしょう。

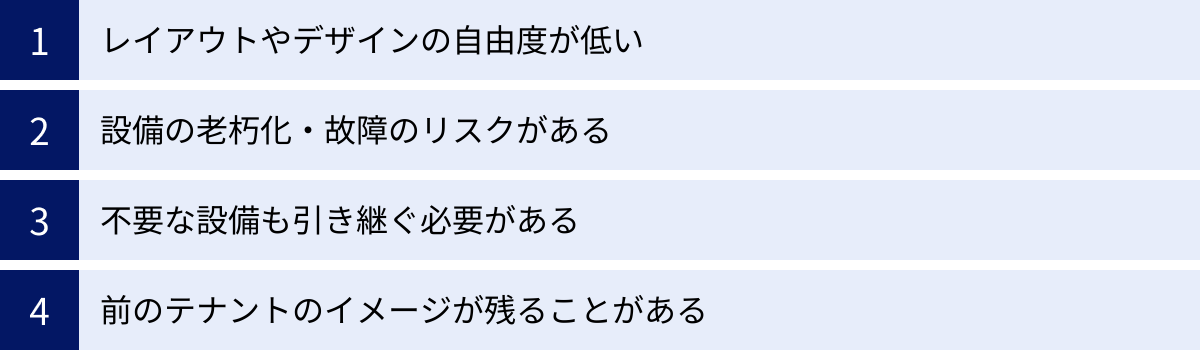

居抜きオフィスのデメリット

居抜きオフィスは、コストとスピードの面で多くのメリットを提供する一方で、その特性ゆえのデメリットも存在します。これらのマイナス面を事前に理解し、許容できるかどうかを判断することが、後悔しないオフィス選びの鍵となります。メリットの裏返しとも言える、4つの主要なデメリットについて詳しく見ていきましょう。

レイアウトやデザインの自由度が低い

居抜きオフィスの最大のデメリットは、内装やレイアウトの自由度が著しく低いことです。居抜きオフィスは、あくまで「前のテナントが構築した空間を再利用する」ことが前提です。そのため、自社の企業文化、働き方、ブランドイメージをオフィスに反映させたいと考えている企業にとっては、大きな制約となります。

具体的には、以下のような問題に直面する可能性があります。

- 固定された間取り: 会議室の数や大きさ、役員室の位置、執務スペースとリフレッシュスペースの区切りなどが既に決まってしまっています。例えば、「もっとオープンなコラボレーションスペースが欲しい」「部署ごとに区切られた空間にしたい」といった希望があっても、パーテーションの撤去や新設には追加の工事費用がかかり、場合によっては建物の構造上、変更が不可能なこともあります。これでは、居抜きのコストメリットが薄れてしまいます。

- デザインのミスマッチ: 前のテナントの趣味や企業カラーが色濃く反映された内装(例えば、特定の色の壁紙や特徴的なデザインの受付など)が、自社のブランドイメージと合わないケースがあります。特に、顧客や取引先が頻繁に来訪するオフィスの場合、オフィスの第一印象は企業イメージに直結するため、これは看過できない問題です。

- 動線の非効率性: 前のテナントの業務フローに合わせてレイアウトが組まれているため、自社の働き方には合わず、従業員の動線が非効率になる可能性があります。例えば、連携が必要な部署同士が物理的に離れていたり、コピー機や備品庫へのアクセスが悪かったりすると、日々の業務に細かなストレスが蓄積され、生産性の低下を招く恐れがあります。

もちろん、家具の配置を変えたり、部分的に壁紙を貼り替えたりすることで、ある程度の印象変更は可能です。しかし、根本的なレイアウトの変更は難しく、コストもかかるため、「与えられた空間に自社の働き方を合わせる」という発想の転換が求められます。独自のワークスタイルや企業ブランディングをオフィス空間で表現したい企業にとっては、居抜きオフィスは不向きな選択肢と言えるでしょう。

設備の老朽化・故障のリスクがある

居抜きオフィスで引き継ぐ設備や什器は、基本的にすべて「中古品」です。新品ではないため、見た目の綺麗さに関わらず、経年による劣化が進行している可能性があります。これが、予期せぬトラブルや追加コストに繋がるリスクを孕んでいます。

特に注意すべきなのは、以下の設備です。

- 空調設備(エアコン): オフィス設備の中でも特に高額で、故障した場合の修理・交換費用は数十万円から百万円以上になることもあります。内覧時に正常に動作したとしても、内部の部品が消耗していれば、入居後すぐに故障する可能性も否定できません。特に、耐用年数(一般的に10年〜15年)を超えている場合は要注意です。

- 給湯設備・水回り: 給湯室の電気温水器やトイレの温水洗浄便座なども、長年の使用で故障しやすくなっています。水漏れなどのトラブルが発生すると、修理費用だけでなく、他のフロアへ被害が及んだ場合は損害賠償問題に発展するリスクもあります。

- OA機器・什器: デスクや椅子は、見た目では分からなくても、昇降機能が壊れていたり、キャスターがスムーズに動かなかったりすることがあります。引き継いだ複合機やビジネスフォンが旧式で、現代の業務水準に合わないというケースも考えられます。

重要なのは、これらの設備が故障した場合の修理・交換費用は、原則として新しい入居者(つまり自社)の負担となることです。これは、造作譲渡契約によって設備の「所有権」が自社に移転するためです。入居して早々に高額な修理費が発生すれば、せっかく抑えた初期費用が相殺されてしまいかねません。

このリスクを低減するためには、内覧時に専門家(設備業者など)を同行させ、各設備の製造年月日や状態を徹底的にチェックすることが不可欠です。また、万が一の故障に備え、あらかじめ修繕費用のための予算を確保しておくといった心構えも必要になります。

不要な設備も引き継ぐ必要がある

メリットとして「内装や設備をそのまま使える」点を挙げましたが、これは裏を返せば「不要な内装や設備も引き継がなければならない」というデメリットにもなります。前のテナントの業種や業務形態に特化して作られたものが、自社にとっては全く役に立たない「無用の長物」となるケースです。

例えば、以下のようなものが考えられます。

- 特殊な造作物: 金融系の企業が使っていた頑丈な金庫室、IT企業が使っていた大規模なサーバールームや特殊な配線、コールセンターが使っていた大量の電話ブースなど。

- 過剰な設備: 自社の従業員数に対して明らかに広すぎる役員室や、多すぎる会議室。

- 趣味性の高い内装: 前の経営者の趣味で作られたバーカウンターや、トレーニングスペースなど。

これらの不要な設備は、ただ場所を取るだけでなく、いくつかの問題を引き起こす可能性があります。

まず、有効活用できるはずのスペースを圧迫し、オフィス全体の使い勝手を悪くします。また、これらの不要な設備を撤去したい場合、その撤去費用は原則として自社の負担となります。パーテーションの解体や特殊な設備の撤去には専門業者が必要で、高額な費用がかかることもあります。

契約前に、どの設備が譲渡対象に含まれるのかを「造作譲渡品目録」で詳細に確認し、不要なものについては、契約前に前のテナントやオーナーに撤去を交渉することが重要です。この交渉がうまくいかない場合は、撤去費用も考慮に入れた上で、その物件が本当にコストメリットがあるのかを慎重に判断する必要があります。

前のテナントのイメージが残ることがある

オフィスは企業の「顔」でもあります。居抜きオフィスの場合、前のテナントがどのような企業であったか、そのイメージが良くも悪くも残ってしまうことがあります。

特に、前のテナントがネガティブな理由(業績不振、不祥事など)で退去した場合、その悪いイメージが新しい入居者である自社にまで及ぶリスクがあります。周辺のビルに入居している企業や、ビルを訪れる人々が「あの会社があった場所だ」と認識している場合、自社の評判に影響を与えかねません。

また、ネガティブな理由でなくとも、前のテナントの個性が強すぎる場合も問題です。例えば、非常に有名な企業や、特徴的なロゴ・企業カラーを持つ企業が入居していた場合、エントランスや受付のデザインから前の会社の印象を払拭するのが難しくなります。来訪した顧客や取引先が「〇〇社の跡地ですね」と感じてしまっては、自社のブランディングにとってはマイナスです。

このデメリットを回避・軽減するためには、以下のような対策が考えられます。

- 事前の情報収集: 契約前に、不動産仲介会社に前のテナントの業種や退去理由などを可能な範囲で確認する。

- イメージ刷新のための投資: 看板やサインの変更はもちろんのこと、エントランスや受付エリアなど、来訪者の目に最も触れる部分だけでもリフォームを行う。壁紙の色を変える、照明器具を交換するといった比較的小規模な改装でも、印象は大きく変わります。

ただし、このような追加の改装を行うと、その分コストがかさみ、居抜きオフィスの費用対効果は低下します。前のテナントのイメージがどの程度残っているか、そしてそれを刷新するためにどれくらいのコストがかかるかを、契約前に冷静に見積もることが重要です。

居抜きオフィスが向いている企業の特徴

ここまで見てきたメリットとデメリットを踏まえると、居抜きオフィスはすべての企業にとって最適な選択肢ではないことが分かります。企業の規模、成長フェーズ、業種、そして何を重視するかによって、居抜きオフィスの価値は大きく変わります。ここでは、どのような特徴を持つ企業が居抜きオフィスのメリットを最大限に享受できるのか、具体的な企業像を3つのタイプに分けて解説します。

とにかく初期費用を抑えたい企業

居抜きオフィスが最も適しているのは、何よりもまず「初期投資の抑制」を最優先事項と考える企業です。特に、以下のような状況にある企業にとって、居抜きオフィスは非常に魅力的な選択肢となります。

- シード期・アーリー期のスタートアップ: 事業を立ち上げたばかりのスタートアップにとって、資金は非常に貴重です。潤沢な資金があるわけではなく、調達した資金の多くはプロダクト開発、人材獲得、マーケティングといった事業成長に直接繋がる分野に投下したいと考えています。豪華なオフィスを構えることよりも、まずは事業を軌道に乗せることが最重要課題です。このような企業にとって、内装工事や什器購入で数百万〜数千万円のキャッシュアウトを防げる居抜きオフィスは、財務的な負担を大幅に軽減し、企業の生存確率を高めることに直結します。

- 新規事業を立ち上げる大企業内の部門: 大企業が新しい事業をスモールスタートで試す際、最初から大きな投資をするのはリスクが伴います。まずは市場の反応を見るためのテストマーケティング期間として、低コストで迅速に立ち上げられるオフィスが求められます。居抜きオフィスであれば、事業がうまくいかなかった場合でも、投資損失を最小限に抑えられます。

- コスト効率を重視する中小企業: 長年にわたり安定した経営を続けてきた中小企業であっても、オフィスの移転は大きな経営判断です。不必要なコストは極力削減し、その分を従業員の給与や福利厚生、あるいは将来の事業投資に回したいと考える堅実な経営者にとって、居抜きオフィスは合理的な選択です。

これらの企業に共通するのは、オフィスを「豪華な見栄え」や「ブランディングのツール」としてではなく、「事業を遂行するための機能的な場所」として捉えている点です。浮いた初期費用を事業のエンジンとなる部分に再投資することで、企業全体の成長を加速させることができます。

スピーディーに事業を開始したいスタートアップ

ビジネスの世界では、タイミングが成功を大きく左右します。特に、変化の激しい業界で戦うスタートアップや、新たな市場機会を捉えようとする企業にとって、「スピード」は競争優位性の源泉です。

- 市場への早期参入を目指す企業: 革新的なサービスやプロダクトのアイデアが固まり、競合他社に先んじて市場に投入したい場合、オフィス開設に半年もかけている余裕はありません。居抜きオフィスであれば、契約からわずか1〜3ヶ月で事業を開始できるため、この「タイム・トゥ・マーケット(市場投入までの時間)」を劇的に短縮できます。この数ヶ月の差が、先行者利益を獲得できるかどうかを分けることもあります。

- 急な人員増加に対応したい成長企業: サービスが急成長し、採用活動が順調に進んだ結果、現在のオフィスが手狭になってしまうケースは珍しくありません。従業員が働きやすい環境を迅速に提供しなければ、生産性の低下や離職に繋がる恐れがあります。このような緊急性の高い移転ニーズに対して、居抜きオフィスは即効性のある解決策となります。

- 地方拠点やサテライトオフィスの迅速な開設: 本社の他に、営業拠点や開発拠点を地方に開設する際、時間をかけずにスピーディーに立ち上げたいというニーズがあります。居抜きオフィスを活用すれば、現地での工事手配などの煩雑なプロセスを省略し、迅速に業務を開始できます。

これらの企業にとって、居抜きオフィスの「短期間で入居できる」というメリットは、単なる時間の節約以上の価値を持ちます。それは、ビジネスチャンスを逃さず、事業の成長モメンタムを維持・加速させるための戦略的な武器となるのです。

内装に強いこだわりがない企業

企業のアイデンティティやブランドをオフィスデザインで表現したい、という強い意志を持つ企業にとって、居抜きオフィスは制約が多く不向きです。しかし、すべての企業がそうではありません。オフィスのデザイン性よりも、機能性とコストパフォーマンスを重視する企業にとっては、居抜きオフィスは非常に賢い選択です。

具体的には、以下のような企業が該当します。

- バックオフィス業務が中心の企業: 経理、人事、総務など、社内向けの業務が中心で、顧客や取引先の来訪がほとんどない企業や部署の場合、オフィスのデザイン性への優先順位は低くなります。それよりも、従業員が静かに集中して作業できる、機能的な空間であることが重要です。標準的な会議室と執務スペースがあれば十分、というニーズには、多くの居抜きオフィスが応えてくれます。

- 機能性を最優先する業種: 例えば、システム開発会社や研究所など、業務の性質上、華美な装飾よりも、セキュリティが確保された空間や、集中できる静かな環境が重視される業種です。既にあるパーテーションやサーバーラックなどを有効活用できるのであれば、デザインが多少古くても問題視しないケースが多いでしょう。

- 割り切りのできる合理的な考えを持つ企業: 「オフィスはあくまで働く場所」と割り切り、内装へのこだわりが少ない、あるいは無い企業です。完璧な100点のオフィスを目指すのではなく、多少の不便さやデザインのミスマッチには目をつぶり、70〜80点の環境でもコストメリットを享受する方が合理的だと判断できる企業です。

重要なのは、「こだわりがない」ことが「質の低い選択」を意味するわけではないということです。むしろ、自社の事業にとって何が本質的に重要かを見極め、オフィスという「コスト」に対して最大限の「パフォーマンス」を求める、極めて合理的な経営判断であると言えます。このような企業こそ、居抜きオフィスのメリットを最大限に引き出し、満足度の高いオフィス移転を実現できるでしょう。

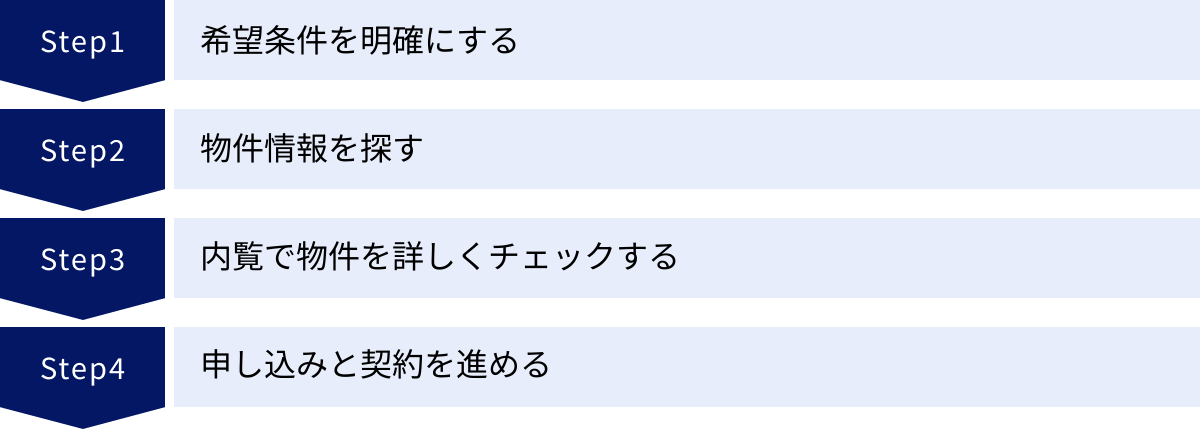

居抜きオフィスの探し方4ステップ

居抜きオフィスには多くのメリットがありますが、その一方で特有の注意点も存在するため、物件探しは慎重に進める必要があります。ここでは、理想の居抜きオフィスを見つけ、スムーズに契約まで進めるための具体的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。この流れを理解しておくことで、効率的かつ失敗のないオフィス探しが可能になります。

① 希望条件を明確にする

物件探しを始める前に、まず行うべき最も重要なステップが「希望条件の整理と優先順位付け」です。ここが曖昧なまま探し始めると、情報の波に飲まれてしまい、時間ばかりが過ぎていってしまいます。なぜオフィスを移転するのか、その目的を再確認し、新しいオフィスに求める条件を具体的にリストアップしましょう。

最低限、以下の項目については明確にしておく必要があります。

- 移転の目的: なぜ移転が必要なのか?(例:人員増による拡張、コスト削減、立地改善、現オフィスの契約満了など)この目的が、全ての判断基準の根幹となります。

- エリア: どの地域のオフィスを希望するか?(例:〇〇駅周辺、〇〇区内など)アクセスや取引先との距離、周辺環境などを考慮して絞り込みます。複数の候補エリアを挙げておくと良いでしょう。

- 広さ・席数: 必要な坪数や、最低限確保したい座席数を算出します。現在の従業員数だけでなく、将来的な採用計画も考慮に入れることが重要です。一般的に、従業員1人あたり2〜3坪が目安とされます。

- 予算:

- 月額賃料: 毎月支払える賃料の上限(共益費込み)を決めます。

- 初期費用: 敷金・礼金、仲介手数料、そして居抜き特有の「造作譲渡料」を含めた、初期費用の総額上限を設定します。造作譲渡料は物件によって大きく異なる(無償の場合もあれば、数百万円かかる場合もある)ため、ある程度の幅を持たせておくと良いでしょう。

- 必要な内装・設備: 絶対に必要な設備と、あれば嬉しい設備を分けます。(例:会議室は最低2つ必要、リフレッシュスペースがあれば尚可、など)前のテナントの業種を想定し、自社の業務に近い業種が使っていた物件を狙うのも一つの手です。

- 入居希望時期: いつまでに移転を完了させたいかを明確にします。これにより、物件探しのスケジュール感が決まります。

- その他の条件: ビルの築年数、耐震基準、セキュリティレベル、駐車場や駐輪場の有無など、細かい条件も洗い出しておきます。

これらの条件をリストアップしたら、「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば満たしたい条件(Want)」に優先順位を付けることが非常に重要です。すべての条件を100%満たす完璧な物件は、ほぼ存在しません。優先順位が明確であれば、複数の候補物件を比較検討する際に、冷静な判断を下すことができます。

② 物件情報を探す

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件情報を探し始めます。居抜きオフィスを探す方法は、主に以下の3つです。

- 事業用不動産専門のポータルサイト:

インターネット上には、事業用不動産に特化したポータルサイトが多数存在します。これらのサイトでは、「居抜き」という条件で絞り込み検索ができるため、効率的に情報を集めることができます。後の章で紹介するような、居抜き物件を専門に扱うサイトを利用するのがおすすめです。- メリット: 24時間いつでも、自分のペースで多くの物件を比較検討できる。

- デメリット: 公開されている情報はごく一部であり、好条件の物件はすぐに掲載終了になることがある。情報が古かったり、既に応募が入っていたりするケースも。

- 事業用不動産専門の仲介会社に相談する:

オフィス移転を専門に扱う不動産仲介会社に直接相談する方法です。ステップ①で整理した希望条件を伝えることで、担当者が条件に合った物件を探して提案してくれます。- メリット: ポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性がある。居抜き物件特有の契約(造作譲渡など)に関する専門的なアドバイスを受けられ、オーナーや前テナントとの交渉も代行してくれる。

- デメリット: 担当者のスキルや相性によって、提案の質が左右されることがある。

- 現在のオフィスの管理会社に相談する:

もし現在のオフィスに満足しており、同じビル内でより広い部屋に移動したい(増床)、あるいは同じ管理会社が持つ別の物件に移りたい、といったケースであれば、まずは現在の管理会社に相談してみるのも良いでしょう。既存のテナントとして、有利な条件で交渉できる可能性があります。

多くの場合、ポータルサイトで市場の相場感を掴みつつ、信頼できる仲介会社に相談して非公開物件も含めて探す、というハイブリッドな方法が最も効率的です。仲介会社を選ぶ際は、オフィス仲介の実績が豊富で、特に居抜き物件に詳しい会社を選ぶことが成功の鍵となります。

③ 内覧で物件を詳しくチェックする

いくつかの候補物件が見つかったら、必ず内覧(現地見学)を行います。居抜きオフィス選びにおいて、内覧は最も重要なプロセスと言っても過言ではありません。写真や図面だけでは決して分からない、物件の実際の状態を自分の目で確かめる絶好の機会です。

内覧では、単に「きれいかどうか」「広いかどうか」を見るだけでは不十分です。後の章「後悔しないための内覧チェックリスト」で詳述しますが、特に以下の点に注意して、細部まで徹底的にチェックする必要があります。

- 内装・レイアウト: 図面上の広さと体感的な広さのギャップ、天井の高さ、窓からの採光、壁や床の傷・汚れの程度を確認します。

- 設備・什器の状態: エアコン、照明、給湯設備、トイレなどが正常に動作するかを必ず確認させてもらいましょう。引き継ぐデスクや椅子のガタつきや破損の有無もチェックします。

- インフラ環境: コンセントの位置と数、電話・LAN回線の配線状況、携帯電話の電波状況などを確認します。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離、周辺の飲食店の状況、騒音や振動の有無、ビルの共用部(エレベーター、トイレ、エントランス)の清潔さなども重要なチェックポイントです。

内覧には、できれば複数人で参加し、異なる視点からチェックすることをお勧めします。例えば、経営者は全体的な視点から、総務担当者は実用的な視点から、現場の従業員は働きやすさの視点から、といったように役割分担すると、見落としを防ぐことができます。メジャーやスマートフォンのカメラを持参し、寸法を測ったり、気になる箇所を写真に撮ったりして記録を残しておきましょう。

④ 申し込みと契約を進める

内覧の結果、入居したい物件が見つかったら、申し込みと契約のステップに進みます。

- 入居申込(意思表明): まず、貸主に対して「この物件を借りたい」という意思を示すため、「入居申込書」を提出します。これには、会社情報や連帯保証人の情報などを記載します。この時点ではまだ契約成立ではありません。

- 貸主による審査: 提出された申込書に基づき、貸主(オーナーや保証会社)が入居審査を行います。企業の財務状況や事業内容などがチェックされます。

- 条件交渉: 審査と並行して、賃料、契約期間、フリーレント(一定期間の賃料が無料になるサービス)の有無、そして居抜きの場合は造作譲渡料や引き継ぐ設備の範囲など、具体的な条件の交渉を不動産仲介会社を通じて行います。

- 重要事項説明: 審査に通過し、条件が固まったら、宅地建物取引士から契約に関する重要な事項の説明を受けます。これは法律で義務付けられているプロセスです。

- 契約締結: 説明内容に納得したら、いよいよ契約書に署名・捺印します。居抜きオフィスの場合は、物件のオーナーと結ぶ「建物賃貸借契約」に加えて、前のテナントと結ぶ「造作譲渡契約」の2種類の契約が必要になるのが一般的です。それぞれの契約内容を十分に理解し、不明な点は必ず解消してから契約に臨みましょう。

この一連の流れを経て、無事に鍵の引き渡しとなれば、オフィス移転は完了です。特に居抜きオフィス特有の契約や交渉は複雑な部分が多いため、信頼できる不動産仲介のプロフェッショナルをパートナーとすることが、トラブルを避ける上で極めて重要です。

居抜きオフィスが探せるおすすめのポータルサイト3選

居抜きオフィスを効率的に探すためには、専門的な情報が集まるポータルサイトの活用が欠かせません。数あるサイトの中でも、居抜き物件の情報が豊富で、ユーザーからの評価も高い代表的なサイトを3つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の物件探しに役立ててください。

※サイトの情報は、2024年5月時点の公式サイト情報を基に記述しています。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 | 手数料 |

|---|---|---|---|

| 居抜き本舗 | 株式会社居抜き本舗 | 居抜き物件に特化。オフィス・店舗の情報が豊富。専門コンサルタントによる手厚いサポートが強み。 | 仲介手数料(賃料1ヶ月分+税) |

| 居抜きオフィスナビ | 株式会社アーデント | 首都圏中心の居抜きオフィス専門サイト。非公開物件も多数。退去予定のテナント向けサービスも充実。 | 仲介手数料(賃料1ヶ月分+税) |

| officee | 47株式会社 | 仲介手数料無料。全国の幅広いオフィス物件を掲載。居抜き物件の特集ページあり。360°パノラマ画像が豊富。 | 無料 |

① 居抜き本舗

運営会社: 株式会社居抜き本舗

公式サイト: 居抜き本舗 公式サイト

「居抜き本舗」は、その名の通り、オフィスや店舗の居抜き物件を専門的に取り扱うポータルサイトの草分け的存在です。長年の運営で培われたノウハウと豊富な情報量が最大の強みです。

特徴:

- 圧倒的な情報量と専門性: サイトには、東京23区を中心に、全国の居抜きオフィス物件が多数掲載されています。単なる物件紹介だけでなく、退去を検討しているテナントからの「売却(譲渡)希望」情報も集約しており、市場に出る前の新鮮な情報を得られる可能性があります。

- 専門コンサルタントのサポート: 物件探しから内覧、条件交渉、契約までを、居抜き物件に精通した専門のコンサルタントが一貫してサポートしてくれます。特に、複雑になりがちな「造作譲渡契約」や「原状回復義務」に関する交渉など、専門的な知識が必要な場面で心強い存在となります。

- 幅広い業種に対応: 一般的なオフィスだけでなく、クリニック、サロン、塾、飲食店など、多様な業種の居抜き物件を取り扱っているため、特殊な内装を求める企業にとっても探しやすいプラットフォームです。

こんな企業におすすめ:

- 初めて居抜きオフィスを探すため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めたい企業。

- 交渉事や契約手続きに不安があり、手厚いサポートを求める企業。

- 一般的なオフィスだけでなく、特殊な内装を持つ物件を探している企業。

手数料として、成約時には賃料の1ヶ月分(+消費税)の仲介手数料が必要となりますが、その分の専門的なサポートと安心感を得られる価値は大きいと言えるでしょう。

参照:居抜き本舗 公式サイト

② 居抜きオフィスナビ

運営会社: 株式会社アーデント

公式サイト: 居抜きオフィスナビ 公式サイト

「居抜きオフィスナビ」は、特に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)の居抜きオフィスに特化した情報サイトです。運営会社の株式会社アーデントは、オフィス移転のコンサルティングを強みとしており、その専門性がサイト運営にも活かされています。

特徴:

- 首都圏に特化した豊富な物件: 対象エリアを首都圏に絞ることで、地域に密着した質の高い情報を提供しています。特に、人気のビジネスエリアである都心部の物件情報が充実しています。

- 非公開物件の多さ: サイトに掲載されている物件以外にも、多数の非公開物件情報を保有している点が大きな魅力です。会員登録や問い合わせをすることで、自社の希望条件にマッチした未公開の優良物件を紹介してもらえる可能性があります。

- 退去側への手厚いサポート: これから退去を考えているテナント向けに、内装や設備の査定、次の入居者とのマッチングをサポートするサービスも展開しています。これにより、質の高い居抜き物件が市場に供給されるという好循環が生まれています。

こんな企業におすすめ:

- 首都圏、特に東京都心部でオフィスを探している企業。

- 公開情報だけでなく、より条件の良い非公開物件も視野に入れて探したい企業。

- オフィス移転に関する総合的なコンサルティングを受けたい企業。

こちらも、成約時には仲介手数料が発生しますが、首都圏でスピーディーに好条件の物件を見つけたい企業にとっては、非常に頼りになるサイトです。

参照:居抜きオフィスナビ 公式サイト

③ officee(オフィシー)

運営会社: 47株式会社(ヨンナナ株式会社)

公式サイト: officee 公式サイト

「officee(オフィシー)」は、最大の魅力である「仲介手数料無料」を掲げ、多くの企業から支持されている賃貸オフィス検索サイトです。全国の幅広い物件を網羅しており、その中に居抜き物件も多数含まれています。

特徴:

- 仲介手数料が無料: 借主からは手数料を取らず、貸主側から手数料を得るビジネスモデルのため、ユーザーは初期費用を大幅に抑えることができます。これは、コストを最優先に考える企業にとって非常に大きなメリットです。

- 豊富な物件数と検索機能: 全国をカバーする膨大な物件データベースを持ち、「居抜き」の条件で絞り込むことが可能です。詳細なこだわり条件での検索も充実しており、効率的な物件探しをサポートします。

- 360°パノラマ画像: 多くの物件で、オフィス内部を360°見渡せるパノラマ画像が用意されています。これにより、内覧に行く前に、現地の雰囲気をかなりリアルに把握することができ、物件の絞り込みに役立ちます。

- 専任エージェントのサポート: 手数料無料でありながら、問い合わせ後は専任のエージェントが物件探しから契約までをサポートしてくれます。

こんな企業におすすめ:

- とにかく初期費用、特に仲介手数料を節約したい企業。

- 全国の幅広いエリアで物件を探している企業。

- 内覧前に、できるだけ多くの物件の内部をオンラインで確認したい企業。

これらのサイトは、それぞれに強みや特徴があります。まずは複数のサイトを横断的にチェックして市場の動向を掴み、気になる物件が見つかったら問い合わせてみる、という進め方が効率的です。また、最終的にはサイトの情報だけでなく、不動産仲介会社の担当者と直接コミュニケーションを取り、自社の細かいニーズを伝えることが、理想のオフィスを見つけるための近道となるでしょう。

参照:officee 公式サイト

後悔しないための内覧チェックリスト

居抜きオフィスの内覧は、契約を決定づける最も重要なステップです。写真や図面では決してわからない物件の真の状態を見極め、「こんなはずではなかった」という後悔を避けるために、徹底したチェックが求められます。ここでは、内覧時に必ず確認すべき項目を、具体的なチェックリストとしてまとめました。このリストを手に、細部まで見落とすことのないよう内覧に臨みましょう。

設備・什器の状態

居抜きオフィスの核心は、引き継ぐ設備や什器にあります。これらが正常に機能し、自社の業務に耐えうるものかどうかを見極めることが、将来の予期せぬ出費を防ぐ鍵となります。

正常に動作するか

見た目が綺麗でも、実際に動かしてみると不具合が見つかるケースは少なくありません。面倒くさがらずに、その場で動作確認をさせてもらうことが鉄則です。

- □ 空調設備(エアコン):

- 冷房・暖房の両方を試す: 夏の内覧でも暖房を、冬の内覧でも冷房を必ず試運転させてもらいましょう。片方しか機能しないケースがあります。

- 異音・異臭の有無: 運転中に変な音やカビ臭い匂いがしないか確認します。

- 効きの強さ: 設定温度に対して、適切に部屋が冷えるか、暖まるかを確認します。効きが悪い場合、ガス漏れやフィルターの深刻な目詰まりが考えられます。

- リモコンの動作: 全てのリモコンが正常に反応するかチェックします。

- 製造年と耐用年数: 室外機や室内機に貼られているシールで製造年月日を確認し、一般的な耐用年数(10〜15年)を大幅に超えていないか確認します。

- □ 照明器具:

- 全ての照明を点灯させる: スイッチを一つずつ入れて、電球が切れていないか、チカチカしないかを確認します。

- □ 換気扇(トイレ・給湯室など):

- スイッチを入れ、異音なく正常に回るかを確認します。

- □ 給湯設備・水回り:

- 給湯器: お湯がちゃんと出るか、温度設定は機能するかを確認します。

- トイレ: 水を流してみて、詰まりや水漏れがないか確認します。温水洗浄便座が付いている場合は、各機能(洗浄、乾燥、便座の暖房)が正常に動作するかをチェックします。

- 蛇口: 水圧は十分か、蛇口の根元から水が漏れていないかを確認します。

- □ 什器:

- デスク・椅子: 引き出しの開閉はスムーズか、椅子の昇降機能やリクライニング、キャスターは正常か、一つずつ確認します。

- キャビネット・書庫: 鍵はかかるか、扉の開閉に問題はないかを確認します。

これらのチェックで不具合が見つかった場合、その場で「修理は誰の負担で行うのか」を明確にすることが重要です。入居前に貸主または前テナントの負担で修理してもらうよう交渉しましょう。

リース品は含まれていないか

内覧時にオフィスに置かれている備品が、すべて譲渡対象の「造作物」とは限りません。前のテナントがリース契約で利用していたものが、そのまま残されているケースがあります。これを造作物と勘違いして契約してしまうと、後で大きなトラブルに発展します。

- □ 複合機・コピー機: 最もリース品である可能性が高い備品です。本体にリース会社のステッカーが貼られていないか確認しましょう。

- □ ビジネスフォン: 電話機本体や主装置(PBX)もリースで導入されていることが多いです。

- □ サーバー・ネットワーク機器: 高価なサーバーやルーターなどもリースの場合があります。

- □ 観葉植物・ウォーターサーバー: これらも専門業者とのレンタル契約であることがほとんどです。

対策として、事前に「造作譲渡品目録」を入手し、内覧時に現物と照らし合わせることが不可欠です。目録に記載のないものは譲渡対象外である可能性が高いです。リース品だった場合、それを引き継ぐのか(リース会社と再契約)、それとも撤去してもらうのかを明確に合意する必要があります。安易に引き継ぐと、月々のリース料が新たな固定費となるため慎重な判断が求められます。

インフラ環境

現代のオフィス業務に不可欠な通信・電気インフラ。見た目では分かりにくい部分だからこそ、入念な確認が必要です。

インターネット回線の種類と速度

業務の生産性を左右する重要な要素です。

- □ 引き込み回線の種類: どのような種類の回線(光回線、CATVなど)がビルまで引き込まれているかを確認します。建物のMDF室(主配電盤室)を見せてもらい、どの通信事業者の回線が来ているかを確認できるのが理想です。

- □ 各部屋までの配線状況: ビルまで回線が来ていても、希望のオフィス区画まで引き込まれていないケースもあります。どこまで配線されているかを確認しましょう。

- □ 回線増設の可否: 現在の回線では不足する場合、新たに追加の回線を引くことが可能か、またその工事は許可されるかを確認します。

- □ 携帯電話の電波状況: 意外な盲点ですが、ビルの中や地下など、場所によっては特定のキャリアの電波が入りにくいことがあります。自分の携帯電話で、各部屋の電波状況を確認しておきましょう。

コンセントの位置と数

業務効率に直結する、地味ながら非常に重要なポイントです。

- □ 数と位置の確認: デスクを配置したい場所、複合機を置きたい場所などに、十分な数のコンセントがあるかを確認します。メジャーで測りながら、自社のレイアウト案と照らし合わせることが重要です。

- □ 電源容量(アンペア数): 分電盤を確認し、契約アンペア数を確認します。PCやOA機器を多数使用する予定がある場合、容量が不足するとブレーカーが頻繁に落ちる原因になります。容量が足りない場合、増設工事が可能か、その費用負担はどうなるのかを確認しておく必要があります。

- □ 床下のOAフロア: 床が二重構造になっていて、床下に配線を通せる「OAフロア」になっているかどうかも確認しましょう。OAフロアであれば、比較的自由にコンセントやLANケーブルのレイアウトを変更できます。

退去時の条件

入居時のことばかりに目が行きがちですが、将来の退去時のことまで見据えて確認しておくことが、賢いオフィス選びの鉄則です。

原状回復義務の範囲

契約書にサインする前に、退去時の原状回復義務がどこまで求められるのかを明確に理解しておく必要があります。これは将来のキャッシュアウトに直結する最重要項目です。

- □ 「原状回復」の定義を確認: 契約書上の「原状回復」という言葉が具体的に何を指すのか、必ず確認しましょう。

- ケースA:「入居時の状態」に戻す: これが最も一般的です。つまり、「居抜きで入居した状態」に戻せば良いということになります。

- ケースB:「スケルトン状態」に戻す: 最も注意が必要なケースです。居抜きで入居したにも関わらず、退去時には内装をすべて解体し、スケルトン(コンクリート打ちっぱなしの状態)で返還することを求められる契約もあります。この場合、数百万単位の解体費用が発生します。

- □ 居抜き退去の可否: 自社が退去する際に、次のテナントを居抜きで見つけて引き継ぐことが許可されるかを確認します。「貸主の承諾を得た場合に限り可能」といった条件が付いていることがほとんどなので、その条件を詳しく確認しましょう。

- □ 特約事項の確認: 賃貸借契約書には、原状回復に関する特約事項が記載されていることが多いです。一言一句見逃さず、不明な点は仲介会社を通じて貸主に質問し、可能であれば書面で回答をもらうようにしましょう。

内覧は、物件の物理的な状態だけでなく、契約内容に関する疑問点を不動産会社の担当者に直接ぶつける絶好の機会でもあります。ここで得た情報を基に、総合的に判断することが、後悔のない選択に繋がります。

契約前に必ず確認すべき3つの注意点

内覧を終え、入居したい物件が固まったら、いよいよ契約プロセスに進みます。居抜きオフィスの契約は、一般的な賃貸借契約に加えて、特有の要素が含まれるため、細心の注意が必要です。ここで確認を怠ると、後々大きなトラブルや想定外の費用負担に繋がる可能性があります。契約書にサインする前に、必ず確認すべき3つの重要な注意点を解説します。

① 造作譲渡契約の内容

居抜きオフィスの契約において、最も特徴的で重要なのが「造作譲渡契約」です。これは、建物の賃貸借契約とは別に、前のテナントと新しい入居者との間で、内装や設備(=造作)の所有権を売買・譲渡するために結ぶ契約です。この契約内容を正確に理解することが、トラブルを避けるための第一歩となります。

造作譲渡料とは

造作譲渡料とは、前のテナントから内装や設備を買い取るために支払う対価のことです。この金額は、設備の価値や状態、交渉によって決まります。

- 金額の相場: 金額に決まった相場はありません。設備の価値が高く、新しいものであれば数百万円になることもありますし、逆に前のテナントが早く退去したい場合は、交渉次第で数十万円、あるいは「無償譲渡」となるケースもあります。無償譲与の場合でも、所有権の移転を明確にするために契約書は交わすのが一般的です。

- 交渉の余地: 造作譲渡料は交渉の余地がある場合が多いです。内覧で確認した設備の不具合や劣化などを指摘材料に、不動産仲介会社を通じて減額交渉を試みる価値はあります。

- 対象物の明確化: 最も重要なのは、「何が譲渡対象に含まれているのか」を明確にすることです。口約束は絶対に避け、「造作譲渡品目録」という形で、対象となる設備・什器のリストを文書で作成し、契約書に添付してもらいましょう。品目録には、「会議室Aのパーテーション一式」「執務室のデスク10台(メーカー・型番)」「エアコン(メーカー・型番・製造年)」といったように、できるだけ具体的に記載します。これにより、「これも含まれると思っていたのに違った」という認識の齟齬を防ぎます。

造作物の所有権

造作譲渡契約を結ぶということは、譲渡された内装や設備の「所有権」が、前のテナントから自社に移ることを意味します。この点は非常に重要なので、正しく理解しておく必要があります。

- 修繕義務の発生: 所有権が移るため、入居後にそれらの設備が故障した場合、修理や交換の責任と費用はすべて自社が負うことになります。エアコンが壊れても、トイレが故障しても、貸主や前のテナントに修理を要求することはできません。このリスクを許容した上で契約する必要があります。

- 廃棄責任の発生: 将来、自社がそのオフィスを退去する際、これらの造作物を廃棄処分する責任も自社にあります。特に、原状回復義務が「スケルトン返し」だった場合、譲り受けたすべての設備を自社の費用で解体・撤去・廃棄しなければなりません。

- 資産計上の必要性: 有償で造作を譲り受けた場合、その造作譲渡料は会計上「固定資産」として計上し、減価償却していく必要があります。経理担当者とも事前に連携し、適切な会計処理ができるように準備しておきましょう。

このように、造作譲渡契約は単なる備品の売買契約ではなく、将来にわたる責任と義務を伴う重要な契約です。内容を隅々まで確認し、少しでも不明な点があれば専門家(不動産仲介会社や弁護士)に相談しましょう。

② リース契約の引き継ぎ

内覧時のチェックリストでも触れましたが、契約段階での最終確認として、リース品の扱いを明確にすることは極めて重要です。「造作譲渡品目録」と照らし合わせ、譲渡対象ではないリース品がオフィス内に残っていないか、再度確認します。

もし、複合機やビジネスフォンなどのリース品を、前のテナントから引き継いで利用することを検討している場合は、以下の点を確認する必要があります。

- リース会社との再契約: リース契約は、前のテナントとリース会社との間の契約です。それを引き継ぐためには、自社が新たにそのリース会社と契約を結び直す必要があります。前のテナントが口頭で「引き継げますよ」と言っていても、リース会社の審査に通らなければ契約はできません。

- 契約内容の詳細確認: 新たに契約する前に、リース契約の内容を詳細に確認します。

- 残りのリース期間: あと何年(何ヶ月)の契約が残っているのか。

- 月々のリース料金: 毎月の支払い額はいくらか。

- 中途解約の可否と違約金: 契約期間の途中で解約できるのか。できる場合、違約金は発生するのか。

- リース終了時の扱い: 期間満了後、その機器は「再リース(契約延長)」「買い取り」「返却」のどれになるのか。

- 保守・メンテナンス: 故障時のサポートはリース料金に含まれているのか、別途費用がかかるのか。

安易にリース契約を引き継ぐと、結果的に新品を導入するより高くつくケースや、古い機種を長期間使い続けなければならないという事態に陥る可能性があります。市場価格を調査し、新品を導入した場合のコストと比較検討した上で、引き継ぐかどうかを慎重に判断しましょう。不要であれば、契約前に前のテナントの責任で撤去してもらうよう、明確に要求することが重要です。

③ 原状回復義務の範囲

これも繰り返しになりますが、契約の最終段階で、賃貸借契約書に記載された「原状回復義務」の条項を、一言一句、細心の注意を払って読み込む必要があります。ここでの見落としが、数年後の退去時に数百万単位の想定外のコストとなって跳ね返ってくるからです。

- 「原状回復」の定義を再確認: 内覧時や交渉時に確認した内容が、契約書に正しく反映されているかを確認します。「現状有姿での返還(入居した時の居抜きの状態で返せば良い)」なのか、「スケルトンでの返還」が義務付けられているのか。この違いは天と地ほどの差があります。

- 特約事項の精査: 多くの場合、原状回復については、契約書の本文とは別に「特約」として詳細が記載されています。以下のような文言が含まれていないか、注意深くチェックしましょう。

- 「本契約終了時、乙(借主)は自己の費用で本物件をスケルトン状態に戻し、甲(貸主)に明け渡さなければならない。」

- 「乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合に限り、本物件を居抜きの状態で次の賃借人に引き継ぐことができる。」

- 「前項の定めにかかわらず、次の賃借人が見つからない場合、乙は乙の費用負担においてスケルトン解体工事を行わなければならない。」

- 曖昧な表現の確認: 「通常損耗は貸主負担とする」といった一般的な原則も、特約によって「借主負担」に変更されているケースがあります。少しでも解釈に迷う曖昧な表現があれば、その場で放置せず、貸主側の意図を明確にし、必要であれば文言の修正を交渉しましょう。

- 書面での確認: 口頭での「大丈夫ですよ」「スケルトンにしなくていいですよ」といった言葉は、法的な効力を持ちません。必ず契約書という書面に記載されている内容がすべてです。交渉で合意した内容は、覚書などの書面で残しておくことが、将来のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。

これらの3つの注意点は、いずれも居抜きオフィスという特殊な取引形態に起因するものです。メリットにばかり目を奪われず、これらのリスクと責任を十分に理解し、納得した上で契約に臨むことが、後悔のないオフィス移転を実現するための最後の関門となります。

まとめ

居抜きオフィスは、「初期費用の大幅な削減」と「短期間での入居」という、特にスタートアップや成長企業にとって計り知れないメリットを提供してくれる魅力的な選択肢です。内装工事や什器購入にかかる莫大なコストと時間を節約し、そのリソースを事業成長のコアとなる部分に集中できる点は、他のオフィス形態にはない大きな強みと言えるでしょう。

しかしその一方で、本記事で詳しく解説してきたように、「レイアウトの自由度の低さ」「設備の老朽化リスク」「不要な設備の引き継ぎ」「前テナントのイメージ」といった、無視できないデメリットや注意点も存在します。メリットの裏側にあるこれらのリスクを十分に理解せず安易に契約してしまうと、予期せぬトラブルや追加コストに見舞われ、「こんなはずではなかった」という結果になりかねません。

居抜きオフィスでの移転を成功させるための鍵は、以下の2点に集約されます。

- 自社のニーズとのマッチングを見極めること:

自社がオフィスに何を求めているのかを明確にし、居抜きオフィスの特性と合致しているかを冷静に判断することが重要です。コストとスピードを最優先し、内装へのこだわりが少ない企業であれば、居抜きオフィスは最良の選択肢となり得ます。しかし、独自の企業文化やブランディングをオフィス空間で表現したい企業にとっては、スケルトン物件の方が適しているかもしれません。 - 徹底した事前確認と慎重な契約プロセス:

理想の物件を見つけるためには、ポータルサイトや仲介会社を駆使した情報収集が不可欠です。そして、最も重要なのが「内覧での徹底したチェック」です。設備の状態からインフラ環境、退去時の条件まで、チェックリストを基に細部まで確認することで、将来のリスクを大幅に軽減できます。さらに、契約段階では「造作譲渡契約」「リース契約の引き継ぎ」「原状回復義務」という3つのポイントを精査し、納得のいくまで交渉・確認することが、後悔しないための最後の砦となります。

居抜きオフィスは、諸刃の剣のような側面を持っています。その特性を正しく理解し、メリットを最大限に活かしつつ、デメリットを的確に回避・管理することができれば、これほど心強く、合理的なオフィス戦略はありません。この記事で得た知識が、皆様の賢明なオフィス選びの一助となり、事業のさらなる発展に繋がることを願っています。