現代のビジネス環境において、オフィスビルの省エネ対策は単なるコスト削減の手段にとどまらず、企業の社会的責任や持続可能性を示す重要な経営課題となっています。エネルギー価格の高騰、気候変動への対応、そして投資家や消費者からの厳しい視線など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。このような状況下で、エネルギー消費の大部分を占めるオフィスビルでの取り組みは、企業の競争力を左右する要素となりつつあります。

この記事では、オフィスビルの省エネ対策がなぜ重要なのか、その背景から具体的な実践方法、得られるメリット、そして注意すべきデメリットまでを網羅的に解説します。設備投資を必要としない手軽な方法から、BEMS(ビルエネルギー管理システム)や太陽光発電といった本格的な設備投資を伴う対策まで、多角的な視点からアプローチします。

また、省エネ対策を進める上での具体的なステップや、初期投資の負担を軽減するための補助金制度についても詳しく紹介します。この記事を通じて、自社のオフィスビルに最適な省エネ対策を見つけ、持続可能な企業経営への第一歩を踏み出すための知識とヒントを得ていただければ幸いです。

目次

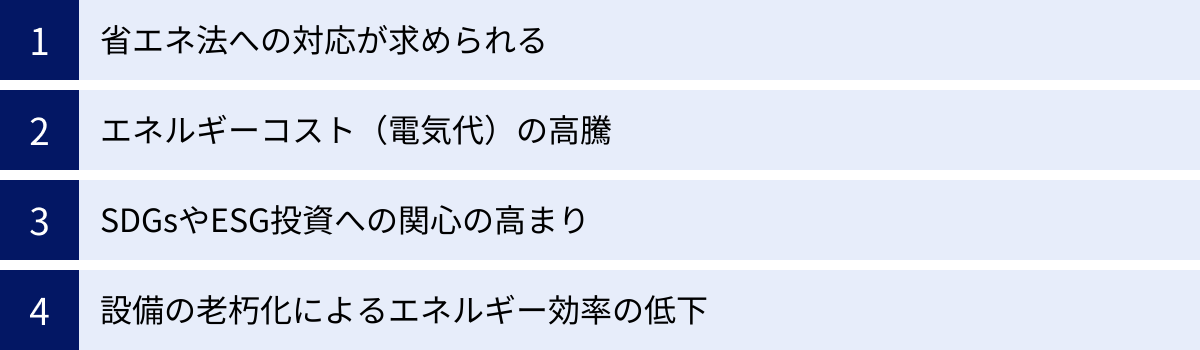

オフィスビルで省エネ対策が重要な理由

なぜ今、オフィスビルの省エネ対策がこれほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、法的な要請、経済的な圧力、社会的な期待、そして物理的な課題という、複合的な要因が存在します。これらの要因を理解することは、効果的な省エネ戦略を立案する上での第一歩となります。

省エネ法への対応が求められる

オフィスビルの省エネ対策が重要である第一の理由は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、通称「省エネ法」への対応が法的に義務付けられているためです。この法律は、石油危機を契機に1979年に制定され、以来、日本のエネルギー政策の根幹をなすものとして、時代の要請に応じて改正が重ねられてきました。

省エネ法の主な目的は、工場、事業場、輸送、建築物、機械器具など、幅広い分野におけるエネルギー使用の合理化と、電気の需要の最適化を総合的に進めることです。特に、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対しては、具体的な義務が課せられています。

オフィスビルに関連する事業者で、特に注意が必要なのが「特定事業者」と「特定連鎖化事業者」です。

- 特定事業者:

1年間のエネルギー使用量(原油換算)が合計で1,500kl以上の事業者は「特定事業者」に指定されます。大規模なオフィスビルを所有または管理する企業や、複数の拠点で大量のエネルギーを消費する企業がこれに該当します。特定事業者に指定されると、以下の義務が生じます。- エネルギー管理統括者の選任: エネルギー管理に関する業務を統括する役員クラスの人物を選任する必要があります。

- エネルギー管理企画推進者の選任: エネルギー管理統括者を補佐し、実務を推進する担当者を選任します。

- エネルギー管理者・エネルギー管理員の選任: 事業所ごとに、エネルギー使用量に応じて国家資格を持つエネルギー管理者またはエネルギー管理員を選任する必要があります。

- 中長期計画書の提出: エネルギー消費原単位(売上高や生産量あたりのエネルギー消費量)または電気需要最適化評価原単位を、中長期的に見て年平均1%以上低減する努力目標を盛り込んだ計画書を国に提出します。

- 定期報告書の提出: 毎年度、エネルギーの使用状況や設備に関する情報を国に報告する義務があります。

- 特定連鎖化事業者:

コンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストア、レストランなどのフランチャイズチェーン本部などが該当します。加盟店を含めたチェーン全体のエネルギー使用量が合計で1,500kl以上の場合に指定されます。この場合も、特定事業者と同様の義務が課せられます。

これらの義務を怠った場合、国による指導、助言、報告の徴収、立ち入り検査などが行われる可能性があります。合理的な理由なく目標達成が著しく不十分な場合には、勧告や命令、さらには罰金が科されることもあります。 したがって、省エネ法への対応は、単なる努力目標ではなく、企業活動を継続する上でのコンプライアンス(法令遵守)の観点から極めて重要です。

また、省エネ法は、建築物そのものにも基準を設けています。床面積の合計が300㎡以上の建築物を新築・増改築する際には、省エネ基準への適合が義務付けられており、基準に満たない場合は建築確認が下りない可能性があります。これは、ビルオーナーやデベロッパーにとって直接的な影響を及ぼす規制です。

このように、省エネ法は事業者と建築物の両面からエネルギー効率の向上を促しており、オフィスビルの所有者、管理者、そしてテナント企業にとって、省エネ対策は避けて通れない経営課題となっているのです。

エネルギーコスト(電気代)の高騰

オフィスビルの省エネ対策を推進する、より直接的で切実な理由がエネルギーコスト、特に電気代の継続的な高騰です。企業の経費の中でも、光熱費は大きな割合を占める固定費であり、その上昇は収益を直接圧迫します。

近年の電気料金の上昇には、主に3つの要因が絡み合っています。

- 燃料費調整額の上昇:

日本の電力の多くは、液化天然ガス(LNG)や石炭、石油などの化石燃料を輸入して火力発電で賄われています。これらの燃料価格は、国際的な市況や為替レートの変動に大きく影響されます。近年の世界的なエネルギー需要の増加や、地政学的なリスクの高まりにより、燃料価格は不安定かつ上昇傾向にあります。この燃料価格の変動分を電気料金に反映させるのが「燃料費調整制度」です。燃料価格が上昇すれば、燃料費調整額も上がり、結果として電気料金全体が押し上げられます。 - 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の増加:

太陽光や風力などの再生可能エネルギーを普及させるため、電力会社が再生可能エネルギーで発電された電気を買い取る際の費用を、電気を使用するすべての消費者が負担する制度です。この負担金が「再エネ賦課金」であり、電気の使用量に応じて請求されます。再生可能エネルギーの導入量が増えるにつれて、この賦課金の単価も年々上昇しており、電気料金を押し上げる一因となっています。 - 電力供給の逼迫:

東日本大震災以降、多くの原子力発電所が稼働を停止し、日本の電力供給は火力発電への依存度が高まっています。これにより、電力供給の予備率が低下し、需給が逼迫する時間帯が発生しやすくなりました。特に夏や冬の需要ピーク時には、電力需給が厳しくなり、市場価格が高騰することがあります。こうした状況は、安定的な電力確保と価格の安定化に向けた課題となっています。

これらの要因が複合的に作用し、オフィスビルの運営コストを大きく圧迫しています。資源エネルギー庁の調査によれば、業務部門(事務所ビル、商業施設など)のエネルギー消費の内訳は、空調が約48%、照明が約24%、OA機器などが約14%を占めています(参照:資源エネルギー庁「平成30年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2019)」)。これは、オフィスビルの電気代の大部分が、空調と照明によって消費されていることを示しています。

したがって、これらの分野で集中的に省エネ対策を実施することが、コスト削減に直結します。例えば、旧式の空調設備を高効率な最新モデルに更新したり、蛍光灯をLED照明に切り替えたりするだけで、消費電力を大幅に削減できます。

エネルギーコストの高騰は、もはや一時的な現象ではなく、構造的な問題として今後も継続する可能性が高いと考えられています。この厳しい経済環境の中で企業が競争力を維持し、持続的な成長を遂げるためには、エネルギーコストの変動に強い体質を作ることが不可欠です。その最も効果的な手段が、自社のエネルギー消費構造を根本から見直す省エネ対策なのです。

SDGsやESG投資への関心の高まり

法的な要請や経済的な圧力に加え、社会的な価値観の変化も、オフィスビルの省エネ対策を後押しする大きな力となっています。その中心にあるのが、SDGs(持続可能な開発目標)とESG投資という2つのキーワードです。

SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴールと169のターゲットから構成されており、貧困や飢餓、健康、教育といった社会的な課題だけでなく、エネルギー、気候変動、環境保全といった環境に関する目標も多く含まれています。

オフィスビルの省エネ対策は、特に以下のSDGsの目標達成に直接的に貢献します。

- ゴール7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに: 省エネルギーを推進し、再生可能エネルギー(太陽光発電など)の利用を増やすことは、この目標の核心です。

- ゴール11:住み続けられるまちづくりを: 省エネ性能の高いビルは、環境負荷の少ない持続可能な都市の構成要素となります。

- ゴール12:つくる責任 つかう責任: エネルギーという限りある資源を効率的に使うことは、持続可能な消費と生産のパターンを確保することに繋がります。

- ゴール13:気候変動に具体的な対策を: エネルギー消費の削減は、温室効果ガス(CO2)の排出量削減に直結し、気候変動対策の最も基本的な取り組みです。

企業がSDGsへの貢献を積極的にアピールすることは、企業のブランドイメージやレピュテーション(評判)を向上させ、優秀な人材の確保や顧客からの信頼獲得に繋がります。 若い世代を中心に、企業の社会貢献意識を重視する傾向が強まっており、環境に配慮したオフィスで働くことは、従業員のエンゲージメントを高める効果も期待できます。

一方、ESG投資は、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)という非財務的な要素を考慮して投資先を決定する手法です。気候変動リスクや人権問題など、長期的な視点で企業のリスクや成長機会を評価する投資家が増えています。

オフィスビルの省エネ対策は、ESGの「E(環境)」の評価に直接的な影響を与えます。

- エネルギー消費量やCO2排出量の削減: ESG評価における最も基本的な指標です。

- 再生可能エネルギーの利用: 太陽光発電の導入などは、高く評価されるポイントです。

- 環境認証の取得: BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)やCASBEE(建築環境総合性能評価システム)、LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)といった第三者機関による環境性能評価を取得することは、客観的な環境配慮の証明となり、投資家へのアピール材料となります。

世界のESG投資額は年々増加しており、企業が事業資金を調達する上で、ESGへの取り組みは無視できない要素となっています。省エネ対策を怠り、環境負荷の高いビルを所有・運営し続けることは、将来的に「座礁資産(Stranded Asset)」と見なされ、不動産価値の低下や、投資家からのダイベストメント(投資引き揚げ)を招くリスクさえあります。

このように、SDGsやESGへの対応は、もはや単なるCSR(企業の社会的責任)活動ではなく、企業価値そのものを左右する経営戦略の一環となっています。省エネ対策は、その中でも特に取り組みやすく、かつ効果が明確な施策として、ますますその重要性を増しているのです。

設備の老朽化によるエネルギー効率の低下

最後に、物理的かつ避けられない課題として、オフィスビルに設置されている設備の老朽化が挙げられます。特に、日本の高度経済成長期からバブル期にかけて建設された多くのビルは、築30年、40年を超え、設備更新の時期を迎えています。

オフィスビルで特にエネルギーを大量に消費する設備は、前述の通り、空調、照明、そして換気設備です。これらの設備は、技術革新が著しい分野であり、10年、20年前の製品と最新の製品とでは、エネルギー効率に大きな差があります。

- 空調設備:

古い空調システムは、一定の能力で運転し続ける「定速機」が多く、室温に応じて細かく出力を調整することができませんでした。一方、現在の主流であるインバーター搭載の空調機は、モーターの回転数を柔軟に制御し、必要最小限のエネルギーで快適な室温を維持できます。資源エネルギー庁の資料によると、15年前のエアコンを最新の省エネタイプに買い替えた場合、期間消費電力量を約40%も削減できるケースがあります。(参照:資源エネルギー庁 省エネポータルサイト)

また、長年使用した空調機は、熱交換器のフィンに汚れが付着したり、内部の部品が摩耗したりすることで、新品時に比べて効率が著しく低下しています。定期的なメンテナンスを行っていても、経年劣化による性能低下は避けられません。 - 照明設備:

かつてオフィスの主流であった蛍光灯は、現在では完全に過去の技術となりつつあります。最新のLED照明は、同じ明るさを確保するために必要な消費電力が蛍光灯の約半分で済み、寿命も数倍長持ちします。蛍光灯は点灯時に多くの電力を必要とし、寿命が近づくとちらつきや明るさの低下が発生しますが、LEDにはそうした問題がほとんどありません。ビルの照明をすべてLEDに交換するだけで、照明に関する電力消費量を劇的に削減できます。 - 換気設備:

建築基準法により、オフィスビルには常時換気が義務付けられていますが、従来の換気扇は、室内の快適な温度の空気をそのまま排出し、外気をそのまま取り込むため、大きな熱損失(エネルギーロス)を生んでいました。これに対し、「全熱交換器」は、排出する空気から熱と湿度を回収し、取り込む新鮮な空気に移すことができます。これにより、空調の負荷を大幅に軽減し、換気によるエネルギーロスを最小限に抑えられます。

設備の老朽化を放置することは、エネルギー効率の低下によるコスト増を招くだけでなく、故障リスクの増大にも繋がります。特に、業務の中核を担う空調設備が夏の猛暑日や冬の厳寒期に故障すれば、業務の停止やテナントからのクレームといった、甚大な被害に発展しかねません。

したがって、設備の老朽化は、省エネ対策と設備更新を同時に検討する絶好の機会と捉えるべきです。計画的な設備更新は、エネルギーコストの削減、快適性の向上、そして事業継続計画(BCP)の強化という、複数のメリットをもたらします。老朽化した設備を使い続けることは、目に見えないコストを支払い続けているのと同じであり、適切なタイミングでの投資が、長期的な視点で見れば最も経済的な選択となるのです。

オフィスビルの省エネ対策|4つのメリット

オフィスビルで省エネ対策を推進することは、多くの具体的なメリットをもたらします。それは単に電気代が安くなるという直接的な効果だけでなく、企業価値の向上や働く人々の満足度向上など、多岐にわたるポジティブな影響を及ぼします。ここでは、代表的な4つのメリットを詳しく解説します。

① エネルギーコストを削減できる

省エネ対策に取り組む最大の、そして最も分かりやすいメリットは、光熱費、特に電気料金という形で現れるエネルギーコストを直接的に削減できることです。前述の通り、エネルギー価格は世界情勢や政策によって変動し、近年は上昇傾向が続いています。このような状況下で、自社のエネルギー消費量をコントロールすることは、経営の安定化に不可欠です。

オフィスビルにおけるエネルギー消費の主要因は「空調」「照明」「OA機器」です。これらの分野で対策を講じることが、効果的なコスト削減に繋がります。

- 空調におけるコスト削減:

オフィスビルのエネルギー消費の約半分を占める空調は、対策による削減効果が最も大きい分野です。例えば、設定温度を夏は1℃上げ、冬は1℃下げるだけでも、消費電力を約10%削減できると言われています。さらに、フィルターの定期的な清掃は、目詰まりによる効率低下を防ぎ、無駄な電力消費を抑えます。

本格的な対策として、15年以上前の古い空調設備を最新の高効率なものに更新した場合、消費電力が40%〜60%削減されるケースも珍しくありません。 初期投資は必要ですが、毎月の電気代削減分によって数年で投資を回収できる可能性があり、長期的に見れば大きな利益を生み出します。 - 照明におけるコスト削減:

空調に次いでエネルギー消費の大きい照明も、対策効果が高い分野です。オフィスで広く使われてきた蛍光灯をすべてLED照明に交換した場合、照明に関する消費電力を50%以上削減できます。加えて、LEDは寿命が蛍光灯の4〜5倍と非常に長いため、交換の手間やランプの購入費用といったメンテナンスコストも大幅に削減できます。人感センサーと組み合わせ、人がいないエリアの照明を自動でオフにする仕組みを導入すれば、さらなる削減が可能です。 - デマンドコントロールによる基本料金の削減:

電気料金は、毎月の使用量に応じて変動する「電力量料金」と、過去1年間の最大需要電力(デマンド)によって決まる「基本料金」で構成されています。特に大規模なオフィスビルでは、この基本料金が電気代の大きな部分を占めます。

デマンドコントロールシステムを導入すると、電力使用量が契約した目標値を超えそうになった際に、空調などを一時的に制御してピーク電力を抑制します。これにより、年間の最大デマンド値を低く抑え、翌年1年間の基本料金を削減することができます。

これらの対策を組み合わせることで、オフィスビル全体のエネルギーコストを大幅に削減できます。削減できたコストは、企業の利益として直接計上されるだけでなく、新たな投資や従業員への還元など、より戦略的な分野に資金を振り向けることを可能にします。省エネ対策は、コストセンターであった光熱費を、利益を生み出す源泉へと変える経営戦略と言えるでしょう。

② 企業価値やブランドイメージが向上する

現代社会において、企業の価値はもはや財務諸表上の数字だけで測られるものではありません。環境への配慮や社会への貢献といった非財務的な側面が、投資家、顧客、取引先、そして従業員からの評価を大きく左右します。省エネ対策への積極的な取り組みは、企業の社会的責任(CSR)を果たす姿勢を具体的に示すものであり、企業価値やブランドイメージの向上に直結します。

この効果を客観的に示し、対外的にアピールするための有効なツールが、第三者機関による環境認証制度です。オフィスビルに関連する代表的な認証には以下のようなものがあります。

| 認証制度 | 概要 | 評価のポイント |

|---|---|---|

| BELS(建築物省エネルギー性能表示制度) | 国が定めた基準に基づき、新築・既存の建築物の省エネ性能を5段階の星で評価・表示する制度。 | 一次エネルギー消費量に基づき、省エネ性能を分かりやすくラベリングする。不動産広告などでの表示が推奨されている。 |

| CASBEE(建築環境総合性能評価システム) | 省エネや省資源、リサイクル性能といった環境品質(Q)と、室内環境の快適性や景観への配慮といった建物自体の性能(L)の両面から建築物を総合的に評価する。 | 環境効率(BEE = Q/L)という指標で評価され、Sランク(素晴らしい)からCランク(劣る)まで格付けされる。 |

| DBJ Green Building認証 | 株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が独自に開発した、不動産の環境・社会への配慮を評価する認証制度。 | 省エネ性能に加え、防災・コミュニティへの配慮、テナントの快適性、ステークホルダーとの連携なども評価対象となる。 |

| LEED認証 | 米国グリーンビルディング協会が開発・運用する、世界で最も普及している建築物の環境性能評価システム。 | エネルギー効率、水使用量、室内環境品質、持続可能な敷地選定など、幅広い項目で評価される。国際的な基準でのアピールに有効。 |

これらの認証を取得することは、以下のようなメリットをもたらします。

- 不動産価値の向上:

省エネ性能が高く、環境認証を取得したビルは「グリーンビルディング」として市場で高く評価されます。テナントからの需要が高まり、賃料を高く設定できたり、空室率を低く抑えられたりする傾向があります。また、売買時にも有利な条件での取引が期待できます。 - テナント誘致(リーシング)の有利化:

近年、グローバル企業や環境意識の高い企業は、入居するオフィスビルを選ぶ際にESGの観点を重視します。環境認証の取得は、そうした優良なテナントを引き付ける強力な武器となります。 - 資金調達の有利化:

前述のESG投資の観点から、金融機関はグリーンビルディングに対する融資(グリーンローン)や投資を積極的に行っています。DBJ Green Building認証のように、認証取得が融資条件の優遇に繋がるケースもあります。 - ブランドイメージの向上:

自社のウェブサイトや統合報告書、PR活動などで環境認証の取得をアピールすることで、「環境に配慮した先進的な企業」というイメージを社会に浸透させることができます。これは、製品やサービスの販売促進、優秀な人材の獲得(リクルーティング)においてもプラスに働きます。

このように、省エネ対策は単なる内部的なコスト削減活動にとどまらず、外部のステークホルダーに対する強力なメッセージとなり、企業の無形の資産である「信頼」と「ブランド」を構築する上で極めて重要な役割を果たします。

③ 従業員やテナントの満足度が向上する

省エネ対策は、コストや企業イメージだけでなく、そのビルで働く人々、すなわち自社の従業員やテナント企業の社員の満足度(ES: Employee Satisfaction / TS: Tenant Satisfaction)を向上させるという、非常に重要なメリットももたらします。快適で健康的な執務環境は、人々の生産性や創造性、そして組織への帰属意識に大きな影響を与えます。

省エネ対策がどのように満足度向上に繋がるのか、具体的な例を見てみましょう。

- 快適な温熱環境の実現:

高効率な最新の空調システムは、エネルギー効率が高いだけでなく、温度や気流をきめ細かく制御する能力にも優れています。「夏は暑すぎ、冬は寒すぎる」「場所によって温度ムラが大きい」「空調の風が直接当たって不快」といった、オフィスでよく聞かれる不満を解消できます。BEMSなどを活用してエリアごとに最適な温度設定を行ったり、全熱交換器で換気時の温度変化を和らげたりすることで、一年を通して快適な室内環境を維持できます。快適な環境は、従業員の集中力を高め、業務効率の向上に貢献します。 - 質の高い照明環境:

LED照明への更新は、省エネだけでなく照明の質も向上させます。蛍光灯特有の「ちらつき(フリッカー)」がなく、目の疲れを軽減します。また、太陽光に近い自然な光色(演色性)を持つ製品や、時間帯によって色温度や明るさを調整できる「調光・調色機能」付きのLEDを導入すれば、体内リズムに合わせた、より健康的で生産性の高い照明環境を構築できます。明るく快適な照明は、オフィスの雰囲気を良くし、従業員の心理的な満足度を高めます。 - 健康への配慮と知的生産性の向上:

適切な換気は、室内の二酸化炭素(CO2)濃度や揮発性有機化合物(VOC)などの汚染物質濃度を低く保ち、従業員の健康を守る上で不可欠です。CO2濃度が高くなると、眠気や頭痛、集中力の低下を引き起こすことが知られています。全熱交換器などを活用した効率的な換気システムは、省エネと健康的な空気環境を両立させます。こうした健康に配慮したオフィス環境は、「ウェルネス(Wellness)」や「ウェルビーイング(Well-being)」といった観点から近年非常に重視されており、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)や知的生産性を高める効果が期待できます。 - 環境配慮への共感と誇り:

自分の働く会社が環境問題に真剣に取り組んでいるという事実は、従業員にポジティブな影響を与えます。自社が社会貢献しているという実感は、仕事への誇りやモチベーションに繋がり、離職率の低下にも貢献する可能性があります。省エネ活動への参加を促す(例:節電コンテストの実施など)ことで、従業員一人ひとりが当事者意識を持ち、組織としての一体感を醸成することもできます。

テナントビルにおいては、これらのメリットはそのままテナントの満足度向上に繋がります。快適で健康的、かつ環境に配慮したビルは、テナント企業にとって従業員の生産性を高め、優秀な人材を惹きつける魅力的なワークプレイスとなります。結果として、テナントの定着率(リテンション)が高まり、長期的に安定した賃貸経営を実現できるのです。

④ 補助金や税制優遇制度を活用できる

省エネ対策、特に高効率な設備への更新には、ある程度の初期投資が必要です。この投資負担を軽減し、企業の取り組みを後押しするために、国や地方自治体は様々な補助金・助成金制度や税制優遇措置を用意しています。これらを賢く活用することは、省エネ対策の費用対効果を大幅に高める上で非常に重要です。

これらの支援制度は、大きく分けて以下の3種類に分類できます。

- 国の補助金・助成金:

経済産業省や環境省、国土交通省などが管轄し、全国の事業者を対象に公募されます。予算規模が大きく、大規模な設備投資にも対応できるのが特徴です。代表的なものには、後述する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」や「既存建築物省エネ化推進事業」などがあります。これらの補助金は、最新の高効率設備(空調、ボイラー、LED照明など)やBEMSの導入、建物の断熱改修などが対象となります。補助率は、事業内容や省エネ効果に応じて投資額の1/3から1/2程度となることが多く、企業の負担を大きく軽減します。 - 地方自治体の補助金・助成金:

都道府県や市区町村が、その地域の事業者を対象に独自に実施している支援制度です。国の制度に比べて予算規模は小さいものの、より地域の実情に合った、きめ細やかな支援が受けられる場合があります。例えば、東京都では中小企業を対象としたLED照明の導入補助金や、高効率な空調・換気設備への助成金制度が充実しています。国の補助金と併用できる場合もあり、組み合わせることでさらに自己負担を減らすことが可能です。自社のビルが所在する自治体のウェブサイトなどで、最新の情報を確認することが重要です。 - 税制優遇制度:

特定の省エネ設備を導入した場合に、法人税や固定資産税の優遇が受けられる制度です。代表的なものに「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」があります。これは、CO2排出削減効果の高い特定の設備(例:高効率な生産設備など)を導入した際に、最大で取得価額の10%の税額控除、または50%の特別償却のいずれかを選択適用できる制度です。税額控除は納めるべき税金から直接差し引かれるため、キャッシュフロー改善に直接的な効果があります。

これらの支援制度を活用するメリットは、単に金銭的な負担が減ることだけではありません。

- 投資の意思決定を後押しする: 補助金の採択を前提とすることで、通常であれば投資回収期間が長く、躊躇してしまうような大規模な省エネ改修にも踏み切りやすくなります。

- 専門家のアドバイスを受けられる: 補助金の申請プロセスでは、省エネ効果の計算や詳細な計画書の作成が求められます。この過程で、省エネの専門家(ESCO事業者やコンサルタントなど)から客観的なアドバイスを受けることができ、より効果的な対策を立案するのに役立ちます。

- 企業の取り組みが公的に認められる: 補助金の採択は、その省エネ計画が公的機関によって妥当で効果的であると認められたことを意味します。これは、対外的な信頼性を高める上でもプラスに働きます。

ただし、これらの制度は公募期間が限定されていたり、年度ごとに内容が変更されたり、予算に達し次第終了したりするため、常に最新の情報を収集し、計画的に申請準備を進める必要があります。

オフィスビルの省エネ対策|2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、オフィスビルの省エネ対策には、事前に理解しておくべきデメリットや課題も存在します。特に、本格的な対策を進める際には、コストと時間の問題が大きなハードルとなることがあります。これらのデメリットを正しく認識し、対策を講じることが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。

① 設備導入に初期コストがかかる

省エネ対策を進める上での最も大きな障壁は、高効率設備を導入するための初期コスト(イニシャルコスト)です。特に、空調システムの一新、BEMSの導入、建物の断熱改修、太陽光発電システムの設置といった効果の高い対策は、数百万円から数千万円、ビルの規模によっては億単位の投資が必要となる場合があります。

この初期コストは、企業のキャッシュフローを圧迫し、特に資金体力に余裕のない中小企業にとっては、省エネの必要性を理解していても、実行に移すことを躊躇させる大きな要因となります。

- 具体的なコストのイメージ:

- LED照明への交換: 数十万円〜数百万円。対象となる照明の数や種類によって大きく変動します。

- 高効率空調への更新: 数百万円〜数千万円。セントラル空調か個別空調か、ビルの規模や構造によって費用は大きく異なります。

- BEMSの導入: 数百万円〜数千万円以上。システムの規模や機能、連携させる設備の数によって変動します。

- 太陽光発電システムの設置: 数百万円〜数千万円。設置容量(kW)や屋根の形状、工事の難易度によって決まります。

- 建物の断熱改修(外壁・窓など): 数百万円〜数億円。最も高額になる可能性がある対策の一つです。

これらの投資は、将来のエネルギーコスト削減によって回収できる見込み(投資回収期間、ROI)がありますが、その期間は数年から10年以上かかることも珍しくありません。経営者としては、短期的な資金繰りと長期的な利益のバランスを慎重に判断する必要があります。

しかし、この初期コストの課題を乗り越えるための方法もいくつか存在します。

- 補助金・助成金の活用:

前述の通り、国や自治体の補助金を活用することで、自己負担額を大幅に軽減できます。例えば、1,000万円の設備投資に対して1/3の補助金が出れば、自己負担は667万円に圧縮されます。これにより、投資回収期間も大幅に短縮できます。 - リース契約の利用:

設備を自社で購入するのではなく、リース会社から借り受ける方法です。月々のリース料を支払うことで、多額の初期投資をせずに最新の設備を導入できます。リース料は経費として処理できるため、税務上のメリットもあります。 月々の電気代削減額がリース料を上回るように設計できれば、導入初年度から実質的なコスト削減効果を得ることも可能です。 - ESCO(エスコ)事業の活用:

ESCO(Energy Service Company)事業は、省エネに関する包括的なサービスを提供する事業モデルです。ESCO事業者が、省エネ診断から設計、施工、運用、メンテナンスまでを一括して行い、省エネによって削減できた光熱費の一部を報酬として受け取ります。 顧客企業は原則として初期投資が不要で、ESCO事業者が資金調達も行う「シェアード・セイビングス契約」という形態もあります。省エネ効果が保証されるため、企業はリスクを負わずに省エネを実現できるのが大きなメリットです。 - 段階的な投資計画:

一度にすべての対策を実施するのではなく、費用対効果の高いものから優先順位をつけ、段階的に投資を行うアプローチも有効です。例えば、比較的投資額が少なく、回収期間も短いLED照明化から始め、そこで得られたコスト削減分を原資として、次の空調更新の資金に充てる、といった長期的な計画を立てます。

初期コストは確かに大きなハードルですが、それは乗り越えられない壁ではありません。 これらの資金調達手法や計画的なアプローチを組み合わせることで、自社の財務状況に合った形で省エネ対策を進めることが可能です。

② 効果を実感するまでに時間がかかる

省エネ対策のもう一つのデメリットは、投資した効果、特にコスト削減効果を実感するまでに時間がかかるという点です。LED照明のように交換直後から消費電力の低下が分かりやすいものもありますが、多くの対策は、その効果が月々の光熱費の請求書に反映されるまで、数ヶ月から1年以上の期間を要します。

この「時間差」は、いくつかの要因によって生じます。

- 季節変動の影響:

空調の省エネ効果は、夏や冬の需要期に最も顕著に現れます。例えば、春に空調を更新した場合、その真価が発揮され、大幅なコスト削減を実感できるのは、夏の冷房シーズンや冬の暖房シーズンが来てからです。年間のデータが揃わないと、正確な削減効果を評価するのは困難です。 - データ収集と分析の必要性:

「なんとなく電気代が安くなった気がする」という感覚的な評価では不十分です。正確な効果測定のためには、対策実施前と実施後のエネルギー使用量データを継続的に収集し、比較・分析する必要があります。 BEMSのような「見える化」ツールがなければ、天候やビルの稼働状況といった変動要因を考慮した上での純粋な削減効果を算出するのは難しい作業です。このデータ収集と分析には、相応の時間と手間がかかります。 - 運用改善(チューニング)の必要性:

特にBEMSのような高度なシステムは、導入して終わりではありません。収集したデータを基に、空調の運転スケジュールや設定温度、照明の点灯パターンなどを、ビルの使われ方の実態に合わせて最適化していく「運用改善(チューニング)」というプロセスが不可欠です。このチューニングには試行錯誤が伴い、最適な運用方法を見つけ出すまでには数ヶ月単位の時間が必要です。 - 従業員やテナントへの浸透:

省エネは、設備だけでなく「人」の行動変容も重要です。こまめな消灯や適切な空調温度設定、OA機器の電源オフといったルールを定めても、それが全従業員・テナントに浸透し、習慣として定着するまでには時間がかかります。継続的な啓発活動や働きかけが求められます。

このように、省エネ対策は「魔法の杖」ではなく、長期的な視点で腰を据えて取り組むべきプロジェクトです。短期的な成果を求めすぎると、「思ったほど効果が出ない」と失望し、取り組みが頓挫してしまう可能性があります。

この課題を克服するためには、以下の点が重要になります。

- 事前の realistic な目標設定: 導入前に、専門家のアドバイスを参考にしながら、現実的な効果予測と投資回収期間をシミュレーションし、関係者間で共有しておく。

- 効果測定の仕組みの確立: BEMSの導入や、最低でも対策前後の電気・ガス使用量を月別・時間帯別に記録・比較できる体制を整える。

- PDCAサイクルの実践: 計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクルを継続的に回し、運用を最適化していく地道な努力を続ける。

- 経営層の強いコミットメント: 効果がすぐに出なくても、経営層が省エネの重要性を理解し、長期的な視点でプロジェクトを支援し続ける姿勢が不可欠です。

効果を実感するまでに時間がかかることをあらかじめ理解し、辛抱強く、しかし着実に改善を続けることが、省エネ対策を成功に導くための重要な心構えとなります。

オフィスビルの具体的な省エネ対策

オフィスビルの省エネ対策は、大きく2つに分類できます。一つは、すぐにでも始められる「設備投資なし」の運用改善による対策。もう一つは、初期投資を伴うものの、大きな効果が期待できる「設備投資あり」の本格的な対策です。両者をバランス良く組み合わせることが、効果を最大化する鍵となります。

【設備投資なし】すぐに始められる対策

まずは、コストをかけずに日々の運用を見直すだけで実践できる、手軽な省エネ対策を紹介します。これらの対策は、一つひとつの効果は小さく見えるかもしれませんが、積み重ねることで大きなコスト削減に繋がります。また、全従業員が参加できるため、省エネ意識の向上にも役立ちます。

空調の温度を適切に設定する

オフィスビルのエネルギー消費の約半分を占める空調の運用見直しは、最も効果的な対策の一つです。環境省が推奨する室温の目安は夏は28℃、冬は20℃ですが、これを遵守するだけでも大きな省エネ効果があります。一般的に、冷房の設定温度を1℃上げると約13%、暖房の設定温度を1℃下げると約10%の消費電力削減に繋がると言われています。(参照:環境省 COOL CHOICE ウェブサイト)

ただし、重要なのは、この数値を絶対的なルールとして硬直的に運用するのではなく、状況に応じて柔軟に調整することです。例えば、湿度が高い日は体感温度が上がるため、除湿運転を併用したり、日差しが強い窓際の席にはサーキュレーターで空気を循環させたりする工夫が有効です。また、外勤から帰ってきた人や、活発に動いた後で暑く感じている人がいる一方で、長時間座りっぱなしで寒く感じている人もいます。個人の体感の違いにも配慮し、ブランケットの使用を許可したり、クールビズ・ウォームビズを徹底して服装での調整を促したりすることが、快適性と省エネの両立に繋がります。

照明をこまめに消灯する

照明も空調に次いでエネルギー消費が大きい要素です。不要な照明を消すという基本的な行動を徹底するだけで、着実な省エネが可能です。

具体的な取り組みとしては、

- 昼休みや退勤時の完全消灯: 最後の人が責任を持って消灯するルールを徹底します。

- エリアごとのこまめな消灯: 会議室や休憩室など、使用していないエリアの照明は必ず消す習慣をつけます。

- 昼光の積極的な利用: 窓際のエリアは、日中は照明を消すか、減光(間引き点灯)することを推奨します。ブラインドの角度を調整して、自然光を室内の奥まで取り入れる工夫も有効です。

- 清掃時間中の消灯: 清掃スタッフにも協力を依頼し、清掃するエリアの照明だけを点灯してもらうようにします。

これらのルールをポスターなどで掲示し、定期的にアナウンスすることで、従業員の意識を高めていきましょう。

OA機器の省エネ設定を行う

パソコン、コピー機、プリンターなどのOA機器も、待機電力を含めると相当量の電力を消費しています。ほとんどのOA機器には省エネモード(スリープモード)が搭載されているため、これを積極的に活用しましょう。

- パソコンの省エネ設定: 一定時間操作がない場合に、自動的にモニターの電源がオフになり、さらに時間が経つとスリープ状態に移行するように設定します。離席時間が長い場合や昼休み、退勤時には、スリープではなくシャットダウン(電源オフ)することが、より効果的です。

- コピー機・プリンターの設定: こちらも、使用後一定時間で自動的に省エネモードに移行する設定を有効にします。週末や長期休暇の前には、主電源をオフにすることを徹底しましょう。

これらの設定は、情報システム部門などが一括で管理・設定することで、全社的に確実に実施できます。

エレベーターの利用方法を工夫する

大規模なオフィスビルでは、エレベーターの消費電力も無視できません。運用方法を工夫することで、無駄な電力消費を抑えることができます。

- 「上りはエスカレーター、下りは階段」の奨励: 近い階への移動、特に下り(例:2〜3階程度の移動)は、階段の利用を推奨します。健康増進にも繋がるため、一石二鳥です。

- エレベーターの相乗り: 行き先階が近い人同士で相乗りを呼びかけ、エレベーターの運転回数を減らします。

- 運転モードの最適化: 昼休みなど利用者が少ない時間帯には、運転台数を減らす「間引き運転」や、呼び出しがない場合に待機階で停止するモードなどを活用します。

これらのルールをエレベーターホールに掲示し、利用者に協力を呼びかけることが大切です。

空調フィルターを定期的に清掃する

空調設備のフィルターは、室内のホコリやチリをキャッチする重要な役割を担っています。しかし、このフィルターが目詰まりすると、空気の通りが悪くなり、空調機は余計な力を使って空気を吸い込もうとするため、効率が著しく低下します。

環境省のデータによると、2週間に1度フィルターを清掃することで、冷房時で約4%、暖房時で約6%の消費電力削減が期待できます。(参照:環境省 COOL CHOICE ウェブサイト)これは、専門的な知識がなくても誰でもできる、非常に費用対効果の高いメンテナンスです。

ビルの管理部門が中心となり、定期的な清掃スケジュール(例:毎月1回など)を立てて実行しましょう。フィルター清掃は、省エネだけでなく、室内の空気を清潔に保ち、空調機の寿命を延ばす効果もあります。

ブラインドやカーテンを活用して日差しを調整する

窓から入る日差し(日射)は、室温に大きな影響を与えます。これをコントロールすることで、空調の負荷を軽減できます。

- 夏季(冷房時): 日中はブラインドやカーテンを閉め、直射日光が室内に入るのを防ぎます(日射遮蔽)。特に西日が当たる窓は、夕方にかけてしっかりと対策することが重要です。これにより、室温の上昇を抑え、冷房の過度な運転を防ぎます。

- 冬季(暖房時): 日中はブラインドやカーテンを開け、太陽の熱を積極的に室内に取り込みます(日射熱取得)。自然のエネルギーで部屋を暖めることで、暖房の負荷を減らせます。そして、夜間はカーテンを閉めることで、窓からの熱の流出を防ぎ、保温効果を高めます。

ブラインドの角度をこまめに調整するだけでも、大きな効果が期待できる手軽な方法です。

社員の省エネ意識を高める

ここまで紹介してきた対策はすべて、ビルで働く一人ひとりの協力があって初めて効果を発揮します。最も重要で、かつすべての基本となるのが、従業員・テナントの省エネ意識を高めるための継続的な働きかけです。

- 情報提供と「見える化」: 月々の電気使用量やCO2排出量、前年同月との比較などをグラフにして、社内イントラネットや掲示板で共有します。「私たちの努力でこれだけ削減できた」という成果を共有することが、モチベーション維持に繋がります。

- 省エネパトロールの実施: 定期的に担当者がオフィス内を巡回し、照明の消し忘れや不適切な空調設定がないかチェックし、その場で改善を促します。

- 啓発活動: 省エネに関するポスターの掲示や、社内報での特集、簡単な研修会の実施などを通じて、継続的に情報発信を行います。

- 参加型イベントの開催: 部署対抗の節電コンテストや、省エネに関するアイデアコンテストなどを実施し、楽しみながら参加できる仕組みを作るのも有効です。

地道な活動ですが、組織全体に省エネ文化を根付かせることが、長期的に最も大きな成果を生み出すと言えるでしょう。

【設備投資あり】効果の高い本格的な対策

運用改善だけでは限界があります。エネルギー消費を抜本的に削減し、大きな効果を得るためには、最新の高効率設備への投資が不可欠です。初期コストはかかりますが、長期的なコスト削減効果や快適性の向上など、多くのメリットをもたらします。

照明をLED化する

オフィスビルで最も費用対効果が高く、導入しやすい設備投資の一つが照明のLED化です。従来の蛍光灯や白熱電球に比べて、LED照明は多くの優れた特徴を持っています。

| 項目 | 蛍光灯 | LED照明 |

|---|---|---|

| 消費電力 | 高い | 低い(蛍光灯の約1/2) |

| 寿命 | 約6,000〜12,000時間 | 約40,000〜50,000時間(蛍光灯の4〜8倍) |

| 初期費用 | 安い | 高い(価格は低下傾向) |

| ランニングコスト | 高い(電気代+交換費用) | 非常に低い |

| 特徴 | 点灯時に電力を多く消費、ちらつきがある、紫外線を含む | 瞬時に点灯、ちらつきがない、紫外線・赤外線が少ない、調光・調色が可能 |

LED化の最大のメリットは、消費電力を約50%削減できることです。これにより電気代が大幅に安くなるだけでなく、寿命が非常に長いため、ランプの交換費用や手間といったメンテナンスコストも劇的に削減できます。高所にある照明の交換作業は危険を伴い、専門業者に依頼するとコストがかさみますが、LED化によってその頻度を大幅に減らせます。

また、紫外線や赤外線をほとんど含まないため、商品の色褪せや美術品の劣化を防ぐ効果もあります。虫は紫外線を好んで集まる性質があるため、LED化は防虫対策としても有効です。

初期投資は必要ですが、補助金の対象となることが多く、電気代とメンテナンスコストの削減分で、多くの場合3〜7年程度で投資を回収できるとされています。

高効率な空調設備に更新する

エネルギー消費の王様である空調設備は、更新による省エネ効果が最も大きい分野です。特に、設置から15年以上経過した古い空調機は、経年劣化と技術的な旧式化により、エネルギー効率が著しく低下しています。

最新の高効率な空調設備(EHP:電気ヒートポンプエアコン、GHP:ガスヒートポンプエアコン)は、以下のような技術によって大幅な省エネを実現します。

- インバーター制御: モーターの回転数をきめ細かく制御し、室温や負荷に応じて必要最小限の力で運転します。これにより、従来の一定速の空調機に比べて、無駄な電力消費を大幅にカットできます。

- 高性能な熱交換器: 熱交換器のフィン形状や素材を改良し、熱交換の効率を極限まで高めています。

- 高効率な圧縮機(コンプレッサー): 空調機の心臓部である圧縮機の性能を向上させ、より少ないエネルギーで冷媒を循環させることができます。

これらの技術革新により、15年前の空調機を最新モデルに更新した場合、消費電力を40%〜60%削減できる可能性があります。投資額は大きくなりますが、それに見合うだけのコスト削減効果が期待できます。また、最新の空調機は、温度・湿度制御の精度も高く、気流制御の機能も進化しているため、室内の快適性も飛躍的に向上します。

BEMS(ビルエネルギー管理システム)を導入する

BEMS(Building and Energy Management System)は、オフィスビルの省エネ対策を、科学的かつ効率的に進めるための「司令塔」となるシステムです。BEMSは、ビル内の空調、照明、換気、電気設備などのエネルギー使用状況を、センサーを通じてリアルタイムで監視・計測し、データを収集・分析します。これを「見える化」と呼びます。

BEMSの機能は「見える化」だけにとどまりません。収集したデータに基づき、各設備を自動で最適に制御する「制御」機能こそが、BEMSの真価です。

- 空調制御: 外気温や室温、在室状況、時間帯などに応じて、空調の運転スケジュールや設定温度を自動で調整します。

- 照明制御: 人感センサーや照度センサーと連携し、人がいないエリアの消灯や、外が明るい時間帯の減光を自動で行います。

- デマンド制御: 電力需要がピークに達しそうになると、快適性を損なわない範囲で空調の出力を一時的に下げるなどして、ピークカットを自動で行います。

BEMSを導入することで、勘や経験に頼った場当たり的な省エネではなく、データに基づいた継続的な改善(PDCAサイクル)が可能になります。 エネルギーの無駄を正確に特定し、的確な対策を打つことができるため、ビル全体のエネルギー効率を10%〜20%程度改善できると言われています。

デマンドコントロールシステムを導入する

デマンドコントロールシステム(デマンドコントローラー)は、BEMSの機能の一部、特に電力のピークカットに特化したシステムです。高圧電力契約の電気料金は、毎月の「電力量料金」と、過去1年間で最も電力を使用した30分間の平均値(最大需要電力=デマンド値)で決まる「基本料金」から構成されます。一度記録された高いデマンド値は、その後1年間の基本料金に影響を与え続けるため、このピークをいかに抑えるかが重要です。

デマンドコントロールシステムは、現在の電力使用量を常に監視し、あらかじめ設定したデマンド目標値を超えそうになると、警報を発したり、空調などの設備を一時的に自動制御したりして、ピークを抑制します。これにより、年間の基本料金を大幅に削減することが可能です。BEMSよりも比較的安価に導入できるため、特に中小規模のビルで有効な対策です。

建物の断熱性能を高める

いくら高効率な空調機を導入しても、建物の「器」である外壁や屋根、窓の断熱性能が低ければ、夏は外の熱が侵入し、冬は室内の暖かい空気が逃げてしまい、エネルギーは無駄になります。建物の断熱性能を高めることは、省エネの根本的な対策と言えます。

- 屋根・外壁の断熱改修: 屋根に断熱材を敷き詰めたり、外壁に断熱塗料を塗布したり、断熱パネルを施工したりします。特に屋根は夏場に太陽の熱を直接受けるため、断熱や遮熱対策の効果は絶大です。

- 窓の断熱改修: 窓は建物の中で最も熱の出入りが大きい場所です。既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する「二重窓(内窓)」や、2枚のガラスの間に空気層を設けた「複層ガラス(ペアガラス)」、さらに断熱性能を高めた「Low-E複層ガラス」への交換が有効です。窓ガラスに断熱フィルムを貼るだけでも一定の効果があります。

これらの改修はコストがかかりますが、一度施工すれば長期間にわたって効果が持続し、空調負荷を恒久的に低減できます。快適性の向上にも大きく寄与します。

自家消費型太陽光発電を導入する

自家消費型太陽光発電は、ビルの屋上や敷地内に太陽光パネルを設置し、発電した電気を自社のオフィスで直接使用する仕組みです。これにより、電力会社から購入する電力量を削減し、電気代を大幅に節約できます。

特に、日中に電力消費がピークとなるオフィスビルでは、太陽光発電との相性が非常に良いです。発電量が多い昼間の時間帯に、その電気を空調や照明に使うことで、最も単価の高い時間帯の電力購入を抑えられます。

また、災害時などによる停電が発生した際には、非常用電源として活用できるという大きなメリットもあります。これにより、事業継続計画(BCP)の強化にも繋がり、企業のレジリエンス(回復力)を高めます。初期投資を抑えるPPA(電力販売契約)モデルやリースといった手法も普及しており、導入のハードルは下がっています。

高効率な換気設備(全熱交換器)を導入する

換気は健康的な室内環境を保つために不可欠ですが、同時に大きなエネルギーロスを生んでいます。全熱交換器は、この換気によるエネルギーロスを最小限に抑えるための設備です。

全熱交換器は、室内から排出する汚れた空気の「熱」と「湿気」を回収し、屋外から取り込む新鮮な空気に移すことができます。例えば、冬に暖房で暖められた室内の空気を排出する際、その熱で冷たい外気を暖めてから室内に取り込みます。これにより、換気によって失われる熱エネルギーの70%〜80%を回収でき、空調の負荷を大幅に軽減します。省エネと快適な室内空気環境を両立させるための、非常に効果的な設備です。

人感センサー付きの設備を導入する

照明や空調に人感センサーを組み合わせることで、エネルギーの無駄を自動的に排除できます。

- 人感センサー付き照明: 会議室、トイレ、廊下、倉庫など、人の出入りが不規則な場所に最適です。人がいる時だけ自動で点灯し、いなくなると自動で消灯するため、消し忘れを完全に防止できます。

- 人感センサー付き空調: 在室状況を検知し、人がいないエリアの空調を自動で停止したり、送風モードに切り替えたりします。これにより、無駄な冷暖房をなくし、きめ細やかな省エネ運転を実現します。

これらの自動化技術は、従業員の負担を増やすことなく、確実な省エネ効果を生み出します。

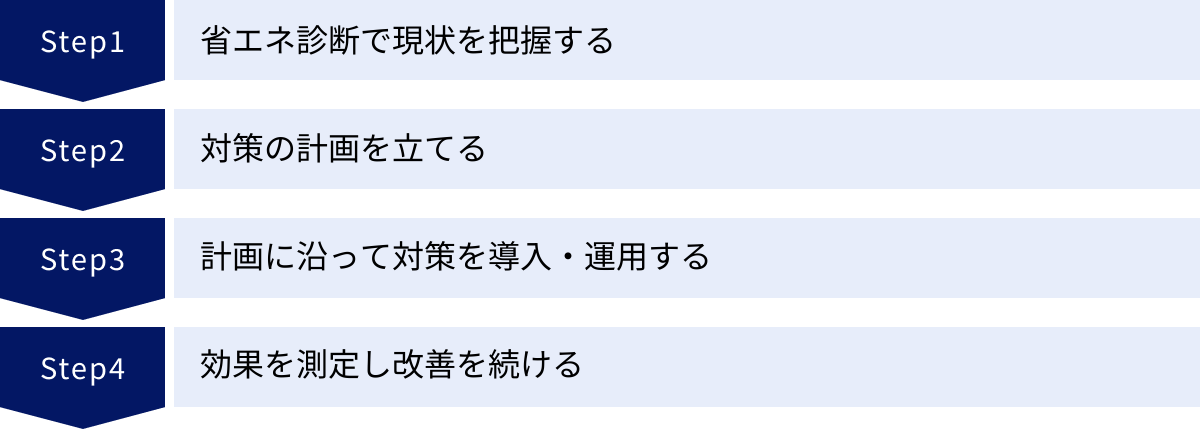

省エネ対策を導入する4つのステップ

効果的な省エネ対策を実施するためには、思いつきで行動するのではなく、計画的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、省エネ対策を成功に導くための標準的な4つのステップを紹介します。このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことで、継続的な改善が可能になります。

① 省エネ診断で現状を把握する

すべての始まりは、自社のビルが「いつ」「どこで」「何に」「どれくらい」エネルギーを使っているかを正確に把握することからです。これが「省エネ診断」であり、計画(Plan)の第一歩となります。人間が健康診断を受けるのと同じように、ビルにも専門家による診断が必要です。

- なぜ現状把握が重要か?:

現状を把握せずにやみくもに対策を始めても、効果の薄い部分にコストをかけてしまったり、対策後の効果を正しく評価できなかったりします。まずは、エネルギー消費の全体像と、どこに無駄が潜んでいるのか(ボトルネック)を特定することが最も重要です。 - 具体的な診断内容:

省エネ診断では、専門家が以下のような調査を行います。- エネルギー使用データの分析: 過去1〜3年分の電気・ガスなどの請求書を分析し、季節ごと、月ごとのエネルギー使用量の推移を把握します。

- 現地調査: ビル内を巡回し、空調、照明、換気、給湯、OA機器など、各設備の仕様、設置年数、稼働状況、管理状態などを詳細に確認します。

- エネルギー消費量の実測: 必要に応じて、分電盤に計測器(データロガー)を取り付け、系統別、時間帯別の詳細な電力使用データを数週間〜1ヶ月程度測定します。これにより、「空調に何%、照明に何%」といった内訳が明確になります。

- ヒアリング: ビルの管理者や従業員に、ビルの使い方、運用ルール、不便に感じている点などをヒアリングします。

- 診断結果の活用:

診断の結果は、詳細な報告書としてまとめられます。この報告書には、エネルギー消費の現状分析、問題点の指摘、そして具体的な省エネ改善提案(対策メニュー、予測される省エネ量・省エネ率、概算の投資額、投資回収期間など)が盛り込まれています。この客観的なデータと専門家の提案が、次のステップである計画立案の強固な土台となります。

地方自治体や商工会議所などが、無料または安価で専門家を派遣する省エネ診断サービスを提供している場合もあるため、活用を検討すると良いでしょう。

② 対策の計画を立てる

省エネ診断によって現状と課題が明確になったら、次はその結果に基づいて具体的な省エネ対策の計画(アクションプラン)を立案します。この段階では、どの対策から、どのようなスケジュールで、どれくらいの予算をかけて実施していくかを決定します。

- 優先順位の決定:

診断で提案された複数の対策メニューの中から、自社の状況に合わせて優先順位を付けます。優先順位を決定する際の判断基準は、主に以下の3つです。- 費用対効果(投資回収期間): 投資額が少なく、省エネ効果が高い(投資回収期間が短い)対策から着手するのが基本です。例えば、LED化は比較的短期間で投資を回収できるため、優先度は高くなります。

- 実行の容易さ: 設備投資を伴わない運用改善(空調の温度設定、こまめな消灯など)は、すぐにでも始められるため、最優先で取り組みます。

- 緊急性: 故障寸前の老朽化した設備がある場合、省エネ効果だけでなく、事業継続のリスク回避の観点から、更新の優先順位は高くなります。

- 目標設定:

「エネルギー使用量を全体で15%削減する」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定します。この目標は、全社で共有し、取り組むべき方向性を明確にする上で重要です。目標は、短期(1年後)、中期(3年後)、長期(5〜10年後)に分けて設定すると、進捗管理がしやすくなります。 - 実施計画と予算の策定:

優先順位と目標に基づき、具体的な実施スケジュールと必要な予算を策定します。「いつまでに、どの部署が、何をするのか」を明確にした実行計画書を作成します。予算策定の際には、活用可能な補助金や税制優遇制度を事前に調査し、それらを組み込んだ資金計画を立てることが重要です。 - 体制の構築:

省エネ対策を推進するための社内体制を整えます。プロジェクトリーダーや担当部署を明確にし、経営層から現場の従業員まで、それぞれの役割と責任を定めます。定期的な進捗会議を設定するなど、関係者間のコミュニケーションを円滑にする仕組みも必要です。

この計画立案のプロセスを丁寧に行うことが、プロジェクトの成否を大きく左右します。

③ 計画に沿って対策を導入・運用する

計画が固まったら、いよいよ実行(Do)のフェーズに移ります。策定した計画に沿って、具体的な対策を導入し、運用を開始します。

- 設備投資を伴わない対策の実行:

空調の温度設定ルールの周知、消灯の徹底、OA機器の省エネ設定など、運用改善に関する対策は、すぐにでも開始します。ポスターの掲示や朝礼でのアナウンス、社内メールなど、様々な手段で全従業員に協力を呼びかけ、ルールの定着を図ります。 - 設備投資を伴う対策の実行:

設備の更新やシステムの導入には、専門業者との連携が不可欠です。- 業者選定: 複数の業者から相見積もりを取り、価格だけでなく、実績、技術力、提案内容、アフターサポート体制などを総合的に比較検討し、信頼できるパートナーを選定します。

- 補助金申請: 補助金を活用する場合は、公募要領を熟読し、申請書類を不備なく作成して期限内に提出します。業者に申請支援を依頼できる場合も多いです。

- 工事・導入: 業者の施工管理のもと、工事を実施します。業務への影響が最小限になるよう、休日や夜間に工事を行うなど、工程を十分に調整します。

- 検収: 工事完了後、仕様書通りに設備が導入されているか、正常に動作するかを確認します。

- 運用ルールの徹底とトレーニング:

新しい設備やシステムを導入した後は、その効果を最大限に引き出すための正しい運用方法を関係者が習得することが重要です。BEMSを導入した場合は、管理者向けの操作トレーニングを実施します。また、従業員に対しても、新しいルールや設備の賢い使い方について、説明会などを開いて周知徹底を図ります。

この実行フェーズでは、計画通りに進んでいるか、スケジュールや予算に遅れや問題が生じていないかを、プロジェクトリーダーが常に管理・監督することが求められます。

④ 効果を測定し改善を続ける

対策を導入して終わりではありません。その効果が実際にどれくらい出ているのかを客観的に評価(Check)し、さらなる改善に繋げる(Action)という、継続的なプロセスが最も重要です。

- 効果測定(Check):

対策実施前と実施後のエネルギー使用量を比較し、削減効果を定量的に測定します。- データ収集: 電気やガスの請求書、BEMSのレポートなどから、エネルギー使用量のデータを継続的に収集します。

- 効果の検証: 収集したデータを分析し、設定した目標(KPI)が達成できているかを確認します。この際、前年の同じ月と比較するだけでなく、天候やビルの稼働状況の違いも考慮して補正(原単位での比較など)を行うと、より正確な評価ができます。

- 要因分析: 目標を達成できた場合は、どの対策が効果的だったのか(成功要因)を分析します。目標未達の場合は、その原因(計画の甘さ、運用の不徹底など)を特定します。

- 改善活動(Action):

効果測定の結果に基づいて、次のアクションを決定します。- 運用方法の見直し: BEMSの制御設定のチューニングや、空調・照明の運用ルールの見直しなど、より効果が高まるように改善を加えます。思ったような効果が出ていない対策については、その原因を究明し、改善策を講じます。

- 新たな対策の検討: 最初の計画で実施した対策が成功裏に進んだら、次のステップとして、新たな省エネ対策の導入を検討します。

- 情報のフィードバック: 測定した省エネ効果や改善活動の内容を、経営層や全従業員に定期的に報告・共有します。成果を共有することで、関係者のモチベーションを維持し、組織全体の省エネ意識をさらに高めることができます。

この「現状把握→計画→実行→評価・改善」というPDCAサイクルを粘り強く回し続けることこそが、オフィスビルの省エネを継続的に深化させ、持続可能な経営を実現するための王道と言えるでしょう。

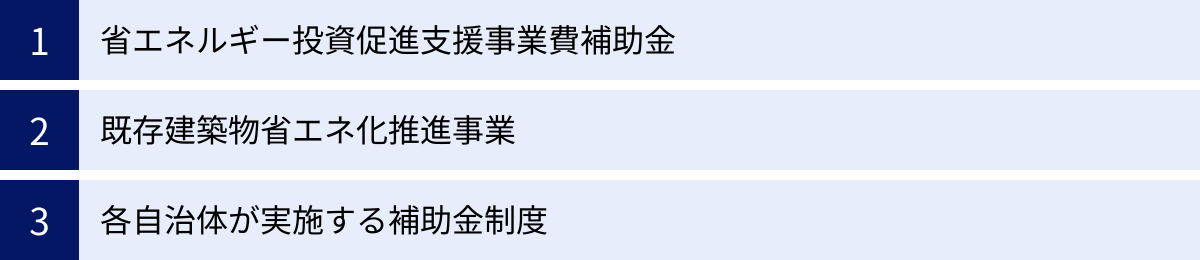

オフィスビルの省エネ対策に活用できる補助金

オフィスビルの省エネ対策、特に効果の高い設備更新には多額の初期投資が必要です。その負担を軽減し、企業の取り組みを強力に後押しするために、国や地方自治体は様々な補助金制度を用意しています。ここでは、代表的な国の補助金制度を紹介します。

※補助金制度は年度ごとに内容や公募期間が変更されるため、必ず実施団体の公式ウェブサイトで最新の情報を確認してください。

省エネルギー投資促進支援事業費補助金

経済産業省 資源エネルギー庁が管轄する、省エネ設備導入に関する最も代表的な補助金の一つです。企業の省エネルギー投資を促進し、エネルギー消費効率の改善を目的としています。この補助金は、複数の事業類型に分かれているのが特徴です。

- (A) 先進事業:

先進的で高い省エネ効果が見込める設備・システムの導入を支援します。オーダーメイド型の設備なども対象となり、自由度の高い設計が可能です。省エネ率や省エネ量など、高い要件を満たす必要があります。 - (B) オーダーメイド型事業:

個別の事業所の特性に合わせて、専門家(エネルギー管理士など)と共に省エネ計画を策定し、複数の設備を組み合わせて導入する場合に適用されます。設計費や工事費も補助対象となるのが特徴です。 - (C) 指定設備導入事業:

事務局が事前に定めた、高い省エネ性能を持つユーティリティ設備(高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、LED照明など)や生産設備を導入する場合に適用されます。あらかじめ定められた設備リストから選ぶため、申請が比較的簡便です。オフィスビルでLED照明や高効率空調を導入する際に、最も利用しやすい類型と言えます。 - (D) エネルギー需要最適化対策事業:

BEMSやデマンドコントロールシステムを導入し、エネルギーマネジメントと組み合わせることで、電気需要の最適化(ピークカットなど)を図る取り組みを支援します。

補助率は事業類型や企業の規模(大企業、中小企業など)によって異なりますが、補助対象経費の1/3から2/3程度となることが多く、非常に手厚い支援が受けられます。

注意点:

- 公募期間が比較的短く、予算に達し次第終了となるため、早めの準備が必要です。

- 申請には、省エネ計算書や詳細な事業計画書の提出が求められるため、専門知識を持つコンサルタントや設備業者との連携が不可欠です。

(参照:一般社団法人 環境共創イニシアチブ 公式サイト)

既存建築物省エネ化推進事業

国土交通省が管轄する補助金で、その名の通り、既存のオフィスビルやマンション、ホテルなどの省エネ性能を向上させるための改修工事を支援するものです。

この事業の大きな特徴は、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)など第三者機関による省エネ性能の評価・表示と連動している点です。

- 対象となる事業:

- 省エネ改修工事: 断熱材の追加、窓の交換(二重窓、複層ガラスなど)、高効率な空調設備や換気設備、給湯設備、LED照明への更新など、省エネ性能の向上に資する改修工事が対象です。

- バリアフリー改修工事: 省エネ改修と一体的に行うバリアフリー改修も補助対象となる場合があります。

- BELS等の取得費用: 省エネ性能を評価・表示するための費用も補助の対象に含まれます。

- 補助の要件:

改修後の建築物が、省エネ基準に適合すること、または改修前後で一定以上の省エネ性能の向上が見込まれることなどが要件となります。

この補助金を活用することで、建物の躯体(断熱)から設備まで、包括的な省エネ改修を少ない自己負担で実施できます。また、BELS認証の取得は、ビルの資産価値やテナントへのアピール力を高めることにも繋がるため、一石二鳥の効果が期待できます。

(参照:既存建築物省エネ化推進事業評価室 公式サイト)

各自治体が実施する補助金制度

国の制度に加えて、各都道府県や市区町村が独自に実施している補助金・助成金制度も数多く存在します。これらは、その地域の産業振興や環境目標の達成を目的としており、国の制度とは異なる特徴を持っています。

- 特徴:

- 中小企業向け: 中小企業を対象とした、より手厚い支援制度が用意されていることが多いです。

- 対象設備の特化: 例えば、LED照明の導入や、特定の高効率空調設備の設置に特化した、分かりやすい制度があります。

- 国の制度との併用: 自治体によっては、国の補助金との併用が認められている場合があります。これにより、さらに自己負担を圧縮できる可能性があります。

- 地域性: その地域の気候や産業の特性に合わせたユニークな制度が見られます。

- 具体例:

- 東京都: 「地産地消型再エネ増強プロジェクト」など、太陽光発電設備の導入支援が手厚いほか、中小企業を対象としたLED照明等節電促進助成金など、多様なメニューがあります。

- 大阪府: 中小事業者を対象に、省エネ診断の実施や、診断結果に基づく設備導入を支援する制度があります。

これらの情報を得るためには、自社のオフィスビルが所在する都道府県および市区町村のウェブサイトを定期的に確認することが重要です。「(自治体名) 省エネ 補助金」といったキーワードで検索すると、関連情報を見つけやすくなります。

これらの補助金制度を戦略的に活用することで、省エネ対策の初期投資という大きなハードルを乗り越え、より高度で効果的な取り組みへと踏み出すことが可能になります。

まとめ

本記事では、オフィスビルの省エネ対策について、その重要性から具体的な方法、メリット・デメリット、導入ステップ、そして活用できる補助金制度に至るまで、包括的に解説してきました。

現代の企業経営において、オフィスビルの省エネ対策は、もはや単なるコスト削減活動ではありません。それは、省エネ法という法的要請への対応、高騰し続けるエネルギーコストからの経営防衛、SDGsやESG投資といった社会からの期待への応答、そして老朽化する設備への計画的な対応という、複合的な経営課題への戦略的な一手です。

省エネ対策を推進することで得られるメリットは多岐にわたります。

- 直接的なエネルギーコストの削減は企業の収益性を向上させます。

- 企業価値やブランドイメージの向上は、優秀な人材や優良なテナントを惹きつけ、資金調達を有利にします。

- 従業員やテナントの満足度向上は、生産性の向上と定着率のアップに繋がります。

- 補助金や税制優遇の活用は、投資のハードルを下げ、取り組みを加速させます。

一方で、初期コストの発生や、効果を実感するまでに時間がかかるといったデメリットも存在します。しかし、これらはリースやESCO事業、そして補助金の活用、さらには長期的な視点に立った計画的なPDCAサイクルの実践によって乗り越えることが可能です。

具体的な対策は、「設備投資なし」で始められる運用改善から、「設備投資あり」の本格的な設備更新まで様々です。空調の温度設定やこまめな消灯といった日々の地道な努力と、LED化や高効率空調、BEMS導入といった抜本的な改革を組み合わせることが、効果を最大化する鍵となります。

省エネ対策への道のりは、「①省エネ診断での現状把握」から始まり、「②対策の計画」、「③導入・運用」、そして「④効果測定と改善」という、継続的なサイクルを回していく地道なプロセスです。

この記事が、皆様のオフィスビルにおける省エネへの取り組みを始める、あるいはさらに一歩進めるための一助となれば幸いです。小さな一歩からでも、着実に始めることが、持続可能な未来と企業の成長に繋がっていくはずです。