オフィスの移転や新規開設を検討する際、最も大きな課題となるのが「賃料」です。自社の事業計画に見合ったコストで最適な物件を見つけるためには、オフィス賃料の相場がどのように決まるのか、その仕組みを正しく理解しておく必要があります。

この記事では、オフィス賃料の基本的な知識から、具体的な計算方法、相場を左右する重要な要素、そして東京のエリア別最新相場までを網羅的に解説します。さらに、賃料を賢く抑えるための実践的なコツや、今後の市場動向についても触れていきます。

本記事を通じて、オフィス賃料に関するあらゆる疑問を解消し、自社にとって最適なオフィス選びを実現するための確かな知識を身につけていきましょう。

目次

オフィス賃料の基礎知識

オフィス探しを始めるにあたり、まずは賃料に関連する基本的な用語を理解することが不可欠です。日常的に使う「家賃」とは少し異なる、オフィス賃貸特有の概念である「賃料(坪単価)」「共益費(管理費)」「保証金(敷金)」について、それぞれの意味と役割を詳しく見ていきましょう。

賃料(坪単価)とは

オフィス賃料の文脈で語られる「賃料」とは、物件の専有部分(実際に企業がオフィスとして使用するスペース)を利用するための対価を指します。そして、この賃料を表す最も一般的な指標が「坪単価」です。

坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの月額賃料のことです。オフィスの賃貸市場では、物件ごとの広さや形状が千差万別であるため、単純な月額総額だけでは物件の価値を比較しにくいのが実情です。そこで、面積の単位を統一した坪単価を用いることで、広さが異なる物件同士でも、その賃料水準が割安か割高かを客観的に比較できるようになります。

例えば、月額100万円のオフィスがあったとしても、それが50坪の物件なのか100坪の物件なのかで、その価値は全く異なります。

- 50坪で月額100万円の場合:坪単価は20,000円

- 100坪で月額100万円の場合:坪単価は10,000円

このように、坪単価を見ることで、その物件のエリア相場に対する位置づけが明確になります。

また、オフィス賃料の提示方法には、共益費を含んだ「グロス表記」と、共益費を含まない「ネット表記」の2種類が存在します。

- グロス賃料:賃料と共益費を合算して坪単価で表示する方法。「坪単価(共益費込)」などと記載されます。資金計画が立てやすいメリットがあります。

- ネット賃料:賃料と共益費を分けて表示する方法。オフィス市場ではこちらが一般的です。賃料と管理の質(共益費)を分けて評価できるメリットがあります。

物件情報を比較する際は、表示されている坪単価がグロスなのかネットなのかを必ず確認することが重要です。

共益費(管理費)とは

共益費(管理費とも呼ばれる)は、ビルの共用部分を維持・管理するために必要となる費用です。賃料が専有部分の利用対価であるのに対し、共益費は入居するテナント全体で負担する費用という位置づけになります。

共益費には、主に以下のような費用が含まれます。

| 費用の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 共用部の維持管理費 | エントランス、廊下、エレベーターホール、給湯室、トイレなどの清掃費用 |

| 共用部の光熱費 | 共用部分の照明や空調にかかる電気代、水道代など |

| 設備・機器の保守点検費 | エレベーター、空調設備、消防設備、電気設備などの定期的なメンテナンス費用 |

| 管理・警備費用 | ビル管理人の人件費、警備会社の委託費用、防災センターの運営費など |

| その他 | 植栽の管理費用、建物の定期的な巡回費用、廃棄物処理費用など |

共益費も賃料と同様に「坪単価」で設定されることが多く、月々の支払いは「共益費坪単価 × 契約面積(坪)」で計算されます。

共益費の水準は、ビルのグレードや規模、設備の充実度によって大きく異なります。例えば、24時間有人警備でエントランスが豪華な最新の高層ビルと、機械警備のみの中小規模ビルとでは、共益費に数千円単位の差が生じることも珍しくありません。

したがって、オフィスを選ぶ際には、賃料だけでなく共益費も含めたトータルのランニングコスト(グロス賃料)で予算を考えることが極めて重要です。一見、賃料が安く見えても、共益費が高額で、結果的に近隣の同等物件より割高になってしまうケースもあるため注意が必要です。

保証金(敷金)とは

保証金(敷金とも呼ばれる)は、賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主へ預け入れる担保金のことです。住居用の敷金と同様の性質を持ちますが、オフィス賃貸の場合はその金額や役割に特有の側面があります。

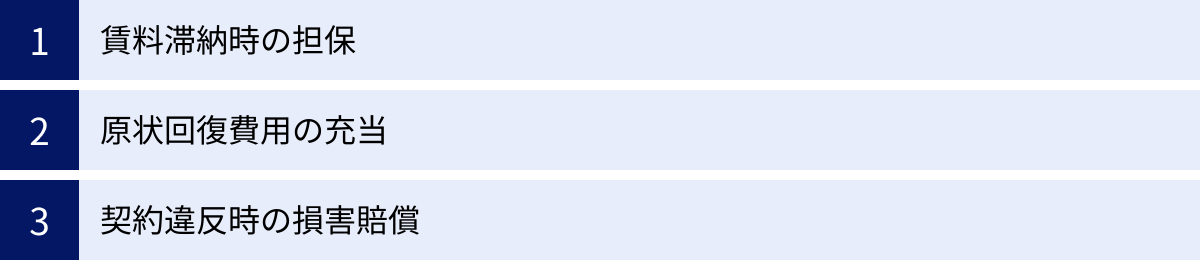

保証金の主な役割は以下の通りです。

- 賃料滞納時の担保:万が一、借主が賃料の支払いを滞納した場合、貸主はこの保証金から未払い分を充当できます。

- 原状回復費用の充当:契約が終了し、借主がオフィスを退去する際に、通常の使用による損耗(経年劣化)を超える損傷や汚損があった場合、その修繕費用に充当されます。

- 契約違反時の損害賠償:その他、借主が契約内容に違反し、貸主に損害を与えた場合の賠償金として機能します。

オフィス賃貸における保証金の相場は、月額賃料(共益費を含む総額)の6ヶ月分から12ヶ月分が一般的です。都心部のハイスペックなビルや、企業の信用度によっては、12ヶ月分以上を求められるケースもあります。これは、住居用の敷金(通常1〜2ヶ月分)と比較して非常に高額であり、オフィス移転時の初期費用において最も大きな割合を占める項目です。

また、保証金に関して注意すべき点が「償却(しょうきゃく)」または「敷引き(しきびき)」と呼ばれる特約です。

- 償却とは:オフィスの解約時に、預けた保証金の中から、原状回復費用とは関係なく、一定の割合または金額が差し引かれる仕組みのことです。例えば、「保証金10ヶ月分、償却2ヶ月分」という契約の場合、解約時には最低でも賃料の2ヶ月分が差し引かれ、残りの8ヶ月分から原状回復費用を差し引いた額が返還されます。

- 償却の相場は、賃料の1〜2ヶ月分や、保証金の10%〜20%と設定されることが多いです。

この償却の有無や割合は、物件や貸主によって大きく異なるため、契約前に必ず賃貸借契約書の内容を確認し、保証金が最終的にいくら返還される見込みなのかを正確に把握しておく必要があります。

オフィス賃料の計算方法

オフィスの物件情報に記載されている「坪単価」から、実際に毎月支払うことになる「月額賃料」を算出する方法を理解することは、予算計画を立てる上で欠かせません。ここでは、基本的な計算式と、具体的なシミュレーションを通じて、賃料計算のプロセスを分かりやすく解説します。

月額賃料の計算式

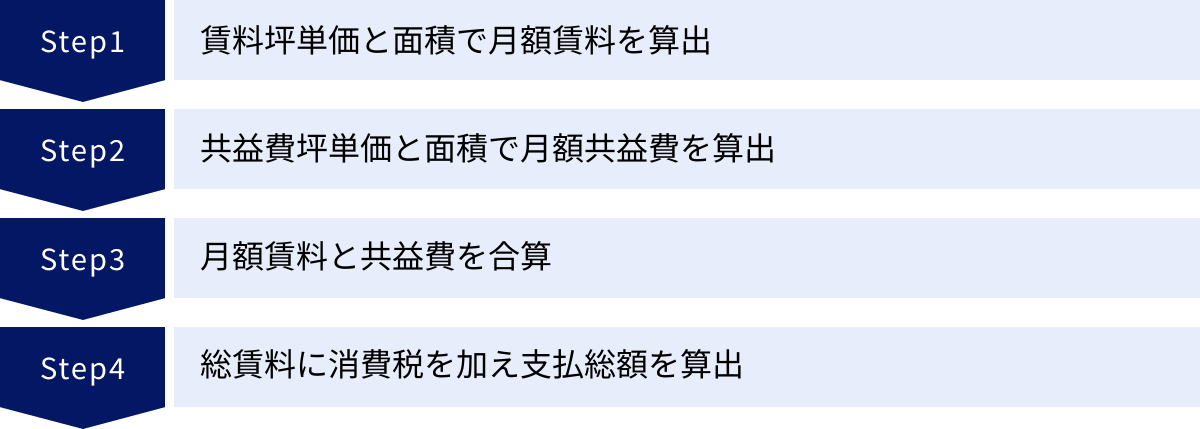

オフィスの一ヶ月あたりの総支払額は、基本的に「賃料」と「共益費」の合計で構成されます。これらの費用は坪単価で表示されることが多いため、以下の計算式を用いて月額の総賃料を算出します。

月額総賃料 = (賃料坪単価 + 共益費坪単価) × 契約面積(坪)

この計算式を分解すると、以下のようになります。

- 月額賃料(税抜) = 賃料坪単価 × 契約面積(坪)

- 月額共益費(税抜) = 共益費坪単価 × 契約面積(坪)

- 月額総賃料(税抜) = 月額賃料 + 月額共益費

- 月額支払総額(税込) = 月額総賃料 × (1 + 消費税率)

物件情報サイトなどでは、賃料と共益費を合算した「グロス坪単価」で表示されている場合もあります。その場合は、よりシンプルな計算式になります。

月額総賃料 = グロス坪単価 × 契約面積(坪)

オフィス探しにおいては、この計算式を念頭に置き、気になる物件が見つかるたびに月額総賃料を試算することで、自社の予算内で収まるかどうかを迅速に判断できます。

なお、計算に用いる「契約面積」には注意が必要です。オフィスの面積表記には主に「壁芯(へきしん)面積」と「内法(うちのり)面積」の2種類があります。

- 壁芯面積:壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積。柱の面積も含まれるため、実際に利用できるスペースより広く表示されます。分譲マンションなどでよく使われます。

- 内法面積:壁の内側で囲まれた部分の面積。実際に利用可能なスペースの広さに近いです。登記簿に記載される面積はこちらになります。

賃貸オフィスの契約では壁芯面積が用いられることも多く、その場合、パンフレット上の面積よりも有効に使えるスペースが少なくなる可能性があります。契約前に、契約面積の算出基準が壁芯か内法かを確認し、可能であれば内見時に柱の位置や数などもチェックしておくことが望ましいです.

具体的な計算例

それでは、具体的な数値を当てはめて、月々の支払い額と、移転時に必要となる初期費用をシミュレーションしてみましょう。ここでは、都心部の中規模オフィスと、郊外の小規模オフィスの2つのケースを想定します。

【計算例1】都心5区にある中規模オフィスを借りる場合

- 物件の条件

- 賃料坪単価:25,000円

- 共益費坪単価:4,000円

- 契約面積:50坪

- 保証金:月額総賃料の10ヶ月分

- 償却:なし

- 礼金:月額賃料の1ヶ月分

- 仲介手数料:月額賃料の1ヶ月分 + 消費税

① 月額費用の計算

- 月額賃料:25,000円/坪 × 50坪 = 1,250,000円

- 月額共益費:4,000円/坪 × 50坪 = 200,000円

- 月額総賃料(税抜):1,250,000円 + 200,000円 = 1,450,000円

- 月額支払総額(税込):1,450,000円 × 1.1 = 1,595,000円

② 初期費用の計算

- 保証金:1,450,000円 × 10ヶ月 = 14,500,000円

- 礼金:1,250,000円

- 仲介手数料:1,250,000円 × 1.1 = 1,375,000円

- 前払賃料(初月分):1,595,000円

- 初期費用合計(概算):14,500,000 + 1,250,000 + 1,375,000 + 1,595,000 = 18,720,000円

このケースでは、月々のランニングコストが約160万円、移転時に必要となる初期費用が約1,870万円かかることが分かります。

【計算例2】郊外エリアの小規模オフィスを借りる場合

- 物件の条件

- 賃料坪単価:12,000円

- 共益費坪単価:2,000円

- 契約面積:20坪

- 保証金:月額総賃料の6ヶ月分

- 償却:1ヶ月分

- 礼金:なし

- 仲介手数料:月額賃料の1ヶ月分 + 消費税

① 月額費用の計算

- 月額賃料:12,000円/坪 × 20坪 = 240,000円

- 月額共益費:2,000円/坪 × 20坪 = 40,000円

- 月額総賃料(税抜):240,000円 + 40,000円 = 280,000円

- 月額支払総額(税込):280,000円 × 1.1 = 308,000円

② 初期費用の計算

- 保証金:280,000円 × 6ヶ月 = 1,680,000円

- 礼金:0円

- 仲介手数料:240,000円 × 1.1 = 264,000円

- 前払賃料(初月分):308,000円

- 初期費用合計(概算):1,680,000 + 0 + 264,000 + 308,000 = 2,252,000円

このケースでは、月々のランニングコストが約31万円、初期費用が約225万円となります。

このように、坪単価や契約面積、契約条件が異なると、月額費用や初期費用に大きな差が生まれます。オフィス移転を計画する際は、これらの計算方法を基に、複数の物件を比較検討し、自社の財務状況に合った現実的な資金計画を立てることが成功の鍵となります。

オフィス賃料の相場が決まる6つの要素

オフィスの賃料は、単一の理由で決まるわけではありません。立地や建物のスペック、さらには経済状況といった様々な要素が複雑に絡み合い、最終的な坪単価が形成されます。ここでは、賃料相場を決定づける6つの主要な要素について、それぞれがどのように価格に影響を与えるのかを掘り下げて解説します。

① エリア・立地

オフィス賃料を決定する最も大きな要因は、どの「エリア」に立地しているかです。一般的に、交通の便が良く、ビジネス機能が集積しているエリアほど需要が高まり、賃料も高騰する傾向にあります。

- ブランド力とステータス:東京で言えば、丸の内、大手町、銀座、六本木、西新宿といったエリアは、国内外の一流企業が集まるビジネスの中心地です。これらのエリアにオフィスを構えること自体が、企業のブランドイメージや信頼性の向上に繋がります。この「住所」が持つ付加価値が、高い賃料の根拠の一つとなっています。

- 交通利便性:複数の鉄道路線が乗り入れるターミナル駅周辺は、従業員の通勤や顧客の来訪に非常に便利です。東京駅、新宿駅、渋谷駅、品川駅などの周辺は、アクセスの良さから常に高い需要があり、賃料相場もトップクラスです。

- ビジネスインフラの集積:金融機関、官公庁、大手企業の高層ビル、カンファレンス施設、さらには接待に使える高級レストランやホテルなどが集まっているエリアは、ビジネス活動を行う上で非常に効率的です。こうしたインフラの充実度も、エリアの価値を高め、賃料に反映されます。

- 業種の集積:特定の業種が集まるエリアも存在します。例えば、渋谷はIT・ベンチャー企業、日本橋は製薬会社、霞が関は官公庁や士業といったように、同業他社や関連企業が集まることで、情報交換や協業がしやすくなるというメリットがあり、これが賃料を支える要因にもなっています。

エリアの選定は、単なるコストの問題だけでなく、企業のブランディング戦略や人材採用戦略にも直結する重要な経営判断と言えるでしょう。

② 築年数

建物の「築年数」も、賃料を左右する分かりやすい指標の一つです。一般的に、新築や築浅(築5年以内程度)の物件は賃料が高く、築年数が経過するにつれて賃料は緩やかに下落していく傾向があります。

- 新築・築浅物件:

- 最新の設備:最新の空調システム、高速インターネット回線、高いセキュリティレベルなど、現代のビジネスニーズに応える設備が整っています。

- デザイン性:デザイン性が高く、来客に対して良い印象を与えられます。

- 耐震基準:最新の耐震基準を満たしており、BCP(事業継続計画)の観点からも安心感が高いです。

- これらの理由から、特に企業のブランドイメージや従業員の満足度を重視する企業からの需要が高く、賃料も強気に設定されます。

- 築古物件:

- 割安な賃料:最大のメリットは、周辺の新築・築浅物件に比べて賃料が安く、コストを抑えられる点です。

- リノベーション物件:近年では、築年数が古くても、内装や設備を全面的にリニューアルした「リノベーション物件」が増えています。こうした物件は、新築同様の快適性を持ちながら、比較的安い賃料で借りられるため人気があります。

- 注意点:一方で、耐震性(特に1981年6月以前の「旧耐震基準」の建物は注意が必要)、設備の老朽化、断熱性の低さといったデメリットも考慮する必要があります。

築年数を選ぶ際は、「いつ建てられたか」という事実だけでなく、「どのように維持管理されてきたか」「必要な改修が行われているか」という視点を持つことが重要です。

③ 駅からの距離

エリアと並んで重要なのが、最寄り駅からオフィスビルまでの「距離」です。一般的に、駅から近ければ近いほど賃料は高くなり、遠くなるにつれて安くなります。

- 徒歩5分以内が基準:オフィス探しにおいて、「駅徒歩5分以内」は非常に人気の高い条件です。雨の日でも通勤しやすく、顧客が訪問しやすいなど、利便性が格段に高まります。この利便性の高さが賃料に直接反映されます。

- 徒歩10分を超えると割安に:駅から徒歩10分以上離れると、賃料は比較的リーズナブルになる傾向があります。同じエリア、同程度のスペックのビルでも、駅からの距離が違うだけで坪単価に数千円の差が出ることも珍しくありません。コストを重視する場合、駅からの距離の条件を少し緩和するだけで、選択肢が大きく広がり、賃料を抑えることが可能になります。

- 複数路線利用の価値:利用できる路線が多いほど、アクセスの選択肢が広がり、ビルの価値は高まります。例えば、「A駅から徒歩3分」の物件と、「A駅から徒歩5分、B駅から徒歩7分、C駅から徒歩8分」の3路線が使える物件では、後者の方が高く評価される場合があります。

従業員の通勤ストレスや、営業活動の効率、来客の利便性などを考慮し、自社にとって許容できる駅からの距離を見極めることが、コストと利便性のバランスを取る上で鍵となります。

④ ビルのグレード・規模

オフィスビルは、その仕様や規模によって「グレード」が分けられており、これも賃料を大きく左右します。明確な定義はありませんが、一般的に以下のような基準で分類されます。

- グレードA(ハイグレードビル):

- 基準階面積:1フロアの面積が500坪以上など、非常に大規模。

- 立地:主要駅直結、または至近の超一等地。

- 築年数・設備:築浅で、最新鋭の設備、高い耐震性能、充実した共用施設(カンファレンスルーム、ラウンジ、商業施設併設など)を持つ。

- 特徴:ランドマーク的な存在で、国内外の大企業や外資系企業が多く入居。賃料は最も高い水準。

- グレードB(中規模ビル):

- 基準階面積:1フロア100坪~300坪程度。

- 立地:主要駅周辺の良好な立地。

- 設備:標準的なオフィス設備(OAフロア、個別空調など)を備えている。

- 特徴:中堅企業や企業の支店・営業所などに人気。グレードAよりは賃料が抑えられるため、コストと質のバランスが取れている。

- グレードC(小規模ビル):

- 基準階面積:1フロア100坪未満。

- 立地・築年数:立地や築年数の条件は様々。

- 特徴:スタートアップや小規模事業者向けの物件が多い。賃料は比較的安価だが、設備や管理体制はビルによって差が大きい。

ビルのグレードは、賃料だけでなく、企業の信頼性や従業員のモチベーションにも影響を与えます。自社の事業規模や成長ステージ、求めるオフィス環境に応じて、最適なグレードのビルを選ぶことが重要です。

⑤ 設備

ビルの「設備」の仕様も、賃料を構成する重要な要素です。特に、業務効率や従業員の快適性に直結する設備は、賃料に大きく反映されます。

| 設備項目 | 賃料への影響 |

|---|---|

| 空調方式 | 個別空調は各部屋で温度調整が可能で人気が高く、賃料が高くなる傾向。セントラル空調はビル全体で管理するため自由度が低いが、その分賃料が安めの場合がある。 |

| OAフロア | 床下に配線スペースがあるOAフロアは、現代のオフィスに必須の設備。OAフロアの有無や、その高さ(配線容量)は賃料に影響する。 |

| 天井高 | 天井が高い(2.7m~2.8m以上)と開放感が生まれ、人気の条件となるため賃料が高くなる傾向がある。 |

| 電気容量 | IT機器を多用する企業にとって、十分な電気容量が確保されているかは重要。容量が大きいほど評価は高い。 |

| セキュリティ | 24時間有人警備、機械警備、ICカードによる入退室管理など、セキュリティレベルの高さは賃料に直結する。 |

| 耐震性能 | 1981年の新耐震基準を満たしていることは最低条件。さらに制震・免震構造を備えたビルは、BCPの観点から高く評価され、賃料も高くなる。 |

これらの設備が自社の業務内容や働き方に合っているかを見極めることが、コストパフォーマンスの高いオフィス選びに繋がります。

⑥ 景気や空室率

個別のビルの条件だけでなく、マクロ経済の動向やオフィス市場全体の需給バランスも賃料相場に大きな影響を与えます。

- 景気動向:好景気の局面では、企業の業績が拡大し、事業拡大や人員増強のためにオフィスを増床・移転する動きが活発になります。これによりオフィス需要が高まり、貸主が強気になれる「貸主市場」となって賃料は上昇しやすくなります。逆に、不景気の局面では、企業がコスト削減のためにオフィスを縮小・解約する動きが増え、需要が減退します。これにより空室が増え、借主が有利になる「借主市場」となり、賃料は下落しやすくなります。

- 空室率:空室率は、オフィス市場の需給バランスを示す最も重要な指標です。これは、都市やエリア全体の賃貸オフィスビルストック(総供給面積)のうち、空室となっている面積の割合を示します。

- 空室率が低い(5%以下など):空室が少なく、物件の選択肢が限られるため、貸主は賃料を下げなくてもテナントを見つけやすい。賃料は上昇・高止まりする傾向。

- 空室率が高い(5%以上など):空室が多く、テナント獲得競争が激しくなるため、貸主は賃料を下げたり、フリーレント(後述)を付けたりといった交渉に応じやすくなる。賃料は下落傾向。

これらのマクロな要素は、個人でコントロールできるものではありませんが、現在の市場が貸主市場なのか借主市場なのかを把握しておくことで、賃料交渉の際の有利・不利を判断する材料になります。

【エリア別】東京のオフィス賃料相場

オフィスの賃料相場は、エリアによって大きく異なります。ここでは、日本のビジネスの中心である東京を「都心5区」「都心5区以外の23区」「23区外」の3つに分け、それぞれのエリアの最新の賃料相場と特徴を解説します。

※本セクションの賃料データは、オフィス仲介大手の公開データを参考にしています。実際の募集賃料は個別の物件ごとに異なりますので、あくまで市場全体の傾向を把握するための目安としてご覧ください。

都心5区(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)の坪単価相場

「都心5区」は、東京のオフィス市場の中核をなすエリアであり、国内で最も賃料相場が高い地域です。企業のブランド力向上や交通の利便性を求める企業からの需要が常に高く、日本の経済動向を色濃く反映します。

三鬼商事株式会社が発表した2024年4月時点のオフィスマーケットデータによると、都心5区の平均賃料(坪単価)は19,891円となっています。これは、前年同月比で下落傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。

以下に、都心5区それぞれの特徴と賃料相場をまとめました。

| エリア | 2024年4月時点 平均賃料(坪単価) | 特徴 |

|---|---|---|

| 千代田区 | 22,096円 | 丸の内・大手町を中心に大企業や金融機関が集積。皇居に隣接し、格式高いエリア。東京駅を擁し交通の要衝でもある。 |

| 中央区 | 19,052円 | 銀座・日本橋・八重洲など歴史と商業が融合したエリア。金融、製薬、老舗企業などが多く立地。再開発も活発。 |

| 港区 | 19,642円 | 虎ノ門・新橋のビジネス街から、六本木・赤坂のIT・外資系、青山のファッションまで多様な顔を持つ。大規模再開発が進行中。 |

| 新宿区 | 18,349円 | 西新宿の超高層ビル群が象徴的。IT、人材、保険など多様な業種が集まる。世界一の乗降客数を誇る新宿駅が強み。 |

| 渋谷区 | 20,314円 | IT・スタートアップ企業の「聖地」。若者文化の発信地でもあり、クリエイティブな業種に人気。駅周辺の再開発で進化を続ける。 |

| (参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 2024年4月) |

千代田区

千代田区は、日本の政治・経済の中枢です。丸の内・大手町エリアは、三菱地所が開発を手掛けてきた日本を代表するオフィス街で、メガバンクや大手商社、大企業の本社が軒を連ねます。賃料相場は都心5区の中でもトップクラスであり、非常に高いステータス性を持ちます。一方、神田や秋葉原エリアは、中小規模のビルが多く、交通の便の良さから人気があります。また、番町・麹町エリアは、落ち着いた雰囲気で、士業やコンサルティングファームなどに好まれる地域です。

中央区

中央区は、歴史ある商業・金融の街です。日本橋エリアは、三井不動産による再開発が進み、伝統と革新が共存する街並みに変貌を遂げています。製薬会社や証券会社が多く集まります。銀座エリアは、世界的な高級ブランドの旗艦店が立ち並ぶ商業地ですが、オフィスビルも多く、特にデザインやクリエイティブ関連の企業に人気です。東京駅に隣接する八重洲エリアも、大規模再開発により新たなビジネス拠点として注目度が高まっています。

港区

港区は、エリアごとに全く異なる特色を持つ多様性の高い区です。虎ノ門・新橋・汐留エリアは、霞が関に近く、官公庁向けのビジネスや大企業のオフィスが多い伝統的なビジネス街です。近年は、虎ノ門ヒルズ周辺の再開発で大きく変貌しています。六本木・赤坂エリアは、外資系企業やIT企業が多く、国際色豊かな雰囲気です。青山・表参道エリアは、ファッションやデザイン関連の企業に絶大な人気を誇ります。また、交通のハブである品川駅港南口エリアも、大企業の本社が集まる近代的なオフィス街を形成しています。

新宿区

新宿区のオフィス街といえば、何と言っても西新宿エリアです。東京都庁をはじめとする超高層ビル群が立ち並び、保険、不動産、ITなど様々な業種の企業が入居しています。新宿駅の圧倒的な交通利便性が最大の魅力であり、地方からのアクセスも良好です。一方、東新宿や四谷、市ヶ谷エリアは、西新宿に比べると賃料が比較的落ち着いており、中小企業や出版関連の企業などが見られます。

渋谷区

渋谷区は、IT・Web関連のスタートアップやベンチャー企業が集積することで知られています。「ビットバレー」の愛称で呼ばれ、新しいビジネスやカルチャーが生まれる活気ある雰囲気が特徴です。駅周辺では100年に一度と言われる大規模な再開発が進行中で、渋谷スクランブルスクエアや渋谷ストリーム、渋谷フクラスといった新しいランドマークが次々と誕生しています。賃料相場は千代田区に次ぐ高さとなっており、特に若い人材を惹きつけたい企業からの需要が絶えません。恵比寿や代官山エリアも、落ち着いた環境でおしゃれなオフィスを構えたい企業に人気です。

都心5区以外の23区エリアの坪単価相場

都心5区に隣接するエリアや、交通の要衝となる駅を持つエリアも、オフィス拠点として高い人気を誇ります。都心5区に比べて賃料が比較的リーズナブルでありながら、利便性の高い物件を見つけやすいのが魅力です。

代表的なエリアとしては、以下が挙げられます。

- 品川区:五反田や大崎エリアは、スタートアップの集積地として近年注目されています。都心5区へのアクセスも良く、比較的安価な賃料でオフィスを構えられます。

- 豊島区:池袋駅は新宿、渋谷と並ぶビッグターミナルであり、駅周辺には大規模なオフィスビルが多数存在します。サンシャインシティがその象徴です。

- 目黒区:中目黒や自由が丘など、住宅地として人気の高いエリアですが、クリエイティブ系の小規模オフィスなどが点在しています。

- 文京区:本郷や後楽園エリアは、大学や印刷・出版関連の企業が多い地域です。落ち着いた環境が特徴です。

- 江東区:豊洲や有明などの湾岸エリアは、比較的新しい大規模オフィスビルが多く、広いフロア面積を確保しやすいのが特徴です。

これらのエリアは、コストを抑えつつも、一定の利便性や周辺環境を確保したいと考える企業にとって有力な選択肢となります。

23区外エリアの坪単価相場

23区外のエリア(多摩地域など)は、都心に比べて賃料相場が大幅に安くなるため、コストを最優先する企業にとって魅力的な選択肢です。

- 立川市:多摩地域の中心都市であり、商業施設やオフィスビルが集積しています。JR中央線特快の停車駅でもあり、新宿へのアクセスも良好です。

- 八王子市:大学が多く、産学連携の拠点なども見られます。京王線やJR横浜線も利用可能です。

- 町田市:神奈川県との県境に位置し、小田急線とJR横浜線が交差する交通の結節点です。商業施設が充実しており、駅周辺にオフィスビルが立地しています。

これらのエリアは、地域密着型の事業を展開する企業や、従業員の職住近接を重視する企業、サテライトオフィスの設置を検討する企業などに適しています。リモートワークの普及に伴い、必ずしも都心にオフィスを持つ必要がないと判断した企業が、コスト削減を目的としてこれらのエリアへ移転するケースも見られます。

オフィス賃料の相場を調べる方法

自社に適したオフィスを見つけるためには、まず市場の賃料相場を正確に把握することがスタートラインです。ここでは、オフィス賃料の相場を調べるための具体的な3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

不動産ポータルサイトで検索する

インターネット上には、賃貸オフィス物件の情報を集約した「不動産ポータルサイト」が数多く存在します。これは、個人が賃貸住宅を探すのと同じように、手軽にオフィス情報を検索できる最も身近な方法です。

- メリット:

- 手軽さ:時間や場所を選ばず、パソコンやスマートフォンからいつでも膨大な数の物件情報を閲覧できます。

- 網羅性:エリア、広さ、賃料、駅からの距離、築年数など、様々な条件で物件を絞り込み、一覧で比較検討できます。これにより、希望する条件の物件がどのくらいの賃料水準なのか、大まかな相場観を養うことができます。

- 匿名性:個人情報を登録せずに検索できるサイトが多く、本格的に動き出す前の情報収集段階で気軽に利用できます。

- デメリット・注意点:

- 情報の鮮度:掲載されている情報が必ずしも最新とは限りません。すでに契約済みになっている物件が掲載され続けている「おとり広告」の可能性もゼロではありません。

- 非公開物件の存在:市場に出回る優良物件や好条件の物件の多くは、一般のポータルサイトには掲載されない「非公開物件」です。貸主の意向(既存テナントへの配慮など)や、物件の希少性から、不動産会社が特定の顧客にのみ紹介するケースが多いためです。

- 「募集賃料」である点:サイトに掲載されているのは、あくまで貸主が希望する「募集賃料」です。実際の「成約賃料」は、交渉によって募集賃料から下がることが一般的です。ポータルサイトの情報だけを鵜呑みにすると、相場を高く見積もりすぎてしまう可能性があります。

ポータルサイトは、あくまで初期段階で大まかな相場観を掴んだり、希望エリアの物件供給量を把握したりするためのツールと位置づけ、本格的な物件探しは次のステップと組み合わせるのが賢明です。

不動産会社の公開データを参考にする

より専門的で信頼性の高い相場情報を得るためには、オフィス仲介を専門とする大手不動産会社が公開しているマーケットデータを活用するのが非常に有効です。

三鬼商事、CBRE(シービーアールイー)、JLL(ジョーンズ ラング ラサール)といった企業は、毎月あるいは四半期ごとに、東京やその他主要都市のオフィス市場に関する詳細なレポートを自社のウェブサイトで無償公開しています。

- メリット:

- 信頼性と客観性:これらのデータは、各社が実際に取り扱っている膨大な物件情報や成約事例を基に統計的に作成されており、非常に信頼性が高いです。特定の物件に偏らない、マクロな視点での市場動向を正確に把握できます。

- 専門的な指標:平均賃料(坪単価)の推移だけでなく、「空室率」の変動、新規供給量、需要動向といった専門的な指標を知ることができます。これらの指標は、現在の市場が貸主と借主のどちらに有利な状況か(貸主市場か借主市場か)を判断する上で極めて重要です。

- 将来予測:レポートには、専門のアナリストによる今後の市場予測が含まれていることも多く、中長期的な視点でオフィス戦略を立てる際の参考になります。

- デメリット・注意点:

- 情報の粒度:データは「都心5区」「大阪ビジネス地区」といった大きなエリア単位で集計されているため、特定の「駅」や「丁目」といったミクロな単位での詳細な相場を知ることはできません。

- 専門用語の理解:レポートには専門用語が使われていることもあり、読み解くにはある程度の知識が必要になる場合があります。

これらの公開データは、自社のオフィス移転プロジェクトの企画段階で、経営層に市況を説明したり、予算策定の根拠としたりする際に非常に役立ちます。

オフィス専門の仲介会社に相談する

最も確実かつ効率的に、自社のニーズに合ったリアルな相場情報を得る方法は、オフィス専門の仲介会社に直接相談することです。彼らは日々、オフィス市場の最前線で活動しており、公には出てこない情報も含めて、最も新鮮で精度の高い情報を持っています。

- メリット:

- 非公開物件へのアクセス:不動産ポータルサイトには載っていない、条件の良い非公開物件の情報を多数保有しています。これが最大のメリットと言えるでしょう。

- リアルな成約事例:過去の膨大な成約事例に基づき、「このエリアのこのグレードのビルなら、坪単価〇〇円前後で成約する可能性が高い」といった、極めて具体的で実践的な相場観を教えてくれます。

- 個別具体的な提案:自社の業種、従業員数、希望する働き方、予算、将来の事業計画などをヒアリングした上で、最適なエリアや物件タイプをプロの視点から提案してくれます。

- 交渉の代行:賃料やフリーレント、その他の契約条件について、貸主との交渉を代行してくれます。市場の動向を熟知しているため、個人で交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- デメリット・注意点:

- 担当者の質:仲介会社の提案力や交渉力は、担当者の経験や知識に左右される側面があります。複数の会社とコンタクトを取り、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。

結論として、まずは不動産ポータルサイトや公開データで大まかな知識と相場観を身につけ、その上で信頼できるオフィス専門の仲介会社に相談し、非公開物件を含む具体的な提案を受けながら、最終的な候補を絞り込んでいくのが、オフィス探しを成功させるための王道と言えます。

オフィス賃料を安く抑える5つのコツ

オフィスの賃料は、企業の固定費の中でも大きな割合を占めるため、少しでも安く抑えたいと考えるのは当然です。しかし、やみくもに安い物件を探すだけでは、業務効率や従業員の満足度を損なう結果になりかねません。ここでは、オフィスの質を維持しつつ、賢く賃料を抑えるための5つの実践的なコツを紹介します。

① エリアや駅からの距離の条件を見直す

オフィス探しにおいて、多くの企業が「都心の一等地」「主要駅から徒歩5分以内」といった好条件を求めがちです。しかし、この「こだわり」を少し見直すだけで、賃料は劇的に変わることがあります。

- エリアを少しずらす:希望する憧れのエリアから、一駅隣の駅や、路線が違うものの隣接するエリアに視野を広げてみましょう。例えば、「渋谷駅」にこだわらず、「池尻大橋駅」や「三軒茶屋駅」を検討したり、「丸の内」でなく「神田」や「日本橋」に範囲を広げたりするだけで、坪単価が数千円から一万円以上安くなるケースも珍しくありません。エリアのブランドイメージよりも、実際の交通アクセスや取引先への移動時間を基準に再評価することがポイントです。

- 駅からの距離を延ばす:一般的に人気の高い「駅徒歩5分以内」という条件を、「徒歩10分以内」に緩和するだけでも、選択肢は格段に増え、賃料も割安になります。特に、リモートワークが主体で、社員の出社頻度が低い企業や、来客が少ない業種であれば、駅からの距離の優先度は相対的に低くなります。従業員の通勤負担を考慮する必要はありますが、徒歩5分の差で年間数百万円のコスト削減に繋がる可能性を考えれば、検討の価値は十分にあります。

これらの条件緩和は、オフィスのスペックを落とすことなくコストを削減できる、最も効果的な方法の一つです。

② 築年数の条件を広げる

「オフィスを借りるなら新築か築浅が良い」というイメージは根強いですが、この条件に固執すると、高コストの物件しか選択肢に残らなくなってしまいます。

- 築古でも管理状態の良い物件を狙う:建物の価値は、築年数だけで決まるわけではありません。重要なのは、適切にメンテナンスや管理が行われてきたかどうかです。築20年、30年でも、清掃が行き届き、定期的な修繕が実施されているビルは、快適なオフィス環境を提供してくれます。

- リノベーション物件に注目する:近年、築年数が古いビルを、現代のニーズに合わせて内装や設備を全面的に刷新した「リノベーション物件」が急増しています。こうした物件は、新築同様の綺麗な内装や最新の設備を備えながら、賃料は周辺の新築物件よりも割安に設定されていることが多く、非常にコストパフォーマンスが高い選択肢です。

- 耐震基準は必ずチェック:ただし、築年数の条件を広げる際に、絶対に妥協してはならないのが耐震性です。最低でも、1981年6月1日以降の建築確認で適用された「新耐震基準」を満たしていることは必須条件としましょう。これは、従業員の安全と事業継続計画(BCP)の観点から極めて重要です。

固定観念を捨てて築古物件も視野に入れることで、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

③ 居抜きオフィスを検討する

「居抜きオフィス」とは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器(デスク、椅子など)をそのまま引き継いで入居できる物件のことです。

- メリット:

- 初期費用の大幅な削減:最大のメリットは、内装工事費をほぼゼロに抑えられる点です。通常、スケルトン状態(コンクリート打ちっぱなしの状態)からオフィスを作り上げるには、坪あたり10万円~30万円以上の工事費がかかりますが、これを大幅に節約できます。

- 入居までの期間短縮:内装工事の設計や施工にかかる数ヶ月の期間が不要になるため、スピーディーな移転が可能です。

- デメリット・注意点:

- レイアウトの自由度が低い:すでに完成された内装を引き継ぐため、自社の企業文化や働き方に合わない可能性があります。会議室の数や配置、執務スペースの広さなどを自由に変更することは困難です。

- 設備の老朽化リスク:引き継ぐ空調や照明、什器などが老朽化している場合、入居後に修理や買い替えのコストが発生する可能性があります。

自社の求めるオフィスレイアウトと、居抜き物件の内装がうまくマッチすれば、これ以上ないほどコスト効率の良い選択肢となります。特に、似たような業種や従業員規模の企業が退去した後の物件は狙い目です。

④ フリーレント交渉を行う

「フリーレント」とは、契約開始後の一定期間、賃料が無料になるという契約条件のことです。

- フリーレントの効果:例えば、2ヶ月のフリーレントを獲得できれば、その期間の賃料負担がゼロになります。これは、移転に伴う二重家賃(旧オフィスと新オフィスの賃料を同時に支払う期間)の負担を軽減したり、内装工事期間中の賃料支払いをなくしたりする上で非常に有効です。実質的な賃料の値下げと同じ効果があり、トータルの支払いコストを大きく削減できます。

- 交渉しやすいタイミング:

- 空室率が高い時期:市場全体の空室率が高いときは、貸主もテナント獲得に積極的になるため、交渉に応じやすくなります。

- 長期間空室の物件:特定の物件が長期間空いている場合、貸主は早く空室を埋めたいと考えているため、有利な条件を引き出しやすいです。

- 長期契約の意思表示:3年や5年といった長期で入居する意思を示すことで、貸主も安定した収益を見込めるため、フリーレントを付けやすくなります。

フリーレント期間の目安は1ヶ月から6ヶ月程度が一般的ですが、市場の状況や物件によってはそれ以上も可能です。オフィス専門の仲介会社に依頼し、市場の動向を踏まえた上で戦略的に交渉を進めることが成功の鍵です。

⑤ 契約面積を見直す

最後に、最も本質的で直接的なコスト削減策が、「本当に必要な面積だけを借りる」ことです。

リモートワークやハイブリッドワークが普及した現代において、従来の「従業員数 × 一人あたり面積」という単純な計算式は必ずしも最適解とは言えません。

- 働き方に合わせた面積の最適化:

- 出社率の考慮:全社員が毎日出社しないのであれば、全員分の固定席は不要です。平均的な出社率に合わせて座席数を設定するフリーアドレス制を導入すれば、必要な執務スペースを大幅に削減できます。

- スペースの多機能化:会議室をWeb会議用の個室ブースとして使えるようにしたり、リフレッシュスペースをカジュアルなミーティングにも使えるようにしたりと、一つのスペースに複数の機能を持たせることで、面積効率を高められます。

- デッドスペースの削減:書類のペーパーレス化を進めれば、広大な書庫スペースは不要になります。また、動線を工夫して無駄な通路をなくすなど、レイアウト設計によっても面積を削減できます。

不要なスペースのために高額な賃料を払い続けることは、経営上の大きな無駄です。自社の働き方を根本から見直し、オフィスに本当に求める機能は何かを突き詰めることが、究極のコスト削減に繋がります。

オフィス賃料の今後の動向と予測

オフィスの移転や新規契約を検討する際には、現在の賃料相場だけでなく、将来の市場がどのように変化していくかを予測することも重要です。ここでは、今後のオフィス賃料に影響を与える「大規模供給」と「空室率の変動」という2つの大きなトレンドから、未来の動向を読み解きます。

大規模オフィスの供給状況

東京のオフィス市場では、近年、都心部を中心に大規模な再開発プロジェクトが相次いで進行しており、これに伴う新規オフィスビルの供給が市場に大きな影響を与えています。

特に2023年には、虎ノ門・麻布台エリアや八重洲エリア、渋谷エリアなどで、延床面積が10万平方メートルを超えるような巨大なオフィスビルが複数竣工し、過去に例を見ないほどの「大量供給」が行われました。これらの新しいビルは、最新の設備と優れた環境性能を備えており、多くの企業の注目を集めています。

この大量供給が市場に与える影響は、二つの側面から考えられます。

- 空室率の上昇圧力:新しいビルに大量のオフィススペースが生まれると、市場全体の供給量が一気に増加します。これにより、既存のビルから新しいビルへ移転する「二次空室」も発生し、全体の空室率を押し上げる要因となります。空室率が上昇すれば、前述の通り、テナント獲得競争が激化し、賃料には下落圧力がかかりやすくなります。

- オフィスの二極化の加速:一方で、企業は単に新しいビルに移るだけでなく、「より質の高いオフィス」を求める傾向を強めています。BCP(事業継続計画)の観点から耐震性能が高いビル、環境への配慮を示すZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証などを取得したビル、従業員のウェルビーイングを高める共用施設が充実したビルなど、付加価値の高いビルへの需要は底堅いものがあります。

この結果、市場では「好立地・高スペックなビル」と「築年数が古く、競争力の低いビル」との間で、賃料や空室率の差がさらに開いていく「二極化」が一層進むと予測されます。2024年以降も、都心部では複数の再開発計画が控えており、この大量供給のトレンドは当面続くと見られています。

空室率と賃料の変動予測

今後の賃料動向を占う上で、最も重要な指標が「空室率」の推移です。

三鬼商事株式会社のデータによると、都心5区の平均空室率は、コロナ禍で上昇した後、2024年に入ってからは緩やかな上昇傾向を示しており、2024年4月時点では5.66%となっています。一般的に、空室率の健全な目安とされる5%を上回っている状況です。

(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 2024年4月)

この背景には、前述の大量供給に加え、働き方の多様化によるオフィス需要の変化があります。

- ハイブリッドワークの影響:リモートワークとオフィス出社を組み合わせるハイブリッドワークが定着したことで、企業はオフィスのあり方を見直しています。一部の企業では、出社率の低下に合わせてオフィスを縮小する動きが見られます。

- オフィスの役割の変化:一方で、オフィスは単に「作業する場所」から、「社員同士がコラボレーションし、企業文化を醸成する場所」へと、その役割が変化しています。このため、面積は縮小しても、よりコミュニケーションが取りやすいレイアウトや、社員が出社したくなるような魅力的な環境を備えたオフィスへの移転を検討する企業が増えています。

これらの動向を踏まえると、今後のオフィス賃料は以下のように予測されます。

- 全体としては緩やかな下落または横ばい:大量供給と高めの空室率を背景に、市場全体の平均賃料が大きく上昇に転じる可能性は低いと考えられます。貸主側も強気な賃料設定がしにくくなり、賃料は当面、緩やかな下落基調か、横ばいで推移する可能性が高いでしょう。

- 二極化による価格差の拡大:前述の通り、新築・高スペックビルへの需要は依然として強く、これらの物件の賃料は高値を維持、あるいは上昇する可能性があります。一方で、競争力の低い中小規模ビルや築古ビルは、テナントを確保するために賃料の引き下げやフリーレントの付与といった対応を迫られ、価格差はさらに拡大していくと見られます。

したがって、オフィス移転を検討する企業にとっては、物件の選択肢が比較的多く、賃料交渉もしやすい「借主市場」の状況が続くと期待されます。しかし、質の高い人気物件は依然として競争が激しいため、市場の動向を注視し、適切なタイミングで迅速に動くことが、良い物件を有利な条件で確保する鍵となるでしょう。

まとめ

本記事では、オフィスの賃料相場がどのように決まるのか、その仕組みから最新の市場動向までを包括的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- オフィス賃料の基本:賃料は「坪単価」で比較するのが基本です。月々の支払いは、賃料に加えて「共益費」も考慮したトータルのランニングコストで考える必要があります。また、初期費用として高額な「保証金」が必要になることも忘れてはなりません。

- 賃料相場を決める6つの要素:賃料は、①エリア・立地、②築年数、③駅からの距離、④ビルのグレード・規模、⑤設備、⑥景気や空室率といった多様な要素が絡み合って決まります。これらの要素の優先順位を自社の中で明確にすることが、オフィス選びの第一歩です。

- 相場の調べ方とコスト削減のコツ:相場は不動産ポータルサイトや専門会社の公開データで把握しつつ、最終的にはオフィス専門の仲介会社に相談するのが最も効率的です。賃料を抑えるためには、エリアや築年数の条件緩和、居抜きオフィスの検討、フリーレント交渉、契約面積の見直しといった具体的なアクションが有効です。

- 今後の市場動向:東京のオフィス市場は、大規模供給の影響で空室率がやや高めに推移しており、全体としてはテナントに有利な「借主市場」が続くと予測されます。ただし、高スペックな人気物件とそれ以外の物件との「二極化」はさらに進むでしょう。

オフィスの移転は、企業にとって大きな投資であり、経営戦略そのものと言えます。単にコストの安さだけで判断するのではなく、自社の事業内容、企業文化、そして将来の成長戦略に合致した場所はどこなのか、という視点を持つことが不可欠です。

この記事で得た知識を基に、市場の動向を正しく理解し、専門家の力も借りながら、自社にとって最高のパフォーマンスを発揮できる理想のオフィス環境を実現してください。