企業の成長と発展において、その拠点となるオフィスビルの選定は極めて重要な経営判断です。単に業務を遂行する「場所」というだけでなく、従業員の生産性や満足度、企業のブランドイメージ、さらには人材採用力にも大きな影響を与える戦略的資産と言えます。しかし、オフィスビルの種類は多岐にわたり、賃料相場もエリアによって大きく異なります。また、契約内容は複雑で、専門的な知識がなければ思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性も少なくありません。

そこでこの記事では、これからオフィスの移転や新規開設を検討している経営者や担当者の方に向けて、オフィスビル選びの基礎知識から実践的なノウハウまでを網羅的に解説します。オフィスビルの種類やグレードごとの特徴、主要都市の最新賃料相場、契約時に必ず確認すべき注意点、そして失敗しないための重要ポイントまで、順を追って詳しく見ていきましょう。

この記事を最後まで読めば、自社の事業戦略に合致した最適なオフィスビルを、論理的かつ効率的に見つけ出すための知識が身につき、自信を持ってオフィス選びを進められるようになります。

目次

オフィスビルとは

事務所として利用するための建物のこと

オフィスビルとは、その名の通り、企業や団体が事業活動を行うための事務所(オフィス)として利用することを主目的として設計・建設された建物を指します。一般的には、複数の企業が各フロアや区画を賃借して入居する「テナントビル」の形態が多く見られます。

単なる「働くための箱」という概念はもはや過去のものです。現代のオフィスビルは、企業活動の根幹を支える多面的な機能を持つプラットフォームへと進化しています。その役割は、単にデスクを並べて業務を行う物理的な空間の提供に留まりません。

第一に、企業ブランディングの象徴としての役割があります。どのような立地で、どのようなグレードのビルにオフィスを構えるかは、取引先や顧客、そして求職者に対して企業の信頼性やステータスを無言のうちに伝えるメッセージとなります。例えば、都心の一等地にそびえる最新鋭のハイグレードビルに入居していることは、それだけで企業の安定性や将来性を示す強力なアピール材料となり得ます。

第二に、人材の確保と定着を促進する役割です。快適で機能的なオフィス環境は、従業員の満足度(ES:Employee Satisfaction)を向上させる上で欠かせない要素です。優れたデザイン性、充実したリフレッシュスペース、自然光が豊かに入る開放的な空間などは、従業員のウェルビーイングに直結し、創造性や生産性の向上を促します。特に優秀な人材の獲得競争が激化する現代において、「働きやすいオフィス」は採用活動における大きな武器となります。

第三に、イノベーションとコラボレーションを創出する拠点としての役割が注目されています。偶発的な出会いや自発的なコミュニケーションを誘発するよう設計された共用スペースやラウンジは、部門の垣根を越えたアイデアの交換を促し、新たなビジネスチャンスやイノベーションの土壌を育みます。オフィスは、単独で作業する場所から、チームで価値を創造する場所へとその意味合いを変化させているのです。

法律的な観点から見ると、オフィスビルは建築基準法や消防法といった各種法令に基づき、不特定多数の人が安全に利用できるような構造や設備を備えている必要があります。例えば、避難経路の確保、スプリンクラーや火災報知器などの消防設備の設置、一定の耐震基準のクリアなどが義務付けられています。住居用のマンションとは異なり、事業活動を前提とした高いレベルの安全性と機能性が求められるのが特徴です。

こうした背景から、オフィスビル選びは、賃料や広さといった物理的なスペックだけでなく、自社の事業戦略、企業文化、そして将来のビジョンと、そのビルが持つ機能や価値がどれだけ合致するかという視点で多角的に検討することが不可欠です。適切なオフィスビルを選ぶことは、企業の成長を加速させるための重要な投資であると言えるでしょう。

オフィスビルの主な種類と特徴

オフィスビルと一言で言っても、その規模やグレード、用途によって様々な種類が存在します。自社の事業内容や企業規模、そして将来の展望に合ったビルを選ぶためには、それぞれの特徴を正しく理解しておくことが重要です。ここでは、代表的なオフィスビルの種類とその特徴、メリット・デメリットを解説します。

| ビルの種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット | 主な対象企業 |

|---|---|---|---|---|

| ハイグレードビル | 最新設備、優れた立地、高い知名度、充実した共用施設 | 企業イメージ向上、優秀な人材確保、高い安全性・快適性 | 賃料・共益費が高い、入居審査が厳しい | 大手企業、外資系企業、ブランド重視の企業 |

| 大規模ビル | 延床面積が大きい、ワンフロアが広い、レイアウト自由度が高い | 大人数を1フロアに収容可能、コミュニケーション活性化 | 賃料・共益費が高い傾向、管理ルールが厳しい場合がある | 本社機能を集約したい企業、数百人規模の企業 |

| 中小規模ビル | 物件数が豊富、様々な立地・賃料帯から選べる | コストを抑えやすい、選択肢が広い | 設備や管理体制の差が大きい、見極めが必要 | スタートアップ、中小企業、コスト重視の企業 |

| 一棟貸しビル | ビル一棟を自社で占有、看板設置や内装の自由度が高い | 独自のブランド構築、高いセキュリティとプライバシー | 管理・維持コストが全て自社負担、初期投資が大きい | 自社ブランドを確立したい企業、研究開発拠点など |

| 複合ビル | オフィス、商業施設、ホテルなどが一体化 | 従業員の利便性向上、職住近接の実現 | 不特定多数の人が出入りする、セキュリティ管理が重要 | BtoC企業、従業員満足度を重視する企業 |

| 住居兼事務所ビル(SOHO) | 住居用物件を事務所として利用、小規模 | 家賃とオフィス賃料を一本化、通勤不要 | 法人登記や看板設置の制約、社会的信用性の課題 | フリーランス、創業直後のスタートアップ |

ハイグレードビル

ハイグレードビルは、都心の一等地や主要ビジネスエリアに立地し、最新鋭の設備と卓越したデザイン、高い知名度を兼ね備えた最高級クラスのオフィスビルを指します。ランドマーク的な存在となっているビルも多く、入居していること自体が企業のステータスとなります。

特徴としては、まず優れた耐震性能が挙げられます。最新の免震・制震構造を採用していることが多く、大規模な地震が発生した際にも事業継続を可能にするBCP(事業継続計画)対策が充実しています。非常用自家発電装置を備え、停電時にも数日間は主要な業務を継続できるビルも少なくありません。

設備面では、テナントごとに温度調整が可能な個別空調システム、十分な電気容量、高速インターネット回線、セキュリティゲートによる厳格な入退館管理システムなどが標準装備されています。また、開放感を演出する高い天井高(2.8m以上が目安)や、配線を床下に収納できるOAフロアも完備されています。

最大のメリットは、企業のブランドイメージを飛躍的に高められる点です。一流企業が集まるビルに入居することで、取引先や金融機関からの信用度が向上し、ビジネスを円滑に進めやすくなります。また、快適で安全、かつステータスのある労働環境は、優秀な人材を惹きつけ、リテンション(人材定着)にも繋がります。

一方で、デメリットは賃料や共益費が非常に高額であること、そして入居審査が厳しいことです。企業の財務状況や事業内容などが厳しくチェックされるため、誰もが入居できるわけではありません。

大規模ビル

大規模ビルは、延床面積が10,000坪(約33,000㎡)を超えるような、非常に規模の大きなオフィスビルを指します。ハイグレードビルと重なる部分も多いですが、こちらは特にその「規模」に焦点が当てられます。

最大の特徴は、基準階面積(ワンフロアの面積)が広いことです。数百坪から、中には1,000坪を超えるフロアを持つビルもあり、数百人規模の従業員をワンフロアに集約できます。これにより、部署間のコミュニケーションが活性化し、組織としての一体感を醸成しやすくなります。また、柱が少ない無柱空間を実現しているビルも多く、レイアウトの自由度が高いのも魅力です。

共用施設が充実している点も特徴の一つです。低層階に飲食店やコンビニ、クリニック、フィットネスジムが入っていたり、入居テナント専用のカフェテリアや大規模なカンファレンスルーム、託児所などを備えているビルもあります。

メリットは、前述の通り組織の一体感醸成やコミュニケーション活性化に繋がる点です。また、多くの企業や人が集まるため、ビル内で新たなビジネス交流が生まれる可能性もあります。

デメリットとしては、やはり賃料が高額になる傾向があるほか、多くのテナントが入居しているため、エレベーターの待ち時間が長くなる可能性がある、ビル独自の細かなルール(搬入出の時間制限など)に従う必要がある、といった点が挙げられます。

中小規模ビル

中小規模ビルは、ハイグレードビルや大規模ビルに分類されない、最も一般的で物件数が多いタイプのオフィスビルです。明確な定義はありませんが、延床面積が数千坪程度までのビルを指すことが多いです。

最大の特徴は、その多様性にあります。都心から郊外まであらゆるエリアに存在し、築年数、設備、規模、賃料も千差万別です。そのため、自社の予算やニーズに合わせて、幅広い選択肢の中から物件を探すことができます。

メリットは、コストを比較的抑えやすい点です。ハイグレードビルと比較して賃料が手頃な物件が多く、特にスタートアップや中小企業にとっては現実的な選択肢となります。また、ワンフロアを専有できる小規模なビルも多く、プライベートなオフィス環境を確保しやすい場合もあります。

デメリットは、ビルごとにスペックの差が非常に大きいことです。築年数が古いビルでは、耐震性や設備の老朽化に注意が必要です。空調がフロア全体で一括管理されるセントラル方式であったり、電気容量が不足していたり、インターネット回線が古いままだったりするケースもあります。そのため、物件を選ぶ際には、賃料だけでなく、設備の詳細や管理状態を一つひとつ丁寧に確認する必要があります。

一棟貸しビル

一棟貸しビルは、その名の通り、ビル一棟をまるごと一つの企業が賃借する形態です。自社ビルを所有するのと似た感覚で利用できるのが特徴です。

最大のメリットは、圧倒的な自由度の高さです。外壁に自社のロゴや大きな看板を設置したり、エントランスのデザインを自由に変更したりと、ビル全体を自社のブランドイメージに合わせてカスタマイズできます。内装のレイアウトも完全に自由で、自社の企業文化を体現したオフィス空間を創造できます。また、他のテナントがいないため、セキュリティ管理を自社で完結でき、高い機密性を保持することが可能です。

デメリットは、コスト負担が大きいことです。賃料はもちろん、通常は貸主が負担する建物の維持管理費(外壁の清掃や修繕、エレベーターの保守点検など)の一部または全部を借主が負担する契約になることが多く、ランニングコストが高額になります。また、入居時の内装工事や退去時の原状回復工事も大規模になりがちで、初期投資と原状回復費用が膨らむ可能性があります。そのため、長期的な利用を前提とした、体力のある企業向けの選択肢と言えます。

複合ビル

複合ビルは、オフィス機能だけでなく、商業施設(ショップ、レストラン)、ホテル、文化施設(劇場、美術館)、住居(タワーマンション)など、複数の異なる用途が一体となった大規模な開発施設を指します。六本木ヒルズやミッドタウンなどがその代表例です。

特徴は、そのビル内や周辺エリアだけで生活の様々なニーズが完結する利便性の高さです。仕事帰りに買い物や食事を楽しんだり、フィットネスジムで汗を流したりと、従業員のワークライフバランスの向上に大きく貢献します。

メリットは、この高い利便性による従業員満足度の向上です。通勤の利便性もさることながら、就業後の楽しみが増えることは、働く上での大きな魅力となります。また、多様な人々が集まる活気ある環境は、新たな刺激やインスピレーションを与えてくれるかもしれません。

デメリットとしては、不特定多数の人が常に出入りするため、オフィスエリアのセキュリティを強固にする必要がある点が挙げられます。また、イベント開催時などは周辺が混雑することもあります。

住居兼事務所ビル(SOHO)

SOHOは「Small Office/Home Office」の略で、住居用として建てられたマンションなどの一室を、事業所としても使用する形態を指します。

メリットは、コストを大幅に削減できる点です。住居とオフィスを兼ねるため、家賃とオフィス賃料を一本化できます。敷金・礼金も事業用物件に比べて安いことが多く、初期費用を抑えられます。また、当然ながら通勤時間はゼロです。

しかし、デメリットや制約も多く存在します。まず、「事務所利用可」とされている物件でなければ契約違反となります。また、利用が許可されていても、法人登記が不可であったり、不特定多数の人の出入りが想定される業種(店舗、塾など)は禁止されていたり、看板や表札の設置が認められないなど、多くの制限が設けられているのが一般的です。来客時のプライバシーの問題や、事業規模の拡大に対応しにくいといった点も考慮する必要があります。

主にフリーランスや、従業員のいない創業直後のスタートアップなど、ごく小規模な事業向けの選択肢と言えるでしょう。

オフィスビルのグレード(等級)とは

オフィスビルを探し始めると、「Aグレード」「Bクラスビル」といった言葉を耳にすることがあります。この「グレード」とは、オフィスビルの品質や格付けを示す一種の指標です。賃料水準や資産価値を測る上で重要な概念ですが、その定義は意外と曖昧です。ここでは、オフィスビルのグレードがどのように決まるのか、そして各グレードがどのような特徴を持つのかを詳しく解説します。

オフィスビルのグレードを決める基準

まず理解しておくべき最も重要な点は、オフィスビルのグレードに公的な統一基準は存在しないということです。この格付けは、主に大手不動産仲介会社や不動産サービス会社が、市場分析や物件紹介の便宜のために、それぞれ独自の基準を設けて分類しているものです。そのため、A社では「Aグレード」とされていても、B社では「Bグレード」と評価されることもあり得ます。

とはいえ、各社が評価に用いる基準には共通する項目が多く、おおよその目安として非常に役立ちます。グレードは、主に以下の要素を総合的に評価して決定されます。

- 立地(Location):

- 最重要項目の一つです。丸の内・大手町、西新宿、渋谷といった主要ビジネスエリアに位置しているか。

- 最寄り駅からの距離(徒歩5分以内など)、利用可能な路線の数。

- 周辺環境のステータスや利便性。

- 規模(Size):

- 延床面積: ビル全体の大きさ。一般的に大きいほど評価が高くなります。例えば、Aグレードの目安として「10,000坪以上」などが設定されることがあります。

- 基準階面積: ワンフロアあたりの賃貸可能な面積。これが広いと、大人数の従業員をワンフロアに集約でき、レイアウトの自由度も高まるため評価されます。

- 築年数と耐震性(Age & Structure):

- 築年数が浅いほど、新しい設備が導入されている可能性が高く、評価も高まります。

- 1981年6月1日に導入された「新耐震基準」を満たしていることは最低条件とされます。

- さらに、地震の揺れを吸収する「制震構造」や、揺れを建物に伝わりにくくする「免震構造」を採用しているビルは、BCP(事業継続計画)の観点から非常に高く評価されます。

- 設備(Facilities):

- 空調: テナントごと、あるいはさらに細かいゾーンごとに温度調整が可能な「個別空調」か、ビル全体で一括管理する「セントラル空調」か。個別空調の方が自由度が高く評価されます。

- 電気容量: OA機器を多用する現代のオフィスでは十分な電気容量が不可欠です。通常、1㎡あたり50VA〜75VA程度が求められます。

- 天井高: 天井が高い(2.8m以上など)と、開放感が生まれ、快適な執務空間となるため評価ポイントです。

- OAフロア: 床下に配線スペース(50mm〜100mm)が確保されているか。フリーアクセスフロアとも呼ばれ、柔軟なレイアウト変更に対応できます。

- BCP対応設備: 非常用自家発電装置の有無やその稼働時間、防災備蓄倉庫の設置など。

- 管理・運営体制(Management):

- エントランスや共用部の清掃状況、美観。

- 警備員の常駐体制(24時間常駐か、日中のみか)。

- ビル管理会社の信頼性や対応の質。

これらの要素を総合的に判断し、各社が独自の重み付けを行って「A」「B」「C」といったグレードに分類しています。

Aグレード(Aクラスビル)

Aグレードビルは、オフィスビル市場における最上位クラスに位置づけられるビルです。一般的に、以下のような基準を満たすビルが該当します。(※あくまで目安であり、会社によって基準は異なります)

- 立地: 都心の一等地、主要ビジネスエリアの中心に位置。

- 規模: 延床面積10,000坪(約33,000㎡)以上、基準階面積300坪(約1,000㎡)以上。

- 築年数: 比較的新しい(築15年以内など)。

- 耐震性: 免震または制震構造を採用。

- 設備: 天井高2.8m以上、OAフロア100mm以上、個別空調、十分な電気容量、非常用発電機などを完備。

これらのビルは、誰もが知るようなランドマークタワーであることが多く、その外観やエントランスは洗練され、高いステータス性を誇ります。入居テナントも国内外の一流企業が名を連ねることがほとんどです。

企業ブランディングや優秀な人材の獲得を最優先に考える大手企業や外資系企業にとって、Aグレードビルは極めて魅力的な選択肢となります。ただし、その分、賃料は最も高額な水準に設定されており、入居審査も非常に厳しいのが特徴です。

Bグレード(Bクラスビル)

Bグレードビルは、Aグレードに次ぐ品質を持つ、優良なオフィスビルを指します。Aグレードほどの突出したスペックや知名度はないものの、オフィスとして十分すぎるほどの機能性と快適性を備えています。

- 立地: 主要ビジネスエリア、またはそれに準ずるエリアに位置。

- 規模: 延床面積5,000坪(約16,500㎡)以上、基準階面積200坪(約660㎡)以上程度が目安。

- 築年数: 築年数はAグレードより幅があるが、大規模なリニューアルが施されていることも多い。

- 耐震性: 新耐震基準を満たしていることはもちろん、制震構造などを備えるビルもある。

- 設備: 天井高2.6m以上、OAフロア、個別空調など、Aグレードに準ずる設備を備えていることが多い。

Bグレードビルは、Aグレードビルと比較してコストパフォーマンスに優れているケースが多く、非常に人気の高いクラスです。大手企業だけでなく、成長中のベンチャー企業や中堅企業も多く入居しています。Aグレードにこだわりはないが、一定水準以上の立地と設備、そして企業イメージを確保したいと考える企業にとって、最も現実的でバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。

Cグレード(Cクラスビル)

Cグレードビルは、Aグレード、Bグレード以外の、いわゆる標準的な中小規模オフィスビルを指します。このクラスのビルは物件数が最も多く、多様性に富んでいます。

- 立地: 駅からの距離が少し離れていたり、ビジネス中心街から少し外れたエリアにあったりする。

- 規模: 延床面積5,000坪未満の中小規模なビルが中心。

- 築年数: 築年数が経過しているビルが多いが、一概には言えない。

- 設備: ビルによってスペックの差が非常に大きい。セントラル空調のビルや、OAフロアではないビルも存在する。

「Cグレード」と聞くと、質が劣るというイメージを持つかもしれませんが、それは誤解です。コストを最優先に考えたい企業にとっては、Cグレードビルは非常に合理的な選択肢です。また、築年数が古くても、オーナーが費用をかけて内装や水回り、空調設備などを全面的にリノベーションし、Bグレードに匹敵するほどの快適性を実現している「隠れた優良物件」も数多く存在します。

グレードはあくまでも物件を探す上での一つの「ものさし」です。最終的には、グレードというラベルに惑わされず、実際に自分の目で内見し、自社の要件を本当に満たしているかを確認することが何よりも重要です。

【エリア別】オフィスビルの賃料相場

オフィスを構える上で、最も気になる要素の一つが賃料です。賃料は企業の固定費に大きな影響を与えるため、自社の予算と照らし合わせながら、慎重にエリアを選定する必要があります。ここでは、日本の主要都市におけるオフィスビルの賃料相場を、最新のデータを基に解説します。

【重要】

ここに記載する賃料相場は、不動産サービス会社が公表しているデータを基にした執筆時点での目安です。市場の状況は常に変動するため、最新かつ詳細な情報については、必ず賃貸オフィス専門の仲介会社等にご確認ください。また、賃料は共益費を含んだ「想定成約賃料」の坪単価(1坪=約3.3㎡)で表記されることが一般的です。

東京主要エリアの賃料相場

日本のビジネスの中心である東京は、エリアによって賃料相場が大きく異なります。特に「都心5区」と呼ばれるエリアは、国内で最も賃料水準が高いことで知られています。

都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)

都心5区は、大手企業の本社や外資系企業が集中する、日本経済の中枢です。各区に特徴的なビジネス街が形成されています。

- 千代田区: 丸の内・大手町・有楽町エリアは、日本を代表する大企業や金融機関が集積する、まさに日本のビジネスの中心地。極めて高いステータス性を誇ります。

- 中央区: 銀座・日本橋・京橋エリアは、歴史ある企業と新しい商業施設が共存し、金融や商業の拠点として栄えています。

- 港区: 新橋・虎ノ門・六本木・赤坂エリアは、官公庁に近く、IT企業、外資系企業、ベンチャー企業など多様な業種が集まります。

- 新宿区: 西新宿エリアには超高層ビル群が立ち並び、大企業の本社が多数あります。交通の要衝でもあります。

- 渋谷区: IT・Web関連のベンチャー企業やスタートアップが数多く集まる「ビットバレー」として知られ、若者文化の発信地でもあります。

【都心5区 オフィスビル賃料相場(想定成約賃料/坪)】

| エリア | 平均賃料(坪単価) |

|---|---|

| 千代田区 | 約 24,000円 |

| 中央区 | 約 21,000円 |

| 港区 | 約 22,000円 |

| 新宿区 | 約 20,000円 |

| 渋谷区 | 約 23,000円 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 東京ビジネス地区 (2024年5月時点) 等の公表データを基に作成。上記は大規模ビルの平均値であり、グレードや立地により大きく異なります。

渋谷区や千代田区(特に丸の内・大手町エリア)が突出して高く、次いで港区が続く傾向にあります。

その他の23区エリア

都心5区に隣接するエリアや、交通の便が良いエリアも、オフィス立地として人気が高まっています。都心5区に比べて賃料が割安になる傾向があり、コストを抑えつつ利便性を確保したい企業に選ばれています。

- 品川区: 新幹線停車駅である品川駅周辺や、五反田・大崎エリアは、交通利便性が高く、再開発も進んでいます。

- 豊島区: 池袋駅周辺は、複数の路線が乗り入れるターミナル駅であり、商業施設も充実しています。

- 目黒区: 中目黒などは、クリエイティブ系の企業に人気があります。

【その他23区主要エリア オフィスビル賃料相場(想定成約賃料/坪)】

| エリア | 平均賃料(坪単価) |

|---|---|

| 品川区 | 約 18,000円 |

| 豊島区 | 約 17,000円 |

参照:各種不動産マーケットレポートを基に作成した目安値です。

都心5区と比較すると、坪単価で数千円の差が出ることが分かります。この差は、広い面積を借りるほど総額に大きく影響します。

大阪市の賃料相場

西日本のビジネスの中心地である大阪市も、エリアごとに特徴と賃料相場が異なります。

- 梅田エリア: JR大阪駅を中心とした、大阪最大のビジネス・商業エリア。百貨店やホテル、超高層オフィスビルが林立しています。

- 淀屋橋・本町エリア: 大阪市役所や日本銀行大阪支店があり、金融機関や大手企業の本社・支社が集まる伝統的なオフィス街です。

- 心斎橋・難波エリア: 商業・エンターテイメントの中心地ですが、近年はスタートアップ向けのオフィスなども増えています。

【大阪市 オフィスビル賃料相場(想定成約賃料/坪)】

| エリア | 平均賃料(坪単価) |

|---|---|

| 大阪市全体 | 約 14,000円 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 大阪ビジネス地区 (2024年5月時点) 等の公表データを基に作成。

東京と比較すると賃料水準は低いものの、梅田エリアなどの一等地では坪単価20,000円を超えるハイグレードビルも存在します。

名古屋市の賃料相場

日本の三大都市圏の一つ、名古屋市では、特に名古屋駅周辺と栄エリアがビジネスの中心です。

- 名駅(名古屋駅)エリア: リニア中央新幹線の開業を控え、大規模な再開発が進行中。超高層ビルが次々と建設され、勢いのあるエリアです。

- 伏見・丸の内エリア: 金融機関や専門職の事務所が多く集まる、落ち着いた雰囲気のオフィス街です。

- 栄エリア: 百貨店などが集まる名古屋最大の繁華街であり、オフィスビルも多数存在します。

【名古屋市 オフィスビル賃料相場(想定成約賃料/坪)】

| エリア | 平均賃料(坪単価) |

|---|---|

| 名古屋市全体 | 約 13,000円 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 名古屋ビジネス地区 (2024年5月時点) 等の公表データを基に作成。

特に名駅エリアは再開発の影響で賃料が上昇傾向にあります。

福岡市の賃料相場

アジアへのゲートウェイとして成長著しい福岡市は、スタートアップ支援に力を入れていることでも知られています。

- 博多エリア: 九州の玄関口である博多駅を中心に、オフィスビルが集積しています。

- 天神エリア: 福岡最大の商業エリア。「天神ビッグバン」と呼ばれる大規模な再開発プロジェクトが進行中で、新しいオフィスビルが次々と誕生しています。

【福岡市 オフィスビル賃料相場(想定成約賃料/坪)】

| エリア | 平均賃料(坪単価) |

|---|---|

| 福岡市全体 | 約 14,000円 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 福岡ビジネス地区 (2024年5月時点) 等の公表データを基に作成。

天神ビッグバンの影響により、天神エリアの賃料は上昇傾向が続いており、新たなハイグレードビルの供給が相場を押し上げています。

これらの相場感を頭に入れつつ、自社の事業内容(来客の多さ、従業員の通勤エリアなど)と予算を総合的に勘案し、最適なエリアを絞り込んでいくことが、賢いオフィス選びの第一歩となります。

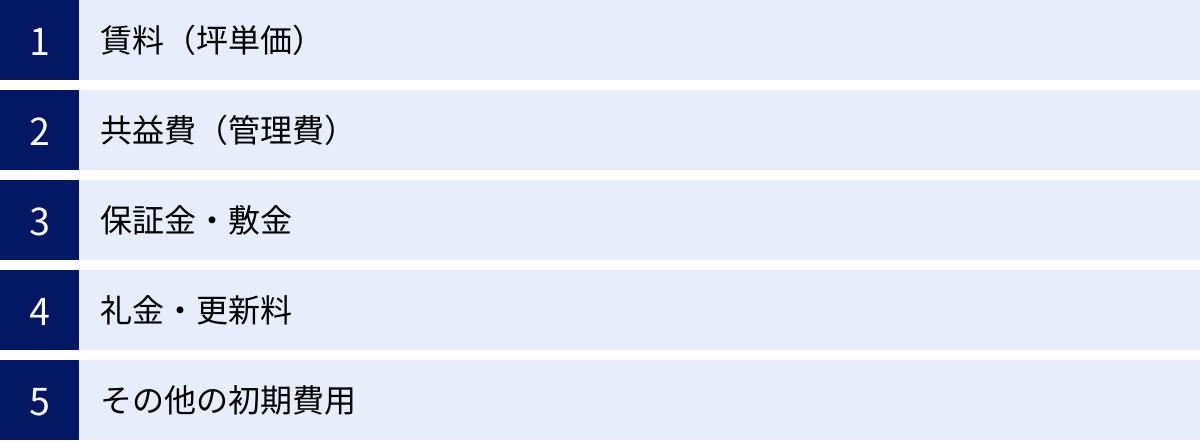

オフィスビルの賃料に含まれる費用内訳

オフィスビルを借りる際には、月々支払う「賃料」以外にも様々な費用が発生します。特に契約時にはまとまった初期費用が必要となるため、資金計画を立てる上では全体像を正確に把握しておくことが不可欠です。ここでは、オフィスビルの契約に関わる主な費用の内訳を解説します。

賃料(坪単価)

賃料は、オフィススペースそのものの使用対価として、毎月貸主に支払う費用です。オフィスビルの賃料は、一般的に「坪単価」で表示されます。

坪単価とは、1坪(約3.30578㎡)あたりの月額賃料のことです。例えば、坪単価が20,000円の物件で50坪の区画を借りる場合、月額賃料は「20,000円 × 50坪 = 100万円」となります。

物件情報を見る際には、表示されている賃料が「税抜」か「税込」かを確認することも重要です。事業用の家賃には消費税がかかります。

また、賃料の表示方法には「ネット(Net)契約」と「グロス(Gross)契約」の2種類があります。

- ネット契約: 賃料と共益費が別々に表示・請求される方式。

- グロス契約: 賃料に共益費が含まれている方式。坪単価が「共益費込」と記載されます。

どちらの方式でも支払う総額は変わりませんが、内訳を正確に理解するために、契約方式を確認しておきましょう。

共益費(管理費)

共益費(管理費とも呼ばれる)は、賃借する専用スペース以外の「共用部分」を維持管理するために必要な費用です。これも通常、賃料と同様に坪単価で設定され、毎月支払います。

共益費が充てられる主な用途は以下の通りです。

- エントランス、廊下、階段、トイレなどの清掃費用

- 共用部分の光熱費(電気代、水道代)

- エレベーターや空調設備などの保守点検費用

- 警備員の人件費や機械警備システムの費用

- 建物全体の管理・運営に関わる費用

注意すべき点は、共益費に含まれるサービスの範囲がビルによって異なることです。例えば、あるビルでは共用トイレのトイレットペーパー代が共益費に含まれているのに、別のビルでは各テナント負担、といったケースもあります。契約前に、共益費に何が含まれ、何が含まれないのかを書面でしっかり確認することがトラブルを避けるために重要です。

保証金・敷金

保証金・敷金は、契約時に借主が貸主に預け入れる担保金です。オフィス賃貸では「保証金」という呼称が一般的ですが、住居用の「敷金」と法的な性質はほぼ同じです。

その主な目的は、

- 賃料滞納時の補填: 借主が賃料を支払えなくなった場合に、この保証金から充当されます。

- 原状回復費用の担保: 退去時に、借主の故意・過失によって生じた損耗の修繕費用や、契約に基づき入居時の状態に戻すための原状回復工事費用に充てられます。

保証金の相場は、月額賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が一般的です。例えば、月額賃料100万円のオフィスであれば、600万円から1,200万円という高額な資金を契約時に預ける必要があります。これは初期費用の中で最も大きな割合を占めるため、十分な準備が必要です。

預けた保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。しかし、契約内容によっては「償却」という特約が付いている場合があります。

償却とは、契約期間中や解約時に、保証金の一部が理由の如何を問わず返還されない制度です。「保証金のうち〇ヶ月分を償却」「毎年〇%を償却」といった形で定められており、実質的な礼金のような性質を持ちます。この償却の有無と割合は、契約前に必ず確認すべき重要事項です。

礼金・更新料

- 礼金: 契約時に、賃貸借契約を結ぶことへの謝礼として貸主に支払う費用です。保証金・敷金とは異なり、解約時に返還されることはありません。相場は月額賃料の1〜2ヶ月分ですが、礼金なし(ゼロ)の物件も存在します。

- 更新料: 契約期間が満了し、契約を更新する際に貸主に支払う費用です。一般的な契約期間である2年ごとに発生することが多いです。相場は「新賃料の1ヶ月分」程度です。長期的な入居を考えている場合は、このランニングコストも考慮に入れておく必要があります。

その他の初期費用

上記の主要な費用以外にも、契約から入居までには様々な費用が発生します。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産仲介会社に支払う成功報酬です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、一般的には賃料の1ヶ月分+消費税が相場です。

- 火災保険料: 万が一の火災や水漏れなどに備えるための保険です。多くの場合、賃貸借契約の条件として加入が義務付けられています。保険料は、建物の構造や補償内容によって異なります。

- 入居工事費: オフィスの内装工事、電話回線やインターネット回線の引き込み工事、パーテーションの設置など、入居にあたって必要な工事の費用です。自社の希望するオフィス環境を構築するために必要な費用であり、規模によっては数百万円以上かかることもあります。

- その他: 鍵の交換費用、看板の作成・設置費用、引っ越し費用、新しいオフィス家具の購入費用なども必要です。

このように、オフィスを借りるためには、月額賃料の10ヶ月分以上の資金が初期費用として必要になることも珍しくありません。事前にこれらの費用項目を全てリストアップし、漏れのない資金計画を立てることが、オフィス移転を成功させるための第一歩となります。

失敗しない!オフィスビル選びの8つの重要ポイント

オフィスビル選びは、多角的な視点から慎重に検討しなければ、後悔に繋がる可能性があります。「賃料が安い」という理由だけで決めてしまうと、従業員の不満が募ったり、業務効率が低下したり、採用活動に悪影響が出たりと、様々な問題を引き起こしかねません。ここでは、オフィス移転で失敗しないために押さえておくべき8つの重要ポイントを解説します。

① 立地と交通アクセス

立地は、オフィス選びにおいて最も重要な要素の一つと言っても過言ではありません。一度オフィスを構えると簡単には動かせないため、慎重な検討が必要です。

- 従業員の通勤利便性: 従業員の通勤時間は、日々の満足度や生産性に直結します。主要な居住エリアからのアクセスが良いか、複数の路線が利用できるか、乗り換えはスムーズかなどを考慮しましょう。移転によって大半の従業員の通勤時間が大幅に長くなるような立地は、離職に繋がるリスクもあります。

- 取引先へのアクセス: 営業担当者や来客の利便性も重要です。主要な取引先や顧客がいるエリアへのアクセスが良い立地は、ビジネスチャンスを広げる上で有利に働きます。

- 採用活動への影響: 魅力的な立地は、採用活動においても強力な武器となります。交通の便が良く、周辺環境が充実しているオフィスは、求職者にとって魅力的であり、優秀な人材を惹きつけやすくなります。

- 駅からの距離と道のり: 「駅から徒歩5分」と記載されていても、実際に歩いてみると急な坂道があったり、歩道が狭く危険だったり、夜道が暗かったりすることもあります。必ず自分の足で、朝・昼・夜の異なる時間帯に歩いて確認することが重要です。

② 賃料と予算のバランス

オフィスの賃料は、経営における最大の固定費の一つです。事業計画と照らし合わせて、無理のない予算を設定することが不可欠です。

- 総額コストの把握: 月々の賃料や共益費だけでなく、保証金、内装工事費などの初期費用、そして更新料や原状回復費用といった将来発生するコストまで含めたトータルコストを試算しましょう。

- 経営への影響: 賃料が経営を圧迫しないよう、売上予測や事業計画に基づいた上限予算を明確に設定することが重要です。一般的に、賃料の目安は売上高の10%以内などと言われますが、業種や成長ステージによって適切な比率は異なります。身の丈に合わない高額なオフィスは、事業の柔軟性を失わせる原因となります。

③ ビルの規模と面積

オフィスの広さは、従業員の快適性や業務効率に直接影響します。

- 必要面積の算出: 一般的に、従業員一人あたりに必要な面積は1.5坪〜3坪程度が目安とされています。これには、執務スペースだけでなく、会議室、役員室、リフレッシュスペース、サーバールーム、倉庫なども含めて計算する必要があります。

- 将来計画の考慮: 現在の従業員数だけでなく、数年後の事業拡大や人員増強計画も見越して、少し余裕のある広さを確保するのが賢明です。手狭になってすぐに再度移転、となると多大なコストと手間がかかります。

- レイアウトの自由度: 同じ面積でも、部屋の形や柱の位置によって、使い勝手は大きく変わります。長方形や正方形で、室内に柱がない「無柱空間」は、レイアウトの自由度が高く、スペースを効率的に活用できます。内見時には、図面と照らし合わせながら、自社の希望するレイアウトが可能かシミュレーションしてみましょう。

④ 築年数と耐震基準

従業員の安全確保と事業継続の観点から、建物の安全性は絶対に妥協できないポイントです。

- 新耐震基準の確認: 建築基準法は1981年6月1日に大きく改正されました。この日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」を満たしており、震度6強〜7程度の大規模地震でも倒壊しないことが求められています。最低でも「新耐身基準」をクリアしている物件を選ぶようにしましょう。

- BCP(事業継続計画)の視点: さらに高い安全性を求めるなら、地震の揺れを吸収する「制震構造」や、揺れを建物に伝えにくくする「免震構造」を採用したビルが望ましいです。これらの構造は、建物本体の損傷を防ぐだけでなく、室内の什器の転倒なども抑制し、災害後の迅速な事業再開を可能にします。

- 築年数とメンテナンス状況: 築年数が古くても、適切なメンテナンスや大規模修繕(リノベーション)が行われていれば、快適性や安全性に問題ない場合も多くあります。逆に、築浅でも管理がずさんなビルは避けるべきです。築年数という数字だけでなく、共用部や設備の管理状態を実際に見て判断することが重要です。

⑤ ビルのグレードと外観

オフィスは「会社の顔」です。ビルの外観やエントランスの雰囲気は、来客や取引先に与える第一印象を決定づけ、企業ブランディングに大きく影響します。

- 第一印象: 来客が最初に目にするエントランスは、清潔感があり、洗練されたデザインであることが望ましいです。重厚感のあるエントランスは信頼性を、明るく開放的なエントランスは先進性を演出します。

- 企業イメージとの合致: 自社のブランドイメージや企業文化と、ビルの持つ雰囲気が合っているか検討しましょう。例えば、歴史と伝統を重んじる企業が、奇抜で前衛的なデザインのビルに入居すると、ちぐはぐな印象を与えてしまうかもしれません。

- 共用部の清潔感: エレベーターホール、廊下、トイレといった共用部分が清潔に保たれているかは、そのビルの管理品質を測るバロメーターです。細部まで手入れが行き届いているビルは、入居テナントも快適に過ごせます。

⑥ 設備(空調・電気容量・インターネット環境)

日々の業務の快適性や効率を左右するのが、オフィスの設備です。見た目では分かりにくい部分なので、契約前に細かく確認する必要があります。

- 空調システム: 「個別空調」か「セントラル空調」かは大きな違いです。個別空調はフロアや区画ごとに自由に温度設定やON/OFFが可能で、残業時や休日出勤時にも対応しやすいのがメリットです。一方、セントラル空調はビル全体で一括管理されるため、時間外の利用に制限があったり、追加料金がかかったりすることがあります。

- 電気容量: PCやサーバー、複合機など、オフィスでは多くの電力を消費します。特にIT企業やデザイン会社など、高性能な機器を多用する業種では、十分な電気容量が確保されているか確認が必須です。容量が不足すると、増設工事に高額な費用がかかる場合があります。

- インターネット環境: 光ファイバー回線がどこまで引き込まれているか(MDF盤までか、各フロアまでか)、利用できる通信キャリアに制限はないかなどを確認しましょう。

- その他: 天井の高さ(開放感に影響)、OAフロアの有無(配線のしやすさ)、コンセントの位置と数なども、レイアウトを決める上で重要な要素です。

⑦ セキュリティ体制

企業の機密情報や従業員の安全を守るため、セキュリティ体制のチェックは欠かせません。

- 入退館管理: 警備員の常駐時間(24時間か日中のみか)、機械警備システムの有無、ICカードなどによる入退館管理システムの導入状況などを確認します。

- 24時間利用の可否: 深夜残業や休日出勤が多い業種の場合、24時間365日、自由に入退館できるかは重要なポイントです。

- エレベーターのセキュリティ: 不停止機能(契約階以外には停止しない機能)があるかどうかも、セキュリティレベルを高める上で有効です。自社が取り扱う情報の重要度に応じて、必要なセキュリティレベルを見極めましょう。

⑧ 周辺環境(飲食店・銀行など)

オフィスビルそのものだけでなく、その周辺環境も従業員の満足度や利便性に大きく影響します。

- ランチ環境: 周辺に飲食店やコンビニ、弁当屋などが充実しているかは、従業員にとって非常に重要です。選択肢が少ないと、日々のランチが悩みの種になってしまいます。

- ビジネスインフラ: 銀行の支店やATM、郵便局が近くにあると、経理業務などがスムーズに進みます。

- 周辺の雰囲気: 緑豊かな公園が近くにある、落ち着いた雰囲気の街並みであるなど、働く環境としての魅力も考慮したいポイントです。実際に周辺を歩き、雰囲気や治安、利便性を肌で感じることが大切です。

これらの8つのポイントを網羅的にチェックし、優先順位をつけながら物件を比較検討することが、後悔のないオフィスビル選びに繋がります。

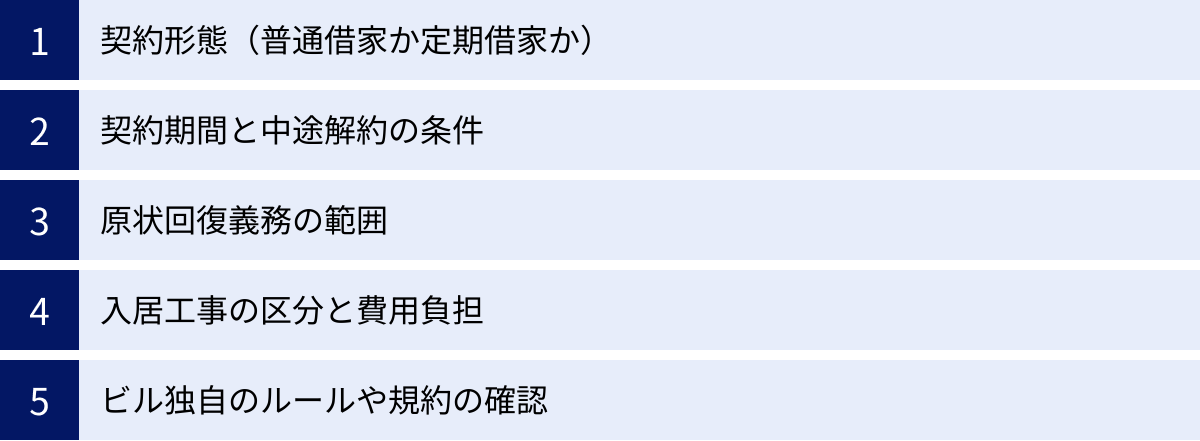

オフィスビル契約時に必ず確認すべき注意点

理想的なオフィスビルが見つかった後、最後の関門となるのが賃貸借契約です。オフィスビルの契約書は専門用語が多く、内容も複雑です。ここで内容を十分に確認せずにサインしてしまうと、後々「こんなはずではなかった」というトラブルや、想定外の費用負担に繋がる可能性があります。ここでは、契約時に必ず確認すべき特に重要な注意点を解説します。

契約形態(普通借家か定期借家か)

オフィスビルの賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、この違いは借主の権利に大きく影響するため、最初に必ず確認しなければなりません。

| 契約形態 | 特徴 | メリット(借主側) | デメリット(借主側) |

|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 契約期間の定めはあるが、借主が希望すれば原則として契約は更新される。貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要。 | 長期的に安定して借り続けられる。貸主から一方的に退去を求められるリスクが低い。 | 賃料が定期借家に比べて高めに設定されることがある。 |

| 定期借家契約 | 契約期間の満了によって、契約関係が確定的に終了する。更新という概念がなく、引き続き入居するには「再契約」が必要。 | 契約期間が定められている分、賃料が相場より安く設定されることがある。短期間の利用を前提とする場合に適している。 | 期間満了時に貸主の合意がなければ再契約できず、退去しなければならない。事業の継続性が不安定になるリスクがある。 |

普通借家契約は、借地借家法によって借主の権利が強く保護されており、長期間にわたって事業の拠点を安定させたい企業に向いています。

一方、定期借家契約は、貸主が将来的な建て替えや売却を計画している場合などに用いられることが多く、借主は期間満了と共に退去する可能性があることを常に念頭に置く必要があります。

自社の事業計画(長期的な拠点としたいのか、数年間のプロジェクト用のオフィスなのか等)を考慮し、どちらの契約形態が自社にとって有利なのかを慎重に判断する必要があります。

契約期間と中途解約の条件

契約書に記載されている契約期間と、その期間が満了する前に解約する場合の条件は、必ず確認すべき重要項目です。

- 契約期間: オフィスビルの契約期間は2年間が一般的ですが、3年や5年といった契約もあります。

- 中途解約予告期間: 契約期間の途中で解約する場合、何ヶ月前までに貸主に通知しなければならないかを定めた条項です。オフィスビルの場合、一般的に6ヶ月前予告とされていることが多く、住居用の1ヶ月前予告とは大きく異なります。つまり、解約を決めてから実際に退去するまで、最低6ヶ月分の賃料を支払い続ける必要があります。

- 違約金(解約ペナルティ): 中途解約の際に、予告期間分の賃料とは別に、違約金の支払いを定めている契約もあります。「中途解約の場合は、残存期間の賃料相当額を支払う」「賃料の〇ヶ月分を違約金として支払う」といった条項には特に注意が必要です。

事業環境の変化が激しいスタートアップなど、将来の不確実性が高い企業にとっては、この中途解約条項が厳しい物件は大きなリスクとなります。契約前に、解約の条件を正確に把握し、自社の事業リスクと照らし合わせて検討することが重要です。

原状回復義務の範囲

原状回復は、オフィスビルの賃貸借契約において最もトラブルが発生しやすい項目です。退去時に想定外の高額な費用を請求されるケースも少なくありません。

「原状回復」とは、文字通り「原状(=入居時の状態)に回復させる」義務のことです。住居用の賃貸では、国土交通省のガイドラインにより、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主の負担とされています。しかし、オフィスビルなどの事業用賃貸では、このガイドラインは直接適用されず、契約書に記載された特約が優先されます。

オフィスビルの契約では、「通常損耗も含めて、すべて借主の負担で原状回復を行う」といった特約が盛り込まれていることが一般的です。

具体的にどこまでが借主の負担範囲となるのか、契約書で徹底的に確認する必要があります。

- 壁紙やカーペットの全面張り替え

- 天井や壁の再塗装

- クリーニングの範囲とレベル

- 入居時に設置したパーテーションや造作物の撤去

- 電話線やLANケーブルなどの配線撤去

契約時に、入居前の状態を写真や動画で詳細に記録しておくこと、そして原状回復工事の仕様や業者選定について、貸主側と事前に取り決めを交わしておくことが、後のトラブルを未然に防ぐために極めて重要です。

入居工事の区分と費用負担

入居時に行う内装工事には、その内容によって「A工事」「B工事」「C工事」という3つの区分があり、誰が費用を負担し、誰が工事業者を選定するかが異なります。

- A工事: ビルの躯体や共用部など、建物全体に関わる工事。エレベーター、空調の基幹設備、防災設備などが該当します。工事費用は貸主が負担し、工事業者も貸主が指定します。

- B工事: 借主の要望に基づき、貸主側の指定業者が行う工事。分電盤の増設や空調設備の移設、スプリンクラー増設など、ビルの基本性能に影響を与える工事が該当します。工事費用は借主が負担しますが、工事業者は貸主指定のため、借主は相見積もりを取ることができず、費用が割高になる傾向があります。

- C工事: 借主が専有スペース内で行う内装工事。パーテーションの設置、壁紙や床材の変更、電話・LAN工事などが該当します。工事費用は借主が負担し、工事業者も借主が自由に選定できます。

特に注意が必要なのはB工事です。費用負担者である借主に業者選定権がないため、工事費用が不透明になりがちです。契約前に、どのような工事がB工事に該当するのか、その工事範囲と費用負担のルールを明確に確認し、必要であれば概算見積もりを提示してもらうなどの交渉を行いましょう。

ビル独自のルールや規約の確認

賃貸借契約書本体だけでなく、別紙として添付されている「管理規約」や「使用細則」にも必ず目を通してください。ここには、そのビルで快適に過ごすための具体的なルールが定められています。

- 看板の設置: 設置できる場所、サイズ、デザイン、費用負担に関する規定。

- 利用時間: 24時間利用可能か、夜間や休日の入館方法。

- 空調の利用: 時間外利用の可否、申請方法、追加料金の有無。

- ゴミ出し: 分別の方法、収集日、ゴミ処理費用の負担。

- 喫煙: 喫煙所の有無、場所、利用時間。

- 搬入・搬出: 利用できるエレベーターや時間帯の制限。

これらのルールを契約前に知っておかないと、入居後に「想定していた働き方ができない」「追加費用が頻繁に発生する」といった問題が生じます。細部までしっかりと読み込み、不明な点は必ず質問して解消しておくことが、円滑なオフィス運営の鍵となります。

オフィスビルの効率的な探し方

自社に最適なオフィスビルを見つけ出すには、やみくもに探すのではなく、効率的なアプローチが必要です。情報収集の方法や相談先をうまく活用することで、時間と労力を節約し、より良い条件の物件に出会う確率を高めることができます。ここでは、オフィスビル探しの代表的な3つの方法を紹介します。

賃貸オフィス専門の仲介会社に相談する

最も確実で効率的な方法は、賃貸オフィスを専門に扱う不動産仲介会社に相談することです。特に初めてのオフィス移転や、多忙で物件探しに時間を割けない担当者にとっては、強力なパートナーとなります。

- メリット:

- 非公開物件の情報: Webサイトなどには掲載されていない「非公開物件」や、これから空き予定の「先行情報」を紹介してもらえる可能性があります。好条件の物件は、市場に出る前に水面下で決まってしまうことも少なくありません。

- 専門的な知識と提案力: オフィス市場の動向や各エリアの特性、ビルごとの詳細な情報(設備の仕様、管理状況など)を熟知しており、自社の希望条件や予算を伝えるだけで、プロの視点から最適な物件を複数提案してくれます。自分たちでは思いもよらなかったエリアや物件を提案され、視野が広がることもあります。

- 条件交渉の代行: 賃料やフリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)、その他の契約条件について、貸主との交渉を代行してくれます。個人で交渉するよりも、有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 煩雑な手続きのサポート: 内見の手配から契約書のチェック、重要事項説明まで、移転に関わる煩雑な手続きをサポートしてくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

- 仲介会社の選び方:

仲介会社と一言で言っても、得意なエリアや物件の規模(大規模ビルに強い、中小規模ビルに強いなど)が異なります。自社の希望に合った強みを持つ会社を選ぶことが重要です。複数の仲介会社に相談し、その提案内容や担当者の対応を比較検討して、最も信頼できるパートナーを見つけることをおすすめします。

オンラインの物件検索サイトを活用する

現在では、賃貸オフィスに特化したオンラインの物件検索サイトも数多く存在します。これらを活用することで、オフィス探しを手軽に始めることができます。

- メリット:

- 手軽さと情報量: いつでもどこでも、エリアや面積、賃料などの条件で絞り込みながら、膨大な数の物件情報を閲覧できます。様々な物件を比較検討することで、希望エリアの賃料相場感を掴むのに非常に役立ちます。

- 初期段階の情報収集に最適: 具体的に仲介会社に相談する前に、「どんな物件があるのか」「自社の予算でどのくらいの広さのオフィスが借りられるのか」といった全体像を把握するためのツールとして非常に有効です。

- デメリット・注意点:

- 情報の鮮度: 掲載されている情報が古く、すでに契約済みになっている「おとり物件」が混じっている可能性もあります。気になる物件を見つけたら、すぐに問い合わせて空室状況を確認する必要があります。

- 情報の網羅性: Webサイトに掲載されているのは、市場に出回っている物件の一部に過ぎません。前述の通り、本当に条件の良い物件は公開される前に成約してしまうことが多いため、サイトだけの情報に頼るのは危険です。

最も賢い進め方は、オンラインの検索サイトで相場感や希望条件を固めつつ、並行して信頼できる仲介会社に相談し、より質の高い情報を得ることです。

居抜きオフィスも選択肢に入れる

コストをできるだけ抑えたい、特に初期費用を削減したいと考える企業にとって、「居抜きオフィス」は非常に魅力的な選択肢となり得ます。

- 居抜きオフィスとは:

前の入居テナントが使用していた内装(パーテーション、会議室など)や設備、什器(デスク、椅子など)を、そのまま引き継いで入居できる物件のことです。退去する企業にとっては原状回復費用を削減でき、次に入居する企業にとっては内装工事費を削減できるという、双方にメリットのある仕組みです。 - メリット:

- 初期費用の大幅な削減: 通常であれば数百万円以上かかることもある内装工事費が不要、あるいは大幅に削減できます。オフィス家具などを引き継げる場合は、その購入費用も節約できます。

- 入居までの期間短縮: 内装工事の設計や施工にかかる期間が不要なため、契約から入居までの時間を大幅に短縮できます。急な増員などで、スピーディーに移転したい場合に特に有効です。

- デメリット・注意点:

- レイアウトの自由度が低い: 前のテナントの内装をそのまま利用するため、自社の希望通りにレイアウトを変更することが難しくなります。自社の業務フローや企業文化に合わないレイアウトの場合、かえって業務効率が低下するリスクもあります。

- 設備の劣化・不具合のリスク: 引き継いだ設備や什器が老朽化していたり、不具合があったりする可能性もあります。引き継ぐ前に、状態をしっかりと確認する必要があります。

- 希望条件とのマッチング: 自社の希望するエリア、広さ、そして内装のデザインが、すべて合致する居抜き物件に出会えるかはタイミング次第であり、選択肢は限られます。

自社の希望するレイアウトと、居抜きオフィスの現状の内装がうまく合致すれば、これ以上ないほどコストパフォーマンスの高い選択肢となります。通常のオフィス探しと並行して、居抜き物件の情報もチェックしてみる価値は十分にあるでしょう。

まとめ

本記事では、オフィスビルの賢い選び方について、その基礎知識から種類別の特徴、エリアごとの賃料相場、契約時の注意点、そして効率的な探し方まで、網羅的に解説してきました。

オフィスビル選びは、単に「働く場所」を探す作業ではありません。それは、企業の未来を形作るための重要な戦略的投資です。適切なオフィスは、従業員のモチベーションと生産性を高め、優れた人材を惹きつけ、企業のブランド価値を向上させ、ひいては事業そのものの成長を力強く後押しします。

最後に、失敗しないオフィスビル選びのための要点を改めて確認しましょう。

- 目的と予算の明確化: なぜ移転するのか、移転によって何を達成したいのかという目的を明確にし、事業計画に基づいた無理のない予算(初期費用とランニングコストの両方)を設定することが全ての始まりです。

- 多角的な視点での物件評価: 賃料や広さだけでなく、立地、ビルのグレード、耐震性、設備、セキュリティ、周辺環境といった8つの重要ポイントを多角的に評価し、自社の優先順位と照らし合わせて判断することが不可欠です。

- 契約内容の徹底的な確認: 「普通借家か定期借家か」「中途解約の条件」「原状回復義務の範囲」など、契約書に記載された内容は、将来のトラブルや予期せぬコストを避けるために、細部まで徹底的に読み込み、理解する必要があります。

- 専門家の積極的な活用: 賃貸オフィス専門の仲介会社は、非公開物件の情報提供から条件交渉まで、移転プロセス全体を力強くサポートしてくれる頼れるパートナーです。オンラインでの自己調査と並行して、プロの知見を積極的に活用しましょう。

オフィス移転は、企業にとって一大プロジェクトです。時間もコストもかかりますが、そのプロセスを丁寧に進めることで得られるリターンは計り知れません。この記事で得た知識を武器に、ぜひ自社のビジョンを実現し、次のステージへと飛躍するための最適な一室を見つけ出してください。それが、企業の持続的な成長と成功への確かな一歩となるはずです。