オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きな節目であると同時に、多額の初期費用がかかる一大プロジェクトです。その負担を大幅に軽減できる可能性があるのが「フリーレント」という契約条件です。フリーレントをうまく活用できれば、浮いた資金を事業成長のための投資に回すなど、経営戦略の自由度を高められます。

しかし、「賃料が無料になる」という魅力的な響きの裏には、知っておくべき仕組みや注意点も存在します。フリーレントのメリットを最大限に享受し、デメリットを回避するためには、その本質を正しく理解し、戦略的に交渉を進めることが不可欠です。

この記事では、賃貸オフィスのフリーレントについて、その基本的な仕組みから、貸主・借主双方のメリット、契約前に必ず確認すべき注意点、そして交渉を成功させるための具体的なコツまで、網羅的に解説します。これからオフィスの移転や開設を検討している経営者や担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、賢いオフィス探しを実現してください。

目次

賃貸オフィスのフリーレントとは?

賃貸オフィスの「フリーレント」とは、入居後、一定期間の賃料が免除される契約形態を指します。例えば「フリーレント3ヶ月」という条件の物件であれば、入居してから最初の3ヶ月間は賃料の支払いが発生しません。この特典は、特にオフィスの移転や新規開設に伴う高額な初期費用を抑えたい企業にとって、非常に大きな魅力となります。

フリーレントの仕組みを理解する上で重要なのは、「何が」無料になるのかという点です。一般的にフリーレントの対象となるのは「賃料」部分のみです。物件を借りる際には、賃料以外にも共益費(または管理費)、水道光熱費、保証料、火災保険料など、さまざまな費用が発生します。これらの費用はフリーレント期間中も通常通り請求されるケースがほとんどです。したがって、「フリーレント期間中はすべての支払いがゼロになる」と誤解しないよう注意が必要です。契約前には、免除される費用の範囲を契約書で明確に確認することが欠かせません。

このフリーレントという条件は、どのような背景で登場したのでしょうか。主な目的は、貸主側が空室リスクを回避し、物件の魅力を高めるためのマーケティング戦略の一環です。賃料を直接引き下げるのではなく、期間限定の特典としてフリーレントを提供することで、物件の正規の賃料水準(資産価値)を維持しつつ、入居希望者への強いアピールが可能になります。特に、オフィスビルの供給が多いエリアや、景気の変動によって空室が増えた時期には、フリーレント付き物件を見つけやすくなる傾向があります。

フリーレントが特に有効なのは、以下のような状況にある企業です。

- スタートアップ・ベンチャー企業: 創業期は事業資金を可能な限り本業に集中させたいものです。フリーレントで初期のキャッシュアウトを抑えることで、運転資金に余裕が生まれ、事業の立ち上がりをスムーズに進められます。

- オフィス移転を計画している企業: 現在のオフィスの解約予告期間と、新しいオフィスの契約開始時期が重なると、「二重家賃」が発生してしまいます。フリーレント期間をこの重複期間に充てることで、無駄なコストを削減できます。

- 内装工事やインフラ整備に時間を要する企業: オフィスのレイアウト変更やデザインにこだわりたい場合、内装工事には相応の時間がかかります。フリーレント期間を利用すれば、賃料負担なく工事を進め、万全の状態で業務を開始できます。

このように、フリーレントは単なる「値引き」ではなく、企業の財務状況や移転計画に柔軟性をもたらす戦略的な選択肢と言えます。ただし、そのメリットを享受するためには、後述する短期解約時の違約金や最低契約期間といった「縛り」についても理解しておく必要があります。

まとめとして、賃貸オフィスのフリーレントとは、契約後の一定期間、賃料の支払いが免除される特典のことです。 これは貸主側が空室を早期に埋めるための販売促進策であり、借主にとっては初期費用を大幅に削減できるという大きなメリットがあります。しかし、その利用にあたっては、無料になる費用の範囲や契約上の制約を正しく把握し、自社の事業計画に合致するかどうかを慎重に判断することが重要です。次の章では、なぜ貸主が無料でオフィスを貸し出すのか、その具体的な仕組みと目的をさらに詳しく掘り下げていきます。

なぜ無料で借りられる?フリーレントの仕組みと貸主の目的

「一定期間とはいえ、なぜ無料でオフィスを貸せるのだろうか?」と疑問に思う方も多いでしょう。フリーレントは、単なる貸主の親切心から提供されるものではなく、貸主側にも明確な経営上のメリットがある、合理的な戦略に基づいています。その仕組みと目的を理解することは、交渉を有利に進める上でも役立ちます。貸主がフリーレントを提供する主な理由は、以下の3つです。

空室期間を短くしてリスクを減らすため

貸主にとって、オフィスが空室であることは最大のリスクです。空室期間中は賃料収入が一切入ってこない一方で、固定資産税や都市計画税、建物の維持管理費、ローンの返済といったコストは継続的に発生し続けます。つまり、空室は収益を生まないどころか、キャッシュフローを悪化させる要因となるのです。

この空室リスクを最小限に抑えるために、フリーレントは非常に有効な手段となります。例えば、月額賃料100万円のオフィスが3ヶ月間空室だった場合、貸主は300万円の機会損失を被ります。しかし、「フリーレント3ヶ月」を付けてでもすぐに入居者を決められれば、その後の長期的な賃料収入が確定します。貸主の視点に立てば、目先の3ヶ月分の賃料を放棄してでも、その後の2年、3年といった安定収入を確保する方が、トータルで得られる利益が大きいと判断するわけです。

特に、周辺に競合物件が多いエリアでは、入居者獲得競争が激化します。その中で、何も特典がない物件と「フリーレント付き」の物件があれば、多くの入居希望者は後者に興味を持つでしょう。このように、フリーレントは強力なインセンティブとして機能し、空室期間を短縮させ、貸主の事業の安定化に大きく貢献します。

賃料の価値を下げずに募集するため

貸主がフリーレントを好むもう一つの重要な理由が、物件の資産価値を維持できる点にあります。

もし、空室を埋めるために月額100万円の賃料を90万円に値下げしたとします。一度値下げをしてしまうと、将来的に元の100万円に戻すことは非常に困難です。また、同じビルに入居している他のテナントが正規の賃料を支払っている場合、「なぜあの区画だけ安いのか」という不公平感を生み、他のテナントからの賃料減額要求に繋がる可能性すらあります。

さらに深刻なのは、賃料単価の下落が不動産そのものの資産価値に直結する点です。不動産の収益性を測る指標に「利回り」がありますが、これは年間の賃料収入を物件価格で割って算出されます。賃料が下がれば利回りも低下し、それはすなわち物件の市場価値(評価額)が下がることを意味します。将来、そのビルを売却しようとしたり、金融機関から融資を受ける際に、この評価額の低下が不利に働く可能性があります。

そこでフリーレントが活用されます。フリーレントは、あくまで「一時的なキャンペーン」という位置づけです。契約書上の月額賃料は100万円のまま維持し、その上で「最初の数ヶ月を無料にする」という形を取ります。これにより、貸主は賃料単価を下げることなく入居促進ができ、物件の公式な賃料水準と資産価値を守ることができるのです。これは、長期的な視点で不動産経営を行う貸主にとって、非常に重要な戦略なのです。

入居者の初期費用負担を軽くするため

貸主は、入居を検討している企業の懐事情も理解しています。オフィスの移転には、敷金(保証金)、礼金、仲介手数料、前家賃、引越し費用、内装工事費、新しいオフィス家具の購入費など、莫大な初期費用がかかります。この初期費用の高さが、移転の意思決定における大きなハードルとなっていることを貸主は知っています。

そこで、フリーレントという形で入居者の初期費用負担を軽減することは、貸主にとってもメリットがあります。具体的には、通常契約時に必要となる「前家賃(入居する月の賃料)」が不要になるため、借主は契約時に支払う現金を大幅に削減できます。

この「初期費用軽減」というアピールは、特に財務基盤がまだ盤石ではないスタートアップや、コスト意識の高い中小企業に対して非常に効果的です。貸主側から見れば、これは入居のハードルを下げ、より幅広い層のテナント候補にアプローチするための投資と考えることができます。入居者が初期費用を抑えられた分、事業を軌道に乗せやすくなれば、結果的に長期の安定した入居に繋がり、貸主にとっても喜ばしい結果となるのです。

このように、フリーレントは貸主と借主の双方にとってメリットがある「Win-Win」の関係を築くための仕組みです。貸主は空室リスクの低減と資産価値の維持を、借主は初期費用の削減という恩恵を受けることができます。この貸主側の目的を理解しておくことで、後述する交渉の場面で「長期契約を約束するので、フリーレント期間を延ばしてほしい」といった、相手のメリットに沿った提案が可能になります。

フリーレントのメリットを貸主・借主の視点で解説

フリーレントは、貸主と借主の双方に利益をもたらす契約形態ですが、そのメリットの内容はそれぞれの立場によって異なります。ここでは、借主側と貸主側、両方の視点からフリーレントの具体的なメリットを詳しく解説します。

借主側のメリット

オフィスを借りる企業にとって、フリーレントは財務面とスケジュール面で大きな恩恵をもたらします。

初期費用を大幅に削減できる

借主にとって最も直接的で分かりやすいメリットは、初期費用を大幅に削減できることです。賃貸オフィスの契約時には、一般的に以下のような費用が発生します。

- 敷金(保証金): 賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場

- 礼金: 賃料の0ヶ月~2ヶ月分が相場

- 仲介手数料: 賃料の1ヶ月分+消費税

- 前家賃: 入居月の賃料(月の途中で入居する場合は日割り)

- 火災保険料

- 保証会社利用料

例えば、月額賃料100万円、敷金6ヶ月の物件を契約する場合、前家賃だけで100万円が必要です。ここに敷金600万円や仲介手数料などを加えると、契約時だけで1,000万円近い現金が必要になることも珍しくありません。

ここでフリーレントが適用されると、契約時に支払うべき「前家賃」が不要になります。仮にフリーレントが3ヶ月付けば、単純計算で300万円分のキャッシュアウトを先送り、あるいは削減できることになります。このインパクトは非常に大きく、手元に残った資金を以下のような戦略的な投資に回すことが可能になります。

- 事業運営資金: 採用活動、マーケティング、研究開発など、事業成長に直結する分野への投資。

- 内装・設備投資: より機能的で快適なオフィス環境を構築するための内装工事や、高性能なIT機器、質の良いオフィス家具の購入。

- 予備資金: 不測の事態に備えるための運転予備資金として確保し、経営の安定性を高める。

このように、フリーレントは単なるコスト削減に留まらず、企業の成長を加速させるための貴重な原資を生み出す効果があるのです。

移転期間中の二重家賃を防げる

オフィスの移転を経験したことがある担当者なら誰でも直面するのが「二重家賃」の問題です。

現在入居しているオフィスの賃貸借契約には、通常「解約予告期間」が定められています。これは、解約を希望する場合、退去日の3ヶ月~6ヶ月前に貸主へ通知しなければならないというルールです。つまり、移転を決めてから実際に退去できるまでには数ヶ月の期間が必要になります。

一方で、新しいオフィスの契約も進めなければなりません。良い物件はすぐに埋まってしまうため、現オフィスの契約期間が終了するギリギリまで待つわけにはいきません。そのため、どうしても現オフィスの賃料支払期間と、新オフィスの賃料支払期間が重複する期間が発生しがちです。これが「二重家賃」であり、企業にとっては純粋なコスト増となります。

フリーレントは、この二重家賃の負担を効果的に解消してくれます。例えば、現オフィスの解約予告期間が3ヶ月で、新オフィスに3ヶ月のフリーレントが付いていた場合、新オフィスの契約を早めに結んでも、最初の3ヶ月間は賃料が発生しません。この期間に引越しや内装工事を済ませ、現オフィスの契約が終了するタイミングでスムーズに業務を移行できます。これにより、無駄な家賃を支払うことなく、計画的で余裕のある移転スケジュールを組むことが可能になります。

内装工事や準備期間に充てられる

新しいオフィスで理想の労働環境を実現するためには、内装工事やインフラの整備が欠かせません。具体的には、以下のような作業が必要になります。

- 内装工事: パーティションの設置、壁紙や床の変更、会議室やリフレッシュスペースの造作など。

- インフラ整備: 電話回線やインターネット回線の引き込み、LAN配線の敷設、電源コンセントの増設など。

- 什器の搬入・設置: デスク、椅子、キャビネット、複合機などの搬入とレイアウト。

これらの作業は、当然ながら業務を開始する前に行う必要があります。フリーレントがない場合、工事期間中であっても賃料を支払わなければならず、これは企業にとって大きな負担です。

しかし、フリーレント期間があれば、賃料の支払いを気にすることなく、これらの準備作業に専念できます。 2ヶ月のフリーレントがあれば、その2ヶ月間を丸々、内装工事やインフラ整備、引越しのための期間として活用できます。これにより、従業員は初日から完璧に整った環境で業務を開始でき、移転に伴う業務の停滞を最小限に抑えることができます。

貸主側のメリット

フリーレントは借主だけにメリットがあるわけではありません。貸主にとっても、不動産経営を安定させるための重要な戦略的メリットが存在します。

空室を早期に解消できる

前章でも触れましたが、貸主にとって最大のメリットは空室期間を短縮し、早期に安定した収益源を確保できることです。空室は貸主にとって百害あって一利なしの状態です。フリーレントという魅力的な条件を提示することで、多くの入居希望者の目に留まり、問い合わせや内覧の数が増加します。結果として、成約までの期間が短縮され、収益の空白期間を最小化できます。

また、ビル全体の稼働率が高いことは、そのビルの価値や評判にも繋がります。テナントが多く入居しているビルは活気があり、金融機関や他の入居希望者からの評価も高くなる傾向があります。

物件の資産価値を維持しやすい

これも重要なポイントです。賃料を直接引き下げる「賃料減額」は、一度行うと元に戻すのが難しく、ビル全体の賃料水準と資産価値を毀損してしまいます。

フリーレントは、あくまで契約書上の正規賃料はそのままに、一時的なサービスとして提供されます。これにより、貸主は目先の入居率を高めながらも、長期的な資産価値を維持することが可能になります。将来的に不動産市場が好転した際には、正規の賃料で新たなテナントを募集できますし、ビルを売却する際にも、高い賃料水準が評価されて有利な条件で取引できる可能性が高まります。この「資産価値の維持」は、不動産を金融商品として捉える貸主や投資家にとって、極めて重要なメリットなのです。

契約前に知っておきたいフリーレントのデメリットと注意点

フリーレントは非常に魅力的な制度ですが、「無料」という言葉に惹かれて安易に契約すると、後で思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。メリットを最大限に活かすためにも、契約前に以下のデメリットと注意点を必ず理解しておきましょう。

短期解約で違約金が発生する場合がある

これがフリーレント契約における最も重要な注意点です。フリーレントは、貸主が「長期的に入居してくれること」を期待して提供するサービスです。そのため、多くのフリーレント付き契約には「短期解約違約金」に関する特約条項が盛り込まれています。

これは、「契約で定められた一定期間(例:2年)内に解約した場合は、ペナルティとしてフリーレント期間分の賃料相当額を違約金として支払わなければならない」という内容のものです。

例えば、「フリーレント3ヶ月、最低契約期間2年」の契約で、もし事業の都合で1年後に解約することになった場合、免除されていた3ヶ月分の賃料(場合によっては共益費も含む)を遡って支払うよう請求されるのです。月額賃料100万円であれば、300万円の違約金が発生する計算になります。

貸主からすれば、長期入居を前提に提供したサービスが無駄になるため、当然の権利主張と言えます。しかし、借主にとっては予期せぬ大きな出費となりかねません。特に、事業計画の変動が大きいスタートアップや、将来的な移転の可能性が少しでもある企業は、このリスクを十分に認識しておく必要があります。

契約前には、必ず契約書の短期解約違約金に関する条項を隅々まで確認し、違約金が発生する条件(期間)と、その金額の算出方法を正確に把握しておきましょう。

フリーレント期間中も共益費や管理費はかかる

「フリーレント」という言葉から、期間中の支払いが一切不要になると誤解しがちですが、これも大きな間違いです。

ほとんどの場合、フリーレントの対象となるのは月額の「賃料」のみです。オフィスビルでは、賃料の他に「共益費」または「管理費」が毎月かかります。これは、エレベーターや廊下、トイレといった共用部分の清掃、警備、光熱費、設備のメンテナンスなどに充てられる費用です。

これらの共益費・管理費は、フリーレント期間中であっても通常通り支払い義務が発生します。例えば、賃料100万円、共益費15万円の物件でフリーレントが3ヶ月付いたとしても、毎月15万円の共益費は支払わなければなりません。

契約内容によっては、稀に共益費もフリーレントの対象となるケースもありますが、基本的には賃料のみと考えるのが無難です。契約前に、フリーレントの対象範囲がどこまでなのか(賃料のみか、共益費も含むのか)を必ず確認しましょう。総支払額を正しく見積もるために不可欠な作業です。

最低契約期間が設定されていることが多い

短期解約違約金と密接に関連するのが「最低契約期間」または「最低利用期間」の設定です。

フリーレントを提供する代わりに、貸主は借主に対して「少なくともこの期間は入居してください」という約束を求めます。この期間は、通常の賃貸借契約よりも長く設定される傾向があり、一般的には2年~3年が多いです。

この最低契約期間は、企業の事業計画と密接に関わってきます。もし2年間の最低契約期間がある物件に入居した場合、たとえ事業が急成長して1年後にもっと広いオフィスが必要になったとしても、簡単には移転できません。移転すれば前述の短期解約違約金が発生してしまいます。

したがって、フリーレント付き物件を検討する際は、自社の数年先までの事業計画や人員計画を慎重に見極め、設定されている最低契約期間がその計画と合致するかどうかを判断する必要があります。長期的な視点での検討が不可欠です。

フリーレントなしの物件の方がお得なケースもある

「フリーレント付き」というだけで、その物件が必ずしもお得とは限りません。場合によっては、フリーレントが付いていない物件の方が、契約期間トータルで見ると支払総額が安くなるケースもあります。

なぜなら、一部の物件では、フリーレントを提供するかわりに、月々の正規賃料が相場よりも高く設定されている可能性があるからです。貸主は、フリーレントで失う数ヶ月分の収入を、その後の月額賃料に少しずつ上乗せして回収しようと考えることがあります。

例えば、以下の2つの物件を比較してみましょう。

| 項目 | 物件A(フリーレント付き) | 物件B(フリーレントなし) |

|---|---|---|

| 月額賃料 | 110万円 | 100万円 |

| 共益費 | 10万円 | 10万円 |

| フリーレント | 3ヶ月 | なし |

| 契約期間 | 24ヶ月 | 24ヶ月 |

| 賃料・共益費の総支払額(24ヶ月) | (110万円+10万円) × (24ヶ月 – 3ヶ月) = 120万円 × 21ヶ月 = 2,520万円 | (100万円+10万円) × 24ヶ月 = 110万円 × 24ヶ月 = 2,640万円 |

| この例では… | 物件Aの方が120万円お得 | – |

この例では物件Aの方がお得になりましたが、もし物件Aの賃料が115万円だったらどうでしょうか。

| 項目 | 物件A’(フリーレント付き) | 物件B(フリーレントなし) |

|---|---|---|

| 月額賃料 | 115万円 | 100万円 |

| 共益費 | 10万円 | 10万円 |

| フリーレント | 3ヶ月 | なし |

| 契約期間 | 24ヶ月 | 24ヶ月 |

| 賃料・共益費の総支払額(24ヶ月) | (115万円+10万円) × (24ヶ月 – 3ヶ月) = 125万円 × 21ヶ月 = 2,625万円 | (100万円+10万円) × 24ヶ月 = 110万円 × 24ヶ月 = 2,640万円 |

| この例では… | 差はわずか15万円に | – |

このように、月額賃料とフリーレント期間のバランスによって、どちらがお得かは変わってきます。重要なのは、目先の「無料」期間だけに目を奪われず、契約期間全体での総支払額(トータルコスト)を算出して比較検討することです。一見すると地味なフリーレントなしの物件の方が、長期的に見て経済的な負担が軽いということも十分にあり得るのです。

フリーレント期間の相場はどのくらい?

フリーレント付き物件を探す上で、多くの方が気になるのが「どのくらいの期間、賃料が無料になるのか?」という点でしょう。フリーレントの期間は物件や市況によって大きく変動しますが、一般的な相場観を知っておくことは、物件選びや交渉の際に役立ちます。

フリーレント期間の最も一般的な相場は、1ヶ月から3ヶ月程度です。多くの物件検索サイトや不動産仲介会社が扱うフリーレント付き物件は、この範囲内に収まることが多いでしょう。特に都心部の人気エリアや比較的新しいビルでは、2ヶ月程度のフリーレントが標準的な条件として提示されることもあります。

しかし、この相場はあくまで目安であり、実際には様々な要因によって期間が変動します。

- 物件の状況:

- 空室期間の長さ: 長期間にわたって空室が続いている物件ほど、貸主は早く入居者を決めたいというインセンティブが強く働きます。そのため、半年(6ヶ月)や、場合によっては1年(12ヶ月)といった長期間のフリーレントが付くケースもあります。こうした物件は、貸主が状況を打開するための「切り札」として、破格の条件を提示している可能性があります。

- ビルのグレードや立地: 都心一等地の最新鋭ビルなど、競争力の高い物件ではフリーレントが付かないか、付いても1ヶ月程度と短い傾向があります。一方で、駅から少し離れていたり、築年数が経過していたりする物件は、他の物件との差別化を図るために、長めのフリーレント期間を設定することがあります。

- オフィス市場の市況:

- 供給過多の時期: 新しいオフィスビルの竣工が相次ぎ、市場に物件が溢れている「供給過多」の状況では、貸主間のテナント獲得競争が激化します。このような時期は、全体的にフリーレント期間が長くなる傾向にあり、借主にとっては有利な交渉が進めやすい「借り手市場」となります。

- 需要過多の時期: 景気が良く、オフィスの空室率が低い「需要過多」の状況では、貸主は強気の姿勢を保てます。この場合、フリーレントが付く物件自体が少なくなり、期間も短くなる傾向があります。

- 交渉の有無:

- 提示された条件が全てではない: 物件情報に「フリーレント1ヶ月」と記載されていても、それが最終的な条件とは限りません。後述する交渉のコツを活かし、貸主と交渉することで、期間を2ヶ月や3ヶ月に延長できる可能性は十分にあります。特に、長期契約を約束したり、貸主が抱える課題(長期空室など)を理解した上で提案したりすることで、より良い条件を引き出せる場合があります。

まとめると、フリーレント期間の相場は1ヶ月~3ヶ月が中心ですが、物件の個別事情や市場の動向、そして交渉次第で大きく変わります。 長期空室の物件や供給過多のエリアでは6ヶ月以上のフリーレントも期待できる一方、人気物件では付かないこともあります。物件を探す際は、提示されている条件を鵜呑みにせず、「この物件ならどのくらい交渉の余地があるだろうか?」という視点を持つことが、より良い契約を結ぶための鍵となります。

フリーレント交渉を成功させる3つのコツ

フリーレントは、貸主から提示されるのを待つだけでなく、借主側から積極的に交渉して獲得したり、期間を延長したりすることが可能です。交渉を成功させるためには、やみくもにお願いするのではなく、貸主の事情を理解し、戦略的にアプローチすることが重要です。ここでは、フリーレント交渉を成功に導くための3つの具体的なコツを紹介します。

① 交渉しやすい物件を選ぶ

交渉の成否は、相手(物件)選びの段階で半分決まっていると言っても過言ではありません。すべての物件が同じように交渉に応じてくれるわけではなく、「交渉しやすい物件」にはいくつかの特徴があります。

長期間空室になっている物件

貸主が最も避けたいのは、長期間の空室です。不動産情報サイトなどで、同じ物件が数ヶ月以上も掲載され続けている場合、貸主は「早く次の入居者を決めたい」と焦りを感じている可能性が高いです。このような物件は、貸主側にも柔軟な対応を取る動機があるため、フリーレント交渉の格好のターゲットとなります。

物件の掲載開始日をチェックしたり、不動産仲介会社の担当者に「この物件はどのくらい空いているのですか?」と尋ねてみたりすることで、交渉の余地を探ることができます。長期空室の理由が、単に賃料設定のミスマッチなどであれば、こちらの希望条件を伝えることで話がまとまりやすくなります。

竣工から時間が経っている物件

いわゆる「築古」とまではいかなくても、竣工から10年、20年と経過した物件は、最新の新築ビルと比較して競争力が落ちている場合があります。設備が旧式であったり、デザインが現代のトレンドと合わなかったりするため、入居者を集めるのに苦労しているケースも少なくありません。

こうした物件の貸主は、賃料そのものを下げることには抵抗があっても、フリーレントのような一時的なインセンティブを提供することで、物件の魅力を補おうと考える傾向があります。築年数が経過している物件は、交渉によって好条件を引き出しやすい候補の一つです。

新築や大規模ビル

意外に思われるかもしれませんが、完成したばかりの新築ビルや、フロア数の多い大規模ビルも交渉しやすい場合があります。

これらのビルの貸主や事業主は、「竣工後、できるだけ早く満室稼働させたい」という強い目標を持っています。ビルの稼働率が低いままだと、金融機関への返済計画に影響が出たり、ビルのブランドイメージが悪化したりするからです。そのため、オープン当初の「スタートダッシュ」として、通常よりも有利な条件(長めのフリーレントなど)を提示して、一気にテナントを呼び込もうとすることがあります。 特に、複数の区画が同時に募集されている場合は、その中の一つを確保するために、貸主側も交渉に前向きになりやすいです。

② 交渉しやすい時期を狙う

物件選びと同様に、交渉に臨む「時期」も重要です。オフィスの賃貸市場には、繁忙期と閑散期があります。

オフィスの閑散期(4月~8月、11月~12月)

企業のオフィス移転は、年度末や期末に合わせて行われることが多いため、1月~3月や9月~10月が繁忙期となります。この時期は、多くの企業が物件を探しているため、貸主は強気の姿勢を崩さなくても入居者を確保しやすい状況です。したがって、借主からの交渉は通りにくい傾向にあります。

一方で、それ以外の4月~8月や、年末の11月~12月は、オフィス移転の動きが鈍る「閑散期」にあたります。この時期は、貸主側も問い合わせが減り、空室を抱えたまま次の繁忙期を迎えることに不安を感じ始めます。そのため、閑散期に現れた入居希望者に対しては、「この機会を逃したくない」という心理が働き、交渉に柔軟に応じてくれる可能性が高まります。

移転のスケジュールに余裕がある場合は、あえてこの閑散期を狙って物件探しと交渉を行うことで、有利な条件を引き出しやすくなります。

③ 長期契約を条件に交渉する

交渉において最も強力なカードの一つが「長期契約」の意思表示です。

貸主の最大の目的は、空室リスクを減らし、長期間にわたって安定した賃料収入を得ることです。この貸主の根本的なニーズに応える提案をすることが、交渉成功の鍵となります。

例えば、入居申込書を提出する際に、ただ「フリーレント3ヶ月希望」と書くだけでなく、「最低でも5年間は入居する計画です。つきましては、移転準備期間としてフリーレントを3ヶ月付けていただけないでしょうか」といったように、具体的な契約年数を示して交渉するのです。

貸主の視点に立てば、2年で出て行ってしまうかもしれないテナントよりも、5年の安定収入を約束してくれるテナントの方がはるかに魅力的です。この「長期入居」という大きなメリットを提供するかわりに、借主はフリーレントという見返りを求める、というギブアンドテイクの構図を作るのです。

自社の事業計画が安定しており、長期的な拠点としてそのオフィスを利用する確信がある場合は、この方法は非常に有効です。不動産仲介会社の担当者と相談しながら、自社の強みを最大限に活かした交渉戦略を立てましょう。

フリーレント付き物件の契約までの流れ

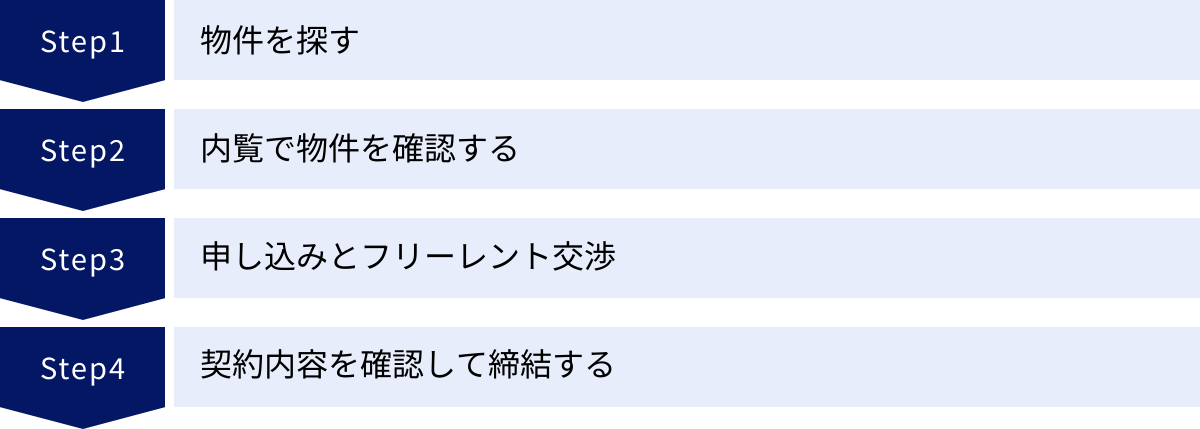

フリーレント付きの賃貸オフィスを契約するまでの流れは、基本的には通常のオフィス契約と同じですが、「交渉」というステップが加わる点が特徴です。ここでは、物件探しから契約締結までの一般的な流れと、各段階でのポイントを解説します。

物件を探す

まずは、自社のニーズに合った物件を探すことから始まります。必要な広さ、立地、予算、設備などの条件を整理しましょう。この段階で、「フリーレント付き」を必須条件とするか、あるいは「交渉してフリーレントを狙う」のか、方針を決めておくと効率的です。

探し方としては、後述する専門の不動産仲介会社に相談する方法や、物件検索サイトを利用する方法があります。特に交渉を前提とする場合は、地域の賃貸市場や貸主の事情に詳しい仲介会社のサポートが心強い味方になります。

内覧で物件を確認する

気になる物件が見つかったら、必ず内覧(現地見学)を行います。図面や写真だけでは分からない、実際の広さの感覚、日当たり、共用部分(トイレ、給湯室、エレベーターなど)の清潔さや管理状況、周辺環境などを自分の目で確かめます。

この際、対応してくれた仲介会社の担当者に、その物件の空室期間や貸主の傾向などをさりげなくヒアリングしておくのも良いでしょう。交渉の材料となる情報が得られるかもしれません。また、内装工事を検討している場合は、どの程度の工事が可能か(原状回復の条件など)も確認しておくと、後の計画がスムーズに進みます。

申し込みとフリーレント交渉

内覧して物件が気に入ったら、入居の意思を示すために「入居申込書(または入居審査依頼書)」を提出します。この書類には、会社の概要や事業内容、連帯保証人の情報などを記入します。

そして、フリーレントの交渉は、この入居申込書を提出するタイミングで行うのが一般的です。申込書の備考欄や希望条件欄に「フリーレント〇ヶ月希望」と明確に記載します。口頭で伝えるだけでなく、書面で意思表示することが重要です。

このとき、前述した交渉のコツを活かしましょう。例えば、「長期契約(〇年)を希望するため、フリーレントを〇ヶ月お願いしたい」「現オフィスの解約予告期間との兼ね合いで、〇ヶ月のフリーレントを付けていただけると非常に助かります」など、希望する理由を具体的に添えることで、貸主側の理解を得やすくなり、交渉の成功率が高まります。 申し込み後、貸主側で入居審査が行われ、審査に通ると条件交渉の結果を含めた回答があります。

契約内容を確認して締結する

審査と条件交渉がまとまったら、いよいよ賃貸借契約の締結です。貸主または管理会社から契約書が送られてくるので、内容を隅々まで確認します。特にフリーレントに関する契約では、以下の項目が交渉通りの内容になっているか、細心の注意を払ってチェックする必要があります。

契約書で確認すべき重要項目

- フリーレントの期間: 「〇ヶ月間」または「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」といった期間が正確に明記されているか。

- フリーレントの対象範囲: 免除されるのが「賃料」のみなのか、あるいは「共益費(管理費)」も含まれるのか。範囲が明確に記載されているかを確認します。

- 短期解約違約金(違約金条項): フリーレント契約で最も重要なチェックポイントです。

- 違約金が発生する「期間」(例:契約開始から2年以内の解約など)

- 違約金の「金額」とその算出方法(例:免除された賃料及び共益費の総額など)

- これらの条件が厳しすぎないか、自社の事業リスクと照らし合わせて許容できる範囲かを見極めます。

- 最低契約期間: 短期解約違約金と関連して、最低限契約しなければならない期間が定められていないか。

- 契約開始日と賃料発生日: 契約の開始日(効力が発生する日)と、実際に賃料の支払い義務が始まる日(フリーレント期間が終了した翌日)がそれぞれ正確に記載されているか。

これらの項目をすべて確認し、内容に合意できれば、契約書に署名・捺印し、敷金などの初期費用を支払って契約締結となります。不明な点や納得できない点があれば、署名する前に必ず不動産仲介会社や貸主に質問し、解決しておきましょう。

フリーレント付き賃貸オフィスの効率的な探し方

フリーレントという好条件を引き出すためには、物件の探し方にも工夫が必要です。闇雲に探すよりも、効率的なアプローチを知っておくことで、時間と労力を節約し、より良い結果に繋げることができます。ここでは、代表的な2つの探し方を紹介します。

専門の不動産仲介会社に相談する

最も確実で効率的な方法は、オフィス専門の不動産仲介会社に相談することです。 事業用不動産を専門に扱う仲介会社は、個人向けの住居を扱う会社とは異なり、オフィス市場に関する深い知識と経験を持っています。

仲介会社に相談するメリットは数多くあります。

- 非公開物件の情報: 市場に出回っていない「非公開物件」や、これから空く予定の物件情報をいち早く入手できる可能性があります。中には、好条件のフリーレントが付く物件が非公開で扱われていることもあります。

- 貸主との強力な交渉力: 仲介会社は、日頃から多くのビルオーナーや管理会社と取引があるため、貸主側の事情や担当者の性格などを熟知しています。どの物件が交渉に応じやすいか、どのような交渉が有効かといったノウハウを持っており、借主に代わって効果的な交渉を行ってくれます。 個人で交渉するよりも、有利な条件を引き出せる可能性が格段に高まります。

- 客観的なアドバイス: 膨大な物件情報の中から、自社の希望条件に合った物件をプロの視点で選んで提案してくれます。また、「この物件はフリーレントが付いているが月額賃料が割高なので、トータルコストではこちらの物件の方が安い」といった、客観的で専門的なアドバイスを受けることができます。

- 手間と時間の削減: 物件探しから内覧の手配、条件交渉、契約書類のチェックまで、煩雑なプロセスをワンストップでサポートしてくれるため、担当者は本業に集中できます。

相談する際は、最初の段階で「初期費用を抑えたいので、フリーレント付きの物件を希望している」あるいは「フリーレントの交渉に積極的な物件を紹介してほしい」と、自社の要望を明確に伝えることが重要です。

物件検索サイトで「フリーレント」の条件で探す

手軽に物件情報を集めたい場合は、事業用不動産を扱う大手の物件検索サイトを利用するのも一つの方法です。多くのサイトには、詳細な条件で物件を絞り込む機能が備わっています。

その中で、「フリーレント」や「フリーレント付き」といったキーワードやチェックボックスで検索することで、該当する物件を簡単に見つけ出すことができます。

物件検索サイトを利用するメリットは以下の通りです。

- 手軽さと網羅性: いつでもどこでも、自分のペースで膨大な数の物件情報を閲覧し、比較検討できます。

- 相場観の把握: 多くの物件を見ることで、エリアごとの賃料相場や、どのような物件にフリーレントが付きやすいのかといった市場の傾向を、自分なりに掴むことができます。

ただし、注意点もあります。サイトに掲載されている情報が必ずしも最新でなかったり、すでに申し込みが入っていたりするケースもあります。また、サイト上で「フリーレント付き」と明記されていない物件でも、交渉次第でフリーレントが付く可能性は十分にあります。

そのため、サイトの利用はあくまで情報収集の第一歩と位置づけ、気になる物件が見つかったら、その物件を扱っている不動産仲介会社に問い合わせて、より詳細な情報確認や交渉の相談をする、という使い方が賢明です。サイトでの自己リサーチと、仲介会社の専門的なサポートを組み合わせることで、より効率的で満足度の高いオフィス探しが実現できるでしょう。

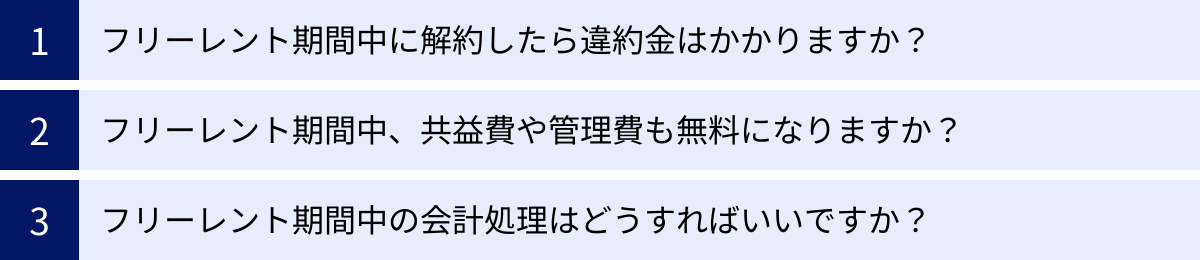

フリーレントに関するよくある質問

最後に、賃貸オフィスのフリーレントに関して、多くの方が抱く疑問点についてQ&A形式で解説します。契約後のトラブルを避けるためにも、これらの点を事前にクリアにしておきましょう。

フリーレント期間中に解約したら違約金はかかりますか?

はい、ほとんどの場合、違約金が発生します。

これはフリーレント契約において最も注意すべき点です。貸主は、借主が長期的に入居することを前提として、サービスとしてフリーレントを提供しています。そのため、契約書には「最低契約期間(例:2年)内に解約した場合は、フリーレントとして免除された期間分の賃料を違約金として支払う」という趣旨の「短期解約違約金」条項が盛り込まれているのが一般的です。

例えば、フリーレント3ヶ月、最低契約期間2年の契約を結び、1年で解約した場合、免除されていた3ヶ月分の賃料を遡って支払う義務が生じます。この違約金の存在を知らずに解約すると、予期せぬ高額な請求を受けることになりかねません。

契約を締結する前に、必ず契約書の違約金に関する条項を熟読し、違約金が発生する条件と金額を正確に把握しておくことが不可欠です。

フリーレント期間中、共益費や管理費も無料になりますか?

いいえ、通常は無料にならず、支払いが必要です。

「フリーレント」という言葉の対象は、原則として月々の「賃料」部分のみです。オフィスビルでは、賃料とは別に、共用部分の維持管理費用として「共益費」または「管理費」が毎月発生します。

この共益費・管理費は、フリーレント期間中であっても借主が負担するのが一般的です。例えば、賃料が50万円、共益費が5万円の物件で2ヶ月のフリーレントが付いた場合、最初の2ヶ月間は賃料の50万円は不要ですが、共益費の5万円は毎月支払う必要があります。

ごく稀に、交渉の結果として共益費もフリーレントの対象となるケースもありますが、それは例外と考えた方がよいでしょう。契約前には、フリーレントの対象範囲がどこまでなのか(賃料のみか、共益費も含むか)を契約書で明確に確認し、期間中のキャッシュフローを正しく計画しておくことが重要です。

フリーレント期間中の会計処理はどうすればいいですか?

フリーレント期間中の会計処理は、少し専門的な知識が必要です。税務上・会計上の考え方では、たとえフリーレント期間で現金の支出がなくても、費用を計上する必要があります。

一般的な処理方法として、支払うべき賃料の総額を契約期間全体で按分し、月々均等に費用として計上します。

【例】

- 契約期間: 24ヶ月

- 月額賃料: 100万円

- フリーレント期間: 3ヶ月

この場合、実際に賃料を支払うのは21ヶ月間ですが、会計上の契約期間は24ヶ月です。

支払賃料総額は「100万円 × 21ヶ月 = 2,100万円」となります。

この総額を契約期間の24ヶ月で割ると、1ヶ月あたりの費用は「2,100万円 ÷ 24ヶ月 = 87.5万円」となります。

したがって、会計上は、フリーレント期間中も含めて、毎月87.5万円を「支払家賃」として費用計上するのが適切な処理となります。フリーレント期間中の仕訳は、借方に「支払家賃」、貸方に「未払金」や「前受収益」といった勘定科目を使って処理します。(実際の処理方法は企業の会計方針により異なります)

これはあくまで一般的な考え方であり、具体的な会計処理や税務上の取り扱いについては、必ず顧問税理士や公認会計士に相談し、適切な指導を受けるようにしてください。