オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きな節目であり、事業成長の重要なステップです。しかし、その際に避けて通れないのが「費用」の問題です。特に、契約時にまとまった資金が必要となる「初期費用」は、多くの経営者や担当者を悩ませる種ではないでしょうか。計画段階で正確な費用感を把握しておかないと、資金繰りに影響を及ぼし、最悪の場合、事業計画そのものを見直さなければならない事態にもなりかねません。

この記事では、賃貸オフィスの契約から入居までにかかる初期費用の全体像を徹底的に解説します。具体的な費用の内訳や相場はもちろん、見落としがちなランニングコスト、そして賢く費用を抑えるための実践的な方法まで、網羅的にご紹介します。これからオフィスの開設や移転を検討している方は、ぜひ本記事を参考にして、円滑で無駄のないオフィス計画を立ててください。

目次

賃貸オフィスの初期費用相場は賃料の6〜12ヶ月分

オフィスを借りる際に、まず最初に把握しておくべき最も重要なポイントは、初期費用の相場が月額賃料のおおよそ6ヶ月分から12ヶ月分になるということです。例えば、月額賃料30万円のオフィスを借りる場合、初期費用として180万円から360万円程度の資金が必要になると考えておくとよいでしょう。

なぜこれほど高額になり、また金額に幅があるのでしょうか。その最大の理由は、初期費用の中で最も大きな割合を占める「敷金・保証金」にあります。敷金・保証金は、住宅用の賃貸物件では賃料の1〜2ヶ月分が一般的ですが、オフィスビルの場合は賃料の6ヶ月分から12ヶ月分が相場となっており、これが初期費用を押し上げる主な要因です。

この敷金・保証金の月数は、物件のグレードや立地、新しさによって変動します。一般的に、都心の一等地にあるハイグレードな新築ビルほど月数が多くなる(10〜12ヶ月分)傾向があり、一方で地方都市や築年数が経過したビルでは比較的少なくなる(6ヶ月分前後)傾向が見られます。

また、初期費用は大きく分けて以下の2種類で構成されています。

- 物件契約にかかる費用: 敷金や礼金、仲介手数料など、物件の賃貸借契約を締結する際に、貸主(オーナー)や不動産会社に支払う費用です。

- オフィス開設にかかる費用: 内装工事やインフラ整備、オフィス家具の購入など、借りた空間を「働ける場所」にするために必要な費用です。

これらの費用項目の一つひとつが積み重なり、最終的に賃料の6〜12ヶ月分という大きな金額になります。したがって、オフィス移転を計画する際は、単に月々の賃料だけでなく、この初期費用総額を念頭に置いた上で、余裕を持った資金計画を立てることが不可欠です。後の章で各費用の内訳を詳しく解説しますが、まずはこの「賃料の6〜12ヶ月分」という目安をしっかりと頭に入れておきましょう。

【賃料30万円の場合】初期費用のシミュレーション

それでは、具体的なイメージを掴むために、月額賃料30万円のオフィスを借りる場合の初期費用をシミュレーションしてみましょう。ここでは、比較的費用が抑えられた「標準的なケース」と、都心部のビルなどで考えられる「高額なケース」の2つのパターンを想定します。

【シミュレーションの前提条件】

- 月額賃料:30万円(税抜)

- 共益費:5万円(税抜)

- 従業員数:10名

- オフィス面積:25坪

- 入居日:月の1日

以下の表は、各費用項目の一般的な相場に基づいて算出したシミュレーション結果です。

| 費用項目 | 項目内容 | 標準的なケース(目安) | 高額なケース(目安) |

|---|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 vs 10ヶ月分 | 1,800,000円 | 3,000,000円 |

| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 vs 2ヶ月分 | 300,000円 | 600,000円 |

| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 | 330,000円 | 330,000円 |

| 前家賃 | 翌月分の賃料・共益費 + 消費税 | 385,000円 | 385,000円 |

| 日割り家賃 | (当月分は前家賃に含まれる) | 0円 | 0円 |

| 火災保険料 | 2年契約の目安 | 20,000円 | 30,000円 |

| 保証委託料 | 賃料総額の80% | 280,000円 | 280,000円 |

| 鍵交換費用 | 一般的な鍵交換 | 20,000円 | 30,000円 |

| 内装工事費用 | 坪単価10万円 vs 20万円 | 2,500,000円 | 5,000,000円 |

| インフラ整備費用 | 電話・LAN工事など | 400,000円 | 800,000円 |

| オフィス家具・OA機器 | 1人あたり15万円 vs 25万円 | 1,500,000円 | 2,500,000円 |

| 引っ越し費用 | 10名規模の目安 | 250,000円 | 400,000円 |

| 合計 | 7,785,000円 | 13,355,000円 |

【シミュレーション結果の解説】

このシミュレーションから分かるように、同じ月額賃料30万円の物件であっても、初期費用の総額は標準的なケースで約778万円、高額なケースでは約1,335万円と、実に500万円以上の差が生まれる可能性があります。

- 物件契約費用(上から8項目)だけでも、標準ケースで約313万円、高額ケースで約465万円かかります。これは月額賃料(30万円)の約10ヶ月分〜15ヶ月分に相当し、先述の「敷金・保証金」の月数が大きく影響していることがわかります。

- オフィス開設費用(下から4項目)は、オフィスの状態(内装がどの程度整っているか)や、導入する家具・機器のグレードによって大きく変動します。特に内装工事費は、スケルトン状態(コンクリート打ちっぱなしの状態)からオフィスを作り上げる場合はさらに高額になる可能性があります。

このように、初期費用は多くの変動要素を含んでいます。そのため、物件を選ぶ際には月々の賃料だけでなく、敷金の月数や内装の状態などを総合的に比較検討することが極めて重要です。安易な見積もりは危険であり、各項目の費用感を正確に把握した上で、余裕を持った資金計画を立てることが、オフィス移転成功の第一歩と言えるでしょう。

賃貸オフィスの初期費用の内訳

前章のシミュレーションで、初期費用が非常に多岐にわたる項目で構成されていることがお分かりいただけたかと思います。ここでは、それぞれの費用項目が具体的にどのような性質を持つのか、その意味や相場、注意点について詳しく掘り下げていきます。初期費用は「物件契約にかかる費用」と「オフィス開設にかかる費用」の2つに大別されます。

物件契約にかかる費用

これは、物件の賃貸借契約を締結する際に、貸主(ビルのオーナー)や仲介役の不動産会社に直接支払う費用群です。契約書に記載される金額であり、オフィス移転における資金計画の根幹をなす部分です。

敷金・保証金

敷金・保証金は、賃料の滞納や、退去時の原状回復工事費用などに充当するための担保金として、契約時に貸主へ預け入れるお金です。初期費用の中で最も大きなウェイトを占める項目であり、その性質を正しく理解しておく必要があります。

- 定義と役割:

- 敷金: 主に関東圏で使われることが多い用語です。

- 保証金: 主に関西圏で使われることが多い用語ですが、現在では全国的に使われています。

基本的に両者は同じ役割を持ち、借主の債務(賃料滞納など)を担保する目的で預けられます。問題がなければ、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

- 相場:

- 月額賃料の6ヶ月分〜12ヶ月分が一般的です。

- 都心部の新築・大規模ビルや、貸主の与信審査が厳しい物件ほど、10ヶ月分以上の高い保証金を求められる傾向があります。逆に、郊外や築年数が経過した物件では6ヶ月分程度、場合によってはそれ以下で見つかることもあります。

- 注意点:

- 償却(しょうきゃく): 保証金の場合、「償却」という特約が付いているケースがあります。これは「解約時に、預けた保証金のうち〇%(または賃料の〇ヶ月分)は返還しません」という取り決めです。例えば、保証金10ヶ月分・償却2ヶ月分という契約の場合、退去時には最大でも8ヶ月分しか返還されません。契約前に償却の有無と割合を必ず確認しましょう。

- 原状回復との関係: 退去時には、借主が設置したものを取り除き、入居時の状態に戻す「原状回復」の義務があります。その工事費用は、預けた敷金・保証金から差し引かれるのが一般的です。どこまでが借主の負担範囲なのか、契約書の内容を十分に確認し、不明な点は契約前に質問することがトラブル回避に繋がります。

礼金

礼金は、物件を貸してくれた貸主に対して、謝礼の意味合いで支払うお金です。これは敷金・保証金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。

- 相場:

- 月額賃料の0ヶ月分〜2ヶ月分が相場です。

- 最近では競争力向上のため、礼金を設定しない「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。特に、空室期間が長い物件や、新しいビルでテナントを早く集めたい場合などに見られます。

- 注意点:

- 礼金は慣習的な費用であり、法律で定められたものではありません。そのため、交渉の余地がある場合もあります。特に複数の物件で迷っている場合など、交渉材料があれば相談してみる価値はあるでしょう。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内覧の手配、契約条件の調整、契約書の作成など、賃貸借契約の成立をサポートしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 相場:

- 宅地建物取引業法により、上限が「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。多くの不動産会社がこの上限額で請求します。

- 注意点:

- この上限を超える金額を請求することは違法です。請求書の内訳は必ず確認しましょう。

- 原則として値引き交渉は難しい費用ですが、複数の物件を同じ仲介会社で契約する場合など、状況によっては相談に応じてくれる可能性もゼロではありません。

前家賃・日割り家賃

前家賃とは、入居する月の翌月分の賃料・共益費を、契約時に前もって支払うものです。また、月の途中から入居する場合には、その月の残り日数分の賃料・共益費を「日割り家賃」として支払います。

- 相場:

- 前家賃: 賃料+共益費の1ヶ月分

- 日割り家賃: (賃料+共益費)÷ その月の日数 × 入居日から月末までの日数

- 例:賃料30万円、共益費5万円の物件に4月10日から入居する場合(4月は30日)、契約時には5月分の前家賃35万円と、4月分の残り21日分の日割り家賃(35万円 ÷ 30日 × 21日 = 24.5万円)を支払うことになります。(※契約によっては日割り家賃の計算方法が異なる場合があります)

- 注意点:

- 入居日を月の初日(1日)に設定すると、日割り家賃が発生せず、支払うのは前家賃(翌月分)のみとなるため、契約時のキャッシュアウトを少しだけ抑えることができます。

火災保険料

火災保険は、火災や落雷、水漏れなどの事故によって、自社のオフィス内の什器や設備、または第三者(他のテナントやビルオーナー)に損害を与えてしまった場合に備えるための保険です。加入が賃貸借契約の条件として義務付けられていることがほとんどです。

- 相場:

- 年間15,000円〜30,000円程度が目安ですが、オフィスの面積、建物の構造(木造か鉄筋コンクリートか)、補償内容によって変動します。

- 注意点:

- 貸主や管理会社が指定する保険会社・プランに加入を求められるケースが多いですが、同等以上の補償内容であれば、自分で選んだ保険でも認められる場合があります。費用を比較したい場合は、契約前に確認してみましょう。

保証委託料(保証会社利用料)

保証委託料は、連帯保証人の代わりとなる「保証会社」を利用するために支払う費用です。近年、企業の代表者が連帯保証人になることを避ける傾向や、貸主側のリスクヘッジの観点から、保証会社の利用を必須とするオフィス物件が非常に増えています。

- 相場:

- 初回契約時に、月額賃料総額(賃料+共益費)の50%〜100%(0.5ヶ月〜1ヶ月分)が一般的です。

- 加えて、1年または2年ごとに「年間更新料」として1万円〜数万円、あるいは賃料総額の10%〜20%程度の費用が発生します。

- 注意点:

- 保証会社の審査(入居審査と同時に行われる)に通らなければ、物件を契約することはできません。審査では、企業の財務状況(決算書の内容など)や事業実績がチェックされます。設立間もない企業や、財務内容に不安がある場合は、審査が厳しくなる可能性があります。

鍵交換費用

鍵交換費用は、入居時に新しい鍵に交換するための費用です。前の入居者が合鍵を持っている可能性を排除し、セキュリティを確保するために、原則として実施されます。

- 相場:

- 15,000円〜30,000円程度が目安です。

- セキュリティ性能の高いディンプルキーやカードキーなどの特殊な鍵の場合は、5万円以上かかることもあります。

- 注意点:

- この費用を貸主と借主のどちらが負担するかは、物件や契約内容によって異なります。一般的には借主負担とされるケースが多いため、契約前に確認しておきましょう。

オフィス開設にかかる費用

物件の契約が完了しても、それはまだ「空っぽの箱」を手に入れたに過ぎません。その空間を、従業員が快適かつ効率的に働ける「オフィス」へと変えるために、さまざまな費用が発生します。これらは物件契約費用と違い、自社の裁量でコントロールしやすい部分でもあります。

内装工事費用

内装工事は、オフィスの壁紙や床材の変更、会議室や役員室を作るための間仕切り(パーテーション)の設置、エントランスのデザインなど、空間の機能性とデザイン性を高めるための工事です。

- 相場:

- 工事内容によって費用は大きく異なり、坪単価5万円〜30万円以上と非常に幅があります。

- 例えば、カーペットの張り替えや壁紙のクロス変更といった簡易な内装変更であれば坪単価5万円程度から可能ですが、デザイン性の高いエントランスの造作や、複数の会議室設置などを行う場合は、坪単価20万円を超えることも珍しくありません。

- 特に、「スケルトン物件」(床・壁・天井がコンクリート打ちっぱなしの、何もない状態の物件)を借りる場合は、ゼロから内装を作り上げるため、工事費用は最も高額になります。

- 注意点:

- B工事・C工事: オフィスビルの内装工事は、A工事・B工事・C工事の3つに区分されます。特に注意が必要なのが「B工事」です。これは、空調、防災設備、分電盤など、ビル全体の機能に関わる部分の工事で、工事の発注と支払いは借主が行いますが、施工業者は貸主が指定した業者しか使えません。そのため、相見積もりが取れず、費用が割高になる傾向があります。どの工事がB工事に該当するのか、事前に貸主側に確認することが重要です。

- 原状回復: 内装工事を行う際は、退去時の原状回復を念頭に置く必要があります。どこまで元に戻す必要があるのかを契約時に確認し、撤去が容易なパーテーションを選ぶなど、将来的なコストも考慮した計画を立てましょう。

インフラ整備費用

インフラ整備は、業務に不可欠な電気、電話、インターネット環境を整えるための工事です。

- 相場:

- 従業員数やオフィスのレイアウトによりますが、数十万円から、規模によっては数百万円かかることもあります。

- 内訳例:

- 電話回線の引き込み、ビジネスフォンの設置工事:10万円〜

- LAN配線工事:1人あたり1万円〜2万円程度

- 電源コンセントの増設工事:1箇所あたり5,000円〜15,000円程度

- サーバーラックの設置や設定:10万円〜

- 注意点:

- リードタイム: インターネット回線の引き込み工事などは、申し込みから開通まで1ヶ月以上かかる場合があります。入居日から逆算して、できるだけ早く業者選定と申し込みを進めましょう。

- 将来の拡張性: オフィスのレイアウトを考える際は、将来的な人員増加や配置変更の可能性も考慮し、LANや電源の配線に余裕を持たせておくと、後々の追加工事費用を抑えられます。

オフィス家具・OA機器の購入費用

デスク、チェア、キャビネット、会議用テーブルといったオフィス家具や、パソコン、複合機、シュレッダー、プロジェクターなどのOA機器を揃えるための費用です。

- 相場:

- 従業員1人あたり10万円〜30万円程度が目安です。

- 何をどこまで揃えるか、また新品か中古か、購入かリースかによって総額は大きく変わります。

- 注意点:

- コスト削減策: 全てを新品で購入すると高額になるため、中古オフィス家具の活用や、複合機などの高額機器はリース契約にすることで、初期投資を大幅に抑えることが可能です。

- 搬入経路の確認: 大きな家具や機器を購入する際は、エレベーターのサイズや通路の幅など、オフィス内への搬入経路を事前に確認しておくことが必須です。

引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器や書類、機材などを運搬するための費用です。

- 相場:

- 荷物の量、移動距離、作業員の人数、そして引っ越しの時期によって変動します。一般的に数万円〜数十万円が目安です。

- 3月〜4月の繁忙期は料金が割高になる傾向があります。

- 注意点:

- 相見積もり: オフィス移転専門の引っ越し業者複数社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することが基本です。

- 付帯サービス: 単純な運搬だけでなく、梱包・開梱サービス、不用品の廃棄(産業廃棄物処理)、PCのセッティングなど、どこまでを業者に依頼するかで料金が変わります。自社のリソースと予算に合わせて最適なプランを選びましょう。

賃貸オフィスのランニングコストの内訳

オフィスの費用計画において、初期費用と同等、あるいはそれ以上に重要なのが、毎月継続的に発生する「ランニングコスト」です。初期費用は一度きりの支出ですが、ランニングコストは企業の損益に直接影響し続ける固定費となります。移転を検討する際は、賃料だけでなく、これから紹介する費用を含めたトータルの月額コストを正確に試算することが不可欠です。

| 費用項目 | 項目内容 | 費用目安(賃料30万円・25坪・10名の場合) |

|---|---|---|

| 賃料・共益費 | 毎月の家賃と共用部分の管理費 | 350,000円(税抜) |

| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道料金 | 40,000円~70,000円 |

| 通信費 | インターネット・電話・サーバー費用 | 30,000円~60,000円 |

| リース料金 | 複合機・観葉植物など | 20,000円~50,000円 |

| その他 | 清掃費、消耗品費、雑費など | 30,000円~80,000円 |

| 月額合計(目安) | 470,000円~610,000円 |

上記の表のように、賃料・共益費以外にも様々な費用が発生し、賃料の30%〜70%程度の追加コストがかかることも珍しくありません。それぞれの内訳を詳しく見ていきましょう。

賃料・共益費

賃料は、オフィススペースそのものの使用料であり、ランニングコストの中で最も大きな割合を占める項目です。共益費(または管理費)は、エレベーター、廊下、トイレ、エントランスといった共用部分の清掃、メンテナンス、警備、光熱費などに充てられる費用です。

- 特徴:

- これらは基本的に固定費であり、毎月定額を支払います。企業の資金繰りを計画する上で、最も基礎となる数字です。

- 賃料は通常、消費税の課税対象となります。資金計画を立てる際は、税抜価格だけでなく税込価格で把握しておくことが重要です。

- 注意点:

- 契約更新時に賃料が改定(増額)される可能性があります。契約書に記載されている賃料改定に関する条項を事前に確認しておきましょう。

- 共益費にどこまでのサービスが含まれているかはビルによって異なります。例えば、各テナント専用部分の電気代が共益費に含まれている場合(小規模ビルに多い)と、別途実費で請求される場合があります。

水道光熱費

水道光熱費は、オフィス内で使用する電気、ガス、水道の料金です。

- 内訳と変動要因:

- 電気代: 最も大きな割合を占めます。PCやサーバー、照明などの使用量に加え、特に夏場や冬場はエアコンの稼働により大幅に増加します。従業員数やOA機器の数、オフィスの断熱性能などが電気代に影響します。

- 水道代: 主に給湯室やトイレで使用します。従業員数に比例して増加しますが、電気代に比べると金額は小さいことがほとんどです。

- ガス代: 給湯室でガス給湯器を使用している場合に発生します。オール電化のビルの場合はかかりません。

- 注意点:

- 請求方式がビルによって異なります。各テナントに個別のメーターが設置されていて、使用量に応じて電力会社や水道局から直接請求が来るケースと、ビル全体で一括契約しており、ビル側が面積按分などの基準で各テナントに請求するケースがあります。後者の場合、自社の節約努力が料金に直接反映されにくい可能性があります。

通信費

現代のビジネスに不可欠なインターネットや電話などの通信インフラを維持するための費用です。

- 内訳:

- インターネット回線利用料: 光回線などの月額基本料金です。契約する回線の速度やプランによって料金が変わります。

- プロバイダ料金: インターネットに接続するためのサービス利用料です。

- 電話回線基本料・通話料: 固定電話(ビジネスフォン)の基本料金と、実際に通話した分の料金です。

- サーバー関連費用: 自社でサーバーを運用している場合はその維持費(電気代、保守費用)、クラウドサーバーを利用している場合はその月額利用料がかかります。

- その他: 社用携帯の料金や、Web会議システムの利用料などもここに含まれます。

- 注意点:

- 事業内容によって必要な通信環境は大きく異なります。例えば、大容量のデータを頻繁にやり取りするIT企業やデザイン会社は、高速で安定した回線が必要となり、通信費は高くなる傾向があります。自社の業務内容に最適なプランを選択することがコスト管理の鍵です。

リース料金

高額なオフィス機器などを購入する代わりに、リース契約を利用した場合に発生する月額のレンタル料金です。

- 対象となるもの:

- 複合機・コピー機: 最も一般的なリース品目です。月額料金には本体のレンタル料のほか、トナーなどの消耗品代や保守メンテナンス費用が含まれている「カウンター料金契約」が主流です。

- ビジネスフォン: 電話機本体と主装置をリースするケースが多く見られます。

- オフィス家具: デスクやチェアなどをリースで揃えるサービスもあります。

- 観葉植物・ウォーターサーバー: オフィスの環境美化や福利厚生のためにリースを利用する企業も増えています。

- メリット・注意点:

- メリット: 初期投資を大幅に抑えられること、経費として処理しやすいこと、常に最新機種を利用できることなどが挙げられます。

- 注意点: リース期間中の途中解約は原則としてできず、解約する場合は高額な違約金が発生します。また、総支払額は購入するよりも割高になるのが一般的です。

その他(清掃費・消耗品費など)

上記の項目以外にも、オフィスを運営していく上では様々な費用が発生します。

- 内訳:

- 清掃費: テナント専用部分の日常的な清掃を外部の業者に委託する場合の費用です。週に何回依頼するか、どのような内容(ゴミ回収、床清掃、水回り清掃など)かによって料金が変わります。

- 消耗品費: コピー用紙、文房具、トイレットペーパー、ティッシュ、ゴミ袋など、日常業務で消費される物品の購入費用です。

- 警備・セキュリティ費用: ビル全体の警備とは別に、自社オフィス内に独自のセキュリティシステム(入退室管理システムなど)を導入した場合の月額利用料や保守費用です。

- 福利厚生費: ウォーターサーバーのレンタル料、コーヒーメーカーの豆代、オフィス内での軽食提供など、従業員満足度向上のための費用です。

- 雑費: 駐車場や駐輪場を借りる場合の費用、新聞・雑誌の購読料、町内会費などが該当することもあります。

これらのランニングコストは、一つひとつは少額でも、積み重なると大きな負担となります。賃料だけでなく、これらのコストをすべて含めた「総額」で予算を考え、無理のない資金計画を立てることが、安定したオフィス運営の鍵となります。

賃貸オフィスの初期費用を安く抑える5つの方法

これまで見てきたように、賃貸オフィスの初期費用は数百万円から、場合によっては1,000万円を超える高額なものになります。特にスタートアップや中小企業にとって、この初期投資は大きな負担です。しかし、物件の選び方や契約の進め方を工夫することで、この費用を大幅に削減することが可能です。ここでは、初期費用を賢く抑えるための5つの具体的な方法をご紹介します。

① フリーレント付き物件を選ぶ

フリーレントとは、契約開始後の一定期間(通常1ヶ月〜6ヶ月程度)、賃料が無料になるという特約が付いた物件のことです。例えば「フリーレント3ヶ月」の物件であれば、入居後3ヶ月間の賃料支払いが免除されます。

- メリット:

- 直接的な初期費用の削減: フリーレント期間中は賃料が発生しないため、契約時に支払う「前家賃」が不要になるか、大幅に減額されます。賃料30万円の物件で3ヶ月のフリーレントが付けば、それだけで90万円のコスト削減に繋がります。

- 移転期間中の二重家賃の回避: 現在のオフィスから新しいオフィスへ移転する際、内装工事や引っ越しの期間中は、新旧両方のオフィスの賃料を支払う「二重家賃」の状態になりがちです。フリーレント付き物件であれば、この期間中の新オフィスの賃料負担をなくすことができ、余裕を持った移転スケジュールを組むことが可能になります。

- 注意点・交渉のポイント:

- 共益費の扱い: フリーレント期間中も、共益費は支払いが必要となるケースが一般的です。契約内容をよく確認しましょう。

- 短期解約違約金: フリーレント付きの物件には、多くの場合「契約から〇年以内に解約した場合は、免除された賃料〇ヶ月分を違約金として支払う」といった短期解約に関する特約が設けられています。長期的に利用する見込みがある場合に有効な手段と言えます。

- 交渉: 物件情報に「フリーレント付き」と明記されていなくても、交渉によって付けてもらえる可能性があります。特に、空室期間が長い物件や、ビルのテナントを早期に埋めたい貸主は、交渉に応じてくれやすい傾向があります。

② 居抜き・セットアップオフィスを選ぶ

内装工事費やオフィス家具購入費は、初期費用の中でも特に大きな割合を占めます。この部分を劇的に削減できるのが、「居抜きオフィス」と「セットアップオフィス」です。

- 居抜きオフィス:

- 定義: 前の入居者が使用していた内装、間仕切り、什器備品などを、そのままの状態で引き継いで入居できる物件です。

- メリット: 内装工事がほとんど不要なため、工事費用を数十万〜数百万円単位で削減できます。また、工事期間が不要なため、契約から入居までの時間を大幅に短縮できます。

- デメリット: 前の入居者のレイアウトやデザインをそのまま使うことになるため、自社の希望通りのオフィス空間を実現しにくい点が挙げられます。また、引き継いだ設備が老朽化している可能性もあり、修繕費用が別途かかるリスクも考慮する必要があります。

- セットアップオフィス:

- 定義: 貸主(ビルオーナー)側が、あらかじめ基本的な内装(床・壁・天井)や受付、会議室、デスク・チェアなどのオフィス家具を設置した状態で貸し出す物件です。

- メリット: 居抜きオフィスと同様に、内装工事費と家具購入費を大幅に削減できます。また、プロがデザインしたおしゃれで機能的な空間が多く、企業のブランディング向上にも繋がります。

- デメリット: 一般的なオフィスに比べて賃料が割高に設定されていることが多いです。また、家具の配置などレイアウトの自由度は低くなります。

これらのオフィスは、「コストと時間をかけずに、すぐに事業を開始したい」というニーズを持つ企業、特にスタートアップやベンチャー企業にとって非常に魅力的な選択肢です。

③ 敷金や保証金が安い物件を選ぶ・交渉する

初期費用総額を左右する最大の要因である「敷金・保証金」。この部分に着目することも、コスト削減の重要なアプローチです。

- 安い物件を選ぶ:

- 都心部の新築ハイグレードビルでは敷金・保証金が10〜12ヶ月分が相場ですが、少しエリアをずらしたり、築年数が経過したビルに目を向けたりすると、6ヶ月分以下、中には3〜4ヶ月分といった物件も見つかります。賃料30万円の場合、10ヶ月分(300万円)と4ヶ月分(120万円)では、それだけで180万円もの差が生まれます。

- 交渉する:

- 敷金・保証金の減額交渉は簡単ではありませんが、不可能ではありません。交渉を有利に進めるためのポイントは、貸主側の不安を払拭し、自社が「優良なテナント」であることをアピールすることです。

- 交渉材料の例:

- 企業の信用力: 上場企業やその子会社である、安定した経営実績がある(複数年分の黒字決算書を提示するなど)。

- 長期契約の意思: 「5年以上は必ず入居します」といった長期契約の意思を示す。

- 他の条件での譲歩: 礼金を支払う代わりに敷金を下げてもらう、フリーレントを付けない代わりに敷金を下げてもらう、といった交換条件を提示する。

- 交渉の際は、不動産仲介会社の担当者と相談し、戦略を練ることが成功の鍵となります。

④ レンタルオフィスやサービスオフィスを検討する

特に、少人数での起業や、プロジェクト単位での短期的な拠点を探している場合に有効なのが、レンタルオフィスやサービスオフィスの活用です。

- 定義:

- 個室やブース単位で借りられるオフィススペースで、デスク・チェア、インターネット回線、複合機などが予め完備されています。敷金・礼金が不要か、非常に安価(保証金1ヶ月分程度)なのが最大の特徴です。

- メリット:

- 初期費用を劇的に削減: 敷金・礼金、内装工事費、インフラ整備費、家具購入費がほぼ不要なため、数十万円程度の保証金と初月利用料だけで事業を開始できます。

- 柔軟な契約期間: 1ヶ月単位での契約が可能な施設も多く、事業の状況に合わせて柔軟に規模を拡大・縮小できます。

- デメリット:

- 割高な月額利用料: 坪単価で比較すると、一般的な賃貸オフィスよりも月々の利用料は割高になる傾向があります。

- プライバシーと拡張性: 他の企業と共用するスペースが多いため、プライバシーやセキュリティの確保に注意が必要です。また、従業員が増えた際のスペース拡張に制限があります。

【一般賃貸オフィス vs レンタルオフィスの比較】

| 項目 | 一般賃貸オフィス | レンタルオフィス・サービスオフィス |

|---|---|---|

| 初期費用 | 非常に高い(賃料の6〜12ヶ月分) | 非常に安い(保証金+初月利用料のみ) |

| 月額費用 | 坪単価は比較的安い | 坪単価は比較的高い |

| 契約期間 | 2年以上の普通借家契約が基本 | 1ヶ月〜の短期契約も可能 |

| 入居までの期間 | 数ヶ月かかる | 最短数日で入居可能 |

| レイアウトの自由度 | 高い | 低い(備え付けの什器を利用) |

| 向いている企業 | 5名以上、長期的な拠点、独自の企業文化を醸成したい企業 | 1〜5名程度、スタートアップ、短期プロジェクト、コストを抑えたい企業 |

⑤ 専門家と相談して費用交渉を行う

オフィス移転は情報戦であり、交渉力が費用を大きく左右します。自社だけで進めるのではなく、オフィス移転を専門とする不動産仲介会社やコンサルタントといった専門家の力を借りることも、結果的にコスト削減に繋がる賢い方法です。

- 専門家を活用するメリット:

- 豊富な情報力: 一般には公開されていない「非公開物件」の情報や、各エリア・ビルごとの賃料相場、過去の成約事例などを豊富に持っています。

- 高い交渉力: 専門家は日々、多くの貸主と交渉を行っているため、賃料、フリーレント、敷金、その他の契約条件について、どのような交渉が有効かというノウハウを熟知しています。貸主側も、信頼できる仲介会社からの紹介であれば、話を聞き入れやすい傾向があります。

- 手間の削減: 物件探しから内覧設定、条件交渉、契約手続きまで、煩雑なプロセスを代行してくれるため、担当者は本来の業務に集中できます。

- 注意点:

- 仲介会社によっては、仲介手数料以外にコンサルティングフィーが別途発生する場合があります。依頼する前に、サービス範囲と料金体系を明確に確認しておきましょう。

- 複数の仲介会社と話を聞き、自社のビジョンや要望を最もよく理解し、親身になってくれるパートナーを選ぶことが重要です。

これらの方法を単体で、あるいは組み合わせて活用することで、初期費用は確実に抑えることができます。重要なのは、安易に一つの物件に飛びつくのではなく、多角的な視点から選択肢を比較検討し、戦略的に交渉に臨む姿勢です。

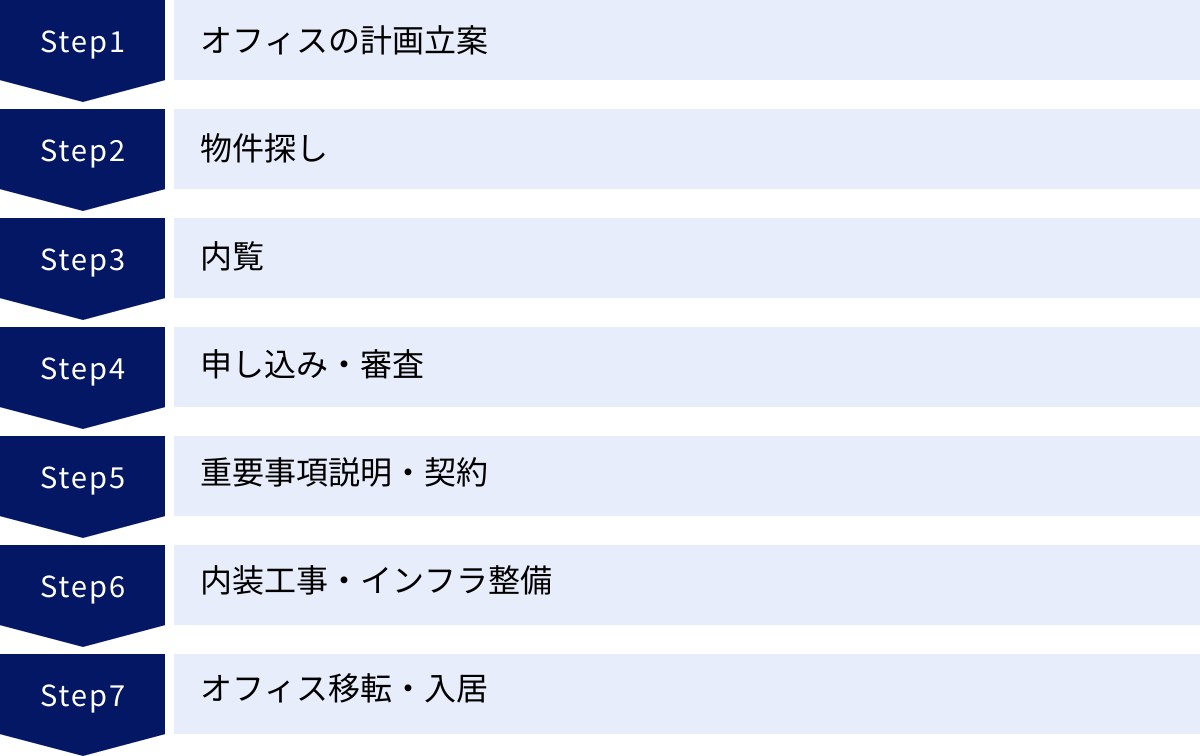

賃貸オフィス契約から入居までの7ステップ

オフィスの移転は、単に物件を探して契約するだけでは終わりません。事業計画の立案から始まり、煩雑な手続きや各種工事を経て、ようやく入居に至るという長期的なプロジェクトです。全体像と各ステップでやるべきことを事前に把握しておくことで、スムーズで計画的な移転を実現できます。ここでは、契約から入居までの流れを7つのステップに分けて解説します。

① オフィスの計画立案

すべての始まりは、綿密な計画立案から。この最初のステップが、プロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

- 移転目的の明確化: なぜオフィスを移転するのか、その目的をはっきりさせます。「従業員の増加に対応するため」「コストを削減したい」「採用競争力を高めるため、より魅力的なオフィスにしたい」「ブランドイメージを向上させたい」など、目的によって選ぶべき物件やエリア、レイアウトは大きく変わります。

- 要件定義: 目的に基づき、具体的な要件を洗い出します。

- エリア: 最寄り駅、取引先へのアクセス、周辺環境(銀行、郵便局、飲食店など)。

- 面積・レイアウト: 必要な従業員数から適切な面積(一般的に1人あたり2〜3坪が目安)を算出。必要な会議室の数や広さ、リフレッシュスペースの有無などを検討します。

- 設備: OAフロア(床下に配線を通せる構造)、空調の方式(個別空調かセントラル空調か)、セキュリティレベル、駐車場・駐輪場の有無など。

- 予算設定: 初期費用と月々のランニングコストの上限を具体的に設定します。

- スケジュール策定: 入居希望日から逆算して、各ステップのデッドラインを設定します。一般的に、オフィス移転には最低でも6ヶ月程度の期間が必要とされています。

- プロジェクトチームの発足: 経営層、総務、人事、情報システムなど、関連部署のメンバーでプロジェクトチームを結成します。責任者を明確にし、各部署の要望を取りまとめながら進めることで、手戻りを防ぎ、全社的な合意形成を図りやすくなります。

② 物件探し

計画が固まったら、いよいよ具体的な物件探しに着手します。

- 情報収集:

- オフィス専門の不動産ポータルサイト: まずはインターネットで、希望エリアの賃料相場や物件の傾向を掴みます。

- オフィス専門の仲介会社への相談: 効率的に質の高い情報を得るためには、専門の仲介会社に相談するのが最もおすすめです。自社の要件を伝えれば、条件に合う物件をリストアップしてくれるだけでなく、一般には公開されていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性もあります。

③ 内覧

リストアップされた候補物件を、実際に自分の目で見て確認するステップです。図面だけでは分からない点を細かくチェックします。

- チェックポイント:

- 室内: 広さの感覚、天井の高さ、窓からの採光、柱の位置や形状(レイアウトのしやすさに影響)、コンセントの位置と数、床の耐荷重(サーバーなど重い機器を置く場合)。

- 共用部: エントランスの雰囲気、エレベーターの数と広さ、トイレの清潔さや男女別の数、給湯室の設備。

- ビル全体: 外観、築年数と耐震基準(新耐震基準か)、管理状態、駐車場・駐輪場の使いやすさ。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離と道のり(坂道や信号の有無)、周辺のランチ環境、銀行や郵便局へのアクセス。

- 内覧時の持ち物:

- メジャー: 実際にデスクや什器が置けるか、寸法を測るために必須です。

- カメラ: 後で比較検討するために、室内の様子を多角的に撮影しておきます。

- チェックリスト: あらかじめ確認したい項目をリスト化しておくと、見落としを防げます。

④ 申し込み・審査

内覧を経て入居したい物件が決まったら、貸主に対して入居の意思表示として「入居申込書」を提出します。

- 提出書類:

- 入居申込書(不動産会社指定のフォーマット)

- 会社謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内・パンフレット

- 代表者の身分証明書

- 決算書(通常、直近3期分)

- 入居審査: 提出された書類をもとに、貸主と保証会社が「この会社にオフィスを貸しても問題ないか」を審査します。審査では、企業の財務状況、事業の継続性、社会的信用度などが総合的に判断されます。審査期間は通常3日〜1週間程度です。特に設立間もない企業や財務状況に不安がある場合は、事業計画書などを追加で提出し、将来性をアピールすることが求められる場合もあります。

⑤ 重要事項説明・契約

審査に無事通過すると、契約手続きに進みます。これは非常に重要なステップであり、細心の注意が必要です。

- 重要事項説明: 契約を締結する前に、宅地建物取引士が物件や契約内容に関する重要事項を説明します。これは法律で義務付けられている手続きです。

- 契約内容の最終確認: 説明を聞きながら、賃貸借契約書の草案に記載されている内容を一つひとつ確認します。特に以下の点は重点的にチェックしましょう。

- 賃料、共益費、支払日

- 契約期間、更新に関する条件

- 解約予告期間(通常6ヶ月前予告が一般的)

- 原状回復の範囲と特約(どこまで元に戻す義務があるか)

- 禁止事項(看板設置のルール、使用時間の制限など)

- 敷金・保証金の返還条件、償却の有無

- 契約締結: すべての内容に納得できたら、賃貸借契約書に署名・捺印します。同時に、初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など)を指定された期日までに振り込みます。

契約書の内容は法的な拘束力を持ちます。少しでも疑問や不安な点があれば、必ずその場で質問し、完全に理解・納得してから契約に臨むことが、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。

⑥ 内装工事・インフラ整備

契約が完了し、物件の引き渡しを受けたら、入居に向けてオフィス内部を整えるフェーズに入ります。

- 業者選定と打ち合わせ: 内装工事業者、電話・LAN工事業者、電気工事業者など、必要な業者を選定し、詳細なレイアウトや仕様について打ち合わせを行います。

- 工事の実施: 貸主や管理会社に工事計画を申請し、承認を得てから工事を開始します。B工事(ビル指定業者による工事)の範囲などを再確認し、スケジュール通りに進むよう進捗を管理します。

- リードタイムの考慮: 特にインターネット回線の引き込み工事は、申し込みから開通まで1ヶ月以上かかることも珍しくありません。契約後、速やかに手配を進めることが重要です。

⑦ オフィス移転・入居

いよいよ最終ステップです。物理的にオフィスを移し、業務を開始します。

- 引っ越し: オフィス移転専門の引っ越し業者に依頼し、什器や書類を新オフィスへ搬入します。PCやサーバーなどの精密機器は、専門知識のある業者に任せると安心です。

- 各種手続き: 移転に伴い、様々な行政手続きが必要になります。

- 法務局: 本店移転登記(管轄が変わる場合は特に重要)

- 税務署・都道府県・市町村: 異動届の提出

- 労働基準監督署・ハローワーク: 労働保険関連の住所変更届

- 年金事務所: 健康保険・厚生年金保険の適用事業所所在地変更届

- その他: 郵便局への転居届、金融機関、取引先への住所変更通知など。

- 業務開始: すべての準備が整い、新しいオフィスでの業務がスタートします。

これらのステップを計画的に、かつ着実に進めていくことが、成功するオフィス移転の鍵となります。

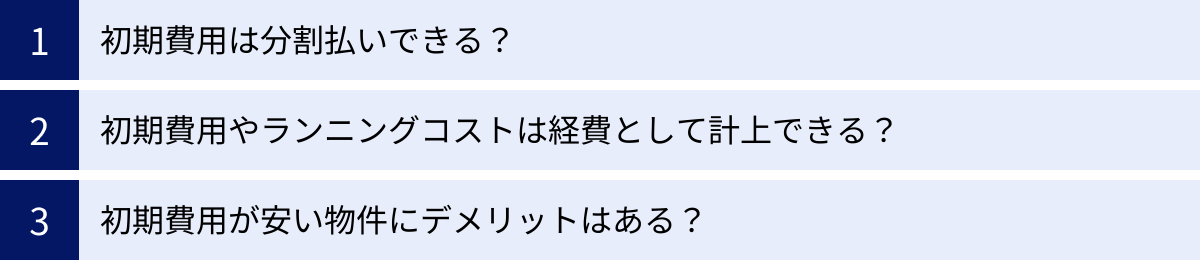

賃貸オフィスの費用に関するよくある質問

ここまで賃貸オフィスの費用について詳しく解説してきましたが、実際に移転を検討する中では、さらに細かな疑問が浮かんでくるものです。ここでは、特に多く寄せられる費用関連の質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

初期費用は分割払いできる?

結論から言うと、賃貸オフィスの初期費用を分割で支払うことは、原則としてできません。 ほとんどの場合、契約時に指定された期日までに、銀行振込による一括での支払いを求められます。

- なぜ一括払いなのか?:

初期費用の中で最も大きな割合を占める敷金・保証金は、万が一の賃料滞納や原状回復費用に備えるための「担保金」としての性質を持っています。担保は、最初に全額を預けることでその効力を発揮するため、分割払いには馴染まないのです。また、礼金や仲介手数料なども、契約成立時に発生する費用であるため、一括で支払うのが一般的です。 - 例外的な方法:

どうしても一括での支払いが難しい場合、以下のような方法が考えられますが、それぞれに注意点があります。- クレジットカード払いに対応している不動産会社を利用する:

ごく稀に、仲介手数料や前家賃などをクレジットカードで支払える不動産会社があります。その場合、カード会社の「後から分割」や「後からリボ」といったサービスを利用すれば、実質的に分割払いが可能です。ただし、敷金・保証金までカード払いの対象となることはほとんどなく、また分割手数料や金利が発生します。 - ビジネスローンや融資を利用する:

金融機関のビジネスローンや、日本政策金融公庫の融資などを利用して、初期費用を調達する方法です。これにより手元資金を温存できますが、当然ながら審査があり、金利の支払いが必要になります。資金調達の一環として、事前に金融機関に相談しておくと良いでしょう。

- クレジットカード払いに対応している不動産会社を利用する:

いずれの方法も、追加のコストや手間がかかるため、基本的には初期費用は一括で支払うものとして、余裕を持った資金計画を立てておくことが最も重要です。

初期費用やランニングコストは経費として計上できる?

はい、賃貸オフィスにかかる費用のほとんどは、税務上の経費(損金)として計上することが可能です。これにより、課税対象となる所得を圧縮し、法人税などの節税に繋がります。ただし、費用項目によって会計処理の仕方が異なるため、注意が必要です。

- 経費(損金)として一括で計上できる主な費用:

- 仲介手数料

- 礼金(ただし、20万円未満の場合)

- 前家賃・日割り家賃

- 火災保険料(支払い時に一括、または期間按分)

- 保証委託料

- 鍵交換費用

- ランニングコスト全般(賃料、共益費、水道光熱費、通信費など)

- 資産として計上し、減価償却が必要な主な費用:

- 礼金(20万円以上の場合): 「繰延資産」として計上し、契約期間(5年を超える場合は5年)で均等に償却(費用化)していきます。

- オフィス家具・OA機器: 10万円以上のものは「固定資産」として計上し、それぞれの耐用年数に応じて減価償却を行います。

- 内装工事費用: 工事内容によって勘定科目や耐用年数が異なりますが、基本的には建物付属設備などとして資産計上し、減価償却の対象となります。

- 経費にならず、資産として計上するだけの費用:

- 敷金・保証金: これはあくまで「預け金」であり、将来返還される見込みのものですから、費用にはなりません。「差入保証金」などの勘定科目で資産として計上し、退去時に返還された際に消し込みます。もし、償却や原状回復費用で返還されない部分が確定した場合は、その時点で費用として計上します。

【重要】

上記はあくまで一般的な会計処理の考え方です。企業の規模や選択している会計基準、費用の具体的な内容によって税務上の取り扱いは変わる可能性があります。 正確な会計処理と税務申告を行うためには、必ず顧問税理士や会計士などの専門家に相談してください。

初期費用が安い物件にデメリットはある?

「敷金・保証金が相場より安い」「礼金ゼロ」「フリーレント付き」など、初期費用を抑えられる物件は非常に魅力的です。しかし、「安いには安いなりの理由がある」という視点を持つことも重要です。初期費用の安さだけに飛びつくと、後々思わぬデメリットに直面する可能性があります。

- 考えられるデメリットの例:

- 立地・アクセスに関する問題:

- 最寄り駅から徒歩15分以上と遠い、坂道が多い。

- 大通りに面しておらず、場所が分かりにくい。

- 周辺に飲食店やコンビニ、銀行などがなく不便。

- 建物・設備に関する問題:

- 築年数が古く、外観や内装に清潔感がない。

- 1981年以前に建てられた「旧耐震基準」の建物である可能性がある。

- 空調設備が古く効きが悪い、またはセントラル空調で温度の個別調整ができない。

- トイレが和式、または男女共用で従業員の不満に繋がりやすい。

- エレベーターがなく、高層階への移動が大変。

- 契約条件に関する問題:

- 短期解約違約金が非常に高く設定されている。

- 原状回復の範囲が厳しく、退去時に高額な費用を請求されるリスクがある。

- 賃料が相場より高く設定されており、ランニングコストで見ると割高になる。

- 隠れたコスト:

- 共益費が相場より高く設定されている。

- 貸主指定のB工事の費用が非常に割高。

- 立地・アクセスに関する問題:

もちろん、初期費用が安い物件のすべてに問題があるわけではありません。企業のニーズに合致し、デメリットを許容できるのであれば、非常に良い選択となるでしょう。重要なのは、初期費用の安さというメリットと、考えられるデメリットを天秤にかけ、総合的に判断することです。内覧時には設備や周辺環境を念入りにチェックし、契約前には契約書の隅々まで読み込み、不利な条件がないかを確認する姿勢が求められます。