事業の新たな拠点となる賃貸オフィス。その契約時に発生する初期費用は、企業のキャッシュフローに大きな影響を与えます。中でも「礼金」は、敷金や保証金と混同されがちですが、その性質は全く異なります。返還されない費用であるため、その意味や相場を正しく理解し、可能であれば少しでも安く抑えたいと考えるのは当然のことでしょう。

オフィス移転は、単なる場所の移動ではありません。採用活動の強化、従業員のモチベーション向上、そして事業拡大の基盤作りという重要な経営戦略の一環です。しかし、その第一歩であるオフィス契約で、想定外の高額な初期費用に直面し、事業計画に影響が出てしまうケースも少なくありません。

この記事では、賃貸オフィスの契約における「礼金」に徹底的に焦点を当てます。礼金の基本的な意味から、賃貸住宅との違い、混同しやすい敷金・保証金との明確な差異、そして気になる相場観までを詳しく解説します。

さらに、この記事の核心部分として、礼金を安くするための具体的な交渉術を3つのコツにまとめてご紹介します。交渉の最適なタイミングや、有利に進めるための伝え方、フリーレントといった他の条件と組み合わせるテクニックなど、実践的なノウハウを学ぶことで、初期費用を賢く削減する道筋が見えてくるはずです。

また、「礼金なし(ゼロ)」物件のメリットと、そこに潜む注意点、礼金以外に必要となる初期費用の一覧と概算、さらには経理担当者にとって必須の知識である礼金の会計処理(仕訳)方法まで、賃貸オフィスの礼金に関するあらゆる疑問に網羅的にお答えします。

この記事を最後まで読むことで、あなたは賃貸オフィスの礼金に関するエキスパートとなり、自信を持って物件探しと契約交渉に臨めるようになるでしょう。

目次

賃貸オフィスの礼金とは?

賃貸オフィスを契約する際、見積書に記載されている「礼金」という項目。当たり前のように支払っているこの費用ですが、その正確な意味を理解しているでしょうか。礼金は、敷金や保証金とは全く性質の異なる費用であり、事業用不動産契約における重要な要素の一つです。ここでは、礼金の基本的な定義と、私たちがより身近に感じる賃貸住宅の礼金との違いについて、深く掘り下げていきます。

貸主へのお礼として支払う費用

賃貸オフィスにおける礼金とは、その名の通り、物件を貸してくれる貸主(オーナー)に対して、感謝の意を示すために支払う一時金です。これは法律で定められた義務ではなく、日本の不動産業界における長年の「慣習」として定着しています。

この慣習の起源は、一説には関東大震災後や第二次世界大戦後の住宅不足の時代に遡ると言われています。物件が非常に貴重だった時代に、住む場所を提供してくれた大家さんに対して、借主が感謝の気持ちを込めて金品を贈ったことが始まりとされています。その名残が、現在の礼金制度に繋がっているのです。

重要なポイントは、礼金は「お礼」であるため、一度支払うと原則として返還されないという点です。これは、契約終了時に原状回復費用などを差し引いて返還される可能性のある敷金や保証金との最大の違いです。例えば、月額賃料が50万円で礼金が1ヶ月分の物件を契約した場合、契約時に50万円を支払いますが、この50万円は退去時に戻ってくることはありません。完全に貸主の収入となります。

法的な観点から見ると、礼金の支払い義務は法律で定められているわけではありません。しかし、賃貸借契約書に「礼金として賃料の〇ヶ月分を支払う」という特約が明記されている場合、それは契約内容の一部として法的な拘束力を持ち、借主には支払い義務が生じます。したがって、「慣習だから払わなくても良い」というものではなく、契約書に記載があれば必ず支払わなければならない費用となります。

「なぜ今でもお礼を支払う必要があるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。現代において、礼金は純粋な感謝の気持ちというよりも、貸主側にとっての貴重な収入源、あるいは人気物件の入居希望者を絞り込むためのフィルターとしての役割を担っている側面もあります。特に都心部の人気エリアや新築のハイグレードビルなど、需要が高い物件では、礼金が設定されていることが一般的です。

まとめると、賃貸オフィスの礼金は、以下の性質を持つ費用と理解しておくことが重要です。

- 目的: 貸主への謝礼

- 性質: 返還されない一時金(贈与)

- 根拠: 法的義務ではなく商慣習。ただし契約書への記載で支払い義務が発生

- 役割: 貸主の収入源、人気物件の調整弁

この本質を理解することが、後述する交渉戦略を立てる上での第一歩となります。

賃貸住宅の礼金との違い

多くの人が「礼金」と聞くと、アパートやマンションを借りる際の賃貸住宅の礼金を思い浮かべるでしょう。基本的な「貸主へのお礼」という性質は同じですが、賃貸オフィス(事業用不動産)の礼金は、賃貸住宅(居住用不動産)のそれとはいくつかの点で大きく異なります。

| 項目 | 賃貸オフィス | 賃貸住宅 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 事業活動の拠点 | 生活の拠点 |

| 契約の種類 | 事業用賃貸借契約 | 普通借家契約・定期借家契約 |

| 礼金の相場 | 賃料の1〜2ヶ月分(高額になる傾向) | 賃料の0〜2ヶ月分 |

| 金額規模 | 高額になりやすい | 比較的少額 |

| 交渉の余地 | 比較的大きい | 比較的小さい(物件による) |

| 法的保護 | 借地借家法(一部適用除外あり) | 借地借家法による手厚い保護 |

① 金額の規模と相場

最も分かりやすい違いは、その金額の規模です。賃貸住宅の賃料が数万円から数十万円であるのに対し、賃貸オフィスの賃料は数十万円から数百万円、場合によってはそれ以上に及びます。したがって、同じ「礼金1ヶ月分」でも、その絶対額は大きく異なります。

- 賃貸住宅の例: 家賃10万円、礼金1ヶ月 → 10万円

- 賃貸オフィスの例: 賃料80万円、礼金1ヶ月 → 80万円

相場についても、賃貸住宅では近年「礼金ゼロ」の物件が増加しており、設定されていても1ヶ月分が主流です。一方、賃貸オフィスでは、依然として賃料の1〜2ヶ月分が一般的な相場として存在しています。特に流動性の高い都心部や条件の良い物件では、この慣習が根強く残っています。

② 交渉の余地

一般的に、賃貸オフィスの方が賃貸住宅に比べて礼金の交渉余地は大きいと言えます。これにはいくつかの理由があります。

- 契約の性質: オフィス契約は事業者間の取引(BtoB)です。貸主側も借主側もビジネスとして契約に臨むため、条件交渉は当たり前の行為と見なされます。一方、住宅契約は消費者契約の側面が強く、画一的な条件で募集されることが多いです。

- 空室リスク: オフィスの賃料は高額なため、一度空室になると貸主の損失は甚大です。そのため、多少礼金を減額してでも、優良なテナントに早く入居してもらいたいというインセンティブが働きやすいのです。

- 契約期間: オフィスは長期契約が前提となることが多いため、貸主は長期的に安定した賃料収入を確保できる優良テナントに対して、初期費用の面で譲歩する可能性があります。

③ 契約の法的背景

契約を規律する法律の観点からも違いがあります。賃貸住宅の契約は、主に借主を保護する目的の強い「借地借家法」が適用されます。これに対し、賃貸オフィスの「事業用賃貸借契約」も同法の影響下にありますが、事業者間の契約であるため、一部の借主保護規定が適用されないなど、より契約の自由度が高い側面があります。この契約自由度の高さが、交渉の余地を生む一因ともなっています。

このように、同じ「礼金」という名称でも、賃貸オフィスと賃貸住宅ではその背景や実態が異なります。特に、金額の大きさと交渉の可能性という点は、オフィスを探す上で必ず念頭に置いておくべき重要な違いと言えるでしょう。

礼金と敷金・保証金の違い

賃貸オフィスの初期費用には、礼金の他に「敷金」や「保証金」といった項目があります。これらの費用はしばしば混同されがちですが、その目的、性質、そして返還の有無において明確な違いが存在します。これらの違いを正確に理解することは、初期費用の全体像を把握し、適切な資金計画を立てる上で不可欠です。ここでは、礼金と敷金、そして保証金との違いを徹底的に比較・解説します。

敷金との違い

敷金は、賃貸住宅の契約で一般的に用いられる用語ですが、オフィスビル、特に小規模なビルなどでは敷金という名目で募集されることもあります。礼金との最も根本的な違いは、その目的にあります。

敷金の主な目的は「債務の担保」です。つまり、借主が将来的に負う可能性のある金銭的な債務(借金)を保証するために、契約時に貸主へ預けておくお金です。具体的には、以下のようなケースに備えるためのものです。

- 賃料の滞納: 借主が賃料の支払いを怠った場合に、敷金からその不足分が補填されます。

- 原状回復費用: 借主の故意や過失、通常の使用方法を超えるような使い方によって物件に損耗や毀損が生じた場合、その修繕費用に充当されます。

- その他、契約上の債務: 契約書で定められたその他の義務を借主が履行しなかった場合に発生する損害賠償などに使われることがあります。

この「担保」という性質から、敷金は原則として契約が終了し、物件を明け渡した後に借主に返還される「預け金」です。もちろん、上記の賃料滞納や原状回復費用が発生した場合は、その金額が敷金から差し引かれ(相殺され)、残額が返還されます。

一方、前述の通り、礼金は貸主への「お礼」であり、一度支払うと返還されることのない「支払い金(贈与)」です。この「返還されるか、されないか」という点が、敷金と礼金の最も決定的で重要な違いです。

会計処理においても、この性質の違いは明確に現れます。敷金は将来返還される見込みのある資産であるため、貸借対照表の「資産の部」に「差入保証金」などの勘定科目で計上されます。これに対し、礼金は返還されない費用であるため、「支払手数料」として費用計上されるか、あるいは「繰延資産」として資産計上された後に、数年かけて費用化(償却)されます。

保証金との違い

「保証金」は、主に関西圏の賃貸住宅や、全国の事業用不動産(賃貸オフィスや店舗など)の契約で広く使われる用語です。その基本的な性質は敷金と同様、賃料滞納や原状回復費用などに備えるための「債務の担保」であり、貸主へ預けるお金です。この点において、返還されない礼金とは明確に異なります。

では、敷金と保証金は何が違うのでしょうか。実務上、特に事業用不動産の分野では、敷金と保証金はほぼ同義で使われることが多く、両者の間に厳密な法的な区別はありません。しかし、一般的には以下のような傾向が見られます。

- 金額: 事業用物件の保証金は、賃貸住宅の敷金に比べて非常に高額になる傾向があります。賃貸住宅の敷金が賃料の1〜2ヶ月分であるのに対し、賃貸オフィスの保証金は賃料の6ヶ月分から12ヶ月分、場合によってはそれ以上に設定されることも珍しくありません。これは、法人の場合、個人のように連帯保証人を立てることが難しいケースがあることや、退去時の原状回復工事が高額になりがちなこと、万が一倒産した場合の未払い賃料リスクが大きいことなど、貸主側のリスクヘッジのためです。

- 償却(敷引き)の存在: 保証金と礼金の関係を複雑にし、借主を混乱させる最大の要因が「償却(しょうきゃく)」または「敷引き(しきびき)」という特約の存在です。これは、契約時に預けた保証金のうち、契約終了時に「〇ヶ月分」または「〇%」を差し引いて返還するという取り決めです。この償却される部分は、理由の如何を問わず返還されません。

例えば、「保証金10ヶ月、うち2ヶ月分を償却」という契約の場合、退去時に賃料滞納や特別な修繕費がなかったとしても、返還されるのは保証金8ヶ月分のみです。残りの2ヶ月分は貸主の収入となります。

この「返還されない」という点において、保証金の償却部分は礼金と非常に似た性質を持っています。礼金が「契約時のお礼」という名目であるのに対し、償却は「保証金からの差し引き」という形式を取りますが、借主にとってはどちらも返ってこないコストであることに変わりはありません。

そのため、物件を比較検討する際には、礼金の有無だけでなく、保証金の償却条件を必ず確認する必要があります。「礼金ゼロ」の物件であっても、保証金の償却が3ヶ月分設定されていれば、実質的に礼金3ヶ月分の負担があるのと同様の結果になるからです。

以下の表は、これら3つの費用の違いをまとめたものです。

| 項目 | 礼金 | 敷金 | 保証金 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 貸主へのお礼(慣習) | 債務担保(賃料滞納、原状回復費など) | 債務担保(敷金とほぼ同義、より広範) |

| 返還の有無 | 原則返還されない | 原則返還される(債務があれば相殺) | 一部返還される(償却分を除く) |

| 主な用途 | 貸主の収入 | 賃料滞納時の補填、原状回復費用 | 賃料滞納時の補填、原状回復費用、解約時のペナルティ(償却) |

| 相場(オフィス) | 賃料の1〜2ヶ月分 | 賃料の2〜6ヶ月分程度(保証金として扱われることが多い) | 賃料の6〜12ヶ月分 |

| 会計処理 | 費用計上(支払手数料 or 繰延資産) | 資産計上(差入保証金) | 資産計上(差入保証金)、償却分は費用処理 |

このように、礼金、敷金、保証金は、それぞれが異なる役割と性質を持っています。これらの違いを正確に理解し、契約書に記載された内容(特に保証金の償却条件)を注意深く確認することが、予期せぬ出費を防ぎ、適切なオフィス移転計画を立てるための鍵となります。

賃貸オフィスの礼金の相場

賃貸オフィスの契約を進める上で、誰もが気になるのが「礼金の相場」です。初期費用の計画を立てるためには、どれくらいの金額を見込んでおけば良いのかを把握しておくことが非常に重要です。しかし、礼金の相場は地域や物件の条件によって大きく変動するため、一概に「いくら」と言い切ることは難しいのが実情です。

結論から言うと、賃貸オフィスの礼金の相場は、月額賃料の1ヶ月分から2ヶ月分とされているのが最も一般的です。多くの物件がこの範囲内で設定されています。例えば、月額賃料が100万円のオフィスであれば、礼金は100万円から200万円程度が目安となります。また、近年では競争力の維持や空室対策のために「礼金なし(ゼロ)」とする物件も増えてきています。

ただし、この「1〜2ヶ月分」という相場はあくまで平均的な目安に過ぎません。実際には、様々な要因によって礼金の額は上下します。ここでは、礼金の相場を左右する主要な要因について詳しく解説していきます。

① エリア・立地

物件が所在するエリアは、礼金の相場に最も大きな影響を与える要因の一つです。

- 都心一等地: 東京の丸の内・大手町、西新宿、渋谷、あるいは大阪の梅田、名古屋の駅前エリアなど、ビジネスの中心地とされる需要の高いエリアでは、礼金が1〜2ヶ月分でしっかりと設定されているケースがほとんどです。これらのエリアでは、借りたいと考える企業が多いため、貸主側も強気の条件を提示しやすい傾向にあります。

- 準都心・郊外エリア: 都心から少し離れたエリアや郊外、地方都市などでは、都心ほどの需要は見込めないため、競争が激しくなります。そのため、礼金を1ヶ月分に設定したり、あるいは「礼金なし」として他の物件との差別化を図ったりするケースが増えます。

- 最寄り駅からの距離: 同じエリア内でも、駅から徒歩1〜2分の駅近物件と、徒歩10分以上かかる物件とでは、当然ながら駅近物件の方が人気は高くなります。そのため、駅からの距離が近い好立地の物件ほど、礼金が設定されやすいと言えます。

② 物件のグレード・スペック

建物の質も礼金の額を左右する重要な要素です。

- 新築・築浅物件: 新しく建てられたばかりのビルや、築年数が浅く設備が整っているビルは、当然ながら人気が高く、入居希望者が多く集まります。このような人気物件では、礼金が2ヶ月分など、相場よりも高めに設定されることもあります。

- 大規模・ハイグレードビル: 最新の耐震基準を満たし、セキュリティシステムや空調設備が充実している大規模なハイグレードビルは、企業のブランドイメージ向上にも繋がるため需要が旺盛です。こうした物件も礼金が設定されていることが一般的です。

- 築古・小規模ビル: 一方で、築年数が経過したビルや、エレベーターがない小規模なビルなどは、新しいビルと比較して競争力が劣る場合があります。このような物件では、入居者を確保するために礼金をなしにしたり、交渉に柔軟に応じたりする傾向が強まります。

③ 経済状況とオフィス市況(空室率)

経済の動向やオフィス市場全体の状況も、礼金の相場に影響を与えます。

- 好景気・低空室率の時期: 景気が良く、多くの企業が事業拡大のためにオフィスを拡張・移転する時期には、オフィスの需要が高まり、空室率が低下します。このような貸手市場の状況では、貸主は強気な条件を維持しやすく、礼金の減額交渉なども難しくなる傾向があります。

- 不景気・高空室率の時期: 逆に、景気が後退し、オフィスの解約が増えて空室率が上昇する時期には、状況は一変します。貸主は空室を埋めるために、入居のハードルを下げる必要に迫られます。このような借手市場の状況では、礼金をゼロにしたり、フリーレント(一定期間の賃料無料)を付けたりといったインセンティブを提供する物件が増え、交渉にも応じてもらいやすくなります。

④ 貸主の方針

最終的に礼金を設定するかどうか、また交渉に応じるかどうかは、その物件の貸主(オーナー)の方針に大きく依存します。

- 個人オーナー: 個人が所有しているビルは、オーナーの考え方次第で条件が柔軟に変わることがあります。長期的に安定した収入を重視するオーナーであれば、礼金の減額交渉にも応じやすいかもしれません。

- 不動産ファンド・デベロッパー: 大手の不動産会社やファンドが所有する物件は、社内で定められた画一的な賃貸条件があるため、個別の交渉が難しい場合があります。一方で、大規模な空室を抱えている場合には、キャンペーンとして一時的に礼金をなくすなどの大胆な策を講じることもあります。

【相場の調べ方と注意点】

賃貸オフィスの礼金の具体的な相場を知る最も確実な方法は、オフィス専門の不動産仲介会社に相談することです。彼らは最新の市場動向や、各エリア・各ビルごとの過去の成約事例などを把握しているため、精度の高い情報を提供してくれます。また、不動産情報ポータルサイトで希望エリアの物件を複数検索し、礼金がどのように設定されているかを自分で確認するのも有効な方法です。

ただし、注意点として、募集図面に「礼金なし」と書かれていても、実質的な負担が他の費用に転嫁されている可能性があることを忘れてはいけません。例えば、保証金の償却率が高く設定されていたり、賃料自体が周辺相場よりも割高だったりするケースです。そのため、礼金の有無だけで物件の良し悪しを判断するのではなく、保証金や賃料、その他の諸費用を含めたトータルコストで比較検討する視点が極めて重要です。

礼金を安くする!交渉を成功させる3つのコツ

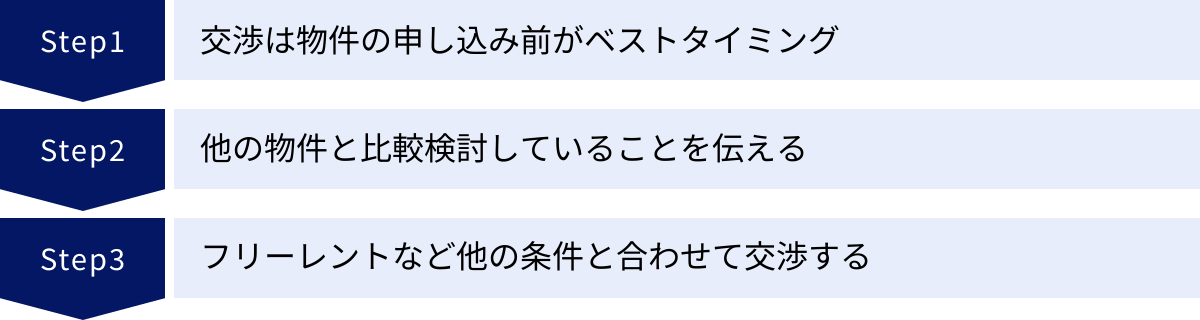

賃貸オフィスの礼金は、慣習として存在し、契約書に記載があれば支払い義務が生じる費用です。しかし、これは「絶対に減額できない聖域」というわけではありません。特に事業者間の取引であるオフィス賃貸においては、礼金は交渉可能な項目の一つです。貸主側も、長期にわたる空室リスクを考えれば、優良なテナントを確保するためには多少の譲歩も厭わないケースが多々あります。ここでは、礼金交渉を成功に導き、初期費用を賢く削減するための3つの具体的なコツを伝授します。

① 交渉は物件の申し込み前がベストタイミング

礼金交渉において、最も重要かつ基本的な原則は「交渉のタイミング」です。結論から言えば、交渉に最適なタイミングは、物件の内見を終え、入居の意思が固まった後、そして「入居申込書」を提出する直前です。

なぜこのタイミングがベストなのでしょうか。その理由は、入居申込書の持つ意味にあります。入居申込書は、単なる手続き上の書類ではありません。これは、「募集要項に記載されている賃料や礼金、その他の諸条件をすべて受け入れた上で、この物件を借りたいです」という借主からの正式な意思表示と見なされます。

もし、この入居申込書を提出した後に「やはり礼金を下げてほしい」と交渉を切り出した場合、貸主や管理会社からはどのように思われるでしょうか。「一度すべての条件に合意したはずなのに、後から話を変えてくる信頼できない相手だ」というネガティブな印象を与えかねません。最悪の場合、心証を損ねてしまい、本来であれば可能だったはずの交渉のテーブルにすら着いてもらえなくなったり、入居審査そのものに不利に働いたりするリスクがあります。

したがって、理想的な交渉のプロセスは以下の通りです。

- 物件探しと内見: 複数の候補物件をリストアップし、実際に内見して物件の状態や周辺環境を確認します。

- 意思決定: 内見した物件の中から、第一希望の物件を絞り込みます。

- 交渉(ここが重要!): 仲介会社の担当者を通じて、貸主側に条件交渉を依頼します。「この物件を大変気に入っており、入居を真剣に考えています。つきましては、礼金を〇ヶ月分にしていただくことは可能でしょうか」といった形で打診します。

- 条件合意: 交渉がまとまり、双方が納得する条件が確定します。

- 申し込み: 合意した条件を反映させた形で、入居申込書を提出します。

この流れであれば、貸主側も「条件次第では入居してくれる見込みの高い、真剣な候補者」として交渉に応じてくれやすくなります。

交渉を円滑に進めるためには、信頼できる仲介会社の担当者を味方につけることが不可欠です。交渉は借主が直接貸主と行うのではなく、間に立つ仲介会社を通じて行われるのが一般的です。経験豊富な担当者は、その物件の貸主の性格や過去の交渉実績、現在のオフィス市況などを踏まえ、最も効果的な交渉の進め方を熟知しています。こちらの希望を正直に伝え、戦略を一緒に練ってもらうことが成功への近道です。

② 他の物件と比較検討していることを伝える

交渉のテーブルにおいて、自分たちの立場を有利にする有効なカードの一つが「競合の存在」です。貸主にとって最大の経営リスクは、賃料収入が途絶える「空室」の状態が続くことです。したがって、「他の物件も有力な候補として検討している」という状況を伝えることで、貸主側に「この入居希望者を逃すと、また次の候補者を探さなければならない。それならば多少条件を譲歩してでも契約を決めたい」という心理的なプレッシャーを与えることができます。

ただし、この伝え方には細心の注意が必要です。高圧的な態度や、事実と異なる嘘をつくのは絶対に避けましょう。「B物件は礼金ゼロなのだから、こちらもゼロにしろ」といった要求の仕方は、相手の感情を逆なでし、交渉決裂の原因となります。

効果的な伝え方は、あくまで低姿勢かつ誠実な態度で、こちらの状況を客観的に伝えることです。例えば、以下のような話し方が考えられます。

「御社の物件は立地も素晴らしく、第一希望として考えております。ただ、並行して検討しているB物件が礼金なしという条件でして、正直なところ初期費用で少し悩んでおります。もし、御社の物件でも礼金について少しでもご検討いただけるようでしたら、ぜひ前向きに決めさせていただきたいと考えているのですが、いかがでしょうか。」

このように、相手の物件を褒めて入居意欲の高さをアピールしつつ、他の選択肢も存在することを丁寧に伝えることで、相手も交渉に応じやすくなります。

この交渉術の説得力を高めるためには、口先だけでなく、実際に比較検討している物件の具体的な資料(募集図面など)を準備しておくことが有効です。仲介会社の担当者にその資料を見せながら相談することで、担当者もその情報を元に貸主側とより具体的な交渉を進めることができます。「〇〇というビルの〇階が、賃料〇〇円、礼金なしで募集中です」といった具体的な情報があれば、貸主側も市場の状況を再認識し、交渉に応じる必要性を感じやすくなるでしょう。

この方法は、特に空室が目立つエリアや、同じビル内で複数の空き区画がある場合などに特に効果を発揮します。

③ フリーレントなど他の条件と合わせて交渉する

礼金の減額だけに固執してしまうと、交渉が行き詰まってしまうことがあります。貸主によっては、礼金収入を事業計画に組み込んでおり、減額には応じられないというケースも少なくありません。そのような場合は、視点を変えて他の条件と組み合わせた「パッケージディール」として交渉するのが非常に有効な戦略です。

礼金交渉と組み合わせやすい代表的な条件が「フリーレント」です。フリーレントとは、契約開始後の一定期間(例えば1ヶ月〜6ヶ月間)、賃料の支払いが免除されるという特典です。

貸主側の視点に立つと、なぜフリーレントの方が受け入れやすいのでしょうか。それは、一度公式に賃料単価を下げてしまうと、その後元の価格に戻すのが難しく、ビルの資産価値評価にも影響を与えてしまうからです。例えば、月額100万円の賃料を95万円に下げてしまうと、その契約期間中はずっと95万円のままです。しかし、フリーレントであれば、月額100万円という賃料単価は維持したまま、実質的な値引きを提供できます。次のテナントを募集する際も、再び月額100万円で募集することができるのです。

借主側にとっても、フリーレントは大きなメリットがあります。特に事業開始当初は売上が安定しないことも多いため、数ヶ月間賃料の支払いがないことは、キャッシュフローの安定に大きく貢献します。

具体的な交渉の組み合わせとしては、以下のようなパターンが考えられます。

- パターンA(礼金減額を優先): 「礼金を1ヶ月分減額していただけないでしょうか。」

- パターンB(フリーレントを優先): 「礼金はそのままで結構ですので、代わりにフリーレントを2ヶ月付けていただくことは可能でしょうか。」

- パターンC(合わせ技): 「礼金を0.5ヶ月分減額していただき、さらにフリーレントを1ヶ月付けていただく、という条件はご検討いただけないでしょうか。」

このように複数の選択肢を用意して交渉に臨むことで、貸主側もどの条件なら受け入れられるかを検討しやすくなり、交渉がまとまる可能性が高まります。

礼金やフリーレント以外にも、交渉可能な項目はいくつか存在します。

- 賃料・共益費の減額: 最も難しい交渉ですが、長期契約を結ぶことなどを条件に、わずかながら可能性はあります。

- 更新料の減額・撤廃: 2〜3年ごとの更新料は長期的に見ると大きなコストです。この部分の交渉も有効です。

- 原状回復義務の範囲: 契約時に、退去時の原状回復工事の範囲を明確にし、借主の負担が過大にならないように特約の内容を交渉することも重要です。

一般的に交渉しやすい順番は、「フリーレント」>「礼金」>「更新料」>「賃料」と言われています。この優先順位を念頭に置き、自社の状況(初期費用を抑えたいのか、月々のランニングコストを抑えたいのか)に合わせて、戦略的に交渉を進めていきましょう。

礼金なし(ゼロ)の物件はある?

オフィス移転における初期費用は、事業のキャッシュフローに直接的な影響を与えるため、少しでも抑えたいと考えるのが経営者の本音です。その中で「礼金なし(ゼロ)」という言葉は、非常に魅力的に響きます。実際に、近年のオフィス市場では、競争の激化などを背景に、礼金が不要な物件も増えてきています。しかし、この「礼金ゼロ」という条件を手放しで喜ぶ前には、その特徴と注意点を深く理解しておく必要があります。ここでは、礼金なし物件と礼金あり物件、それぞれの特徴を比較しながら、賢い物件選びのポイントを解説します。

礼金なし物件の特徴と注意点

まず、「礼金なし」の物件がどのような背景で市場に出てくるのかを理解しましょう。

- 空室対策: 最も多い理由が、長期にわたって空室が続いている物件の対策です。貸主としては、賃料収入がゼロの状態が続くよりも、礼金をなくしてでも早く入居者を決めたいと考えます。

- 競争力の強化: 周辺に競合となるオフィスビルが多いエリアでは、他の物件との差別化を図り、入居希望者の目を引くための戦略として「礼金ゼロ」が打ち出されます。

- 何らかのハンデ: 駅から遠い、築年数が古い、設備が十分でないなど、物件自体に何らかのウィークポイントがある場合、それを補うためのインセンティブとして礼金をなくすことがあります。

- スタートアップ支援: 初期費用を抑えたいスタートアップ企業や新規事業者をターゲットとし、入居のハードルを下げる目的で設定されるケースもあります。

このように、礼金なしという条件には、貸主側の様々な事情が反映されています。借主にとっては初期費用を大幅に削減できるという大きなメリットがありますが、その裏に潜む注意点にも目を向ける必要があります。

【礼金なし物件の注意点】

- 他の費用が割高な可能性: 最も注意すべき点は、礼金がない分、他の費用でバランスが取られているケースです。例えば、月々の賃料や共益費が周辺の相場よりも高く設定されていることがあります。目先の礼金がなくても、2年間、3年間とトータルで支払う総額を計算してみると、結果的に礼金ありの物件より高くなってしまう可能性があります。

- 保証金の償却率: 前述の通り、保証金には「償却」という、返還されない部分が存在します。礼金なしの物件では、この保証金の償却が「2ヶ月分」や「20%」など、高めに設定されていることがあります。これは実質的に礼金と同じ性質の負担であり、名称が違うだけというケースも少なくありません。契約書で保証金の償却条件は必ず確認しましょう。

- 短期解約違約金の設定: 礼金をサービスする代わりに、「契約開始から1年未満で解約した場合は賃料の3ヶ月分」「2年未満の場合は2ヶ月分」といった短期解約違約金が厳しく設定されていることが多くあります。事業計画の変更などで早期に移転する可能性が少しでもある場合は、この違約金が大きなリスクとなります。

- その他の費用: 退去時に高額な「指定業者によるクリーニング費用」が義務付けられていたり、「更新料」が相場より高く設定されていたりすることもあります。

重要なのは、目先の「礼金ゼロ」という言葉に飛びつくのではなく、契約期間全体で支払うことになる費用の総額(ランニングコスト+一時費用)を冷静にシミュレーションし、他の物件と比較検討することです。

礼金あり物件の特徴

一方、礼金が設定されている物件には、どのような特徴があるのでしょうか。初期費用が高くなるというデメリットはありますが、それを上回るメリットも存在します。

【礼金あり物件の主な特徴・メリット】

- 好条件の物件が多い: 人気エリア、駅からのアクセスが良い、新築・築浅、ビルのグレードが高いなど、多くの企業が魅力を感じる好条件の物件は、礼金が設定されていることが一般的です。貸主側は、礼金を設定しても入居者が見つかるという自信があるため、あえて条件を緩める必要がないのです。長期的な事業拠点として、立地やビルの質にこだわりたい場合には、礼金ありの物件が主な選択肢となります。

- 適正な賃料設定: 礼金という形で初期にまとまった収入を得られるため、月々の賃料が周辺相場と比較して適正、あるいは割安に設定されている場合があります。トータルコストで考えると、礼金なしの割高な賃料の物件よりも、結果的に安くなる可能性もあります。

- 貸主の安定性と管理体制: 伝統的な条件で募集している物件は、資金的に安定している貸主が多く、ビルのメンテナンスや管理体制がしっかりしている傾向があります。トラブル発生時の対応など、入居後の安心感にも繋がります。

- 契約条件の柔軟性: 礼金なし物件にありがちな厳しい短期解約違約金などの縛りが比較的少ないことがあります。もちろん契約内容によりますが、標準的な契約条件であることが多いです。

【どちらを選ぶべきか?】

結局のところ、礼金なし物件と礼金あり物件のどちらが良いかは、企業の状況や移転の目的によって異なります。

| 項目 | 礼金なし物件が向いている企業 | 礼金あり物件が向いている企業 |

|---|---|---|

| メリット | ・初期費用を大幅に削減できる ・入居のハードルが低い |

・好立地・好条件の物件が多い ・賃料が相場通りか割安な場合がある ・管理体制が良好な傾向がある |

| デメリット/注意点 | ・賃料や保証金が割高な場合がある ・短期解約違約金が設定されやすい ・保証金の償却率が高い可能性がある |

・初期費用が高額になる ・人気物件は交渉が難しい場合がある |

| おすすめの企業像 | ・創業期のスタートアップ ・短期プロジェクト用のオフィスを探している企業 ・とにかく初期コストを最優先したい企業 |

・企業の信用力やブランドイメージを重視する企業 ・長期的な安定した拠点を構えたい企業 ・立地やビルのグレードにこだわりたい企業 |

最終的な判断を下す前には、必ず複数の物件をリストアップし、それぞれの「契約期間全体での総支払額」を試算することが不可欠です。信頼できる仲介会社に相談し、各物件のメリット・デメリットを客観的に評価してもらいながら、自社にとって最適な選択を行いましょう。

礼金以外に必要な賃貸オフィスの初期費用一覧

賃貸オフィスの契約時には、礼金以外にも様々な費用が発生します。これらの初期費用全体を把握し、事前に十分な資金を準備しておくことは、スムーズなオフィス移転を実現するための絶対条件です。しばしば「初期費用は月額賃料の10ヶ月分以上」と言われることもあり、その総額は決して小さくありません。ここでは、礼金以外に一般的に必要となる初期費用を項目ごとに詳しく解説し、具体的なシミュレーションも行います。

敷金・保証金

前章でも詳しく解説しましたが、敷金・保証金は初期費用の中で最も大きな割合を占める項目です。これは賃料の滞納や原状回復費用に備えるための担保金として貸主に預けるお金であり、原則として退去時に返還されます(ただし償却分は除く)。

相場は月額賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が一般的です。特に都心部のグレードの高いビルでは12ヶ月分というケースも珍しくありません。企業の信用力や規模によっては、この保証金の額が交渉によって減額される可能性もあります。

前払賃料・共益費

契約時には、入居する月の賃料と共益費、そしてその翌月分の賃料と共益費を前払いで支払うのが一般的です。

月の途中で入居する場合は、その月の分は日割り計算されます。例えば、4月15日に入居する場合、「4月分の日割り賃料・共益費(16日分)」と「5月分の賃料・共益費(1ヶ月分)」を支払うことになります。

合計で賃料・共益費の1〜2ヶ月分を見込んでおくと良いでしょう。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産仲介会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、その上限は「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。多くの不動産会社がこの上限額を請求しますが、会社によっては0.5ヶ月分など、割引を行っている場合もあります。

相場は賃料の1ヶ月分 + 消費税と考えておきましょう。

火災保険料

オフィスを借りる際には、火災や水漏れなどの万一の事態に備えて、火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が義務付けられていることがほとんどです。保険料は、オフィスの広さ、構造、補償内容、保険期間によって異なります。

相場としては、2年契約で2万円〜5万円程度ですが、内装や設備に高価なものが多い場合や、事業内容によってはより高額になることもあります。

鍵交換費用

セキュリティの観点から、入居時に新しい鍵に交換するための費用です。前の入居者が鍵を複製している可能性もゼロではないため、ほとんどの物件で必須の費用となります。

相場は2万円〜5万円程度ですが、セキュリティレベルの高い特殊な鍵(ディンプルキーなど)の場合は、それ以上の費用がかかることもあります。

保証会社利用料

近年、企業の連帯保証人ではなく、専門の保証会社の利用を必須とする貸主が増えています。借主が賃料を滞納した場合に、保証会社が貸主に立て替え払いをしてくれるサービスです。

利用料として、契約時に初回保証料(賃料・共益費総額の0.5ヶ月〜1ヶ月分程度)を支払い、その後は1年ごとに年間更新料(初回保証料の10%〜20%程度)が発生するのが一般的です。

内装工事費

これは物件の引き渡し状態によって大きく変動する費用であり、場合によっては初期費用の中で最も高額になる可能性があります。

- スケルトン渡し: 天井、壁、床などが何もない、コンクリート打ちっ放しの状態で引き渡される物件です。この場合、内装をゼロから作り上げる必要があるため、デザインの自由度は高いですが、内装工事費は数百万〜数千万円と非常に高額になります。

- 事務所仕様: 天井、壁紙、床、基本的な照明、空調などがすでに設置されている状態で引き渡される物件です。この場合でも、企業のニーズに合わせて会議室の間仕切り(パーテーション)を設置したり、電源やLANケーブルの配線を増設したりする工事が必要になることがほとんどです。これらの追加工事だけでも数十万円〜数百万円の費用がかかります。

- 居抜き: 前のテナントが使用していた内装や設備をそのまま引き継いで入居する物件です。内装工事費を大幅に削減できるメリットがありますが、デザインの自由度が低い、設備の劣化に注意が必要といったデメリットもあります。

【初期費用シミュレーション】

それでは、具体的なモデルケースで初期費用の総額がどれくらいになるかを見てみましょう。

〈条件〉

- 月額賃料:50万円

- 共益費:5万円

- 礼金:1ヶ月分

- 保証金:6ヶ月分

- その他は一般的な相場で計算(内装工事費は含まず)

| 項目 | 計算式 | 金額 |

|---|---|---|

| 礼金 | 賃料1ヶ月分 | 500,000円 |

| 保証金 | 賃料6ヶ月分 | 3,000,000円 |

| 前払賃料・共益費 | (賃料+共益費) × 1ヶ月分 + 日割り分(仮に1ヶ月分とする) | 550,000円 |

| 仲介手数料 | 賃料1ヶ月分 + 消費税10% | 550,000円 |

| 火災保険料 | (相場) | 30,000円 |

| 鍵交換費用 | (相場) | 30,000円 |

| 保証会社利用料 | (賃料+共益費) × 1ヶ月分 | 550,000円 |

| 初期費用合計 | (内装工事費を除く) | 5,210,000円 |

このシミュレーションからも分かる通り、月額賃料50万円のオフィスを借りるだけで、内装工事費を除いても500万円以上の初期費用が必要になる可能性があります。これは月額賃料の10倍以上に相当します。

オフィス移転を計画する際には、これらの費用をすべてリストアップし、余裕を持った資金計画を立てることが、プロジェクトを成功させるための鍵となります。

賃貸オフィスの礼金の会計処理(仕訳)方法

賃貸オフィスの契約で礼金を支払った後、経理担当者が直面するのが「この費用をどのように会計処理すべきか」という問題です。礼金の会計処理は、その金額によって扱いが異なり、税務上のルールも存在するため、正確な知識が求められます。誤った処理は、税務調査で指摘されるリスクにも繋がりかねません。ここでは、礼金の会計処理について、使用する勘定科目から具体的な仕訳例まで、分かりやすく解説します。

礼金に使う勘定科目

礼金の会計処理でポイントとなるのは、その支出の効果が将来にわたって及ぶかどうかという点です。礼金を支払うことで、オフィスを数年間使用する権利を得られると解釈されるため、税法上、その効果が1年以上に及ぶ支出は原則として「繰延資産(くりのべしさん)」として扱われます。

繰延資産とは、本来は費用であるものの、その効果が将来にわたって影響を及ぼすために、一時的に資産として計上し、その効果が及ぶ期間(償却期間)にわたって少しずつ費用化していくものです。

したがって、賃貸オフィスの礼金に使用する勘定科目は、以下の2つのパターンに分かれます。

- 原則:「長期前払費用」(繰延資産)

礼金は、オフィスという場所を借りるための権利金(権利金その他他人の資産を賃借するために支出する費用)と見なされ、税法上の繰延資産に該当します。会計上は、これを「長期前払費用」という勘定科目で資産として計上するのが一般的です。そして、決算時に、定められた償却期間に応じて費用化(償却)していきます。 - 例外:「支払手数料」(費用)

ただし、税法には少額な取引に関する例外規定があります。支出する繰延資産の額が20万円未満である場合には、その重要性が低いとみなされ、会計処理の簡便化のために、支出した事業年度に全額を費用として計上(損金算入)することが認められています。この場合に使用する勘定科目は「支払手数料」や「地代家賃」などが考えられますが、賃料本体とは性質が異なるため「支払手数料」で処理するのがより適切でしょう。

まとめると、支払った礼金の額が20万円以上か未満かによって、会計処理の方法が大きく異なるという点が最も重要なポイントです。

支払った礼金が20万円未満の場合

支払った礼金の額が20万円未満の場合は、会計処理は非常にシンプルです。支出時に全額を費用として計上できます。これにより、経理の手間が省けるだけでなく、支払った年度の利益を圧縮し、法人税などの節税効果をその年度に得られるというメリットがあります。

【仕訳例】

オフィスの契約にあたり、礼金18万円を普通預金から振り込んで支払った。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 支払手数料 180,000 | 普通預金 180,000 |

| 摘要:株式会社〇〇ビル 礼金 |

このように、借方(費用の発生)に「支払手数料」、貸方(資産の減少)に「普通預金」を計上するだけで処理は完了です。決算時に特別な処理を行う必要もありません。

支払った礼金が20万円以上の場合

支払った礼金の額が20万円以上の場合は、原則通り「繰延資産」として処理する必要があります。具体的には、まず支払時に「長期前払費用」として資産計上し、その後、毎年の決算時に定められた期間で均等に償却(費用化)していくという二段階の処理が必要です。

【償却期間の決定ルール】

ここで問題となるのが「何年で償却するのか?」という償却期間です。税法では、賃借のための権利金等(=礼金)の償却期間について、以下のように定められています。

- 原則: その資産の賃貸借期間に応じて償却します。例えば、契約期間が3年であれば、3年で償却します。

- 例外(重要): その賃借契約の更新に際して更新料を支払う定めがある場合は、たとえ契約期間が5年未満(例えば2年や3年)であっても、償却期間は5年とします。契約を更新して使い続けることが前提と見なされるためです。もし契約期間自体が5年を超える場合(例えば6年契約)は、その契約期間(6年)で償却します。

多くのオフィス賃貸借契約では、2〜3年ごとに更新料を支払う定めがあるため、実務上は「償却期間5年」が適用されるケースが非常に多いです。

【仕訳例】

オフィスの契約にあたり、礼金120万円を普通預金から支払った。契約期間は2年で、契約書には更新時に更新料を支払う旨の記載がある。決算日は3月31日とする。

① 支払時の仕訳

まず、支払った礼金を資産として計上します。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 長期前払費用 1,200,000 | 普通預金 1,200,000 |

| 摘要:株式会社〇〇ビル 礼金 |

この時点では、費用は一切発生していません。貸借対照表の資産の部に「長期前払費用」が120万円計上されるだけです。

② 決算時の償却仕訳(1年目)

期末の決算整理仕訳として、償却計算を行い、費用を計上します。

このケースでは、更新料の定めがあるため、契約期間が2年であっても償却期間は5年となります。

- 年間償却額 = 1,200,000円 ÷ 5年 = 240,000円

この年間償却額を費用として計上します。費用計上する際の勘定科目は「長期前払費用償却」を使います。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 長期前払費用償却 240,000 | 長期前払費用 240,000 |

| 摘要:株式会社〇〇ビル 礼金 償却 (1/5) |

この仕訳により、損益計算書に240,000円の費用が計上され、貸借対照表の長期前払費用は960,000円(1,200,000円 – 240,000円)に減少します。この決算整理仕訳を5年間にわたって毎年繰り返すことになります。

このように、礼金の会計処理は金額によって大きく異なります。特に20万円以上の礼金を支払った場合は、繰延資産の計上と償却という専門的な処理が必要になるため、不明な点があれば顧問税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

まとめ

賃貸オフィスの契約における「礼金」は、単なる初期費用の一項目に留まらず、その背景にある慣習、法的な位置づけ、そして交渉の余地を理解することが、賢明なオフィス戦略に繋がります。本記事では、礼金の基本から応用まで、多角的に掘り下げてきました。最後に、この記事の要点を改めて確認しましょう。

第一に、礼金の本質は「貸主への返還されないお礼」であること。

これは、原状回復費用などに充当され、原則として返還される「敷金」や「保証金」とは決定的に異なります。この違いを理解することが、初期費用の正確な把握の第一歩です。

第二に、礼金の相場は「賃料の1〜2ヶ月分」が一般的ですが、絶対的なものではないこと。

都心の人気物件では礼金がしっかりと設定されている一方、郊外や築古物件、そしてオフィス市場の空室率が高い時期には「礼金なし」の物件も増えています。重要なのは、「礼金ゼロ」という言葉に惑わされず、賃料や保証金の償却などを含めたトータルコストで物件を比較する視点を持つことです。

第三に、そして最も重要なのが「礼金は交渉可能である」という事実です。

交渉を成功させるための鍵は3つあります。

- タイミング: 交渉は必ず入居申込書を提出する前に行う。

- 競合の提示: 他の物件と比較検討している状況を丁寧に伝え、貸主側の空室リスクを意識させる。

- パッケージ交渉: 礼金だけでなく、フリーレントなど他の条件と組み合わせて交渉の選択肢を広げる。

これらのコツを実践することで、初期費用を大幅に削減できる可能性が生まれます。

第四に、初期費用は礼金だけではないこと。

保証金、前払賃料、仲介手数料、そして見落としがちな内装工事費など、オフィスの契約には多額の費用が必要です。月額賃料の10ヶ月分以上の資金を想定し、余裕を持った資金計画を立てることが不可欠です。

最後に、支払った礼金は経理上、適切に処理する必要があること。

支払額が20万円未満であれば「支払手数料」として一括で費用計上できますが、20万円以上であれば「長期前払費用」として資産に計上し、原則5年間で償却するという税法上のルールを正しく理解し、適用しなければなりません。

賃貸オフィスの契約は、企業の未来を左右する重要な経営判断です。礼金をはじめとする初期費用について深く理解し、戦略的に交渉に臨むことで、企業の財務的負担を軽減し、より良い条件で理想のワークプレイスを確保できます。この記事が、あなたのオフィス移転プロジェクトを成功に導く一助となれば幸いです。